4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edition Paashaas Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

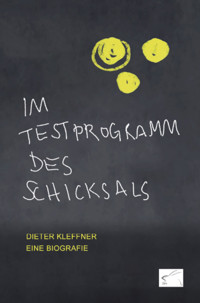

Ich konnte es nicht fassen! 'Hallo, ich bin mittlerweile erblindet! Reicht das nicht? Lieber Gott, bin ich vielleicht in einem Testprogramm? Wird hier ausprobiert, wie viel ein Mensch erträgt?', richtete ich meine empörten Fragen an den Himmel. Diese Geschichte ist keine Scripted Reality. Sie ist entsetzlich ehrlich und ergreifend zugleich. Die wahre Geschichte eines mutigen Mannes, der auf seinem Lebensweg nicht bloß Steine, sondern ganze Gebirge zu überwinden hat. Doch ist der Berg einmal erklommen, sieht die Welt von oben wieder ganz anders aus. Vor allem geht der Weg ganz eindeutig weiter.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Edition Paashaas Verlag

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

1. Auflage 2012 2. Auflage 2017

© Edition Paashaas Verlag, Hattingen, www.verlag-epv.de Umschlaggestaltung und Satz: Sonja Kleffner, Solingen Printausgabe: ISBN: 978-3-945725-90-0

Im Testprogramm des Schicksals

Dieter Kleffner

Für Bela, die fast alle Freuden und Sorgen mit mir geteilt hat.

PROLOG

Als ich geboren wurde, bekam ich zur Begrüßung einen angeborenen Grünen Star mit auf meinen Lebensweg.

In den letzten Jahren bin ich sehr häufig darauf angesprochen worden, meine schicksalhaften Erfahrungen zu Papier zu bringen.

Doch die eigenen Erfahrungen sind ja nicht nur spannende und ergreifende Geschichten für andere Menschen, sie haben schließlich etwas sehr Persönliches bis Intimes. Ich spreche hier von Erlebnissen, die sehr angenehm waren, aber auch von tiefstem Leid, Schmerz, Angst, Demütigung und fast völliger Selbstaufgabe.

Es ist der Kampf gegen eine Schwerbehinderung, der nur mit der ehrlichen Annahme der Tatsachen gewonnen werden konnte.

Viele Mediziner waren um mich bemüht, natürlich auch meine Lieben, viele Freunde und Kollegen. Vierzehn operative Eingriffe an den Augen ließen von Mal zu Mal auf Besserung hoffen, doch das Schicksal wollte es anders. Das Licht ging aus! Da schmerzte nicht nur der Verlust meines Sehens, sondern ich wurde auch das Gefühl nicht los, alle Helfer zu enttäuschen.

Was geschieht, wenn dann noch die Familie zerbricht? Was kann dann noch an Steigerungen kommen? Wie wäre es mit verschiedenen Krebsarten? Oder mit dem völligen Verlust der Erwerbsfähigkeit? Was hält ein Mensch an Belastungen aus und wie reagiert sein Umfeld?

Was antwortet Gott, wenn man ihn fragt, ob man sich vielleicht in einem makabren Testprogramm des Schicksals befindet?

Ich hatte über 50 Jahre Zeit, viele spannende Augenblicke des Lebens zu erfahren und habe diese als kleine Geschichten aneinandergereiht.

Mein Anliegen ist es, den von der Natur Verwöhnten einen ehrlichen Einblick in die Welt eines Schwerbehinderten zu geben. Deshalb ist es auch wichtig zu sehen, wie ich dort hineinwachsen musste. Ich habe lernen müssen, Hilfe anzunehmen, die Privilegien eines relativ Gesunden loszulassen und mich neu zu entdecken.

Ich möchte andere Schwerbehinderte und deren Angehörige mitnehmen und ermutigen, sich meine Erfahrungen und Hilfsmittel auch zu Nutze zu machen.

Mein Wunsch ist es auch, die Barriere zwischen Gesunden und Behinderten abzubauen. Krankheiten und Behinderungen lösen in erster Linie Befremdung und Ängste aus, da die Gesunden fast nichts darüber wissen und viele Kranke über ihre Probleme nicht sprechen können oder wollen. Doch die Krankheiten sind auch ein Teil unseres Lebens und nur, wer leiden gelernt hat, wer also weiß, wie man am Besten damit umgeht, fürchtet sich nicht so sehr vor einer ungewissen Zukunft.

In unserer Gesellschaft werden hauptsächlich der Gesundheitswahn und das Jungsein gepriesen. Deshalb stürzen die Gesunden im Krankheitsfall auch so tief aus ihrer heilen Welt.

Ich zeige in diesem Buch, dass man trotz vieler gesundheitlicher Probleme ein zufriedenes und glückliches Leben führen kann. Dass Krankheiten zur menschlichen Reife führen können. Dass ›weniger mehr sein kann‹.

Viele Gesunde nehmen die Strapazen des Jakobsweges auf sich, um Gott und dem eigenen Selbst näher zu kommen. Der Schwerkranke und Behinderte befindet sich bereits auf einem vergleichbaren Weg... viele wissen es nur noch nicht!

Dieter Kleffner

AUGENBLICKE DER KINDHEIT

Da bekam ich große Augen

1957 startete der erste Senkrechtstarter. Die großen Flugzeuge bekamen statt einem Propellereinen Düsenantrieb. Der erste Satellit namens Sputnik flog mit einer Rakete in den Orbit und bald schafften es die russische Hündin Laika und ihr Konkurrent, der amerikanische Affe Ham, noch vor dem Menschen im Weltraum zu sein. Deutschland war endlich in der Zeit des Wirtschaftswunders angekommen– und auch ich kam an.

Die Trümmer des Krieges waren kaum noch zu sehen und das Handwerk verdiente sich eine goldene Nase am Wiederaufbau des neuen Ruhrgebiets. Jetzt gab es Arbeit und alle waren so elektrisiert wie die neuen Bügeleisen, Kühlschränke und Waschmaschinen, die in die Haushalte drängten.

An den Führer und sein tausendjähriges Reich, das nach zwölf Jahren, dank seines Größenwahnsinns, in Schutt und Asche lag, konnte sich kaum noch jemand erinnern. Doch der von ihm versprochene Volkswagen eroberte nun endlich die Straßen Deutschlands. Er wurde verfolgt von den motorisierten, hässlichen Dreirädern, die gerne in den Kurven umkippten, und der Isetta, die nur vorne eine Tür besaß. Der Kabinenroller von Messerschmitt sah aus, als hätte man ihm heimlich die Flügel gestohlen. Mit einfachsten Mitteln wollte nun jeder motorisiert auf die Straße. Die Brauereipferde, die zu dieser Zeit immer noch ihren Dienst taten, wieherten vor Lachen beim Anblick dieser lustigen Vehikel. Selbstverständlich protzten auch schon große Automobile der Firmen BMW und Mercedes, denn im letzten Krieg waren nicht alle Menschen ärmer, sondern einige sogar reich geworden. In den Kinos strahlte in fast jedem Film das glückliche Gesicht eines ›reichen Onkels aus Amerika‹ von der Leinwand, der als Konsumapostel die Missionierung aufnahm. Unsere Besatzer waren nun unsere Freunde. Die amerikanische Musik galt nun als der letzte Schrei.

Wie die neue Rock-Röhre Elvis Presley ließ auch ich meine Stimme zur Freude meiner Eltern im Kreißsaal erschallen. Ich bin der Sohn eines stolzen Feuerwehrbeamten, der eine Bürgerliche, eine Krankenschwester zur Frau genommen hatte. Mein Vater war ein sehr muskulöser, breitschultriger Mann, mit dunklen Haaren, blauen Augen und festem Blick. Meine Mutter war sportlich schlank und relativ klein. Sie hatte große, meerblaue Augen, hohe Wangenknochen, schmale Lippen und kinnlange, braune Haare. Sie waren ein hübsches Paar.

Als ich meine Lider öffnete, zeigten sich zwei sehr große, blaue Augen, die von allen Erwachsenen bewundert wurden. Doch den stolzen, glänzenden Tagen folgten bald die Tage mit der Tatsache, dass meine Augen nicht nur sehr groß, sondern auch sehr trübe waren.

Meine Mutter spürte, dass mit mir etwas nicht stimmte. Sie erklärte dem Kinderarzt, dass ich des Nachts ständig Radau machte und auch tagsüber nicht ganz glücklich zu sein schien. Doch der Herr Doktor diagnostizierte keine Besonderheiten, und so sah er keinen Grund, mich zu einem Augenarzt zu überweisen. In den 50er Jahren konnten die gemeinen Kassenpatienten nicht so einfach wie heute einen Facharzt aufsuchen. Doch meine besorgten Eltern setzten sich durch, verzichteten auf den notwendigen Überweisungsschein und nahmen mein Schicksal mutig in die Hand.

Fünf Monate war ich alt, als ich zum ersten Mal meiner Augenärztin in ihre forschenden Augen sah.

Sie erkannte sofort den Grund meines Quengelns: »Der Junge hat einen ›angeborenen Grünen Star‹. Er muss so schnell wie möglich operiert werden.«

Nun war ich nicht mehr der Star. Jetzt hatte ich den Star!

Bereits in der Antike wurde der ›Star‹ gestochen. In den meisten Fällen dürfte das zum Verlust des Auges geführt haben. Doch wie weit war die Medizin zur Zeit meiner Geburt? Wie hatte man sich den Aufbau des Auges überhaupt vorzustellen? Wie kam es eigentlich zu einem ›Grünen Star‹? Da gab es für meine Eltern eine Menge Aufklärungsbedarf.

Das menschliche Auge

Die laienhaften Erklärungen zum Aufbau des Auges dürften sich für meine interessierten Eltern wohl wie folgt angehört haben:

Das menschliche Auge ist ein Sinnesorgan, das auf Lichtreize reagiert. Es gehört zu den Sinnesorganen, da mit dessen Hilfe die optischen Erscheinungen an das Gehirn weitergeleitet werden. Aufgrund seiner Form spricht man von einem Augapfel. Er befindet sich zum größten Teil in der schützenden, knöchernen Augenhöhle. Der sichtbare, vordere Teil sieht wie eine Glaskuppel aus. Hier fängt schon das Wunderwerk der Natur an. Diese glasklare Kuppel besteht aus transparenter Hornhaut. Die Tränendrüsen benetzen diese Oberfläche, wie bei einer Scheibenwaschanlage – die Augenlider sind dabei die Wischer. Da die Tränendrüsen auch von unseren Gefühlen gesteuert werden, glänzen die Augen mal mehr und mal weniger.

Das Licht kann die transparente Hornhaut durchdringen und wandert dann durch die Vorderkammer des Auges. Die Rücksei te dieser Vorderkammer zeigt, für jeden sichtbar, die so genannte Regenbogenhaut. Sie hat fachlich den schönen Namen Iris und leuchtet bei dem einen in Blau, beim anderen in Braun oder Grün. Seit Jahrhunderten lassen sich an diesen Farben die Charaktereigenschaften der Menschen erkennen:

»Blaue Augen, Himmelsstern, küssen und poussieren gern. Braune Augen sind gefährlich, in der Liebe aber ehrlich. Grüne Augen, Froschnatur, von der Liebe keine Spur!«

Das ist absolut nicht wissenschaftlich belegt, hört sich aber wissend an!

Die Iris ist eine Art Ringmuskel, der in der Mitte ein Loch, einen Schlot hat. Man spricht auch von der Pupille. Dieser Schlot kann je nach Lichteinfall vergrößert oder verkleinert werden. Die Pupille arbeitet wie die Blende eines Fotoapparates.

Schon im Altertum benutzten raffinierte Frauen Atropin-Augentropfen. Diese vergrößerten die Pupille und erzeugten erotische ›Schlafzimmeraugen‹.

Wenn das Licht durch den Schlot wandert, trifft es auf die dahinter liegende Linse. Diese ist eine sehr konvexe, flexible Optik. Im Gegensatz zu einem Brillenglas kann die Augenlinse ihre Lichtbrechstärke verändern. Sie hängt in einem so genannten Ziliar-Ring an kleinen Muskelfasern. Wenn wir nah oder fern sehen wollen, dann gibt unser Gehirn den Befehl, die Linse passend einzustellen. Das leistet diese auch treu und brav, bis der Mensch in die 40er Jahre kommt. Dann lässt die Flexibilität nach. Das ist ähnlich wie beim Bücken! Mit fortschreitendem Alter wird nicht nur der Rücken, sondern auch die Linse steif.

Das Licht läuft nach dem Passieren der Linse weiter in den hinteren Augenabschnitt. Die gallertartige, transparente Masse, die nun durchdrungen werden muss, ist der Glaskörper. Er dient der Stabilität, der Statik des Auges. Nach diesem wundersamen Weg tritt das Licht auf das größte Wunderwerk des Auges, die so genannte Netzhaut. In einem Fotoapparat befände sich an dieser Stelle der zu belichtende Film. Die Netzhaut hat mehrere Millionen Rezeptoren, die wie Zapfen und Stäbchen aussehen. Sie unterscheiden zwischen Hell und Dunkel und dienen der Farbbestimmung. Das Licht wird in elektrische, biochemische Impulse umgewandelt und durch die Nervenbahnen weitergeleitet. Die Nerven der Netzhaut bündeln sich zu einem Sehnerv, der dann die Augenhöhle in Richtung Gehirn verlässt und sich auf den Weg zum Sehzentrum macht. Dort werden die Impulse analysiert und zu dem Bild geformt, das wir es bewusst wahrnehmen. Wenn mehrere Menschen das Gleiche betrachten, so werden trotzdem unterschiedliche Bilder wahrgenommen! Jedes Hirn sieht anders. Das eine tiefgründig, das andere oberflächlich.

Bleibt noch zu erwähnen, dass das Auge mit Kammerwasser gefüllt ist. Das ist eine glasklare Flüssigkeit, die auch der Statik dient.

Genau wie die Luft in einem Ballon die Hülle in ihrer Form hält, so hält der Druck des Kammerwassers das Auge in seiner Form. Diese Flüssigkeit muss natürlich auch ausgetauscht werden, damit sie nicht trübe wird. Auch daran hat die Natur gedacht. Der Ziliarring, in dem die Linse hängt, gibt wie eine Quelle ständig frisches Wasser ab. Damit der Wasserinhalt gleich bleibt, muss die Menge, die produziert wird, auch wieder abfließen. Zu diesem Zweck sind in der Vorderkammer, im Übergang zwischen der klaren Hornhaut und der Regenbogenhaut, kleine Abflusskanälchen installiert. Dem schließt sich ein mikroskopisches Kanalsystem, das Trabekelwerk, an. Man spricht auch vom Schlemmkanal, benannt nach Herrn Schlemm. Das Wasser wird durch eine Vene weiter zum Körperinneren geführt.

Für einen Laien beinhaltet der letzte Absatz eine ganze Menge Anatomie, doch diese wenigen Stichworte streifen gerade mal einige Überschriften der Augenheilkunde.

Ich hoffe, dass dieses o.g. Wissen bei dem geschätzten Leser Respekt vor diesem Wunder der Natur schafft und einen sorgsamen Umgehen mit der Gesunderhaltung der eigenen Augen bewirkt.

Der Grüne Star oder das Glaukom

Der Begriff Glaukom stammt von dem Philosophen Aristoteles und bedeutet ›grau-blau wie das Meer‹, da bei einer Augeninnendruckerhöhung die Regenbogenhaut diese Farbe annimmt. Im 16. Jahrhundert beschrieb man in Frankreich die Farbe dieses Phänomens als ›grün wie das Meer‹, weil der Atlantik eher grün schimmert.

Was geschieht, wenn die im vorherigen Abschnitt beschriebenen mikroskopisch kleinen Abflusskanälchen des Auges zu wenig Kammerwasser ableiten und der Ziliarring fleißig weiter Flüssigkeit produziert? Der Augeninnendruck steigt und das gesamte Auge wird deutlich größer. Die knöcherne Augenhöhle kann nicht mitwachsen und infolgedessen kommt es zu Druckschmerzen, zu Kopfschmerzen. Doch das ist nicht das Allerschlimmste. Es kommt zu einer Exkavation, einer Aushöhlung des Sehnervenkopfes. Die sensiblen Nervenzellen werden nicht mehr ernährt und sterben ab. Da das menschliche Auge mehrere Millionen Nervenzellen hat, fällt das dem Betroffenen zu Anfang nicht auf. Genau dort liegt die heimtückische Gefahr des ›Grünen Stars‹, denn wenn diese Beschwerden entdeckt werden, dann ist es bereits zu spät! Die zerstörten Nervenzellen regenerieren sich nämlich nicht. Der Sehverlust bleibt für immer!

Eine Verengung der Abflusskanälchen trifft meistens die älteren Semester. Deshalb sollte jeder Mensch ab dem vierzigsten Lebensjahr für eine ›Glaukom-Vorsorge‹ seinen Augenarzt aufsuchen. Der Augenarzt wird mit einem technischen Gerät den Druck messen. Ist der Innendruck tatsächlich zu hoch, so kann den meisten Menschen mit drucksenkenden Augentropfen geholfen werden. Das heißt, der bereits entstandene Schaden ist nicht zu beheben, doch weitere Schäden werden häufig verhindert. Reichen die drucksenkenden Medikamente nicht aus, so muss eine drucksenkende Operation durchgeführt werden.

Der angeborene Grüne Star

Bei einem angeborenen ›Grünen Star‹ ist das Abflusssystem des Auges nicht ordnungsgemäß entwickelt. Da hat die Natur geschlampt. Die Folge ist ein erhöhter Augeninnendruck, der das Auge oder beide Augen des sich entwickelnden Säuglings übernormal vergrößert. Das Ergebnis ist nach früherer Bezeichnung der Buphthalmus, das Ochsenauge! Man verwendet heute den Begriff Hydrophthalmus.

Da bei dem Säugling die körperlichen Proportionen gegenüber einem Erwachsenen deutlich abweichen, wurden und werden die zu großen Augen von Unwissenden als sehr niedlich und anziehend empfunden. Doch das Grausame ist, dass mit jedem weiteren Tag, an dem sich der kleine Patient nicht in Behandlung begibt, auch weitere Nervenzellen absterben, die sich nie mehr regenerieren werden.

In der heutigen Zeit achten geschulte Kinderärzte bereits bei der ersten Untersuchung eines Neugeborenen auf eventuelle Anzeichen eines Glaukoms.

Meine erste Augenoperation

Schweren Herzens brachten mich meine Eltern in die Augenheilanstalt Mülheim, in der meine behandelnde Ärztin vor ihrer Selbständigkeit als Oberärztin tätig gewesen war und nun eilig ihre Kontakte spielen ließ.

Unter Narkose wurde mein Augeninnendruck gemessen. Er war an beiden Augen auf 44 mmHg angestiegen. (Das gesunde Auge hat einen Druck zwischen 14 und 18 mmHg. Wenn der Innendruck länger über 22 mmHg bleibt, muss mit Schäden gerechnet werden.) Bei mir war es nun höchste Eisenbahn, dass der Druck gesenkt wurde, und das ging nur operativ.

»Wir werden eine Iridenkleisis vornehmen«, sagte Professor Schulte, der mein Augenlicht retten sollte. »Es werden von der Iris, also der Regenbogenhaut, zwei Schenkel genommen, die dann wie ein Docht etwa bei zwölf Uhr oberhalb des Auges in ein künstlich angelegtes Filterkissen führen. Dort wird das Kammerwasser dann besser abfließen.«

Ja, so einfach war das! Diese mikrochirurgische Meisterleistung verlief ohne Komplikationen. Ich erwachte als kleiner Pirat mit einer Klappe auf dem rechten Auge. Da mir die Schwestern steife Röhren über beide Arme gestülpt hatten, ruderte ich mit diesen wütend. Es sollte verhindert werden, dass ich mein Auge mit meinen neugierigen Fingern selbst untersuchen würde.

Bei der nächsten Augeninnendruckmessung unter Narkose war der Erfolg sichtbar. Der Augeninnendruck sank auf 22 mmHg. Meine Eltern und die Ärzte waren erleichtert.

Als Nächstes sollte die verbliebene Sehkraft des linken Auges gerettet werden. Doch mein säuglinghaftes Gemüt empfand die Prozedur so zum Kotzen, dass ich einen Brechdurchfall bekam. Meine Eltern nahmen mich mit zu sich nach Hause, um mich aufzupäppeln, da ich in der ›Heilanstalt‹ lebensbedrohlich viel Gewicht abgenommen hatte und nicht operationstauglich war.

Um den Druck so niedrig wie möglich zu halten, gab man mir Pilocarpin Augentropfen. (Diese verengen die Pupille. Das hat den Effekt, dass die Regenbogenhaut an dem Kammerwinkel zieht, in dem sich die kleinen Abflusslöcher befinden. Der damit vergrößerte Durchlass leitet das Kammerwasser schneller ab. Der Augeninnendruck sinkt.)

Diese Tropfen brannten auch sehr schön und ließen mich bei jeder Einträufelung vor Schmerzen aufschreien. Doch die brennenden Augen waren immer noch besser als blinde Augen!

Bis zum Februar 1958 hatte meine Mutter, dank guter Nahrungszufuhr, aus mir ein properes Kerlchen gemacht und die nächste Augenoperation konnte in Angriff genommen werden.

Die augenärztliche Voruntersuchung ergab am rechten, operierten Auge und unter der o.g. Tropfentherapie einen Innendruck von unter 20 mmHg. Somit lag der Druck dieses Auges fast im gesunden Normbereich. Obwohl das nicht operierte linke Auge auch unter Tropfentherapie mit Pilocarpin stand, war der Innendruck immer noch bei 44 mmHg und bedrohte meinen Sehnerv. Also rechtfertigte sich damit das erneute Risiko des operativen Eingriffs. Die drucksenkende Operation am linken Auge verlief komplikationslos und der Druck ging direkt nach dem Eingriff unter 20 mmHg. Die brennenden Augentropfen sollten mich aber künftig auch weiter begleiten.

Nach dieser abenteuerlichen Zeit stellte sich nun für meine Eltern die nächste Frage: »Wie gut sieht das Kind?«

Trotz meiner präzisen, lallenden und quiekenden Hinweise konnten die Fachleute zu dieser Zeit keine konkrete Aussage über meine verbliebene Sehkraft wagen. Doch da ich schon bald das strahlende Lächeln meiner Lieben erwiderte und auf Handzeichen reagierte, war offensichtlich, dass ich etwas sehen konnte.

Da war die Nase im Weg

Als ich endlich laufen konnte, war offensichtlich, dass ich mich optisch orientieren konnte. Meine besorgten Eltern waren erleichtert. Der ‚Grüne Star’ hatte sich auch nicht mehr mit Druckerhöhungen gemeldet. Unter der täglichen Therapie mit Pilocarpin-Augentropfen war der Innendruck gut eingestellt. Aber da der Kinderarzt mich in meinen ersten Monaten nicht rechtzeitig zum Augenarzt überwiesen hatte, war bei mir schon ein deutlicher Sehverlust eingetreten.

Wenn ich aus dem Kindergarten abgeholt wurde, hatte ich so manches Mal Farbe an der Nasenspitze. Das war ein deutlicher Hinweis darauf, dass ich meine Nase des Öfteren als Pinsel benutzte. Ja, meine Nase war immer direkt am Geschehen.

Die meisten Mütter waren noch nicht berufstätig und kümmerten sich um den Haushalt, Kind und Kegel. Viele Kleidungsstücke wurden in Handarbeit hergestellt. Es wurde gehäkelt, gestrickt, genäht und zugeschneidert. Strümpfe wurden gestopft und auf die Löcher der durchgerutschten Kinderhosen nähte man Flicken in den buntesten Farben.

Meine Mutter hatte eine mechanische Strickmaschine. An der Vorderseite waren unzählige Nadeln mit Widerhaken, die waagerecht nach vorne herauskamen, um den Wollfaden aufzunehmen. Mit einer Hand wurde der Faden geführt und mit der anderen ein Schlitten längs der heraussausenden Nadeln hin- und herbewegt.

Eines Tages gab es einen Aufschrei: Der kam von mir. Eine der listigen Nadeln hatte meine Nase zu fassen bekommen und versucht, mich in das Strickmuster mit einzubeziehen! Da wir noch nicht in der Punk-Zeit lebten, galt ein drittes Loch in der Nase als ein Schönheitsfehler. Gott sei Dank blieb kein drittes Nasenloch und auch keine Narbe zurück.

Die ersten Sehtests ergaben, dass die Sehkraft des rechten Auges, welches als erstes operiert worden war, wesentlich bessere Werte zeigte als die des später operierten linken Auges. Aber auch das rechte Auge hatte keine normale Leistung. Die Sehkraft lag trotz Korrektur bei nur etwa 50%. Wie sah diese so genannte Korrektur aus?

Noch bevor ich in die Schule kam, wurde ich mit einer Brille geschmückt. Diese hatte ein so geschmackvolles Design, dass man schon von weitem den Kassenpatienten erkennen konnte. Hinzu kamen die minus 7 Dioptrien starken Gläser, die an Glasbausteine erinnerten.

»Brillenschlange! Professor! Mann, siehst du doof aus!«, rief mein neuer Fanclub. Ja, ich war der Einzige mit Brille. Ein echter Trendsetter! Doch mein Trend setzte sich zu dieser Zeit noch nicht durch.

Abenteuer Erziehung

Bevor die ›68er‹ die Erziehungsmethoden unserer alten preußischen Welt in die Geschichtsbücher verbannten, wurde die Autorität noch sehr gepflegt. Meine Eltern, aufgewachsen in der ›bombigen‹ Zeit, hatten gelernt, zackig den Hampelmann zu machen. Das schwappte natürlich auch in meine Erziehung hinein.

»Nimm den Finger aus der Nase und gib der Tante das schöne Händchen!«, konnte man oft hören. Zusätzlich programmierte man mir den ›Begrüßungs-Diener‹ ein, so, wie die kleinen Mädchen noch einen Knicks machen mussten. Wenn das problemlos klappte, dann waren die Eltern ganz, ganz stolz. Man kam sich vor, wie unsere Dackelhündin Walli, die in ihrer Hoffnung auf Schokolade immer besonders schön Männchen machte.

Erst 1971 wurde in Nordrhein-Westfalen die Prügelstrafe bzw. das Züchtigungsrecht der Lehrer gegenüber den Schülern abgeschafft. Bis zu dieser Zeit war es üblich, dass in der Familie, in der Schule und selbst noch in der Lehre nach dem Ermessen der Autoritätsperson körperlich gezüchtigt wurde. Es drohten der berühmte Rohrstock, die schallende Backpfeife oder die Kopfnuss.

Ich konnte nicht nur schlecht sehen, sondern auch ab und zu schlecht hören. Wenn das ›Ohrenlangziehen‹ nicht half, dann hieß es: »Gleich hat dein Hintern Kirmes!«, und, »Warte, wenn der Vati gleich nach Hause kommt!«

Meine Mutter verdonnerte meinen Vater im Fall des Falles zum Vollstrecker, obwohl ihm das sicher nicht immer recht war. Leider blieb es wegen meines Ungehorsams nicht nur bei den angekündigten Drohungen.

Da Vater sehr kräftig war, erhitzte seine Handschrift meinen Allerwertesten so manches Mal auf Höchsttemperaturen. Diese Art der Energieübertragung vom Vater auf den Sohn oder die Tochter war in dieser Zeit in fast allen Familien üblich. So hatten wir Kinder vor unseren Vätern mehr Angst als Respekt. In anderen Situationen hatten wir aber auch das Gefühl, dass sie uns echten Schutz boten.

Mein Großvater hatte Kinderlähmung gehabt. Sein linker Arm und das linke Bein waren nur sehr schwach. Dementsprechend bewegte er sich langsam. Das strahlte auf mich eine beeindruckende Ruhe aus. Er war äußerst humorvoll, gütig und gelassen.

Auch der Großvater nahm Teil an meiner Erziehung. Bereits während meiner Phase des Sprechenlernens forderte er mich regelmäßig auf: »Sag doch mal Scheiße«, und das tat ich mit Vergnügen. Wenn sich meine Mutter verärgert über meine neu erworbenen Kraftausdrücke äußerte, dann hatte Opa seinen Spaß.

Er spielte im Mandolinenorchester und lud meine Eltern und mich im Advent zur Nikolausfeier ein. Die fand in einem riesigen Saal statt, der weihnachtlich geschmückt war. Neben einer Bühne stand ein großer Tannenbaum und die Lautsprecher eines Tonbandgeräts mit riesigen Spulen ließen die selbst aufgenommenen Weihnachtslieder des Orchesters erschallen. Alle Plätze des großen Saals waren besetzt und die Kinder rutschten aufgeregt auf ihren Stühlen herum. Auf den Tischen lockten Süßigkeiten und die Eltern und Großeltern nippten an ihren Weingläsern. Die Spannung stieg von Minute zu Minute.

Endlich war es so weit. Durch die Saaltür kam ein riesiger, schwarz gekleideter Mann, dessen Gesicht schwarz angemalt war. Er trug einen Sack über der Schulter und schwenkte eine lange, pfeifende Rute. Mit dieser klopfte er an die Tische, an denen er vorbei stampfte. Als er an meinen zitternden Stuhl leicht anklopfte, durchlief mich ein unvergessener Angstschauer. Aus seinem riesigen Rucksack lugten zwei kleine Kinderbeine heraus. Auch die anderen Altersgenossen waren entsetzt.

Gott sei Dank kam nun auch der Heilige Nikolaus herein und läutete mit einer hellen Glocke. Er hielt ein winziges, goldenes und ein sehr großes, schwarzes Buch in seinen Händen. Ich hoffte, dass er die Macht hatte, diesen schwarzen, so genannten ›Hans Muff‹ in Schach zu halten.

Als der Nikolaus die Bühne erklommen hatte, wurden die Kinder von ihm einzeln nach vorne gerufen, um ihre einstudierten Liedchen oder Gedichte vorzutragen. Aus dem goldenen Buch wurde absolut nichts vorgelesen. Ob die Buchstaben darin für die alten Augen des Nikolaus zu klein waren? Dagegen schien die Liste des schwarzen Buches mit unzähligen Tadeln und Mahnungen nicht zu enden.

Viel zu schnell war ich an der Reihe und wurde aufgerufen. Mit jedem Herzschlag entfiel mir eine Zeile meines so oft geübten Gedichtes. Als ich die Bühne mit zitternden Knien betreten hatte, war alles mühsam Erlernte in meinem Kopf scheinbar gelöscht. Doch der Nikolaus sprach mir mit einer ganz tiefen und beruhigenden Stimme Mut zu. Ich nahm die Hände auf den Rücken und wippte von einem Bein auf das andere. Mit jedem Tritt fiel mir das nächste Wort aus meinem Gedicht wieder ein und so wippte ich es Satz für Satz zu Ende. Der Nikolaus lobte mich und gab mir eine prall gefüllte Tüte voller duftender Leckereien.

Schlagartig war meine Angst wie weggeblasen und es schoss aus mir heraus: »Nikolaus, mein Opa sagt immer ›Scheiße‹!«

Da setzte sich Hans Muff in Bewegung und blieb an dem Tisch von meinem armen Großvater stehen.

»Wie konntest Du den verraten?«, schämte ich mich vor mir selbst. Doch Opa schmunzelte wie immer, stand gelassen auf und streckte ihm bereitwillig sein Gesäß zur Züchtigung entgegen. Hans Muff schlug ihm mit der Rute einmal auf den Po und dann lachte und klatschte der gesamte Saal. Nachdem Opa seine Strafe tapfer überlebt hatte, ließ ich ihn gleich aus meiner Weihnachtstüte naschen.

Das Bild mit den Kinderbeinen, die aus dem Sack des unheimlichen, schwarzen Mannes lugten, ging mir noch nach Jahrzehnten durch den Kopf. In meiner Erinnerung war es ein echtes, bestandenes Abenteuer.

Alle Jahre wieder

Dem Nikolaus folgte alle Jahre wieder das Christkind. In der Stadt Essen gab es auch damals schon zur Adventszeit die ›Essener Lichtwochen‹.

Über den Häuserschluchten und den Einkaufsstraßen spannten sich riesige, weihnachtliche Motive. Tausende von Glühbirnen bildeten symbolische Motive wie Tannenbäume, Schweifsterne oder Engel. Sie alle ließen vor dem schwarzen Hintergrund des Abendhimmels ihren festlichen Glanz über den Köpfen der großen und kleinen konsumfreudigen Menschen erstrahlen. Ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hinschauen sollte. Weihnachtslieder klangen aus den Geschäften und es duftete nach Bratäpfeln, Gebäck, Glühwein und anderen Leckereien.

Endlich waren alle Türchen des Adventskalenders geöffnet und der Schokoladeninhalt viel zu schnell aufgegessen. Am Heiligen Abend gingen wir brav in die Christmesse. Der Duft des Weihrauchs, das gemeinsame Gebetsgemurmel der vielen Erwachsenen, die unzähligen, lebendig flackernden Kerzenflammen, die musikalischen Darbietungen und die Weihnachtsgeschichte tauchten mich in eine ehrfürchtig geheimnisvolle Welt. Alle Menschen waren an diesem außergewöhnlichen Tag auffällig freundlich zueinander. Alles wirkte zu dieser Zeit so friedlich und ›wunderbar‹.

Nach der Messe gab es bei uns zu Hause, im Gegensatz zu heute, noch keine Bescherung. Das Christkind hielt sich damals an andere Lieferzeiten. Es bescherte die Kinder heimlich über Nacht. Lag darin der Gedanke der ›Weihnacht‹? Für mich als Kind stand diese Frage nicht im Vordergrund. Das gesamte Jahr über hatte ich mich bemüht, so artig zu sein wie mein Temperament das zuließ. Die von den Eltern vorgegebenen Weihnachtsgedichte waren geübt und dem geschätzten Auditorium brav vorgetragen worden und somit hatte ich mir die erwünschten Geschenke eigentlich verdient. Nun konnte es nicht mehr lange dauern. Der Plattenspieler tönte: »Einmal werden wir noch wach, heißa, dann ist Weihnachtstag!« Am Heiligabend gab es nur etwas Einfaches zu essen. Wir speisten Kartoffelsalat mit Würstchen und dann ging es auch schon bald ins Bett. Während der nächtlichen Lieferzeit schliefen alle Kinder sehr unruhig. Wir hatten im Fernseher den Schwarzweißfilm ›Peterchens Mondfahrt‹ gesehen und wussten genau, wie es auf der Weihnachtswiese aussah. Man hoffte mit Bangen, dass der Wunschzettel auch dort oben angekommen war.

Ich erinnere mich noch an einen ganz bestimmten Weihnachtsmorgen. Endlich durfte geguckt werden. Als ich voller Spannung das Wohnzimmer betrat, sprang ich vor Freude in die Luft. Mein Wunschzettel hatte offensichtlich sein Ziel erreicht und mein Wunsch war erfüllt worden. Vor dem Weihnachtsbaum stand eine Modelleisenbahn mit einer kompletten Landschaft. Auf einem grünen Hügel thronte eine Kapelle mit Zwiebelturm, wie ich sie aus den Tirolurlauben kannte. Meine kleinen Matchbox-Autos konnten sich über einen holprigen Weg zu dem kleinen Gotteshaus hinaufquälen. Der Weg wurde von einem Wildbach begleitet, der an einer Brücke die Straße kreuzte. Zäune und Büsche umringten die Wiesen, auf denen Tiere standen. Diese sahen hinunter auf das Dorf, das am Fuße des Berges lag. Das Dorf hatte mehrere Häuser und einen Bahnhof. Hier konnten die Fahrgäste in den Zug steigen, der durch einen Tunnel des Berges fuhr. Die Lok hatte sogar zwei kleine elektrische Lämpchen, die das Gleis vor dem Zug beleuchteten. Mein Gott, hatte das Christkind für mich schwer schleppen müssen.

Während ich damit beschäftigt war, dass der Zug unbedingt seinen Fahrplan einhielt, verteilte sich der Duft des Weihnachtsbratens in der ganzen Wohnung. Ja, an diesem Tag gab es ein Festmahl, weil die Großeltern zum Essen kamen. Was das Christkind nicht mehr in unsere Wohnung tragen konnte, hatte es bei Opa und Oma abgestellt. Doch die Bahn stand sehr schnell wieder im Mittelpunkt.

Ich ließ auch nachts heimlich meinen Zug fahren, so wie Bundesbahnzüge hinter meinem Kinderzimmerfenster in etwa 50 m Entfernung vorbei sausten. In der Werbung hieß es doch: »Die Bahn kommt immer!«

Doch es kam des Nachts nicht nur die Bahn vorbei, sondern auch meine Mutter. Wenn ich wider alle Regeln das mütterliche Nachtfahrverbot nicht eingehalten hatte, dann gab es am nächsten Tag gravierende Ausfälle im Bahnverkehr. So kam es, dass die Züge damals schon Verspätung haben konnten.

In einem anderen Jahr brachte das Christkind ein Kettcar. Das war kein Kaufhauskettcar, das war ein Sonderfahrzeug. Ein kräftiges Metallrahmengestell wurde von großen Rollerrädern bewegt. Gelenkt wurde das Kettcar mit einem echten Autolenker, dessen Hupe sogar funktionierte. Ein Armaturenbrett mit Tachometer und Uhr gehörte zu dieser Luxusausstattung. Der Sitz bestand aus einem stoffbespannten Gestänge. Die Fahrradpedale trieben über eine Kette die Hinterräder an und mit einem Handhebel konnte gebremst werden. Da hatte sich das Christkind selbst übertroffen. Dieses Fahrzeug musste sofort bewegt werden. Haustür auf und... Schock! Wann gab es zu Weihnachten in unserem Landstrich mal Schnee? Selbstverständlich genau jetzt! In diesem Jahr lag der Schnee über 30 cm hoch. So ein Pech! Aber die weiße Pracht wäre sicherlich gut für den himmlischen Geschenkeschlitten gewesen. Dass mein Vater dem Christkind in liebevoller Bastelarbeit geholfen hatte, erfuhr ich viele Jahre später.

Der Schnee hielt sich nie länger als eine Woche und endlich war es so weit. Ich musste schon kräftig in die Pedalen treten, um das schwere Kettcar in Bewegung zu setzen. Zum Glück wohnten wir in einem hügeligen Gebiet und so schob ich meinen Rennwagen die 300 m lange Bergstraße hinauf. Der Preis für das schweißtreibende Hochschieben waren rasante Talfahrten, die meine Mutter, Gott sei Dank, nie gesehen hatte. Einmal kam ich sogar in eine Polizeikontrolle. Aus einer Bauernhofzufahrt trabte unser Dorfsheriff hoch zu Ross heran und stellte sich quer auf die abschüssige Straße.

Um nicht unter dem Pferd hindurch zu sausen, zog ich die Handbremse fast bis unter meine Achsel. Die Reifen quietschten und das Kettcar schleuderte bedrohlich. Das Pferd scheute, ich schwitzte, der Mann von der ›Trachtengruppe‹ fluchte laut auf und verlor seine majestätische Haltung! Er stieg vom Pferd und hielt mir eine donnernde Standpauke, dass ich mit diesem Fahrzeug gar nicht auf der Straße fahren dürfe. Auch das Polizeipferd nickte zustimmend. Meine Knie zitterten vor Respekt und dann kam es noch dicker. Der Schutzmann eskortierte mich bis zum Haus meiner Eltern. Dort wollte der Hüter der Straßenverkehrsordnung mit meinen Erziehern reden. Als ich in die Siedlungsstraße einbog, staunten die anderen Kinder über meinen seltsamen Begleitschutz. Vor einem Polizisten hatten zu dieser Zeit alle Angst! Schlechte Erfahrungen hatte keiner meiner Freunde mit den Schutzleuten gemacht, doch die Gefahr drohte von den Eltern. Wurden die Kinder von der Polizei offiziell gemaßregelt, so hatte der Hintern anschließend durch die väterliche Hand meistens wieder ›Kirmes‹.

Glücklicherweise war an diesem Tag bei uns niemand daheim. Der Sheriff verabschiedete sich mit einem langen Kommentar und wollte sich bei meinem Vater telefonisch melden. Solch ein Telefongespräch folgte tatsächlich. Ich war erstaunt und erleichtert, dass sich mein Vater auf meine Seite stellte. Er hatte dieses Kettcar ja nicht gebaut, damit es nur in der Garage stehen sollte.

Die mahnenden Worte des Schutzmanns hatte ich bald verdrängt. Wenige Tage später entstand eine Kettcar-Bande, die an dem beschriebenen Berg regelmäßig verbotene Rennen abhielt. Da mein Vater erfahren hatte, dass sein selbstgebautes Gefährt fast immer die ersten Plätze einnahm, hatte ich inoffiziell Rückendeckung und keine Angst mehr vor den berittenen Fahrzeugkontrollen.

Auch die ersten drei Fahrräder kamen aus Vaters Bastelschmiede. Die zuvor verrosteten Felgen wurden mit silberner Farbe gestrichen. Der Rahmen bekam eine neue Lackierung und die Lenkergriffe und der Sattel waren meistens neu.

So sorgte mein Vater trotz anfangs bescheidener finanzieller Verhältnisse dafür, dass es mir an diesen Dingen nicht fehlte.

Benzingerüche machen Reiselust

Wie die meisten Bürger der 60er Jahre begnügten sich meine Eltern mit einem gebrauchten Auto. Vater hatte sich vom Schrottplatz einen alten VW-Käfer besorgt, dessen Fond noch von dem berühmten Brezelfenster geziert wurde. Da der alte Herr vor dem Eintritt in die Berufsfeuerwehr die Lehre des Autoelektrikers absolviert hatte, zerlegte er den Käfer in sämtliche Einzelteile. Die schadhaften Dinge wurden repariert oder ausgetauscht. Dann baute er alles wieder zusammen und in der Werkstatt der Feuerwache wurde der Wagen nach Feierabend in gelber Farbe lackiert.

So hatte unsere Familie nun auch die Möglichkeit, dem Trend der Zeit entsprechend, nach Süden in den Urlaub zu fahren. Mit einer Leistung von 24 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von sagenhaften 90 km/h rasten wir über die Autobahn. Die meisten anderen Wagen waren auch nicht schneller. Ganz selten überholten ein großer Mercedes oder ein Porsche. Aus meinem Autoquartett wusste ich, dass diese Flitzer sogar 160 km/h schnell fahren konnten, was in der damaligen Zeit atemberaubend war.

Riesige Kinderscharen wurden auf der Rückbank der kleinen Autos zusammengedrängt. Der Fußraum quoll mit Taschen und Tüten voller Proviant über. Auf den Dächern und Rückhauben lasteten Gepäckträger mit Koffern, Zelten, Stühlen und Klapptischen. So reisten viele bis nach Italien. Bereits im Siebengebirge keuchten die Käfer nur noch mit 40 km/h die Berge hinauf, und diese Steigungen waren gegenüber den Alpenpässen eher ein Witz.

Die großen Motorräder überholten die niedrig motorisierten Autos mit Leichtigkeit. Spöttisch winkend zogen ihre Fahrer an uns vorbei. Als es dann heftig zu regnen begann, standen sie mit ihrer Sozia bedröppelt unter den Brücken. Als Revanche zeigten nun wir Kinder den Zweiradfahrern eine lange Nase.

Mehrmals gab mein Vater als Autoelektriker auf diesen Reisen anderen Urlaubern Pannenhilfe. Das machte mich stolz. So wollte ich auch werden. Solche Menschen waren wichtig und bekamen viel Lob und Anerkennung.

Doch auch bei unseren Reisen lief nicht immer alles rund.

Als unser Käfer wieder mal mit fast 90 km/h über die bayerische Autobahn raste, schrie mein Vater plötzlich: »Köpfe runter! Alles ducken!«

Das war für ein neugieriges Kind, wie ich es wohl war, der Befehl, erst recht hinzuschauen. Auf meiner Rückbank reckte ich den Hals und blickte zwischen den Sitzen meiner Eltern nach vorne. Es gab einen schrecklich lauten Knall. Glassplitter schossen in den Fahrgastraum und etwas Schweres traf mich mitten im Gesicht. Der Fahrtwind blies uns um die Ohren und als ich meine Augen wieder öffnete, sah ich, dass die Windschutzscheibe heraus war. Nur ein dünner, grob gezackter Glaskranz war übrig geblieben. Mein Vater steuerte die Ausfahrt an, die glücklicherweise gerade auf uns zukam. Als meine Mutter sich nach hinten herumdrehte, erschrak sie. Dass mein Gesicht blutverschmiert aussah, war die eine Sache. Noch grässlicher war der Anblick eines riesigen Fasans, der tot auf ihrer linken Schulter lag. Da er sich an dem Innenspiegel des Wagens und an der Glasscheibe aufgeschlitzt hatte, hingen seine Eingeweide heraus.

An der nächsten Tankstelle konnten wir uns von dem Blut des Vogels reinigen. Vater untersuchte Mutter und mich auf Verletzungen. Das Blut in meinem Gesicht stammte nicht von mir, sondern von dem toten Fasan. Als Nächstes fuhr Vater zu einer nahe gelegenen VW-Werkstatt und kaufte eine neue Windschutzscheibe. Nachdem die Eltern das Auto gereinigt und von den Glassplittern befreit hatten, baute unser Alleskönner die Scheibe selbst ein. Von dem Werkstattbesitzer erfuhren wir, dass hier ganz in der Nähe eine Fasanenzucht war. Der Fasan, der in unser Auto einschlug, war nach Vaters Beschreibungen aus dem Mittelstreifen der Autobahn aufgestiegen und hatte noch nicht die vorgeschriebene Flughöhe erreicht.

Die Reise konnte fortgesetzt werden; meine Eltern waren jetzt wirklich urlaubsreif.

Als Kind empfand ich solche Ereignisse gar nicht so furchtbar. Sie gehörten zu den bestandenen Abenteuern, die auf dem Schulhof für große Aufmerksamkeit sorgten.

Der Geruch von Motoren und der des Benzins rief in mir immer wieder große Reiselust hervor.

Spannende Spiele ohne zu sehen

Die erste elterliche Wohnung, an die ich mich noch erinnern kann, befand sich in einer der endlosen Häuserreihen des Stadtviertels Essen-Ost, die nach dem Zweiten Weltkrieg eilig in einem langweiligen Baustil errichtet worden waren. Hinter unserem Haus verlief die Hauptbahntrasse der Verbindung Essen und Dortmund. Von meinem Kinderzimmerfenster bewunderte ich im Dunkeln die vorbeirasenden Lichter.

Die weitere Begrenzung unseres Hofes bestand zur Linken aus einer hohen Mauer, die von dichten Fliederbüschen verdeckt wurde. Ihre Blüten davon sahen für meine sehschwachen Augen wie Kugeln aus, die in weiß, rosa und lila leuchteten. Dort konnten wir Kinder so lange Verstecken spielen, bis wir wieder von gefährlich brüllenden Stimmen alter Mitbewohner verjagt wurden. Zur Rechten gab es einen Obstund Gemüsegarten, in dem die Erdbeeren zum Naschen einluden. Auch dort wurden wir Kinder regelmäßig aus dem Garten gebeten, indem der Nachbar mit einem bedrohlich pfeifenden Rohrstock bewaffnet unsere Verfolgung aufnahm. Selbstverständlich gab es auch einen Sandkasten. Mit den Schuhen voll Sand hinterließen wir oft genug Spuren im Hausflur. Zur Straßenseite durften wir das Haus nicht verlassen.

Im Hof spielten wir gerne ›Blinde Kuh‹. Darin war ich natürlich recht erfolgreich. Bei diesem Spiel wurden der ›blinden Kuh‹ die Augen verbunden und so musste diese eines der anderen Kinder fangen. Das gefangene Kind übernahm dann die Rolle der blinden Kuh. Ein ähnliches Spiel war auch das Topfschlagen.

Aber es gab auch ein viel spannenderes Wagnis! Den Garten konnten wir nur durch unseren düsteren Keller erreichen. Nach Behauptungen der alten Leute wohnte dort der unheimliche ›Bullemann‹. Diese Schreckgestalt sollte den Kindern Furcht einjagen und das tat sie auch reichlich.

»Wenn du nicht artig bist, dann wirst du in dem Keller zum Bullemann gesperrt!«, drohte uns so mancher Nachbar, der sich wie meistens von den Kindern in seiner Ruhe gestört fühlte.

Meine Freunde und ich schlossen eine Wette um ein Eis. Mutig gab ich vor: »Ich gehe ohne Licht bis in den letzten Kellergang, wo der Bullemann haust. Dort klopfe ich zum Beweis von innen an das Kellerfenster, das zum Hof hinaus zeigt«, und dummerweise galt diese Wette sofort.

Nun hieß es tief durchzuatmen und vor allem, den anderen meine Angst nicht zu zeigen.

Als ich den Keller betrat, war bereits das Licht an. Also machte ich es aus und ging langsam los. Ich bog in den Hauptgang ein und dort war es bereits sehr finster. Ab diesem Punkt bereute ich schon meine große Klappe. Meine Hände tasteten sich weiter vor, bis ich den letzten Quergang erreicht hatte. Das war das ›Bullemanngebiet‹. Zitternd wollte ich gerade Richtung Kellerfenster abbiegen, da ging quietschend und knarrend eine Kellertüre auf. Alles in mir schrie nach Flucht. Nach meiner augenblicklichen Kehrtwende stieß ich direkt mit dem Bullemann zusammen. Etwas stürzte laut klirrend zu Boden und dann gab die Schreckgestalt einen heiseren Schrei von sich. Mein Herz klopfte bis zum Hals und ich rannte ohne zu tasten den dunklen Hauptgang entlang. Den Gang zur Kellertür fand ich leicht, da sich meine Augen mittlerweile an die Dunkelheit gewöhnt hatten. An der Kellertür schaltete ich das Licht ein. Kurz darauf stampfte eine fluchende Stimme aus dem Kellergang heran: »Wer hat, verdammt noch mal, das Licht ausgemacht?«, und nun erkannte ich unsere alte Nachbarin. Sie hatte ein Marmeladenglas aus ihrem Kellerraum holen wollen und das lag nun zersplittert auf dem Boden. Wir hörten sie noch schimpfen, bis sie in ihrer Wohnung verschwunden war. Meine Freunde lachten: »Von wegen Bullemann!« Doch das Eis hatte ich mir ehrlich verdient.

Mit mulmigem Gefühl beichtete ich meiner Mutter diese Geschichte. Sie zeigte Verständnis: »Das mit dem Bullemann ist völliger Quatsch! Das ist eine Erfindung um Kindern Angst einzujagen. Ich rede mit der Nachbarin und bringe das Missgeschick mit dem Marmeladenglas wieder in Ordnung«, und ich war ihr unendlich dankbar. Das Gefühl einer Bedrohung in dunklen Kellerräumen hielt sich bis in mein Erwachsenenalter.

In der urigen Welt

Die Eltern meiner Mutter waren so früh gestorben, dass mir kaum Erinnerungen an sie geblieben sind.

Opa Willi, der Vater meiner Mutter, wohnte kurzfristig in meinem Kinderzimmer mit dem romantischen Blick auf die Bahngleise. Mutters Klavier gehörte zur Sonderausstattung meiner Räumlichkeit.

Eines Tages kam Opa Willi ins Wohnzimmer und hatte einen grünen Klaviertastenschoner um den Hals geschlungen und meinte: »Wer hat meinen Schal im Klavier versteckt? Seit Tagen suche ich den schon!«

Nach den Erzählungen meiner Eltern lief Opa eines Tages mit einem langen Küchenmesser durch die Wohnung. Daraufhin bekam er einen Platz im Altenheim.

Mehr Erinnerungen blieben mir leider nicht an den alten Malermeister, der einst in Bochum einen eigenen Betrieb geleitet hatte.

Seine Frau, Oma Ida, hatte in ihrer aktiven Zeit ein Lebensmittelgeschäft unterhalten. Sie starb so früh, dass ich mich an sie leider nur über Fotos erinnern kann. Wie die Eltern meiner Mutter gelebt hatten, vermittelte mir der Eindruck ihres alten Wohnhauses in Bochum-Langendreer, das gegenüber dem Bahnhof Langendreer stand. Mein Patenonkel Hans, der Bruder meiner Mutter, bewohnte weiterhin das elterliche Haus mit seiner Familie.

Das mehrstöckige Haus aus Kaisers Zeiten bot mehreren Familien Platz. Es gab noch Etagentoiletten und ein gemeinschaftliches Badezimmer im Keller. Mehrere Stufen führten in diese Badestube hinab, in der eine riesige Wanne auf Dackelbeinen stand. Ein Kohleofen heizte den Warmwasserboiler auf. Wenn das Wasser einlief, füllte sich der Raum mit Wassernebel und die Gerüche des Ofens stiegen in die Nase. Das Baden war damals eine echte Zeremonie. Gott sei Dank saß man nicht allein in der Wanne, denn es war ganz schön gruselig dort unten im Keller.

Im Garten breitete sich eine Wiese bis zur Grundstücksgrenze aus und es gab einen Hühnerstall. Alles wirkte gemütlich und strahlte heimelige Ruhe aus.

Ich erinnere mich noch gern daran, wie mein fünf Jahre älterer Cousin Reiner mit mir auf einer Fußgängerbrücke stand, die über die unzähligen Gleise der riesigen Bahnhofsanlage führte, und Windvögel steigen ließ. Die abgestürzten Fluggeräte gingen auf der Gleisanlage leider hoffnungslos verloren.

Das Elternhaus meines Vaters stand in Essen-Haarzopf, nicht weit vom Ehrenfriedhof entfernt. In wenigen Minuten erreichte man zu Fuß das Tal mit dem alten Halbach-Hammer. Das war ein mit Wasserrad betriebener Schmiedehammer, der heute unter Denkmalschutz steht.

Mein Urgroßvater Hermann hatte sein freistehendes Dreifamilienhaus vor dem zweiten Weltkrieg gebaut. Im Kellergeschoss befanden sich eine Tiefgarage, eine Waschküche und ein Vorratsraum, in dem oft ein duftender, westfälischer Schinken von der Decke herabhing. In den Regalen stapelten sich Wurstdosen und Einmachgläser.

Meine Großeltern fuhren oft ins Sauerland, um dort von der fernen Verwandtschaft hausgemachte Wurstspezialitäten zu kaufen.

Opa Hans und Oma Fine, die Eltern meines Vaters, bewohnten die Wohnung im Erdgeschoss. Onkel Willi, der Bruder meines Opas, lebte mit seiner Frau Anni darüber. Im Dachgeschoss gab es einen Onkel Franz, einen kinderfreundlichen Mieter.

In der Wohnung meiner Großeltern lebte auch noch die ›TickTack-Oma‹. Sie war auffällig klein und kam meiner Kindergröße angenehm entgegen. Wenn ich mit ihr sprach, hielt sie sich immer eine Hand hinter das Ohr und formte jedes meiner Worte mit ihren faltenumzogenen Lippen tonlos nach. Gleichzeitig wirkten die Augen in diesem welken Gesicht immer noch jung und verschmitzt. Ihre Möbel waren seltsam schnörkelig und hatten krumme Beine.

Die Luft roch nach uralter Zeit.

Neben ihrer Zimmertür stand eine riesige Standuhr mit einem Pendel. Zu jeder vollen Stunde schlug sie so laut, dass sie bis in den Garten zu hören war. Mehrere Geißlein hätten sich darin verstecken können. Ich war lange davon überzeugt, dass der Name dieser Uroma sich von dieser Uhr ableitete.

Meine Großmutter, das Finchen, war eine liebevolle und ruhige Person. Sie hatte den ganzen Tag eine Küchenschürze um und war von morgens bis abends im Haushalt beschäftigt. Sie kochte Marmelade ein, verarbeitete das frisch geerntete Gemüse aus dem Garten, presste Obstsäfte und summte zufrieden vor sich hin. Auch die bunten Blumenbeete mussten vom Unkraut befreit werden, wobei ich etwas helfen durfte. Nur in der Mittagszeit machte sie ein Nickerchen. Dann saß sie im Wohnzimmersessel und lauschte Opas Schnarchen. Während dieser Ruhezeit musste ich ganz still sein, was mir äußerst schwer fiel.

Mein Opa trug aufgrund seiner Kinderlähmung am Bein einen Stützapparat. Er hatte immer ein gütiges Lächeln auf den Lippen und war scheinbar die Zufriedenheit in Person. Wenn ich bei meinen Großeltern übernachten durfte, dann erzählte mir Opa abends Geschichten. Im Sommer fand das im Freien statt.

Der Veranda der Wohnung schloss sich ein Ziergarten an. Unter schattigen Bäumen stand eine alte, einladende Bank. Vor ihr glitzerte der Wasserspiegel eines Teichs. Scheue Goldfische versteckten sich unter großen Seerosenblättern. Die nahen Blumenbeete verströmten ihren herrlichen Duft und in den hohen Ästen sang eine Amsel ihr Abendlied. Hinter dem Ziergarten war ein Nutzgarten mit Obstbäumen, Gemüsebeeten und Johannisbeersträuchern.

In dieser Atmosphäre ließen sich auf der Bank besonders spannende Geschichten erzählen. Wenn mir der Großvater vorlas, dann setzten sich oft auch die Großmutter Finchen und die Tick-Tack-Oma hinzu, schlossen genüsslich die Augen und drehten Däumchen. Auf dem oberen Balkon stand Onkel Willi mit einer riesigen Zigarre und blies Kringel in den rotgelben Abendhimmel.

An den Regentagen spielte Opa mit mir Karten oder Brettspiele und ließ mich fast immer gewinnen. Wenn es des Nachts donnerte und blitzte, dann durfte ich zwischen meine Großeltern in ihr Bett kriechen. Mein Opa schlief danach sofort wieder ein und schnarchte so laut, das im Schrank die Gläser klirrten. Was sollte mir der Donnergott da noch anhaben können? Schlimm war es nur, wenn Opas Atem eine Zeit lang aussetzte. Wir fragten uns besorgt, ob ihm etwas zugestoßen sei. Doch wenn die Spannung am höchsten war, dann zog er so laut quietschend die Luft ein, dass Oma und ich senkrecht im Bett saßen. Viele Jahre später sollte sich herausstellen, dass mein Großvater auf Grund eines Tumors, der ihm auf die Atemwege gedrückt hatte, solche gigantischen Laute hervorbringen konnte.

Wenn dieser Mann mit seiner Kinderlähmung seine linke Hand benutzen wollte, dann musste er zum Anheben des linken Arms die rechte Hand als Unterstützung unter den Ellenbogen legen. Das sah seltsam aus, gab ihm aber eine ganz persönliche Note. Alle körperlichen Arbeiten, die er ausführte, gingen nur langsam voran. Trotzdem führte er all diese Handhabungen pedantisch genau aus. Mit einer Engelsgeduld polierte er stundenlang seine Schuhe auf Hochglanz. Noch extremer war seine wöchentliche Autopflege.

Diese Zeremonie konnte man jeden Samstagmittag vor allen Häusern beobachten. Das war keine Autopflege, das war ein kultureller Akt, der bewies, dass zu dieser Zeit das Auto des Deutschen liebstes Kind war.

Mit meinen kindlichen Augen hatte ich meinen Großvater nie als behindert angesehen. Meine Naivität sagte mir, dass Großväter unbedingt so sein müssen. Er hätte gar nicht anders sein dürfen, sonst wäre er nicht mein Opa gewesen.

In der neuen Welt

1964 hatten meine Eltern in einer dörflichen Landschaft südlich der Ruhr ein Haus gekauft. Zu dieser Zeit nannte sich unser neuer Wohnbezirk noch Winz-Dumberg. Umringt von Hügeln, Feldern und Wäldern war das ein Paradies für Kinder. Kletterbäume lockten hinauf und wackelige Baumbuden stürzten hinab.

Besonders die ›Köttelbecke‹, ein herrlich plätschernder Bach, galt als Lieblingsspielplatz. Der schmale Strom wurde von uns Kindern gestaut, es wurden Frösche gefangen, wir ließen selbst geschnitzte Holzschiffe fahren und manchmal lagen wir selbst lang im Wasser.

Die Geschäftsräume der dörflichen Händler waren nicht größer als ein Zimmer. Als Kind konnte man nicht über die Verkaufstheke sehen. Es gab keine Kasse mit Quengelware. Beim Metzger gab es für die Kinder immer ›ein Stück Wurst auf die Hand‹. Bäcker, Milchmann, Eiermann und Gemüsehändler fuhren mit dem Verkaufswagen durch die Siedlungen. Das war ein ständiger und willkommener Grund für die damals so ausgeglichenen Mütter, vor das Haus zu treten und mit den neugierigen Nachbarinnen zu plaudern.

Wir Kinder spielten bei gutem Wetter auf der Straße, da nur einmal pro Stunde ein Auto vorbeikam. Auf den wilden Wiesen wuchsen Kräuter und Unkräuter aller Art, die in sämtlichen Farben die Insekten anlockten. Dort fingen wir Schmetterlinge und Heuschrecken. Wenn ein Landwirt diese urwüchsige Fläche gemäht hatte, konnte darauf Fußball gespielt werden. Die Kühe mähten ebenfalls die Wiesen und die Hähne krähten noch um die Wette.

Über dieser heilen Welt läuteten laut die Glocken der großen katholischen Mauritius-Kirche und des kleineren evangelischen Gotteshauses. Die Familien trennten noch streng zwischen Katholiken und Protestanten. Sonntags gingen viele Familien gemeinsam zur Messe und danach trennten sich die Wege der Damen und der Herren. In direkter Nachbarschaft zur katholischen Kirche warteten zwei Gasthäuser, deren verlockende Eingangstüren auf die Pforte des Gotteshauses ausgerichtet waren. So konnten die Herren der Schöpfung die Theken auf direktem Weg erreichen. Die Mütter bereiteten während der wichtigen Thekengespräche die leckeren Sonntagsspeisen, mit denen sie oft stundenlang auf den angeheiterten Herrn des Hauses warteten. Wunderbare, heile Welt!

Die Baustellen der neuen Siedlungen luden zum Spielen ein. Es war verboten, die Baugruben oder Rohbauten zu betreten. Wenn wir neugierigen Kinder uns trotzdem dort hinschlichen, dann mussten wir mit handgreiflichen Strafen durch die Bauarbeiter rechnen. Dort war Tapferkeit gefragt. Wenn diese fluchenden, groben Burschen endlich Feierabend gemacht hatten, konnte es passieren, dass wir deren Gummistiefel mit Dachnägeln auf den provisorischen Holzstufen der Rohbautreppen annagelten.

Wenn es regnete entstanden in den Baugruben herrliche Seen. Die Schalbretter der Betonbauer ließen sich zu Flößen umfunktionieren.

Als ich eines Tages die glorreiche Idee hatte, Robinson Crusoe zu spielen und in See stechen wollte, da ging mein schwankendes Floß bereits beim Auslaufen unter. Das Meer meines Abenteuers war nicht so himmelblau wie im Kinofilm. Als ich meine schlammbeladene Kleidung unter der fachlichen Anleitung meiner Mutter in der Waschküche auszog, erfuhr ich keine Wiedersehensfreude. Ich kam mir nicht vor wie der gerettete Robinson, sondern wie ein Rabensohn. Doch rückblickend war die Standpauke meiner Mutter völlig berechtigt!

Normale oder Sehbehindertenschule?

Wenn man mit dem besseren Auge plus Korrektur weniger als 30% Sehleistung hatte, dann galt man auch in den 60er Jahren als sehbehindert. Meine Sehkraft lag jedoch etwas höher und so beschlossen meine Eltern, dass ich eine ›normale Schule‹ besuchen sollte. Ihre Wahl fiel auf die evangelische Zwergschule unseres Dorfes. Diese Schule hatte nur zwei Klassenräume. In dem einen war das erste und zweite Schuljahr untergebracht und in dem anderen das dritte und das vierte. Ein Lehrer unterrichtete also gleichzeitig zwei Jahrgangsstufen.

Meine Klasse, besser gesagt, die ersten beiden Jahrgangsstufen, wurden von einem »Fräulein« unterrichtet. Sie war eine äußerst fürsorgliche Person, die die ›i-Männchen‹ zum Trösten notfalls noch auf den Schoß nahm, wenn wieder einmal die Tränen flossen. Zu gerne erinnere ich mich an meine Fibel, mein erstes Lesebuch. Der Text war in Schreibschrift. Ich erinnere mich heute noch an die bunten, naiven Bilder darin. Sie zeigten Motive aus den vier Jahreszeiten, Familien am Strand, Martinszüge, Wintermotive und Frühjahrsthemen. Es war eine gemalte, heile Welt.

Doch aus dieser heilen Welt tauchte ich schon bald auf. Meine Augen konnten aus der ersten Bank so eben die Buchstaben an der Tafel wahrnehmen.

Die verständnisvolle Lehrerin gab mir die Erlaubnis, nach vorne zu gehen, wenn ich etwas nicht gut genug sehen konnte. Doch das ständige Laufen zur Tafel empfand ich als sehr lästig.

Mein Vater kaufte mir ein kleines Fernglas, das man auch als Opernglas bezeichnete. Tatsächlich konnte ich damit besser von der Tafel lesen. Als Steigerung brachte mein alter Herr nun seine Bastelideen mit in das Thema meiner Sehminderung ein. Aus einem ausgedienten Schutzhelm nahm er den gepolsterten Kopfring und baute an der Stirnseite eine Haltevorrichtung für mein Opernglas an. Die Vorrichtung war senkrecht auf und ab schwenkbar, so dass das Fernglas genau vor meinen Augen hing oder über meiner Stirn hoch stand.

Mein neues Erscheinungsbild katapultierte mich in der Klasse direkt auf den Platz ›eins‹ der Spottliste. Statt der ›Brillenschlange‹ erhielt ich nun den Ehrentitel ›Eule‹.

Doch bevor dieser Titel sich in den Köpfen festsetzen würde, bekam der Spötter von der Eule eine Beule! Im Gegenzug bekam die Eule dafür vom Lehrer eine ganz deutliche Eintragung in das Klassenbuch. Doch ich hatte erreicht, meinen normalen Vornamen als Anrede unter den Schülern zu behalten.

Den Kopfring benutzte ich selbstverständlich im Unterricht nicht weiter. Um meinen bemühten Vater nicht zu enttäuschen, lobte ich seine Konstruktion und benutzte den Kopfring samt Optik zu Hause beim Fernsehen.

Um auch die hinteren Schulbankreihen erobern zu können, war ich auf das unangenehme Fernglas angewiesen. So nahm ich seine Notwendigkeit zwangsläufig in Kauf.

In den Reihen der Hinterbänkler wurden viel interessantere Themen als an der Tafel besprochen. Mit meinem Humor und meiner Beredsamkeit fand ich im hinteren Klassenraum endlich große Anerkennung.

Das stellte sich dann auch in den Kopfnoten meines Zeugnisses dar. ›Oft vorlaut‹ oder ›Stört oft den Unterricht‹ stand dort.

Wenn ich eine Handbreit mit der Nase über dem Text war, so konnte ich alles lesen und schreiben. In der Note ›Schrift‹ hatte ich als einziger von den Jungen meiner Klasse sogar ein ›sehr gut‹. Ich konnte auch hervorragend zeichnen. Also war die Note in »Kunst« ebenfalls ein ›sehr gut‹.