Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: 5 sens éditions

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

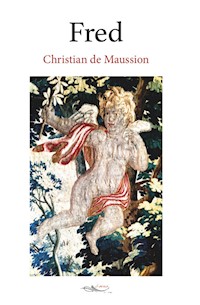

Il est embringué dans une peinture d’éternité. Il a l’âge du Christ et davantage. Il saute en fils du crucifix. Il s’emmêle dans les barbelés du ciel. Les arbres sont des cadavres debout. À l’extrémité de la mer, on sent la cruauté de l’hiver. Staël, c’est le type d’Antibes qui pousse la musique à plein tube. Sa cuiller racle l’émail de l’assiette. Il finit sa soupe. La fulgurance est une marque de fabrique, une nécessité tellurique, comme un deuil de naissance. Il s’est levé à l’heure du soleil couché. Les broussailles d’atelier sont des figures travaillées. Il enjambe la peinture. Il ne sera pas ce peintre-là. Il tire un trait. Il regarde le ciel. Il se défenestre. Le pinceau avait anticipé le saut. Neuf ans avant, au sortir de la guerre, le peintre avait figuré son geste. La toile baptisée La Vie Dure témoigne, poigne, bouleverse. On voit l’atelier endiablé, un corps d’homme filiforme jeté dans le vide, Staël dégringolé de l’échelle. « Mais ce que j’ai, c’est une formidable volonté de faire toujours plus fort, plus aigu, plus raffiné, toujours plus absolu, avec au bout l’idée du chef-d’œuvre suprême qui serait fait d’une ligne et de vide. »

À PROPOS DE L'AUTEUR

Christian de Maussion vit dans un pays ensoleillé, étoilé de jolies phrases, qui s’appelle « La langue française ». Il y séjourne à l’année depuis ses premières assiduités d’écolier. Ce douzième récit figure un exercice d’admiration, esquisse d’instinct un geste de salutation à l’endroit de Nicolas de Staël. Un jour, l’auteur, au terme de l’aventure, réunira ses textes sous un seul titre : "La plus belle fille du monde". L’auteur aime lire, écrire, ne rien faire. À ses heures, il rédige des chroniques pour Service Littéraire.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 50

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Christian de Maussion

Le type d’Antibes

À Hélène

À la mémoire de Papa

« Je joue pour le meilleur musicien du monde. Peut-être n’est-il pas là, mais je joue toujours comme s’il était là. »

Jean Sébastien Bach

« Majestueux, avec quelque chose de royal dans la lenteur. »

Pierre Lecuire, « Journal des années Staël »

La peinture de Nicolas de Staël saute aux yeux. Elle agrippe le regard sans plus le lâcher. Nicolas peint comme l’Indien scarifie son corps. Le geste est sauvage et la peinture luxueuse. Il ne peint rien d’autre que la couleur, lisse et solaire. Le couteau crisse et la couleur crie. La couleur, livrée par pans, joue avec elle-même. Elle perce jusqu’au cœur de la toile et prend feu. Ou bien la chaleur est froide, comme le vertige d’avant le saut. Nicolas griffe la toile pour se persuader qu’il voit. Ses tableaux sont des empreintes, des marques vives. Ils disent que la couleur est la pulsation du peintre.

À cette hauteur, le couteau du peintre ne croche pas tout à coup. Staël peint l’assaut du monde. À cet instant de vie, l’oubli d’elle-même, royale vertu des simples, exige ce surcroît de force, d’attention précise.

Staël recommence, esquive la toile, jette l’épée en plein ciel, réinvente la peinture. Il a peur. Il a peur comme la splendeur seule sait faire. Il veut sortir, sans coup férir. Il veut sortir par la grande porte.

D’instinct, l’homme a suivi les couleurs, monté l’escalier, vu l’amour sur les murs, sur-le-champ payé leur sourire. Il gîte là-haut depuis, la chambre à cent francs, l’atelier sous les toits. Venu du Nord, des fastes slaves, lentement il passera à peindre les années d’octroi, l’inégal sac de secondes distribuées aux hommes de jeu. Staël situe sa mise sur l’arc-en-ciel, exécute avec ferveur des sortes d’images peintes.

Rimbaud prisait les peintures idiotes. À niveau d’oiseau, dans le vieil Antibes, Staël prie la nuit, le jour de revenir. Comme l’Éthiopien, trafiquant de voyelles, il voit l’ironie, il dérobe au ciel ses vertiges. D’un bleu panique, il fixe le cri. Derrière lui, la vie passée quoique imparfaite fait effort de mémoire, témoigne des rigoureux insuccès des formes vives, journées d’hiver sans défaillance. Tout haut, Staël rêve croisades, sans chevalet, chevaleresque.

*

C’est une peinture d’exil, que rien n’apaise, pas même les cils du soleil. Des pierres, il déterre la lumière, la secrète rougissure intérieure, calée dans l’axe exact du luxe. Aux humbles gravats, il donne couleur et visage, pommette écarlate, éclat de pierreries. Mêmement, Staël et style, quasi-sosies, élancent une proie mince à couteaux blancs sur le drap.

Avec les regards, il ne compose pas, ni ne thésaurise ses trouvailles. Il dévore l’immédiat, ne gardant rien, comme le meilleur pour la fin et la faire jolie. Il avance peignant dans un jour sans couleurs.

Appelez cela une mort choisie, toutes le sont, tôt pressenties, rôdant près des hommes, dans les parages du visage. On va voir ce qu’on va voir. Fildefériste et coloriste, Staël regarde le déclin, la base froncée d’un visage, la reddition au noir du dernier paysage. Staël s’installe aux premières loges, parmi les artistes rugueux, dont l’œuvre si patiemment tissée évoque la sauvage indifférence du monde : un pan de ciel, un fragment de terre, une parcelle d’océan. À la cime d’un savoir, et malgré les apparences, il est bien mort sur l’arbre. Il a tiré l’échelle à la barbe des copieurs. Pas de malin plaisir, ni l’affreux rire de l’outre-tombe, seulement le geste de finition.

*

Il peint des lèvres d’ailes dessus la mer, derniers baisers avant l’aurore. Il peint à corps et à stries, à tu et à toiles. Il résout la couleur entre quatre murs, dont l’une plus pâle, à teint de linge, fait front. L’horizon rougissime du peintre sommeille à bout portant, au plus près de sa flèche. Avec une foi de carmélite, aussi violemment précise qu’un acte de sang, Staël bariole sa cellule de striures panique. Il est là pour comprendre, peindre, vivre s’il le faut. Il veut la joie comme d’autres la liberté. Il flanque au mur sa peinture d’incarcéré. D’un large geste, à contours de prévenance, il prend la vie par la taille, la serre et l’enterre avec lui, loin au bout du monde, derrière les fagots. Staël regarde Dieu, ses yeux bleus, restitue la couleur, l’évidence de seigneur.

Peintre du pan – fragment et panique – peintre du rai, rayon, rayure : Nicolas de Staël fait juste les gestes, peint à faire rougir un mort.

Depuis des jours, la toile respire une musique entêtante, Schönberg ou Webern, une fête sonore à tout casser, l’ultime lumière d’un Grand Concert. Quelque chose comme un feu de joie, le somptueux incendie de la musique, l’illumination sur six mètres d’étoffe.

L’étincelle est partie du violoncelle, flambe au piano, l’un et l’autre juchés sur le toit du monde, le ciel rouge pour destin. J’écris d’après blessure, les couleurs peintes d’une main de maître.

*

Jamais Nicolas de Staël n’imprime à la peinture l’électricité du cri – qui dépèce, qui violente la viande, la représente pantelante et stridente. Staël calme le bond, car il donne l’assaut plus qu’il ne profère un cri, à l’instant même où Bacon élance sa haine.

Staël se tait à la lumière, un peu comme le végétal au soleil se développe et forcit. Au-delà, les mots forment un empire de mort, noirceur d’un sens qui tue l’indivise beauté des couleurs. Staël peint sans broncher, résiste au cri, célèbre un rite coloriste, entre la chute du soir et le retour du jour, barbouille des toiles sans nom parce que, vraisemblablement, elles n’ont rien à dire.

D’abord les noirs d’outre-tombe, la couleur de terre, une peinture sienne qui commémore à sa manière les gisants du sous-sol. Suit l’arc-en-ciel des gris, avant la couleur, martelée, articulée sur tous les tons.

Dans la ronde des couleurs qui se donnent la main, Staël esquisse peut-être une résurrection, la victoire des ciels – ceignant le front du monde – sur la piétaille humiliée des corps ici-bas.