Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

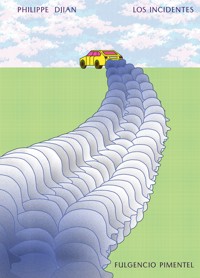

- Herausgeber: Fulgencio Pimentel

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: La principal

- Sprache: Spanisch

Tenemos a un cincuentón que imparte cursos de escritura creativa, mientras él mismo es incapaz de triunfar como escritor, por mucho que domine los "trucos del oficio". Atractivo y desenvuelto, Marc es un dechado de amabilidad, aunque también arrastra alguna que otra mala costumbre: fuma sin parar, seduce a algunas de sus jóvenes estudiantes y, de vez en cuando, se encuentra con el cadáver de una entre las manos, lo que tampoco puede considerarse un drama. Así es como Marc se relaciona con sus semejantes, ya sean sus compañeros de trabajo o su hermana (con quien mantiene una relación que podríamos calificar de "problemática"): con desapego, ironía y falsa llaneza. Philippe Djian tiene la extraña virtud de atrapar al lector incomodándolo y la más extraña aún de hablarle en un tono tan familiar como perturbador. En Los incidentes, lo banal y lo aún más banal deben darse la mano para hilvanar una historia blanca como el rencor, negra como la nieve. La correspondiente adaptación fílmica del libro, a cargo de los hermanos Larrieu, llevó por título El amor es un crimen perfecto. Por su parte, el gancho promocional utilizado en la edición francesa original de la novela la describe como un "thriller existencialista". Y, en efecto, hay amor —indefenso, agonizante— en el libro, y la existencia precede a la esencia en la vida de su protagonista. Solo cabe preguntarse si se trata de una existencia perdida, de una existencia idiota, y si el amor es un crimen tan perfecto como dicen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 266

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Créditos

Título original: Incidences

©2010Philippe Djian y Éditions Gallimard, París

All rights reserved

© 2021Regina López Muñoz por la traducción original

© 2021Rubén Lardín por el prólogo

©2018Aude Wiard por la ilustración de cubierta (@tropicaude)

© Éditions Gallimard por la foto de Francesca Mantovani

© 2021 Fulgencio Pimentel en español para todo el mundo

www.fulgenciopimentel.com

Editor: César Sánchez

Editores adjuntos: Joana Carro y Alberto Gª Marcos

Comunicación: Isabel Bellido

ISBN de la edición en papel: 978-84-17617-27-1

ISBN digital: 978-84-17617-68-4

Esta obra se benefició del apoyo de los Programas

de ayuda a la publicación del Institut français.

Contenido

Prólogo.La invención del amor

Losincidentes

Prólogo. La invención del amor

Hay una brecha, una falla, una herida. Entre Djian y el mundo se percibe una grieta que tal vez sea una metáfora. Pero esto es solo asunto suyo.

En las historias de Philippe Djian ocurre que una cosa lleva a la otra. Y no puede ser de otra manera. La célula es la frase. Una primera frase como una de tantas da lugar a un entorno y a una circunstancia. Se nos confía una ligera idea y en adelante la tarea del escritor va a ser encaminarnos, pilotar el deseo, de vez en cuando trazar una figura en el aire pero nunca pasarse con revoleras que pudieran hacernos perder estabilidad. Y entreverado en el macizo dramático, el escribir. La profesión que va por dentro.

Djian no escribe los libros que le gustaría escribir sino los que le gustaría leer, por eso aborda la confección como nosotros la lectura, sin itinerario. Pero en la escritura, como en la plaza, caben dos actitudes: ir al toro o esperar a que venga. Djian se arroja a la anécdota y la va soliviantando para que se crezca, y con intuición de ingeniero merodea el abismo, le guiña el ojo y olfatea verdades legítimas, y se aflige filosóficamente cuando en ocasiones parece que toca el cielo con las manos pero no, de ninguna manera, él también lo sabe. Y así, página a página va endemoniándose, dando la novela, vibrando el mundo.

Los incidentes no podría titularse con mayor propiedad. Su naturaleza consecutiva y un rumor de misterio desempeñándose fraguan un polar embrujado donde la pasión ya es el éxtasis. Y hay más en ella, subyace un pesar, un descontento precede al relato: el protagonista de esta novela es profesor de escritura creativa, que es lo contrario de ser escritor.

Es frecuente que en los protagonistas de Djian el destino haya sido constituido, que ya sean lo que son y no lo que querrían ser. Pero eso no será tanto una derrota como una liberación: han dejado de estar preparados para lo peor porque lo peor ya pasó, quedó atrás. Y como lo que no va en lágrimas va en suspiros, están muy dispuestos a lo que sea que esté por venir, a lo que tenga que ser, a salvar el invierno avizores de una última primavera.

Los incidentes va de un tío que tiene un agujero. Lo tiene desde niño y va arrojando allí el fardo de su desdicha. Es novela psicologista y es también negra en su familiaridad con lo amoral, en el despecho de sus mujeres rehusadas y en los anhelos que contiene, en lo que calla y en esa melancolía futura tan de su autor, cuyas preocupaciones son tan bobas como corresponde al oficio de la literatura: que solo en el alboroto intelectual, en la reordenación carnal y en el placer estético pueda hallarse algo de consuelo.

Philippe Djian, sentimental azorado pero sentimental decente (toda novela negra es sentimental, escamotear esa cualidad es uno de los distintivos del género), trata de acallar cualquier conocimiento sobre la suerte del amor procurando vivaces retratos de pareja y persiguiendo potenciales idílicos, nociones de santidad con las que contrarrestar toda esta miseria. Porque si bien intuye y teme ese día en que uno deja de vivir y pasa a existir sin más, también sabe que la literatura consiste en oponer una fuerza, y en esa tensión descubrir por qué a veces elegimos no luchar.

Queda abrirse en canal y atender qué se ofrece ahí dentro. Los problemas ya estaban de antes.

Rubén Lardín

Barcelona, octubre de 2020

Los incidentes

Si había algo de lo que aún era capaz a sus cincuenta y tres años, en una noche de invierno que la luna blanqueaba y tras haberse bebido tres botellas de un vino chileno especialmente cabezón, era de circular por la carretera que bordea el barranco, pisando a fondo.

El motor del Fiat 500 sumaba ya unos cuantos años de castigo, pero aún habría tenido fuerza para arrojarlo a lo más hondo del valle, de no conducir él con mano firme—la vista puesta en la calzada.

El aire helado se colaba por la ventanilla abierta, los neumáticos maullaban metódicamente en las curvas cerradas. Muchos imbéciles se habrían matado en esa carretera, pero él seguía desafiándola.

Ni una vez se había decidido a pasar la noche en la ciudad, independientemente de lo que hubiera hecho o ingerido—nunca nadie había podido impedirle que cogiera su coche y volviera a casa. Ni siquiera la puta carretera.

Pero esta vez había una mujer. Una mujer joven sentada en el asiento del copiloto. Una mujer aparentemente ebria, ella también. Le lanzó una mirada y se maravilló una vez más de que un viejo profesor de chaqueta como él, el dueño de un coche tan insignificante, tuviese aún la suerte de poder seducir a una alumna, de llevársela a su guarida y de disfrutarla, al menos, hasta la madrugada.

Muchos años antes había entendido que era el momento de aprovechar ciertas ventajas inherentes a la profesión—a falta de obtener recompensas más altas que ya no cabía esperar. Un buen día había asistido a un extraño fenómeno. Una de sus alumnas había comenzado a brillar—ante sus propios ojos, desde dentro, como un farolillo, con un resplandor magnífico—una chica por lo demás absolutamente incapaz de hilar dos líneas con sentido, prácticamente carente de interés, de ordinario bastante sosa. Y de pronto él se había sentido cegado y azotado por un viento ardiente, mientras ridiculizaba con visible ferocidad, delante de toda la clase, el trabajo que ella le había entregado. A la postre, aquella chica había resultado ser la primera de una larga serie. Y una de las compañeras sexuales más gratificantes que había conocido a lo largo de su vida.

Ampliar el radio de sus relaciones con estudiantes jóvenes no tenía en el fondo nada de trámite, y menos aún de mísera consolación. Había tipos que se inmolaban en medio de una multitud por mucho menos que eso.

La que lo acompañaba esa noche, cuyo nombre no recordaba, acababa de matricularse en su taller de escritura. Ni por un segundo había tratado de luchar contra la atracción que aquella joven ejercía sobre él—que ejercía escandalosamente sobre él. ¿Para qué luchar? El fin de semana se anunciaba helado, propicio a la chimenea, a la indolencia. Labios mohínos. Caderas profundas. Solo había que rezar por que la chica estuviera en condiciones llegado el momento.

No parecía estar consciente. El cinturón impedía que se desplomara hacia un lado del asiento. Tendría que hacer café cargado nada más llegar.

Las cunetas, blancas. El sotobosque, negro tinta. Circulaba por el centro de la calzada, apretando la mandíbula, a caballo sobre la línea blanca que se deformaba ante sus ojos igual que una serpiente hambrienta bajo la luna roja.

Ella tenía veintitrés años. Al alba, notó que estaba fría, sin vida.

Tras un primer instante de estupor, apartó bruscamente las sábanas. Saltó de la cama y fue a pegar la oreja a la puerta. La casa estaba en silencio. Aguzó el oído. Luego, se volvió de nuevo hacia la cama y observó el cuerpo de la chica. Al menos no había sangre. Era algo. Bajo la luz intensa que entraba en la habitación parecía intacta, sedosa y láctea.

Se vistió sin perder un segundo. Recordaba que prácticamente había tenido que llevarla en brazos desde el coche hasta la cama—igual que un saco de patatas, amenazando con vomitar allí mismo de un momento a otro. Nada más llegar al dormitorio, se había despertado. Contenta de estar allí, en casa de él—por fin en su casa. Se había arrancado la ropa, había lanzado las bragas a la otra punta de la habitación. Ni idea de lo que había ocurrido después. Solo una cosa estaba clara, lo habían hecho, de eso no había ninguna duda.

Cada joven era más extraordinaria que la anterior—esta, una belleza aunque un poco paticorta, no era la excepción. Incluso en esas condiciones, terriblemente muerta, cada vez más fría, conservaba todo su atractivo. Agachó la cabeza.

Los problemas se perfilaban nítidamente en el horizonte. Grandes problemas. Nada resucitaría a esa pobre muchacha, de todos modos. Ya no se podía hacer nada por ella.

Despuntaba el sol. Centelleaban las copas de los árboles. El suelo se veía recubierto de un espeso manto de nieve. Deshacerse del cadáver parecía lo más sensato a corto plazo. ¿Quién quiere vérselas con la policía en este país? ¿Todavía hay quien piense que basta con ser inocente para que lo dejen a uno en paz? Abrió la ventana.

Los bosques adyacentes estaban mudos y tranquilos. Unas cornejas daban vueltas en el cielo. Los busardos volaban a cámara lenta, estaban cazando. Más abajo, el lago salía de las sombras y se transformaba en espejo por el que se deslizaban ya los primeros barquitos de vapor—emplumados como flechas. Su hermana apareció en el jardín, en bata, con el primer cigarrillo del día entre los dedos. Levantó la cabeza hacia él.

—Hola, Marianne.—Saludó agitando la mano—. Bonito día, ¿no?

—Marc. Por el amor de Dios. Vaya escandalera montaste anoche.

—¿Escandalera? ¿Lo dices por el silenciador del tubo de escape?

—Había alguien contigo, Marc.

—¿Alguien? ¿Conmigo? No, lo has debido de soñar. Sería la tele.

Una placa de nieve resbaló por el tejado y fue a aterrizar con el ruido afelpado de un denso merengue. Se encogió de hombros y se apartó de la ventana. Durante un segundo, y aunque faltaran aún dos semanas para la primavera, le había parecido distinguir un leve perfume en el aire—como si las primeras flores se hubieran abierto durante la noche. Pero ahora ya no olía nada. El hielo y la nieve se habían cerrado sobre ellos.

La chica estaba más fría que un jamón, ya casi gris. Tomó una bocanada de aire y se puso a recoger las cosas de la pobre infeliz.

Después, comenzó a vestirla, dudando un momento si quedarse con las bragas de algodón blanco, cuya base desprendía un leve aroma a orina. Recolocando el sujetador que no se había quitado. Poniéndole las medias. Revivía ahora algunas escenas de la fiesta en la que habían estado antes de poner rumbo al chalé, borrachos y derrotados los dos, semiinconscientes.

Ahora el sol empezaba a lamer la otra orilla. Los bosques salían de la oscuridad formando largos incendios. La alumna estaba completamente depilada. Qué triste verla así, rígida, inútil, arrojada para siempre al otro mundo. Con la sesión que le había ofrecido.

Un amago de erección recompensó sus trabajos. Pero tenía una agenda muy apretada. Cerró las piernas de la muchacha. Acababa de oír la cafetera abajo. Al cabo de diez minutos tendría vía libre. Aprovechó para engullir un puñado de aspirinas antes de que su cráneo amenazara con estallar.

Comprobó que no se olvidaba nada, las llaves, el teléfono, las tarjetas, el dinero, la cartera, el sombrero, las gafas progresivas, etcétera, y a continuación se la echó sobre un hombro y bajó de puntillas, cargando con el lúgubre fardo.

Una suerte que todavía estuviera relativamente en forma, a su edad, porque la chica debía de pesar sesenta kilos, cuando menos, y no ponía nada de su parte—sobre todo en las escaleras, donde no podía uno permitirse tropezar en ningún escalón.

De paso por la cocina, eligió una manzana a modo de desayuno. Afuera brillaba el sol. La nieve crujía y se pulverizaba como azúcar bajo sus pisadas. Hacía bueno y frío. Apoyó a la chica contra la portezuela del coche y se afanó en liberar el Fiat de su cáscara de hielo con ayuda de un raspador con mango, cortesía de Total. Intentó concentrarse en su clase, en el retrato de John Gardner que pensaba hacerles—aunque lo acusaran de traidor a la literatura francesa y de enajenado proamericano.

¿Quiénes eran los verdaderos traidores? ¿Quién ocultaba la verdad? El primer problema fue meter en el coche a la chica. Las piernas estorbaban, había muy poco sitio. Hubo que presionar. Doblar articulaciones. En cualquier momento podría aparecer Marianne. Le preguntaría qué andaba tramando. ¿Qué habría podido contestarle? En cualquier momento podía pasar algún vecino por la carretera, algún corredor podía parar e interpelarlo.

A fuerza de insistir, de redoblar esfuerzos y buscar apoyos, algo cedió—algo cuya naturaleza se negó a analizar—y consiguió que la estudiante entrase en el Fiat. Consultó el reloj y se dijo que no podía entretenerse más. Tocó la bocina dos veces antes de ponerse en marcha—una de tantas lamentables costumbres que Marianne y él habían adoptado con el tiempo, que les contrariaban a los dos y que sin embargo perduraban, aunque hacía siglos que su hermana ya no se asomaba a la ventana y que él no la buscaba en el retrovisor.

Llevaba días preguntándose si no habría perdido una parte del silenciador, o la pieza completa. Desde luego, el Fiat 500 nunca había demostrado ser ningún dechado de discreción—había renunciado a la idea de poder comprarse un Audi algún día, a poder ser el A8, contra viento y marea— pero ahora se diría que lo que conducía era un tractor, una moto a escape libre, un avión a reacción. Había que hacer algo. Había que poner remedio a aquello. En la ciudad, de un tiempo a esta parte, la gente levantaba la cabeza a su paso. No tardaría en llegar el día en que lo pararían y quizá le apuntarían con un arma, y lo esposarían, y lo llevarían a comisaría con la pistola en la sien—cuarenta y ocho horas antes, a un profesor del departamento de Inglés lo habían inmovilizado en el suelo y maltratado en plena calle por unos puntos que le faltaban en el carné. Hoy en día ya ni los de Human Rights Watch protestaban por tan poco, nadie prestaba atención a esas cosas. En cualquier caso, tarde o temprano, Marianne se encargaría de informarle de que estaba harta. Podía contar con ello. Su hermana no iba a tolerar mucho más tiempo sus correrías nocturnas—a menos que se hiciera con una bicicleta y le engrasara la cadena con regularidad.

A medio camino se detuvo. Aparcó en el arcén, detrás de un bosquecillo cubierto de nieve. El aire era intenso, cada exhalación producía un chorro de vapor blanco que formaba remolinos a la luz del sol. Tomó la precaución de remangarse los bajos del pantalón. Ya tenía las mejillas coloradas. No podía decirse lo mismo de las de su pasajera. Antes de encargarse de ella, consultó sus mensajes. Quiso comprobar que una parte del mundo no había sido arrasada ni infestada por un virus durante la noche, pero los periódicos no anunciaban nada de eso. En el menú, buen tiempo, frío y seco. El salvajismo habitual, aquí y allá.

Hizo un breve asentimiento con la cabeza y se preparó mentalmente para la subida. El sendero era empinado, escarpado, casi impracticable, acrobático en ciertos puntos. Llegaría a lo más alto totalmente empapado, sin aliento, bañado en sudor helado, y reaparecería ante sus alumnos un poco más chafado y desaliñado de lo que le habría gustado—pero los acontecimientos mandaban, había que plegarse a sus órdenes.

La alumna había pasado al gris azulado, aunque el día no fuera especialmente frío. Qué desgracia, se dijo, inclinándose sobre ella y agarrándola por los sobacos, con el corazón encogido. Qué tragedia, si te paras a pensarlo, morir tan joven. Qué absurdo todo. Qué indignante. Y qué jugarreta para él también. Qué increíble jugarreta que esa pobre criatura hubiese palmado bajo su techo, en su cama. ¿Por qué no le habían puesto un puñal en la mano, ya puestos? Qué ordinariez todo. Emitió un gruñido y se la echó sobre los hombros.

Marianne y él habían descubierto la gruta por casualidad, siendo niños, cierta vez que él había estado a punto de precipitarse dentro. Ese día se había quedado suspendido en el vacío, sobre el profundo agujero que se abría en una escarpadura musgosa, al abrigo de las miradas, hasta que su hermana consiguió agarrarlo e izarlo con todas sus fuerzas. Luego habían recuperado el aliento y se habían acercado temblando a la brecha, cuyas fauces se abrían a ras de suelo, y descubrieron así que la sima podría engullir fácilmente un caballo o un buey.

Enseguida, un hilito de sudor gélido emprendió el descenso entre sus omoplatos. Definitivamente, fumaba demasiado. Tendría que afrontar ese problema con seriedad, no cabía duda. Le ardían los pulmones. Le ardían los gemelos. Unos años más sometiéndose a ese régimen y sería su lengua la que colgaría, sus rodillas las que rozarían el suelo.

Sin embargo, lo primero que hizo al llegar, tras despeñar el cuerpo de la joven—y aguzar inútilmente el oído—, fue encenderse un cigarro. Sus Winston eran sus mejores aliados en la vida. Con aquel aire fresco, perfumado de nieve herbosa, casi se alcanzaba la felicidad, él podía atestiguarlo. Examinó la punta rojiza con una media sonrisa. Ahora, el silencio era tan profundo a su alrededor que oía el ligero chisporroteo del tabaco al consumirse. En invierno, el silencio de los bosques que cubrían los montes circundantes era vibrante, casi inconcebible.

Se había calzado sus botas buenas de senderismo, unas Galibier, pero igualmente tenía los calcetines empapados. Como los bajos del pantalón, que del beis claro habían pasado al marrón oscuro. También se había ensuciado bastante al resbalar dos veces con una placa de hielo o al abrirse paso con dificultad entre los bloques de piedra y las ramas bajas, entorpecido por la carga. Pero ya no había tiempo para volver a casa a cambiarse. Qué idiota había sido. Tendría que haber tenido en cuenta que no estaría en condiciones de subir hasta ahí arriba con la chica a la espalda y bajar inmaculado y fresco como una azucena. Sin pretenderlo, se vio otra vez en pantalón corto, recién entrado en la adolescencia, cubierto de polvo y tierra seca. Marianne y él. Directos a la bañera. Bajo el chorro de agua, dirigido sin contemplaciones por aquella mujer horrible.

•

Barbara. Recordó su nombre dos días más tarde, cuando las aguas empezaron a fluir. Barbara, un nombre de pila indiscutiblemente estúpido que él había olvidado enseguida porque no le hacía justicia a esa chica que, en poco tiempo, había manifestado bastante buena disposición en clase y que además no escribía mal del todo. Enseguida se había fijado en ella. Rubia, tímida, con aire de buenecita—de esa clase, pero con un corazón que ardía como un puñado de brasas. Se levantó y echó una ojeada por la ventana de su despacho. Conservaba un recuerdo conmovedor de Barbara. Raros eran los alumnos de los que podía sacarse provecho, que encarnaran una promesa. Durante todos estos años, él había visto pasar muchísimos estudiantes, pero se podían contar con los dedos de una mano los que eran capaces de crear un trabajo consistente. Se necesitaba un mínimo de gracia. O la tenías, o no la tenías. Él, por ejemplo, no la tenía. Había estado a punto de tocar tierra firme, a un pelo de sondear la otra orilla. Pero si de entrada no se poseía un mínimo de gracia, de nada servía insistir—el primer discurso que pronunciaba a primeros de curso alertaba sobre el exceso de optimismo y confianza en uno mismo, a la luz del número de elegidos que llegaban a la meta. Hasta las plazas de secundario eran caras. Hasta los guionistas buenos eran raros. En quince años, solo se había cruzado con dos o tres elegidos, dos o tres que lo eran y que habían iluminado sus clases. Gotas diminutas en el océano, asombrosas por su rareza. Supone toda una cura de humildad, dedicarse a enseñar a escribir y toparse de pronto con un tesoro.

Siguió con la mirada al oficial de policía que acababa de entregarle su tarjeta y cruzaba ya el aparcamiento reservado a profesores titulares y minusválidos. La tentación había sido muy fuerte. Por un instante, lo había rozado el impulso de decirle la verdad, de declarar que se habían marchado juntos de la fiesta y habían terminado la noche en su cama. Pero había recuperado el buen juicio a tiempo. La estricta verdad no habría beneficiado a nadie.

Los árboles empezaban a echar brotes. El policía ejecutó una media vuelta sombría y sonora en el aparcamiento y atravesó el campus a ochenta por hora. No porque le hubiese irritado la entrevista—al contrario, habían simpatizado—sino porque la radio acababa de revelarle que un vehículo ariete se había empotrado contra el escaparate de una joyería, a dos pasos del centro. Millones de euros esfumándose en el aire.

Qué oficio fascinante… La proximidad de la primavera lo pintaba aún más agradable a sus ojos—conducir con el codo apoyado en la portezuela, parar a tomar una copa sin rendir cuentas a nadie, espiar las rutinas de mujeres hermosas, comer por cuenta de la casa, llevar un arma. Etc. Así se lo había explicado el agente. Un oficio consagrado a la aventura, al aire libre.

En cualquier caso, nadie los había visto salir juntos aquella noche, a la tal Barbara y a él. Se trataba de una precaución elemental que él tomaba cada vez que se embarcaba en esta clase de relaciones. Acostarse con una alumna estaba todavía muy mal visto, y no era raro que uno se jugase la plaza tras pasar por un consejo disciplinario—él solía cortar por lo sano antes de que surgieran complicaciones, antes de que alguien los sorprendiera abrazados, antes de relajar la prudencia. Tenía un método, y ninguna gana de poner en peligro el delicado equilibrio de su puesto de trabajo. Menos aún por lo que él mismo consideraba meras distracciones. Ocupaciones periféricas.

El cielo resplandecía. Ordenó sus cosas. Se armó con un paquete de exámenes bajo el brazo y se dirigió a la salida a la vez que el sol alcanzaba su cénit. Engulló un sándwich en la cafetería—era poco probable que Marianne hubiese preparado algo de comer. En un primer momento, la muerte de Barbara le quitó radicalmente el apetito, pero esa mañana se sentía mejor. El dominio del que había hecho gala ante aquel oficial de policía, su aplomo, la impecable actuación que había ofrecido se merecían una recompensa. Aunque, para ser sinceros, la prueba no se había revelado complicada, pues había tenido lugar en su territorio, detrás de su mesa de profesor universitario. El policía se había sentido en una posición de inferioridad. Había rachas en que Marianne se alimentaba exclusivamente de yogur natural—0% materia grasa—como en ese momento, y por motivos que él no sabría explicarse—ella tampoco, por lo demás, pero eso era lo de menos.

Se dirigió a la máquina de café provisto de varias monedas y encendió un cigarrillo. No sería su primera multa por fumar en lugares públicos, pero… no podía evitarlo. Lo habían envenenado. Le habían administrado la droga más potente, la que generaba la dependencia más profunda. Esos hombres que recibían condenas, esos fabricantes de cigarrillos, esos agentes del mal, esos hijos de puta, eran unos químicos extraordinarios, unos auténticos genios.

De espaldas a la sala, vio volar unas gaviotas por encima del lago. La máquina molía su café, mientras surgía ya el vasito de plástico en el hueco correspondiente, seguido del palito de madera que hacía las veces de cucharilla, cuando una mano rozó su hombro.

Raro sería que lograra fumarse un cigarrillo entero sin que una cría de veinte años con la cara desencajada llegara para recordarle que no tenía ningún interés en desarrollar un cáncer de garganta por su culpa. Suspiró y se volvió esgrimiendo ya una media sonrisa—sabiendo que no daba buen ejemplo, pero empapado en nicotina de la cabeza a los pies. Se encontró frente a una mujer bastante guapa de unos cincuenta años. Era raro, pero muy agradable, toparse con esa clase de fenómeno en el campus—la sobredosis de caras planas acababa desencadenándose tarde o temprano.

—Soy la madre de Barbara.

—Oh. Lo siento—contestó, y le tendió la mano con rapidez—. Encantado.

Muchas eran las alumnas que no se resistían al deseo de confiarse a su mami—aunque él les hubiera rogado encarecidamente que se mordieran la lengua. Guardar un secreto, para la mayoría, parecía suponer un esfuerzo superior a sus escasas energías. Los problemas que él había vaticinado no llegaban, en cualquier caso. Se puso en guardia inmediatamente—un día, una madre le había lanzado a la cara el contenido de su copa mientras él comía tranquilamente cerca del embarcadero.

Ella le tocó el brazo. Seguidamente dijo: «Me hace el favor. ¿Podemos sentarnos? Quisiera hablar con usted». La miró un segundo. No había mucha gente por allí, pero aquella mujer lo guiaba directamente hacia la mesa más alejada. Hacía calor detrás de las cristaleras a pesar del viento helado del exterior. «No quisiera molestarlo», siguió.

—En absoluto, no me molesta lo más mínimo. ¿Qué desea tomar?

Pidió dos cafés. «Usted es su profesor, Barbara me ha hablado de usted».

Intentó descifrar la mirada de aquella mujer. ¿Qué quería? ¿Qué sabía? Intentó sondear sus pensamientos, sin conseguirlo. De paso, reparó en que su barbilla describía un bonito óvalo. Resultaba asombroso el modo en que las mujeres conseguían mantenerse en forma hoy en día. Bastaba con ver a alguien como Sharon Stone.

—Hábleme de ella. De mi hija, Barbara.

—¿Que le hable de ella?

—Hábleme de ella. Por favor.

Más tarde, mientras volvía a su casa conduciendo con precaución—sonriendo a los radares, dejándose adelantar por dos gallardos moteros de la policía de tráfico, dirigiéndoles incluso un leve saludo con la cabeza—repasó la conversación que había mantenido con la madre de Barbara. La pobre estaba angustiada. Temía que hubiera ocurrido una desgracia. Había intentado tranquilizarla. Pero sin insistir demasiado. Sin infundirle esperanzas. Por desgracia, siempre había que prepararse para lo peor, le había dejado caer mientras le agarraba la muñeca—que era muy fina, muy blanca. «Estoy encantado con ella», se había apresurado a añadir. «Me alegra tener oportunidad de decírselo… Muy contento… Espero mucho de su hija».

¿Qué otra cosa podría haber dicho? Se detuvo a medio camino, aparcó detrás del talud todavía congelado e inspeccionó los alrededores, antes de emprender el mismo camino que había recorrido dos días antes con el cadáver de Barbara atravesado sobre los hombros. Un escalofrío recorrió su espalda al revivir esa imagen. Pero cuando la fatalidad cae sobre ti, se dijo, ¿sirve de algo resistirse cuando la fatalidad cae sobre ti?

Hacía algo menos de frío que la otra vez. Daba la sensación de que la primavera llegaba a galope tendido. Aún se divisaban algunas quitanieves aquí y allá.

—Que le hable de ella. Usted la conocerá sin duda mejor que yo.—Rio. Y añadió, con otra leve risita—: De eso no me cabe ninguna duda.

Es lo que pensaría cualquiera. Que una madre conocería mejor a su hija que cualquier profesor. Los cafés resplandecían y humeaban en las tazas como platillos volantes prehistóricos.

—Pues no. Precisamente… Precisamente. No la conozco.

—Bueno. ¿Quién puede presumir de conocerlas?

—Verá usted, conozco a Barbara desde hace solo unos meses.

Vaciló un momento.

—Entonces la cosa pinta distinta—dijo sonriendo.

Su intención había sido emplear un leve tono de broma para responder a la desconcertante afirmación de aquella Myriam Nosecuántos que se había presentado ante él tan visiblemente apurada. Al instante comprendió que no había querido decirle nada más que lo que había escuchado.

—Son cosas que pasan—se había defendido ella—, no me mire de esa forma.

Esta vez viajaba ligero, pero llegó a la cumbre de la elevación igualmente sin aliento. Era el precio de la tranquilidad, la seguridad de que el lugar no atraía a las masas. Decidió sentarse un momento y fumarse un cigarrillo que le supo a gloria, mezclado con el aire fresco y sobre aquel decorado de abetos perlados de hielo. Se sentía sereno y relajado. El día había sido de lo más completo. Podía presumir de haber disipado las sospechas que hubieran podido recaer sobre él. Ahora sus últimos temores habían desaparecido. Nadie los había visto juntos. Nadie conocía el carácter de su relación, ni siquiera la madre—al parecer, Barbara había sabido morderse la lengua. Podía respirar. Abandonarse al placer del fantástico tabaco rubio.

El corazón le latía con fuerza. Se encontraba a unos metros de la siniestra grieta musgosa—una falla de oscuridad gélida y callada. Y bueno, uf, qué alivio. Se felicitaba. Se daba palmaditas en la espalda por haberse sometido a una disciplina estricta, por haber tomado siempre las precauciones elementales con las estudiantes. Podía respirar. El sistema de defensa funcionaba. El principio de seguridad había dado sus frutos.

Era necesario tenderse bocabajo para aproximarse al borde y echar un vistazo hacia el interior, hacia ese pozo de negrura ignota. Solo de recordar la caída que estuvo a punto de sufrir una vez, se le ponía la carne de gallina. Su hermana y él se habían topado un día con el cadáver de un corzo, detenido en plena huida por un estrecho promontorio donde seguramente se habría partido el espinazo. Al verano siguiente no quedaba nada, ni los huesos siquiera.

El cuerpo de Barbara correría la misma suerte, aunque aún se distinguía perfectamente más abajo, entre las sombras, detenido en su caída por un estrecho saliente de roca húmeda con forma de picaporte.

Se quedó tumbado un momento, con la cabeza sobre el vacío, preguntándose qué actitud adoptar. Sin duda, las probabilidades de que el ojo de un cazador, un senderista o quien fuera se posara en los restos mortales de la alumna eran muy escasas. Pero no inexistentes. Varios cuervos volaban en círculos en el cielo azul. Se fijó en ellos por un instante, antes de reconsiderar el problema que plantearía el posible hallazgo del cuerpo. Quizá un borrachín despistado, o un abominable recolector de setas.

Había un modo de llegar. Había un modo de bajar al interior de la grieta si uno miraba bien dónde pisaba—si no recordaba mal— y llegar así hasta el cuerpo de Barbara. Bastaba con ser prudente, con comprobar los puntos de apoyo, con dedicarle tiempo y cuidado al descenso. Ídem para volver a subir. Pero el esfuerzo valía la pena.

Había que hacer las cosas bien. Su instinto lo había llevado a deshacerse del cuerpo, y deshacerse del cuerpo significaba hacerlo desaparecer—sustraerlo a las miradas, por muy improbables que fuesen en este caso. Sin embargo, como acababa de comprobar, y como se había temido, el trabajo había quedado a medias. Plegó las patillas de las gafas y las guardó en su funda. Esto es lo que pasa, pensó, cuando se hacen las cosas a toda mecha. Aquella mañana había ido muy justo de tiempo y se había deshecho de la chica rápidamente, largándose de allí sin mirar atrás para correr a dar su clase sobre John Gardner y la literatura moral, pero no había que buscar excusas. Había demostrado muy poca habilidad, sin más. Y a menudo uno pagaba el precio de sus torpezas.

La pared era lisa y resbaladiza pero, afortunadamente, llevaba un calzado apropiado. Sabía más o menos cómo proceder—había prestado servicio en los cazadores alpinos. Varios pedruscos se desmoronaron bajo sus pies y cayeron al vacío. Para no arriesgarse, trató de pegarse al máximo a la pared y comenzó a bajar con la máxima prudencia. El miedo aparece con la edad, se decía a sí mismo mientras avanzaba, el miedo aparece con la conciencia de la muerte.