19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Media Maria Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

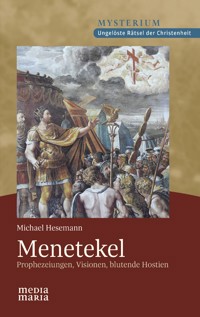

In diesem Band widmet sich Bestsellerautor Michael Hesemann kirchlich anerkannten Wundern, die als Zeichen des Himmels gelten. Dabei geht es um die erst 2002 in einem Vatikan-Archiv entdeckten "Geheimnisse von La Salette", die erschreckend genau Ereignisse der Zukunft voraussagten, die unheimliche Päpste-Prophezeiung des Malachias und das berühmte "Dritte Geheimnis von Fatima". Aber auch um Marienerscheinungen, die von Tausenden Zeugen gesehen und sogar fotografiert werden konnten, das spektakuläre "Sonnenwunder von Fatima", das sich 1950 wiederholte, und das "Wetterwunder", als Papst Benedikt XVI. Auschwitz besuchte. Marienbildern und Ikonen, die vor Zeugen zu "weinen" beginnen, ist ein weiteres Kapitel gewidmet. Schließlich berichtet der Autor von den "Eucharistischen Wundern", blutenden und levitierenden Hostien, die bis in unsere Zeit den Gläubigen Kunde geben von der mystischen Kraft des Altarsakramentes und der Wahrheit des christlichen Glaubens, dass sich Wein und Brot tatsächlich in den Leib und das Blut verwandeln. In fünf Fällen stellten Wissenschaftler fest, dass die konsekrierte Hostie zu einem menschlichen Herzmuskel wurde! Dabei berichtet Hesemann von persönlichen Recherchen und zitiert wissenschaftliche Untersuchungen, lässt aber auch kritische Stimmen zu Wort kommen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 404

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Michael Hesemann

Menetekel

Prophezeiungen, Visionen und blutende Hostien

MYSTERIUM –

2 Ungelöste Rätsel der Christenheit

Michael Hesemann

Menetekel:

Prophezeiungen, Visionen und blutende Hostien

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Umschlagbild: Die Kreuzesvision des Konstantin, Fresko von Raffael (ab 1508) in der Sala di Costantino des Apostolischen Palastes im Vatikan

Grafik Umschlag und Innenteil: Karin Cordes, Dipl.-Designerin, Paderborn

eISBN 978-3-94793-190-3

© 2017 by Bonifatius GmbH Druck · Buch · Verlag Paderborn

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in elektronische Systeme.

Gesamtherstellung:Bonifatius GmbH Druck · Buch · Verlag Paderborn

Inhalt

Einleitung

VII Visionen, die Geschichte schrieben

VIII Weinende Ikonen, blutende Statuen

IX Dornenwunder

X Eucharistische Wunder

Anmerkungen

Quellen

Bildquellen

„Dass Gott wahrhaftig ist, das hatte ich von der Theologie,

von der Kirche gelernt. Dass er wahrhaftig und treu sei.

Aber etwas Wichtiges war zu kurz gekommen:

dass Gott nämlich wirklich ist, wirklich kommt und wirklich

werden kann … Dem Gott, der Wunder tun kann,

war ich erst spät begegnet. Heilungen und Wunder sind eigentlich

etwas ganz Einfaches. Aber zwischen dem Wunder und mir

steht immer ein Mysterium. Das Anderssein Gottes.“

Otto Michel (1903-1993)

Einleitung

Seit den Marienerscheinungen des Jahres 1917, die jeweils am 13. eines Monats zwischen Mai und Oktober stattfinden sollten, ist für viele gläubige Katholiken die Zahl „13“ nicht etwa, wie für abergläubische Zeitgenossen, eine Unglückszahl, sondern eher ein marianischer Code.

So stand auch für mich fest, dass ich den Jahreswechsel 2012-2013 in Portugal verbringen wollte, um den letzten Tag des alten Jahres mit einem Gebet im Heiligtum von Fatima zu beginnen. Ich besuchte an diesem 30. Dezember 2012 die Vorabendmesse in der neuen Dreifaltigkeitskirche, der drittgrößten katholischen Kirche der Welt, empfing den Segen des Zelebranten und trat wieder hinaus auf die Esplanade, die noch größer ist als der Petersplatz in Rom. Im Westen begrenzt sie das hypermoderne, kreisrunde Gotteshaus, nach Osten hin die sehr viel grazilere Rosenkranzbasilika mit ihren halbkreisförmigen Kolonaden. Am Nordrand, etwa auf halber Strecke zwischen den beiden Kirchen, liegt die Capelinha, das Ur-Heiligtum von Fatima, das unmittelbar nach den Erscheinungen auf ausdrücklichen Wunsch der Gottesmutter gebaut worden war. Gleich daneben wächst ein Ableger der Steineiche, über der die „Frau, heller als die Sonne“ schwebte, als sie das erste Mal zu den Kindern sprach.

Es war kurz nach 17.00 Uhr, als endlich, zum Abschluss dieses bewölkten, grauen Tages, doch noch die Sonne durchzukommen schien, die jetzt den Pilgerplatz in ihr warmes Licht tauchte. Ich nahm die Gelegenheit wahr, ein paar Fotos zu schießen und bat meine Begleiterin Yuliya, auch ein Bild von mir zu machen, als Autorenfoto für künftige Publikationen. Dabei schaute ich, um die berühmte Silhouette der Rosenkranzbasilika im Hintergrund zu haben und der Lichtverhältnisse wegen nach Westen, in Richtung der Abendsonne, als mir der Atem stockte. Schräg über der Dreifaltigkeitskirche, so schien es, hatte sich in den Wolken so etwas wie ein rechteckiges Fenster gebildet, durch das die allmählich untergehende Sonne strahlte. Doch davor, zwischen den Wolken, war klar und deutlich ein Gebilde auszumachen, das, aus Wolken geformt, dem Profil einer Frau glich, die lange Haare oder einen Schleier zu tragen schien. Ich traute meinen Augen nicht, griff nach meiner Lumix-Taschenkamera und schoss eine Reihe von Fotos. Yuliya, die das seltsame Himmelsbild jetzt ebenfalls sah, nahm es mit ihrer Nikon-Spiegelreflexkamera auf, während es langsam seine Form zu verändern schien. Glich es gegen 17.08 Uhr noch der Seitenansicht einer Marienstatue, wurde es um 17.09 Uhr zum gebeugten Profil eines bärtigen Mannes, der Locken oder eine Dornenkrone zu tragen schien. Spontan musste ich an das Filmplakat von Mel Gibsons „The Passion of Christ“ denken, sogar die Farben stimmten überein. Erst allmählich schien sich auch diese Gestalt aufzulösen.

Himmelszeichen? Geheimnisvolle Wolkenbilder über dem portugiesischen Marienheiligtum von Fatima am 30. Dezember 2012

Natürlich waren Yuliya und ich nicht allein auf dem riesigen Platz. Überall waren kleinere Gruppen von Pilgern zu sehen, die gebannt zum Himmel starrten. Andere kamen gerade aus der Basilika und bekamen nichts mit, wieder andere schlenderten gemächlich daher, ohne den Blick nach Westen zu richten. Mindestens zwei weitere Personen schossen Bilder, wie mir ein paar Tage später der portugiesische Historiker und Fatima-Experte Carlos Evaristo mitteilte. Er hatte sich dadurch einen Namen gemacht, dass er Schwester Lucia, der letzten Überlebenden der drei Seherkinder, bis zu ihrem Tod 2005 als Dolmetscher diente.

Lange noch blieb ich an diesem Tag in Fatima, um in Gebet und Kontemplation zu ergründen, was dieses Himmelszeichen zu bedeuten hatte. Ich konnte nicht ahnen, dass 2013 zum Schicksalsjahr für die Kirche und die Welt werden würde. Für die Kirche, weil Papst Benedikt XVI. am Jahrestag der ersten Marienerscheinung von Lourdes, dem 11. Februar, seinen Rücktritt ankündigte. Am Fatima-Tag, dem 13. März, wurde Papst Franziskus gewählt, der sein Pontifikat gleich im Mai der Gottesmutter von Fatima weihte. Vielleicht ist es ihm zu verdanken, dass 2013 nicht ein verheerender neuer Nahostkrieg ausbrach, der unweigerlich zu einer Konfrontation der beiden Großmächte USA und Russland geführt hätte. Als aus Ghouta, einem Vorort von Damaskus, am 21. August 2013 ein Giftgaseinsatz gemeldet wurde, sah US-Präsident Barack Hussein Obama den syrischen Präsidenten Assad als Schuldigen und eine „rote Linie“ überschritten. Doch Assad beteuerte seine Unschuld und sein russischer Verbündeter glaubte ihm. Der Papst erkannte den Ernst der Lage und rief für Samstag, den 7. September – den Vorabend des Festes Mariä Geburt – zu einem Tag des Fastens und des Gebetes für den Frieden in Syrien auf. In einer vierstündigen Gebetsvigil auf dem Petersplatz, der längsten päpstlichen Zeremonie seit Jahrzehnten, wurde auch der Rosenkranz rezitiert. Das uralte Gnadenbild der „Salus Populi Romani“, der Gottesmutter als „Heil des römischen Volkes“, war eigens, wie nur in Zeiten höchster Not, aus der Basilika S. Maria Maggiore in den Vatikan gebracht und vor dem Papstaltar aufgestellt worden. Gleichzeitig waren Millionen von Christen dem Aufruf des Papstes gefolgt, über Funk, Fernsehen und Internet an der Gebetswache teilzunehmen. Von Washington über Bagdad und Manila bis nach Sydney hatten Bischöfe zu Gebet und Fasten für den Frieden aufgerufen. In Syrien selbst hatten Muslime, Christen und Juden schon am Mittag in der Omajjaden-Moschee von Damaskus gemeinsam für den Frieden gebetet. So wurde dieser „wundervolle römische Abend“, wie die Vatikanzeitung „Osservatore Romano“ schwärmte, zum eigentlichen Höhepunkt des Bergoglio-Pontifikats.

Denn gleich als das Wochenende vorüber war, schien es, als habe der Himmel die Gebete der Gläubigen erhört. Hatten noch am 5. September mehrere arabische Staaten nach Aussage von US-Außenminister Kerry angeboten, eine amerikanische Invasion in Syrien zu finanzieren, versagten die US-Kongressabgeordneten in der darauffolgenden Woche Obama die Unterstützung für seine Kriegspläne. Stattdessen erklärte Kerry am 9. September, Syrien könne einen US-Militärschlag abwenden, wenn es unter internationaler Kontrolle seine Chemiewaffen vernichten würde. Eben das hatte am Tag zuvor der russische Außenminister Lawrow angeboten. So stimmte Syrien am nächsten Tag dem Plan der Abschaffung seiner Chemiewaffen zu, kurz darauf trat das Land der internationalen Chemiewaffenkonvention bei. Nur drei Monate später enthüllte der US-Journalist und Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh, dass die Assad-Regierung tatsächlich unschuldig war. Vielmehr hatte der türkische Geheimdienst den Terroristen der islamistischen al-Nusra-Front das Giftgas Sarin geliefert, um einen „false flag“-Angriff durchzuführen – also einen Vorfall zu inszenieren, der Assad vor den Augen der Weltöffentlichkeit diskreditieren und einen Angriff auf Syrien rechtfertigen würde. Im Oktober 2015 präsentierten zwei türkische Oppositionspolitiker, Eren Erdem und Ali Seker von der sozialdemokratischen CHP, auf einer Pressekonferenz Beweise, dass der türkische Geheimdienst MKE tatsächlich die Rebellen mit Saringas-Komponenten beliefert hatte. Sie wurden daraufhin von Staatspräsident Erdogan wegen „Hochverrats“ angeklagt. Doch sein Ziel, seinen Erzfeind Assad durch die Amerikaner ausschalten zu lassen, hatte der türkische Diktator haushoch verfehlt. Er hatte die Rechnung ohne den Papst, ohne die Macht von Millionen Gebeten gemacht. Die Machtergreifung der Islamisten und die dadurch drohende Zerstörung der syrischen Christenheit, ja vielleicht sogar ein Dritter Weltkrieg war noch einmal verhindert worden.

Hatte das Himmelszeichen von Fatima, das auch ich sehen durfte, etwas mit diesen Ereignissen des darauffolgenden Jahres zu tun gehabt? War es vielleicht ein Menetekel, ein „Fingerzeig Gottes“, wie es sie schon immer und zu allen Zeiten gegeben hat? Oder doch einfach nur eine Laune der Natur, ein Zufall? Ich weiß es nicht.

Der Begriff „Menetekel“ jedenfalls stammt aus dem biblischen Buch des Propheten Daniel. Prinzregent Belschazzar, Sohn von König Nabonid und Enkel des Statthalters Nabubalatsuiqbi, den die Bibel mit dem König Nabukadnezzar verwechselt, hielt 543 v. Chr. in Babylon ein Festmahl mit tausend Gästen. Vom Alkohol berauscht befahl er, die Trinkgefäße aus dem Tempel in Jerusalem zu bringen, die der echte Nabukadnezzar 54 Jahre zuvor erbeutet hatte. So als gäbe es keinen wahren Gott, trank er mit seinen Großen, seinen Frauen und Nebenfrauen aus den heiligen Gefäßen und pries seine Götzen. Doch die ausgelassene, ja geradezu orgiastische Stimmung wurde jäh unterbrochen. „Ein Finger einer Menschenhand“ erschien, berichtet uns das Buch Daniel, „und schrieb etwas auf die Kalktünche der Wand des Königspalastes, gerade gegenüber dem Leuchter.“ Belschazzar sah „den Rücken der schreibenden Hand“ und erstarrte. „Seine Ahnungen erschreckten ihn sehr, seine Glieder waren wie gelähmt und ihm schlotterten die Knie.“ Dann versuchte er, die Schrift zu entziffern, doch er scheiterte. Auch seine „Zauberer, Chaldäer und Astrologen“, ja selbst die größten „Weisen von Babel“ kapitulierten.

Erst der Prophet Daniel, von dem die Königin schon viel Gutes gehört hatte, war in der Lage, sie zu deuten. Gott habe sich über den Prinzregenten empört, weil sich dieser „gegen den Herrn des Himmels erhoben“ und die falschen Götter, jene aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein, verehrt habe. Daher

„wurde von ihm jene Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Die Schrift, die hier steht, lautet so:

Mene mene tekel u-parsin.

Und dies ist die Bedeutung der Worte:

Mene: Gezählt hat Gott dein Königtum und macht ihm ein Ende.

Tekel: Gewogen wurdest du auf der Waage und zu leicht befunden.

Peres: Geteilt wird dein Reich und den Medern und Persern übergeben.“

(Dan 5, 24-28)

Noch in derselben Nacht, so heißt es im Buch Daniel, wurde der Prinzregent Beschazzar, „der König der Chaldäer“, getötet.

Seitdem steht das Wort „Menetekel“ für jede himmlische Warnung vor drohendem Unheil. Erst der Christ weiß, dass eine solche vor allem ein Aufruf zur Umkehr, zu einer notwendigen Kurskorrektur, zur Revision jeder Gottvergessenheit ist. Immer wieder in der 2000jährigen Kirchengeschichte mahnten uns übernatürliche Ereignisse – ob nun Massenvisionen, Himmelszeichen, Marienerscheinungen oder andere Wunder: von weinenden Statuen und Ikonen bis zu blutenden Hostien, die uns der Realpräsenz Christi im Altarsakrament versichern. Um solche Mirakel geht es in diesem Band.

Die Kirche kennt drei Kategorien für angebliche Wunder und Erscheinungen:

1. „Constat de non supernaturalitate“: es hat erwiesenermaßen kein übernatürliches Ereignis stattgefunden, sondern eine bewußte oder unbewußte Täuschung;

2. „Constat de supernaturalitate“: die Übernatürlichkeit gilt als bewiesen;

3. „Non constat de supernaturalitate“: es gibt (noch) keinen Beweis für (oder gegen) einen übernatürlichen Ursprung, der Fall muss weiter untersucht werden.

Ein objektiver Untersucher muss jede dieser drei Möglichkeiten in Betracht ziehen und sorgfältig überprüfen.

Bei der Diskussion, wie Wunder von Gott gewirkt werden, gibt es zwei Theorien. Nach der Erstursachentheorie (causa prima), so schreibt der Richter, Vollblutjurist und Wunder-Experte Harald Grochtmann, setzt Gott zeitweise für ein bestimmtes Wunder die Naturgesetze außer Kraft. Nach der Zweitursachentheorie dagegen benutzt Gott die von ihm geschaffenen Naturgesetze, „wenn auch auf erstaunliche Weise“. Vielleicht sind aber auch beide Theorien zutreffend und Gott lässt sich nicht festlegen; er kann durchaus die Naturgesetze außer Kraft setzen, aber er bedient sich auch seiner Schöpfung, um den Menschen einen Anstoß zu geben.

Als Historiker bin ich Beobachtender, bin ich Chronist und nicht Richter. Der Historiker hat, so Grochtmann in seiner wichtigen Studie „Wunder: kirchlich überprüft, nie widerlegt“, „nicht die Tatsachen zurechtzurücken, sondern aufgrund der Tatsachen seine Vorurteile zu korrigieren“. Das gilt gerade auch und ganz besonders für das Übernatürliche. „Manche Wunderberichte“, so urteilt Grochtmann, „sind so glaubwürdig bezeugt, dass ihre Ablehnung die Zuverlässigkeit jedes menschlichen Zeugnisses in Frage stellen und damit an den Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens rütteln würde.“ Wie könnte unsere Rechtsprechung ohne Zeugenaussagen existieren? Auch der Historiker ist auf Zeugenaussagen der Chronisten angewiesen, die sich in der Bestätigung mit zeitgenössischen Dokumenten und anderen Belegen zu Fakten verdichten. Man kann mir vorwerfen, Geschichte einseitig aus christlicher Perspektive zu betrachten. Doch ich antworte darauf, dass nur das christliche Weltbild in der Lage ist, Geschichte in ihrem Gesamtkontext zu verstehen. Der Materialismus dagegen zwängt sie in ein Prokrustes-Bett und beraubt sie all jener übernatürlichen Aspekte, die den Menschen der Vergangenheit so wichtig waren. Ja er unterzieht sie, wie es für totalitäre Ideologien typisch ist, einer hemmungslosen, rigorosen Zensur, die er „historisch-kritsch“ und „Entmythologisierung“ nennt, doch bei der es sich vielmehr um eine Entkernung handelt. In den Chroniken unserer Vorfahren nämlich spielt das Übernatürliche regelmäßig eine Rolle und manchmal sogar die erste Geige.

Nach dem Ersten Vatikanischen Konzil (1869-70) sind Wunder der Fassungskraft des Menschen angemessene Zeichen, die Gottes Allmacht und unermeßliches Wirken bestätigen. Sie bezeugen die Allgegenwärtigkeit Gottes, der den Menschen begleitet. Die tröstende und heilende Nähe Gottes im Wunder zu spüren sollte als Gnadengeschenk angenommen werden. Wer aus Gründen vermeintlicher Glaubensfestigkeit („Mein Glaube braucht keine Bestätigung“) diese Erweise göttlicher Liebe ungeprüft zurückweist, handelt vermessen, lehrt die Kirche. „Bei Leugnung der Wunder bleibt kein Raum für das Mysterium des christlichen Glaubens“ stellte der einstige Erzbischof von Paderborn, Kardinal Dr. Johannes Joachim Degenhardt kategorisch fest.

Ich möchte noch weitergehen und behaupten: Das Wunder ist der Kern des Glaubens, denn für das Natürliche brauchen wir keinen Glauben, es ist evident. Die zentrale Aussage des Christentums ist doch gerade, dass es einen liebenden Gott gibt, der aus Barmherzigkeit immer wieder in die Geschichte eingreift. Ein Glaube ohne Wunder verkommt zu einem drögen Deismus, der Gott zur Untätigkeit verdammt und aufs Altenteil abschieben will. Er ist kein lebendiger Glaube mehr, keiner, der Gott wirken lässt und bereit ist, Teil dieses Wirkens zu werden!

Das gilt umso mehr, wenn es sich um Menetekel handelt, um Mahnzeichen Gottes an bestimmten Punkten der Weltgeschichte, an denen die Christenheit einer Kurskorrektur bedurfte. Ereignen sie sich heute, so wäre es nicht nur vermessen, sondern auch dumm, einen solchen Akt der göttlichen Barmherzigkeit zu ignorieren und blindlings ins Verderben zu laufen. Ein Christ sollte wissen, dass Gott der Herr der Geschichte ist und dass er uns immer und zu allen Zeiten in Zeichen und Wundern seine Gegenwart offenbarte. Wir müssen nur die Augen dafür öffnen und auf unsere Herzen hören, um sie zu erkennen.

VII. Visionen, die Geschichte schrieben

Nur wenigen ist bewusst, dass der Geburtsstunde des christlichen Abendlandes ein Wunder vorausging.

Im Frühjahr 312 n. Chr. war Kaiser Konstantin, den die Nachwelt „den Großen“ nennen sollte, zu einem Feldzug gegen seinen Schwager Maxentius aufgebrochen, der sich sechs Jahre zuvor mithilfe der kaiserlichen Leibgarde – der Prätorianer – in Rom an die Macht geputscht hatte. Nun wollte Konstantin – auch er war von den Truppen nach dem Tode seines Vaters Constantius I. im Juli 306 zum Augustus ausgerufen worden – seinen Machtbereich im Westen mit Italien und der alten Hauptstadt Rom konsolidieren. Am 27. Oktober 312 lagerte er mit einem Heer von etwa 40.000 Mann an der Via Flaminia nördlich von Rom. Maxentius wollte sich zunächst in der Hauptstadt verschanzen und ließ den Ponte Milvio, die Milvische Brücke, den einzigen Zugang zur Stadt von Norden über den Tiber, abbrechen. Aber zunehmende Unruhen veranlassten ihn, am 28. Oktober, dem sechsten Jahrestag seiner Machtübernahme, vor den Toren Roms den Rivalen anzugreifen. Bei den Saxa Rubra, den Roten Felsen südlich von Grottarossa, drei Kilometer Luftlinie nordöstlich des Ponte Milvio und knapp sechs Kilometer Luftlinie nördlich der Ewigen Stadt, kam es zu einer ersten Begegnung. Durch die engen Felsformationen und das leicht abschüssige Gelände im Vorteil, trieben Konstantins Truppen die zahlenmäßig weit überlegenen Soldaten des Maxentius zum Tiber zurück.

Da griffen Maxentius selbst und seine Prätorianer in den Kampf ein – ohne Erfolg: Sie begannen über eine provisorische Schiffsbrücke zu fliehen, die unter ihrem Ansturm zusammenbrach, so dass die meisten von ihnen im Tiber ertranken, darunter auch Maxentius selbst. Konstantin gab sich bei seinem Einzug in Rom als Befreier vom Joch des Tyrannen und vermied alles, was ihn als hochmütigen Sieger erscheinen lassen könnte. Zur Erinnerung an die Befreiung ließ der Senat im Juli 315 den Konstantinsbogen beim Forum Romanum, gleich neben dem Kolosseum, einweihen, in dessen Inschrift der Sieg mit der Genialität Konstantins („mentis magnitudine“) und dem „Einfluss einer göttlichen Macht“ („instinctu divinitatis“) begründet wird. Doch welche Macht damit gemeint war, das verrieten uns erst seine Biografen.

Das Kreuz, durch das Europa geboren wurde

Die früheste Quelle ist der Kirchenvater Lactantius (ca. 250-320), ein Rhetoriklehrer aus Nordafrika, der unter Diokletian am Kaiserhof in Nikomedia wirkte. Dort kam er mit dem christlichen Glauben in Kontakt, bekehrte sich und empfing die Taufe nur wenige Wochen bevor der Kaiser am 14. Februar 303 die bis dahin größte Christenverfolgung der Geschichte anordnete. Lactantius, der gleich nach seiner Taufe seine Stelle gekündigt hatte, gelang die Flucht in eine griechische Stadt, wo er sich eher schlecht als recht als Schreiber sein Brot verdiente. Kurz nach dem Sieg Konstantins trat er in seinen Dienst und wurde schließlich zum Lehrer seines Sohnes Crispus ernannt, dem er 317 nach Trier folgte. Dort, an der Mosel, muss er wenige Jahre darauf verstorben sein, sein Grab ist freilich unbekannt. In seinen letzten Lebensjahren erwarb er sich Dank seiner Rednergabe einen Ruf als „christlicher Cicero“. Obwohl sein Hauptwerk eine umfassende Kritik der heidnischen Philosophie war, wurde eine andere, eher apologetische Schrift zu seinem „Bestseller“ und zugleich zu einer der wichtigsten Quellen über den finstersten Aspekt der Spätantike, die Christenverfolgungen. „De mortibus persecutorum“ („Von den Todesarten der Verfolger“), um 315 geschrieben, ist Rechtfertigung des neuen Glaubens und Warnung an seine Gegner zugleich. Das Christentum, so seine These, steht in der Gnade Gottes, der seine Gegner furchtbar bestraft, wie Lactantius am Beispiel von zehn Kaisern aufzeigt. Selbst die größten Grausamkeiten seiner Verfolger konnten den Siegeszug des wahren Glaubens nicht aufhalten. Moderne Historiker kritisieren zwar die tendenziöse Darstellung, schätzen das Werk aber auch als wichtige und detailgenaue Quelle. Speziell seine Schilderung der Feldzüge Konstantins stammt wohl aus erster Hand; gut möglich, dass der Kaiser selbst oder ein enger Vertrauter ihm davon erzählte. Jedenfalls weiß Lactantius, was mit dem „Einfluss einer göttlichen Macht“ gemeint war, der auf dem Konstantinsbogen – wohl mit Rücksicht auf die nach wie vor heidnische Elite der Ewigen Stadt – so vage umschrieben wurde. Dem Rhetor zufolge

„… rückte (Kaiser Konstantin) mit der ganzen Macht gegen die Stadt heran und lagerte sich gegenüber der Milvischen Brücke. Es stand der Tag bevor, an dem Maxentius die Herrschaft angetreten hatte. Es war dies der siebenundzwanzigste Oktober; die Feierlichkeiten seiner fünfjährigen Regierungszeit gingen zu Ende. Konstantin ward im Traume ermahnt, das himmlische Zeichen Gottes auf den Schildern anbringen zu lassen und so die Schlacht zu beginnen. Er kommt dem Befehle nach, und indem er den Buchstaben X wagerecht legte und die oberste Spitze umbog, zeichnete er Chr(istus) auf die Schilde. Mit diesem Zeichen gewaffnet, greift das Heer zum Schwert.“

Der Bericht untertreibt bewusst. Seine demonstrative Schlichtheit lässt uns erahnen, dass der Kaiser offenbar damals noch zögerte, Einblick in die Hintergründe seiner Schicksalsschlacht zu geben. Wie bei der Inschrift des Konstantinbogens, so mag auch hier noch die Rücksichtnahme auf die nach wie vor heidnische Oberschicht Roms der Grund gewesen zu sein. Es war gefährlich, sich zu offensichtlich auf die Seite der Christen zu stellen und damit womöglich die Heiden gegen sich aufzubringen. Trotzdem entnehmen wir der Schilderung des Lactantius vier Fakten:

Konstantins Staurogramm – Spielstein aus Trier, 4. Jh. (Rheinisches Landes-museum)

Es gab ein „himmlisches Zeichen Gottes“.

In einer anschließenden Traumvision wurde Konstantin ermahnt, dieses Himmelszeichen auf die Schilde seiner Soldaten malen zu lassen.

Er tat dies mit einer Variation: Er bog die Spitze des Zeichens um (oder ergänzte es durch einen Bogen), sodass es dem griechischen Chi-Rho (Ch-R) ähnelte, dem aus den Anfangsbuchstaben des Namens Christi geformten „Christogramm“.

Mit diesem Zeichen auf den Schilden zog er in die Schlacht – und siegte.

Das Christogramm, freilich in anderer Form, nämlich als ☧ ist eines der ältesten Symbole der Christenheit und nachweisbar bereits seit dem 3. Jahrhundert in Gebrauch. Es gehört zu den „nomina sacra“, einer Art Geheimcode, mit dem die frühen Christen in Zeiten der Verfolgung kommunizierten. Doch in seiner Deutung irrt Lactantius ganz offensichtlich. Es kann nicht das Chi-Rho gewesen sein, das Konstantin auf die Schilde seiner Soldaten malen ließ, wenn der Chronist gleichzeitig betont, dass das X waagerecht gelegt, also als + mit umgebogener Spitze dargestellt wurde. Dann nämlich war es ein „Staurogramm“, ein stilisiertes Kreuz, das ebenfalls zu den „nomina sacra“ zählt und etwa in frühchristlichen Papyri aus Ägypten seit dem 3. Jahrhundert nachgewiesen ist. Es steht für die Buchstaben Tau-Rho als Mittelteil des Wortes „Stauros“ (griech. „Kreuz“). Konstantin hat also ganz offensichtlich das Kreuz selbst auf die Schilde zumindest einiger seiner Soldaten malen lassen, was wiederum auf das nur andeutungsweise erwähnte „himmlische Zeichen Gottes“ schließen lässt.

Zumindest indirekt bestätigt wird der Bericht des Lactantius durch die beiden heidnischen Quellen, die wir zu Konstantins Sieg haben. Die eine ist ein anonymer Panegyriker, ein professioneller Hofredner also, der im Jahre 313 eine Laudatio auf den Kaiser hielt. Auch er weiß von dem Wunder zu berichten, doch er schreibt es nicht ausdrücklich dem Gott der Christen zu: Einer „dem Kaiser zuteil gewordenen Manifestation Gottes“ habe er den Sieg zu verdanken. Über ihre Natur gibt er vor, im Unklaren zu sein. Sie sei „ein Geheimnis des Herrschers“; ihm allein habe sich „jene Gottheit gezeigt“, ihn „unwiderstehlich zum Entschluss geführt“ und „ihm den sicheren Sieg verheißen“. Zumindest der Kirchengeschichtler Alois Knöpfler las aus dem Text des Panegyrikers heraus, dass diese Gottesoffenbarung auf eine Weise geschehen sei, die „einst als schlechtes Omen gegolten“ habe, vom Kaiser aber überzeugend umgedeutet worden sei.

Die andere heidnische Quelle ist der Rhetor Nazarius, der 321 in Trier eine Lobrede anlässlich des 15. Jahrestages der Thronbesteigung Konstantins hielt. Nazarius versichert, in ganz Gallien spreche man davon, dass vom Himmel herab durch Gott gesandte Heere dem Kaiser zum Beistand gekommen seien. „Man habe sie gesehen“, auf ihren „glänzenden Schildbuckeln“ habe „etwas Unbestimmbares gestrahlt, das Scheu einflößte … ein erschreckendes Licht.“ Auch hier wird etwas angedeutet, das den Soldaten zunächst Angst machte, dann aber positiv umgedeutet wurde.

Doch die ganze Wahrheit sollte erst nach dem Tod des Kaisers ans Licht kommen. Sie verdanken wir keinem geringeren als dem „Vater der Kirchengeschichte“, Bischof Eusebius von Caesarea (ca. 260/64 – 339/40). Eusebius, der die Zeit der Verfolgung erlebt hatte, war gewiss einer der größten Bewunderer Konstantins, dessen Herrschaft er als Beginn eines neuen Zeitalters feierte. Als Teilnehmer des Konzils von Nicaea im Sommer 325 hatte er ihn persönlich kennengelernt und vielleicht schon dort die Geschichte seiner Bekehrung vernommen, die er und seine Amtsbrüder freilich vertraulich behandeln mussten. Konstantin wollte als Kaiser aller Reichsbewohner erscheinen, auch der Heiden, und ließ sich erst auf dem Sterbebett taufen. So verfasste Eusebius seine vierbändige „Vita Constantini“ erst nach dem Tod des Kaisers im Jahr 337, als posthume Würdigung.

Dabei bedient sich der Palästinenser – Eusebius war tatsächlich ein Sohn der römischen Provinz Palästina – kräftigerer Farben und Pinselstriche als sein filigraner Vorgänger Lactantius. Er deutet sogar an, dass dessen Werk „Über die Todesarten der Verfolger“ im Auftrag des Kaisers verfasst wurde, um seine Entscheidung für das Christentum nachvollziehbar zu machen. Jedenfalls berichtet Eusebius, dass Konstantin auf seinem Marsch auf Rom über das Schicksal „der Tyrannen“, denen „im Vertrauen auf ihre vielen Götter … ein schmähliches Ende bereitet wurde“, reflektierte und daraus das Fazit zog, „vielmehr nur den Gott seines Vaters verehren zu müssen“ – des Constantius Chlorus, der sich, so Eusebius, auf dem Sterbebett zu Christus bekehrte. Eusebius weiter:

„(Konstantin) rief also in seinen Gebeten diesen Gott an und flehte inständig zu ihm, er möge ihm offenbaren, wer er sei, und ihm zu dem bevorstehenden Unternehmen hilfreich seine Rechte reichen. Während der Kaiser aber so betete und eifrig darum flehte, erschien ihm ein ganz unglaubliches Gotteszeichen.“

Eusebius ist sich bewusst, wie fragwürdig der folgende Bericht für viele geklungen haben muss, und doch ist er sich sicher, ja er riskiert seinen guten Ruf dafür, dass es sich genau so zugetragen hat. Schließlich habe er es selbst genau so aus dem Mund des Kaisers vernommen. Dabei räumt er ein,

„… dass man wohl nicht leichtgläubig hinnehmen würde, wenn ein anderer davon berichtete; da es aber der siegreiche Kaiser selber uns, die wir diese Darstellung schreiben, lange Zeit hernach, als wir seiner Freundschaft und des Verkehres mit ihm gewürdigt worden waren, erzählt und sein Wort mit Eidschwüren bekräftigt hat, wer sollte da noch Bedenken tragen, der Erzählung Glauben zu schenken, zumal auch die Folgezeit der Wahrheit seines Wortes Zeugnis gab?“

Was also geschah am 27. Oktober 312 vor den Toren Roms, genauer gesagt im Lager des Konstantin, das wir wohl im Bereich des heutigen Prima Porta am Ufer des Tibers vermuten können? Eusebius zitiert den Augenzeugenbericht des Kaisers über jenes „himmlische Zeichen Gottes“, das Lactantius nur andeuten durfte:

„Um die Stunde der Mittagzeit, da sich der Tag schon neigte, habe er, so sagte der Kaiser, mit eigenen Augen oben am Himmel über der Sonne das Siegeszeichen des Kreuzes, aus Licht gebildet, und dabei die Worte gesehen: ‚Durch dieses siege!‘ Staunen aber habe bei diesem Gesichte ihn und das ganze Heer ergriffen, das ihm eben auf seinem Marsche, ich weiß nicht wohin, folgte und dieses Wunder schaute.“

Damit bestätigt Eusebius bereits den ersten Teil der Lactantiusschen Schilderung. Jetzt wird klar, weshalb Konstantin eben nicht den Namen Christi, das Chi-Rho, auf die Schilde malen ließ, sondern das stilisierte Kreuz. Er erklärt auch, weshalb der Panegyriker von einem scheinbar schlechten, vom Kaiser aber umgedeuteten Omen sprach und Nazarius von „etwas Unbestimmbarem … das Scheu einflößte“ – schließlich galt das Kreuz den Heiden als Symbol einer schändlichen Hinrichtung und damit als Ankündigung sicheren Scheiterns. Erst die deutliche, mit ihm verbundene Siegeszusage ließ es als Hoffnungszeichen erscheinen.

Doch auch Konstantins Traumvision, die Lactantius erwähnt, finden wir im Bericht des Bischofs wieder:

„Da sei er (Konstantin) nun in Verlegenheit gewesen, was doch diese Erscheinung bedeute. Während er aber dieses erwogen und noch lange darüber nachgedacht habe, habe ihn die Nacht überrascht. Da habe sich ihm nun im Schlafe der Christus Gottes mit dem am Himmel erschienenen Zeichen gezeigt und ihm aufgetragen, das am Himmel geschaute Zeichen nachzubilden und es bei seinen Kämpfen mit den Feinden als Schutzpanier zu gebrauchen.“

Der wohl maßgeblichste Unterschied zwischen den beiden Berichten ist ein anderer. Während der Kaiser bei Lactantius daraufhin anordnete, das stilisierte Kreuz auf die Schilde seiner Legionäre zu malen, berichtet Eusebius von der Anfertigung eines Feldzeichens, des Labarums. Ihm verdankt ein Viertel des Ortes Prima Porta, das heute „Labaro“ heißt, seinen Namen. Auf dieser Standarte war tatsächlich statt dem Staurogramm das Christogramm abgebildet:

„Nachdem dann der Kaiser gleich bei Tagesanbruch aufgestanden war, erzählte er seinen Freunden den geheimnisvollen Vorfall. Darauf berief er Künstler zu sich, die sich auf die Bearbeitung von Gold und Edelsteinen verstanden, setzte sich mitten unter sie, beschrieb ihnen die Gestalt des Zeichens und gab ihnen den Auftrag, dasselbe in Gold und Edelsteinen genau nachzubilden. Dieses Werk nun ließ der Kaiser selber auch uns einmal schauen, da Gott uns auch diese Gnade erweisen wollte. Es war aber das Zeichen auf folgende Art verfertigt: ein langer goldüberzogener Lanzenschaft trug eine Querstange und hatte somit die Gestalt des Kreuzes; am oberen Rande des Ganzen war ein kunstvoll geflochtener Kranz aus Gold und Edelsteinen befestigt, in dem das Zeichen für den Namen des Erlösers angebracht war, zwei Buchstaben, die als Anfangsbuchstaben den Namen Christi bezeichneten, indem das P in der Mitte durch das X gekreuzt wurde … Dieses heilbringendeZeichen gebrauchte nun der Kaiser stets als Schutzmittel gegen jede Macht, die sich ihm feindlich entgegenstellte, und er befahl, dass das Abbild desselben allen seinen Heeren vorangetragen werde.“

Bezeugt ist die Benutzung des Labarums freilich erst durch Münzbilder ab dem Jahr 320, sodass hier relativiert werden muss. Denn im weiteren Verlauf des Textes beschreibt Eusebius auch die Portraits der drei Kaisersöhne auf der Standarte, von denen einer zur Zeit der Schlacht an der Milvischen Brücke gerade fünf Jahre alt, die anderen beiden noch nicht einmal geboren waren. Zudem ist auch völlig auszuschließen, dass ein solch kunstvolles Feldzeichen in nur einem Tag angefertigt wurde. So ist die Aussage des Eusebius an dieser Stelle wohl eher so zu verstehen, dass das Labarum von dieser Vision inspiriert worden war. Die Bemalung zumindest einiger Schilde (etwa von Konstantins Leibgarde) mit dem Staurogramm, wie sie Lactantius schildert, ist daher das entschieden realistischere Szenario.

Doch in einem Punkt scheinen alle Berichte die Schilderung des Eusebius zu bestätigen: Dass Konstantin der Große am 27. Oktober 312 gegen 13.00 Uhr am Himmel gleich über der Sonne ein Lichtkreuz erblickte und dies als Vorzeichen seines Sieges verstand. Aber auch, dass diese Vision sein Leben und letztendlich die Geschichte Europas veränderte. Denn obwohl er in seiner Zeit in Nikomedia Zeuge der Christenverfolgung des Diokletian geworden war, obwohl sein Vater Constantius Chlorus als tolerantester der vier Kaiser der Tetrarchie gilt und es in seiner Residenzstadt Trier bereits eine einflussreiche christliche Gemeinde gab, obwohl seine Mutter Helena zumindest mit dem christlichen Glauben liebäugelte – auch wenn sie wohl erst nach der Vision ihres Sohnes vom Trierer Bischof Agritius getauft wurde – war Konstantin noch zu Beginn seines Feldzuges ein Anhänger des Sol Invictus, des heidnischen Sonnengottes. So mag er tatsächlich am Tag vor der großen Schlacht, vielleicht sogar nach einem heidnischen Opfer, zur Sonne geschaut und seinen Gott um ein Zeichen gebeten haben. Dass er dabei das Kreuz erblickte, war für die damalige Zeit geradezu revolutionär.

Denn zu Konstantins Zeit war das Kreuz mitnichten das Erkennungszeichen des Christentums. Das wurde es erst mit der Auffindung der Kreuzreliquie durch Konstantins Mutter Helena im Herbst des Jahres 325. Selbst in den Katakomben, den Friedhöfen der römischen Christengemeinde seit dem 2. Jahrhundert, wird man Kreuze oder Darstellungen des Gekreuzigten aus vorkonstantinischer Zeit vergeblich suchen. Das Kreuz war den römischen Christen regelrecht peinlich. Bis zum Verbot der Kreuzigungsstrafe durch Konstantin im Jahre 324 galt diese als Hinrichtungsmethode für die Feinde Roms, etwa für aufständische Sklaven und ausländische Hochverräter, und das Kreuz als Schandmal, ja als Unglückszeichen. So wird den Kaiser das Himmelszeichen zunächst einmal irritiert haben, zudem ist wahrscheinlich, dass er und seine Soldaten es dem Sonnengott zuschrieben. Erst seine Traumvision und sicher auch die Gespräche mit christlichen Beratern – mit denen sich schon sein toleranter Vater umgab – könnten ihn zu der Erkenntnis geführt haben, dass Christus die wahre Sonne ist. Das war keineswegs weit hergeholt, denn tatsächlich hatten sich die Christen zu dieser Zeit längst heidnischer Symbolsprache bedient. Das beste Beispiel dafür ist das „Mausoleum der Julier“, das Teil einer kaiserzeitlichen Nekropole war, die sich ausgerechnet unter dem heutigen Petersdom erstreckt. Sie ging aus einem alten Gräberfeld hervor, auf dem im 1. Jahrhundert auch der Apostel Petrus bestattet worden war, dem man im frühen 2. Jahrhundert dann ein „tropaion“, ein Grabdenkmal errichtete. Die reiche christliche Symbolik in vielen der Grabhäuser – auch im „Mausoleum der Julier“ – läßt keinen Zweifel daran, dass hier vor allem wohlhabende christliche Familien ihre Toten bestatteten. Umso erstaunlicher freilich, dass an der Decke des Julier-Grabhauses ein herrliches Goldmosaik prangt, das ganz offensichtlich Christus als den Unbesiegten Sonnengott zeigt – komplett mit Quadriga, dem vierspännigen Pferdewagen, und der Weltkugel in der Hand, den Kopf von einem Heiligenschein und einem kreuzförmigen Nimbus umgeben. Experten datieren die Darstellung in das 3. Jahrhundert, also die vorkonstantinische Zeit, es ist aber durchaus möglich, dass es in der Zeit zwischen der Kreuzesvision des Konstantin und dem Baubeginn der Petrusbasilika, also zwischen 312 und 320, entstand. Ein solcher „Synkretismus der Symbole“ wird auch der Grund gewesen sein, dass Konstantins Legionäre ohne Widerspruch das Zeichen der Vision auf ihre Schilde malten. Schließlich wirkte das gleichschenklige Kreuz, zudem wohl von einem Kranz umgeben, eher wie ein Sonnenrad denn wie das Unglückszeichen der „Sklavenstrafe“. Für Konstantin aber stand seit seinem Traum fest, dass es eben kein Unglückszeichen und auch kein Sonnensymbol war, sondern das Signum Christi. Man kann sogar sagen, dass Konstantins Modifizierung das bis dahin bei den Heiden ganz anders assoziierte Kreuz endgültig christianisierte.

Die Kreuzesvision des Konstantin, Fresko von Raffael (ab 1508) in der Sala di Costantino des Apostolischen Palastes im Vatikan

Wie tiefgreifend diese Erkenntnis für den siegreichen Kaiser war, zeigt sich in seinen anschließenden Handlungen. Kaum war er in Rom eingezogen, schenkte er dem Bischof von Rom – Papst Miltiades – einen der kaiserlichen Paläste – den Lateranpalast – und baute gleich daneben die „Mutter aller Kirchen“, die Lateranbasilika. In der Maxentius-Basilika aber, der größten Versammlungshalle Roms, ließ er ein monumentales Standbild errichten, das ihn mit seinem Siegeszeichen zeigte. „Durch dieses Zeichen des Heils, den wahren Prüfstein der Tapferkeit, habe ich eure Stadt vom Joche des Tyrannen errettet und befreit und dem Senat und Volk der Römer mit der Freiheit die alte Würde und den alten Glanz wiedergegeben“, zitiert Eusebius die Inschrift auf seinem Sockel. Die einzig erhaltenen Fragmente – darunter ein Fuß, eine Hand mit erhobenem Zeigefinger und der Kopf des Kaisers – sind heute in den Kapitolinischen Museen zu besichtigen.

Zwar duldete Konstantin noch die heidnischen Kulte, ja erfüllte sogar seine „staatstragende“ Rolle als ihr „Pontifex Maximus“ oder Hohepriester. Auch den Sonnengott verehrte er weiter, wenngleich wohl eher als Symbol für Christus. Unter den gebildeten Römern der Spätantike herrschte ohnehin der Konsens, dass alle Götter und Göttinnen nur Ausdrucksformen des einen, höchsten Gottes seien. Doch als er sich im Mai des nächsten Jahres mit seinem jetzt einzigen Rivalen, Licinius, traf, der nach wie vor den Osten des Römischen Reiches beherrschte, schrieb er Weltgeschichte. Denn beide Kaiser erließen ein Edikt, das erstmals im ganzen Reich die Religionsfreiheit garantierte, wörtlich: „… sowohl den Christen als auch allen Menschen freie Vollmacht gewährt … ihre Religion zu wählen … damit die himmlische Gottheit uns und allen … gnädig und gewogen bleiben kann.“ Damit hatte das Zeitalter der Christenverfolgungen ein vorläufiges Ende genommen; ihre Opfer hatten sogar Anspruch auf Rückerstattung konfiszierter Vermögen und Entschädigung. Erst ein halbes Jahrhundert später sollte Kaiser Julian „Apostata“ eine Reformation des Heidentums versuchen, die aber nicht lange währte. Die Weichen waren längst neu gestellt, der Siegeszug des Evangeliums sollte sich als unaufhaltsam erweisen. In wenigen Jahrzehnten wurde das Christentum zur wichtigsten Religion des Reiches, 380 schließlich, unter Theodosius, zur Staatsreligion erklärt. Am Anfang dieser heilbringenden Entwicklung aber stand die Kreuzesvision des Konstantin. Dabei ist unerheblich, ob es sich wirklich um eine übernatürliche Erscheinung oder „nur“ um einen Halo der Sonne, eine Spiegelung von Eiskristallen in der Atmosphäre oder um was auch immer handelte. Auch das, was ich in Fatima sah, war nur eine ganz gewöhnliche Wolke von außergewöhnlicher Form. Entscheidend ist allein, dass dieses Himmelsereignis für Konstantin die richtige Botschaft hatte. Und dass es dadurch zum Werkzeug der göttlichen Vorsehung wurde.

Das Kreuz-Wunder von Ocotlán

Während es für die Kreuzesvision des Konstantin nur die Aussage des Kaisers gibt und nie eine kanonische Untersuchung stattgefunden hat, existiert ein gut dokumentierter historischer Vergleichsfall. Er ereignete sich nicht im Altertum oder Mittelalter, also in vorwissenschaftlicher Zeit, sondern im aufgeklärten 19. Jahrhundert, was ihn noch glaubwürdiger macht. In diesem Fall war es definitiv kein Naturphänomen, sondern ein Wunder, das die Vision des Konstantin in einem anderen Licht erscheinen lässt. Am Sonntag, dem 3. Oktober 1847 sahen fast 2000 Menschen in der Stadt Ocotlán im mexikanischen Bundesstaat Jalisco, wie eine halbe Stunde lang das Kreuz Christi am Himmel stand.

Am Samstag, dem 2. Oktober 1847 hatte morgens um 7.30 Uhr ein schweres, fünf Minuten lang dauerndes Erdbeben Ocotlán und die umliegenden Dörfer erschüttert, aber keine größeren Schäden angerichtet. Das änderte sich, als zwei Stunden später ein noch heftigeres Beben folgte. In kürzester Zeit brachte es einige der wichtigsten Bauten der Stadt, darunter ihre historische Pfarrkirche aus der Zeit der spanischen Eroberung, zum Einsturz und forderte mindestens 46 Todesopfer sowie tausende Verletzte. „Überall herrschten Angst und Schrecken“, berichtete am nächsten Tag der Bürgermeister J. Antonio Ximénez dem Gouverneur von Jalisco, „Felsen lösten sich von den Bergen im Umland und versetzten auch die wilden Tiere in Panik.“

Trotzdem versammelten sich die Menschen am nächsten Morgen, es war ein Sonntag, auf dem Friedhof vor der wie durch ein Wunder verschont gebliebenen Kapelle der Unbefleckten Empfängnis mit ihrem uralten Gnadenbild, um zu gewohnter Zeit das Messopfer zu feiern. Zwischen 1500 und 2000 Gläubige waren gekommen, nicht nur aus Ocotlán, sondern auch aus dem ebenso von der Naturkatastrophe heimgesuchten Umland. Weil der Platz in der Kapelle nicht reichte, hatte Pfarrervikar Pater Julián Navarro im Schatten eines Baumes einen provisorischen Altar errichtet. Plötzlich erscholl ein Ruf, der die Menge in Aufregung versetzte: „Da, schaut zum Himmel, das Kreuz!“ Zwei weiße Wolken waren am Nordwesthimmel zusammengekommen, als vor ihnen, immer deutlicher werdend, ein Kreuz mit der Gestalt des Gekreuzigten erschien. „Herr, erbarme Dich!“, schallte es tausendfach über den Friedhofsplatz, während die Menschen auf die Knie fielen. Seither wird die Erscheinung als „Der Herr der Barmherzigkeit“ verehrt.

Das Kreuzeswunder von Ocotlán. Gemälde aus dem Jahr 1912 in der Kirche „El Senor de la Misericordia de Ocotlán“

Zu den Zeugen der dreißigminütigen Erscheinung gehörten Pater Julian Martin del Campo, der Pfarrer der Gemeinde, und der Bürgermeister J. Antonio Ximénez. Beide verfassten noch am selben Tag Berichte an ihre Vorgesetzten – der Pfarrer an den Bischof von Guadalajara, der Bürgermeister an den Gouverneur. In letzterem heißt es:

„Heute morgen, Eure Exzellenz, 24 Stunden nach den schrecklichen Ereignissen, wurde das perfekte Abbild unseres Herrn Jesus Christus am Kreuze hängend zwischen Westen und Norden am Himmel gesehen, wie es zwischen zwei Wolken erschien und eine halbe Stunde lang sichtbar blieb. In dieser Zeit fielen weit über 1500 Menschen, die sich auf dem Platz befanden, auf die Knie, verrichteten Bußübungen und riefen den Herrn um Sein Erbarmen an.“

Später wurde ein ausführlicherer Bericht über den Vorfall verfasst, den 30 Augenzeugen unterschrieben. Als fünfzig Jahre später, 1897, der damals neue Erzbischof von Guadalajara, Msgr. Pedro Loza y Pardavé, eine Untersuchung anordnete, konnten 30 weitere Zeugen befragt werden, darunter fünf Männer, die nach der Erscheinung Priester geworden waren. Am 29. September 1911 erklärte der nächste Erzbischof, Msgr. José de Jesus Ortiz y Rodriguez, die Erscheinung offiziell für authentisch und erlaubte die Verehrung „Unseres Herrn der Barmherzigkeit“ durch die Einheimischen. In seinem Dekret stellt er ausdrücklich fest, dass „wir als historische Tatsache anerkennen, die bestens belegt ist, dass das gesegnete Abbild des gekreuzigten Jesus Christus erschien … und dass es kein Ergebnis einer Halluzination oder ein Betrug ist, da dies in hellem Tageslicht vor über 2000 Menschen geschah“. Damit diese Gnade nie vergessen wird, sollte fortan der 3. Oktober in seiner Diözese als Festtag begangen werden. Seitdem wird jedes Jahr vom 20. September bis zum 3. Oktober das dreizehntägige „Fest des Herrn der Barmherzigkeit“ gefeiert. Zum 150. Jahrestag des Wunders im Jahre 1997 schickte Papst Johannes Paul II. eine Grußbotschaft und seinen Segen an die Gläubigen von Jalisco.

Das Schneewunder von Rom

Handelte es sich bei der konstantinischen Kreuzesvision vielleicht auch um eine Erscheinung von dieser beeindruckenden Klarheit? Wir wissen es nicht. Doch selbst wenn es ein sogenanntes „Wetterwunder“, also ein Naturphänomen als Antwort auf sein Gebet nach der Zweitursachentheorie war, wird es dadurch nicht gemindert. Die göttliche Vorsehung spricht in vielerlei Zeichen zu uns und bedient sich dabei auch der Natur, wie wir an den nächsten Beispielen sehen werden. Beginnen wir damit in Rom, der Ewigen Stadt, die von Konstantin im Zeichen des Kreuzes befreit worden war. Von den traditionellen sieben Pilgerkirchen Roms verdanken zwei ihre Existenz einer kaiserlichen Schenkung durch Konstantin und seine Mutter Helena (Lateranbasilika, Basilika vom Heiligen Kreuz), zwei wurden von ihm über Apostelgräbern errichtet (Petersdom, St. Paul vor den Mauern) und zwei über Märtyrergräbern (S. Laurentius vor den Mauern, S. Sebastiano). Doch nur eine einzige, die noch dazu zu den vier Papstbasiliken zählt, geht nicht auf Konstantin, sondern auf ein Wunder zurück und ist der Gottesmutter geweiht: S. Maria Maggiore, die „Hauptkirche“ der Marienverehrung, die auch – nach ihrem Stifter – „Liberianische Basilika“ heißt – oder „S. Maria vom Schnee“ (S. Maria ad Nives). Diesen letzten Titel verdankt sie ihrer Entstehungslegende: Während des Pontifikats von Papst Liberius (352-66) lebte in Rom, auf dem Esquilinhügel, in einem Wohnviertel wohlhabender Senatoren, ein reiches Patrizierehepaar. Da ihre Ehe kinderlos geblieben war, wollten Johannes und seine Frau ihr Erbe der Gottesmutter stiften. So beteten sie um ein Zeichen, das auf ein konkretes Projekt zu ihren Ehren hinweisen könnte. In der Nacht vom 4. auf den 5. August 358 erschien die Jungfrau Maria den beiden im Traum und bat sie, an der Stelle Roms eine Kirche zu bauen, an der am nächsten Morgen Schnee läge.

Papst Liborius und das Schneewunder, Gemälde aus dem 16. Jh

.

Die Vorstellung erschien geradezu absurd – der römische Sommer garantiert Temperaturen jenseits der 30 Grad –, doch die Eheleute machten sich, kaum dass die Sonne aufgegangen war, auf die Suche.1 Was sie nicht ahnten, war, dass der Papst einen Traum mit dem gleichen Inhalt gehabt und bereits seine Späher ausgesandt hatte. Schließlich fand das Paar tatsächlich eine schneebedeckte Fläche auf der Kuppe des Esquilin, eines der sieben Hügel Roms. Die päpstlichen Kundschafter, die kurz darauf ebenfalls eintrafen, schafften es, gerade noch rechtzeitig, bevor der Schnee geschmolzen war, Papst Liberius zu holen, der auf der Stelle auf die Knie fiel. Das Grundstück konnte schnell erworben und mit dem Geld des Ehepaares die gewünschte Kirche gebaut werden, die der Papst noch persönlich weihte. Nach dem Konzil von Ephesus 431, als das Dogma von Maria als „theotokos“ oder „Gottesgebärerin“ verkündet wurde und die Marienverehrung einen Aufschwung nahm, wurde das Gotteshaus zu klein. So begann Papst Sixtus III. (432-440) mit dem Bau einer größeren Basilika, die in seinem letzten Amtsjahr fertiggestellt war. In ihr wurde später die wundertätige Marienikone „Salus populi Romani“ aufgestellt, die der Legende nach ein Werk des Evangelisten Lukas ist. Heute ist S. Maria Maggiore die Lieblingskirche von Papst Franziskus, der sie vor und nach jeder Auslandsreise besucht, um die Gottesmutter um ihren Segen zu bitten und ihr nach Gelingen zu danken. Seit Papst Pius V. (1566-72), dem Papst von Lepanto (siehe unten), wird das Fest ihrer Gründung als „Dedicatio Sanctae Mariae“ (im Volksmund: „Mariä Schnee“) von der Weltkirche gefeiert. Noch heute stellt man in Rom einmal im Jahr das „Schneewunder“ in einer beeindruckenden Licht- und Toninstallation nach. Dabei ist es historisch schwer zu belegen; die erste Erwähnung stammt erst aus der Zeit um das Jahr 1000, und so sind zumindest Zweifel erlaubt. Anders als bei einem „Wetterwunder“ aus jüngster Zeit, das sogar hundertfach fotografisch dokumentiert ist.

Papst Benedikt und der Regenbogen von Auschwitz

Der Besuch Benedikts XVI. in Polen im Mai 2006 war die erste Auslandsreise des deutschen Papstes und zugleich seine schwierigste. Ein Jahr zuvor hatte er zwar bereits den Weltjugendtag in Köln besucht, doch damit erfüllte er nur das Versprechen seines geliebten Vorgängers. Jetzt aber galt es nicht nur, Kontinuität zu demonstrieren und sich vor dem Volk und der Nation, die den großen Johannes Paul II. hervorgebracht hatte, zu verneigen. Für den Mann aus Marktl am Inn, der als Junge die Gräuel des NS-Regimes erlebt und vor ihnen im erzbischöflichen Knabenseminar Zuflucht gesucht hatte, wurde diese Reise zwangsläufig auch zur Begegnung mit der deutschen Vergangenheit. Nirgendwo sonst hatten die Nazis so unerbittlich gewütet und so himmelschreiende Verbrechen begangen wie in Polen. Da führte natürlich kein Weg an Auschwitz vorbei, war die Konfrontation mit dem „Golgota des 20. Jahrhunderts“, wie es Johannes Paul II. genannt hatte, unvermeidlich. Das wusste der Ratzinger-Papst und deshalb setzte er sich gegen einige seiner Berater durch, die ihn dringend vor einem Besuch in der Todesfabrik, deren Name zum Synonym für die Schoah geworden ist, abrieten, weil sie dort ein Minenfeld verorteten. Würde es dem schüchternen Intellektuellen, der Benedikt XVI. zeitlebens geblieben war, dem Mann der leisen Töne, wirklich gelingen, Worte zu finden, die dem größten Verbrechen der Menschheitgeschichte angemessen wären? Oder scheute er nicht doch die Konfrontation mit der Schuld, der seines Volkes und auch jener, die ihre Gegner der Kirche selbst unterstellten, weil sie angeblich nicht laut genug die Morde der Nazis angeprangert hätte? Auschwitz, das wusste der deutsche Papst, würde für ihn zum Prüfstein werden. Denn er kam dorthin nicht allein als Vertreter einer Kirche, die mittlerweile weit über eine Milliarde Gläubige zählte. Sondern auch als Sohn des deutschen Volkes, in dessen Namen diese schrecklichen Verbrechen begangen worden sind.

So trat er den diffizilsten Weg seines Lebens an, nachdem er auf den Krakauer Wiesen mit Hunderttausenden Polen das Heilige Messopfer gefeiert hatte. Just dort, wo sich Johannes Paul II. auf seiner letzten Polenreise im August 2002 von seinen Landsleuten verabschiedet hatte; eine Million gläubige Polen, vielleicht noch mehr, waren damals gekommen. Kaum hatte er bei strömendem Regen die Menge gesegnet und mit den polnischen Bischöfen zu Mittag gegessen, stieg der Mann aus Marktl in sein „Papamobil“, das ihn auf der eigens abgesperrten Autobahn nach Auschwitz, polnisch: Oswiecim bringen sollte.

Durch das Tor zur Hölle, das noch immer die höhnische Aufschrift „Arbeit macht frei“ trägt, betrat Benedikt XVI nach einer gut einstündigen Autofahrt zunächst das Stammlager Auschwitz I. Dort betete er in dem berüchtigten Hungerbunker, in dem der hl. Maximilian Kolbe sein Ende fand, aber dadurch einen polnischen Familienvater namens Francisczek Gajowniczek rettete, für den er die Todesstrafe angetreten hatte. Dann führte ihn sein Weg auf das weit gestreckte Gelände des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, auf diesen Planeten des Grauens, auf dem einst der Tod, der „Meister aus Deutschland“, regierte. Über 4000 akkreditierte Journalisten aus aller Welt waren Benedikt XVI. gefolgt, um skeptisch zu verfolgen, ob er den Drahtseilakt meisterte, nicht abzustürzen über dem Abgrund menschlichen Seins.

So passierte der Papst die endlosen Reihen von Baracken, aufgestellt wie zum Appell, bis er zu jenem Hain von Birken kam, der dem Lager seinen Namen gegeben hatte. Sie umsäumten einen Teich, dessen obsidianschwarzer Glanz durch die Regentropfen in Wallung geriet, zu wenig freilich, um in ihm einen Schlund der Unterwelt zu erahnen. Dabei lag auf seinem Grund die Asche unzähliger Toter, deren Leichen in den benachbarten Krematorien verbrannt worden waren, zwischen Landschaften aus Brillengestellen und Schluchten aus Schuhen. Unter den Opfern war auch die heilige Edith Stein gewesen, von Johannes Paul II. 1999 zur Patronin Europas erklärt: eine konvertierte Jüdin, die als Theresia Benedicta vom Heiligen Kreuz in den Karmel eingetreten war, bevor die Nazis sie nach Auschwitz deportierten und dort ermordeten.

Von einem weißen Schirm nur halbwegs vor dem Regen geschützt, den ihm der Wind ins Gesicht sprühte, näherte sich Benedikt XVI. gegen 18.20 Uhr mit kleinen, vorsichtigen Schritten den Gedenktafeln, die in den 22 Sprachen der Toten verkünden: „Dieser Ort sei allezeit ein Aufschrei der Verzweiflung und Mahnung an die Menschheit. Hier ermordeten die Nazis etwa anderthalb Millionen Männer, Frauen und Kinder, die meisten waren Juden, aus verschiedenen Ländern Europas.“

Vor jeder einzelnen Stele hielt er inne, sprach ein kurzes Gebet, als der Regen nachließ. Doch kaum hatte er seinen Platz erreicht, um von dort aus den Fortgang einer kleinen Zeremonie zu verfolgen, um zuzusehen, wie junge Juden Lichter zu den Gedenksteinen brachten und ein Kantor das Kaddish, das Totengebet der Juden, anstimmte, ging ein Raunen durch die versammelte Menge. Der Himmel war aufgerissen, ein gigantischer Regenbogen verband die schwarzen Wolken mit der blutgetränkten Erde. Er erschien wie die Antwort auf die Gebete in polnischer, russischer, hebräischer und englischer Sprache, gefolgt von dem Flehen des Papstes auf Deutsch: „Herr, du bist der Gott des Friedens, du bist der Friede selbst. Gib, dass alle, die in Eintracht leben, im Frieden verharren und alle, die entzweit sind, sich wieder versöhnen.“

In der Abendsonne konnte der Papst schließlich mit leiser, sichtlich gerührter Stimme seine bewegendste Ansprache vortragen:

„An diesem Ort des Grauens, einer Anhäufung von Verbrechen gegen Gott und den Menschen ohne Parallele in der Geschichte, zu sprechen, ist fast unmöglich – ist besonders schwer und bedrückend für einen Christen, einen Papst, der aus Deutschland kommt. An diesem Ort versagen die Worte, kann eigentlich nur ein erschüttertes Schweigen stehen – Schweigen, das ein inwendiges Schreien zu Gott ist: Warum hast du geschwiegen? Warum konntest du all dies dulden? In solchem Schweigen verbeugen wir uns inwendig vor der ungezählten Schar derer, die hier gelitten haben und zu Tode gebracht wordensind; dieses Schweigen wird dann doch zur lauten Bitte um Vergebung und Versöhnung, zu einem Ruf an den lebendigen Gott, dass er solches nie wieder geschehen lasse.“