19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Media Maria Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

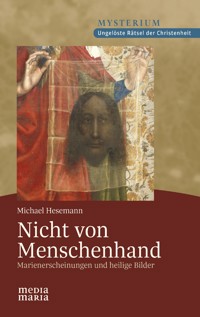

Michael Hesemann untersucht und dokumentiert die eindrucksvollsten Dinge "zwischen Himmel und Erde", in denen gläubige Christen göttliche Zeichen sehen. Im vorliegenden Buch nimmt er Marienerscheinungen und heilige Bilder in den Blick, die sich naturwissenschaftlich nicht erklären lassen. Er nimmt den Leser mit zu den größten Wallfahrtsorten Lourdes, Fatima und Guadalupe mit ihren spektakulären Erscheinungen der Gottesmutter und medizinisch unerklärlichen übernatürlichen Heilungen. Er beschäftigt sich mit geheimnisvollen Bildern, von denen es heißt, sie seien "nicht von Menschenhand geschaffen": Das Fensterbild von Absam, das sich vor über 200 Jahren auf mysteriöse Weise in eine Glasscheibe brannte. Die Tilma von Guadalupe, die, vor 500 Jahren entstanden, Eigenschaften eines Fotos aufweist. Das hauchdünne Muschelseidentuch von Manoppello, aus dem uns ein geheimnisvolles Christusbild anlächelt. Und das Turiner Grabtuch, das seit über einem Jahrhundert die Wissenschaft vor ein unlösbares Rätsel stellt. Stets präsentiert der Autor den neuesten Stand der Forschung und rekonstruiert minutiös die Geschichte dieser "heiligen Bilder", die mehr als jede Ikone ein "Fenster zum Himmel" zu sein scheinen. So wird dieses Buch zu einer packenden Entdeckungsreise auf den Spuren der letzten großen Mysterien unseres Glaubens.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 291

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Michael Hesemann

Nicht von Menschenhand – Marienerscheinungen und heilige Bilder

MYSTERIUM –

1 Ungelöste Rätsel der Christenheit

Michael Hesemann

Nicht von Menschenhand – Marienerscheinungen und heilige Bilder

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Umschlagbild: Die Veronika des Meisters von Flémalle, um 1430, Städel-Museum, Frankfurt

Grafik Umschlag und Innenteil: Karin Cordes, Dipl.-Designerin, Paderborn

eISBN 978-3-94793-191-0

©2015 by Bonifatius GmbH Druck · Buch · Verlag Paderborn

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in elektronische Systeme.

Gesamtherstellung:

Bonifatius GmbH Druck · Buch · Verlag Paderborn

Inhalt

Einleitung

I Das Geheimnis von Lourdes

II Eine Prophezeiung für unsere Zeit

III Ein Foto der Gottesmutter

IV Nicht von Menschenhand gemacht

V Das Schleierbild von Manoppello

VI Das Turiner Grabtuch – Beweis für die Auferstehung?

„Auf die eine oder andere Weise

ist die ungewöhnliche Vorstellung aufgekommen,

dass jene, die nicht an Wunder glauben,

sie nüchtern und kritisch betrachten,

während jene, die an Wunder glauben,

sie blindlings und nur aufgrund eines Dogmas akzeptieren.

Tatsächlich verhält es sich aber genau umgekehrt.

Die Gläubigen akzeptieren sie, weil es Beweise für sie gibt,

während die Ungläubigen sie bestreiten,

weil ihre Doktrin gegen sie ist.“

„Das Wunderbarste an den Wundern ist,

dass sie manchmal wirklich geschehen.“

G. K. Chesterton

Einleitung

Vielleicht war es wirklich ein Wunder, das ich am folgenschwersten Tag des 21. Jahrhunderts, dem 11. September 2001, erlebt habe. Sicher weiß fast jeder, an welchem Ort und womit er gerade beschäftigt war, als er vom Anschlag auf die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York erfuhr. Ich war an diesem Tag, nicht ganz zufällig, in Lourdes. Genauer gesagt: Ich bin regelrecht nach Lourdes geführt worden.

Das Thema, das ich damals eigentlich recherchierte, war die Geschichte des Heiligen Grals, dessen historische und literaturgeschichtliche Identifizierung schließlich Inhalt eines eigenen Buches werden sollte. Ich hatte im Norden Spaniens, im Hochland von Aragon, geforscht, wo die angebliche Reliquie des Abendmahlskelches Jesu nachweisbar im Hochmittelalter verehrt wurde, bevor die spanischen Könige sie zuerst nach Saragossa, dann nach Barcelona und schließlich nach Valencia überführen ließen. Dort, in der halb gotischen, halb barocken Kathedrale der Bischofsstadt, wird der Santo Caliz noch heute in einer eigenen Kapelle verehrt.

Nachdem ich die wahre Irrfahrt der Kelchreliquie, die zwischen dem 8. und dem 11. Jahrhundert immer wieder neu vor den maurischen Invasoren versteckt werden musste, rekonstruiert hatte, nachdem ich überzeugt war, die Schauplätze der mittelalterlichen Parzival-Dichtung identifiziert zu haben, wollte ich meine Spurensuche in Barcelona und Valencia fortsetzen. Dabei hatte ich mich längst viel zu sehr mit meinem Thema identifiziert, als dass ich mich so einfach ins gemietete Auto setzen und losfahren konnte. Vielmehr fühlte ich mich ein wenig wie Parzival, der jahrelang vergeblich umhergeirrt war, unwürdig, den Gral zu finden. Erst als der junge Ritter zufällig am Karfreitag im Gralsland eintraf, einem alten Einsiedler begegnete und bei ihm beichtete, eröffnete sich ihm der Weg zum Gral. Mit Gott versöhnt, war er würdig, das Geheimnis der Eucharistie zu ergründen und aus dem Abendmahlskelch Christi zu trinken. Doch was bedeutete das für mich? Durfte ich, als moderner Gralsforscher, so einfach mal eben nach Valencia fahren, um zu schauen, wonach Generationen von Rittern und Suchenden gesucht hatten? War ich überhaupt würdig, dem Heiligen Gral, als den ich den Santo Caliz bereits identifiziert hatte, zu dienen? Oder war ich gerade dabei, mich zu versündigen?

Immer mehr wuchs in mir das Verlangen, zunächst zu beichten, bevor ich meine Gralssuche fortsetzen konnte. Doch was wie ein guter und sinnvoller Vorsatz klingt, war in diesem Moment gar nicht so leicht zu verwirklichen. Schließlich reichen meine rudimentären Spanisch-Kenntnisse nicht aus, um eine auch nur halbwegs vollständige und damit gültige Beichte abzulegen. Ich konnte also nicht mal so einfach in die nächste Dorfkirche gehen und den erstbesten Beichtstuhl betreten; ich brauchte einen Priester, der mir mein Sündenbekenntnis auf Deutsch oder zumindest auf Englisch abnehmen konnte. Und einen solchen Priester im ländlichen Nordspanien zu finden, erschien mir als ziemlich aussichtslos. Was also tun? Mein spirituelles Bedürfnis irgendwo bei den vielen anderen guten Vorsätzen, die dann doch an der Realität gescheitert waren, ablegen? Oder mich womöglich tagelang durchfragen, bis ich vielleicht einen polyglotten spanischen Dorfpriester finden würde? Ein Blick auf die Karte bot mir eine dritte Alternative an, die mir, je mehr ich darüber nachdachte, immer verlockender erschien. Schließlich brauchte ich nur die Berge zu überqueren, um einen Ort zu erreichen, an dem es mit Sicherheit keinen Mangel an deutschsprachigen Beichtvätern gab. Schließlich gilt er als einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte der katholischen Welt: Lourdes. Zudem wollte ich schon immer mal nach Lourdes. Über Fatima, den Schauplatz der wichtigsten prophetischen Offenbarung des 20. Jahrhunderts, hatte ich zwei Bücher geschrieben, Guadalupe in Mexiko ein Dutzend Mal besucht, Loreto war eine feste Station auf jeder Fahrt an die Adria, Rom meine zweite Heimat geworden, und ins Heilige Land reise ich, wenn die Umstände es zulassen, einmal im Jahr. Nur ausgerechnet nach Lourdes war ich noch nie gekommen, und das musste ich langsam ändern. So setzte ich mich am 10. September 2001, einem Montag, in den Wagen und fuhr los. Natürlich dauerte die Fahrt auf den schmalen, kurvenreichen Pyrenäen-Passstraßen dann doch länger, als ich gedacht hatte, doch schließlich erreichte ich das Marienheiligtum zum Abschluss der allabendlichen Lichterprozession. Die feierliche Stimmung, den sanften Ave-Gesang, der sich mit der Dunkelheit über das Land legte, werde ich nie vergessen. Nachdem ich meine Pilgerherberge, ein einfaches Hotel, erreicht und bezogen hatte, schlenderte ich noch ein wenig durch die Straßen von Lourdes, vorbei an unzähligen Devotionalienläden, und versuchte, jenseits vom Kitsch ihrer Auslagen etwas vom Geist dieses Gnadenortes zu erfassen. Kurz nach Mitternacht ging ich dann schlafen; am nächsten Morgen musste ich recht früh raus, um einen deutschsprachigen Beichtvater zu finden, für die nächste Nacht hatte ich bereits ein Hotelzimmer in Barcelona gebucht.

Nachdem ich am späten Vormittag des 11. September 2001 „meinen“ Priester gefunden und bei ihm gebeichtet hatte, blieb mir noch Zeit, das Gelände rund um die Grotte von Lourdes genauer zu inspizieren. Dort herrschte an diesem Dienstagmorgen eine geradezu gespenstische Ruhe. Obwohl er ein strahlend schöner Spätsommertag zu werden versprach, waren nur wenige Pilger gekommen. So konnte ich zumindest ungestört beten und mir noch Wasser aus der Quelle von Lourdes abfüllen, bevor ich mich auf den Weg zu meinem Auto machte. Auf halber Strecke fiel mir ein Schild auf, das auf einen Kreuzweg verwies. Ich hatte bereits Postkarten von diesem Kreuzweg in den Devotionalienläden gesehen und war beeindruckt, wie realistisch er wirkte. Lebensgroße Statuen trugen authentische Legionärskleidung des 1. Jahrhunderts, das Antlitz Jesu war vom Turiner Grabtuch inspiriert, und über dem Kreuz hing der titulus, eine Rekonstruktion der Holztafel mit dem Namen Jesu, deren rechte Hälfte noch heute in der Basilica di Santa Croce in Rom als Reliquie verehrt wird. Über sie hatte ich 1998 ein Buch geschrieben („Die Jesus-Tafel“), nachdem sieben Experten ihre Inschrift in die Zeit Jesu datiert hatten. Natürlich konnte ich nicht widerstehen, mir diesen Kreuzweg noch anzuschauen, zumal mir ein Gebet dort auch als schöner Abschluss meiner Lourdes-Wallfahrt erschien.

Es war gegen 14.30 Uhr, als ich den langen, kurvigen Weg erreicht hatte, der rund um einen Hügel gleich hinter dem Wallfahrtsbezirk führte. Langsam ging ich seine vierzehn Stationen ab, sprach an jeder ein Gebet, schoss Fotos mit meiner Kamera. Nach gut einer Stunde war ich zurück am Eingang des Grotten-Geländes, kurz vor 16.00 Uhr saß ich im Auto, schaltete das Radio ein. Verzweifelt suchte ich nach einem Sender, der Musik spielte. Ich spreche nur wenig Französisch und ärgerte mich schon darüber, dass die Nachrichtensendungen nicht enden wollten. Besonders nervte mich, dass ständig offensichtlich ein neuer Kinofilm besprochen wurde, in dem, soweit ich verstand, zwei Flugzeuge ins New Yorker World Trade Center stürzten. Auf welche Ideen die Hollywood-Regisseure doch kamen, dachte ich noch und schwor mir, diesen neuen Kassenhit bei meinem nächsten Kinobesuch zu ignorieren. Dann klingelte mein Mobiltelefon, meine Mutter rief an. Ob alles in Ordnung sei, fragte sie, und ob ich schon gehört hätte, was gerade in New York passiert war. Erst jetzt begriff ich, dass es kein futuristischer Action-Thriller war, über den die Moderatoren auf allen Sendern gesprochen hatten, sondern der schrecklichste Terrorakt des noch ganz jungen 21. Jahrhunderts. Als ich abends endlich Barcelona erreicht hatte, schaltete ich den Fernseher ein und verfolgte bis 4.00 Uhr früh die Berichterstattung auf CNN, sah immer wieder die gleichen apokalyptischen Bilder.

Am 16. September kehrte ich nach Deutschland zurück, im Gepäck die 25 Filmrollen à 36 Bilder, die ich auf dieser Reise mit meiner Kamera vom Typ Minolta 7000 geschossen hatte. Digitalkameras gab es zu diesem Zeitpunkt zwar schon, aber die Bildqualität war miserabel, ihre Auflösung zu schlecht, um sich für eine professionelle Nutzung zu eignen. Fünf Tage später, am Freitag, dem 21. September, holte ich die entwickelten Filme und bestellten Abzüge in einem Düsseldorfer Fotoladen ab. Da man damals unscharfe Bilder zurückgeben und auf diese Weise viel Geld sparen konnte, ging ich die 900 Bilder gleich vor Ort durch.

Als ich endlich bei den Aufnahmen aus Lourdes angekommen war, hielt ich inne. Eines der Bilder vom Kreuzweg zeigte mehr, als ich eigentlich fotografieren wollte. Die Statuengruppe der zehnten Station, „Christus wird seiner Kleider beraubt“, war noch deutlich zu erkennen. Doch es schien, als überlagere ein anderes Bild den Moment der größten Demütigung Jesu vor seinem Leiden am Kreuz. Ein vertikaler Lichtstrahl schien vom Himmel, durchdrang das Haupt und das Herz Jesu und erstickte eine grell auflodernde Flamme unmittelbar vor dem Gewand des Herrn. Im Hintergrund der gespenstischen Szene, dort, wo eigentlich nur Bäume standen, erhob sich ein Rastermuster, das der Fensterfront eines Hochhauses glich.

Kein Wunder? Ein Lichteinfall auf dem Kreuzweg von Lourdes verursachte dieses Foto des Autors

.

Die Szene hatte etwas beunruhigend Vertrautes, denn ich hatte, wie Milliarden anderer Menschen in diesen Tagen, sie schon tausendfach gesehen. Die Flamme vor dem Hochhaus glich nur allzu frappierend den Bildern vom Anschlag auf die Zwillingstürme des World Trade Centers, die wohl gerade in jeder Zeitung des Planeten zu sehen waren. Doch mein Foto war keine Doppelbelichtung, kein Fehler des Labors, sondern das Produkt eines Zufalls. Obwohl mir in den zehn Jahren, die ich damals bereits diese Kamera benutzt hatte – ganz ehrlich! – nie etwas Ähnliches passiert war, deutete alles auf ein Missgeschick. Nachdem ich das Foto von der Figurengruppe geschossen hatte, muss ich (oder sich) versehentlich die Kamera geöffnet haben. Ein Lichteinfall, der nur den Bruchteil einer Sekunde dauerte, traf auf den Film und mein letztes Bild. Das muss, da ich an keiner Station mehr als drei Minuten gebetet und fotografiert hatte, gegen 15.00 Uhr MEZ geschehen sein. Zum gleichen Zeitpunkt, nämlich um 9.03 Uhr EST (Eastern Standard Time, also New Yorker Ortszeit), schlug Flug UA 175 im zweiten der Zwillingstürme des World Trade Centers ein.

Ich gebe zu, ich weiß bis heute nicht, was das zu bedeuten hat. Natürlich war es ein unheimlicher Zufall, dass ein Lichteinfall am Kreuzweg des berühmtesten Wallfahrtsortes der Welt im Augenblick der WTC-Katastrophe eine solche Zweitbelichtung kreierte. Wer an Zufälle glaubt, dem wird diese Erklärung ausreichen. Eine Manipulation des Labors ist ausgeschlossen, zumal die Entwicklung maschinell erfolgte. Zudem wusste niemand außer mir, wann die Aufnahmen entstanden waren. Spielt man allerdings auch nur für einen Augenblick mit den Möglichkeiten jenseits des Zufalls, so bekäme das Bild eine tiefere Bedeutung.

Die zehnte Kreuzwegstation von Lourdes zeigt, wie gesagt, Jesus im Augenblick seiner größten Demütigung vor dem Leiden am Kreuz. Doch sie stellt ihn nicht etwa leidend dar, sondern in seiner ganzen Majestät und Würde, voll Vertrauen und innerer Kraft, wie er zum Himmel schaut, die Arme ausstreckt und all jenen vergibt, die nicht wissen, was sie tun. Und dann ist da Sein Licht, das die Erde trifft im Augenblick der größten Demütigung einer Großmacht, des Leidens und Sterbens Tausender, verursacht durch die Anhänger einer Doktrin des Hasses, die so wenig wussten, was sie taten, wie die Schergen von Golgota. Es ist, als wolle Er uns trösten mit der Botschaft, dass Sein Licht unsere einzige Rettung ist. Als wolle Er uns einladen, ebenfalls zu vergeben und Ihm zu vertrauen, der durch Sein Blut die Welt erlöste. Es ist mächtiger als alle Kriegsherren der Erde. Wenn dieses Bild eine Botschaft hätte, dann diese: Habt keine Angst, sondern vertraut in Ihn, der alles Leiden beendet, der das Böse besiegt und das Ewige Leben verheißt.

Vielleicht schenke ich dem Produkt eines fotografischen Unfalls damit viel zu viel Beachtung. Ich weiß es nicht. Damals entschied ich mich, das Bild nur in begrenztem Rahmen zu veröffentlichen, auf einer englischsprachigen Website zu meinem Buch „The Fatima Secret“ (deutsch: Das Fatima-Geheimnis), das ein Jahr zuvor in den USA erschienen war. Niemand sollte mir vorwerfen, den Schrecken des 11. Septembers für persönliche Publicity auszunutzen, mir Wundersucht oder Sensationsgier unterstellen können. Alle Foto-Experten, die ich seitdem konsultierte, bestätigten mir nur, was ich ohnehin schon wusste: dass das Bild durch einen kurzfristigen Lichteinfall beim Öffnen der Kamera entstanden war. Das weiß ich selbst, das habe ich nie bestritten. Doch das erklärt auch nicht, weshalb ein dummer Zufall in einem so bedeutungsschweren Moment an einer Stätte wie Lourdes ein so interessantes Ergebnis produzierte.

Gläubige Menschen, denen ich das Foto zeigte, sprachen dagegen von „einem Zeichen der Vorsehung“. Doch war es das? Kommuniziert Gott auf so banale Weise mit uns Menschen? Schickt er uns Zeichen, die uns Hoffnung schenken, die uns in unserem Glauben bestärken sollen? Hinterlässt er, banal gesprochen, Visitenkarten seiner Existenz, damit wir in einer scheinbar gottverlassenen Zeit nicht verzweifeln? Hat er, wie es die Heilige Schrift behauptet, immer schon durch Zeichen und Wunder, größere wie kleinere, zu uns gesprochen? Offenbarte er sich nicht nur den Heiligen und Propheten, sondern manchmal auch den Unwürdigen, ja jedem Einzelnen von uns? Dieser Frage möchte ich in dieser Trilogie, deren erster Band Ihnen gerade vorliegt, auf den Grund gehen. Daher lade ich Sie, verehrte Leser und Leserinnen, zu einer Spurensuche ein. Es gilt nicht weniger, als die Handschrift Gottes zu entdecken, in unserem Alltag, in der Kirche und in der Geschichte.

Zugegeben, es ist mir schwergefallen, dieses Buch zu schreiben. Denn Wunder sind ein diffiziles Thema, die Beschäftigung mit ihnen gleicht einem ständigen Balanceakt. Einerseits ist da die berechtigte Sorge, vom Wesentlichen abzulenken und einem naiven Kinderglauben, ja einer an Aberglauben grenzenden Wundersucht Vorschub zu leisten. Auf der anderen Seite ist der christliche Glaube nicht rational erklärbar, ja ohne Wunder undenkbar. Schließlich ist es seine Kernaussage, dass Gott nicht nur passiv existiert, sondern aktiv in die Geschichte eingegriffen hat. Gott ist durch ein Wunder Mensch geworden, um uns zu erlösen, er hat sich durch Wunder seinen Zeitgenossen offenbart, und seine Auferstehung war das größte Wunder aller Zeiten.

Wer die Wunder Jesu, wie sie uns die Evangelien überliefern, für fromme Fiktionen hält, der zweifelt auch am Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Dass sie keinesfalls reine Metaphern sind, wie uns eine „historisch-kritische“ Exegese weismachen will, das geht schon aus den Worten Jesu selbst hervor. Denn als Johannes der Täufer, der große Verkünder des nahenden Gottesreiches, noch aus dem Gefängnis fragen ließ: „Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten?“, verwies Jesus gerade auf die übernatürlichen Manifestationen seines Heilswirkens: „Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht: Blinde sehen wieder und Lahme gehen; Aussätzige werden rein und Taube hören; Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet“ (Mt 11,2-5). Fast als wolle er modernistische Exegeten direkt ansprechen, fügte er hinzu: „Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt“ (11,6).

Konsequent vermeidet es der vierte Evangelist, Johannes, überhaupt von „Wundern“ zu sprechen. Er bevorzugt den Begriff „Zeichen“. Das verrät nicht nur, dass Jesu Taten auf einer Metaebene eine tiefere Bedeutung haben. Sondern auch, dass es ihm eben nicht darum ging, uns lediglich zu ver-wundern, sondern Zeichen zu setzen für das angebrochene Gottesreich, für das Heilswirken Gottes am Menschen.

Zeichen und Wunder lassen uns auch heute noch erahnen, dass Gott mit uns ist, selbst wenn es manchmal so scheint, als habe die Welt das vergessen. Doch wer glaubt – um ein Wort des letzten Papstes, Benedikts XVI., aufzugreifen –, der ist tatsächlich nie allein. Er spürt die Präsenz, die Allgegenwart des Göttlichen. Und manchmal wird er Zeuge eines Fingerzeigs, der ihn erahnen lässt, dass Gottes Wirken unsere scheinbare Realität durchdringt.

Michael Hesemann

I. Das Geheimnis von Lourdes

Es gibt nur wenige Orte auf Erden, an denen Gottes Wirken in der Gegenwart so spürbar wird wie in Lourdes. Das einstige Nest im südfranzösischen Pyrenäenvorland ist so etwas wie die Welthauptstadt der Hoffnung. Kein Tag vergeht, an dem nicht Kranke und Leidende aus aller Welt hier eintreffen, weil sie fest daran glauben, dass ihnen geholfen werden könnte. Doch obwohl der Site des Sanctuaires (Heilige Bezirk) von einer schlanken, neugotischen Basilika aus dem Jahre 1871 überragt wird, obwohl er sogar eine unterirdische Basilika für 25 000 Besucher aufweisen kann, ist das eigentliche Ziel der unzähligen Pilgerzüge keine Kirche und auch kein Gnadenbild. Es ist eine Quelle. Ihr eiskaltes, klares Wasser trinken bis zu sechs Millionen Pilger im Jahr, die Kranken baden sogar in ihm. In den sogenannten Piscines (Bädern), die erst 1955 errichtet wurden, stehen 19 marmorne Wannen (elf für Frauen, sechs für Männer und zwei für Kinder) bereit, um jährlich bis zu 300000 Heilsuchende im nur 12 Grad Celsius kalten Wasser eintauchen zu lassen. Dabei ist es, chemisch betrachtet, allenfalls gewöhnliches Trinkwasser. Weder weist es eine ungewöhnliche Mineralienkombination noch messbare Strahlungswerte auf. Was das Wasser von Lourdes auf der Welt einzigartig macht, sind vielmehr die Umstände, unter denen seine Quelle entstand.

Mitte des 19. Jahrhunderts war Lourdes eine eher schäbige Kreisstadt mit gerade einmal 4000 Einwohnern, am rechten Ufer des Flusses Gave am Fuße einer alten Burg gelegen. Einen sprudelnden Gebirgsbach namens Lapaca, der in den Gave mündete, säumten zahlreiche Mühlen. Eine davon, die Mühle Boly, war von François Soubirous und Louise Castérot gepachtet worden. Dort kamen ihre neun Kinder zur Welt, von denen fünf schon früh starben. Ihre älteste Tochter, 1844 geboren, hieß Bernadette.

Die ersten Jahre des Mädchens, das als zart, still und anmutig beschrieben wird, verliefen harmonisch und unspektakulär. Als Müller genoss ihr Vater eine gewisse soziale Stellung und hatte sein Auskommen. Das änderte sich erst, als die Industrialisierung auch im Pyrenäenvorland ihren Tribut verlangte. Immer mehr industrielle Mühlen verdrängten die alteingesessenen Handwerksbetriebe, zudem führte eine Wirtschaftskrise zu Zahlungsschwierigkeiten bei den Kunden. Schließlich fehlte François Soubirous das Geld, um seine Pacht zu bezahlen. Die Besitzer verwiesen ihn daraufhin der Mühle, er war jetzt arbeitslos. Für seine Familie begann damit eine bittere Zeit der Armut und Fehlschläge.

Besonders hart traf Bernadette das Schicksal. Sie litt bald unter Asthma und Magenproblemen, verursacht durch die karge Kost. Während ihr Vater versuchte, sich als Gelegenheitsarbeiter durchzuschlagen, und ihre Mutter Stellen als Magd und Haushaltshilfe annahm, erkrankte sie an der Cholera. Nur knapp überlebte sie die schwere Krankheit, deren Folgen sie ihr Leben lang begleiteten. Doch kaum hatte sie sich halbwegs wieder erholt, musste die 13-Jährige bei ihrer Patentante als Hilfskraft in einer Gastwirtschaft arbeiten, um ihre Familie zu entlasten. Finanziell völlig ruiniert, war die sechsköpfige Familie schließlich gezwungen, in das einstige Dorfgefängnis zu ziehen, das man nur Cachot, „das Loch“, nannte. Es gehörte einem Verwandten, der ihn der Familie zur Verfügung stellte, ohne Miete dafür zu verlangen. Doch der schmale Bau, der zu lange leer gestanden hatte, war feucht, dunkel und ungesund. Sein einziges Zimmer war nicht einmal 16 Quadratmeter groß, als Möbel dienten zwei schmale Betten und ein Koffer für die Kleidung. Es fehlte am Nötigsten, ja eigentlich an allem. Als Vater Soubirous auch noch beschuldigt wurde, beim Bäcker zwei Säcke Mehl gestohlen zu haben, war die Verzweiflung groß.

Doch so tief der soziale Abstieg diese Familie auch in den Abgrund geführt hatte, sie verlor ihre Hoffnung nicht. Obwohl sie nie eine Schule besucht hatte, weder lesen noch schreiben konnte, beherrschte Bernadette immerhin das „Vaterunser“, das „Gegrüßet seist Du, Maria“ und den Rosenkranz. Man betete regelmäßig gemeinsam, ging sonntags in die Dorfkirche. Zunächst bei ihrer Amme, dann bei den Schwestern des Hospizes von Lourdes erhielt Bernadette sogar einen einfachen Katechismusunterricht. Sie war tief gläubig und stets freundlich, verfügte aber über keine tieferen theologischen Kenntnisse und wirkte ein wenig begriffsstutzig. Wenn es ihr zu viel wurde mit der Glaubensunterweisung, griff sie einfach zu ihrem Rosenkranz und betete.

Die Erscheinungen

Dann kam der 11. Februar 1858, ein kalter, trüber Donnerstag, zugleich aber der Beginn des Karnevals (im Rheinland würde man sagen: Weiberfastnacht!). Wie so oft im Winter, wollte Bernadette gegen Mittag zusammen mit ihrer Schwester und einer Freundin am Ufer des Gave Brennholz sammeln. Als sie ihre Strümpfe auszog, um den Mühlenkanal zu überqueren, hörte sie ein Geräusch, das von der nahen Felswand stammte. Es klang wie ein Donnergrollen. Bernadette schaute auf, blickte in Richtung einer Grotte, die seit jeher den Namen Massabielle („alter Felsen“) trug. In einer Felsnische ein wenig oberhalb bewegte sich ein Strauch so heftig, als sei er vom Sturm gepeitscht. Für einen Augenblick war eine goldgelbe Wolke zu sehen. Dann stand in der Nische „eine wunderschöne, weiß gekleidete Dame“, die das Mädchen anlächelte und ihm ein Zeichen gab, näherzukommen.

Ihr Lächeln nahm Bernadette alle anfängliche Furcht. Für einen Augenblick wusste sie nicht, ob sie wachte oder träumte, schloss ihre Augen und öffnete sie langsam wieder. Die Frau war noch immer da. Jetzt bemerkte das Mädchen, dass die Fremde einen Rosenkranz um ihren rechten Arm trug. Ohne zu wissen, was sie tat, griff Bernadette fast instinktiv nach ihrem Rosenkranz, fiel auf die Knie und fing an zu beten. Die „Dame“ lächelte weiter. Lautlos ließ sie die Perlen ihres Rosenkranzes durch die Finger gleiten. Erst als das Gebet beendet war, entschwand sie.

Noch einen Augenblick sah Bernadette ihr nach, dann tauchten schon ihre Schwester und die Freundin auf, die sich wunderten, weshalb sie zurückgeblieben war. Erst nach einigem Zögern erzählte sie zunächst nur der Schwester, dann auch ihrer Mutter, was sie erlebt hatte. Doch beide dachten, das Mädchen hätte sich das alles nur eingebildet. Oder war es ein Trugbild, vielleicht ein Gespenst, wohlmöglich Teufelswerk, was ihr da erschienen war?

Während Bernadette keinen sehnlicheren Wunsch verspürte, als zu der Grotte zurückzukehren, tat ihre Mutter alles, um ihr das wieder auszureden. Erst am Sonntag siegte die Beharrlichkeit der Vierzehnjährigen, die überzeugt war, einen inneren Ruf zu hören. Ihre Schwester kam mit, begleitet von einem halben Dutzend ihrer Freundinnen, denen sie längst von Bernadettes „Spinnerei“ erzählt hatte. Doch auch die kleine „Seherin“ war verunsichert. Die Worte ihrer Mutter lagen ihr schwer auf der Seele: Was, wenn es wirklich ein Geist oder gar ein Dämon gewesen war? Zur Sicherheit besorgte sie sich Weihwasser, um, sollte sie wieder auftauchen, die seltsame Fremde damit zu „testen“.

Kaum war sie an der Grotte angekommen, fiel Bernadette erneut auf die Knie und begann, den Rosenkranz zu beten. „Da ist sie! Da ist sie!“, rief sie nach einer kurzen Weile laut auf. „Schnell, benutze das Weihwasser!“, rief ihre Schwester ihr zu. Das Mädchen folgte dem Rat, spritzte mit dem geweihten Wasser in Richtung des Strauches. Die „Dame“, die über ihm zu schweben schien, nickte nur wohlwollend mit dem Kopf. „Sie lächelt uns alle an!“, vermeldete Bernadette. Im Halbkreis knieten die sechs Dorfmädchen nieder. Doch statt ebenfalls die Erscheinung zu sehen, beobachteten sie nur, wie Bernadette allmählich in Ekstase fiel, glückstrunken und mit verklärtem Antlitz für einen Augenblick in eine andere Welt zu blicken schien.

Die Freundinnen wussten mit dieser Situation nicht umzugehen. Die Angst, Bernadette, die schon halb im Jenseits weilte, könne sterben, ließ sie hysterisch werden. Zuerst brüllten sie den Namen des Mädchens, dann riefen sie laut um Hilfe. Zwei Müllersfrauen hörten die Rufe, eilten herbei und versuchten, Bernadette durch sanftes Zureden in die Gegenwart zurückzuholen. Doch das Mädchen sah und hörte nichts anderes als die Erscheinung. Dann kam ein Müller dazu, packte das Mädchen unter die Arme und schleppte es zu seiner Mühle. Nach wie vor starrte Bernadette auf einen Punkt, der ihr zu folgen schien. Versuchte der Müller, ihren Kopf zu drehen, fiel dieser automatisch wieder in seine ursprüngliche Stellung zurück. Erst im Innern der Mühle kam das Mädchen wieder zu Bewusstsein.

Die sechs Mädchen erzählten im ganzen Ort von ihrem Erlebnis mit Bernadette. Hatte ihre Mutter ihr zunächst verboten, noch einmal an die Stelle zurückzukehren, gab sie schließlich dem sozialen Druck nach. Zwei fromme Frauen holten sie am nächsten Donnerstag ab, gingen mit ihr zur Kirche und überreichten ihr eine geweihte Kerze sowie Papier, Feder und Tinte, bevor sie mit ihr zu der Grotte gingen. Kaum waren sie dort angekommen, kniete Bernadette nieder und begann, den Rosenkranz zu beten. Es dauerte nicht lange, dann stieß sie einen Freudenschrei aus: „Sie kommt! Sie ist da!“ Dieses Mal aber fiel das Mädchen nicht in Ekstase, sondern blieb bei vollem Bewusstsein. Als sie ihr Gebet beendet hatte, forderten sie die Frauen auf, die „Dame“ zu bitten, eine Botschaft an sie niederzuschreiben. Doch die weiße Gestalt lächelte nur. Dann sprach sie das erste Mal zu Bernadette: „Was ich Ihnen zu sagen habe, braucht nicht aufgeschrieben zu werden. Wollen Sie vierzehn Tage lang nach hier zurückkehren?“ Das Mädchen nickte begeistert. Noch nie war sie von jemandem „gesiezt“ worden. „Frag sie, ob unsere Anwesenheit nicht unerwünscht sei“, flüsterte eine der Frauen. „Nein, ihre Gegenwart ist mir nicht unangenehm“, antwortete die Erscheinung. Noch einmal begann Bernadette zu beten, schien zu unterbrechen, ein inneres Zwiegespräch mit der Erscheinung zu führen. Erst nach einer Stunde war alles vorbei. „Hat sie dir noch etwas gesagt?“, fragten die Frauen. „Ja“, antwortete das Mädchen, „sie hat mir gesagt: Ich verspreche Ihnen nicht, Sie in dieser Welt glücklich zu machen, wohl aber in der anderen.“ Ihren Namen wollte die „Dame“ noch nicht verraten.

Bernadette tat alles, um ihr Versprechen der Erscheinung gegenüber zu erfüllen. An zwölf der nächsten vierzehn Tage pilgerte sie, meist mit einer geweihten Kerze und ihrem Rosenkranz ausgerüstet, zu der Grotte und betete mit der „Dame“, von der sie noch immer nicht wusste, wer sie war. Am wahrscheinlichsten erschien es den abergläubischen Dorfbewohnern, dass die Seele einer Verstorbenen versuchte, sich durch das Gebet des Mädchens aus dem Fegefeuer zu befreien. Als der Polizeikommissar von Lourdes, ein Herr Jacomet, sie verhörte, bezeichnete Bernadette die weiße Frau immer bloß als „Aquero“, was man am treffendsten als „die da“ übersetzen kann. Mal lehrte sie das Mädchen ein Gebet, mal offenbarte sie ihr „ein Geheimnis, das allein ihr gilt“, dann rief sie zur „Buße! Buße! Buße!“ auf: „Beten Sie zu Gott für die Sünder! Küssen Sie die Erde zur Buße für die Sünder!“

Das freilich sprach sich schnell herum. Erst waren es 50 Menschen, die Bernadette zur Grotte begleiteten, dann 100, bald 150, schließlich 300. An einem Tag, dem 25. Februar, wurde ihnen ein geradezu absurdes Schauspiel geboten. Einer der Zeugen, der Steuereintreiber Jean B. Estrade, beschrieb es so:

„Sie schob die Zweige des Rosenstrauches beiseite und schritt auf den Felsen zu. Dort angekommen, küsste sie den Boden oberhalb des Busches. Dann kehrte sie auf den Pfad zurück und fiel von neuem in Ekstase.

Nach etwa zehn Minuten erhob sich die Seherin noch einmal und schien beunruhigt. Zögernd wandte sie sich um, schaute in Richtung des Gave und machte einige Schritte vorwärts. Plötzlich blieb sie stehen und blickte um sich, als höre sie ihren Namen rufen und lausche Worten, die vom Felsen her an ihr Ohr drangen. Sie machte ein Zeichen der Zustimmung und schritt in Richtung der Grotte nach der linken Seite der Nische. Nachdem sie etwa drei Viertel des Weges zurückgelegt hatte, machte sie plötzlich halt und schaute verstört um sich. Sie hob den Kopf, als wollte sie die Dame etwas fragen. Dann neigte sie sich zur Erde und begann, mit den Händen auf dem Boden zu kratzen. Die kleine Mulde, die so entstand, füllte sich mit Wasser. Nach einigen Minuten des Wartens beugte sie sich über das Wasser, trank davon und wusch sich das Gesicht. Auch nahm sie einen Grashalm, steckte diesen in die Erde und führte ihn zum Mund.

Erstaunt und überrascht folgten die Zuschauer dieser eigenartigen Szene und standen wie gelähmt dabei.

Als die Seherin sich wieder erhob und auf ihren gewohnten Platz zurückkehrte, war ihr Gesicht noch von dem schmutzigen Wasser beschmiert. Bei diesem Anblick entrang sich der Volksmenge ein Schrei der Entrüstung und des Mitleids. Bernadette ist von Sinnen! Das arme Kind ist verrückt!“

Erst später, als sie wieder aus der Ekstase erwacht war, erklärte sie ihr seltsames Verhalten: „Während ich betete, sagte mir die Dame mit lieblicher, aber zugleich ernster Stimme: ‚Gehen Sie zur Quelle, waschen Sie sich dort und trinken Sie‘. Da ich nicht wusste, wo sich die Quelle befand, glaubte ich, zum Gave gehen zu müssen. Die Dame aber rief mich zurück und machte mir mit dem Finger ein Zeichen, ich solle links unter die Grotte gehen. Ich gehorchte, sah aber kein Wasser. Ich wusste auch nicht, woher ich Wasser holen sollte. Als ich anfing, auf dem Boden zu kratzen, kam es hervor. Erst als es sich etwas geklärt hatte, trank ich davon und habe mich dann gewaschen.“

Die Wunderquelle

Zunächst aber wunderten sich die Menschen in Lourdes über Bernadettes „seltsames“ Verhalten. Nur einige wenige, die noch an der Felswand geblieben waren, um ihr Gebet zu vollenden, sahen, wie sich das Erdloch, das von ihr gegraben worden war, allmählich mit Wasser füllte. Gegen Nachmittag bemerkten Spaziergänger, dass ein kleiner Bach von der Böschung her floss, der am Vortag noch nicht dagewesen war. Noch erstaunlicher erschien ihnen, dass dieser Bach zusehends anschwoll und sich allmählich seinen Weg zum Gave bahnte. Am nächsten Morgen, als Bernadette, den Spott der Menschen fürchtend, zuhause blieb, stellten die versammelten Schaulustigen fest, dass unter dem Felsen von Massabielle eine beachtliche Quelle hervorsprudelte. Ein Wunder, waren die Menschen überzeugt, ein eindrucksvolles Zeichen Gottes!

So waren es schon mehr als 2000 Menschen, die am Morgen des 28. Februars zu der Grotte kamen. Kaum war die Erscheinung verschwunden, legten zwei Arbeiter aus Lourdes ein erstes Becken für das Wasser der Quelle an, die jetzt so reich sprudelte. Gleich in der folgenden Nacht schlich gegen 3.00 Uhr früh eine Frauengestalt zu ihr, begleitet von zwei kleinen Kindern. Catherine Latapie, so hieß die Dame, war zu diesem Zeitpunkt 38 Jahre alt und lebte in Loubajac, einem Nachbarort. Zwei Jahre zuvor war sie von einem Baum gestürzt, hatte sich den Oberarm verrenkt und den rechten Armplexus gezerrt, was zu einer Lähmung der rechten Hand geführt hatte. Jetzt war sie hochschwanger, erwartete ihr drittes Kind und war zugleich mit Sorge erfüllt. Am Vortag hatte sie von der mysteriösen Quelle gehört, jetzt war sie mitten in der Nacht aufgewacht, erfüllt von dem unstillbaren Drang, dorthin zu pilgern. Als sie endlich ihr Ziel erreicht hatte, kniete sie nieder und betete, bis der Morgen dämmerte. Dann tauchte sie ihre Hand in das neue Becken mit dem frischen Quellwasser. Sofort spürte sie eine Veränderung. Innerhalb von Minuten wurden ihre Finger gerade und geschmeidig, konnte sie ihre Hand wieder strecken und beugen wie einst vor dem Unfall. Im gleichen Moment setzten bei ihr die Wehen ein. Sie schaffte es gerade noch nach Hause, wo sie am Abend des gleichen Tages ihr drittes Kind zur Welt brachte, das sie auf den Namen Jean-Baptiste (Johannes der Täufer) taufen ließ. Der Junge wurde 1882 zum Priester geweiht. 20 Jahre zuvor, am 18. Januar 1862, nach ausgiebiger Konsultation ihrer Ärzte und Befragung ihres Umfelds, hatte Bischof Laurence von Tarbes die Heilung von Catherine Latapie zum ersten Wunder von Lourdes erklärt.

Hunderte Heilungen folgten, weit über 30 000 Fälle bis heute. Rund 7000 von ihnen wurden offiziell dem „Medizinischen Büro“ von Lourdes gemeldet, das auf Anregung des Bischofs von Tarbes 1883 unter Leitung des Arztes Baron Dr. George-Fernand Dumot de Saint-Maclou eingerichtet worden war. Zuvor, ab 1859, war Prof. Henri Vergez von der Medizinischen Fakultät der Universität Montpellier vom Bischof beauftragt worden, die angeblichen Wunderheilungen zu untersuchen. Sieben Fälle hielten seiner kritischen Überprüfung stand. Heute gehören über 10000 Ärzte aus aller Welt der „Internationalen Ärzte-Vereinigung von Lourdes“ (A.M.I.L. – Association Medicale Internationale de Lourdes) an, die seit 2009 von dem Harvard-Absolventen Dr. Alessandro di Franciscis (dem ersten Nicht-Franzosen auf diesem Posten) geleitet wird. Nach wie vor werden ihm jedes Jahr bis zu 35 Heilungen gemeldet. Doch man ist streng, sehr streng bei ihrer Überprüfung. „Die Kirche hat die Suche nach Wunderbarem nie gefördert, sondern hat es vorgezogen, den Glauben auf der Offenbarung und dem Dogma aufzubauen. Natürlich sind die Wunder ein fester Bestandteil des Glaubens an Jesus Christus, aber heutige Wunder sind kein Glaubensinhalt (das heißt, man ist nicht verpflichtet, daran zu glauben …): Sie sind ungeschuldete Geschenke Gottes für uns heute, die sorgfältig und vernünftig geprüft werden müssen, damit man nicht in einen illusorischen und gefährlichen Gefühlsglauben fällt. Daher sind eine Reihe von Kriterien aufgestellt worden, mit denen Heilungen beurteilt werden können, die dann als Wunder anerkannt werden“, hatte Dr. Patrick Theillier, der Vorgänger Dr. di Franciscis als ständiger Arzt im Wallfahrtsbezirk, das Vorgehen erklärt. Es sind die gleichen Kriterien, die im Fall von Selig- und Heiligsprechungen gelten; nur eine Heilung, die ihnen entspricht, hat eine Chance, als „Wunder“ gelten zu dürfen. Kein Geringerer als Kardinal Prospero Lambertini, der spätere Papst Benedikt XIV. (1740-1758) - einer der klügsten und aufgeklärtesten Köpfe seiner Zeit - hat sie bis heute gültig festgelegt:

„1. Die Krankheit muss schwer und ihre Heilung laut Urteil qualifizierter Ärzte extrem schwierig bis unmöglich sein.

2. Die Krankheit darf sich nicht schon kurz vor dem Abklingen befinden oder bei der Krisis angelangt sein, welche der Heilung des Kranken vorausgeht. Nicht gegen ein Wunder spricht jedoch, wenn die Krankheit normalerweise durch ein Medikament oder andere ärztliche Mittel geheilt werden kann, diese Mittel aber dort fehlen, wo sich das Wunder ereignet.

3. Es dürfen keine Medikamente verabreicht worden sein, die eine solche Krankheit heilen können. Ferner muss sicher sein, dass sich die verwendeten Medikamente als unwirksam erwiesen.

4. Die Heilung muss plötzlich erfolgen.

5. Die Heilung muss vollständig sein. Zurückbleiben dürfen lediglich harmlose Folgeerscheinungen, wie etwa Narben.

6. Der Heilung darf keine größere heilsame Krise vorausgegangen sein (…)

7. Die Heilung muss sich als stabil und dauerhaft erweisen.“

Im Fall der Heilungen in Lourdes kamen noch zwei weitere Kriterien hinzu. So muss die ursprüngliche Diagnose im Vorfeld der Heilung mindestens von einem zweiten Arzt ohne jeden Zweifel bestätigt worden sein und die Heilung selbst im Idealfall mit einer Wallfahrt nach Lourdes, zumindest aber mit dem Besuch einer Nachbildung der Lourdes-Grotte oder dem Trinken von mitgebrachtem Lourdes-Wasser zusammenhängen. Dann nimmt sich zunächst eine Untersuchungskommission des „Medizinischen Büros“ der Sache an. Erst wenn eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder eine Heilung als „beim derzeitigen Kenntnisstand der Medizin unerklärlich“ attestiert, wird die entsprechende Akte der kirchlichen Autorität, dem Bischof von Tarbes und Lourdes, vorgelegt. Der wiederum informiert den Heimatbischof des oder der Geheilten.