24,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Media Maria Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

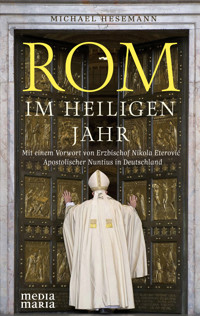

Zum Heiligen Jahr, von Papst Franziskus am 24. Dezember 2024 eröffnet, werden 40 Millionen Pilger in Rom erwartet – darunter rund eine Million aus dem deutschsprachigen Raum. In diesem Buch erfährt der Rompilger alles über die Tradition der Heiligen Jahre, den Jubiläumsablass und wie er erlangt werden kann, die vier Papstbasiliken mit ihren Heiligen Pforten, die sieben Pilgerkirchen und die 40 römischen Gotteshäuser und die Katakomben, die im Jubiläum des Jahres 2025 eine besondere Rolle spielen. Die wichtigsten Kirchenlehrer, Heiligen und Reliquien, denen wir in Rom begegnen, werden ebenso vorgestellt. Schließlich führen uns 12 prominente Romkenner zu ihren Lieblingsorten in der Ewigen Stadt: Erzbischof Georg Gänswein, Kurt Kardinal Koch, Gerhard Ludwig Kardinal Müller, Paul Badde, Oberst Christoph Graf, Prof. Dr. Stefan Heid, Dr. Claudia Kaminski, Martin Lohmann, Martin Rothweiler, Gudrun Sailer, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis und Prof. Dr. Dr. Ralph Weimann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 429

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Michael Hesemann

Rom

im

Heiligen Jahr

Michael Hesemann

RomimHeiligen Jahr

Mit einem Vorwort von S. E. Erzbischof Nikola Eterović, Apostolischer Nuntius in Deutschland

Titelbild: Öffnung der Heiligen Pforte durch Papst Franziskus im Jahr 2015 © kna

ROM im Heiligen Jahr

Mit einem Vorwort von S. E. Erzbischof Nikola Eterović, Apostolischer Nuntius in Deutschland

Michael Hesemann

© Media Maria Verlag, Illertissen 2024

Alle Rechte vorbehalten

ISBN 978-3-947931-67-5

e-ISBN 978-3-947931-89-7

www.media-maria.de

Dem hl. Papst Johannes Paul II. gewidmet, der mich im Heiligen Jahr 2000 inspirierte, mich fortan der Neuevangelisierung zu widmen, und, ebenfalls in memoriam, meiner Mutter Renate Hesemann, die am glücklichsten in »ihrem Rom« war.

Inhalt

Vorwort von S. E. Erzbischof Nikola Eterović, Apostolischer Nuntius in Deutschland

»Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben« (Joh 14,6)

Einleitung

Der Weg nach Rom

I. Eine kleine Geschichte der Heiligen Jahre

II. »Pilger der Hoffnung« – Papst Franziskus lädt ein

Papst Franziskus, Spes non confundit, die Verkündigungsbulle des Ordentlichen Heiligen Jahres 2025 (Auszüge)

III. Papst Franziskus Das Gebet des Heiligen Jahres

IV. Angelo Kardinal de Donatis, Großpönitentiar des Heiligen Stuhls

Wie man den Jubiläumsablass gewinnt

V. Das Logo des Heiligen Jahres 2025

VI. Die vier Papstbasiliken

1. Der Petersdom (S. Pietro in Vaticano)

Gudrun Sailer: Im stillsten Raum von Rom

Dr. Claudia Kaminski: Die Scavi und das Petrusgrab

Martin Lohmann: Am geistlichen Fundament der Kirche

Paul Badde: Im Inneren des Veronika-Pfeilers

2. Die Lateranbasilika (S. Giovanni in Laterano)

2a. Die Heilige Stiege (Pontificio Santuario della Scala Santa)

3. St. Paul vor den Mauern (S. Paolo fuori le mura)

Prof. Dr. Dr. Ralph Weimann: Tre Fontane – Ort geistiger Strahlkraft

4. Santa Maria Maggiore

Paul Badde: Roms verborgenes Weltwunder

4b. Basilika S. Praxedis (S. Prassede)

VII. Die Wallfahrt zu den sieben Kirchen

5. Basilika vom Heiligen Kreuz zu Jerusalem (Basilica di S. Croce in Gerusalemme)

6. Basilika St. Laurentius vor den Mauern (Basilica S. Lorenzo fuori le mura)

7. Basilika St. Sebastian vor den Mauern (Basilica S. Sebastiano fuori le mura)

VIII. Kleine Katakomben-Wallfahrt

S. Em. Gerhard Ludwig Kardinal Müller: Die heilige Agnes als Vorbild für unsere Zeit

IX. Die Jubiläumskirchen des Jahres 2025

X. Die Kirchen der Kirchenlehrer und Schutzpatrone Europas

Martin Rothweiler: Santa Sabina – eine Oase dominikanischer Spiritualität

XI. Die deutsche und österreichische Nationalkirche

Martin Lohmann: Santa Maria dell’Anima

XII. Die Kirchen des Fegefeuers, der Barmherzigkeit und der Göttlichen Liebe

Oberst Christoph Graf: Die Kirche des Fegefeuers

XIII. Der Vatikan

Msgr. Prof. Dr. Stefan Heid: Der Campo Santo Teutonico – der deutsche Friedhof im Vatikan

S. E. Erzbischof Georg Gänswein: Mein Lieblingsort in der Ewigen Stadt

XIV. Der Heilige des Heiligen Jahres, Carlo Acutis

XV. Nicaea 325–2025 – das andere Jubiläum

S. Em. Kurt Kardinal Koch: Nicaea 325 – unser Glaubensbekenntnis wird 1700 Jahre alt

XVI. Tipps für Pilger und Touristen

Fürstin Gloria von Thurn und Taxis: Roma, la Città eterna

XVII. Der Veranstaltungskalender des Heiligen Jahres

Anhang

Verzeichnis der prominenten Gastautoren

Literaturverzeichnis

Bildnachweise

Vorwortvon S. E. Erzbischof Nikola Eterović,Apostolischer Nuntius in Deutschland

»Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben« (Joh 14,6)

Das Heilige Jahr 2025, wo wir nach Worten des Heiligen Vaters Franziskus als »Pilger der Hoffnung« nach Rom aufbrechen, um die heiligen Stätten zu besuchen, vor allem die Gräber der heiligen Apostel Petrus und Paulus, unsere Anliegen im Gebet vor Gott bringen und um den Ablass von zeitlichen Sündenstrafen flehen, ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, unsere Treue zum Nachfolger des heiligen Apostels Petrus zu zeigen. Mehr noch bietet dieses Jubiläumsjahr mit Rom und den heiligen Orten die Möglichkeit, unsere Liebe zum Herrn Jesus Christus neu zu entflammen, der als Einziger von sich zu sagen vermag: »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben« (Joh 14,6). Auf diesem Weg können wir unter der Führung des Geistes nicht in die Irre gehen, dieser Wahrheit, die uns Gott, den Vater, offenbart, können wir trauen und ein Leben als Schüler Christi gestalten, wo die Hoffnung nicht enttäuscht wird, zum Ziel des Lebens zu gelangen: in die herrliche Ewigkeit des dreieinen Gottes und die Gemeinschaft der Heiligen.

Als Vertreter des Heiligen Vaters Franziskus in der Bundesrepublik Deutschland ermuntere ich die Gläubigen gerne dazu, diese Gelegenheit zu nutzen, geistlich zu wachsen und Rom (neu) in seiner spirituellen Größe zu entdecken.

Hierfür erbitte ich allen Pilgern des Heiligen Jahres 2025 auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria den reichen Segen Gottes.

Erzbischof Nikola Eterović

Apostolischer Nuntius

Einleitung

Der Weg nach Rom

»Der Weg ist das Ziel« lehrt der Zeitgeist. »Ich weiß nicht, wohin ich gehe, aber wichtig ist, dass ich unterwegs bin.« Doch wer immer in Bewegung ist, ohne sein Ziel zu kennen, verirrt sich rasch. Darum widerspricht der Christ. Er hat ein Ziel, nämlich jenen, der verhieß: »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben« (Joh 14,6) – Jesus von Nazareth. Für ihn ist der Sinn des Lebens nicht, auf Erden ziellos herumzuirren, sondern heimzukehren in das Reich des Vaters, den Himmel. Darum macht er sich auf den Weg mit einem klaren Ziel.

Jede irdische Pilgerreise dient also nicht der Selbsterfahrung, sondern der Gottfindung; sie ist eine Metapher nicht nur für unseren eigenen Weg zum himmlischen Ziel, sondern auch für die pilgernde Kirche, die sich auf ihren Weg durch die Zeit macht, um in Christus vollkommen erneuert zu werden. Sie »schreitet zwischen den Verfolgungen der Welt und den Tröstungen Gottes auf ihrem Pilgerweg dahin«, formulierte es das Zweite Vatikanische Konzil.

Christen waren immer schon Pilger. Sie übernahmen das von den Juden, die jedes Jahr zu den großen Tempelfesten, zu Pessach, Schawuot und Sukkot, nach Jerusalem pilgerten. Wir lesen in den Evangelien, dass auch Jesus, als Zwölfjähriger mit seinen Eltern ebenso wie als erwachsener Mann, regelmäßig nach Jerusalem pilgerte. So verwundert es wenig, dass seine Jünger, die Apostel, diese Tradition fortsetzten. Ausführlich beschreibt die Apostelgeschichte, wie der hl. Paulus von Korinth aus aufbrach, um zur Erfüllung eines Gelübdes nach Jerusalem zu pilgern.

Selbst nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels durch die Römer 70 n. Chr. kamen einzelne Christen in das Heilige Land. Pilger-Graffiti in Nazareth und Jerusalem belegen die Verehrung der Stätten der Empfängnis, Geburt, des Todes und der Auferstehung Jesu in Nazareth, Bethlehem und Jerusalem selbst in den Zeiten der Verfolgung, d. h. im 2. und 3. Jahrhundert. »Herr, wir sind angekommen« ritzte eine Pilgergruppe aus dem lateinischsprachigen Westen, offenbar nach einem Schiffbruch, neben eine gekritzelte Darstellung des Unglücks in eine Mauer des Westforums, das der römische Kaiser Hadrian über dem Hügel Golgota und dem leeren Grab Christi errichtet hatte.

Zu einer regelrechten Volksbewegung wurde das Pilgern dann im 4. Jahrhundert, als man dem Beispiel der pilgernden Kaiserin Helena folgte. Sie war die Mutter Konstantins des Großen, der die Verfolgungen beendete, das Christentum zur »legalen Religion« erklärte und sich selbst auf dem Sterbebett taufen ließ. Nach seiner Vision des Kreuzes Christi im Oktober 312 hatte sich Helena, damals noch in Trier residierend, taufen lassen. Als Konstantin 324 auch das Ostreich unter seine Herrschaft brachte, lud er ein Jahr später die Bischöfe der christlichen Welt nach Nicaea (heute Iznik in der Türkei) ein, um den Disput mit den Anhängern des Arius beizulegen und ein gemeinsames Glaubensbekenntnis zu formulieren. Damals erfuhr er von Makarios, dem Bischof von Jerusalem, dass Kaiser Hadrian einst die Stätten des Todes und der Auferstehung Jesu mit einem Forum und einem heidnischen Tempel, geweiht der Liebesgöttin Aphrodite, überbauen ließ, um die Erinnerung an sie auszulöschen. Konstantin, der gerade erst in Rom prachtvolle Kirchen über den Gräbern der Apostel Petrus und Paulus errichtet hatte, handelte sofort. Er erteilte Befehl, die hadrianischen Bauten abzuräumen, das Grab Christi und den Kalvarienberg freizulegen und in einen gigantischen Kirchenkomplex zu integrieren. Seine Mutter, die erwähnte Kaiserin Helena, damals bereits 80 Jahre alt, wollte dabei sein. So brach sie zu einer Pilgerreise ins Heilige Land auf, besuchte die Schauplätze des Lebens Jesu, stiftete Kirchen und Klöster und war dabei, als unter den Trümmern des Westforums das leere Grab und der Felsen von Golgota freigelegt wurden. Zudem stießen die Arbeiter auf eine alte Zisterne, die offenbar von den frühen Christen als Versteck benutzt worden war; in ihr befanden sich die Kreuze Jesu und der beiden Diebe, seine Nägel und die Inschrift »Jesus von Nazareth, König der Juden«. Helena ließ sie aufteilen; die eine Hälfte der Tafel blieb in Jerusalem, die andere nahm sie mit nach Rom, ebenso einen der drei Nägel und einen Teil des Kreuzes. Zwei Nägel und ein Drittel des Kreuzes schickte sie ihrem Sohn nach Nikomedia in seine Residenz nahe dem späteren Konstantinopel, ein weiteres Drittel des Kreuzesholzes blieb in Jerusalem. Der Kreuzauffindung am 14. September vor genau 1700 Jahren wurde fortan von der gesamten Christenheit mit einem Kirchenfest gedacht.

Danach folgten Hunderte frommer Christen, darunter erstmals auch Mitglieder der »besseren Gesellschaft«, ihrem Vorbild und pilgerten ebenfalls nach Jerusalem. Eine Pilgerin, eine Äbtissin aus Spanien oder Aquitanien namens Egeria, hinterließ einen detaillierten Bericht aus den Jahren 383–85, der einen regelrechten Wallfahrtsbetrieb im Heiligen Land beschreibt. Reiche römische Patrizierinnen taten es Helena und Egeria ebenso gleich wie byzantinische Kaiserinnen.

Das blieb so, bis 614 erst die Perser, dann, 637, die muslimischen Araber Jerusalem und das Heilige Land unter ihre Herrschaft brachten. Fortan war Pilgern lebensgefährlich, erreichten immer wieder Berichte von Massakern an Priestern und Ordensleuten, der Schändung und Zerstörung von Kirchen und Überfälle auf Pilgerkarawanen die christliche Welt. Die Kreuzzüge von 1095–1291 hatten zuallererst das Ziel, Pilgerreisen nach Nazareth, Bethlehem und Jerusalem sicherer zu machen, und führten zur zeitweisen Besetzung des Heiligen Landes durch die Franken. Der Fall der letzten Kreuzfahrerbastion Akkon 1291 setzte dem mittelalterlichen Pilgerstrom zu den Stätten des irdischen Wirkens Christi ein jähes Ende.

Doch man hatte längst zwei Alternativen gefunden.

Vor dem persischen Überfall auf das Heilige Land im Jahr 614 hatten die Christen viele bedeutende Reliquien, darunter das »Bluttuch Christi« (Sudarium Domini), einen großen Teil der Jerusalemer Kreuzreliquie und die Gebeine des Apostels Jakobus nach Alexandria in Sicherheit gebracht. Als die Perser auch noch Ägypten überfielen und 619 Alexandria einnahmen, überführte man sie in das sichere westgotische Spanien, genauer gesagt: in die Bischofsstadt Sevilla, in der damals der Kirchenlehrer Isidor residierte. Ein Jahrhundert später – die muslimischen Mauren hatten zwischenzeitlich einen Großteil der Iberischen Halbinsel besetzt – holte ein tapferer König sie aus ihrem Versteck in den Bergen, um sie an den Eckpunkten seines Reiches zu deponieren: Die Kreuzreliquie in S. Toribio de Liebana nahe seiner Ostgrenze, das Sudarium in der San Salvador-Kathedrale seiner Hauptstadt Oviedo, die Apostelgebeine an der Atlantikküste nahe dem »Ende der Erde« (Finisterre) in Galizien, inspiriert von den Worten Jesu aus Apg 1,8: »Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde.« Seit dem Bau der ersten frühromanischen Kathedrale und der anschließenden Gründung der Stadt Santiago de Compostela um 813 wurde das Apostelgrab nahe der Atlantikküste zu einem der beliebtesten Pilgerziele des Westens. Bald führten Pilgerwege aus dem ganzen Frankenreich zunächst über Oviedo, später, nachdem die Mauren weiter zurückgedrängt werden konnten, über Burgos zum »heiligen Jakob«: Der Camino de Santiago, der Jakobsweg, war geboren.

Fortan stand Santiago de Compostela in direkter Konkurrenz zu Rom, der Stadt der Päpste, und Jerusalem, der Stadt Jesu. Doch es blieb auch immer ein Ersatz. »Du gehst zum Diener, aber nicht zum Herrn« warf man den Pilgern auf dem Camino vor. Die Fahrt ins Heilige Land wiederum war nicht nur weit, sondern wurde immer gefährlicher. So schlug das Pendel spätestens nach dem Fall Akkons endgültig in Richtung Rom aus, wurde die Stadt der Gräber Petri und Pauli mit ihrer beeindruckenden Sammlung von Reliquien Christi schließlich zum bedeutendsten Pilgerziel der abendländischen Christenheit.

Hier, so glaubte der Fromme, konnte er nicht nur an den Gräbern der Apostel, Märtyrer und Heiligen beten und ihre Fürsprache bei Gott erflehen. Hier konnte er auch den Segen des Stellvertreters Christi auf Erden empfangen. Vor allem aber gab es in Rom die Möglichkeit, im geheimnisumwitterten Schleier der frommen Veronika Jesus selbst zu begegnen, in sein heiliges Antlitz zu blicken, das uns alle nach Vollendung des irdischen Weges im Himmel erwartet. Für den mittelalterlichen Pilger war Rom gewissermaßen das Tor zu Gottes Ewigkeit, der Ort, der den Himmel erahnen ließ und dazu einlud, Buße zu tun und sich auf das ewige Leben zu besinnen, das unser aller Ziel ist. Er ließ sich nicht abschrecken von der römischen Realität, den allzu menschlichen, oft auch ziemlich unfrommen Missständen des mittelalterlichen Papsttums. Doch erst Bonifaz VIII., der sicher kein Heiliger, aber ein Genie des Glaubens-Marketings war, schuf eine Institution, die dem irdischen Sehnen ein ganz konkretes Ziel und einen zeitlichen Raum dafür schenkte, als er im Jahr 1300 das erste Heilige Jahr ausrief. Noch heute, nach 725 Jahren, hat dieses Konzept nichts von seiner Segens- und Strahlkraft verloren.

Papst Bonifaz VIII. verkündet am 22. Februar 1300 das erste Heilige Jahr – Fresko von Giotto in der Lateranbasilika.