9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Montaignes Turm - Brillante Essays über Literatur und Leben von Uwe Timm Zu seinem 75. Geburtstag präsentiert Uwe Timm, einer der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller der Gegenwart, eine vielfältige Sammlung von Essays über Literatur und Leben. In Montaignes Turm reflektiert er über das eigene Schaffen sowie inspirierende Begegnungen und Lektüren. Seit seinem Debütroman Heißer Sommer 1974 begeistert Timm seine Leser mit Romanen, Erzählungen, Kinderbüchern und Drehbüchern. In diesem Band gewährt er nun persönliche Einblicke in seine literarische Welt: Er schreibt über Montaignes Arbeitszimmer, das Aussicht und Rückzug verbindet, Begegnungen mit Wolfgang Koeppen, Kafkas Amerika und die Frage nationaler Identität, eine Lobrede auf die deutsche Sprache, das Verhältnis von Kunst und Handwerk bei Heinrich Böll sowie die Lernbarkeit des Schreibens. Ein zentrales Thema ist die Neulektüre von Thomas Manns Der Zauberberg. Timms Texte zeichnen sich durch Nähe zu ihren Gegenständen und eine sehr persönliche Perspektive aus. Montaignes Turm ist ein Muss für alle Timm-Leser und Literaturliebhaber, die tief in die Gedankenwelt eines großen Schriftstellers eintauchen möchten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 177

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Uwe Timm

Montaignes Turm

Essays

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Uwe Timm

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Uwe Timm

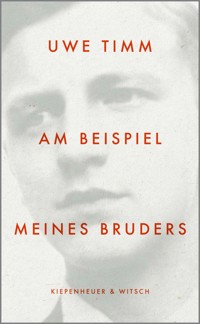

Uwe Timm, geboren 1940, ist freier Schriftsteller seit 1971. Sein literarisches Werk erscheint im Verlag Kiepenheuer & Witsch, zuletzt »Vogelweide«, Roman, 2013, »Freitisch«, 2011, »Am Beispiel eines Lebens«, 2010, »Am Beispiel meines Bruders«, 2003, mittlerweile in 17 Sprachen übersetzt, »Der Freund und der Fremde«, 2005, und »Halbschatten«, Roman, 2008.

Uwe Timm wurde 2006 mit dem Premio Napoli sowie dem Premio Mondello ausgezeichnet und erhielt 2009 den Heinrich-Böll-Preis.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Alles begann mit »Heißer Sommer«: Uwe Timm, gelernter Kürschner, Absolvent des Braunschweigkollegs, promovierter Philosoph und Alltagsethnologe, Aktivist der Studentenbewegung, veröffentlichte 1974 seinen Debütroman – und legte den Grundstein zu einer äußerst erfolgreichen Karriere als Schriftsteller, die er zu unserem Glück seit 40 Jahren fortschreibt. Große Romane stammen von ihm, Novellen und Erzählungen, dazu Kinderbuchklassiker und Drehbücher – und immer wieder Texte über das Schreiben, über Schriftsteller und ihre Werke, über Schreibanlässe und eigene Motive. Zu seinem 75. Geburtstag erscheint nun eine Zusammenstellung von Texten der letzten Jahre, die den Horizont seines literarischen Schaffens umreißt. Das Spektrum ist dabei vielfältig, der Ausgangspunkt aber immer das eigene Leben und Interesse. So geht es um Montaignes Arbeitszimmer in einem Turm, das Aussicht und Rückzug miteinander verbindet, um Begegnungen mit Wolfgang Koeppen in München, um die Frage nationaler Identität am Beispiel von Kafkas Romanfragment »Amerika«, um das Keetelklopperplatt in einer Lobrede auf die deutsche Sprache, um das Verhältnis von Kunst und Handwerk am Beispiel Heinrich Bölls, um die Frage, ob das Schreiben lernbar sei, und ganz zentral und immer wieder um Thomas Mann, vor allem um eine erneute Lektüre seines Romans »Der Zauberberg«. Brillante Texte, ganz nah an ihren Gegenständen und dabei sehr persönlich. Am persönlichsten am Ende in dem Bericht einer Reise in ein Flüchtlingscamp in Darfur.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

eBook © 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln

Covermotiv: © Pit Kroke

ISBN978-3-462-30912-6

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Motto

Montaignes Turm

Ein Lichtspalt unter der Tür

Mythos

Lob der deutschen Sprache

Seine Zeit in Sprache gefasst

Kunst und Handwerk

Den Zauberberg neu lesen

Kann man das Schreiben lernen?

Kafkas Reisepass

Reise an das Ende der Welt

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

Quellen

Die Stummheit der Tiere hat als Spur in uns überdauert.

– George Steiner –

Montaignes Turm

Die Vorstellung von der Bibliothek als einem Speicher ist nicht nur mir, dem Hamburger, vertraut, Säcke und Kisten werden ja auch in Regalen verwahrt. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied. Tabak, Stoffe und Teppiche ruhen sich im Speicher ein wenig aus von der rastlosen Warenzirkulation. Bücher hingegen bleiben in der Bibliothek und verlieren hier ihren Warencharakter. Sie sollen der Öffentlichkeit und der Forschung zugänglich sein. Lediglich der Bibliotheksgroschen erinnert von fern noch an die Ware Buch. Auch der entfällt in einer privaten Bibliothek, die ein Gedächtnis- und Wissensspeicher individueller Interessen und Neigungen ist. Eine der ersten privaten Bibliotheken gehörte einem Mann, der intensiv und vielfältig über Individualität nachgedacht und geschrieben hat, Michel de Montaigne.

Im dritten Buch der Essais hat er seine Bibliothek recht genau beschrieben: Meine Bücherei liegt im dritten Stockwerk eines Turms. Der erste Stock ist meine Kapelle; eine Treppe hoch ein Schlafgemach mit seinem Nebenraum, wo ich mich niederlege, um allein zu sein. Darüber lag eine große dazugehörige Kleiderkammer. Sie war in vorigen Zeiten der ungenützteste Raum meines Hauses. Hier bringe ich die meisten Tage meines Lebens und die meisten Stunden des Tages zu. (…) Das Zimmer ist rund, außer einem geraden Stück Wand, gerade lang genug für meinen Tisch und meinen Stuhl, und bietet mir, wenn ich mich umdrehe, mit einem Blick alle meine Bücher dar, die rundum in fünf Reihen übereinander aufgestellt sind. Es hat drei Fenster mit schöner und freier Aussicht und misst sechzehn Schritt im Durchmesser. Im Winter halte ich mich nicht so dauernd darin auf: Denn mein Haus liegt, wie sein Name sagt, auf einem Hügel, und es ist darin kein windigerer Raum als dieses Turmzimmer; doch gefällt es mir, dass es ein wenig beschwerlich und abgelegen ist, sowohl der Zuträglichkeit des Erkletterns wegen wie, um mir die Menge der Besucher vom Leibe zu halten. Hier ist meine Stätte.

Als ich diese Bibliothek betrat, in der heute seine Bücher fehlen, war der erste Eindruck: Abgrenzung, Geborgenheit, ja der Raum hatte etwas Höhlenhaftes, was sich erst mit dem Blick aus einem der drei nicht besonders großen Fenster in die Ferne änderte. Der Raum schien das zu verbinden, was die beiden idealtypischen Formen einer entschiedenen Abgrenzung zur Welt sind: Turm und Höhle. Wer welche Form bevorzugt, hängt wohl von fernen kindlichen Erfahrungen und Wünschen ab. Ein guter Freund, Mathematiker, sitzt in seinem wunderbaren Haus unten im Keller in einem kleinen Raum und geht seiner Arbeit nach. Er könnte durchaus in der Dachetage mit Blick über Gärten und andere Wohnhäuser seinen Schreibtisch aufbauen. Unbeirrt verbringt er seine Tage in diesem dunklen Raum mit der Aussicht auf die Grassoden vor dem Kellerfenster. Mein Kinderwunsch waren Baumhütten, waren Türme, und ein schöner Zufall brachte es mit sich, dass ich meinen Arbeitsraum in einem Turmzimmer gefunden habe, fast rechteckig, das sich nach zwei Seiten mit jeweils zwei Fenstern öffnet und nach Westen den Blick über den Englischen Garten erlaubt. Spärlich möbliert, ein Schreibtisch, ein Stuhl, ein Lesesessel und im Rücken eine ausgewählte Bibliothek: Nachschlagewerke, darunter das Wörterbuch der Brüder Grimm, Bücher, die mit der augenblicklichen Arbeit zusammenhängen, und einige Werke, recht unterschiedliche, in die ich immer wieder hineinblättere, Goethe, Kleist, Hölderlin, Ovid, Homer, Gottfried Benn, Plato und die Bibel. Ein Raum, der beides erlaubt, die Abgeschlossenheit und die Konzentration, und dennoch die Möglichkeit bietet, in die Welt hinauszuschauen. Hin und wieder lasse ich mich stören, blicke hinunter, weil Rufe und Stimmen laut werden. Es ist eine ruhige, wenig befahrene Straße. Ich stehe am Fenster und denke, seit ich den Turm von Montaigne gesehen habe, dass er vermutlich ebenfalls aus einem seiner drei Turmfenster hinausblickte, um nach den Schweinen, Pferden oder Gänsen zu sehen, die vorbeigetrieben wurden.

Ich beteure, dass ich mich nicht mit Montaigne vergleichen will, es gibt lediglich eine strukturelle Ähnlichkeit seines Arbeitszimmers mit dem meinen. Die Höhle, das Gehäuse ist ja eher Fluchtort, ein Verbergen, eine defensive Zurückgezogenheit, begleitet von einer fernen atavistischen Furcht, der Feind könnte unbemerkt eindringen. Anders die Höhe, auf Bäume steigen kann zumindest der Säbelzahntiger nicht, wäre sogar von oben zu bekämpfen, wohl auch zu erlegen. Der Turm hat eine kriegerische Herkunft, ist nicht nur Rückzugsort, sondern auch für den Ausfall geeignet. Er wurde an die Stellen in der Wehrmauer gesetzt, die an gefährdeten Knicks oder Kanten der Fortifikation lagen, oder auch dort, wo Ein- und Ausgänge zusätzlich geschützt werden mussten. Und als Bergfried ist er Ausblicks- und letzter Rückzugsort.

Montaigne hat in der Zeit der Religionskriege die Anlage seines Schlosses vorsätzlich nicht verstärken lassen. Er wollte nicht die unterschiedlichen durch das Land streifenden Parteien des Bürgerkriegs zum Angriff reizen. Es hätte dem Feind keinen Ruhm, keine Ehre gebracht, einen derart offenen Besitz – Montaigne beschreibt ihn ironisch als meinen Miststock – anzugreifen und zu erobern.

Seine Bibliothek im Turm ist, das war beim Betreten mein erster Eindruck, eine Verbindung von beidem: von Höhle und wehrhaftem Ausblick. Es ist diese massiv runde Abgrenzung vom Außen, die Ruhe und Sicherheit verspricht. Hier ist eine geschützte Einkehr möglich. Einkehr in sich. Und zu dieser Einkehr, die bei Montaigne ja nicht nur meditativ ist, gehört gleichermaßen der Blick nach außen. Zunächst richtet er sich auf die Hofhaltung, auf dieses feudale, an ein kleines Königtum erinnernde Schloss mit seinen Stallungen, Scheunen, Wiesen und Weinbergen. Der Blick des Türmers geht jedoch noch weiter, richtet sich auf die Gegenwart mit ihren Kriegsgräueln. 1572 beginnt Montaigne, es ist das Jahr der Bartholomäusnacht, mit der Niederschrift des ersten Buches der Essais. Der Türmer blickt in die Vergangenheit, in die für ihn vorbildliche griechisch-römische Klassik und in die imaginäre Welt der Literatur. Hier, im Turm, wird gedacht, gelesen, geschrieben. Die Einsamkeit des Orts lässt mich vielmehr, um die Wahrheit zu sagen, mich zerstreuen und in die Ferne schweifen …

Auch das fiel mir beim Betreten des Turmes auf, die Decke ist nicht hoch, mit der Hand zu berühren, aber die Fläche des Raumes ist recht groß, was für den bewegungshungrigen Montaigne wichtig war: Meine Gedanken schlafen ein, wenn ich sitze. Mein Geist geht nicht voran, wenn ich nicht meine Beine in Bewegung setze.

Gibt es eine Homologie zwischen diesem runden Turmraum und Montaignes Texten? Die Essais sind nicht systematisch auf eine Erkenntnisfindung ausgerichtet, sondern assoziativ, kreisend, fallen sich oft widersprechend ins Wort, ein gedankliches Schweifen durch die Buntheit der Welt, auch durch die der Lektüre, eine suchende registrierende Bewegung, die letztlich immer wieder zurückführt in den Turm, wo all die Überlegungen und Gedanken dann zu sich kommen. Der fragende, sich selbst befragende Türmer Montaigne. Wie beispielsweise in dem Essai Von der Freundschaft, in dem er, wie immer vom Hölzchen aufs Stöckchen kommend, über den freien Willen nachdenkt und ihn mit der Partnerwahl verbindet, mit Güter- und Erbschaftsteilungen unter Brüdern – hier wäre der Blick Montaignes aus einem der drei Fenster denkbar –, wo er die beständige Freundschaft in Gegensatz zur Neigung zu Frauen setzt und das durch ein Zitat Catulls belegt: neque enim est dea nescia nostri / Que dulcem curis miscet amaritiem. (Denn auch uns nicht unbekannt ist die Göttin, die süße Bitterkeit in ihren Kummer mischt.) Wir dürfen uns Montaigne in Catulls Carmina blätternd vorstellen, und er schreibt über Mode, Konvention, Esskultur, Religion, Hass, Eifersucht und Beischlafvorlieben zu Bett lieber die Schönheit als die Güte; zum geselligen Gespräch lieber die Schlagfertigkeit, sogar ohne Biedersinn. Montaigne hat die ihn gedanklich leitenden lateinischen und griechischen Zitate in die Deckenbalken seiner Bibliothek einbrennen lassen. So werden sie sichtbar als Verstrebung seines durch Zweifel bestimmten Denkens. Gegen jeden Grund richtet sich ein gleichwertiger Grund. Ein Satz von Sextus Empiricus, von dem allein zehn der siebenundfünfzig Zitate stammen.

Etwa 1000 Bücher lagen, denn sie waren wie damals üblich aufeinandergestapelt, in fünf um die Wände laufenden Regalen. Die meisten hatte er von seinem früh verstorbenen Freund La Boëtie geerbt. Ein Vermächtnis, das seinen Blick nicht nur auf eine geistige Welt, sondern auch auf den Tod lenkt, jene unüberblickbare Mauer. Um das Sterben und den Tod als Auslöschung der Individualität kreist das Denken von Montaigne. Warum und wie sterben wir? Und was ist der Tod? Das sind die ihn bewegenden Fragen, sie sind der Grund für alle anderen Fragen. In diesem abgründigen Blick liegt etwas heroisch Vergebliches. Der Turm kann den Tod nicht abwehren und nicht einmal die Zeit. Ich fühle den Tod mir beständig an der Kehle oder im Nacken sitzen. Doch ich bin anders geschaffen: Er ist mir überall ein Ding. Wenn ich indessen zu wählen hätte, so glaube ich, ich stürbe lieber zu Pferd als in meinem Bett, außer meinem Haus und fern von den Meinen. Es ist mehr Herzeleid als Trost im Abschiednehmen von seinen Freunden. Es war dieses Herzeleid, das ihn beim Tod seines Freundes La Boëtie überwältigte. Was über dessen Tod und auch über die Lebenszeit des Bibliothekbesitzers und Schreibers Montaigne hinausreichen wird, sind die Bücher. Sie stammen von Toten und aus ihnen sprechen Tote. Wer sie in der Bibliothek des Turms ergriffen hat, der erfüllte sie lesend mit Leben, zugleich aber raubten sie dem Lesenden etwas von seiner Lebenszeit. Und so trieben die Bücher nicht nur in diesem Turm ihr vampirhaftes Wesen, sondern tun es in jeder Bibliothek, so modern verglast und lichtdurchflutet sie auch sein mag.

Allerdings verlieren der Turm und das Gehäuse in unserer Zeit an Bedeutung und mit ihnen auch die dort auf den Leser wartenden Bücher: In Zukunft, auf elektronische Dateien geschrumpft, wird man sie zu Tausenden mit sich herumtragen können, buchstäblich in der Tasche, zum beliebigen Zugriff auf alles und jedes. Das hat seinen Preis: den Verlust jener sinnlich sinnhaften Spuren, die dem Papier und dem Buch anhaften, und auch den Verlust der Aura der sie bewahrenden Räume. Wer weiß, vielleicht werden die Bibliotheken in nicht zu ferner Zukunft zu musealen Orten – wie heute schon der Turm Montaignes.

Ein Lichtspalt unter der Tür

Das Buch ist in rotes Leinen gebunden, trägt die inzwischen fast verschwundene Goldprägung Grimms Märchen und zeigt zwei Riesen, die über Tannen hinweg auf einen kleinen lesenden Wanderer herabblicken. Die Widmung lautet: Meinem lieben kleinen Uwe. Weihnachten 1944. Ein Geschenk des Vaters, das mich durch meine Kindheit begleitet hat, vorgelesen von meiner Mutter, so wie es der Namensvetter der Brüder Grimm, Albert Ludwig Grimm, ebenfalls ein Märchenforscher, verlangte: Besonders seyen diese Blätter geweyeht, Ihr Mütter! Besonders dir, glückliche Mutter acht blühender Kinder, die du in mütterlicher Brust noch rein bewahrest ein Herz aus den Tagen der goldenen Kindheit.

Und es sei hier gleich gesagt, sie lassen sich auch heute noch, und nicht nur von Müttern, gut vorlesen, in ihrer ruhigen Parataxe, in dem Wechsel von Beschreibung und wörtlicher Rede, den sinnfälligen Wortwiederholungen, von Lautmalerei und Sprachspielen und der Sprachmagie so eingängiger Reime wie: Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.

Die von Wilhelm Grimm geformte Sprache ist – weil so wortreich – flexibel, kunstvoll und bleibt doch dem mündlichen Erzählton nahe. Wobei wir wissen, dass dieser nicht dem Volke direkt vom Maul abgeschaut wurde. Die Zuträger der Märchen kamen aus dem Bürgertum, einige entstammten französischen Emigrantenfamilien. Aber Jacob und insbesondere Wilhelm Grimm haben durch die Auswahl und das Aufschreiben des mündlich Erzählten diesen besonderen Ton geprägt, der auch für den Vorleser, was jede Generation wieder an sich selbst feststellen kann, durchaus lustvoll ist.

Die Lektüresituation heute ist, das darf ich als Vorleser, der einmal Zuhörer war, sagen, eine ganz andere als 1945. Was damals mir, dem Kind, erzählt wurde, verharrte nicht in gleichnishafter Ferne, in sicherer Distanz zur Wirklichkeit, wie dieses Es war einmal, was das Märchenhafte ausmacht, sondern es war nahe, fast eine Beschreibung der Wirklichkeit.

Zu den ersten Eindrücken des Kindes gehörte, wie es in nasse Tücher gehüllt im Kinderwagen durch die Straßen Hamburgs geschoben wurde, deren Häuser brannten, in der Luft kleine Flammen, die, das wurde dem Kind später erklärt, die brennenden Fetzen der aus den Fenstern herausgerissenen Gardinen waren. Links und rechts standen Bäume und loderten wie riesige Fackeln. In Decken gehüllte Wesen mit schwarzen Rüsseln und übergroßen Augen hasteten vorbei.

Das Haus war abgebrannt, Mutter und Kind wurden nach Coburg, einer kleinen thüringischen Residenzstadt, evakuiert. Ein abrupter Wechsel von der in drei aufeinanderfolgenden Tagen zerstörten Großstadt in eine intakte, mittelalterlich geprägte Kleinstadt. Eine Stadt, in der sich Lebensformen erhalten hatten, wie sie heute kaum mehr vorstellbar sind. Noch gab es, die meisten Autos waren von der Wehrmacht requiriert, Reiter, Kutschen, Pferdewagen in den Straßen. Der Herzog, 1918 zur Abdankung gezwungen, wohnte mit Prinzen und Prinzessinnen im Schloss Callenberg. Er war, das muss hier erwähnt werden, ein bekennender Nationalsozialist und Inhaber hoher Ämter im Dritten Reich. Einige der Geschäfte, Bäckereien, Schlachtereien, Buchhandlungen, Juweliere, trugen noch das herzogliche Wappen mit dem Hinweis, Hoflieferant gewesen zu sein. In der Stadt mit ihren Fachwerkhäusern arbeiteten die Fassmacher, Tischler, Schmiede, Schuhmacher, Schneider. Man konnte ihnen, wie heute noch im Orient, bei der Arbeit zuschauen. Der Onkel, der uns aufgenommen hatte, wohnte in einem aus dem 16. Jahrhundert stammenden Fachwerkhaus, in dessen kleinem Hof eine Werkstatt lag. In dem Roman Der Mann auf dem Hochrad ist dieser Ort beschrieben: Wir kamen in das verwinkelte Haus von Onkel Schröter, in dem ich mich anfangs immer wieder verlief und nur durch mein kräftiges Schreien wiedergefunden wurde. Später, nach einigen Wochen Eingewöhnung, bot es Verstecke, die den Erwachsenen unzugänglich waren, wie jene Nische unter der Holztreppe, die ich nur kriechend durch einen engen, muffig riechenden Gang erreichen konnte. Dort saß ich und hörte das dumme Treppauf-treppab-Tappen der rufenden und suchenden Erwachsenen.

Das Haus war über die Jahrhunderte durch die beständigen An- und Umbauten seiner Bewohner auf eine fast vegetative Weise gewachsen. Es gab keine rechten Winkel und keine Symmetrie. Alles hatte sich in einer langsamen Bewegung von Bewohner zu Bewohner versetzt und verschoben. Die Innenwände waren aus Weidenzweigen geflochten und dann mit Lehm beworfen worden. Nachts, in der Zeit der Stromsperre, waren sie im leicht bewegten Kerzenlicht kleine senkrechte Landschaften mit Tälern und sanften Hügeln, in denen sogar Schätze vergraben lagen. Onkel Franz hatte in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts zur Erweiterung des Wohnzimmers eine Zimmerwand einreißen lassen. Zwischen den Lehmbrocken fand sich ein kleiner steinharter Lederbeutel, der, nachdem ihn Onkel Franz aufgemeißelt hatte, 30 Goldstücke freigab. Die Goldstücke waren während des Dreißigjährigen Kriegs von den Bewohnern in der Zimmerwand eingemauert worden, weil die Schweden oder die Kaiserlichen oder die Franzosen oder wieder die Schweden ins Haus standen. Was aber war aus den Besitzern der Goldstücke, den Juden, die in dieser Gasse vor dem Stadttor lebten, geworden?

Jedenfalls konnte Onkel Franz zu einer Zeit, als bankrotte Bankiers aus den Bürofenstern ihrer Wolkenkratzer in die Wall Street sprangen und man zum Brotkauf das Papiergeld im Blockwagen zum Bäcker fahren musste, mit diesen 30 Goldstücken die letzte und höchste Hypothek tilgen.

So hatte sich ihm, wie Onkel Franz sagte, das Haus selbst geschenkt.

Das Merkwürdige, ja Geheimnisvolle an dem Haus war die Werkstatt des Onkels, der, als wir bei ihm aufgenommen worden waren, schon die achtzig überschritten hatte, aber noch immer seinem Handwerk nachging. Ihm wurden tote Tiere gebracht, Vögel, Füchse, Hunde, sodann in die geheimnisvolle Werkstatt, die das Kind nicht betreten durfte, getragen und kamen nach zwei oder drei Tagen wie ins Leben zurückverwandelt wieder heraus. Der Hund saß da, hob die Pfote, die er aber immer hob, nie absetzte; der Bussard saß auf einem Ast, die Schwingen ausgebreitet, bereit zum Abflug, und doch flog er nie ab. Der Onkel, der Präparator war, hatte sie alle in ein Leben-und-doch-nicht-Leben verwandelt. Sie verharrten in einem eigentümlichen Zwischenreich.

Ein solches Zwischenreich ist auch das Märchen, nicht von dieser Welt und doch von ihr. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Darin liegt das Wissen von der Gefährdung und dem erwartbaren Tod, dem Ende jeder Existenz, und zugleich gegen jede Erfahrung die Hoffnung auf Dauer, auf Überzeitlichkeit. Eine kindliche Naivität, die nicht logisch fragt, sondern wünscht. Die unlogischen Brüche in den Märchen sind geradezu ihr Wesen. Der Wunsch kennt nicht die Logik, sondern nur die Hoffnung: Man möge gesund bleiben, und so reiben die Menschen dem Renaissancelöwen vor der Münchner Residenz die Schnauze, die glänzend poliert ist von all den stummen Wünschen. Denn den Wunsch darf man, damit er wirkt, nicht aussprechen.

Das Märchen kommt von weit her, und in ihm sind viele Bewusstseinsschichten und Erfahrungen abgelagert. Sein Ort ist die Utopie. All dem Erzählen von Gewalt, Ungerechtigkeit, Herabsetzung, Erniedrigung wohnt das Versprechen inne, es werde durch das Wunderbare, oft nur durch einen kleinen Eingriff, die Welt wieder zu-Recht-gerückt. Ein magisches Wort kann die Welt verändern. Darin liegt die Macht und Schönheit der Märchensprache. Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich – und siehe da, der Schuh passt. Es hilft nichts, wenn sich die Stiefschwestern Zehen und Fersen abhacken, dann heißt es: Rucke di guck, rucke di guck,/Blut ist im Schuck/der Schuck ist zu klein,/die rechte Braut sitzt noch daheim. Und am Ende werden den bösen Stiefschwestern von den Tauben zur Strafe die Augen ausgepickt. Gerechtigkeit obsiegt, und das Glück stellt sich ein, jedenfalls für Aschenputtel.

Märchen psychologisieren nicht, sondern typisieren. Die Schwestern sind böse, grundböse, es wird nicht relativiert, kein Versuch gemacht, deren Gehässigkeit zu verstehen. Es gibt den Neid. Die Neugierde. Die Eifersucht. Es gibt den Hass. Es gibt das Böse. Es gibt Mitleid, Liebe, Hilfsbereitschaft – das Gute. Die Welt ist von Gewalt bestimmt. Und es gibt eine Gegenwelt, die alles wieder zurechtrücken kann. Im Märchen kommen die Grunderfahrungen Angst und Hoffnung in den unterschiedlichsten Abschattungen zum Ausdruck. Das macht die Überzeitlichkeit der Märchen aus.

Die Angst vor dem Verlassenwerden, vor dem Ausgesetztsein, ist eine Urangst jedes Kindes. Das Weinen ist Zeichen dieser Urangst. Der Ruf nach Hilfe und Tröstung. In den Märchen wird oft geweint.

Das Unheimliche von Hänsel und Gretel, das nicht zufällig eines der bekanntesten Märchen ist und sich durch mehrmaliges Vorlesen auch meinem Gedächtnis tief eingeprägt hat, ist die Ahnung, ja das Wissen des Kindes, dass es von den Erwachsenen abhängig ist. Das Ausgeliefertsein an die Großen. Ein Bund, der allein durch Liebe und Zuwendung gesichert werden kann. Die Liebe der Eltern, dieses Du bist gewollt, so wie du bist,