4,99 €

Mehr erfahren.

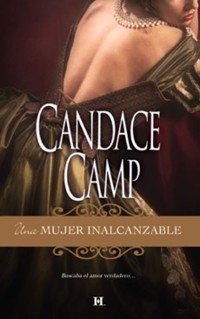

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Top Novel

- Sprache: Spanisch

Lord Lambeth no podía evitar sentirse cautivado por la bella Marianne Cotterwood, aunque sabía que ocultaba un secreto. El deseo que sentía por aquella enigmática mujer era tan intenso como su necesidad de desentrañar aquel misterio... Marianne no podía recordar nada de su vida antes de su ingreso en un orfanato. Su futuro volvió a cambiar cuando fue acogida por una excéntrica familia de ladrones y carteristas. La elegancia natural de Marianne hacía de ella una perfecta ladrona, que se infiltraba fácilmente entre los ricos en busca de posibles presas. Hasta que lord Lambeth la sorprendió con las manos en la masa... Pero había otra persona interesada en los secretos de Marianne. Una peligrosa sombra de su pasado se acercaba, y Marianne descubrió que no tendría más remedio que otorgar su confianza a lord Lambeth, un hombre tan temerario como ella misma... Me ha encantado como se desarrolla la historia en común de la pareja. Como cada atentado, cada intento de robo o cada amistad es estudiado con lupa por el otro. Sin duda lo recomiendo, ver a una ladrona y a un lord intentado entenderse me parece de lo más entretenido. Paraíso de los libros perdidos

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 300

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2000 Candace Camp. Todos los derechos reservados.

Prométeme el mañana, Nº 159B - febrero 2017

Título original: Promise Me Tomorrow

Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.

Este título fue publicado originalmente en español en 2001

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-687-9778-6

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Prólogo

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Si te ha gustado este libro…

Prólogo

Marie Anne irguió la cabeza y miró somnolienta al hombre que permanecía sentado delante de ella en el carruaje. Parpadeó y después frunció el ceño.

—Es usted un hombre malvado.

Él miró de reojo a la niña y suspiró.

—Silencio. Ya casi hemos llegado.

Su cara quedaba oculta en la penumbra. Era muy delgado, casi escuálido, y no dejaba de moverse, inquieto.

—Quiero irme a mi casa —dijo ella quejumbrosamente. Todo era muy confuso. Echaba de menos a John y a la pequeña. Y, sobre todo, añoraba a sus padres. Recordaba la noche en que su madre los había sacado apresuradamente de la casa, guiándolos por la oscura calle. Recordaba el aroma familiar del perfume de su madre mientras esta la apretaba contra su pecho y le susurraba:

—Cuídate, ma chérie.

Su madre lloraba y Marie Anne sabía que era por la gente horrible que acechaba en las calles.

—¡Quiero quedarme contigo! —había gemido Marie Anne, aferrándose a su madre. La pequeña también rompió a llorar e intentó zafarse de los brazos de la señora Ward. Solamente John había permanecido estoicamente callado y sereno.

—Oh, chérie... ojalá pudieras, pero es demasiado peligroso —su madre, la mujer más bella del mundo, le enjugó las lágrimas de las mejillas e intentó sonreír—. Debéis volver a Inglaterra con los abuelos. La señora Ward os llevará. Ella es amiga de mamá y cuidará de vosotros. Papá y yo debemos quedarnos hasta que los abuelos acepten marcharse. Luego nos reuniremos con vosotros.

—¿Lo prometes?

—Sí, cariño, lo prometo —había respondido su madre.

—¿Dónde está mi madre? —preguntó Marie Anne a su acompañante—. Dijo que íbamos a verla —había llorado y pataleado cuando la sacó de la cama un rato antes, hasta que finalmente él tuvo que pedirle que guardara silencio, que la llevaría con su madre.

—Ya casi hemos llegado —repitió el hombre asomándose por la ventanilla.

Marie Anne vio que se aproximaban a un enorme edificio. Pero no era su casa, ni la casa de su abuela. Se trataba de una inmensa estructura cuadrada de piedra gris. Demasiado fea, comprendió, para que en ella se encontrara su madre. Los ojos se le llenaron de lágrimas.

—Esa no es la casa de mi abuela —durante un tiempo muy corto, su hermano John y ella habían estado en la casa de su abuela en Londres. La señora Ward, la amiga de su madre, los había llevado allí y, al principio, Marie Anne se había alegrado al pensar que vería a su querida abuela. Pero una mujer los había llevado a otra casa, donde se hallaba aquel hombre horrible. Marie Anne ya lo había visto antes, aunque no sabía con seguridad quién era.

Esa mujer le dio de comer e intentó que John también comiera algo, pero estaba muy enfermo. Se retorcía en la cama, sudando y tiritando. Marie Anne se sintió aterrada al verlo así. Pero aún la aterrorizaba más estar lejos de su hermano mayor, viajando de noche con aquel desconocido.

¿Por qué los había dejado la señora Ward con aquella mujer? ¿Por qué se había llevado a la pequeña, pero no a ellos dos? ¿Dónde estaba su abuela?

Rompió a llorar delante de aquel hombre extraño y nervioso al que no conocía de nada.

—Quiero ir con mi abuela —dijo con voz trémula—. ¡Quiero ver a mi madre!

—Luego, luego —dijo él con voz impaciente. En cuanto el coche se detuvo, abrió la portezuela y se apeó de un salto. Después alargó los brazos hacia ella y la arrastró fuera del carruaje.

—¡No, no! —Marie Anne chilló, forcejeando—. ¡Mamá! ¡Papá!

El hombre la llevó inexorablemente hasta la puerta y llamó con la pesada aldaba. Transcurridos unos segundos, una ceñuda criada les abrió y, minutos después, apareció en el vestíbulo una mujer corpulenta de aspecto severo, vestida con un camisón y un gorro de dormir.

Al verla, los sollozos de Marie Anne cesaron. Era alta y fornida, con los ojos pálidos y fríos como el metal. Miró a Marie Anne como si conociera todas las travesuras que la pequeña había cometido en su vida.

—La encontré junto al camino. Es obvio que la abandonaron —dijo el hombre—. No sabía a qué otro sitio llevarla.

—¡Eso es mentira! —gritó Marie Anne con indignación—. ¡No me encontró junto al camino!

La mujer dio una palmada con tal fuerza, que tanto Marie Anne como el hombre se sobresaltaron.

—¡Ya basta! —su voz chasqueó como un látigo—. Aquí pronto aprenderás a hablar solamente cuando te hablen y a no contradecir a los adultos.

Su tono hizo que a Marie Anne se le acelerara el corazón, pero la niña enderezó los hombros e irguió la barbilla.

—No me encontró junto al camino —insistió.

Los ojos de la mujer se entrecerraron.

—Ya veo que vas a ser testaruda. Las pelirrojas siempre dan problemas.

—Estoy seguro de que se adaptará en cuanto lleve aquí un poco de tiempo —dijo el hombre con una nota de pánico en la voz.

—No se preocupe, señor —respondió la mujer con una sonrisa sardónica—. La admitiremos. No tardará en aprender disciplina —sus ojos chispearon.

El hombre emitió un suspiro de alivio y soltó a Marie Anne.

—Gracias —se giró y se apresuró hacia la puerta.

—¡No! ¡Espere! —gritó Marie Anne volviéndose para correr tras él, pero la mujer la detuvo.

—¡Basta! ¡Se acabó ese comportamiento ahora mismo! —ordenó dándole un fuerte azote en las piernas, por debajo de la falda.

Marie Anne, que jamás había recibido un golpe en su vida, se giró y miró boquiabierta a la mujer. El hombre salió presuroso y cerró la puerta tras de sí.

—Eso está mejor —la mujer asintió aprobadoramente—. Los niños de San Anselmo no se comportan así, como muy pronto descubrirás. Los niños de San Anselmo son callados y obedientes. Bueno... —añadió mirándola con detenimiento—. ¿Qué edad tienes?

—Cinco años —se apresuró a responder la niña, orgullosa de su edad.

—¿Y cómo te llamas?

—Marie Anne.

—Un nombre poco adecuado para una niña de tu condición. Te llamaremos simplemente Mary. ¿Tienes apellido?

Marie Anne se quedó mirándola.

—No... no estoy segura. Solo sé que me llamo Marie Anne.

—¿Tienes padre?

—¡Pues claro que sí! —respondió, indignada—. ¡Y vendrá por mí!

—Seguro —dijo la mujer cínicamente—. Muchos de nuestros niños esperan que vengan sus padres. Pero, mientras tanto, habrá que darte un apellido. ¿Cómo llama la gente a tu padre?

—Chilton.

—Muy bien. Mary Chilton. Así te llamarás. Yo soy la señora Brown, directora de San Anselmo.

—Pero ese no es mi nombre —protestó Marie Anne con indignación.

—Lo será a partir de ahora. Y no me repliques. Ya te he dicho que no tolero semejante conducta.

—¡Pero usted se equivoca!

La señora Brown alargó la mano y le dio una fuerte bofetada en la mejilla.

—No me hables en ese tono. ¿Entendido?

Marie Anne asintió, aturdida, llevándose la mano a la mejilla. Jamás la habían tratado así. Se le saltaron las lágrimas y, por unos instantes, estuvo al borde del llanto.

—Respóndeme cuando te hable —ordenó la señora Brown.

—Sí, señora Brown —contestó Marie Anne diligentemente, aunque su tono era helado y orgulloso como el de una duquesa.

—Sígueme —la mujer la condujo por unas escaleras y un pasillo escasamente iluminado con candelabros. La luz de las velas titilaba y parpadeaba, proyectando extrañas sombras. Marie Anne intentó reprimir el miedo, recordando las palabras que su abuela le había dicho una vez cuando acudió a ella llorando porque John y otros chicos la habían asustado con historias de terror: «Mantén la cabeza alta, pequeña mía. Que no sepan que tienes miedo. Eso les daría mucha más satisfacción».

La señora Brown se detuvo delante de un armario y sacó una manta y un vestido marrón. Encima colocó unas enaguas blancas, unas calcetas con varios zurcidos y una camisa de dormir excesivamente grande. Le entregó el montón a Marie Anne.

—Tu ropa y una manta para la cama.

Marie Anne miró dubitativa el feo vestido marrón.

—Pero si ya tengo ropa. Me gusta más mi vestido.

—Tu ropa es inadecuada. Excesiva para tu condición. Ahora estás en San Anselmo y llevarás el vestido que te he dado.

Recordando la dolorosa bofetada, Marie Anne prefirió no discutir. Siguió a la señora Brown hasta el dormitorio situado más allá del armario.

Era un dormitorio enorme, con hileras de camas a ambos lados. Al lado de cada cama había una pequeña cómoda con tres cajones. Y en cada cama dormía una niña. Marie Anne jamás había visto a tantas personas durmiendo en una misma habitación.

La señora Brown se giró hacia ella.

—Ahora quiero que te desvistas y te acuestes. Mañana te presentaré a las demás niñas y te asignaré tus tareas.

—¿Tareas?

—Por supuesto. Aquí todo el mundo ha de trabajar para ganarse la comida —la mujer se volvió y empezó a alejarse.

—Pero ¿y la luz? —inquirió Marie Anne, incapaz de disimular el temblor de su voz—. ¿Cómo voy a desvestirme a oscuras?

—Entra bastante luz por las ventanas —respondió la directora, señalando las altas ventanas sin cortinas—. No permito que las niñas malgastéis velas.

Dicho esto, salió de la habitación. Marie Anne vio cómo se desvanecía la parpadeante luz de la vela. Jamás se había sentido tan sola en toda su vida, ni siquiera la noche en que su madre la dejó a ella y a sus hermanos con la señora Ward.

Una manita tomó la suya y una voz suave susurró:

—Vamos, no llores. Mañana te sentirás mejor, ya lo verás.

Marie Anne se giró y vio a una niña de su estatura, aunque su cara aparentaba más edad. La miró con curiosidad mientras sus lágrimas remitían lentamente.

—Hola. ¿Quién eres?

—Me llamo Winny —respondió la niña con una tímida sonrisa—. Tengo ocho años. ¿Y tú cómo te llamas?

—Marie Anne. Aunque esa mujer dice que ahora me llamo Mary.

La pequeña asintió.

—Le gustan los nombres sencillos. ¿Cuántos años tienes? ¿Te gustaría ser mi amiga?

—Eh, no seas tonta, Winny —dijo una voz áspera desde la cama situada enfrente. Una niña de más edad se dio la vuelta para sentarse en el borde de la cama, mirándolas. Tenía el cabello negro y rizado, recogido en desaliñadas coletas, y la redonda cara salpicada de pecas—. ¿Quién querría ser amiga de alguien como tú?

—Yo —dijo Marie Anne firmemente—. Winny parece muy simpática.

—«Winny parece muy simpática» —la remedó la otra niña, alzando la voz para imitar la dicción precisa de Marie Anne—. ¿Qué eres, una maldita princesa?

Marie Anne irguió el mentón.

—No, pero algún día seré duquesa si quiero. Eso dice mi abuela.

—¡Duquesa! —la otra niña se dio una palmada en la pierna y estalló en carcajadas—. Eh, oídme todas, tenemos a una maldita duquesa entre nosotros. La duquesa de San Anselmo.

—No le hagas caso —susurró Winny—. A Betty le cae mal todo el mundo. Yo sí creo que pareces una duquesa —tocó la manga del vestido de Marie Anne con admiración—. Pero será mejor que te pongas el camisón. La señorita Patman viene a vernos cada hora y te castigará si ve que no estás acostada.

Marie Anne suspiró. Con la ayuda de Winny, se desabrochó el vestido y desdobló el camisón para ponérselo.

—¡Anda! ¿Qué es eso? —Betty, que seguía observándola, se inclinó y echó mano al medallón que Marie Anne llevaba al cuello.

Marie Anne retrocedió rápidamente, cerrando la mano en torno al preciado medallón. Su abuela se lo había regalado las últimas navidades. Era de oro y contenía dos retratos en miniatura de su padre y de su madre. Tenía grabada la letra M, de Marie. Su abuela le había regalado uno similar a la pequeña, con la letra A de Alexandra. Naturalmente, Alexandra era demasiado pequeña para llevarlo, pero Marie Anne se había puesto el suyo y jamás se lo había quitado.

—Dámelo —exigió Betty avanzando hacia ella.

—¡No! ¡Es mío! ¡Me lo regaló mi abuela!

—Ahora es mío —Betty agarró el medallón y empezó a tirar, pero Marie Anne emitió un grito feroz y le clavó los dientes. Betty retiró la mano, dejando escapar un alarido de dolor.

Riéndose, la niña de más edad que había en el cuarto se acercó para separarlas.

—Creo que has encontrado la horma de tu zapato, Bet —dijo con voz divertida la joven de catorce años. Hizo una reverencia burlona a Marie Anne, que seguía rígida por la ira—. Encantada de conocerla, duquesa. Soy Sally Gravers.

—Gracias. Yo también me alegro de conocerte —Marie Anne se inclinó levemente, como le habían enseñado a hacer.

La joven sonrió. Luego se giró hacia Betty y frunció el ceño.

—Déjala en paz, ¿me oyes? Ese medallón es suyo.

—Está bien, Sally —contestó Betty hoscamente, al tiempo que dirigía a Marie Anne una mirada venenosa.

—Y ahora, vamos a dormir —prosiguió Sally—. Yo, por lo menos, no tengo ninguna gana de levantarme a las cinco y ponerme a fregar suelos sin haber pegado ojo.

Marie Anne la miró boquiabierta, sin dar crédito a lo que oía. ¿Acaso había acabado convirtiéndose en una especie de sirvienta?

—Betty no te lo robará —susurró Winny, que seguía a su lado—, porque teme a Sally. Pero la directora te lo quitará si te lo ve puesto. Yo tengo un escondite. Te lo enseñaré y podrás guardarlo allí.

Marie Anne asintió agradecida mientras, con la ayuda de Winny, extendía la manta sobre el estrecho colchón. Luego se metió en la cama. Recordó cómo su madre solía darle siempre un beso de buenas noches y los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Por qué no había acudido su madre a buscarla? Prometió que su padre y ella se reunirían con ellos en cuanto pudieran.

Una horrible sensación de soledad se abatió sobre Marie Anne mientras en su interior una voz malévola le susurraba que sus padres ya no la querían.

¡Pero eso no era cierto! Marie luchó contra el horror que amenazaba con engullirla. Sabía que su padre y su madre la amaban. Irían a buscarla, y también encontrarían a la pequeña, y John... John se pondría bien. Solo tenía que esperar, se dijo, y algún día su familia la encontraría y sería feliz de nuevo...

Capítulo 1

Marianne respiró hondo mientras observaba a la radiante multitud. Jamás había asistido a una fiesta tan grande, con tantas personas de la nobleza. Se preguntó qué pensarían si supieran que era en realidad la humilde Mary Chilton, del orfanato de San Anselmo, y no la refinada viuda Marianne Cotterwood.

Sonrió interiormente. Lo que más le gustaba de aquella farsa era la idea de engañar a la aristocracia, de conversar con gente que se habría sentido horrorizada al saber que estaban hablando de igual a igual con una antigua sirvienta.

Marianne consideraba enemigos naturales a todos los miembros de la clase alta. Aún recordaba sus tiempos en el orfanato, cuando las grandes señoras acudían para hacer sus «obras de caridad». Vestidas con sus elegantes trajes, miraban a las huérfanas con lastimoso desprecio. Luego se iban, sintiéndose inmensamente superiores y santas por su caridad. Marianne solía mirarlas con el corazón lleno de una abrasadora furia. Sus experiencias tras abandonar el orfanato no habían disminuido el desprecio que sentía hacia ellas. Había entrado a servir en casa de lady Quartermaine cuando tenía catorce años, y allí había trabajado como doncella, con una sola tarde libre a la semana y un sueldo de un chelín diario.

—Una fiesta maravillosa —dijo la acompañante de Marianne, interrumpiendo sus pensamientos.

La señora Willoughby estaba tan orgullosa de haber sido invitada a la fiesta de lady Batterslee, que invitó a Marianne a acompañarla para que presenciara tal esplendor. Marianne se alegró de haber estado con la señora Willoughby el día en que esta recibió la invitación.

Una fiesta en la elegante mansión Batterslee era una oportunidad que no se daba todos los días, y Marianne la aprovechó, aunque ello entrañase soportar la estúpida charla de la señora Willoughby durante toda la velada.

Marianne miró a su alrededor y vio a un hombre apoyado en una de las esbeltas columnas de la sala de baile, a pocos metros de ella. La estaba mirando y, cuando Marianne se dio cuenta, él no retiró la mirada avergonzado, como habría hecho la mayoría. Siguió observándola fijamente, de un modo que resultaba casi indecente.

Era alto y esbelto, con los hombros anchos y las piernas musculosas propias de un hombre que había pasado gran parte de su vida montando a caballo. Su cabello, corto y ligeramente despeinado, era castaño claro. Sus ojos también eran castaños y a Marianne le recordaron los de un halcón. Tenía los pómulos altos, la nariz fina y recta; su rostro era aristocrático, atractivo y orgulloso, y parecía ligeramente aburrido, como si el mundo no ofreciera lo suficiente para captar su interés.

Su mirada la desasosegó. A Marianne le resultaba casi imposible retirar los ojos de aquel hombre. Él le sonrió, una sonrisa lenta y sensual que le provocó un extraño hormigueo en el bajo vientre. Marianne hizo ademán de devolverle la sonrisa, pero se contuvo a tiempo, recordando lo que era aquel hombre y lo que ella sentía por los individuos de su clase. Además, una viuda refinada no sonreía a los desconocidos. De modo que enarcó una ceja desdeñosamente y, a continuación, le dio la espalda.

La anfitriona se acercó a ellas para saludarlas. Saludó a la señora Willoughby, sin dar señal alguna de reconocerla, y después hizo lo propio con Marianne.

Había tanta gente en la sala que resultaba difícil abrirse paso. Finalmente, lograron encontrar un par de sillas vacías. La señora Willoughby se desplomó en una de ellas, abanicándose el rostro congestionado, y miró a su alrededor con el entusiasmo de una arribista.

—Ahí está lady Bulwen. Me sorprende que haya venido. Dicen que está a un solo paso de ir a la cárcel por morosa, ¿sabe usted? —meneó la cabeza, chasqueando la lengua, antes de proseguir—. Ese de ahí es Harold Upsmith. ¿Lo conoce? Un auténtico caballero... y no como su hermano James, que es un gandul.

—Desde luego —murmuró Marianne, siguiendo sin esfuerzo la conversación. Para ella era una suerte que la señora Willoughby fuese una chismosa empedernida. Antes de que acabase la noche, lo sabría todo acerca de la aristocracia.

Al cabo de unos instantes, sin embargo, le llamó la atención el tono imperioso de una mujer sentada a su derecha.

—Ponte recta, Penelope. E intenta aparentar que te estás divirtiendo. Es una fiesta, ¿sabes?, no un velatorio.

Marianne las miró con curiosidad. La voz pertenecía a una mujer alta, vestida con un traje color púrpura. También ella miraba a la multitud como un ave de presa, haciendo comentarios sobre los solteros presentes y dirigiéndose a su joven acompañante en tono autoritario.

La joven en cuestión estaba sentada entre Marianne y la mujer de más edad, lucía un sencillo vestido blanco. El blanco, según sabía Marianne, era el color que debían llevar las chicas solteras en las fiestas.

—Sí, mamá —murmuró Penelope con voz inexpresiva al tiempo que apretaba los puños en el regazo. Alzó la mano para ponerse bien los anteojos y el abanico se le cayó al suelo, aterrizando sobre el pie de Marianne.

—Penelope, intenta ser menos patosa. No hay nada menos atractivo para un hombre que una mujer torpe.

—Lo siento, mamá —dijo Penelope ruborizándose y se agachó para recuperar el abanico, pero Marianne ya lo había recogido.

Se lo devolvió a Penelope con una sonrisa compadecida.

—Gracias —murmuró la joven sonriendo tímidamente.

—No hay de qué. Una fiesta muy concurrida, ¿eh?

Penelope asintió enfáticamente.

—Sí, las odio cuando hay tanta gente.

—Soy la señora Cotterwood. Marianne Cotterwood —se presentó Marianne.

—Yo me llamo Penelope Castlereigh. Es un placer conocerla.

—El placer es enteramente mío. Le habrá parecido un atrevimiento por mi parte que me presente, pero, la verdad, considero ridículo estar aquí sentadas sin hablar simplemente porque no haya nadie cerca que nos conozca a ambas para presentarnos.

—Tiene toda la razón —convino Penelope—. Yo me habría presentado si tuviera más valor. Pero me temo que soy una cobarde.

En ese momento, la madre de Penelope reparó en que su hija no la estaba escuchando y miró para ver qué era lo que la había distraído. Observó desaprobadoramente a Marianne y frunció el ceño.

—¡Penelope! ¿Qué estás haciendo?

—Solo estaba hablando con la señora Cotterwood. La conocí la semana pasada, en casa de Nicola.

Rápidamente, antes de que su madre indagara más en el asunto, le presentó a Marianne. La madre de Penelope, descubrió Marianne, era lady Ursula Castlereigh.

De inmediato, la señora Willoughby se inclinó hacia delante.

—Oh, ¿conoce usted a lady Castlereigh, señora Cotterwood? —dijo, encantada—. Soy la señora Willoughby, lady Castlereigh. No sé si lo recuerda, pero nos conocimos en la fiesta de la señora Blackwood, el verano pasado.

—¿De veras? —contestó lady Ursula en un tono que habría desalentado a una mujer menos decidida que la señora Willoughby.

—Pues sí. Me encantó el vestido que llevaba aquel día —la señora Willoughby procedió a dar una descripción detallada del vestido mientras se levantaba para sentarse al lado de lady Ursula.

Marianne aprovechó la oportunidad para escapar de ambas.

—¿Le apetece dar una vuelta por la sala, señorita Castlereigh?

El semblante de Penelope se iluminó.

—Me parece una idea estupenda.

La joven se relajó visiblemente cuando se hubieron alejado de lady Ursula. Marianne miró a su alrededor mientras paseaban, inspeccionando la sala. En la enorme habitación había pocos de los objetos valiosos que buscaba. Condujo a Penelope hacia los grandes ventanales, abiertos para airear el ambiente.

—Ah, aquí se está mucho mejor.

—Oh, sí —convino Penelope, siguiéndola—. El aire fresco sienta bien.

Marianne se asomó al exterior. Estaban en la segunda planta, que dominaba un pequeño jardín situado en la parte trasera de la casa. No había ningún árbol o enrejado oportuno cerca. Aun así, Marianne estudió con ojo profesional el ventanal y la cerradura antes de acompañar a Penelope a otra parte de la sala.

Mientras caminaban, sintió un extraño hormigueo en la nuca, que le dijo que alguien la estaba observando. Girándose, vio al mismo hombre que se había estado fijando en ella un rato antes. Mientras Marianne lo miraba, él le hizo una breve reverencia. Se sintió invadida por una súbita sensación de calor a la que no estaba acostumbrada. Se dijo que era azoramiento.

—Penelope... —Marianne tomó a su acompañante del brazo—. ¿Quién es ese hombre?

Penelope se ajustó los anteojos y siguió la dirección de su mirada.

—¿Se refiere a lord Lambeth?

—A ese tan guapo con la sonrisa de superioridad.

Penelope sonrió levemente al oír la descripción.

—Sí. Es Justin. El marqués de Lambeth.

—No deja de mirarme. Me resulta desconcertante.

—Debería estar acostumbrada a que la miren los hombres —respondió Penelope, haciendo una obvia referencia a su belleza.

—Gracias por el cumplido —Marianne le sonrió—. Pero es la segunda vez que lo sorprendo mirándome indecorosamente. Y no parece importarle que me haya dado cuenta. Se queda ahí con ese aire de...

—¿De arrogancia? —dijo Penelope—. No me extraña. Lambeth es muy arrogante. Naturalmente, tiene motivos para serlo. Todo el mundo lo adula, sobre todo las jovencitas casaderas.

—¿Es que es un buen partido?

Penelope emitió una risita.

—Yo diría que sí —la miró con curiosidad—. ¿Insinúa que nunca había oído hablar de él?

—Me temo que no. He pasado estos últimos años en Bath. Llevo una vida tranquila desde que mi marido murió.

—Claro. Lo siento. Con razón no ha oído hablar de él. Bath no es el tipo de sitio que Lambeth suele frecuentar. No es lo bastante excitante.

—¿Es un juerguista, entonces?

Penelope se encogió de hombros.

—Detesta el aburrimiento. Bucky dice que es capaz de cualquier cosa con tal de no aburrirse. El mes pasado, sir Charles Pellingham y él hicieron apuestas sobre lo rápidamente que una araña podía tejer su tela en una ventana de White’s.

Marianne hizo una mueca.

—Me parece una soberana tontería.

—Sir Charles es tonto —reconoció Penelope—, pero Bucky dice que Lambeth se las sabe todas.

—¿Quién es Bucky? —inquirió Marianne.

Penelope se ruborizó ligeramente.

—Lord Buckminster. Es primo de mi buena amiga Nicola Falcourt —apresuradamente añadió—: Se le considera un excelente partido.

—¿A lord Buckminster o a lord Lambeth?

Penelope se sonrojó aún más.

—A ambos, supongo, pero me refería a lord Lambeth. Dicen que es inmensamente rico y su padre es el duque de Storbridge, así que todas las madres casamenteras tienen los ojos puestos en él.

—Comprendo.

—Aunque imagino que es en vano. Mi madre dice que existe un acuerdo tácito entre Cecilia Winborne y él y que acabarán casándose algún día. Sería un matrimonio perfecto. El linaje de ella es tan elevado como el de él... y jamás ha habido un escándalo en la familia. Son terriblemente mojigatos —añadió Penelope en tono de confidencia.

Marianne se echó a reír.

Penelope pareció levemente avergonzada.

—Lo siento. No he debido decir eso. Debe de considerarme una joven terrible. Mi madre dice que siempre me voy de la lengua.

—Tonterías —le aseguró Marianne—. Disfruto mucho con su compañía... y esa lengua inquieta es una de las principales razones.

—¿De veras? —Penelope pareció complacida—. Siempre tengo miedo de decir algo indebido. Y luego, cuando los demás esperan que hable, la lengua parece trabárseme.

—A mí también me ocurre a menudo —mintió Marianne amablemente. En realidad, jamás había tenido problemas de timidez. Sus palabras, no obstante, parecieron animar a Penelope, que siguió hablando.

—A Bucky le cae bien lord Lambeth. Dice que es un «buen tipo». Pero a mí me da un poco de miedo. Es tan frío y orgulloso... igual que el resto de su familia. Su madre impone aún más respeto que él.

—Pues debe de ser terrible, entonces.

—Lo es. Personalmente, creo que Cecilia Winborne y ella son del mismo paño. Pero, dado que lord Lambeth desprecia el amor, supongo que no le importa.

—Umm, parece que forman una pareja encantadora.

Penelope dejó escapar una risita.

—Vaya... ¡Penelope! —dijo una voz masculina tras ellas. Al volverse, vieron que se acercaba un hombre alto y rubio, de expresión amable, que miraba sonriente a Penelope—. ¡Qué suerte encontrarte lejos de lady Ursula!

Penelope se ruborizó y sus claros ojos castaños se iluminaron.

—¡Bucky! No sabía si ibas a venir esta noche.

—Salí de la ópera antes de tiempo. Seguro que la madre de Nicola me despellejará la próxima vez que me vea, pero… ¡por favor! —hizo una pausa, mostrando su indignación—. ¡Un hombre solo puede aguantar esos aullidos hasta cierto punto!

Penelope sonrió.

—Estoy segura de que lady Falcourt lo comprenderá.

—No, pero... —Buckminster se giró hacia Marianne y dijo—: Disculpe, he sido tremendamente descortés al... —se quedó mudo cuando miró la cara de Marianne, y se puso muy pálido—. Yo, eh... vaya.

Marianne apenas pudo contener una risita. Lord Buckminster tenía todo el aspecto de haber recibido un mazazo en la cabeza.

—Señora Cotterwood, permítame presentarle a lord Buckminster —dijo Penelope.

—¿Qué tal está? —Marianne le tendió la mano.

—Es… es un placer conocerla —consiguió decir él, avanzando para tomar su mano. Tras saludarla, siguió mirándola fijamente con una sonrisita tonta en los labios.

Marianne suspiró para sí. Estaba claro que Penelope sentía debilidad por «Bucky», pero él no parecía advertirlo. También era evidente que se había encandilado con Marianne. Muchos hombres solían reaccionar así al verla.

—Encantada de haberlo conocido —le dijo en tono amable—, pero me temo que no puedo quedarme a charlar. Debo regresar con la señora Willoughby o empezará a echarme en falta.

—Permita que la acompañe —sugirió Buckminster con ansiedad mientras se alisaba el puño de la chaqueta. Uno de sus gemelos de oro cayó al suelo y salió rodando—. Oh, vaya... —miró consternado el gemelo y se agachó para recogerlo.

—Oh, no —protestó Marianne—. Debe quedarse haciéndole compañía a Penelope. Seguro que tienen mucho de que hablar —dicho eso, se escabulló rápidamente, mientras Buckminster seguía concentrado en el gemelo.

A continuación, se abrió paso por entre la multitud hasta llegar a la puerta. Abriendo el abanico, para simular que era el calor lo que la impulsaba a abandonar la sala, avanzó por el largo pasillo. Miró a su alrededor fingiendo un aire despistado, memorizando la posición de las puertas, las ventanas y las escaleras. Después se detuvo e hizo como que contemplaba un retrato. Mientras, echó un vistazo a la ventana para comprobar su accesibilidad desde la calle. Tras cerciorarse de que no había sirvientes ni otros invitados a la vista, caminó hacia el vestíbulo, asomándose a todas las habitaciones por las que pasaba. Todas estaban llenas de objetos valiosos, desde cuadros a finas piezas de mobiliario, pero a Marianne solo le interesaban aquellos objetos que pudiera transportar y vender con facilidad, como la plata y los adornos. Su intención era localizar el despacho, pues sabía que allí estaría probablemente la caja fuerte. Lo encontró al abrir la segunda puerta. Aunque, más que un despacho, parecía un estudio. Con una sonrisa de satisfacción, Marianne entró en la habitación, agarró un candelabro de la mesa y lo encendió con uno de los candelabros de pared del pasillo. Luego cerró la puerta tras de sí. Aquella era la parte más peligrosa de su trabajo, así como la más excitante. Debía proceder con rapidez.

Con el corazón martilleándole el pecho, Marianne dejó el candelabro en la mesa e inspeccionó el estudio, retirando levemente los cuadros de escenas de caza para mirar detrás. El tercer cuadro ocultaba el premio: una caja fuerte empotrada en la pared. Se acercó para examinar la cerradura, que se abría con llave y no con combinación.

—Disculpe, pero no puedo permitir que abra la caja fuerte de mi anfitriona —dijo una voz masculina tras ella.

Sobresaltada, Marianne se giró rápidamente, con el corazón en la garganta. Apoyado en el marco de la puerta, con una ceja socarronamente enarcada, estaba lord Lambeth.

Capítulo 2

Durante un largo momento, Marianne no pudo sino quedarse mirándolo, su mente girando frenéticamente.

Por fin, consiguió esbozar una sonrisa trémula y dijo:

—¡Milord! ¡Me ha dado un buen susto!

—¿Sí? —él sonrió, mostrando sus blancos dientes. Marianne tuvo la súbita e intensa impresión de estar viendo a un lobo—. Pensé que tendría unos nervios más templados… dada su profesión.

Marianne se enderezó y puso una expresión arrogante que había aprendido de lady Quartermaine.

—¿Cómo ha dicho? ¿Mi profesión? Me temo que no sé de lo que está hablando.

—Bravo —Lambeth entró en la habitación y cerró la puerta—. Casi podría creerla... de no haberla sorprendido con las manos en la masa.

Marianne notó un nudo de terror en el estómago.

—¿Qué está haciendo? Debo insistir en que abra esa puerta. Esto es sumamente indecoroso.

Él arqueó una ceja.

—Pensé que le gustaría hablar del asunto en privado. Pero si prefiere que abra la puerta para que todo el mundo nos oiga...

Lambeth se dirigió hacia la puerta, pero Marianne dio un paso adelante.

—¡No! No, aguarde. Tiene razón. Será mejor que lo aclaremos en privado.

Él esbozó una sonrisa presuntuosa y cruzó los brazos.

—¿Tiene usted una explicación? Adelante, por favor. Me encantaría oírla.

—No veo por qué he de explicarle nada —repuso Marianne acaloradamente. Superado su arrebato inicial de miedo, volvía a tener la entereza de siempre. Aquel hombre personificaba todo lo que ella detestaba de la aristocracia: la altanería, la arrogancia, el desdén hacia las personas de clase inferior—. Además, solo estaba echando un vistazo. Eso no tiene nada de malo.

—¿Y qué me dice de la caja fuerte? —Lambeth señaló el cuadro, aún descolocado—. Estaba intentando abrirla.

—¡Yo no estaba haciendo tal cosa! —Marianne puso gesto de absoluta indignación—. El cuadro estaba torcido y lo puse derecho.

Él emitió una carcajada.

—Es usted atrevida, hay que reconocerlo. Pero la tengo en mis manos y lo sabe perfectamente —avanzó hacia ella—. La fiesta era aburridísima, pero se animó mucho al llegar usted.

—¿Se supone que eso es un cumplido? —Marianne retrocedió un paso. La proximidad de Lambeth le resultaba desconcertante. Lo detestaba. Era su enemigo. Pero su sonrisa le provocaba una sensación extraña en la boca del estómago. Y, cuando se acercó, vio que tenía los ojos claros, del color del coñac, oscurecidos bajo sus espesas pestañas. Marianne se dio cuenta de que no podía dejar de mirarlos.

—Sí, lo es. Las jovencitas suelen aburrirme.

—Yo no soy una jovencita —señaló ella—. Soy viuda.

—¿En serio?

—Por supuesto. ¿Cómo se le ocurre dudar de mis palabras?

Lambeth estaba tan cerca, que ella podía sentir el calor de su cuerpo. Marianne retrocedió hasta que se vio arrinconada.

—Es usted un maleducado.

—Eso suelen decirme. Sin embargo, no soy ningún ingenuo, así que le sugiero que deje de fingir. Llevo observándola toda la noche.

—Lo sé. Me di cuenta. Fue entonces cuando comprendí lo grosero que es usted.

—Al principio, me fijé en usted porque es sumamente atractiva —Lambeth sonrió y alzó la mano para acariciarle la mejilla.

Marianne sintió un escalofrío, extraño y delicioso, y se apartó de él, irritada consigo misma.

—Me estaba preguntando cómo podría ingeniármelas para conocerla cuando la vi con la señorita Castlereigh y lord Buckminster. Sabía que ellos nos presentarían, pero, cuando llegué, usted ya se había ido. Así que la seguí por el pasillo y fue entonces cuando reparé en su extraña conducta.

—¿Me estaba espiando? Me sorprende, milord.

—Usted tiene ventaja sobre mí. Parece saber quién soy... pues es la segunda vez que me llama «milord». Yo, en cambio, no sé su nombre.

—No creo que sea de su incumbencia.

—Más vale que me lo diga. De todos modos, acabaré sabiéndolo por Bucky.

Marianne frunció el ceño.

—Soy Marianne Cotterwood. La señora Cotterwood.

—Ah, sí. Olvidaba que es viuda.

—Desearía que dejara de utilizar ese tono desdeñoso. ¿Por qué iba a hacerme pasar por viuda si no lo fuese realmente?

—No lo sé. Quizá lo sea. Aunque también podría formar parte de su engaño.

—Yo no estoy engañando a nadie. Esta conversación es absurda, así que me voy.

Marianne hizo ademán de marcharse, pero Lambeth alargó ambos brazos y la detuvo.

—Antes dígame qué hacía husmeando por el pasillo y asomándose a todas las habitaciones. Y por qué entró en esta y retiró los cuadros hasta que encontró la caja fuerte.

Marianne se notó la garganta seca. El cuerpo de Lambeth estaba a escasos centímetros de distancia; sus ojos parecían taladrar los suyos. Le resultaba difícil respirar y, extrañamente, sentía frío y calor al mismo tiempo.