4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

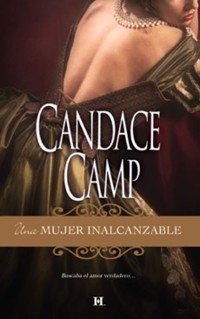

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Top Novel

- Sprache: Spanisch

La nueva socia comercial de lord Thorpe no era en absoluto como él había esperado. Hermosa y descarada, Alexandra Ward era también el vivo retrato de una mujer a la que se creía muerta desde hacía tiempo. Recién llegada de América, Alexandra encontró en Londres un mundo nuevo, extraño y lleno de peligro. Su aparición en público, del brazo de lord Thorpe, conmocionó a la sociedad londinense y dio pie a murmuraciones. ¿Era una farsante, que ambicionaba la fortuna de la fallecida, o una inocente atrapada en circunstancias que no comprendía? Alguien conocía la verdad. Alguien que no deseaba que Alexandra supiera demasiado. Y solo lord Thorpe podía ayudarla, pero ¿a qué precio?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 296

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2000 Candace Camp. Todos los derechos reservados.

Un velo de misterio, Nº 159A - febrero 2017

Título original: A Stolen Heart

Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.

Este título fue publicado originalmente en español en 2001

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-687-9777-9

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Prólogo

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Epílogo

Si te ha gustado este libro…

Prólogo

París, 1789

Lady Chilton retiró las cortinas de la ventana del dormitorio y se asomó a la oscuridad de la noche. Se estremeció al ver a lo lejos el resplandor de las antorchas. Era el populacho. Estaba segura de ello. Había oído sus alaridos el día anterior, los había visto avanzando por las calles como una enorme y amorfa bestia ávida de sangre.

Se alejó de la ventana, entrelazando las manos nerviosamente. Emerson, su esposo, estaba convencido de que su familia no corría ningún peligro, pero Simone tenía sus dudas. Al fin y al cabo, ella era francesa y pertenecía a la aristocracia que el populacho se había propuesto aniquilar. El hecho de que estuviera casada con un inglés no suponía ninguna garantía.

Simone pensó en los niños. ¿Qué sería de sus pequeños si los sans-culottes acudían a la casa?

Por un momento permaneció de pie, indecisa. Era una mujer muy hermosa, con grandes ojos castaños y una lustrosa mata de cabello negro. No obstante, su fina tez se hallaba pálida como la cera y tenía los enormes ojos desorbitados por el miedo.

Finalmente, con un leve sollozo, Simone se acercó a la cómoda y sacó el joyero. A continuación, extrajo rápidamente el contenido y lo guardó en una bolsa de terciopelo.

Su amiga era de fiar; al fin y al cabo, iba a confiarle el bienestar de sus propios hijos. Más tarde, si sobrevivía, Simone se reuniría de nuevo con todos ellos.

Abrió el falso fondo del joyero y sacó tres pequeños objetos. Si bien poseían un valor relativo, para ella eran los más preciados, pues pertenecían a sus hijos. Se trataba de dos medallones con sendos retratos en miniatura de ella y de Emerson. La condesa se los había regalado a las niñas en las Navidades del año anterior. El tercer objeto era un enorme anillo de extraño diseño, sujeto a una cadena de oro. Tenía cientos de años de antigüedad, pues era el anillo de los condes de Exmoor. Únicamente los herederos del título podían llevarlo. Ahora pertenecía a Emerson, aunque este no solía ponérselo. Algún día, pasaría a su hijo.

Simone se dirigió hacia el escritorio, extrajo la pluma del tintero y procedió a escribir una nota. Nunca se le había dado bien redactar cartas, y la nota le quedó deshilvanada y casi ilegible. Aun así, serviría para que el conde y la condesa supieran lo que había sucedido. Una vez terminada, la metió en la bolsa con las joyas.

Simone salió del dormitorio y bajó hasta el cuarto de los niños. Abajo, pudo oír la voz de Emerson, impaciente mientras trataba de explicar a sus suegros por qué debían abandonar París lo antes posible. Simone movió la cabeza. Sus padres aún parecían incapaces de reaccionar ante el cataclismo que había vuelto su mundo del revés. Paralizados por el miedo, se limitaban a mantener una actitud pasiva y a dar negativas. Sin embargo, Simone y Emerson no podían dejarlos atrás. De hecho, por eso no se habían marchado todavía. Pero Simone se negaba a permitir que sus hijos muriesen por culpa de la testarudez de sus padres.

Por eso pretendía enviar a los niños lejos. Confiaría sus vidas a su más querida amiga, que partiría hacia la seguridad de Inglaterra al día siguiente. Las joyas servirían para cubrir los gastos, si era necesario. Más tarde, si ella no conseguía sobrevivir, dichas joyas habrían sido, al menos, el último regalo que pudo hacerles a sus hijos.

Simone se enjugó las lágrimas. No quería que los niños la vieran llorar, de modo que esbozó una sonrisa antes de entrar en el cuarto. La niñera ya estaba acostándolos, pero Simone le indicó que se retirara, anunciando que ella misma se encargaría de meterlos en la cama.

Al contemplarlos, notó que se le formaba un nudo en la garganta. El mayor era John, de siete años, un robusto niño moreno de sonrisa traviesa y encanto natural irresistible. Simone se inclinó para besarle la frente y luego se acercó a Marie Anne, la mediana. Marie Anne poseía los ojos azules e inocentes de su padre y una melena pelirroja que, al principio, sorprendió a sus padres, puesto que Emerson era rubio y Simone tenía el pelo negro. Pero la condesa había explicado que era habitual que entre los Montford naciera alguien pelirrojo de vez en cuando.

Simone tuvo que tragar saliva conforme se acercaba a Alexandra, la pequeña. Con sus dos añitos, era una delicia. Alegre y regordeta, siempre estaba riendo o balbuceando. Era clavada a Simone cuando tenía esa edad, con sus rizos negros, sus vivarachos ojos castaños y sus risitas contagiosas. Simone tomó a Alexandra en brazos y la apretó contra sí. A continuación, se sentó en el suelo con el resto de los niños.

—Vengo a deciros que os vais de viaje —dijo animadamente, esperando no revelar su inquietud—. Iréis a Inglaterra a ver al abuelo y a la abuela.

Les habló de su amiga, a quien ellos conocían y apreciaban, y les explicó que Emerson y ella se reunirían con ellos más tarde. Aunque hablaba con los niños en francés normalmente, esta vez lo hizo en inglés.

—Deberéis hablar solo en inglés —les advirtió—, y no en francés, porque os haréis pasar por hijos suyos. ¿No os parece divertido?

John la miró solemnemente.

—Es por el populacho, ¿verdad?

—Sí —admitió Simone—. Por eso os envío con ella. Es menos peligroso. Cuida de las niñas, John, y procura que no se metan en problemas. No las dejes hablar en francés, ni siquiera cuando estéis solos. ¿Puedo confiar en ti?

—Cuidaré de ellas —asintió el pequeño.

—Bien. Ese es mi hombrecito. Ahora, os daré algunas cosas que tendréis que llevar. No os las quitéis nunca.

Simone le colocó a John la cadena con el anillo, introduciéndola debajo de la camisa para que no se viera. Luego hizo lo propio con las niñas, ocultando los medallones bajo el cuello de sus vestidos. Los pequeños llevaban puestos sus trajes más sencillos, los que solían ponerse para jugar. Era lo mejor que podía hacer, se dijo Simone, para ocultar sus orígenes aristocráticos. Rápidamente, colocó algunas prendas más en sus pequeñas capas y las ató para que formaran hatillos.

—Ahora debemos bajar las escaleras sin hacer ruido —les dijo.

—¿Podemos despedirnos de papá? —preguntó Marie Anne con expresión angustiada.

—No, está hablando con los abuelos. No debemos molestarlos.

Simone sabía que Emerson se pondría furioso con ella, pero era mejor así. Su esposo podría prohibir aquel viaje, pensando que los niños estarían más seguros a su lado.

—Ahora, niños, agarrad los hatillos y no os separéis de mí, pase lo que pase. Seremos silenciosos como ratoncitos.

John y Marie Anne asintieron, aunque Simone percibió la incertidumbre de su expresión. Salieron en silencio del cuarto y bajaron de puntillas las escaleras. Simone los condujo a la puerta lateral de la casa. Una vez allí, hizo una pausa, con la mano en el pomo, y respiró hondo. John y Marie Anne permanecían aferrados a su falda.

Finalmente, Simone abrió la puerta y se internó con sus hijos en la noche.

Capítulo 1

Londres, 1811

Alexandra Ward miró de soslayo al hombre que iba con ella en el coche de caballos. Parecía a punto de sufrir un desmayo. Tenía la cara blanca como la cera y el labio superior perlado de sudor.

—No se preocupe, señor Jones —dijo en tono agradable, intentando aplacar sus temores—. Estoy segura de que su patrón nos recibirá de buen grado.

Lyman Jones cerró los ojos y emitió un leve gemido.

—Usted no conoce a lord Thorpe. Es un hombre muy... muy reservado.

—Como la gran mayoría. Pero no por eso han de ser malos empresarios. No veo por qué no ha de estar interesado en reunirse con alguien que acaba de firmar un excelente contrato para enviar el té de su compañía a América.

En realidad, a Alexandra le sorprendía que Thorpe no hubiese acudido a su oficina para conocerla y firmar el contrato personalmente aquella misma mañana. Thorpe no había asistido a ninguna de las reuniones de Alexandra con Lyman Jones, su agente.

—No... no sé cómo hacen ustedes las cosas en América, señorita Ward —dijo Jones cuidadosamente—. Pero, aquí, los caballeros no suelen participar activamente en asuntos de negocios.

—¿Se refiere a los miembros de la nobleza?

—Sí —a Lyman Jones le había resultado muy difícil tratar con la señorita Ward mientras duraron las negociaciones. Le parecía extraño hablar siquiera de negocios con una mujer... Sobre todo, con una mujer como Alexandra Ward. Talle escultural, espléndida melena negra, expresivos ojos castaños y tez suave como el terciopelo.

—Me temo que no estoy acostumbrada a tales distinciones —admitió Alexandra—. En Estados Unidos, un caballero se mide más por sus actos que por su origen —tras una pausa, añadió con curiosidad—: Ese Thorpe, ¿es un individuo casquivano? Supongo que su fortuna será heredada. Aun así, me pregunto cómo se las habrá arreglado para conservarla.

—Oh, no, señorita —protestó Jones—. Yo no he dicho que el señor no se preocupe por sus negocios. Sencillamente, no está bien visto que un caballero se ocupe del... bueno, del día a día de sus asuntos financieros.

—Entiendo. Se trata de una cuestión de apariencia, entonces.

—Supongo que sí. Pero lord Thorpe es un empresario excelente. De hecho, ganó gran parte de su fortuna él mismo, en la India.

—Ah —los ojos de Alexandra brillaron con interés—. Por eso tengo tanto afán por conocerlo personalmente. Su colección de tesoros hindúes es célebre, y yo soy muy aficionada a la materia. Incluso me he carteado con el señor Thorpe... es decir, con lord Thorpe, sobre ese particular.

Alexandra creyó prudente no mencionar que había solicitado a lord Thorpe permiso para ver su colección cuando estuvo en Inglaterra, aquel mismo año, y él se había negado de plano. En realidad, ese era uno de los motivos que la habían impulsado a decantarse por la Compañía de Té Burchings para negociar el contrato. La compañía tenía una reputación excelente, por supuesto; Alexandra jamás habría tomado una mala decisión financiera simplemente por satisfacer un capricho personal. Sin embargo, descubrir que el propietario de Burchings era el mismo Thorpe cuya colección tanto deseaba ver había constituido un agradable suplemento.

—Tengo entendido que esa colección es impresionante —repuso Jones—. Aunque yo nunca la he visto, desde luego.

—¿Nunca? —Alexandra lo miró, sorprendida.

—No. A veces, he llevado documentos a casa del señor y he visto algunos objetos en el vestíbulo. Pero, normalmente, lord Thorpe prefiere ir a la oficina para hablar de sus negocios.

El coche se detuvo delante de un impresionante edificio de piedra blanca. Lyman Jones se asomó por la ventanilla.

—Ya hemos llegado —dijo con voz ahogada. Luego se volvió hacia Alexandra, dirigiéndole una mirada casi suplicante—. ¿Seguro que quiere seguir adelante con esto, señorita Ward? Lord Thorpe no aprecia las visitas. Es probable que incluso se niegue a recibirnos. O que nos reprenda por la impertinencia.

—Tranquilícese, señor Jones —dijo Alexandra, tratando de infundirle algo de valor—. Le garantizo que he tratado con más de un viejo gruñón. Y, por lo general, suelo manejarlos bastante bien.

—Pero él no es ningún...

—Sea lo que sea, estoy segura de que podré arreglármelas. Si se enfada, le diré que todo ha sido culpa mía.

Con resignación, Jones abrió la puerta y se bajó del coche. Después se giró para ayudar a Alexandra. Respirando hondo, llamó dos veces a la puerta de la casa utilizando el picaporte.

Al cabo de un momento, un criado acudió a abrir. Miró a Jones y luego a Alexandra, antes de apartarse con desgana para dejarlos pasar.

—Vengo a ver a lord Thorpe —anunció Lyman.

—Aguarden aquí —repuso lacónicamente el criado antes de retirarse, dejándolos en el vestíbulo.

Alexandra miró a su alrededor. Bajo sus pies, el suelo de madera estaba cubierto de una gruesa alfombra color vino en la que aparecía representada una escena de caza, donde un hombre con turbante arrojaba una lanza a un tigre. En la pared había colgada una máscara de elefante de plata batida y, debajo, un cofre de madera en cuya tapa aparecía tallada una escena de jardín, con dos doncellas hindúes de pie entre los lánguidos árboles.

Alexandra se agachó para contemplar el cofre de cerca cuando se oyó un suave sonido de pisadas aproximándose. Alzó la cabeza y apenas pudo reprimir un grito de placer.

El hombre que acompañaba al criado tenía la tez cobriza y enormes ojos negros, y estaba vestido de blanco desde el turbante hasta los zapatos de suela blanda que llevaba puestos. Mientras Alexandra lo observaba fascinada, él juntó las manos a la altura del pecho e hizo una educada reverencia.

—¿Señor Jones? —dijo con un suave acento—. ¿Lord Thorpe le esperaba hoy? Lo lamento mucho. No tenía conocimiento de su visita.

—No, yo... —Lyman Jones había hablado muchas veces con el mayordomo de lord Thorpe, pero la experiencia siempre le resultaba enervante—. Se trata de una visita inesperada. Esperaba presentarle al señor a la señorita Ward. Naturalmente, si venimos en un momento poco propicio, podemos...

Los ojos del mayordomo se desviaron hacia Alexandra. Esta, al ver que Jones lo estropearía todo, tomó las riendas de la situación, como solía hacer siempre.

—Soy Alexandra Ward, señor...

—Me llamo Punwati, señorita.

—Señor Punwati. He hecho ciertos negocios con la Compañía de Té Burchings, y esperaba conocer a lord Thorpe aprovechando mi estancia en Londres. Espero que no sea excesiva molestia.

—Seguro que lord Thorpe estará muy interesado, señorita Ward —respondió el mayordomo, inclinándose levemente—. Le diré que está usted aquí y veré si piensa recibir visitas esta tarde.

—Gracias —Alexandra lo recompensó con una sonrisa que había deslumbrado a más de un hombre.

Cuando Punwati se hubo retirado, tan silenciosamente como había llegado, Jones sonrió un tanto incómodo.

—Ya le dije que lord Thorpe es... diferente. Sus criados son un poco raros. El mayordomo, como ha podido ver, es extranjero. Le pido disculpas si la ha... eh, sorprendido.

Alexandra se quedó mirándolo con desconcierto.

—¿Pero de qué habla? No necesita disculparse. ¡Esto es maravilloso! Nunca había conocido a nadie de la India. Quisiera preguntarle miles de cosas, aunque seguramente sería una descortesía. ¿Y se ha fijado en esa máscara tan magnífica? Y mire la alfombra. ¡Y el cofre!

Los ojos de Alexandra brillaban de entusiasmo. Contemplándola, Jones se dijo que era aún más atractiva de lo que había pensado. Se preguntó si su belleza ablandaría a lord Thorpe, uno de los solteros más codiciados de Londres.

—Ah. Señor Jones. Me dice Punwati que ha traído una visita con usted.

Jones dio un salto.

—¡Lord Thorpe!

Alexandra, que estaba agachada junto al cofre, se incorporó y se giró hacia la voz. La mandíbula estuvo a punto de desencajársele. Había imaginado a lord Thorpe como un viejo cascarrabias, solitario y probablemente excéntrico. Pero el hombre que se hallaba en el extremo opuesto del vestíbulo debía de tener unos treinta y tantos años. Era alto, ancho de hombros, con piernas largas y musculosas. Llevaba una indumentaria elegante, pero sobria. Avanzó hacia ellos, y Alexandra reparó en que lord Thorpe no solo era joven, sino también guapo. Tenía el pelo castaño oscuro, pómulos altos, nariz aquilina y mandíbula cuadrada. La aparente dureza de sus rasgos quedaba mitigada por la sensualidad de sus carnosos labios. Sus ojos eran grandes e inteligentes, rodeados de largas y oscuras pestañas.

—Lo siento, señor —empezó a decir Jones, azorado—. Sé que no deberíamos haber venido sin avisar, pero... pensé que querría conocer a la señorita Ward.

—No imagino por qué —repuso lord Thorpe arrastrando la voz, con tono repleto de sarcasmo.

—Por favor, lord Thorpe, no ha sido culpa del señor Jones, sino mía —terció rápidamente Alexandra—. Él no deseaba traerme a su casa. Pero yo insistí.

—¿En serio? —Thorpe enarcó una ceja, en un gesto de educado desdén que habría intimidado a más de una persona.

Alexandra apenas reparó en ello. Estaba más concentrada en el color de sus ojos, de un gris tan suave, que casi parecían plateados, y en el temblor que de pronto empezó a notar en las rodillas.

—Sí. Verá, me gusta conocer a las personas con las que hago negocios.

—¿Negocios? —Thorpe se mostró sinceramente perplejo, y se giró hacia su empleado—. No comprendo.

—Esta semana he negociado un contrato con la señorita Ward —explicó Jones—. Creo que se lo mencioné. Con Transportes Marítimos Ward, para llevar el té de Burchings a los Estados Unidos.

Thorpe miró a Alexandra con expresión neutra.

—¿Trabaja usted en Transportes Marítimos Ward?

—Umm. La compañía pertenece a mi familia. Y, a diferencia de usted, yo prefiero participar activamente en mis negocios.

—De modo que no aprueba mi forma de llevar los míos.

—Bueno, es su negocio, y puede hacer usted lo que le plazca.

—Muy amable por su parte —Thorpe hizo una leve reverencia satírica.

Alexandra le dirigió una mirada llena de frialdad y prosiguió.

—Sin embargo, siempre he opinado que los negocios van mejor si sus dueños toman parte activa en ellos. A menos, por supuesto, que el propietario no esté capacitado para ello —añadió al tiempo que miraba a Thorpe con gesto de desafío.

Para su sorpresa, lord Thorpe prorrumpió en carcajadas.

—¿Está sugiriendo que yo no estoy capacitado para llevar mis negocios?

Lyman Jones dejó escapar un gemido y cerró los ojos.

—El señor Jones sabe que valoro en extremo mi intimidad —prosiguió Thorpe—. No estoy acostumbrado a que todo aquel que haga negocios con mi compañía se presente en mi casa.

—Umm. Sí, ya veo que se cree usted superior al resto de los humanos.

—Le pido perdón —replicó Thorpe, mirándola fijamente. Cada comentario de aquella mujer era más indignante que el anterior.

—Por lo general, es un rasgo de carácter que me parece odioso —dijo Alexandra sin tapujos—. Pero eso no es de mi incumbencia, desde luego. Lo que me incumbe es saber cómo su actitud influye en su compañía.

—Ah, sí, Burchings. Por un momento, pensé que empezábamos a apartarnos de lo principal. Desde luego, será para mí un honor conocer su opinión sobre mi compañía.

—Veo que está siendo sarcástico —replicó Alexandra—. Pero debo decirle que hay quienes valoran mi opinión en cuestiones de negocios.

—Estados Unidos debe de ser un país muy diferente.

—Sí, lo es. Creo que allí valoramos más la honestidad.

—El descaro, diría yo. O la falta de tacto.

—En mi opinión, el «tacto» no es un elemento valioso a la hora de hacer negocios. Prefiero saber dónde piso. ¿Usted, por el contrario, prefiere permanecer a oscuras?

Por un momento, lord Thorpe se limitó simplemente a mirarla. Luego meneó la cabeza y emitió una risita.

—Me deja usted sin habla, mi querida señorita Ward. ¿Siempre hace negocios así? Me sorprende que tenga clientes.

Alexandra le devolvió la sonrisa.

—No —contestó con sinceridad—. Usted me ha sacado de quicio especialmente. Como mujer dedicada a los negocios, a veces tengo que emplear mucho tiempo en discutir con los hombres para que me acepten en igualdad de condiciones.

—¿En igualdad de condiciones? —los labios de Thorpe se curvaron—. Creo que eso sería poco para usted. Intuyo que prefiere un sometimiento total a su persona.

—Oh, no —se apresuró a responder Alexandra—. Verá, a diferencia de otras personas, no tengo inclinación alguna a la arrogancia.

—Capto la indirecta —murmuró Thorpe. Pensó que el propósito de la visita de aquella extraña americana ya estaba cumplido, y que la entrevista debía terminar. Pero, extrañamente, se resistía a despedirse de ella. No sabía si la señorita Ward lo irritaba más que lo excitaba, pero deseaba seguir disfrutando de su compañía.

—Ahora que nos hemos conocido, señorita Ward, ¿acepta tomar una taza de té conmigo? —luego, girándose hacia el atónito Jones, añadió—: Usted también está invitado, Jones... a no ser, claro, que tenga asuntos más apremiantes en la oficina.

—Oh, no, señor —contestó Jones, ruborizándose de placer ante la invitación de su jefe—. Quiero decir que tengo mucho que hacer. En la oficina siempre hay trabajo. Pero creo que podrán arreglárselas sin mí durante una hora o dos. Le agradezco mucho este honor. Si está seguro, claro...

—Naturalmente que está seguro —dijo Alexandra firmemente—. Apuesto a que lord Thorpe siempre está seguro de lo que hace —se volvió hacia Thorpe—. Gracias, señor. Me encantará tomar ese té.

Thorpe tocó la campanilla para avisar al mayordomo y pidió que se sirviera el té en la sala azul. A continuación, acompañó a sus huéspedes por un largo pasillo hasta una espaciosa habitación, cuyas paredes estaban decoradas con papel azul y blanco. Alexandra se fue derecha hacia una serie de pequeños y coloridos cuadros colgados en la pared.

—¿Son Rajput? —inquirió, refiriéndose a las ilustraciones manuscritas de epopeyas hindúes que habían florecido en la India en tiempos remotos.

Jones pareció perplejo, y Thorpe enarcó las cejas, sorprendido.

—Pues sí, empecé a coleccionarlos mientras vivía en la India. ¿Conoce usted el arte hindú?

—He visto muy poco —confesó Alexandra—, pero me interesa muchísimo —mientras observaba detenidamente las pinturas, no advirtió la mirada de Thorpe sobre ella. Luego, al girarse y sorprenderlo mirándola, se ruborizó. Había algo en sus ojos que, repentinamente, la llenó de calor por dentro. Alexandra miró hacia otro lado, buscando algo que decir para disimular su reacción.

—He... he comprado algunos objetos. Un pequeño Buda de jade, unas cuantas tallas de marfil y un chal de cachemira, por supuesto. Pero en Estados Unidos no abundan los productos hindúes.

—¿Le apetecería ver mi colección, después del té?

El rostro de Alexandra se iluminó, haciendo que Thorpe contuviera el aliento.

—Oh, sí, me gustaría más que nada en el mundo —Alexandra se sentó mientras el mayordomo entraba con el té y depositaba la bandeja en la mesa, pero siguió hablando con entusiasmo—. Debo confesarle algo. Esa fue una de las razones por las que convencí al señor Jones para que me trajera aquí hoy. Esperaba poder echarle una ojeada a alguno de sus tesoros hindúes. He oído hablar tanto de su colección...

—¿De veras? —Thorpe estudió a Alexandra. Nunca había conocido a ninguna mujer que se mostrara tan entusiasmada con sus objetos hindúes.

—Oh, sí. De hecho, le escribí hace unos cuantos meses, cuando me enteré de que vendría a Londres. Le pedí que me dejara ver su colección, pero usted se negó en redondo.

—¿Sí? Qué desconsiderado por mi parte —Thorpe frunció el ceño—. Pero no recuerdo haber... Un momento, sí, recibí una carta de un tipo de Estados Unidos. Pero ¿no se llamaba Alexander Ward?

—Alexandra. La gente suele cometer ese error. Les extraña que una mujer se interese por los objetos artísticos.

—Y más que escriba cartas a desconocidos con la intención de concertar una cita.

—¿Y qué quería que hiciera? —inquirió Alexandra. Sus ojos castaños desprendían chispas—. ¿Que le pidiera a mi tío o a mi primo que escribieran por mí, como si yo fuese incapaz de redactar una carta con un mínimo de coherencia?

—No se trata de su capacidad, señorita Ward. Una mujer tiene que ir con cuidado. Protegerse.

—¿Protegerse de qué? ¿De la rudeza de una carta como la que me envió, negándose a recibirme? —Alexandra emitió una risita—. Me llevé una decepción, desde luego, pero no corrí al lecho llena de pena y desesperación. Ya me han dado negativas antes, se lo aseguro.

—Eso me resulta difícil de creer —repuso Thorpe, sonriendo—. Por favor, permítame compensar mi rudeza mostrándole todo aquello que desee ver.

Siguieron charlando un rato, mientras tomaban el té acompañado de pastas. Finalmente, Jones regresó a su oficina, tras haberle asegurado Thorpe que él mismo se encargaría de llevar a la señorita Ward a casa en su propio coche.

—¿Sabe? —dijo Thorpe mientras le ofrecía el brazo a Alexandra para mostrarle la colección—. Que se quede y recorra estas habitaciones a solas conmigo no es un comportamiento recomendable para una joven dama.

—¿No? —Alexandra abrió mucho los ojos, en un gesto de fingida inocencia—. ¿Acaso tiene la costumbre de atacar a las jovencitas indefensas que visitan su casa?

—Por supuesto que no. Aunque yo no diría que sea usted una jovencita indefensa.

—Entonces, no tengo nada que temer, ¿verdad? Usted, que es un caballero preocupado por el bienestar de las mujeres, procurará sin duda que no me pase nada malo.

—Tiene usted una lengua de víbora, mi querida señorita Ward.

—Oh, ¿qué es lo que he dicho, señor?

Él le dirigió una mirada cargada de ironía y, a continuación, se giró hacia una de las habitaciones, arrastrándola consigo. Luego, sujetándola por los antebrazos, la miró directamente a los ojos, tan de cerca que su rostro llenó todo el campo de visión de Alexandra. Ella sintió que los brillantes ojos plateados de él perforaban los suyos, notó el calor de su cuerpo, la fuerza de sus manos.

—¿Sabes? —dijo Thorpe, tuteándola—. A veces, incluso un caballero puede perder el control delante de una joven hermosa.

Alexandra tuvo el disparatado presentimiento de que iba a besarla allí mismo y comprendió, sobresaltada, que tal idea le producía más excitación que miedo.

—Pero estoy segura de que usted nunca pierde el control —replicó, molesta por el temblor que percibió en su propia voz.

—No cometas la necedad de creer tal cosa. Si hablaras con las buenas damas de Londres, sabrías que se me considera capaz de hacer cualquier cosa. Yo, mi ingenua señorita Ward, soy la oveja negra de la familia. No se me puede dejar a solas con las damiselas.

—Pues es una suerte que yo no sea una damisela inglesa, sino una mujer americana que aprendió hace mucho a rechazar las atenciones no deseadas, ¿no le parece?

—Desde luego —Thorpe se acercó más—. Y, dígame, ¿serían no deseadas mis atenciones?

Alexandra respiró hondo, notando que el corazón le martilleaba el pecho. Le resultaba difícil pensar con los ojos de Thorpe fijos en los suyos.

—No —dijo entrecortadamente mientras se apretaba contra él.

Capítulo 2

—¡No! —repitió Alexandra, horrorizada por lo que había estado a punto de hacer. Se retiró de lord Thorpe, adentrándose en la habitación mientras intentaba recobrar el aliento—. ¿Qué... qué tonterías está diciendo?

Él la siguió, pero no volvió a tocarla, como ella había temido. Alexandra se fijó en la estancia. Por el escritorio y las estanterías repletas de libros, la identificó como el estudio de lord Thorpe. En una de las paredes había colgados un rifle y una espada. Más allá, en el rincón, descansaba una extraña armadura de cota de malla con placas metálicas en la pechera y el cuello rodeado de una banda de terciopelo rojo.

—¿Es una armadura hindú? —inquirió Alexandra con sincero interés, acercándose para examinarla. Trató de no pensar en la sensación que le habían producido las manos de lord Thorpe sobre su piel.

—Sí. Perteneció a un oficial del siglo pasado —explicó él con absoluta calma, como si nada hubiese ocurrido—. El rifle me lo regaló un rajá.

—¿De veras?

Lord Thorpe asintió.

—Casualmente lo acompañaba en una cacería y maté a un tigre que estuvo a punto de devorarlo. Me dio el rifle y algunas baratijas en señal de gratitud. En realidad, las baratijas resultaron ser zafiros y rubíes.

—Me toma el pelo.

—En absoluto. Vendí las joyas y compré mi primer terreno.

—¿Una plantación de té?

Thorpe asintió, sorprendido de estar hablándole de sus primeros años en la India. Poca gente sabía de sus experiencias en aquel país.

—Seguí invirtiendo en más terrenos, hasta que, finalmente, adquirí una finca que unía el resto de mi plantación con el mar. Tenía una preciosa playa de arena blanca. Un día, paseando, encontré una piedra redonda. Al recogerla, vi que no era como las demás piedras. Era un rubí en bruto.

—¿Y estaba allí, en la arena? —preguntó Alexandra, estupefacta.

—Sí. Tenía el tamaño de un soberano de oro, más o menos. Fue la mayor sorpresa de mi vida —Thorpe sonrió, recordando el calor del sol sobre sus hombros, el rumor del oleaje, los latidos desbocados de su corazón mientras observaba la piedra—. En la playa había una veta. Procedí a explotarla y, de ese modo, la plantación de té se convirtió en mi segundo negocio.

—¿Así que posee una mina de rubíes?

—Eran zafiros, en su mayoría. Pero la vendí antes de regresar a Inglaterra. Conservé la plantación porque tenía un buen encargado. La mina, en cambio... Bueno, opino, igual que usted, que los negocios no pueden llevarse bien si uno no participa personalmente en ellos.

—Ha llevado una vida muy excitante —con razón, se dijo Alexandra, lo rodeaba aquella aura de peligro.

Thorpe se encogió de hombros.

—En realidad, a mí no me pareció tan excitante en aquel entonces —se acercó a la caja fuerte y, tras abrirla, extrajo dos envoltorios de fina tela. Luego los colocó encima de la mesa y abrió el primero. Sobre el terciopelo descansaba un collar con siete colgantes de oro esmaltado. Cada colgante tenía una cadena de esmeraldas.

—Es precioso. Parece muy antiguo —Alexandra se inclinó para verlo de cerca.

—Sí. Se llama satratana. Cada una de las piezas representa un planeta en el sistema astrológico hindú.

—Fascinante —murmuró ella—. Es una obra de arte preciosa.

Thorpe desdobló el otro envoltorio, mostrando un increíble collar de zafiros y diamantes, con un medallón en el centro.

—¿Son de su mina? —inquirió Alexandra.

Thorpe reprimió una sonrisa. Todas las mujeres que habían visto con anterioridad el collar habían reaccionado babeando, prácticamente, y colocándoselo en el cuello. Pero supuso que no debía sorprenderle que una mujer como la señorita Ward mostrara más interés en el origen de las joyas.

—Sí.

—¿Un regalo para su esposa, quizá?

—No estoy casado. Ni pienso regalarle este collar a nadie —contestó él con aspereza—. ¿Cree que, de estar casado, me habría insinuado a usted en mi propia casa? Debe de considerarme un ser muy rastrero.

Alexandra se encogió de hombros.

—No le conozco, señor. Supuse que, si es de esos hombres capaces de aprovecharse de una mujer sola, el hecho de estar casado no le coartaría. No me parece que sea usted así, desde luego, aunque nunca conviene dar nada por supuesto.

Él hizo una mueca.

—Umm —murmuró al tiempo que devolvía las joyas a la caja fuerte—. Nunca se muerde la lengua, ¿eh?

—Intento no hacerlo. ¿Y el rubí original? —preguntó Alexandra, cambiando de tema—. ¿Aún lo conserva?

—Sí. ¿Le gustaría verlo?

—Mucho. Si no le importa mostrármelo, claro.

Thorpe buscó de nuevo en la caja fuerte y sacó una pequeña bolsa. A continuación la abrió para extraer el rubí en bruto.

—Me temo que no es tan impresionante como el collar. No está cortado ni pulido. Lo dejé tal cual estaba.

Ella esbozó una sonrisa de aprobación.

—Yo habría hecho lo mismo.

Thorpe le pasó el rubí, y Alexandra lo sostuvo en la palma de la mano, contemplándolo desde diferentes ángulos. Finalmente, se lo devolvió, y él volvió a guardarlo en la caja. Luego se giró hacia ella. Normalmente, no solía mostrar a las visitas más de lo que ya habían visto, y a veces ni siquiera eso. Pero sintió el súbito deseo de seguir enseñándole más cosas a Alexandra. La tomó del brazo.

—Acompáñeme arriba. Le mostraré la sala hindú.

Subieron por la ancha y sinuosa escalera al piso de arriba. Thorpe la acompañó al interior de una habitación, y ella emitió un jadeo de placer. Toda la sala estaba dedicada a la India. En el suelo se extendía una alfombra color vino de estilo mogol. En las paredes, junto a otra espada, había varios retratos realistas de hombres con indumentaria hindú. Una mesita baja de madera labrada, un cofre de bronce, y varios pedestales y estanterías contenían aún más tesoros. Alexandra vio estatuas de animales diversos talladas en marfil y jade, así como figurillas de dioses, diosas y héroes hindúes.

—Son preciosas —musitó, pasando el dedo por una de las estatuas—. ¿Y qué me dice de este cuchillo? —añadió mientras tomaba un pequeño cuchillo curvo con el puño en forma de tigre—. Resulta extraño que dotaran de tanta belleza a un arma concebida para la destrucción.

Thorpe la observó mientras contemplaba los numerosos objetos. Una luz interior parecía iluminar su rostro, haciéndolo aún más hermoso. Se preguntó si Alexandra brillaría así, con ojos suaves y emocionados, mientras hacía el amor. Pensó, notando un súbito calor en el bajo vientre, que le gustaría descubrirlo.

Alexandra soltó el cuchillo con un suspiro y miró a su alrededor una vez más.

—Todos los objetos son exquisitos —a continuación, añadió sonriendo—: Le agradezco mucho que me haya dejado verlos, lord Thorpe.

—Ha sido un placer.

—Gracias. Debo irme ya. Mi tía y mi madre estarán esperándome.

—¿Ha venido a Londres con ellas? —preguntó Thorpe mientras salían de la sala y bajaban por las escaleras.

—Sí. Mi madre se resistía a venir, pero no podía dejarla atrás. Y tía Hortensia jamás me lo habría perdonado si hubiese venido sin ella. Además, hasta en América tenemos normas acerca de lo que una joven debe o no debe hacer. Normalmente, encuentro más fácil atenerme a dichas normas si viajo en compañía.

—Señorita Ward... —se dirigían ya hacia la puerta principal, y Thorpe se sintió súbitamente embargado por una extraña sensación de soledad—. ¿Querría acompañarme a...? Es decir, para mí sería un honor que me acompañase a un baile esta noche.

—¿Cómo? —Alexandra se quedó mirándolo. Jamás se habría esperado semejante invitación de lord Thorpe.

—Le estoy pidiendo que venga a bailar conmigo.

—Pero yo... —Alexandra se dio cuenta de que le apetecía mucho ir. No tenía un gran interés en la sociedad londinense, pero la idea de bailar con lord Thorpe le producía un cálido cosquilleo en el estómago—. Pero seguramente la anfitriona no verá con buenos ojos que se presente usted en la fiesta con una desconocida.

Una sonrisa cínica asomó a los labios de lord Thorpe.

—Mi querida señorita Ward, ninguna anfitriona pondrá objeciones de ninguna clase, siempre y cuando yo esté presente en su fiesta.

—Cielos —repuso Alexandra en tono burlón—, debe de ser maravilloso ser tan importante.

Él emitió una breve risita.