Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

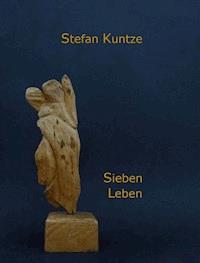

Karl Kuntze lebte von 1909 bis 1989. Die erste Hälfte seines Lebens führte ihn aus Hinterpommern in das Berlin der Zwanziger- und Dreißigerjahre. Als Mitglied der "Roten Kämpfer", einer kleinen, radikalen Gruppe, wurde er 1934 zusammen mit seiner Frau wegen "Hochverrat" zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach der Entlassung war eine Arbeit im erlernten Beruf des Lehrers nicht möglich und er musste sich anders durchschlagen. Bei Kriegsbeginn zunächst wegen "Wehrunwürdigkeit" verschont, wurde er in die Strafdivision 999 eingezogen und 1943 in den Afrikafeldzug geschickt. Dort geriet er in Gefangenschaft, die er bis Ende 1945 in verschiedenen Lagern in den USA verbrachte. Nach Kämpfen mit nationalsozialistischen und kommunistischen Mitgefangenen beteiligte die US-Regierung ihn an einem Projekt der Umerziehung. Die Militärregierung in Deutschland setzte ihn beim Rundfunk in Stuttgart ein. Nachdem er 1951 zu Unrecht in Verdacht geraten war, Kommunisten zu unterstützen, musste er den Rundfunk verlassen. Seine Lebensgeschichte spiegelt einen Teil der Verwerfungen des 20. Jahrhunderts zwischen Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus und Bundesrepublik. Sie zeigt einen Menschen, der in schwierigen Zeiten seinen Weg gesucht hat. Karl Kuntze gehört zu dem anderen Deutschland, dessen Vorbild in der heutigen Zeit des Populismus und des Nationalismus in Erinnerung gerufen werden muss.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 647

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Stefan Kuntze

Sieben Leben

Szenen einer Biografie

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort

Das erste Leben (1909 bis 1931) Revolution in Schivelbein

Ein Landleben

Erste Eindrücke

Neue Perspektiven

Ein Szenenwechsel

Annäherungen

Versäumte Begegnungen

Uniformen

Pädagogik und Politik

Ein Unwetter

Eine Prüfung

Das zweite Leben (1931 bis 1934) Rote Kämpfer

Eine neue Partei

Ein Wiedersehen

Ein Beitritt

Kuhle Wampe

Eine Neugründung

Eine Strategie

Ein Widerstand

Ein Anfang und ein Ende

Eine Hilfspolizei

Ein Umzug

Oranienburg

Das dritte Leben (1934 bis 1936) Ein Neuanfang

Neue Aufgaben

Ein Eid

Ein Besuch in Königsberg

Eine böse Überraschung

Ein Ermittlungsverfahren

Eine Hauptverhandlung

Das vierte Leben (1936 bis 1942) Das Ende einer Gruppe

Ein Neubeginn im Niemandsland

Verwandtschaft

Ein Urlaub

Politisch unzuverlässig

Das fünfte Leben (1942 bis 1945) Die Gnade des Führers

Der Abmarsch

Karls Krieg

Eine Abreise

Das sechste Leben (1943 bis 1946) Neue Herausforderungen

Eine innere Front

Eine Trennung

Eine Auswahl

Andere Zukunftspläne

Eine Unterschrift

Ein Wiedersehen

Stuttgart 1

Ein Arbeitstag

Ein Besuch

Das siebente Leben (1946 bis 1951) Eine Rückkehr

Stuttgart 2

Umerziehung

Eine Verleumdung

Manuskripte

Ein Warnschuss

Ein Fehler

Eine Entscheidung

Ende und Anfang

Über dieses Buch

Über den Autor

Impressum neobooks

Vorwort

Sieben Leben hat eine Katze, sagt man. Mit wie vielen konnte ein politisch interessierter Mensch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rechnen? Mein Vater Karl Kuntze durchlebte bis 1951 sieben Abschnitte, die man jeweils als Leben bezeichnen könnte. Sein Weg zwischen dem Ende des ersten Weltkrieges und der Restauration in der Bundesrepublik Deutschland in den Fünfzigerjahren ist es wert, betrachtet zu werden.

Seine siebenköpfige Familie hatte 1957 eine Wohnung in Möhringen bezogen, einem auf der Höhe gelegenen Vorort von Stuttgart. Nach der Ernte im Herbst erfüllte der modrige Geruch der auf den Feldern verbliebenen Strünke und Blattreste des Spitzkohls, der hier „Filderkraut“ heißt, die Nasen. Das galt besonders für Häuser am Ortsrand, die außer diesem Gestank einen weiten Blick über die Filderebene genossen. Wohl in Erinnerung an den letzten Krieg oder aus sorglosem Umgang mit der deutschen Vergangenheit nannte man die rasch aus dem Boden gestampften Wohnblocks Mietkasernen.

Ich vermisste das Umfeld der Gänsheide, auf der Halbhöhe, wo ich zehn Jahre meines jungen Lebens verbracht hatte. Wollte ich die Gegend besuchen, musste eine weite Fahrt unternommen werden.

Mit 12 Jahren, im Frühjahr 1959, habe ich mit meiner zwei Jahre jüngeren Schwester eine solche Reise gewagt. Die gelben Waggons mit abgerundeter Frontpartie und automatischen Türen waren das Modernste, was die Stuttgarter Straßenbahn AG damals im Einsatz hatte. In diesen GT 4 genannten Fahrzeugen konnte man dem Fahrer in seiner gläsernen Kabine über die Schulter schauen. Zwischen Möhringen und Sonnenberg erreichte die Tachonadel die Marke von 60 km/h. Ab Degerloch begann der Abstieg in die Innenstadt.

Ein makellos blauer Himmel wölbte sich über dem Talkessel und ließ die Stadt aussehen, als wäre sie gerade aufgebaut worden. Im klaren Licht war nichts von Kriegsruinen zu erkennen oder an ihre Stelle getretenen Behelfsbauten. Man konnte meinen, ganz Stuttgart strahle mit der Morgensonne um die Wette.

Der aus zwei Gelenkwagen bestehende Straßenbahnzug schwankte die sanften Kurven der Neuen Weinsteige talwärts und kam kreischend neben dem turmgeschmückten Fachwerkhaus in den leicht grün schimmernden Weinbergen zum Stehen. Meine Schwester klappte unvermittelt ihr Buch zu, hob den Kopf und fragte mich mit ihrer rauen, kräftigen Stimme: „Du, Stefan, Vati ist doch Kommunist, oder?“

Erschrocken musterte ich erst sie und dann die Fahrgäste in unserer Umgebung. „Psst!“ rutschte es mir heraus. „Nein, das ist er nicht!“, schob ich nach. „Was redest du für einen Quatsch!“

Ich wusste nicht, was ein Kommunist war, ahnte aber, dass es etwas Schlimmes sein musste. Unser Vater war nach einer Phase der Resignation wieder in die SPD eingetreten. Vielleicht hatte sie das mit- und in den falschen Hals bekommen. Ich wurde rot im Gesicht und war erleichtert, als wir fünf Minuten später am Olgaeck die Bahn verlassen mussten.

Fast sechzig Jahre nach dieser Frage möchte ich versuchen, eine etwas fundiertere Antwort zu geben.

Karl Kuntze hatte viele Leben. Sein achtes begann im Jahr 1951. Der Neuanfang war nicht Ergebnis eigener, freier Lebensplanung. Wie schon vorher erzwangen äußere Umstände oder politische Ereignisse einen Neubeginn, den er sich selber kaum hatte vorstellen können. In der zweiten Hälfte seines Lebens konnte er in seinem Beruf als Lehrer arbeiten. Er übernahm Verantwortung als Rektor und war schließlich erfolgreich in der Schulverwaltung tätig.

Sein Weg durch die erste Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts verlief nicht geradeaus. Dennoch ist die Geradlinigkeit eines Menschen zu erkennen, der in schwierigen und in entsetzlichen Zeiten Deutschlands weder abtauchte noch sich versteckte. Einen menschlichen Kompass muss er in sich getragen haben, sodass er den Norden nie verlor, wie man in Frankreich sagt.

Mag er Ereignisse unzureichend durchschaut haben und Projekte naiv angegangen sein, bin ich doch stolz auf einen Vater, der trotz Verfolgung und Verachtung nicht mit den Wölfen heulte. Niederlagen und Verfolgung brachten ihn nicht zum Aufgeben. Das ist es, was er vermittelt hat.

In einer Zeit, in der überwunden geglaubte Irrlehren und Parolen sichtbar und wirksam werden, muss das Erbe derer gepflegt werden, die sich nicht in die nationale und rassistische Verblendung vieler Deutscher haben hineinziehen lassen.

Von Bedeutung in der hier reflektierten Zeit sollte für Karl Kuntze ein Mann werden, der ähnliche Wege gegangen ist und sich doch nach ihrer späten Begegnung gezwungen sah, das siebente Leben seines Zeitgenossen zu beenden. Hellmuth von Rauschenplat, den Karl Kuntze unter dem Namen Fritz Eberhard kennenlernte, soll in meinem Bericht für einen anderen Deutschen stehen, der ähnliche Gedanken hegte und vergleichbare Schwierigkeiten in diesem dramatischen halben Jahrhundert zu bewältigen hatte.

Zu den in diesem Buch geschilderten Ereignissen existieren knappe Aufzeichnungen meines Vaters. Die Lebenserinnerungen meiner Mutter sind ausführlicher und halfen zusammen mit Briefen und Dokumenten aus dem Nachlass in vielen Punkten weiter. Dennoch musste vieles zusammengesetzt oder aus anderen Quellen erschlossen werden. Unterlagen in Archiven und eine ansehnliche wissenschaftliche Literatur zu den historischen Situationen, in denen Karl Kuntze sich bewegt hat, halfen bei der Suche.

Das Ergebnis meiner Nachforschungen muss in vielen Details Fiktion bleiben, die allerdings auf historischen Quellen beruht. Die Dialoge sind erfunden. Fast alle handelnden Personen sind die realen aus dem persönlichen Umfeld oder der Zeitgeschichte. Natürlich kann ich mich nicht dafür verbürgen, allen Erwähnten gerecht zu werden.

Danken möchte ich meiner Frau, Beate Schimpf-Kuntze, die mich durch die Untiefen des Projekts begleitet hat. Ohne ihre Anregungen, Vorschläge und ihre partnerschaftliche Kritik läge das Buch nicht in dieser Form vor.

Das erste Leben (1909 bis 1931) Revolution in Schivelbein

Die Schneereste auf den Wiesen um Schivelbein glänzten stumpf. Zwei Knaben versuchten, aus der nassen und schmutzigen Masse zwischen den knorrigen Apfelbäumen etwas zu formen, was ein Schneemann werden sollte. Der knapp zehnjährige Karl und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Heinz zitterten am ganzen Leib. Die kalte Luft verwandelte ihre nassen Kleider in Eishüllen. Man hätte denken können, der in Hinterpommern gefürchtete Wind aus dem Osten komme an diesem Januartag des Jahres 1919 direkt vom Roten Platz in Moskau.

„Kinder, kommt sofort ins Haus!“

Die klare und melodiöse Stimme trug weit. Elsbeth Kuntze wäre gerne Sängerin geworden, aber einen solchen Wunsch hätte sie in ihrer Familie nie äußern dürfen. Ihr Vater Richard Schröder hätte bestenfalls gelacht und darauf aufmerksam gemacht, dass Mädchen keine höhere Ausbildung bräuchten und schon gar nicht in Musik. Ihre Bestimmung sei es, einen anständigen Mann zu finden und zu heiraten.

Sie musste sich an der Haustüre festhalten. Seit dem langen Krankenhausaufenthalt verursachte jede Anstrengung einen leichten Schwindel. Sie war zwar erst 35 Jahre alt, wirkte aber älter, ja, fast ein wenig verbraucht. Auf ihrem breiten Gesicht unter den leicht gewellten kurzen Haaren bildete sich ein dünner Schweißfilm. Sie fröstelte.

„Kinder, wo seid ihr? Kommt bitte schnell. Wir müssen euch etwas sagen.“

Die beiden Kuntze-Söhne waren froh, ihre Aktivitäten beenden zu können. Karl, ergriff die Hand von Heinz.

„Wir dürfen Mutter nicht warten lassen. Komm mit, wir machen morgen weiter!“

Im Wohnzimmer des Eisenbahnerhäuschens erwartete sie eine Überraschung. Der Bruder ihrer Mutter saß mit Vater am Tisch. Er stand auf, als die Beiden in den Raum gestolpert kamen. Unter den buschigen Augenbrauen fixierte er seine beiden Neffen.

„Na, ihr Beiden, habt ihr noch Schnee gefunden?“

Sein sonst so gepflegter Schnauzbart wirkte etwas zerzaust und lange Haarsträhnen hingen in sein Gesicht.

„Onkel Karl, das ist ja schön, dass du uns besuchst!“

Waldemar Kuntze, der noch die grauschwarze Eisenbahnerkluft trug, kratzte sich die hohe Stirn, die unter den beiden Geheimratsecken strenge Falten zeigte.

„Jetzt hört bitte zu! Euer Onkel wird ein paar Wochen bei uns wohnen.“

Karl strahlte über das ganze Gesicht, das ähnlich dem seines Vaters breit und rechteckig geformt war.

„Au fein, dann kannst du mit uns Schlittschuh laufen gehen.“

Waldemar griff nach der auf dem Tisch platzierten Schnapsflasche und füllte die bereits benützten Gläschen.

„Draus wird nichts! Niemand darf wissen, dass Onkel Karl bei uns lebt. Ihr seid schon große Jungens und ich bin mir sicher, dass ihr ein Geheimnis für euch behalten könnt.“

Elsbeth, die inzwischen das Zimmer betreten hatte, blickte missbilligend auf die Flasche.

„Mein Bruder muss sich hier vor bösen Menschen verstecken.“

„Aber warum? Was wollen die bösen Menschen von ihm?“

Karl Schröder leerte das Glas in einem Zug.

„Das ist nichts für kleine Jungens. Ihr versprecht mir auf die Hand, dass ihr niemandem erzählt, dass ich hier bin. Ist das klar?“

Er streckte seine rechte Hand aus. Karl schlug mit seiner darauf.

„Klar, Onkel, aber was ist mit dem Schlittschuh laufen?“

„Daraus wird diesmal nichts.“

Enttäuscht gingen die beiden Knaben am Abend ins Bett.

„Das ist richtig gemein von den Erwachsenen, dass sie uns nichts sagen. Wir würden bestimmt nichts verraten.“

Karl beschloss, in der nächsten Zeit seinen Onkel so lange zu löchern, bis er irgendetwas von dem offenbar schrecklichen Geheimnis herausrückte. Nach acht Tagen hatte er einen kleinen Erfolg. Er kam von der Klavierstunde nach Hause und traf seinen Onkel, der beim Geräteschuppen stand und versuchte, eine Pfeife anzuzünden.

„Wovor musst du dich verstecken? Ich werde niemandem etwas sagen. Großes Indianerehrenwort!“

Karl Schröder lächelte und entzündete ein neues Streichholz. „Ach, Karlchen, das ist eine sehr komplizierte Sache.“

„Ich bin kein Baby mehr und ich weiß auch schon viele Sachen.“

Eine dicke Rauchwolke quoll aus dem Pfeifenkopf.

„Du bist ein kluges Kerlchen. Also, hör zu, es ist so: Die wollen mich totschießen.“

Karl erschauerte und erinnerte sich an die Kampfgeschichten, die er in dem dicken Indianerbuch, dem ‚Lederstrumpf‘, gelesen hatte.“

„Wer will dich umbringen?“

„Böse Soldaten, die Arbeiter und ihre Freunde töten.“

„Aber warum denn?“

„Mein lieber Junge, wir haben die Revolution begonnen in Berlin.“

„Die Revolution? Was ist das denn?“

„Weißt du, meine Freunde und ich, wir hatten im Dezember das Deutsche Reich fast gewonnen, aber dann haben die Sozialdemokraten alles kaputt gemacht und Wahlen angesetzt. Die haben nichts begriffen! Im Januar mussten wir deshalb kämpfen und dann hat die SPD doch tatsächlich böse Freikorpssoldaten auf uns Spartakisten losgelassen.“

„Was sagst du, Sozialdemokraten, Spartakisten, Freikorpssoldaten? Das verstehe ich nicht.“

„Wie bitte? Entschuldige, Karlchen, das musst du auch nicht. Vergiss das alles und erzähle bitte niemandem etwas, auch nicht deinen Eltern.“

„Versprochen.“ Verwirrt sah Karl den Rauchkringeln nach, die sich aus dem Mund des Onkels in die kalte Januarluft kräuselten. Sie gingen miteinander ins Haus.

Karl Schröder hatte bei den Januaraufständen in Berlin-Lichtenberg gekämpft, was er Jahre später in seinem Roman ‚Die Geschichte Jan Beeks‘ literarisch verarbeitete. Bevor er am Tempelhofer Feld mit anderen Genossen zu Tode gekommen wäre, hatte er Berlin verlassen. Die Häscher der Brigade Berlin und vor allem die Schlächter aus den Freikorps unter Gustav Noske waren hinter allen her, die an den Aufständen teilgenommen hatten. Über 150 Revolutionäre kamen in diesen Januartagen zu Tode. Schlimmer noch waren die Gewaltexzesse nach der Besetzung Berlins durch die Freikorpssoldaten.

Der Lärm der Novemberrevolution war bis nach Hinterpommern gedrungen und man hatte von den Januarereignissen und dem Spartakusaufstand in Berlin gehört. Waldemar Kuntze, der schon vor einiger Zeit in die SPD eingetreten war, war nicht erfreut über diesen Gast, aber bei aller politischen Differenz blieb die familiäre Solidarität heilig.

Also durfte der Revolutionär bleiben. Vielleicht spürte Waldemar ein schlechtes Gewissen, weil die Einheit der Arbeiterklasse schon bei einer ersten Bewährungsprobe in Blut und Tränen zerstoben war. Friedrich Ebert, der sozialdemokratische Führer einer Räteregierung, des Rates der Volksbeauftragten, hatte die nicht in die staatliche Organisation einbezogenen Freikorpssoldaten auf die Aufständischen in Berlin marschieren lassen und damit die Revolution und den Aufbau des Sozialismus, den so viele erträumten, verhindert. Mit ihren aus dem Krieg mitgeführten schweren Waffen hatten die Freikorps leichtes Spiel mit den Angehörigen der am 1. Januar gegründeten Kommunistischen Partei Deutschlands, die die Macht in den Betrieben und damit auch im Staat erobern wollten. Es wurde ein Blutbad, dessen Spuren überall in Deutschland sichtbar wurden.

Schröder, der politische Freund von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, gehörte zu den Gründern der revolutionären Partei, die den Parlamentarismus ablehnte und über die Herrschaft in den Fabriken die Diktatur des Proletariats und schließlich die klassenlose Gesellschaft errichten wollte.

Nach den von der SPD durchgesetzten und von der KPD konsequenterweise vehement abgelehnten Reichstagswahlen vom 19. Januar wüteten die Freikorpssoldaten im ganzen Reich bis etwa Mai 1919 und töteten alle, die sie für Kommunisten hielten. Schröder hatte Berlin sofort verlassen, als er erfuhr, dass eine sogenannte Bürgerwehr seine beiden Freunde verhaftet und ins Eden-Hotel verfrachtet hatte. Alle wussten, dass dort der Stab der Garde-Kavallerie-Schützen-Division residierte, der Spartakisten folterte und tötete.

“Einfach totgeschlagen haben sie sie, die Rosa und den Karl, und dann weggeworfen wie ein Stück Dreck!“

Viel diskutiert wurde im Hause Kuntze nicht. Erst viel später brachte Karl den Namen Rosa Luxemburg mit seinem Onkel in Verbindung. Er selber konnte sich im Alter nur daran erinnern, dass damals um die Umstände ein großes Geheimnis gemacht worden war, was seine Neugier erst recht geweckt hatte.

„Karlchen, du musst viel lernen. Wir brauchen gut ausgebildete Menschen, die eine sozialistische Zukunft bauen können. Streng dich an in der Schule!“

„Mach ich, Onkel Karl. Ich will mit dir die Welt besser machen.“

Als er abreiste, nahm der Onkel das Geheimnis und den Hauch von großer Geschichte mit sich in die große, ferne Stadt Berlin und Karl widmete sich wieder seinem Leben als Jugendlicher in der Provinz Pommern. Seit seiner Geburt am 5. April 1909 als Sohn des Lokomotivführers Waldemar und seiner zeitlebens kränklichen Frau Elsbeth lebte er in der Kleinstadt Schivelbein.

Das Städtchen gehörte zu Westpommern, auch Hinterpommern genannt, und ist seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ein Teil von Polen. Ein Grab der Eltern Kuntze und Schröder oder ein sonstiger Platz, an dem Karl ihrer hätte gedenken können, existiert nicht. Eine Reise nach Polen war nach dem Kriegsende und vor den Warschauer Verträgen von 1970 nicht im Bereich seiner Möglichkeiten. So blieb seine Herkunft aus Hinterpommern für die Familie von einem gewissen Geheimnis umwittert.

Er trug selber dazu bei, dass auch etwas Lächerliches damit verbunden war, wenn er gelegentlich folgende Anekdote erzählte: Bei einem Besuch des Kaisers in Schivelbein war der Lehrer mit den unteren Klassen angetreten, um dem Monarchen ein selber verfasstes Gedicht im Chor vortragen zu lassen.

„Ein Gruß soll dir aus Vorderpommern

Und aus dem hintern entgegendonnern!“

Noch als alter Mann fand er die Geschichte komisch und lachte meist selber, bevor er die Pointe erklärte.

Ein paar alte Ansichtskarten vermitteln nur einen schwachen Eindruck davon, was man sich unter diesem Ort vorstellen kann. Postkartenbilder mögen zwar wichtige Einblicke geben, die Realität kommt jedoch staubiger und weniger idyllisch daher als es diese glänzenden Reproduktionen glauben machen. Dennoch verschaffen die Fotografien eine kleine Vorstellung, auch wenn alles darauf so herausgeputzt aussieht, dass man es fast nicht glauben mag.

Verlässt man die Stadt in Richtung Osten, umschließen bewaldete Hügel eine längliche Wasserfläche, deren Verlauf das Urstromtal ahnen lässt, welches diese Landschaft vor Jahrmillionen geformt hat. Eine Allee aus Laubbäumen begleitet das linke Ufer eines Gewässers, das Fünfsee heißt. Es gehört zu einem Landstrich, den man wegen seiner Endmoränenhügel ‚pommersche Schweiz‘ nennt. Im linken Vordergrund des Fotos erkennt man eine Scheune in Fachwerkausführung.

In der Mitte der Stadt imponiert der mächtige Turm der Marienkirche. Er ist bis in große Höhe so breit angelegt, dass er einer einzigen, riesigen Backsteinfassade mit einem winzigen Deckel von Dach gleicht. Drei Reihen gotischer Fensteröffnungen verleihen dem Bauwerk Würde und Ruhe.

Ganz in der Nähe der Kirche befand sich der Marktplatz. Man sieht auf der Postkarte mehrere Pferdegespanne, die verloren auf dem von Häusern umschlossenen, menschenleeren und ungepflasterten Platz stehen. An einer barocken Fassade prangt eine schwarze Tafel, auf der man „Kaiser’s“ lesen kann, den Hinweis auf das im Erdgeschoss hinter großen Fenstern befindliche Kolonialwarengeschäft. Auf einem weiteren Foto erkennt man im Hintergrund sogar ein Automobil.

Der Bahnanschluss, der für die Familie große Bedeutung hatte, stellte das Tor zur Welt dar, das heißt in Richtung Norden zur Ostsee und nach Westen in Richtung Stettin. Der Weg nach Osten war seit 1918 durch den polnischen Korridor unterbrochen. Auf dem Foto sind die Schienen für den Fotografen das Wichtigste. Sie verlieren sich vor der im Hintergrund aufragenden Kirche und passieren eine Reihe von Bahnhofsgebäuden, wie sie Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland tausendfach gebaut worden sind.

So muss man sich das Städtchen Schivelbein und seine Umgebung, die pommersche Schweiz, zu Beginn des letzten Jahrhunderts vorstellen. Hier begann Karl sein erstes Leben.

Sein Vater, der als Lokomotivführer im Beamtenstand arbeitete, war zwar ständig unterwegs, kam aber nicht wirklich weiter, da er auf der Strecke zwischen Schivelbein über Polzin nach Dramburg hin und her fuhr. Manchmal wurde er für die Fahrt über Belgard nach Kolberg an der Ostsee eingeteilt. Waldemar liebte seinen Beruf. Mitgliedschaft in der SPD und in der Gewerkschaft waren für ihn selbstverständlich.

Karl war ein aufgewecktes Kind und die Abschiedsworte des Onkels hatten ihn angestachelt, auch wenn er nicht genau wusste, wie die zu bauende Zukunft genau aussehen sollte. Er durfte nach dem Abschluss der Volksschule auf der örtlichen Landwirtschaftsschule weiter lernen, die den Zugang zu höherer Bildung in Gestalt der mittleren Reife eröffnete. Für Waldemar war Bildung auch für die Kinder der Arbeiter und kleinen Leute ein wichtiges Anliegen, weshalb er gerne zustimmte, als die Lehrer ihm von den guten Leistungen seines Sohnes berichteten. „Er soll einmal etwas Besseres werden als ich“, hat er gedacht.

Viehzucht und Ackerbau gehörten neben den Grundfächern zum Lehrplan der Landwirtschaftsschule. Schaden konnte das dabei erworbene Wissen im späteren Leben nicht, wie er seinem Sohn erläuterte. Waldemar unterhielt zur Aufbesserung des mageren Gehalts wie viele kleine Beamte einen Garten zur Versorgung der Familie mit Salat und Gemüse. Da konnte es von Vorteil sein, wenn der Sohn sich ein wenig auskannte.

Von der großen Stadt Berlin, die Schröder als „Metropole“ bezeichnet hatte, blieben dem Neffen Karl nur die Erinnerungen an die Erzählungen des geheimnisvollen Onkels. In der Realität war die Stadt so weit weg, als läge sie auf einem anderen Planeten, aber der Name hatte einen besonderen Klang erhalten.

Zunächst blieb es aber neben der Arbeit im elterlichen Garten und der ohne Mühe absolvierten Schule bei gelegentlichen Ausflügen mit dem Vater, z.B. zum Angeln an den Beustriner See mit seinen stillen Wäldern oder eben nach Fünfsee. Natürlich fuhr man mit dem Fahrrad dort hin.

Ob wirklich Fische gefangen wurden, hat Karl nie erzählt. Aber bei Besuchen in dem Hafenstädtchen Kolberg an der Ostsee gab es Heringe und andere Köstlichkeiten zu essen. Jahrzehnte später, in den Sechzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts, konnte man erleben, wie Karl auf einer Reise nach Holland ein Matjesfilet durch die geschnittenen Zwiebeln in einem Pergamentpapier zog, seinen Hals nach hinten bog und den Fisch mit einem seligen Gesichtsausdruck in den genüsslich geöffneten Mund führte.

Höhepunkt des eher beschaulichen Lebens in Pommern waren die Regelübertretungen, zu denen sich der Vater leider selten hinreißen ließ. Als Lokomotivführer und preußischer Beamter achtete er streng auf Einhaltung der Eisenbahnbetriebsordnung und generell der guten Ordnung und Disziplin – aber es gab Ausnahmen. Die Trasse der von ihm bedienten Kleinbahn führte von Schivelbein über Polzin nach Dramburg und wenn in den Sommerferien weniger Fahrgäste zu erwarten waren, durfte sich Karl hinter Polzin auf der dem Bahnsteig abgewandten Seite des Zuges nach vorne zur Lokomotive schleichen. Die Sprossen, die den Zugang zum Führerhaus ermöglichten, waren in großer Höhe angebracht und die Lokomotive stand meistens schon außerhalb des Bahnsteigs. Die Begeisterung und die Hand des Vaters mussten beim Klettern helfen. Für den Rest der Strecke teilte Karl sich mit dem Vater und dem Heizer den engen, lauten und beim Nachfüllen der Brennkammer heißen Fahrerstand. Begeistert ließ er sich Ruß und Wind um die Nase wehen.

In den Jahren während des 1. Weltkrieges mussten Karl und sein Bruder Heinz regelmäßig in dem Garten mitarbeiten, den die Familie als Wohltat der von der Deutschen Reichsbahn geförderten Bewegung der Eisenbahnerlandwirte nutzen durfte. Als Angehörigem der großen Reichsbahnfamilie stand Waldemar ein solches Stückchen Land zu. Die eigene Gemüseproduktion war für das Überleben der Familie von existenzieller Bedeutung.

Nach Kriegsende komplettierte eine Wandervogelgruppe das Freizeitangebot in Schivelbein, der Karl sich trotz gewisser Bedenken der Eltern anschließen durfte. Das distanzierte den Kuntze-Sohn von vielen traditionellen Familien, die den Sozis und diesen Naturburschen ohnehin misstrauisch begegneten. Dieses Misstrauen wurde durch die Wander- und Naturromantik der Gruppe verstärkt. Die Natur war für die Landbevölkerung ein eher feindliches Gegenüber, dem man mühsam den eigenen Lebensunterhalt abringen musste. Für Romantik war da wenig Verständnis und insbesondere für Gruppen, die sich zwar viel in der Natur aufhielten, aber ersichtlich dort nicht wirklich sinnvoll arbeiteten.

Es ist nicht überliefert, welcher der Richtungen und Abspaltungen dieser Jugendbewegung die pommersche Gruppe in Schivelbein angehörte. Sicher haben sie nicht nur das Thema der Alkoholabstinenz (das einen Grund für Spaltungen abgab) oder des gemeinsamen Wanderns von Jungen und Mädchen (das einen weiteren Streitapfel darstellte) diskutiert, sondern vor allem auf den gemeinsamen Ausflügen gesungen.

Ein in Ost- und Westpreußen etwa zu dieser Zeit entstandenes Lied gehörte zum Repertoire aller Richtungen des Wandervogels, eines, das in verschlüsselter Form das Elend und die Folgen des gerade erst beendeten Krieges besingt: „Zogen einst fünf wilde Schwäne, Schwäne leuchtend weiß und schön.“ Jeder wusste, was gemeint war, wenn es weiter heißt: „Sing, sing, was geschah? Keiner ward mehr geseh‘n“ und Karl kannte diesen Text bis ins hohe Alter mit allen vier Strophen, auch der über die „fünf jungen Burschen“, die kühn in den Kampf zogen und nicht heimkehrten.

Die Familie Kuntze lebte am Rande Schivelbeins und wenn seine Mutter es wünschte, zog Karl mit ihr über die breite Kolberger Straße, durch das hohe Backsteintor in den Park, der die grüne Oase um das riesige Deutschordensschloss darstellte, das leicht erhöht auf einem mauerumfassten Gelände stand. Mit dem Backsteinturm und der abgerundeten Fassade des Hauptgebäudes wachte es herrschaftlich über die Umgebung. Elsbeth liebte es, von einer kleinen Anhöhe in die weite Ebene des Rega-Tales zu schauen und sie liebte ihren Sohn Karl. Manchmal, wenn sie besser bei Kräften war, setzte sie sich an das Klavier, das die Familie sich leistete, und sang mit ihrer schönen Stimme anspruchsvolle Lieder.

‚Thomas der Reimer‘, das von Carl Loewe vertonte Fontane-Gedicht hatte es dem jungen Karl besonders angetan. Das Schicksal dieses Poeten, der der schönen Elfenkönigin für sieben Jahre angehören durfte, drückte etwas von der eigenen Hoffnung auf ein interessantes und schönes Leben aus. Er selber brachte sich neben dem Klavierunterricht in dieser Zeit das Gitarrenspiel bei und von einem Freund der Familie erhielt er ein Akkordeon sowie eine Einführung in die Grundtechnik dieses Instruments.

Diese seine Heimat musste Karl bereits 1925 verlassen, um weiter zu kommen.

Ein Landleben

Als Jugendlicher hasste Karl Gartenarbeit, auch wenn er in seinen in den Achtzigerjahren aufgezeichneten Erinnerungen die Mitarbeit im elterlichen „Anwesen“ etwas idealisiert darstellt. Wenn er ehrlich war, hatte er auch im Alter keine andere Einstellung dazu. Ein etwas verbissener Ernst erfüllte ihn, wenn im Garten Arbeit anstand und dann musste es meist sehr schnell gehen, so als ob er möglichst bald damit fertig sein wollte.

Waldemar war verständnisvoll und ließ seinem Erstgeborenen genügend Freiheit und freie Zeit, sodass seine Naturerlebnisse sich auch auf die unbearbeitete Erde ausdehnen konnten, wenn er mit Klampfe und Freunden der Wandervogelgruppe die pommersche Schweiz unsicher machte.

Schwieriger gestalteten sich für ihn die Sommerferien, die er fast in jedem Jahr in Polzin beim Großvater Richard Schröder verbringen musste. Er nennt ihn in einer Beschreibung seiner Familie, die er 1985 angefertigt hat, „absoluter Patriarch“ sowohl zu Hause als auch in den Klassen, die er als Lehrer unterrichtete, beeilt sich aber, hinzuzufügen, dass er hohes Ansehen genoss. Die Frage drängt sich auf, für welches Umfeld diese Aussage gilt. An anderer Stelle der Aufzeichnungen ist von einer Loge die Rede, über deren Tätigkeit und die Stellung des Großvaters darin jegliche Angabe fehlt. Darüber habe die Familie nichts gewusst.

Offenbar wurden auch die Enkel dieses dem 19. Jahrhundert entstammenden Pädagogen in Lehrstunden einbezogen, denn bei Spaziergängen gab es nicht etwa Abenteuerspiele oder sportliche Anstrengungen, sondern Pflanzenkunde. Zwar schreibt Karl: „Und doch haben wir auch viel Schönes erlebt. Ich erinnere mich an manchen Spaziergang mit ihm und meinem Vater, wenn er mir die Pflanzen und Sträucher erklärte, die wir sahen.“ Wirklich schön und interessant fand er das allerdings nicht. Das „und doch“ zu Beginn der Aufzeichnung ist verräterisch!

Die allfällige Gartenarbeit war bei den Großeltern von anderem Kaliber als in Schivelbein. Aus bäuerlicher Familie kommend hatte sich Opa Schröder einen wirklich großen Garten angelegt, der nach strenger Weisung mit Händen, Hacken und Mist in Schuss zu halten war. Es war eine schwierige Zeit, als Karl während einer längeren Krankheitsphase seiner Mutter ein halbes Jahr bei den Großeltern verbringen musste.

Die regelmäßigen Aufenthalte in Bad Polzin während der Sommerferien waren dennoch Höhepunkte in seinem Leben, weil die drei Töchter von Onkel Schröder aus Berlin in dieser Zeit ebenfalls anwesend waren. Er hat es nie verraten und diplomatisch davon geschrieben, er und sein Bruder Heinz seien abwechselnd jeweils in eine der drei verliebt gewesen. Aber es war nicht zu übersehen: Inge, die älteste der Mädchen, war seine Favoritin. Er hätte sie gerne bei einem der nach dem Ende der Gartenarbeit möglichen Ausflüge an einen See in der Umgebung berührt oder geküsst. Beim vorsichtigen Einsteigen ins Wasser oder noch besser beim Auftauchen und Verlassen des Sees hat er sie genau betrachtet. Die Mädchen brachten den Hauch der verruchten Großstadt Berlin mit, auch wenn sie keine Bikinis trugen, die es damals nicht gab und die hier absolut verpönt gewesen wären.

Zum Patriarchen Schröder passte die Mitgliedschaft im Turnverein, der jährlich einen großen Ausflug in die pommersche Schweiz veranstaltete. Für diesen Großvater war es – ganz im Sinne der Zeit seines Erwachsenenwerdens – selbstverständlich gewesen, dass sein Sohn Karl studieren durfte, während die ähnlich intelligenten zwei Töchter ja „ohnehin heiraten“, oder wie es damals hieß: „Mädchen brauchen keine höhere Schulbildung.“

Diese höhere Bildung hatte er seinem Sohn dagegen ermöglicht und auch der Enkel Karl sollte die Chance bekommen. Ein guter Schulabschluss, der Wunsch nach weiterer Bildung und der Lockruf Berlins brachten den 16-jährigen 1925 in die Reichshauptstadt. So viel an Reform im Bildungswesen hatte inzwischen in dieser ersten deutschen, der Weimarer Republik stattgefunden, dass begabten jungen Menschen Schulen und Internate zur Verfügung standen, in denen sie ohne größere finanzielle Mittel der Familie zum Abitur gelangen konnten. Hierzu bestimmte der „Schulartikel“ der Weimarer Verfassung (Artikel 146): „Für den Zugang Minderbemittelter zu den mittleren und höheren Schulen sind durch Reich, Länder und Gemeinden öffentliche Mittel bereitzustellen.“

Wäre Karl nur wenige Jahre später geboren worden, hätte sein Leben völlig anders ausgesehen, denn bereits 1927 verwandelte die Stadt Schivelbein die Landwirtschaftsschule in Vollzug dieser Verfassungsbestimmung in ein Realgymnasium, auf dem er mit Sicherheit gelandet wäre. Dann hätten die entscheidenden Begegnungen mit Karl Schröder, Alexander Schwab, Bernhard Reichenbach und den anderen Männern der Sozialwissenschaftlichen Vereinigung in Berlin nicht stattgefunden. Auch der Kreis der „Roten Kämpfer“ wäre ihm unbekannt geblieben, einer kleinen, linksradikalen Splittergruppe, die sein Leben durcheinander wirbeln sollte.

Der für den weiteren Weg notwendige Schritt, der Umzug nach Berlin, war zwar auch von Karl selber gewollt, aber ganz freiwillig kann man ihn nicht nennen. Er fühlte sich verpflichtet, seine Begabung weiter zu entwickeln. Schlimm war, dass er dafür nicht nur seine geliebte Heimat verlassen musste, sondern auch die kranke Mutter, die ihn oft brauchte. Tief drinnen plagte ihn sein Gewissen und wenn er ehrlich war, hatte er auch etwas Manschetten vor der großen Stadt.

„Pass gut auf dich auf, mein Junge!“ Elsbeth ließ sich nicht anmerken, wie sehr sie dieser Abschied schmerzte. „Onkel Karl wird dir helfen.“

„Ich komme ja in den Schulferien wieder, Mutti, du musst dir keine Sorgen machen.“

Im Zug wurde Karl nachdenklich. Würde er der Erwartung des Onkels gerecht werden? Seine Erinnerungen an den Januar 1919 waren zwar intensiv, aber was genau seine Aufgabe sein sollte, war ihm nicht ganz klar. Wichtig war – so viel stand fest – ein guter Schulabschluss und wenn irgend möglich ein Studium. Das Weitere würde sich finden. Außerdem war er gespannt, wie ein Metropole aussah und nicht zuletzt freute er sich auf Inge.

Erste Eindrücke

Waldemar Kuntze hätte nicht gewusst, wie er eine weitere Ausbildung seines Ältesten finanzieren sollte und vor allem wo diese stattfinden könnte. Eine weiterführende Schule gab es 1925 in Schivelbein nicht. Er war deshalb dankbar, dass der Schwager Karl Schröder ihn auf die Möglichkeiten hinwies, die in dieser reformfreudigen Phase der Republik für begabte Söhne und Töchter kleiner Beamter und für Kriegswaisen zur Verfügung standen.

In den mit allem Prunk des Kaiserreichs errichteten, turmgeschmückten Baulichkeiten in Berlin-Lichterfelde, in denen preußische Kadetten seit der Reichsgründung zur Vorbereitung auf das Kriegshandwerk und auf den Eintritt in die Offizierslaufbahn gebüffelt hatten, befand sich seit 1920 die Stabila (staatliche Bildungsanstalt), die nach anfänglichen Schwierigkeiten mit den verbliebenen Kadettenschülern eine Reformpädagogik versuchte. Hier sollte Karl, der begabte Junge aus Pommern, mit moderner Pädagogik zum Abitur geführt werden, um ein gebildeter Mitbürger des demokratischen Deutschland zu werden. Später, in einem anderen Deutschland, zog hier die Leibstandarte Adolf Hitler ein.

Karl bestand die Aufnahmeprüfung und durfte auf dem Bildungsweg weiter marschieren. Im Abschiedsgruß des wie viele Menschen in Pommern eher maulfaulen Vaters „Mach’s gut, mein Junge!“ schwang Stolz über diesen Aufstieg seines Ältesten mit.

„Mein Bruder wird dir helfen, wenn du nicht weiter weißt“, hatte Elsbeth ihm mit auf den Weg gegeben.

Karls Gefühle beim Abschied von Schivelbein waren trotz Heimweh und schlechtem Gewissen mit einer Spur Erleichterung vermischt. Im Alter von sechzehn Jahren hat man auch andere Wünsche, als die kränkelnde Mutter durch den Stadtpark zu führen und ihr immer, wenn sie es verlangte, einen mitgeschleppten Schemel aufzustellen. Außerdem lebte in der Reichshauptstadt der Onkel mit seiner Aura aus Geheimnis und Abenteuer und der Tochter Inge.

Der erste Besuch bei Familie Schröder bot Gelegenheit, alle drei Töchter, besonders die älteste, wiederzusehen, obwohl oder vielleicht gerade weil sie ihn immer hatte abblitzen lassen. Vielleicht könnte sich etwas ergeben, da man sich jetzt öfters sehen würde. Vor allem war es aber der charismatische Onkel, der von Anfang an nachhaltigen Eindruck auf Karl machen sollte.

„Karlchen, das ist aber schön, dass du jetzt auch in der Metropole Berlin bist.“

Von zu Hause und der Familie wollte er nur das Allernötigste hören und war auch nicht richtig bei der Sache, als sein Neffe von den Eltern und von seinem Bruder erzählte. Die drei Mädchen hatten unter Hinweis auf ihre Hausarbeitspflichten das Arbeitszimmer verlassen. Vor allem die jüngste, die Ulla, war darüber sehr traurig. Eine schwärmerische Liebe zu dem sieben Jahre älteren Vetter erfüllte sie seit der Kindheit und sie fand es ungerecht, dass nur der Vater mit ihm sprechen durfte.

Auf seinem voll beladenen Schreibtisch hatte Karl Schröder einige handbeschriebene Blätter vor sich liegen und fing sofort an, als in der stockenden Erzählung seines Neffen eine Pause eintrat.

„Die kommunistische Partei hat ihre Seele verkauft und sich zum Knecht von Stalin und seinen Bolschewisten gemacht.“

Einige Sätze fielen Karl ein, die er in Polzin gehört hatte, als die Familie sich zu Weihnachten bei den Großeltern versammelt hatte.

„Aber hast du nicht einmal gesagt, dass die SPD euch hat zusammenschießen lassen?“

„Ja, schon, das war 1919. Aber jetzt sind wir im Jahr 1926 und müssen die Idee des Sozialismus retten … auch in der SPD. Außerdem kommt die wirkliche Gefahr heute aus ganz anderer Richtung.“

„Meinst du von den Nationalsozialisten?“

„Nein, die sind doch weg vom Fenster. Bei der letzten Wahl haben sie die Quittung für ihre chaotischen Streitereien bekommen. Der Hitler ist zwar skandalöser Weise schon wieder aus der Haft entlassen, aber jetzt ist er wohl eher zum Schriftsteller geworden. Nein, ich spreche von der Kommunistischen Partei Deutschlands, der KPD.“

„Das verstehe ich nicht. Du warst doch bei der Gründung dabei.“

„Das ist eine Ewigkeit her und ich sage dir, mein Junge, was die in Russland jetzt veranstalten, das passt nicht auf unsere deutschen Verhältnisse. Dieser georgische Diktator, der Genosse Generalsekretär, hat erreicht, dass alle Kommunisten auf der Welt nur das tun dürfen, was ihm und der Sowjetunion nützt.“

„Du meinst, auch die KPD hier bei uns?“

„Ja, die, die sich heute Vereinigte KPD nennt. Mit Lenin konnte man wenigstens noch reden, auch wenn er und seine Bolschewiki den eigenen deutschen Weg nicht anerkannt haben, aber was jetzt läuft, spottet den Prinzipien des historischen Materialismus. Die Parteikommunisten sind dabei, sich dem sowjetischen Diktat zu unterwerfen, stell dir das vor! Als hätten sie Karl Marx und den historischen Materialismus nicht gelesen oder wieder vergessen.“

Eine Vorstellung vom sowjetischen Diktat fiel dem jungen und politisch unerfahrenen Karl schwer, aber da war es wieder, das Wort, das sein Leben in eine Richtung bringen sollte, die er sich nicht hatte vorstellen können: der historische Materialismus!

„Jetzt gibt es das richtige Programm bei der Kommunistischen Arbeiter Internationale (KAI), die am Räteprinzip festhält.“

„Aha.“ Von denen hatte er noch nie etwas gehört. Er war sicher, dass sein Onkel es ihm schon erklären würde.

Nach der von den Bolschewisten angeordneten und durchgesetzten Änderung der Parteilinie der KPD weg von dem Ziel einer Machtergreifung durch Arbeiterräte und hin zu einer Einheitsfrontpolitik im Oktober 1919 war Karl Schröder wegen „linker Positionen“ aus der KPD, zu deren Gründern er gehört hatte, ausgeschlossen worden. Dieser von außen verordnete Schwenk von der Rätepolitik zur Mitwirkung an dem als Kampfinstrument der Bourgeoisie angesehenen Parlamentarismus hatte die Partei faktisch in zwei große Fraktionen gespalten.

Zusammen mit Bernhard Reichenbach und dem holländischen Kommunisten Anton Pannekoek hatte er im April 1921 die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands (KAPD) gegründet, die den eigenen deutschen Weg zum Kommunismus über Arbeiter- und Bauernräte und die Diktatur des Proletariats, verstanden als Herrschaft der fortschrittlichen Mehrheit über die unaufgeklärte Minderheit, vereint mit allen kommunistischen Parteien der Welt beginnen wollte. Reichenbach war ohne den Umweg über die KPD direkt von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei (USPD), die sich als die wahre sozialistische Hüterin des Rätegedankens 1917 von der SPD abgespalten hatte, zur Gründung der KAPD hinzugekommen.

Für Karl Schröder, der sich in zahlreichen Publikationen der Bewegung ausführlich zu grundsätzlichen Fragen äußerte, waren Parteien im klassischen Sinn ohnehin kapitalistische Organisationen, die gewissermaßen einem Führer gehörten. Er betrachtete sie in der von ihm und den anderen diagnostizierten „Kolossalkrise der kapitalistischen Weltwirtschaft“ nach dem Ende des Krieges als bloße historische Erscheinungen. Sie stellten mit der Beteiligung an Wahlen und im Parlament letztlich Stützen des Kapitalismus dar.

Die Intellektuellen um ihn glaubten, die „Weltrevolution“ habe begonnen und die wahren Kommunisten könnten nur über die Betriebe an die Macht über die Produktionsmittel gelangen. Nach der dortigen Etablierung einer Herrschaft durch Räte werde man zur Phase der staatlichen Herrschaft in Form der Diktatur des Proletariats übergehen. Deshalb – so die führenden Köpfe der KAPD – sei die Organisation der Proletarier in den Betrieben die eigentliche Aufgabe von echten Kommunisten. Hierzu hatten die Mitglieder der KAPD seit 1920 die Allgemeine Arbeiterunion (AAU) ins Leben gerufen, die nach der Theorie die wichtigere und vor allem die entscheidende Funktion beim Kampf um die Befreiung der Arbeiter haben sollte.

Gemeinsam verbreiteten KAPD und AAU zur ersten regulären Reichstagswahl der Weimarer Republik im Jahr 1920 ein Plakat, in dem es u.a. hieß: „Du sollst nicht wählen. Der Parlamentarismus ist die demokratische Kulisse für die Herrschaft des Kapitals … Alle Macht den Räten. Nieder mit dem Parlament. Übt Wahlboykott.“

Damit reagierten die Männer um Schröder auf die Situation in Deutschland nach der Niederschlagung des Spartakusaufstandes, die sie lediglich als Etappensieg des Kapitals ansahen. Das Bestehen einer revolutionären Situation gerade in Deutschland stand zu diesem Zeitpunkt für sie außer Frage.

„Ich sage dir, Karlchen, wir müssen unseren eigenen Weg in die Zukunft finden!“

Der eigene Weg zum Kommunismus war aber nicht einfach zu beginnen. Die 3. Internationale der kommunistischen Parteien, die im August 1920 ihren zweiten Weltkongress in Moskau abhielt, ließ die paar in die Sowjetunion gereisten Repräsentanten, zu denen neben Schröder auch Reichenbach und Schwab gehörten und ihre KAPD als „sympathisierende Partei mit beratender Stimme provisorisch“ zu. Das geschah erst nach endlosen Palavern und Vorgesprächen – auch mit Lenin persönlich hatte Reichenbach ein langes und letztlich erfolgloses Gespräch. Sie hatten selbstverständlich Vollmitgliedschaft angestrebt, um die internationale Bewegung des Sozialismus (diesen Begriff zogen sie dem des Kommunismus vor) auf die unterschiedlichen Herausforderungen in den verschiedenen Ländern vorzubereiten.

Dennoch stellte die halbe Zulassung zur Komintern einen spektakulären Erfolg dar, da die „richtige“ Vertretung Deutschlands, die KPD, Mitglied des illustren Kreises der Internationale war und es eigentlich keinen Platz für eine zweite kommunistische Partei geben konnte. Sicherlich war nicht nur das durch interne Schwierigkeiten und Probleme bei der Machtsicherung (u.a. Krieg mit Polen) hervorgerufene Desinteresse der sowjetischen Kommunisten an den Besonderheiten in Deutschland für diese Entscheidung verantwortlich, sondern auch die Tatsache, dass die KAPD 1920 mit 80.000 Eingeschriebenen mehr Mitglieder hatte als die KPD, die erst im Dezember 1920 durch die Vereinigung mit der USPD etwas geworden war, was man eine Massenpartei nennen konnte.

Die weitere Entwicklung des Kongresses der Komintern konnte den Delegierten der neu aufgenommenen Partei nicht gefallen. Ohne Diskussion wurden die von Lenin formulierten 21 Leitsätze zur Taktik der kommunistischen Parteien beschlossen und damit jede Eigenständigkeit der nationalen Bewegungen faktisch verboten oder – wie es formuliert wurde – als „trotzkistische Abweichung“ von der richtigen Linie gegeißelt. In der von der KAPD herausgegebenen Zeitschrift „Proletarier“ bezeichnete man das Ergebnis dieser Thesen als „aufs äußerste gesteigerten(n) Kadaverzentralismus“.

Enttäuscht verließ Schröder das Mekka des Kommunismus und der spätere Austritt der KAPD aus der Komintern war nur noch eine Formsache. Die Partei beschloss zwar mehrheitlich den Beitritt zur Komintern und entsandte im November 1920 eine weitere Delegation nach Moskau. Ihre Delegierten nahmen sogar im Sommer 1921 noch am dritten Weltkongress teil, nur um dort zu erfahren, dass man gefälligst die 21 Thesen zu akzeptieren und sich im Übrigen mit der KPD zu vereinigen habe.

Damit war ihnen klar gemacht geworden, dass mit den 21 Leitsätzen ein Primat der sowjetischen Partei in Kraft gesetzt worden war, der die ausländischen Parteien zu Befehlsempfängern degradierte. Von wegen eigener Weg zum Sozialismus, für den sie sich so stark gemacht hatten!

Der Austritt der KAPD aus der 3. Internationale geschah durch nahezu einstimmige Beschlüsse der einzelnen Wirtschaftsbezirke. Bernhard Reichenbach formulierte 1928: „Die Revolution lässt sich durch Kongressbeschluss nicht binden. Sie lebt, sie geht ihren Weg. Wir gehen mit ihr, wir gehen in ihrem Dienste unsern Weg.“ Den verfolgten sie dann auch.

Allerdings war für die durch die Schrecken des 1. Weltkriegs gegangenen Intellektuellen die Idee des Internationalismus nicht gestorben. Zunächst erlitt jedoch die KAPD dasselbe Schicksal wie andere linke Parteien in dieser aufgeregten Phase der Weimarer Republik: Ausschlüsse wegen ideologischer Abweichungen und Austritte wegen inhaltlicher Differenzen hatten die Mitgliederzahl bereits 1921 auf fast die Hälfte (43.000) reduziert, als Schröder und Reichenbach die Spaltung durch Initialisierung einer „Essener Richtung“ vorantrieben, deren Anhänger folgerichtig 1922 förmlich aus der Partei ausgeschlossen wurden.

Die genannten Revolutionäre ließen nicht nach und gründeten mit anderen von der Sowjethegemonie enttäuschten Parteien schon im April 1922 die Kommunistische Arbeiter-Internationale (KAI), die die Aufgabe haben sollte, über die Ländergrenzen hinweg den Zusammenschluss der gleichgerichteten Parteien herbeizuführen und die Idee der Räteregierung zu retten.

Bereits zuvor, im Oktober 1921 hatte sich die AAU gepalten und es entstand neben ihr die Allgemeine Arbeiterunion-Einheitsorganisation (AAU-E), die über die Sammlung der Proletarier in den Betrieben die Revolution vorbereiten wollte. In der politischen Entwicklung der Weimarer Republik und später spielte diese ebenso wie die 1923 durch Ausschlüsse und Abspaltungen reduzierte Gruppe der KAI keine Rolle. Das muss auch Schröder so gesehen haben, da er bereits 1922 der SPD beigetreten war. Reichenbach vollzog diesen Schritt im Jahr 1925.

Dieses vielschichtige und verwirrende Bild der linken Parteienlandschaft, das durch weitere Klein- und Kleinstgruppen zu vervollständigen wäre, war dem Jungen aus Pommern nicht bekannt. Er wusste, dass sein Vater seit Urzeiten in der SPD und als Personalrat bei der Reichsbahn aktiv war. Natürlich hatte er auch von der KPD und deren Distanz zur SPD gewusst, aber die feinen ideologischen Verästelungen, welche die politische Landkarte der späten Zwanzigerjahre aufwies, entzogen sich seiner Kenntnis.

„Weißt du, Karlchen, das ist alles gar nicht so einfach. Wenn du mehr darüber wissen willst, komm morgen Abend einfach mit zum Vorwärts-Haus. Ich werde dort bei den Jungsozialisten über den dialektischen Materialismus sprechen.“

„Gerne, ich werde kommen, aber mir raucht der Kopf. Jetzt muss ich in die Schule zurück.“

„Du nimmst am besten die S-Bahn bis Papestraße und dort steigst du um in Richtung Lichterfelde Ost.“

„Ich kann zu Fuß gehen.“

„Verschätz dich nicht, mein Lieber. Das ist ganz schön weit. Ich geb dir das Fahrgeld.“

Voller Begeisterung trabte Karl zur nahe gelegenen Station. Da war sie, die Einladung zur Teilnahme an der großen revolutionären Bewegung, die den Jungen vom pommerschen Land erreichte. Sie sollte auf fruchtbaren Boden fallen. Er würde alles daransetzen, an der Veranstaltung und an der Revolution teilzunehmen.

Er wusste nicht, ob er die Schule abends verlassen durfte und wenn nicht, wie er das trotzdem anstellen konnte. Irgendwie würde es klappen. Als er in den rot-gelben Wagen der S-Bahn saß, kam er sich erwachsen vor. Wie gut war es, dass er nach Berlin hatte gehen können. Aus dem Gespräch mit dem Onkel hatte er ein Feuer revolutionärer Begeisterung mitgenommen.

Aber jetzt war er müde. Sein Kopf schwankte mit den Bewegungen der ratternden Bahn. Er schreckte hoch, als die Bremsen kreischten. Sein Blick fiel auf die Seitenwand des Wagens über den Fenstern. Überall waren kleine rechteckige Plakate angebracht. Er kniff die Augen zusammen und las: „Feuer breitet sich nicht aus, hast du Minimax im Haus.“

Was für ein Unsinn, dachte er noch, als er vom Bahnhof Lichterfelde den Weg zur Zehlendorfer Straße marschierte.

Neue Perspektiven

Karl Schröder verbreitete in diesen Jahren die Einschätzung der politischen Lage und seine Ideen zur Errichtung der Räteherrschaft, die den Kapitalismus schließlich überwinden werde, bei Vortrags- und Diskussionsabenden der Jungsozialisten und der sozialistischen Arbeiterjugend. Hier waren junge Leute anzutreffen, die mit dem Kurs der Mutterpartei SPD unzufrieden waren.

Was er wirklich dachte, als er mit seinem Neffen sprach, ist nicht bekannt. Es war eigentlich offensichtlich, dass die revolutionäre Situation in Deutschland vorüber und die beschworene Einheit der Arbeiterklasse nicht erreicht war. Jedenfalls begann er damals mit der Beschränkung seiner Absichten auf die Schulung von Menschen, die die sozialistischen Gedanken bewahren und in einer ferneren Zukunft verwirklichen sollten. Das war Ziel der aus seinen Vorträgen und einer damit zusammenhängenden Sozialwissenschaftlichen Vereinigung (SWV) hervorgegangenen Organisation der „Roten Kämpfer“.

Karl besuchte in den folgenden knapp zwei Jahren oft die Veranstaltungen der SWV, musste dies in der Schule aber irgendwie kaschieren. Er sei immer heimlich hingegangen, schrieb er. Andererseits heißt es weiter, im Schlafraum des Internats, den er mit fünf anderen Jungen teilte, habe es „am Abend die heftigsten politischen Diskussionen“ gegeben. Sein Mitschüler Johannes Schröter schlug sich meist auf seine Seite und manchmal kam er zu den Vorträgen mit.

Die Schule wurde unmittelbar nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten geschlossen und in eine Eliteschule für den Nazinachwuchs, eine nationalpolitische Erziehungsanstalt (Napola), umgewandelt. Das Lehrpersonal in der Zeit davor spiegelte – so schreibt Karl –die politische Landschaft wider. Es gab also darunter Sozialdemokraten und andere Linke. Das war für die neuen Machthaber im Jahr 1933 zu viel der Vielfalt.

Karl verbrachte nach dem Besuch bei seinem Onkel eine unruhige Nacht. Er hat nie etwas über seine Klassenkameraden berichtet, obwohl ein paar Jungen aus Pommern mit ihm nach Berlin gekommen waren. Den Johannes traf er 1934 in Ostpreußen und 1935 als Mitangeklagten im Gerichtssaal wieder.

Daher ist nicht bekannt, was er von seinem kommunistischen Onkel und dessen Vorträgen erzählt hat. Ob ihm in den Träumen der Nacht vor dem ersten Besuch bei der SWV das von seinem Onkel beschworene Bild des Leichnams aus dem Landwehrkanal erschienen ist, bleibt im Dunkel.

Den Nachmittag vor dem Vortragsabend hätte Karl nach Schulschluss in der neu eröffneten Galerie Neumann-Nierendorf in der Lützowstraße verbringen können. Vielleicht hätte ihm jemand vorher in der Nähe die Stelle im Landwehrkanal zeigen mögen, an der der übel zugerichtete Leichnam Rosa Luxemburgs im Mai 1919 gefunden worden war.

Die Eröffnungsausstellung der Galerie mit dem Titel „Werke lebender Künstler“ zeigte auch Arbeiten von Otto Dix. Dessen schonungslose Darstellung der Wirklichkeit und der Folgen des 1. Weltkriegs hätten dem pommerschen Jungen die Auswirkungen des Kapitalismus und der nationalistischen Politik plastisch vor Augen geführt.

Vorstellen kann man sich, wie er vor der Prozession der vier menschlichen Wracks steht, die der Maler in dem Gemälde „Die Kriegskrüppel“ von 1920 festgehalten hat. Man sieht entstellte und amputierte Körper, zu Fratzen verzerrte Gesichter und vom rechten Bildrand her einen herrischen, ausgestreckten, weißen Arm, der die armseligen Gestalten quasi aus dem Bild hinauszuweisen scheint. Mit Sicherheit hat er dieses Bild und andere – etwa von George Grosz –in Berlin zu Gesicht bekommen und war tief beeindruckt von ihnen.

Noch mehr hat ihn das berührt, was er im Verlauf der nächsten Monate in den Vorträgen seines Onkels und anderer intellektueller Köpfe zu hören bekam. Sehr schnell begriff er, dass es darum ging, einerseits Einfluss auf Mitglieder der SPD zu nehmen und andererseits, den falschen Weg der Bolschewisten in Russland und der KPD zu erkennen und zu vermeiden.

„Die Weltgeschichte war plötzlich für mich völlig klar. So einfach war das für einen jungen Menschen.“, schrieb er im Jahr 1987 in seinen Erinnerungen. Die Beschäftigung mit dem historischen Materialismus lieferte Erklärungen und Handlungsanleitungen. Wenn man die Methode richtig verstand und anwendete, wurde alles einfach.

Einer der Referenten im Dienste der SPD war Bernhard Reichenbach, der die Erfahrungen seines bis dahin bewegten politischen Lebens an die Jugend weitergeben wollte. Blättert man in Texten Reichenbachs aus den Zwanzigerjahren, fällt sofort die Radikalität der Gedanken und die Schärfe der Argumentation auf.

Das liest sich z.B. so: Die Entwicklung der Deutschen Revolution „stand unter dem Einfluss der Tatsache, dass, als das deutsche Proletariat zum ersten Mal in den Zustand aktiv-revolutionärer Massenbewegung hineingeriet, die Diktatur der Bourgeoisie mit noch nicht dagewesenen Mitteln des durch den Krieg schon jahrelang herrschenden Belagerungszustandes, schärfster Rede-, Presse- und Versammlungsknebelung, eine klärende Auseinandersetzung unmöglich machte.“

Nachdem Karl diesen Satz zweimal gelesen hatte, dämmerte ihm der Inhalt. Es ging offenbar um die „klärende Auseinandersetzung“, das heißt eigentlich die politische Diskussion. Man muss sich fragen, ob Reichenbach und die vielen aus dem Umfeld dieser Linkssozialisten auch den bewaffneten Kampf gemeint haben. Sie hatten alle die revolutionäre Situation am Ende des Krieges bewusst erlebt, aber dass sie nach den sieben ohne wirkliche Veränderung der Macht- und der Eigentumsverhältnisse vergangenen Jahren noch an die unmittelbar bevorstehende proletarische Revolution glaubten, ist schwer nachvollziehbar. Doch äußerten sie sich in diesem Sinne.

Was sie verband war die marxistische Grundüberzeugung, dass die Geschichte nach Gesetzmäßigkeiten ablaufe und dass man mit der Methode des historischen Materialismus zu richtigen Einschätzungen und damit zum richtigen Handeln gelangen könne. Sie lehnten den Parlamentarismus als bürgerliches Herrschaftsinstrument des Kapitals ab und strebten eine Machtübernahme in den Betrieben im Sinne einer Räteherrschaft an.

Anfang der Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts habe ich Reichenbach persönlich kennengelernt. Damals war ich etwa so alt, wie Karl im Jahr 1925. Zunächst war es nur die Stimme aus dem Radio, da er beim Süddeutschen Rundfunk als Englandkorrespondent arbeitete. Er besuchte meine Familie aber auch in Stuttgart und brachte die von allen geliebte Cadbury-Schokolade mit.

Seine rhetorische Brillanz und die inhaltlich klare Argumentation beeindruckten genauso wie sein geradezu britischer Humor. Stellt man sich diese Persönlichkeit 30 Jahre jünger und noch voller Hoffnung auf einen Sieg von Vernunft und Sozialismus in Deutschland vor, kann man gut verstehen, dass der wissbegierige und begeisterungsfähige junge Karl ihm an den Lippen hing. Er selber hat dies plastisch formuliert: „Gierig nahm ich die neuen Erkenntnisse in mich auf.“

Gemeinsam war den Männern um Schröder der Glaube an die Möglichkeit einer sozialistischen Gesellschaft, in der allein die wahren Bedürfnisse und die besseren Argumente eine Rolle spielen würden. Rosa Luxemburgs Motto: „Keine Demokratie ohne Sozialismus, aber auch kein Sozialismus ohne Demokratie“ war Fixpunkt ihrer Überzeugungen. Diesen Satz konnte man oft aus dem Mund Karls hören.

Er war 1927, im Alter von 18 Jahren, überzeugt, dass er an dem Kampf für den Sozialismus teilnehmen würde und dass er dies – dem Beispiel seines Onkels folgend – am besten in der großen Arbeiterpartei tun sollte. Er trat der SPD bei, was Vater Waldemar begrüßte, auch weil er von den Hintergründen dieser Entscheidung nichts Näheres wusste.

Die Zersplitterung der politischen Landschaft der Weimarer Republik und insbesondere die geradezu endemische Spalterei im linken Lager war auch Gegenstand der Vorträge, die Karl seit seinem Schulbeginn in Berlin regelmäßig besuchte. Dort begegnete ihm auch der Internationale Sozialistische Kampfbund (ISK).

Auch dessen Anhänger agierten in der Sozialdemokratie, die Josef Stalin bereits 1924 als den Zwillingsbruder des Faschismus bezeichnet hatte. Diese unsägliche Charakterisierung, dass die SPD eine bloße Variante des Faschismus sei, hatten die sowjetisch gesteuerten Parteien auf dem 10. Plenum der Komintern 1929 wieder aufgegriffen und zur offiziellen Doktrin kommunistischer Politik gemacht. Es war nur noch eine Formsache, dass die KPD diese Leitlinie am 16. Juni 1929 per Beschluss bestätigte. Damit war für einen Kommunisten in Deutschland jegliche Einheitsfrontpolitik mit dieser SPD tabu.

Was hätte näher gelegen, als dass sich spätestens jetzt die recht zahlreichen linken Gruppierungen, die den sowjetischen Führungsanspruch nicht anerkannten, zusammengetan hätten? Alexander Schwab und Karl Schröder hatten in diesem Jahr begonnen, eine Kaderorganisation aufzubauen, weil sie angesichts des erstarkenden wirklichen Faschismus der Nationalsozialisten mit einer kommenden Phase der Illegalität aller linken Parteien und Gruppen rechneten. Das war letztlich der Gehalt ihrer Arbeit in der SWV, die schon 1928 allein in Berlin 800 Mitglieder zählte. Eine Parteimitgliedschaft war nicht Voraussetzung der Teilnahme am sozialistischen Diskurs.

Ein Austausch mit Anhängern des ISK fand vereinzelt statt, da man einander bei Veranstaltungen der Jungsozialisten, der Sozialistischen Arbeiterjugend oder eben der SWV innerhalb der SPD oft begegnen konnte.

Karl bekam von den vorsichtigen Anfängen seines Onkels und seiner politischen Freunde, die bald in die Organisation der „Roten Kämpfer“ münden sollten, nichts mit. Anfang 1929 hatte er das Abitur geschafft und musste sich mit der eigenen Zukunft befassen. Er beschloss, Lehrer zu werden, um Wissen und Erkenntnisse weiter zu geben und am Aufbau einer menschlichen Zukunft in Deutschland und der Welt teilzunehmen. Dass die Gesellschaft der Zukunft eine sozialistische sein würde, war selbstverständlich. Diese Erkenntnis musste den Jungen möglichst frühzeitig vermittelt werden. Am besten von Beginn der Schulzeit an, weshalb Volksschullehrer der Beruf seiner Wahl wurde. Außerdem lag ein Universitätsstudium außerhalb der familiären Vorstellungen und finanziellen Möglichkeiten.

Ein Szenenwechsel

Schröder brachte seinen Neffen und dessen Pappkoffer zum Anhalter Bahnhof und verabschiedete den Studienanfänger in der riesigen Halle, wo er auf den Zug nach Frankfurt am Main warten musste.

„Denk immer dran, Karlchen, wir müssen die Köpfe sein. Wenn du in zwei Jahren als Lehrer wiederkommst, kannst du mit uns die Revolution vorbereiten.“

„Ich werde mich anstrengen.“

„Und vergiss nicht, dich bei der SPD in Frankfurt zu melden. Wir müssen die Proletarier da abholen, wo sie sind.“

Etwas unbeholfen nahm er seinen Neffen in die Arme, der dabei fast seinen Koffer fallen ließ und drückte ihm ein in Zeitungspapier eigewickeltes Päckchen in die Hand.

„Damit dir die Fahrt nicht zu lang wird. Und wenn du nach Berlin kommst, schau bei mir vorbei.“

Karl winkte ihm nach, bis er durch das riesige Portal verschwunden war und sah sich um. Auf einem der Gleise an der Seite stand einer der luxuriösen Salonwagen der MITROPA, die gerade erst entwickelt und in Dienst gestellt worden waren. Er war fasziniert von dem sichtbaren Luxus und gleichzeitig musste er daran denken, wer es sich wohl leisten konnte, einen solchen Wagen wirklich zu benützen.

Er freute sich, dass er in dem D-Zug einen Sitzplatz ergattern konnte und wickelte sofort das Päckchen aus. Der Onkel hatte ihm sein neuestes Werk, den 1928 erschienenen Roman „Die Geschichte Jan Beeks“, als Geschenk mitgegeben. Sofort begann er zu lesen und konnte damit bis Frankfurt nicht aufhören.

Er brauchte nicht lange, bis er begriff, dass Schröder in diesem Buch das eigene Leben als Revolutionär hinter der Person des Proletariers Jan Beek reflektierte. Dessen inständiger Wunsch, den revolutionären Kampf möglichst sofort zu beginnen und aus dem Generalstreik vom März 1920 direkt in den Kampf um die Herrschaft der Arbeiterklasse überzugehen, war offenbar auch der seines Onkels gewesen.

Es muss für Schröder ein prägendes Erlebnis gewesen sein, als durch einen flächendeckenden Generalstreik das komplette öffentliche Leben in Berlin vom Verkehr bis zur Gas-, Elektrizitäts- und Wasserversorgung stillgelegt wurde und eine vereinigte Arbeiterschaft die putschende Brigade Ehrhardt und ihren General von Lüttwitz nach fünf Tagen zum Aufgeben zwang. Bereits am 17. März, vier Tage nachdem die meuternden Soldaten mit den weißen Hakenkreuzen auf ihren Stahlhelmen das Brandenburger Tor durchschritten hatten, floh der von den Putschisten zum Reichskanzler ernannte Verwaltungsbeamte Wolfgang Kapp nach Schweden.

Als SPD und Gewerkschaften nach Zugeständnissen der nach Stuttgart geflohenen Reichsregierung den Streik für beendet erklärten und zur Wiederaufnahme der Arbeit aufriefen, versuchten Anhänger von KPD und USPD, den Kampf fortzusetzen. Das schildert der Roman anhand des Schicksals von Jan Beek.

Eher zufällig kommt dieser Mann über eine der Großdemonstrationen zum bewaffneten Kampf. Er vernachlässigt Frau und Kinder, um sich der revolutionären Bewegung anzuschließen. Als er die Nachrichten aus dem Ruhrgebiet hört, ist er überzeugt, dass die reale Möglichkeit für die kämpfenden Arbeiter bestehe, die Macht zu übernehmen. Was die Proletarier im Ruhrgebiet mit der Bildung der „Roten Ruhrarmee“ geschafft hatten, müsste doch in ganz Deutschland möglich sein. Jan Beek, der Kommunist geworden war, kämpfte in Berlin-Lichtenberg gegen die Truppen der Freikorps. Nach der Niederlage der Arbeiter musste er fliehen und traf in Polzin den Lokomotivführer Wal Kuntze mit seinem Heizer Martin, die den Streik unterstützten.

Es muss eigenartig gewesen sein, den eigenen Vater hier als literarische Figur verewigt zu sehen. Noch seltsamer fühlte es sich aber an, als im weiteren Verlauf der Geschichte Jan Beek die beiden Eisenbahner wegen der Wiederaufnahme der Arbeit beschimpft und schließlich allein und ohne Rückhalt einer Partei einen Anschlag auf die Bahnlinie verübt, bei dem er selber umkommt und der Zug ins Verderben rast, wie es der Autor formuliert. Diese Passage konnte man nur so verstehen, dass Schröder seinen Schwager Waldemar Kuntze literarisch getötet hatte.

Den Nachruf auf den einsamen Kämpfer Jan Beek darf im Roman ein holländischer Kommunist namens Hemskerk sprechen: „Ein Mensch hat sein Schicksal erfüllt, h a n d e l n d sein Schicksal erfüllt. Aber nicht nur das eigene Schicksal, auch ein Stück des Schicksals einer ganzen Klasse. Ob es recht war? Ob es unrecht war? … In dieser Gesellschaft ist Recht nicht zu trennen vom Unrecht. … Und doch: sein Tod ist Leben und Zukunft.“

Karl war verwirrt, als der Zug in Frankfurt ankam. War sein Onkel von dem Festhalten des Helden an der Gewalt überzeugt? Wollte das Buch, das Ereignisse von 1920 beschreibt, auch im Jahr 1929 noch eine beachtenswerte Wahrheit enthalten? Er würde seinen Onkel bei Gelegenheit danach fragen müssen.

Jetzt suchte er in der fremden Stadt die pädagogische Akademie, die erst zwei Jahre zuvor gegründet worden war. Artikel 143 und 146 der Weimarer Reichsverfassung bildeten die Grundlage für neue Bildungswege. Sie waren Ergebnis einer – wie häufig im Bereich der Bildung – intensiven und heftigen Debatte. Herausgekommen aus diesem Schulkampf nach dem ersten Weltkrieg war ein Kompromiss, der im Ergebnis das Schulwesen zur öffentlichen, das heißt staatlichen oder kommunalen Aufgabe machte und Bekenntnisschulen nur auf Antrag der Erziehungsberechtigen als Ausnahme zuließ. Außerdem regelte er den dreigliedrigen Aufbau des Schulwesens.

Um die erste Stufe, den Volksschulbereich, mit qualifizierten und nicht religiös ausgebildeten und gebundenen Pädagogen zu versorgen, bestimmte Artikel 143 Absatz 2 der Verfassung, dass die Lehrerbildung akademisiert werden müsse und für das Reich einheitlich zu regeln sei. Außerdem wurde der staatliche Charakter der Schulbildung dadurch unterstrichen, dass Lehrer an öffentlichen Schulen zu Staatsbeamten gemacht wurden.

In Frankfurt am Main existierte seit kurzem eine Pädagogische Akademie, die das mit seiner Landesverfassung von 1920 modernisierte und an die Reichsverfassung angepasste Land Preußen, zu dessen Rheinprovinz Frankfurt gehörte, um die einzige Akademie ohne konfessionelle Bindung bereicherte. Diese Besonderheit wurde mit dem Begriff „simultan“ beschrieben.

Die Absolventen sollten in einem zweijährigen akademischen Studium in den Beruf des Volksschullehrers geführt werden. Dieses Studium setzte im Gegensatz zur früheren seminaristischen Ausbildung in den Schulen ein Abitur voraus und wurde in die Hände von Akademien und damit weg von den Schulen gelegt. Simultan hieß bei dieser speziellen Einrichtung, dass sie Lehramtsanwärtern evangelischen, katholischen und auch jüdischen Glaubens sowie Agnostikern offenstand. Auch in Preußen hatten sich die großen Kirchen den Einfluss auf diese Sparte bewahrt und konfessionsgebundene Akademien durchgesetzt. Diese Tatsache stand zwar im Gegensatz zur beabsichtigten Neutralität des Schulwesens und bereitete die zukünftigen Lehrer eher auf Bekenntnisschulen vor, entsprach aber den gesellschaftlichen Realitäten.

In der feierlichen Rede des preußischen Kultusministers zur Eröffnung der Frankfurter Akademie am 10. Mai 1927 war der Aspekt der Simultaneität, der auch Voraussetzung für ein politisches Zusammenwirken der gesellschaftlichen Kräfte in Deutschland sei, besonders hervorgehoben worden. Das werde auch helfen, den „urdeutschen“ Parteienhader zu überwinden, der dazu neige, Meinungsverschiedenheiten durch organisatorische Verfestigungen zu gesellschaftlichen Unterschieden zu machen.

Die Feierstunde in dem ehemaligen Volksschulgebäude in der Textorstraße mitten im Stadtteil Sachsenhausen wurde von den katholischen Bischöfen boykottiert. Die aus heutiger Sicht bescheidene Überkonfessionalität der Einrichtung war ihnen zu viel. Ihre Kirche stellte klar, dass Absolventen der Akademie keine Befugnis zum Abhalten des Religionsunterrichts erhalten würden.

Eine konkrete Folge dieser späten Ausprägung des Schulkampfes um die Struktur des Schulwesens in Deutschland war, dass Katholiken in der Frankfurter Akademie nicht zu finden waren. Vielleicht führte die gesamte reformerische Aura der Einrichtung dazu, dass im Lehrkörper nationalsozialistisch denkende Dozenten, wie z.B. Franz Kade oder Ernst Krieck die Ausnahme bildeten.

Karl war wieder an einer modernen Bildungsanstalt gelandet, was ihm nach der Reformschule und der politischen Lehrzeit in Berlin gut gefiel. Voller Enthusiasmus war er nach Frankfurt am Main aufgebrochen. Gleich am zweiten Tag setzte er sich mit der SPD in Verbindung. Die Genossen im Parteibüro wussten mit dem Berliner Studenten, der als Lehramtsbewerber nur zwei Jahre vor Ort sein würde, nicht so recht etwas anzufangen. Aber der Parteisekretär des Ortsvereins freute sich ehrlich über die Grüße aus der Reichshauptstadt.

„Genosse Kuntze, es gibt an der Akademie bis jetzt noch keine Jungsozialistengruppe. Das wäre doch eine lohnende Aufgabe für dich! Es ist übrigens noch einer von uns dort, der Genosse Bruno Laub. Vielleicht tust du dich mit ihm zusammen. Wir brauchen hier jeden Mann. Die Zeiten sind turbulent.“

Diesen Auftrag wollte Karl gewissenhaft erfüllen. Ein wenig bang war ihm vor dem Projekt. Er hatte den historischen Materialismus begriffen, so dachte er jedenfalls, aber in der SPD war der eher verpönt, da man ja – wie sein Onkel scharfsinnig diagnostiziert hatte – auf die Parlamentarismuskarte gesetzt und damit eigentlich den Glauben an die marx‘schen Wirkgesetze der Geschichte aufgegeben hatte. Vater Waldemar hatte allerdings auf die aus Berlin in die Schulferien mitgebrachten Berichte seines Sohnes über seine neuesten politischen Erkenntnisse eher mit Unverständnis reagiert.

Karl fiel es leicht, die Gedanken anderer zu erfassen und wiederzugeben. Schwerer tat er sich, eigene Überlegungen und Ansichten zu entwickeln und zu formulieren. Diese von manchen als Schwäche empfundene Eigenschaft führte im praktischen Leben dazu, dass er gegenüber seinen Mitstudierenden überzeugter auftreten konnte, als er es wirklich war, da er im Wesentlichen Onkel Schröder und dessen Freund Reichenbach zitierte, deren Scharfsinn und Kenntnisse er grenzenlos bewunderte.

Am 2. Mai 1929 begann an der Pädagogischen Akademie in Frankfurt das erste Studienjahr. Die Eingangshalle des ehrwürdigen Schulgebäudes mit der wuchtigen dunklen Eichentreppe vermittelte den jungen Studierenden, die in diesem Jahr etwa 60 an der Zahl waren, den Ernst, der hinter dieser Einrichtung stand. In dem Gemäuer herrschte der in Jahrzehnten durch Schülerschweiß und Reinigungsspäne geprägte charakteristische Geruch einer alten Schule. Da nimmt es nicht Wunder, dass die auswärtigen Studenten gerne in die weitere Umgebung von Frankfurt und in die Natur strebten.