16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ulrike Helmer Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

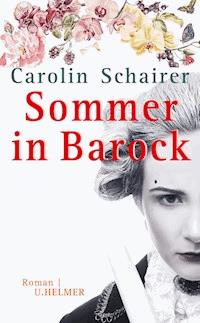

Diana Kleedorf, international erfolgreiche Opernsängerin, wird in einer Talkshow als vermeintlich lesbisch geoutet … weil sie als Mezzosopranistin oft in Hosenrollen auf der Bühne steht. Ein Skandal! Ihr Manager ist empört und Diana versteht die Welt nicht mehr. Ohnehin kann sie zurzeit keinen Ärger gebrauchen, denn privat gibt es schon genug Stress: Gatte Michael hat sich in den Kopf gesetzt, ihr die Eizellen einer Unbekannten einpflanzen zu lassen, um seine Vaterschaftsträume zu realisieren. Ginge es nach ihm, läge die Zweiundvierzigjährige längst in einer tschechischen Kinderwunschklinik … Gepeinigt von dieser Idee und dem wenig wohlwollenden Medienecho ihres "Outings", flüchtet Diana in ihr nächstes Engagement: Der Anzinger Barocksommer beginnt, in der bayrischen Kleinstadt stehen alle Zeichen auf klassische Musik und sie soll die Hauptrolle in Händels Oper Ariodante spielen. Doch die Zeit in dem idyllischen Städtchen wird für Diana wider Erwarten zum Sommer ihres Lebens. In Anzing hat sie nicht nur Gelegenheit, über sich nachzudenken, sondern lernt auch die eigenwillige Sophie kennen – eine Klavierlehrerin mit ganz eigener Geschichte. Zwei starke Persönlichkeiten treffen aufeinander und kommen sich zögernd näher. Kann es sein, dass Diana sich verliebt? Und was, wenn der Sommer in Barock Ende August sein absehbares Ende findet ...?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 416

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Carolin Schairer

SOMMERIN BAROCK

Roman

ISBN 978-3-89741-978-0

© 2017 eBook nach der Originalausgabe© 2017 Copyright Ulrike Helmer Verlag, Sulzbach/Taunus

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Atelier KatarinaS / NL

unter Verwendung der Fotos »Gentleman« © Alex Azarov / fotolia und »Beautiful watercolor card with Peony, roses, iris flower. Currants, gooseberries and raspberries« © knopazyzy / fotolia

Ulrike Helmer Verlag

Neugartenstraße 36c, D-65843 Sulzbach/Taunus

E-Mail: [email protected]

www.ulrike-helmer-verlag.de

Es war der Gesang, der mich zu dieser Geschichte inspiriert hat …

… und Doris Klinda, ohne deren umfangreiche Fachkenntnisse dieses Buch nicht zustande gekommen wäre.

INHALT

Si, fuggire – einfach nur weg hier!

ZWEI TAGE VORHER …

Ah, cruel époux! – du gehst mir auf die Nerven!

Il dolce suono mi colpi di sua voce – wie mitten in der Wahnsinnsarie

Cortigiani, vil razza dannata – ach, ihr seid alle gegen mich!

Sposa son disprezzata – verachtet und am Boden

In diesen heil'gen Hallen – ein Zufluchtsort von den Turbulenzen der vergangenen Wochen

Erbarme dich, mein Gott – Trost in schwerer Stunde

Tornami a vagheggiar – ein Blick für das Schöne

Da torbida procella – wie vom Sturm durchgeschüttelt

Prendi da questa mano – das, was ich dir zu geben bereit bin

Gelosia, spietata aletto – bewegte Gefühle

Un moto di gioia mi sento – die Rückkehr der Lebensfreude

Quinquin, er soll jetzt gehen – es reicht!

Per te Lasciai La Luce – wenn ich etwas will

L’ultima prova dell’amor mio – der letzte Beweis meiner Liebe

Lasciami piangere – wenn Elend nicht schwerer wiegen kann

Par che di giubilo l'alma deliri – meine Seele jubelt vor Freude!

Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein – ist es aber doch das Leben!

Si, fuggire – einfach nur weg hier!

I Capuleti e Montecchi (Vincenzo Bellini), Duett von Romeo und Julia

Ich will kein Brutkasten sein.

Warum will der Mann an meiner Seite das nicht begreifen?

Mitten in einer Opernaufführung eine Lebenskrise aufzuarbeiten ist alles andere als empfehlenswert. Die Handlung zieht an dir vorbei, die Musik reißt dich nicht mehr mit, und irgendwann verlierst du völlig den Faden. Das alles ist vielleicht nicht weiter schlimm – es sei denn, du stehst in einer der Hauptrollen auf der Bühne. Dann allerdings nimmt das die Tragödie, die sich eigentlich erst im Schlussakt ereignet, bereits im Mittelteil vorweg.

In genau der Situation fand ich mich an einem Samstagabend Mitte Mai wieder. Ich sang den Romeo in I Capuleti e Montecchi, einer Abwandlung von Shakespeares Romeo-und-Julia-Thematik, komponiert von Vincenzo Bellini. Eine Hosenrolle, wie ich sie als Mezzosopranistin des Öfteren spielte. Ich kannte die Oper in- und auswendig, war in der Rolle bereits in Paris und Rom aufgetreten und hatte beste Rezensionen für meine Interpretation des verliebten, heißblütigen Romeo bekommen.

Jetzt fehlten mir plötzlich die Worte.

Ich erinnerte mich auch nicht mehr an die Melodie.

Gerade noch war ich heimlich in Julias Gemach eingedrungen, um sie mit Pathos davon zu überzeugen, gemeinsam vor unseren verrückten Familien zu flüchten. Gerade noch hatte ich daraufhin mit bühnengerechter Sorge verfolgt, wie sich Julia verzweifelt an die kahle Wand drängte und mir mit abwehrenden Gesten zu verstehen gab, was sie von meinem Vorschlag hielt – nämlich nichts. Gerade noch hatte ich ihre Bedenken, vorgetragen von Galina Wolkowas reiner, unverwechselbarer Sopranstimme, mit perfekt zur Schau gestelltem Herzschmerz zur Kenntnis genommen.

Und nun plötzlich: Leere.

In meinem Kopf war nichts, ganz und gar nichts mehr. Die Gedanken, die mich schon seit Beginn dieser Premierenaufführung begleitet hatten, schlagartig verflogen. Die verzweifelte Hoffnung, die mich durch die erste Szene begleitet hatte, nicht mehr vorhanden.

Im Dämmerlicht der Bühne starrte ich Galina an, eine Frau mit wallendem hellblondem Haar in einem weißen Nachthemd, das mehr preisgab als vom Kostümbildner beabsichtigt. Beim Kontakt mit der Wand war ihr einer der Träger von der Schulter gerutscht und hatte das Oberteil verschoben. Ihre Brustwarze, nackt und unbedeckt, wurde einen Moment lang deutlich sichtbar. Meinen geschockten Gesichtsausdruck auf ihre Weise interpretierend, zog sie in einer galanten, fast unmerklichen Bewegung das Hemd wieder nach oben.

Noch immer Leere in meinem Kopf.

Galinas fragender, intensiver Blick auf mir. Das Orchester, das mittlerweile zum dritten Mal denselben Part wiederholte. Immerhin verstand ich, dass es verzweifelt auf meinen Einsatz wartete.

Doch ich stand da, eine Armlänge von Galina entfernt, unfähig, mich zu bewegen, unfähig, etwas zu artikulieren, und erst recht nicht in der Lage, Julia weiterhin singend davon zu überzeugen, dass Flucht die einzige Lösung für eine gemeinsame Zukunft war.

Immerhin, Flucht.

Mein Stichwort.

In diesem Augenblick begriff ich, dass meine einzige Chance darin lag, mich diesem absoluten Alptraum-Szenario, in das ich da geraten war – mich wohl selbst gebracht hatte –, fluchtartig zu entziehen.

Der Text und die Melodie wollten nicht zurückkehren, würden auch nicht mehr kommen.

Ich tat das, was ich wirklich gut konnte: bühnenreif sterben. Mit einer theatralischen Geste fasste ich mir ans Herz, riss die Augen in panischem Entsetzen weit auf.

Dann ging ich zu Boden.

Die Musik brach ab. Aus dem Publikum drangen erschrockene Ausrufe und Schreie an mein Ohr.

Ich fühlte Galinas heißen Atem über mir. In ihrer Sorge hatte sie sich offensichtlich dicht über mich gebeugt.

Ich hielt die Augen bewusst geschlossen. Ihr jetzt direkt ins Gesicht zu sehen hätte mich verraten.

ZWEI TAGE VORHER …

Ah, cruel époux! – du gehst mir auf die Nerven!

Roméo et Juliette (Charles Gounod), Schlussszene

Julia, meine Liebste, mein Augenstern, mein Ein und Alles … war tot. Blass und reglos lag sie vor mir, neben sich den verräterischen Becher mit den Resten eines tödlichen Tranks. Das lange Haar umrahmte ihr stilles, schmales Gesicht.

Vor der reglosen Gestalt kniend und singend, betrauerte ich das, was wir für immer verloren hatten: die Aussicht, miteinander glücklich zu werden. Die Worte, die Felice Romani im Rahmen seines Librettos knapp zweihundert Jahre zuvor zu Papier gebracht hatte, ergriffen mich auch dieses Mal so, dass mir die Tränen in die Augen stiegen. Ich ging in meinen Rollen vollkommen auf – etwas, was sowohl diverse musikalische Leiter als auch das Publikum an mir schätzten und mich neben meinem Gesang zu dem gemacht hatte, was ich mit zweiundvierzig Jahren mittlerweile war: ein Weltstar.

Wie vom Regisseur vorgesehen, zog ich Galina auf dem Höhepunkt meines emotionalen Schmerzes in meine Arme und küsste die scheinbar von mir Gegangene auf den Mund.

Nach mehrfacher Übung, die wir in dieser dramatischen Szene besaßen, hatten wir keinerlei Berührungsängste mehr. Ich gab mir keine Mühe, den Kuss nur zu simulieren.

Außerdem mochte ich Galina, die unkomplizierte Russin, von der ich schon einiges gelesen und gehört hatte, ehe wir uns vor dreieinhalb Wochen das erste Mal gegenüberstanden. Es war Freundschaft auf den ersten Blick. Auch wenn sich unsere Wege zuvor nie gekreuzt hatten – seit Tag eins der Proben für diese Inszenierung der Bellini-Oper im Rahmen der Salzburger Pfingstfestspiele galten wir als unzertrennlich. Der gesamte Chor redete von uns auch abseits der Bühne nur noch als Romeo und Julia, und wir amüsierten uns darüber. Es war einfach schön, sein bisschen Freizeit mit jemandem verbringen zu können, dessen Seele im Gleichklang mit der eigenen schwang. Das war schließlich selten genug der Fall. Meist saß ich in irgendwelchen Restaurants in verschiedenen Städten dieser Welt allein beim Abendessen und befasste mich mit der Partitur oder einem Roman, während ich die mitleidigen Blicke der mich umgebenden Paare an den Nebentischen auf mir spürte.

Manchmal wurde ich erkannt – ein Umstand, den ich am Anfang meiner Karriere als schmeichelhaft empfunden hatte, der mich jetzt aber eher abschreckte. Ich wollte zu Abend essen, nicht Autogramme geben oder oberflächliche Fragen beantworten. Manche Leute kannten zudem keine Distanz … zählten sich, nur weil sie während der Fahrt zur Arbeit meine CDs hörten oder mir wie kleine Stalker hinterherreisten, um mich auf der Bühne zu erleben, zum Kreis meiner Freunde, ohne dass ich ihnen jemals dazu Anlass gegeben hätte.

Mit Galina war alles anders. Keine einsamen Abendessen, keine Stalker. Wir waren beide im selben Apartmentkomplex einquartiert worden, und in unseren Mini-Wohnungen war jeweils eine Küchenzeile integriert. Im Unterschied zu mir nutzte Galina die ihre auch. Wann immer sich Gelegenheit bot, bekochte sie uns beide mit Gerichten aus ihrer Heimat. Mein Wissen über die russische Küche hatte sich seit Beginn unserer Bekanntschaft um hundert Prozent gesteigert.

Wenn die Proben zu lange dauerten, gingen wir auswärts essen. Ungestört – denn Galina, die schon viel Zeit ihres neunundzwanzigjährigen Lebens in der Barockstadt an der Salzach verbracht hatte, kannte einige Lokale, die immer einen ruhigen Tisch für Prominente wie uns bereithielten.

Nachdem ich meine Julia ein vorläufig letztes Mal zärtlich geküsst hatte, legte ich sie sanft auf den Boden zurück. Meiner Liebe, meiner Hoffnung, meiner Zukunft beraubt, gab es auch für mich nur noch eine Lösung: den Tod. Ich öffnete den Deckel meines klobigen Siegelrings und kippte mir das pulverisierte Gift in den Mund.

Das Brausepulver perlte auf meiner Zunge, während ich sterbend zu Boden sank – und meine Geliebte langsam wieder zu Sinnen kam. Den Ernst der Lage angesichts des offenen Siegelrings sofort erfassend, beugte sie sich über mich und erkannte schmerzvoll, dass ihr Plan eine fatale Wendung genommen hatte. Eine dramatische Szene, die Galina mit Überzeugung und Inbrunst zum Besten gab.

Bei der Scena Ultima, in der dem Publikum doch noch ein glückliches Ende beschert wurde, standen wir dann allesamt wieder auf der Bühne, angefangen bei Capellio, Julias Vater, über Tebaldo und Lorenzo, die beiden weiteren Schlüsselfiguren in diesem Drama, bis hin zu den Großfamilien der Capuleti und Montecchi, verkörpert durch den Chor. In einem Anflug von Leidenschaft, den wir natürlich primär gesanglich zum Ausdruck brachten, küssten wir uns schließlich nochmals, und ich hatte wie so oft das verwirrende Gefühl, dass Galina in meinen Armen dahinschmolz. Sie war wirklich nicht die erste Frau, die ich auf der Bühne küsste, aber definitiv die erste, bei der mich diese Handlung nicht kalt ließ – wohl einfach, weil wir uns auf persönlicher Ebene so gut verstanden.

Frenetischer Applaus erfüllte den Saal des Salzburger Festspielhauses. Das Publikum setzte sich großteils aus angereisten Familienangehörigen sämtlicher Kollegen und Statisten zusammen; einige der Karten für diese Generalprobe waren natürlich auch unter der Hand weiterverkauft, andere an Honoratioren aus Politik und Wirtschaft vergeben worden. Offenbar hatten auch einige Journalisten und Fotografen der Aufführung beigewohnt, wie ich feststellen musste, als wir die Bühne schließlich verließen und dort von einer kleinen Gruppe von Presseleuten empfangen wurden.

Die offizielle Fotoprobe war schon vor zwei Tagen gewesen. Dennoch wurden wir nun gebeten, uns kurz zu ein paar Aufnahmen zu positionieren – für eine Beilage der lokalen Tageszeitung, wie uns gesagt wurde. Also noch einmal auf die Bühne.

Der Saal hatte sich inzwischen geleert, lediglich Aldo Furori, der Regisseur, und ein paar Orchestermusiker scherzten am Rande der Bühne herum.

»Frau Kleedorf, Frau Wolkowa, können Sie bitte noch mal die Liebesszene nachstellen, für das Foto?«

Eine eifrige Journalistin, deren Fotoapparat viel zu groß für ihre grazile Figur schien, zappelte nervös vor uns herum. Sie wirkte jung und unerfahren, was mich einerseits nervte – was für Leute, um Himmels Willen, schickte man zu einem Fototermin mit dieser hochkarätigen Besetzung? Gleichzeitig tat sie mir etwas leid, vor allem, als ich den machohaft wirkenden Kerl entdeckte, der ihr immer wieder Anweisungen erteilte. Ihr Chef?

Ich nahm Galina also pflichtgemäß in die Arme und drückte ihr dezent meine Lippen auf die Wange. Wir setzten dabei beide unser professionelles Fotogesicht auf.

Der Blitz leuchtete mehrmals auf, begleitet vom typischen Klack-klack-klack der Kamera.

Dann trennten wir uns voneinander. Erledigt.

Nicht so für die Fotografin und ihren Befehlshaber. Dieser wandte sich nun direkt an uns.

»Etwas mehr Leidenschaft, die Damen!«, präzisierte er mit raumgreifender Gestik und einem Gesichtsausdruck, der Bände sprach. »Das ging doch vorher auch besser! Zwei sich küssende blonde Diven, was könnte denn für diese Inszenierung noch werbewirksamer sein?«

Galina, deren Hand noch lose auf meiner Schulter lag, zuckte zurück, als hätte sie sich verbrannt. Nach einem kurzen Augenblick der Irritation formierte sich leise Wut in mir – auf den anmaßenden Trottel, dessen schmutzige Phantasie offensichtlich gerade einen Salto mortale schlug.

»Calmati, Diana, calmati!« Aldo Furori war auf das Geschehen auf der Bühne aufmerksam geworden. Mit ein paar schnellen Schritten kam er herüber und zog uns zur Seite. »Eh, bellezze – iste wichtig, der Mann. Iste Chefredakteur oder so ähnlich. Das Mediahaus iste Sponsor – zahlt auch deine Gage.« Er verzog das Gesicht, klopfte mir väterlich auf die Schulter. »Ein bisschen spielen, ein bisschen Show … è importante.« Er senkte die Stimme. »Warum jetzt ein Problem? Sonst kusst ihr auch immer!«

Ja, wo lag jetzt das Problem?

Ich wusste es selbst nicht genau. Möglicherweise resultierte meine plötzliche Zurückhaltung daraus, dass sich Galina anders als zuvor auf der Bühne sehr steif und zurückhaltend in meine Arme gelegt hatte.

Sie zog ein etwas säuerliches Gesicht, spielte letztendlich aber mit. Wir küssten uns wie Romeo und Julia, wenngleich auch nicht mit derselben Euphorie wie während des Stücks. Der Macho und seine devote Dienerin waren endlich zufrieden.

Miteinander verließen Galina und ich die Bühne. Ich wollte in meine Garderobe, raus aus der Korsage, die meine verräterischen Brüste plattdrückte, raus aus den fast bis zum Knie reichenden Reiterstiefeln, die meine Zehen quetschten.

Galina, die für gewöhnlich heiter plauderte, sprach kein Wort. Meine Wut auf den Macho-Typ mit seiner feuchten Phantasie war schon fast verraucht – Aldo hatte ja eigentlich recht, Show war Show. Galinas Ärger offensichtlich noch nicht.

»Komm, vergiss es«, sagte ich. »Die Generalprobe ist doch super gelaufen, das ist alles, was zählt. – Treffen wir uns in einer halben Stunde am Hinterausgang und gehen noch irgendwo etwas trinken.«

»Diana, ich …«, begann Galina, brach aber ab und sah mich lange an. »Ich … ich sollte dir …« Sie wirkte hilflos und auch etwas verzweifelt. Als ich in ihren Augen Tränen entdeckte, streckte ich unwillkürlich die Hand aus und strich ihr tröstend über die Wange. Trotz des dicken Bühnen-Make-ups fühlte sich ihre Haut glatt und weich an.

Galina schloss kurz die Augen. Sie wirkte so jung und verletzlich. Ich legte meinen linken Arm um sie und zog sie zu mir, doch sie befreite sich, noch ehe ich sie vollständig umarmen konnte.

»Lass mich«, fuhr sie mich harsch an, dann verschwand sie in ihrer Garderobe. Die Tür flog schwungvoll ins Schloss. Verwirrt und benommen starrte ich auf das gemaserte Holz.

Gleichzeitig fraß sich leiser Kummer in mein Herz. Ihr Verhalten verletzte mich, zumal ich es nicht verstand.

Einen Moment lang spielte ich mit dem Gedanken, ihr in die Kammer zu folgen und genau das zu sagen. Doch mein Stolz war zu groß. Ich wollte ihr nicht hinterherlaufen. Vermutlich war es ohnehin besser, sie erst einmal in Ruhe zu lassen.

Trotzdem ließ mir ihre merkwürdige Reaktion keine Ruhe. Mir den Kopf darüber zerbrechend, was sie nun wirklich so in Aufruhr versetzt hatte, betrat ich meine eigene Garderobe.

Zielstrebig steuerte ich den Schminktisch an und griff nach Wattepads, um meine Bühnenmaske zu entfernen. Ich hatte gerade einen Schuss Lotion auf den Bausch gegeben, als sich zwei starke Arme von hinten um mich schlangen.

»Du warst wie immer phantastisch, Liebling!«

Bartstoppeln kratzten leicht an meiner Wange.

Ich hob den Blick und sah den Kopf von Michael, sonnengebräunt, mit dichtem braunen Haar und dem prägnanten Kinn, das für alle Männer seiner Familie charakteristisch war, neben meinem eigenen Gesicht im Spiegel. Sogar mir selbst fiel auf, wie wenig begeistert ich in diesem Moment aussah.

Tatsächlich war ich es auch nicht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er heute hier auftauchte; hatte ihm die Karte für die Generalprobe im Grunde nur pro forma hinterlegt. Eineinhalb Tage vor einer Premiere hatte ich selten das Bedürfnis, meinen Mann in der Nähe zu haben. Ich wollte für mich sein, mich auf mich selbst und meine Rolle konzentrieren, allenfalls auf Kollegen – aber nicht auf einen Ehemann, der mir von seinen neuesten Golfbekanntschaften und erfolgreichen Investitionen berichtete. So angenehm seine Gesellschaft oft auch war, so sehr stresste es mich, wenn er in Momenten wie diesen Aufmerksamkeit von mir erwartete.

Ich drückte ihm zur Begrüßung ein Bussi auf die Wange und war froh, dass er sich damit zufriedengab. Dann löste ich mein stramm nach hinten gebundenes schulterlanges Haar und griff erneut nach dem Wattepad.

Michael zog sich einen zweiten Stuhl heran und nahm Platz.

Ich sagte nichts, auch wenn ich nicht so ganz verstehen wollte, weshalb er mich aus nächster Nähe beim Abschminken beobachten musste.

»Ich habe ein neues Projekt an Land gezogen: Südandalusien, direkt am Atlantik. Phantastische Gegend, quasi unverbaut.« Seine Augen leuchteten wie die eines kleinen Jungen, dem das Christkind alle Wünsche erfüllt hat. »Nicht einmal ein Dorf in der Nähe! Das heißt, dass wir uns da richtig austoben und ein Paradies nach unseren Vorstellungen schaffen können – mit neuerbauten Villen, einem Zentrum mit Poolanlage, Luxusläden, Hubschrauberlandeplatz … und gleich dahinter ein riesiges Areal, das nur noch für die Golfer dieser Welt erschlossen werden muss! – Was sagst du dazu? Ist das nicht phantastisch? Baubeginn schon nächstes Jahr im Sommer, sofern die spanischen Behörden mitziehen. Aber bei entsprechender Zuwendung werden sie das. Obendrein schaffen wir ja auch Arbeitsplätze … Poolboys, Reinigungsdamen, Caddies … alles Jobs, die dann da benötigt werden.«

Mein Mann, der Arbeitsplatz-Generator in randständigen Gegenden. Er gefiel sich in dieser Rolle. Meistens behielt ich meine Meinung dazu für mich. Diesmal nicht, was eventuell auch daran lag, dass er nun mit einem meiner Lippenstifte zu spielen begann. Auf-zu. Auf-zu. Auf-zu. Es war so sinnlos wie nervtötend.

»Große Chancen für die Region also«, kam es mir sarkastisch über die Lippen. »Endlich haben ein paar junge Spanier mit Hochschulstudium Aussichten auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz im Service. Und die Golfer werden den Platz sicher stürmen – es gibt ja keine anderen in Andalusien.«

»Ah, Diana …« Michael legte den Lippenstift zurück auf die Ablage. Einem leisen Seufzen, das ich nur allzu gut kannte und inzwischen als Meine-Frau-ist-ein-hoffnungsloser-Fall-von-Ignoranz zu interpretieren wusste, folgte ein breites Grinsen. »Schau, du bildest dir immer so vorschnell eine Meinung. Das ist dein Problem, Schatz. Ich bin seit meinem zwanzigsten Lebensjahr in der Branche, und zwar erfolgreich. Ich tue nichts Unüberlegtes, das solltest du doch eigentlich wissen. – Dieser Golfplatz ist einzigartig, glaube mir. Er ist der einzige, der auf dem Terrain eines ehemaligen Naturschutzgebietes liegt.«

Na bumm.

Ich entschied, dass es für meinen inneren Frieden besser war, nicht weiter nachzufragen. Ein Teil von mir bewunderte darüber hinaus immer noch den Mann, der sich aus kleinen Verhältnissen nach oben gearbeitet hatte und inzwischen zu Österreichs führenden Unternehmerpersönlichkeiten gehörte.

»Ich habe schon Gespräche mit Roger Edwine geführt, wegen der Villen«, fuhr Michael fort, während ich mich nun meiner Stiefel und der enganliegenden Hose entledigte. »Großbritanniens Shooting Star in Sachen Architektur, absolut angesagt. In ein paar Wochen wird er mir auch einen konkreten Entwurf für unser Haus präsentieren.« Er lächelte zufrieden. »Selbstverständlich habe ich uns die schönste Parzelle reservieren lassen, mit direktem Blick aufs Meer. Für die ersten Jahre ist das ideal. Wenn es dann in die Schule kommt, müssen wir uns halt etwas überlegen …«

Ich stoppte mitten in der Bewegung.

Die Erkenntnis, weshalb Michael hier war, fühlte sich an wie der sprichwörtliche Kübel Wasser, der über meinen Kopf gegossen wurde. Natürlich. Der Termin bei Dr. Laszlo, dem Arzt, der angeblich selbst schwierigen Fällen zum Wunschkind verhilft. Oder, wie es mein Mann nannte: das Babyprojekt.

Seit unserer Hochzeit verfolgte er dieses Projekt mit unermüdlicher Entschlossenheit. Leider ohne Erfolg. An ihm lag es nachweislich nicht. Was keinen Spielraum offen ließ, wer von uns beiden biologisch nicht richtig funktionierte.

Hinter mir lagen bereits zwei Versuche, Eizellen für eine In-Vitro-Fertilisation zu gewinnen. Beide waren gescheitert, da sich meine wenigen dadurch generierten Follikel trotz hoher Hormondosis nicht als befruchtungsfähig erwiesen hatten.

Wider Willen war ich in den eineinhalb Jahren, seit wir uns erstmals in die Hände von Kinderwunsch-Spezialisten begeben hatten, zu einer wahren Fertilisationsexpertin geworden. Was, abgesehen von den Nebenwirkungen der Hormone – ich hatte mich in den Phasen der Verabreichung ständig wie ein aufgeblähter Walfisch gefühlt – am meisten in mein Leben eingriff, war die Tatsache, dass ich seither Produktionen kaum zuverlässig zusagen konnte. Alles drehte sich um den Eisprung. Und der war mit meinen diversen Auftritten in aller Welt, Michaels Geschäftsreisen und Terminen in Dr. Laszlos Privatklinik nicht in Einklang zu bringen.

Die ganze Sache stresste mich, unsere Beziehung und auch meine Stimme. Hormone verändern die Tonalität – was vielleicht meinen treuen Fans gar nicht auffiel, wohl aber mir selbst und jedem, der in der Branche maßgeblich mitentschied. Aus diesem Grund hatte ich in jungen Jahren auf Rat meiner Gesangslehrerin sogar auf die Pille verzichtet und verhütete seither mit Kondom. Sex war ohnehin nie ein zentraler Punkt in meinem Leben gewesen. Ich vermisste es im Grunde nicht, wenn ich keinen hatte. Allerdings vermisste ich gelegentlich jemanden an meiner Seite, einen, der mich in den Arm nahm, wenn ich niedergeschlagen war, einen Menschen, mit dem ich gemeinsam lachen konnte – und da gehörte Sex wohl irgendwie dazu.

»Michael … es ist im Moment nicht wirklich sinnvoll, so weit vorauszuplanen«, warf ich ein, während ich nun auch Mieder und Bluse auszog. Die Befreiung meiner Brüste fühlte sich unglaublich erleichternd an. »Wer weiß, ob ich überhaupt schwanger werde? Bisher sieht es da zappenduster aus. Obendrein, wie soll ich von einem andalusischen Feriendorf aus zu meinen Auftritten fliegen? Der nächste internationale Flughafen ist sicher Hunderte von Kilometern entfernt!«

»128,7 Kilometer.« Michael machte ein Gesicht, als hätte er in eine saure Zitrone gebissen. »Außerdem, wie stellst du dir das vor, in den ersten Jahren? Ein Kind braucht seine Mutter. Weißt du, wie sehr ich darunter gelitten habe, dass meine nie für mich da gewesen ist? Niemand kann die Mutter ersetzen!«

… sagte der Mann, dessen alleinerziehende Mutter zwölf Stunden am Tag putzen gegangen war, um ihren zwei Söhnen eine aussichtsreichere Zukunft zu ermöglichen. Ich kannte die Geschichte inzwischen auswendig, so oft hatte ich sie gehört.

Widerstrebend setzte ich an, um etwas zu antworten, ließ es dann aber. Mir fehlte der Antrieb, wieder einmal eine Grundsatzdiskussion zu starten. Ein Kind brauchte ebenso gut seinen Vater, aber dass Michael die eigenen Projekte zurückfahren würde, um für den Nachwuchs da zu sein, stand nie zur Debatte. Schließlich war in seinen Augen er es, der das große Geld verdiente.

Objektiv betrachtet, stellte dies eine stark vereinfachte Sicht der Dinge dar: Als Selbständiger hatte er zwar Erfolgsphasen, dann aber wieder monatelang kaum Einnahmen, während meine Honorare das ganze Jahr über flossen. Zumindest war das so gewesen, ehe wir das Babyprojekt gestartet hatten …

»Du wirst sehen, wenn das Kleine erst mal da ist, wirst du gar nicht das Bedürfnis haben, irgendwo auf der Bühne herumzuträllern.« Michael trat an mich heran und küsste mich auf die Lippen. Ich ließ es geschehen, verärgert über seine Ausdrucksweise. Herumträllern. Das stand in schreiendem Gegensatz zu seinem anfänglichen Du warst wie immer phantastisch, Liebling!

Resigniert trat er zur Seite und begann erneut mit meinem Lippenstift zu spielen. Ich suchte nach meiner Jeans und jener Bluse, die nicht zur Ausstattung des Romeo gehörte, sondern zu meinem Privatleben.

In diesem Moment ging die Garderobentür auf. Galina zögerte kurz, als sie mich in Unterwäsche sah, trat aber dann doch über die Schwelle und schloss die Türe mit Nachdruck.

An ihren geröteten Augen sah ich, dass sie geweint hatte. Gleichzeitig lag Entschlossenheit in ihren Gesichtszügen.

»Diana, ich muss dir etwas sagen … wegen vorhin. Damit du mich verstehst. – Entschuldige mein rüdes Verhalten. Meine Reaktion hatte nichts mit dir zu tun. Ich hoffe, dass es unsere Freundschaft nicht trüben wird, wenn ich dir jetzt …«

Sie stockte mitten im Satz, als sie nun Michael entdeckte, der noch immer am Schminktisch stand und ihren Monolog mit offenkundigem Interesse verfolgt hatte.

»Entschuldigung, ich wusste nicht …«

»Galina, das ist mein Mann. – Michael, Galina Wolkowa, meine Julia.«

Die beiden reichten sich die Hand, reichlich formell, wie ich fand. Galina war bereits umgezogen; sie trug ein Baumwollkleid und hatte ihr Haar zu einem Zopf geflochten.

Ich stand noch immer in Spitzendessous da.

»Ja, ich habe Sie vorhin auf der Bühne gesehen.« Michael sandte ihr ein gewinnendes Lächeln entgegen. »Ganz hervorragend, großes Kompliment!«

Galina, sonst die Charmeoffensive in Person und für Schmeicheleien durchaus empfänglich, presste die Lippen aufeinander.

»Ich muss gehen«, sagte sie knapp, und ihr leichter osteuropäischer Akzent kam in den drei Worten stärker zur Geltung als in den Sätzen zuvor. »Reden wir in ein anderes Mal.«

Ich hatte kein gutes Gefühl, sie mit etwas, was offensichtlich unausgesprochen zwischen uns stand, ziehen zu lassen.

»Galina, nein, warte. Michael wird uns bestimmt gerne kurz alleine lassen, nicht wahr?«

Mein Gatte zog wieder sein Zitronengesicht, ehe er höflich lächelnd zustimmte. Galina aber schüttelte entschieden den Kopf.

»Nein, nein, ich störe nicht länger. Wir sehen uns.«

Sie verschwand, und ich fühlte denselben dumpfen Schmerz wie vorhin, als sie mir ihre Garderobentüre vor der Nase zugeschlagen hatte.

»Oh je, dunkle Wolken am Liebeshimmel?«

Michaels Kommentar ließ mich zusammenzucken.

»Wie meinst du das?«

Er runzelte die Stirn, offensichtlich irritiert durch die leichte Gereiztheit in meiner Stimme.

»Na, Romeo und Julia. Ein Liebespaar. Darum geht es doch in dieser Oper?«

Ich kommentierte seine Feststellung mit einer vagen Handbewegung, dann zog ich mich an.

Michael war nach Salzburg gekommen, um direkt mit mir nach Wien zu fahren. Morgen in der Früh, einen Tag vor der Premiere, erwartete uns ein Termin in der Klinik. Ich hätte mich am liebsten selber in den Hintern gebissen: Wie hatte ich diesem zeitlichen Wahnsinn nur zustimmen können?

Aber zu spät. Als wir uns vor knapp acht Wochen mit gezückten Terminkalendern gegenübergesessen hatten, waren wir darauf gestoßen, dass einzig und allein dieses Datum für eine gemeinsame Sitzung bei Dr. Laszlo in Frage kam. Entweder war Michael nicht in Wien – oder eben ich nicht.

Damals war ich noch willens gewesen, dieses Babyprojekt endlich zu einem glücklichen Ende zu führen. Gerade interessierte es mich überhaupt nicht mehr. Das Einzige, was ich im Moment im Kopf hatte, war, bei der anstehenden Premiere eine sensationelle Performance als Romeo abzuliefern und baldmöglichst zu erfahren, was Galina mir hatte mitteilen wollen.

Knappe zwölf Stunden später saß ich mit Michael in einem hellen Warteraum mit Blick ins Grüne, nippte an dem Kaffee, den uns die Ordinationshilfe serviert hatte, und ließ meinen Blick über die Fotos an den weißen Wänden gleiten. Alle zeigten glücklich lächelnde Paare mit sonnig grinsenden Babys. Während Michael in einer Zeitschrift blätterte, stellte ich mir die Szenerie vor, nachdem der Fotograf seine Aufnahmen im Kasten gehabt hatte: plärrende Babys, Mütter, die aufsprangen, um das Fläschchen zu holen, und die Väter … ja, was taten eigentlich die Väter? – Die hatten es vermutlich wieder eilig, zum nächsten Meeting zu fahren, um über neue Projekte zu verhandeln.

Ich warf einen Blick auf die Uhr. Fünfzehn Minuten warteten wir nun schon auf den Arzt. Langsam wurde ich ungeduldig. Ich wollte diese Sache hinter mich bringen und dann zurück nach Salzburg. Die Einsamkeit meines dortigen Appartements, die ich zeitweise als bedrückend empfand, schien mir nach der vergangenen Nacht mit Michael genau richtig.

Wir waren am Vorabend um knapp vor Mitternacht in Wien angekommen. Unsere Wohnung, eingebettet in eine luxuriöse Appartementanlage im Wiener Stadtteil Döbling, lag nicht weit von Dr. Laszlos Privatklinik entfernt. Nicht die Fahrt, wohl aber die Nacht hatte mich erschöpft.

Das lag nicht unbedingt daran, dass Michael wie immer, wenn wir wieder gemeinsam in einem Bett lagen, mit mir schlafen wollte. Ich ließ es geschehen, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen: Es lag ja auch an mir, dass wir uns so selten sahen. Was mich, obwohl todmüde, danach noch stundenlang wach hielt, waren meine Grübeleien rund um Galinas Verhalten. Ich rätselte so lange herum, was sie mir hatte erzählen wollen, bis ich in der Früh versuchte, sie anzurufen, doch sie hob nicht ab. Mein SMS mit der Frage, ob alles okay wäre, war bis jetzt unbeantwortet geblieben.

Noch ein Blick auf die Uhr. Zwanzig Minuten des Wartens auf Dr. Laszlo.

Ich griff nochmals nach der Tasse vor mir. Der Kaffee war inzwischen fast kalt. Schwungvoll stellte ich sie zurück auf den Unterteller. Das Geschirr klirrte.

Michael sah irritiert auf. Er legte die Zeitschrift aufgeschlagen auf den Tisch. Warum Stillen so wichtig ist. Das Foto dazu gab mir den Rest. Noch eine glückliche Mutter, diesmal mit einem winzigen Baby an ihrer halb entblößten Brust.

»Mir reicht es«, sprach ich offen aus, was mir durch den Kopf ging. »Morgen ist Premiere, darauf muss ich mich innerlich einstimmen. Ich habe weder Zeit noch Nerven, hier meine Zeit abzusitzen und darauf zu warten, dass irgendein überbezahlter Arzt uns endlich die Gnade erweist!«

Damit war ich auch schon auf den Beinen. Michael tat es mir gleich. Er wirkte nun ebenso gereizt wie ich.

»Himmel, Diana, ich bitte dich! Du hast doch gehört, was die Ordinationshilfe gesagt hat … dass er noch zu einem Notfall ins Krankenhaus gerufen wurde. Ob du eine Stunde früher oder später zurück nach Salzburg kommst, spielt doch wirklich keine Rolle. Es ist ja nicht so, als würdest du diese Rolle das erste Mal in deinem Leben singen!«

Natürlich, er musste ja wissen …

»Du willst mich und mein Leben nicht verstehen«, stellte ich mit unterdrücktem Zorn fest. »Das ist nicht wie bei dir und deinen Projekten, wo sich die Schritte bis zur Finalisierung im Grunde ständig wiederholen. Ob du müde oder unkonzentriert bist, ist bei deiner Tätigkeit ziemlich egal. Du machst halt einfach eine Pause. Aber ich kann das nicht! Bei mir ist jeder kleine Fehler fatal, weil er Auswirkungen hat auf ein gesamtes Orchester, auf andere Sänger, auf ein Publikum, das viel Geld dafür bezahlt hat, meine Stimme zu hören!«

Ich hatte mich in Rage geredet und war dabei lauter geworden. Die Assistentin sah neugierig in unsere Richtung. Michael bemerkte es ebenso.

»Diana, komm wieder runter auf den Boden der Tatsachen«, flüsterte er mir ärgerlich zu. »Niemand stellt hier deinen Beruf infrage! Ein bisschen Wartezeit ist nicht das Ende der Welt!«

Michaels Art, mich zeitweise abzukanzeln wie ein Kind, das wieder einmal alles missverstanden hatte, brachte mich auch diesmal zuverlässig auf die Palme. Ich griff nach meiner Handtasche, stürmte an der Ordinationshilfe vorbei zum Ausgang – und prallte frontal gegen einen athletisch gebauten Mann mittleren Alters, der im selben Augenblick zur Tür hereinkam.

»Na, na, na, liebe Frau Kleedorf, heute so stürmisch?«

Dr. Laszlo, ebenso dunkelhaarig und solariumsgebräunt wie Michael, bedachte mich mit einem gewinnenden Lächeln. Auch ich rang mir eines ab, das aber im ersten Anlauf nicht allzu überzeugend ausfiel. Mein Ärger war noch zu frisch.

»Verzeihen Sie die Verspätung.« Dr. Laszlo legte mir vertrauensvoll seinen Arm um die Schultern und geleitete mich mit sanfter Bestimmtheit in Richtung Sprechzimmer. »Selbstverständlich habe ich den Termin mit meiner unübertrefflichen Agrippina nicht vergessen, wie könnte ich das auch jemals!«

Seit er mich vor einem Jahr am Theater an der Wien in dieser eher unbekannten Händel-Oper als intrigante Herrscherin erlebt hatte, war ich nicht mehr nur eine seiner Promi-Patientinnen, sondern jene Agrippina, in deren Rolle ich ihn offensichtlich begeistert hatte.

Galant hielt er mir jetzt die Türe auf. Ich zögerte kurz, trat aber ein. Was sollte ich auch sonst tun? Michael vor der Nase unseres Arztes eine Szene machen? – So weit hatte ich mich bereits wieder unter Kontrolle.

Mein Mann war mir gefolgt und nahm nun ebenfalls vor Dr. Laszlos Schreibtisch Platz. Dieser warf seine Lederjacke lässig über die Stuhllehne, dann saß er uns gegenüber.

»Nochmals, entschuldigen Sie die Verspätung. Ich wurde zu einer schweren Geburt gerufen, eine meiner langjährigen Patientinnen … ziemlich heikle Sache von Anfang an. Morgen wäre der Termin für den Kaiserschnitt gewesen, aber so lange wollte ihr kleiner Bub leider nicht warten.«

Im Reden klappte er seinen Laptop auf. Mir fiel mit einem Mal auf, dass der Arzt sichtlich mitgenommen aussah, und ich schämte mich nachträglich für meine Ungeduld. Möglicherweise hatte Michael ja doch recht, wenn er mir durch die Blume unterstellte, ich würde mich und meine Anliegen zu wichtig nehmen.

»Kommen wir zu Ihnen, Frau Kleedorf. Unsere gescheiterten Versuche und die Ergebnisse sämtlicher Laboruntersuchungen sprechen eine eindeutige Sprache. In Sachen Fruchtbarkeit fahren Sie, offen gesagt, gerade noch auf Reserve. In anderen Worten: Wir könnten natürlich noch einmal das Thema In-Vitro-Behandlung angehen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass es mit einer Schwangerschaft klappt. Und selbst wenn sich eine befruchtete Eizelle einnisten sollte – die Gefahr, dass es im Laufe der Schwangerschaft zu einem Abort kommt, ist hoch.«

In seinem Gesicht las ich eine Mischung aus Professionalität und echtem Mitgefühl. Neben seinem Laptop lag eine Packung Taschentücher. Unsere Augen trafen sich, und ich begriff im selben Moment, dass sie für mich bereitgelegt worden waren. Vermutlich gehörten weinende Frauen nach Offenbarung ihrer Chancenlosigkeit auf ein Kind hier zum Alltag.

Ich selber spürte in diesem Moment nur Erleichterung. Über die Phase erster Hoffnung und Enttäuschungen war ich mittlerweile schon längst hinaus. Stattdessen hatte mich Dr. Laszlo gerade von einer riesigen Last befreit. Keine Hormone mehr, keine Spielpausen, keine gravierenden Eingriffe in mein Leben.

Mein euphorisches Gefühl wiedergewonnener Freiheit wurde durch Michaels belegte Stimme unterbrochen: »Was … bedeutet das? Werden wir also nie ein leibliches Kind haben?«

Ich warf ihm einen Seitenblick zu. Michael wirkte tatsächlich erschüttert. Er tat mir leid. Ich griff nach seiner Hand und drückte sie leicht. Trotz aller Differenzen, die manchmal zwischen uns standen: Er war der Mann, den ich geheiratet hatte – aus Liebe. Und wenn wir nicht gerade damit beschäftigt waren, uns wegen gegenseitiger Missachtung unserer jeweiligen Tätigkeiten zu streiten, verstanden wir uns nach wie vor relativ gut.

»Es gäbe da noch eine Möglichkeit.« Dr. Laszlo tippte auf der Tastatur seines Laptops herum, dann drehte er das Gerät in unsere Richtung. Es zeigte eine Website, – wieder einmal – mit glücklichen Müttern, selig schlummernde Babys auf dem Arm.

»Ich kann kein Tschechisch.«

»Oh. Entschuldigen Sie. Falsche Version.« Dr. Laszlo betätigte erneut die Tasten. Er verzog das Gesicht. »Entschuldigung, die deutsche funktioniert derzeit nicht … Aber, um es kurz zu machen: Es geht um eine Eizellenspende. Was in Österreich mit großen Hürden verbunden ist – da müssen Sie die Spenderin selbst auftreiben –, funktioniert in unserem Nachbarland kaum anders als eine Samenspende. Sie nennen Ihre Wünsche und Vorstellungen, bekommen Vorschläge potenzieller Spenderinnen präsentiert und wählen eine, die Ihnen zusagt. Diese Frau wird dann hormonell stimuliert, Eizellen werden entnommen, mit dem Sperma von Ihnen, Herr Lipp, befruchtet, und schließlich in Ihre Gebärmutter, liebe Frau Kleedorf, eingesetzt. Im Prinzip also läuft das wie die In-Vitro-Fertilisationen, die Sie bereits kennen – nur, dass es eben nicht Ihre eigene Eizelle ist.«

Während ich noch damit zu tun hatte, die Information innerlich zu verarbeiten, war Michael bereits Feuer und Flamme.

»Das klingt ja wunderbar! – Wann ist dort ein Termin möglich? Können wir ihn selbst vereinbaren, oder leiten Sie das in die Wege? Sind noch weitere Untersuchungen notwendig?«

»Am besten, Sie machen den Termin selbst aus, berufen sich aber auf mich. Ich habe bereits einige Patientinnen dorthin vermittelt.« Dr. Laszlo schob meinem Mann eine Visitenkarte mit den Daten der tschechischen Klinik über den Tisch. »Das Personal spricht perfekt Deutsch. Und auf der Website, sollte sie dann einmal funktionieren, können Sie sich auch genau über die Kosten des Prozedere informieren.«

»Die Kosten spielen für uns wirklich keine Rolle.«

Michael steckte die Visitenkarte in seine Hemdtasche. Seine Augen leuchteten. Ich war mir sicher: Hätte er die Chance gehabt, sich jetzt sofort ins Auto zu setzen, nach Tschechien zu fahren und mir diese fremden Eizellen sofort höchstpersönlich einzusetzen – er hätte keine Sekunde gezögert.

»Du bist so still«, stellte mein Mann fest, während wir in das Parkhaus am Westbahnhof einfuhren.

Mir kam es vor, als würde er das erste Mal seit unserer Verabschiedung von Dr. Laszlo bewusst von mir Notiz nehmen.

»Bist du sauer, dass ich dich nicht persönlich zurück nach Salzburg fahre? – Es tut mir wirklich leid, aber der Termin um vierzehn Uhr mit dieser Investorengruppe ist wichtig.«

»Ich habe kein Problem damit, Zug zu fahren.«

»Mit was denn dann?«

Michael hatte eine freie Parklücke entdeckt. Bald schwieg der Motor. Ich hatte den Türgriff bereits in der Hand, bereit zum Aussteigen, als ich seinen fragenden Blick auf mir spürte.

Na gut, er wollte also tatsächlich eine Antwort.

Eigentlich hatte ich nicht vorgehabt, so kurz vor der Abfahrt noch eine Diskussion über schwierige Fragen zu starten. Meine Gedanken waren bei der anstehenden Premiere.

»Ich finde einfach, wir sollten keine übereilten Entscheidungen treffen«, sprach ich aus, was mich beschäftigte. »Das ist ein gewaltiges Thema, Michael. Dieses Kind hätte genetisch nichts, aber auch gar nichts von mir! – Wer garantiert uns denn, dass die Eizellenspenderin wirklich gesund und einigermaßen intelligent ist? Dass sie keine gravierenden psychischen Defekte weitervererbt? Keine Alkoholikerin, keine Drogenabhängige ist? Die Frau bekommt schließlich Geld dafür! Welches Klientel hat denn finanzielle Zuwendungen so notwendig, dass es dafür Teile seines Körpers verkauft?«

Teile seines Körpers – das klang ein bisschen nach Prostitution oder Organhandel. Möglicherweise war die Formulierung im Zusammenhang mit Eizellen etwas übertrieben, aber von der Kernaussage meiner Bedenken war ich überzeugt.

»Ich bin sicher, die Spenderinnen werden sorgfältig ausgewählt.« Michael legte mir die Hand auf den Oberschenkel. »Aber natürlich wäre es mir auch lieber, wenn wir die Dame persönlich kennen würden. Du hast doch gehört, was Laszlo noch zu der österreichischen Variante erläutert hat …«

Ich lachte, obwohl mir nicht danach war.

»Ich wüsste wirklich nicht, welche meiner Freundinnen bereit wäre, mir eine Eizelle zu spenden – und von welcher ich das überhaupt annehmen würde!«

»Was ist mit Margot? Oder Bernadette? – Deine Schwestern sind doch ideale Kandidatinnen! Und das Kind wäre auch noch mit dir verwandt!«

Meinte er das ernst? – Seine glänzenden Augen gaben mir die Antwort.

Ich schüttelte ungläubig den Kopf, so absurd klang dieser Vorschlag in meinen Ohren.

Margot, meine zwei Jahre ältere Schwester, war mit einem evangelischen Pfarrer verheiratet und wohnte in einem Dorf in Kärnten. Wir hatten uns schon als Teenager wenig zu sagen gehabt, bei unserem höchst unterschiedlichen Naturell. Margot war strikt, bodenständig und geradlinig. Sie hatte ihre drei Söhne mit jeweils einem Jahr Abstand wie die Orgelpfeifen in die Welt gesetzt. Allein die Idee, sie mit meinen Schwierigkeiten zu konfrontieren, ein Baby zu bekommen, erschien mir absurd.

Bernadette war gerade einmal sechsundzwanzig und die Nachzüglerin. Meine Mutter war tatsächlich mit dreiundvierzig Jahren noch einmal schwanger geworden – ein Schock für sie und uns Schwestern. Während Margot sofort die Rolle der Zweitmutter übernahm, erlebte ich Bernadettes Kindheit und Jugend nicht wirklich mit. Ich war ohnehin kaum zu Hause, verfolgte stattdessen meine Gesangskarriere an diversen Ausbildungsstätten in aller Welt.

Heute tat es mir Bernadette nach, war mir aber immer fremd geblieben. Sie hatte sich für eine Musical-Laufbahn entschieden und tourte derzeit durch ganz Europa. Unmöglich, sich mit einem Anliegen wie dem Babyprojekt an sie zu wenden.

»Das kommt für mich nicht in Frage«, stellte ich klar. Der Drang, auf der Stelle unsichtbar zu werden, nicht mehr neben meinem Mann zu sitzen, sich nicht mehr mit diesem Thema auseinandersetzen zu müssen, wurde übermächtig. Ich warf einen demonstrativen Blick auf die Uhr.

»Mein Zug fährt bald. Ich muss gehen.«

Ich ließ mir meine kleine Reisetasche aus dem Kofferraum geben und drückte Michael einen eiligen Kuss auf die Wange, dann setzte ich mich in Richtung Bahnhof in Bewegung.

»Hej, warte!« Michael holte mich ein, während ich mit schnellen Schritten meinen Weg fortsetzte. »Eigentlich wollte ich dich zum Zug begleiten …«

Il dolce suono mi colpi di sua voce – wie mitten in der Wahnsinnsarie

Lucia di Lammermoor (Gaetano Donizetti), Arie der Lucia

»Was wolltest du mir vorgestern denn noch sagen?«

Galina und ich standen hinter der Bühne; sie in ihrem weißen Nachthemdchen, das mehr offenbarte als verbarg, ich in meinen Reiterhosen und Stiefeln, mit streng zurückfrisiertem Haar. Auf der Bühne hatten sich bereits die Gefolgsleute der verfeindeten Familien von Romeo und Julia eingefunden und fochten im Chor erste verbale Attacken aus.

Die Vorstellung war ausverkauft – für die Salzburger Pfingstfestspiele und bei dieser Besetzung keine Überraschung. Überraschend fand ich dagegen, wie unwohl ich mich an diesem Abend in meiner Haut fühlte. Sonst verschmolz ich mit Romeo, teilte seine Vergangenheit, seine Träume, seine Sehnsüchte, empfand denselben Hass und dieselbe Liebe. Diesmal wollte mir die Identifikation mit dem jungen, verliebten Veroneser Heißblut nicht recht gelingen. Ich fühlte mich eher wie Lucia di Lammermoor kurz vor dem Anstimmen ihrer bekannten Wahnsinnsarie. In mir herrschte ein komplettes Durcheinander von Empfindungen und Gedanken, aber nichts davon hatte mit der Fehde der Capuleti und der Montecchi zu tun.

Die Sache mit der Eizellenspende ließ mich einfach nicht zur Ruhe kommen. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr wuchs meine Abneigung, die mit dem Sperma meines Mannes befruchtete Eizelle einer fremden Frau auszutragen, nur um meinen Kinderwunsch zu erfüllen. Und: war es denn überhaupt noch mein Kinderwunsch?

Mein ganzes Leben lang hatte ich mir nicht den Kopf darüber zerbrochen, ob ich Kinder wollte. Kinder geschahen einfach – so wie Bernadette, meine kleine Schwester, oder wie Margots Orgelpfeifen-Söhne. Bei mir geschahen sie eben nicht, obwohl ich in Sachen Verhütung nie sehr gewissenhaft gewesen war, doch ich vermisste nichts im Leben.

Dann traf ich Michael. Vier Jahre jünger als ich, erfolgreich, ehrgeizig. Schon recht bald begann er von gemeinsamen Kindern zu reden. Ich hatte nichts dagegen – aber es musste ja nicht gleich heute oder morgen sein. Nach unserer Hochzeit wurden seine Vorstellungen konkreter, und mein Leidensweg begann.

»Ach, nichts Wichtiges«, kam es jetzt von Galina. Ich hatte fast vergessen, dass ich ihr eine Frage gestellt hatte. Ihre Antwort verstärkte meine innere Unruhe noch. Da war also nichts, was sie nach der Generalprobe aus der Bahn geworfen hatte? Und wegen dieses Nichts hatte sie keine Anrufe von mir entgegengenommen und auf meine SMS nicht geantwortet?

»Wo warst du gestern Abend?«, erkundigte ich mich.

»Zu Hause.«

»Ich habe bei dir geläutet. Warum hast du nicht geöffnet?« Meine Stimme klang vorwurfsvoller als beabsichtigt.

Galina bedachte mich mit einem irritierten Blick. »Ich hatte Besuch. Es ging gerade nicht.«

Zu meinem inneren Chaos gesellte sich leichter Ärger. Ich ließ mir ihre Antwort auf der Zunge zergehen: Seit Wochen hingen wir zusammen wie die Kletten, aber nun konnte sie mir nicht die Tür öffnen, weil schon jemand zu Besuch war. Jemand, den sie mir anscheinend nicht vorstellen oder dem sie mich nicht präsentieren wollte. So viel also zu unserer Freundschaft.

Draußen auf der Bühne sangen nun Tebaldo, mit dem sich meine Julia auf Wunsch ihres Vaters verheiraten sollte, unser gemeinsamer Vertrauter Lorenzo und Capellio, dessen Sohn von Romeos – also meiner – Hand getötet worden war.

In ein paar Minuten würde ich die Versöhnung der Großclans in die Wege leiten und mutig um Julias Hand anhalten. Im Moment aber war ich auf Julia einfach nur wütend.

»Diana, Schätzchen, bitte!« Galina trat zu mir und hauchte mir einen sanften Kuss auf die Wange. »Was ist denn los mit dir? – Gestern war Victor bei mir, ein langjähriger Freund. Wir haben geplaudert, über ernste Dinge, und …«

Aha, ein Freund! Ihr Freund, den sie mir bisher verschwiegen hatte. Bisher hatte ich angenommen, sie wäre Single. Über Männer hatte sie sich grundsätzlich sehr zurückhaltend geäußert. Na, viel Phantasie brauchte ich ja nicht, um mir auszumalen, was sie gestern wirklich getan haben mochten – nachdem sie eventuell tatsächlich ernste Dinge diskutiert hatten.

Galina sah mich ungläubig an und schüttelte den Kopf. »Diana, du bist wirklich … ich weiß nicht, wie ich das nennen soll!«

Ihr leises Lachen trieb mich innerlich auf die Palme. Was, verdammt, war daran so lustig?

»Du kannst ja noch weiter darüber nachdenken, wie du es nennen willst«, erwiderte ich patzig, dann begab ich mich auf die Bühne und spulte den Romeo ab. Dass mir diesmal das Herzblut bei der Rolle fehlte, war mir dabei die ganze Zeit bewusst. Möglicherweise wäre es mir selbst dann nicht gelungen, Julias Vater die Hand seiner Tochter abzuringen, wenn das Libretto es so vorgesehen hätte. Ich war wenig überzeugend. Kein Wunder also, dass mir Cappelio Capulet den jungen Tenor, der die Rolle des Tebaldo sang, in jeder Hinsicht vorzog.

Als ich wieder abtreten konnte, war ich regelrecht erleichtert, auch wenn der Capulet-Clan von mir und meinen Leuten nun endgültig die Nase voll hatte. Gesang halbwegs gelungen, Versöhnung vollends gescheitert.

Inzwischen war Galina auf der Bühne – drüben auf der anderen Hälfte, die jetzt wie ein Karussell in Richtung Publikum gedreht wurde. Sie lag in ihrem dünnen Hemdchen auf dem Bett und schmachtete nach Romeo … Victor also, im wahren Leben.

Während ich auf meinen Einsatz in ihrem Schlafgemach wartete, um mit ihr durchzubrennen, stellte ich mir gleichzeitig vor, was mich die nächsten Monate über erwartete: Termine in Tschechien, die längerfristige Engagements unmöglich machten. Tagelanges Bangen, ob es wohl endlich mit der Einnistung geklappt hatte. Und wenn, dann eventuell eine ganze Serie von Schwangerschaftsbegleiterscheinungen, die sowieso jeden Auftritt ausschlossen: Morgenübelkeit und Müdigkeit zwängen mich in die Knie – und am Ende dieser Odyssee hielt ich dann eventuell ein verschrumpeltes, schreiendes Etwas im Arm, das mich die nächsten Jahre endgültig von dem abhielt, was ich liebte: das Leben rund um die Oper.

Auf der anderen Seite bedeutete ein klares Nein zum Babyprojekt vielleicht auch das Ende meiner Ehe. Mir war in dieser Nacht, in der ich mich auch über Galinas verschlossene Türe geärgert hatte, klar geworden, dass es für Michael in Bezug auf diese Eizellenspende nichts zu diskutieren gab. Er wollte ein Kind, um jeden Preis.

Ich wollte nicht noch eine Ehe in den Sand setzen, hatte darin bereits Erfahrung. Andererseits …

»Hej, Puppi, was ist mit dir! Raus!«

Lars Heinken alias Tebaldo stieß mich in die Seite. Ich zuckte zusammen, als mir klar wurde, dass ich dabei war, meinen Auftritt zu verpassen. Hinausstürzend musste ich schon zu singen beginnen, kaum dass mein Fuß die Bretter berührte. Das war weitaus romantischer geplant, aber für einen verträumten Blick auf meine süße Julia blieb eben keine Zeit mehr.

Irgendwann kam Julias Part, in dem sie ihr Bett verließ und mich zunächst verliebt umgarnte. Während mich ihr dezentes, blumiges Parfüm umwehte und ihr langes Haar an der Wange kitzelte, ärgerte ich mich noch immer über die Babyklemme, in der ich steckte, und auch über Galina, die nicht zur Türe gehen konnte, weil ihr Freund zu Besuch war.

Ich will kein Brutkasten sein.

Dann verlor ich den Faden und flüchtete mich in meine bühnenreife Ohnmacht.

Francesca Jordan, eine US-Amerikanerin mit italienischen Wurzeln, bekam an diesem Abend und den folgenden ihre große Chance. Über meine Zweitbesetzung schwärmten die Rezensionen in den Medien am nächsten Tag, sie habe den Romeo mit Inbrunst, solider Technik und nahezu maskuliner Präsenz zum Besten gegeben. Manche nannten ihren Auftritt sogar überzeugend und unterstellten ihr ein Potenzial für Hosenrollen, die Charakter erforderten.

Sie mochten recht haben. Francesca, die ein reizender Mensch sein konnte, wenn ihr gerade danach war, kämpfte nicht nur gegen Stimmungsschwankungen, sondern auch gegen rund vierzig Kilo Übergewicht, was es ihr trotz gesanglich astreiner Qualitäten schwer machte, auf den Weltbühnen Status zu erlangen. Ich hoffte für sie, dass ihr wohl recht gelungener Auftritt als Romeo hier eine positive Wende brachte.

Über mich hieß es, ich hätte einen Kreislaufzusammenbruch erlitten. Das entsprach neben der offiziellen Verlautbarung des Festspielbüros, abgestimmt mit meinem Manager, auch meiner eigenen Version: Ich hätte mich schon vor dem ersten Akt nicht ganz wohl gefühlt, das aber ignoriert, und dann plötzlich … blablablabla …

Michael und mein langjähriger Manager Robert Wesselin bestanden auf eine ganze Reihe von Untersuchungen, die ich widerstandslos absolvierte: MRT, CT, EKG … Ersterer, weil er sich als Ehemann wohl aufrichtig um mich sorgte, letzterer, weil er sämtlichen Verdacht, dass ich nicht mehr zuverlässig einsatzfähig war, aus der Welt schaffen musste. Die Häuser, mit denen bis Jahresende bereits fixe Verträge unterzeichnet waren, hatten sich bereits voller Beunruhigung bei ihm gemeldet.

Zumindest hatte mein Zusammenbruch einen Aufschub bewirkt, was Tschechien betraf. Michael zeigte sich angesichts meines offensichtlich doch angeschlagenen Zustands rücksichtsvoll genug, das Thema nicht gleich bei meiner Rückkehr wieder aufs Tapet zu bringen.

Ohnehin hielten ihn seine Projekte beschäftigt, worüber ich nicht allzu traurig war. Ich genoss die ersten schönen Spätfrühlingstage auf unserer Terrasse – und langweilte mich dabei gleichzeitig fast zu Tode. Kaum in Wien, sehnte ich mich nach der Rückkehr nach Salzburg zu I Capuleti e i Montecchi, aber das stand überhaupt nicht zur Debatte, ehe für meine Gesundheit nicht rundherum grünes Licht gegeben worden war.

Als das grüne Lämpchen schließlich bei allen besuchten Fachärzten leuchtete, war Pfingsten bereits lange vorbei.

Zumindest riss mich Galina aus meinem Trübsinn, indem sie täglich mindestens zweimal anrief und mir den aktuellen Klatsch und Tratsch von der Produktion berichtete. Mein Groll auf sie war längst verflogen. Inzwischen wusste ich ja auch, dass Victor tatsächlich nur irgendein Freund von ihr war – den ich sogar kannte: ein Tenor, kaum älter als Galina, ebenfalls aus Russland, mit dem ich schon einmal in Paris in Maria Stuarda gespielt hatte. Ich hatte Elisabeth I. gesungen, er in Zweitbesetzung den Robert, Graf von Leicester.

Zweieinhalb Wochen nach meiner vermeintlichen Ohnmacht auf der Bühne reiste mein Manager aus Frankfurt am Main an, um mit mir einige Punkte zu klären, wie er sagte. Ich lud ihn zu mir auf die Terrasse ein.

So saß mir Robert Wesselin an diesem Dienstag in Wien an meinem Teakgartentisch gegenüber, während ich in die selten erprobte Rolle der gastfreundlichen Hausfrau schlüpfte und ihn mit Torte und Kaffee bewirtete. Die Torte hatte ich natürlich in der Konditorei ums Eck gekauft – von Experimenten in der Küche nahm ich lieber Abstand.

Die Sonne brannte auf uns herab; selbst unter dem aufgespannten Schirm war es sehr warm. Robert schwitzte in seinem hellen Anzug, konnte sich aber erst nach einer halben Stunde dazu entschließen, das Jackett abzulegen. Die Krawatte behielt er an.

Das war typisch Robert: nach außen immer den Korrekten mimen. Die meisten hielten ihn erst einmal für steif und nicht allzu sympathisch, und so war es auch mir ergangen, als er mich am Ende meiner Ausbildung nach einem Vorsingen zur Seite zog und Interesse bekundete, mich zu vertreten. Damals stach ich nun wirklich nicht maßgeblich aus der Schar jener hervor, die mich durchs Studium begleitet hatten – ich war nur eine kleine, x-beliebige Mezzosopranistin; eine von vielen. Ich wagte es nicht einmal, von der großen Karriere zu träumen, und sah mich bereits ein Dasein als Chorsängerin fristen.