18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eigenverlag Reinbek

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

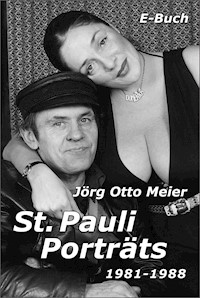

In den 1980er-Jahren, jener bewegten Übergangsepoche kurz vor dem Mauerfall, porträtierte Jörg Otto Meier im Zeitraum von acht Jahren die Menschen seines Stadtteils Hamburg-St. Pauli und blickte mit viel Einfühlungsvermögen hinter die Kulissen dieses weltberühmten und berüchtigten Rotlichtviertels. Die soziale Vielfalt der fotografierten und interviewten Bewohner und Besucher könnte kaum größer sein: Gastwirte, Prostituierte, Ärzte, Obdachlose, Polizisten, Kinder ... sie alle schauen aus ruhig inszenierten Schwarz-Weiß-Aufnahmen dem staunenden Betrachter unverwandt in die Augen und plaudern im Originalton drauflos. Sie berichten, schwadronieren und philosophieren über ihre Erfahrungen, Lebensansichten und Tätigkeiten – in gebrochener, dialektgefärbter Umgangssprache oder exzellentem Hochdeutsch. Die Menschen zeigen sich ungewöhnlich offen, humorvoll und manchmal auch frivol, verraten teilweise recht bizarre biografische Details und werden vom Autor kommentarlos in chronologischer Reihenfolge vorgestellt. Gestochen scharfe Fotografien illustrieren und bereichern nicht nur die Texte, sondern charakterisieren die Wesenszüge der Porträtierten mit Respekt und Sympathie.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

INHALT

Zu diesem Buch

Vorwort 1987

1 9 8 1

Harald Lichtwardt

Uschi und Peter Oberländer

Martha Wittwer

Regis Genger

1 9 8 2

Rosa Hoffmann (Tante Rosa)

Karl Walter

Carl-Friedrich Zeyher

Uwe Quack

Richard Stamphel (Muchacho)

Lina Winkelmann

Hans-Joachim Lamsfuss

Jonny Kummerfeld

Luise Richter (Tante Lieschen)

Mario Martens

Michael, Laika, Darka und Dalibor

Emilie Penning, Gerda Lotz

Mehmet Soy

Erwin Ross

Günter Zint

Detlev Gertlowski, Helmut Stephan (Locke)

Sabahattin Demircik

Gisbert Scholz

Hans-Jürgen Prinz

Gerhard Bauer (Rocky)

Dr. Eduard Gottschalk

1 9 8 3

Domenica Niehoff, Günter Teske

René Durand

Rudolf und Christine Schollmeier

Shuet Kam, Mei Ling und Ting Wo Chan

Peter und Jürgen Thies

Francois Zoltan (Ferenc) und Jean Kiss (Jonni)

Gisela Becher

Werner Redhead, Frank Heger

Ann Seefeld, Yasmin Geburzi

Bertha Kupzog

Horst Gesch

Ludwig Rielandt

1 9 8 4

Harry Rosenberg

Albert Mackels

Hubert Jungesblut

Wilhelm Bartels

Fritz Schreiber

Michael Collien

Doris und Kurt-Peter Lübberstedt

Wolfgang Dwenger

Heino Bachur

Prof. Dr. med. Manfred Dietrich

Bruno Koschmider

1 9 8 5

Harry Pauly (Pauline Courage)

Christa Mönnich (Melanie)

Frank Trhabinagone

Ralf-Peter Zlomke (Korn-Peter)

Renate Anna Keip (Peggy)

Claudia Stöhr

Horst Schleich

Dietrich Reichel (Marlo)

Herbert Hoffmann

Paul Huster

Lothar Berendt (Lotti)

Karl-Friedrich Werner, Hans-Georg Gotthart

Hannes J. Kleine (Hanne)

Dr. Otto Paulick

Jonas Müller

Elio Orlando Carmona

Roberto E. F.

Horst Fascher

Gerd Linneweber

Mariella Loue

Maria Sch.

Gina Bojé

Dr. Uwe Paulsen

Paul Eversberg

Lucio Orlando

Dieter Brockmann

Peter Schnelle (Pornopeter)

Hans-Jürgen Rahn (Der Schnelle)

Francesco Cuneo

1 9 8 6

Dieter Dührkoop

Bettina Meyer

Oliver Ludwig, Werner Lorenz

Karen Stahl

Karl-Heinz Elschner (Kalle)

Maria Kohnen

Torsten Herrmann (Mabuse)

Sadik Cagman

Harald Rosenberg

1 9 8 8

Norbert Henninger

Katja Krebs

Dirk Breiholz (Braische)

Thomas und Gino Gödke

Hugo Brzoska

Nachwort 2021

Autor & Fotograf

Namensverzeichnis

Pressestimmen 1987-88

Noch mehr St. Pauli-Porträts

Impressum

Jörg Otto Meier

St. Pauli Porträts

1 9 8 1 - 1 9 8 8

Tolino Edition

Überarbeitete Neuausgabe von:

Ich möchte keine Minute missen

Menschen auf St. Pauli erzählen

144 Portraits in Text und Bild

Erschienen im Greno Verlag, Nördlingen, 1987

Eine Auswahl von 90 Porträts,

davon fünf bisher unveröffentlichte Arbeiten

aus dem Jahr 1988.

Reinbek, im Oktober 2021

© Jörg Otto Meier

Fotos, Texte und Cover

sind urheberrechtlich geschützt.

Zu diesem Buch

In den 1980er-Jahren, jener bewegten Übergangsepoche kurz vor dem Mauerfall, porträtierte Jörg Otto Meier im Zeitraum von acht Jahren die Menschen seines Stadtteils Hamburg-St. Pauli und blickte mit viel Einfühlungsvermögen hinter die Kulissen dieses weltberühmten und berüchtigten Rotlichtviertels. Die soziale Vielfalt der fotografierten und interviewten Bewohner und Besucher könnte kaum größer sein: Gastwirte, Prostituierte, Ärzte, Obdachlose, Polizisten, Kinder ... sie alle schauen aus ruhig inszenierten Schwarz-Weiß-Aufnahmen dem staunenden Betrachter unverwandt in die Augen und plaudern im Originalton drauflos. Sie berichten, schwadronieren und philosophieren über ihre Erfahrungen, Lebensansichten und Tätigkeiten – in gebrochener, dialektgefärbter Umgangssprache oder exzellentem Hochdeutsch. Die Menschen zeigen sich ungewöhnlich offen, humorvoll und manchmal auch frivol, verraten teilweise recht bizarre biografische Details und werden vom Autor kommentarlos in chronologischer Reihenfolge vorgestellt. Gestochen scharfe Fotografien illustrieren und bereichern nicht nur die Texte, sondern charakterisieren die Wesenszüge der Porträtierten mit Respekt und Sympathie.

Die Fotografien wurden mit einer Hasselblad 500 c/m vom Stativ aus belichtet und bei Innenaufnahmen mit zwei Blitzschirmen ausgeleuchtet. Objektive: 80 und 150 mm Brennweite. 120er Rollfilm Kodak Tri-x-pan, 27 DIN/400 ASA, Negativformat 5,5 x 5,5 cm.

Die Texte wurden mit einem Kassettenrekorder aufgezeichnet, vom Autor redigiert und mit den Interviewten abgesprochen, für die Neuerscheinung behutsam überarbeitet und mit wenigen Ausnahmen den Regeln der aktuellen deutschen Rechtschreibung angepasst.

Vorwort 1987

St. Pauli hat weltweit einen zwielichtigen Ruf. Meine Adresse bringt, wenn ich sie nenne, mindestens Erstaunen hervor. Ich lebe an der sündigsten Meile der Welt. Dass St. Pauli einer der größten Stadtteile Hamburgs ist, der sich vom Neuen Pferdemarkt bis zu den Landungsbrücken und vom Nobistor bis zum Millerntor erstreckt, wissen wenige. Reeperbahn und Herbertstraße, das ist für sie St. Pauli. Assoziationen wie Pornografie, Prostitution und Gewaltkriminalität bestimmen das Vorstellungsbild, bestätigt durch reißerische Berichte in den Medien.

Für mich ist St. Pauli anders. Es gleicht einem Schmelztiegel menschlichen Lebens. Mit St. Pauli empfinde ich täglich mehr Verbundenheit als mit vielen anderen Hamburger Stadtteilen, in denen ich immer wieder erlebe, dass sich die Bewohner in den Mietshäusern fremd sind. In St. Pauli verspüre ich in vielen Straßen noch eine nahezu kleinstädtische Atmosphäre. Viele Menschen kennen sich untereinander. Hier sitzen alte Leute im Sommer gemütlich vor den Türen und halten Klönschnack, während Kinder Hinkelstein spielen. Hier wohnen Artisten, Schausteller und Seemänner neben Handwerkern, Angestellten und Arbeitern, Beamten, Geschäfts- und Wirtsleuten. Die Damen der käuflichen Gunst fühlen sich auf St. Pauli ebenso zu Hause wie die zahlreichen studentischen Wohngemeinschaften. Menschen verschiedenster Nationalität sowie gesellschaftliche Außenseiter werden hier mehr toleriert als anderswo. Das Vergnügungsviertel, ein Magnet für Menschen aus aller Welt, ist für St. Paulianer nichts weiter als ein gewöhnlicher Bestandteil ihres Wohngebiets.

St. Pauli hat für mich viele Seiten, die liebenswürdig und aufregend sind. In erster Linie denke ich dabei an die Menschen, ganz gleich, ob sie in diesem Stadtteil wohnen, arbeiten oder sich aus sonstwelchen Gründen hier aufhalten. Mich interessieren diese Menschen. Mich faszinieren ihre Erscheinungen, ihre Gesichter und das, was in ihnen zum Ausdruck kommt, und ich bin wissbegierig auf das, was sich dahinter verbirgt an Lebenseinstellungen, Erfahrungen und Schicksalen. Kurz: Ich möchte diese Menschen kennenlernen – ganz persönlich.

Bei den fotografischen Streifzügen durch St. Pauli liegt mir nichts an einer hastig recherchierten, spektakulären Story, die, einmal aus der Hand gegeben, leicht außer Kontrolle geraten kann und lediglich eine „schnelle Mark” verspricht. Gerade auf St. Pauli leben zahlreiche Opfer skrupelloser Journalisten, für die das sensationelle Bild im Vordergrund stand und nicht der Mensch. Ich fühle mich gegenüber jedem, den ich porträtiere, in der Verantwortung; ich achte seine persönliche Würde. Auch meine Texte sind nur auf dieser Grundlage denkbar. Sie entstehen aus Gesprächen, die ich ohne festgelegten Rahmen führe, und entwickeln sich aus der jeweiligen Situation. Das Gespräch ist für mich eine Sehhilfe gegen Vorurteile, die meine Wahrnehmung behindern. Auch erscheint mir nach einem Gespräch der Ausdruck des porträtierten Menschen vielschichtiger. Ich lerne allmählich, in der Erscheinung genauer und mehr zu lesen. So manches absolut gedachte, starre, vorschnelle Urteil hat sich da schon als falsch erwiesen.

Ich danke all denen, die ich porträtieren durfte.

Jörg (Otto) Meier

1 9 8 1

Harald Lichtwardt

Kassierer bei der Dresdner Bank am Nobistor, 46 Jahre

September 1981

An und für sich bin ich gelernter Polsterer und Dekorateur. Dieser Berufszweig ist dann aber kaputtgegangen.

Danach hab ich mich als Kraftfahrer versucht und alles Mögliche gemacht, bis ich dann auf blauen Dunst zur Dresdner Bank gegangen bin. Da bin ich 1970 ganz klein als Bote angefangen. Nach zwei Jahren hatte ich aber die Nase endgültig voll von der gedankenlosen Arbeit. Und so hat man mir angeboten, Kassierer zu werden. Ich bin in der Zentrale angefangen, aber das war mir zu langweilig. Ich brauch den direkten Kontakt zum Kunden. Dann konnte ich mich zwischen der Zweigstelle Blankenese und der Zweigstelle Nobistor entscheiden. In Blankenese gefiel mir die Art der Anrede nicht: „Gnädige Frau” und so. Also, mir sind Frau Schulze und Frau Meier lieber. Es ist eben freier hier, irgendwie menschlicher. Da häng ich dran. Ja, und außerdem erlebt man hier auch mal was Witziges: Da kommt ’ne junge Frau rein, konnte kein Deutsch, nicht Englisch und nicht Französisch. Die kam mit einem Scheck, den ich noch nie gesehen hatte. Wir haben dann geradebrecht mit Händen und Füßen und sie dann zur Zentrale schicken wollen. Da geht sie plötzlich, und kurz vor dem Ausgang hebt sie den Rock hoch, hat nicht mal ’nen Slip an, zeigt uns den nackten Hintern, knallt sich mit der Hand drauf und sagt in bestem Deutsch: „Leckt mich doch am Arsch!” So was passiert nur hier.

Vor einigen Jahren haben wir noch Kunden gehabt, die haben Plattdeutsch geschnackt. Aber die sind inzwischen auch alle verstorben. Die kamen jeden Monat, um ihre Miete zu zahlen. Das wird heute durch die Abbuchungen leider immer weniger, und durch die Automation wird meine Zeit für einen Schnack mit den Kunden noch mehr gebremst. Das ist schade.

Uschi und Peter Oberländer

Obsthändler in der Clemenz-Schultz-Straße, 37 und 40 Jahre

September 1981

Peter: Hier im Haus hab ich schon als Kind gewohnt.

Das Geschäft hab ich vor fünfzehn Jahren von der alten Dame übernommen, die hier vierzig Jahre ihren Obstladen drin hatte. Wenn man so im Laden steht und mit Publikum zu tun hat aus allen Schichten, dann kriegst du auch ’n Auge dafür, mit wem du so’n bisschen schnacken kannst. Manche Leute wollen ja schnacken wie bei der Telefonseelsorge. Die wollen halt einfach mal was loswerden, weil sie allein sind. Und dann ist der Grünhöker gerade richtig. Und wenn der dann auch noch gute Laune hat, na ja, dann sind sie ganz zufrieden. Ich versuch die ganze Geschichte eben von der witzigen Seite zu sehen. Es gibt so viele Leute, die sind mit ihrem Zipperlein jeden Tag so sehr in Fehde, dass die keine gute Laune mehr haben. Und wenn mir’s dann gelingt, denen so’n Lächeln abzuzwingen, dann macht’s mir auch Spaß. In großen Kaufhäusern ist dieses Persönliche ja schon weg, und in zehn, zwanzig Jahren ist hier auch alles weg.

Neunzig Prozent der Kundschaft ist ausgesprochen nett. Aber zehn Prozent, das sind aber auch ausgesprochene Nervensägen. Die können dich fertig machen. Wenn du es bei denen nicht schaffst, ’n Specknacken zu kriegen, dann leidest du darunter. Dann kriegst du Haarausfall oder Magengeschwüre. Wenn du das aber erst drauf hast, dann wirst du auch alt in dem Laden.

Martha Wittwer

Zeitungshändlerin, Kiosk an der Reeperbahn, Ecke Hein-Hoyer-Staße, 68 Jahre

September 1981

Eines Tages ging ich durch Zufall hier über die Reeperbahn. Ich wohnte in der Talstraße. Und dann stand hier am Kiosk dran, dass er todeshalber zu verkaufen ist.

Da denk ich: „Ach guck, kannst dich ja mal dafür interessieren.” Na, hab die Adresse aufgeschrieben und bin zu meiner Bekannten, Frau Patalas in der Wurschtbude, und sag: „Hanne, da vorn, der Zeitungskiosk ist zu verkaufen. Was meinst du denn, was so was kostet?” Na, sie fragt die Zeitungsfrau von nebenan und die sagt: „Kostet siebeneinhalb. Da lässt sich aber noch drüber reden.” Na ja, dann bin ich zu der Adresse gegangen. Das war einer, der wollte das Ding verkaufen, weil seine Frau war Frau Etepetete. Die sagte: „Nein! Auf St. Pauli? Nein, nein! Schnell, das muss weg!” Na ja, da hab ich mein Geld zusammengekratzt und hab das Ding gekauft.

Davor war es ’n Vierteljahr geschlossen, und das ist fürn Geschäft immer schlecht. Aber dann hab ich doch siebzig Mark Umsatz gemacht, dann neunzig, mal wieder achtzig, dann hundert Mark. Es ging so langsam bergauf. Der Winter war noch ’n bisschen hart. Ich hab noch von der Substanz gelebt. Ich hab mir nicht getraut, aus dem Geschäft Geld zu nehmen. So. Dann kommt der schöne Frühling, und da ging das richtig los. Und jetzt bin ich schon dreizehn Jahre hier. Als ich anfing, da hab ich gedacht: „Na, ob man davon wohl leben kann? Dreißig Pfennig Abendblatt, zwanzig Pfennig Bildzeitung? Na, aber zum Leben wird’s wohl reichen. Ich bin ja alleine. Ich habe keine großen Ansprüche. Ich habe keine Schulden.”

Und wie ich hier so’n Jahr war, da kam ’n großer Bums. Da hat mich ein Auto gerammt und schob mich mit meiner Bude übern Bürgersteig. Ich schrammte über das Pflaster und alles flog auf mich rauf. Ich saß bis zum Bauch in den Zeitungen und kriegte die Beine nicht mehr hoch. Ich konnte nicht raus. Und das Volk stand draußen und jubelte. – Ich hab mich erst mal umgeguckt, wo ich überhaupt war. Na ja, die Hütte war nur noch ’n Trümmerhaufen. Und all die Scherben! Nein, oh nein! Es war schlimm!

Das war ’n Zuhälter aus Altona mit ’m BMW 2000. Ja, und von drüben, von der Davidwache, kommt die Polizei und sagt: „Der Kiosk muss weg! Der steht im Weg!” – „Ja”, sag ich, „weeß ick!” Und da wollt ich schon sagen: „Spuckt mal in die Hände und schiebt ’n wieder hin!” Aber ick hab mir nich jetraut. „Ja, und wie soll ick ihn denn wegkriegen?” – „Ruf ’n Abschleppdienst!” – „Ja, wo krieg ick den denn her?” – „Aus’m Telefonbuch!” – Oh, die hätt ick ermorden können! „Da such’ ick ja das ganze Telefonbuch durch. Det is zu viel, um Gottes willen!” – „Wenn Sie uns ’n Auftrag geben, dann erledigen wir das für Sie.” Na ja, dann hat der Abschleppdienst die Hütte wieder zurückgezogen. Später kam die HEW, der Schlosser, der Glaser, und dann konnt ich auch bald schon wieder anfangen.

Wir machen jetzt immer von zehn bis nachts um halb zwölfe. Früher haben wir schon um fünfe aufgemacht. Aber seit die Hafenarbeiter nicht mehr runtergehn, lohnt sich das nicht mehr. Na ja, und man sitzt ganz alleine hier. Der Krach ist fürchterlich. Im Laufe der dreizehn Jahre sind meine Ohren schlecht geworden. Die Motorräder, die Feuerwehr, die Polizei ... Also, das ist schlimm. Das merkt man aber erst zu Hause, wenn’s ruhig ist. Das einzig Schöne ist: Ich kann hier alle teuren Zeitungen umsonst lesen. Aber von dem Mist da oben im Regal, Geliebte Mutti und so, da hab ich in den dreizehn Jahren noch nicht eins gelesen. Dazu ist mir die Zeit zu schade.

Ja, und dann ist auch schon mal einer hinten reingekommen und hat mir erzählt: „Überfall!” Ja: „Überfall!” Ick hab ’n dummet Gesichte gemacht. Und dann wollt der mich mit ’m Handkantenschlag zu Boden schicken. Aber es war Dezember und ich hatte so viel Jacken, Pullover und Zeug an, dass der Handkantenschlag wirkungslos blieb. Da hat er sich mein leeres Brillenetui geschnappt und rennt hier über die Reeperbahn an der Davidwache vorbei. Und ich hinterher: „Hilfe, Hilfe!” Die Beamten hingen schon aus dem Fenster, haben sich ihre Mützen gegriffen und kamen hinterher. Ich bin aber weiter gerannt, damit ich den Kerl nicht aus den Augen verliere. Den haben sie dann auch geschnappt. Das war einer, den hatte unser Staat für 45.000 Mark aus der Ostzone ausgelöst. So ’ne Räuberscheiße! Dafür werden unsere Steuergelder vergeudet! Der hatte falsche Papiere und schon in Lübeck allerhand auf dem Register. Für meinen kleinen Fisch, wo er nüscht errungen hat, hat er zwei Jahre aufgebrummt gekriegt.

In den letzten zwei Jahren haben se auch schon meine Wohnung ausgeplündert. Und unterwegs bin ich schon viermal überfallen worden. Also, jetzt bin ick balde sauer! – Ein Türkenbengel in der Feldstraße schreit: „Hallo Mama!” Und dann reißt er mir die Tasche weg. Um die Ecke kam aber der Peterwagen. So’n Pech für ihn, nich? Ja, und stell dir vor: Dann wollt er’s nicht gewesen sein ... Aber die Polizisten hatten’s ja gesehen. Wie ich mich hochgerappelt habe, hatten sie den schon vorn über auf’m Auto liegen. Da wurde er schon gefloht. Ich sage: „Meine Tasche, da ist nichts drin. Aber die Brille! Ich muss die Brille wiederhaben!” – „Ja, die Tasche. Wo kann die sein?” – Der hatte die Tasche unters Auto geschmissen. Als wir dann zur Wache kamen, sagten die Polizisten: „Das haben wir uns schon immer gewünscht, einen auf frischer Tat zu ertappen. Das war wie im Fernsehen.” Dann kommt die Verhandlung. Da hat er immerhin ein Jahr und drei Monate gekriegt. Für nüscht. Papiere versaut. Das Kroppzeug, was hier einmal kriminell aufgefallen ist: Ab nach Hause! Aber sofort nach Hause! Und ’n roten Stempel in ’n Pass, dass se nicht mehr wiederkommen können!

Regis Genger

Apothekerin in der Neuen Apotheke St. Pauli, Clemens-Schultz-Straße, 46 Jahre

Oktober 1981

Nach dem Studium hab ich erst in verschiedenen Apotheken gearbeitet. Aber diese Bevormundung, diese Isolierung gefiel mir nicht.

1970 hab ich dann über die Apothekerzeitung diese Apotheke gepachtet. Dass es nun ausgerechnet ’ne Apotheke in St. Pauli war, die mir angeboten wurde, war ’n reiner Zufall. Ein Zufall, den ich im nachhinein aber nicht bedauere. Man gewöhnt sich hier sehr schnell an die Leute und an das Milieu. Die Leute sind irgendwie anders, gesprächiger. Sie erkennen das mehr an, wenn man sich für sie einsetzt.

Wenn man selbständig ist, dann hat man ja die Möglichkeit, der Apotheke seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Vielleicht ist das hier inzwischen so ähnlich wie ’n Tante-Emma-Laden aus alten Zeiten, wo die Leute, wenn man sie länger kennt, ihre ganze Lebensgeschichte erzählen. Und darauf wird dann auch eingegangen. Hier werden nicht nur pharmazeutische Probleme gelöst. Ob das nun irgendwas mit der Arbeitsstelle ist, Wohnungssuche oder Tipps für andere Bereiche, die werden hier lang und breit gegeben. Dafür wird sich Zeit genommen. Die Kollegen in anderen Apotheken beschränken sich meist auf die knappe pharmazeutische Beratung, und schon kommt der nächste dran. Wenn hier einer rausgeht, weil ihm das alles zu lange dauert, dann nehm ich darauf keine Rücksicht. Kunden, die ich besser kenne, kommen nach hinten durch. Die können auch ihren Tee kriegen und was weiß ich was.

Wenn man Zeitaufwand mit Erlös vergleicht, dann steht meine Arbeit natürlich in keiner Relation zum materiellen Gewinn. Da bringen andere Jobs mehr. Aber das ist eben kein Job, sondern ein Beruf, der mir Spaß macht, gerade durch den Kontakt mit den Leuten. Und das läuft unkonventionell viel besser. Wenn hier zum Beispiel einer was kauft, der nicht viel Geld hat, so’n Student oder so, dann kriegt der das eben auch fürn Sonderpreis.

1 9 8 2

Rosa Hoffmann (Tante Rosa)

Toilettenfrau im Top Ten Club an der Reeperbahn, 82 Jahre

Januar 1982

1954 bin ich aus der DDR rübergekommen. Mein Mann war schon hier.

Der war ja Binnenschiffer, war aber schon vom Schiff runter und hat im Hafen gearbeitet bei der Firma Eckelmann. Zuerst hab ich im Restaurant Sophia gearbeitet, oben am Hauptbahnhof. Da war ich drei Jahre als Küchenfrau. Mein Mann war nämlich schwer krank geworden, und da musst ich so’n bisschen Geld verdienen. Dann hab ich da aufgehört und bin durch Annoncen auf der Reeperbahn gelandet, im Kaiserkeller.

Und dann kamen die Mädels 14 Tage später und sagten: „Mama, du musst nach Top Ten als Toilettenfrau. Die da jetzt ist, die kommt bis oben hin und holt ihr Toilettengeld.” Dann hab ich mich an Peter Eckhorns Mutter gewendet und bin auch gleich angenommen worden und angefangen. Das war 1960. Einen Monat später spielten hier dann die Beatles, auch Tony Sheridan war mit dabei. Ich war für sie alle Mutter und Oma zugleich. Ich hab sie ja alle betreut. Ich hab die Beatles ihre Bettchen gemacht. Alles hier oben bei mir. Kaffee gekocht. Ich hab die total betreut. Das wissen die auch. Paul Cartney wohnte ganz oben, wo ich früher geschlafen habe. Und nun kam seine Verlobte, die er nachher geheiratet hat, die Linda. Da sagt er: „Mama, ich weiß nicht wohin, wo ich mit meiner Linda schlafen soll?” Ich sag: „Du hast Glück, mein Mann ist in Erholung. Musste nach ’n Hafen in unser Hausboot.” Ja, und da blieb er dann vier Wochen mit seiner Linda. Ich hab sogar das Bild noch von seinem Zimmer, wo er geschlafen hat. Aber heute hab ich keinen Kontakt mehr zu ihm. Ich will aber dann, wenn ich nicht mehr arbeite, mal hinfahrn. Ich weiß, wo er wohnt. Er wohnt in Schottland und hat eine Farm. Wenn ich da hinfahre, dann lässt er mich ja rein, die andern aber nicht. Das weiß ich genau. Der besitzt fünfzig Millionen Mark.

Dreiundzwanzig Jahre hab ich hier gearbeitet und hab nicht einen Tag ausgesetzt. Ich hab sogar mit ’nem verbundenen Kopp unten gestanden – ich hatte ’n Loch im Kopf. Ich kenne kein Krankenhaus, kein Arbeitsamt, nichts. Vorige Woche war ein älterer Herr da und der sagte: „Ich komme überall hin, aber so ’ne saubere Toilette hab ich noch nicht gefunden.” – „Ja”, sag ich, „das muss auch sein. Der Mensch muss sich wohlfühlen.” Und dann hab ich mich mit dem unterhalten, und dann sagt der: „Man hat selten so was, dass eine Frau auf alles kommt, was sie im Leben gesehen hat.” Ich hab von meinem Leben gesprochen, und das hatte dem so gefallen. Ich hab viel erlebt! Zwei Weltkriege mitgemacht. Das ist wohl was wert. So was gibt es selten. Ich höre immer, wenn die Leute erzählen in Mosaik oder in der Schaubude. Das ist doch Scheiße, was die erzählen. Da ist meins Gold wert. Das interessiert die Leute viel mehr. Ich hab schon vieles aufgeschrieben. Und jetzt suche ich einen, der die Sache mal in die Hand nimmt. Ich gönn’s demjenigen auch, der das macht. Ich will ja nur zehntausend Mark haben. Das andere kann er behalten.

Ja, ich hab was erlebt, und ich hab immer so’n gutes Herz gehabt. Ich helfe, wo ich kann. Wenn jemand bei mir hier sein Leid klagt und ich kann helfen, dann greife ich zu. Die jungen Leute, die hier zu mir runterkommen, die sagen Mama zu mir oder Tante Rosa. Oma sagt selten einer. Nun bin ich aber auch nett zu den Mädels. Ich nehme denen nicht immer Geld ab. Ich lass sie immer dreißig Pfennig bezahlen. Wenn aber eine runterkommt: „Mama, ich hab kein Geld”, dann sag ich: „Nun geh schon!” Oder manchmal komm se: „Mama!” und dann haben se Probleme. Ich sage: „Du machst ja so’n Gesicht. Was ist los?” – „Ja, der tanzt mit ’ner anderen und mich lässt er jetzt laufen. Aber ich hab ihn doch so lieb.” Ich sage: „Lass ihn laufen! Du find’st zehn andere.” Und so sprech ich dann. Das muss sein. Und dann komm se auch manchmal: „Mama, ich hab die S-Bahn verpasst. Kannst du mir nicht mal Taxengeld leihen?” – „Ja”, sag ich, „Hauptsache, du gibst es mir morgen wieder.” Dann geb ich sie auch zehn Mark. Ja, ich hab immer wieder ein gutes Herz. Die Kleinen aus der Herbertstraße, die kommen auch bei mir hier unten alle. Sagen se: „Mama, wir brauchen bloß deinen Namen hören, dann sagen wir immer gleich: ›Oh, da seid ihr gut aufgehoben.‹” So ist das. Aber wenn einer die Toiletten schmutzig macht, dann schimpf ich auch schon mal. Manche, die haben die Art, dass sie da, wo sie stehn, gegen die Kacheln spucken, nich? Ich sage: „Machst du deinen Dreck da weg!” In dem Ton. Ich sage: „Das sind doch alles Bazillen.” Dann werden se frech und ich sage: „Mach das ja weg, oder ich nehm den Schrubber!”

Die Jungen von der GMBH (Zuhältervereinigung), die geben mir immer fünf Mark: „Hier Mama, kauf dir mal ’n Los: Ein Platz an der Sonne. Dass du aber auch eins kaufst!” Aber ich mach doch mein Lotto. Da hab ich ja schon zweimal fünf Richtige gehabt. Ich tippe jeden Monat. Immer die gleichen Zahlen für 27,50. Ich muss mir mein Lottogeld immer ’n bisschen vom Mund absparen. Dann ess ich eben mal weniger. Ich ess sowieso nur zweimal am Tage. Wenn ich aufsteh – bin heute aufgestanden um drei –, dann gibt’s ’n schönen Kaffee, Zwieback, manchmal Knäckebrot mit Butter. Und dann ess ich jetzt so um sieben rum. Weiß gar nicht, was ich heute esse.

Abends fang ich in der Toilette um neun Uhr an. Montags und donnerstags geht es bis drei, freitags bis sechs und sonnabends bis sieben. Das Publikum ist sehr nett. Wir haben sehr bildhübsche Mädchen. Und auch die Herrn sind alle nett. Es gibt hier keinen Krach, kein Theater. Gar nichts. Die toben sich hier eben aus, nich? Kommt ’n Rock ’n’ Roll dran, dann sind se eben ’n bisschen verrückter. Aber in letzter Zeit ist das hier weniger geworden. Das kommt durch diese Mordgeschichten (Zuhälterschießerei im Eros-Center). Dadurch haben se Angst. Aber so schlecht ist die Reeperbahn gar nicht. Die ist nicht schlecht. Das kommt auf den Menschen selbst an, wie er sich verhält.

Karl Walter

Rentner, in seinem Kleingarten zwischen Clemens-Schultz- und Simon-von-Utrecht-Straße, 80 Jahre

April 1982

Mit der Bronchitis hab ich gehofft, dass ich sie im Sommer bei der Wärme bezwingen würde.

Aber ich hab sie nicht bezwungen, trotzdem ich mich danach gehalten hab und auch viel Arznei eingenommen habe und mir selber teure Arznei gekauft habe und immer wieder versucht habe, das klar zu kriegen. Welche Tage fühl ich mich, muss ich ehrlich sagen, für mein Alter ganz normal. Aber welche Tage, dann ist es, wie wenn der Hund beerdigt ist. Dann krieg ich den Schleim nicht raus, und das ist ja das Allerschlimmste.

Nun hab ich mir diese Arznei gekauft, da reibt mich hier oben im Hause ’n Pakistani morgens und abends mit ein: die Brust und den Rücken. Und da fühl ich mich ganz gut danach. Ich hab jetzt ja auch ’n ganz guten Arzt, Dr. Höflich, am Hans-Albers-Platz. Der ist bestimmt ’n klasse Arzt. Ich muss ja nun bekennen: Ich war zwanzig, fünfundzwanzig Jahre bei meinem Hausarzt, aber der hat die ganze Sache nicht richtig beurteilt. Der hätte schon viel eher sagen müssen: „Geh zum Facharzt.” Oder mich überweisen müssen. Dann wär das vielleicht gar nicht so weit gekommen. Ja, aber ich hoffe. Ich hab ja noch Lebensmut. Ich will noch hundert Jahre alt werden. Und wenn ich eher sterben muss, dann muss ich eben eher sterben.

Ich war ja elf Jahre in diesem Krieg. – Im ersten Weltkrieg war ich auch, aber da war ich ja nicht in Gefangenschaft. – Aber im Zweiten Weltkrieg war ich sieben Jahre in Gefangenschaft, in Sibirien. Die Ärzte sagen ja, meine Bronchitis, das sind die Nachwehen der Gefangenschaft, weil ich ja in der Gefangenschaft Herzwassersucht gehabt habe. Ich hatte ja so’n Kopp und solche Beine und so’n Bauch. Darum bin ich auch ’50 entlassen worden. Ich hab mich auch gut wieder erholt gehabt, aber alle paar Jahre kommt das mal wieder. Dann hab ich tagelang so Fieberschauer. Aber ich hab ja immer danach gelebt. Als ich hier bei der Firma Reimers angefangen hab als Destillateur, da hätt ich mich ja vielleicht gesund trinken können durch Alkohol. Aber ich bin ja ’n Gegner vom Alkohol, trotzdem ich dauernd welchen gemacht habe und dauernd den Scheiß vor der Nase hatte. Zum Glück hab ich nicht geraucht. Und das ist der große Erfolg für mich, dass ich meine Bronchitis noch mal wieder heilen kann, denn es ist ja bedeutend besser geworden.

Vor vier Wochen war ich total am Ende, ehrlich gesagt. Da war ich so krank und so gereizt, dass ich mich selber nicht mehr leiden mochte. Das ist ja nun wieder gut geworden, dass ich wieder den Mut aufgebracht habe und mit achtzig immer noch zur Arbeit gehe und immer noch gebraucht werde. Ja, ich werde immer noch gebraucht! Alles fragt: „Wo ist Herr Walter? Kommt Herr Walter? Was macht Herr Walter?” Und das Verhältnis zu meinen Chefs ist seit fünfundzwanzig Jahren ’n gutes. Und das freut mich immer, dass man noch Menschen hat, die mich achten und die für mich da sind. Wo man sich wirklich ehrlich mit aussprechen kann. Denn mit den meisten Menschen kann man ja gar nicht mehr ehrlich reden. Und wenn ich hier welche zur Hilfe nehme, die verlangen so viel Geld. Man hat mir auch schon ’ne goldene Uhr geklaut. Nein, ich will keine fremden Menschen mehr in der Wohnung haben.

Hier oben wohnen Pakistanis. Die sind nett, muss ich ehrlich sagen. Ich mag sie auch und sie haben mir auch geholfen. Und ich helf sie auch. Aber mit Türken will ich nix zu tun haben. Mit Türken hab ich die Erfahrung gemacht, dass die nicht hundertprozentig ehrlich sind, nicht wahr? Die sind wohl im Gesicht ehrlich, aber im Herzen sind se nicht ehrlich, die Türken. Die belästigen uns oft. Und die störn uns auch viel nachts. Das ist ja das, was ich alter Mann nicht mehr so verkraften kann. Wenn ich noch jung wär, dann wärn se ja nur einen Tag hier, und dann wärn se schon wieder draußen. Ich würd se ja alle zusammenkloppen, denn ich hab ja keine Angst. Ich hab noch nie Angst im Leben gehabt, auch als Frontkämpfer nicht. Ich hab vor keinem Russen Angst gehabt. Und ich muss sagen, mich hat auch kein Russe was getan, auch in der Gefangenschaft nicht. Da bin ich sehr gut behandelt worden. Sehr gut! Ich hab für den russischen Stab gekocht. Ich bin ja gelernter Koch und Konditor.

Erstmal hab ich für deutsche Offiziere gekocht, für Generäle und alles. Dann gingen wir nach Russland. Und wie ich in Gefangenschaft war, da hat mich ein Russe – weil ich ’ne weiße Jacke anhatte mit ’nem Stehkrägelchen – da hat der mich aus 128.000 Mann rausgesucht für die Küche. Er nahm mich mit, und wie wir dann vom Lager aus so zwei Kilometer gewandert waren, da sagt er auf Deutsch: „Kamerad setzen! Hinsetzen!” Da macht der seinen Kartoffelsack auf und holt Speck und Brot raus und gab mir die Hand. „Krieg kaputt. Jetzt Kameraden.” Und der hat das wirklich so gehalten, wie er’s versprochen hat. Und da hab ich über drei Jahre fürn russischen Stab gekocht und hab es sehr gut gehabt. Dann wurde dieser Stab über Nacht aufgelöst. Wo die ’48 hingingen, weiß ich nicht.

Nach der Entlassung mussten wir Zusehen, dass wir alleine nach Hause kamen. In Uelzen wurden wir freigelassen, wie wenn man Schweine loslässt. Es war keiner da, der uns was zu essen gab. Da bin ich mit meiner russischen Pelzmütze und mit meinen Russenklamotten Geschäfte abgegangen und hab gebettelt. Morgen sollte es weitergehn. Züge fuhrn ja nicht. Über die Aller warn ja die Brücken kaputt. Da bin ich zu Fuß losgegangen. Von Celle bis nach Gilten hab ich zwei Tage gebraucht. Und dann war ich glücklich bei meiner Familie, bei meinen Kindern, am 17. Dezember 1950. Aber zwei Söhne hab ich nicht wiedergesehn: meinen ältesten und meinen vierten. Die sind im Krieg geblieben. Das war mein Schicksal, und da hab ich bis heute dran gekrankt.

Meine Frau hatte von der Partei Bescheid gekriegt: Ich bin von einem Stoßtrupp nicht wieder zurückgekommen. Der ist angeschossen worden und umgefallen. Ich war ja tatsächlich verwundet. Aber ich bin nicht tot gegangen. Ich bin mit meiner Kopfverwundung in Gefangenschaft gekommen. Und den Granatsplitter hab ich heute noch. Ich hab auch Jahre versucht, mir das Ding hier hinten rausnehmen zu lassen. Man hat mir aber immer wieder gesagt: „Wenn wir den rausnehmen, dann können Sie verrückt werden.” So hab ich Jahr und Tag immer unter Kopfschmerzen gelitten. Ich hab viele Jahre überhaupt nicht geschlafen und hab Tag und Nacht gearbeitet, nur dass ich immer in Bewegung war. Und wenn ich mich hier hingelegt hab, dann hab ich wohl so’n bisschen rumgedöst ... Und ich hab es durchgehalten. Die Kopfschmerzen, die ich immer hatte, die waren zum Rasendwerden. Dann war ich beim Heilpraktiker. Den hab ich wohl fünfundzwanzigmal besucht. Und der hat mich immer Nadeln in den Kopf, in die Ohren und überall hin gestochen. Und dann ist das ganz gut gegangen, und das geht jetzt auch noch einigermaßen. Jetzt kann ich schon mal ’ne Stunde schlafen.

So gerne wie ich fernsehe, aber diesen Unsinn kann ich mir nicht ansehn. Dann geh ich früh zu Bett, viel zu früh, und dadurch wird die Nacht zu lang. Und das ist nix. Wie ich den Garten genommen habe und den ersten Tag darin gearbeitet hab, da konnt ich ja noch schuften. Es warn unheimlich viel Steine auf dem Trümmergrundstück. Und da haben die Leute, die da vorbeigingen und die mich kannten, gesagt: „Der Alte, der ist ja nicht ganz normal. Der ist ja verrückt. Was will der hier? Was will der hier aus der Steinwüste machen?” Ich hab nix geantwortet. Ich hab gedacht: „Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken! Ich mach das so, wie ich das haben will. Und dann werd ich das wohl hinkriegen.” – Gerade diese Leute, die gesagt haben, dass ich verrückt bin, die hab ich mir gemerkt. „Ja”, sag ich, „ich weiß, dass ich verrückt bin. Ich bin verrückt auf diese Arbeit. Aber ich will da ja mal ’n Garten draus machen.” Da haben sie alle gesagt: „Da kriegen Sie nie ’n Garten raus aus dem Dreck. Aus dem Trümmergrundstück kriegen Sie nie ’n Garten.” Dann hab ich erst mal ’n paar Lastzüge Steine rausgefahren, und dann hat der Hauswirt ’n Zaun gesetzt. „Ja”, sag ich, wie ich den Garten dann genommen hab, „was soll ich Ihnen denn für Pacht geben?” – „Nichts”, sagt er, „der Garten bleibt Ihrer, so lange wie Sie leben. Da kann einer kommen, wer will. Den Garten kriegt keiner. Sie haben den Garten.”

Und dann hab ich Rosen gepflanzt, dies und das, hab Nelken, hab andere Blumen angepflanzt. Ja, und jetzt stehn se und begucken sich alles. „Ja”, sag ich, „das ist Arbeit! Und wer so einen Garten hat, der muss immer da sein – immer! Und der muss auch wissen, wann, wo, was und wie er zu pflanzen hat.” Ich hatte letztes Jahr so viel Gemüse, trotzdem da so viele Blumen waren. Über fünfhundert Kohlrabi! Ich hatte Petersilie. Ich hatte Bohnen und alles. Das hab ich alles verschenkt an meine Arbeitskollegen, an meine Chefs. Wirsing, Blumenkohl, Erdbeeren, alles hatt ich. Ohne Kunstdünger! Ich streu nur Peru ganz dünn, das ist dieser gemahlene Vogeldreck. Ich bin ja vom Bauernhof. Ich kenn ja Landarbeit. Ich hab ja keine Angst vorn Garten. Ich hab ’ne grüne Hand. Ich kann mit dieser Hand alles pflanzen. Die Pflanze kann halbtot sein, die krieg ich zum Wachsen. Meine Chefs, die kommen im Sommer immer in ’n Garten und setzen sich in die Hollywoodschaukel und sagen: „Das können wir nicht verstehn!”

Carl-Friedrich Zeyher

Altkleiderkaufmann am Hans-Albers-Platz, 82 Jahre

April 1982

In letzter Zeit träum ich schon vom Sterben.

Das ist so mein Alter. Dann denkt man so drüber nach, wenn man müde Stunden hat. Was mach ich bloß mit dem Laden, wenn ich mal krank werde? Ich find doch keinen Nachfolger. Den Laden will doch keiner haben. Trotzdem kauf ich jeden Tag was ein. Das ist wie ’ne Krankheit. So fehlt mir oft das Bargeld, denn Ware hab ich ja genug.

Uwe Quack

Portier im Sauna Club Marlene an der Reeperbahn, 37 Jahre

Juni 1982

Ich hab damals in Westerholt ’ne Gaststätte betrieben. Und Lilly, meine Madame, hat in der Nähe gearbeitet im Kabarett.

Da bin ich dann ab und zu mal hin. Und so haben wir uns praktisch kennengelernt, berochen und hin und her. Sie ist dann immer zu mir gekommen. Aber die Fahrerei mit ’m Taxi war auf Dauer einfach zu teuer. Das kostete immer fünfunddreißig Mark; fünfunddreißig hin und fünfunddreißig zurück. Da hat sie gesagt: „Komm doch zu uns und wohn bei mir im Zimmer.” Und so haben wir uns dann ganz fest zusammengeigelt, nich? Aber dann haben wir mit ihrer Schwester Theater gehabt und ich hab gesagt: „Komm, wir packen unsern Kram zusammen und haun ab nach Hamburg.” Da haben wir Walter Lipski, den Schmuck-Walter gefragt. Und der hat mir auch sofort ’n Job besorgt in der Jungmühle. Die wurde gerade eröffnet: Damencatchen. Das war mein Geburtstag. ’78 war das. Das werd ich nie vergessen.

Und da hab ich angefangen, als Conférencier zu arbeiten. Hab auf der Bühne mit der Kapelle gejodelt, alles so’n Kram gemacht, Stimmen imitiert und bin auch öfters mal Portier gewesen. Aber dann lief die Jungmühle immer schlechter. Ja, was sollste machen? Hat gar kein Sinn, da weiter zu arbeiten. Es kommt nix dabei raus. Es wurden immer mehr Leute entlassen; die Catcherinnen auch. Also war alles im Eimer. Und davor hab ich ja auch schon so viel Stress gehabt durch das Führen der Gaststätte in Westerholt und das Mittrinken mit den Gästen, dass der Umsatz stimmt. Das spielt ja ’ne ganz große Rolle. Und dann hat man ja auch mit den Angestellten dauernd Theater gehabt. Mal sind se nicht gekommen, oder die Abrechnungen stimmten nicht. Oder sie versuchten, mich irgendwie reinzulegen oder anzuschwärzen bei Chef und Chefin. Und das regt einen ja auf. Und dann kommt natürlich noch das Rauchen dazu. Ja, und dann macht’s irgendwann knacks. Das merkst halt im Arm, hab’s aber nicht beachtet. Da war so’n Kribbeln. Aber auf der rechten Seite. Nicht auf der linken, auf der Herzseite, wo man meinen könnte. Das wusst ich dann erst später auf der Fahrt von Oldenburg nach Hamburg. Da haben wir uns im Zug inne Wolle gekriegt, weil meine Madame sehr eifersüchtig war. Na, und ich ja auch. Und dann am Bahnhof machte das knack! Da fiel ich um. Ja, und dann war ich erst mal geistig weggetreten. Danach hab ich mich wieder gefangen und bin gleich zum Doktor. EKG und all so’n Kram. „Herzinfarkt”, sagt er, „nix mehr rauchen, nix mehr trinken!” Na ja, du weißt, wie’s ist: Aufhörn tut man auch nicht so leicht. Aber ich hab von da an gelernt, mich so zu beherrschen, dass ich nicht noch einen hinterher krieg. Früher bin ich auch immer gleich wie ’n HB-Männchen hochgegangen und sofort aggressiv geworden. Aber das passiert heute auch nicht mehr.

Ich hab mich dann so umgeändert mit weniger rauchen, weniger trinken und versucht, mich nicht mehr aufzuregen. Wenn’s soweit war, hab ich gedacht: „Aufregen? Nee! Einfach umdrehen und weggehn! Das ist besser. Erst beruhigen. Dann sachlich reden.” Aber das brauchte schon ’ne Zeit, ’n Jahr, zwei Jahre. Und heute kann ich das. Jetzt kann mich gar nichts mehr erschüttern. Da nehm ich das alles leichter, klarer. Da überleg ich erst, bevor ich was mach. Und früher? Da bin ich immer sofort reingesprungen.

So, und dann hab ich hier im Sauna Club Marlene angefangen als Portier. Hier brauch ich mich nicht mehr so aufregen. Da ist kein Stress mehr. Ja, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ohne Lilly hätt ich das nicht geschafft. Ohne Madame? Nicht möglich! Weil, dann hat man ja nicht so den Halt. Und ich muss sagen, ich bereu’s nicht. Keinen einzigen Tag, obwohl sie eine aufregende Frau ist. Das pure Gegenteil von mir, wo ich so ruhig bin – geworden bin. Aber das passt ja auch gut zusammen. Gegenpole ziehen sich an.

Hier im Club Marlene koberst du hier draußen die Leute an, die vorbeigehen. Das ist ganz normal; sprichst mit denen. Allerdings musst du dir die Leute schon raussuchen, weil das hier ja richtig zum Bumsen ist, nich? Wir haben ’n richtigen Swimmingpool drin, Solarium, ’ne Bar und alles. Da geht es immer schön flott und rund da drinnen. Und morgens freut man sich, wenn die Kasse stimmt. Was ich da so auf die Hand krieg, ist manchmal ganz gut. Unser Chef ist hervorragend. Der sagt, wenn man mal nicht so auf Zack ist: „Komm, setz dich mal ’ne halbe Stunde hier rein, mach mal ’ne Pause, spann dich mal aus, sonst drehst du mir durch, wenn du keine Leute reinkriegst.” Und danach geht’s umso besser. Das ist ’n feiner Mensch, unser Chef. Das ist für mich der humanste Chef, den ich je hatte.