22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

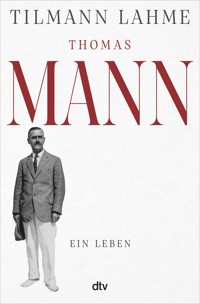

Das wahre Leben Thomas Manns Er ist der literarische Magier des zwanzigsten Jahrhunderts: Nobelpreisträger und gefeiertes Genie, Großbürger und Familienvater, mit seiner Frau Katia in jahrzehntelanger Ehe verbunden und zugleich so unglücklich, wie man nur sein kann. Er liebt und darf nicht lieben, die Vorstellungen seiner Zeit stehen ihm im Weg. Was für ein Antrieb zu großer Literatur – und was für ein leidvolles Leben. Seit seinem frühen Welterfolg mit den ›Buddenbrooks‹ und zwei Jahrzehnte später mit dem ›Zauberberg‹ öffnen sich ihm alle Türen, bis hin zu der im Weißen Haus. Keine deutsche Stimme kämpft so hörbar gegen Hitler wie seine, kein anderer häuft Ehrungen auf sich wie er. Seine Frau Katia und seine sechs Kinder umringen ihn dabei wie eine Festung. Doch der Abgrund ist immer nur einen Schritt entfernt. Tilmann Lahme erzählt uns diese Biografie, wie sie noch nie erzählt worden ist: mit neuen Einblicken und unveröffentlichten Quellen, mit unbekannten Tagebuchpassagen und Briefen an den besten Jugendfreund, mit dessen Erinnerungen und mit Susan Sontags nie gedrucktem Essay ›Bei Thomas Mann‹. Damit gibt er uns, worauf wir lange gewartet haben, nämlich endlich den ganzen Thomas Mann. »Wer nur ein einziges Buch über Thomas Mann lesen möchte, sollte dieses auswählen. Wer kein Buch über Thomas Mann lesen möchte, sollte seine Entscheidung überdenken und das Gleiche tun.« Daniel Kehlmann, Die Zeit »Eine mit glänzenden Einsichten gespickte Engführung von Leben und Werk: in klar-pointiertem Stil, mit sarkastischem Humor und doch nicht ohne echte Anteilnahme. (…) Tilmann Lahmes verblüffendes Buch wird noch von vielen Generationen gelesen werden.« Edo Reents, Frankfurter Allgemeine Zeitung »Dieser Biografie gelingt etwas gänzlich Unerwartetes: Sie zeichnet ein vollkommen neues Bild von Thomas Mann – und wie seine Homosexualität sein Leben, sein Leiden an der Welt und sein Schreiben geprägt hat.« Der Spiegel »Tilmann Lahmes Buch nimmt das große Seelendrama Thomas Manns, das unterdrückte, endlich, endlich ernst.« Tilman Krause, Welt am Sonntag »Was für ein großartiges Buch! So viel Wissen, so viel Klarheit, so viel neue Sicht – purer Lesegenuss!« Florian Illies

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 782

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Über das Buch

Seit Thomas Manns frühem Welterfolg mit den ›Buddenbrooks‹ und zwei Jahrzehnte später mit dem ›Zauberberg‹ öffnen sich ihm alle Türen, bis hin zu der im Weißen Haus. Keine deutsche Stimme kämpft so hörbar gegen Hitler wie seine, kein anderer häuft Ehrungen auf sich wie er. Seine Frau Katia und seine sechs Kinder umringen ihn dabei wie eine Festung. Doch der Abgrund ist immer nur einen Schritt entfernt.

Tilmann Lahme

Thomas Mann

Ein Leben

Mit Susan Sontags nie gedrucktem Essay

Inhaltsverzeichnis

VORSPIEL, 1903

I ANFÄNGE UND FRÜHE SCHRECKEN

SZENEN EINER KINDHEIT

SCHULE, VATER, GEDICHTE: BRRR!

LIEBE UND LEID, NICHT NUR LITERARISCH

WEHMUT UND REBELLION: DAS LEBEN IST DA!

STIEFKINDER DER NATUR

HÄSSLICHE TRAGIKOMÖDIEN

EIN BISSCHEN MITLEID UND VIEL VERACHTUNG

II DIE HUNDE IM SOUTERRAIN

EIN BOMBENERFOLG

ACHTERBAHNFAHRT MIT OTTO

ZURÜCKGEBLIEBENE BANAUSEN

BANALE WEIBER UND GESUNDE MÄNNER

IN BEHANDLUNG

DER UNGLÜCKLICHE DILETTANT

ASKETISCHE IDEALE UND GYMNASTISCHES RUMPFKREISEN

III LIEBE, GELD UND EIN BLICK IN DEN ABGRUND

DISKRETE FORMEN UND MASKEN

DAS BÖSE LUISCHEN

ABWÄRTS

DEPRESSIONEN UND UNVERHOFFTES HERZENSGLÜCK

FROMME GELDGIER

LIEBE UND UNTERGANG DER BUDDENBROOKS

EIN LÖWENWURF

IV DAS HERZ IN DER HAND

VERLIEBTE ATTACKEN

UNBEIRRBAR

DIE WONNEN DER GEWÖHNLICHKEIT

SCHMETTERLINGSHAUCH

THOMAS TÖFFEL

DUMME KLEINE KATJA

EIN STRENGES GLÜCK

V DIE GROSSE GEREIZTHEIT

KATIA, KINDER, KRISEN

IM EISENHAGEL

DREIERLEI LIEBE

AN EINEM HAAR

AUF DEM ZAUBERBERG

KROKOWSKI UND DAS SORGENKIND DES LEBENS

EINE KLEINE FEUCHTE STELLE

VI GLANZ UND FINSTERNIS

WAS FÜR EINE FAMILIE

DIE WILDEN ZWANZIGER

HINTER DER MASKE

EINE SCHALLENDE EHRUNG

KAMPFESMUT

EIN DEUTSCH-FRANZÖSISCHES LEBEN

GOETHE IN HOLLYWOOD

VII LETZTE DINGE

THAMAR UND DIE HOHLE NULL

DU DARFST NICHT LIEBEN

SCHWER ERTRÄGLICH

WALLFAHRT

FORTSCHRITTE IN BISEXUALITÄT

AM NARRENSEIL

LETZTE AFFÄREN

NACHSPIEL ODER DER GEOPFERTE FREUND

ANHANG

Susan Sontags Text ...

SUSAN SONTAG BEI THOMAS MANN

THOMAS MANN AN OTTO GRAUTOFF

HINWEISE ZUR LITERATUR ÜBER THOMAS MANN

ABKÜRZUNGEN UND KURZTITEL

Abkürzungen

Kurztitel

NACHWEISE

VORSPIEL

I ANFÄNGE UND FRÜHE SCHRECKEN (1875–1894)

Szenen einer Kindheit

Schule, Vater, Gedichte: Brrr!

Liebe und Leid, nicht nur literarisch

Wehmut und Rebellion: Das Leben ist da!

Stiefkinder der Natur

Hässliche Tragikomödien

Ein bisschen Mitleid und viel Verachtung

II DIE HUNDE IM SOUTERRAIN (1894–1896)

Ein Bombenerfolg

Achterbahnfahrt mit Otto

Zurückgebliebene Banausen

Banale Weiber und gesunde Männer

In Behandlung

Der unglückliche Dilettant

Asketische Ideale und gymnastisches Rumpfkreisen

III LIEBE, GELD UND EIN BLICK IN DEN ABGRUND (1897–1901)

Diskrete Formen und Masken

Das böse Luischen

Abwärts

Depressionen und unverhofftes Herzensglück

Fromme Geldgier

Liebe und Untergang der Buddenbrooks

Ein Löwenwurf

IV DAS HERZ IN DER HAND (1901–1905)

Verliebte Attacken

Unbeirrbar

Die Wonnen der Gewöhnlichkeit

Schmetterlingshauch

Thomas Töffel

Dumme kleine Katja

Ein strenges Glück

V DIE GROSSE GEREIZTHEIT (1905–1924)

Katia, Kinder, Krisen

Im Eisenhagel

Dreierlei Liebe

An einem Haar

Auf dem Zauberberg

Krokowski und das Sorgenkind des Lebens

Eine kleine feuchte Stelle

VI GLANZ UND FINSTERNIS (1925–1941)

Was für eine Familie

Die wilden Zwanziger

Hinter der Maske

Eine schallende Ehrung

Kampfesmut

Ein deutsch-französisches Leben

Goethe in Hollywood

VII LETZTE DINGE (1942–1955)

Thamar und die hohle Null

Du darfst nicht lieben

Schwer erträglich

Wallfahrt

Fortschritte in Bisexualität

Am Narrenseil

Letzte Affären

NACHSPIEL ODER DER GEOPFERTE FREUND

BILDNACHWEISE

Personenregister

VORSPIEL, 1903

Er muss einen Tropfen eigenes Blut in die Tinte geben, wenn er schreibt, das weiß Thomas Mann längst. Für seine Schreibversuche, in denen es anders war, geniert der 27-Jährige sich mittlerweile. In seiner ersten veröffentlichten Erzählung Gefallen hat er einen Text des bewunderten Bruders variiert, wie überhaupt fast alles an Eindruck und Einfluss über Heinrich Mann kam in den frühen Jahren. Ein junger Mann verliebt sich in ein einfaches Mädchen, bei Heinrich eine arme Angestellte, bei ihm eine Schauspielerin. Beide Frauen brauchen Geld. Beide werden sie deswegen »fallen«, sich für Geld jemand anderem hingeben. Die Liebesgeschichten enden in Enttäuschung.

Bei Heinrich Mann ist Kritik an der sozialen und gesellschaftlichen Lage der Frauen spürbar, auch Selbstkritik an der männlichen Rolle des wohlhabenden Bürgersohnes, der diese Lage ausnutzt; das letzte Wort hat die gefallene, aber selbstbewusste Frau. Bei Thomas Mann hingegen vibriert ein gewaltiges Schreibtalent in einem Text, dessen Thema ihn erkennbar nicht interessiert: Die Frauenemanzipation wird durch die belächelte Figur, die sie vertritt, zum Herrenwitz der Erzählung, die Verliebtheit des jungen Mannes wirkt schwülstig, die Frauenfigur bleibt klischeehaft und blass.

Das ist neun Jahre her. Mittlerweile hat Thomas Mann seinen Weg gefunden, sich literarisch auszudrücken. Was ihn wirklich bewegt, verbirgt er in seinen Erzählungen hinter »diskreten Formen und Masken«, um sie dem Publikum zu präsentieren. Ökonomisch ist das kein Erfolg. Der Novellenband Der kleine Herr Friedemann verkauft sich schlecht. All diese Geschichten von Außenseitern, die an Liebe und Leben scheitern, sind den Lesern zu hart und zu kalt. Ob das mit dem neuen Novellenband Tristan besser wird, der gerade im März 1903 erschienen ist?

Hermann Hesse, als Autor noch nicht weiter bekannt, veröffentlicht eine Buchkritik. Er schätzt sehr, was Thomas Mann schreibt, und fühlt auch eine gewisse Verwandtschaft; dieser Blick von außen, wie sein eigener, ist schärfer und schmerzlicher, als wenn man in der Mitte steht und dazugehört. Nur eine der Erzählungen lässt »dauernd unbefriedigt«, meint Hesse. Darin tritt ein betrogener Ehemann seiner bösen Frau zuliebe bei einem Fest in Frauenkleidern und mit Perücke auf. Er singt als »Luischen« ein Lied, wird zum Gespött und bricht schließlich tot auf der Bühne zusammen. Was ist dieses »Luischen« nur für eine »sonderbare und häßliche Geschichte«, wie Thomas Mann sie selbst nennt?

Die 12. Auflage der Psychopathia sexualis von Richard von Krafft-Ebing ist 1903 erschienen, die letzte Ausgabe des Buches, die der Arzt und Sexualwissenschaftler noch selbst überarbeitet hat. Als Buch wird er sie nicht mehr sehen, im Dezember 1902 ist er gestorben. Sein Buch analysiert das Sexleben des Menschen, und vor allem analysiert es all das, was als krankhaft angesehen wird: sexuelle Handlungen aller Art, die nicht der Fortpflanzung dienen, also »widernatürliche«, »pathologische Erscheinungen«.

Mit dem Blick des Arztes, der sich über einen besonders interessanten Krankheitsfall beugt, behandelt Krafft-Ebing die Homosexualität, diese »Perversion«, sogar besonders ausführlich. Von Auflage zu Auflage hat er immer neue Fallbeispiele und autobiografische Zuschriften dieser »Stiefkinder der Natur« aufgenommen. Thomas Mann kennt das Buch genau. Ob ihn je eine Lektüre so erschüttert hat?

Ebenfalls im Novellenband Tristan erscheint 1903Tonio Kröger. Fast alles, was Thomas Mann schreibt, hat eigenes Erleben oder zumindest selbst Beobachtetes als Kern. Sein erster Roman ist eine literarische Verwandlung der eigenen Lübecker Herkunft, Kindheit und Familiengeschichte. Und doch ist Tonio Kröger die erste wirklich radikal autobiografisch grundierte Erzählung. Näher könne man ihm persönlich nicht kommen, als wenn man diese Erzählung lese, schreibt er einem Kollegen, der seine persönliche Unzugänglichkeit moniert hat.

Die Hauptfigur ist ein Schriftsteller, der sich nach dem Leben sehnt, nach Liebe und Zugehörigkeit, der sich in die Blonden und Blauäugigen, die Einfachen und Nichtintellektuellen verliebt, in Pubertätsjahren in einen Jungen, der aber als Künstler ausgeschlossen ist von den »Wonnen der Gewöhnlichkeit«. Dieser Tonio Kröger reist in seine nordische Heimat und nach Dänemark und findet schließlich einen Weg, Leben und Kunst zu versöhnen; zumindest ein wenig: indem er den Gegensatz überwinden und seine kalte Welt des Künstlers wärmen und erhöhen will durch die Liebe zu den »hellen Lebendigen, den Glücklichen, Liebenswürdigen und Gewöhnlichen«.

Liebe trotz Distanz, kann das gut gehen? Und überhaupt: Ist das nur ein literarisches Gedankenspiel oder ein Vorsatz zum Handeln? Im wahren Leben ist Thomas Mann im Februar 1903 nach Berlin gereist. Er liest aus Tonio Kröger und freut sich über seinen beginnenden Erfolg als Schriftsteller. Und dann küsst er dort ein Mädchen. Aber ist er nicht in Paul Ehrenberg verliebt, den Studenten und Maler, der einfließt in die Figur des Hans Hansen, so schmerzlich geliebt von Tonio Kröger? Aus Berlin schreibt Thomas Mann einen Brief heim nach München an Paul (und an dessen Bruder). Vom Berliner Trubel schreibt er und »bin auch dabei!«. Das Mädchen und den Kuss erwähnt er nicht. Seinen Brief unterzeichnet er mit »Tonio Kröger«.

Liebe, Sehnsucht und literarische Anspielungen sind wohl vergeblich beim realen Werben um den Blonden und Blauäugigen, wie er mittlerweile ahnt. Wenige Monate nach dem Brief aus Berlin nimmt Thomas Mann noch einmal Anlauf und schickt Paul Ehrenberg ein Foto von sich. Auf die Rückseite hat er ein Gedicht geschrieben:

Hier ist ein Mensch, höchst mangelhaft:

Voll groß und kleiner Leidenschaft,

Ehrgeizig, eitel, liebegierig,

Verletzlich, eifersüchtig, schwierig,

Unfriedsam, maßlos, ohne Halt,

Bald überstolz und elend bald,

Naiv und fünf mal durchgesiebt,

Weltflüchtig und doch weltverliebt,

Sehnsüchtig, schwach, ein Rohr im Wind,

Halb seherisch, halb blöd und blind,

Ein Kind, ein Narr, ein Dichter schier,

Schmerzlich verstrickt in Will’ und Wahn,

Doch mit dem Vorzug, daß er Dir

Von ganzem Herzen zugethan!

Eine Annäherung in selbstironischer Verkleidung. Was Paul Ehrenberg davon hält? Nur wenige Wochen nach dem neuen Anlauf, Paul zu umwerben, beobachtet Thomas Mann auf einem Gartenfest in München eine junge Frau. Seinem engsten Jugendfreund Otto Grautoff berichtet er von diesem Erlebnis und malt sich und ihm ein »Zaubermärchen« aus. Wie seltsam, meint er, dass Otto schon wieder Zeuge und Mitwisser ist, genau wie damals, als er sich auf dem Schulhof in Lübeck in den Mitschüler Willri verliebte. Was aus seinem Zaubermärchen wird, steht in den Sternen. Otto soll jedenfalls nicht über die Sache reden und schon gar nicht Alfred Kerr gegenüber, dem berühmten Theater- und Literaturkritiker. Offenbar weiß er, dass Kerr sich bereits vergeblich um die junge Katia bemüht hat, die ihm auf dem Gartenfest ins Auge gefallen ist.

Gar kein Glück in der Liebe? In der Literatur jedenfalls nicht. Auch nicht im Roman Buddenbrooks, zwei Jahre zuvor erschienen. Verfall und Unglück beherrschen auch diese Familiengeschichte, von der sich längst herumgesprochen hat, dass sie viel mit der eigenen Familie des Autors zu tun hat. Aber die Figuren sind lebendig und trotz ironischer Distanz mit Sympathie geschildert, ein fesselnder, brillanter Roman; und alle lieben Tony, dabei hat sie am meisten Pech in der Liebe. Buchhändlerisch ein stockender Beginn: Über tausend Seiten auf zwei Buchbände verteilt, das fand hier und da Anerkennung in der Kritik, aber kaum Käufer. Nun bringt Samuel Fischer die Familiengeschichte auf Dünndruckpapier in einem Band und damit preisgünstig heraus – und der Erfolg ist da. Kurz nach Weihnachten 1903 kommt bereits die 15. bis 18. Auflage in den Buchhandel.

Das Jahr 1903 ist ein Entscheidungsjahr. Am 5. Dezember schreibt Thomas Mann seinem Bruder einen Brief, es geht um dessen neuen Roman Die Jagd nach Liebe. Siebzehn handschriftliche Seiten lang erklärt er, wie schrecklich er dieses Buch findet, und nicht nur das Buch, eigentlich alles, was er macht und schreibt. Heinrich Mann reibt sich die Augen, als er den Vorwurf »Wirkungssucht« liest und dass er vom Ehrgeiz getrieben sei, dem Buddenbrooks-Erfolg etwas Eigenes entgegenzusetzen.

Auf dem Höhepunkt seines brüderlichen Hassbriefes kommt Thomas Mann auf das ausgiebig geschilderte Sexleben der Figuren in Heinrich Manns Roman zu sprechen. Es fehle das »Leiden am Geschlechtlichen«, stattdessen all diese »schlaffe Brunst in Permanenz« und ein »fortwährender Fleischgeruch«: Sie »widern an«. Wenn Heinrich Mann nach diesem Brief nie wieder mit seinem Bruder gesprochen hätte: Niemand könnte sich darüber wundern.

Doch es kommt anders. Wie überhaupt alles ganz anders kommt.

IANFÄNGEUNDFRÜHESCHRECKEN

(1875–1894)

SZENENEINERKINDHEIT

Mittags um zwölf Uhr ist er zur Welt gekommen, erzählt er später, die Sterne stehen »günstig«, Horoskope sagen ihm ein »langes und glückliches Leben« und einen »sanften Tod« voraus. Seine Kindheit ist »gehegt« und »glücklich«. Er ist das Lieblingskind seiner Mutter. Er besitzt einen Kaufmannsladen mit einem kleinen Kornspeicher ganz wie der große seines Vaters, des Getreidekaufmanns. Ein Schaukelpferd ist eines seiner liebsten Spielzeuge, er tauft es »Achill«. Indianerspiele sind nichts für ihn, stattdessen immer wieder die mythische Welt von Homer. Vor Troja, auf Ithaka und auf dem Olymp ist er so sehr zu Hause wie seine Altersgenossen in der Welt von Winnetou oder Lederstrumpf. Als Gott Hermes springt er mit Flügelschuhen aus Papier durch das Zimmer, als Achill schleift er seine jüngere Schwester unerbittlich um die Mauern von Ilion.

Neben den sichtbaren Spielen gibt es die unsichtbaren, die inneren Abenteuer. So erwacht er eines Morgens mit dem Entschluss, ein zehnjähriger Prinz mit Namen Karl zu sein. Er kleidet sich fürstlich, hält »angeregte Zwiesprache« mit einem erdachten Adjutanten und geht »stolz und glücklich mit dem Geheimnis meiner Würde« umher. Ein wenig dringt das Spiel in die äußere Welt, da auch das »Kindermädchen« einbezogen wird und ihn als königliche Hoheit behandeln muss. Von seinem großen Bruder übernimmt er später ein Puppentheater. Dieses liebt er so sehr, dass er sich auf den Stimmbruch freut, um mit neuer, tieferer Stimme seine Musikdramen aufführen zu können. Jemals etwas anderes zu machen ist ihm undenkbar. Ja, sitzt er nicht eigentlich immer noch vor dem Puppentheater?

In dieser Art und immer wieder neu und mit anderen Details berichtet Thomas Mann später über seine Kindheit. Er will im Rückblick als Kind bereits jemand gewesen sein, der in gerader Linie auf jenen Thomas Mann zuläuft, der ein großer und berühmter Schriftsteller ist. Seine Geburtszeit verlegt er in die Mittagsstunde und passt sich ein Sternbild an, das ihn in die Nähe von Goethe bringt. Er spielt die Spiele, die Wagner und Goethe spielten, und seine Erinnerungen kokettieren mit denen von Goethe, Gottfried Keller und Hans Christian Andersen.

Im Kind, dem Prinzen Karl-Thomas, soll der spätere Künstler bereits deutlich zu erkennen sein, der einen Prinzen-Roman und einen über einen Hochstapler schreibt, der laufend in fremde Rollen schlüpft. Als ein Herausgehobener, Bevorzugter, Besonderer stellt er sich dar, das Kind, das dem Herzen der schönen Mutter am nächsten steht. Ein Schriftsteller erzählt über sein Werden, niemand wundere sich über literarische Freiheiten. Im gar zu vertrauten Verhältnis zum wirklichen Geschehen sollte man das alles lieber nicht sehen, selbst wenn hier und da Wahres einfließt in die inszenierte Kindheit.

Lübeck liegt also im dichten Nebel. Wer Norddeutschland kennt, weiß, wie schwer der sich manchmal auflöst. So viel ist unstrittig: Paul Thomas Mann wird am 6. Juni des Jahres 1875 in der Hanse- und Kaufmannsstadt geboren. Es ist ein Sonntag. Er kommt als zweiter Sohn des Getreidekaufmanns und wenig später auch Lübecker Senators Heinrich Mann zur Welt. Dieser leitet die Firma Mann in dritter Generation. Mit 15 Jahren musste er bereits von der Schule abgehen, um ins erfolgreiche Geschäft des Vaters einzusteigen. Nach Lehrzeit und Erfahrungen im Ausland, geschäftlich in Amsterdam und privat und zur Kur auch in Frankreich, hat er Ehrgeiz, Können und einen Sinn für fremde Kultur und französische Literatur mit nach Lübeck gebracht und im Alter von 23 Jahren die väterliche Firma übernommen.

Die Familie führt das Leben wohlhabender Leute: große Villa im Stadtzentrum und »Gartenhaus« in der Vorstadt, feine Kleidung, Manieren und Lebensart, Bedienstete und gesellschaftlicher Umgang in den Kreisen der vornehmen Gesellschaft. Seit 1887 versorgt ein Elektrizitätswerk jene Lübecker, die es sich leisten können, mit Strom. Um 11 Uhr abends wird der Betrieb eingestellt, es sei denn, ein Senator hat zum Festessen geladen, dann wird »schon einmal zwei Stunden länger Strom geliefert!«, wie der Stadthistoriker mit erstauntem Ausrufezeichen feststellt. Wie intensiv Senator Mann sich dieses Privilegs bedient, ist nicht überliefert.

Um die Kinder kümmert sich eine Nanny. Sommerferien verbringt die Familie an der Ostsee in Travemünde. Hier erwacht Thomas Manns Liebe zum Meer – und zur Musik: Die Vormittage gehören dem Strand, die Nachmittage den Konzerten im Musiktempel des Kapellmeisters Heß. Bald beginnt Thomas Mann mit Geigenunterricht. Literatur und Musik spielen früh eine große Rolle in seinem Leben: die Märchen der Brüder Grimm und noch mehr die von Hans Christian Andersen, die griechischen Göttersagen, die Gedichte von Heinrich Heine und Theodor Storm. Richard Wagner ist der musikalische Star des 19. Jahrhunderts und Thomas Mann ein großer Anhänger. Das Betörende dieser bombastischen Musik um Liebe, Tod und Gruft und all die germanischen Mythen in Wagners Klangwelt faszinieren ihn früh und ein Leben lang.

Thomas Manns älterer Bruder heißt Heinrich wie der Vater, es folgen zwei jüngere Schwestern, Julia und Carla, und, als Thomas Mann bereits fünfzehn Jahre alt ist, noch ein Bruder, Viktor. Der Vater ist ein interessanter Mann in einer interessanten Stadt. Ein Getreidekaufmann, der über seine Kornspeicher hinausschaut. Das Kaufmännische hat seinen Reiz verloren. Literarisch interessiert, wächst die private Bibliothek, ein Teil davon hinter einem schützenden Schloss, den Kindern und vielleicht auch seiner Frau nicht zugänglich. Er liest die provokanten Gesellschaftsromane von Émile Zola, am Strand verborgen hinter einer Schutzhülle. Mittlerweile hat er einen Firmenmitarbeiter zum Teilhaber gemacht. Er überlässt Hans Christian Wilhelm Eschenburg mehr und mehr das Tagesgeschäft. Stärker lockt ihn das Politische. Als Finanzsenator ist er der zweite Mann in der Republik Lübeck, direkt nach dem Bürgermeister. Selbst kann er Bürgermeister nicht werden, weil er nicht studiert hat. Bei seinem Sohn soll das anders werden.

Im Deutschen Reich, das sich unter Bismarck 1871 gegründet hat, steht Lübeck für ein kurioses Element dieses Landes und seines Föderalismus. Als einer von 25 Bundesstaaten ist Lübeck ein Zwerg, nach Fläche und Einwohnerzahl auf dem vorletzten Platz. Im dominierenden Preußen leben fast 25 Millionen Einwohner, in Stadt und Umland des Staates Lübeck rund 52000. Die stolze Hansestadt war im 14. Jahrhundert die »Königin der Hanse« und eine der wichtigsten Handelsstädte Europas. Die Kaufmannswelt bestimmt seither auch politisch das Stadtleben. Doch die großen Zeiten sind lange vorbei. Während das Reich insgesamt einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt und gerade die Handels- und Hafenstädte auch durch die rücksichtslose deutsche Kolonialpolitik zu neuen Geschäften gelangen, profitiert Lübeck nur wenig. Der Nord-Ostsee-Kanal, der in der Jugendzeit von Thomas Mann gebaut wird, sorgt dafür, dass Lübeck als Hafenstadt und Handelszentrum endgültig an Bedeutung verliert. Eine hübsche Provinzstadt im lebhaften Bewusstsein ihrer großen Vergangenheit und Besonderheit. Auf den Straßen hört man den trotzigen Kinderreim:

Hamburg, Lübeck und Bremen,

Die brauchen sich nicht zu schämen,

Denn sie sind eine freie Stadt,

Wo Bismarck nichts zu sagen hat.

Thomas Manns Mutter hat ebenfalls familiäre Wurzeln in Lübeck. Die Familie Bruhns gehört sogar länger zur Geschichte von Lübeck als die Familie Mann, auch sie eine Kaufmannsdynastie, aber wirtschaftlich bedeutender und reicher. Das ist die väterliche Seite von Julia Mann. Ihre mütterliche Seite trägt eine andere Welt mit ins Leben von Thomas Mann und seinen Geschwistern.

Julias Vater Johann Ludwig Hermann Bruhns hätte als ältester Sohn den florierenden Weingroßhandel seines Vaters übernehmen sollen, entschied sich aber anders. Als zwei schwarze Schafe der Familie 1840 nach Südamerika verbannt wurden, überließ er die väterlichen Geschäfte dem jüngeren Bruder und begleitete, gerade neunzehn Jahre alt, die beiden Vettern auf dem Weg nach Brasilien. In der ehemaligen portugiesischen Kolonie, mittlerweile unabhängiges Königreich, nannte er sich João Luiz Germano Bruhns, gründete eine Firma zum Export von Kaffee und Zucker und besaß einige Jahre später in Paraty, zwischen Santos und der Hauptstadt Rio de Janeiro gelegen, Kaffeeplantagen. Mit all dem war er erfolgreich und wurde wohlhabend. Er heiratete die Tochter eines Nachbarn und Geschäftspartners, Maria Luiza da Silva, deren aus Portugal stammende Familie in vierter Generation in Brasilien lebte und als Gutsbesitzer reich geworden war. Hochzeitsgeschenk des Schwiegervaters: zwei afrobrasilianische Sklaven.

In keinem anderen westlich orientierten Land der Welt wird an der Sklaverei so lange festgehalten wie in Brasilien, erst 1888 wird sie abgeschafft. Die Großgrundbesitzer und Plantagenbetreiber wie da Silva und Bruhns profitierten enorm von der Ausbeutung der Entrechteten. Julia kam als viertes Kind zur Welt. Als Nanny kümmerte sich die aus Mosambik stammende afrobrasilianische Sklavin Anna um sie. 1857 starb die Mutter bei der Geburt eines weiteren Kindes. Ein Jahr später verkaufte der »Pai«, wie die Kinder ihn nannten, sein Haus und die Plantagen mit 18000 Kaffeepflanzen sowie »zehn, auf Pfeilern stehende und schindelgedeckte Sklavenhütten«. Die vielen Sklaven, die er auf seiner Plantage arbeiten ließ, wurden mit ihrem jeweiligen Wert wie alles andere in der Auflistung seiner Besitztümer verzeichnet.

Bruhns reiste mit seinen fünf Kindern und der Nanny nach Lübeck. Dort ließ er die Kinder bei der Familie Bruhns und kehrte mit der Sklavin Anna selbst nach Brasilien zurück. Julia war sieben Jahre alt und sprach nur Portugiesisch. Zehn Jahre später hat sie den kulturellen Schock, den Tod der Mutter und den Verlust der schwarzen Ersatzmutter sowie des Vaters leidlich überwunden und sich in Lübeck eingefunden. Eine Wunde bleibt.

Als der Kaufmann Heinrich Mann der schönen, hochgewachsenen, musikalischen Julia mit dem exotischen Hintergrund den Hof macht, reden alle ihr zu, brieflich auch der Vater aus der Ferne. Den Mann, den sie eigentlich liebt, darf sie nicht heiraten. Paul Stolterfoht ist ökonomisch für die Familie nicht akzeptabel. Der Pai reist eigens über den Atlantik, um ihn ihr auszureden. Dabei verwechselt die Familie Herkunft und Erbaussichten mit Zukunft. Von allen Gefühlsfragen abgesehen, wäre Paul Stolterfoht selbst ökonomisch eine gute, womöglich die bessere Wahl gewesen. Er wird in Riga später als Inhaber einer Handelsfirma ein reicher Mann. Julia Bruhns blickt ihm lange nach. So aber heiratet sie im Alter von achtzehn Jahren den elf Jahre älteren Heinrich Mann, bald Senator von Lübeck. Eine vernünftige Wahl, von Liebe keine Spur.

Johann Siegmund Mann jun. (1797–1863), der Großvater väterlicherseits: der Zweite der Lübecker Kaufmannsdynastie der Manns. Nun ja, »Dynastie«: Nach drei Generationen ist Schluss. Sein Vater, Johann Siegmund Mann sen., ist 1775, genau 100 Jahre vor Thomas Manns Geburt, als Lehrling aus Rostock nach Lübeck gekommen und hat hier einige Jahre später die Firma »Johann Siegmund Mann, Commissions- und Speditionsgeschäfte« gegründet. Mit den durchziehenden französischen Truppen Napoleons machte der Senior mit Getreide gute Geschäfte. Sein Sohn Johann Siegmund jun. ist geschäftlich der erfolgreichste der Manns und steigert den Wert der Firma um das Zwanzigfache. Er kauft 1841 das große Haus in der Mengstraße, das zum Firmen- und Familiensitz und später als Buddenbrookhaus berühmt wird. In zweiter Ehe heiratet er Elisabeth Marty (1811–1890), deren Vater, ein wohlhabender Kaufmann auch er, aus der Schweiz stammt. Gemeinsam haben sie fünf Kinder. Ihr ältester Sohn ist Thomas Manns Vater.

Den Großvater lernt Thomas Mann nur aus Erzählungen kennen. Er stirbt lange vor seiner Geburt an Tuberkulose. Die Großmutter sieht er oft in ihrem schönen Haus, wo auch das Weihnachtsfest gefeiert wird. Sie ist sehr gläubig und in der Kirche engagiert. Diesen väterlichen Teil der Familie glaubt man durch Buddenbrooks zu kennen.

Der Großvater mütterlicherseits, Johann Ludwig Hermann Bruhns (1821–1893): ein Abenteurer und Geschäftemacher, ein Auswanderer, der eine neue Kultur erobert, ein Deutscher, der ein Deutsch-Brasilianer wird, fließend portugiesisch spricht und schreibt, mit dem brasilianischen Kaiser Dom Pedro II. in freundschaftlichem Kontakt steht und dessen kaiserlicher Delegierter wird; ein Plantagenbesitzer und Kaffeehändler, darüber hinaus ein Sklavenhalter, der neueren Erkenntnissen zufolge mit einer seiner Sklavinnen, Anna, der schwarzen Nanny seiner Tochter Julia, ein Kind hat, die Tochter Lucianna. Öffentlich wird die Vaterschaft verschwiegen. Lucianna ist vier Jahre jünger als Julia. Diese erwähnt ganz unbedarft in ihren Kindheitserinnerungen, sie habe mit dem »Mulattenkinde« gespielt. Von der Vaterschaft weiß sie nichts. Ob ihr Sohn Thomas Mann von seiner Tante je erfahren hat?

1877 kehrt Bruhns nach Europa zurück und lebt im Alter bei seiner Tochter Maria in Kassel. Julia Mann sucht anhänglich die Nähe zu ihrem »Pai«, hier auf dem Foto als älterer Mann zu sehen. Es scheint das einzige Bild zu sein, das von ihm erhalten ist. Bei Thomas Mann hinterlässt er fast keine Spuren. Er erwähnt Opa Bruhns kaum einmal.

Maria Bruhns (1828–1856), die Großmutter mütterlicherseits (Ausschnitt aus einem Ölgemälde), ist eine geborene da Silva und stammt aus einer brasilianischen Familie mit Wurzeln in Portugal, bis kurz vor ihrer Geburt das Land der Kolonialherrschaft über Brasilien. In der Familie Mann wird überliefert, man sei über die Mutter teils »kreolischer« Herkunft. Gemeint ist damit: Man habe aus Portugal stammende Vorfahren, die nach Brasilien auswanderten, aber stets innerhalb der portugiesischen Oberschicht heirateten. Neuerdings hört man, es gebe auch brasilianisch-indigene Vorfahren in der Linie der da Silvas. Der Beleg steht aus.

SCHULE, VATER, GEDICHTE: BRRR!

Thomas Mann mit der Schultüte im Arm, Ostern 1882, erwartungsvoll in die Kamera blickend, voller Vorfreude oder in banger Erwartung auf das, was kommen wird: Ein solches Bild existiert nicht. Die Einschulung ist offenkundig kein Anlass, den die Familie für wichtig genug ansieht, um ihn im Fotoatelier nachstellen zu lassen. Dabei geht man durchaus ins Studio von Hermann Linde in der Breiten Straße und setzt Familienbilder in Szene, sorgsam frisiert und gekleidet vor bemalten Tapeten und mit Spielzeug und anderen Utensilien, die nicht die eigenen sind, aber eine familiäre Umgebung vorspielen. Alle schauen ernst, niemand ist zum Vergnügen hier – nur der Senator Mann lächelt auf einem Bild mit seinem ältesten, vielleicht dreijährigen Sohn Heinrich, als freute er sich über das Dokument des Firmeninhabers mit seinem künftigen Nachfolger. Das Lächeln wird ihm noch vergehen.

Wenige Jahre später ist klar, dass es weitsichtig war, die Einschulung nicht als besonderes, zu feierndes Ereignis auf einem Foto festzuhalten, bei keinem der beiden älteren Söhne. Im Herbst 1889 verlässt Heinrich Mann das Gymnasium Katharineum mitten im Schuljahr der Obersekunda, zweieinhalb Jahre vor dem Abitur. Im Jahr zuvor ist er sitzen geblieben, und nun hat er keine Lust mehr. Nur fort aus der Enge der Heimatstadt. Er beginnt eine Lehre als Buchhändler in Dresden. Der Vater hat die Hoffnung längst aufgegeben, sein Ältester könnte ihm in der Firma nachfolgen oder ein Studium absolvieren.

Im selben Jahr, als Heinrich die Schule und Lübeck verlässt, wird Thomas Mann auf dem Katharineum in die Untertertia, die heutige achte Klasse, eingeschult. Er besucht die Klasse des Realgymnasiums, also nicht den althumanistischen Zweig. Kein Altgriechisch, dafür moderne Fremdsprachen. Zuvor hat er, wie Heinrich, die vorbereitende Schule des Dr. Bussenius besucht. Die ruhmlose Schulkarriere seines Bruders übertrifft er mit der seinen: In der letzten Klasse der Vorschule ist er bereits zum ersten Mal sitzen geblieben.

Der früheste Brief von Thomas Mann, der sich erhalten hat, stammt aus seinem ersten Schuljahr am Gymnasium. Er schreibt im Oktober 1889 der ehemaligen Nanny Frieda Hartenstein und hat schlechte Nachrichten: Gerade müsse er »ziemlich viele Schularbeiten« machen. Im nächsten Brief an Hartenstein drei Monate später genießt er die Ferien. Er lese Schiller, zu Weihnachten habe er eine Werkausgabe bekommen. »Sonnabend fängt die Schule wieder an. Denken Sie sich: Sonnabend! Welch ein Blöd!« Trotz dieser Widrigkeiten gibt er sich optimistisch, er glaube, »ganz gut mit Arbeiten fertig zu werden«.

Drei Monate später endet zu Ostern 1890 das erste Schuljahr Thomas Manns am Gymnasium. Von »ganz gut« kann keine Rede sein: Er ist erneut sitzen geblieben. Immerhin ist er nicht allein. Er hat sich mit Otto Grautoff, dem Sohn eines Buchhändlers, angefreundet. Otto ist literarisch interessiert, ein kluger Kopf und schulisch renitent. Die beiden verstehen sich bestens. Die Untertertia wiederholen sie gemeinsam.

Die Schule ist eine tägliche »Angstpartie«: die Furcht, aufgerufen zu werden, Hausaufgaben vorzutragen, die nicht oder schlampig gemacht sind, oder Wissen vorzuführen, das nicht vorhanden ist. Und dann das Turnen, für Thomas Mann das Schlimmste von allem, wenn er, der unsportliche Kaufmannssohn, wie ein nasser Sack am Reck hängt und sich vom Turnlehrer Schramm anschreien lassen muss. Gelegentlich setzt es sogar Schläge, wie Thomas Mann den Freund Otto kurz nach dem Ende ihrer Schulzeit in einem Brief erinnert: »Herr Gottschalk, der große Pädagoge, hatte die schöne Gewohnheit, uns, bevor er uns durchprügelte, zu fragen, ob wir einsähen, daß wir Strafe verdient hätten. Das ängstliche Ja, das zur Antwort ihm ward, pflegte nicht von Herzen, wohl aber aus einer bangen Ahnung zu kommen, daß wir, wenn wir Nein sagten, noch viel mehr Prügel erhalten würden.«

Wann Thomas Mann literarisch zu schreiben beginnt, ist unklar. Seinen Brief an die Nanny aus dem Oktober 1889 unterzeichnet er mit »ToMann. Lyrisch-dramatischer Dichter«. Das ist kein Scherz oder nur ein halber. Der große Bruder Heinrich lästert zur selben Zeit von Dresden aus über die literarischen Versuche des Vierzehnjährigen. Seinem Freund Ludwig Ewers gegenüber nennt er sie die »Gefühlsproduktionen einer halbwüchsigen liebenden Seele«, mit denen der dichtende Bruder ihn »zuweilen verfolgte«. Er sei dann »immer stillschweigend oder laut lachend zur Tagesordnung übergegangen«.

In Thomas’ Dramen – Heinrich schreibt »Dramen« in Anführungszeichen – fänden sich »neben all den Unmöglichkeiten« immerhin ein paar Gedanken, wenn auch »verbrauchte«, und diese selten »wie Oasen im Sand«. Alles langweilig. »Aber das Wasser in seiner Lyrik ist doch noch langweiliger. Und es ist – Gott sei’s geklagt – alles Wasser, nichts als Wasser, in dem ganze Rudel von Enten und Gänsen in Gestalt von ›Ach!!!‹’s und ›Oh!!!‹’s vollkommen unmotiviert herumschwimmen … Brrr!«

Heinrich Mann hat die Schule abgebrochen und die Flucht nach Dresden ergriffen, nicht etwa um wirklich Buchhändler zu werden. Schriftsteller ist sein Ziel, besser noch: Dichter. Er schwärmt für Heinrich Heine und schreibt selbst Gedicht um Gedicht im Stil Heines. Er schickt sie an Zeitschriften und bekommt Absagen, 103 Gedichte ohne die erwünschte Resonanz, bis endlich im Jahr 1890 das erste gedruckt wird. Mit Prosa gelingt es ein Jahr früher. Die Erzählung Beppo als Trauzeuge erscheint in der Lübecker Zeitung. Eine scharfe literarische Abrechnung in Form satirischer Fantasien über meine Vaterstadt L. hat er auch geschrieben, veröffentlicht sie aber nicht. In diesem Fall spielen wohl nicht nur mangelnde Möglichkeiten eine Rolle, sondern auch familiäre Rücksicht.

Der ebenfalls dichtende, vier Jahre jüngere Bruder geht unterdessen gehörig auf die Nerven. Selbst wenn er bewundernde Briefe schreibt, reagiert Heinrich Mann gereizt. Den Freund Ewers ermahnt er, die Texte, die er ihm schickt, nicht seinem Bruder zu zeigen wie neulich, als Ewers bei den Manns zu Hause aus Heinrich-Texten vorgelesen hat. Thomas habe ihn danach »sofort mit einem schwärmerischen Bewunderungsausbruch in Schrecken« versetzt. Kann er sich nicht etwas Eigenes suchen, muss er ausgerechnet das nachmachen, was der Ältere für sich gefunden hat? Wie er sich überhaupt in Heinrichs Fußspuren bewegt, in »fast atemloser Nachahmung« liest, was Heinrich liest und was ihn prägt: den Wiener Modernisten Hermann Bahr, mehr noch Theodor Fontane, Heinrichs »Leibpoet unter den Neuen«, und schließlich, sehr wichtig, Friedrich Nietzsche, den Heinrich Mann1891 für sich entdeckt.

Woher kommt diese um sich greifende Faszination, Dichter zu werden? Ist es ein innerer Antrieb? Oder ist es die Rolle, die lockt, das Besondere, Herausgehobene? Emanuel Geibel, den man heute kaum noch kennt, ist der große Dichter im Lübeck der Mann-Söhne, bewundert, hofiert und von einem Mäzen mit einer lebenslangen Pension bedacht. Seine Gedichte werden von großen Komponisten wie Schumann, Brahms oder Mendelssohn Bartholdy in Musik verwandelt, und jeder kennt sein Wanderlied Der Mai ist gekommen. Was auch immer es so verlockend macht, ein neuer Geibel zu werden: Nicht nur Heinrich und Thomas Mann, auch ihre besten Freunde Ludwig Ewers und Otto Grautoff streben in diese Richtung. Sie alle wollen dichten, Theaterstücke und Lyrik verfassen oder wenigstens Prosaschriftsteller werden.

Heinrich Mann lebt in Dresden bereits das Leben eines Schriftstellers. Er liest, und er schreibt, auch heimlich bei der Arbeit, geht ins Theater, sucht literarisch Interessierte, bemerkt aber, dass Dresden nur von Lübeck aus wie die große, kulturell aufregende Welt erscheint. Sein Briefwechsel mit dem Schulfreund Ewers handelt fast nur von Autoren, die er bewundert, von Büchern, die er liest, und von den eigenen Texten, Gedichten und Erzählungen, die sie sich schicken und kritisieren. Politik dringt kaum einmal ein in ihre Welt.

Als Lehrling ist er eine Katastrophe. Das Buchhandelsgeschäft erscheint ihm, trotz all der Bücher um ihn herum, entsetzlich öde. Es gibt bald Ärger, der bis zum Vater nach Lübeck dringt. Senator Mann hat sich bei Heinrichs Chef erkundigt und ungünstige Auskunft erhalten. »Dein apathisches Wesen wird überaus scharf gekennzeichnet«, schreibt der Vater, »und für Deine Zukunft wird mir nach der ganzen Schilderung bange.« Heinrich Mann weist alles zurück. Er mache seine Arbeit ordentlich.

Zur selben Zeit feiert der Senator Mann gerade das hundertjährige Jubiläum seiner Firma in Lübeck. Der zweite Sohn Thomas blickt beklommen auf den stolzen und angesehenen Vater, der feiert und gefeiert wird, und spürt die hoffnungsvollen Vater-Blicke auf sich. Er ahnt, schreibt Thomas Mann später – und in diesem Fall gibt es keinen Grund, daran zu zweifeln –, dass er die Hoffnungen des Vaters ebenso enttäuschen wird wie der ältere Bruder. Derweil schreibt er anstatt seiner Hausaufgaben Gedichte und Dramen, die er mit seinem Freund Otto Grautoff bespricht, und bleibt sitzen. Zu beneiden ist der Vater nicht.

Der Briefwechsel mit seinem Sohn Heinrich hat auch eine andere Seite. Sie tauschen sich über Literatur aus. Der Vater schreibt über Bücher und Theateraufführungen und gibt Leseempfehlungen, Lord Byron etwa, oder er kritisiert den überschätzten Ernst von Wildenbruch mit seinen nationalistisch-preußischen Historiendramen. Über die Großartigkeit von Émile Zola sind sie sich einig, erstaunlicherweise. So konservativ, wie man sich diesen Vater vorstellt, kann er nicht gewesen sein.

Das literarische Urteil des Vaters ist Heinrich Mann wichtig. Seinem Freund Ewers hat er im Februar 1890 geschrieben, sein Gedicht Geh schlafen … sei von der Zeitschrift Gesellschaft akzeptiert und werde demnächst gedruckt. Hoffentlich noch vor dem Firmenjubiläum. Mit seinem ersten publizierten Gedicht hoffe er, dem Vater zu imponieren. Ein paar Wochen später lobt er Ewers gegenüber die »treffende Beurteilung« des Vaters im Literarischen. Daher traue er sich nicht, ihm seine Texte vorzulegen, bevor sie zum Druck angenommen sind.

Mehr und mehr treten die Konflikte in den Vordergrund. Heinrich Mann ist nicht zu bremsen. Ein Jahr nach den ersten Problemen in Dresden strebt er fort. Er will nach Berlin und hat sich beim jungen, aufstrebenden Verlag von Samuel Fischer beworben und eine Stelle als Volontär erhalten. Die Lehre in Dresden bricht er im März 1891 ab. Senator Mann schimpft, kann es aber nicht verhindern. Er reist in die Hauptstadt und trifft sich mit Samuel Fischer. Der Finanzminister aus der Provinz, Vater von zwei großen deutschen Schriftstellern der Zukunft, und der bedeutendste literarische Verleger der Zukunft – was für eine Begegnung. Das Treffen selbst ist sicher weniger spektakulär, als es von heute aus erscheint. Auch Heinrich Mann begreift nicht, in welchem Verlag und welchem Umfeld er da gelandet ist. Für ihn zählt nur: »Hauptsache: Berlin«.

Im Juni kommt es in Lübeck zu einer erregten Aussprache zwischen Vater und Sohn. Mit der neuen Volontariatsstelle beim Verlag in Berlin muss alles anders, alles besser werden. Zehn Tage später ändert der Senator sein Testament. Eine Vorsichtsmaßnahme, er muss sich Anfang Juli wegen anhaltender Blasenbeschwerden einer Operation unterziehen. Das ist im Jahr 1891 ein noch viel größeres Abenteuer als heute. Der Aufbau und die chirurgische Spezialisierung von Krankenhäusern steckt in den Kinderschuhen, und so wird der Ballsaal der Familienvilla in einen Operationssaal verwandelt. Die Ärzte sehen bald, was los ist, und brechen die Operation ab. Heinrich Mann senior hat Blasenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Ihm ist nicht mehr zu helfen. Drei Monate später ist er tot und hinterlässt ein betroffenes Lübeck, das um seinen Finanzsenator trauert, eine Firma ohne Chef, und vor allem eine erschütterte Familie: seine Frau mit den fünf Kindern, darunter der gerade ein Jahr alte Viktor.

Wenig später wird das Testament eröffnet. Es ist ein Dokument voller Zweideutigkeiten. Die Firma weiterzuführen hat der Vater niemandem in der Familie zugetraut. Sein Testament verfügt, sie zu liquidieren. Es wäre durchaus ein Weg denkbar, wie einer der Söhne nach einigen Jahren stiller Teilhaberschaft der Familie und der Weiterführung durch andere, den Teilhaber Eschenburg etwa, in das Geschäft einsteigt und es dann übernimmt. Der Vater hat sich dagegen entschieden.

Die Worte, die er seinem Letzten Willen in einem erklärenden Schreiben über seinen ältesten Sohn Heinrich beigefügt hat, sind hart und atmen den Zorn der jüngsten Auseinandersetzungen. Seinen »Neigungen« zu einer »s[o] g[enannten] literarischen Thätigkeit« solle man entgegentreten. Ihm fehlten die »Vorbedingnisse«: ein Studium, gründliche Kenntnisse. »Der Hintergrund seiner Neigungen ist träumerisches Sichgehenlassen und Rücksichtslosigkeit gegen andere, vielleicht aus Mangel an Nachdenken.«

Sohn Thomas kommt besser weg, er sei »ruhigen Vorstellungen zugänglich«, habe ein »gutes Gemüth« und werde sich »in einen praktischen Beruf hineinfinden«. Aber auch den Sechzehnjährigen sieht er nicht als späteren Nachfolger. Er traut es weder dem einen noch dem anderen zu. Die Ehefrau oder die Töchter kommen in diesen Zeiten ohnehin nicht in Betracht. Und Viktor kämpft noch mit der Aufgabe, vier Klötze in einen Turm zu verwandeln.

Alles verkaufen also, Senator Mann hat es bereits vorbereitet. Das Haus seiner Eltern in der Mengstraße hat er selbst noch verkauft, als seine Mutter ein knappes Jahr vor ihm gestorben war. Das spätere »Buddenbrookhaus«, lange, auch unter ihm selbst noch, der Firmensitz und ein Ort, an dem die Kinder einen Teil ihrer Kindheit verbracht haben, ist bereits nicht mehr in Familienbesitz. Auch das Haus, das die Familie wenige Jahre zuvor nicht weit entfernt in der Beckergrube gebaut hat, soll verkauft werden. Die Firma übernimmt sein Teilhaber Eschenburg. Er führt sie in einem Nachfolgeunternehmen unter neuem Namen weiter und wird mit ihr in den kommenden zwanzig Jahren zum Millionär.

Das Vermögen, das der Vater hinterlässt, soll von Lübecker Geschäftsfreunden, denen er vertraut, verwaltet und angelegt werden. Seine Witwe und die Kinder können ihren Lebensunterhalt aus dem Zinsertrag bestreiten. Das bedeutet eine Vermögensrente für Julia Mann – über größere Summen kann sie nur in Ausnahmefällen und in Absprache mit den Verwaltern verfügen, wenn eine Tochter heiratet und eine Mitgift gezahlt werden soll zum Beispiel. Für die unmündigen Kinder wird ein Vormund bestellt. Nach den Vorstellungen der Zeit und denen des Senators ist die Witwe und Mutter allein nicht in der Lage zu wichtigen Entscheidungen. Auch Heinrich Mann gilt mit seinen zwanzig Jahren noch als unmündig, bis er die Volljährigkeit mit 21 Jahren erreicht.

Mahnende Worte richtet Heinrich Mann senior an seine Ehefrau. Sie solle allen Kindern gegenüber »fest sich zeigen und alle immer in Abhängigkeit halten«. Dass sie nicht »schwach« werden dürfe, betont er gleich noch einmal. »Darauf baue ich meine ganze Hoffnung.« Kein Dichten, Träumen, Sich-gehen-Lassen, stattdessen eine praktische, handfeste Orientierung. Wenn seine Frau »wankend würde«, fügt er noch hinzu, »lese sie König Lear«. Der belesene Kaufmann bestimmt seiner Frau, den literarischen Ambitionen der Kinder und besonders Heinrichs entgegenzutreten – und empfiehlt zur Stärkung: Literatur, Shakespeares dramatischen Familienstreit um Erbe und Macht.

So zweideutig wie dies ist auch die Vermögensanordnung. Das kaufmännische Misstrauen des Vaters in ihre Fähigkeiten, das aus der Liquidation der Firma spricht, nehmen beide Söhne wahr. Als Ballast tragen sie es mit auf ihrem Lebensweg. Sich ihm auf ihre Art würdig zu erweisen wird ein prägendes Motiv, das von seiner Gestalt, seinem frühen Tod und seinen kritischen letzten Worten ausgeht. Zugleich aber sorgt er mit seinen Regelungen für einen sicheren Unterhalt, der ein Leben abseits eines Brotberufes überhaupt erst möglich macht. Heinrich Mann erkennt das sofort. Sein Volontariat beim S. Fischer Verlag bricht er bald nach dem Tod des Vaters ab. Endlich frei.

Die Eltern, Julia (1851–1923) und Heinrich Mann (1840–1891), verheiratet seit 1868, hier im Geburtsjahr von Thomas Mann 1875 zu sehen. So verkrampft wirkt es gelegentlich, wenn der Fotograf im Atelier das Bild stellt.

Thomas Mann im Alter von drei und etwa zehn Jahren

LIEBEUNDLEID, NICHTNURLITERARISCH

Nicht nur Heinrich Mann ist in der Zeit des Firmenjubiläums, der Krebserkrankung des Vaters und seines Sterbens schwer von anderem abgelenkt; seinem Bruder Thomas ergeht es ebenso. Als er zu Ostern 1890 die Untertertia wiederholen muss, sitzt in der neuen Klasse außer seinem ebenfalls sitzen gebliebenen Freund Otto Grautoff noch eine andere bekannte Gestalt. Seit dem Herbst nehmen sie gemeinsam an den Tanzstunden teil, die in einem der Häuser der vornehmen Familien und gelegentlich auch in der Villa der Manns stattfinden. Der gut aussehende blonde Armin Martens wird alles, woran Thomas Mann noch denken kann. Er sucht Kontakt zu ihm und schreibt heimlich Gedichte, in denen er seine Gefühle zum Ausdruck bringt. Nicht ganz heimlich: Seinem Bruder Heinrich, dem bewunderten Fast-schon-Schriftsteller, schickt er die Gedichte, um Kritik und Zuspruch zu erfahren.

Heinrich Mann wendet sich an seinen Freund Ludwig Ewers, weiht auch ihn ein und schickt ihm die Gedichte. Er möge dem »vielversprechenden Bruder« doch die folgenden Worte »mit Vorsicht beibringen«. Thomas’ jüngste Gedichte seien ihm peinlich wie sonst nur die Lyrik von August von Platen, »der Ritter vom heiligen Arsch«:

Diese weichliche, süßlich-sentimentale ›Freundschafts‹-Lyrelei

– – als an deiner Brust ich ruhte …

– als um den Freund den Arm ich schlang,

Und ich in süßer Lust mich wiegte …

Wenn das wahres Gefühl ist (traurig genug, wenn dies der Fall ist!) – so danke ich für Obst, nehme nicht mal Käse, sondern französischen Abschied.

Worauf Heinrich Mann hier anspielt: Heinrich Heine hatte sich in einer der hässlichsten literarischen Auseinandersetzungen der deutschen Literaturgeschichte mit August von Platen in einen Krieg der Worte verstrickt, aus dem beide schwer beschädigt hervorgingen. Platen griff Heine mit antisemitischen Schmähungen gegen seinen »Synagogenstolz« und den »Knoblauchgeruch« an. Heine schlug zurück mit Angriffen gegen Platens Homosexualität, diesen »Dichter und warmen Bruder«, der »nie ein Weib berührt« habe und »mehr ein Mann von Steiß als ein Mann von Kopf« sei. Daher also stammt Heinrich Manns »Ritter vom heiligen Arsch«. Ob er von Armin Martens weiß oder nur über das sentimentale Gedicht des Bruders urteilt, ist nicht klar. Ebenso, auf welche Weise Ludwig Ewers einen Weg finden soll, Thomas Mann die drastischen Worte des Bruders »mit Vorsicht« beizubringen.

Für Liebe und noch dazu für jene anderer Art hat Heinrich Mann keinen Sinn. »Als […] ich in süßer Lust mich wiegte« hat bei ihm eine andere Bedeutung. Auch hiervon berichtet er dem Freund Ewers immer wieder, etwa wenn er dem in Lübeck weiter Feststeckenden aus Dresden schreibt: »Keine Spur von Heimweh!« Dagegen lehne sich »der physische Genußmensch« in ihm auf. »Die Theater, Konzerte, Cafés, Puffs – das Leben ist doch zu amüsant!« Er sinniert in den Briefen an Ewers über Literatur, über Realismus und Naturalismus oder einen Weg abseits dieser Strömungen und wie die Kunst das Leben und die Liebe zu fassen bekommen kann. Mit Liebe meint er freie Liebe und eigentlich Sexualität. Kann es eine freie Sexualität geben außerhalb von Ehe und Bordell? Ist das nicht ein interessantes Thema für eine Erzählung?

Unterdessen verlocken all die intensiven Gefühle Thomas Mann nicht nur zu neuen Gedichten, sondern zur Tat. Er überreicht Armin ein Gedicht und gesteht ihm, wie er fühlt. Armin Martens kann nichts damit anfangen, nicht mit der Liebeserklärung und nicht mit dem Gedicht. Er macht das Schlimmste, was passieren kann, wenn ein Mensch vor einem anderen steht und ihm seine Liebe erklärt: Er lacht ihn aus.

Bruder Heinrich hat mittlerweile in Dresden seine Bemühungen, Lyriker zu werden, für den Moment zur Seite gelegt. Er will jetzt wirklich das Thema freie Liebe in einer Erzählung gestalten und merkt dabei, wie »subjektiv und persönlich« ihm das gerät. Ein namenloser Sohn aus vornehmem Hause hat die Schule abgebrochen und macht eine Buchhändlerlehre. Eigentlich will er Schriftsteller werden. Die junge Verkäuferin im Tabaksgeschäft fällt ihm auf und gefällt ihm. Nach einem Bordellbesuch schämt er sich seiner »krankhaften Sinnlichkeit«, kommt sich »gefallen« vor, ist kurz davor, ihr zu beichten. Sie kommen sich näher. Er sieht Verwandtschaft, beide auf der Suche nach dem Lebensweg, nach Freiheit, nach Liebe.

Dann treten die Unterschiede zutage. Die Verkäuferin aus einfachen Verhältnissen hat eine kranke Mutter und finanzielle Nöte, sie schuldet ihrem Vermieter Geld. Dieser drängt sie, die Schuld mit Sex zu tilgen. Der junge Mann will edelmütig helfen und gibt ihr das Geld. Wenig später landen sie im Bett. Er hadert am nächsten Morgen mit sich und dem Verlauf der Liebesgeschichte, fühlt sich gefangen in einer bürgerlichen Versorgerrolle und einer Verpflichtung, dabei wollte er doch Freiheit und Unabhängigkeit. Während er überlegt, wie er die Frau loswird, trifft ein Brief ein. Sie hat mit dem Vermieter geschlafen, schreibt sie ihm, und so ihre Schuld beglichen. Sie wisse, dass ihr Weg sie abwärtsführen werde. Sein Geld schickt sie ihm zurück. Sie wolle ihre Liebe rein und in guter Erinnerung halten.

Seine Erzählung mit dem Titel Haltlos schickt Heinrich Mann im November 1890 dem Freund Ludwig Ewers. Keine erhebende, belehrende Literatur, erklärt er seinen Ansatz, kein naturalistischer Blick auf die Welt und ihren Zustand, vielmehr der nüchterne Blick in die Seele seiner Figuren. »Fontanesche Schule.«

Im selben Brief, der Haltlos nach Lübeck begleitet, kommt Heinrich Mann auf das Unglück seines Bruders zu sprechen. Die Geschichte mit Armin Martens ist bis nach Dresden gedrungen. Thomas Mann hat seinem Bruder geschrieben. Aber auch in Lübeck dürfte die Sache mit Gedicht, Liebeserklärung und Zurückweisung nicht geheim geblieben sein. Für seine Feinfühligkeit und Diskretion ist Armin Martens nicht bekannt. »Mein armer Bruder Tomy.« Dieser wolle die Ansicht des großen Bruders wissen, schreibt Heinrich Mann dem Freund, und Ewers soll sie ausrichten. Schon wieder der Umweg über Ludwig Ewers, ein direkter Brief an den Bruder ins Elternhaus ist wohl gefährdet, unerwünschte Mitleser zu finden.

Also schreibt Heinrich Mann dem Freund seine Ansicht über Thomas Manns unglückliche Liebesgeschichte, die Zurückweisung und vor allem die aus seiner Sicht verirrte Leidenschaft: »Laß ihn nur erst in das Alter kommen, wo er unbewacht und – bemittelt genug ist, seine Pubertät zum Ausdruck zu bringen. ’ne tüchtige Schlafkur mit einem leidenschaftlichen, noch nicht allzu angefressenen Mädel – das wird ihn kurieren.« Ewers möge ihm das aber bloß nicht in dieser Art mitteilen. »Ironisiere die Geschichte; das hilft. Nur nichts tragisch-ernst nehmen!« Er solle ihm einfach »Blödsinn« sagen. »Ich denke, das genügt.«

Der literarische Psychologe der freien Liebe nimmt in seiner Erzählung Haltlos die bedrängte, unfreie Lage der Frau in den Blick, aber auch bemerkenswert selbstkritisch die eigene Rolle als Mann und als wohlhabender Bürgerssohn. Das alles ist stilistisch schwach, literarisch unreif und wird zu seinen Lebzeiten nicht gedruckt; zugleich ist die Erzählung psychologisch erstaunlich empathisch. Mit Sicht auf Kommendes lässt sich zudem hier schon im Ansatz erkennen, wie Heinrich Mann erotische und politische Fragen verknüpft und damit das politische System in den kritischen Blick nimmt, weniger die Verantwortung des Einzelnen.

Auch Empathie hat ihre Grenzen. Für die Liebe seines Bruders, für die Unsicherheit, die Verwirrung und die Not hat Heinrich Mann keinen Sinn, gar keinen: »’ne tüchtige Schlafkur«; »Blödsinn«.

So sieht es aus im Jahr 1890: Thomas Mann, sechzehn Jahre alt, hat sich in einen Jungen verliebt. Er hat darüber Gedichte geschrieben, dem Jungen seine Liebe gestanden und eine Zurückweisung erfahren. Die erste große Liebe endet mit einer Demütigung und vermutlich sogar mit Spott auf dem Schulhof und Getuschel hinter seinem Rücken. Und mit Fragen: Was ist los mit mir? Warum verlieben sich die anderen alle in Mädchen, reden darüber, tauschen Geschichten und Ratschläge aus? Warum ist die Welt voll mit all diesen Junge-Mädchen-Geschichten, die Literatur, die Musik, die bildende Kunst? Und warum interessiert mich das alles überhaupt nicht? Wo finde ich Informationen über das, was mich beschäftigt und wonach ich mich sehne? Wer weiß weiter?

Der große Bruder, an den er sich gewandt hat, sicher nicht. Heinrich Mann hat eigene Probleme, die ihm näherstehen. Die »krankhafte Sinnlichkeit« beschäftigt ihn nicht nur literarisch. Immer wieder geht es in seinen Briefen an Ludwig Ewers um die eigenen sexuellen Begierden und wie er sie ins Bordell trägt. Er sei heute »derangiert«, schreibt er einmal, habe eine »fürchterliche Nacht« hinter sich. »Das Weib war rein verrückt, und ich fühle mich total ausgesogen.« Einige Monate nach dem »Schlafkur«-Brief doziert Heinrich Mann, »Liebe« sei nur »Einbildung wie alles übrige«. Es gehe doch nur um »Reizungen der Sexualnerven«. Mit welchem geeigneten »Objekt der Befriedigung« man zur Sache komme, sei gleichgültig. Bei Frauen sei es doch ebenso, wie jenes bekannte »Produkt der Gummi-Industrie« beweise.

Die Selbstsicherheit ist nur behauptet. Heinrich Mann ist über seine Triebhaftigkeit beunruhigt und hat sich fachlichen Rat geholt. Er liest das Buch Psychopathia sexualis des berühmten Richard von Krafft-Ebing. Der Arzt und Psychiater, Professor in Wien, hat eines der ersten Grundlagenwerke der modernen Sexualwissenschaft geschrieben und nimmt besonders das, was er als Verirrungen des Geschlechtslebens begreift, in den Blick. Er prägt Begriffe und Vorstellungen, die zu dieser Zeit neu sind, heute aber zur Allgemeinbildung gehören, »Sadismus« etwa oder »Masochismus«. An sich nur für Juristen und Ärzte gedacht, ist sein Buch längst zu einem Bestseller beim breiten Publikum geworden, und es wird vielfach in andere Sprachen übersetzt. Das Bedürfnis, Informationen über Sexualität und ihre dunklen Seiten zu erhalten, ist riesig. Ein wenig Voyeurismus hilft ebenfalls: Was für interessante Fallgeschichten! Und gut geschrieben ist das Buch auch noch.

Heinrich Mann liest besonders aufmerksam das Kapitel über »Hyperästhesie«, den abnorm verstärkten Sexualtrieb. Krafft-Ebing schreibe, »die Begierde wachse in dem Grade der Häufigkeit, mit der das Objekt wechsle«, teilt er Ewers mit. »Aber bei mir ist es umgekehrt.« Er habe eine Prostituierte kennengelernt, deren »üppige Schlankheit« ihn »zu Exzessen« treibe. Seine Hyperästhesie werde von diesem einen »Objekt« befeuert und nicht von wechselnden. Aber vielleicht hat Krafft-Ebing doch recht: Schon im folgenden Brief berichtet Heinrich Mann ausführlich vom Sex mit wechselnden Prostituierten und wie ihn nur Geldmangel abgehalten habe weiterzumachen. Er hoffe, Ewers werde seinen Brief nicht als »Herrenanekdote« auffassen.

Thomas Mann braucht eine Weile, sich vom Armin-Schock zu erholen. Dann verliebt er sich neu, wieder in einen Mitschüler, einen, der nicht in seiner Klasse ist, den er nur gelegentlich beim Turnunterricht sieht, ausgerechnet in diesen gehassten Stunden, häufiger noch auf dem Schulhof. Er muss eine Begegnung herbeiführen, um Williram Timpe näherzukommen. So geht er eines Tages vor der Zeichenstunde hinüber zu Willri, wie er ihn nennt oder wie er überhaupt unter den Schülern genannt wird, und spricht ihn an. Er bittet ihn, sich einen Bleistift leihen zu dürfen für den Zeichenunterricht, und erhält ihn. Nach der Stunde geht er wieder zu Willri und gibt den Bleistift zurück.

Das ist es. Das ist die gesamte Liebesgeschichte mit Willri. Thomas Mann wird ihm nie seine Liebe gestehen, ihm keine Gedichte schicken, und auch von weiteren Gesprächs- und Annäherungsversuchen ist nichts bekannt. Und doch wird er ihn als große Liebe in Erinnerung behalten und später immer wieder an ihn denken. Auch literarisch lebt er fort. Eine Liebe aus der Ferne, sehnsuchtsvoll und mit Sicherheitsabstand. Daran, dass er die Schnitzel des Bleistifts, den ihm Willri geliehen und den er angespitzt hat, für lange Zeit als Andenken aufbewahrt, wird sich noch der 75-jährige Thomas Mann im Tagebuch erinnern.

Die Liebe muss ein Geheimnis sein, das ist die eine Lehre aus der Armin-Erfahrung. Was die Willri-Liebe darüber hinaus von der zu Armin unterscheidet: Die Leidenschaft für Armin hat Thomas Mann vielleicht noch als jugendliche Verirrung, als Pubertätserotik und Phase abgetan, so etwa, wie Heinrich Mann das mit seinem herablassenden Rat zur »Schlafkur« betrachtet. Jetzt mit Willri ist endgültig klar, dass es nicht um eine Phase geht. Und schließlich: Vorsicht, wem er sich mitteilt. Der große, bewunderte Bruder ist ganz offensichtlich nicht der Richtige.

Diesmal hat Thomas Mann einen anderen Ansprechpartner und sogar einen Zeugen. Sein Freund Otto Grautoff hat von der Armin-Geschichte wohl erst hinterher erfahren, als Rat und Trost notwendig waren, um die Zurückweisung und sicher auch den Spott der Mitschüler zu ertragen. Diesmal steht Otto neben ihm auf dem Schulhof, als er den Kontakt zu Willri sucht, spricht mit ihm über diese Liebe und wird auch künftig von Thomas Mann stets als Zeuge seiner Passion angeführt, wenn er sich an Willri erinnert. Was die Sache und das Gespräch entschieden erleichtert: Otto Grautoff weiß, wie Thomas Mann sich fühlt, wie selig und verloren zugleich. Er ist nicht nur Zeuge, er ist Schicksalsgefährte: Auch er verliebt sich in Jungen.

Heinrich, Carla, Thomas und Julia Mann im Jahr 1889

Thomas Mann auf dem Klassenbild der Untertertia am Gymnasium Katharineum in Lübeck, nach heutiger Zählweise Klasse acht, vermutlich zu Beginn des Schuljahres aufgenommen, also bald nach Ostern 1890. Er sitzt vorne links auf dem Boden. Sein engster Jugendfreund und Schicksalsgefährte Otto Grautoff sitzt dahinter auf der Bank, der Zweite von links. Für den Moment hakt er sich bei jemand anderem unter. Thomas Mann, der in diesem Juni fünfzehn Jahre alt wird, und Otto sind zu diesem Zeitpunkt gerade sitzen geblieben, Thomas Mann schon zum zweiten Mal – aber nur er sieht aus wie ein Schüler, der sich in der Tür geirrt hat und in der falschen Klasse jüngerer Schüler gelandet ist. Zwischen all den Gymnasiasten, die hier Gefühlslagen von trotzigem Sich-Fügen bis zu Ich-will-hier-dringend-weg vorzuführen scheinen, steht auch derjenige, in den sich Thomas Mann zu seiner Verwirrung gerade verliebt hat, seine erste große Liebe: Armin Martens, der kleine blonde Junge, obere Reihe, Zweiter von rechts. Ihm offenbart sich Thomas Mann, mit einem Gedicht in der Hand. Das geht nicht gut aus und hat Folgen, auch literarische.

Williram Timpe um 1895. »Willri« ist Thomas Manns zweite, geheime Schulhofliebe. Von ihm leiht er sich einen Bleistift, um ihn ansprechen zu können. Wie daraus Literatur wird, zeigt später Der Zauberberg. Und noch später Susan Sontag.

WEHMUTUNDREBELLION: DASLEBENISTDA!

Die Nachlassfragen sind geregelt. Rund 350000 Reichsmark hat das Erbe des Vaters ergeben. Das entspricht in heutiger Kaufkraft etwa 2,8 Millionen Euro. Das ist weniger, als man in Lübeck erwartet hat. Senator Mann sind in seinen letzten Lebensjahren einige riskante Geschäfte schiefgegangen. 240000 Reichsmark scheint er bei Aktiengeschäften verloren zu haben. Der Getreidehandel, das Kerngeschäft, ist zudem durch Einfuhrzölle in einer schwierigen Lage. Mit den Zinserträgen aus dem Erbvermögen soll Julia Mann ihr Leben und das der fünf Kinder bestreiten. Auf die Finanzen selbst hat sie keinen Zugriff und kann nur hoffen, dass die Lübecker Verwalter alles sicher und gewinnbringend anlegen.

Über ihre Mitgift und den Anteil ihres verstorbenen Mannes am Erbe seiner Mutter, die nur wenige Monate vor ihrem Sohn gestorben ist, kann Julia Mann selbst verfügen: Zur Vermögensrente aus Lübeck kommen rund 185000 Mark hinzu, etwa 1,5 Millionen Euro nach heutiger Kaufkraft. Heinrich Mann erhält fortan von seiner Mutter zwischen 180 und 200 Mark im Monat, je nach Zinsertrag. Thomas Mann kann mit derselben Summe für seine Zeit nach der Schule rechnen. Das sind etwa 1500 Euro in heutiger Zeit. Kein Leben in Reichtum, keines in Bedürftigkeit.

Der Ehemann gestorben, einen wesentlichen Teil der Finanzen verwalten Fremde, über die entscheidenden Fragen der unmündigen Kinder bestimmen Vormünder, und das Gerede in der Stadt kann Julia Mann auch nicht gefallen. Von der »verrotteten Familie« spricht Pastor Ranke, der die Trauerrede für den Senator gehalten und Thomas Mann im Jahr darauf konfirmiert hat. Es wird in der Familie zum geflügelten Wort. Dieser boshafte Ausspruch; die Anordnung des Vaters, die Firma zu verkaufen, die, gemessen am Vermögen, das er hinterlässt, in Schwierigkeiten zu stecken schien; die beiden für die Nachfolge untauglichen Söhne, der Lehre-Abbrecher und der Sitzenbleiber; die exotische Witwe mit dem kleinen Kind, von dem sich böse Zungen fragen, ob es wirklich vom mittlerweile verstorbenen Ehemann stammt: alles Stoff für missgünstiges Geflüster und für Gerüchte, die sich ihren Weg durch die Gassen der Hansestadt bahnen. Julia Mann beschließt, Lübeck zu verlassen.

Losgehen soll es im Sommer 1893. Das Ziel ist München, das Julia Mann von Reisen kennt. Die beiden Töchter sollen dort zur Schule gehen, und Thomas Mann wird bis zum Umzug die Schule mit der Untersekunda abgeschlossen haben und ebenfalls in München etwas Neues beginnen. Nichts drängt und nichts befähigt ihn in Richtung Abitur, aber das Bestehen der Untersekunda bedeutet die Mittlere Reife. Der Abschluss ist wichtig. Er berechtigt ihn dazu, den Wehrdienst, dem er nicht entgehen kann, auf ein Jahr zu verkürzen. So der Plan. In der Tat verlässt Julia Mann im Juli 1893 mit ihren Töchtern Julia und Carla und dem kleinen Viktor Lübeck und zieht nach München. Heinrich Mann hilft und zieht vorerst mit um in den deutschen Süden. Nur Thomas Mann bleibt zurück. Er ist schon wieder sitzen geblieben und muss das Schuljahr wiederholen.

Das Literarische drängt in dieser Zeit stärker in die Öffentlichkeit; vorerst in die beschränkte der Schule. Mit Otto Grautoff, der erneut gemeinsam mit dem Freund sitzen geblieben ist, und anderen Mitschülern hat Thomas Mann eine Schülerzeitschrift gegründet. Schulische Themen kommen nicht vor. Der Frühlingssturm widmet sich dem, was sein Untertitel zu sein verspricht: eine Monatsschrift für Kunst und Literatur. Paul Thomas, wie sein Pseudonym kaum versteckt hinter seinen zwei Vornamen lautet, ist der Herausgeber.

Die erste Ausgabe vom Mai 1893, pünktlich zum Start der wiederholten Untersekunda, ist verloren. Einige Passagen aus dem ersten literarischen Editorial des Herausgebers Thomas Mann alias Paul Thomas sind bekannt. Gewiss, Lübeck sei eine »gute«, eine »vorzügliche Stadt«, heißt es da. »Doch will es mich oftmals bedünken, als gliche sie jenem Grasplatz, bedeckt mit Staub, und bedürfe des Frühlingssturms, der kraftvoll das Leben herauswühlt aus der erstickenden Hülle. Denn das Leben ist da!« Es wird noch feuriger: »Frühlingssturm! Ja, wie der Frühlingssturm in die verstaubte Natur, so wollen wir hineinfahren mit Worten und Gedanken in die Fülle von Gehirnverstaubtheit und Ignoranz und bornierten, aufgeblasenen Philistertums, die sich uns entgegenstellt. Das will unser Blatt, das will Der Frühlingssturm!«

Sollte das eine Art literarische Abschiedsvorstellung werden, der große Abgang zum Abschluss der Schule und zum Fortzug aus Lübeck, nun peinlich verhindert durch das Sitzenbleiben? Oder läutet der rebellische Frühlingssturm absichtsvoll das neue Schuljahr ein, ein Jahr ohne Rücksichtnahme und in Opposition gegen die geistige Enge und »Gehirnverstaubtheit« der Heimatstadt, der Schule und manchem, was das Kulturleben bietet?

Im zweiten Heft, einer Doppelausgabe, die vor den Sommerferien erscheint, polemisiert Thomas Mann gegen eine patriotisch-beschränkte Vereinnahmung von Heinrich Heine. Die Kategorien von Gut und Schlecht zur Beurteilung des Dichters weist er vehement zurück. »Nein, Heinrich Heine war kein ›guter‹ Mensch. Er war nur ein großer Mensch. Nur …!« Um Patriot zu sein, nur auf seine Heimat blickend, nicht aber der ganzen Welt zugehörig, müsse der Mensch zudem »von einer gewißgradigen geistigen Beschränktheit« sein. Den hellsichtigen Satz seines siebzehnjährigen Ichs hätte Thomas Mann gern ein wenig besser im Gedächtnis behalten können.

An einer im Ton hochmütigen Operettenkritik (»ganz nett« gespielt und gesungen, »Kohlensäure-Musik«) ist der Nackenschlag interessant, den die Schule nebenher und unverhofft abbekommt. »Wenn schon Blödsinn«, schreibt er über die Aufführung, »denn schon gehörig.« Ein »unbestreitbar richtiges« Prinzip. »Daher geh’ ich auch nicht gern zur Schule. Das ist halber Kram.« Das Stück dagegen: »Blödsinn mit reizender Konsequenz«.

Eine impressionistisch-literarische »Vision« ist nicht nur dem »genialen Künstler Hermann Bahr« gewidmet, sondern klingt auch wie dessen Wiener Symbolismus: Seelenzustände statt Naturalismus. In diesem Fall kommt nicht nur das Vorbild, Bahr, erneut über Bruder Heinrich, sondern auch der literarische Stoff: Vision ist eine Prosa-Variante eines Gedichtes von Heinrich Mann.

Farben und abendliche Stimmung, die Erinnerungen lebendig werden lassen. Blicke eines Ichs, die »mit grausamer Wollust« eine junge Frau bedrängen. Sie wehrt sich: »Laß ab.« Erinnerungen, Besinnung auf ein »damals«, das auf eine Tat verweist; geht es um eine Vergewaltigung? »Du liebtest mich doch …« Eine Fantasieskizze, böse und begabt. Vermutlich ist es dieser Text, den Thomas Mann unter dem Titel Farbenskizze zuvor einer Lübecker Zeitung angeboten und für den er vom Redakteur eine Antwort erhalten hat, die er sich merkt und immer wieder zitiert: »Wenn Sie öfters solche Einfälle haben, sollten Sie wirklich etwas dagegen tun.«

Drei seiner Gedichte nimmt Thomas Mann ebenfalls auf in die beiden Ausgaben des Frühlingssturms. Ein Ermunterungs- und Achtsamkeitsgedicht, das Nacht heißt. Hier redet sich jemand in niedergedrückter Stimmung Mut zu: »Nun sei einmal ganz still« und »Nein, nein, du kannst nicht schlafen – / Aber nun denk’ einmal an nichts«. Dann wird es schon werden: »Siehst du – so« und »Ganz ruhig«. Das Dunkel macht Angst, es ist »kalt wie der Atem des Tods«. Doch es gibt ein bisschen Hoffnung:

Liegt’s nicht im Dunkel der Nacht

Wie Ahnung des Morgenrots? …