9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die Welt steht unter Schock. Die Amerikaner haben gewählt und sich entschieden: gegen Hillary Clinton und das politische Establishment, für den Quereinsteiger Donald Trump. Das hat Gründe. Viele Amerikaner fühlen sich abgehängt und von der Politik vernachlässigt. Trump wusste das zu nutzen. Sein Erfolg und seine Methoden haben Folgen. Jetzt in den USA, bald auch in Europa.

»Das richtige Buch, um in den nächsten Wochen und Monaten den Durchblick zu behalten.« Thomas Jäger, Focus

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 362

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Über das Buch

Die Welt steht unter Schock. Die Amerikaner haben gewählt und sich entschieden: gegen Hillary Clinton und das politische Establishment, für den Quereinsteiger Donald Trump. Das hat Gründe. Viele Amerikaner fühlen sich abgehängt und von der Politik vernachlässigt. Trump wusste das zu nutzen. Sein Erfolg und seine Methoden haben Folgen. Jetzt in den USA, bald auch in Europa.

»Das richtige Buch, um in den nächsten Wochen und Monaten den Durchblick zu behalten.« Thomas Jäger, Focus

Über den Autor

Josef Braml, geb. 1968, ist seit 2006 USA-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und leitet dort die Redaktion des Jahrbuchs Internationale Politik. Auf die Expertise der DGAP greifen viele Entscheider aus Wirtschaft und Politik zurück, darunter auch das deutsche Außenministerium. Vor seinem Engagement für dieses wichtige deutsche Forschungsinstitut sammelte Braml Amerika-Erfahrung, unter anderem als Mitarbeiter eines der bedeutendsten amerikanischen Think Tanks, als Projektleiter beim Aspen Institute Berlin, als Consultant der Weltbank, legislativer Berater im US-Abgeordnetenhaus und als Mitarbeiter der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist Autor mehrerer, zum Teil preisgekrönter Bücher (u. a. »Amerika, Gott und die Welt« und »Der amerikanische Präsident«) sowie zahlreicher Fachartikel.

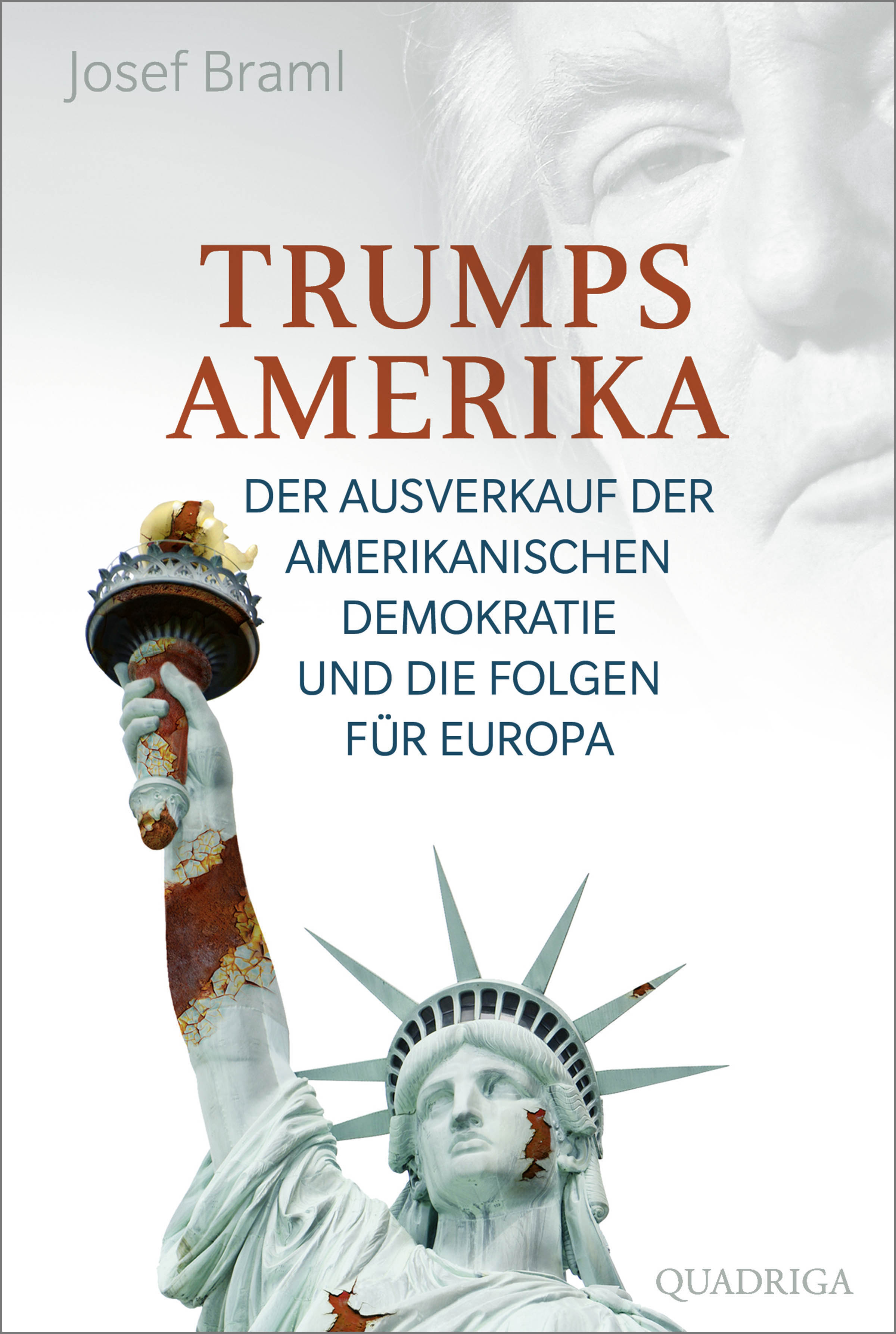

Josef Braml

TRUMPSAMERIKA

Der Ausverkauf deramerikanischen Demokratieund die Folgen für Europa

QUADRIGA

Vollständige eBook-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Aktualisierte Neuausgabe des im März 2016 bei Quadriga erschienenen Werks »Auf Kosten der Freiheit«

Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Jan W. Haas, Berlin

Umschlaggestaltung: Tanja Østlyngen nach einer Vorlage von fuxbux, Berlin unter Verwendung von Illustrationen von © iStockphoto: Kaellman | Fotmen | siwaporn999; © picture alliance: abaca

eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf

ISBN 978-3-7325-2369-6

www.luebbe.de

www.lesejury.de

QUADRIGA

Inhalt

Cover

Über das Buch

Über den Autor

Titel

Impressum

Widmung

Vorwort zur Taschenbuchausgabe »Europe United« als Reaktion auf »America First«

Trumps mögliche Wiederwahl

Drahtseilakt der demokratischen Herausforderer

Auch Republikaner denken an Nachfolger

Die Macht der Ohnmächtigen – eine Vorbemerkung

Warum es Ordnung bedarf, um frei zu sein

Amerika – das Land der Freien?

Vertreter des Volkes oder Diener von Einzelinteressen?

Bürgergesellschaft mit wenig Staat

Geringe soziale und politische Teilhabe

Weiße Minderheit gegen offene Grenzen

Der Aufstand bleibt aus – noch

Der dritte Sektor und die rationale Ignoranz

Zivilreligion: Gute und Böse

Freiheitsrechte durch Gewaltenkontrolle?

Die Macht der Wirtschaft – wo das Geld über die Politik entscheidet

Trugbilder und Fakten

Künstlich aufgeblähte Ökonomie

Giganten der Medien und Informationstechnologie

Immobilien und Finanzimperien

Gas- und Ölmagnaten

Militärisch-industrieller Komplex

Netzwerke als Vermittler – wenn Interessengruppen die Aufgabe der Parteien übernehmen

Selbstregulierung?

Schwache Parteien

Starke Interessengruppen

Politunternehmer im permanenten Wahlkampf

Thinktanks als Ideen- und Personalagenturen

Medien als vierte Gewalt?

Wie die Politik sich das Heft aus der Hand nehmen lässt

Dominanz des Oberbefehlshabers in der Sicherheitspolitik

Energiepolitik: Volle Kraft zurück

Blockade in der Wirtschafts- und Handelspolitik

Riskantes Vabanquespiel: »Politik« des schwachen Dollars

Realpolitik ohne Werte – wie die USA die Welt nach ihren Interessen ordnen

Ägypten: »Investition in regionale Stabilität«

Deal mit Saudi-Arabien: Sicherheit für Öl

»Plan B«: Annäherung an den Iran

»Neustart« mit Russland?

Eindämmung Chinas

Die neue »Grand Strategy«

Ausblick über den Tellerrand – was getan werden muss, damit wir unsere Freiheit nicht verlieren

Gefährliche Rivalitäten

Selbsterkenntnis zur Besserung der USA?

Einwirkungsmöglichkeiten auf US-Entscheidungsträger

Unsere Hausaufgaben

Dankeswort

Anhang

Für Greta und Alina,die mir helfen,

Vorwort zur Taschenbuchausgabe»Europe United« alsReaktion auf »America First«

Donald Trumps Wahlsieg überraschte viele internationale Beobachter – aber auch viele Experten in den USA selbst –, weil sie die tieferliegenden, schon seit Längerem schwelenden sozio-ökonomischen Konflikte übersahen, die der New Yorker Milliardär für sich auszunutzen wusste. Von diesen strukturellen Grundlagen handelt dieses Buch, das in seiner Erstauflage knapp ein Jahr vor Trumps Wahl veröffentlicht wurde – um Verantwortliche und Interessierte auf die insbesondere Deutschland und Europa betreffende Schieflage hinzuweisen, die auch nach Trumps Regierungszeit bestehen bleiben wird. Trump ist nur ein Symptom grundlegender Probleme in den USA, die gleichwohl von ihm noch verschärft werden.

Nach wie vor verzerrt Wunschdenken den nüchternen Blick auf die Realität in den USA. Die Erwartung, dass der populistische Präsidentschaftskandidat im Amt schon noch gemäßigter werden würde, wurde alsbald von der Hoffnung abgelöst, dass Trumps in vielerlei Hinsicht radikale Amtsführung nach einer Amtszeit beendet werden würde.

Trumps mögliche Wiederwahl

Wer die Chancen und Risiken Donald Trumps und seiner möglichen Gegenkandidaten bei der nächsten US-Präsidentschaftswahl taxieren will, sollte die zurückliegende analysieren. 2016 wurde Trump gegen Hillary Clinton gewählt, vor allem weil es ihm gelang, eine Reihe »Blue States«, das sind Einzelstaaten, die zuvor die Demokraten unterstützt hatten, für sich zu gewinnen. Das bisherige Bollwerk der Demokraten, die von der Clinton-Kampagne als sicher geglaubte »Blaue Mauer« im Rostgürtel der USA, den Staaten des industriellen Kernlandes wie Pennsylvania, Ohio, Wisconsin und Michigan, und hier vor allem die weniger qualifizierten Wähler der unteren Einkommensschichten in zumeist ländlichen Gegenden, eroberte Trump mit populistischen und xenophoben Parolen. Obwohl die meisten Probleme Amerikas hausgemacht sind, gab Trump anderen die Schuld: Einwanderern oder internationalen Wettbewerbern. Trump konnte seinen Wahlsieg gegen das vermeintliche Washingtoner Establishment und die »Globalisten« vor allem mit dem Versprechen gewinnen, die von den USA forcierte Globalisierung umzukehren.

Wer hoffte, dass sich Trump als Präsident staatsmännischer und weniger populistisch geben würde, wurde gleich in seiner Amtsantrittsrede im Januar 2017 eines Besseren belehrt: Gemäß seinem Credo »America First« verkündete er zwei einfache Regeln, um Amerika wieder zu Wohlstand und alter Stärke zu führen: »Nur amerikanische Güter kaufen und amerikanische Arbeiter einstellen«.IDamit läutete Trump seine Wiederwahl-Kampagne ein. Er vergeudete denn auch keine Zeit, um sich für die Präsidentschaftswahl 2020 anzumelden. Bereits am Tag seiner Amtseinführung reichte Trump die Unterlagen bei der Bundeswahlbehörde ein.

Bislang hat US-Präsident Trump auch im Interesse seiner Wählerinnen und Wähler mit protektionistischen Kampfansagen Handelspolitik – und Wahlkampf – betrieben, nicht zuletzt, indem er Mexiko und Kanada zur Neuverhandlung des NAFTA-Abkommens nötigte. Er droht weiterhin mit Strafzöllen und anderen protektionistischen Maßnahmen und muss diese – für den Fall, dass sich die Handelspartner in Europa oder China nicht erpressen lassen – am Ende wahrmachen, um bei diesem Kernthema gegenüber seinen Wählern glaubwürdig zu bleiben. Er wird deshalb auch weiter Druck auf europäische Regierungen und Unternehmen, insbesondere auf den Exportvizeweltmeister Deutschland, ausüben. Trump wähnt sich in diesem Kräftemessen am längeren Hebel.

In der Weltsicht von US-Präsident Donald Trump bietet Wirtschafts- und Militärmacht den »kompetitiven Wettbewerbsvorteil« schlechthin: Sie dient dazu, um im härter werdenden internationalen Wettbewerb zu gewinnen – mit dem Recht des Stärkeren und zwangsläufig auf Kosten aller anderen Nationen.

Das in der aktuellen Nationalen Sicherheitsstrategie der USAII als »realistisch« bezeichnete Politikverständnis von US-Präsident Trump und seiner Sicherheits- und Wirtschaftsberater widerspricht der in Deutschland bevorzugten liberal internationalistischen Vorstellung einer regelbasierten Weltordnung, in der internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen oder die Welthandelsorganisation eine zentrale Rolle spielen.

In der sozialdarwinistisch anmutenden Weltsicht Trumps, in der maximale militärische Macht das Recht des Stärkeren und somit die »transaktionale Führung«III der USA begründet, sind multilaterale Organisationen ein Hindernis: Sie sind schließlich darauf ausgerichtet, internationalem Recht zur Stärke zu verhelfen, auszugleichen, den Stimmen auch der – nach Trumps Meinung – Schwächeren im Konzert der Nationen Geltung zu verschaffen.

Anders als von vielen erwartet, ist das nationalistische und protektionistische Vorgehen Trumps durch die Kongresswahlen 2018 nicht gebremst worden. Die republikanischen Abgeordneten und Senatoren wagen es nicht, ihren in Wirtschaftsfragen besonders populären Präsidenten herauszufordern. Umso mehr sind die Demokraten auf der Hut, damit der Präsident bei den nächsten Präsidentschaftswahlen nicht noch weiter in ihre Arbeiterwählerschaft eindringt.

Dieses strategische Ziel erklärte sein Wahlkampfstratege Stephen Bannon gleich nach Trumps Wahlsieg. Denn die Gelegenheit sei günstig, zum Wohle der »Arbeiterklasse« das Land neu aufzubauen und neue Wählerkoalitionen zu schmieden: eine Verbindung von Konservativen und Populisten in einer »wirtschaftsnationalen Bewegung«.IV

Drahtseilakt der demokratischen Herausforderer

Dementsprechend schwierig wird es für Trumps mögliche demokratische Herausforderer, sich gegen ihn zu positionieren. Sie müssen aufpassen, dabei nicht die Unterstützung ihrer Kernwählerschaft, allen voran gewerkschaftsnahe Arbeiter, zu verlieren. Besonders heikel dürfte diese Aufgabe für den selbst ernannten Sozialisten und Arbeiterführer Bernie Sanders werden. Sanders leistete bereits Wahlkampfhilfe für Trump, als er mit seinem protektionistischen Kurs im vergangenen Vorwahlkampf der Demokraten Hillary Clinton nötigte, sich (wenig glaubwürdig) von einer Befürworterin zur Kritikerin des Freihandels zu wandeln. Ähnliche Schwierigkeiten dürfte der aktuelle Favorit Joe Biden haben. Als langjähriger Senator und Vizepräsident Barack Obamas hat Biden seit Jahrzehnten freihandelsorientierte Positionen bezogen. Im Wissen um diese Verwundbarkeit versucht Biden nun seine Haltung zu relativieren: »fairer« und nicht etwa »freier« Handel seien wichtig, so Biden in einem Interview, das er am 14. Mai 2019 der Associated Press gab.V Um sich gegen Bernie Sanders’ Angriffe zu verteidigen und die eigenen Reihen zu schließen, bemüht Biden neben Trump einen weiteren äußeren Feind: China.VI

Joe Bidens liberale Herausforderinnen, allen voran die Senatorinnen Elizabeth Warren (aus Massachusetts) und Amy Klobuchar (Minnesota), haben bis zu ihrem Ausscheiden in den Vorwahlen ebenso China kritisiert; sie sind aber in Handelsfragen grundsätzlich kritisch eingestellt – egal, ob es um den Handel mit China, Europa oder den Nachbarn Kanada oder Mexiko geht. Umso mehr wird Bernie Sanders seinen langjährigen Senatskollegen in die Mangel nehmen und Bidens freihandelsorientierte Abstimmungen brandmarken. Sanders kritisiert Handelsabkommen wie die Transpazifische Partnerschaft (TPP) und befürwortet Trumps Vorgehen, unter anderem auch europäische Handelspartner mit Zöllen auf Stahl und Aluminium zu bestrafen.

Der liberale Hoffnungsträger Bernie Sanders ist mit Rücksicht auf seine protektionistisch gestimmte Wählerbasis – mit Trump – darin einig, dass es zuallererst darum geht, amerikanische Arbeiter wieder in Lohn und Brot zu bringen. Dabei gerät er jedoch in Konflikt mit freihandelsorientierteren Demokraten wie Biden oder Pete Buttigieg, dem Bürgermeister von South Bend im Bundesstaat Indiana. Biden und Buttigieg haben ähnlich wirtschaftsnahe Einstellungen wie moderate und konservative Republikaner.

Auch den Milliardär Michael Bloomberg dürften die Pläne des in Wirtschaftsfragen marktkritischeren demokratischen Kandidaten Sanders umtreiben. Denn er ist angetreten, um Großverdienern und Vermögenden wie Bloomberg das Leben schwerer zu machen. So will Sanders große Einkommen und Vermögen höher besteuern und die Wirtschaft stärker regulieren. Marktdominanten Unternehmen, die ihre Marktmacht missbrauchen, droht er sogar mit Zerschlagung.

Obwohl Bloomberg bei den Vorwahlen der Demokraten bereits selbst aus dem Rennen gestiegen ist, um nicht die Siegchancen des besser positionierten und ebenso marktliberalen Biden gegen den bekennenden Sozialisten Sanders zu schmälern, wird der New Yorker Milliardär sein enormes Privatvermögen und seine Wirtschaftskontakte, unter anderem auch zu großen Medienkonzernen und der Wall Street, zu nutzen wissen, um Bidens Wahlkampfkasse zu bereichern.

Das ist nicht ohne Belang, weil auch Trump auf das Wohlwollen und die Finanzierung finanzkräftiger Industrien zählen kann, allen voran auf die Unterstützung der Öl- und Gasindustrie sowie der Militärbranche. Nimmt man den Trend vergangener Präsidentschaftswahlen zum Maßstab, dann dürften auch bei diesem Rennen wieder über vier Milliarden Dollar im Spiel sein – viel Geld, das nötig sein wird, um überhaupt eine Chance auf einen Wahlsieg zu haben. Der Preis ist jedoch auch in anderer Hinsicht hoch: Der weitere Ausverkauf fördert die Erosion der amerikanischen Demokratie.

Das Legitimationsdefizit, sprich die mangelnde Unterstützung der Amerikanerinnen und Amerikaner für »die da oben«, für das sogenannte Establishment in Washington, ist jedoch eine der Kernursachen für die protektionistische Stimmung, die Trump viel früher als seine Wettbewerber erkannte und für seinen Wahlsieg in populistischer Weise auszunutzen wusste. Trumps protektionistische, wirtschaftsnationale Strategie wird nunmehr auch von Demokraten wie Sanders imitiert. Der Sozialist Sanders wird seinen parteiinternen Hauptrivalen Biden – ebenso wie schon vier Jahre zuvor Hillary Clinton – nötigen, seinen marktliberalen Kurs zu korrigieren und eine protektionistischere Haltung einzunehmen.

Auch Republikaner denken an Nachfolger

Mehr Hoffnung auf einen freihandelsorientierteren Kurs bestünde für den gleichwohl weniger wahrscheinlichen Fall, dass sich im Lager der Republikaner ein Kandidat gegen den Amtsinhaber durchsetzt. Dementsprechend gering ist auch die Chance, dass der wirtschaftsliberale Gouverneur Ohios, John Kasich, doch noch gegen Trump antritt. Für Trump spricht, dass er Kasich bereits 2016 in den parteiinternen Präsidentschaftsvorwahlen besiegte.

Trump setzte dabei auch auf die Isolationisten in den Reihen der Republikaner. Libertäre Republikaner argumentieren ebenso wie gewerkschaftsnahe Demokraten – gleichwohl aus unterschiedlichen Gründen – gegen das internationale Engagement. Die einen, die libertär gesinnten Republikaner, sind besorgt um die »innere kapitalistische Ordnung« und das wachsende Haushaltsdefizit und stellen sich gegen kostspieliges militärisches Engagement und zunehmend auch gegen Freihandel.

Die anderen, die traditionellen, den Gewerkschaften nahen Demokraten, verteidigen die »sozialen Interessen Amerikas« und positionieren sich gegen Freihandel und kostspielige Interventionen. Sie befürchten insbesondere, dass Mittel für internationale bzw. militärische Zwecke verbraucht werden und somit für innere soziale Belange fehlen. Forderungen nach transatlantischer Lastenteilung werden insbesondere auch von demokratischer Seite artikuliert.

Selbst wenn bei den Präsidentschaftswahlen im November 2020 ein Demokrat ins Weiße gelangen sollte, würden die Außen- und Handelspolitik der USA nicht grundlegend verändert. Eine Analyse der Positionen der aussichtsreichsten Herausforderer Trumps lässt vermuten, dass der protektionistische »Amerika First«-Kurs, die Forderungen nach »Burden Sharing« und die Konfliktlage mit China sogar noch verschärft werden könnten.

Europäische Außenpolitiker und Unternehmer wären schlecht beraten, ihre Strategien vom Hoffnungsprinzip leiten zu lassen. Sie sollten eher davon ausgehen, dass nach den nächsten Wahlen in den USA der von Trump eingeläutete wirtschaftsnationalistische »America First«-Kurs nicht wesentlich gemildert wird. Es ist höchste Zeit, Europa im härter werdenden geo-ökonomischen Wettbewerb besser aufstellen. »Europe United« ist das Gebot der Stunde, um auf »America First« zu reagieren.

Die Macht der Ohnmächtigen – eine Vorbemerkung

Die Amerikaner haben gewählt und sich entschieden: gegen das politische Establishment in Washington, gegen ihre Rolle als globale Ordnungsmacht und gegen das freiheitliche Amerika, das vielen Menschen weltweit Vorbild und Orientierung war.1 Donald Trump, der 45. Präsident der nicht mehr so Vereinigten Staaten von Amerika, konnte sich durchsetzen, obwohl er – oder noch schlimmer: weil er die Regeln menschlichen Anstands und demokratische Prinzipien missachtete. Trump war sich seiner Sache sicher: »Ich könnte im Zentrum New Yorks jemanden erschießen, und ich würde keinen Wähler verlieren«2, prahlte er gegenüber Journalisten, die sich über seine Grenzüberschreitungen wunderten.

Über 60 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner, die für ihn stimmten, sahen denn auch darüber hinweg, dass er sich über Behinderte lustig machte, Frauen herabwürdigte, gegen Muslime hetzte, Latinos pauschal als »Vergewaltiger und Verbrecher« stigmatisierte und seiner Konkurrentin, der »korrupten Hillary«, drohte, sie hinter Gitter zu bringen, sobald er im Amt sei. »Sperrt sie ein!«, lautete denn auch ein einigender Schlachtruf der Trump-»Bewegung«.

Der Demagoge Donald Trump hat es mit dieser für viele auch unterhaltsamen Schlammschlacht geschafft, Menschen wieder für das politische Geschehen zu begeistern, die sich davon schon lange verabschiedet hatten. Er gibt den Ohnmächtigen wieder eine Perspektive und, viel wichtiger, eine Stimme. Denn immer mehr weiße Amerikaner haben Abstiegsängste. Sie befürchten, dass ihnen Afroamerikaner, Latinos und asiatische Einwanderer den Rang ablaufen. Auch Amerikas Position in der Welt scheint gefährdet zu sein. Trump verstärkt diese Ängste, gibt aber zugleich den starken Führer, der einfache Lösungen für komplizierte Probleme anbietet, um zunächst hispanische Einwanderer und globale Herausforderer wie China in die Schranken zu weisen. Obwohl die meisten Probleme Amerikas hausgemacht sind, gibt Trump anderen die Schuld: Einwanderern oder Wettbewerbern. Er schürt negativen Nationalismus, weil er seine Anhänger und Amerika in Abgrenzung gegen andere definiert. Mit seinen fremdenfeindlichen Parolen begeistert er seine Anhänger, die in erster Linie weiße, weniger gebildete Amerikaner sind.

Auf diese Wählergruppe, die das Parteiestablishment der Republikaner links liegen ließ, schaute auch die Favoritin der Demokraten mit Verachtung hinab. Hillary Clinton verunglimpfte diese Wähler als einen »Haufen Gottserbärmlicher« (»basket of deplorables«). Menschenfischer Trump hingegen versicherte den Verachteten seine besondere Zuneigung: »Ich liebe die Ungebildeten.«3 Mit seiner Ankündigung, »Amerika wieder groß machen« zu wollen, profitierte er von dem Minderwertigkeitsgefühl sozialer Verlierer, die sich von beiden Parteien im Stich gelassen fühlen. Indem er die Wähler direkt befragte, gab Trump ihnen das Gefühl, dass er ihre Bedürfnisse anders als die etablierten Politiker tatsächlich ernst nimmt. Jedes Mal, wenn Hillary Clinton faktengesättigt und intellektuell geschliffen in den Fernsehdebatten Trump eines Besseren belehrte und ihn wegen seiner einfachen Sprache und Ignoranz belächelte, spielte sie ihm unbewusst eine Trumpfkarte zu: Sie verstärkte die von Trump gewünschte Solidarisierung seiner Anhänger gegen die Eliten und die etablierte Politik und damit vor allem gegen sich selbst. Am Ende erhielt Trump sogar die Stimmen mancher Anhänger des im Vorwahlkampf unterlegenen linken Demokraten Bernie Sanders.

Die meisten Amerika-Beobachter, die nur die Ost-und Westküste kennen und den als »Heartland« bezeichneten Mittleren Westen sowie die Südstaaten, den »Bible Belt«, der USA ignorieren, überraschte es, dass Trump auch den Segen der Christlichen Rechten erhielt, vor allem den der in Fragen der Sozialmoral konservativen Evangelikalen und Katholiken. Dieser »Basis« der Republikaner verdankte bereits der letzte republikanische Präsident vier von zehn seiner Wählerstimmen.4 George W. Bush und Donald Trump haben neben ihrer elitären Abstammung noch etwas gemein: Sie beide wurden von den gebildeten Weltbürgern im In- und Ausland belächelt und unterschätzt, was ihre Fähigkeit, ja Bauernschläue, angeht, die Stimmung ihrer Landsleute – ihrer »Wutbürger« – zu verstehen und auf diese einzugehen.

Die international orientierte republikanische Finanzelite und intellektuelle Neo-Konservative haben Trumps Erfolg mit Erstaunen und Entsetzen kommen sehen. Seinen kometenhaften Aufstieg konnten sie dennoch nicht verhindern. Der Grund: In den USA gibt es keine Parteien nach unserem Verständnis. Sie spielen keine Rolle in der Politikgestaltung, es gibt keine Fraktions- oder Parteidisziplin. Selbst ihre Minimalfunktion als Wahlvereine haben sie mittlerweile an Interessengruppen und Milliardäre verloren – dank der Urteile des Obersten Gerichts, das Geldspenden als Form der Meinungsfreiheit absegnete, die nicht beschnitten werden dürfe.

Die meisten Amerikaner hegen heute eine tiefe Abneigung gegen die etablierte Politik, gegen das »business as usual«. Das für sie wichtigste Thema im Vorfeld der Wahlen war daher die Überzeugung, dass eine Handvoll ihrer Landsleute zu viel Einfluss auf die Politik habe und dass dieses politische System korrumpiert sei.5 Bezeichnenderweise konnte der Milliardär Trump in dieser Gemengelage das Zutrauen seiner Wähler mit der Aussage gewinnen, ihn könne keiner kaufen, weil er bereits viel Geld habe. Er selbst habe, so Trump freimütig, als Geschäftsmann Politikern Geld gegeben und immer erreicht, was er wollte – zum Beispiel, dass das Ehepaar Hillary und Bill Clinton seiner Hochzeit mit der dritten Frau, der gebürtigen Slowenin Melanija Knavs und künftigen »First Lady« Melania Trump, beiwohnte. Mit diesem Argument konnte er auch Jeb Bush ausschalten, der bereits vor der Bekanntgabe seiner Kandidatur über 100 Millionen Dollar an Wahlkampfspenden gehortet hatte und deswegen als sichere politische Bank galt. Parallel brachte der selbsterklärte Sozialist Bernie Sanders in den Vorwahlen der Demokraten Hillary Clinton in die Bredouille. Clintons größte Angriffsfläche, die auch Trump später im Hauptwahlkampf weidlich ausnutzte, bestand in der massiven Unterstützung ihres Wahlkampfes und der Bereicherung ihres Privatvermögens durch die Finanzindustrie, deren ungezügeltes Handeln wesentlich zur Finanzkrise 2007/08 beigetragen hatte.

Betrachtet man den Integritätsgrad von Wahlen,6 dann sind die USA mit dem 52. Rang unter 153 Ländern nicht gerade unter den Musterschülern zu finden. Selbst Kroatien, Griechenland, Argentinien, die Mongolei oder Südafrika liegen mittlerweile vor der ehemaligen Vorbilddemokratie. Bemängelt wird in erster Linie, dass Interessengruppen und vermögende Einzelpersonen massiv Einfluss auf die Wahlen nehmen, dass Wahlbezirke politisch motiviert zugeschnitten und Afroamerikaner und Latinos bei der Wahlregistrierung diskriminiert werden, sowie die niedrige Wahlbeteiligung. Dass sich bei US-Wahlen dennoch vielerorts Wählerschlangen bilden, ist auf die unzureichende technische Ausstattung zurückzuführen – wie in Ländern der »Dritten Welt«. Das alles passt nicht in das Selbstbild einer Hightech-Nation.7

Wir müssen daher die Klischees und Trugbilder vom »Land der unbegrenzten Möglichkeiten« hinterfragen, die noch in den Köpfen vieler haften. Wir sollten uns auch nicht von den Hochglanzstatistiken der Wirtschaftsmedien blenden lassen. Sie sind oft Potemkinsche Dörfer, bestenfalls Durchschnittswerte, die die dahinterliegenden Ungleichheiten und Strukturprobleme kaschieren. Die Lage ist zwar nicht so miserabel, wie Donald Trump sie aus wahltaktischen Gründen seinen Wählern gegenüber erklärte. Sie ist aber auch nicht so rosig, wie sie von Frohbotschaftern aus der Neuen Welt, von der amerikanischen »Public Diplomacy« (früher Propaganda genannt) und von Bewunderern auf dem alten Kontinent gezeichnet wird.

Auch Donald Trump ist mehr Schein als Sein. Er hat in diversen Reality-TV-Shows sein Handwerk gelernt und eine Kunstfigur, eine Medienfigur, von sich erschaffen. Jeder Amerikaner kennt Trumps Reality-TV-Show The Apprentice, in der er mit dem Satz »You are fired!« unfähige Arbeitnehmer feuerte. Trump selbst steht als Ikone für Erfolg, obwohl er im richtigen Leben viele Misserfolge hatte. Dessen ungeachtet pflegt er das Medien-Image eines erfolgreichen und mächtigen Geschäftsmannes, der Amerika wieder auf die Erfolgsspur bringen kann. Damit war sein politischer Erfolg in der amerikanischen Mediendemokratie vorprogrammiert. Amerika und die westliche Welt werden die Geister nicht mehr los, die der Zauberlehrling Trump rief.

Donald Trump ist jedoch nicht das Hauptproblem. Der Unternehmer Trump hat es vielmehr verstanden, nicht nur die soziale Misere vieler seiner Wähler, sondern auch grundlegende Defizite der amerikanischen Wirtschaft und Politik für seine Zwecke auszunutzen. Und diese Probleme hat auch Deutschland, wenn auch nicht in diesem extremen Ausmaß. Wer die kometenhaften Aufstiege Donald Trumps und der sogenannten Alternative für Deutschland (AfD) vergleicht, sieht bei allen Unterschieden gleichwohl eine wichtige Gemeinsamkeit: die Unzufriedenheit mit der politischen Klasse.

Die liberale Demokratie steht unter Druck. Weder in Amerika noch in Europa schafft es der Staat, seinen Bürgern das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Auch das Gefühl materieller Sicherheit, das Gefühl, dass möglichst viele etwas vom wirtschaftlichen Wohlstand abbekommen, ist verloren gegangen. Es wäre jedoch die Voraussetzung dafür, dass die Bürger den Staat und die etablierten Politiker unterstützen. Die daraus resultierende Legitimationskrise zeigt sich daran, dass auf beiden Seiten des Atlantiks Populisten die massive Unzufriedenheit ausnutzen können: Trump in den USA, die AfD in Deutschland. Die Wahlstrategen der AfD oder des französischen Front National von Marine Le Pen werden Donald Trumps Erfolgsrezept sehr genau analysieren und nachzuahmen versuchen. Dabei werden sie durch das rechtskonservative Medium Breitbart News tatkräftig unterstützt, dessen Geschäftsführer Stephen Bannon Trumps Wahlkampfattacken orchestrierte und dem als künftigen Chefstrategen im Weißen Haus das Ohr des Präsidenten gehören wird. Nach Aussagen von Alexander Marlow, der das mitunter auch rechtsextreme Positionen verbreitende Medium redaktionell leitet, sollen bald Redaktionen in Berlin und Paris eröffnet werden. Ziel soll es sein, rechtspopulistische Politiker zu unterstützen.

Auch in anderer Hinsicht werden wir in Europa von den Entwicklungen in den USA betroffen sein: Während der Amtszeit Donald Trumps sollten wir uns darauf einstellen, dass die gesellschaftlichen Gräben in den USA noch tiefer werden und sich die politischen Fronten verhärten. Die soziale Spaltung und politische Radikalisierung wird die Demokratie der westlichen Führungsmacht weiter unter Druck setzen und auch Europa und die Welt beeinträchtigen. Je mehr die USA mit sich selbst beschäftigt sind, desto weniger können sie ihre globale Ordnungsfunktion wahrnehmen. Überdies besteht die Gefahr, dass innerer Unfrieden auch Aggression nach außen bewirkt. Im schlimmsten Fall könnte Oberbefehlshaber Trump sogar versuchen, von inneren Problemen mit einer offensiveren Außenpolitik abzulenken. Kann eine friedlich-liberale Weltordnung bestehen, wenn der Hegemon, der Hüter, der sie erhalten soll, nicht mehr liberal ist?

Sollte Trump sein isolationistisches Credo »America First« wahrmachen und, wie im Wahlkampf angedroht, rücksichtslos amerikanische Interessen durchboxen, Sicherheitsallianzen wie die NATO ignorieren und Handelskriege vom Zaun brechen, würde er im gleichen Zug die von den USA seit dem Zweiten Weltkrieg gehegte westlich orientierte Weltordnung zerstören. Während die neue US-Regierung den Rückzug ins nationalistische Schneckenhaus als goldenen Weg sehen könnte, scheut China mit seiner umfassenden Seidenstraßeninitiative (»One Belt, One Road«) keine diplomatischen Initiativen und wirtschaftlichen Investitionen, um den Welthandel in seinem Sinne neu zu ordnen.

In Europa werden wir uns auf mehrere Szenarien einstellen und uns eigene Gedanken darüber machen müssen, wie wir uns in dieser sich rapide verändernden geopolitischen Machtkonstellation ausrichten wollen. Wir müssen herausfinden, wie sich die möglichen Turbulenzen zwischen den sich verändernden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Systemen der USA und der von ihr mitgeprägten Weltordnung auswirken können. Schließlich brauchen wir alle eine Welt, die uns eine mehr oder weniger gute Existenz verspricht.

Berlin, im November 2016

Warum es Ordnung bedarf, um frei zu sein

Um frei sein zu können, bedarf es eines gewissen Rahmens, einer Ordnung der Freiheit. Wenn die Welt zusehends aus den Fugen gerät und für immer mehr Menschen haltlos wird, ist es höchste Zeit, sie wieder gedanklich zu ordnen. Das »Denken in Ordnungen«8 ist grundlegend für unsere soziale Marktwirtschaft, die es zu verteidigen gilt. Denn in einer Welt ohne vertraute soziale Strukturen suchen Menschen andere Zufluchtsräume, die nicht im Sinne einer freiheitlichen Ordnung sind.9 Eine Welt ohne Halt und Regeln lädt selbst ernannte Ordnungshüter und Sinnstifter geradezu ein, für »Recht und Ordnung« zu sorgen – auf Kosten der Freiheit.

Um die Gefahr zu verdeutlichen, muss man nicht gleich wieder die Schreckgespenster der jüngeren deutschen Geschichte bemühen. Es genügt, sich Demagogen wie Donald Trump in den USA oder Marine Le Pen, die Vorsitzende des französischen Front National, zu vergegenwärtigen, die heute demokratische Ordnungen der westlichen Welt gefährden. »Starke Männer« wie Russlands Wladimir Putin treiben ihr Unwesen in Mitteleuropas östlicher Nachbarschaft und gefährden die europäische Sicherheitsarchitektur. Baschar al-Assad in Syrien oder Abdel Fattah al-Sisi in Ägypten rechtfertigen ihre Tyrannenherrschaften nicht zuletzt damit, dass sie auch uns Sicherheit und Stabilität versprechen. Doch solche Ordnungen sind auf Sand gebaut, weil sie das Freiheitsstreben und die kreativen Potenziale ihrer Bürger nicht nutzen und auch nicht auf Dauer unterdrücken können.

Nur in einem demokratischen Regierungssystem können menschliche Grundbedürfnisse nach Freiheit, materieller Sicherheit und Schutz vor willkürlicher Gewalt auf Dauer befriedigt werden. Die Freiheit Einzelner, Wettbewerbswirtschaft und gewaltenteilende Demokratie sind aufeinander angewiesen. Gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Ordnungen beeinflussen sich gegenseitig und sind voneinander abhängig.

Wer die »Interdependenz der Ordnungen« begreift, der erkennt, dass auch Demokratien nicht davor gefeit sind, Freiheit preiszugeben: Wirtschaftliche Macht ist darauf zurückzuführen, dass der Staat es versäumt hat, den Wettbewerb durch einen Rechtsrahmen und Regulierungen zu schützen. Umgekehrt können mächtige Unternehmen und die von ihnen organisierten Interessengruppen die Politik, ja die Spielregeln der politischen Auseinandersetzung in ihrem Sinne beeinflussen, um zu deregulieren und ihre Privilegien zu erhalten. So gibt es in den USA bereits eine besorgniserregende Konzentration wirtschaftlicher und politischer Macht vor allem in den Bereichen der Medien, Informationstechnologie, Finanzdienstleistungen, Rüstungs- und Ölindustrie.10 Sie beeinflussen die Politik, um durch Aufweichen rechtlicher Vorschriften, Steuererleichterungen und Subventionen noch mehr vom gesamtwirtschaftlichen Vermögen zu erhalten. Damit der Staat nicht zum Spielball von Einzelinteressen wird, sind Kontrolle und damit Begrenzung von wirtschaftlicher und politischer Macht unerlässlich.

Neben rechtsstaatlichen Garantien und politischer Gewaltenteilung (im Sinne liberaler Vordenker wie John Locke und Montesquieu) leistet ein staatlich konstituierter und regulierter Wettbewerb diese Kontrolle. Wenn Märkte offen gehalten werden, Privateigentum gesichert und Vertragsfreiheit gewährleistet sind und das Haftungsprinzip gilt, dann ist wirtschaftliche Macht instabil und gering. Eine sogenannte freie, sich selbst überlassene Marktwirtschaft, in der das Prinzip des Laisser-faire regiert, führt hingegen unweigerlich zur Konzentration von wirtschaftlicher und politischer Macht – zur »vermachteten Marktwirtschaft«, in der Interessengruppen die Politik lenken.

Deshalb ist nicht ein Nachtwächterstaat gefordert, der im Sinne von Adam Smith die »unsichtbare Hand« des Marktes gewähren lässt, sondern ein unabhängiger Staat, der mit Argusaugen darauf achtet, dass möglichst viel Wettbewerb herrscht, bei dem niemand über genügend Macht verfügt, um andere zu dominieren. Staatstätigkeit ist demnach eine Frage des Wie, nicht des Wieviel: »Ob wenig oder mehr Staatstätigkeit – diese Frage geht am Wesentlichen vorbei. Es handelt sich nicht um ein quantitatives, sondern um ein qualitatives Problem. Der Staat soll weder den Wirtschaftsprozess zu steuern versuchen noch die Wirtschaft sich selbst überlassen: staatliche Planung der Formen – ja; staatliche Planung und Lenkung des Wirtschaftsprozesses – nein. Den Unterschied von Form und Prozess erkennen und danach handeln, das ist wesentlich.«11 Wer diese Regeln beachtet, kann beides, Markt- und Staatsversagen, verhindern.12 Doch die Deregulierung der Finanzmärkte, die Aufhebung des Ordnungsrahmens, beförderte beides, Markt- und Staatsversagen.13 Das ist besonders problematisch, denn der Staat sollte als Hüter einer freien Wirtschaftsordnung die persönlichen Freiheiten und kreativen Potenziale Einzelner schützen und damit auch Entwicklung und Anpassungsfähigkeit der wirtschaftlichen und politischen Ordnungen an externe Veränderungen und Herausforderungen gewährleisten.

Im globalen Wettbewerb der Systeme scheinen zwar heute einige Autokratien und ihre gelenkten Volkswirtschaften erfolgreicher als westliche Demokratien und soziale Marktwirtschaften zu sein. Doch auf längere Sicht wird ihre grundlegende Qualität, das sich frei entfaltende kreative Potenzial ihrer Bürger und Unternehmen, es demokratisch verfassten Gesellschaften besser ermöglichen, sich an Veränderungen anzupassen, den neuen globalen Herausforderungen zu begegnen und die internationale, westlich geprägte Ordnung aufrechtzuerhalten.

Wenn die westliche Führungsmacht USA jedoch im Inneren Liberalität preisgibt, können auch ihre Außenpolitik und die von ihr getragene Weltordnung nicht mehr liberal sein. Amerika sieht seine »vitalen Interessen« bedroht, aber es ist in seiner Handlungsfähigkeit enorm eingeschränkt. Die massiven sozialen, wirtschaftlichen und politischen Probleme im Innern wirken sich auf das Selbstverständnis im außenpolitischen Handeln und auf den Aktionsradius der Weltmacht aus. Weltweite Demokratieförderung, sogenanntes Nation Building, war ein Ideal von gestern; heute muss der US-Präsident die eigene Nation wieder auf Vordermann bringen. Das heißt jedoch nicht, dass sich die USA, wie von Trump im Wahlkampf propagiert wurde, aus der Welt zurückziehen werden. Washington wird vielmehr weiterhin geostrategisch wichtige Regionen wie den Mittleren Osten und Asien sowie weltweit wichtige Handels- und Informationswege wieder stärker durch Realpolitik und neue Technologien zu sichern versuchen.

Die Weltbilder der liberalen Internationalisten14, die vorübergehend den Ton in der US-Außenpolitik angegeben haben, und der Realisten, die nach dem Debakel der Kriege im Irak und Afghanistan wieder dominanter geworden sind, könnten nicht unterschiedlicher sein. Liberale Internationalisten15 haben ein optimistisches Menschenbild und wollen eine friedlichere Weltordnung demokratischer Staaten schaffen und Freihandel fördern; sie sind auch bereit, aus humanitären Gründen einzugreifen. Realisten hingegen sehen die menschliche Natur skeptischer und hegen keine Entwicklungsperspektive. Sie haben ein rein machtpolitisch garantiertes zwischenstaatliches Arrangement im Sinn und fordern internationales Engagement mit Augenmaß – nur bei Bedrohung des »vitalen« Sicherheitsinteresses oder wenn äußere Gefahr in Verzug ist. Denn, so die Warnung der Realisten, es besteht auch immer die innere Gefahr der Überdehnung eigener (politischer) Ressourcen.

Der aktuelle innenpolitische Widerstand gegen internationales Engagement, der sich an beiden Rändern des politischen Spektrums in den USA formiert hat, bedeutet Wasser auf die Mühlen der Realisten: Libertäre Republikaner wie gewerkschaftsnahe Demokraten argumentieren – aus unterschiedlichen Gründen – gegen das internationale Engagement. Die einen, die libertär gesinnten Republikaner, sind besorgt um die »innere kapitalistische Ordnung« und das wachsende Haushaltsdefizit und stellen sich gegen kostspieliges militärisches Engagement und zunehmend auch gegen Freihandel. Die anderen, die traditionellen, den Gewerkschaften nahen Demokraten (Old Liberals), verteidigen die »sozialen Interessen Amerikas« und positionieren sich gegen Freihandel und kostspielige Interventionen. Sie befürchten insbesondere, dass Mittel für internationale bzw. militärische Zwecke verbraucht werden und somit für innere soziale Belange fehlen.

Diese Wortführer versuchen, ihre Vorstellungen im politischen Diskurs durchzusetzen, sprich die Worthülse »nationales Interesse« mit ihren spezifischen Inhalten zu füllen, um ihre partikularen Interessen zu wahren. Im pluralistischen politischen System der USA gibt es seit jeher heftige Auseinandersetzungen zwischen Individuen, Organisationen und Institutionen, die je nach Politikfeld in unterschiedlichen Machtkonstellationen ausgefochten und entschieden werden.

Grundlegend für die Analyse der Außenpolitik der USA wird ihre »Innenseite« sein,16 insbesondere die Frage, ob an der außenpolitischen Willensbildung und Entscheidungsfindung möglichst viele Menschen und Gruppen beteiligt werden. Wenn diejenigen partizipieren, die die Lasten und Kosten hauptsächlich zu tragen haben, kann man gemäß der Theorie des »Demokratischen Friedens« erwarten, dass friedfertigere Entscheidungen getroffen werden. Diese Grundidee der (neuen) liberalen Theorie der internationalen Beziehungen geht zurück auf den Königsberger Philosophen Immanuel Kant. In seiner Schrift Zum ewigen Frieden formulierte er es 1795 im Kern so: »Wenn […] die Beistimmung der Staatsbürger dazu erfordert wird, um zu beschließen, ob Krieg sein sollte, oder nicht, so ist nichts natürlicher, als dass, da sie alle Drangsale des Krieges über sich selbst beschließen müssten […], sie sich sehr bedenken werden, ein so schlimmes Spiel anzufangen.«17

Problematisch wird es jedoch, wenn Interessengruppen den politischen Prozess dominieren, die etwa vom Krieg oder anderen gewalttätigen außenpolitischen Zielen profitieren, die Kosten nicht selbst tragen und diese auf andere abwälzen können. Dann neigen auch (weniger liberale) Demokratien zu Angriffskriegen und Gewaltausübung.

Kosten, die auf Ausländer oder andere Nationen abgewälzt werden, können den politischen Diskurs in den USA nicht wesentlich beeinflussen. Solange Gefahr in Verzug ist oder eine solche unmittelbare Gefahr angenommen wird, sind die amerikanische Bevölkerung und ihre Regierungsvertreter offenkundig bereit, persönliche Freiheitsrechte (vor allem die von Nicht-Amerikanern) auf dem Altar der Sicherheit zu opfern. Im Falle weiterer Terroranschläge und im Zuge des fortdauernden globalen Krieges gegen den Terror besteht bis auf Weiteres die Gefahr, dass sich illiberale Tendenzen in der amerikanischen Demokratie verstärken.

Es sind demnach internationale Normen und Institutionen erforderlich, die diese externen Kosten in das Kalkül nationalen Regierungshandelns einbringen. Sie sind ein erforderliches Regulativ – selbst für die Vorbilddemokratie Amerika. Denn politisches Handeln und juristische Interpretationen von Verfassungsprinzipien in den USA sind vorwiegend an das nationale öffentliche Bewusstsein und gesellschaftliche Wertepräferenzen gebunden, die sich überwiegend auf die Freiheitsrechte amerikanischer Staatsbürger konzentrieren. Insofern gehen die »Kollateralschäden« der vermeintlichen Sicherheitsvorkehrungen der USA (die Tötung unzähliger Zivilisten oder die durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg im Irak zerstörte Lebens- und Staatenwelt im Mittleren Osten, die über Flüchtlingsströme mittlerweile auch Europa beeinträchtigt) nicht in dem erforderlichen Maße in die politische Kosten-Nutzen-Rechnung der USA ein. Demnach wäre es notwendig, dass die nationale Gerichtsbarkeit in den USA internationalem Recht zu mehr Verbindlichkeit verhilft.18 Wirksame internationale Normen (zum Beispiel das Folterverbot) und Institutionen wie die Vereinten Nationen sind nötig, um das gesamtgesellschaftliche und politische Gleichgewicht der USA wiederzufinden, das für die innere Ordnung Amerikas – aber auch für die Wiederherstellung einer liberalen Weltordnung – unverzichtbar bleibt.

Es ist erwiesen, dass liberale, sprich demokratische und sozial gerechte Herrschaftssysteme weniger aggressiv nach innen und außen sind. »Ein Herrschaftssystem, das auf hohem Konsens beruht und deswegen kein Gewaltinstrument braucht, wird auch in den Beziehungen zur internationalen Umwelt die Gewalt vermeiden«, lautet die grundlegende Erkenntnis deutscher Friedensforscher, die in Anlehnung an Immanuel Kants »Republikanischen Frieden« die liberale Friedenstheorie neu begründeten.19

Die Autoren des amerikanischen Liberalismus können auch auf eine eigene Tradition verweisen. Der amerikanische Politikprofessor und spätere US-Präsident Woodrow Wilson wurde für seine Verdienste um die Völkerverständigung 1919 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Wilson scheiterte aber am Kongress, die Idee des Völkerbundes in seinem Land durchzusetzen. Er konnte sich schließlich nicht behaupten gegen den Meinungsführer im Senat, Henry Lodge, der nicht internationalistische Ideale, sondern imperialistische Machtkalküle im Sinn hatte. Woodrow Wilson war gegen diese interventionistische Politik der USA, weil seiner Meinung nach eine damit einhergehende Aufrüstung eine Militärklasse etablieren würde, die, ähnlich wie der europäische Adel, die Demokratie gefährden könnte. Die Geschichte sollte Wilson Recht geben. In seiner Abschiedsrede warnte der spätere US-Präsident Dwight D. Eisenhower, der einst selbst Generalstabschef der Armee war, im Januar 1961 etwa vor dem »militärisch-industriellen Komplex« in den USA.20

Ein Verlust demokratischer Qualität im Inneren kann wiederum zu aggressivem Verhalten nach außen führen: Ein äußerer Feind hat im Laufe der amerikanischen Geschichte immer wieder dazu gedient, Geld für Rüstung zu mobilisieren, die Heimatfront zu festigen, im Namen der nationalen Sicherheit die persönlichen Freiheitsrechte einzuschränken sowie von Konflikten abzulenken, die sich an sozioökonomischer Ungleichheit entzündeten.

Das heißt indes nicht, dass im Sinne der marxistischen Lehrmeinung ein kapitalistisches System unweigerlich zu kriegerischem und imperialistischem Handeln führt. Doch wenn der Kapitalismus ungezügelt bleibt, wenn im Inneren Gewaltenkontrolle versagt, dann sind auch eine allzu freie Wirtschaft und (illiberale) Demokratie nicht davor gefeit, Gewalt nach außen anzuwenden. Insbesondere dann, wenn Gewalt privatisiert und von privaten Unternehmen wie Raytheon oder Northrop Grumman ausgeführt wird und neue Technologien die Kriegsführung revolutionieren, ja den Krieg weiter entmenschlichen. Wenngleich nach den hohen menschlichen und finanziellen Kosten der Kriege in Afghanistan und im Irak die US-Bevölkerung kriegsmüde geworden ist, haben die USA unter Präsident Obamas Führung den globalen Krieg gegen den Terror mithilfe neuer Technologien ausgeweitet: Ferngesteuerte (unbemannte) Flugsysteme können zur Aufklärung und Überwachung eingesetzt werden. Mit Raketen bestückt können diese Drohnen bei Bedarf auch in Kampfeinsätzen verwendet werden. Die Vorzüge von Drohnen sind enorm: weniger Kosten (auch politische), weniger Transparenz und weniger Gefahr für die eigenen »Soldaten«. Das amerikanische Verteidigungssystem will bis 2038 sogar »vollautomatisierte« oder »autonome« Waffensysteme entwickeln.21 Am Ende wird diesen Waffen und Kampfrobotern wohl auch die Hoffnung zum Opfer fallen, dass Demokratien für Kriege nur schwer zu gewinnen sind, da der Blutzoll der eigenen Soldaten und die finanziellen Belastungen sowie eine kritische öffentliche und veröffentlichte Meinung sie davor zurückschrecken lassen – so auch die eindringliche Warnung namhafter Wissenschaftler.22

Ohnehin sind die meisten Amerikaner auf Experten und die Medien angewiesen, um sich ein Bild von dem machen zu können, was in der Welt geschieht. Außenpolitik liegt jenseits des Erfahrungshorizonts der meisten Menschen, sodass sie von anderen erforscht und berichtet werden muss. Das bietet engagierten Intellektuellen, die in Thinktanks (das sind politikorientierte Forschungsinstitute) arbeiten, die Möglichkeit, den politischen Diskurs über ihre veröffentlichten Meinungen und Expertisen zu beeinflussen. Indem sie – unter anderem auch im Zusammenspiel mit den Medien – die Agenda setzen, Bedrohungen thematisieren und nicht selten auch das »Wesen« dieser Bedrohungen »analysieren«, können sie die Wahrnehmungen und Weltbilder der Bevölkerung verändern. Das menschliche Bedürfnis, tatsächliche oder eingebildete Gefahren zu verringern, bringt jene Experten in eine machtvolle Position, die mit hoher Glaubwürdigkeit scheinbar verlässliche Antworten geben: »Antworten, die sich je nach Präsentation der Daten oder normativen Vorannahmen der Experten unterscheiden und die ihrerseits wiederum die Einstellungen zu den wahrgenommenen Risiken und Gefahren beeinflussen«23. Die Macht dieser Gefahrendeuter und Wissensproduzenten sollte durch ein vielfältiges und konkurrierendes Angebot an Interpretationswissen begrenzt werden. Wettbewerb und somit Pluralismus auf dem »Marktplatz der Ideen« ist eine weitere wichtige Grundvoraussetzung liberaler Demokratien.24 Dieser Markt der Wissensproduzenten verdient besondere Aufmerksamkeit, denn gesellschaftliche Präferenzen und sogenannte nationale Interessen können durch zivilgesellschaftliche Multiplikatoren beeinflusst oder im schlimmsten Fall manipuliert werden.25

Ihrer kritischen Rolle als »Wachhunde der Demokratie« werden die Medien, so scheint es, schon jetzt nicht mehr gerecht. Im Vorfeld des Irakkrieges wurde die öffentliche Meinung über die mit wenigen Ausnahmen willfährigen Medien gezielt von der US-Regierung beeinflusst. Berichte über angebliche Massenvernichtungswaffen in den Händen des unberechenbaren Herrschers Saddam Hussein waren auch Teil einer internationalen PR-Kampagne, den Krieg vorzubereiten.26 Auch unter Bushs Nachfolger Obama spielte Public Diplomacy – eine Mischung aus Auslandspropaganda, politischem Marketing und Kulturdiplomatie27 – eine wichtige Rolle für die amerikanische Außenpolitik und den globalen Krieg gegen den Terror.

Erst die Veröffentlichungen von WikiLeaks brachten – dann auch über die amerikanischen Medien28 – die im Krieg gegen den Terror bislang verdeckten Tätigkeiten der Weltmacht ans Licht. Die USA haben unter anderem auf der Arabischen Halbinsel, in Äthiopien, in der ostafrikanischen Republik Dschibuti (die an der Meerenge Bab el Mandeb zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aden liegt) und auf den Seychellen, dem Inselstaat im Indischen Ozean, Stützpunkte mit Landebahnen errichtet, um im Kampf gegen Terroristen und Piraten das Horn von Afrika und den Nahen und Mittleren Osten mit einem möglichst »leichten Fußabdruck« zu sichern.

Um die innenpolitischen und finanziellen Kosten von Auslandseinsätzen zu verringern, werden die USA den »militärischen Fußabdruck« verkleinern und geostrategisch wichtige Gebiete etwa durch eine Drohnenflotte mitsamt den dafür weltweit nötigen Basen kontrollieren. Die ursprünglich als Vorhut im weltweiten Kampf gegen den Terror eingesetzten unbemannten Aufklärungs- und Kampfflugzeuge können selbstredend auch gegen eine andere am Horizont aufziehende Gefahr in Stellung gebracht werden: gegen China, die aufstrebende Wirtschaftsmacht in Asien, die für ihr weiteres Wachstum immense Energieressourcen benötigen wird. Indem sie diese zunehmend mit ihrem Militär sichert, gerät sie in Konflikt mit den »vitalen Interessen« der USA.

Zwar sind die USA und China wirtschafts- und handelspolitisch voneinander abhängig. Eine Schwächung des einen würde unweigerlich auch gravierende Probleme für den anderen bewirken. Dieses »ökonomische Gleichgewicht des Schreckens« lässt Optimisten hoffen, dass die USA und China Konfrontationen vermeiden und gemeinsam eine friedliche Weltordnung aufrechterhalten. Doch wer sich nur die kontinuierlich und deutlich steigenden Militärausgaben und das martialische Auftreten Chinas im pazifischen Raum ansieht, muss befürchten, dass es auch im Reich der Mitte Hardliner gibt, die künftig noch stärker den Ton angeben werden. Denn auch in Washington können die anstehenden Haushaltskürzungen im militärischen Bereich wohl nur noch abgemildert werden, wenn man vonseiten der Rüstungsindustrie und der von ihr finanziell motivierten Politiker und Experten die »gelbe Gefahr« überzeichnet. So lieferte der Berater Aaron Friedberg der Politik bereits Argumentationshilfen. »Um die notwendigen Ausgaben in Zeiten knapper Haushalte zu rechtfertigen«, so der Princeton-Professor, »müssen unsere Führer deutlicher die Interessen der Nation sowie die Verpflichtungen in Asien erklären und ungeschminkter die Herausforderungen beschreiben, die Chinas unbarmherzige militärische Rüstung darstellt.«29

Es besteht tatsächlich die Gefahr, dass auf beiden Seiten jeweils von Partikularinteressen motivierte Bedrohungswahrnehmungen sich in selbsterfüllende Prophezeiungen verwandeln.

Amerika – das Land der Freien?

In der Selbst- und Fremdwahrnehmung Amerikas steht ein Begriff ganz oben: Freiheit. Gleichwohl wirft auch das Land der Freien seine Ideale hin und wieder über Bord, wenn es opportun erscheint oder vermeintliche Gefahren, innere und äußere Feinde, drohen. Um die heutige Realität, die Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft, bewerten zu können, ist ein Vergleichsmaßstab hilfreich und angemessen – eine idealtypische Vorstellung, nach der Amerikaner selbst streben, eine Messlatte, nach der sie auch andere Länder beurteilen: die vom Freiheitsphilosophen Karl Popper 1945 propagierte »offene Gesellschaft«30.

Um die »kritischen Fähigkeiten des Menschen« freizusetzen, Machtmissbrauch zu verhindern und vorzubeugen, dass schlechte oder inkompetente Herrscher allzu großen Schaden anrichten, ist es nötig, Regierungen ohne Blutvergießen austauschen, sprich abwählen zu können und die Staatsgewalten zu teilen. Die Demokratie ist dafür die beste Staatsform. Sie sollte aber nicht als Mehrheitsregierung missverstanden werden. Denn in einer liberalen Demokratie stößt der Mehrheitswille des Volkes dort an Grenzen, wo er die Rechte von Minderheiten beschneidet. Die Verfassungsväter der USA wollten demnach auch eine »Tyrannei der Mehrheit« verhindern.

Das Misstrauen gegenüber der breiten Masse wird in einem weiteren Konstruktionselement der amerikanischen Verfassung deutlich, der repräsentativen Demokratie: Insbesondere auf der Ebene des Bundesstaates sollte nicht das Volk selbst im Sinne einer direkten Demokratie entscheiden, sondern seine Repräsentanten. Dahinter steht die Erwartung, dass vom Volk gewählte Vertreter in ihrem Handeln weniger durch Leidenschaften und Affekte geleitet sind, sondern eher rationale und weitsichtige Entscheidungen treffen als eine direkte Volksregierung.

Freilich sind auch die Volksvertreter nicht im Besitz einer höheren Rationalität oder Wahrheit. Anders als in ideologisch festgelegten, geschlossenen Gesellschaften, in denen Werte und Ideale von oben vorgegeben werden, wird das Gemeinwohl in pluralistisch verfassten Gemeinwesen immer wieder aufs Neue erstritten, in einem geregelten und fairen politischen Wettstreit ermittelt. Demnach liegt es auch in der Verantwortung jedes Einzelnen, sich in die Gesellschaft und Politik einzubringen, zum Schöpfer seines Geschicks zu werden.

Denn Geschichte wird nicht von irgendeinem Weltgeist oder Gott bestimmt. Sie ist ein offener Prozess, ohne vorherbestimmten Ausgang. Deshalb sollte es auch in der Wissenschaft keine festen Glaubenssätze geben. Wissen ist nicht ewig gültig. Thesen, die empirisch überprüfbar sein sollten, gelten nur so lange, bis sie widerlegt werden.31 Das ermöglicht Fortschritt. Der freie Meinungs- und Wissensaustausch, an dem möglichst viele teilnehmen können sollten, ist grundlegend für offene Gesellschaften. Nur so sind Veränderungen und Entwicklungen möglich. So viel zur Theorie. Die heutige Praxis in den USA sieht etwas anders aus.

Bei genauerem Hinsehen erweist sich die Gesellschaft der USA als weniger frei und offen, als oft behauptet wird. Es ist kein Zufall, dass mit Hillary Clinton und Donald Trump letztlich zwei Mitglieder der Finanzelite das Rennen um das höchste Amt im Staat unter sich ausmachten. Dank seines persönlichen Reichtums und seiner Firmennetzwerke benötigte der Sieger Trump mit etwas mehr als 300 Millionen Dollar weniger als halb so viel Spendengeld wie seine Rivalin Hillary Clinton, die knapp 700 Millionen Dollar einwerben konnte.32 Demgegenüber fiel das Wählermandat des Siegers wieder bescheiden aus: Bedenkt man, dass der Gewählte weniger als die Hälfte der abgegebenen Wählerstimmen für sich gewann und nur etwas mehr als die Hälfte (58 Prozent) der 231,6 Millionen Wahlberechtigten überhaupt wählen ging, dann kann sich der künftige Präsident Trump lediglich auf ein kleines Mandat von einem Viertel der Wahlbevölkerung berufen.33