Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hanser, Carl

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

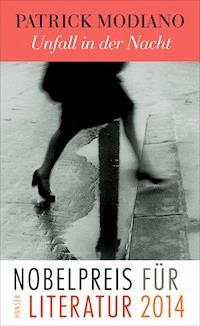

Ein junger Mann wird spät in der Nacht am Place de Pyramide von einem Auto gestreift. Leicht verletzt und mit nur mehr einem Schuh bringt man ihn zusammen mit der Fahrerin ins Krankenhaus, doch die Frau flieht... "Unfall in der Nacht" erzählt von der Suche nach jener schönen Unbekannten in den Pariser Straßen, Kneipen und Cafés der sechziger Jahre.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 148

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hanser E-Book

Patrick Modiano

Unfall in der Nacht

Roman

Aus dem Französischenvon Elisabeth Edl

Carl Hanser Verlag

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel

Accident nocturne 2003 bei Gallimard in Paris.

ISBN: 978-3-446-24884-7

© Éditions Gallimard 2003

Alle Rechte der deutschen Ausgabe:

© Carl Hanser Verlag München Wien 2006/2014

Cover: Peter-Andreas Hassiepen, München

© Willy-Ronis, 1947/Rapho

Satz: Fotosatz Amann, Memmingen

Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur

Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

Für Douglas

Spät in der Nacht, vor sehr langer Zeit, kurz bevor ich volljährig wurde, da überquerte ich die Place des Pyramides in Richtung Concorde, als ein Wagen aus der Dunkelheit auftauchte. Zunächst glaubte ich, er habe mich gestreift, dann spürte ich einen stechenden Schmerz vom Knöchel bis hinauf ins Knie. Ich war auf das Trottoir gestürzt. Doch ich schaffte es, wieder aufzustehen. Der Wagen hatte plötzlich einen Schlenker gemacht und war mit dem Geklirr zerbrechenden Glases gegen einen der Arkadenpfeiler auf dem Platz geprallt. Die Tür ging auf, und eine Frau stieg schwankend aus. Jemand, der vor dem Hoteleingang unter den Arkaden stand, hat uns ins Foyer geführt. Wir, die Frau und ich, warteten auf einem roten Lederkanapee, während er an der Rezeption telephonierte. Sie hatte sich an der Wange, auf dem Backenknochen und der Stirn verletzt, und sie blutete. Ein brünetter Klotz mit sehr kurzem Haar hat das Foyer betreten und ist auf uns zugekommen.

Draußen umringten sie den Wagen, dessen Türen offenstanden, und einer machte sich Notizen wie für ein Protokoll. Als wir in den Streifenwagen stiegen, merkte ich, daß ich keinen Schuh mehr am linken Fuß hatte. Die Frau und ich saßen nebeneinander auf der Holzbank. Der brünette Klotz hatte sich uns gegenüber auf der anderen Bank niedergelassen. Er rauchte und warf von Zeit zu Zeit einen kalten Blick auf uns. Durch das vergitterte Fenster habe ich gesehen, daß wir den Quai des Tuileries hinunterfuhren. Man hatte mir keine Zeit gelassen, den Schuh zu holen, und ich habe gedacht, daß er nun die ganze Nacht dort auf dem Trottoir liegenbleiben würde. Ich wußte nicht mehr genau, ob es ein Schuh war oder ein Tier, das ich im Stich gelassen hatte, jener Hund aus meiner Kindheit, der von einem Wagen überfahren worden war, als ich in der Nähe von Paris lebte, in einer Rue du Docteur-Kurzenne. Mir war ganz wirr im Kopf. Vielleicht hatte ich mich bei meinem Sturz am Schädel verletzt. Ich habe mich zu der Frau gedreht. Es überraschte mich, daß sie einen Pelzmantel trug.

Mir ist wieder eingefallen, daß Winter war. Außerdem trug der Mann uns gegenüber auch einen Mantel und ich eine von diesen alten Lammfelljacken, wie man sie auf Flohmärkten fand. Ihren Pelzmantel hatte sie bestimmt nicht auf dem Flohmarkt gekauft. Nerz? Zobel? Sie hatte ein sehr gepflegtes Äußeres, was nicht zu den Verletzungen in ihrem Gesicht paßte. Auf meiner Jacke, etwas oberhalb der Taschen, sah ich Blutflecken. Ich hatte eine lange Schramme im linken Handteller, und die Blutflecken auf dem Stoff, die kamen sicher daher. Sie hielt sich sehr gerade, aber mit geneigtem Kopf, als starre sie auf etwas am Boden. Vielleicht auf meinen schuhlosen Fuß. Die Haare trug sie halblang, und im Licht des Foyers war sie mir blond vorgekommen.

Das Polizeiauto war an der Ampel stehengeblieben, auf dem Quai, bei Saint-Germain-l’Auxerrois. Der Mann beobachtete uns immer noch, mal sie und mal mich, schweigend, mit seinem kalten Blick. Ich fühlte mich langsam an irgend etwas schuldig.

Die Ampel wurde nicht grün. Es brannte noch Licht in dem Café an der Ecke Quai/Place Saint-Germain-l’Auxerrois, wo mein Vater sich oft mit mir verabredet hatte. Das war der Augenblick, um zu fliehen. Vielleicht brauchten wir auch nur diesen Typen auf der Bank zu bitten, daß er uns gehen ließ. Aber ich fühlte mich außerstande, das kleinste Wort hervorzubringen. Er hat gehustet, ein schleimiges Raucherhusten, und ich war überrascht, einen Ton zu hören. Seit dem Unfall herrschte tiefe Stille um mich, als hätte ich das Gehör verloren. Wir fuhren den Quai hinunter. Als das Polizeiauto auf die Brücke einbog, spürte ich, wie ihre Finger mein Handgelenk umfaßten. Sie lächelte mich an, wie um mich zu beruhigen, aber ich hatte überhaupt keine Angst. Mir schien sogar, als wären wir, sie und ich, uns schon bei anderer Gelegenheit begegnet und als habe sie immer dieses Lächeln. Wo hatte ich sie schon gesehen? Sie erinnerte mich an jemanden, den ich vor langer Zeit gekannt hatte. Der Mann uns gegenüber war eingeschlafen, und der Kopf sank ihm auf die Brust. Sie hielt mein Handgelenk fest umschlossen, und gleich nachher, beim Aussteigen, würde man uns mit Handschellen aneinanderketten.

Hinter der Brücke ist das Auto durch einen Torweg gefahren und hat im Hof der Unfallstation des Hôtel-Dieu gehalten. Wir saßen im Wartesaal, immer noch in Gesellschaft dieses Mannes, und ich fragte mich, welche Funktion er eigentlich hatte. War er ein Polizist, der uns bewachen sollte? Warum? Ich hätte ihn gern gefragt, aber ich wußte im voraus, daß er mich nicht hören würde. Ich hatte jetzt eine TONLOSE STIMME. Diese beiden Worte waren mir eingefallen im viel zu grellen Licht des Wartesaals. Wir saßen, sie und ich, auf einer Bank gegenüber der Aufnahme. Er ist aufgestanden, um mit einer der Frauen zu sprechen, die in diesem Büro arbeiteten. Ich saß dicht neben ihr, ich spürte ihre Schulter an der meinen. Er hat sich wieder auf seinen Platz gesetzt, ein Stück von uns weg, am Ende der Bank. Ein rothaariger Mann, barfuß, mit Lederjacke und Pyjamahose bekleidet, lief ständig im Wartesaal hin und her und schnauzte die Frauen im Büro an. Er warf ihnen vor, sich nicht um ihn zu kümmern. Er kam regelmäßig an uns vorüber und suchte meinen Blick. Ich dagegen wich seinem aus, denn ich fürchtete, er würde mich ansprechen. Eine der Frauen aus der Aufnahme ging zu ihm und schob ihn sanft zum Ausgang hinaus. Er kam zurück in den Wartesaal, und diesmal stieß er lange Klagelaute aus, wie ein Hund, der ganz jämmerlich heult. Von Zeit zu Zeit durchquerten ein Mann oder eine Frau, von Schutzmännern begleitet, rasch den Saal und verschwanden in einem Gang uns gegenüber. Ich fragte mich, wohin dieser Gang führen mochte und ob man uns beide gleich nachher auch da hineinschubsen würde. Zwei Frauen durchquerten den Wartesaal, von mehreren Polizeibeamten umgeben. Ich begriff, daß sie aus einer grünen Minna kamen, vielleicht derselben, die uns hier abgesetzt hatte. Sie trugen Pelzmäntel, die genauso elegant waren wie der meiner Nachbarin, und sie hatten dasselbe gepflegte Äußere. Keine Verletzungen im Gesicht. Aber jede hatte Handschellen an den Handgelenken.

Der brünette Klotz bedeutete uns, wir sollten aufstehen, und führte uns dann nach hinten in den Saal. Es war mir peinlich, mit nur einem Schuh zu gehen, und ich sagte mir, ich täte besser daran, auch den anderen auszuziehen. Ich spürte einen ziemlich starken Schmerz im Knöchel des Fußes, an dem kein Schuh war.

Eine Krankenschwester ist uns in einen kleinen Raum vorangegangen, wo zwei Feldbetten standen. Wir haben uns auf diese Betten gelegt. Ein junger Mann ist hereingekommen. Er hatte einen weißen Kittel an und trug einen kurzen Vollbart. Er schaute auf eine Karteikarte und fragte sie nach ihrem Namen. Sie antwortete: Jacqueline Beausergent. Auch mich hat er nach meinem Namen gefragt. Er hat meinen schuhlosen Fuß untersucht, dann das Bein, indem er die Hose bis zum Knie hochschob. Ihr hat die Krankenschwester aus dem Mantel geholfen und mit Watte die Verletzungen im Gesicht gereinigt. Dann verschwanden sie wieder, ließen aber ein Nachtlicht brennen. Die Tür stand weit offen, und im Licht des Korridors ging dieser Kerl auf und ab. Mit der Regelmäßigkeit eines Metronoms erschien er in der Tür. Sie lag neben mir, den Pelzmantel wie eine Decke über sich gebreitet. Zwischen den zwei Betten wäre nicht einmal Platz für einen Nachttisch gewesen. Sie hat den Arm nach mir ausgestreckt und mein Handgelenk umfaßt. Ich dachte an die Handschellen, die die zwei Frauen vorhin getragen hatten, und wieder sagte ich mir, daß sie früher oder später auch uns welche anlegen würden.

Auf dem Korridor ging er jetzt nicht mehr auf und ab. Er redete leise mit der Krankenschwester. Diese kam in das Zimmer, gefolgt von dem jungen Mann mit Vollbart. Sie haben das Licht angemacht. Sie standen an meinem Bett. Ich habe mich zu ihr gedreht, und sie hat unter dem Pelzmantel die Schultern gezuckt, als wollte sie mir andeuten, daß wir in der Falle säßen und nicht mehr entkommen würden. Der brünette Klotz stand, etwas breitbeinig und mit verschränkten Armen, reglos in der Tür. Er ließ uns nicht aus den Augen. Wahrscheinlich bereitete er sich darauf vor, uns den Weg zu versperren, falls wir versucht hätten, aus diesem Zimmer zu gehen. Sie hat mich wieder angelächelt, mit jenem leicht ironischen Lächeln, das sie auch vorhin in der grünen Minna aufgesetzt hatte. Ich weiß nicht warum, aber dieses Lächeln hat mich beunruhigt. Der Typ mit dem Vollbart und dem weißen Kittel beugte sich über mich und stülpte mir, von der Krankenschwester assistiert, etwas wie einen breiten schwarzen Maulkorb über die Nase. Ich roch den Äther, bevor ich das Bewußtsein verlor.

*

Von Zeit zu Zeit versuchte ich die Augen zu öffnen, fiel aber immer wieder in einen Halbschlaf. Dann erinnerte ich mich verschwommen an den Unfall und wollte mich umdrehen, um nachzusehen, ob sie noch in dem anderen Bett lag. Aber ich hatte nicht die Kraft für die kleinste Bewegung, und diese Reglosigkeit verschaffte mir ein wohliges Gefühl. Ich erinnerte mich auch an den breiten schwarzen Maulkorb. Sicher hatte mich der Äther in diesen Zustand versetzt. Ich machte den toten Mann und ließ mich in der Strömung eines Flusses treiben. Ihr Gesicht tauchte ganz deutlich vor mir auf, wie ein großes anthropometrisches Photo: der regelmäßige Bogen der Augenbrauen, die hellen Augen, das blonde Haar, die Verletzungen auf der Stirn, den Backenknochen und an der Wange. In meinem Halbschlaf hielt mir der brünette Klotz das Photo vor die Nase und fragte, »ob ich diese Person kenne«. Ich war überrascht, ihn sprechen zu hören. Er wiederholte die Frage ununterbrochen mit der metallischen Stimme einer Zeitansage. Nachdem ich das Gesicht lange genug angestarrt hatte, sagte ich mir, ja, ich kenne diese »Person«. Oder ich war jemandem begegnet, der ihr ähnlich sah. Ich spürte keinen Schmerz mehr in meinem linken Fuß. An jenem Abend trug ich meine alten Mokassins mit Kreppsohlen und aus sehr steifem Leder, die ich oben mit einer Schere eingeschnitten hatte, weil sie zu eng waren und mich auf dem Spann drückten. Ich dachte an diesen Schuh, den ich verloren hatte, diesen mitten auf dem Trottoir vergessenen Schuh. Unter dem Unfallschock war die Erinnerung an den Hund, der vor langer Zeit überfahren worden war, wieder in mir aufgestiegen, und jetzt sah ich die abschüssige Straße vor dem Haus. Der Hund büxte aus, weil er zu einem unbebauten Grundstück am unteren Ende der Straße wollte. Ich hatte Angst, er könnte sich verlaufen, und hielt von meinem Zimmerfenster nach ihm Ausschau. Das geschah oft am Abend, und jedesmal kam er langsam die Straße herauf. Warum brachte ich diese Frau jetzt mit einem Haus in Verbindung, in dem ich während meiner Kindheit einige Zeit verbracht hatte?

Wieder hörte ich, wie dieser Kerl mich fragte: »Kennen Sie diese Person?«, und seine Stimme wurde immer leiser, war nur mehr ein Flüstern, als spräche er mir ins Ohr. Ich machte weiter den toten Mann, ließ mich treiben in der Strömung eines Flusses, der vielleicht jener war, an dem wir immer mit dem Hund spazierengegangen waren. Immer mehr Gesichter tauchten auf, und ich verglich sie mit dem anthropometrischen Photo. Ja natürlich, sie hatte ein Zimmer im ersten Stock des Hauses, das letzte am Ende des Flurs. Dasselbe Lächeln, dieselben blonden Haare, nur ein bißchen länger. Eine Narbe lief über ihren linken Backenknochen, und auf einmal begriff ich, warum ich geglaubt hatte, sie im Streifenwagen wiederzuerkennen: wegen der Verletzungen, die sie im Gesicht trug und die mir wahrscheinlich jene Narbe in Erinnerung gerufen hatten, ohne daß es mir in dem Augenblick richtig bewußt wurde.

Sobald ich die Kraft haben würde, mich umzudrehen zu dem anderen Bett, auf dem sie lag, wollte ich den Arm ausstrecken und mit der Hand ihre Schulter berühren, um sie zu wecken. Sicher war sie noch immer in ihren Pelzmantel gehüllt. Ich würde ihr all diese Fragen stellen. Und endlich erfahren, wer sie eigentlich war.

Ich sah nicht viel von dem Zimmer. Den weißen Plafond und das Fenster gegenüber. Oder vielmehr eine Glasfront, in der rechts der Ast eines Baumes hin und her schwang. Und den blauen Himmel hinter dem Glas, von einem so reinen Blau, daß ich mir einen schönen Wintertag ausmalte. Ich hatte den Eindruck, in einem Berghotel zu sein. Sowie ich aufstehen und bis ans Fenster laufen konnte, würde ich sehen, daß es auf ein Schneefeld ging, vielleicht das obere Ende der Skipisten. Ich ließ mich nicht mehr von der Strömung eines Flusses tragen, sondern glitt über den Schnee, einen sanften Hang hinunter, der kein Ende nahm, und die Luft, die ich einatmete, hatte die kühle Frische von Äther.

Das Zimmer wirkte größer als das von gestern abend im Hôtel-Dieu, aber vor allem war mir dort keine Glasfront aufgefallen, nicht das kleinste Fenster in dieser Art Kabuff, in das man uns nach dem Wartesaal geführt hatte. Ich habe den Kopf zur Seite gedreht. Kein Feldbett, niemand außer mir. Sicher hatten sie ihr ein Zimmer neben dem meinen gegeben, und bald würde ich hören, wie es ihr ging. Der brünette Klotz, bei dem ich befürchtet hatte, er könnte uns mit Handschellen aneinanderketten, war bestimmt kein Polizist, wie ich geglaubt hatte, und wir brauchten ihm keine Rechenschaft zu geben. Er konnte mir so viele Fragen stellen, wie er wollte, das Verhör konnte stundenlang dauern, ich fühlte mich an überhaupt nichts mehr schuldig. Ich glitt über den Schnee, und die kalte Luft machte mich leicht euphorisch. Dieser Unfall in der letzten Nacht hatte sich nicht zufällig ereignet. Er bedeutete einen Einschnitt. Er war ein heilsamer Schock, und er war zur rechten Zeit passiert, damit ich einen neuen Anlauf nehmen konnte im Leben.

Die Tür war links von mir, hinter dem kleinen Nachttisch aus hellem Holz. Auf ihn hatten sie meine Brieftasche und meinen Reisepaß gelegt. Und auf dem Metallstuhl an der Wand habe ich meine Kleider erkannt. Unter dem Stuhl meinen einzelnen Schuh. Ich hörte Stimmen hinter der Tür, die Stimmen eines Mannes und einer Frau, die in einer friedlichen Unterhaltung abwechselnd sprachen. Ich hatte wirklich keine Lust aufzustehen. Ich wollte diese Atempause so lange wie möglich dauern lassen. Ich habe mich gefragt, ob ich noch immer im Hôtel-Dieu war, es kam mir nicht so vor, wegen der Stille um mich herum, die von den beiden beruhigenden Stimmen hinter der Tür kaum gestört wurde. Und im Fenster schwang der Ast hin und her. Früher oder später würde jemand nach mir schauen und mir alles erklären. Und ich machte mir nicht das geringste Kopfzerbrechen, obwohl ich doch sonst immer in Angst und Sorge war. Vielleicht verdankte ich diese plötzliche Ruhe dem Äther, der mir in der letzten Nacht verabreicht worden war, oder irgendeinem anderen Mittel, das den Schmerz gelindert hatte. Das Gewicht, das immer auf mir gelastet hatte, war jedenfalls verschwunden. Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich leicht und unbekümmert, und das war meine wahre Natur. Der blaue Himmel im Fenster ließ mich an ein Wort denken: ENGADIN. Ich hatte immer an Sauerstoffmangel gelitten, und in dieser Nacht hatte ein geheimnisvoller Arzt nach einer Untersuchung begriffen, daß ich dringend ins ENGADIN mußte.

Ich hörte ihre Unterhaltung hinter der Tür, und die Anwesenheit dieser beiden unsichtbaren und unbekannten Menschen beruhigte mich. Vielleicht waren sie da, um über mich zu wachen. Wieder tauchte der Wagen aus der Dunkelheit auf, streifte mich und fuhr gegen die Arkaden, die Tür ging auf, und sie stieg schwankend aus. Als wir im Hotelfoyer auf dem Kanapee saßen und bis zu dem Augenblick, da sie in der grünen Minna mein Handgelenk umfaßte, dachte ich, sie sei beschwipst. Ein banaler Unfall, einer von denen, über die es auf dem Polizeirevier heißt, die Person habe das Fahrzeug »im Zustand der Trunkenheit« gelenkt. Aber jetzt war ich überzeugt, daß es sich um etwas anderes handelte. Es war, als habe jemand, ohne daß ich es wußte, über mich gewacht, oder als habe der Zufall mir jemanden über den Weg geschickt, mich zu beschützen. Und in jener Nacht war es höchste Zeit gewesen. Ich mußte vor einer Gefahr gerettet werden oder eine Warnung bekommen. Ein Bild drängte sich wieder in meine Erinnerung, wahrscheinlich wegen dieses Wortes: ENGADIN. Ein paar Jahre vorher hatte ich gesehen, wie ein Typ auf Skiern sich einen sehr steilen Hang hinunterstürzte, absichtlich gegen die Wand einer Almhütte raste und sich das Bein brach, um nicht in den Krieg ziehen zu müssen, und zwar in jenen, den man »Algerienkrieg« nannte. Im Grunde wollte er an dem Tag sein Leben retten. Ich hatte offenbar nicht einmal ein gebrochenes Bein. Ihr verdankte ich, daß ich billig davongekommen war. Dieser Schock war notwendig. Er erlaubte mir, darüber nachzudenken, was mein Leben bisher gewesen war. Ich mußte wohl oder übel zugeben, daß ich »einer Katastrophe entgegenging« – wie es einmal jemand über mich gesagt hatte.