12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

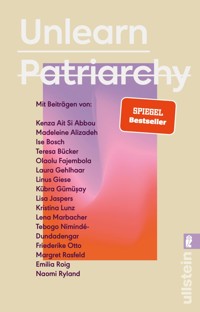

Obwohl wir inzwischen im 21. Jahrhundert leben, herrscht noch immer das Patriarchat. Warum zur Hölle ist das so? Und was kann jede: r persönlich dazu beitragen, die häufig unbewussten toxischen Strukturen zu erkennen und aufzulösen? Dieser Sammelband mit bekannten Autor:innen bietet Hilfestellung. Sich gegen das Patriarchat zur Wehr zu setzen, ist besonders im Alltag schwierig. Denn Vieles ist uns so vertraut, dass wir es gar nicht hinterfragen. Sogar bekennende Feminist:innen tappen immer wieder in die gleichen Fallen. Wir schließen Frauen durch Sprache aus, folgen veralteten Vorstellungen von einer glücklichen Kleinfamilie inklusive traditionellen Rollenbildern. Oder wir passen uns männergemachten und kapitalistischen Strukturen an, wenn wir im Beruf erfolgreich sein wollen. Die Beitragenden der Anthologie UNLEARN PATRIARCHY berichten von ihren Erfahrungen und spüren eigenen fatalen Denkmustern nach. Sie zeigen, wie über alle Gesellschaftsbereiche hinweg von Sprache und Liebe über Arbeit bis hin zu Politik, Bildung oder Identität die patriarchalen Handlungsmuster gebrochen werden können und ein besseres Leben für alle möglich wird. »Große strukturelle Denkhindernisse werden in diesem Buch von klugen Köpfen analysiert. Sie helfen zu verlernen, was Gegenwart und Zukunft zerstört!«Luisa Neubauer

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Unlearn Patriarchy

Unlearn Patriarchy

Mit Beiträgen von Madeleine Alizadeh, Teresa Bücker, Kübra Gümüşay, Emilia Roig, Kristina Lunz u.v.a.

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022Umschlaggestaltung: Favoritbüro, Büro für Gestaltung, MünchenUmschlagmotiv: ShutterstockE-Book-Konvertierung powered by PepyrusAlle Rechte vorbehalten.ISBN 978-3-8437-2844-7

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Titelseite

Impressum

intro

glossar

unlearn sprache – Kübra Gümüşay

unlearn gender – Linus Giese

unlearn liebe – Emilia Roig

unlearn arbeit – Lena Marbacher

unlearn wissenschaft – Friederike Otto

unlearn sex – Laura Gehlhaar

unlearn familie – Teresa Bücker

unlearn identität – Madeleine Alizadeh

unlearn rassismus – Olaolu Fajembola & Tebogo Nimindé-Dundadengar

unlearn bildung – Margret Rasfeld

unlearn kapitalismus – Lisa Jaspers

unlearn politik – Kristina Lunz

unlearn geld (oder: Felicitas und die Göttin der Verletzlichkeit) – Ise Bosch

unlearn technologie – Kenza Ait Si Abbou

unlearn macht – Naomi Ryland

die autor*innen

Anmerkungen

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

intro

Widmung

Für Rosemary, die jeden Tag fehlt, und alle unsere Mütter

intro

»Sind wir die Richtigen?« Das war nur die erste von vielen Fragen, die wir uns gestellt haben, als wir darüber nachdachten, ein Buch über das Verlernen des Patriarchats zu schreiben. Erinnerst du dich noch daran, Naomi, wie wir überhaupt auf diese Idee kamen?

Wir saßen mal wieder auf deiner Couch, Lisa. Ich habe erzählt, dass das Versprechen des Empowerments, der Gleichberechtigung, des Glücks durch Karriere, Status und wirtschaftlichen Erfolg sich für mich eher als Bullshit entpuppt hat. Ich als »Power-Frau« hatte mich nicht vom Patriarchat lösen können, sondern mich im Gegenteil noch mehr darin verquickt und es letztlich sogar verstärkt. Ich hatte mich weder befreit noch war ich glücklich. Doch bei Gedanken rund ums Aussteigen erwischte ich mich immer wieder dabei, mir selbst fiese Fragen zu stellen: Wer wäre ich, wenn ich meine Karriere als Unternehmerin aufgeben würde? Wäre ich dann überhaupt noch relevant? Würden andere meine Identität, meinen Erfolg in Frage stellen oder mich als gescheitert empfinden? Was wäre ich dann noch wert?

Ich kannte dieses Gefühl auch zu gut. Die gleiche Stimme spricht auch zu mir, und zwar täglich. Sie fragt mich, ob ich eine gute Mutter bin, wenn ich mein weinendes Kind in der Kita lasse, statt es zurück mit nach Hause zu nehmen. Sie raunt mir zu: »Du bist nicht gut genug«, wenn ich mal wieder einen Fehler mache. Wenn ich eine Pause mache, fragt sie mich: »Bist du sicher, dass du dich gerade ausruhen darfst? Bist du dann nicht selbst schuld, wenn du am Ende scheiterst?« Oder sie flüstert mir nach einem Meeting ins Ohr: »Lisa, du warst wieder viel zu viel. Viel zu emotional. Halte dich doch mal zurück.«

Glücklicherweise wurde mir durch viele gemeinsame Gespräche wie damals auf der Couch klar, dass dies nicht meine eigene Stimme ist, die da zu mir spricht. Es ist die Stimme des Patriarchats, die uns bestraft, wenn wir es wagen, ein selbstbestimmtes Leben führen zu wollen, wenn wir aus den vorgeschriebenen Rollen und gesellschaftlichen Erwartungen auszubrechen versuchen. Doch wir fragen uns noch immer, wie wir diese fiese, quälende Stimme zum Verstummen bringen. Und vielleicht noch wichtiger: Wie können wir erkennen, inwieweit diese Stimme uns im täglichen Denken, Fühlen und Handeln unbewusst beeinflusst?

Genau, den Slogan »Smash the Patriarchy« kannten wir eben schon. Voll im Trend, aber doch nicht ganz passend. Denn wie sollen wir das Patriarchat zerstören, wenn wir es selbst in uns tragen? Wenn wir es sind?

Die Stimme des Patriarchats möchte ich jedenfalls nicht mehr hören. Dieses System nicht mehr mit aufrechterhalten. Also muss ich das Unbequeme tun: das Patriarchat in meinem Leben identifizieren und dann nach und nach, Stück für Stück, hinter mir lassen, um Platz für Neues zu schaffen.

Und jetzt nochmal zurück zur Frage, ob wir die Richtigen sind, dieses Buch zu schreiben. Denn wir sind ja beide europäische, weiße, cis Frauen ohne Behinderung aus der Mittelschicht. Wir haben selbst krass vom Patriarchat profitiert. Deshalb kann die Antwort nur Nein lauten. Wir haben zu viele blanke Stellen, sind durch unsere Privilegien zu sehr Teil des Systems. Und wir sind überzeugt, dass ein Systemwechsel natürlich nicht durch Einzelne initiiert werden kann. Dafür braucht es viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen, diversen Perspektiven und Meinungen. Die miteinander diskutieren, sich auch mal uneinig sein dürfen, die sich unbequeme Fragen stellen, sich Zeit nehmen, sich in den Arm nehmen, sich lieben, sich feiern. Sich solidarisieren.

Vor allem in Zeiten wie diesen, denn wir sehen überall auf der Welt, dass diese Solidarität wichtiger denn je ist. Menschen werden aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung oder Identität verfolgt und ermordet. Ihnen werden in Ländern wie den USA und Polen mit den neuen Abtreibungsgesetzen die Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper genommen, grundlegende Menschenrechte sind in Gefahr. Und je weniger Privilegien Menschen haben, desto gefährdeter sind sie.

Deshalb wollen wir mit diesem Buch Solidarität leben und unsere Privilegien dafür nutzen, um eine Gruppe von Menschen zusammenzubringen, von denen wir alle etwas lernen können. Wir Herausgeberinnen nehmen inhaltlich so wenig Einfluss wie möglich. Wir begegnen uns als Expert*innen, aber auch als Lernende und versuchen, Widersprüche zuzulassen. Wir hören einander zu. Wir machen uns verletzlich, denn wir stellen unsere persönlichen Geschichten in den Raum. Unser Wissen und unsere Erfahrungen, aber auch unsere Fragen, Zweifel und Unsicherheiten. Wir bitten um Hilfe. Und wir bieten Hilfe. Wir (ver)lernen gemeinsam.

In diesem Prozess versuchen wir, möglichst vieles neu zu denken und anders zu machen. Dazu gehört, Unsichtbares sichtbar zu machen und zu fragen: Wer leistet hier wirklich wertvolle Arbeit? Silvie Horch, unsere großartige Lektorin beim Verlag, spielt eine genauso wichtige Rolle wie die Autor*innen dieses Buchs. Silvie hat von Anfang an für dieses Projekt gekämpft. Sie hat mitkonzipiert und Beiträger*innen ins Boot geholt. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt, sie hält die Fäden zusammen, sie schreibt mit und um. Und doch bleibt sie selbst und ihre Arbeit oft unsichtbar. Damit sich das ändert, haben wir Silvie zur Mitherausgeberin dieses Buches gemacht.

Hätten wir cis Männer schreiben lassen können?

Ja, hätten wir. Doch ihre Perspektiven sind omnipräsent. Uns fehlen bereits viele Jahrhunderte von Perspektiven, Ideen, Geschichten, die aus dem öffentlichen Diskurs verbannt wurden. Außerdem war es uns wichtig, für die Autor*innen mit Marginalisierungserfahrung einen sicheren Raum zu schaffen.

Wir nehmen übrigens alle, die möchten, mit auf unsere Reise. Und natürlich dürfen alle diskutieren, streiten und mitgestalten. Und doch sollten wir alle uns in diesem Prozess immer wieder fragen: Bin ich gerade der oder die Richtige, um diese Frage zu stellen, diesen Zweifel zu äußern? Wie kann ich anderen, vor allem weniger gehörten Menschen, zu mehr Einfluss verhelfen und deren Stimme verstärken, ohne selbst zu viel Raum einzunehmen oder zu bewerten? Was muss ich dafür verlernen, was neu lernen? Wovon muss ich mich befreien, bevor ich etwas Neues mitgestalten kann?

Ich muss dabei an Alok Vaid-Menon denken, non-Binary-Aktivist*in und Akademiker*in. Alok sagt, »die meisten Menschen wissen nicht, wer sie sind, abgesehen von dem, was ihnen gesagt wurde, sie sein sollen.« Ich hoffe, mit Hilfe dieses Buches noch mehr darüber herausfinden zu können, wer ich wirklich bin – sein kann – und andere auch zu diesem Prozess zu ermutigen. Wir wollen keine neuen Ideologien, keine neuen Denkverbote, keine Zwänge, keine Fesseln. Wir wollen nicht eine Unterdrückungsform durch eine andere ersetzen. Unlearn Patriarchy bedeutet Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Und das schaffen wir nur gemeinsam. Den Weg dorthin kennen wir nicht, aber wir spüren, wir erahnen, wir fühlen ihn. Und das ist genau das Spannende.

Lisa Jaspers & Naomi Ryland im Juni 2022

glossar

BIPoC

BIPoC ist die Abkürzung von Black, Indigenous, People of Color – und ist die politische Selbstbezeichnung von Schwarzen, Indigenen und nicht weißen Menschen. Die Begriffe entstanden aus Widerstand zu diskriminierenden Fremdbezeichnungen und symbolisieren den Kampf gegen Unterdrückung und für Gleichberechtigung.

cis

Als cis werden Menschen bezeichnet, deren Geschlechtsidentität mit dem bei der Geburt zugewiesenen biologischen Geschlecht übereinstimmt. Es ist der sprachliche Gegenpart zu »trans« und vermeidet, dass heteronormativ lebende Menschen als »normal« konstruiert werden.

FLINTA*

Das Akronym FLINTA* steht für Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans und agender Personen – also all jene, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität patriarchal diskriminiert werden. Das Gender-Sternchen dient als Platzhalter, um auch alle nichtbenannten marginalisierten Geschlechtsidentitäten mit einzubeziehen.

Frau/Mann

»Frau« und »Mann« verstehen wir nicht als unveränderliche und objektive biologische Kategorien, sondern als soziale, historische, kulturelle und politische Konstrukte, die sich nicht auf eine binäre Geschlechterordnung reduzieren lassen. Die Vielfalt der Identitäten werden auch durch das Gender-Sternchen * in Personenbezeichnungen repräsentiert.

Schwarz

Schwarze Menschen ist eine Selbstbezeichnung und beschreibt eine von Antischwarzem Rassismus betroffene gesellschaftliche Position. Wir schreiben Schwarz groß, weil es sich nicht um eine (Haut)Farbe handelt, sondern eine soziale und politische Konstruktion in einem globalen Machtgefüge weißer Dominanz.

weiß

»weiß« schreiben wir kursiv, weil es sich nicht auf eine biologische Eigenschaft und reelle Hautfarbe bezieht, sondern als Kategorie ebenfalls politisch und sozial konstruiert ist. Weiße Menschen haben eine vorherrschende und privilegierte Position innerhalb des Machtverhältnisses Rassismus inne, die durch die kursive Schreibung sichtbar gemacht wird. Weißsein ist ein so unbewusstes wie prägendes Selbst- und Identitätskonzept, das das Verhalten weißer Menschen beeinflusst und sie mit Privilegien ausstattet.

unlearn sprache – Kübra Gümüşay

Die Schönheit der Welt und die Begrenztheit der Sprache

Es gibt Worte, die sind wie Geschenke. Sie lassen einen nicht los, weil sie den Sprechenden und den Zuhörenden die Welt öffnen, sie einen kurzen Blick erhaschen lassen auf ihre Schönheit. Eine Art vermitteln, die Welt zu betrachten. Puhpowee ist ein solches Wort. Eines, das mich nicht losließ.

Doch lange vor mir ließ es die Biologin Robin Wall Kimmerer nicht los. Puhpowee ist ein Wort aus der Sprache ihrer Vorfahr*innen, der Citizen Potawatomi, einem indigenen Volk Nordamerikas. Als Kimmerer es das erste Mal las, war sie erstaunt, dass ein solches Wort überhaupt existierte. Puhpowee beschreibt, grob übersetzt, »die Kraft, die Pilze dazu bringt, über Nacht aus der Erde heraus nach oben zu wachsen«.1

Was passiert mit Ihnen in dem Moment, wenn Sie das Wort Puhpowee lesen und auch verstehen? Wie blicken Sie auf die Welt? Noch wichtiger scheint mir die Frage: Von wo aus betrachten Sie die Welt? Sie schauen die Welt nämlich aus Sicht der Erde, des Bodens an. Nicht von oben herab auf die Pflanzen, die hinauf zu Ihnen, dem Menschen, wachsen. Sondern von unten, ganz unten. Sie betrachten die Welt aus dem Blickwinkel des Erdreichs, hinauf in den Himmel, vorbei am Menschen, der sich unentwegt im Zentrum der Welt glaubt.

In der Sprache der Citizen Potawatomi wird über Pflanzen nicht herabwürdigend gesprochen, sondern so respektvoll wie über Menschen auch. Sie werden als lebende Wesen verstanden, die ebenso eine Perspektive auf diese Welt haben. Pflanzen verfügen in der Grammatik der Potawatomi sogar über eigene Personalpronomen.2 Wie würden wir sprechen, wenn wir eine Sprache hätten, die uns die Welt aus Sicht der Erde eröffnet? Wie würden wir leben und uns durch die Welt bewegen? Wie würde sich unser Verhältnis zur Erde, zur Natur verändern?

Eines Sommers, schreibt Kimmerer, herrschte große Aufregung, denn alle lebenden Sprecher*innen der Potawatomi sollten zusammenkommen, um ihre Sprache zu unterrichten. Und sie kamen. Auf Krückstöcken, mit Gehhilfen, in Rollstühlen. Kimmerer zählte sie: »Neun. Neun Menschen, die es fließend sprachen. In der ganzen Welt. Unsere Sprache, die sich über Jahrtausende entwickelt hat, sitzt auf neun Stühlen. Die Wörter, mit denen die Schöpfung gepriesen, mit denen Geschichten erzählt, mit denen meine Vorfahr*innen in den Schlaf gewiegt wurden, liegt heute auf den Zungen von neun sehr sterblichen Männern und Frauen.«3

Eine der älteren Frauen, so Kimmerer, schob ihre Gehhilfe nah an das Mikrofon und sagte: »Es sind nicht nur die Wörter, die verlorengehen. Die Sprache ist das Innerste unserer Kultur, sie enthält unsere Gedanken, unsere Art, die Welt zu sehen. Sie ist zu schön, um auf Englisch erfasst werden zu können.«4

Uns droht die Schönheit der Welt verloren zu gehen, wenn wir denken, unsere Sprache sei so, wie sie ist, fertig und vollkommen. Wenn wir meinen, sie sei formvollendet, nicht wandelbar. Wenn wir denken, sie würde tatsächlich alles erfassen. Denn Wörter sind wie Räume, die wir erbaut haben, um uns in ihnen zu treffen. Um gemeinsam zu sehen. Um zusammen das, was uns umgibt, zu ertasten. Um uns gegenseitig zu vergewissern, dass das, was wir sehen, erfahren, erleben, spüren, fühlen, auch wirklich ist.

Wörter sind Bedeutungsübereinkünfte. Wir treffen diese Übereinkünfte, um uns über die Welt da draußen zu verständigen. Stellen wir uns ein Farbspektrum vor: Was sehen wir? Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett und wieder: Rot. Und so weiter und so fort. Wir haben den einzelnen Abschnitten dieses Spektrums diese Namen gegeben. So können wir uns darüber verständigen, was sich dahinter verbirgt. So können wir miteinander über die gelbe Sonne, den grünen Baum sprechen. Doch mit diesen Worten ist mitnichten alles, was sich darin verbergen soll, tatsächlich erfasst. Diese Namen, Kategorien sind lediglich Werkzeuge. Denn wir wissen, dass die Sonne nicht nur gelb ist, sondern auch mal orange oder rot. Wir wissen, dass ein Baum nicht nur grün ist, sondern auch mal braun, gelb und rot. Wir haben schon herrlich darüber gestritten, ob eine Farbe noch rot oder schon orange, noch blau oder schon grün ist. Weil die Welt schöner und facettenreicher ist, als unsere Kategorien und Wörter es erfassen können. In der Welt der Farben etwa gibt es mehr als 200 Nuancen, die das menschliche Auge unterscheiden kann.

Wenn wir denken, unsere Sprachen seien universell, verlieren wir so viele Farben und Facetten, Vieldeutigkeiten und Widersprüchlichkeiten. Wir negieren die Schattenseiten unserer makellosen Erzählungen von der Gegenwart. Wer davon ausgeht, alles sei fertig, so wie es ist, wird weder die freudvollsten Schönheiten noch die schmerzlichsten Hässlichkeiten dieser Welt je zu Gesicht bekommen. Sondern nur das Wenige, das Begrenzte, das bislang erkundet ist. Eine sehr enge Perspektive.

Fragen Sie sich mal: Aus welcher Perspektive heraus betrachten Sie die Welt in der Sprache, die Sie sprechen? Haben Sie jemals Sprachlosigkeit gefühlt? Nicht, weil Sie Ihre Sprache nicht gut genug beherrschten, sondern weil Ihre Sprache nicht ausreichte, um in Worte zu fassen, was Sie gerade fühlen, erfahren und wahrnehmen? Was, wenn Sie keine Worte finden, um das, was Sie erleben, auszudrücken? Und was, wenn diese Lücke zwischen Ihrer Sprache und der Welt keine zufällige, bedeutungslose, sondern eine durch und durch politische Lücke ist? Ein Ausdruck der Machtverhältnisse der Gesellschaft, in der Sie leben?

Die Philosophin Miranda Fricker beschreibt am Beispiel sexueller Belästigung, was passiert, wenn Missstände nicht benannt werden können. In den 1960er-Jahren, so Fricker, war der Begriff »sexuelle Belästigung« in den USA noch nicht weit verbreitet.5 Es gab also noch kein allgemeines Verständnis davon, was dieses Wort meint, beschreibt und impliziert. So konnte es passieren, dass ein Vorgesetzter eine Angestellte sexuell belästigte, dies jedoch nicht als Problem und Missstand erkannt werden konnte – weder von dem Vorgesetzten, der sich keinerlei Schuld bewusst war und von diesem fehlenden Verständnis »profitierte«, noch von der Angestellten, die das Geschehene weder in Worte fassen noch Maßnahmen ergreifen konnte, um sich zu schützen. Entweder war es ein Flirt oder ein Kompliment, demnach lag also kein Problem vor. Erst, als sich der Begriff und ein allgemeines Verständnis davon verbreitete, was »sexuelle Belästigung« beschreibt und meint, konnte dieser Missstand gesamtgesellschaftlich erkannt, problematisiert und dagegen vorgegangen werden. Bis dahin jedoch war der Missstand der Betroffenen für andere quasi unsichtbar.

Welch bittere Erkenntnis, wenn Menschen erstmals spüren: Diese Sprache, meine Sprache, ist nicht für mich gemacht. So schreibt die feministische Autorin Sheila Rowbotham bereits 1972 über das Englische: »As soon as we learn words we find ourselves outside them.«6 Und 1996 schrieb der Philosoph Jacques Derrida über die französische Sprache: »Niemals wird also diese Sprache, die einzige, die ich unter diesen Umständen zu sprechen bestimmt bin, insofern mir im Leben und im Tod sprechen möglich ist, niemals – verstehst Du – wird diese einzige Sprache die meinige sein. Niemals war sie in Wahrheit die meinige.«7

Wie sollen wir umgehen mit einer Sprache, die unsere Realität nicht abbildet? Die keine Worte findet, um uns in unserem ganzen Sein zu erfassen? Die Ungerechtigkeit verstärkt, Gewalt und Unterdrückung in sich trägt? Wie können wir in einer Sprache sein, in der wir als Sprechende nicht vorgesehen waren, sondern lediglich als jene, über die gesprochen wird? Wie können wir sein in einer Welt, die nicht für uns gemacht ist?

Unsichtbare Mauern

»Er geht nicht ins Stadtzentrum«, erzählt eine Freundin über ihren 16-jährigen Sohn. »Er sagt, das sei der Ort der poshen Leute.« Wir sitzen in einem Café in Cambridge, Großbritannien, einer Universitätsstadt durchzogen von hohen, imposanten, jahrhundertealten Gemäuern. Doch imposanter sind die noch höheren, unsichtbaren Mauern dieser Stadt, die nur mit den richtigen Codes, dem richtigen Akzent, dem richtigen Wissen, den richtigen Kontakten, der richtigen Kleidung, den richtigen Referenzen, der richtigen Herkunft, dem richtigen Habitus zu überwinden sind. Mit all dem, was Nähe zur britischen Elite suggeriert. Der Sohn meiner Freundin beherrscht diese Codes nicht. Und seine Eltern schauen hilflos zu. Anfangs ahnten sie nichts von diesen Mauern. Sie waren aus anderen Ländern hierhergekommen, aus Welten, in denen dieses Spiel nicht gespielt wurde, also kannten sie die Spielregeln nicht. Und als die Eltern die Mauern endlich als solche erkannten, war es zu spät. Ihr Sohn wollte inzwischen diese Türen nicht mehr öffnen, die Codes nicht beherrschen. Er hatte genug über diese Mauern gelernt, um zu verstehen, dass sie Leute wie ihn draußen halten sollen. Er hatte sie ausreichend lange von außen betrachtet. Welche Erniedrigung, zu erbetteln, sie mögen sich für ihn öffnen. Er will nicht mehr durch diese Türen. Er nicht und auch all seine Freund*innen nicht. Aus Trotz. Zwei Jahre hatte er nun zu Hause verbracht. Über Bildschirme sollte er sich die Welt erschließen, statt rauszugehen, sie zu erleben. Und so, während sein Körper in seinem Kinderzimmer lag, floh sein Geist in andere Welten. Endlich erlebte er. Endlich spürte er. Endlich reiste er in die Ferne, die Weite und Tiefe – mittels der Drogen, die er sich über Snapchat nach Hause bestellte. Bis seine Mutter entsetzt entdeckte, wie weit ihr Sohn sich von ihr entfernt hatte. Nicht mehr greifbar. Nicht mehr bei ihr, zu Hause. Stattdessen hatte er sein Zuhause nun bei jenen gefunden, die nicht mitgemeint, nicht mitgedacht, nicht angesprochen, nicht umworben werden von der dominanten Gesellschaft.

»Für wen sind diese Gemäuer da?«, fragt sich der Mensch, der draußen steht. Und erkennt irgendwann: »Sie sind nicht da, um mich zu schützen, sondern um andere vor mir zu schützen. Um Menschen wie mich auszugrenzen. Mir den Eintritt zu verwehren.« Ach, gäbe es bloß ein Wort. Einen Begriff, der ausdrückt, ob man innerhalb oder außerhalb einer Mauer steht. Ob sie einen Käfig für die Innen-Stehenden bilden oder einen Schutz vor den Außen-Stehenden.

So unsichtbar die Mauern auch sind, die er erfährt, so real sind sie. Doch: So real die Mauern auch sind, an denen er seine Stirn blutig schlägt, so veränderlich sind sie.

Das Patriarchat zu verlernen, Klasse zu verlernen, Rassismus zu verlernen, bedeutet nicht, deren Existenz zu leugnen. Es meint nicht, deren Gewalt zu ignorieren. Es beinhaltet nicht, deren Systematik und strukturelle Natur zu negieren. Verlernen bedeutet, den Missstand ganz genau zu studieren und es genau deshalb anders zu machen. Nicht weil es so einfach wäre, sondern obwohl es so schwierig ist. Nicht weil alles ginge, wenn man nur wollte, sondern obwohl gewollt ist, dass es nicht geht.

Wer antritt, die Missstände unserer Gesellschaft zu bekämpfen, muss in zwei Welten leben. In der Welt, wie sie ist, und in der Welt, wie sie sein könnte, einer Utopie. Die Missstände der einen Welt genau zu studieren, um sie für die andere Welt aktiv zu verlernen. Um dann eine neue Welt zu erproben. Neues Wissen zu erwerben. Durch Fehler, durch Stolpern und Scheitern, durch Probieren und Erkennen.

Oder wie der afroamerikanische Sozialunternehmer Trabian Shorters sagt: »A really good technologist understands that in order to hack something well, you have to understand a system well enough to get it to do something it wasn’t designed to do.«8 Das Studieren der Systematik, Struktur und Macht von Gewalt und Unterdrückung ist ein notwendiger Schritt, um an einer Welt mitzuwirken, die anders ist. Gerechter. Das bedeutet aber auch: Nie bei diesem Schritt stehenzubleiben. Nie angesichts der (vermeintlichen oder tatsächlichen?) Übermacht der Gegenwart in ihr zu verharren, hoffnungslos, ohnmächtig.

Quo vadis?

Wohin geht der nächste Schritt? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Weder können wir es, noch sollten wir je suggerieren, dieser Schritt in die Zukunft sei klar, bekannt oder gar offensichtlich. Es sind diese Arroganz und die gefühlte Überlegenheit, gekoppelt an ein Nichts, die Menschen in Lethargie stürzen.

Fehler, Stolpern und Scheitern sollten nicht einfach nur »toleriert« werden wie ein unglückliches Missgeschick, sondern im Gegenteil als Notwendigkeit im Prozess der Erkenntnisgewinnung betrachtet werden. Wir brauchen Fehler. Wir müssen Fehler machen. Nur durch Fehler und das Lernen aus ihnen können wir uns die Welt erschließen, sie ergründen. Durch Fehler können wir unseren Weg hin zu einer gerechteren Welt finden. Denn es gibt kein Parallellexikon der »korrekten« oder der inklusiven Sprache. Keinen sicheren Weg für ein allumfassendes Abbild der Wirklichkeit. Keinen außer das Nichtsein in einer Welt, in der sich Ungerechtigkeiten und Gewalt durch alle Bereiche ziehen – von Sprache über Liebe, Elternschaft, Geld, das Wohnen, das Sein.

Wer das Patriarchat verlernen möchte, unternimmt einen Aufbruch ins Ungewisse. Verlässt das Bekannte zugunsten des Unbekannten. Und das Unbekannte, es ist noch nicht. Es wird erst. Das Patriarchat zu verlernen, patriarchale Sprache zu verlernen, eine emanzipiertere, gerechtere Sprache zu erlernen, bedeutet, sie überhaupt erst zu schaffen. Nicht alleine, in der Theorie, sondern durch gemeinsame, kommunale Praxis. Durch Fehler und Niederlagen. Durch das Scheitern von Ansätzen und das Neudenken verworfener Ansätze. Durch das Bewusstsein, dass wir aufeinander angewiesen sind. Dass es ohne den jeweils anderen nicht gelingen wird. Verlernen können wir nur gemeinsam. Eine gerechtere Sprache zu erlernen, den Weg zu einer gerechteren Welt zu ebnen, ist kommunale Praxis.

Deshalb muss ich Sie enttäuschen, falls Sie in diesem Text ein flammendes Plädoyer für das Gendersternchen erwartet haben. Ich werde hier nicht für das Gendersternchen werben, obwohl ich es nutze. Und zwar, weil ich das Gendersternchen für eine lediglich gute Lösung halte, nicht aber für die beste. Und weil ich erst recht nicht glaube, dass ein Gendersternchen Ziel eines feministischen Nachdenkens über Sprache sein kann. Es kann, wenn überhaupt, nur ein Meilenstein sein. Nämlich einer, den wir regelmäßig in seiner Funktion und Zielrichtung kritisch hinterfragen und, wenn nötig, abschaffen müssen.

Bis heute verwechselt mein Sohn immer mal wieder er und sie und weist Menschen das »falsche« Geschlecht zu. In seinen ersten Lebensjahren redete ich vor allem Türkisch mit ihm. Eine Sprache, in der es kein er, sie oder es gibt, sondern lediglich ein o. Bis heute schaut er mich irritiert an, wenn ich ihn korrigiere, denn es erscheint ihm offenbar immer noch unerheblich, welcher Geschlechtskategorie der Mensch, über den er gerade spricht, zugeordnet wird. Und ist es nicht so, dass in den meisten Gesprächen tatsächlich komplett unerheblich ist, welche binäre Kategorie einem Menschen zugewiesen wird? Wie oft unterhalten wir uns im Alltag über einen Menschen primär in seiner spezifischen Identität als »Frau« oder »Mann«? Wie oft ist es wirklich bedeutsam? Stellen Sie sich einen Menschen vor mit Kurzhaarschnitt, weit geschnittenem Hemd und enger Hose. Androgyn. Dieser Mensch stolpert und fängt sich. Sie möchten, aus welchem Grund auch immer, jemandem davon berichten. Was sagen Sie? »Ich habe heute eine Frau stolpern sehen.« Oder »einen Mann«? Und ist das nicht meistens komplett irrelevant?9

Bis heute frage ich mich: Warum sollte ich meinen Sohn dazu erziehen, Menschen zu betrachten, und ihnen als erstes, noch bevor wichtigere Qualitäten zur Geltung kommen können, die Kategorie »Mann« oder »Frau« zuzuordnen? Noch dazu in Zeiten, in denen immer mehr Menschen sich jenseits dieser binären Geschlechterlogik verorten?

Lann Hornscheidt vom Zentrum für Transdisziplinäre Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität Berlin schlägt vor, ein »x« zu verwenden. Also »wenn die Frage, ob die gemeinten Personen weiblich, männlich oder trans* sind, in einem Kontext keine Rolle spielt oder keine Rolle spielen soll«. Ein Beispiel hierfür wäre: »Dix Studierx hat in xs Vortrag darauf aufmerksam gemacht, dass es unglaublich ist, wie die Universität strukturiert ist, dass es nur so wenige Schwarze/PoC Professxs gibt.«10 Hornscheidts Vorschlag wurde medial kontrovers diskutiert und führte auch zu Schmähkampagnen und Drohungen aus rechten Milieus. Selbstverständlich kann über diesen Vorschlag gestritten werden. Was mir neben dem Offensichtlichsten (Morddrohungen, Aggressionen, Diffamierungen und Häme) am meisten aufstößt: Die Art und Weise, wie wir über Sprache und das Bemühen um Gerechtigkeit sprechen, spricht Bände. Hornscheidts Ansatz dient letzten Endes dem drängenden Bedürfnis, Ausdrucksmöglichkeiten für das Facettenreichtum, die Schönheit und Vielfalt von Menschen auch in der Sprache zu schaffen. Die Sprache, den Ort, an dem wir uns treffen, auszuweiten, sodass mehr Menschen dort Platz finden. Über die Wege dorthin sollten und müssen wir unbedingt streiten, nicht aber über das ob.

Der Weg hin zu einer Sprache, in der Menschen nicht zuallererst einer Geschlechtsidentität zugeordnet werden, scheint mir ein erstrebenswertes Ziel zu sein. Gendersternchen, Binnen-I, »x«, all diese Optionen sind unterschiedliche Möglichkeiten, auf einen Missstand zu reagieren. Wer lediglich nach der Praktikabilität oder Ästhetik dieser Möglichkeiten fragt, verkennt den Kern des Bemühens: nach einer gerechteren Sprache zu streben, die weniger ausgrenzt und umfassender ist.

Das Sprechen über Sprache, Struktur und Unterdrückung

Die Art und Weise, wie über Gendersternchen, politisch korrekte Sprache, Antirassismus, Feminismus und die Klimakrise (und in Teilen über die Pandemie) gesprochen wird, ist symptomatisch für eine Kultur der Absolutheitsansprüche. Sie bleibt beim Ob stehen. Ob die jeweiligen Krisen, Herausforderungen und Missstände überhaupt real sind. Sie delegitimiert und infantilisiert Gerechtigkeitsbestrebungen, indem diese auf Forderungen reduziert werden, die häufig nicht einmal formuliert wurden.

Am 20. Januar 2021 trug die damals 22-jährige afroamerikanische Poetin Amanda Gorman bei der Inauguration des US-Präsidenten Joe Biden das Gedicht »The Hill We Climb« vor, das schon kurz darauf zum wohl »berühmtesten Gedicht der Welt«11 erklärt wurde. Zum Politikum wurde schließlich auch, wer für die Übersetzung dieses Gedichts in andere Sprachen ausgesucht würde. In den Niederlanden kritisierte die Autorin und Modeaktivistin Janice Deul die Auswahl von Marieke Lucas Rijneveld als »verpasste Gelegenheit«12 und wies auf zahlreiche junge, talentierte, Schwarze Künstler*innen in den Niederlanden hin, die für diese Aufgabe nicht angefragt worden waren. Keineswegs argumentierte Deul, dass Marieke als weiße Person nicht übersetzen dürfe, sondern beklagt – ich wiederhole – die verpassteGelegenheit. Eine berechtigte Kritik, die nicht nur auf den niederländischen Literaturbetrieb zutrifft. Daraus entwickelte sich allerdings – beispielsweise in Deutschland – eine hämische und gehässige Debatte im deutschen Feuilleton über eine Forderung, die nie von jemandem erhoben worden war. Auf die Frage »Dürfen nur Schwarze Schwarze übersetzen?« reagierte Deul so: »Nein, das kann man nicht sagen. Man könnte sagen: Was nach Rassismus aussieht, ist die Art, wie wir Personal für bestimmte Jobs aussuchen und wie wir die Augen vor den Qualitäten anderer Leute verschließen. Aber was Sie da gerade erwähnen, ist totaler Nonsens. Das habe ich nie behauptet. Und soweit ich weiß, hat das auch sonst niemand je behauptet.«13

Und trotzdem wurde eben diese Frage ad absurdum diskutiert. Ein klassischer Fall von Strohmann-Argumenten, also die Debatte um eine Position, die von niemandem im Diskurs ernsthaft vertreten wird. Wie es dennoch zu einer solchen Diskussion kommen kann, fragen Sie? Nun, sie dient letzten Endes dazu, die politischen Gegenpositionen zu delegitimieren und diskreditieren.

Als Teil des Übersetzungsteams für die deutsche Fassung des Gedichts – gemeinsam mit Hadija Haruna-Oelker und Uda Strätling – beobachtete ich diese eifrige, tragikomische und aufgeheizte Debatte um eine Frage, die niemand gestellt hatte, aus nächster Nähe und mit viel Fremdscham. Und selbst wenn es Menschen gegeben hätte, die irgendwo auf Social Media eine Schwarze Übersetzerin gefordert hätten: Sich auf diese Forderung einzuschießen, statt die viel wichtigeren Debatten beispielsweise über strukturelle Missstände im Literaturbetrieb zu diskutieren, ist eine fahrlässige Ablenkung. Es ist die Prokrastination der notwendigen Diskussion um eine gerechtere Zukunft.

Deuls Kritik hätte Anlass sein können, sich umzuschauen und sich zu fragen: Was übersehen wir? Wen übergehen wir? Welche Worte überhören wir? Welche Perspektiven meiden wir?

Verschiedene Perspektiven auf diese Welt und das Bewusstsein um die Begrenztheit dieser jeweiligen Perspektiven lassen uns erkennen, wie abhängig wir Menschen voneinander sind. Wie angewiesen wir sind auf jene, die die Welt anders sehen als wir selbst. Dass Perspektivenvielfalt keine Übung in Toleranz ist, sondern eine Notwendigkeit, wenn wir sehen wollen, was ist.

Ein Gleichnis aus der indischen Philosophie führt diese Notwendigkeit besonders gut vor Augen (hier in abgewandelter Form zusammengefasst): Stellen Sie sich einen dunklen Raum vor, in dem ein großer Elefant steht. Nun werden einige Menschen hereingebeten, die alle den Elefanten ertasten und erklären sollen, was ein Elefant ist. Die einen sagen: Elefanten sind weiche lange Wesen. Jemand anderes sagt: Elefanten sind dünne, haarige Wesen. Und eine dritte Person sagt: Elefanten sind schwere, ledrige Wesen. Sie alle haben Recht. Sie beschreiben zwar komplett widersprüchliche Eindrücke, aber dennoch Teile der Wahrheit. In dem Moment jedoch, in dem eine dieser Positionen verabsolutiert, also zur einzig legitimen, universellen, objektiven, neutralen Perspektive erklärt wird, werden nicht nur alle weiteren Perspektiven unterdrückt, sondern wir verpassen auch die Gelegenheit zu erkennen, was ist. Was in diesem Raum vor uns steht.

Der öffentliche Raum ist dafür da, verschiedene, zum Teil widersprüchliche Perspektiven zusammenzubringen, in einen Kontext zu setzen. Und auch zu erkennen, welche Perspektiven, obwohl wahr und legitim, in einer Diskussion (Bsp.: die Gefahr durch Elefanten) vernachlässigt werden können (Bsp.: ihre dünnen, langen Wimpern). Stattdessen erleben wir in der Öffentlichkeit viel häufiger, wie diese verschiedenen Perspektiven mit einem jeweils absoluten Wahrheitsanspruch gegeneinander antreten und um die Gunst des Publikums buhlen. Schauen wir uns an, wie etwa über rassistische Polizeigewalt diskutiert wird. Die einen verbinden die Institution Polizei mit Sicherheit und Ordnung. Für andere bedeutet sie Rassismus, Gewalt und Tod. Diese komplett widersprüchlichen Perspektiven sind beide wahr. Statt sie gegeneinander antreten zu lassen, müssten diese Positionen in einer konstruktiven öffentlichen Diskussion zusammengebracht werden, indem beispielsweise folgende Fragen gestellt werden: Wie umgehen mit einer Institution, die offenbar nicht allen Menschen Sicherheit und Ordnung bieten kann? Warum kann sie das nicht? Ist sie überhaupt grundsätzlich dazu imstande? Mit welcher Intention wurde diese Institution gegründet? Und gibt es alternative Wege, um der Gesellschaft Sicherheit und Ordnung zu bieten?

Es geht weder darum, verschiedene Perspektiven unkommentiert, ohne Einordnung und Kontext nebeneinander stehen zu lassen, noch, sie plump als zwei gleichberechtigte Seiten gleichzusetzen (»Man muss alle Seiten betrachten«). Es geht vielmehr darum zu lernen, diese Perspektiven zusammenführen, zu kontextualisieren, sie einzuordnen.

Dabei ist es wichtig, zwischen Meinungen und Perspektiven zu unterscheiden. Ein banales Beispiel: »Ich finde, die Erde ist eine Scheibe«, wäre eine Meinung. Eine Perspektive wäre: »Ich nehme die Erde als Scheibe wahr.« Letztere ist nützlich, gar notwendig in einem Prozess der Erkundung der Welt. So ließe sich antworten: »Ja, aus deiner Warte betrachtet, sieht die Welt tatsächlich aus wie eine flache Ebene. Aber schau, hier, Bilder der Erde aus dem All.« Die Meinung muss nicht Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit erhalten, sondern sich diese erst durch Informationen, Fakten oder Perspektiven erarbeiten.

Kurzum: In unserer Öffentlichkeit muss nicht jede Meinung stattfinden, nur weil es sie gibt. Wer eine Meinung hat, darf sie per Meinungsfreiheit vertreten, hat damit allein allerdings noch keinen Anspruch auf Gehör. Insbesondere dann nicht, wenn die Meinung mit einem Absolutheitsanspruch vorgetragen wird. Also ohne Demut. Ohne sich der eigenen Begrenztheit bewusst zu sein. Ohne sich klarzumachen, von all jenen Perspektiven, die der eigenen widersprechen, abhängig zu sein.

Absolute Weltbilder, die auf der Unterdrückung anderer Perspektiven aufbauen, sind übrigens keine Meinungen. Es sind menschenfeindliche Ideologien – und die brauchen keine Öffentlichkeit, sondern Menschen, die ihnen widersprechen. Dazu gehören Expert*innen, Sozialarbeiter*innen, Psycholog*innen, aber auch nicht geschulte Menschen, die Zugang zu den Meinungsverkünder*innen haben und den Mut und die Ressourcen aufbringen, um mit ihnen zu sprechen. Nicht etwa, um ergebnisoffen über die Existenzberechtigung anderer Menschen zu diskutieren, sondern um ihre absoluten, radikalen Weltbilder aufzubrechen. Um zu deradikalisieren. Eine harte, schwierige, mühsame, undankbare, aber zentrale Aufgabe, die viel zu wenig Anerkennung bekommt. All die Menschen, die den Mut, die Zeit, Energie und Muße aufbringen, sich mit rassistischen Verwandten, sexistischen Vorgesetzten, antisemitischen Geschwistern, rechtsextremistischen Kommiliton*innen, islamistischen Nachbar*innen auseinanderzusetzen, tragen viel dazu bei, die Welt gerechter zu machen. So wichtig es auf individueller Ebene sein kann, den Kontakt abzubrechen, sich selbst zu schützen, so wichtig ist es, dass sich eine andere Person findet, die sich dieser Aufgaben annimmt. Ich persönlich nehme diese Aufgabe an, wo ich kann. Immer dann, wenn ich Ressourcen, Zugang, Möglichkeiten habe, spreche ich mit Menschen, die meinem Denken fundamental widersprechen – entweder mich oder andere marginalisierte Gruppen ausgrenzen. Um irgendwo eine Lücke zu finden in den Mauern, die sie sich erbaut haben, um andere zu entmenschlichen. In der Hoffnung, diese Mauern niederreißen zu können. Wir dürfen der Menschenfeindlichkeit keine unwidersprochene Öffentlichkeit verschaffen. Wir sollten sie weder in unserer Gesamtöffentlichkeit verstärken, normalisieren, manifestieren, noch sollten wir je aufgeben, der Menschenfeindlichkeit, wann immer möglich, zu widersprechen. Bei Begegnungen in Bus und Bahn, Nachbarschaftstreffen, am Rande von Veranstaltungen, bei Schulfesten, Familienfeiern oder wo Sie auch sonst diesem Gedankengut begegnen. Was bleibt uns anderes, als es zu versuchen? Wem ist geholfen, wenn wir aufhören, mit ihnen zu reden, um Widerspruch zu leisten?

Was braucht es also? Keinen öffentlichen Raum, der menschenfeindlichen Ideologien noch mehr unwidersprochenes Echo gibt, sich an absichtsvoll verletzenden »Meinungen« voyeuristisch ergötzt, sondern: einen öffentlichen Raum, in dem die Missstände der Gegenwart sichtbar werden können, aus den verschiedensten Perspektiven heraus. Einen Raum, in dem wir die Struktur und Systematik hinter diesen Missständen herausarbeiten, analysieren, verstehen und aufbrechen können. Einen Raum, in dem wir lernen, Wege zu ergründen. Für ein gerechteres Sprechen, Leben, Lieben, Beisammensein.

Aber wie?

Hoffnung & Veränderlichkeit

Auf der Suche nach einer Sprache, in der ich sein könnte, schrieb ich das Buch »Sprache und Sein«. Ich tastete mich entlang der Mauern der Sprache und stellte fest, dass ich mich außerhalb befand. Sie bildeten kein Zuhause für mich, sondern ein Zuhause für die anderen, die mich aus ihren Fenstern betrachteten. Ihre Nasen klebten an den Schaufenstern, um mich zu inspizieren. Die Mauern waren kein Schutz für mich, sondern ein Schutz für die anderen. Je weiter ich mich entlang der Mauern der Sprache tastete, desto weniger Luft bekam ich. Umso unerträglicher war die Erkenntnis, dass ich in diesem Museum der Sprache nichts anderes war als ein Objekt. Ausgestellt und beobachtet. Dass ich in dieser Sprache nie als Sprechende vorgesehen war, sondern nur als diejenige, über die gesprochen wird. Ich war kein Subjekt, sondern Objekt. Ich saß nicht mit am Tisch und verhandelte gemeinsam mit allen anderen über unsere gemeinsame Zukunft, sondern lag auf dem Tisch. Während sie interessiert und neugierig tief in mein Fleisch hineinschnitten. Na, was sich wohl unter dieser Hautschicht hier verbirgt? Und hinter diesen Muskelfasern? Und ach, wie interessant! Hier, ein Knochen, so hart wie unserer. Und ihr Blut, unserem nicht unähnlich … wie amüsant. Während ich einem genüsslichen, interessierten Nachdenken über meine Wertigkeit, meine Zukunft, mein Dasein, mein So sein zuhörte, versuchte ich, besonnene Worte zu wählen. Mit ruhiger Stimme zu sprechen und einem freundlichen, menschlichen, wachen Blick, obwohl nur das lauteste Schreien, das wildeste um sich Schlagen und nur das bitterlichste Weinen angemessen, menschlich, wäre.

Das Ergründen dieser Mauern droht, den Menschen ohnmächtig zu hinterlassen. Eine Ohnmacht zu spüren ob der Macht der Sprache, der Gewalt der Worte, der Systematik der Unterdrückung. Wer anfängt zu erkunden, schärft seine Sinne für die Ungerechtigkeiten dieser Welt. Und er droht, unter dieser Last erdrückt zu werden.

Weltschmerz. Aussichtslosigkeit. Ohnmacht. Perspektivlosigkeit. Überwältigung. All das empfinden wir dann. Und haben scheinbar allen Grund, nicht einmal zu versuchen, diese Strukturen herauszufordern.

Zu verstehen, wie Unterdrückung funktioniert, kann uns jeglicher Hoffnung berauben, wenn wir dem Irrglauben erliegen, unterdrückt zu werden sei eine unveränderliche Konstante. Doch wenn wir das nicht tun, wenn wir diesem Irrglauben nicht erliegen, dann ermöglicht uns das Ergründen dieser Mauern, ihre Fragilität zu erkennen. Ihre Schwächen. Ihre Veränderlichkeit.

Wir sind nicht die ersten, die ihre Sinne schärfen und sich hoffnungsvoll auf das durchlässig Werden dieser Mauern besinnen. Auf Wandel nicht nur hoffen, sondern dagegen anschreiben, handeln und kämpfen.

Unzählige Menschen haben vor uns mit der Sprache gerungen. Um einen Raum für sich gekämpft. James Baldwin, ein afroamerikanischer homosexueller Schriftsteller, der sich in den 1960er-Jahren nach Paris aufmachte, ins selbst auferlegte Exil, schrieb 1964 in seinem Essay »Why I Stopped Hating Shakespeare« über die englische Sprache:

»Mein Problem mit der englischen Sprache war, dass sie meine Erfahrung in keiner Weise widerspiegelte. Doch nun begann ich die Sache ganz anders zu sehen. Wenn die Sprache nicht meine war, könnte es an der Sprache liegen; aber es könnte auch an mir liegen. Vielleicht war die Sprache nicht meine, weil ich nie versucht hatte, sie zu benutzen, sondern nur gelernt hatte, sie zu imitieren. Wenn dem so war, dann wäre sie vielleicht formbar genug, um die Last meiner Erfahrung zu tragen, wenn ich nur die Ausdauer aufbrächte, sie – und mich selbst – einer solchen Anstrengung zu unterziehen.«14

Ein feiner, aber fundamentaler Unterschied. Imitieren und kopieren wir die Welt? Oder gestalten wir sie, verändern sie, machen sie uns zu eigen? In der Außenwahrnehmung können beide Handlungsweisen identisch, ununterscheidbar sein. Die exakt gleiche Handlung. Vermeintlich. Und doch, intrinsisch sind es komplett unterschiedliche Handlungen. Die eine lediglich gestaltet, die andere gestaltend. Die eine geformt, die andere formend. Die eine beengt, diktiert, die andere emanzipiert, eigenmächtig.

In dem Moment, in dem wir beginnen, die Welt zu gestalten, stören wir.

In dem Augenblick, in dem wir die uns in die Hände gelegten Werkzeuge anwenden, stören wir. Die Sprache. Die Gesetze. Die Rechte. Die Kunst. Die Musik. Unsere Augen.

Dinge zu benennen, Ereignisse einzuordnen, dem Leben einen Sinn zu geben, das war, wie die australische Feministin Dale Spender es formulierte, »nicht nur eine Männerdomäne, sondern ein grundlegendes Element ihrer Macht«. Wer erklärt die Welt? Wer beschreibt, wer wird beschrieben? Wer benennt und wer wird benannt?

Durch wessen Augen betrachten wir die Welt? Ja, gar uns selbst? In einer Gesellschaft mit Marginalisierten und Unterdrückten bedeutet Widerstand auch, den Mut aufzubringen, die Welt und sich selbst nicht mehr durch die Augen anderer, sondern durch die eigenen Augen zu betrachten. Doch wie? Durch das Wissen darüber, wie das Gegenwärtige funktioniert. Und den Versuch, etwas anderes zu erproben.