17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schöffling & Co.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

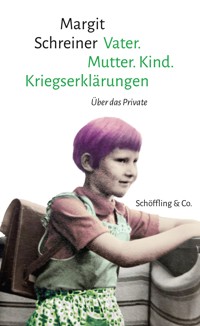

»Ich glaube, das siebte Lebensjahr des Menschen wird gnadenlos unterschätzt. Alle starren immer nur auf die Pubertät, aber die Pubertät beginnt im Grunde viel früher. Es muss sich erst einmal vieles ansammeln, bis es dann explosionsartig austritt.« So furios beginnt das neue Buch von Margit Schreiner, in dem es nicht nur um die Entwicklung der Siebenjährigen geht, sondern auch um den Blick der Erwachsenen auf das Kind, das sie einmal war. »Was habe ich eigentlich, sechsundsechzigjährig, in einem Haus am Rande eines Naturschutzgebiets sitzend und schreibend, mit einer Siebenjährigen zu tun? Erfinde ich diese Siebenjährige, indem ich über sie schreibe, oder hat es sie wirklich gegeben, und wenn ja, war sie vielleicht ganz anders, als ich sie beschreibe? Ist auch nur irgendetwas daran real oder sind es Chimären am Horizont eines glasklaren Föhntages? Wenn ich mich vor den Spiegel stelle, kann ich keine Spuren dieser Siebenjährigen in meinem Gesicht entdecken. Alles nur in meinem Kopf, seinem Universum und den Paralleluniversen.« Margit Schreiner schreibt mit Vater. Mutter. Kind. Kriegserklärungen ein großes Lebensprojekt, ein Buch der Kindheit, des Erinnerns und ein Buch des Erwachsenwerdens, wie es in der deutschsprachigen Literatur bislang keines gibt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 250

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

[Cover]

Titel

Ich glaube, das siebte Lebensjahr …

Autorenporträt

Kurzbeschreibung

Impressum

Vater. Mutter. Kind. Kriegserklärungen

Da komme ich denn in die Gefilde und die weiten Hallen des Gedächtnisses, wo die gehäuften Schätze sind der unzählbaren Bilder, die von Dingen aller Art meine Sinne mir zusammentrugen. Dort ist auch Alles aufbewahrt, was immer wir denken, indem wir, was unsere Sinne berührt hat, mehren oder mindern oder sonst wie umgestalten; und all das andre, was nicht im Vergessen schon geschwunden und begraben ist, ruht dort geborgen und verwahrt. (…) Dort begegne ich auch mir selbst und erlebe es noch einmal, was und wann und wo mein Tun gewesen und was ich bei diesem Tun empfunden. Dort ist alles, wessen ich mich entsinne, sei es von mir erlebt oder dass ich es von anderen erfahren habe. Aus derselben Masse hervor verknüpfte ich mir selber auch immer neue Bilder erlebter oder dem fremden Erlebnis – weil es meinem eigenen entsprach – geglaubter Dinge mit vergangenen zu einem Gefüge und erwäge auf Grund dessen auch schon künftiges Tun … Groß ist die Macht meines Gedächtnisses, gewaltig groß, o Gott, ein Inneres, so weit und grenzenlos. Wer ergründet es in seiner ganzen Tiefe? Diese Kraft gehört meinem eigenen Ich hier an, sie ist in meiner Natur gelegen, und gleichwohl fasse ich selber nicht ganz, was ich bin. So ist der Geist zu eng, sich selbst zu fassen.

Augustinus, Bekenntnisse

Ich glaube, das siebte Lebensjahr des Menschen wird gnadenlos unterschätzt. Alle starren immer nur auf die Pubertät, aber die Pubertät beginnt im Grunde viel früher. So wie sich die Studentenrevolte von 1968 bereits ab 1959 abzeichnete. Es muss sich erst einmal vieles ansammeln, bis es dann explosionsartig austritt. Im siebten Lebensjahr werden die Kinder bei uns gemeinhin eingeschult. Damit beginnt eine neue Ära. Wer vorher unverletzbar war, wird auf einmal verletzbar, wer stark war, dem wird schnell beigebracht, dass auch der Stärkste untergehen kann. Das Zeitalter des Vergleichens mit anderen beginnt, die Ungerechtigkeiten beginnen, die Willkür der Notengebung, die Vernichtung menschlichen Potentials. Wer früher sorglose Nachmittage mit Zeichnen verbrachte oder zehnmal hintereinander versuchte, auf der Teppichstange im Hinterhof zu balancieren, der muss jetzt am Nationalfeiertag die österreichische Fahne zeichnen, und zwar in Rot-Weiß-Rot und innerhalb vorgegebener Schablonen, und im Turnunterricht zur Trillerpfeife der Lehrerin im Kreis laufen. Man nennt das den Ernst des Lebens.

1959 rückte Che Guevara mit seinen Revolutionstruppen in Havanna ein und Fidel Castro übernahm die Macht. Im selben Jahr fand in Tibet der Aufstand gegen die Chinesen Mao Zedongs statt, der Dalai Lama floh nach Indien. Die zweite Phase des Vietnamkriegs begann, Ende des Jahres 1958 erwarb die deutsche Luftwaffe dreihundert Starfighter, von denen in den folgenden Jahrzehnten aufgrund technischer Gebrechen zweihundertsechzig abstürzten, wobei einhundertsechzehn Piloten starben. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete 1959 die Deklaration über die Rechte des Kindes, die Antibabypille wurde zur Genehmigung eingereicht, die Barbiepuppe wurde erstmals auf der Toy Fair in New York vorgestellt, der Dichter Salvatore Quasimodo erhielt den Nobelpreis und ich erlebte meine erste persönliche Geldentwertung.

Ich war gerade in der ersten Klasse Volksschule, wog nur sechzehn Kilo, hatte eine Topffrisur, nach dem Ausfall meiner Milchzähne Zahnlücken und es gab noch den Schilling als Währung. Einen Schilling hielt ich fest in der Hand und machte mich damit auf zum Gemischtwarenhändler Kolczak in der Eisenwerkstraße. (Schon Ende der sechziger Jahre, mit dem Bau des Einkaufszentrums Muldenstraße, sollte sein winziges Geschäft verschwinden.) Ich ging den gepflasterten Gehweg neben dem Vöesthäuserblock entlang. Über die damals noch kaum befahrene Eisenwerkstraße, eine Seitengasse der Muldenstraße, an der die (damals verstaatlichten) Vereinigten Österreichischen Eisen- und Stahlwerke (vormals Hermann-Göring-Werke) für ihre Arbeiter und Angestellten, so wie andere verstaatlichten Unternehmen auch, sozial erschwingliche Wohnungen errichtet hatten. Mein Weg führte durch den kleinen Park mit der prächtigen Teichanlage aus großen flachen Natursteinplatten, über denen die Äste einer Trauerweide herabhingen. Im letzten Sommer hatten mein Cousin Nils aus dem Ruhrgebiet und ich von dort Kaulquappen in ein Marmeladeglas abgefüllt, um in unserer Badewanne ihre Froschwerdung zu beobachten. Jetzt im Winter war das Wasser aus dem Teich ausgelassen, sodass nur ein klägliches steinernes Loch übrigblieb.

Ich hatte mir in der Nacht zuvor ausgerechnet, für einen Schilling hundert Stollwerckzuckerl zu bekommen. Ich weiß nicht, ob es Stollwerck heute überhaupt noch gibt. Sie schmeckten süßsauer, meist mit künstlichem Fruchtgeschmack, und hatten eine gummiartige Konsistenz, lösten sich aber im Gegensatz zu Kaugummi nach langem Lutschen im Mund auf. Wenn man das Lutschen verkürzen wollte und das Stollwerck zerbiss, blieb das zerbissene Stollwerck noch lange Zeit zwischen und auf den Zähnen kleben.

Die Vorfreude beschleunigte meine Schritte. Während ich am Fleischhauer noch vorbeigegangen war, lief ich ab der Tabaktrafik, die ebenfalls mit dem Bau des Einkaufszentrums Muldenstraße verschwinden sollte, zu Kolczak. In kürzester Zeit würde ich mit einem prall gefüllten Einkaufsnetz mit Stollwercken nach Hause zurück stolzieren. Auf dem Rückweg würden alle Kinder aus der Siedlung neidisch auf mein Einkaufsnetz schauen, durch dessen Maschen sich die in grellbuntes Papier eingewickelten Süßigkeiten geradezu hinauszudrängen versuchen würden. Ich war sehr glücklich.

Sonst ging ich nicht so gerne zu Kolczak einkaufen. Bei Kolczak muffelte es. Eine Mischung aus faulem Obst, Mottenkugeln und Bohnerwachs. Das Geschäft bestand aus einem schmalen, schlauchartigen Raum. Ganz hinten stand die Theke, an der Wurst und Käse verkauft wurden. Es war dunkel, sodass den ganzen Tag Licht brennen musste. Die Theke war hoch, und ich musste zur Verkäuferin hinaufsprechen, wollte ich etwas bestellen. Die Verkäuferin überragte mich um eine Körperlänge. Ich befand mich auf Augenhöhe mit den Würsten hinter den dicken Glasscheiben. Die Würste waren angegraut und hatten dunkle Ränder. Mein Cousin Nils hatte einmal behauptet, die Verkäuferin sei eine Frau ohne Unterleib und bewege sich deshalb auf Stelzen fort. Jedenfalls verstand sie mich nie, wenn ich den Einkaufszettel, den mir meine Mutter mitgegeben hatte, zu ihr hinauf vorlas. Meistens musste ich ihn zwei- oder dreimal hintereinander vorlesen. Und als ob das alleine nicht ausgereicht hätte, kam noch die Kassiererin bei Kolczak hinzu. Sie war sehr dick, hatte rote Haare und nahm sich, ohne zu fragen, die Groschen aus meiner Geldbörse. Sie behandelte mich wie ein Kleinkind, das nicht selbst bezahlen konnte.

Als ich an jenem Tag im Jahr 1959 vor der Kassa bei Kolczak stand, neben der die großen Gläser mit den in buntes Papier eingewickelten Stollwerckzuckerln aufgebaut waren, und meinen Schilling auf die Ablage vor der Kasse legte und hundert Stollwerck orderte, lachte die dicke Kassiererin laut auf. »Hundert Stollwerck willst du für einen Schilling?«, fragte sie. »Ein Stollwerck kostet zehn Groschen. Wie viel Stollwerck kriegst du dann für einen Schilling?« »Hundert!«, antwortete ich sofort. »Wie viele Groschen hat ein Schilling?«, fragte die Kassiererin, die mir immer schon unsympathisch gewesen war. »Hundert«, antwortete ich trotzdem noch einmal. »Ja«, sagte die unsympathische Kassiererin, »und wie oft ist zehn in Hundert enthalten?« »Hundert Mal«, antwortete ich geduldig. »Nö«, sagte die Dicke, »zehn Mal. Du bekommst zehn Stollwerck für einen Schilling!« Damit langte sie in eines der Stollwerckgläser und zählte mir zehn Stollwerk auf die Ablage. Gleichzeitig warf sie meinen Schilling in die Kassa. »Da«, sagte sie, »und jetzt gehe heim und übe fleißig rechnen!« Eine Demütigung sondergleichen. Ich steckte die zehn Stollwerck in meine Manteltasche und ging langsam durch den Park zurück. Am ausgelassenen Teich setzte ich mich auf eine der kalten Steinplatten. Die Äste der Trauerweide kitzelten mich im Nacken. Sämtliche Niederlagen meines Lebens fielen mir ein: In der Religionsstunde hatte ich es nicht gewagt, während des Morgengebets aufs Klo zu gehen, sodass sich schließlich eine Lache zu meinen Füßen bildete. Alle Kinder zeigten auf mich. Ich stritt alles ab. Die Lache, sagte ich, sei schon vorher da gewesen.

Mein Cousin Nils hatte mir zu Ostern einmal rohe Eier ins Bett gelegt, um zu sehen, ob ich imstande war, sie auszubrüten. Meine Mutter hatte damals lange über die Sauerei in meinem Bett geschimpft. Einmal, als Nils zu Weihnachten bei uns zu Besuch gewesen war, hatte ich ein Puppenkarussell geschenkt bekommen, das mein Vater selbst im Keller gebastelt hatte. Wenn man einen Knopf drückte, erklang Musik aus der Standsäule, und die Sitze, die an Kettchen vom Dach des Karussells herabhingen, drehten sich. Das Dach des Karussells war feuerrot. Während meine Eltern in der Mitternachtsmette waren, zerlegte Nils das Karussell in seine Bestandteile, um herauszufinden, wie es funktionierte. Mein Vater hat es nie mehr so zusammenbauen können, dass es sich drehte und Musik zu hören war.

Die Kassiererin war ein böses Weib. Was wäre denn dabei gewesen, wenn sie mir hundert Stollwerck gegeben hätte. Kolczak hatte genug Stollwerck auf Lager. Und der Kassiererin gehörten die Zuckerln ja nicht persönlich. Eine großzügigere Person hätte sie mir, selbst wenn ich mich – nur einmal angenommen – wirklich verrechnet hätte, einfach trotzdem ausgehändigt.

Fast hatte mich getröstet, dass Basti mit den blonden Locken und den blauen Augen aus dem Nachbarhaus sich vor einiger Zeit ebenfalls verkalkuliert hatte. Während ich mich höchstwahrscheinlich nur verrechnet hatte, hatte er sogar die falsche Währung erwischt. Als er am Bahnhofsschalter seine Fahrkarte mit Steinen bezahlen wollte, wurde er gefasst und zur Bahnhofsmission gebracht. Von dort wurden sofort seine Eltern verständigt. Wir alle aus der Siedlung haben gesehen, wie Basti von seinen Eltern heimgebracht worden ist. Er trottete wie ein Schwerverbrecher zwischen seinem Vater und seiner Mutter her. Unter jedem Auge war ein weißes Rinnsal in seinem total verdreckten, schwarzen Gesicht. Das schwarze Gesicht hatte Basti möglicherweise von dem Versuch, bei den Kohleausträgern der Vöest unterzukommen, die an dem Tag Koks geliefert hatten. Oder er hatte sich für die Flucht tarnen wollen, oder er hatte es einfach sattgehabt, mit bleichem Teint, blonden Locken, blauen Augen und einem Kirschmund durch die Gegend zu laufen und sämtliche Menschen um sich herum zu entzücken. Aber dann fiel mir ein, dass Basti ja fast zwei Jahre jünger war als ich. Also praktisch noch ein Baby. Und kein Baby kann eine Siebenjährige trösten.

Mein Hauptproblem damals war: Ich hatte weder einen besten Freund noch eine beste Freundin bei uns im Hinterhof. Basti kam wegen seines Alters als Freund nicht in Frage, Hans Brandlmüller, der in der Wohnung unter Basti wohnte, war mir zu wild, Theo vom übernächsten Haus regte sich bei Auseinandersetzungen so auf, dass er Schaum vor dem Mund bekam und sich auf der Wiese wälzte. Frank und Sungard kamen so gut nie in den Hinterhof spielen. Außerdem war mir Frank zu dick und Sungard zu jung. Sie war sogar noch ein bisschen jünger als Basti. Markus von der anderen Hofseite war drei Jahre älter als ich und kam deshalb ebenfalls nicht in Frage, Edda vom Haus gegenüber interessierte sich hauptsächlich für Markus. Ilse, die neben Markus wohnte, übte den ganzen Tag nur Handstände und Saltos im Hinterhof, und ihre Schwester Emma, die in meinem Alter war und am ehesten als beste Freundin in Frage gekommen wäre, war bereits mit Susi befreundet. Die beiden spielten meist alleine Vater und Mutter, wobei Susi, die immer der Vater war, sich ein zusammengeknülltes Taschentuch vorne in die Hose stopfte.

Gut, ich hatte Sonja, die Tochter unseres Hausarztes, in der Eisenwerkstraße zur Freundin, aber die wurde von ihrer Mutter derart behütet, dass sie nicht bei uns im Hof spielen durfte. Ich musste sie in ihrer Wohnung neben der Arztpraxis besuchen, und das sah niemand aus unserem Hinterhof. Mit einer besten Freundin oder einem besten Freund wäre alles so einfach gewesen. Ich wäre nach der Schule in unseren Hinterhof gegangen und hätte gespielt. So aber wusste ich nicht, ob die anderen Kinder überhaupt mit mir spielen wollten. Ich stand also, besonders in den Sommerferien, oft stundenlang am Küchenfenster und wartete, dass jemand vom Hinterhof nach mir rief. Wenn die Kinder im Hof nach mir riefen, lief ich sofort hinunter und spielte mit ihnen. Riefen sie nicht nach mir, blieb ich stocksteif am Fenster stehen. Was besonders unangenehm war, wenn meine Mutter in der Küche Apfelkompott kochte, was sie oft tat. Zu allem Möglichen wurde damals Apfelkompott gegessen: zu Kaiserschmarrn und Topfenknödel, aber auch zu gekochtem Rindfleisch oder Kartoffelnudeln. Während meine Mutter die Wespen, die vom Apfelkompott angezogen wurden und in die Küche flogen, mit einem Schneidebrett verjagte, fragte sie von Zeit zu Zeit: »Warum gehst du denn nicht in den Hof spielen?« Es war so peinlich! Aber meine Mutter merkte es nicht einmal. »Dreimal«, sagte sie immer, »mit dem Schneidebrett auf den Wespenkopf geknallt, und die Wespe kommt nicht wieder.« Wenn mein Cousin Nils in den Ferien bei uns zu Besuch war, war das alles kein Problem. Ich ging mit ihm zusammen in den Hof. Bei Verwandten muss man sich nicht den Kopf zerbrechen, ob sie mit einem spielen wollen oder nicht, Verwandte tun das einfach.

Ich war, auf der kalten Steinplatte vor dem ausgelassenen Teich sitzend, inzwischen überzeugt, dass niemand mich liebte. Alle waren schlecht und besonders die dicke rothaarige Kassiererin von Kolczak. Man hatte mich betrogen. Der Schilling war endgültig verloren. Aus Frustration aß ich alle zehn Stollwerck hintereinander auf. Es waren fünf Kaffeestollwerck, die ich nicht mochte, unter den zehn Fruchtstollwerck. Kurz überlegte ich, ob ich zu Kolczak zurückgehen und sagen sollte: »Hundert Stollwerck bitte! Wenn Ihnen ein Schilling als Bezahlung nicht genügt, dann schreiben Sie den Rest eben an. Meine Mutter bezahlt es später.« Aber dann fiel mir ein, dass meine Tante Maria aus Essen, Mutter von meinem Cousin Nils und Frau eines Bruders meiner Mutter, in der ganzen Familie schräg angesehen wurde, weil sie beim Lebensmittelgeschäft in der Siedlung im Ruhrgebiet, in der sie lebten, anschreiben ließ. So was grenzte in den Augen der Familie meiner Mutter an Betrug. Die Tante Maria war überdies evangelisch, während die ganze Familie meiner Mutter katholisch war und in einer katholischen Siedlung wohnte. Ihr Bruder war eine Mischehe eingegangen, wie sie sich ausdrückte. Mein Vater, der auch katholisch war, aber nicht jeden Sonntag in die Kirche ging, war ebenfalls gegen Kredite. Deshalb haben meine Eltern auch das Angebot der Vöest für junge Ehepaare, ein Reihenhaus mit Garten auf Kredit zu kaufen, nicht angenommen, obwohl der größte Wunsch meiner Mutter immer gewesen ist, ein Reihenhaus mit Garten zu besitzen. Mein Vater hat mir davon einmal erzählt und noch Jahrzehnte später die Augenbrauen allein bei der Vorstellung einer Kreditaufnahme hochgezogen. »Deine Mutter und ich haben nie Schulden gemacht«, hat er zu mir gesagt. War es das, was mich in Zukunft erwartete? Ein Leben ohne Stollwerck, ohne Schulden und ohne Freunde? Umgeben von dickleibigen rothaarigen Kassiererinnen, die zu geizig waren, die von ihnen im Lager gehorteten Stollwerck herauszurücken? Im Krieg wären wir froh gewesen, wenn wir ein paar Kartoffeln gehabt hätten, hatte meine Mutter einmal gesagt, als ich den Kartoffelsalat, den sie immer mit viel zu viel Mayonnaise zubereitete, nicht essen wollte, weil mir davon schlecht wurde. Mir war Krieg aber eindeutig lieber als Kartoffelsalat mit zu viel Mayonnaise. Innerlich formulierte ich Wort für Wort meine Kriegserklärung an alle Kassiererinnen, Eltern und Lehrer.

Wer sich auf Kriegspfad befindet, muss lernen, lautlos durch die Wohnung zu schleichen, feindliche Truppen zu belauschen, Kriegspläne auszuforschen, die eigenen körperlichen Kräfte zu stählen. Ich kletterte auf den Ahornbaum im Hinterhof, um in die Küche der Frau Dunger zu spähen, ließ mich den Abhang zu unserem Haus hinunterrollen, um nicht selbst ausgekundschaftet zu werden, übte auf der Teppichstange das Balancieren über reißende Flüsse und Schluchten oder versuchte, aus dem Stand höher als einen Meter zu springen.

Wenn ich heute über einen Baumstamm, der im Weg liegt, klettern will, riskiere ich einen Sturz und in der Folge womöglich einen Oberschenkelhalsbruch. Wer über sechzig auf einen Baum steigt, hat einen triftigen Grund dafür und benützt eine stabile Leiter. Das Balancieren ist bereits auf einem Brett von einem halben Meter Breite riskant, weil im Alter der Gleichgewichtssinn rapide abnimmt.

Kurz: Das siebte Lebensjahrzehnt wird wie das siebte Lebensjahr weit unterschätzt. Was für Kinder ein Jahr ist, dehnt sich für den über Sechzigjährigen zu einem Jahrzehnt, das ihm so schnell vergeht wie ein Jahr. Die Menschen, die an ihrem sechzigsten Geburtstag alle mit ihrer Jugendlichkeit und ihrem Elan überraschten, sterben zwischen sechzig und siebzig reihenweise an Herzinfarkt, Gehirnschlag oder an Krebs. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Menschen, die in ihrem siebten Lebensjahr so mühsam den Ernst des Lebens lernen mussten, in ihrem siebten Lebensjahrzehnt in Pension gehen und auf einmal genauso mühsam lernen müssen, nicht mehr dem Ernst des Lebens verpflichtet zu sein. Das überleben viele nicht.

Meistens nennt man es harmlos die Zeit des Pensionsschocks. Aber während für den Siebenjährigen, der eingeschult wird, immerhin die Hoffnung besteht, dass er eines Tages mit der Schule fertig und frei und ungebunden sein wird, gibt es für den Menschen im siebten Lebensjahrzehnt keine Zukunft. Die Zukunft für den Menschen über sechzig ist der Tod. Ich bin zwar nicht in Pension gegangen, weil Rechtsanwälte und Schriftsteller prinzipiell nicht in Pension gehen, trotzdem bin ich mir der Gefährlichkeit, die das siebte Lebensjahrzehnt birgt, bewusst. Im Grunde verkürzt jedes Buch, das ich schreibe, meine Lebenserwartung. Nicht-Schriftsteller haben ja oft keine Ahnung, wie anstrengend es ist, ein Buch zu schreiben. Also nicht unbedingt das Schreiben selbst, sondern das Rundherum. Ein Schriftsteller, der gerade an einem Buch schreibt, kommt nie zur Ruhe, weil er ununterbrochen an das Buch denkt, das er gerade schreiben will. Oftmals sogar ganz unbewusst. Während der normale sechsundsechzigjährige Pensionist einen Film anschaut und danach schlafen geht, schleppt der sechsundsechzigjährige Schriftsteller, der gerade an einem Buch schreibt, nächte- und tagelang den Film mit sich herum. Im Kopf natürlich. Entweder der Film regt ihn zu etwas an, über das er in seinem Buch schreiben will, dann muss er den Film in Erinnerung behalten, oder er regt ihn nicht an, dann muss er ihn vergessen, um wieder schreiben zu können. Manchmal ist das Erinnern leichter als das Vergessen. Das Erinnern oder das Vergessen zieht sich oft über Wochen hin. Ein Schriftsteller, der ein Buch schreiben will, kann nicht jederzeit an dem Buch, das er schreiben will, schreiben. Zumindest nicht, wenn er weiblich ist. Da häufen sich plötzlich reife Himbeeren im Garten, die verarbeitet werden müssen, der Geschirrspüler funktioniert nicht und es muss mit der Hand abgewaschen werden, die Wäsche ist durch einen erneuten Regenguss zum dritten Mal nass geworden und muss ausgerechnet im Arbeitszimmer getrocknet werden. Ist der Schriftsteller männlich, ist plötzlich die Umlaufpumpe des Swimmingpools verstopft, ein Handwerker muss her. Niemand, der auf einen Handwerker wartet, kann schreiben. Auch keine Frau, die beim Nachdenken über das folgende Kapitel den ganzen Tag aus schmutzigen Fenstern starrt, weil sie keine Zeit zum Putzen hat. Der männliche Schriftsteller kann allein wegen des Putzens der Fenster durch seine Frau in der Konzentration gestört werden. Ist alles erledigt, kündigen sich die Kinder zu einem Besuch an. Oder die beste Freundin will im Moorteich schwimmen gehen. Oder ein Freund ist in existentieller Not, weil seine streitsüchtige Schwester dessen Wohnung nicht mehr verlässt und er für eine Woche untertauchen muss. Oder. Oder. Oder. Nun wäre das alles kein großes Problem, wenn der Schriftsteller oder die Schriftstellerin zwanzig oder dreißig Jahre alt wären. Sie sind aber sechsundsechzig! Die Kräfte haben schrittweise nachgelassen, die Morgensteife ist längst nicht mehr an das Geschlecht gebunden, sondern hat sich auf den ganzen Körper, mit Ausnahme des Geschlechts, ausgedehnt. Dazu kommen ständige Rückenschmerzen, womöglich Arthritis in den Händen und ein vermehrtes Schlafbedürfnis. Ich weiß nicht, woher das Gerücht kommt, der ältere Mensch brauche weniger Schlaf, ich kenne nur ältere Menschen, die immer mehr Schlaf brauchen. Ich selbst bin mittlerweile bei neun Stunden angelangt. Da die meisten Schriftsteller auch noch Nachtmenschen sind, die nicht vor ein oder zwei Uhr nachts schlafen gehen, dösen sie dann bis zehn oder elf Uhr am Vormittag, was den Arbeitstag erheblich verkürzt. Nach sechs Uhr abends ist in der Regel Schluss mit dem Schreiben. Entweder es steht das Zubereiten des Abendessens an oder der tägliche Spaziergang, weil man sonst körperlich völlig verrottet. Danach kreuzen entweder Freunde auf oder es wird zur Entspannung irgendein Tatort im Fernsehen gesehen. Um elf Uhr nachts geht es dann erst so richtig mit dem Lesen im Bett los. Die auf diese Weise verbleibenden sieben oder acht Stunden am Tag können auch nicht gänzlich zum Schreiben genutzt werden, man muss Hygiene, Essenszufuhr, alle möglichen Zwischenfälle und so weiter abrechnen.

Für all das ist der Mensch mit sechsundsechzig zu schwach. Körperlich. Und es ist im Grunde ganz egal, ob er nun Schriftsteller ist oder nicht. Fünf Jahrzehnte des Sitzens am Schreibtisch oder des Stehens am Verkaufstresen oder auf dem Baugerüst, des Rauchens zur Strukturierung eines Arbeitstages und des Trinkens zur Entspannung nachher rächen sich. Der Pensionist, der seit Tagen die Rosen im Garten oder auf dem Balkon einpflanzen will, schiebt sein Vorhaben Tag für Tag auf, weil es zu heiß ist oder weil es regnet oder weil er am Abend zuvor ein Glas Bier zu viel getrunken hat, was sich eben wegen der vielen Jahre, während deren er täglich ein Glas Bier zu viel getrunken hat, auf einmal bitter rächt. Auch der Salat lässt sich bequem nur mehr im Hochbeet einpflanzen. Die Hausfrau, die wie der Schriftsteller ebenfalls nie in Pension geht, schiebt den Frühjahrsputz auf, weil der Rücken vom lebenslangen Putzen schmerzt oder die Hände von Arthritis verkrümmt sind, sodass sie den Putzfetzen nicht mehr kraftvoll genug auswinden kann. Dazu kommt die Altersängstlichkeit. Der geringste Zwischenfall wirft den Menschen mit sechsundsechzig aus der Bahn, sodass er froh sein kann, wenn er wegen eines versäumten Zuges oder einer vergessenen Geburtstagskarte nicht Herzrhythmusstörungen bekommt oder gleich einen Infarkt oder Schlaganfall. Nur die Allerrobustesten überleben ihren siebzigsten Geburtstag. Sie besorgen sich dann eine Jahreskarte für den Botanischen Garten oder den Zoo oder gehen ins Kaffeehaus und genießen ihr Leben. In den Zoos sitzen weltweit während der Woche ausschließlich Pensionisten auf Bänken vor den Käfigen und dösen vor sich hin.

Nils hatte als Baby Kinderlähmung. Das war damals, Anfang der fünfziger Jahre, nichts Ungewöhnliches. Die Schluckimpfung gab es noch nicht. Mein Onkel Otto hatte als Kind ebenfalls Kinderlähmung gehabt. Nils musste als Baby in einem Gipsbett liegen. Ich stellte mir oft vor, er sei während seines ersten Lebensjahres im Gitterbett eingegipst worden. Ohne irgendeine Möglichkeit, sich zu bewegen. Kein Wunder, dass er später so zappelig war und alles zerlegte und dabei das meiste kaputt machte. Er hatte schließlich nachzuholen. Nils hatte einen gekrümmten Rücken und einen Klumpfuß wie mein Onkel Otto, nur noch nicht so ausgeprägt. Die Ärzte hatten ihm damals als Baby eine Lebenserwartung von höchstens zwanzig Jahren gegeben. (Heute ist Nils fast siebzig Jahre alt und trägt eine Sauerstoffmaske. Zu Menschen, die ihn so zum ersten Mal sehen, sagt er: »Man hat mir meinen Starfighter geklaut!«)

Als Kind nahm ich die Behinderung meines Cousins einfach so hin. Erst nachdem Theo aus dem Nachbarhaus einmal zu ihm »Quasimodo« gesagt hatte, fiel mir auf, dass Nils beim Laufen humpelte.

Noch hatte ich keinen Körper. Beziehungsweise: Ich hatte kein Gefühl für meinen Körper. Er funktionierte wie von selbst. Nur wenn jemand anderer etwas an meinem Körper hervorhob oder bemängelte, fiel er mir auf. Die Turnlehrerin hatte einmal gesagt, dass meine langen Beine zum Laufen bei Leichtathletikwettbewerben geeignet seien, und Theo hatte beim Ballspielen gesagt, dass man sich an meinen spitzen Hüftknochen verletzen könne. Sobald meine Eltern spazieren gingen, stand ich jeweils lange nackt vor dem einzigen Ganzkörperspiegel der Wohnung im Schlafzimmer meiner Eltern und starrte meine Beine beziehungsweise meine Hüftknochen an. Es war schwer verständlich, dass das, was ich im Spiegel sah, mein eigener Körper sein sollte. Heute geht es mir wieder so. Manchmal reicht ein versehentlicher Blick in eine Schaufensterscheibe und ich erschrecke. Soweit ich mich erinnere, tat mir der Körper bis zu meinem dreizehnten Lebensjahr nie weh. Außer ich hatte mich verletzt. Ab meinem dreizehnten Lebensjahr allerdings brach alles auf mich ein: Ich hatte plötzlich und ohne Vorwarnung Bauchschmerzen, mir war schlecht, ich hatte Rücken- und Kopfweh und Gliederschmerzen. Jeder einzelne Knochen in meinem Körper tat mir weh. Das Schlimmste war aber diese unendliche Müdigkeit, die mich damals schlagartig überfiel und die im Grunde bis heute nicht ganz verschwunden ist. Ich konnte oft kaum aufrecht sitzen, so müde war ich. Am liebsten legte ich meinen Kopf auf die am Tisch verschränkten Arme und rührte mich nicht. Mein Vater sagte dann: »Sitz gerade!« und meine Mutter sagte »Lass dich nicht so hängen!«, woraus ich schloss, dass sie keine Ahnung von meinem Zustand hatten. Dabei kränkelten sie selbst ununterbrochen. Besonders meine Mutter. Sie jammerte den ganzen Tag. Meistens hatte sie Ischias. Dann bekam sie, während ich mit Sonja spielte, eine Spritze von unserem Hausarzt. Oft hatte sie auch Nasenbluten, war erkältet und hustete oder hatte Schmerzen im Unterleib. Eine Zeitlang machte ich mir täglich Notizen über die vielen Beschwerden meiner Mutter.

Die einzigen Sorgen, die ich mir mit sieben Jahren machte, meinen eigenen Körper betreffend, waren die Angst vor langen Schamlippen und dem Darmverschluss. Da ich in der Nacht oft an meinen Schamlippen herumzupfte und den Eindruck hatte, dass diese schlaffen Häutchen dabei ausleierten, hatte ich die Vorstellung, dass sie mir, wenn ich so weitermachte, eines Tages bis zum Knie hängen und somit irgendwann auffallen könnten. Beispielsweise meinen Eltern, wenn ich in der Badewanne saß und sie gerade ins Bad kamen, oder dem Arzt, wenn er mich untersuchte. Ich versuchte deshalb, nicht an meinen Schamlippen herumzuzupfen, aber wenn ich nicht gerade ausdrücklich daran dachte, zupfte ich doch wieder und meine Angst stieg in der Folge weiter. Das mit dem Darmverschluss war noch viel schlimmer. Jemand musste von einem Fall erzählt haben, bei dem der- oder diejenige eine Darmverschlingung mit anschließendem Darmverschluss gehabt hatte, einen harten Bauch bekommen, sich vor Schmerzen stundenlang im Bett herumgewälzt hatte und schließlich ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Anscheinend ging es dabei um Leben und Tod. Meine Angst, dass mich ein ähnliches Schicksal ereilen könnte, hing damit zusammen, dass ich, wenn ich aufs Klo musste, oft nicht sofort aufs Klo ging, sondern so lange wartete, bis die Scheiße sich schon so weit aus meinem Hintern herausgedrückt hatte, dass ich augenblicklich in gekrümmter Haltung ein Klo aufsuchen musste. Scheißen