Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions du Palémon

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

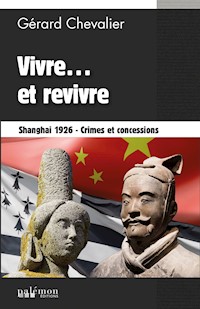

Entre Bretagne et Chine, un commissaire breton enquête sur le meurtre de la femme du Consul de France.

Shanghai, 1926, huit heures du matin. Deux enfants découvrent, épouvantés, une femme blanche clouée sur une croix plantée dans le trottoir. Pas n’importe quelle femme : l’épouse du Consul de France de la concession en terre chinoise. Le scandale est énorme. La concession française est un havre de paix dans l’immense Chine ravagée par la décadence de l’empire. La plus grande richesse côtoie la plus extrême misère dans ce minuscule territoire qui héberge une cinquantaine de nationalités attirées par le bien-vivre des Français et leur organisation génératrice de progrès. L’enquête menée par un commissaire breton, chef de la police, assisté d’un adjoint chinois, plonge dans les abîmes de la violence, de la corruption et des ténèbres de l’âme humaine. Mais aussi dans le faste, la beauté et le raffinement qui coexistent. Accompagné du destin inimaginable d’un pauvre petit paysan des monts d’Arrée en Armorique, le déroulement d’une machination hallucinante emporte le lecteur dans la reconstitution fidèle d’un monde qui est né sous le règne du roi Louis-Philippe et s’est éteint avec le président Mao Tsé-Toung, cent ans après, presque jour pour jour. Passionnant !

Découvrez sans plus attendre une enquête tumultueuse dans la chine du XXe siècle, ravagée par la violence, la corruption et les ténèbres de l'âme humaine.

EXTRAIT

Peu avant l’embranchement avec le chemin que l’inspecteur guettait dans la lumière des phares, de puissantes voitures doublèrent en klaxonnant, obligeant presque le taxi à s’arrêter. Wang dit à celui-ci de les suivre à distance, redoutant instinctivement qu’elles appartiennent à des gens peu recommandables. Les trafiquants, gangsters et autres miliciens possédaient ce genre de véhicules et n’hésitaient pas à pousser les autres, si besoin à les écraser, pour passer. Quelle ne fut pas sa stupéfaction de les voir s’engager justement dans la bifurcation qu’il souhaitait prendre ! Liao ordonna à son chauffeur de continuer tout droit jusqu’au pont enjambant le canal suivant et il le fit arrêter près des écuries à l’angle du champ de courses. Sortant sa carte de police, il lui demanda impérativement de l’attendre, moyennant un gros pourboire. Il revint à pied vers le canal qu’il venait de franchir et le suivit pour se rapprocher de la propriété où se trouvait Marthe. Il était cinq heures moins le quart et déjà la nuit se faisait moins dense ; la lune avait disparu et une faible lueur à l’horizon annonçait l’aube. Liao se mit à courir. Dans vingt minutes, il serait visible de loin.

Arrivé à moins de deux cents mètres de la maison, il entendit des hurlements. Des bosquets bordaient l’autre canal près de la grande maison et il traversa hâtivement le champ pour les atteindre.

A PROPOS DE L'AUTEUR

Influencé toute sa vie par ses deux grands-pères, l’un, directeur du journal L’évènement fondé par Victor Hugo, l’autre, héros de la guerre 14-18, Gérard Chevalier va être artiste peintre, décorateur, maquettiste, acteur, metteur en scène, scénariste.

Il devient auteur de romans policiers en 2008. Son premier ouvrage Ici finit la terre a remporté le Grand Prix du Livre Produit en Bretagne, le Prix du Roman Policier Insulaire à Ouessant, le 2e prix du Goéland Masqué. Suivent L’ombre de la brume, La magie des nuages, Vague scélérate et la série humoristique Le chat Catia mène l’enquête qui rencontre également un véritable succès. Vivre…et revivre est le neuvième roman de Gérard Chevalier.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 702

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

CE LIVRE EST UN ROMAN.

Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.

REMERCIEMENTS

« Vivre… et revivre » a cheminé longtemps avant de… vivre pour les lecteurs, jusqu’à son insertion en Bretagne, but ultime de son voyage dans mes méninges. Grâce en particulier à mon lieu de prédilection et d’inspiration : les monts d’Arrée, accompagnés de leurs villages, leur âme. Donc merci à eux de m’avoir accueilli spirituellement.

Merci à mon très cher ami chinois Liu Te Kaï, qui m’a fait découvrir et aimer son immense et fabuleux pays, autre source inépuisable d’imagination.

Merci à ma fidèle Mauricette Lambert, toujours la première à lire mon texte écrit à la main et pas forcément bien lisible. Elle a beaucoup de mérite !

Merci à Françoise Chevais qui depuis longtemps rectifie mes erreurs sémantiques et remet d’aplomb des phrases bancales grâce à sa belle connaissance de la langue française.

Merci à mon épouse de supporter mes absences lunaires et mes sautes d’humeur, tout en m’encourageant lors des moments de doutes, et ils sont nombreux.

Merci aux amis journalistes qui, années après années, nous permettent d’exister dans ce monde très médiatisé.

Merci aux éditions du Palémon, à Jean Failler, Delphine, Myriam, Nathalie, Claire, Meven, dont la gentillesse et l’efficacité sont des aides précieuses à la créativité en toute liberté.

Merci à Christiane Fraval qui a le grand mérite de ne laisser aucune erreur d’orthographe, de virgule, de majuscule, bref, de faire ce gros travail de correction final.

Merci à Mathilde Chou, ma traductrice en langue chinoise, pour cet ahurissant exploit de transformer et d’adapter la langue de Descartes en idéogrammes, écriture millénaire sans cesse en mutation.

Enfin, merci aux lecteurs qui sans relâche me motivent, et pour lesquels je travaillerai jusqu’au bout.

Rien ne se perd Rien ne se crée Tout se transforme

Antoine de Lavoisier (Chimiste français 1743-1794)

Quand les hommes meurent

Vivre… et revivre

D’un coup de pied précis, Lee envoya la balle de chiffon maculée de saletés multicolores en plein visage de son ami. Ce qui eut pour effet de renforcer leurs rires incessants. Ils avaient commencé cette version particulière du ballon prisonnier depuis déjà un quart d’heure. Les pieds nus des deux jeunes enfants avaient la même couleur que leur jouet. Ils couraient dans la rue déserte où le soleil, à peine levé, peignait d’un rose délicat la partie supérieure des immeubles, la base étant encore dans une lueur sombre étrangement laiteuse.

Xieng, étant touché, commença sa poursuite en déplaçant la balle à coups rapides en zigzag pour mieux surprendre sa proie qui le narguait en s’abritant derrière un lampadaire, des piles de caisses ou des poubelles qui n’avaient pas encore été enlevées. En shootant de toutes ses forces, Xieng renversa un sac de jute contenant des boîtes de conserve vides, lesquelles s’éparpillèrent en produisant un tintamarre de cloches rauques et mates. Cette fois, un fou rire inextinguible les immobilisa pendant quelques minutes. Ce bruit joyeux résonnait, insolite, dans l’avenue de la concession française de Shanghai où l’opulence était étroitement liée à la pauvreté. Cette dernière signalait sa présence par des corps d’hommes endormis sur leur pousse-pousse, ou à même le trottoir près des marchandises qu’ils gardaient ou transporteraient dès leur réveil.

Une chaleur malsaine plombait l’aube naissante, sans un souffle d’air pour la perturber.

Lee reprit soudain sa course afin d’avoir quelques mètres d’avance. Xieng en eut le rire coupé net. Il récupéra adroitement la boule de chiffon et poursuivit son ami. Mais Lee tournait déjà dans une autre avenue sur sa droite, et Xieng le manqua d’un bon mètre. La boule tomba dans le caniveau où l’eau coulait déjà – autant pour nettoyer que pour rafraîchir, en avait ainsi décidé un fonctionnaire zélé pour se faire valoir.

Lee buta sur un montant de charrette basculé à terre et s’étala les bras en avant. Le soleil étant cette fois dans l’axe de l’avenue, il fut surpris de voir ses mains comme tranchées par une ombre découpée sur le trottoir. Xieng, repêchant la boule de chiffon trempée, l’entendit hurler. Il tourna la tête et hurla à son tour : une croix de bois était plantée dans le trottoir. Sur celle-ci, une femme blanche entièrement nue était clouée. Abandonnant leur jeu, les deux enfants s’enfuirent, épouvantés.

*

Le premier Consul était d’excellente humeur. À moitié allongé dans son grand fauteuil en rotin, il se laissait raser avec délice par son barbier français. La crainte de se faire égorger par un Chinois lui avait dicté ce choix. Le raclement ténu du coupe-choux sur ses poils était agréable à ses oreilles. Il n’aimait pas la musique mais curieusement savourait toutes sortes de bruits domestiques ou sauvages. Un crissement de roue, un cri d’oiseau ou le frottement sur un tissu avaient le don de le faire rêver. Probablement saturées par les airs d’opéra crachés par le pavillon gigantesque du gramophone que son père lui avait fait subir, ses oreilles s’étaient attachées à discerner des sons discrets, chargés, pour lui, d’une émotion plus subtile. Il ne supportait pas le vacarme des grandes réceptions que sa charge l’obligeait à organiser. Elles l’assommaient par leur brouhaha qui personnifiait à ses tympans l’expression de la bêtise.

La porte s’ouvrit à la volée, ce qui était impensable, et Jacques, le barbier, sursauta, entaillant légèrement Son Excellence à hauteur de la tempe. Ce dernier, furieux, repoussait l’officiant pour injurier l’intrus, mais il n’en eut pas le temps.

— Excellence, venez vite ! Votre femme… votre femme a été assassinée !

Un gong intérieur dévastateur vibra profondément dans l’esprit du diplomate. Puis une série de gestes précipités se déclencha. Il se saisit de sa serviette posée autour du cou, essuya à moitié le reste de mousse à raser, se leva en bousculant son barbier, attrapa sa veste de lin beige et tout en l’enfilant, courut derrière le messager, son secrétaire particulier, le beau et raffiné Fu-Yen. Alors qu’il se dirigeait vers sa voiture dont le chauffeur restait constamment à proximité, Fu-Yen, devançant son intention, lui précisa :

— Ce n’est pas la peine, Excellence. C’est… c’est très près d’ici.

En effet, dès la sortie du parc du consulat, un cordon de policiers chinois s’étendait jusqu’à une foule de gens contenue sur un côté de l’avenue et se prolongeait dans une rue, une centaine de mètres plus loin. Près d’un carrefour, la croix de bois, d’au moins trois mètres de haut, supportant le corps, avait été recouverte pudiquement d’un drap blanc, ce qui rendait la scène encore plus macabre, le drap épousant la forme féminine avec indécence.

Le commissaire Guillerm, chef de la police de la concession française, vint au devant du Consul, Hervé de Chastel-Aymar. C’était un homme replet, aux joues couperosées, pas encore rasées, dont le regard fuyant trahissait une panique incontrôlable.

— Excellence, c’est une terrible épreuve que…

— Enlevez le drap ! coupa de Chastel-Aymar, tout en lui serrant la main.

Le commissaire se retourna pour transmettre l’ordre à un Chinois posté derrière lui, lequel était le seul commissaire qui dirigeait la horde de fonctionnaires hétéroclites composant la police chinoise, entièrement subordonnée à Guillerm.

Le commissaire Lee Sheng, homme de haute taille à l’air sévère et méprisant, adressa d’abord un salut de la tête au Consul avant de faire suivre l’ordre à son collaborateur, l’inspecteur principal Wang debout à ses côtés, qui avait parfaitement compris mais ne voulait pas agir sans l’assentiment de son supérieur.

Un groupe d’ouvriers déjà requis apportèrent deux grands escabeaux en bambou et, sous la direction de Wang, relevèrent le drap avant de le détacher. Un murmure d’excitation parcourut la foule quand Emma de Chastel-Aymar fut dévoilée. C’était une belle femme de quarante-quatre ans que la mort n’avait pu enlaidir. Ses seins étaient fermes, son corps musclé par l’exercice du golf et du tennis. Ses jambes parfaites attiraient le regard des hommes. Sa peau très blanche semblait illuminée à contrejour. La mise en scène blasphématoire respectait dans les détails la crucifixion mythique : une console pour supporter les jambes, de gros clous à tête forgée pour fixer les mains et les deux pieds superposés, jusqu’à une blessure béante dans le flanc droit pour rappeler le coup de lance du centurion Gaius Cassius.

Sur un signe du commissaire Guillerm, deux photographes criblèrent de flashs au magnésium le cadavre qui prit ainsi une apparence surnaturelle, tant l’éclat de la peau devint éblouissant. Des exclamations de surprise s’élevèrent parmi les spectateurs, ce qui leur attira les foudres du commissaire Lee Sheng. Le silence qui s’ensuivit augmenta encore l’intensité dramatique de la scène.

Arriva en hâte un quinquagénaire barbu portant une volumineuse trousse en cuir. C’était le médecin français attaché au consulat que le secrétaire Fu-Yen avait fait quérir. Il était également le légiste de la concession française. Le docteur Mercier présenta brièvement ses condoléances et se déclara prêt à examiner madame de Chastel-Aymar. « Sans qu’elle soit détachée dans un premier temps », précisa Guillerm, ceci afin d’obtenir peut-être des indices utiles à l’enquête. Mais il fallait d’abord déplanter la croix et la poser sur des tréteaux. Ce qui fut fait avec difficulté. Wang coordonnait la manœuvre, faisant soutenir l’aplomb au fur et à mesure que les ouvriers dégageaient la base. Les hommes travaillaient, les yeux rivés au sol, profondément gênés par le corps d’une femme nue au-dessus de leurs têtes.

Lorsqu’enfin, le docteur Mercier put pratiquer ses observations, le commissaire Lee Sheng entoura les lieux d’un cercle de policiers, dos tournés à l’examen, de façon à masquer les investigations du médecin à la foule de plus en plus importante, agglutinée dans l’avenue. Le soleil entamait maintenant sa journée de rayonnement implacable, et les humains commençaient à transpirer.

Mercier transmit ses premières conclusions au Consul et au commissaire Guillerm un quart d’heure plus tard. Emma de Chastel-Aymar était décédée entre trois et quatre heures du matin. Elle avait été crucifiée bien vivante au moins depuis vingt heures la veille. La mort était survenue assez lentement, au coup de poignard assené au-dessus du foie s’était ajouté l’épuisement provoqué par la torture de la crucifixion, pendant laquelle les jambes prennent appui sur la console, malgré la douleur, pour permettre aux poumons d’expirer, l’air sortant ainsi plus facilement, alors qu’il ne peut le faire sans cette aide.

— Lorsque… votre épouse sera à l’institut médico-légal, je pourrai certainement être plus précis.

Le diplomate serra sans un mot la main du médecin, lequel quitta les lieux en saluant les policiers au passage.

— Excellence, voulez-vous vous asseoir ?

— Non, merci Fu-Yen. Apportez-moi à boire. De l’eau fraîche.

— Tout de suite, Monsieur.

Le diplomate se rapprocha de l’inspecteur Wang qui s’efforçait avec son équipe d’enlever les clous, sans toucher ni abîmer les mains d’Emma. Les photographes avaient pris des clichés rapprochés de chaque détail, y compris du visage de la morte sur lequel des ecchymoses étaient bien visibles, en particulier sur les joues. Des traces de coups à l’évidence. Il fallut toute l’ingéniosité des hommes de Wang pour déclouer la femme du consul de son support. L’expression du visage traduisait les souffrances extrêmes qu’elle avait subies.

On la couvrit à nouveau du drap avant de la déposer sur une charrette en lui allongeant les bras le long du corps, ce qui nécessita beaucoup d’efforts. Sur un signe du commissaire Guillerm, deux hommes prirent chacun un brancard pour tirer l’engin vers le consulat, sur l’avenue toujours dégagée par les policiers qui n’avaient pas bougé et dégoulinaient de sueur. Le cortège, formé du Consul, de son secrétaire et des officiers de police, suivit en silence, accompagné à distance par la foule libérée au fur et à mesure par les factionnaires qui quittaient enfin leur poste et protégeaient l’arrière du convoi.

Hervé de Chastel-Aymar dominait de sa haute taille l’ensemble du groupe. Âgé d’une soixantaine d’années, ce descendant d’une antique noblesse bourguignonne était bâti en athlète. Officier de réserve pendant la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle il s’était distingué par des actions héroïques dans l’artillerie, administrateur talentueux de la colonie française du Tchad, sa nomination au consulat de la concession française de Shanghai avait paru naturelle au Quai d’Orsay. En poste depuis 1923, ce qui faisait trois ans d’exercice, cet homme cultivé, instinctif et secret, autoritaire également, se sentait comblé dans ses fonctions. Il était passionné par la complexité de cette extraordinaire civilisation chinoise. Son sens exacerbé de la diplomatie lui avait permis de s’épanouir au contact des dignitaires locaux dont il avait su déchiffrer les codes en grande partie.

Enfin, il disposait d’un pouvoir très important. Ce qui flattait son orgueil. La concession en pleine expansion, prospère, était menée par environ mille deux cents Français. Chiffre dérisoire par rapport aux quatre cent mille Chinois, pour la plupart aisés qui, chassés par les troubles incessants de leur pays, s’étaient réfugiés dans cet asile de paix, stable et de plus en plus moderne. Comble d’ironie : les Chinois ne pouvaient pas être propriétaires de leurs immeubles, alors qu’ils assuraient une grande part de l’économie de la concession par leur dynamisme commercial, et étaient soumis au paiement de taxes et d’impôts.

Le groupe entourant la charrette funèbre franchit l’entrée imposante du consulat. Le personnel formait déjà une haie jusqu’à l’escalier en terrasse sur lequel s’ouvrait la grande porte à double battant de l’accès principal. Presque tous les hommes et les femmes se signèrent. Leur recrutement se faisait par l’intermédiaire de la prestigieuse Université Aurore, fondée et administrée par l’ordre des jésuites ayant converti des générations de Chinois à Shanghai depuis leur installation en 1850.

Au passage du cadavre, ils restèrent respectueusement la tête baissée, effrayés aussi par un acte sacrilège inimaginable dont les répercussions ne pouvaient être que menaçantes à leur égard. Tout le personnel redoutait déjà que le crime fût commis par un Chinois et se sentait coupable à l’avance.

Les hommes menèrent la charrette près de la grande voiture du Consul protégée par l’ombre des palmiers plantés au milieu d’un parterre verdoyant et fleuri qu’un jardinier continuait d’arroser. On entreprit de disposer le corps sur la banquette arrière tandis que le secrétaire Fu-Yen demandait à tous les domestiques de reprendre leur travail.

À ce moment, un luxueux cabriolet Citroën B12 pénétra dans le parc à vive allure et freina brutalement en projetant des graviers. Une jeune femme d’une beauté surprenante en descendit et se précipita vers le Consul.

— Un policier vient de me prévenir sur la route. On a tué votre femme ? Est-ce…

— Ne regardez pas, Martine. Conservez d’elle une belle image. C’est ce que vous pouvez faire de mieux. Et me donner votre aide bien sûr, car je vais devoir compter sur vous plus que d’habitude.

Mademoiselle Martine Lamoricière se couvrit les yeux de ses mains et ne put retenir ses larmes.

Monsieur de Chastel-Aymar l’attira contre lui, alors qu’on refermait les portières de la voiture sur sa femme.

— Je vais conduire Emma à la morgue. Voulez-vous commencer sans moi les dossiers du jour, je serai là dans une heure environ…

— Bien sûr, Monsieur…

— Merci.

Le Consul se tourna vers les policiers, visiblement perplexes quant à l’organisation de l’enquête.

— Messieurs, je tiens à vous remercier pour le réconfort que votre professionnalisme m’a apporté. Il est évident que je m’en remets à vous pour découvrir qui a commis ce meurtre. Vous avez mon entière coopération et n’hésitez pas à nous déranger, moi et mes collaborateurs, sans tenir compte du protocole. Simplement, je vous demande de ne pas commencer vos investigations avant demain. J’ai besoin de me recueillir, de réfléchir à des éléments qui pourraient vous être utiles. N’oubliez pas non plus qu’à travers moi, c’est la France qu’on a attaquée. Je vous remercie.

Le diplomate monta dans sa voiture que le chauffeur démarra aussitôt.

— Je vais le suivre, dit le commissaire Guillerm en se hâtant vers son véhicule resté à l’extérieur. Rendez-vous à mon bureau dans deux heures, ordonna-t-il à Lee Sheng et Wang qui le suivaient.

En franchissant le portail, l’inspecteur Wang se retourna instinctivement. Il eut le temps d’apercevoir le secrétaire Fu-Yen entourant affectueusement mademoiselle Lamoricière de son bras. Ce geste lui parut déplacé. Une fois de plus, il évalua la différence des comportements entre les Chinois et les Français, ou leurs métis, différence à laquelle il aurait dû être accoutumé. Non, vraiment, aujourd’hui, cela lui sembla anormal et il nota dans sa vaste mémoire ce témoignage d’affection à la rubrique « insolite ».

*

La peau avait été soigneusement pelée au couteau. Sauf celle de la tête. Du sel en poudre était répandu sur tout le corps. On prenait bien soin de donner à boire et à manger au supplicié afin que sa torture dure le plus longtemps possible, jusqu’à lui faire perdre la raison. Mais l’homme avait une résistance incroyable. Pas une plainte ne s’était échappée de ses mâchoires, soudées par une volonté encore intacte, lors de l’épluchage de son épiderme achevé au bout de six heures. Les liens qui le retenaient au poteau de bois étaient suffisamment lâches pour ne pas lui épargner la moindre souffrance par un engourdissement dû au ralentissement de la circulation sanguine. De temps en temps, le bourreau lui projetait quelques gouttes d’eau afin de renforcer l’action du sel.

Des mercenaires en haillons et quelques officiers richement habillés venaient régulièrement le narguer, lui cracher dessus ou racler la bouillie sanglante avec la pointe de leur poignard. Mais ils n’obtenaient ni cri de douleur ni quelconque gémissement.

L’homme ne les voyait pas. Son regard demeurait fixé sur le ciel. Un observateur plus subtil que les brutes qui l’entouraient aurait pu y déceler les éclats de folie d’une psychose volontaire puissante.

Ses yeux grands ouverts donnèrent l’idée au bourreau de leur jeter subrepticement une poignée de sel. Le but fut atteint. Les paupières se mirent à battre follement, du rouge stria la sclérotique et des coulées abondantes de larmes laissèrent une double trace blanche dans la crasse qui maculait les joues du prisonnier, de chaque côté du nez. Mais il réussit l’exploit de ne pas bouger la tête et de perpétuer son silence. Ce qui remplaça les rires des spectateurs par une rage immédiate envers ce scélérat qui ne jouait pas le jeu en implorant la clémence ou en hurlant.

Un officier chamarré sortit de sa ceinture une lame tranchante et, d’un geste vif, lui coupa le nez. Il allait continuer avec les oreilles quand les hommes autour de lui s’inclinèrent tout d’un coup vers quelqu’un en dehors de son champ de vision. L’officier stoppa son geste et se retourna. Zhang Zongchang, le puissant seigneur de la guerre, conquérant de Shanghai et de Nankin, se tenait les bras croisés, à quelques mètres, escorté d’une troupe de guerriers en armes. L’officier plongea dans une révérence profonde en bafouillant des mots de bienvenue. Il attendit ainsi un salut en retour qui vint sous la forme d’un violent coup de fouet, lequel lui ouvrit la joue.

— J’avais interdit qu’on touche à sa tête, murmura presque Zhang Zongchang. Toi tu vas perdre la tienne !

L’officier se jeta à genoux, suppliant son seigneur de l’épargner. Ce qui facilita la tâche d’un membre de l’escorte pour le décapiter sur un signe de son chef. Zhang Zongchang, contournant l’exécuté sans lui accorder la moindre attention, vint se planter devant l’homme écorché. Ils échangèrent un long regard, soutenu par une haine réciproque, malgré la brûlure qui ravageait les yeux du supplicié. Zhang Zongchang sourit.

— Mettez-lui un écriteau autour du cou. Vous préciserez dessus que je réserve ce châtiment à tous ceux qui m’auront trahi ou désobéi. Maintenant, arrêtez de le nourrir.

Il s’approcha encore plus près du visage torturé.

— Je suis désolé pour ton nez. Ce n’est pas de ma faute.

*

Martine Lamoricière prit ses fonctions au consulat une heure plus tôt que d’habitude. Elle prévoyait une journée chargée de visites, de condoléances, amicales ou politiques, auxquelles Hervé de Chastel-Aymar serait incapable de faire face. Et puis le télégraphe et le téléphone seraient également saturés. Malgré ses vingt-sept ans, mademoiselle Lamoricière possédait déjà une grande expérience du monde diplomatique en Orient. Son père, établi en Chine depuis 1902, était un riche importateur de cognac dont il avait la distribution exclusive également en Indochine. Sa famille le rejoignit alors que Martine, fille unique, avait cinq ans. Fréquentant d’abord l’école franco-chinoise gérée par les Sœurs auxiliatrices, elle fit ensuite ses études supérieures à l’université, fait rare pour la Chine. Parfaitement bilingue, elle trouva tout naturellement sa place au consulat de France, avec en poche une licence de droit et une licence d’histoire. C’était une jeune femme intelligente, réfléchie et, sous une apparence réservée, elle cachait une forte volonté. Elle sut très vite se rendre indispensable et gagner l’entière confiance de son patron qui n’hésitait pas à lui confier des tâches dépassant largement ses attributions. Ce n’était pas sans créer quelques perturbations auprès des dignitaires chinois, peu habitués à parler avec une femme d’autres sujets que domestiques.

D’ailleurs, il arrivait que, surpris de la maîtrise parfaite de leur langue par mademoiselle Lamoricière, les Chinois refusent de lui adresser la parole, prétextant ne rien comprendre de ce qu’elle leur disait. Ils réclamaient le compradore, attaché quotidiennement au consulat. Et on assistait à des entretiens surréalistes où les consultants s’adressaient au compradore en chinois, lequel traduisait en français à la jeune femme qui mettait un point d’honneur à répondre en chinois à l’interprète, lequel, entrant dans le jeu, répétait mot pour mot ce qu’elle venait de dire.

Les compradores étaient des intermédiaires incontournables dans toutes les tractations commerciales. C’était en Chine des dirigeants de second rang travaillant pour des négoces d’origine étrangère. La plupart d’entre eux parlaient aisément en français.

Hervé de Chastel-Aymar, lassé d’en convoquer constamment pour des affaires qui ne concernaient pas forcément le consulat, avait créé un petit bureau où siégeait tous les jours un compradore dont on utilisait toutes les compétences, y compris celle de simple interprète.

— Mademoiselle, le Père André Ballard demande à voir Son Excellence.

L’huissier, un jeune Chinois au visage avenant, avait entrouvert la porte.

— Je vous ai déjà dit qu’il faut toujours frapper et attendre qu’on vous permette d’ouvrir la porte.

— C’est vrai. Pardonnez-moi, Mademoiselle…

Et, avant qu’elle puisse ajouter un mot, il avait refermé et frappait contre l’huisserie. Retenant son rire, elle lui cria :

— Entrez !

— Bonjour, Mademoiselle. Le Père André Ballard…

— Dites-lui de venir me voir ! coupa-t-elle

— Bien, Mademoiselle.

Tang était une nouvelle recrue envoyée justement par le jésuite qui demandait audience. Le jeune homme devait impérativement gagner un peu d’argent pour aider sa famille, ce qui était le cas de presque toute la population extrêmement pauvre dans laquelle on embauchait la main-d’œuvre pour les emplois sans qualification. Tang était serviable, bien élevé, mais on n’avait pas encore eu le temps de le former complètement aux usages et fonctionnements de l’établissement français.

Trois coups cette fois précédèrent son entrée. Après l’assentiment de Martine, le jésuite pénétra dans le bureau.

— Je ne pensais pas qu’un tel drame puisse nous tomber dessus, ma chère Martine, dit-il sans la saluer.

— Asseyez-vous, mon Père. Son Excellence ne va pas tarder.

Les manières bourrues du Père Ballard ne choquaient personne. Administrateur de l’Université Aurore, son statut d’homme d’Église s’effaçait devant celui d’homme de cœur. Sa générosité faisait oublier sa rigueur et sa foi profonde se manifestait sans prosélytisme.

— Vous permettez que je fume ma pipe ?

— Mais bien sûr. Mon père a parfumé mon enfance avec la sienne !

— Comment va-t-il ?

— Très bien. Toujours en déplacement. Vous connaissez son dynamisme !

— Oui. C’est son côté « chinois » !

Mademoiselle Lamoricière avait perdu sa mère l’an passé et le Père Ballard savait combien le père et la fille en avaient été affectés. Aussi leur témoignait-il une affection renforcée.

— Comment Hervé a-t-il encaissé le choc ?

Elle allait répondre quand le Consul apparut. Le jésuite se leva, le prit dans ses bras en l’embrassant, puis il le regarda fixement.

— Pas de blague, hein ? On tient bon ! On l’accompagne, on prie pour elle, on ne l’oublie pas.

Hervé, très ému, ne put répondre. Il hocha la tête et désigna la direction de son bureau.

Une fois installé, le Père Ballard alluma sa pipe préparée chez Martine, puis il fourra son briquet tempête dans la poche de sa soutane, tira quelques petites bouffées, laissant à la fois le Consul calmer son émotion et lui-même choisir les mots traduisant au mieux sa pensée.

— Ce n’est pas la peine que tu m’expliques comment ça s’est passé : je sais tout.

L’ecclésiastique n’employait curieusement le tutoiement que lors de circonstances dramatiques qui touchaient les siens. Personne ne s’en était jamais formalisé.

Le diplomate respectait profondément le vieux combattant de Dieu : Ad majorem Dei gloriam. Pour la plus grande gloire de Dieu. Telle était sa devise, celle de son ordre, lequel en avait une autre concernant la discipline : perinde ac cadever : comme un cadavre.

Saint Ignace de Loyola désirait qu’on obéisse ainsi aux supérieurs de l’Ordre de Jésus, sans opposer plus de résistance qu’un cadavre.

Connaissant l’indépendance d’esprit naturelle du Père Ballard, Hervé doutait qu’il suive parfaitement cette règle de conduite alors que pour la première devise, son engagement était total.

— Voilà : c’est un coup des communistes.

De Chastel-Aymar eut un geste de surprise.

— Mais si ! Et je t’explique pourquoi. La bande à Henri Barbusse à Paris n’accepte pas le fait que nous, religieux, collaborions avec les « colonialistes ».

Nous sommes des traîtres au service des forces capitalistes qui oppriment le peuple. Ils ne sont jamais venus voir comment on instruit le peuple, comment on le soigne et comment on s’efforce de lui donner du travail. Évidemment, il y a toujours des salopards qui exploitent les autres, mais dans notre concession la vie est bien meilleure que dans tout le reste du pays, y compris la concession internationale. La preuve : tout le monde veut venir chez nous.

— Même les révolutionnaires du parti communiste chinois, ajouta de Chastel-Aymar.

— Bien sûr. On leur fiche la paix tout en les surveillant. C’est de bonne guerre. On offre l’asile politique à tous les révolutionnaires, de n’importe quelle nationalité, à condition qu’ils se tiennent tranquilles. L’échantillonnage complet est ici : les nationalistes de Tchang Kaï-chek chassés par la coalition chinoise avec les Japonais, les traqués du Guomindang, les communistes coréens, le parti communiste chinois, et j’en oublie sûrement.

— Quel intérêt y aurait-il pour eux à assassiner ma femme ?

— Ça peut être le début d’une entreprise de déstabilisation. C’est une menace. Le chantage va suivre. À « Aurore », nous formons l’élite chinoise. Nos diplômes sont reconnus aussi bien en France qu’ici. Si bien que certains étudiants sont allés à Paris pour continuer des études spécialisées, notamment en sciences politiques. Et c’est là que le parti communiste français les travaille au corps pour nous faire exploser. Crois-moi, je suis bien renseigné.

Hervé réfléchissait aux arguments du jésuite. Connaissant sa fougue, il n’était qu’à moitié convaincu par son hypothèse bâtie hâtivement sur ses opinions.

Quelques années auparavant, il y avait eu l’affaire Chen Duxiu, un professeur de littérature, secrétaire général du jeune parti communiste chinois. De sa résidence de la rue Vallon dans la concession française, il dirigeait une revue, « La nouvelle jeunesse ». Arrêté pour subversion, il avait été remis en liberté peu après. À l’origine du mouvement « Travail et Études » qui avait permis à quelques milliers d’étudiants ouvriers de s’embarquer pour la France, Chen Duxiu manquait de moyens pour soutenir ses activités. L’année précédente, la police de la concession internationale anglo-américaine tirait sur un cortège d’ouvriers en grève dans une filature japonaise, faisant plusieurs morts et provoquant une colère générale contre les envahisseurs étrangers. Mais les communistes chinois n’avaient jamais été ouvertement agressifs envers la concession française qui les hébergeait.

Épisodiquement, des gravures antichrétiennes et xénophobes apparaissaient, répandues par toutes sortes de colporteurs manipulés par des gens dont les intérêts étaient divers et parfois contradictoires. Ce fait n’était pas nouveau et cela n’inquiétait pas le Consul.

— Pourquoi avoir choisi ce symbole blasphématoire de la crucifixion, à ton avis ?

Le diplomate réalisa qu’il ne suivait plus le discours du Père Ballard et la question le sortit de ses pensées. Heureusement, le jésuite répondit :

— C’est bien pour nous faire comprendre que nous sommes indésirables et, en mettant ton épouse sur la croix, on nous associe, nous les religieux, avec les autorités françaises. Le message est clair : Fichez le camp ! C’est un crime politique.

— En effet, c’est une possibilité mais…

Hervé fut interrompu par mademoiselle Lamoricière.

— Excusez-moi, Monsieur, le commissaire Guillerm est là.

Le Père Ballard se leva immédiatement.

— Je te laisse. Tu vas avoir une journée pénible. Si je peux t’aider en quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Fais-moi l’honneur de me confier la messe pour Emma.

— Bien sûr, mon Père. Il ne peut en être autrement.

En sortant, le jésuite se heurta à Fu-Yen. Ils échangèrent quelques politesses et le secrétaire, venant prendre des directives, renouvela d’abord ses condoléances au Consul. Martine Lamoricière nota que le jeune homme portait un costume d’alpaga anthracite d’une coupe parfaite. Il avait eu la délicatesse de mettre une cravate noire, et l’austérité de sa tenue mettait en valeur ses traits d’une grande finesse. Des yeux sombres à l’expression particulièrement douce et captivante témoignaient d’une intelligence développée. Grand, mince, distingué, c’était un homme dont le léger métissage avec une souche européenne, probablement française, attirait l’attention des gens qui le rencontraient.

Hervé le contempla avec affection.

— Je m’appuie sur vous deux pour me débarrasser des visites d’obligation. Ne laissez entrer dans mon vestibule que les gens importants, vous les connaissez. Écartez tous les sujets purement commerciaux. Ne prenez les rendez-vous qu’à partir de la semaine prochaine. Quant au téléphone, ne me passez que les incontournables avec une priorité absolue pour le Quai d’Orsay, comme d’habitude… Il marqua une pause en soupirant. Bien, faites entrer le commissaire Guillerm.

Le commissaire avait soigné sa tenue, ce qui n’était pas toujours le cas. Malgré l’heure matinale, il transpirait déjà. Ce qui activait la fragrance de l’eau de Cologne dont il s’était aspergé.

Hervé s’assit derrière son imposant bureau, désignant au policier un fauteuil en face de lui, lequel mettait en position d’infériorité son interlocuteur par un niveau d’assise plus bas que le sien. Le diplomate s’était préparé aux questions embarrassantes que Guillerm ne manquerait pas de poser. Les zones d’ombre de sa vie privée apparaîtraient évidentes pour le policier. Mais celui-ci, à la fois de par sa déontologie et eu égard à la situation particulière du Consul dont il recevait presque tous ses ordres, celui-ci donc ne pouvait que ménager Hervé. Avec respect et courtoisie.

— Excellence, je suis désolé de vous imposer des questions nécessaires à l’enquête mais…

— N’ayez pas d’états d’âme, Commissaire. Vous et moi sommes très occupés et à votre place je déduirai aussi quels sont les points à éclaircir. Gagnons du temps si vous le voulez bien.

Le policier, surpris, fit un geste d’assentiment.

— Que faisait mon épouse à l’extérieur du consulat et pourquoi ne me suis-je pas inquiété de son absence jusqu’à hier matin… Je… – Hervé regarda fixement son sous-main. L’énorme ventilateur du plafond augmenta sa présence pourtant discrète – Vous connaissiez Emma… C’était une femme… exceptionnelle. Intelligente, cultivée, mais dotée d’un caractère… exubérant, et pas toujours accommodant. Nous avons eu des années heureuses qui se sont gâchées par le fait que nous ne pouvions avoir des enfants.

L’humeur de ma femme s’est dégradée. Nous nous sommes éloignés l’un de l’autre, situation renforcée par un travail accaparant et les nombreuses obligations liées à la concession. Nous avons fini par faire chambre à part et j’ai rendu sa liberté à Emma, ce dont elle a profité habilement, sans me couvrir de ridicule et sans faillir une seule fois à son rang d’épouse de diplomate, dont elle connaissait les responsabilités.

Je pense qu’une estime réciproque nous unissait encore… Il n’a jamais été question de divorce… Nos familles ne l’auraient pas accepté et c’eût été la fin de mes fonctions…

Guillerm s’agita mal à l’aise dans son fauteuil. Jusqu’à quel point son patron se mettait à nu pour lui ? Cette confession, curieusement, éveillait sa méfiance. C’était trop… trop… simple.

— Avez-vous la possibilité de me dire chez qui votre femme était supposée se rendre avant-hier soir ?

Le diplomate hésita. Guillerm enchaîna rapidement :

— Soyez assuré que même mes collaborateurs n’en sauront rien. Je vais mener cette enquête pratiquement seul quant aux… découvertes impliquant des gens de votre entourage.

— Merci, je vous en sais infiniment gré. Elle… Je crois savoir qu’Emma avait une liaison avec un attaché du consulat des États-Unis. Elle l’avait rencontré en jouant au golf… Un nommé John Gates. Depuis, aucune réception chez eux ou chez nous à laquelle il ne fût pas présent… Je suppose qu’Emma… avait un rendez-vous avec lui quand quelqu’un ou un groupe l’a interceptée.

— Vous avez questionné son chauffeur ?

— Bien sûr. Emma adorait conduire sa voiture et pour de courts trajets s’en servait elle-même. C’était le cas avant-hier soir. Le chauffeur est hors de cause.

— Et la voiture ? Qu’est-elle devenue ?

— Elle a disparu…

Le commissaire se rappela le superbe cabriolet Ford bleu clair que tout le monde connaissait dans la concession. Qu’un tel engin se volatilise nécessitait une organisation élaborée. Le crime était soigneusement prémédité. Le cabriolet devait se trouver maintenant au fond d’un marais ou dans un trou du fleuve Huangpu. Des hypothèses effleuraient l’esprit de Guillerm sans lui faire apparaître de mobile clairement défini. Beaucoup de Chinois étaient suffisamment puissants pour disposer d’hommes de main disciplinés et exécuter une telle mission. Les Français, devant le nombre de problèmes provoqués par la population perturbée par une anarchie endémique de l’empire décadent, avaient fait alliance avec un gangster notoire, Wu Xiang, membre de la secte secrète « La Bande Verte ». En échange de son appui pour maintenir l’ordre, on lui avait concédé l’exploitation des fumeries d’opium. Hervé de Chastel-Aymar, le commissaire Guillerm et les membres du conseil municipal avaient structuré cette collaboration dangereuse. Il y avait trop d’agitation, de soulèvements populaires, qui revendiquaient le départ des étrangers, l’accession à la propriété ou l’arrêt des expropriations pour l’extension de la concession. Les seigneurs de la guerre activaient ces mouvements contestataires mais pour des raisons différentes. Les seigneurs de la guerre, apparus à la chute de la dynastie Qing, étaient d’anciens officiers, de riches notables ou des bandits influents qui, profitant de leur notoriété auprès de la population locale et de l’effondrement du pouvoir impérial, s’attribuaient le gouvernement de leurs fiefs. Ils activaient une véritable guerre civile et s’apparentaient à des opinions opposées. On trouvait parmi eux des pro-japonais, des alliés du Quomindang de Sun Yat Sen, les nationalistes, et même des sympathisants du Komintern, les communistes russes alors alliés à Sun Yat Sen. Ainsi que des isolés, mythomanes ou guerriers impitoyables, éléments incontrôlables évoluant au gré de leurs humeurs belliqueuses et changeantes, ou de leurs connivences ponctuelles en fonction de l’intérêt immédiat.

« Qui a commandité l’assassinat d’Emma de Chastel-Aymar et dans quel but ? Les mobiles ne manquent pas », pensa le commissaire.

Puis, à haute voix :

— Permettez-moi, Excellence, d’interroger vos collaborateurs maintenant.

— Je vous en prie. La bibliothèque est un lieu paisible. Vous y serez à l’aise pour questionner qui vous voulez. En ce qui me concerne ?

— Je n’ai… pour le moment, aucune raison de vous retenir davantage.

Le Consul se leva pour raccompagner son visiteur.

En passant, il ouvrit une petite porte latérale.

— Fu-Yen, voulez-vous installer le commissaire Guillerm dans la bibliothèque, s’il vous plaît…

— Tout de suite, Monsieur.

Tandis que Guillerm quittait son bureau, Hervé se pencha à la fenêtre grande ouverte sur le parc. Il sortit un mouchoir de sa poche et tamponna son front humide de sueur. La chaleur montait en puissance et séchait lentement l’arrosage des plates-bandes dont les fleurs exhalaient une odeur délicieuse. Un sentiment de culpabilité s’ajoutait à sa peine. Il n’avait pas tout dit à Guillerm. Quelles en seraient les conséquences lorsque le policier découvrirait ses omissions ? S’il les découvrait…

*

Mes premiers souvenirs sont diffus. Ce sont des images imprécises de visages souriants penchés sur moi. Des sons que je mémorise sans les identifier, excepté celui de la grande horloge en bois peint, car le balancier qui rythme le bruit me fascine. Des odeurs aussi qui imprègnent pour la vie mes cellules olfactives : celle du feu de bois, de la soupe qui mijote dans la marmite et, quand la porte s’ouvre sur l’extérieur, l’incroyable fumet de la ferme, mélange du suint des bêtes et de l’exhalaison du foin, des arbres, mélangée à une brise, respiration d’une nature prodigieuse.

J’émerge lentement au fil du temps de cette quiétude sans langage. La permanence des êtres autour de moi finit par me faire distinguer ceux qui se nomment « Mammig », « Tadig », « Mamm-Gozh », autrement dit « Maman, Papa, Mémé ». Je suis breton, sans le savoir, et mon langage futur aussi. Pour commencer. Il me reste de cette période un sentiment de bonheur exceptionnel. Un état parfait de bien-être que je n’ai jamais retrouvé. Jusqu’à présent.

*

« J’en ai plus qu’assez ! se dit Wang en prenant son service. À partir d’aujourd’hui deux plus deux font cinq ! »

Son bureau, qu’il partageait avec un autre inspecteur, faisait trois mètres sur quatre. Orientée au nord sur le boulevard des Deux Républiques, une seule fenêtre laissait entrer un peu de lumière. Les battants ouverts, un grillage fin barrait l’accès aux moustiques. Wang seul pour le moment, se versa un verre de thé froid, boisson qu’il avait préparée la veille.

« Et monsieur Descartes ira faire un tour au jardin céleste pour voir si j’y suis ! »

L’inspecteur était en colère. Autant envers lui-même qu’envers les autres, Français et Chinois confondus.

Sa mère était décédée peu après sa venue au monde. Son père, un pauvre coolie, débordé par la naissance de son quatrième enfant, avait eu la chance que l’orphelinat des jésuites veuille bien accueillir son dernier-né. Régulièrement, le bébé recevait la visite de sa famille, car le tracteur de pousse-pousse, converti au catholicisme, ne supportait pas l’idée d’abandonner un enfant. Il se démenait pour faire vivre les autres et sa propre mère. Ce fut d’abord une Sœur Auxiliatrice qui prit soin de ses trois premières années. L’orphelinat était surpeuplé d’enfants qui, eux, ne recevaient guère d’attention de la part de leurs géniteurs, la plupart du temps inconnus. Très tôt, Liao Wang subit la discipline. Les sœurs ne lui témoignaient pas une grande tendresse, vaquant en plus de leurs offices aux besognes exténuantes qu’imposent les tout-petits. Mais il ne manquait jamais de soins, de nourriture, était correctement habillé, et lors de ses visites hebdomadaires, sa grand-mère maternelle lui apportait la douceur et l’affection dont il avait tant besoin. Vers cinq ans, son éducation religieuse et scolaire commença. La loterie humaine l’ayant doté d’une vivacité d’esprit plus importante que celle de ses compagnons d’orphelinat, le père jésuite qui donnait les cours primaires s’intéressa à lui. L’ecclésiastique avait une haute idée de sa mission. Aimant les enfants et bon pédagogue, il développa l’intelligence de Liao sans effort. Son père ayant disparu prématurément, usé par son métier, l’enfant reporta son besoin d’affection sur cet homme bienveillant dont il comprenait le désir de le pousser à étudier plus que ses camarades. Évidemment, la déception du jésuite fut grande lorsqu’il se rendit compte que l’adolescent refusait de s’engager dans une vie sacerdotale comme il l’avait espéré. Mais il lui avait inculqué la droiture, l’esprit d’équité et l’abnégation de soi au profit de son prochain. Son baccalauréat en poche, avec mention, Liao Wang reçut une proposition de la police française de la concession pour suivre une formation d’inspecteur. Cette perspective de devenir un homme au service de la justice le séduisit. C’est avec toute son énergie qu’il se lança dans l’apprentissage de ce métier si particulier. Il intégra les rangs de l’administration et obtint brillamment son diplôme. C’est en commençant ses fonctions qu’il découvrit la complexité de sa tâche. Ses supérieurs hiérarchiques étaient chinois, eux-mêmes entièrement subordonnés aux policiers français. Ceux-ci, malgré leur expérience et la pratique du terrain depuis près de soixante-dix ans, avaient toujours beaucoup de mal à déchiffrer les codes de la société chinoise, riche ou pauvre. Et la corruption qui en entachait chaque strate était un système difficilement compréhensible pour les Occidentaux qui n’arrivaient pas à en démêler les innombrables subtilités. Ils en laissaient l’appréciation à leurs « collègues chinois » sans mesurer à quel point eux aussi pouvaient être gangrenés. L’inspecteur Liao Wang était ulcéré. Sa colère matinale venait du fait qu’il ne savait plus lui-même s’il raisonnait en chinois ou en français, tant les deux cultures l’imprégnaient. Aujourd’hui, c’était la française qu’il rejetait. Après la réunion avec le commissaire Guillerm, au cours de laquelle les axes d’enquête avaient été définis, Wang avait tenté de mettre en lumière tout le dispositif de corruption nécessaire pour l’assassinat de madame de Chastel-Aymar. Son chef, le commissaire adjoint Lee Sheng, l’avait interrompu dans son exposé, indiquant qu’il fallait se concentrer sur les interrogatoires pour le moment. Wang se sentait déprécié malgré tous ses efforts pour accomplir son métier. Il héritait toujours des tâches les moins valorisantes. Quant aux Français, il avait l’impression qu’ils le tenaient pour quantité négligeable.

— Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour !

Son ami et collègue, l’inspecteur Nicolas Liu, le tira de sa rêverie. La citation de Confucius tombait parfaitement à propos. Le jeune homme au caractère joyeux réconfortait Wang chaque fois qu’il le côtoyait. Leurs parcours étaient à peu près identiques, à la différence que Nicolas vouait une grande admiration aux capacités de celui qu’il considérait comme un frère.

— La philosophie dès le matin !… On trouve des disciples de la sagesse qui ne sont pas parfaits !

— On n’a jamais vu un homme sans principes qui fût parfait ! rétorqua Nicolas, achevant une autre phrase célèbre du grand philosophe que Liao avait commencée.

Tous deux connaissaient par cœur le Lunyu, ouvrage de référence sur les enseignements de Confucius. Ils avaient aussi assimilé la Bible chrétienne et s’amusaient souvent à se bombarder de maximes, de paraboles, en prenant plaisir, si c’était possible, à trouver des contradictions ou des plaisanteries.

— Dieu a fait l’homme à son image !

— Tu as vu ta tête !…

Bien qu’ils témoignaient d’une obéissance totale au commissaire Lee Sheng, celui-ci n’aimait pas leur connivence ni la gaieté de Nicolas qu’il prenait pour de l’insolence. Il n’hésitait pas à abuser de son pouvoir pour les brimer, voire les humilier. Il n’allait cependant pas jusqu’à leur faire perdre la face devant leurs collègues car il avait besoin d’eux. Ils formaient une équipe efficace, connaissant parfaitement l’inextricable écheveau de la ville de Shanghai. Et puis, en plus du français, Liao parlait l’anglais et Nicolas, le japonais. Ce qui, à l’occasion, en faisait des espions redoutables, leur trilinguisme étant rarissime.

Les inspecteurs interrompirent leurs plaisanteries et firent face à Lee Sheng, immobile dans l’embrasure de la porte. Ils étaient habitués à son apparition silencieuse, destinée à surprendre leur conversation. Aussi ne disaient-ils jamais rien d’important à l’intérieur du commissariat. Leurs échanges se faisaient en dehors. Ils saluèrent leur patron respectueusement par une inclinaison prolongée de leur tête, alors que Lee Sheng leur répondait d’un bref hochement. Grand, vêtu d’une tunique de soie grise dissimulant un pantalon et d’une veste noire courte, coiffé d’une toque également noire, le chef de la police chinoise présentait une image austère, ce qui contredisait ses activités clandestines multiples liées à la prostitution, au trafic d’opium, d’alcool, et aux tripots. Liao et Nicolas se demandaient souvent si son poste de commissaire n’était qu’une couverture.

— Cessez de vous amuser, il en est plus que temps ! Inspecteur Wang vous interrogerez les coolies de la rue Ximing, ceux qui gardent leurs engins la nuit. Inspecteur Liu, vous irez chez tous les commerçants des quartiers ouest. Quelqu’un a sûrement vu la voiture de la femme du Consul. Il faut absolument retrouver le cabriolet Ford que tout le monde connaît. Partez immédiatement !

Sheng, à peine ses ordres exprimés, disparut sans bruit, sans saluer ses subordonnés.

Ceux-ci prirent de quoi noter leurs interrogatoires et se hâtèrent de quitter le commissariat. Une fois plongés dans la fourmilière d’une rue commerçante, ils commencèrent à faire le point d’une véritable action :

— On peut toujours demander si on a vu la voiture, mais à mon avis, on ne la retrouvera jamais.

— Tu as raison, Nicolas. On va perdre notre temps et c’est ce que veut Lee Sheng.

— Pourquoi ?

— Je ne sais pas. Vraisemblablement pour protéger quelqu’un et, de toute façon, servir ses intérêts.

— C’est évident.

Ils marchèrent quelques instants au milieu de la circulation dense des pousse-pousse, des portefaix courant sans faire balancer leurs charges équilibrées sur les plateaux suspendus, des gens discutant, s’interpellant, marchandant, avec de temps en temps le couinement enroué d’un klaxon automobile ou le rappel bref d’un tramway bloqué par l’extraordinaire emmêlement de la vie shanghaïenne. Le réseau des tramways, une des fiertés de la concession française, avait transporté à lui seul près de soixante millions de passagers au cours de l’année 1925. Liao et Nicolas aimaient profondément leur ville. Ils se sentaient en harmonie avec ce grouillement humain, tout à la fois pauvre et riche, coloré et sale, aux odeurs épicées subtiles ou violentes, enivrantes ou nauséabondes.

— Que fait-on ? demanda Nicolas, adoptant toujours une attitude d’obéissance envers Liao alors qu’ils avaient le même grade.

Celui-ci réfléchit quelques instants avant de répondre :

— Il faut s’isoler de nos collègues, ne rien transmettre de nos découvertes si nous en faisons. Je connais un peu mieux le personnel du consulat de France que toi. J’irai interroger les gens en dehors de leur service. Comme tu fréquentes les Japonais, ouvre tes oreilles sur leurs ragots. Ils doivent avoir une opinion sur le crime. Joue les idiots, les indécis.

Affirme que cette histoire ne t’intéresse pas si on te demande ton avis. Si quelqu’un essaie de connaître malgré tout ta pensée, réponds que tu as peur, que c’est une histoire politique, et que tu ne veux pas t’en approcher.

— Ce qui est peut-être la vérité !

— Quoi ? Que tu as peur ?

Les deux amis se mirent à rire par saccades. C’était un jeu entre eux de s’accuser de toutes les faiblesses.

Étant sortis de la misère de leur naissance, possédant un pouvoir par leurs fonctions, et ayant survécu à des événements dangereux, ils n’avaient peur de rien. Le fatalisme accompagnait leur philosophie ainsi que leur religion bicéphale.

Au moment de se séparer, Nicolas regarda fixement Liao.

— Oui ?

— J’aimerais connaître ton sentiment sur l’affaire, si tu veux bien.

— Je veux bien. Tu… tu as aussi une supposition ?

— Oui.

— Parfait. Je commence : les Français sont impliqués, d’une manière ou d’une autre. À toi.

— Je suis entièrement d’accord, conclut Nicolas.

Liao se reprocha de ne pas avoir dévoilé toutes ses suppositions.

*

L’air s’était solidifié. Les roses figées de surprise se découpaient sur la masse infernale du ciel, prête à exploser. Un arc flamboyant la souda pendant une seconde à la terre, propageant un peu plus tard un grondement de colère profond.

Jean Lamoricière, affalé dans un rocking-chair, contemplait cette vision dantesque en attendant la pluie d’orage qui, il le redoutait, allait détruire ses fleurs. Son jardin était sa fierté. Depuis la disparition de sa femme, il accompagnait ses trois jardiniers dans leurs travaux chaque fois qu’il le pouvait. C’est-à-dire rarement.

Sa prestigieuse société d’importation d’alcools français, principalement du cognac, ne cessait de grandir. Ce qui l’obligeait à se déplacer constamment. Cela lui plaisait. Il avait toujours vécu ainsi. Il aimait la richesse. Il l’avait acquise et l’accroissait encore. Au cours d’une dispute, son épouse le lui avait amèrement reproché.

— Quelle que soit ta fortune, tu en veux toujours davantage !

Et alors ? Cela lui semblait normal. Il était un des commerçants français les plus actifs de la concession. Il estimait que le commerce ne faisait pas partie des talents de ses compatriotes ; que les Allemands, les Américains, les Anglais, les Hollandais les dépassaient largement dans ce domaine. En Chine, ils avaient deux à trois fois plus d’entreprises que la France, à Shanghai, Canton, Ningbo, Fuzhou, Amoy.

Quant aux Chinois, ils avaient le don inné du commerce. Imbattables dans la négociation.

Le Français Lamoricière leur tenait tête, comprenait leur raisonnement et réussissait à conclure intelligemment. Cela les avait séduits.

Les Européens qualifiaient le caractère chinois de « secret », « dissimulateur », « hypocrite », « fourbe ». Lamoricière était d’accord sur « secret ». Mais pour le reste, il pensait « réservé », « tacticien », « subtil », « obstiné », voire « brutal ».

Une boule d’eau énorme se fractionna sur le rebord de la baie vitrée grande ouverte. C’était la première. Le spectacle du déluge commençait. La rose épanouie, tout en haut de l’arceau décoratif, fut frappée sauvagement et abandonna ses pétales gracieusement. Le martèlement sourd des gouttes titanesques creusa çà et là des cratères dans la terre friable, en projetant des cercles chargés de particules. Le rythme s’accéléra. En quelques instants, ce furent de longs traits d’eau qui s’abattirent en rangs compacts sur le sol, faisant monter une vapeur odorante, fraîche, bienvenue après l’atmosphère étouffante.

— Monsieur, le commissaire Guillerm est là.

— Fais-le entrer, Sumeï.

L’homme d’affaires suivit des yeux l’élégante et sensuelle silhouette de sa jeune servante qui glissait sur le parquet plus qu’elle ne marchait. Son plaisir s’arrêtait là ; des expertes en la matière s’offraient à lui dans maints endroits, lorsqu’une envie impérieuse le saisissait. D’autre part, il se sentait un peu responsable de son employée, à son service depuis l’adolescence, rescapée grâce à cela d’un destin tragique comme beaucoup d’autres enfants en cette période où l’immense Chine s’enfonçait dans un désordre sanglant.

Jean se leva pour accueillir son ami, dégoulinant d’eau, alors qu’il n’avait parcouru que quelques mètres de sa voiture à la porte d’entrée.

— Mon cher Bertrand, tu as bien choisi ton moment ! Sumeï, va chercher une grande serviette…

— Bonjour Jean ! D’habitude, j’ai toujours une ombrelle dans la voiture. Mais mon abruti de chauffeur a oublié de la remettre après le nettoyage.

— Viens dans la salle de bains. Enlève tes vêtements, je vais les faire sécher…

Il prit la serviette des mains de Sumeï et accompagna le commissaire. Une fois celui-ci emmitouflé dans un peignoir et assis avec un verre, les deux hommes restèrent silencieux devant le cataclysme qui ravageait systématiquement les plantations.

— Comment va de Chastel-Aymar ? Ta fille t’en a parlé ?

— Oui… Il est très affecté. À mon avis, à plus d’un titre. Sur le couple, on sait tous à quoi s’en tenir. Il aimait sa femme plus que nous ne le pensions. Martine en est certaine, et je le crois aussi. Mais ce sont à la fois les mobiles et les conséquences du crime qui sont inquiétants.

— Comment réagit le Quai d’Orsay ?

— Quoi ? Tu ne le sais pas toi-même ?

— Non. Je ne suis qu’un policier. Le patron c’est le Consul général. C’est uniquement lui qui a le contact. Il ne me dit que ce qu’il veut bien. Pour le moment, il est débordé et ne me fait pas de confidences, c’est compréhensible.

— Oui. Martine ne me dit rien non plus, tenue par son devoir de réserve. Mais je suppose qu’elle ne sait pas grand-chose sur les échanges entre Paris et de Chastel-Aymar.

Le débit de la pluie ralentit légèrement. Quelques rosiers osèrent relever la tête.

— Rien ne lui a semblé suspect dans le personnel ou l’entourage du consulat ?

— Pas à ma connaissance… Elle est…

— Oui ?

— Elle est persuadée que l’assassinat a été perpétré par les Chinois…

— Pourquoi ?

— Demande-lui toi-même, elle t’en dira sûrement plus qu’à moi. Tu connais son caractère ! Exactement celui de sa mère !

Ils sourirent à l’évocation de Claire Lamoricière, dont les qualités de cœur n’avaient d’égales que les soubresauts de son tempérament soupe au lait.

« Mon Dieu, qu’elle me manque ! », fut la pensée fugace de Jean.

— Martine est prévue dans la liste d’interrogatoires, rassure-toi ! dit rapidement le commissaire, devinant ce qui se passait dans l’esprit de son ami.

— Et moi ? Ta visite fait partie de la liste ?

— Bien sûr. J’ai même des menottes dans mon costume au cas où tu avouerais spontanément.

Ce n’était pas habituel pour Bertrand Guillerm de plaisanter ainsi. Mais il fallait sortir son interlocuteur de son chagrin. Le but fut atteint. Jean rit de bon cœur. Le policier enchaîna :

— Évidemment tu ne me rendras plus mes habits… Plus sérieusement j’ai besoin de ton opinion sur cette affaire au sujet de laquelle toute la concession ne cesse de cancaner. Les mobiles du crime peuvent être nombreux. Lesquels te semblent les plus vraisemblables ?

Quelque chose l’empêcha de répondre. Ah ! Oui ! Les précipitations cessaient. Un rayon lumineux incongru perça le noir du ciel. Toutes les couleurs du jardin s’accentuèrent, devenant irréelles. Machinalement, Lamoricière évalua les dégâts tout en parlant.

— C’est difficile à analyser… Sun Yat-Sen est mort l’année dernière. Depuis, les communistes ont infiltré son parti, le Kuo-Min-Tang, et certains éléments travaillent pour chasser les étrangers de Chine. Tchang Kaï-chek ne paraît pas opposé à cette idée, maintenant qu’il semble à la tête du parti. Mais… personnellement, bien que le crime politique ne soit pas à exclure, j’opterais pour une vengeance.

Le commissaire attendait la suite qui ne venait pas. Son ami n’était pas tout à fait présent.

— Laquelle ou, plutôt, de qui ? relança-t-il.

— Eh bien… notre concession s’est étendue, comme les autres d’ailleurs, au détriment des terrains chinois. On a négocié des surfaces comportant des tombes, des temples, de vieilles demeures familiales, et on les a rasés.

— Pour faire des écoles, des réseaux d’assainissement, des routes praticables, des immeubles confortables…

— Et des lignes de tramways, coupa Lamoricière. C’est précisément là où je voulais en venir. Connais-tu Lu Hong ?

— Oui, bien sûr. C’est notre principal fournisseur de légumes.

— Malgré ses protestations, le conseil municipal l’a obligé à quitter ses entrepôts pour faire passer le tramway. J’ai récupéré un de ses employés dont j’ai eu les confidences.

— Un Chinois faire des confidences !

— Celui-là avait un contentieux sévère avec Lu Hong… Il m’a bien fait comprendre que son ex-patron voulait se venger.

— Que vient faire Emma de Chastel-Aymar…

— Son mari s’est personnellement impliqué dans l’opération, tu devrais le savoir, interrompit Lamoricière une nouvelle fois.

Effectivement, Bertrand Guillerm se souvenait de cette affaire. Mais le Consul n’avait pas requis ses services car l’opération s’était déroulée sans heurts. Lu Hong avait abandonné ses entrepôts et, devenu riche grâce aux Français dont il avait conservé la clientèle, il s’était réinstallé à l’extérieur de la concession. Peut-être soumis au racket d’un chef de guerre, supportant à nouveau des taxes de l’administration chinoise, il avait laissé sa rancœur envers de Chastel-Aymar, principal responsable de son éviction, se renforcer. Ce pouvait être une piste.

— Oui je suis au courant… L’hypothèse d’une telle vengeance est plausible.

— J’allais t’en parler si tu n’avais pas pris la décision de venir me voir en premier.

— Merci Jean, j’apprécie.

— Nous sommes sur le même bateau et nous avons intérêt à être solidaires pour qu’il ne devienne pas une galère !

Sitôt revenu dans ses locaux, le commissaire Guillerm convoqua Lee Sheng.

Le chef des policiers chinois méritait son entière confiance. Il ne l’avait jamais déçu, obéissait fidèlement à ses ordres et le débarrassait d’une paperasse envahissante dont il extrayait l’essentiel pour les affaires en cours. Ce diplômé de droit de l’Université Aurore exerçait une autorité efficace sur ses subordonnés et témoignait d’une courtoisie élégante à son supérieur français.

Guillerm ne voulait pas savoir ce qui se passait entre les policiers chinois et leur patron, à condition que le travail fût fait.

Ce qui était le cas. Lee Sheng en profitait sans vergogne. Exploitant les faiblesses du commissaire, il en obtenait tout ce qu’il voulait par des suggestions astucieuses.

— Que désirez-vous, Monsieur ?

— Mon cher Lee… asseyez-vous d’abord. Voulez-vous du thé ?

— Vous me faites trop d’honneur. J’accepte avec plaisir.

— Min ! Apportez-nous du thé !

— Tout de suite, Commissaire.

Quelque part dans le couloir, un jeune planton fit entendre le claquement de ses semelles de bois sur le parquet. Sheng s’assit bien droit sur son siège, les mains à plat sur ses genoux. Son attitude exprimait une déférence appliquée. Comme d’habitude. Guillerm attaqua sans préambule.

— Je suis… Je soupçonne Lu Hong, notre pourvoyeur de produits maraîchers, d’être responsable de l’assassinat d’Emma de Chastel-Aymar.

Assez fier de lui, Guillerm guetta une réaction de surprise chez son vis-à-vis. Il en fut pour ses frais.

— J’aimerais, mon cher Lee, que vous fassiez une enquête approfondie sur ses agissements, ses contacts et déplacements depuis une quinzaine de jours.

Sheng se contenta de hocher la tête.

— D’après mes renseignements, c’est un patron tyrannique. Ses employés devraient nous donner des informations intéressantes, comme vous savez si bien les obtenir.

Sheng leva la main pour protester contre la flatterie.

— Si, si, ne soyez pas modeste. Son mobile… pourrait être le fait d’avoir dû quitter notre concession, ses entrepôts étant sur le tracé de notre dernière ligne de tramway. Un certain… – le commissaire prit une note sur son bureau – Lin Kouang travaille chez mon ami, l’importateur Lamoricière. Auditionnez-le aussi. Il a révélé que Lu Hong désirait se venger du Consul.

Guillerm faillit demander à Sheng pourquoi il ne prenait pas de notes. C’eût été gravement l’offenser : il enregistrait littéralement dans sa mémoire tout ce que son chef lui disait, et celui-ci le savait. Mais cela le surprenait toujours.

— Trouvez également si quelqu’un le rackette depuis sa réinstallation dans les quartiers sud de Shanghai, ce qui aurait pu appuyer sa détermination criminelle.

Le jeune Min apporta cérémonieusement le plateau avec le thé. Les policiers observèrent les gestes précis du service rituel en silence. Leurs précieuses tasses de porcelaine ancienne en main, ils se saluèrent avant de goûter le breuvage du bout des lèvres.

Sheng reposa délicatement sa tasse dans la soucoupe et s’éclaircit discrètement la voix.

— Ne pensez-vous pas, Commissaire, qu’il serait utile de consulter Fong-Mien, votre compradore et ami, qui a participé à la négociation avec Monsieur le Consul ?

Guillerm hésita. Fong-Mien, conseiller de de Chastel-Aymar, en passe d’être nommé au conseil municipal, fervent catholique militant pour des œuvres charitables, était devenu un personnage important. Homme d’affaires riche et influent, il représentait le symbole de l’alliance franco-chinoise réussie. Or, Guillerm n’ignorait pas que son commissaire chinois œuvrait depuis longtemps pour se retrouver lui aussi au conseil municipal. Les deux hommes étaient rivaux et, en public, s’ignoraient délibérément. La proposition de Lee Sheng de consulter Fong-Mien ne cachait-elle pas un piège ? Savait-il quelque chose sur ce compradore indispensable au consulat ?

— Je vais… vous avez raison, Sheng, je vais lui parler. En attendant, je compte sur vous pour enquêter rapidement sur notre marchand de légumes.

Ils terminèrent leur thé et Lee Sheng prit congé.

— Voilà une enquête merveilleusement adaptée à la situation, se dit ce dernier en regagnant son bureau. Il allait pouvoir demander à Lu Hong le double de ce qui était prévu pour le « protéger » davantage et le disculper.

« Disculper un innocent n’est pas si facile… », formula-t-il en une pensée souriante

*

Ce sont les yeux de Maman, ma mère, qui s’incrustent dans ma mémoire pour ma vie. Une fois fixés sur eux, les miens établissent une jonction dans un monde merveilleux. Immédiatement, je deviens paisible, ce qui n’est pas ma nature. Le son de sa voix, dont je ne comprends pas encore les mots, accompagne cet univers bleu et tendre dans lequel je suis en lévitation. Je garde longtemps ce sentiment de plénitude qu’elle me donne tout naturellement.

D’autres yeux nous observent, un peu en retrait. Mon père, Tadig, est fier de ce qu’il contemple : une belle femme qu’il aime, avec admiration et respect, et un tout jeune premier enfant, vigoureux déjà, qui le réjouit. Je distingue assez vite son comportement à mon égard. Pas de gestes d’affection, ou peu, même avec sa femme. Je ne comprendrai sa personnalité que bien plus tard.

Nous vivons dans un pennti, une petite maison au toit de chaume, un peu à l’écart du corps de ferme que j’entrevois par une fenêtre réduite. Tout m’apparaît comme irréel : le feu dans la cheminée, le récipient en fonte noire suspendu au-dessus des flammes, le lit clos contre un des murs avec ses clous en cuivre qui reflètent la lumière du foyer, la longue table centrale entourée de deux grands bancs, le buffet avec son vaisselier où je regarde très souvent le dessin coloré en jaune et bleu des assiettes, ainsi que les pichets en poterie marron. À côté, accrochée à un gros clou, une bassine renvoie beaucoup d’images en mouvement sur sa surface bien astiquée, surtout le soir dès que la lampe à pétrole est allumée. C’est l’instant du rêve, encore informel, dans ma pensée toute neuve. Avant que les légendes et leurs cohortes de personnages mystérieux s’ajoutent avec la perception du langage véhiculé par Mamm-Gozh.

Elle vient tous les jours me garder pendant que mes parents travaillent dans les champs ou s’occupent des nombreuses bêtes de la ferme.

*