Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Linkgua

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

No debe buscarse en esta compilación, que hemos titulado Vuelvan crepúsculos y flautas , más coherencia que aquella que les confiere la firma del autor. Es suficiente decir que, más allá de la diversidad de temas y de los años que separan unos de otros, en todos es indeleble la pluma de José Lezama Lima. Baudelaire sostenía que es imposible que un poeta no contenga en sí un crítico. Y esto es algo que por lo menos Lezama Lima confirma. Sus textos ensayísticos y críticos participan de los vastos desenvolvimientos verbales de su obra poética, de esas imágenes que adquieren un carácter casi absoluto. Pero leerlos desde la simplificación de su imaginación poética es un modo de leerlos mal. En ellos Lezama Lima despliega además una riqueza interpretativa, una impresionante erudición y una sutileza de análisis que los legitimizan plenamente como obras reflexivas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 138

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

José Lezama Lima

Vuelvan crepúsculos y flautasCompilación de Carlos Espinosa Domínguez

Barcelona 2024

Linkgua-ediciones.com

Créditos

Título original: Vuelvan crepúsculos y flautas.

© 2024, Red ediciones S.L.

© Herederos de José Lezama Lima

e-mail: [email protected]

Diseño de la colección: Michel Mallard.

ISBN rústica ilustrada: 978-84-9953-860-0.

ISBN tapa dura: 978-84-1126-662-8.

ISBN ebook: 978-84-9953-862-4.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.

Sumario

Créditos 4

Introducción 9

I 15

Inicial 17

Salón 1938 19

I 19

II 23

Las nubes de Manuel Altolaguirre 29

Un cuarteto de Julián Orbón 33

De nuevo, Arístides Fernández 37

I 37

(II) 40

Tránsito de Juan Ramón 45

Oscuridad vencida 49

Juan Ramón Jiménez y su integración poética 53

I 53

II 57

III 60

La mano de Alfredo Lozano 65

Relieve de fuentes 69

Grave de Antonio Machado 73

Encuesta generacional 79

Respuestas a Cine cubano 83

Relaciones de Armando Álvarez Bravo 87

Prólogo 91

José Ángel Valente: un poeta que camina su propia circunstancia 95

II 99

Orígenes cumple diez años 101

La defensa de la obra 102

Proceso de una promoción literaria 104

Radiación de Orígenes 105

Situación y huella de un grupo literario 106

Cómo vive y trabaja el poeta José Lezama Lima 109

Verbum: primer signo de una generación 117

Primer signo de una generación 120

Un potro sin freno 123

Introducción

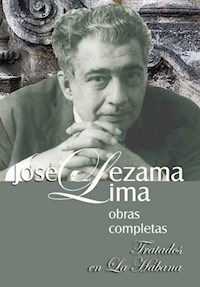

A excepción de La expresión americana (1957), en donde reunió las cinco conferencias leídas por él en La Habana, en el Centro de Altos Estudios del Instituto Nacional de Cultura, en enero de 1957, los otros títulos ensayísticos que publicó José Lezama Lima (1910-1976) son recopilaciones de textos diversos que previamente él había dado a conocer. Así fue como surgieron Analecta del reloj (1953), Tratados en La Habana (1958) y La cantidad hechizada (1970), volúmenes en los cuales recopiló trabajos que en su momento vieron la luz en revistas y periódicos o que fueron redactados para servir de prólogos a antologías y obras de otros autores.

Aunque ninguno de esos libros lleva palabras introductorias de su autor, no resulta muy difícil deducir la pauta a partir de la cual los estructuró. Entre todo lo que hasta ese momento había escrito, seleccionó aquellos textos que consideró mejores, más logrados o más representativos de su quehacer crítico y reflexivo. En esa operación de criba, era inevitable y lógico que algunas páginas quedasen fuera. Debe considerarse además que en el caso de los libros aparecidos antes de 1959, Lezama Lima se veía obligado a tomar muy en cuenta otro aspecto mucho más prosaico: el costo que implicaba el aumento del número de páginas. Comentó acerca de ello más de una vez, y de manera específica lo hizo al responder a una encuesta realizada por el suplemento cultural El Caimán Barbudo. Allí expresa:

Nosotros hicimos durante años la revista Orígenes, y la hicimos con grandes dificultades, en tiradas de muy pocos ejemplares. Las ediciones Orígenes, que nosotros imprimimos siempre en la Casa Úcar García y Cía. de la cual era dueño un gran español y un gran cubano, Fernando García Mora —un impresor que amaba la cultura— las pagábamos gracias a los plazos muy cómodos que nos daba García. (Tan cómodos, que a veces nos adormecíamos en esa comodidad y casi ni se le pagaba.) Era muy difícil para nosotros hacer un libro. Recuerdo que empecé a trabajar ganando 40 pesos y el primer sueldo lo gasté en la Casa Úcar García y Cía., para publicar mi primer libro. Lo pagué a plazos. Imagínense lo que significaba con un sueldo de 40 pesos pagar plazos de 10 a 15 pesos.1

En todo caso y cualesquiera que sean las razones por las cuales lo hizo, Lezama Lima dejó unos cuantos trabajos no recogidos en libro. Mas existe una ley no escrita de acuerdo a la cual una vez que un escritor fallece, sus textos inéditos o dispersos tarde o temprano terminan publicándose. Algo que también se ha venido a cumplir con el autor de Paradiso. Así, cuando ya su obra parecía cerrada la Editorial Letras Cubanas puso en circulación Imagen y posibilidad (1981), una recopilación de ensayos y artículos hecha por Ciro Bianchi Ross, a quien también hay que agradecer las ediciones de Diarios: 1939-49 / 1956 / 58 (1994), Como las cartas no llegan (2000) y Lezama disperso (2009). Aquel libro significó una significativa aportación a la bibliografía lezamiana, pues permitió que se recuperasen páginas tan valiosas como las que el escritor dedicó a Juan Clemente Zenea, García Lorca, Emilio Ballagas, Amelia Peláez, así como la carta abierta que dirigió a Jorge Mañach, en la famosa polémica que ambos sostuvieron. Igualmente valioso fue Fascinación de la memoria (1993), en donde Iván González Cruz reunió ensayos, pensamientos, décimas y cartas que un año antes habían sido dados a conocer en dos números especiales de la revista Albur.

Al igual que las recopilaciones antes mencionadas, aunque por supuesto en una medida mucho más modesta, los trece textos que aquí se rescatan no van a modificar en lo esencial la imagen de la obra lezamiana, pero sí van a contribuir a una comprensión más integral de ella. Asimismo y lejos de constituir «despojos», se trata de páginas que, en su mayoría, Lezama Lima redactó en su etapa de madurez como escritor. Eso se aprecia de manera obvia en los siete trabajos aparecidos en el Diario de la Marina, seis de los cuales fueron por cierto sus últimas colaboraciones para ese periódico. Allí vuelve sobre figuras tan admiradas por él como Juan Ramón Jiménez, Arístides Fernández, Julián Orbón y Alfredo Lozano, de quienes ya se había ocupado antes. Son textos cuya lectura sirve para calibrar la gran estatura literaria que Lezama Lima alcanzó como ensayista. El hecho de que no figuren en Tratados en La Habana no debe interpretarse como que él los excluyese y prefiriera relegarlos al olvido en la prensa. La explicación es mucho más sencilla: redactó esos artículos cuando ya había entregado al Departamento de Relaciones Culturales de la Universidad Central de Las Villas los originales de ese libro. La prueba evidente es que aparecieron por los mismos meses en que se publicaban comentarios críticos sobre Tratados en La Habana firmados, entre otros, por Cintio Vitier y Anita Arroyo.

Como es natural, no debe buscarse en este puñado de textos más coherencia que aquella que les confiere la firma del autor. Es suficiente decir que, más allá de la diversidad de temas y de los años que separan unos de otros, en todos es indeleble la pluma de Lezama Lima. Baudelaire sostenía que es imposible que un poeta no contenga en sí un crítico. Y si bien esto no siempre se cumple, es algo que por lo menos el autor de La fijeza sí confirma. Sus textos ensayísticos y críticos participan de los vastos desenvolvimientos verbales de su obra poética, de esas imágenes que adquieren un carácter casi absoluto.2 Pero leerlos desde la simplificación de su imaginación poética es un modo de leerlos mal. En ellos Lezama Lima despliega además una riqueza interpretativa, una impresionante erudición y una sutileza de análisis que los legitimizan plenamente como obras reflexivas. Al respecto, me parece oportuno reproducir la atinada opinión del crítico peruano José Miguel Oviedo, para quien la tendencia al retruécano, las espirales envolventes y la oscuridad del autor de La expresión americana «no es, como en muchos otros ensayistas que ahora lo imitan, una pose de mandarín intelectual à la mode: es el fruto natural de un saber intoxicante que se desborda en una prosa cuyo flujo tiene algo de incantatorio y ritual».3

Aunque se divulgaron en su momento, hace ya varias décadas, estos trabajos que aquí se rescatan y reúnen hoy son totalmente desconocidos. Y de no haberse recuperado en este libro, habrían continuado siéndolo para los lectores de hoy.4 Constituyen nuevas páginas a sumar a las obras completas de un escritor deslumbrante, y también una oportunidad para que lo conozcamos un poquito más. Son, no obstante, textos para sibaritas e incondicionales de Lezama Lima, no para iniciados. Los disfrutarán realmente quienes accedan a ellos no como un primer acercamiento, sino como un reencuentro con una obra ya conocida.

A esos trece textos, que constituyen la columna vertebral de este libro, me ha parecido útil incorporar tres trabajos de origen periodístico que tienen como centro al autor de Paradiso. Al igual que las páginas a las cuales sirven de complemento, su rescate permite que puedan ser accesibles al lector de hoy. Pese a que fueron concebidas para publicaciones no especializadas, estas entrevistas poseen el interés de aportar datos e informaciones proporcionados por el propio escritor, quien a diferencia de otros creadores opinaba que «toda verdad necesita ser conversada, humanizada. Es más, podríamos decir que lo que no es conversado no está al nivel del hombre». E incluso comentó que le gustaría «tener siempre un tiempo mágico, para dedicarlo a los placeres de la conversación».5

Carlos Espinosa Domínguez

1 «1902-1959. El libro como mercancía», El Caimán Barbudo, n. 33, agosto 1969, sin página.

2 Guillermo Sucre: La máscara, la transparencia, Monte Ávila Editores, Caracas, 1975, pág. 182.

3 José Miguel Oviedo: Breve historia del ensayo hispanoamericano, Alianza Editorial, Madrid, 1990, pág. 106-107.

4 Quiero expresar mi agradecimiento a dos personas que me ayudaron a localizar algunos de los trabajos: la investigadora Cira Romero, del Instituto de Literatura y Lingüística, y Lesbia Varona, de la Cuban Heritage Collection, de la Universidad de Miami.

5 Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas: Interrogando a Lezama Lima, Editorial Anagrama, Barcelona, 1971, págs. 71 y 73.

I

Inicial

No hay duda alguna que nuestra Universidad en su fase actual —consecuencia de etapas sucesivas de ociosas vacaciones y de entusiasmos superficiales—, atraviesa el momento subrayable en que el dolor de no haber sabido articular su expresión, empieza a recorrerla. Es ya un claro signo. Quisiera la revista VERBUM, ir despertando la alegría de las posibilidades de esa expresión, ir con silencio y continuidad necesarias reuniendo los sumandos afirmativos para esa articulación que ya nos va siendo imprescindible, que ya es hora de ir rindiendo. La Universidad ha sido hasta ahora un mero eco de las equivocaciones radicales que dentro del demos suelen presentarse en forma de llamadas contradictorias y de antinomias irresolubles lo que aparece claro y cernido trasladado a las esencias del ser. Estamos urgidos de una síntesis, responsable y alegre, en la que podamos penetrar asidos de la dignidad de la palabra y a las exigencias de recalcar un propio perfil, un estilo y una técnica de civilidad. La función y la búsqueda de ese estilo, consistirán en el necesario aislamiento y rescate de aquellas fuerzas de sensibilidad y de fervor que puedan pasar a esa síntesis, dignidad rectora del ser que desplaza forzosamente el símbolo de la nueva ciudad dignificada.

Frente a la afirmación pesimista de la decadencia universitaria, afirmemos que ya son muchas las voces que empiezan a oírse para situarle a la Universidad una equidistancia de la irresponsabilidad multitudinaria como del pragmatismo del especialista, incapaz de brindarnos una decisiva conclusión de unidad y de fervor. Desde el humanismo clásico, reclamado por Paul E. More y E. R. Curtis, hasta el humanismo integral que se está dictando de nuevo en la severa cátedra escolástica de Maritain, parece que la Universidad asumirá una suprema postura de dignidad disciplinante, que no será el simple virtuosismo, que no será la jaculatoria, el grito o el aspaviento.

La revista VERBUM quisiera hacer entrega de la precisa claridad que le anima en la serie sucesiva de sus números, más que en la momentánea facilidad de unas promesas, de un puñado de intenciones.

(Verbum, n. 1, junio 1937)

Salón 1938

I

No hay que creerse obligado, mero desfile o tedioso paseo de itinerario subrayado, en estas salas abundosas de maneras y de obras, a comunicarse con cada uno de los envíos por medio de las frases de consolación, y en más mezquindad, de simple galantería. Es necesario obviar, hay prisa y la simple enumeración debe fugarse para aprovechar su tiempo en sorprender la posible atmósfera creada por la calidad, el acierto y aun por aquellas directrices plásticas que no realizadas aún entre nosotros pueden henchirse en posibles granazones. Una obra puede mostrar su logro, bien ocupando un espacio suculento en la isla individual que la expele: crisis de la conciencia resuelta en el sí paradisíaco de las formas, huida de lo inefable ante la exacta representación, queda el diestro manteo, el gesto de banderillazo. O bien la intuición de verticalidad histórica, de enraizamiento iluminado a mágico, aunque se pague en buena moneda de indecisión técnica, y los primores formales quedan rezagados por el convite al diálogo histórico o al apoderamiento de lo circunstancial trascendente, único. Pluralidad nutridora y no obstante expresión unívoca, intraspasable expresión formal. En dos características esenciales podemos situar el nuevo sesgo asumido por la pintura: la vuelta al motivo y a la realidad plástica. Estos conceptos requieren una breve estación de parada, dada la pobre funcionalidad que tuvieron para otras generaciones pictóricas que veían en el realismo, copia, y en la motivación, un triunfo de lo pasajero anecdótico sobre la categoría trascendente. Es ahora el mismo André Gide, enclavado durante tanto tiempo en los individualísimos problemas de la crisis de la conciencia —doble mérito en su postura— quien reclama el retour au sujet. Esta nueva directriz emparienta con valiosas adquisiciones en otras parcelas de la sensibilidad, por ejemplo, la novelística de Malraux, el nuevo romancero de la guerra española, donde se va luciendo en forma total para el hombre, para el arte y para la historia, aquel problema crucial en que el carro del arte pareció atascarse, al no encontrar la criatura orgullosa su inserción digna y cabal en lo temporal, habitando suntuosas paredes babilónicas de orgullo súper-histórico. Pero sobrevino el hastío y la solución en pro del humanismo rescatador, que sumergía de nuevo al hombre en su soberbia de creación, reconociendo el libre desenvolvimiento en la gran aventura de la creación artística, pero también su justificación, su salvación ganada ante todos y día a día. La circunstancia histórica se definió en la soberbia del artista y este a su vez se insertó en un momento histórico comprometido, para asegurarse en la justeza de esta reversibilidad, de la legitimidad de su diálogo, de la buena ruta asumida por su trabajo de salvación. Expliquemos esto de la vuelta al motivo y del neorrealismo plástico. De esa laxitud que se ha ido apoderando del artista como una trampa de humo asiático, la presencia del motivo puede servir de estimulante que nos ayude a escapar con un pedazo de accidente, que nuestros recursos conocibles incorporen a la propia simpatía de creación, bien por el agrado, las afinidades voluptuosas, o por la gracia de su llegada, de la cual sería anunciación la pureza de los instrumentos que el artista haya ganado para incorporar el mundo exterior a las emisiones de su sustancia creativa. Si es cierto e indiscutible que en los últimos años el artista se ha gozado en habitar el hilo en que se confunden el ego excesivamente agrandado con la nada, hilo que se ha ido destruyendo hasta llevar el arte a un sádico problematismo. Sería, sin duda, la mejor salida cualquier solución que trate de situar de nuevo al hombre en una mágica actitud descubridora, tratando de conectar esa porciúncula secreta de su personalidad con el contorno. El motivo, en esa actitud estimulante en que tratamos de enarcarlo, sería un compromiso y una gimnástica alegría, nunca una inocentada por el mero incidente que pasa, por la intrascendente anécdota que rueda.