Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Wiener's G'schichten

- Sprache: Deutsch

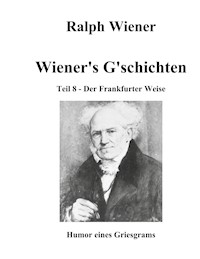

Mit ausgeprägtem Gespür für Humorvolles, Derbes und Sarkastisches zeichnet Ralph Wiener treffend eine bislang vielen unbekannte Seite des als Pessimisten und Griesgram geltenden Arthur S. So entsteht ein Bild des deutschen Philosophen, seiner Sicht auf Freunde und Gegner, auf kleine und große Begebenheiten des 19. Jahrhunderts, das zum Lachen herausfordert und zugleich geistigen Genuss bereitet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 393

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Zum Geleit

Am Anfang war das Wort

Wo ein Wille ist, ist auch ein Schopenhauer

Geist kontra Materie

Nur die Lumpen sind bescheiden

Der Ton macht die Musik

Kleine Fische - Groß bei Tische

Mit unverziertem Schlegel auf Fichte - Schelling - Hegel

Ein bisschen Sex muss sein

Politsch Lied - Ein drastisch Lied

Der Weisheit letzter Schluss

Anhang: „Theorie des Lächerlichen“ von Arthur Schopenhauer

Nachwort des Übersetzers ins Japanische

Ankündigungen & Pressestimmen

Quellen- & Bildnachweis

Ralph-Wiener-Bibliografie

Zum Geleit

„Über diesen Griesgram willst du ein Buch schreiben?“ fragte meine Frau - und als ich trotz aller Warnung damit begonnen hatte, meinte unser Ältester: „Fang bloß nicht mit Kant und 'seinem Ding an sich' an! Das schreckt alle Leser ab.“

Dabei hatte ich so wunderbar und überzeugend dargestellt, dass eigentlich Immanuel Kant als Pessimist und Arthur Schopenhauer als Optimist zu betrachten sei. Ich glaubte nachgewiesen zu haben, dass ersterer mit seiner „Kritik der reinen Vernunft“ die Menschen in Verzweiflung treibt und letzterer ihnen wieder Mut macht, indem er das angeblich unerkennbare „Ding an sich“ in unser eigenes Inneres verlegt und als unbewussten Willen nachweist. Bei mir war ferner ausgeführt, dass Schopenhauers Lehre von der Verneinung des Willens zum Leben eine mögliche Erlösung bedeutet - gewissermaßen einen Ausweg aus jenem Dilemma, in das der Königsberger Philosoph die denkende Menschheit gestürzt hatte.

Wie gesagt, das alles hatte ich einem verehrten Publikum tiefschürfend unterbreitet - und dann sagt der eigene Sohn: „So etwas liest kein Mensch!“ - - Was soll man machen? Ich strich die gesamte Einleitung durch und wandte mich dem Kern der Sache zu.

Dieser nämlich besagt, dass Arthur Schopenhauer in allen seinen Schriften als ein von Grund auf humoriger Mensch erscheint. Seine zum Schmunzeln reizenden Bemerkungen gehen in die Legionen, und ich habe seit dem ersten Kennenlernen seiner Werke - das ist inzwischen fünfzig Jahre her - immer wieder die Art bewundert, mit der er über den Dingen steht. Treffende Bonmots, mitunter spöttische Vergleiche, zuweilen derb-sarkastische Äußerungen, alles das fügt sich zu einem Bild, das so gar nicht zum Pessimisten, als der er landläufig dargestellt wird, passt.

Man mag zu seiner Philosophie stehen, wie man will; man mag Widersprüche zwischen seiner Lehre und seiner Lebensführung aufzeigen (ein Philosoph ist nun einmal kein Heiliger); man mag politische Fehleinschätzungen nachweisen (zum Beispiel in seiner Haltung zur Revolution 1848); man mag ihn einen „Weiberfeind“ nennen - wie gesagt, das alles mag man tun. Aber eins wird man nicht verkennen: dass er als Schriftsteller - als Meister der Sprache - unter allen Philosophen eine der höchsten Stellen einnimmt! Er spielte mit den Worten wie auf einer Klaviatur, und wenn wir uns als junge Studenten an Schopenhauer schulten, dann war es in erster Linie seine Sprache, die uns beeindruckte, und - so seltsam es in erster Linie seine Sprache, die uns beeindruckte, und - so seltsam es klingen mag - vor allem sein Witz.

Der Witz Schopenhauers ist ein ganz eigentümlicher. Er steht und fällt mit seiner Persönlichkeit. Und obwohl er sein gesamtes Werk durchzieht, wird er in keiner wissenschaftlichen Abhandlung berücksichtigt. Weder Friedrich Nietzsche noch Paul Deussen, Gründer und erster Präsident der Schopenhauer-Gesellschaft (um seine bedeutendsten Anhänger zu nennen), haben auf diesen Aspekt hingewiesen, und in der philosophischen Literatur wird ein solches Phänomen ohnehin meist als „dem Ernst der Sache widerstrebend“ abgetan. Philosophie und Witz - ein Unding!

Friedrich Nietzsche

Schopenhauer selbst straft eine solche Einstellung Lügen. Nicht nur in seinem speziellen Beitrag „Zur Theorie des Lächerlichen“ , aus welchem das Motto zu vorliegendem Buch stammt, setzt er die geistige Waffe des Humors ein, sondern durchgehend in seinem gesamten literarischen Schaffen. Wahrscheinlich würde er verständnisvoll lächeln, wenn man ihn zu den „großen Humoristen“ der Weltliteratur rechnete; denn er hatte ein Faible für die heiteren Seiten des Lebens, wovon ein Passus seiner Vorrede zur ersten Auflage der „Welt als Wille und Vorstellung“ beredtes Zeugnis ablegt:

„Der bis zur Vorrede, die ihn abweist, gelangte Leser hat das Buch für baares Geld gekauft und frägt, was ihn schadlos hält? - Meine letzte Zuflucht ist jetzt, ihn zu erinnern, daß er ein Buch, auch ohne es gerade zu lesen, doch auf mancherlei Art zu benutzen weiß. Es kann, so gut wie viele andere, eine Lücke seiner Bibliothek ausfüllen, wo es sich, sauber gebunden, gewiß gut ausnehmen wird. Oder auch er kann es seiner gelehrten Freundin auf die Toilette, oder den Theetisch legen. Oder endlich er kann ja, was gewiß das Beste von Allem ist und ich besonders rathe, es recensiren.“

Die Erstausgabe von 1819

Diesen zu Dresden im August 1818 geschriebenen Worten sollten noch viele humorige Betrachtungen folgen. Sie vor der Vergessenheit zu bewahren, dürfte der eigentliche Zweck des vorliegenden Buches sein - und wer weiß: vielleicht wird so mancher Leser dann auch wieder zum ganzen Schopenhauer greifen ... Es wäre nicht auszudenken!

Am Anfang war das Wort

Wie eine testamentarische Verfügung - und gleichsam als Beleg dafür, wie sehr Schopenhauer das geschriebene Wort in den Vordergrund seines Schaffens rückte - sei folgender Passus aus der Vorrede zu einer geplanten Gesamtausgabe seiner Werkezitiert:

Erfüllt mit Indignation über die schändliche Verstümmelung der deutschen Sprache, welche durch die Hände mehrerer Tausende schlechter Schriftsteller und urtheilsloser Menschen, seit einer Reihe von Jahren, mit eben so viel Eifer wie Unverstand, methodisch und con amore betrieben wird, sehe ich mich zu folgender Erklärung genöthigt:

Meinen Fluch über Jeden, der, bei künftigen Drucken meiner Werke, irgend etwas daran wissentlich ändert, sei es eine Periode, oder auch nur ein Wort, eine Silbe, ein Buchstabe, ein Interpunktionszeichen.

Damit steht eines fest: Ein „Modernisieren“ der Sprache Schopenhauers - etwa anhand des Duden - verbietet sich angesichts seines schriftlich niedergelegten Willens von selbst. Wer es dennoch tut, würde den Fluch des Frankfurter Weisen auf sich laden, und das würde kein noch so kritischer Sprachforscher ernstlich wollen. Alle hier publizierten Zitate werden also in der Orthografie Schopenhauers wiedergegeben, selbst wenn sie durch den inzwischen veränderten Sprachgebrauch zuweilen etwas merkwürdig anmuten sollten. Der obenzitierten Stelle hat Schopenhauer noch eine weitere Erklärung angefügt:

Ich glaube auf den Ehrentitel eines Oligographen Anspruch zu haben; da diese 5 Bände Alles enthalten, was ich je geschrieben habe, und der ganze Ertrag meines 73jährigen Lebens sind. Die Ursache ist, daß ich der anhaltenden Aufmerksamkeit meiner Leser durchweg gewiß seyn wollte und daher stets nur dann geschrieben habe, wann ich etwas zu sagen hatte. Wenn dieser Grundsatz allgemein würde, dürften die Litteraturen sehr zusammenschrumpfen.

In der Tat würde es uns vorkommendenfalls wie jenem Verehrer Homers ergehen, der sich vorgenommen hatte, alle jene Stellen der Odyssee zu unterstreichen, die ihm besonders gut gefielen - und der schließlich das gesamte Epos unterstrichen fand.

Beschränken wir uns also auf den Aspekt des Heiteren, der übrigens sogar am Schluss der besagten Vorrede inmitten ernster Erörterungen durchblitzt:

Die Philosophie-Professoren behandeln mich mit kalter Verachtung, hinter der jedoch der glühendste Haß sich verbirgt, welchen auch ferner zu verdienen ich stets bestrebt seyn werde.

Um jedoch auf das eingangs geschilderte Anliegen zurückzukommen: Am 15. Oktober 1853 schrieb er an seinen Anhänger Dr. Julius Frauenstädt:

O, daß Sie etwas von dem edlen Fanatismus des Kilzer hätten! der schon diesen Sommer mir ernstlich vorschlug, ich sollte ein Fidei-Commissum gründen, zu dem Zweck, daß stets darüber gewacht würde, daß in meinen Werken niemals auch nur eine Silbe geändert werden könne.

Und sechs Wochen darauf ergänzte er:

Ich schreibe, wie ich schreibe und kein Anderer: da hat jedes Wort seinen Werth und seine Nothwendigkeit, wenn Sie solche auch nichtfühlen, noch erkennen. Ich verlange also, daß, wenn Sie mich citiren, Sie nie eine Silbe weglassen: dazu bin ich berechtigt; ja, es versteht sich, schon ehrlicherweise, von selbst.

Dass dieses rigorose Bestehen auf seiner ureigenen Orthografie keine Altersschrulle war, bezeugt seine Bemerkung vom 22. September 1818 an den Verleger Brockhaus:

Seit die 3te Korrektur in Altenburg geschieht, sind viele Druckfehler: ich wünsche einen andern Korrektor. Das nähere steht in meinen Briefen an die Druckerei.

Der Verleger Brockhaus - Nach einer Zeichnung von Karl Vogel

Die Sprache war Schopenhauers eigentliches Element. Hier duldete er keinerlei Eingriffe, zumal er - wie bereits kurz angedeutet - vom Wert seiner Schriften überzeugt war, was insbesondere aus folgendem Passus hervorgeht:

Ueberhaupt mache ich die Anforderung, daß wer sich mit meiner Philosophie bekannt machen will, jede Zeile von mir lese. Denn ich bin kein Vielschreiber, kein Kompendienfabrikant, kein Honorarverdiener, Keiner, der mit seinen Schriften nach dem Beifall eines Ministers zielt, mit Einem Worte, Keiner, dessen Feder unter dem Einfluß persönlicher Zwecke steht:

Ich strebe nichts an, als die Wahrheit, und schreibe, wie die Alten schrieben, in der alleinigen Absicht, meine Gedanken der Aufbewahrung zu übergeben, damit sie einst Denen zu Gute kommen, die ihnen nachzudenken und sie zu schätzen verstehen. Eben daher habe ich nur Weniges, dieses aber mit Bedacht und in weiten Zwischenräumen geschrieben, auch demgemäß die, in philosophischen Schriften, wegen des Zusammenhangs, bisweilen unvermeidlichen Wiederholungen, von denen kein einziger Philosoph frei ist, auf das möglich geringste Maaß beschränkt, so daß das Allermeiste nur an Einer Stelle zu finden ist. Deshalb also darf, wer von mir lernen und mich verstehen will, nichts, das ich geschrieben habe, ungelesen lassen. Beurtheilen jedoch und kritisiren kann man mich ohne Dieses, wie die Erfahrung gezeigt hat; wozu ich denn auch ferner viel Vergnügen wünsche.

Diese eigene Wertschätzung ging einher mit grenzenloser Verachtung jener Literaten, die durch unverständliche Wortgebilde Eindruck zu erwecken versuchten.

Um nun den Mangel an wirklichen Gedanken zu verbergen, machen Manche sich einen imponirenden Apparat von langen, zusammengesetzten Worten, intrikaten Floskeln, unabsehbaren Perioden, neuen und unerhörten Ausdrücken, welches Alles zusammen denn einen möglichst schwierigen und gelehrt klingenden Jargon abgiebt. Jedoch sagen sie, mit dem Allen, - nichts: man empfängt keine Gedanken, fühlt seine Einsicht nicht vermehrt, sondern muß aufseufzen: „das Klappern der Mühle höre ich wohl, aber das Mehl sehe ich nicht“; oder auch, man sieht nur zu deutlich, welche dürftige, gemeine, platte und rohe Ansichten hinter dem hochtrabenden Bombast stecken. O! daß man solchen Spaaßphilosophen einen Begriff beibringen könnte von dem wahren und furchtbaren Ernst, mit welchem das Problem des Daseyns den Denkerergreift und sein Innerstes erschüttert!

Schließlich bringt er es trefflich auf den Punkt:

Der ganze Jammer der heutigen Litteratur in und außer Deutschland hat zur Wurzel das Geldverdienen durch Bücherschreiben. Jeder, der Geld braucht, setzt sich hin und schreibt ein Buch, und das Publikum ist so dumm, es zu kaufen. Die sekundäre Folge davon ist der Verderb der Sprache. Eine große Menge schlechter Schriftsteller lebt allein von der Narrheit des Publikums, nichts lesen zu wollen, als was heute gedruckt ist: - die Journalisten. Treffend benannt! Verdeutscht würde es heißen „ Tagelöhner“.

Im „Geldverdienen“ sieht Schopenhauer den Niedergang der gesamten Literatur, wobei er übrigens mit gutem Beispiel voranging: bei den Angeboten seiner Werke an die Verlage waren die Honorarforderungen sehr gering, zum Teil verzichtete er völlig. Freilich konnte er es sich auch leisten.

Zuvörderst giebt es zweierlei Schriftsteller: solche, die der Sache wegen, und solche, die des Schreibens wegen schreiben. Jene haben Gedanken gehabt, oder Erfahrungen gemacht, die ihnen mittheilenswerth scheinen; Diese brauchen Geld, und deshalb schreiben sie, für Geld. Sie denken zum Behuf des Schreibens.

Welcher Art ein Schriftsteller ist, erkennt er bereits am Stil.

Man kann daher bald merken, daß sie um Papier zu füllen schreiben ... Sobald man es merkt, soll man das Buch wegwerfen: denn die Zeit ist edel.

Seinem Ärger macht er auch im Zitieren eines der von ihm geliebten Epigramme Luft.

Will ich nur halbwegs oben bleiben

So muß ich jede Messe schreiben.

Den „Vielschreibern“ widmet er eine treffende Feststellung:

Wie gelehrt wäre nicht Mancher, wenn er alles das wüßte, was in seinen eigenen Büchern steht!

Sehr oft erhebt sich die Frage, inwieweit die zeitkritischen Anmerkungen Schopenhauers eigentlich für unsere unmittelbare Gegenwart oder die jüngste Vergangenheit von Bedeutung sind. Als Beispiel sei seine Attacke auf bestimmte Übersetzer angeführt:

Hieher gehören auch die Übersetzer, welche ihren Autor zugleich berichtigen und bearbeiten; welches mir stets impertinent vorkommt. Schreibe du selbst Bücher, welche des Übersetzens werth sind und laß’ Anderer Werke wie sie sind.

Wem fallen da nicht die vom Staat engagierten „Bearbeiter“ ein, die beispielsweise in der ehemaligen DDR sogar die Übersetzungen Puschkins verfälschten, weil bestimmte Passagen nicht in die gewünschte Richtung passten. Im Jahre 1947 wurden die Verse aus „Eugen Onegin“ (VII, 34), welche schilderten, wie der Dorfschmied sich bemühte, die demolierte Kutsche „echt russisch plump zurechtzukeilen“, noch in der Originalübersetzung von Theodor Commichau abgedruckt. Zwei Jahre später dichtete der offenbar politisch geschulte Bearbeiter diese Worte in „mit russischem Hammer rasch zu heilen“ um, wobei ihm freilich das Missgeschick unterlief, dass nunmehr der Rhythmus nicht mehr stimmte. Aber Ideologie ging vor, und „echt russisch plump“ hatte eben nichts zu sein, nicht einmal in einer Versdichtung aus dem 19. Jahrhundert. Schopenhauer jedenfalls hätte hieran seine helle Freude gehabt, wie auch in anderer Hinsicht:

Den deutschen Schriftstellern würde durchgängig die Einsicht zu Statten kommen, daß man zwar, wo möglich, denken soll wie ein großer Geist, hingegen die selbe Sprache reden wie jeder Andere. Man brauche gewöhnliche Worte und sage ungewöhnliche Dinge: aber sie machen es umgekehrt. Wir finden sie nämlich bemüht, triviale Begriffe in vornehme Worte zu hüllen und ihre sehr gewöhnlichen Gedanken in die ungewöhnlichsten Ausdrücke, die gesuchtesten, preziosesten und seltsamsten Redensarten zu kleiden. Ihre Sätze schreiten beständig auf Stelzen einher...

Liebhabern von Beispielen widme ich folgende Anzeige: „Nächstens erscheint in unserm Verlage: Theoretisch-praktisch wissenschaftliche Physiologie, Pathologie und Therapie der unter dem Namen der Blähungen bekannten pneumatischen Phänomene, worin diese, in ihrem organischen und kausalen Zusammenhange, ihrem Seyn und Wesen nach, wie auch mit allen sie bedingenden, äußern und innern, genetischen Momenten, in der ganzen Fülle ihrer Erscheinungen und Bethätigungen, sowohl für das allgemein menschliche, als für das wissenschaftliche Bewußtseyn, systematisch dargelegt werden: eine freie, mit berichtigenden Anmerkungen und erläuternden Exkursen ausgestattete Uebertragung des anzoszschen Werkes: l’art de peter.“

Man wäre versucht, diesen Titel ins Deutsche zu übersetzen („Die Kunst des Furzens“), wenn dem nicht entgegenstünde, dass Schopenhauer hiergegen energisch Einspruch eingelegt haben würde, wie zahlreiche seiner Bekundungen belegen.

Schon daß in den 1830er Jahren das Corpus juris ins Deutsche übersetzt wurde, war ein unverkennbares Zeichen des Eintritts der Ignoranz in der Grundlage aller Gelehrsamkeit, der lateinischen Sprache, also der Barbarei. Jetzt ist es so weit gekommen, daß griechische, ja lateinische Autoren mit deutschen Noten herausgegeben werden, welches eine Schweinerei und eine Infamie ist. Der wahre Grund davon (wie auch die Herren sich gebärden mögen) ist, daß die Herausgeber nicht mehr latein zu schreiben verstehn, und die liebe Jugend wandert gern an ihrer Hand den Weg der Faulheit, Ignoranz und Barbarei.

Da man nicht auf ihn hört, wird er immer deutlicher.

Als specielle Gemeinheit, die jetzt alle Tage dreister hervorkriecht, muß ich noch rügen, daß in wissenschaftlichen Büchern und in ganz eigentlich gelehrten, sogar von Akademien herausgegebenen Zeitschriften Stellen aus griechischen, ja (proh pudor) aus lateinischen Autoren in deutscher Uebersetzung angeführt werden. Pfui Teufel! Schreibt ihr für Schuster und Schneider? - Ich glaub’: um nur recht viel „abzusetzen“. Dann erlaubt mir, gehorsamst zu bemerken, daß ihr in jedem Sinn gemeine Kerle seid.

Nun wollen wir in den Augen des großen Denkers nicht unbedingt als „gemeine Kerle“ dastehen. Aber da wir weder ein wissenschaftliches Buch schreiben, noch „in ganz eigentlich gelehrten, sogar von Akademien herausgegebenen Zeitschriften“ publizieren und zudem noch rechtviel „absetzen“ möchten, seien im Folgenden lateinische und griechische Zitate gelegentlich doch übersetzt, auch wenn uns Schopenhauer zuruft:

An euern Schriftstellern, die kein Latein verstehen, werdet ihr bald nichts Anderes, als schwadronirende Barbiergesellen haben. Sie sind schon auf gutem Wege mit ihren Gallicismen und leicht seyn wollenden Wendungen. Zur Gemeinheit, edele Germanen, habt ihr euch gewendet, und Gemeinheit werdet ihr finden. - Ein rechtes Aushängeschild der Faulheit und eine Pflanzschule der Unwissenheit sind die heut zu Tage sich an das Licht wagenden Editionen griechischer, ja sogar (horibile dictu) lateinischer Autoren mit deutschen Noten! Welche Infamie! Wie soll doch der Schüler Latein lernen, wenn ihm immer in der Frau-Mutter-Sprache dazwischen geredet wird? Daher war in schola nil nisi latine eine gute alte Regel. Daß der Herr Professor nicht mit Leichtigkeit Latein schreiben kann, und der Schüler es nicht mit Leichtigkeit lesen kann, das ist der Humor der Sache; stellt euch wie ihr wollt. Also Faulheit und deren Tochter Unwissenheit stecken dahinter, sonst nichts. Und es ist eine Schande! Der Eine hat nichts gelernt und der Andere will nichts lernen. Cigarrenrauchen und Kannegießern hat in unsern Tagen die Gelehrsamkeit vertrieben; wie Bilderbücher für große Kinder die Litteraturzeitungen ersetzt haben.

„Bilderbücher für große Kinder“ waren die Vorläufer unserer heutigen Illustrierten und „Kannegießer“ die politischen Moderatoren. Irgendwie muss Schopenhauer unsere Zeit bereits erahnt haben.

Wer kein Latein versteht, gehört zum Volke, auch wenn er ein großer Virtuose auf der Elektrisirmaschine wäre und das Radikal der Flußspathsäure im Tiegel hätte.

O weh, was ist aus uns geworden! Sind sogar Physiker und Chemiker degeneriert?

Unsere Sprachverbesserer sind gewiß, (mit höchst wenigen Ausnahmen) unfähig, ohne Hülfsmittel einen fehlerfreien lateinischen Brief zu schreiben. Aus der selben Quelle kommt die Infamie, daß Griechische, ja Lateinische Autoren mit deutschen Erklärungen herausgegeben werden: was auch vorgeschützt werden mag, der wahre Grund ist, daß der Herausgeber nicht Latein schreiben kann, und die Schüler nicht fertig und leicht Latein lesen können, sondern wie Schusterjungen es in der Muttersprache haben wollen.

Von Schusterjungen zu Metzgern ist, wie wir gleich sehen werden, nur ein kleiner Schritt.

Die Lateinischen und Griechischen Ausdrücke haben zudem noch den Vorzug, daß sie den wissenschaftlichen Begriff als einen solchen stempeln und ihn aussondern aus den Worten des gemeinen Verkehres und den diesen anklebenden Ideenassociationen; während z. B. „Speisebrei“, statt Chymus, von der Kost kleiner Kinder zu reden, und „Lungensack“, statt pleura, nebst „Herzbeutel“, statt pericardium, eher von Metzgern als von Anatomen herzurühren scheint.

Wer glaubt, dass eine Steigerung - etwa zu Gattungsbezeichnungen des Tierreichs - nicht mehr möglich sei, wird im Folgenden eines Besseren belehrt.

Kommt nun noch, wie heut zu Tage immer häufiger wird, die Vernachlässigung der alten Sprachen, welche halb zu lernen nichts hilft, hinzu, wodurch die allgemeine Humanitätsbildung wegfällt; so werden wir Gelehrte sehn, die außerhalb ihres speciellen Faches wahre Ochsen sind.

Mit der Gelehrtenwelt stand Schopenhauer ohnehin nicht auf dem besten Fuße, mit der deutschen sogar auf Kriegsfuß. Auch diesem Missverhältnis lagen unter anderem sprachliche Probleme zugrunde.

Daß das Lateinische aufgehört hat, die Sprache aller wissenschaftlichen Untersuchungen zu seyn, hat den Nachtheil, daß es nicht mehr eine unmittelbar gemeinsame wissenschaftliche Litteratur für ganz Europa giebt, sondern Nationallitteraturen; wodurch dann jeder Gelehrte zunächst auf ein viel kleineres, zudem in nationalen Einseitigkeiten und Vorurtheilen befangenes Publikum beschränkt ist. Sodann muß er jetzt die vier Europäischen Hauptsprachen, neben den beiden alten, erlernen. Hiebei nun wird es ihm eine große Erleichterung seyn, daß die termini technici aller Wissenschaften (mit Ausnahme der Mineralogie), als ein Erbtheil von unsern Vorgängern, Lateinisch oder Griechisch sind. Daher auch alle Nationen diese weislich beibehalten. Nur die Deutschen sind auf den unglücklichen Einfall gerathen, die termini technici aller Wissenschaften verdeutschen zu wollen.

Eventuellen Einwendungen, die darauf hinausliefen, dass man sicherlich auch mittels der deutschen Sprache wissenschaftlich fundierte Erklärungen abgeben könne, begegnete er mit einer lapidaren Feststellung:

Wie tiefstellt es uns unter die Alten, daß das Hauptsächlichste unsrer Gelehrsamkeit darin besteht, die Sprache zu verstehen, die damals jeder Lastträger sprach.

Da Schopenhauer die Sprache als solche wie ein Heiligtum verehrte, musste ihn jede Verletzung ihrer Regeln zutiefst empören, wobei sich sein Zorn vor allem gegen die

Tageszeitungen richtete.

Wer keiner neuen Gedanken fähig ist, will wenigstens neue Worte zu Markte bringen, und jeder Tintenklexer hält sich berufen, die Sprache zu verbessern. Am unverschämtesten treiben es die Zeitungsschreiber, und da ihre Blätter, vermöge der Trivialität ihres Inhalts, das allergrößte Publikum, ja ein solches haben, das größtentheils nichts Anderes liest; so droht durch sie der Sprache große Gefahr; daher ich ernstlich anrathe, sie einer orthographischen Censur zu unterwerfen, oder sie für jedes ungebräuchliche, oder verstümmelte Wort eine Strafe bezahlen zu lassen: denn was könnte unwürdiger seyn, als daß Sprachumwandlungen vom allerniedrigsten Zweige der Litteratur ausgiengen?

Bei solchen Äußerungen ist zu berücksichtigen, dass die damaligen Zeitungen noch nicht einmal jenen verhängnisvollen Fehlern unterlagen, die heute massenweise von Computern verursacht werden, bei denen falsche Silbentrennungen zu den gelindesten Fehlleistungen gehören. Auch die moderne Anglisierung - Worte wie „bodyguard“, „coach“, „break“, „shop“ usw. gehören mittlerweile zum sprachlichen Alltag - dürfte unseren Philosophen in Weißglut gebracht haben.

Wer ist denn dieses Zeitalter, daß es an der Sprache meistern und ändern dürfte? - was hat es hervorgebracht, solche Anmaaßung zu begründen? Große Philosophen, - wie Hegel; und große Dichter, wie Herrn Uhland, dessen schlechte Balladen zur Schande des deutschen Geschmacks 30 Auflagen erlebt haben und 100 Leser haben gegen Einen, der Bürgers unsterbliche Balladen wirklich kennt. Danach messe man mir die Nation und das Jahrhundert, danach.

Wie die Umgangssprache bereits vor 150 Jahren den Alltag formte, verdeutlicht eine kurze Glosse. Gespräch von Anno 33:

A: Wissen Sie schon das Neueste?

B: Nein, was ist passirt?

A: Die Welt ist erlöst!

B: Was Sie sagen!

A: Ja, der liebe Gott hat Menschengestalt angenommen und sich in Jerusalem hinrichten lassen: dadurch ist nun die Welt erlöst und der Teufel geprellt.

B: Ei, das ist ja ganz scharmant.

Um diese Pointe Schopenhauers zu verstehen, braucht man nur statt des damaligen Modewortes „scharmant“ den modernen Slogan „echt geil“ einzufügen - und zwei Zeitalter geben sich die Hand. Modeworte wurden seinerzeit jedoch auch in der Philosophie untergebracht, die ebenfalls Stoff für Attacken boten.

Das logische Ich, oder gar die transcendentale synthetische Einheit der Apperception, - sind Ausdrücke und Erläuterungen, welche nicht leicht dienen werden, die Sache faßlich zu machen, vielmehr wird Manchem dabei einfallen: „Zwar euer Bart ist kraus, doch hebt ihr nicht die Riegel.“

Dieser prägnante und zugleich drollige Vers bringt in anschaulicher Weise das zum Ausdruck, was sich in genauerer Umschreibung so liest:

Es sei mir erlaubt, hier beiläufig ein die redenden Künste betreffendes Gleichniß einzuschalten. Nämlich, wie die schöne Körperform bei der leichtesten, oder bei gar keiner Bekleidung am vortheilhaftesten sichtbar ist, und daher ein sehr schöner Mensch, wenn er zugleich Geschmack hätte und auch demselben folgen dürfte, am liebsten beinahe nackt, nur nach Weise der Antiken bekleidet, gehen würde; - ebenso nun wird jeder schöne und gedankenreiche Geist sich immer auf die natürlichste, unumwundenste, einfachste Weise ausdrücken, bestrebt, wenn es irgend möglich ist, seine Gedanken Andern mitzutheilen, um dadurch die Einsamkeit, die er in einer Welt wie diese empfinden muß, sich zu erleichtern: umgekehrt nun aber wird Geistesarmuth, Verworrenheit, Verschrobenheit sich in die gesuchtesten Ausdrücke und dunkelsten Redensarten kleiden, um so in schwierige und pomphafte Phrasen kleine, winzige, nüchterne, oder alltägliche Gedanken zu verhüllen, Demjenigen gleich, der, weil ihm die Majestät der Schönheit abgeht, diesen Mangel durch die Kleidungersetzen will und unter barbarischem Putz, Flittern, Federn, Krausen, Puffen und Mantel, die Winzigkeit oder Häßlichkeit seiner Person zu verstecken sucht. So verlegen wie dieser, wenn er nackt gehen sollte, wäre mancher Autor, wenn man ihn zwänge, sein so pomphaftes, dunkles Buch in dessen kleinen, klaren Inhalt zu übersetzen.

Bei alldem gilt die Einschränkung:

Es versteht sich, daß hier von hohen Fächern die Rede ist, nicht von Schriftstellern über das Branntweinbrennen.

Soweit also die Literatur über das Branntweinbrennen hinausgeht, ist auf sie eine goldene Regel anwendbar:

Denn wie behauptet wird, ein guter Koch könne sogar eine alte Schuhsohle genießbar herrichten; so kann ein guter Schriftsteller den trockensten Gegenstand unterhaltend machen.

Ein solcher Schriftsteller müsse sich dann aber auch einer einwandfreien Sprachregelung bedienen und diesbezüglich durch eine „strenge Schule“ gehen.

Die vorgeschlagene Sprachschule könnte auch Preisaufgaben stellen, z. B. den Unterschied des Sinnes der beiden Fragen: „sind Sie gestern im Theater gewesen?“ und „waren Sie gestern im Theater?“ deutlich zu machen.

Eine Antwort auf diese Frage dürfte nicht leicht sein, obwohl unsere drei Vergangenheitsformen gegenüber fünf im Griechischen noch günstig abschneiden. Aber Schopenhauer wartet noch mit einer anderen aktuellen Feststellung auf:

Die Alten wußten, daß man nicht schreiben soll, wie man spricht: die Neuesten hingegen haben sogar die Unverschämtheit, gehaltene Vorlesungen drucken zu lassen.

Abgelesene Reden - wer denkt da nicht an moderne Politiker, die als eigenes Bekunden alles das in den Raum schmettern, was oftmals ihr Sekretär (zuweilen gar ein völlig unzuständiger „Ghostwriter“) ihnen druckfertig vorgesetzt hat?

Statt der selbsteigenen Werke der Philosophen allerlei Darlegungen ihrer Lehren, oder überhaupt Geschichte der Philosophie zu lesen, ist wie wenn man sich sein Essen von einem Andern kauen lassen wollte.

Die „Kunde aus anderer Hand“ gilt vielen Menschen mehr als ihre eigene Erfahrung und treibt zuweilen seltsame Blüten.

Endlich mag, als Beleg zu meiner Erklärung, hier noch eine Anekdote Platz finden, die ich der Englischen Zeitung „Herald“ vom 16. Juli 1836 entnehme. Ein Klient, als er vor Gericht die Darlegung seines Falls durch seinen Advokaten angehört hatte, brach in einen Strom von Thränen aus und rief: „Nicht halb so viel glaubte ich gelitten zu haben, bis ich es heute hier angehört habe!“

Die Macht der Sprache über alle Dinge des Lebens kommt in vielerlei Weise zum Ausdruck.

Ein Redner verräth oft schon zum Voraus seine Absicht durch die Namen, die er den Sachen giebt. - Der Eine sagt „die Geistlichkeit“, der Andere „die Pfaffen“.

Wem fällt hier nicht die Redetechnik eines gewissen Hitler ein, der von der „Vorsehung“ sprach, wenn er primitive Ziele vor Augen hatte, und „Vaterland!“ ausrief, wenn er seine Partei meinte? Dass sich bestimmte Ansichten - auch politische - oftmals in ihr Gegenteil verkehren, war bereits im vorigen Jahrhundert nicht unbekannt.

Oft streiten zwei sehr lebhaft, und dann geht Jeder mit der Meinung des Andern nach Hause; sie haben getauscht.

Der Streit mit Worten war eine Kunst für sich. Sie war jedoch erlernbar; man musste nur alle Skrupel über Bord werfen.

Bei einer Behauptung des Gegners müssen wir suchen, ob sie nicht etwa irgendwie, nöthigenfalls auch nur scheinbar, im Widerspruch steht mit irgend etwas, das er früher gesagt oder zugegeben hat, oder mit den Satzungen einer Schule oder Sekte, die er gelobt und gebilligt hat, oder mit dem Thun der Anhänger, oder mit seinem eigenen Thun und Lassen. Vertheidigt er zum Beispiel den Selbstmord, so schreit man gleich: „Warum hängst du dich nicht auf?“ Oder er behauptet z. B., Berlin sei ein unangenehmer Aufenthalt, gleich schreit man: „Warum fährst Du nicht gleich mit der ersten Schnellpost ab?“ - Es wird sich doch irgendwie eine Schikane herausklauben lassen.

Schwieriger war es, mit öffentlichen Kritikern fertig zu werden, wenn diese nämlich im Mantel der Anonymität auftraten - eine Unsitte, die nie ganz aus der Welt der Presse verschwunden ist.

Eine besonders lächerliche Impertinenz solcher anonymer Kritiker ist, daß sie, wie die Könige, per Wir sprechen, während sie nicht nur im Singular, sondern im Diminutiv, ja, im Humilitiv reden sollten, z. B. „meine erbärmliche Wenigkeit, meine feige Verschmitztheit, meine verkappte Inkompetenz, meine geringe Lumpacität“ u.s.w. So geziemt es sich verkappten Gaunern, diesen aus dem finstern Loch eines „litterarischen Winkelblattes“ herauszischenden Blindschleichen, zu reden, welchen das Handwerk endlich gelegt werden muß.

Im Grunde kann man davon ausgehen, dass ein Autor, der seinen Artikel gar nicht oder nur mit den Anfangsbuchstaben seines Namens kennzeichnet, nicht zum Inhalt steht und deshalb seine Urheberschaft verheimlichen will.

Ich meines Theils würde eben so gern einer Spielbank, oder einem Bordell vorstehn, als so einer anonymen Recensentenhöhle.

Seinem Grimm gegenüber den Zeitungsredaktionen lag vor allem die Tatsache zugrunde, dass diese der in jener Zeit aufgekommenen „Deutschmichelei“ breiten Raum widmeten.

Was für ein häßliches, kakophonisches Wort ist nicht schon „Stickstoff“ statt Azot!

Hatte es ihn schon gewurmt, dass Shakespeares „Johannisnachtstraum“ platterweise in „Sommernachtstraum“ umgefälscht worden war („die Uebersetzung Sommernachtstraum ist ein grober Schnitzer“), so forderte die neue literarische Richtung seine helle Empörung heraus.

Schon jetzt merkt man an dem jämmerlichen und läppischen Stil der meisten Schreiber, daß sie nie Latein geschrieben haben. Sehr passend nennt man die Beschäftigung mit den Schriftstellern des Alterthums Humanitätsstudien: denn durch sie wird der Schüler zuvörderst wieder ein Mensch, indem er eintritt in die Welt, die noch rein war von allen Fratzen des Mittelalters und der Romantik, welche nachher in die Europäische Menschheit so tiefeindrangen, daß auch noch jetzt Jeder damit betüncht zur Welt kommt und sie erst abzustreifen hat, um nur zuvörderst wieder ein Mensch zu werden. Denkt nicht, daß eure moderne Weisheit jene Weihe zum Menschen je ersetzen könne: ihr seid nicht, wie Griechen und Römer, geborene Freie, unbefangene Söhne der Natur. Ihr seid zunächst die Söhne und Erben des rohen Mittelalters und seines Unsinns, des schändlichen Pfaffentrugs und des halb brutalen, halb geckenhaften Ritterwesens. Geht es gleich mit Beiden jetzt allgemach zu Ende, so könnt ihr darum doch noch nicht auf eigenen Füßen stehen. Ohne die Schule der Alten wird eure Litteratur in gemeines Geschwätze und platte Philisterei ausarten. - Aus allen diesen Gründen also ist es mein wohlgemeinter Rath, daß man der oben gerügten Deutschmichelei ungesäumt ein Ende mache.

Die gleiche Empörung erfasste den Philosophen, als man begann, alte deutsche Worte zu stutzen, zum Beispiel aus „Ahndung“ eine „Ahnung“ machte, welchen Vorgang er geschickt in einer speziellen Passage unterbrachte.

Und von diesem angeblichen Vernehmen soll nun gar, nach einem Jacobischen Witz, die Vernunft ihren Namen haben; als ob es nicht am Tage läge, daß er von der durch sie bedingten Sprache und dem Vernehmen der Worte, im Gegensatz des bloßen Hörens, welches auch den Thieren zukommt, genommen ist. Aber jener armsälige Witz florirt seit einem halben Jahrhundert, gilt für einen ernsthaften Gedanken, ja einen Beweis, und ist tausend Mal wiederholt worden. Nach den Bescheidensten endlich kann die Vernunft weder sehn, noch hören, empfängt also von allen besagten Herrlichkeiten weder den Anblick, noch den Bericht, sondern hat davon nichts weiter, als eine bloße Ahndung, aus welchem Worte nun aber das d ausgemerzt wird, wodurch dasselbe einen ganz eigenen Anstrich von Niaiserie erhält, welcher, durch die Schaafsphysiognomie desjedesmaligen Apostels solcher Weisheit unterstützt, ihr nothwendig Eingang verschaffen muß.

Inzwischen ist das Wort „Ahndung“ tatsächlich aus unserem Sprachschatz entschwunden, und auch die folgenden Bemerkungen könnten wir uns getrost hinter die Ohren schreiben:

Schreibt ihr Spaß, so müßt ihr es aussprechen, wie naß, Baß, daß, laß', Faß, Haß, Gaß. - „Kabinete“ und „Briten“ mit Einem t zu schreiben ist wie wenn man Rolle mit einem l schreiben wollte.

Das Kappen eines Buchstabens war offenbar zu einer Manie geworden; anders ist die Entrüstung des Hüters der Sprache nicht zu begreifen.

In den Times ist über die Zulässigkeit des Wortes Telegramm durch 6 Blätter, in ausführlichen Darlegungen pro et contra disputirt worden. In Deutschland macht man kürzern Proceß: falls einem Narren irgend eine neue orthographische Ungeheuerlichkeit einfällt, die einen Buchstaben erspart, so schreibt er sie sofort hin, und hundert andren Narren gilt sie als klassische Autorität: sie schreiben sie nach. Vor keinem Unsinn bebt der Deutsche zurück, wenn es gilt, einen Buchstaben zu ersparen.

Was Schopenhauer zur modernen Rechtschreibreform gesagt haben würde, in welcher für sein edelstes Fach die Schreibweise „Filosofie“ am Horizont heraufgezogen war, kann man nur ahnen.

Kaum bin ich über eine neue grammatische und orthographische Eselei erschrocken, so sehe ich auch schon andere Schreiber sie eifrig adoptiren und nachschreiben: denn jeder dieser Esel ist dem andern eine Autorität.

Immer wieder kam er auf die Zeitungen - als angeblich Hauptschuldige an der ganzen Misere - zurück.

Jeder Lumpenhund ist Herr über die Sprache, z. B. jeder der Schreibstube oder dem Ladentisch entlaufene und in den Dienst eines Zeitungsschreibers übergegangene Bursche. Am tollsten treiben es die Zeitungen, zumal die süddeutschen, so daß man bisweilen zu glauben anfängt, sie persifflirten und parodirten die grassirende Sprachverbesserung. Allein sie meynen's ehrlich.

Schließlich wird er ganz deutlich:

Die politischen Zeitungen sind besonders thätig in der Sprachdilapidation; diese letzte Klasse aller Druckschreiber, welche für den Tag, auf den Tag, in den Tag hinein schreibt. Ich habe sie schon, in dieser Hinsicht, der polizeilichen Aufsicht empfohlen.

Was nun die konkreten Anlässe zu derart rigorosen Äußerungen betraf, so sind es solche, über die wir heute nur schmunzeln können, weil die „Sprachverderber“ in letzter Instanz auf der ganzen Linie gesiegt haben.

„Bezüge“ statt Beziehungen. Kopfkissen, Sophas und Stühle haben Bezüge: Menschen und Dinge haben Beziehungen. So ist's Deutsch. Aber elende Silbenknickerei steckt dahinter und sonst nichts. - Schreibt ihr, statt Beziehung, „Bezug“; so müßt ihr auch statt Anziehung, „Anzug“ schreiben.

Sogar auf geographische Bezeichnungen erstreckte sich seine Kritik.

Italia wird, um sich dem deutschen Idiom zu assimiliren zu Italien: hieraus darf man aber nicht wieder das Adjektiv bilden und schreiben Italienisch, wie sie alle tutti unisono jetzt thun; sondern das Adjektiv wird aus Italia gemacht: also italiänisch: so spricht auch Jeder, der nur ein wenig Bildung hat, aus: nicht Italiehnisch, - wie ein Dreckfeger.

Nun waren es jedoch nicht nur „Dreckfeger“, welche die Sprache verstümmelten, sondern mitunter integre Persönlichkeiten.

Einer (Wilhelmi) in den Heidelberger Jahrbüchern schreibt: „Ich trat in den Tempel, wo ich die Bildsäulen des Odin, Thor und Frey traf“; - wonach man denken sollte, er habe auf diese geschossen: aber es steht aus elender Buchstabenknickerei statt vorfand: wenn noch stände „antraf“, so gienge es allenfalls, wiewohl auch dies nicht richtig wäre, da es nur von zufällig anwesenden Personen gesagt werden darf, nicht aber von einem Gott in seinem Tempel. - Wollt ihr eine ganze Seite sprachlich verhunzen, damit sie eine Zeile weniger habe? Ist das Menschenverstand? - oder ist's Eselsdummheit?

Vor seinen Angriffen waren nicht einmal Volkslieder sicher.

In dem allbekannten Volksliede „Was ist des Deutschen Vaterland“ heißt es:

„So weit die deutsche Zunge klingt Und Gott im Himmel Lieder singt.“

Auf Deutsch besagt dies, daß Gott im Himmelsitzt und Lieder singt. Wir sollen’s rathen!

Bei aller Rigorosität blieb Schopenhauer auf dem Boden literarisch vertretbarer Wendungen, waren doch seine Ausführungen stets für den Druck gedacht, enthielten mithin ein Minimum veröffentlichungsmäßiger Voraussetzungen.

Ich habe mich aller Kraftausdrücke zur würdigen Qualifikation unsrer Sprachverbesserer enthalten; besonders die Zoologie nicht in Kontribution gesetzt: bitte daher den beistimmenden Leser diese Lücke auszufüllen.

Die damaligen Druckerzeugnisse müssen eine wahre Fundgrube für einen Sprachfanatiker gewesen sein. Über Untätigkeit konnte sich Schopenhauer jedenfalls nicht beklagen.

Kaum habe ich mich über einen Schnitzer entsetzt; so starrt er mir bereits aus jedem Buch, das ich aufmache, entgegen. Diese allgemeine, begeisterte Aufnahme und Nachahmung des Falschen und Abgeschmackten ist wirklich ein entsetzliches Symptom. Von den Schreibern dieses Zeitalters wird nichts auf die Nachwelt kommen, als bloß ihr Sprachverderb; - weil dieser sich forterbt, wie die Syphilis; es sei denn, daß es noch ein Häuflein denkender und verständiger Gelehrter gebe, der Sache bei Zeiten Einhalt zu thun.

Einhalt hat allerdings niemand getan: im Gegenteil, die spätere Duden-Kommission hat die meisten angeprangerten Schnitzer legalisiert, so dass auch die folgenden Ermahnungen Schopenhauers in den Wind geredet waren.

Besonders gern aber eskrokiren sie die doppelten Vokale und das tonverlängernde h, diese der Prosodie geweihten Buchstaben; welches Verfahren gerade so ist, wie wenn man aus dem Griechischen das η und ω verbannen und statt ihrer ε und ο setzen wollte. Wer nun Scham, Märchen, Maß, Spaß schreibt, sollte auch Lon, Son, Stat, Jar, Al u.s.w. schreiben. Die Nachkommen aber werden, da ja die Schrift das Abbild der Rede ist, vermeinen, daß man auszusprechen hat, wie man schreibt: wonach dann von der Deutschen Sprache nur ein gekniffenes, spitzmäuliges, dumpfes Konsonantengeräusch übrig bleiben und alle Prosodie verloren gehen wird. Sehr beliebt ist auch, wegen Ersparniß eines Buchstabens, die Schreibart „Literatur“ statt der richtigen „Litteratur“. Zu ihrer Vertheidigung wird das Particip des Verbums linere für den Ursprung des Wortes ausgegeben. Linere heißt aber schmieren: daher möchte für den größten Theil der Deutschen Buchmacherei die beliebte Schreibart wirklich die richtige seyn; so daß man eine sehr kleine Litteratur und eine sehr ausgedehnte Literatur unterscheiden könnte.

Nun ist zwar die Verbannung der richtigen Schreibweise „Litteratur“ (aus dem lateinischen „littera“) zu bedauern, aber es gibt natürlich schwerwiegendere Entgleisungen, weil sie den Sinn eines bestimmten Wortes verfälschen.

Statt Appellation schreiben sie Berufung. Wer deutschmicheln will, sollte wenigstens Deutsch verstehn: es müßte heißen Anrufung. Berufung ist die eines Beamten zu einer Stelle.

Und zur Verdeutlichung wird Schopenhauer konkret:

„Die Berufung Proudhous an den Kaiserl. Gerichtshof wird zur Verhandlung kommen“ - da muß man denken, er wäre als Beisitzer des Gerichtshofs berufen: - er ist der Delinquent und hat appellirt!

Welcher heutige Rechtsanwalt ist sich bewusst, dass seine Berufung eine derart sinnentstellende Überschrift trägt?

Statt „hohe Schule“ schreiben sie Hochschule, offenbar aus bloßer Vorliebe für das Sinnlose.

In der Tat muss man zugeben, dass sich eine „Hochschule“ auch tief im Tale befinden kann. Verheerende Auswirkungen hatte allerdings ein eingerissener Lapsus, den Schopenhauer mit Recht kritisierte:

Das Studium brevitatis geht so weit, daß sie dem Teufel den Schwanz abschneiden und statt Mephistopheles schreiben „Mephisto“.

Wer denkt da nicht an Klaus Manns Roman „Mephisto“, also an die Einführung dieses Begriffs in die Weltliteratur? Und doch ist dies eine unzulässige Verstümmelung - vergleichbar der Änderung des Namens „Aristoteles“ in „Aristo“ oder „Xenophanes“ in „Xeno“. Aber es gibt noch andere sprachliche Unsitten, die bis in die heutige Zeit hineinragen.

„Es kostet mich“ ist nichts, als ein solenner und prezioser, durch Verjährung ackreditirter Sprachfehler. Kosten kommt, eben wie das italiänische costare, von constare. „Es kostet mich“ ist also meconstat, statt mihi constat. „Dieser Löwe kostet mich“ darf nicht der Menageriebesitzer, sondern nur Der sagen, welcher vom Löwen gefressen wird.

Wer für die rasche Verbreitung fehlerhafter Ausdrücke einen „Nachweis“ erbringen wollte, würde auf einen geharnischten Protest unseres Meisters stoßen:

Mit Recht heißt es „Beweis“, hingegen nicht „Nachweis“, wie unsere stumpfen Tölpel es verbessert haben, sondern „Nachweisung“...

Selbst unsere Bemerkung, dass er „sicher“ recht habe, würde sich Schopenhauer energisch verbitten.

Ueberall, so weit es angeht, soll man das Adjektiv vom Adverbio unterscheiden, daher z. B. nicht „sicher“ schreiben, wo man „sicherlich“ meint, Nur Deutsche und Hottentotten erlauben sich dergleichen, schreiben „sicher“ statt „sicherlich“ und dann statt „gewiß“.

Im Übrigen gilt der Grundsatz:

Je mehr Gedankenstriche in einem Buche, desto weniger Gedanken.

Und um seiner Aversion gegen Gedankenstriche einen besonderen Ausdruck zu verleihen, greift er zu einem anschaulichen Exempel.

Eine allgemein beliebte Ungezogenheit - Beispiele erläutern bekanntlich eine Sache am besten - ist zu schreiben, wie ich jetzt geschrieben habe, also Eines dem Leser zu sagen anfangen und dann, sich selber in die Redefallend, etwas Anderes dazwischen sagen. Man findet sie überall 3 Mal auf jeder Seite. Sie glauben vielleicht, ihrem Stil dadurch Lebendigkeit zu ertheilen. Dazu gehört mehr.

Dass dieselbe Regel auch für Klammern gilt (Eingeweihte sprechen von Parenthesen), dürfte einem gelehrten Publikum (zu welchem natürlich auch die Leser dieser Zeilen gehören) ohne weiteres klar sein (vorausgesetzt, sie haben für Ironie einen besonderen Sinn). Aber weiter im Text:

Das Pronomen „welcher, welche, welches“ ist, seiner ungebürlichen Länge wegen, bei unsern meisten Schreibern ganz verfehmt und wird ein und allemal durch der, die und das vertreten, in welcher Weise ich sagen müßte: „Die, die die, die die Buchstaben zählen, für klägliche Tröpfe halten, möchten vielleicht nicht so ganz Unrecht haben.“

Zu den „kläglichen Tröpfen“ zählte Schopenhauer auch die Königliche Dänische Societät der Wissenschaften, welche das Motto seiner nicht gekrönten Preisschrift über die Grundlage der Moral (das „nicht gekrönt“ fügte er stolz im Untertitel an) folgendermaßen zitiert hatte: „Moral predigen ist leicht, Moral begründen ist schwer.“ Dazu Schopenhauer:

Dieses zweite „ist“ hat die Akademie aus eigenen Mitteln hinzugefügt, um einen Beleg zu liefern zur Lehre des Longinus (de sublim., c. 39), daß man durch Hinzufügung, oder Wegnahme, einer Silbe die ganze Energie einer Sentenz vernichten kann.

Er nahm es halt genau, der „alte Starrkopf“, wie ihn manche nannten - aber wer will bestreiten, dass die von ihm gewählte Fassung, die weitaus bessere war! Überhaupt gab es kein sprachliches Gebiet, über das er sich nicht seine Gedanken machte.

Lichtenberg hat über hundert deutsche Ausdrücke für Betrunkenseyn aufgezählt; kein Wunder, da die Deutschen von jeher als Säufer berühmt waren: aber merkwürdig ist, daß in der Sprache der für die ehrlichste von allen geltenden deutschen Nation, vielleicht mehr, als in irgend einer andern, Ausdrücke für Betrügen sind; und zwar haben sie meistens einen triumphirenden Anstrich, vielleicht weil man die Sache für sehr schwer hielt.

…ungekrönt

Zuweilen streift seine Sprachkritik philosophische Grundprobleme.

Natura ist ein richtiger aber euphemischer Ausdruck: mit gleichem Rechte könnte es Mortura heißen.

Was geboren wird, muss auch sterben. Warum also „Natur“? Wäre nicht „Mortur“ genauso angebracht? Man muß nur darauf kommen. Nun war die Sprachkritik zwar ein wichtiges, aber beileibe nicht das einzige Feld, welches Schopenhauer als ein Meister des Wortes bebaute. Von großer Bedeutung sind seine Briefe. Hier brachte er Sentenzen unter, die man anderswo vergeblich suchen würde. Ein witziges Wortspiel verwendete Schopenhauer, als er in einem Brief an Julius Frauenstädt schrieb:

Dr. Clemens ists, über den ich Ihnen, vorm Ober Main Thor, die Sie sehr belustigende Anekdote erzählte, daß Einer gesagt hatte, der Patient sei am delirium Clemens (tremens) gestorben.

Nicht zu Unrecht bemerkt Ludwig Schemann, dass die Sammlung der Briefe Schopenhauers „eine Fülle der allerbedeutsamsten, zum Theil großartigen und ergreifenden Kundgebungen“ enthalte, „ja, nach einer Seite lernen wir hier Schopenhauer, wie kaum aus den Werken besser, kennen: nämlich in seinem köstlichen, oft drastischen oder gar grimmigen Humor, in seinem schlagenden Witz und seiner liebenswürdigen Jovialität.“ Einige Zitate aus seinen Briefen an den Verleger Brockhaus mögen dies verdeutlichen.

28. März 1818:

Es wäre nun einerseits sehr am unrechten Ort, dem Verleger gegenüber als Schriftsteller den Bescheidenen spielen zu wollen: andererseits ist es überall unrecht den Charlatan zu machen ... Wollte ich demnach, gemäß dem Werthe, welchen ich auf mein Werk lege, meine Forderungen an Sie abmessen, so würden diese außerordentlich, ja unerschwingbar ausfallen ... Sie bezahlen mir das kaum nennenswerthe Honorar von einem Dukaten für den gedruckten Bogen, und zwar gleich bei Ablieferung des MS: denn ich reise, sobald ich es übergeben, nach Italien ab, welche Reise ich bloß dieser Arbeit wegen um 2 Jahre verschoben habe. Sie lassen mir endlich 10 Exemplare auf schönem Papier zukommen ... Letzten Herbst hatten Sie die Güte mir 2 Louisd'or für den Bogen für Beiträge zum Kunstblatt anzubieten, wovon ich jedoch keinen Gebrauch machen kann, da ich nie an Zeitschriften arbeiten würde.

3. April 1818:

Es ist mir recht lieb, daß Sie meinen Antrag angenommen haben und ich nun mehr des ferneren Sorgens dieserhalb überhoben bin. Auch hoffe ich daß Sie dereinst finden werden, einen vortheilhaften Handel abgeschlossen zu haben. Nur bitte ich Sie in gutem Andenken zu behalten, daß bei unsrer Uebereinkunft mir keineswegs das Honorar, das doch in gar keinem Verhältniß zum Werthe des Werks oder auch nur zur darauf verwandten Zeit und Arbeit steht, die Hauptsache ist, sondern vielmehr die genaue Erfüllung der übrigen Bedingungen in Hinsicht auf Druck und Korrektur: nur wenn ich mit Zuversicht darauf rechnen kann, daß hierin alles nach den gemachten Bestimmungen geschieht, werde ich jenseits der Alpen Ruhe haben.

14. August 1818:

Ich habe nicht des Honorars wegen geschrieben, wie die Unbedeutsamkeit desselben von selbst beweist; sondern um ein lange durchdachtes und mühsam ausgearbeitetes Werk, die Frucht vieler Jahre, ja eigentlich meines ganzen Lebens, durch den Druck zur Aufbewahrung und Mittheilung zu bringen. Woraus folgt, daß Sie nicht etwa mich anzusehn und zu behandeln haben, wie Ihre Konversations-Lexikon-Autoren und ähnliche schlechte Skribler, mit denen ich gar nichts gemein habe, als den zufälligen Gebrauch von Tinte und Feder ... Es thut mir leid, daß ich so früh in einem rechtenden und zurechtweisenden Tone zu Ihnen reden muß: aber wie ich jede übernommene Verpflichtung auf das pünktlichste erfülle; so verlange ich das Gleiche von Andern: sonst ist kein Bestand im Leben. Sie haben es daher sich selbst beizumessen.

31. August 1818:

Der Altenburger Buchdrucker hat nichts geschickt. Der August ist zu Ende. In 7 Wochen sind 4 Bogen gedruckt. Es liegt am Tage, daß bei Ihnen Wort und That, Versprechen und Halten, zwei sehr verschiedene Dinge sind. Das Wenige was gedruckt ist hat gegen die ausdrückliche Bestimmung des Kontrakts 35 Zeilen auf der Seite. Sie haben nicht nur den Kontrakt nicht gehalten, sondern auch seitdem mich mit fortdauernden Versprechen und Versicherungen zum Besten gehabt, was mich doppelt aufbringt. Sie haben mich ermahnt doch ja zum Anfang September den Rest fertig zu haben, weil sonst das Werk nicht zur Messe fertig seyn könnte: ich habe gearbeitet wie ein verhungerter Abschreiber, und sehe nun, daß es nichts hilft.

Der „verhungerte Abschreiber“ richtet am 22. Mai 1821 an den Kommerzienrat Muhl zu Danzig folgendes Schreiben:

Ew. Wohlgeboren ist die Kündigung des Wechsels ungelegen gekommen: dergleichen kommt selten gelegen; ich vermuthete es daher schon zum voraus. Sie machen Einwendungen und anderweitige Vorschläge. Auch darauf war ich gefaßt. Aber das hatte ich nicht erwartet, daß Sie, in der irrigen Voraussetzung, ich hätte keine Abschriften meiner Briefe, mir solche Abschriften schicken würden, in denen ein wichtiger Satz, der gegen Sie spricht, ausgelassen ist. Dies ist doch der Fall. Nämlich in meinem Brief an Ew. Wohlgeboren vom 28. Februar 1820 stehn nach den Worten „Sie sehn daß ich aus der angenommenen Stellung nicht zu vertreiben seyn werde“ nochfolgende: „ersparen Sie sich alle ferneren Schritte und Vorschläge: ich bin fest entschlossen, von meinem Rechte mir nicht das mindeste zu vergeben.“ Diese sind es, die in Ihrer Abschrift fehlen ... Ein ganz besonderer Scherz von Ihnen aber ist es, daß Sie mir sagen, mein Wechsel könnte Ihr Haus jetzt hinterher doch zum Konkurs bringen: das wäre ein Mirakel! haben Sie, um dies zu vermeiden gegen 130.000 Thaler aufbringen können, so werden Sie auch schon die lumpigen 3.279 Thaler anschaffen können, die ich zunächst von Ihnen fordere, ja sechs mal so viel, wenn es nöthig wäre. Mit Terzerolen schießt man keine Festungen ein.

Nach allem diesem werden Sie wohl nicht mehr erwarten, daß ich auf Ihre weit hinaussehenden Vorschläge eingehe. Ich habe solche nach Ihrem Wunsch hinlänglich überlegt und durchdacht finde aber, daß wenn ich mich dazu verstände, ich selbst ein Merino-Schaaf seyn müßte, würdig unter Ihren Heerden zu weiden. Sie sprechen mir von Sicherheit, aber Sie zeigen mir keine: ich kenne keine andere Sicherheit als gute Hypotheken, und hätten Sie die, so könnten Sie leicht Geld darauf erhalten und mich damit loswerden ...

Daß Sie sowohl als Herr A. wieder prosperiren mögen, ist mein aufrichtiger Wunsch und es soll mich stets von ganzem Herzen freuen es zu vernehmen: nur darf Ihr Glück nicht auf den Trümmern des meinigen erbaut seyn. Ihre Kinder werden mir noch hier in brillanten Equipagen vorbeifahren, während ich als ein alter abgenutzter Universitätslehrer auf der Straße keuche: Glück und Segen dazu, sobald Sie mir nichts schuldig geblieben sind. Aber meine Befriedigung ist das letzte Opfer, das Sie zu bringen haben, ehe Sie Ihr neues Wohlseyn begründen: dann mögen Ihnen Himmel und Erde günstig seyn. Ihre gütige Einladung nach Uhlkau muß ich daher mit Dank ablehnen, so lange Sie noch mein Schuldner sind; denn sonst würde ich, je besser der Empfang wäre, den Sie mir machten, desto mehr mir vorkommen wie der Kaufmann, der den Don Juan im letzten Akt besucht.

An denselben Adressaten folgt am 1. Mai 1821 ein geharnischtes Sendschreiben:

Sollten Sie also doch noch Zahlungsunfähigkeit vorschützen wollen, so werde ich Ihnen das Gegentheil beweisen durch die famöse Schlußart, welche der große Kant in die Philosophie eingeführt, um damit die moralische Freiheit des Menschen zu beweisen, nämlich den Schluß vom Sollen aufs Können. Das heißt: zahlen Sie nicht gutwillig, so wird der Wechsel eingeklagt. Sie sehn, daß man wohl ein Philosoph seyn kann, ohne deshalb ein Narr zu seyn.

Letztere Feststellung bekräftigte er in einem Brief an Frauenstädt vom 16. September 1850:

„Und nun denken und vernehmen Sie! Meine opera mixta sind, nach 6jähriger täglicher Arbeit, fertig und vollendet, es heißt jetzt manum de tabula! - und - ich kann keinen Verleger dazu finden. Das ist der Erfolg des passiven Widerstandes der Professoren. Ich habe das Buch der hiesigen Hermannschen Buchhandlung, dem