22,99 €

Mehr erfahren.

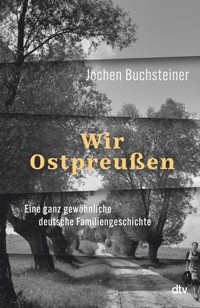

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Unser Gut Der detaillierte Fluchtbericht seiner Großmutter ist Ausgangspunkt für Jochen Buchsteiners Buch über Ostpreußen. Persönlich aber unsentimental verfolgt er den Weg der Gutsbesitzerfamilie in den Westen und spürt dabei dem Verlust nach, der nicht nur den Betroffenen entstanden ist. Es entsteht ein Portrait der fast vergessenen deutschen Provinz, die in ihrer Tragik, aber auch in ihrer historischen und kulturellen Einzigartigkeit sichtbar wird – als verdrängter Teil unserer nationalen Identität. Zwei Generationen nach Marion Gräfin Dönhoff liefert Jochen Buchsteiner eine Familienerzählung, die einen frischen Blick auf die deutsche Vergangenheit wagt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 283

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Über das Buch

Der detaillierte Fluchtbericht seiner Großmutter ist Ausgangspunkt für Jochen Buchsteiners Buch über Ostpreußen. Persönlich, aber unsentimental verfolgt er den Weg der Gutsbesitzerfamilie in den Westen und spürt dabei dem Verlust nach, der nicht nur den Betroffenen entstanden ist. Es entsteht ein Porträt der fast vergessenen deutschen Provinz, die in ihrer Tragik, aber auch in ihrer historischen und kulturellen Einzigartigkeit sichtbar wird – als verdrängter Teil unserer nationalen Identität. Zwei Generationen nach Marion Gräfin Dönhoff liefert Jochen Buchsteiner eine Familienerzählung, die einen frischen Blick auf die deutsche Vergangenheit wagt.

Jochen Buchsteiner

Wir Ostpreußen

Eine ganz gewöhnliche deutsche Familiengeschichte

Für meine Söhne

Der kann sein Leid vergessen,

Der es von Herzen sagt.

Simon Dach

Eine grüne Kladde

Im letzten Sommer des vergangenen Jahrhunderts überreichte mir meine Großmutter eine grüne Kladde mit handschriftlichen Erinnerungen. Sie stand vor ihrem neunzigsten Geburtstag, und obwohl ihr Geist noch tadellos funktionierte und sie ihr Leben alleine meisterte, hatte sie die Gedankenreise in die Vergangenheit als Strapaze erlebt. Atemlos las ich ihre Aufzeichnungen über das Leben in Ostpreußen und die dramatische Flucht. Seit meiner Kindheit hatte ich Berichte, Anekdoten und Gefühlsaufwallungen wie kleine Steine gesammelt. Jetzt waren sie von meiner Großmutter mit einem großen Satz persönlicher Erlebnisse zu einem konturenreichen Mosaik zusammengefügt. Es bildete die Geschichte und Entwurzelung meiner Familie ab, aber dahinter schien ein breiteres, nationales Panorama auf.

Kurz darauf ging ich als Korrespondent ins Ausland und kehrte erst zwanzig Jahre später nach Deutschland zurück. Vielleicht war das ein Glücksfall, denn in der Ferne reifte die Idee zu diesem Buch auf unerwartete Weise. In Delhi las ich Erzählungen indischer und pakistanischer Autoren, die erschütternde Familienereignisse aus der Zeit der »Partition« aufarbeiteten, der Teilung des Subkontinents im Jahr 1947. In Jakarta verfolgte ich emotionale Debatten über die Opfer der Massaker von 1965. In London schrieben Schriftsteller mit Wurzeln in den früheren Kolonien über die Schandtaten des Empires. Mir fiel etwas auf: Alle Nationen hatten ihr Trauma, und so unterschiedlich es jeweils gelagert war – die Autoren, die es bearbeiten oder vor dem Vergessen bewahren wollten, wählten das »Ich«.

So überwand ich den Impuls des Journalisten, als Person hinter der Sache zurückzutreten, und begann nach meiner Rückkehr, den Inhalt der grünen Kladde zu einer Familiengeschichte zu verweben, zu meiner Familiengeschichte. Ich machte mich zum Erzähler und erzählte die Geschichte meiner Großmutter auch aus eigenem Recht. War ich nicht über die Jahre selber zu einem Zeitzeugen geworden? Es gibt heute nicht mehr viele, die noch auf beiläufige Weise, am Mittagstisch, vom Alltag in Ostpreußen gehört haben, die dem fremdartigen Dialekt lauschen durften, die in Gesichtern lesen konnten, wenn sich Verwandte an die Flucht erinnerten. Die Generation nach mir wird das Geschehene schon aus Büchern und Filmkonserven rekonstruieren müssen.

Fast jede deutsche Familie ist mit Flucht oder Vertreibung in Berührung gekommen, und sehr oft habe ich von Kindern und Enkeln den Satz gehört: »Ich hätte viel mehr fragen sollen.« Wir hätten wohl alle mehr fragen und auch mehr darüber reden sollen. Aber wir Deutschen bespiegeln uns nicht gerne als Opfer der Geschichte. Wir sehen uns als Täter, und Täter sind viele Deutsche weiß Gott gewesen. Gleichwohl muss dem Nachspüren einer nationalen Tragödie – und um eine solche handelt es sich bei der ethnischen Säuberung der ehemaligen Ostgebiete – heute nicht mehr unterstellt werden, damit deutsche Untaten relativieren zu wollen. Dafür ist zu unumstößlich, was zwischen 1933 und 1945 geschehen ist, und auch zu offensichtlich, dass die Vertreibung kein isoliert zu betrachtendes Verbrechen war, sondern eine mehr als sündige Vorgeschichte hatte.

Mithilfe von Karten und Fachlektüre überprüfte ich die geographischen und zeitlichen Angaben meiner Großmutter, versah sie, wo nötig, mit Fragezeichen und bettete sie in die historischen Zusammenhänge ein. Nicht nur um die Flucht sollte es gehen, obwohl sie für sich schon etwas Episches besaß. Ich wollte die verlorene Heimat unserer Familie besser verstehen und im Idealfall noch einmal lebendig werden lassen. Was hatte es auf sich mit dem »Mythos Ostpreußen«?

Zweimal reiste ich mit meinem Vater und meinem älteren Sohn als »Heimattourist« in die alte deutsche Provinz. Zweimal trieb ich mich allein dort herum. Ich suchte Kontakt zu Menschen, die noch Erinnerungen an Götzlack und Kukehnen hatten, den beiden Familiengütern südlich von Königsberg. Unbekannte Fotos und Dokumente tauchten auf, ich entdeckte alte Stammbäume, Briefe von Verwandten und Berichte früherer Bediensteter.

Ostpreußen ist eine unwiederbringlich versunkene Kulturlandschaft, und doch konnte ich als politischer Journalist das Thema nicht im historischen Raum stehen lassen. Ich ging der Frage nach, was geblieben ist von unserer jahrhundertelangen Verankerung in Ostmitteleuropa, inwieweit sie uns bis heute als Nation prägt. Mich beschäftigte, warum unsere viel gepriesene Vergangenheitsbewältigung blinde Flecken aufweist, und ob sich Parallelen zu den gegenwärtigen Fluchtbewegungen ziehen lassen. Im Zuge des Schreibens drängte mir die Weltpolitik einen weiteren Aspekt auf, der 1999 noch keine Rolle gespielt hatte: Die Umwälzungen der internationalen Ordnung rücken die alte deutsche Region an der Nahtstelle zwischen Nato und Russland auf die Landkarte der Sicherheitspolitik zurück. Das in Vergessenheit geratene Ostpreußen, über Jahrhunderte Streitball verschiedener Nationen, gerät wieder ins aktuelle Blickfeld.

So wurde aus der grünen Kladde im Laufe eines Vierteljahrhunderts ein kleines Ostpreußen-Kompendium, das sich zwischen gestern und heute bewegt, zwischen erlebter und geschriebener Geschichte, zwischen Familienchronik, Reportage und politischem Essay. Das Buch erhebt keinen Anspruch, es will nur ein dunkles, manchmal auch im Dunkeln gehaltenes Kapitel beleuchten. An manchen Stellen ist das Licht anders ausgerichtet als gewohnt und wegen des gewachsenen zeitlichen Abstands greller gestellt. Der Fokus liegt auf meiner Familie und den alten Ostpreußen, nicht auf den Menschen, die heute dort leben. Die Gründe dafür liegen in der Natur des Buches, nicht in Deutschtümelei oder revanchistischer Phantasie. Viele der (gar nicht mehr so) neuen Bewohner des alten Ostpreußens waren ähnlich grausam vom Krieg betroffen wie jene, in deren Häuser sie einziehen mussten. Auch sie sind Leidtragende, aber nicht die Leidtragenden, um die es in diesem Buch gehen soll.

Pragmatisch verfahre ich mit den Schreibweisen. Nur der jeweilige Zusammenhang entscheidet darüber, ob ich Städte und Dörfer im früheren Ostpreußen bei ihren traditionellen deutschen Namen nenne oder so bezeichne, wie es Russen, Polen oder Litauer tun. Noch etwas ist mir wichtig: Meine Familie steht nicht im Mittelpunkt dieses Buches, weil sie bedeutend gewesen wäre. Sie bewirtschaftete, wie Tausende Landsleute, Güter in Ostpreußen und durchlitt, wie Millionen Deutsche, eine aufwühlende Flucht und einen mühseligen Neuanfang in deutscher Fremde. Wenn ihren Erlebnissen Bedeutung zukommt, dann allein wegen ihrer exemplarischen Natur. Es ist eine ganz gewöhnliche deutsche Familiengeschichte, die trotz, vielleicht auch wegen ihrer Ungeheuerlichkeit selten erzählt wird.

Der Abschied

Elses Bericht

Der Park war eingeschneit, der Ententeich lag wie jeden Winter unter dickem Eis, als eine Frau, die nicht mehr jung war, aber auch noch nicht alt, die Tür des Gutshauses aufstieß, um sich ein letztes Mal auf den Weg durch Götzlack zu machen. Wahrscheinlich nahm sie den Weg über die Terrasse, die Freitreppe hinunter, stapfte durch den Schnee über das Rondell an den Kuh- und Schweineställen vorbei in Richtung Schmiede. Hinter der Käserei wird sie abgebogen sein, um entlang der Getreidespeicher zu den Insthäusern am Ufer des Alle-Stausees zu gelangen, in denen die Arbeiterfamilien untergebracht waren. Nun dürfte sie fast alle Götzlacker darüber informiert haben, dass es Abschied zu nehmen gilt, dass es an diesem Nachmittag ernst wird. Den Rückweg nahm sie vermutlich durch den Park, vorbei am Tennisplatz, denn dahinter lagen die Pferdeställe und die Wagenremisen. Hier wartete die Hauptarbeit. Kutscher Köpke war schon länger weg, Gespannführer Hermann unlängst zum Volkssturm eingezogen worden, ebenso Körn, der Schmied. Alle, die auf dem Gut verblieben waren, mussten jetzt anpacken.

Das Geschäft war beschwerlich. Am Tag zuvor hatte ein Trupp der Wehrmacht in Götzlack Halt gemacht und vier Pferde mitgenommen. Mit denen hatte die Frau, die das Gut leitete und nun die Verantwortung für den Treck nach Westen trug, fest gerechnet. In letzter Minute mussten die Vierspänner zu Dreispännern umgerüstet werden, um alle verfügbaren Arbeitswagen in Bewegung setzen zu können. Diese waren in den Tagen zuvor, verborgen vor fremden Blicken, mit Planen und Bindetüchern gegen Schnee und Frost überspannt worden.

Es war der 26. Januar 1945. Der Krieg in Europa sollte noch mehr als drei Monate toben, aber für die Frau, die später meine Großmutter wurde, ging schon jetzt die alte Welt zu Ende. Sie wollte nicht warten, bis die russischen Soldaten, die durch Verwüstungen deutscher Soldaten und SS-Männer rachsüchtig gestimmt waren, in die Heimat einmarschierten und die Herrschaft übernahmen. Nur vier Kilometer entfernt, hinter der Kreisstadt Friedland, donnerte schon die russische Artillerie.

Die Flucht hätte viel früher vorbereitet werden müssen. Aber der Mann, der Ostpreußen bis zum Schluss eisern im Griff hielt, Gauleiter Erich Koch, hatte gedroht, Fluchtvorbereitungen als Defätismus zu ahnden. Evakuierungspläne galten dem glühenden Nazi als Eingeständnis der bevorstehenden Niederlage. Noch am Morgen des Fluchttages hatte sich der örtliche »Bauernführer«, ein Mann namens Bierfreund, mit einer Stafette per Hundeschlitten auf den Weg nach Götzlack gemacht, um der Gutsherrin eine persönliche Botschaft des Landrats zu überbringen: Es gelte »Fluchtverbot«, herrschte er sie an. Jeder habe »seiner Arbeit nachzugehen«. Das solle sie gefälligst auch ihrem Schwiegervater mitteilen, der in zehn Kilometer Entfernung das Gut Kukehnen bewirtschaftete.

Meine Großmutter kümmerte sich nicht mehr um Herrn Bierfreund und seine Männer. Vielleicht wussten sie selber, dass sie wie Schauspieler in einem absurden Theaterstück wirkten, denn die Straßen in der Gegend waren zu diesem Zeitpunkt schon von einheimischen Flüchtlingen verstopft. Alles befand sich in Auflösung. Gegen Mittag machten wieder ein paar Wehrmachtssoldaten Halt in Götzlack und drängten die Gutsherrin, Haus und Hof so rasch wie möglich zu verlassen. Die Front sei gefährlich nah herangerückt, erste russische Panzer würden sich schon durch einen Teil ihrer Ländereien wälzen. Sie könnten nichts mehr aufhalten, sagten die Soldaten.

Der Treck war fast zusammengestellt, als der Auftritt der aufrechten Nazis vollends zur Groteske wurde und auch noch Herr Abramowski in Götzlack vorbeischaute, ein Unterling des Herrn Bierfreund, um das am Morgen ausgesprochene Verbot zu kontrollieren. Als er sah, wie die Wagen beladen wurden, fragte er meine Großmutter streng, ob sie »etwa nichts von dem Fluchtverbot gehört« hätte. Auf ihre wenig diplomatische Antwort reagierte Abramowski mit den Worten, »dies gleich an die Partei in Friedland zu melden und alles andere zu veranlassen«. Meine Großmutter wusste, dass die Nazi-Funktionäre ihre Familien schon vierzehn Tage zuvor in Sicherheit gebracht hatten. »Ich ließ mich nicht stören und sagte nur, dass er tun solle, was er für richtig halte.«

So begann der Abschied meiner Großmutter aus Ostpreußen, dessen Einzelheiten sie erst mehr als fünf Jahrzehnte später zu Papier brachte. Zwei Winter lang setzte sie sich an ihren kleinen Sekretär im nordhessischen Bad Arolsen, wohin sie der Krieg verschlagen hatte, sichtete alte Notizen, vergilbte Briefe und kramte in ihrem Gedächtnis. Sie war eine gefasste Frau, aber ihr Bericht begann mit Worten, die wir nie zuvor von ihr gehört hatten: »Mehrmals habe ich einen Anfang gemacht. Immer endete es in Tränen. Nichts war verkraftet, alles in mir fest verschlossen, verdrängt.«

Das schriftliche Erinnern entsprach keinem Bedürfnis. Meine Großmutter folgte einer Bitte. Ich hatte sie jahrelang gedrängt. Sie hatte gezögert. Sie musste sich überwinden. Mir wurde klar, dass sie sich für andere erinnern würde, nicht für sich. Tapfer stellte sie das Interesse der Enkel über den Schmerz. »Meine Familie hat ein Recht darauf, möglichst viel über unser Leben in Ostpreußen zu erfahren, über den Krieg, die Flucht und den neuen Anfang hier«, schrieb sie in einem kleinen Vorwort, dem mehr als sechzig eng beschriebene Seiten mit erstaunlich detaillierten Erinnerungen folgen sollten. Dann appellierte sie an sich selbst: »Ich muss da durch – worauf soll ich noch warten mit fast neunzig Jahren?«

Ihr Bericht beginnt nicht mit dem Aufbruch aus Götzlack, sondern mit der Zeit davor, den Wochen und Monaten, in denen die Front näher rückte und düstere Vorahnungen verschmolzen mit Regierungspropaganda und irrationaler Zuversicht. Sie schrieb über ihre beiden Kinder, Marianne und Klaus, und über ihren Mann Hans-Joachim, der Jochen genannt wurde. Im Herbst 1939 war er als Rittmeister der Reserve in den Krieg gezogen und im Frühjahr 1942 schwer verletzt aus Russland zurückgekehrt. Drei Monate lang kämpften die Ärzte im Lazarett von Rastenburg, sechzig Kilometer südlich von Götzlack, um sein Leben, aber die Granatsplitterverletzungen an Kopf, Brust und beiden Beinen führten schließlich zu einer tödlichen Sepsis. Klaus, mein Vater, war keine sechs Jahre alt, als er im Juni 1942 zusammen mit seiner zwei Jahre älteren Schwester am Sterbebett Abschied von ihm nahm.

Nur flüchtig reflektiert meine Großmutter eigene Empfindungen. Man muss Andeutungen entnehmen, wie schwer sie an der Verantwortung trug, das große Gut nach dem Tod ihres Mannes zu führen und Entscheidungen von Tragweite ohne Rat treffen zu müssen. Spätestens seit August 1944, als britische Piloten Königsberg ins Visier genommen und das urbane Herzstück Ostpreußens zerbombt hatten, ahnte sie, wie die meisten Menschen in diesem Teil Deutschlands, dass mit dem Schlimmsten zu rechnen war. Ostpreußen war, was man den »deutschen Vorposten« im Osten Europas nannte. Er würde als erster in russische Hände fallen.

Das heraufziehende Unheil spiegelte sich im Kleinen, auf dem Gut. Schon im September 1944 wurde meiner Großmutter eine ausgebombte Familie mit zwei Kindern und Kindermädchen aus Königsberg zugewiesen. Dann nahm sie, wenige Wochen später, zwei Bauernfamilien auf, die aus der nordöstlich gelegenen Gegend um Tilsit vor den näher rückenden Russen geflohen waren. Im Oktober waren Einheiten der Roten Armee erstmals auf ostpreußisches Territorium vorgestoßen und hatten in Nemmersdorf, achtzig Kilometer östlich von Götzlack, ein Massaker unter den Dorfbewohnern angerichtet. Die Russen waren zwar diesmal noch von der Wehrmacht zurückgedrängt worden, aber der Schock saß tief. Wie lange würde sich die neue Frontlinie, die zum Teil schon auf ostpreußischem Gebiet lag, halten lassen?

Die meisten von Deutschland im Zuge des Krieges besetzten Gebiete waren zu diesem Zeitpunkt von den Alliierten zurückerobert worden, darunter Griechenland, Rumänien, Bulgarien, Nordfrankreich, Belgien und Teile Hollands. Im Oktober hatten die Amerikaner mit Aachen die erste deutsche Stadt eingenommen. Noch standen Wehrmachtseinheiten in Mailand und in Prag, aber die Schlinge zog sich zu. Östlich von Ostpreußen, in Weißrussland und der Ukraine, war die Wehrmacht schon seit Wochen auf dem Rückzug. Seinen letzten, zum Scheitern verurteilten Befreiungsschlag plante Hitler aber nicht hier, an der bedrängten Ostfront, sondern im Westen, in den Ardennen. Damit war der Vorhang für Ostpreußen gefallen, noch bevor seine Vernichtung begann.

Doch vor dem Jahreswechsel kehrte in Deutschlands östlichster Provinz unerwartet Ruhe ein. In manchen Erinnerungen geflohener Ostpreußen findet sich der fast spirituelle Gedanke, dass ihnen ein letzter, fast künstlicher Moment der Einkehr geschenkt wurde, um angemessen Abschied von ihrer Heimat nehmen zu können. Das war in Götzlack nicht anders. Alle wussten, dass sich an der östlichen und südlichen Grenze eine übermächtige Armee formierte, mit immer neuem Nachschub, aber man feierte Advent, bastelte mit den Kindern und beging das Weihnachtsfest, so gut es möglich war. Auf vernunftwidrige Weise, schreibt meine Großmutter, »brach immer wieder ein Rest Hoffnung durch, dass uns das Schicksal der Flucht vielleicht doch erspart bleiben würde«.

Gleichzeitig straffte das Regime in der belagerten Provinz noch einmal die Kontrolle über die Bevölkerung. Das gescheiterte Attentat vom 20. Juli auf Hitler war erst wenige Monate her, und es hatte in Ostpreußen stattgefunden, mehr noch: Es war in Ostpreußen vorbereitet worden, auf Schloss Steinort, siebzig Kilometer von Götzlack entfernt. Hier, auf einem der größten Güter der Provinz, hatte Heinrich Graf von Lehndorff, der mit Claus Schenk Graf von Stauffenberg in Verbindung stand, eine Schaltzentrale des Widerstands eingerichtet.

Nach außen hatte sich Lehndorff perfekt getarnt. Ein Flügel seines Gutes diente Außenminister Joachim von Ribbentrop und dessen Entourage als Domizil, wenn der in Masuren zu tun hatte, genauer: in der nah gelegenen »Wolfsschanze«, jener Bunkerstadt, in der sich Adolf Hitler in den letzten Kriegsjahren überwiegend aufhielt. Jede Abwesenheit Ribbentrops nutzte von Lehndorff, um Mitverschwörer wie Henning von Tresckow und Helmuth James Graf von Moltke zu empfangen, mit denen er auf Kutschfahrten und Spaziergängen den Anschlag auf den Diktator und den Sturz des Regimes plante. Lehndorff büßte dafür mit dem Tod. Er wurde kurz nach dem Attentatsversuch festgenommen und im Berliner Gefängnis Plötzensee hingerichtet, mit Dutzenden Gleichgesinnter.

Die Nazis wussten seither, dass sie auch im sprichwörtlich treuen Ostpreußen Feinde hatten, und die Ostpreußen wussten, dass jegliche Form des Aufbegehrens erbarmungslos unterdrückt werden würde. Das war auch bei meiner Großmutter angekommen, die, wie ihr Mann, nie der Partei beigetreten war, aber auch keinen aktiven Widerstand geleistet hatte. »Bedenken und Ängste«, schreibt sie, »durften nicht geäußert werden, höchstens mal zu Vertrauten. Man lief sonst Gefahr, von den Nazis auf Nimmerwiedersehen einkassiert zu werden.« Spätestens seit dem 20. Juli war die Hoffnung der Hitler-Gegner dahin, das Regime noch loszuwerden, bevor für die Deutschen alles zu spät sein würde. Meine Großmutter erinnert sich an eine »äußerst bedrückende Atmosphäre«.

Die erzwungene Ordnung, die verbissen zur Schau gestellte Routine der Machthaber, geriet in diesen Winterwochen in immer krasseren Gegensatz zur Wirklichkeit. Frontberichte, die über Wehrmachtssoldaten den Weg auf die Güter fanden, gaben Auskunft über die aussichtslose Lage. Viele wussten, dass sich jenseits der Frontlinie, keine hundert Kilometer von Götzlack entfernt, 1,7 Millionen Soldaten der 2. und 3. Weißrussischen Front mit dreitausend Panzern auf die Offensive vorbereiteten. Auf deutscher Seite standen noch 600000 Wehrmachtssoldaten mit siebenhundert Panzern zur Verteidigung Ostpreußens bereit, ein Gebiet, das deutlich größer war als Sachsen.

Aber was von jenseits der Grenze drohte, war nicht nur eine militärische Übermacht. Dort brodelte der Zorn eines großen Teils Europas, ein unbändiger Drang nach Vergeltung. Fast alle Soldaten, die an der Grenze zu Ostpreußen auf den Angriffsbefehl warteten, hatten im Krieg Geschwister, Eltern, Kinder, Verwandte oder Freunde verloren, von ihren Häusern und Höfen zu schweigen. Sie hatten selbst mitangesehen oder zumindest davon gehört, wie deutsche Soldaten und SS-Männer Hunderte und Tausende ihrer Landsleute zusammengetrieben und erschossen hatten, wie Zehn- und Hunderttausende ausgehungert wurden. Viele Osteuropäer waren in den Jahren vor dem deutschen Russlandfeldzug Opfer schwerer sowjetischer Verbrechen geworden, aber in den letzten Kriegsjahren, vor allem in den Monaten des deutschen Rückzugs, war eine Walze über sie hinweggegangen, die alle Schikanen und Gräueltaten, die im Namen des Kommunismus verübt wurden, hatte verblassen lassen. Timothy Snyder hat dies in einem Frösteln machenden Satz zusammengefasst: »In der Ukraine, Weißrussland und dem Bezirk Leningrad, wo das Sowjetregime seit 1933 etwa vier Millionen Menschen hatte verhungern oder erschießen lassen, gelang es den deutschen Truppen in der halben Zeit, doppelt so viele Menschen verhungern oder erschießen zu lassen.«[1]

Heute wissen wir recht genau, in welcher geistigen Verfassung die Rotarmisten in Ostpreußen einmarschierten; eine Ahnung davon, was ihrer Heimat bevorstand, hatten die Ostpreußen schon damals. Russische Propagandisten wie Ilja Ehrenburg, dessen Schriften in Deutschland bekannt waren, hatten den Deutschen das Menschsein abgesprochen und zum täglichen Töten aufgerufen, ohne Unterschiede zwischen Soldaten und Zivilisten zu machen. In seinen Kriegserinnerungen beschreibt der russische Schriftsteller Lew Kopelew Offiziere, die die Rachsucht der Soldaten nicht nur billigten, sondern schürten. »Bei uns haben sie alles zerstört, jetzt geht es umgekehrt«, sagt Kopelews Kamerad Beljajew, als sie gemeinsam mit der 48. Armee die ersten Dörfer im Feindesland erreichen.[2]

Die Ostpreußen wussten, dass »der Russe«, wie die östliche Streitmacht genannt wurde, nicht nur bald das erste Stück Deutschland einnehmen würde, das auf dem Weg nach Berlin lag, sondern eine Provinz von historischer Bedeutung. Ostpreußen, das war für die Kriegsgegner Deutschlands die Wiege des preußischen und damit deutschen Militarismus. Vor allem im slawischen Osten sah man in Ostpreußen ein unrechtmäßiges, deutsches Kolonisierungsprojekt. Für die Rote Armee galt es daher auch, Orte von Symbolkraft zu erobern und, wo (noch) möglich, zu zerstören: die mythische Ordensburg in Marienburg als preußische Wallfahrtsstätte; das Schloss in Königsberg als historischen Krönungs- und Zufluchtsort der Hohenzollern; das monumentale Denkmal bei Tannenberg mit den Gebeinen des »Slawenbezwingers« Hindenburg.

Auf den Straßen und Gutshöfen waren in diesen Januarwochen fast nur noch Frauen, Kinder und alte Männer zu sehen. Begegnete man jungen Männern, so handelte es sich, in den Worten meiner Großmutter, um »Fremdarbeiter«. Auch dem Götzlacker Gut waren in den vergangenen Jahren »Männer zur Landwirtschaftserzeugung« zugeteilt worden. Zuletzt arbeiteten fünfzehn von ihnen auf den Feldern; sie kamen aus Frankreich, Belgien, Polen und der Sowjetunion. Bis vor Kurzem waren zumindest noch ein paar deutsche Männer, die als »nicht kriegsverwendungsfähig« galten, auf dem Gut beschäftigt gewesen. Doch als sie eingezogen wurden, um die Reihen des Volkssturms zu schließen und »sinnlose Panzergräben im Raum Friedland auszuheben«, befand sich meine Großmutter »mit den Ausländern allein«. Es war ein weiterer Quell der Unruhe. Ein völliger Zusammenbruch der Strukturen hätte »durchaus eine Gefahr für uns alle sein können«, schreibt sie.

In dieser prekären Lage machte ihr jüngerer Bruder Gert, ein Luftwaffenoffizier, einen Abstecher nach Götzlack. Er zeigte sich erschüttert über die hilflose Situation seiner Schwester und der anderen Frauen und Kinder. »Da ich noch meines Mannes Pistole hatte, gab er mir hinten im Garten schnell Schießunterricht für den Fall der Notwehr«, schreibt meine Großmutter. Danach liefen die heimlichen Planungen für die Flucht weiter, zunächst nur »für alle Fälle« – und zunächst nur für die Kinder.

Längst hatte sich die bedrohliche Situation der Ostpreußen im Westen herumgesprochen. Nach dem Massaker in Nemmersdorf, das von der Nazi-Propaganda nicht verschwiegen, sondern zur Stärkung des Widerstandswillens instrumentalisiert wurde, erhielt meine Großmutter »mehrere Obdachangebote für den Fall der Notwendigkeit«. Eines sprach die ehemalige »Haustochter« ihrer Schwiegermutter aus, die inzwischen mit dem Landrat in Prenzlau verheiratet war und dort ein großes Haus führte. Eine andere Einladung kam aus Halberstadt, ebenfalls von Freunden der Schwiegereltern, die oft im Sommer zu Besuch in Kukehnen gewesen waren. Beide Orte, Prenzlau wie Halberstadt, sollten eine Rolle spielen bei der bevorstehenden, mehr als fünfmonatigen Odyssee.

Als Erste in der Verwandtschaft schickte Helle, eine Schwägerin meiner Großmutter, ihre vier Kinder – das jüngste war zwei Jahre alt – zusammen mit ihrer kranken Mutter und einem Kindermädchen nach Prenzlau. Sie verließen Ostpreußen am Zweiten Weihnachtsfeiertag vom Bahnhof Königsberg. »Nach Prenzlau sollten auch meine beiden Kinder kommen«, schreibt meine Großmutter. »Ich zögerte noch, schickte aber schon mal Sachen dorthin.«

In der ersten Januarhälfte 1945 spitzte sich die Lage an der Front zu, aber die Nachrichten drangen zunächst nicht bis nach Götzlack vor. Das Telefon hatte die Wehrmacht »kassiert«, wie meine Großmutter schreibt. Post und Zeitungen wurden schon länger nicht mehr zugestellt. Das Radio lief noch, aber den offiziellen Wehrmachtsberichten traute in Götzlack niemand mehr. »Wir waren, wie viele andere auch, abgeschnitten.«

Am 13. Januar begann die Rote Armee ihren Großangriff. Nach anfänglich starken Widerständen rückten die Soldaten tiefer nach Ostpreußen vor. Meine Großmutter erfuhr davon erst Tage später, durch einen Zufall. Als sie für einen Zahnarzttermin nach Friedland ritt, begegnete sie auf dem Weg Dr. Bohlius, einem Vetter ihres Mannes. Er drängte darauf, dass sie nach der Behandlung bei ihm vorbeischauen sollte. Als Militärarzt wusste Bohlius von der begonnenen Offensive und redete meiner Großmutter ins Gewissen. »Er ›befahl‹ mir, sofort meine Kinder herauszubringen«, erinnert sie sich. Dann gab ihr der Arzt noch Medikamente für die kleine Marianne, die mit Lungenentzündung im Bett lag, damit sie die Bahnfahrt von Königsberg nach Prenzlau schafft. Meine Großmutter ritt durch den Schnee nach Götzlack zurück und begann zu packen: jeweils einen Rucksack für Klaus und Marianne sowie für Jutta, das 16 Jahre alte Kindermädchen, »dazu zwei kleine Koffer mit Verpflegung, Kleidung, warmen Socken etc.«

Wie muss meiner Großmutter zumute gewesen sein, als sie die Schränke und Kommoden in den Kinderzimmern öffnete, um die Kleidung für die Flucht auszuwählen? Zweieinhalb Jahre zuvor hatte sie ihren Mann verloren, nun musste sie sich auch von ihren Kindern verabschieden, ohne sicher sein zu können, dass sie sie wiedersehen würde. In wenigen Tagen würde sie das Haus verlassen, in dem sie geboren wurde; vermutlich für immer. Was mag sie gemacht haben, nachdem sie alles gepackt und die Kinder zum letzten Mal in Götzlack ins Bett gebracht hatte? Zog sie sich ins Schlafzimmer zurück und weinte still ins Kopfkissen? Ging sie ins Wohnzimmer und schenkte sich einen Schnaps ein? Setzte sie sich an den Flügel im Musikzimmer, um für eine Weile in eine andere Welt abzutauchen? Ließ sie den Kamin im Esszimmer noch einmal anfeuern, um an die glücklicheren Zeiten zurückzudenken, als die Großfamilie mit Gästen um den Tisch saß, lachte, trank und Karten spielte? Vermutlich verließ meine Großmutter geschäftig das Haus, um mit Juttas Vater, dem Tierarzt von Götzlack, das weitere Vorgehen zu besprechen. In ihren Erinnerungen heißt es nur knapp, der habe »in den Plan eingewilligt«: Jutta sollte die Kinder beim Landrat in Prenzlau abliefern und von dort nach Bayern zu ihren Großeltern fahren.

Sehr früh am nächsten Morgen steckte meine Großmutter ihre beiden Kinder und Jutta in ein Auto. Bei wem sie das Fahrzeug aufgetrieben und wer es gesteuert hatte, weiß niemand mehr, nicht einmal mein Vater, der damals acht Jahre alt war und nun bald so alt ist wie seine Mutter, als sie ihren Erinnerungsbericht verfasste. Ein letztes Mal fuhr meine Großmutter die fünfzig Kilometer nach Königsberg, eine Strecke, die ihr seit Kindertagen vertraut war. Noch als sehr alte Frau schwärmte sie von der Stadt. Königsberg war das unbestrittene Zentrum der Provinz, der Stolz aller Ostpreußen. In den prächtigen Gebäudefassaden und Parkanlagen spiegelten sich sieben Jahrhunderte reicher Geschichte, ein harmonisches Miteinander von internationaler Handelsmetropole, royaler Residenzstadt und intellektueller Weltbürgerrepublik. Alte Fotos stützen die Schwärmereien von Zeitzeugen, die Königsberg als Stadt von überwältigender Schönheit beschrieben.

Davon war nicht mehr viel übrig, als sich meine Großmutter vermutlich am 22. Januar 1945 den Weg durch die Ruinen bahnte. Der Luftangriff, mit dem die britische Royal Air Force fünf Monate zuvor ihre Reichweite demonstrieren wollte, hatte das nördlich vom Bahnhof gelegene Stadtzentrum, die Altstadt, Löbenicht und Kneiphof, fast vollständig zerstört. In Schutt und Asche lagen die Wahrzeichen der Stadt, der Dom, das Schloss, die Universität, das Opernhaus, das Kneiphöfische Rathaus. Ausgelöscht waren auch viele der kleineren Marksteine städtischer Kulturgeschichte, darunter die Buchhandlung Gräfe und Unzer, die schon zu Zeiten von Friedrich dem Großen die Königsberger mit Lesematerial versorgt hatte, und die Geburtshäuser so berühmter Königsberger wie E.T.A. Hoffmann, Johann Georg Hamann oder Eduard von Simson. Zu den wenigen großen Gebäuden, die die beiden Luftangriffe im August überstanden hatten, gehörte neben der Börse der erst 1929 eröffnete Bahnhof, der nun am Rande des Trümmerfelds stand. In dieser Kulisse allgemeiner Zerstörung betrat meine Großmutter im Dunkel der frühen Morgenstunde die unwirklich prächtige, zwischen Expressionismus und Backsteingotik changierende Bahnhofshalle und brachte ihre beiden Kinder und das Hausmädchen auf den Bahnsteig. Eingebrannt hat sich ihr der Moment des Abschieds, den sie so beschreibt: »Zu unserem Glück hielt der Zug so, dass ein Einstieg direkt vor uns war. Jutta bahnte sich recht rücksichtslos einen Weg. Die Kinder hatten wir zwischen uns, alle in einer Reihe fest angefasst, in der freien Hand trugen Jutta und ich je einen kleinen Koffer. Im letzten Augenblick, als ich Klaus schon losgelassen hatte, rief er noch: ›Muttchen, rette mir die Bibel und mein Pony!‹ Dann waren sie im Abteil ohne Fensterscheiben verschwunden. Es war der letzte Zug, der Königsberg verlassen hatte. Menschenmassen waren nicht mehr mitgekommen.«

Wir Ostpreußen

Der letzte Zug aus Königsberg, das ist fast ein Klischee der Ostpreußenerzählung. Es gibt kaum eine bürgerliche Familie mit ostpreußischen Wurzeln, die nicht einen Sohn oder eine Tochter ganz kurz vor Toresschluss auf die Ostbahnstrecke in den Westen geschickt haben will. Im Fall meiner Familie dürfte es zutreffen, denn der letzte durchgehende Zug nach Berlin verließ Königsberg am 22. Januar 1945 um 7:01 Uhr am Morgen, was dem Bericht meiner Großmutter zumindest nicht widerspricht. Der D24 fuhr über Danzig und Stettin bis zum Schlesischen Bahnhof. Die nachfolgenden Züge aus Königsberg kamen dann nicht mehr weit. Sie stoppten, kriegsbedingt, in Heiligenbeil oder in Braunsberg, schafften also den Weg nicht mehr aus Ostpreußen heraus. Die Bahnstrecke war nun dauerhaft unterbrochen – bis zum Beginn der 1990er-Jahre, als sie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wieder in Betrieb genommen wurde, zumindest für eine Weile. Damals gehörte mein Vater zu den Ersten, die die wieder eröffnete Verbindung in die andere Richtung nahmen, aber das ist eine Geschichte für später.

Ostpreußen war mal sehr nah, in fast jeder Hinsicht. Mit dem schnellsten Zug, einer Art frühem Sprinter, erreichten die Berliner Königsberg in 6 Stunden und 36 Minuten. Ins etwas näher gelegene Köln am anderen Ende des Reichs dauerte es von der einst zentral gelegenen Hauptstadt zwei Stunden länger. So war es jedenfalls in den Jahren 1939 bis 1944. In den zwei Jahrzehnten davor, zwischen den Weltkriegen, hatten die Passagiere der Ostbahn mehr Zeit mitbringen müssen, weil sie den verhassten »Polnischen Korridor« passieren mussten, der nach dem Versailler Vertrag eingerichtet worden war. Die Züge wurden vor der Einfahrt ins polnische Staatsgebiet, das sich von der Hafenstadt Danzig wie ein Trichter in den Süden zog, verplombt. Für die Bahnreisenden war das ein zeitraubendes Ärgernis. Für das Reich war es ein Symbol der Demütigung.

Es klingt paradox, aber jene zwanzig Jahre, in denen Ostpreußen vom Rest Deutschlands territorial abgetrennt war, führten zu einer Intensivierung der Beziehungen, zu einem mentalen Zusammenrücken, ja zu einer nationalen Überhöhung der Provinz. Aus Sicht vieler Deutscher war Ostpreußen bis zum Ende des Ersten Weltkriegs nicht viel mehr gewesen als ein feudaler, landoperettenhafter Ort an der Peripherie zur slawischen Welt. »Ostpreußen? Das war in unseren Augen schon Halbrussland«, hieß es im Oktober 1931 in den Hamburger Nachrichten. »Das war für uns das Land, wo die Dienstboten der Herrschaft den Saum der Kleider küssten, das Land, in dem hochmütige Latifundienbesitzer die Alleinherrschaft ausübten.« Doch Ostpreußen war eben auch ein geschichtsträchtiger Teil Deutschlands – und dessen Degradierung zu einer Exklave weckte damals Empörung und auch Mitgefühl im Land.

Heute scheint das alte Ostpreußen geographisch auf einem anderen Planeten zu liegen. Dabei kann sich, wer will, relativ leicht in das räumliche Denken jener Jahrzehnte zurückversetzen und das alte Deutschlandgefühl noch einmal heraufbeschwören. Man muss nur mit dem Auto in die östlichste Stadt der Bundesrepublik fahren, nach Görlitz, und sich vorstellen, dass die Reise in den deutschen Osten an diesem Ort nicht endet, sondern erst beginnt. Allzu viel Phantasie braucht es dafür gar nicht. Die Autobahnschilder in Sachsen weisen hier selbstverständlich auf Breslau hin, die schlesische Hauptstadt, die seit 1945 zu Polen gehört und heute etwa 170 Kilometer östlich der Grenze liegt. Der polnische Name Wrocław steht auf den Schildern nur in Klammern darunter.

Es klingt widersinnig: Im Alltagsgespräch gelten Görlitz und die Oberlausitz, überhaupt die ganze frühere DDR als »Ostdeutschland«, aber ausgerechnet im offiziellen Sprachgebrauch ist lebendig geblieben, dass diese Region nicht im Osten, sondern in der Mitte des historischen deutschen Raums liegt. Wer in Sachsen das Radio anschaltet, wird vom MDR ohne Scham über das Wetter für »Mitteldeutschland« informiert, und warum sollte er es auch anders sagen? Der Sender heißt ja selber »Mitteldeutscher Rundfunk«, so wie sich auch eine der großen Zeitungen in der Region Mitteldeutsche Zeitung nennt. Es sind Reminiszenzen, die kaum auffallen und die vielleicht deshalb noch nicht skandalisiert wurden. Denn Mitteldeutschland bezieht sich geographisch keineswegs auf die Nord-Süd-Achse; sonst könnte sich auch das Rheinland als Mitteldeutschland bezeichnen. Es handelt sich um eine Verortung auf der West-Ost-Achse – und damit um einen historischen Seufzer.

Wie weiträumig der frühere Osten Deutschlands war, erschließt sich bald nach der deutsch-polnischen Grenze. Von Görlitz aus erreicht man das alte Ostpreußen, ohne eine einzige Stadt zu passieren, die nicht generationenlang zu Deutschland oder Preußen gehört hätte. Man fährt – lässt man noch einmal die deutschen Namen gelten – durch Liegnitz und Glogau, an Posen und Bromberg vorbei und dann bei Dirschau über die Weichsel, von wo aus man schon die Marienburg sieht. Wer gut durchkommt, ist sechs Stunden unterwegs – und da fängt Ostpreußen erst an! Noch »deutscher« war die nördliche Anfahrt über Pommern. Hier passierte man bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges keinen Ort, in dem nicht seit vielen Jahrhunderten die Landessprache gesprochen wurde.

Im allgemeinen historischen Bewusstsein spielt die Isolation Ostpreußens nach dem Ersten Weltkrieg keine so bedeutende Rolle wie andere Folgen des Versailler Vertrags: die großen Gebietsverluste in Posen, in Westpreußen, im Memelland und in Elsass-Lothringen, der Verzicht auf die fernen Kolonien, die Entwaffnung der Streitkräfte, die Entmilitarisierung des Rheinlands und natürlich die enormen Reparationsforderungen. Aber der als Teil des Versailler Vertrags eingerichtete Weichselkorridor trug erheblich zum verletzten deutschen Nationalstolz bei. Nationalisten war der gesamte neue polnische Staat ein Dorn im Auge, aber die Einrichtung des »Korridors« im nördlichen Zipfel des neuen Staatsgebiets wurde in breiten Kreisen der Gesellschaft als ahistorisch und ungerecht empfunden. Nicht nur gerieten mehrheitlich deutschsprachige Städte wie Thorn und Graudenz (ohne Volksbefragung) unter polnische Regierung. Der Korridor zerschnitt Deutschland. Er trennte einen Teil, und zwar einen geschichtlich aufgeladenen, vom Reich ab. So wurde Ostpreußen in den 20er- und 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts von den Deutschen fast trotzig in einem neuen – nunmehr verbindenden – Licht gesehen.

Überall im Reich entstanden Solidaritätsinitiativen für die Landsleute in der Ostprovinz, die vom Ersten Weltkrieg besonders hart getroffen worden waren; schon während der Kampfhandlungen, aber eben auch danach. Ostpreußen hatte mit der neuen Landesgrenze einen Teil seiner Absatzmärkte verloren, die Agrarexporte nach Mittel- und Westdeutschland waren behindert. An den Kiosken der Weimarer Republik lag plötzlich Der heimattreue Ostpreuße aus, eine Zeitung, die vom neu gegründeten »Bund für Heimattreue Ost- und Westpreußen« herausgegeben wurde; allein in Berlin traten der Organisation 20000 Mitglieder bei. Privatleute im ganzen Land sammelten Geld, aber auch die Wirtschaft, die Kirche und die Politik setzten sich für Ostpreußen ein. Schon 1920 eröffnete Reichspräsident Friedrich Ebert persönlich die »Ostmesse« in Königsberg, die dann für längere Zeit zweimal im Jahr abgehalten wurde und Hunderttausende in die abgeschnittene Provinz lockte. Eine »Staatliche Ostpreußenhilfe« wurde aufgelegt und ein Evangelischer Kirchentag in die Provinz hinter dem Korridor gelegt. Der vom Reichsverkehrsministerium eingerichtete »Seedienst Ostpreußen«, der vor allem die Strecke zwischen Swinemünde und Pillau (nahe Königsberg) bediente, erleichterte die Anreise.

In nationalistischen Kreisen gehörte es in diesen Jahren zum guten Ton, den Nachwuchs zumindest für ein Semester an der Albertina studieren zu lassen. 1924 wurde deren berühmtestem Professor, Immanuel Kant, zum 200. Geburtstag ein neues, pompöses Ehrenmal spendiert; es stiftete ein westdeutscher Industrieller. Auch die große Königsberger »Kantfeier« im selben Jahr diente dem Zweck, »die Bedeutung von Stadt und Universität am Pregel für das Reich zu betonen und dessen Interesse an der fernab liegenden Provinz Ostpreußen wachzuhalten«.[3]