Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Bruño

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Castellano - JUVENIL - PARALELO CERO

- Sprache: Spanisch

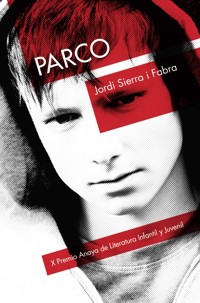

Un joven despierta de su inconsciencia en medio de un bosque. No sabe qué le ha pasado ni por qué está ahí. Apenas recuerda nada. Solo, como un fogonzazo, la imagen asustada de un chico negro. El mismo que aparece muerto en medio de la calle con un disparo en la cabeza. Una muerte inesperada y absurda. Nadie sabe quién le ha asesinado. Todos pueden ser sospechosos. Un día infernal para todos los que en vida se relacionaron con él. Un día a la búsqueda de respuestas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 195

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jordi Sierra i Fabra

Anatomía de un «incidente aislado»

Índice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Créditos

1

LO que le hizo abrir los ojos fue el cosquilleo.

Y desde luego, no tenía nada que ver con su sueño.

Porque en su sueño flotaba en el espacio, ingrávido, después de abandonar la cápsula espacial en la que viajaba en busca de nuevas fronteras.

Si sentía cosquillas, no podía estar metido en un traje de astronauta y en mitad del infinito.

Samuel vio los árboles, el sol apenas filtrado a través de las hojas y las ramas más cerradas, y aunque no sabía dónde estaba ni qué sucedía, comprendió que el cosquilleo se lo producía alguna clase de animal.

Asustado, se dio un manotazo a sí mismo en la cara y se incorporó.

O al menos lo intentó.

Pudo ver una araña corriendo asustada por la hierba antes de que sus ojos se nublaran y sintiera una agónica punzada en el cerebro que le atravesaba de lado a lado.

Gimió, se llevó una mano a la cabeza y se dejó caer de nuevo de espaldas.

Asustado.

Dejó pasar unos segundos, quizá un minuto o más. La punzada menguaba, pero el dolor seguía allí, quieto, al acecho, esperando que volviera a cometer una imprudencia.

Entreabrió los párpados, despacio, y volvió a mirar los árboles, el tímido sol de la mañana despuntando. Tardó todavía un poco en darse cuenta de que no sabía qué estaba haciendo allí.

No recordaba nada.

Tenía un enorme agujero negro en la cabeza por el que se le había ido todo, aunque el dolor se mantenía. Una barra de hierro al rojo no le habría causado más daño.

–Pero ¿qué coño…? –jadeó.

¿Qué hacía en mitad de un bosque, o un parque, o un jardín, o lo que fuera aquello, tumbado en el suelo y con los restos de una guerra en el centro de su cerebro?

Alzó su mano izquierda para ver la hora.

–Cagüenla… –alucinó.

¿Qué era lo último que recordaba? ¿Dónde había pasado la noche? ¿En qué momento pudo perder el control o…?

En la mano izquierda había algo más.

Los nudillos pelados, rojos.

Levantó la derecha.

Lo mismo.

El dolor de cabeza no era por los restos de una guerra. La guerra seguía allí. Se trataba de algo más. Lo comprobó.

El bulto era enorme, como una pelota de ping-pong metida bajo la piel, y le dolía con solo rozárselo, así que no lo presionó, solo examinó su envergadura con las yemas de los dedos. Quien le hubiera golpeado lo hizo con saña. Probablemente llevaba horas inconsciente.

¿Y si la tenía rota?

¿Iba a un hospital a que le curasen y le preguntasen? Ni siquiera recordaba…

El fogonazo, un destello que actuó igual que una sacudida, le colocó una imagen en la memoria.

La primera.

Samuel intentó quedarse con ella sin conseguirlo.

Dominó el dolor, la arcada que acompañó a su gesto, y se incorporó. Los ojos le dieron vueltas hasta conseguir fijarlos en un punto concreto: una piedra grande, blanca, a los pies del árbol que tenía más cerca. La punzada en el cráneo se le antojó brutal, pero la resistió. Lo que sentía era mucho más fuerte que el miedo.

Se acercaba al pánico.

No recordaba nada salvo…

–Oh, no…

Se tocó la ropa, la camisa, los vaqueros, los bolsillos posteriores, el cinto.

Miró a su alrededor.

No la llevaba encima ni estaba allí, a la vista, y eso era mucho más terrible que el estado de su cabeza.

2

SANTIAGO CARVAJAL hundió sus ojos en la pantalla del televisor.

Después seleccionó el mando adecuado.

Tenía cinco. Uno para el televisor, otro para la TDT, un tercero para el DVD, el cuarto para el viejo vídeo y el último para el Digital+. Antes únicamente hacía zapping con media docena de canales. Ahora disponía de cien, o más, o tal vez menos. Nunca se había entretenido en contarlos.

Qué más daba si nunca veía un programa entero.

Samuel, sí. Pero él…

–Tanto mando, tanta leche… –agarró directamente el de la TDT.

¿Por qué no compraba un solo mando para todo?

Hizo un primer barrido canal a canal. La Uno, La Dos, Antena 3, la Cuatro, Tele 5, la Sexta, la autonómica, Noticias 24 Horas, CNN+, Música… Apenas unos segundos en cada uno. Dado lo temprano de la mañana, no esperaba demasiado.

Y no recibió demasiado.

Llegó hasta el final de las veinticinco opciones; dudó entre apagar la televisión o seguir y, tras descartar la primera iniciativa, reinició el proceso.

Hasta detenerse en el informativo local del canal autonómico.

La ciudad entera podía haber reventado, y él, ni darse cuenta. Ni enterarse. Los fines de semana, la gente se volvía cada vez más loca. Por eso a veces agradecía estar de baja, quedarse en casa, pasar de todo, y especialmente del maldito «cumplimiento del deber».

Tenía la cabeza del revés por haberlo cumplido, pagando con su salud tantos años de entrega.

Una locutora preciosa hablaba de una huelga, y de unos actos que iban a celebrarse aquella mañana, y de la inauguración de una feria o de algo parecido, porque de hecho él la miraba a ella e imaginaba, sin escuchar.

Solo ella.

¿Cuánto hacía que estaba solo, con Samuel?

La locutora hablaba de un asesinato.

Bueno, la ciudad entera tal vez no reventase nunca, pero a trozos sí. Cada noche de fin de semana se convertía en una selva llena de locos.

La belleza desapareció de la pantalla y en su lugar irrumpió un hombre, micrófono en mano.

–… y el cadáver del joven, casi con toda seguridad africano, ha sido encontrado hace menos de una hora aquí, en la zona de La Colina, con un disparo en la cabeza…

Un africano.

Mantuvo el mando a distancia firme, dudando entre seguir con el zapping o esperar a que volviera la imagen de la presentadora del informativo. Mejor ver algo bonito que perder el tiempo.

Pero el que seguía hablando era el hombre que daba la noticia de la muerte de aquel africano.

–A saber qué habrás hecho –suspiró Santiago Carvajal.

–… de unos dieciocho años, bien vestido, lo cual induce a creer que no se trata de un inmigrante ilegal, por lo que fuentes policiales no descartan un crimen racista, entre otras hipótesis, dado que el cadáver presentaba signos de violencia…

–No sé de qué os extrañáis –rezongó él–. Si es que todo está lleno de negros.

Siguió esperando a que regresara la locutora para abstraerse con ella.

Pero no lo hizo. Le tocaba el turno a un experto, o quien demonios fuera aquel idiota.

–… en muchos de estos casos, el arma utilizada procede del propio hogar, y no pocos son los jóvenes que tienen acceso a ella…

Santiago Carvajal dejó de respirar.

No supo exactamente por qué hasta que las últimas palabras acabaron de penetrar en su mente.

Bastantes segundos después.

–No seas paranoico –se dijo.

Por fin reapareció la belleza televisiva.

Se puso a hablar con dos personas más, presentes en el estudio, sobre la noticia que, por lo visto, iba a acaparar gran parte del espacio del informativo.

Dejó de escucharla.

El arma.

Volvió la cabeza y miró el pasillo.

–Mi teoría –decía uno de los expertos con voz engolada– es que se trata de una muestra más de la degradación de nuestros…

Santiago Carvajal se levantó de la butaca. Dejó el mando a distancia en la mesita y se dirigió al pasillo. Sabía que Samuel no estaba, que los fines de semana a veces no solo no iba a dormir, sino que podía pasarlos enteros sin dar señales de vida, de viernes noche a domingo. Y no era más que sábado por la mañana. Ni siquiera tenía el móvil. Lo había perdido hacía dos días. Aun así asomó la cabeza por la puerta de su habitación, para estar seguro.

La cama estaba sin deshacer, vacía.

Continuó caminando.

–… el hecho de que el cuerpo tenga agresiones no implica… –hasta él llegó la voz del segundo experto, menos envarada que la del primero.

Entró en su habitación, el dormitorio con la vieja cama de matrimonio en la que muchas noches se ahogaba, y abrió las dos puertas del armario.

Era extraño, porque temió meter la mano allí dentro.

Cuando lo hizo, cerró los ojos.

Su pistola, su arma reglamentaria, no estaba allí.

Desde la sala, siguió escuchando la voz de uno de los expertos:

–… y hemos de partir de la base de que esto no es más que lo que es: un incidente aislado…

3

ROSENDO DUARTE llegó a la comisaría cansado, como si en lugar de comenzar el día, lo estuviese concluyendo.

Cuatro gatos. Estaban en cuadro. No tenía ni idea de que una gripe primaveral pudiera causar tantos estragos.

Cuando aterrizó en su despacho no tuvo que hacer notar su presencia. El comisario jefe apareció en sus proximidades con su peor cara profesional, la que reservaba para las emergencias o los momentos en que los asesinos en serie se dedicaban a hacer de las suyas. No lo recordaba así desde la plaga de asesinatos de ancianas unos meses atrás, hasta que consiguieron detener a la ludópata que les aceleraba su encuentro con los seres queridos olvidados en el camino.

–Lo siento –fue lo primero que le dijo su superior–. Ya sé que es sábado, pero…

–No importa. ¿Qué es lo que tenemos?

–Ahora viene Fabiano.

–Pero…

–No sé mucho más de lo que te he dicho por teléfono: negro, paliza, disparo… Una de las tres variables, vale. Dos, complicado. Pero las tres… Es el típico caso para poner en solfa eso que los medios de comunicación definen tan bien.

–Alarma social.

–Exacto.

–Así que se nos echarán encima.

–Espero que no. Cuento contigo y con tu olfato para estas cosas.

«Estas cosas».

El comisario hizo un gesto de resignada evidencia y lo dejó solo. Rosendo Duarte no se sentó en su silla giratoria. Se acercó al ventanal y miró a través de él. Era la parte interior de un patio de casas, así que lo que se veía eran ventanas, ropa tendida y retazos de terrazas con mesas, sillas, parasoles o trastos viejos. El día prometía algo de calor, ninguna nube en el cielo, calma en el mundo real.

¿O el que era real era el suyo?

¿El de los cadáveres encontrados con un disparo en la cabeza al amanecer?

Fabiano Mariscal llegó dos minutos después. Seguía mirando por la ventana. Giró sobre sus talones al escuchar el toque de los nudillos en el marco de la puerta y el carraspeo de compromiso. Era un tipo joven, próximo a los treinta, atlético, moreno, ojos penetrantes, cumplidor, aunque siempre un paso por detrás de las circunstancias. Las mujeres lo encontraban atractivo.

–¿Inspector?

–¿Qué hay, Fabiano? –se negaba a llamarlo por su apellido.

Restos de sus tiempos seudohippies, cuando todo lo militar o cualquier uniforme le producía urticaria.

Ahora en cambio…

–Nugabo Sadou, dieciocho años, de Sierra Leona.

–Coño.

–De momento no hay nada más, eso es lo que ponía en los papeles que llevaba encima, pero por la ropa no parece ni mucho menos uno que acabe de llegar en patera o cayuco.

–¿De qué tipo de ropa hablamos?

–Nacional, pero de cierto nivel. Marcas más o menos conocidas y todo eso.

–¿Qué clase de marcas?

–Pantalones de Marithé François Girbaud, camiseta de David Valls, zapatillas Nike, ropa interior…

–¿Tatuajes?

–Ninguno. Pero cicatrices en el cuerpo, todas las que quiera.

–¿Cómo cicatrices?

–Todas antiguas. Parecen heridas de bala y machete. Bueno, esto último lo digo porque si era de Sierra Leona…

–Vida conflictiva.

–Parece que sí.

–¿Cruces, colgantes, anillos…?

–Nada. Un reloj Calvin Klein.

–¿También hacen relojes? Creía que solo se dedicaban a braguitas y perfumes.

Fabiano Mariscal no dijo nada.

–¿Marcas en brazos? –continuó él.

–No se pinchaba, aunque si llevaba algo dentro…, eso lo dirá la autopsia. Tiene prioridad, pero en sábado…

–¿Manos?

–Limpias. Uñas impolutas. Nada de un ilegal o uno que trabaje ensuciándose.

–El arma…

–No la han dejado junto al cuerpo, desde luego. La están buscando por los alrededores, por si acaso.

–¿Hora de la muerte?

–Estimada entre las tres y las cuatro de la madrugada.

–¿Qué hay de la paliza?

–No creo que lo haya hecho uno solo. Demasiados golpes. Y a lo bestia. Querían hacer daño, dejar huellas. De trabajo sofisticado, nada.

–¿El disparo?

–A bocajarro, a menos de un palmo, porque se nota el círculo de pólvora rodeando el orificio. La bala entró por el parietal derecho y salió por el izquierdo. Le atravesó el cerebro. También la están buscando, aunque al ser una zona abierta… El casquillo es de una nueve milímetros Parabellum.

–Un disparo desde tan cerca sólo puede significar tres cosas: un ajusticiamiento, que el chico estaba ya inconsciente o demasiado maltratado para hacer nada, o que el que disparaba y él se conocían.

–Lo último es improbable. Quienes le dieron la paliza lo remataron, es evidente.

Rosendo Duarte meditó la respuesta de su ayudante.

–Sí, claro –asintió.

Se hizo el silencio entre los dos. El inspector mantuvo los ojos fijos en ninguna parte, aunque parecía mirar al suelo, a los pies de su hombre. Fabiano Mariscal esperó con prudencia las nuevas preguntas de su superior.

Tardaron en llegar. Y a fin de cuentas se trató solo de una.

–¿Cuándo tendremos algo más?

–En unos minutos.

–Que sea en menos, Fabiano.

No fue una petición. Fue una orden.

4

NARCISA abrió los ojos y lo primero que hizo fue resoplar llena de fastidio.

Se estaba orinando.

Era algo que odiaba: estar en la cama, dormida, o remoloneando, y tener que levantarse para orinar.

Y si no iba, era peor. A veces parecía una cría pequeña, incontinente. Acababa doliéndole el bajo vientre y al final tenía que ir.

–No… –gimió.

Si se levantaba, aunque fuese muy rápido, ya no volvería a pillar el sueño. Y lo que más deseaba era dormir. Le encantaba. Dormir en sábado, o en domingo, hasta que el cuerpo o sus padres decían basta.

Furiosa, se quitó la sábana de encima y saltó de la cama.

El frío de las baldosas fue aún peor.

–¡Ay, ay, ay! –empezó a correr hacia el cuarto de baño sin perder el tiempo buscando sus zapatillas, que estarían debajo de la cama, en lo más profundo de sus abismos.

Consiguió lo más importante, llegar al cuarto de baño sin ser interceptada por la gama superior de la familia. No hubiera resistido un diálogo estúpido, sus habituales recriminaciones o preguntas acerca de la hora o de por qué correteaba por el piso casi desnuda. Cerró la puerta sin hacer ruido, corrió el pestillo interior para garantizar su intimidad y se abalanzó sobre el inodoro.

Luego cerró los ojos mientras se aliviaba.

Cuando volvió a abrirlos se resignó. Podía regresar a la cama, pero ya era inútil. Por más cansada que estuviese, por más sueño que sintiese, de dormir un poco más, nada de nada. El reloj del cuarto de baño –una de las ideas más peregrinas de su padre, como si tener allí un reloj acortara el tiempo dedicado al lavado, a las necesidades fisiológicas o al arreglo personal– le marcó una hora imposible de asimilar por su fatigada mente.

–Si todavía no han puesto las calles… –se sintió desfallecer.

Se secó con un pedazo de papel higiénico y se incorporó. El espejo situado sobre el lavabo le devolvió su imagen delgada, demasiado a juicio de los demás. La camiseta apenas si le marcaba el escaso pecho, tan diferente del de Chesca, por ejemplo, como si no hubiera términos medios en la naturaleza. Acercó su rostro al cristal y se examinó los ojos. Con una piel tan blanca, todo resaltaba más, una peca o la rojez de las pupilas tras un poco de marcha nocturna. Tampoco excesiva.

Sus padres la ataban demasiado corto.

–¿Y ahora qué? –protestó.

Aplicó el oído a la puerta, y cuando estuvo segura de no tropezarse con nadie en el pasillo, la abrió. Salió corriendo y se metió de nuevo en su habitación sin delatarse. Una vez en ella, hizo lo que casi siempre hacía por inercia.

Encendió el móvil.

Pulsó su contraseña y esperó.

Había un mensaje. No un SMS. Un mensaje oral.

Se sentó en la cama y marcó los tres números que la enlazaban con su buzón de voz. Al otro lado, la habitual y átona modulación de la mujer-robot le dijo que tenía un mensaje no escuchado. Le dijo también el día y la hora.

La pasada madrugada.

Las dos cincuenta y cinco.

Lo que escuchó a través del auricular la hundió en la cama; primero, aturdida; después, conmocionada, y finalmente, asustada.

–¿Narcisa? Narcisa… ¿estás ahí? Soy yo… Nugabo… Soy… Narcisa, me han pegado… Me han… ¿Dónde estás? Te necesito… te… –la voz no solo era quebrada. De pronto se deshizo como una suave arenilla, bajo el alud de unas lágrimas que la ahogaban–. Por favor… ¿Dónde estás? Por favor… Me han robado… el dinero… No sé dónde estoy… No… Tengo miedo… Oh, Narcisa, me duele… Me duele…

Lo último era un gemido apenas audible, sepultado bajo el peso del dolor.

Luego, la comunicación se cortaba.

5

LA música del móvil estalló como una primera tormenta de petardos en la noche de la verbena de San Juan. Rompió el silencio de la habitación y diseminó sus machaconas notas por la penumbra que se desvanecía más y más a medida que el sol de la mañana ascendía por el cielo.

Los dos se despertaron al mismo tiempo, sobresaltados por la irrupción de su sueño.

Pero ninguno se movió.

El móvil siguió emitiendo su alegre llamada.

Chesca fue la primera en reaccionar.

–Es el tuyo –farfulló.

–No –suspiró Manuel.

–Te digo que sí.

–El mío suena más agudo. Y además, no puede ser.

–¿Por qué no puede ser?

–Porque lo desconecté anoche.

Chesca emitió un ronquido de desesperación.

–Paso –se rindió.

–No seas burra –le recriminó él, sin moverse, boca abajo.

–Tengo sueño…

–Mira quién es y te duermes otra vez, pero cógelo… No van a dejar de llamar. Y pueden ser tus padres, que vuelven antes o algo así.

Eso la decidió. Fue determinante. Prefería romperse una pierna antes de que ellos la sorprendieran con un chico en la casa. Cualquier explicación sobraría.

Tampoco la creían nunca.

Aunque fuera Manuel.

Se levantó, puso los pies en el suelo, alargó el brazo y capturó el pequeño aparato de última generación que, además de emitir la música de la llamada, vibraba y daba vueltas en círculos lanzando destellos.

–Sea quien sea, lo mato –prometió.

Miró la pantallita y vio el nombre de quien llamaba.

Narcisa.

–Tía… –suspiró largamente.

–Páralo ya –le suplicó Manuel.

–Es Narcisa.

–¿A esta hora? ¿Se ha vuelto loca?

Chesca vaciló por última vez. Acabó resignándose y pulsó el dígito señalizado con una marca de color verde para responder a la llamada. Luego se llevó el móvil al oído y, por si acaso, volvió a cerrar los ojos para no llenarse de luz y recuperar la armonía del sueño nada más terminar de hablar.

–Espero que el cotilleo valga la pena, pesada –fue su salutación.

–Soy yo –escuchó la voz de su amiga.

–¡Ya sé que eres tú! Por Dios, ¿qué quieres a estas horas?

–Tengo un mensaje de Nugabo en el buzón de voz y es… muy raro… Mucho.

–¿Nugabo? ¿No le viste anoche?

–Es de después y… Estoy asustada, Chesca.

–¿Por qué? ¿Qué pasa? –abrió los ojos.

–Dice que le han robado y le han pegado y… qué se yo, apenas si se le entiende, pero desde luego… Bueno, que… le ha sucedido algo, ¿vale? No para de decir que le duele y le duele y le duele…

–¿Y dónde está?

–No tengo ni idea.

–¿Por qué no ha ido a tu casa o…?

–Si le han robado el dinero…

–¿Le has llamado al móvil?

–No contesta. Lo tiene desconectado, y eso no es lógico, ¿verdad? Aunque si también se lo han robado… Puede que llamase desde una cabina, con monedas sueltas, y que por eso se haya cortado… Se oyen unos tonos antes del final.

–Lo que faltaba –Chesca se llevó una mano a la cabeza.

–¿Qué pasa? –arrastró cada una de sus palabras Manuel.

–¡Cállate, pesado! ¡Algo le ha sucedido a Nugabo!

Eso despertó su curiosidad y su mente.

–¿Qué?

Chesca se concentró en Narcisa.

–¿Os ha llamado a vosotros? –preguntó la chica.

–A mí, desde luego, no, porque no desconecté el móvil y lo hubiera oído. A Manuel, no sé. Espera… –se dirigió a él–. ¿Cuál es tu contraseña?

–Dame –alargó la mano.

–Tranquilo, que no voy a espiarte las llamadas –manifestó ella con sequedad.

–No seas borde.

Puso su móvil en marcha después de que Chesca se lo pasara. La espera fue de apenas unos segundos.

–Ninguna llamada perdida ni tampoco mensajes –certificó él.

–Nada –le pasó la información a Narcisa–. A nosotros no nos llamó. ¿Has probado con Eric?

–Le he llamado antes que a vosotros, pero lo tiene desconectado, y ya sabes que encerrado en su cuarto no oye el fijo, que está en la otra punta del piso. Lo he intentado y nada. ¡Oh, Dios…! –la voz se le quebró–. Estoy muy nerviosa, Chesca.

–Tranquila.

–Tú no has oído su tono ni su manera de hablar –pareció a punto de llorar Narcisa–. Le ha sucedido algo malo, lo sé. Puede que esté medio muerto en cualquier parte.

–No seas exagerada. Si le ha sucedido algo, estará en un hospital, digo yo.

–Yo no puedo quedarme aquí sin hacer nada. Me va a dar algo –insistió la chica–. Me visto y me voy a buscar a Eric.

–Vale, sí.

–Si os llama…

–Estamos en contacto, descuida. Tampoco creo que me vuelva a dormir después de esto.

–Chesca, yo… –ahora sí se dejó arrastrar por las lágrimas.

–Tranquila –se lo repitió con la voz más dulce que pudo–. No seas trágica y vamos a esperar, ¿de acuerdo?

Narcisa tal vez asintió con la cabeza. O tal vez llegó a pronunciar un monosílabo que no llegó a través de la línea telefónica.

La comunicación se cortó al otro lado.

Los ojos de Chesca se encontraron con los de Manuel, flotando ambos en un desconcertante océano de incertidumbres.

6

FABIANO MARISCAL entró en el despacho sin llamar, con un par de folios en la mano. Parecían proceder de la impresora, porque estaban doblados a causa del calor de la vieja máquina, prehistórica en comparación con las más modernas y sus sistemas láser. La de la comisaría todavía funcionaba con un tóner negro y asqueroso que los pringaba a todos cada vez que se agotaba y necesitaban cambiarlo.

–¿Hay algo? –levantó la cabeza Rosendo Duarte.

–Pues más de lo que cabía esperar, sí. ¿Quiere leerlo? –le tendió las páginas por encima de la mesa.

–Dímelo tú, y así me ahorro lo superfluo.

Su ayudante se aclaró la voz, como si fuera a dar una conferencia.