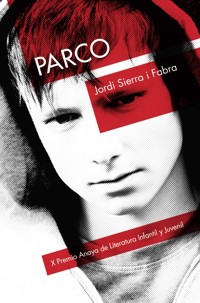

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Bruño

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Castellano - JUVENIL - PARALELO CERO

- Sprache: Spanisch

Un célebre fotógrafo, galardonado con un importante premio por la espeluznante imagen de una matanza de indígenas en Chiapas (México), se suicida inexplicablemente. Su hermano menor Isaac, estudiante de periodismo, se pregunta el porqué de esa muerte en pleno éxito y decide averiguar las posibles razones de la misma. La investigación le llevará al corazón del conflicto, la Selva Lacandona, donde la verdad... amenazará su propia vida.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 205

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La ética no es una condición ocasional,sino que debe acompañar al periodismocomo el zumbido al moscardón.

Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ

Primera edición

LEVANTÓ la cabeza del libro al escuchar el estampido.

–¡Oh, no! –gimió pasándose una mano por la enmarañada mata de cabello.

Pero era verdad. El vecino acababa de poner el televisor, y a toda potencia. Al primer disparo siguieron otros, y una corneta tocando histérica. La carga de la caballería ligera dispuesta a masacrar a unos cuantos indios.

Apenas si duró tres segundos. Lo siguiente que escuchó fue la música demencial de un anuncio de refrescos. Y al instante, otro cambio, éste bañado por el histrionismo de un presentador haciendo gala de sus gracias.

El zapping pareció detenerse a la cuarta intentona.

Una folclórica española de buena voz y abundante pecho, como todas, le demostró que no era así.

Ya no pudo más. Se levantó, fue hacia la ventana y la cerró de golpe. Aun así la música atronaba el espacio como si la tuviese al lado. Hubiera preferido estudiar en silencio, pero no tuvo más remedio que dirigirse a su propio equipo de sonido y conectarlo para, al menos, escuchar algo de su agrado, que le ayudase a concentrarse. Escogió entre varios compacts de géneros diversos, desde el rock duro hasta la música celta pasando por algunas bandas sonoras de películas y algo de new age. Optó por la banda sonora de Hamlet. Necesitaba estímulos fuertes. Con las primeras notas de la obra cinematográfica compuesta por Patrick Doyle volvió a su mesa de estudio.

A los pocos segundos, comenzó a darse cuenta de que sus esfuerzos eran inútiles. Parecía como si la folclórica cantase con una sinfónica de fondo. Su ánimo empezó a resquebrajarse. El examen sería una dura prueba.

Cerró los ojos y entonces escuchó el ruido de la puerta al abrirse.

Sabía quién era. Sólo ella tenía llave.

Suspiró.

–¿Laia?

Su novia entró en la salita. Como para dar prueba del calor que ya empezaba a hacer, llevaba apenas una falda que le llegaba por la mitad de los muslos y una especie de mini-jersey que le dejaba el ombligo al descubierto. Su precioso ombligo redondo y hundido. La falda era negra, el jersey, rojo. El conjunto rivalizaba en esplendor visual con la no menos negra y rizada cabellera que le caía sobre los hombros y la espalda.

Le sonrió muy brevemente, antes de fruncir el ceño, mirar a su alrededor y exclamar:

–¿Qué haces con la ventana cerrada y la música tan alta? ¿Estás loco?

Isaac ya no dijo nada. Se limitó a soltar un bufido de impotencia y resignación. Cuando Laia pasó por su lado en dirección a la ventana alargó una mano y la atrapó sin dejarla seguir. No le costó mucho tirar de ella y obligarla a sentarse en sus rodillas. El contacto obró como una descarga eléctrica en ambos. En plena fanfarria orquestal sus labios se unieron suavemente, antes incluso de que la muchacha le rodeara con sus brazos. Isaac hizo lo propio por la cintura. La piel de Laia le proporcionó toda la paz que necesitaba.

Cuando se separaron, un minuto o más después, ella le sonrió de nuevo.

–Hola –suspiró.

–Hola –dijo él.

–¿Estudias o trabajas?

–Ni lo uno ni lo otro.

–Pues no estoy dispuesta a esperarte más de diez años, ¿sabes?

–Ya me has esperado diecinueve, ¿no?

–Es distinto. No te conocía.

El siguiente beso duró aún más. Los dos perdieron la noción del tiempo. Entre el tema que sonaba al entrar ella y el siguiente, la voz de la folclórica los invadió como una especie de gota fría intempestiva. Laia empezó a reír aún con los labios pegados a los de él.

–Vale, ya veo –rezongó.

–Es sordo –se encogió de hombros Isaac.

–Demasiado, ¿no?

Ella se levantó y, pese a lo que sonaba al otro lado, fue a la ventana para abrirla. El muchacho la dejó hacer. Después de todo, lo de estudiar comenzaba a ser problemático. Prefirió contemplarla. En tres meses podían cambiar tantas cosas. Tantas…

–No te esperaba –le dijo.

–Me han cancelado una clase, y para quedarme allí tirada…

Laia abrió la ventana. Su gesto coincidió con un zapping más. La cantante enmudeció para dar paso al diálogo de otra película un tanto más calmada. Se asomó al exterior, como si buscara el origen de los disturbios, y luego, tras darse media vuelta, quedó allí, apoyada en la parte inferior del marco.

–Ven –pidió Isaac.

–Ah, ah –negó la chica–. Visita de cortesía porque ayer no te vi. Pero tú a estudiar.

–Sí, ya.

–Pues me voy.

–Un beso más.

–Claro.

No supo si ella le habría obedecido o no. El teléfono sonó en ese instante sembrando de distancias el escaso par de metros que les separaba. Isaac puso cara de fastidio y resignación, a partes iguales. Soltó el aire retenido en sus pulmones antes de alargar un brazo y retirar el inalámbrico de su soporte. Se lo llevó a la oreja y tras apagar el compact con el mando a distancia preguntó:

–¿Sí?

La voz era desconocida, formal.

–¿Isaac Soler de Raventós?

–Yo mismo.

Pensó en una de esas llamadas que anuncian la obtención de un premio y se preparó para colgar.

–Disculpe la molestia, señor. ¿Es usted hermano de José María Soler de Raventós?

–Sí.

–Mi nombre es Álvaro. Sargento Álvaro Benamide, de la comisaría de Madrid centro, señor Soler.

Miró a Laia. Continuaba en la ventana, con los brazos cruzados, hermosa y llena de vida. Mientras la observaba, frunció el ceño muy despacio.

–Perdone, ¿cómo ha dicho?

–Me temo que tengo malas noticias para usted, señor Soler –continuó el hombre del teléfono–. Porque es la única familia del señor José María Soler de Raventós, ¿no es así?

La folclórica reapareció en sus vidas.

A pleno pulmón.

–Sí, ¿qué sucede?

Se había puesto en pie, tenso. Laia perdió la sonrisa.

La pausa fue muy breve.

–Debo informarle de que su hermano perdió la vida anoche, señor Soler –desgranó con un tono aún más oficial y solemne, cargado de pesares–. Lo siento. Para ser exacto, y lamento tener que darle la noticia, todo hace indicar que se suicidó. Es mi deber…

–¿Cómo… dice?

Deseó gritar, pero no pudo hacerlo. La maldita cantante parecía burlarse de él. Laia ya estaba a su lado, preocupada por su repentina palidez.

Y entonces, despacio, como si fuese un niño, el hombre del otro lado del hilo telefónico se lo repitió, palabra por palabra, haciendo que la idea, junto con la realidad, penetrase en su mente.

Chema.

Muerto.

POR la ventanilla del avión y a lo lejos, bajo él, se veía la tierra multicolor, unas veces con predominio de los ocres más pálidos, otras con los marrones más duros y secos, y otras rojiza y yerma, roturada y delimitada por los segmentos de los caminos o las carreteras, las acequias o las simples lindes de los campos. No había ni una sola nube. El anticiclón debía de estar instalado en mitad de la Península. Así que el paisaje era de una constante aunque cambiante belleza.

Por lo menos para sus ojos.

De niño creía que los países eran de colores. Había un mapa en la escuela, muy viejo, colgado de la pared, y en él España era azul, Portugal, verde, Italia, roja, Francia, amarilla, Inglaterra… Un día descubrió que no era así, y que ni siquiera existían las fronteras desde el aire. Fue la primera vez que viajó en avión, a los ocho años, cuando sus padres aún vivían. Parecía haber pasado una eternidad desde aquello y únicamente habían transcurrido doce años.

El mundo era sin duda un lugar hermoso por conocer y descubrir.

Tenía tantas ganas de comenzar a explorarlo…

–¿Desea algo de beber, señor?

Giró la cabeza. La azafata le sonreía con aire diligente y encantador. El hombre de su lado estudiaba un informe financiero o algo parecido.

–Agua, por favor.

Esperó a que la mujer se la sirviera. Luego la dejó encima de su mesita sin tocarla y volvió a mirar hacia abajo, hacia la España que se extendía como una alfombra bajo sus pies, a nueve mil metros de distancia. Estaba más alto que la cima del Everest y afuera la temperatura era de menos cincuenta grados. Siempre le había gustado viajar en avión. En apenas un lapso de tiempo una persona podía cambiar sol por noche, calor por frío, un mundo por otro.

Algún día, cuando fuese periodista, viviría más en los aviones que en tierra, y haría los grandes reportajes que deseaba realizar, en la India, Tíbet, Nepal, Kenia, Papúa…

Algún día.

Ahora ya no sólo era por sí mismo, sino por Chema.

Se sintió abrumado por una pesada carga de tristeza. Trataba de no pensar, pero le era difícil. Debía estar examinándose y en lugar de eso viajaba a Madrid para hacerse cargo del cuerpo de su hermano. Su única familia.

Estaba solo.

No sentía miedo, pero sí respeto, prudencia. Ni siquiera había conseguido llorar. Le costaba llorar. A veces lo necesitaba, pero salvo el nudo albergado en su garganta y un primer escozor en los ojos, todo se quedaba ahí. Tampoco había llorado al morir sus padres. Delante de los dos féretros, con los cuerpos destrozados por el accidente y por tanto ocultos a su mirada, se limitó a quedarse muy quieto, muy serio, muy asustado, mientras Chema le cogía de la mano y le decía que no temiera nada, que no se preocupara, que cuidaría de él.

Lo había hecho, a pesar de que Chema muy pronto se convirtió en uno de los mejores fotógrafos de actualidad y su vida cambió de raíz con los viajes, los reportajes, los premios y todo lo demás. Al principio, una mujer se ocupaba de casi todo, la casa, la intendencia y el largo etcétera habitual. Después ya no pudieron seguir viviendo juntos, porque él mismo le pidió a Chema la oportunidad de espabilarse por su cuenta, a los diecisiete años. Chema se la concedió. Necesitaban espacio. Su hermano apenas estaba en casa, y cuando recalaba en ella traía amigas y vivía su vida de free lance con total libertad. Lo único que siguió necesitando de él fue que le pagara los estudios y el pequeño apartamento, minúsculo, en el que vivía. De alguna forma Chema siempre extendía su manto protector y amigable en torno a él.

Y él no sólo le quería. También le admiraba. Un ejemplo que seguir, un modelo que imitar. Chema Soler, el fotógrafo de Bosnia y Chechenia, de Uganda y Chiapas, el más reciente World Press Photo, uno de los galardones internacionales con mayor prestigio. Ése era su hermano.

–Instinto, Isaac, instinto –solía decir–. Las cosas pasan, aquí y allá, en todas partes. Pero es el instinto el que te hace llegar hasta ellas justo antes de que sucedan, una fracción de segundo antes, que es todo lo que yo necesito. El tiempo preciso para enfocar con mi cámara y captarlo. Si algo sucede y no hay un fotógrafo o una cámara cerca, ha sucedido igual, pero es diferente. La fotografía o la imagen es lo que da carta de naturaleza al hecho, lo que lo certifica y autentifica. Puedes contárselo al mundo, en mil o cien mil palabras, y el mundo te creerá. Incluso se estremecerá con ello. Pero dáselo en una imagen, y entonces será tuyo. Le golpearás en mitad del alma, le arañarás la razón, le conmocionarás la conciencia.

A pesar de eso, había preferido estudiar periodismo. Nunca sería tan bueno como Chema con una cámara en las manos. Lo suyo eran las palabras. Y algún día, los dos viajarían para cubrir una revuelta o una guerra, un terremoto o el estallido de un volcán. Los dos. Harían los mejores reportajes, y al final todo el mundo leería: «Texto: Isaac Soler. / Fotos: Chema Soler.».

Qué rápido se terminaban los sueños.

Y qué amargo el despertar.

–Te llevaré conmigo cuando acabes la carrera de periodismo.

–No, antes, ¡este verano, por favor! Así practico.

–Anda ya, cállate, enano. ¡Que no te quedan a ti horas de prácticas antes de echar a volar!

–Sabes que soy bueno.

–Como si eso bastara –se echaba a reír Chema–. Las balas son de verdad, ¿sabes? Pasan tan cerca de ti que no puedes dejar de temblar. ¿Me imaginas teniendo que cuidar de ti, de mí y de las cámaras, todo a la vez?

–¡No te defraudaría!

–Hace un año yo mismo me hice caca encima, ¿no lo sabías? Pues ya lo sabes. Dos horas sin poder movernos, y con tanto miedo que la diarrea se hizo espuma de afeitar: ¡fffffssss! Vamos, Isaac, no seas crío.

–¡No soy crío!

Pero lo era. La diferencia de edad estaba ahí, imposible de evitar. Casi diez años. Para ambos, un mundo. Después de Chema, sus padres habían tenido una niña que murió al poco de nacer. Y como en tantos casos de hijos inesperados y descolgados de los mayores, cuando ya parecía imposible, había llegado él.

Sí, muchos años de distancia.

Con los viajes de Chema por un lado y sus estudios por el otro, se veían poco, demasiado poco.

Ahora lo lamentaba.

Isaac descubrió que tenía la garganta seca de pronto, al apartar sus ojos de la ventanilla y mirar el vaso de agua, con la servilleta y la bolsita de cacahuetes depositada al lado. Mecánicamente se llevó el vaso a los labios y bebió dos largos sorbos. Estaba fría porque el hielo se había fundido. Luego se guardó la bolsita de cacahuetes en el bolsillo de su camisa.

Otra de las recomendaciones de su hermano.

–No tires nunca comida, ni la dejes. Puede servirte. A lo mejor para darle a un niño del país al que vayas, o a lo peor para ti mismo si pasa algo y el avión se cae o lo secuestran unos terroristas.

Para Chema todo tenía sabor a aventura. Le contaba lo que hacía y a él se le caía la baba. Cuando le dieron el World Press Photo tres meses antes…

Sí, Chema Soler de Raventós estaba en la cumbre.

Por eso no tenía el menor sentido que se hubiese suicidado.

¿Por qué?

–¿Por qué?

Se encontró con la mirada de soslayo del hombre que leía los informes cargados de cifras y datos. No pasó nada. El ejecutivo del puente aéreo volvió a lo suyo e Isaac intentó calmarse respirando profundamente.

En ese momento el avión practicó una desaceleración súbita y pareció empezar a perder altura.

No se equivocó.

–Señoras y señores, hemos iniciado el descenso al aeropuerto de Madrid-Barajas, en el cual esperamos tomar tierra en diez minutos. Por favor, pongan el respaldo de…

Isaac cerró los ojos. Estaba a diez minutos de todo, y aún no podía creérselo. Iba a buscar el cuerpo de su hermano, muerto por su propia mano, y aún no podía creérselo. Era una pesadilla, pero estaba despierto.

–Para ser periodista gráfico hay que hacer un pacto con el diablo, Isaac –le dijo una vez–. Es la única forma de que no te pase nada. Y yo lo he hecho, así que, tranquilo. Soy inmortal.

Algo había fallado. Algo.

LOS dos hombres se detuvieron delante de la camilla cubierta en su totalidad por una sábana de color verdoso. Le llevaban unos tres pasos de ventaja, así que tuvieron que esperar a que Isaac los alcanzara y se quedase quieto entre ambos, con los ojos muy fijos en aquella sábana, y con toda su atención presa de lo que contenía.

La mirada de los dos hombres estaba revestida de gravedad, pero había algo en ella, en la de uno y en la de otro, que destilaba un mucho de rutina. Posiblemente estuviesen habituados incluso a algo peor, padres frente al cuerpo de un hijo destrozado por un accidente de tráfico o una hija abatida por las drogas, asesinatos, víctimas inocentes del juego de la vida…

–¿Preparado, señor Soler? –preguntó el que estaba más cerca de la camilla.

Le llamaban «señor Soler». No le gustaba. Sonaba muy extraño.

Asintió con la cabeza. Nada más.

El hombre retiró la parte superior de la sábana. Lo hizo despacio, tomándose su tiempo con solemnidad, como si temiera despertar a la persona oculta bajo ella. El rostro de Chema quedó al descubierto y con él todo el peso de la evidencia que, hasta ese instante, se había negado a aceptar.

La última duda.

Había esperado que no fuera él, que se tratase de un error. Lo había deseado con la inocencia que produce ver tantas y tantas películas en las que eso era no ya lo deseado, sino lo lógico para abrir una trama.

Chema tenía los ojos cerrados, y una expresión de perpleja paz cincelando sus facciones petrificadas por la muerte. Eso fue la primera realidad. Después llegaron las restantes, la tez pálida, casi ya marmórea, la sensación de hallarse delante de un muñeco de cera, mala copia del auténtico, la barba revuelta, lo mismo que el cabello, su extrema delgadez acentuada por la pérdida de peso o consistencia en la carne y los músculos.

Los dos hombres esperaron.

–Es… mi hermano –acabó concediendo Isaac.

La sábana volvió a su posición original. La nariz de Chema fue la pequeña cumbre que coronó de nuevo su oscura realidad. La identificación estaba formalizada, pero aun así, Isaac no se movió de donde estaba. Los dos hombres tampoco.

Intercambiaron una rápida mirada.

–¿Desea volver a verle? –preguntó el que había hablado la primera vez.

–No.

–¿Quiere quedarse solo unos segundos?

–No –miró el resto del cuerpo, que se adivinaba desnudo bajo la sábana, y agregó–: ¿Le van a hacer la autopsia?

La respuesta fue evasiva.

–Su hermano se tomó un frasco de Alprazolan, señor Soler.

–Mezclado con media botella de whisky –habló el segundo hombre.

Evidente y fácil.

–Y la carta no deja lugar a dudas –volvió a expresarse el primero.

La carta.

Desde que le hablaron de ella sentía un regusto amargo en la boca del estómago.

Expulsó el aire retenido en sus pulmones y acabó aceptando su derrota. Dejó caer la cabeza sobre el pecho. Ya no quedaba mucho más por hacer o preguntar, a pesar de que no había hecho ni preguntado nada. Todavía.

–¿Qué es el Alprazolan? –quiso saber.

–Un tranquilizante –se apresuró a explicar el primer hombre.

–A base de benzodiacepinas, un principio activo que actúa sobre el sistema neurovegetativo –continuó el segundo, aliviado por la posibilidad de hablar de algo concreto.

–Ayuda a contrarrestar el estrés. Cuando no se puede comer, dormir y descansar a su tiempo…

–Todas las top models suelen utilizarlo.

–Con un par de pastillas de más, y si encima se une a un vaso de alcohol, el resultado puede ser demoledor.

–Su hermano se tomó…

De pronto hablaban y hablaban, y como tenía a cada uno a un lado, parecía estar en medio de un estéreo. Así que optó por ponerse en movimiento, cortando la última frase del segundo hombre. Echó a andar tras darle la espalda al cadáver de Chema, y los dos hombres se callaron y le siguieron.

Traspasaron la puerta del depósito, atravesaron dos pasillos, tomaron un ascensor, cruzaron otro pasillo más, hasta que se encontró en el despachito donde le recibieron al comienzo. Hacía un millón de años. Completada la identificación, quedaban los trámites, las firmas, el…

–Esto es suyo.

Miró la bolsa. Chema solía viajar siempre con muy poco equipaje. Poquísimo. Sólo lo imprescindible. Acostumbraba a decir que era mejor comprarse los utensilios de aseo allá donde fuera, lo mismo que una camiseta si le hacía falta. Luego lo tiraba todo. Sabía que en la bolsa, amén de algún pantalón o camisa, calzoncillo o calcetines, encontraría las cámaras. Dos como mínimo. Cámaras, carretes, filtros, luces, baterías, objetivos y demás aparejos de profesional.

–¿Se encuentra bien, señor Soler?

¿Cómo se encontraba? Conmocionado. Sí, la palabra lo resumía bastante bien. Sentía el peso de la conmoción.

Pero aún no había logrado reaccionar.

Quería llorar, sentir mucho más, desbloquearse.

–Sí, estoy bien –mintió.

La bolsa seguía sobre la mesa. No la había tocado.

–¿Desea usted inspeccionar las pertenencias de su hermano?

–No, no es necesario.

–Lamentamos que otros compañeros suyos, periodistas, se hayan enterado del hecho.

–Es lógico –aceptó Isaac.

–Al parecer era muy conocido –intercaló el segundo hombre.

–Famoso –dijo el primero.

–¿Tiene alguna idea de por qué lo hizo?

Era la misma pregunta que se había estado haciendo y repitiendo desde el primer momento.

–No.

–La carta no dice mucho al respecto –manifestó el primer hombre.

–Es ambigua –convino el segundo.

De nuevo ella. La carta.

El adiós de Chema.

–¿Ustedes han averiguado algo? –los miró casi como si los desafiara.

–No –reconoció el segundo hombre.

–Se hospedó en el hotel Acacias; llegó a eso de las nueve de la noche y pidió un bocadillo al servicio de habitaciones. A las dos volvió a pedir algo: una botella de whisky. Eso fue todo.

–¿No había minibar? –inquirió Isaac.

–Quería una botella entera, y de cierta marca. Dijo algo acerca de que las cosas había que hacerlas con estilo. Insistió para que se la subieran, al precio que fuera.

–¿Sabe qué hacía su hermano en Madrid?

–No.

–Siendo su única familia…

–Iba y venía, ¿entiende? A veces me llamaba desde Nueva York y al día siguiente resulta que estaba en Somalia. ¿Saben lo que es un free lance?

–¿No trabajaba para un periódico?

–También, pero sin una exclusividad absoluta. Era más bien cuestión de fidelidades. Un acuerdo tácito.

Volvió a surgir el silencio, como si hubiese estado agazapado durante los últimos dos minutos a la espera de su oportunidad. Esta vez los hizo sentir incómodos. Quedaban tan sólo las firmas, el papeleo.

Isaac miró al primer hombre, el que tenía más aspecto de mando.

Quedaba lo más importante, al menos para sí mismo.

–¿Y la carta? –preguntó–. Me gustaría llevármela.

POR la hora, el avión de regreso a Barcelona iba medio vacío, así que no compartía el viaje con nadie sentado a su lado. El asiento desocupado junto a él le proporcionaba una rara sensación de aislamiento y soledad. Lo había agradecido. A los cinco minutos del despegue, y en cuanto pudo bajar la mesita frontal para apoyarse en ella, extrajo de su propia bolsa de mano el dietario de su hermano.

Lo encontró en la bolsa de viaje que le habían dado con las únicas pertenencias de Chema, junto con las cámaras y muy poca ropa, como ya sabía. Era un dietario normal y corriente, en el que él anotaba citas y planes. Lo había hojeado tan sólo brevemente. Ahora era distinto. Ahora disponía del tiempo que durase el vuelo, y de mucho más al llegar a casa. De todas formas, tampoco había mucho que ver.

Siempre creyó que la vida de su hermano estaba densamente ocupada, llena de citas, viajes, planes y otras historias, aunque como fotógrafo la noticia pudiese saltar en el lugar más inesperado y en el instante más inoportuno. Hoy aquí, mañana allí. Ahora descubría que no era así, al menos del todo. En el dietario no había gran cosa.

Primero, la fecha de la muerte. Esa tarde Chema había tenido una cita con un tal Victorino Martín. La anotación era rápida y estaba en mitad de la columna, sin precisar la hora. Buscó el nombre en la agenda telefónica de Chema, una agenda electrónica simple y pequeñita, Sharp ZQ-M221B de 64 kB, muy operativa. Lo encontró, pero salvo el número de teléfono no había nada más, ni dirección ni otros detalles. Ya que tenía la agenda electrónica encendida, la examinó. Había 375 números en la memoria, pero nada anotado en los apartados de «Apuntes», «Aniversario», «Gastos» o «Agenda». Evidentemente, Chema prefería el dietario, aunque anotase los teléfonos en algo que pudiera llevar siempre encima. Cerró la iluminación de la pantallita pulsando el «off» y se concentró nuevamente en el dietario.

Ninguna luz anterior o posterior a la fecha de la muerte, salvo el nombre de Victorino Martín. Al final del dietario había un billete de avión del puente aéreo utilizado únicamente en sentido Barcelona-Madrid. Lo había comprado ese mismo día según la fecha. Toda la documentación de Chema, en cambio, iba en su bolsa: pasaporte, certificados de vacunaciones, etc. No se imaginaba por qué el billete lo llevaba aparte.

Pasó las páginas del dietario hacia atrás. Era extraño, y evidente: las anotaciones apenas si existían después de la concesión del World Press Photo. Ese día parecía un vértice. Antes, las páginas estaban más emborronadas, con nombres, teléfonos, horarios, recordatorios. Ni siquiera había apuntado nada en la significativa fecha del 25 de abril, de eso no hacía apenas nada, cuando recibió el premio en Amsterdam: el Ojo de Oro, la estatuilla que le acreditaba como merecedor del máximo galardón fotográfico internacional amén del Pulitzer.

Recordó las imágenes de televisión, lo emocionado que se sintió al ver al primer ministro holandés entregándole a Chema el premio a la mejor fotografía del año.

Todo tan cercano, y al mismo tiempo ya tan lejano.

Continuó pasando las páginas del dietario hacia atrás hasta llegar al 1 de enero, y después hizo el camino regresando hasta el presente. Era como si el premio le hubiese cambiado los hábitos además de la vida. Chema no estaba nada endiosado, pero de alguna forma, y por alguna extraña razón, en las semanas posteriores a su proclama como merecedor del WPP, parecía como si no hubiese trabajado.

Comprobó los escasos nombres con la agenda electrónica. Todos se hallaban en ella. La única persona que salía de forma más amplia en el dietario era Laura, su último amor, su novia actual, aunque él odiase esa palabra. Isaac no la conocía, aún no había coincidido con ella. Ni siquiera por el teléfono al tratar de ponerse en contacto con su hermano, porque siempre lo cogía él o sonaba el automático.

Chema no era de los que se casaban.

Amaba demasiado su libertad.