7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: LITERATURA INFANTIL - El Duende Verde

- Sprache: Spanisch

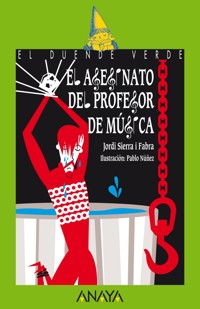

El profesor de música, Gustavo Valbuena, ha sido secuestrado fruto de una siniestra apuesta. Irene, Berto y Antonio son los alumnos designados por el criminal para resolver las pistas del macabro juego y salvar la vida del profesor. Solo tienen hasta las dos de la tarde, y les esperan varias pistas y acertijos relacionados con la música que deberán resolver. Tendrán que poner en práctica todos sus conocimientos de solfeo, historia, y también mucho sentido común, para llegar a tiempo de evitar el desastre.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 126

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Jordi Sierra i Fabra

El asesinato del profesor de música

Ilustración: Pablo Núñez

Contenido

Querido lector

1

2 for us

Fábula de los 3 hermanos

Las 4 estaciones

Take 5

From a Buick 6

The magnificent 7

8 days a week

Sinfonía n.º 9

Las cuatro y 10

11 y seis

10 years gone + 2 hearts

13 días

14 years

Little 15

Cloud 9 + 7 seas of Rhye

At 17

18 till I die

19 días y quinientas noches

Ara que tinc 20 anys

Agradecimientos y otras historias

Si te gustó este libro, no te pierdas...

Créditos

Querido lector

¡Ah, la música! Siempre he sido un rockero, desde niño. Bueno, de niño me oía óperas por la radio, pero con la aparición de los Beatles... de cabeza. Durante años fui director y/o fundador de las principales revistas de música de España. Lo dejé todo para seguir mi vocación literaria y viajera, pero sigo escribiendo con música, tengo 30.000 discos, y en mi casa hay muchas fotos mías con estrellas de este universo mágico y maravilloso.

Hoy lo que más siento es no haber tenido clase de música en la escuela. No sabéis la suerte que tenéis los que, aunque sea una hora a la semana (bendita hora), os sumergís en el mundo mágico de las corcheas, las fusas y las semifusas. ¡Lo que daría por saber tocar un instrumento! Pero no cayó esa breva, eran otros tiempos.

Si el arte es lo único que nos diferencia de las bestias y nos hace entrar en armonía con el universo, la música es el arte supremo, porque supone comunicación instantánea entre el ejecutante y el espectador. Pura sensibilidad.

Por eso, porque las palabras tienen vida propia, puede que las cosas no ocurrieran exactamente como os las cuento aquí. Aunque el relato de lo que le sucedió a Martín en un verano inolvidable de su vida os puedo asegurar que es absolutamente cierto. ¡Palabra de cuentista!

Después de “matar” a profes de matemáticas y lengua, este libro es un homenaje a todos los profesores de música que, luchando contra corriente, a veces en solitario, casi desapercibidos, tratan de haceros amar esta maravilla humana.

Keep on rocking!

Capítulo

1

(U2)

El profesor de música, Gustavo Valbuena, escribía las cinco líneas de un pentagrama en la pizarra. Era como si no hubiera hecho otra cosa en la vida, porque le salían milagrosamente iguales, perfectas, separadas por el mismo espacio. Eso era algo que, sin duda, les maravillaba. A veces, cuando no había mayores en clase, intentaban hacer lo mismo. Y era imposible que las cinco rayas salieran igual. Una u otra se torcía. Una u otra salía mal. Una u otra quedaba separada más o menos de las restantes. En cambio, él... ¡zas, zas, zas, zas y zas! Ahí estaban.

Luego, con soltura profesional, las empezaba a llenar de notas, como pájaros colgados de los alambres de las torres de alta tensión que jalonaban las afueras de la pequeña ciudad, aunque algunos lo llamaran todavía «pueblo grande».

Parecía mentira que de todo aquello pudiera salir música.

El profesor Gustavo les miró de reojo.

La cara iluminada.

La sonrisa feliz.

Porque, pese a que parecía dar clase a un montón de piedras, él era feliz. Un tipo siempre esperanzado que creía que, tarde o temprano, el gusanillo de la música penetraría en sus cabezas.

Le gustaba más la música que la miel a las abejas o un caramelo a un niño. Y se trataba de toda la música, TODA, nada de elitismos. Clásica, jazz, rock, fusiones varias... Decía que sin música no se podía vivir, que era el alimento del espíritu, la energía del alma, el color de la vida, el tal y el cual. Cada clase era un canto de amor por su asignatura, aunque él no lo llamara así.

Lo llamaba despertar.

Algunos, lamentablemente, seguían dormidos.

Dormidos con los ojos abiertos, porque no entendían ni media, por más que lo intentaran. A fin de cuentas, la música no era como las matemáticas o la lengua. ¿Qué más daba saber las notas o cantar o lo que fuera? ¿Iban a ser músicos? No. En cambio, las matemáticas, aunque difíciles, sí servían para algo. Y también leer y escribir. Eso era básico.

Pero la música...

Por eso les suspendían tanto o iban tan apretados en matemáticas y en lengua.

Debajo de las cinco líneas del pentagrama, de pronto, su maestro trazó una sola raya y la llenó de signos a una velocidad tremenda. Salían más rápido de su cabeza que las palabras de la boca de Felipe, que era una ametralladora hablando.

Luego se volvió hacia ellos.

—¿Qué tenemos aquí? —preguntó jovial el profesor Gustavo.

Nadie abrió la boca.

—Vamos, vamos —los apremió.

—Notas —susurró una voz.

—Brillante, Marcelo, brillante —suspiró.

Hubo algunas risas.

—¿Alguien sabe cuántos compases pueden formarse con estas notas?

Los más versados comenzaron a contar.

Los menos, siguieron a cuadros.

—Nueve —dijo Elisenda.

—Diez —dijo Marcos.

—Once —dijo Prudencia.

El profesor Gustavo miró a esta última.

—Once —asintió.

Y se puso a separar las notas trazando líneas verticales para separarlas.

Prudencia era la única que tocaba la guitarra, escribía letras y ya cantaba en los festivales del colegio y en la fiesta mayor. Lo suyo sí era vocacional. El día menos pensado grabaría un disco, triunfaría y pondría el nombre de la ciudad en un mapa.

Además, no era insoportable.

No iba de guapa, aunque lo era.

Dos o tres la miraron con respeto por su sapiencia. Dos o tres más, abatidos.

Estos últimos eran los más negados.

Irene, Berto y Antonio.

Casualmente se sentaban juntos, como si el destino los hubiera escogido con un dedo tonto y acusador.

El profesor Gustavo les abarcó con una mirada triste.

—Antonio, ¿cómo se llaman los signos que tienen duración pero no tienen sonido?

Antonio se puso rojo. Estuvo a punto de decir «kilómetros».

—Silencios —le sopló alguien a su espalda.

—Eso, silencio, Marta —la reprendió el maestro antes de dirigirse a Berto para preguntarle—: ¿Dónde están los semitonos de la escala de DO?

Berto tragó saliva y puso cara de pensárselo mucho, pero que mucho. Tanto que dejó de respirar y acabó rojo como un tomate.

—Entre MI-FA y SI-DO —exhaló en medio de una bocanada de aire el profesor Gustavo.

Ya no quiso ridiculizar a Irene.

—Chicos, ¡chicos!, ¿no os dais cuenta de que el arte os hará mejores personas? Las piedras no se emocionan viendo un cuadro porque no tienen ojos, ni escuchando una sinfonía porque no pueden oír. ¡Pero nosotros sí tenemos ojos, y oídos, y sensibilidad! ¡El arte es lo único que nos hace mejores, que nos acerca a todo de una forma... única, especial! ¡El arte nos da sensibilidad! ¡Y de entre todas las manifestaciones artísticas, la música es la más inmediata y directa! Un cuadro hay que ir a verlo, a un museo o a un estudio, o fotografiado en un libro (aunque no es lo mismo), y una película exige un tiempo para visualizarla, lo mismo que un libro para ser leído. Pero la música está en todas partes: en la tele, la radio, por la calle, en un ascensor, en uno de esos malditos coches con las ventanillas bajadas y el volumen a toda mecha... ¡Es un regalo!

—¿Y qué necesidad hay de saber música para que te guste una canción o una de esas cosas sinfónicas?

—Ninguna, es una opción, pero saber de algo no te hace daño, y más tratándose de arte; al contrario, te va a enriquecer la vida, y, créeme, una vida rica y plena es mucho mejor. ¡Y no digas «cosas» sinfónicas, un respeto!

Se echaron a reír.

—Ya se pone trascendente —musitó Antonio.

—¡Jo!, hay que ver cómo le da —susurró Berto.

Irene estaba triste.

Le gustaba el profesor Gustavo.

Era tan inocentemente apasionado, joven, atractivo...

—Callaos y no lo compliquéis más —les dijo a sus dos compañeros.

—Bueno, tenemos todo el curso por delante para tratar de cambiar esto —se cruzó de brazos el maestro—. No es la primera vez que me tropiezo con adoquines en el asfalto de la carretera de la música.

Iba a sonar el timbre.

Cinco, cuatro, tres...

—La próxima semana quiero que me traigáis una lista con las diez canciones que más os gusten ahora mismo y el porqué. ¡Y el porqué razonado, nada de porque sí o porque os pone o...!

Dos, uno...

El timbre.

Todos se levantaron para salir del aula de música, a la que asistían solo una vez por semana, porque la música, como siempre, estaba supeditada a todos-todos los planes de estudio, que la convertían en algo de lo más superfluo y en apariencia estéril.

El profesor Gustavo trató de mantener su sonrisa, pero le costó.

Le costó mucho.

A veces parecía que la sociedad caminaba... corría hacia el caos.

El vacío existencial.

—Irene, Antonio, Berto, quedaos —dijo de pronto.

Capítulo

2FOR US

(Lennon-McCartney, The Beatles)

Al profesor Gustavo le habían puesto ese nombre por un músico llamado Mahler. Gustav Mahler. Sus padres eran forofos del tipo música-clásica-y-lo-demás-no-vale. Lo sabían porque él mismo se lo había dicho el primer día de clase. Al contrario que el profesor de matemáticas, serio y con aspecto avinagrado, o la profesora de lengua, inflexible con la gramática y la ortografía, Gustavo Valbuena era asequible y cordial. Y no estaba empeñado en que la música clásica era la única buena. Siempre decía que la música era música, y que el aria de una ópera podía ser ejecutada con una guitarra eléctrica de la misma forma que una canción pop podía tocarse con violines a modo de sinfonía. Sabía un montón. Solía llevarles grabaciones, porque en su casa tenía 30.000 discos entre los viejos vinilos y CD, así que predicaba con el ejemplo. Sus clases semanales hubieran sido geniales de no ser por la parte práctica, el lío de las notas, los pentagramas...

—¿Qué os pasa? —les soltó a bocajarro.

—¿A nosotros? —tomó la voz cantante Berto.

—Nada —concluyó Antonio.

—Sí, sí os pasa —se empeñó el profesor—. No es que os parezca difícil o incomprensible, es que no queréis aplicaros. Ya sé que con una hora a la semana no basta, pero al menos las nociones más elementales...

—Mi abuelo me dijo que, cuando era niño, le hicieron estudiar latín. ¿Y para qué le sirvió eso? Para nada —dijo Berto.

—Eso es lo que cree él, o lo que crees tú. Todo sirve. ¿No comprendes que lo del latín era una excusa? De lo que se trataba en el fondo era de que aprendierais a pensar, a razonar, a usar un diccionario para traducir frases, a interpretar palabras. El conocimiento es infinito. Nunca podréis llenar el vaso del todo. Pero si vais por la vida con ese vaso medio vacío siempre os quedaréis atrás, os faltarán vitaminas mentales, energías espirituales, estímulos vitales. ¡Tratad de llenar el vaso, con cuantas más cosas, mejor! ¡Un día descubriréis que todo sirve, hasta lo más ínfimo!

—Usted defiende lo suyo porque le gusta —farfulló Antonio.

—¿No os gusta la música?

—Oírla, bailarla, pero de ahí a lo otro...

—Por Dios, Berto, ¿qué es lo otro?

—Pues leerla o tocarla —dijo el chico.

—Eso es difícil —le apoyó su compañero.

—Os equivocáis, no lo es. Lo que pasa es que no le veis ningún valor y pasáis de ello, por eso no prestáis atención, y aunque lo hagáis, no os esforzáis por retener nada. Así os va. Pensáis que por una hora a la semana y sin que la nota valga para mucho... ¿Tanto os cuesta entender que si sabéis escribir, pintar, tocar un instrumento, lo que sea que se relacione con el arte, tendréis más estímulos vitales y una sensibilidad especial que os hará más humanos? ¡No me digáis que no sois sensibles, porque lo sois! ¡A ti te vi llorar de rabia el día que aquellos gamberros le pegaron a aquel perro callejero! —se dirigió a la silenciosa Irene—. Y vosotros os pusisteis de parte de Ndongo el día que se metieron con él por ser de otro color —les dijo a los dos chicos—. Tenéis corazón. ¡Llenadlo de cosas buenas! ¡Y la música lo es! ¿Sabéis cual es la definición de música?

No hubo respuesta, solo aquella seriedad triste y pesada.

—La música es el arte de combinar sonidos en el tiempo —anunció el profesor Gustavo igual que si proclamara una verdad incuestionable, con pomposa afectación—. ¡Sonidos en el tiempo! ¿No es una descripción maravillosa? Si os esforzáis un poco, un día me lo agradeceréis.

—Nos esforzamos —quiso dejarlo claro Antonio.

—No lo suficiente —apostilló el maestro.

—No somos burros —manifestó Berto—. Irene es buena en mates, Antonio en lengua y yo...

—¿Qué puedo deciros? —no le dejó terminar su defensa—. A mí tanto me da que saquéis un diez en todo. Bueno —rectificó—, no me da igual, claro, pero ya me entendéis. Yo defiendo lo mío. Yo soy el profe de música, ya lo sé, el loco, el rockero enamorado de los clásicos, el clásico con alma de rockero. Y encima soy un suplente, un apagafuegos. Hasta los demás profesores pasan o me toman por nada y me miran por encima del hombro. Sin embargo sé lo que me digo. ¿Os caigo bien?

—Sí —habló por primera vez Irene.

—¿Seguro?

—Claro.

—Pues no lo parece. Voy a enseñaros algo.

Abrió un libro y pasó sus páginas. Cuando encontró lo que buscaba se lo mostró. Era... una mano llena de signos musicales.

Parecía antigua.

—Esto lo hizo un italiano llamado Guido d’Arezzo. Nació más o menos allá por el 991 o 992 y falleció también más o menos después de 1033. Era monje de la abadía benedictina de Pomposa, cerca de Ferrara, Italia. Lo de Arezzo viene porque se estableció en 1025 en esa población italiana y allí realizó tareas musicales en la cátedra de la villa. Gracias a él tenemos lo del DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, que eran las primeras sílabas de los versos de un salmo en latín, ¿lo recordáis? Os lo expliqué el primer día de clase.

Asintieron con la cabeza sin dejar de mirar el grabado.

—Sus métodos le hicieron famoso. Llegó hasta el Papa de Roma con ellos. Esta mano la hizo para que los estudiantes pudieran reconocer las notas, cantar... Fue la primera «chuleta» de la historia. Una «chuleta» legal, por supuesto.

—¿Por qué nos la enseña?

—Solo para que veáis, y comprendáis, que la enseñanza de la música viene de lejos, y que ha formado parte de la historia reciente de la humanidad. Fijaos en esa mano —sus ojos se llenaron de ternura—. A mí me parece lo más bello que jamás se haya hecho. Todo el aprendizaje musical está en ella.

Miraron más y más aquella ilustración.

Querían sentir la misma pasión que su maestro, pero... No todos los gustos eran iguales.

Irene deslizó la vista más allá de la ventana.

A lo lejos, recortada sobre la falda del monte, se veían los restos de la vieja fábrica, aquella que había aportado riqueza a la localidad durante casi cien años, ahora cerrada, abandonada desde hacía más de una década y convertida en una ruina prohibida a causa de su peligrosa estructura de hierros herrumbrosos.

La vida era una lotería.

—Bueno, eso es todo, supongo —dijo el profesor Gustavo—. Podéis iros.