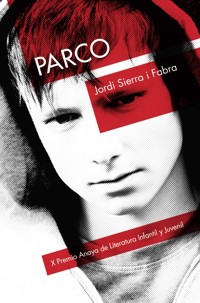

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Bruño

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Castellano - JUVENIL - PARALELO CERO

- Sprache: Spanisch

Un prestigioso abogado que reanuda su actividad tras su paso por la política, recibe el misterioso encargo («misteroso» porque el solicitante se escuda en el anonimato) de defender a un adolescente acusado de haber asesinado a su madre. Al conocer al presunto homicida, el abogado se verá involucrado en una historia que le conducirá a descubrir su propio pasado. Con un final sorprendente, esta obra constituye una mezcla de novela policíaca y retrato social cargado de fuerza y humanidad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 209

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

En memoria de Teodoro Larriba.

Prólogo

LE habían hecho muchas fotografías, demasiadas, pero una cosa era que se las tomaran en actos públicos o en la tribuna de oradores del Parlamento, y otra muy distinta que lo hicieran en casa, en su propia casa, en el despacho, la sala, la terraza y otros lugares familiares, teniendo que posar. Se le antojaba muy extraño. Se sentía como un falso top model, aunque por lo menos el fotógrafo, que se daba cuenta de ello, le dirigía con mucho tacto, para extraer el mejor partido posible.

–Así, muy bien. Cruce los brazos. Perfecto. Ahora mire hacia la derecha… No, no, su perfil bueno es el izquierdo. ¿Se lo han dicho alguna vez? De acuerdo. Una más así. Ahora, si me hace el favor de sentarse en esa butaca…

El periodista que le entrevistaba casi había terminado, pero el fotógrafo tenía que irse, de ahí que la entrevista estuviese momentáneamente detenida. Mientras esperaba, el periodista curioseaba por el pequeño despacho hogareño, con las paredes llenas de diplomas y fotografías, las estanterías repletas de libros y la mesa cargada de papeles. No quiso dar impresión de ser un cazanoticias a la búsqueda de un reportaje sensacional, así que acabó sentándose de nuevo.

El fotógrafo terminaba el carrete.

–Me quedan tres –dijo–. Vamos a ver… ¿Puede colocarse ahí, señor Sanromá?

Le obedeció. Estaba justo al lado de una fotografía en la que se veía al Rey dándole la mano. La intención del fotógrafo era clara. Tal vez por la presencia de la figura real a su lado, no supo si cruzarse de brazos o… De nuevo, el de la cámara acudió en su ayuda.

–Siéntese un momento y cruce la pierna; así podrá apoyar las dos manos.

Las tres últimas instantáneas fueron disparadas. El fotógrafo comenzó a guardar rápidamente la cámara y los tres objetivos utilizados, mientras el periodista y el objeto del reportaje esperaban. Cuando llegó la hora de la partida, se dieron la mano cordialmente.

Teodoro Sanromá no tuvo necesidad de llamar a nadie, ni de acompañarle él mismo a la puerta de la casa. Como por arte de magia, aunque fuese un detalle nada casual, Norma apareció en ese instante.

–Ah, querida –sonrió–. ¿Puedes…?

–Claro –corroboró ella con su sonrisa–. Si me hace el favor…

Les vieron salir del despacho y se quedaron solos de nuevo. El periodista todavía contemplaba el lugar por el que acababa de desaparecer la esposa de Teodoro Sanromá, envuelta en su atractiva presencia. Al ver que su entrevistado se sentaba, optó por hacer lo mismo. La libreta de anotaciones volvió a sus manos, y la pequeña grabadora, apagada minutos antes, comenzó a funcionar.

–Bien, ya casi estábamos –le confirmó–. Veamos…

–No se preocupe. Hoy todo el día va a ser igual –dijo cansinamente el dueño de la casa.

–Después de más de diez años en el Parlamento, y de tres legislaturas, su retiro de la política le devuelve a la vida privada. ¿Con qué planes?

–Mi idea es retomar mi vida, sencillamente. Siempre quise ser abogado, y además criminalista. Supongo que de niño veía demasiadas películas de Perry Mason –sonrió una vez más–. Apenas pude ejercer cuando acabé la carrera, y es hora de que lo haga. Creo que he quemado una etapa interesante, muy absorbente, pero, aunque algunos crean lo contrario, yo nunca fui un político al uso, sino más bien un hombre que creía en una causa y se puso al servicio de ella.

–Sin embargo, en el partido muchos le veían como un claro candidato a un puesto de mayor relieve justamente ahora, y usted es consciente de ello.

–Verá… –pareció bucear en algún lugar de sí mismo, en busca de la respuesta o las palabras adecuadas para contestar a la observación del periodista–. Yo me metí en política, aceptando ser candidato, porque Virgilio Teyá me lo propuso. Él creía en mí, y yo se lo agradezco. Ni siquiera pensé que, en el lugar en que estaba en aquella primera lista, pudiera ser elegido, pero… lo fui. No sé si usted se acordará, porque es muy joven, de que hubo un baile de diputados en el recuento final. O salía yo, o salía uno de otro partido. Cuestión de unos pocos votos y tantos por ciento. Finalmente la suerte, o como quiera llamarlo, cayó de mi lado. Apenas setenta votos lo decidieron. Así me encontré en esto y, una vez aceptado y asumido, trabajé como el primero. Y ya… en la segunda y la tercera legislaturas, mi nombre estaba situado mucho más arriba, como habría sucedido ahora en el caso de haber aceptado seguir. Creo que lo he hecho lo mejor que he podido y he sabido, correspondiendo a la confianza que Virgilio Teyá puso en mí antes de morir. Ahora, sinceramente, creo que han de ser otros los que tomen el relevo. España ha cambiado, todo es distinto, se ha realizado una ingente labor y se necesitan ideas nuevas. En política no es bueno anquilosarse. Tengo cuarenta años, y ésa es una magnífica edad para empezar de nuevo.

–¿Cree que le beneficiará su popularidad en su nueva faceta?

–¿Popular yo? No, por Dios, no creo. Siempre habrá gente que sí me reconocerá, pero pienso que he tenido el acierto de moverme en las sombras, de formar parte de comisiones parlamentarias que han trabajado mucho, pero no de cara a la galería, y mis intervenciones en la Cámara han sido esporádicas.

–Yo no lo llamaría «trabajar en las sombras». Los casos Turquesa, Vanitros y Fortesa dieron mucho que hablar, y acapararon titulares. Usted los sacó a la luz pública.

–Era mi deber, pero nunca lo hice por destacar. Es la primera vez que acepto conceder una serie de entrevistas como ésta, y si lo hago es por reconocimiento hacia ustedes, para agradecerles precisamente el no haber sido objeto de ningún interés fuera de lo común.

–Es usted modesto.

–No creo en la modestia.

–Pienso que, en cuanto abra su despacho de abogado, tendrá una buena cola de clientes.

–Eso espero yo también –se sinceró Teodoro Sanromá, haciendo un gesto de esperanza.

–Muchas personas opinan que es una lástima que abandone usted la política, precisamente por esa imagen de honestidad que ha dado.

Teodoro Sanromá no respondió. Se limitó a abrir las manos y a plegar los labios hacia arriba, en un gesto mitad impotente, mitad resignado. Fue el punto final de la entrevista.

–Bien, pues… –el periodista ojeó las muchas páginas garabateadas en su libreta, a la búsqueda de la pregunta olvidada o el dato perdido, y acabó cerrándola. Se inclinó hacia delante y apagó también la grabadora–. Me parece que esto es todo.

–¿Por qué utiliza los dos métodos? –quiso saber el ex-político.

–Me fío de mis anotaciones, porque es muy pesado tener que escuchar después toda la entrevista y transcribirla. Pero es bueno guardar las cintas con lo que dicen los entrevistados, por precaución.

–¿Ha tenido algún problema?

–Una vez, con un futbolista. Ya sabe… –el periodista se puso en pie.

–Sí, supongo que siempre hay gente que habla de más y luego… Delante de un micrófono, algunos se vuelven locos.

–No tan locos. Nosotros vendemos periódicos, y ellos imagen, escándalos y cosas así –acabó de guardarlo todo antes de agregar–: La entrevista aparecerá mañana.

–Bien.

Salieron del despacho. Teodoro Sanromá no se extrañó al comprobar que en el vestíbulo del piso ya le aguardaban otras tres personas, esta vez armadas con un equipo muy profesional, incluida una cámara de televisión y un par de focos manuales.

Todo el día.

Su último día al servicio de la política, del partido, del país.

Nunca hubiera pensado que su adiós mereciera tanto interés, tanta publicidad. Realmente había creído estar en las sombras, trabajar y nada más.

Se sintió veladamente orgulloso, incluso casi feliz.

Norma reapareció también, como una perfecta anfitriona.

–Señora –se despidió el periodista–, ha sido un placer. Gracias por el té.

Ella no dijo nada. Le sonrió y le dio la mano mientras su marido abría la puerta. Los tres que esperaban ya estaban de pie, dispuestos a iniciar su turno. Al cerrarse la puerta, los ojos de Teodoro y Norma se encontraron un segundo. Fue suficiente. No sólo para él era el último día de su vida política.

Y había mucho más cansancio en la mirada de su esposa.

Capítulo primero

Primer día, domingo

ERA la primera vez que se veía con ojos neutros en la pantalla del televisor, sin ningún tipo de pasión o intención. La deformación política le había obligado durante muchos años a ver siempre más allá de lo que sus palabras pudieran estar expresando. Se trataba de imagen, de credibilidad, de dar una apariencia, de ser honesto, de parecer simpático; en suma, todo lo que empujaba al público, al electorado, a confiar en alguien, bien fuera una persona o las siglas del partido al que representaba.

Ahora era distinto.

Allí, frente a él, en la pequeña pantalla, ni siquiera estaba Teodoro Sanromá Viladecans, sino su otro yo, un personaje fabricado a lo largo de más de una década, un extraño que cerraba una puerta y decía adiós.

Sus sentimientos estaban divididos.

Deslizó una mirada cauta en dirección a Norma, que le escuchaba con atención, aunque se sabía de sobra todo cuanto decía o pudiera decir. Lo había repetido hasta la saciedad en las últimas horas. Su esposa, sin embargo, asistía con muda solemnidad a ese canto de cisne, y había algo en ella que no lograba descifrar, algo invisible que le alcanzaba de lleno tanto en la boca del estómago como en el cerebro. Quizá una pantalla protectora, tal vez una distancia.

Un extraño sentimiento.

–¿En qué piensas? –rompió el silencio incluso antes de que su pequeña alocución, incluida en el informativo, terminara y diera paso a otro tema.

Norma le miró.

No se excusó en la vaguedad.

–¿Por qué no dices la verdad, que estás cansado de los políticos, los pactos, las componendas, las campañas descalificadoras, del sentimiento que tiene mucha gente de que, quien quiere el poder, es para ejercerlo en su propio bien?

Acusó el golpe, aunque la culpa era suya, por preguntar.

–No puedo decir eso y tú lo sabes –repuso revestido de cautelas.

–Antes no le tenías miedo a la verdad.

–Habré madurado.

–Yo no lo llamaría así.

–Vamos, Norma.

Su mujer se encogió de hombros y volvió a centrar su atención en el televisor. Habían terminado de comer, así que los dos tenían en sus manos sendas tazas de café. El único ruido procedía del aparato ubicado a unos cinco metros de la mesa, con su espléndida pantalla panorámica.

En ese instante la imagen de la presentadora suplió a la de Sanromá y cambió de tema sin abandonar aún las noticias referidas al país. Un accidente múltiple en la autopista del Mediterráneo. Investigaciones sobre un fraude millonario a Hacienda. Planes para paliar la eterna sequía.

Teodoro Sanromá continuó observando de reojo a su esposa.

Y como tantas veces a lo largo de las últimas semanas, de los últimos meses, las dudas reaparecieron en su ánimo, llenándole de zozobras.

La amaba, estaba seguro de ello, pero en algún lugar del camino había sucedido algo, y ni siquiera sabía qué podía ser. ¿Una larga década a caballo entre Madrid y Barcelona, viviendo más en el puente aéreo que en estas dos ciudades? ¿El agotador cansancio de las crispaciones políticas? ¿La ausencia de hijos pasando factura? ¿El desengaño? ¿La cuarentena de años de su propia existencia? Los dos caminaban de pronto por el filo de la navaja, y vivían un punto crítico, un punto sin retorno. No le había dicho que, además de estar cansado de la política y tratar de recuperar sus sueños, quería quedarse en Barcelona y volver a ser abogado por ella, por la defensa de su amor, por la recuperación de los signos vitales de cuanto les hizo ser uno solo años atrás, al conocerse y casarse.

Años. Quince ya.

Y él había pasado los mejores lejos de casa.

Deseó levantarse, abrazarla, besarla y decírselo, pero se encontró sin fuerzas.

Tal vez no fuera el momento.

Ahora tenían tiempo.

Mucho tiempo, aunque en el fondo pareciese todo lo contrario.

Recordó a Norma a los veinte años, la edad que tenía ella cuando la conoció. Una chispa. Mejor dicho, toda una descarga eléctrica. Fue un bálsamo de energía capaz de darle paz y liberarle de sus locuras al mismo tiempo. Después de unos años haciendo el crápula, cambiando de novia como de camisa, luciendo su fama incipiente y su buen carisma, ella le dio estabilidad, amor, fuerza… Todo. Así de fácil. Así de difícil. Conocerla fue quererla, quererla fue amarla y desearla, y después…, a los cinco meses se casaban. Ella muy joven, él prometedor.

Norma seguía siendo muy hermosa a sus treinta y cinco años. No los aparentaba. Una mujer en su plenitud.

Aunque ahora los silencios fuesen tan opresivos.

El televisor seguía desgranando noticias, como si formaran un rosario de tragedias. La presentadora hablaba de un monstruoso asesinato. En la pantalla apareció un agente de policía llevando a alguien esposado, con una cazadora por encima de la cabeza.

–… y el adolescente, al parecer drogado y borracho, degolló a su madre por causas aún desconocidas…

El asesino era introducido en un coche celular. Algunas personas se arremolinaban a su alrededor.

–El suceso ha causado una profunda conmoción en…

Norma se levantó de la mesa. Pudo ser por el efecto de la noticia, o simplemente porque estaba harta de calamidades. Al hacerlo, él también se olvidó de lo que sucedía en la pequeña pantalla. Siguió los pasos de su mujer hasta que la vio salir de la estancia. En su lugar quedó un poso aún más silencioso y amargo. Un poso con sabor a derrota.

Teodoro Sanromá pensó que necesitaba tiempo para volver a ocupar su espacio y, especialmente, para que ella se sintiera de nuevo cómoda y segura en él.

Era como si volvieran a empezar.

Quince años después.

Algo hermoso si no fuera porque él mismo, como buen político, sólo creía en las realidades, no en los sueños, ni en los finales felices de Hollywood, ni en las segundas oportunidades, ni en las quimeras adolescentes.

Los adolescentes asesinaban a sus madres.

Él también se levantó de la mesa, de golpe, pero fue para escapar de sus pensamientos, de su depresión, de la lucha de su ánimo contra el peso de las evidencias.

Salió de allí dejando que el televisor continuara, ya sin público, su recital de fatalidades.

Después de todo, y aunque fuera una ventana abierta al mundo, en ocasiones y aunque sonase egoísta, ¿qué importaba lo que le pasara a ese mundo?

Alrededor de la mesa familiar, presidida por Enrique Montornés, la animación era global, aunque no todos participaban de ella con la misma intensidad. Elisenda, la madre de Norma, hablaba con su hija mientras Constanza parecía estar más pendiente de lo que decían su padre y su cuñado. Teodoro, por su parte, intentaba mantenerse centrado en las palabras de su suegro, aunque no le resultaba fácil. La noticia de que les esperaban a cenar le había dejado desarmado, sin recursos, con la guardia baja, y no tenía fuerzas para recuperarla. No con Enrique Montornés y su oratoria, su pesada insistencia, su tozudez de triunfador que habla desde la experiencia.

–Teodoro… ¡Teodoro! –decía en ese momento elevando la voz–. ¡Abre los ojos, hijo! ¡Has estado un montón de años en las esferas del poder y, como se dice, quien tuvo, retuvo! Yo no digo que no esté bien abrir de nuevo tu despacho de abogado, pero… –hizo un gesto de fastidioso dolor– ¡no te precipites y piénsalo! ¡Te pido que lo medites! ¡El dinero está en los negocios, y vosotros –miró a su hija directamente en busca de apoyo– no sois lo que se dice ricos! Vamos, que sé muy bien que el sueldo de diputado no es ningún chollo.

–¿Quería que me llevara unos cuantos millones…? –bromeó sin ganas Teodoro.

–¡No, hombre, no! –se apresuró a manifestar el cabeza de familia–. Lo único que hago es exponer una evidencia, un hecho.

–Yo creo que Enrique tiene razón –intervino su esposa, al ver que la conversación principal pasaba a ser la que mantenía su marido–. No estáis en condiciones de jugar a nada, ni de arriesgaros. Además, ahora ya pensaréis en tener hijos, ¿no?

–Mamá, por Dios, qué manía te ha entrado con eso –protestó su hija Constanza.

–¡Quiero ser abuela; ya me toca! –manifestó enfáticamente la mujer–. Contigo separada y sin perspectivas, sólo me queda Norma.

–¿Y Roberto?

–¡Ya, vaya otro! –resopló Elisenda–. Aunque se case, va a quedarse a vivir allí, en Houston, así que…

–Está bien, mamá –pareció consentir Constanza–. Como no estoy dispuesta a aguantar a nadie más, me harán una inseminación artificial y seré madre. Así, todos contentos. ¿Qué te parece?

–¡Hija, a veces eres…! –no encontró la palabra adecuada para rebatir a la menor de la familia.

–Constanza –intervino de nuevo Enrique Montornés–, haz lo que quieras, porque siempre lo has hecho, pero te aseguro que, como cometas una estupidez así, me vas a oír.

–Un momento, un momento… ¿Por qué es una estupidez? –saltó ella frunciendo el ceño.

–Un hijo ha de tener un padre –afirmó su madre.

–Ya, y las parejas separadas en las que los hijos no ven nunca a su padre, ¿qué?

–¡Pero lo tienen! –gritó Enrique Montornés–. No se puede castigar a una criatura con la falta de uno de sus padres sólo por egoísmo.

–¡Papá, por favor!, ¿en qué siglo vives?

La discusión se generalizó, pero únicamente entre Enrique Montornés, su esposa Elisenda y su hija Constanza. Norma y Teodoro Sanromá intercambiaron una mirada silenciosa de un lado a otro de la mesa. Una mirada cargada de asepsias, incolora. Era algo corriente a lo que estaban habituados desde hacía años, y más desde que Roberto, el único hijo varón de los Montornés, se marchó a trabajar a Houston. A Teodoro le caía bien. Roberto representaba el toque juicioso, además de la propia Norma, en el clan de su mujer. Treinta y dos años de notable inteligencia y futuro. Con él, las tías y demás parientes, la misma cena habría sido más soportable.

Norma se concentró en el postre, así que Teodoro se sintió solo. Su suegro, un viejo tiburón de la industria, reflejaba todo el poder que siempre había ostentado tanto en sus gestos como en su forma de hablar. La madre de Norma era la dignidad personificada, elegante, clásica, anclada en un pasado que trataba de mantener inamovible contra viento y marea. Constanza, por el contrario, significaba el cambio generacional con todas sus consecuencias, aunque ya no fuera una adolescente rebelde, sino una mujer, una mujer de veintiocho años con un matrimonio fracasado a cuestas y toda la agria feminidad de su despecho por bandera, satírica, punzante, destilando irónica amargura cada vez que abría la boca.

Y Enrique Montornés quería que Teodoro se metiera aún más allí dentro, trabajando con él, o dirigiendo alguna de sus empresas.

–¡Bueno, de acuerdo! Y si adopto un niño, ¿qué? –gritaba en ese instante Constanza.

El efecto fue el mismo.

–¿Estás loca? –gritó su padre.

–Una amiga mía ha adoptado un niño rumano, y está encantada –les informó ella.

–¡Sólo faltaría eso! –gimió su madre–. ¿Son esos niños que a veces salen por la tele, desnutridos y enfermos? ¡Pobrecillos! Que Dios les ayude, pero adoptar uno y pensar qué habrá sido de sus padres y…

–¿Y uno peruano? –siguió pinchándola Constanza–. Salvo por los rasgos, que son indios…

–Ya vale, Constanza –la detuvo Norma.

Las dos hermanas se miraron, y la cordura de la mayor prevaleció sobre el instinto de la menor. A fin de cuentas, ambas sabían que toda aquella discusión no tenía el menor sentido, y que Constanza sólo hablaba de ello para molestar. Era experta en encontrar temas así. Lo hacía desde que, al fracasar su matrimonio, Enrique Montornés le había anunciado: «Ya te lo decía yo; te previne.»

Norma no se detuvo ahí.

–Papá –dijo despacio–, Teodoro tiene claro lo que quiere hacer, y yo le apoyo, así que ya basta de propuestas y de decirle lo que te parece y la de oportunidades que se pierde por no aceptar tus ofertas, ¿de acuerdo?

–Hija, que yo sólo quiero lo mejor para vosotros… –se defendió el hombre.

–Lo sé, papá –concedió Norma–, pero lo mejor suele ser siempre lo que tu instinto te dice que has de hacer. ¿O has olvidado que tu padre quería que fueras médico, y tú seguiste tu impulso ignorando su opinión?

–Eran otros tiempos –trató de hablar Elisenda.

Nadie le hizo caso.

–Hombre, yo sé que Teodoro vale –dijo Enrique Montornés–. Lo ha demostrado. Pero eso de ser abogado…

–Y además de los que defienden a asesinos –puntualizó su mujer estremeciéndose.

Norma iba a decir algo más, pero se encontró con los ojos de su marido y guardó silencio. No por ello Teodoro abrió la boca. No solía hacerlo en casa de su suegro. Dejó la servilleta en la mesa y bebió un sorbo de su vaso de agua.

El silencio, ominoso, acabó por romperlo una vez más la dueña de la casa anunciando:

–El café en la sala, ¿os parece?

Se levantaron. Norma y Constanza fueron las primeras en salir, iniciando una nueva conversación acerca del apartamento de la segunda. Elisenda se dirigió a la cocina. Enrique y Teodoro fueron los únicos en entrar en la sala, donde el televisor funcionaba sin que nadie supiera por qué motivo. El empresario se sentó en su butaca favorita, delante del aparato. Su yerno se quedó de pie.

En la pequeña pantalla volvía a hablarse del caso del muchacho que había degollado a su madre.

–Vecinos de la fallecida, Esperanza Jiménez, aún conmocionados por el hecho, han manifestado a esta redacción que su hijo menor era un joven conflictivo, con problemas, y que no estaban extrañados, aunque sí impresionados por el infortunado fin de la…

–Locos –desgranó Enrique Montornés–. ¡Santo cielo, están todos locos!

Teodoro Sanromá no hizo la menor observación. Continuó mirando la pantalla del televisor, allá donde un personaje sin importancia se había convertido en el centro de interés, al menos por espacio de unos minutos y durante unos días, no más.

Una historia como tantas.

Y se sintió inquieto al pensar que probablemente en aquel caso, como en muchos otros, la víctima fuese tanto la madre muerta como el hijo asesino.

Tal vez por ello se dio cuenta, por primera vez, de que volvía a ser abogado.

Capítulo segundo

Segundo día, lunes

LA correspondencia era abundante, así que se tomó la molestia de abrirla en ese momento, sin prisas. El simple hecho de poder tomarse su tiempo para menudencias como aquélla, de las que antes se ocupaba su mujer, cuando él estaba fuera, u otras personas en el despacho de Madrid, le confería la verdadera dimensión de su nuevo estado, la realidad de una súbita ociosidad que aún no acababa de digerir, tan extraña como inquietante. Se sentía igual que un coche que hubiese disputado las veinticuatro horas de Le Mans y, de pronto, se viera parado en seco. El mundo, el vértigo, seguía imparable a su alrededor, pero él estaba detenido.

Comenzó con la primera carta, una oferta de trabajo de un antiguo camarada de la universidad. Siguió con la segunda. Lo mismo, ahora procedente de un consorcio que requería sus servicios legales. Cinco cartas después se encontró con la tercera oferta. Pese a estar habituado a recibirlas a lo largo de los últimos días, no por ello dejaba de sentirse perplejo, y también irritado. Perplejo por la cantidad de manos abiertas que se le tendían, mostrándole mil caminos que seguir. Irritado porque en todos los que le escribían y le llamaban por teléfono se adivinaba la misma intención. Era un personaje notable, popular, así que los cantos de sirenas le buscaban en parte por ello. Pero más aún que a esa notabilidad, esos cantos iban dirigidos al poder, a lo que él había representado hasta hacía unos días. Venía de una situación de privilegio, así que todo el mundo pensaba que tenía contactos, amigos en las altas esferas, y que sus manos seguían estando hundidas en el caldero de oro de la vieja leyenda.

Algo que no era cierto.

Siempre había tenido por norma, y más desde que se metió en política, que la honradez era la clave de todo, de su propia vida, de su trabajo, de la supervivencia.

Por eso no tenía más que unos pocos ahorros.

Y por eso sentía aquel miedo que ni siquiera había confiado a Norma.

Miedo de fracasar, de fallar, de no alcanzar sus sueños. Un miedo infantil, adolescente, que reaparecía después de tomar una de las decisiones más importantes de su existencia.