9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Erotik

- Sprache: Deutsch

Einfach lieb ficken

Wer immer schon mal wissen wollte, was eine Beutelhutsche ist, wie man dämliche Anmachsprüche vermeidet, warum 2014 ein voll versextes Jahr war oder ob ein Leopardentanga für Männer ein gute Idee ist (nein!), der findet in diesen Kolumnen von Sophie Andresky die Antwort.

Erlebnis-Reportagen aus der Untenrum-Region, in der es freundlich feucht oder bissig zugehen kann.

Nichts zwischen Laken und Luder ist vor der spitzen Zunge von Sophie Andresky sicher. Hier erfahren Männer, was Frauen im Bett denken und Frauen fragen sich, ob Männer beim Sex überhaupt denken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 213

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Das Buch

Wer immer schon mal wissen wollte, was eine Beutelhutsche ist, wie man dämliche Anmachsprüche vermeidet, warum 2014 ein voll versextes Jahr war oder ob ein Leopardentanga für Männer ein gute Idee ist (nein!), der findet in diesen Kolumnen von Sophie Andresky die Antwort.

Erlebnis-Reportagen aus der Untenrum-Region, in der es freundlich feucht oder bissig zugehen kann.

Nichts zwischen Laken und Luder ist vor der spitzen Zunge von Sophie Andresky sicher. Hier erfahren Männer, was Frauen im Bett denken, und Frauen fragen sich, ob Männer beim Sex überhaupt denken.

Die Autorin

Sophie Andresky, geboren 1973, lebt als freie Autorin in Berlin. Mit ihren ebenfalls bei Heyne Hardcore erschienenen Novellen und Kurzgeschichtenbänden sowie den Romanen »Vögelfrei« und »Fuck Your Friends« wurde sie zur erfolgreichsten Erotik-Autorin Deutschlands. Ihre Artikel erschienen in zahlreichen Magazinen, derzeit schreibt sie für den Playboy.

Besuchen Sie die Autorin im Internet unter www.andresky.com

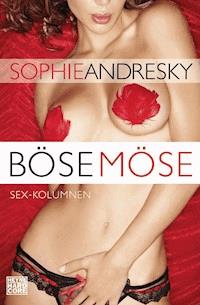

SOPHIE ANDRESKY

BÖSEMÖSE

SEX-KOLUMNEN

WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN

Der vorliegende Band enthält überarbeitete und erweiterte Kolumnen aus dem Playboy-Magazin und von joyclub.de

Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.

Weitere News unter www.heyne-hardcore.de/facebook

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Vollständige deutsche Ausgabe 11/2017

Copyright © 2017 by Sophie Andresky

Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlagillustration: DAS ILLUSTRAT, München,unter Verwendung eines Motivs von © Ontario Ltd. / Shutterstock

Satz: Schaber Datentechnik, Austria

ISBN: 978-3-641-18416-2V002

www.heyne-hardcore.de

Für Marcus. Für immer.

VERBRUNZT, ECHT VERBRUNZT!

»Du Pulversack, ich bin echt watz auf Beutelhutsche, los, bekibbiche mein Bitschigogerl, und dann komm her mit deinem Brunzrüssel, na was für ein toller Paddenspicker, los, du wurlerter Fotzhobel, ramm deinen Girigari in meine Gluntbürste, und ich werd klingeln wie ein Wecker, oh, ist das verbrunzt!«

Was schwer nach vogonischer Dichtung oder mittelalterlichem Rollenspiel (die Saubeuteleien der Wanderhure?) klingt, ist Dialekt-Dirty Talk, zusammengebastelt aus meinem Lieblingslexikon Der obszöne Wortschatz der Deutschen/Sex im Volksmund, herausgegeben von Ernest Borneman, dem Doktor Sommer für schmierige Erwachsene. Dieser Sexualforscher hat in meiner schwülsten Teeniezeit in einem Busenblättchen Fragen beantwortet wie: »Ich habe mich mit einem Kaktus selbst befriedigt, jetzt pikt es, was soll ich tun?« Das ist nicht erfunden! In der gleichen Zeitschrift gab es auf der letzten Seite eine Rubrik namens »Liebesbräuche fremder Völker«, einen höchst verstörenden pseudo-anthropologischen Reiseführer durch die Abartigkeiten exotischer Länder.

Das Beispiel von oben: Wer soll da was wo hineintun und warum? Wenn man sich beim Vögeln exzessivem Dialektisieren hingibt, herrscht schnell Verwirrung, sodass das Saubeuteln kein Schwein mehr versteht, geschweige denn, dass es jemanden anturnt. Manche Dialektbegriffe sind dabei durchaus charmant, »Dutteln zuzzeln« klingt doch viel freundlicher als »Brustwarzen saugen«, bei dem ich sofort an Alete und Milupa-Folgemilch denke. Generell bin ich aber kein wirklicher Mundart-Fan im Bett, wobei ich mit Mundart komische gurgelnde Laute, lispelndes Gezische und knotiges Gequake meine und nicht die Kunst, mit dem Mund wunderbar ekstatische Dinge aus der Abteilung Lecken & Lutschen anzustellen.

Mit wem kann man es im deutschen Sprachraum denn überhaupt zu tun kriegen?

Die Berliner Schnauze, die laut Joyclub-Umfrage 8,6 % der Mitglieder sexy finden, mag ja vieles sein, zurückhaltend und zartfühlend ist sie nicht. Man wird eher ruppig angeblafft als höflich umschmeichelt. Berliner Verkäuferinnen verarzten einen gern mal mit einem gekläfften »Wat woll’n Se denn?« bzw. »Soll’n Se haben«. Wie man mit dieser Klappe andere Zielgruppen aufreißt als drei robuste Damen vom Grill, die ganz scharf auf große heiße Würste sind, wird mir immer ein Rätsel bleiben. Sex mit einem waschechten und auch so klingenden Berliner stelle ich mir vor, als wäre man mit Mario Barth im Bett: »Weeßte-weeßte-weeßte, kennste-kennste-kennste …« Das hat den rauen Charme von Gummistiefeln und behaartem Männerkreuz, von Klempnern, die ein Rohr verlegen, und Taxifahrern, die bis in die Garage vordringen. »Icke, wa, ick hab dit janz jerne direktemang, wa.«

Sex mit einem Berliner Taxifahrer hatte ich übrigens tatsächlich mal. Der war aber Zyprer und sprach bergbachklares Hochdeutsch. Ich kam spätabends in Tegel an und war seine letzte Fahrt. Rumgekriegt hat er mich mit seiner Musikauswahl, elegische, suizidale Songs von Melody Gardot. Die waren so sexy, dass ich ihn bat, sie lauter zu stellen, was mir vorher und nachher nie wieder passiert ist. Nachdem er mir den Koffer bis zur Wohnungstür geschleppt hatte, lud ich ihn auf einen Weißwein ein, und die Dinge nahmen ihren Lauf.

Dann gibt’s da noch eine andere berlintypische Spezies, die unfickbar ist, egal, ob aus ihrem Vollbart die eichhörnchenfiepigen Laute dringen, die ich vermute, oder nicht: die Hipster, zugezogene Upperclass-Söhne, die sich gern mit Sperrmüll bemöbeln, Wollmützen aufsetzen und »irgendwas mit Medien« machen.

Über die müssen wir hier nicht reden, denn das sind Zugezogene, die berlinern nicht, und wahrscheinlich haben die gar keinen Sex. Bis sich so einer aus seiner hautengen Mädchenjeans gepellt und allen Freunden gewhatsappt hätte, dass er gleich im Retro-Schein seiner Lavalampe vögeln wird, wäre meine Geduld sowieso vorbei und ich weg.

»Ja schau, bist a fesche Tort’n«, hauchte der Wiener in mein Ohr, »di könnt I scho gleich vernaschn.« Wiener Schmäh, den 8,9 % der Joyclub-Mitglieder gern im Bett hören, hat immer etwas Klebriges, Verzuckertes. Der Wiener übertreibt gern, da muss man Lügen mögen, sonst kommt man nicht weit mit ihm. Solange es sich aber um Huldigungen handelt, ist meine Toleranzschwelle hoch, ein Mann darf mich und meine königliche Lieblichkeit gern ein bisschen feiern. »Sa so kniaweit und lass mi di pudern, bittschön.« In kleinen Dosen mag ich das Zuckerl sehr gern, aber wenn es ein dicker Fondant-Monolog wird, wird mir irgendwann leicht übel, denn die süße Cremigkeit geht schnell über in Schmalz, und der wird ranzig.

Dirty Talk im Wiener Schmäh klingt, egal, was der Herr Hofrat der Ekstas’n sagt, immer ein bisschen nach Grabrede. Nun gibt es ja Frauen, die im Bett daliegen wie »a scheene Leich«, da passt das vielleicht sogar. Neigt der Österreicher deswegen zum Patschehändchen? Ist er es gewohnt, seine Liebste beim Schnackseln wachhalten zu müssen? Ich bin während eines Wien-Besuchs mal an einen solchen Schnitzelklopfer geraten, also an einen Mann, der einen ständig klapst und pufft, tätschelt und spankt. Nach einem schönen A-tergo-Ritt mag ich einen saftigen Po-Klatscher als Abschluss durchaus. Da er aber, während er hinter mir zugange war, auf meinem Hintern herumtrommelte, als ob er für eine Bewerbung beim Safri-Duo übte, befürchtete ich, dass er mich auch noch in Ei und Mehl wälzen und panieren wollte.

Und hinterher? Breitet sich mit jedem Wort, das im Wiener Schmäh gesäuselt wird, Melancholie aus. Da ist es wieder, das Grab, und in ein solches getragen werden hier gerade die erotische Stimmung, die Romantik und die gemeinsame Zeit. »Woast, I bin zerkeit, sauteifemird, na pfiat di Gott.« So monologisiert sich der Wiener aus dem One-Night-Stand raus und wirft seiner Performance noch einen letzten begeisterten Blick im Spiegel zu. Sobald ich den Abschieds-Schmäh höre, sehe ich in Gedanken Falco vor mir, der sich mit süffisantem Lächeln selbst zuzwinkert und die Pomade striegelt.

Und das, was da gerade aktuell in der merkwürdigen Grauzone zwischen krachlederner Hose und Rockerjacke abgeht, die Begeisterung für den aalglatten Trachtenbubi Andreas Gabalier, der die Männlichkeit einer Enzianblüte mit der Modernität von Omas Spitzenschlüpfer vereint, dazu fällt mir sehr wenig ein. Da denke ich nur noch an Glockengeläut und Euterzitzen. Brunft-Musi halt, a bisserl modern gepimpt.

Immerhin, die Ösis haben Sex, wenn man nach ihren Dialekten geht, keine Frage, die pimpern und pumperln, bis das Geweih von der Wand fällt. Bei den Schweizern, deren Schwyzerdütsch es mit 7,8 % schwerer hat in der Joyclub-Community, bin ich mir da nicht so sicher. Pellen sich die Schweizer wirklich aus ihrer Unterpfüpf (dem Slip), machen sich blutt (nackt) und geben sich ein Müntschi (Kuss) unterm Dachbett (der Bettdecke)? Sie müssen es ja doch irgendwie miteinander treiben wie die Bergziegen, denn bisher sind die Schweizer nicht ausgestorben, was einen bei diesen verendenden Rachitis-Lauten und dem zugleich gemächlich dahinrollenden Kaschperle-Ton schon wundert. »Isch’s guat gsi, des Nächtli?« Ein Porno in dieser Mundart geht ja mal gar nicht. Oder klonen die sich in unterirdischen Genlabors? Immerhin haben sie uns das Buch meiner Kindheit geschenkt, danke, Frau Spyri, nämlich Heidi, und mit ihr die schärfste Gouvernante der Alpen: das Fräulein Rottenmeier. Die ist für mich bis heute nicht nur eine Fashion-Ikone, sondern auch der Inbegriff von Frauenpower und strenger Erotik, sie will nur dein Bestes, und auch wenn das manchmal ein bisschen wehtut: Du! wirst! es! ihr! geben! Und bei aller Züchtigung gilt immer: Der Dutt sitzt! Fräulein Rottenmeier war allerdings Frankfurterin, also Hessin, und über hessisches Gebabbel bzw. dessen Erotikfaktor (magere 3,8 % in der Umfrage) muss man wohl nichts sagen. »Du rattescharfä Schteschä, schbiel mit meim Zuggerschneckschä, na, is des ärodisch?« Nein, nein, nein! Auch Bülent Ceylan ist ja nur so lange ein traumschöner, sexy Mann, wie er Hochdeutsch redet und sein Haar kämmt, eben die türkische Loreley aus Mannheim. (Ganz nebenbei: Die Skandinavier haben es sprachlich auch nicht leicht. Schweden finden das Dänische dermaßen abturnend, dass ein Porno auf Dänisch für sie ein Brüller wäre. Dänisch klingt im Vergleich zum Schwedischen so, als hätte man den Mund voller Köttbullar.)

Schorsch, Paul und Sophie – das kölsche Trio. Was klingt wie eine neue Countryband, hatte mit Cowboystiefeln nur bedingt etwas zu tun – vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn ich welche angezogen und Kommandos gegeben hätte. Mir aber war nach Gänseblümchensex ohne Gerte, nach Streicheln, Züngeln und Vögeln, ganz artig, nur eben zu dritt. Also zog ich die kostbaren schwarzen Seidenlaken auf und empfing bestrapst meine beiden Liebhaber. Da sie Kölner waren und sich auch so anhörten, fiel Dirty Sex für die Aufwärmphase weg. (Nur 9,3 % der Joyclub-Gemeinde mögen im Bett bekölscht werden.) »Kommens bai misch bai, Liebelein«, also da würde ich an den Schnauzbartträger mit der Kochsendung denken, Horst Lichter, der angesichts seiner Kollegen immer gern beteuert, er könne gar nicht kochen, jedenfalls nicht so dolle wie z. B. Herr Schuhbeck, der ja gerade Ärger mit seinem Sex-Gewürz hat. Das Wort »Stippeföttche« klingt obszön, hat aber mit Analsex nichts zu tun, sondern meint einfach die Tatsache, dass der Kölner gern mal seinen Popo am Popo eines anderen Kölners reibt, gern auch in Uniform (Lady Bump!, oh yeah), und nein, das hat natürlich absolut gar nichts, keinesfalls, nie etwas Schwules, sondern ist Teil eines Karnevalstanzes und damit Kulturgut. Schorsch, Paul und ich tobten also durch die Laken bzw., sorry, das Plümmo, und stellten fest: »Jede Jeck eß anderß«, »et hät noch immer jot jejange« und schließlich »et kütt wie et kütt«. Darauf, also aufs dreimalige Kommen, ein dreimaliges »Alaaf«.

Immerhin auf Platz zwei mit sagenhaften 17,9 % kommen die Norddeutschen, die, man muss es neidvoll eingestehen, immerhin St. Pauli haben. Lilo Wanders, die Moderateuse der legendären Sendung Wa(h)re Liebe, wäre sonst nicht denkbar gewesen. Danke, Reeperbahn. Deren momentan prominenteste Schnapsdrossel, die wunderbare Ina Müller, nölt sich amüsant und hackebreit durch ihre Show Inas Nacht und hat auf jeden Fall Sex. Mit der Frisur hat man Sex, also hat man Sex gehabt, kürzlich, dieser zerrupfte One-Night-Stand-Look, mit dem sie sich unterm Tresen hervorschiebt, den muss man in der Maske erst mal hinkriegen. Aus dem Mund so einer sexy Nachtschwalbe klingt selbst »Na denn Prohust, ihr Dösbaddel« scharf. Da möchte man glatt mitsingen »Töf mol, ick hebb noch wat för di, min Seut’n«. Immerhin sagt sie nie »gooiiil«, denn dann höre ich sofort Sid, das Faultier aus Ice Age, reden, und ähnlich nervig wie dieses strunzdumme Plapperfrettchen mit Ottifantensound ist so eine Beschallung auf die Dauer. Faultiersex mag man sich ja auch nicht vorstellen. Aber selbst die vermehren sich. Wie die Schweizer.

Haidenai! Nur 6,4 % der Joyclub-Aktivisten schreckt Schwäbisch bei der Kontaktaufnahme nicht ab. Mir unverständlich, nachdem ich mal ein Wochenende in Stuttgart war und dort angeschwäbelt und angeschnäbelt wurde. »Lass uns a Kuageschle vool drenga.« Das klingt alles sehr sauber, sehr korrekt, sehr spießig, wie »Zeugungsakt«, und ich frage mich: Muss ich nach dem Vögeln die Kehrwoche mitmachen? Oder beim Entsorgen des Kondoms das Sperma herauskratzen, um es im Biomüll zu entsorgen? Ein Spitzendeckchen über das Lotterbett breiten? So klingt das nämlich, wenn Schwaben über Dings und Bums reden. »Dui hot a luschdigs Bronzgschirr.« Geil, gelle?

Man darf übrigens niemals, niemals eine Schwäbin auf Spätzle ansprechen! Die referiert stundenlang, als wäre es das Geheimnisvollste von der Welt, einen glitschigen Teig mit drei Zutaten von einem Holzbrett in siedendes Wasser zu schaben. (»Schätzle, des isch koi Kunscht net.«) Mir ist das so passiert mit einer eigentlich heißen Buchhändlerin, und zwar während ich zwischen ihren Schenkeln auf der Suche war nach ihrem Kitzerle und ganz viel Luscht. Wenn man eine Schwäbin nach dem Sex loswerden will, bittet man sie einfach, »ein paar von diesen komischen Nudeln« zu kochen. Die kommt nie wieder. Um einen männlichen Schwaben loszuwerden, verwechselt man ihn absichtlich mit einem Badener, prompt ist er tödlich beleidigt – hat mir ein Schwabe als Betthupferl verraten. (Dabei begreift niemand aus dem restlichen Bundesgebiet, wie sich ausgerechnet diese beiden verfeindeten Regionalwelten überhaupt voneinander unterscheiden.) Nur wenn man das Wort »Luscht« ertragen kann oder sogar ein bisschen scharf findet, kann es was werden mit der schwäbischen Nudel.

Obwohl Bayerisch mit 19,1 % Platz eins der beliebtesten Dialekte belegt, ist es für mich der Problembär unter den Dialekten, und das, obwohl Herr Stoiber (der seine Frau ja völlig ironiefrei und in aller Öffentlichkeit »Muschi« nennt) nicht mal zünftig poltert, sondern großkopfert daherschwadroniert. Die Begeisterung für »dös G’schlechtliche, dös Liabemochn«, muss an den Knödeln und den Dirndln liegen, am Klang sicher nicht. Mir ist das zu laut, zu derb, so als würde man ganze Knödel hervorwürgen. Und diese Müllpressenlache! Es kracht die Schwarte. »Da druckt’s oam an Schwitz ganz schee naus, gell?« Beim Bayerischen höre ich auch sofort die Bierfahne, und da wir Mädels uns Männer ja nicht schönsaufen können (wissenschaftlich bewiesen, auch nach Kübeln voller Prosecco bleibt ein Oger ein Oger) und Suff die Holzhackerbuam selbst auch nicht attraktiver macht, turnt mich das alles eher ab. Leider, leider bin ich alt genug, um mich noch an Franz-Josef Strauß zu erinnern, hoffentlich denke ich nie beim Sex an ihn, zu gern würde ich diese Erscheinung irgendwie mit viel Bully Herbig (o Bully, du scharfes Luder!) ausgleichen, Sackerzement. Schade, denn modisch gesehen muss ich ja vor den Bayern auf die Knie gehen – immerhin haben sie das Dirndl erfunden, das sexyeste Kleidungsstück ever. Ein Dirndl steht jeder Frau mit jeder Figur in jedem Alter, mocht dös Maderl fesch und pumperlg’sund. Es schnallt ohne Push-up oder sonstigen BH die Dutteln bzw. die Gaudinockerln hoch unters Kinn, schnürt die Taille eng und gibt im Rock viel Tanzbein frei. Die Schürze sieht immer adrett und schick aus. Mein neuestes G’wand hat, und da oute ich mich gleich mal als Unwissende, am Rock direkt auf dem Bauch einen breiten Schlitz eingenäht, ohne Knöpfe oder sonst was, man kann sich also unter der Schürze direkt an die Mumu fassen. Rock mit Eingriff. Ich rätsele und freue mich über Aufklärung, ob es in der Trachtenmode Slip-Portemonnaies gibt? Wofür ist das sonst da, wenn nicht für masturbatorische Untertisch-Intermezzi? An der Seppel-Lederhose kann man ja auch den Latz großflächig herunterklappen wie eine breite Ladeluke für das komplette Gehänge, alles ruft hier »g’standnes Manzbuid«, und schon wieder fällt mir Franz-Josef ein, da hilft kein Bully, ich brauche einen Exorzisten.

Aber alles, wirklich alles ist besser als die beiden schlimmsten und geografisch übergreifenden Sex-Dialekte: verklemmt und kindisch.

»Kannst du mal da unten?« Kann ich da mal wo was? Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden, und wer nicht in der Lage ist, Körperöffnungen und Handlungen zu benennen, hat auch keinen Sex verdient, jedenfalls keinen guten.

Ganz übel: Babysprache. Mag ja sein, dass das total authentisch kommt, wenn man eh gerade mit Windeln, Klistieren und Breichen zu Gange ist, aber für alle, die aus dem Krabbelalter raus sind und auch nicht mehr reinwollen, ist das doch unerträglich. »Mag dein Mösili denn Puttputt machen mit Meister Pimmelchen?« Nein, Mösili möchte Puttputt machen mit einem Erwachsenen, der nicht wie ein Teletubby spricht.

Im Sinne des gegenseitigen Verstehens ist es also sicherlich sinnvoll, wenn sich der Dialekt auf eine leichte Färbung beschränkt, gerade genug, um exotisch oder niedlich zu sein, aber nicht zu mundartlich, sodass man keine Ahnung mehr hat, was der Mensch vor einem da gerade erzählt.

Zum Schluss noch die Auflösung zum Eingangszitat:

»Du erotischer Mann, ich bin sehr interessiert an Geschlechtsverkehr, los, masturbiere meine Vagina, und dann komm her mit deinem Penis, na was für ein toller Penis, los, du erregender Penis, penetriere mit deinem Penis meine Vagina, und ich werde einen Höhepunkt haben, oh, ist das erregend!«

Das wäre es auf Hochdeutsch.

Auch nicht wirklich scharf, äh, watz.

T-REX IM BETT

23:57 Uhr: Das Leben ist schön.

Neben mir liegt ein seltenes Exemplar Mann: fingerfertig, multitaskingfähig und witzig. Schon sein Anmachspruch im Coffeeshop brachte mich zum Lachen. Er habe zwar einen unterdurchschnittlich kleinen Schwanz, fing er das Gespräch an, mache dies aber durch übergroße Begeisterung für die weibliche Anatomie wett, und wenn ich das nicht glauben würde, dürfe ich ihn gern hier und jetzt, zwischen Eclairs und fettfreiem Sojalatte, einem Quiz unterziehen – vorausgesetzt, ich sei bei fehlerfreier Beantwortung seine Siegesprämie.

Chapeau, die Prämie war ich gern.

Im Bett war er bestens gelaunt, pries meine Vorzüge wie eine Mischung aus Minnesänger, Teppichhändler und Harald Schmidt und beeindruckte mich und meine Klitoris nachhaltig mit einer klarinettentauglichen Fingertechnik, die er auch dann nicht unterbrach, als er seinen Schwanz in meine Mumu schob. Das ist ja normalerweise der Moment, ab dem sich die meisten Männer auf nichts anderes mehr konzentrieren können, aber dieser hier tippte, kreiste und trillerte weiter, und ich ließ mich zu einem sternschnuppigen Orgasmus fideln.

Nach einigen Minuten innigem Löffelchenliegen, in dem er mich noch mit einer Showeinlage über die Passform seines Zweimonatsbäuchleins in meiner Rückenkuhle amüsierte und ich überlegte, ob ich vielleicht einen Stand-up-Comedian aufgerissen hatte und mal meine Zielgruppe überprüfen sollte, weg von den schwierigen Lonely-Wolf-Typen und hin zum schrägen Spaßvogel-Vögler, nach diesem Postfick-Kuscheln also entsorgte er ohne Aufforderung sein Kondom im Müll und fragte sehr artig, ob er übernachten dürfe. Fast hätte ich gejubelt: übernachten? Zieh hier ein! Ich kannte ihn dreieinhalb Stunden und war verknallt. Was für ein Glücksgriff!

00:24 Uhr: Der Glücksgriff ist ein Albtraum.

Er schnarcht, dass das Mobile vor dem Fenster bebt. Er röchelt, schnorchelt, schnaubt, fiept, grunzt und ächzt, sein Rachenzäpfchen weht, seine Lippen blubbern, er röhrt, kräht, brummt und knurrt, aus seinem geöffneten Mund kommt eine T-Rex-artige Kakophonie der hässlichen Geräusche, und jedes davon zerrt an meinen Nerven. In der letzten Viertelstunde habe ich alle netten Optionen versucht: streicheln, ansprechen, stupsen, leise flöten, sachte mit den Fingernägeln kratzen, schütteln, dann etwas weniger nett anrempeln, stoßen und mit dem Ellenbogen knuffen. Laut klatschen, »Hey!« rufen, schnipsen, treten, anzischen. Nichts hilft. Er schläft. Er schnarcht. Ich leide. Eben fand ich ihn noch so toll. Ich wollte ihm Waffeln backen zum Frühstück. Jetzt hasse ich ihn und will, dass er weggeht. Und mit ihm diese furchtbare Ansammlung akustischer Zumutungen.

In Gedanken zähle ich die Messer in der Küchenschublade durch. Da gibt es dieses dünne mit der besonders biegsamen Parierklinge. Ich habe sämtliche Krankenhaus-Serien der letzten Jahre gesehen. Einen Luftröhrenschnitt sollte ich wohl hinkriegen. Beherzt angesetzt, und dann wäre endlich Ruhe.

Wieso nervt diese nächtliche Geräuschkulisse so unfassbar? Wieso macht sie den, der nicht schlafen kann, so erschreckend aggressiv? Vielleicht, weil ich nicht glauben kann, dass man von diesem Getöse selbst nicht aufwacht. Wenn jemand nächtens pupst, ist das auch nicht schön, aber nie würde ich ihm unterstellen, dass er es mit Absicht tut. Um mich zu quälen und zu zermürben. Schnarchern dagegen unterstellt man die pure Böswilligkeit. Der. Will. Dass. Ich. Durchdrehe!

Ein Teil meines Hasses auf Schnarcher liegt sicher im Neid begründet. Ich möchte auch so tief schlafen können. Und so schnell. Wie Männer sich aufs Kissen betten, ein- bis zweimal schmatzen, die Bettdecke unters Ohr ziehen und augenblicklich, sofort und ohne sensible, hochempfindliche Übergangsphase ohnmächtig in diese REM-Trance fallen – das macht mich fertig. Kein Herumwälzen, keine Durst- oder Pipi-Störung, kein Grübeln über das tagesaktuelle Versagen, kein Wiederkäuen der misslungensten Gespräche, kein Magenknurren, weil es abends wieder mal nur einen Joghurt gab, keine Eiszehen. Als würde der Mann eine unsichtbare Pumpgun auf sich richten und einfach abdrücken. BÄMM und gut! Ich möchte mir auch mal so den Stecker ziehen dürfen. Vor allem nach dem Sex bin ich hellwach, ich schlummere ein paar Minuten so halb, und dann bin ich wie angeknipst. Die Muschi pritzelt ein bisschen nach von der sexuellen Energie, das Adrenalin wabert fröhlich durch den Körper. Und ich liege da und schraube mir an den Nippeln vor Wachsein. An Schlaf ist nicht zu denken. Und schon gar nicht, wenn neben mir ein schnarchender Koloss den Soundtrack eines Eiswürfelmixers abspielt. Auf neunzig Dezibel kann es ein Rachenzäpfchenvirtuose bringen, das entspricht der Leistung eines Presslufthammers direkt auf meiner Schläfe!

Ich weiß, dass ich damit nicht allein bin. Die Statistik sagt: Mit dreißig schnarchen etwa 30 % der Männer und 10 % der Frauen. Im Alter sind es dann schon 60 % der Männer und knapp 40 % der Frauen. Die Medizin unterscheidet zwischen dem harmlosen Schnarchen, das einfach nur unerträglich für die daneben Liegenden ist, und dem gefährlichen Schnarchen, das zu Atemaussetzern führt.

01:45 Uhr: Ich will ihn tot sehen.

Er soll nicht leiden, aber er soll endlich still sein!

So, wie ich da im Dunkeln liege, sehe ich zwei Möglichkeiten, mit meinem minütlich eskalierenden Hass umzugehen:

1) Häusliche Gewalt. Verführerische Idee. Ich schwanke zwischen der Variante, ihm das Kopfkissen auf den Rachenschlund zu pressen, oder doch das Tranchierwerkzeug zu holen.

2) Verständnis aufbringen.

Damit versuche ich es zuerst. Er kann ja nichts dafür. Er macht das nicht mit Absicht. Er weiß wahrscheinlich nicht mal, dass er schlafend so eine Zumutung für die Menschheit ist. Und ich selbst habe ja eine ganze Reihe nervender Angewohnheiten, die eigentlich alle Bettgenossen immer klaglos hingenommen haben: Zum Beispiel mag ich tropische Temperaturen im Schlafzimmer (muckelige 26° find ich gut) und habe trotzdem immer kalte Füße, die ich ungeniert und parasitär zu ihm rüberschiebe. Ich stehe nachts oft auf. (Durst, Toilette, etwas notieren. Keine Ahnung, wann ich mal acht Stunden durchgeschlafen habe, vielleicht mit vierzehn, kann mich nicht mehr erinnern.) Ich bestehe auf einem riesigen Seitenschläferkissen, das mein letzter Freund wahlweise »die blöde Bettwurst« oder »dein Plüschpimmel« nannte und das ich bequem finde, weil mir sonst auf der Seite liegend der Busen im Weg ist (der Busen, liebe Männer, ist übrigens oft im Weg. Beim Aufstützen auf die Tischplatte zum Beispiel. Wenn frau sich in Shapingwäsche quetscht oder wenn wir versuchen, beim Zumba schwerelos und anmutig auszusehen). Ich höre auch zum Einschlafen Hörbücher, netterweise nehme ich dafür zwar Kopfhörer, aber wenn eine besonders lustige Stelle kommt, muss ich manchmal plötzlich im Dunkeln lachen – das ist sicher verstörend für jemanden, der damit so gar nicht rechnet. Ich habe außerdem einen dicken Kater im Bett, der haart, schnurrt, auf uns herumtrampelt oder sich mit lauten Schmatzgeräuschen die Eier leckt. (Schnarchende Kater sind übrigens niedlich, schnarchende Männer nicht. Dasselbe gilt entschieden fürs Eierlecken.)

Darf sich also jemand, der als Beischläferin so nervtötend ist, wirklich über das Geröhre neben sich aufregen? Und gibt es wirklich gar keine Lösungen?

Die Selbsthilferatgeber haben einiges in petto: Alkohol, Übergewicht und Zigaretten vermeiden. Ein anderes Kopfkissen oder eine andere Schlafposition versuchen. Nasenpflaster, Nasenspreizer, Anti-Schnarch-Öle und Schnarchschienen ausprobieren. In ein Schlaflabor gehen, wo den gefährlich Schnarchenden eine Art Dark-Vader-Maske mit der Erotik eines Staubsaugers angepasst werden kann. Besonders schön und sicherlich stimulierend für Freunde des Mumien-Fetischismus (oh my God, ich dachte, ich hätte das gerade erfunden, aber das gibt es wirklich: Extrem-Bondage-Mumifizierung: http://www.gefesselt.info/mumifikation/extrembondage-mumifizierung-grundsaetzliches/) finde ich aber einen Vorschlag, den ich auf einer Seite von RTL gefunden habe: »Binden Sie eine Mullbinde vom Unterkiefer um den Kopf. So bleibt Ihr Mund während des Schlafens geschlossen.« Wenn’s nicht funktioniert, kann man den Schnarcher mit der Mullbinde auch noch am Dachbalken aufknüpfen.

Oder man nimmt das Ganze mit Humor und lädt sich die Gratis-App Sleep Art runter. Die wandelt die Schlafgeräusche in Kunst um: https://apps.facebook.com/380378398692653/

Und vielleicht wird der ungestörte Schlaf ja auch generell überschätzt. Während ich gerädert in den Kissen liege und ins helle Display meines Handys starre, recherchiere ich Folgendes: Die acht Stunden fester Schlaf, die man landläufig so haben soll, sind eine Erfindung der Neuzeit. Früher schlief man in zwei Phasen, unterbrochen von einer Zeit ruhigen Wachseins, die man zum Beten, Reden, Rauchen und für Sex nutzte. Schon in Homers Odyssee wird dieser »erste Schlaf« erwähnt, und bis ins Mittelalter hinein galt das Erwachen mitten in der Nacht als normal und sogar sinnvoll. Der französische Arzt Laurent Joubert (1529 bis 1583) riet Paaren mit Kinderwunsch, die Zeugung in eben diese Schlafpause zu legen: »Nach dem ersten Schlaf haben Sie mehr Vergnügen«, man könne den Zeugungsakt ausgeruht besser angehen und sei erfolgreicher damit, wenn man sofort nach der Begattung wieder schlafen gehe. Während dieser Schlummerpause steigt der Prolactin-Pegel im Körper, ein Hormon, das Hühner veranlasst, ruhig die Eier weiterzubrüten. Ein Ende fand die zweigeteilte Nacht erst durch die zunehmende künstliche Beleuchtung im 17. Jahrhundert, denn die beeinflusst unser Schlafhormon Melatonin.

Also ist es total kontraproduktiv, wenn ich schlaflos im Bett liege und mich vom Handydisplay anstrahlen lasse. So komme ich nicht in den erholsamen Brüte-Modus.