Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Universidad Alberto Hurtado

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Spanisch

¿Puede el cristianismo desaparecer en América Latina? ¿Aún es posible pensar un futuro para el cristianismo? En un continente marcado por la pluralización religiosa, la pérdida de relevancia de las instituciones y la crisis de credibilidad de la Iglesia, la noción de exculturación, acuñada por Danièle Hervieu-Léger para el contexto francés, apunta a que el cristianismo ya no sería capaz de proveer horizontes de sentido colectivos, más allá de construcciones exclusivamente individuales.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 450

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

¿CRISTIANISMO LATINOAMERICANO EXCULTURADO?

El desafío de una rearticulación teológico-espiritual

© Christoph Theobald - Carlos Álvarez - Hernán Rojas

Editores

Ediciones Universidad Alberto Hurtado

Alameda1869 · Santiago de Chile

[email protected] · 56-228897726

www.uahurtado.cl

Este libro ha contado con el apoyo a la publicación de la Universidad Católica del Norte.

Primera edición septiembre 2025

ISBN libro impreso: 978-956-357-540-8

ISBN libro digital: 978-956-357-541-5

Este es el vigésimo séptimo tomo de la colección Teología de los tiempos

Los libros de Ediciones UAH poseen tres instancias de evaluación: comité científico de la colección, comité editorial multidisciplinario y sistema de referato externo por par doble ciego. Este libro fue sometido a las tres instancias de evaluación.

Colección Teología de los tiempos

Coordinador Colección Teología de los tiempos: Diego García

Dirección editorial: Alejandra Stevenson Valdés

Editora ejecutiva: Beatriz García-Huidobro

Diseño interior y portada: Alejandra Norambuena

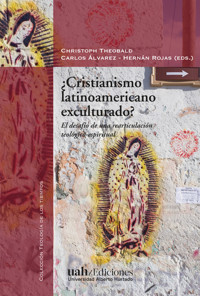

Imagen de portada: Grafiti de la Virgen de Guadalupe en un muro, Ciudad de Oaxaca, México. ML Harris. Alamy.

Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.

Diagramación digital: ebooks [email protected]

CONTENIDO

ABREVIATURAS COMUNES

PresentaciónCarlos Álvarez SJ · Hernán Rojas SJ

Primera partePensar la rearticulación

¿Cuáles son los desafíos de la rearticulación entre el cristianismo, la teología y la espiritualidad en el contexto de una Iglesia en diáspora?Christoph Theobald SJ

Hacer teología fundamental ante las urgencias pastorales de la Iglesia:en Europa y América LatinaChristoph Theobald SJ

Segunda parte¿Exculturación del cristianismo latinoamericano?

Cambio social y transformación religiosaGustavo Morello SJ

La pertinencia de la noción de exculturación del cristianismo en el contexto de América Latina.Una reflexión en torno a la dimensión colectiva de la religiosidadMaureen Neckelmann

Tercera parteBeber de las propias fuentes espirituales

Diálogos actuales entre la fe cristiana y la espiritualidad de los pueblos originariosJosé Fernando Díaz Fernández SVD

Incidencia de los bailes religiosos para la transmisión de la fe en el Norte Grande de ChileIbar Astudillo Godoy

Perspectivas de la espiritualidad de la liberación: aciertos, riesgos y desafíosSergio Silva SSCC

La palabra poética y los sentidos espirituales como huéspedes de una vida renovadaCecilia Avenatti de Palumbo

Notas de una mística de lo cotidiano.Exploraciones a partir del pensamiento de Michel de CerteauCarlos Álvarez SJ

Cuarta parteLa espiritualidad ignaciana como fuente

Las posibilidades de engendrar de la espiritualidad ignacianaPatrick Goujon SJ

¿Cómo es posible la transmisión de la fe hoy?Roman Siebenrock

Claves ignacianas para una espiritualidad cristiana pertinente en un contexto de diásporaHernán Rojas SJ

Ejercicios Espirituales ignacianos y cuidado de la casa comúnRomán Guridi

Quinta parteLa pastoral del engendramiento

Presupuestos cristológicos y eclesiológicos de una pastoral del engendramiento situada en América LatinaChristoph Theobald SJ

El cristianismo como estiloChristoph Theobald SJ

AUTORAS Y AUTORES

ÍNDICE ANALÍTICO

ABREVIATURAS COMUNES

DV Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Dei verbum sobre la divina Revelación. 18 de noviembre 1965.

LG Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. 21 de noviembre 1964.

GS Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual. 7 de diciembre 1965.

AG Concilio Vaticano II, Decreto Ad gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia. 7 de diciembre 1965.

EG Francisco, Exhortación apostólica Evangelii gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. 24 de noviembre 2013.

FT Francisco, Carta encíclica Fratelli tutti sobre la fraternidad y la amistad social. 3 de octubre 2020.

LS Francisco, Carta encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común. 24 de mayo 2015.

EE Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales (texto autógrafo).

Aut.Ignacio de Loyola, Autobiografía.

Const. Ignacio de Loyola, Constituciones de la Compañía de Jesús.

PRESENTACIÓN

Este libro intenta responder a la pregunta y el desafío que se enuncian en su título: ¿Cristianismo latinoamericano exculturado? El desafío de una rearticulación teológico-espiritual. Su inspiración primera está asociada a la constatación de un momento cultural y eclesial que requiere respuestas audaces a las problemáticas emergentes. Un acelerado proceso de mutación del cristianismo y de lo religioso acontece ya hace algunas décadas en las sociedades latinoamericanas. Fenómenos similares se venían manifestando en otros contextos geográficos e históricos1. Los itinerarios de una aparente secularización han avanzado velozmente en los últimos años. Diversos síntomas expresan dicho fenómeno: una creciente indiferencia frente a las instituciones religiosas; la intensificación de dicho proceso vinculada a la crisis de credibilidad en la Iglesia católica a causa de los casos de pedocriminalidad, abuso sexual, de poder y de consciencia cometidos por clérigos y otros representantes de la Iglesia; la emergencia de experiencias religiosas cada vez más desinstitucionalizadas y subjetivas; los enormes desafíos espirituales que suscita la crisis socioambiental.

Ante este nuevo contexto nos parece pertinente evaluar la pertinencia y potencialidad de la noción de exculturación del cristianismo (Danièle Hervieu-Léger) para comprender la situación latinoamericana y chilena actuales. Dicha noción —acuñada en el contexto francés— hace referencia a la desaparición de elementos cristianos explícitos en la cultura. Es decir, en perspectiva de la sociología de la religión, refleja la desarticulación creciente entre el mensaje cristiano y los modos de vida contemporáneos. Como explica Hervieu-Léger:

Cuando, en 2003, puse en circulación este neologismo, mi objetivo era desarrollar un análisis de la situación contemporánea del catolicismo que pudiera encontrar su propio lugar, no como sustitución, sino junto a los dos enfoques clásicos: la medición empírica del declive de las prácticas católicas en Francia, por un lado, y la perspectiva histórica de la descalificación de la institución, vinculada al advenimiento de la modernidad política, por otro2.

La socióloga afirma que la exculturación significa “no solo [que] la institución religiosa ya no tiene derecho a gobernar la sociedad civil, sino que el monopolio universal de la verdad del que pretende gozar queda radicalmente en entredicho”3. El análisis hecho a través de esta noción es extremadamente radical: el cristianismo ya no sería capaz de proveer horizontes de sentido colectivos, más allá de construcciones exclusivamente individuales. Así, el cristianismo enfrentaría una severa dificultad para permear hondamente en la cotidianeidad de la vida de nuestros contemporáneos. Para Hervieu-Léger, estaríamos así ante el fin de un mundo4.

¿Es este diagnóstico pertinente para la situación latinoamericana contemporánea? ¿Bajo qué respectos o condicionantes podría asumirse, reconociendo las diferencias entre el proceso francés, estudiado por Hervieu-Léger, y los procesos de nuestro continente? Si la exculturación consiste en el fin de un mundo, ¿de qué mundo se trataría en Latinoamérica? Ciertamente, de aquel mundo —sin duda, un tanto mitologizado— en el que existía una coherencia y continuidad entre el cristianismo y un ethos cultural imperante, marcado por el arraigo del catolicismo en todas las esferas de la sociedad. La Conferencia de Aparecida reconoce que ya no puede comprenderse así la situación de las culturas latinoamericanas: el sustrato católico del continente estaría desapareciendo5.

Sea que se asuma en mayor o menor medida la tesis de Hervieu-Léger, es necesario reconocer que la cultura latinoamericana y el rol del cristianismo en ella se han transformado. Como se muestra en diversos capítulos de este volumen, la Iglesia se encuentra hoy en una situación diaspórica en una sociedad plural que ya no habla ni piensa sus problemáticas y pulsiones a partir de las categorías cristianas. Hemos pasado así de una situación de cristiandad6 a una situación de minoría. Ya en 1954, Karl Rahner había vislumbrado la posibilidad de esta situación eclesial diaspórica y advertido del riesgo de que la Iglesia se encerrara en ungueto.

Si este es el caso, en este fin de un mundo quedan obsoletos algunos dispositivos espirituales, pastorales y teológicos que en su momento permitieron una gran fecundidad al cristianismo en América Latina. Atrás quedaría el momento de la nueva cristiandad7, surgida como reacción a una teología neotomista de corte más bien integrista, antimodernista y anticomunista. Sus dispositivos se alineaban perfectamente con los intereses de las clases oligárquicas terratenientes más conservadoras para mantener el statu quo de la época8. Por su parte, la crisis actual del abuso sexual y de autoridad en la Iglesia es un síntoma ambivalente de las connivencias del poder social, económico y político con un cierto ethos de cristiandad, operante aún en algunos sectores de la Iglesia latinoamericana: por un lado, los procesos de secularización han revelado cuán incontrarrestable parecía el poder eclesial que permitió que los abusos acontecieran; por otro, la misma secularización ha hecho posible que las víctimas hagan escuchar su voz, denunciando los núcleos de podredumbre de la institución eclesiástica.

El presente cambio de época para el cristianismo en nuestro continente ha puesto de relieve la pregunta por la capacidad de la Iglesia para ser una fuente espiritual fecunda en el presente latinoamericano. ¿Tiene el estilo cristiano de vivir, de comprender el mundo, de caer en la cuenta de la presencia divina en todo ámbito de la realidad y de relacionarse con ese Misterio último algo que decir a las mujeres y los hombres de hoy? ¿Es ese estilo cristiano tan relevante para nuestros/as contemporáneos/as que merece la pena ser traspasado a las siguientes generaciones? Las contribuciones de este volumen surgen desde la constatación preocupada de que las respuestas a estas preguntas penden de la posibilidad de la Iglesia de dar acceso a las fuentes de su sabiduría mística o espiritual última. A la inversa, el futuro del cristianismo se encuentra amenazado radicalmente, cuando el discurso teológico cristiano se presenta escindido de la sabiduría espiritual eclesial.

Diversos pensadores del siglo XX (Hans Urs Von Balthasar, Michel de Certeau, Henri de Lubac, Yves Congar, entre otros) han alertado sobre esta fractura entre teología y espiritualidad como un proceso que tiene ya varios siglos de desarrollo. Para Balthasar, una dramática ruptura se produce a mediados del siglo XIII: “El recargamiento exagerado de la teología con filosofía profana alejó de aquella a los hombres espirituales. De este modo comenzó a surgir, al lado de la dogmática […], una nueva ciencia de la ‘vida cristiana’. Tal ciencia tiene sus orígenes en la mística medieval y se independiza definitivamente en la Devotio moderna”9. Henri de Lubac, en cambio, focaliza su examen en la ruptura producida por la teología dialéctica10, que estaría en los orígenes del colapso del pensamiento simbólico, conduciendo posteriormente a la separación de la dimensión natural y la sobrenatural. La teología dialéctica habría devenido demasiado especulativa y, por ello, disolvente de la fuerza del misterio sacramental. Tal crisis de sacramentalidad, reconocida por Lubac, es ratificada por Yves Congar como una “caída en la comprensión profunda del misterio del cuerpo de Cristo”11 y, por tanto, del pensamiento teológico en su conjunto, debido al paso del símbolo a la dialéctica.

También Michel de Certeau reconoce esta fractura, al indagar el vínculo entre las consecuencias epistemológicas del nominalismo y la centralidad adquirida por la experiencia de Dios en la modernidad. El nominalismo, al afirmar la potencia absoluta, socava la certeza del conocimiento, pues este se limitaría a aquello que se conoce históricamente, sin poder alcanzar una verdad absoluta, convirtiéndose, así, en un conocimiento no seguro, sino solo probable y ciertamente modificable. Según Certeau, Ockham necesita enfatizar la singularidad para afirmar tal potentia absoluta. La voluntad de Dios escaparía a toda inteligencia posible y no permanecería encerrada en un sistema simbólico predecible. De esta forma, los signos de la naturaleza, las personas, los hechos históricos, ya no hablan necesariamente de Dios como antes: Theos deja de ser el orador absoluto. Certeau fija su atención en “el cisma progresivo entre una ciencia que ya no es el verdadero discurso de la revelación histórica y una experiencia que se desprende de la teología para describirse a sí misma de manera aislada”12. Con ello, el lenguaje que expresa la inteligencia de la fe —y en alguna medida todo lenguaje— se muestra incapaz de decir la experiencia espiritual a causa de su carácter eminentemente inefable.

Estos intelectuales, así como otros, muestran hasta qué punto la teología del siglo XX ha sido consciente de lo que ha significado la nefasta ruptura entre la espiritualidad y la teología. ¿Es posible rearticular el vínculo entre teología y experiencia espiritual en el contexto contemporáneo? En diversos capítulos de este volumen se refieren las palabras de Karl Rahner: “el cristiano del futuro o será un ‘místico’, es decir, una persona que ha ‘experimentado’ algo, o no será cristiano”13. De la revitalización del acceso a las fuentes de espiritualidad del cristianismo depende el futuro mismo de este. Por lo mismo, en las contribuciones que siguen se busca revisitar diversas fuentes que han sido fecundas para la vida cristiana de nuestro continente y de la Iglesia universal. Bebiendo de esas fuentes es posible concebir caminos nuevos que el Espíritu está ofreciendo hoy a la Iglesia, tal como Christoph Theobald propone con la pastoral del engendramiento. Al igual que lo hicieran Karl Rahner —“la fe precede a la teología”14— y Gustavo Gutiérrez —la teología como “momento segundo”15—, también Theobald aboga por reconocer la prioridad de la experiencia creyente por sobre su reflexión y sistematización. Solo desde esta rearticulación del discurso sobre la fe en torno al eje de la experiencia de esta, tiene el cristianismo algo que decir a una cultura en que su presencia ya no es evidente.

Este volumen dedica una sección significativa a la espiritualidad ignaciana. El recurso a la espiritualidad del santo de Loyola y sus primeros compañeros, plasmada ante todo en los Ejercicios Espirituales, se justifica no solo por la relevancia que ha tenido en los últimos cinco siglos de la vida eclesial y que tuvo particularmente durante el pontificado del papa Francisco. Aunque los jesuitas no elaboraron una teología propiamente jesuítica o ignaciana, su espiritualidad dio y sigue dando lugar a un gesto teológico marcado por el discernimiento espiritual. Sin duda, esta es una fuente espiritual que ha nutrido los esfuerzos teológicos de varios de los autores abordados (Lubac, Balthasar, Rahner, Certeau), así como de algunos contribuyentes de este volumen. Los Ejercicios Espirituales buscan catalizar la experiencia personal de Dios como fundamento de la fe para un contexto incierto. Si bien es cierto que no siempre en su historia se consiguió de manera adecuada, la Compañía de Jesús ha buscado esta rearticulación de experiencia y doctrina, de pietas eteruditio. Creemos que hay en la espiritualidad ignaciana algunas intuiciones que conviene explorar a este respecto.

En laprimera parte de esta obra, Christoph Theobald reflexiona acerca de las condiciones para la rearticulación teológico-espiritual en una “Iglesia en diáspora” (K. Rahner) en Latinoamérica. La Iglesia debe ofrecer el Evangelio como fuente (source) y no solo como recurso (resource) para el ser humano contemporáneo, y aprender a discernir la acción del Espíritu Santo en esta nueva situación, que puede ser precisamente el kairós que Dios le ofrece. A la teología fundamental le cabe especialmente este desafío, no como apologética reaccionaria, sino como justificación contextualizada de la esperanza cristiana (cf. 1Pe 3, 15).

La modernidad latinoamericana tiene tintes propios, que la distinguen de los procesos de secularización europeos o norteamericanos. En la segunda parte de este libro se busca comprender este talante propio, discutiendo la pertinencia para nuestro continente de la noción de exculturación. Gustavo Morello propone el título “modernidad encantada”, mientras Maureen Neckelmann ofrece como alternativa la noción de “modernidad barroca” (Pedro Morandé). No se trata de una desaparición, pero sí de una reconfiguración de lo religioso en la sociedad y la cultura, en la que se presenta una religiosidad vivida con características menos institucionales y más personales.

La tercera parte recorre algunos lugares que son como verdaderas fuentes para la vida de fe. Creemos que aprender de esos lugares, beber de esas fuentes, permite a la transmisión de la fe mantenerse vital y en permanente renovación. Fernando Díaz ofrece una mirada a la experiencia espiritual de los pueblos originarios latinoamericanos. Ibar Astudillo se aproxima a la vida de los bailes religiosos como una expresión de religiosidad popular de enorme relevancia en el Norte de Chile. Sergio Silva examina la teología de la liberación en perspectiva espiritual, reconociendo su fecundidad y sus desafíos. Cecilia Avenatti aborda el vínculo entre la palabra poética y los sentidos espirituales, entre mística y literatura que, aunque desborda el horizonte latinoamericano, ha tenido modelos ejemplares en nuestro continente. Finalmente, Carlos Álvarez propone, desde el pensamiento de Michel de Certeau, algunas pistas para pensar una mística cristiana para la vida cotidiana en situación de diáspora.

La cuarta partede este libro se acerca a la espiritualidad ignaciana, interrogando sus posibilidades de fecundidad para la vida cristiana hoy. Patrick Goujon presenta la valoración del sentir y la centralidad de la misión como aportes ignacianos al cristianismo en sociedades líquidas. Roman Siebenrock aborda el problema de la transmisión de la fe, comprendiendo este proceso como uno de memoria cultural del cristianismo y apuntando a que tal transmisión es siempre también una transformación de lo transmitido. En tales procesos, los Ejercicios Espirituales buscan cultivar la relación personal del creyente con Dios y hacer de él o ella un socius Jesu. Hernán Rojas busca pensar desde las reflexiones de Karl Rahner cómo debiera ser una espiritualidad cristiana pertinente en este nuevo contexto. Finalmente, Román Guridi presenta distintas alternativas para sopesar el aporte de los Ejercicios Espirituales ante el desafío epocal de la crisis climática.

En la quinta parte y final, Christoph Theobald retoma dos nociones fundamentales de su pensamiento teológico para dialogar con el contexto latinoamericano actual. En el primer artículo, propone su modelo de pastoral del engendramiento, que busca que la Iglesia discierna contextualizadamente la acción del Espíritu de Dios para colaborar con él. En el segundo, presenta los rasgos esenciales del estilo cristiano que tendría la noción de hospitalidad como categoría fundamental de la existencia cristiana y eclesial en el mundo.

En su mayoría, los artículos que componen este libro tienen su origen en un coloquio organizado por el Instituto de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad Alberto Hurtado y el Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica del Norte en noviembre de 2022. Ese encuentro permitió que las reflexiones se fueran enriqueciendo mutuamente. Con la publicación de este libro queremos hacer posible que muchos y muchas más puedan participar de esta conversación.

Carlos Álvarez SJ

Hernán Rojas SJ

Notas:

1Cf. C. Taylor, La era secular, Barcelona, 2014; J. Casanova, Public religion in the modern world, Chicago, 1994; M. Gauchet, Le désenchantement du monde: une histoire politique de la religion, París, 1985.

2D. Hervieu-Léger, J. L. Schlegel, Vers L’implosion ? Entretiens sur le présent et L’avenir du christianisme, París, 2022, 57.

3Ibid., 58.

4D. Hervieu-Léger, Catholicisme, la fin d’un monde, París, 2003.

5 Celam, Documento de Aparecida, núm. 476-480; cf. F. Sáenz Lacalle, “El sustrato católico de América Latina y el preocupante proceso de debilitamiento de la fe”, Aparecida 2007. Luces para América Latina, Ciudad del Vaticano, 2008, 317-326.

6 Yves Congar define la situación de cristiandad como “una Iglesia reconocida por los poderes públicos, que ejerce su autoridad y su acción sobre el conjunto de la población, segura de sí misma, consciente de ser la única arca de salvación en el diluvio universal”. Y. Congar, “La mission dans la théologie de L’Église, in Missionnaires pour demain”, À mes frères, París, 1968, 11-12.

7 G. Gutiérrez, Teología de la Liberación, Salamanca, 1972, 85-88.

8 No obstante, no es claro que los vestigios de la cristiandad hayan sido abandonados completamente. Los revivals de catolicismo integrista siguen presentes en América Latina.

9 Cf. H. Urs von Balthasar, “Teología y santidad”, Ensayos teológicos I. Verbum caro, Madrid, 2001, 195-223, aquí 201.

10 “Esta doctrina […] se presenta como un racionalismo y como una dialéctica […]. Nuestros nuevos dialécticos [discípulos de Berenger de Tours] ya no saben disociar una realidad que podría creerse unificada para siempre por esos genios del simbolismo ontológico que fueron los Padres de la Iglesia. En manos de Berenger, la síntesis sacramental se desintegra […]. Por un lado, un cuerpo real —terrestre o celeste— que solo puede entenderse sensualiter; por otro, un cuerpo espiritual que ya no tiene ninguna corporeidad real ni, francamente, ninguna existencia objetiva […]. Por un lado, finalmente, Cristo mismo en su realidad personal o, en el sacramento, su virtud; por otro, la Iglesia que somos […]. Todas las inclusiones simbólicas se convierten, en su comprensión [de Berenger], en antítesis dialécticas. Separaba constantemente lo que la tradición solía unir”. [La traducción es nuestra]. H. de Lubac, “Corpus Mysticum”, enŒuvres Complètes XV, París, 2009, 253-254.

11Y.-M. Congar, RSPT 31, 77-96. Citado por Eric de Moulins-Beaufort, Présentation du Corpus Mysticum, Œuvres Complètes XV, París, 2009, XXIX. Cf. Y.-M. Congar, Langage des spirituels et langage des théologiens, La Mystique rhénane. Colloque de Strasbourg, mayo 16-19 1961, París, 1963, 15-34.

12 M. de Certeau, Mémorial de Pierre Favre, París, 1960, 25.

13 K. Rahner, “Espiritualidad antigua y actual”, Escritos de teología VII, Madrid, 1969, 13-35, 25.

14 K. Rahner, Curso fundamental sobre la fe, Barcelona, 1998, 244.

15 G. Gutiérrez, Beber en su propio pozo, Salamanca, 1985, 177.

PRIMERA PARTE

PENSAR

LA REARTICULACIÓN

Esta primera sección presenta dos artículos de Christoph Theobald que, de distintas maneras, abordan los desafíos y tareas que demanda la rearticulación de la espiritualidad y la teología cristianas en el contexto contemporáneo latinoamericano: mientras el primer artículo lo hace con una mirada orgánica, el segundo se puede comprender como una aplicación de tales desafíos a la enseñanza concreta de la teología fundamental.

Theobald aborda el contexto latinoamericano actual a partir del análisis de Karl Rahner, quien ya en 1954 reconocía el fin de la cristiandad y el comienzo de una situación diaspórica de la Iglesia. El foco aquí está en el análisis teológico de esta situación (el análisis sociológico es el tema de la segunda sección de este libro mediante las contribuciones de Maureen Neckelmann y Gustavo Morello). Para Rahner, una vez que la misión evangelizadora ha alcanzado dimensiones verdaderamente mundiales, es de esperar que la conflictividad del mensaje cristiano se manifieste no ya como oposición externa, sino como fallas internas. Theobald puntualiza, no obstante, que la aplicación de esta situación diaspórica, concebida en Europa hace setenta años, a la Iglesia latinoamericana requiere de al menos dos precisiones significativas: reconocer, por una parte, el paso clave de la Iglesia en nuestro continente de una Iglesia reflejo a una Iglesia fuente y considerar, por otra, los efectos de la fragmentación y diversificación posmoderna (tanto al interior de la Iglesia como en las sociedades latinoamericanas).

Precisamente en este contexto y desde el principio de la pastoralidad adoptado por el Concilio Vaticano II, Theobald aboga por el reconocimiento de la precedencia de la experiencia espiritual real frente a la (por cierto, también necesaria, pero remitida a la anterior) reflexión teológica sobre ella. Esta experiencia espiritual requiere ser comprendida, en un mundo plural, a la vez como un amplio vivir en el Espíritu y como un vivir según el Espíritu específico del estilo cristiano.

Desde este marco de comprensión, el ministerio profético de consolación y crítica de la teología debe, en primer lugar, afrontar el desafío de discernir el tiempo presente y el trabajo del Espíritu en él, tanto dentro como fuera de las fronteras visibles de la Iglesia. Una segunda tarea supone equilibrar la tensión entre academicismo y comunitarismo, mediante la unificación de la teología —contra la hiperespecialización de la academia moderna— en torno a su eje espiritual. No se trata aquí de pretender presentar un sistema acabado y omniabarcante, sino de una totalidad sinodal o poliédrica, que dé cabida a las conflictividades y pluralidades existentes en la experiencia espiritual real de las mujeres y hombres de hoy. Por último, un tercer desafío para la teología es cooperar en la autocomprensión de las comunidades, reconociendo a todo el pueblo de Dios como el sujeto de la misma teología. Se trata aquí de redescubrir la vía cristiana en su especificidad, que Christoph Theobald sintetiza como experiencia de nuestra filiación divina por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo.

El segundo artículo de esta sección aplica el programa recién descrito al pensum de un curso de teología fundamental. El desafío del discernimiento del tiempo presente se traduce en una teología fundamental contextual que, desde el comienzo, se sitúe en el lugar específico latinoamericano o chileno en que se realiza. Precisamente desde la fe en la Encarnación, ese contexto es algo más que un mero paisaje de fondo para la teología que se realiza. En este contexto se fragua de forma particular la diferencia y relación entre espiritualidad y teología y es él el que determina las preguntas propias de esta disciplina.

A partir de esta consideración del contexto, se debiera abordar la pregunta por el contenido fundamental de la fe cristiana, en coherencia con el desafío planteado de redescubrir la especificidad de la vía cristiana. Este es el lugar para introducir, desde las fuentes escriturísticas, la noción de Revelación como autodonación de Dios por Jesucristo en el Espíritu Santo. En el contexto latinoamericano, la hospitalidad mesiánica encuentra un eco propio en el compromiso social de la Iglesia y la opción preferencial por los pobres.

El paso siguiente será la consideración de los motivos para adherir a la fe desde el contexto actual real de descrédito de las instituciones religiosas en general y de la Iglesia católica en particular, así como en el marco de la pluralidad de religiones y tradiciones religiosas. De esta forma, la consideración de quienes reciben el anuncio transforma esta clásica tarea apologética de la teología fundamental.

Finalmente, se debiera abordar la pregunta por cómo hacer posible el acceso a la fe en el contexto actual, desde el principio de pastoralidad y la centralidad de la experiencia espiritual para la teología. Es el desafío de una mistagogía contextual, que requerirá la coherencia entre quienes anuncian el mensaje y el contenido anunciado, como se muestra en la noción de estilo que Christoph Theobald ha desarrollado, pero también la revisión de las componentes institucionales eclesiales para posibilitar siempre nuevas eclesiogénesis pertinentes al contexto particular y con carácter sinodal.

¿Cuáles son los desafíos de la rearticulaciónentre el cristianismo, la teología y la espiritualidad en el contexto de una Iglesia en diáspora?

Christoph Theobald SJ

Facultés Loyola Paris – Centre Sèvres

Como teólogo europeo que soy, me es difícil tomar la palabra al interior de una Iglesia y una institución universitaria que no conozco. Gracias, queridos amigos, por la hospitalidad que me ofrecen esta tarde y estos días. Ella me anima a reflexionar con ustedes sobre un tema que me preocupa y me compromete, a saber, las relaciones entre la tradición cristiana, su teología o teologías y sus espiritualidades; y esto no de manera abstracta o atemporal, sino hoy día y en una situación eclesial que se puede calificar como diaspórica. Una primera dificultad consiste en verificar con ustedes si esta calificación sociológica y teológica de la Iglesia, inventada en Europa, puede ayudarles a interpretar su propio contexto.

Como en otros países de América Latina y de Europa, estamos en un contexto de crisis. La pequeña sílaba de la palabra clave del título que me sugirieron los organizadores de este coloquio —“re-” en “rearticulación”— sugiere que hubo un tiempo en que el cristianismo, la espiritualidad y el pensamiento teológico formaban una unidad que, en la sociedad chilena actual, habría volado en pedazos. Puede ser que esa unidad haya sido un mito, pero la crisis actual es real y revela varios niveles de profundidad. En primer lugar, están los terribles escándalos de abusos que han destruido la confianza de gran parte de la población respecto de la institución eclesial. Pero, más profundo aún, la disminución progresiva de las comunidades católicas, mordisqueadas por las iglesias evangélicas y otros caminos espirituales, parece confirmar el esquema de una Iglesia en diáspora, enfrentada a la dificultad creciente de llegar e inspirar la vida cotidiana de nuestros contemporáneos; una dificultad analizada por los sociólogos en términos de exculturación. ¿Es fatal esta crisis compleja? ¿O puede interpretarse, en el sentido de una definición médica del término crisis, como un desequilibrio relativo entre dos equilibrios relativos en un cuerpo individual o social? El futuro lo dirá.

Pero el camino actual nos exige a los y las teólogas preguntarnos qué mutación espiritual y teológicacorresponde a esta nueva situación de una Iglesia en diáspora. Acabo de invertir el orden de los dos términos, pensando en efecto que la experiencia espiritual de nuestras comunidades cristianas y de muchos individuos amerita ser identificada, acompañada y pensada prioritariamente. Esbozaré este ministerio profético de consolación y de crítica en la segunda parte, antes de preguntarme con ustedes qué figura epistemológica de una teología, a la vez comunitaria y académica, corresponde a la situación diaspórica de la Iglesia en la sociedad. Pero empecemos por la primera parte.

La Iglesia en la diáspora – A propósito de la capacidad heurística de un esquema interpretativo europeo

La tesis de la situación de diáspora de la Iglesia fue formulada por Karl Rahner en 19541. Es necesario primeramente presentarla antes de someterla a un doble examen crítico, sugerido por lo que percibo del contexto latinoamericano.

De la cristiandad a la situación diaspórica

De manera precoz, Rahner constata que la Iglesia está en proceso de pasar de la situación cultural de cristiandad a la de minoría, cualquiera sea la dimensión de esta. Su tesis comporta una vertiente socio-histórica y otra propiamente teológica. No me detendré en el enfoque sociológico, cuya solidez, en el contexto de los estudios sobre la actual diasporización cultural (sobre todo urbana) de los sujetos y sobre la comunalización cristiana, ha sido constatada con sorpresa por una socióloga como Danièle Hervieu Léger2. El aspecto propiamente teológico de la tesis de Rahner anticipa la insistencia del Concilio Vaticano II sobre la hermenéutica de los signos de los tiempos (GS 4, 11).

La principal dificultad de una lectura teológica del presente surge de la diferencia entre el mundo de la Biblia, espacio-tiempo del cumplimiento (achèvement) de la Revelación, y el mundo moderno. Abordando este problema al principio de su intervención, Rahner solo ve un punto de conexión entre estos dos universos, a saber, algunas predicciones que se encuentran en el Nuevo Testamento, procedentes de la boca de Jesús y concernientes a la situación que es la nuestra. Entre estas profecías, el teólogo destaca tres: el anuncio de la cruz de Jesucristo y de las futuras persecuciones de sus discípulos (Lc 24, 26 y Mt 16, 23), la predicción de una presencia permanente de los “pobres entre ellos” (Mt 26, 11) y la de una “ausencia de acogida del Evangelio” (Mt 10, 14). Lo común a todas estas predicciones es que se refieren a hechos contingentes, sin ninguna necesidad interna, pero hechos —llamados teológicos— que, una vez sucedidos, reciben un carácterdenecesidad (δεĩ, oportet) en el orden de la salvación. Esto quiere decir que, aunque contradicen la ley y pertenecen al orden del pecado, siempre permanecen englobados dentro del propósito de Dios. Si el carácter contingente y no necesario de estos hechos es susceptible de ser analizado y comprendido por la socio-historia, que es perfectamente autónoma en su campo, su inscripción en la historia de la salvación, con referencia al punto de vista de Dios, hace un llamado a la teología.

El razonamiento se hace entonces en dos tiempos. El teólogo recuerda primero lo que está anunciado en el Nuevo Testamento. Contrariamente a lo que se esperaría de las instituciones humanas, Cristo Jesús hizo a los suyos la promesa de “que su obra sería un signo de contradicción y de persecución, […] que la victoria del cristianismo no sería el fruto inmanente de su desarrollo y de su difusión en un mundo que sería levantado progresivamente, como una masa por su levadura; sino el resultado de la acción divina, de Dios, quien vendrá a juzgar y a llevar a término, más allá de toda medida y de toda espera, la historia del mundo”3. De este principio general, Rahner deduce, en un segundo momento, “qué forma va a revestir, respecto de la Iglesia, esta contradicción pública y permanente que no tiene nada de inesperado ni de asombroso”4. Mientras la Iglesia exista en una esfera cultural limitada —en resumen, la del Mediterráneo—, la contradicción puede venir del exterior. Pero a partir del momento en el que la Iglesia comienza a vivir en el conjunto del planeta, “la contradicción que se levanta frente a [ella] no puede venir absolutamente de ‘afuera’, a ojos del teólogo de la historia; ella debe surgir como una falla y como una disidencia al interior mismo de la cristiandad considerada como tal […]. En el mismo momento que ella ha comenzado a ser Iglesia de todos los paganos, ella comienza también a estar, por todas partes, en medio de los paganos”5.

A la tesis de la diáspora como necesidad inherente a la historia de la salvación, quedando así demostrada, Rahner agrega precisiones para evitar una posible confusión entre diáspora y gueto o secta, y para justificar la obligación neotestamentaria de la misión, no pudiendo los cristianos considerar su Iglesia como autosuficiente, ni valorar a los no cristianos como no llamados. Rahner fustiga aquí una mentalidad interna del cristianismo alemán que, después de la guerra, busca mantener en la sociedad un modelo de cristiandad. En el telón de fondo, se perfila un discernimiento teológico riguroso que concierne a lo que sucede en el espacio pagano cuando la Iglesia renuncia efectivamente a estimarse como cristiandad. Es necesario reconocer que el llamado de Dios resuena ya —como lo dirá más tarde Rahner— y que la gracia de Cristo habita ya allí. Cualquier resignación atemorizada ante la situación de minoría de la Iglesia, así como cualquier intento voluntarista de reconquista, quedan excluidos. Solo la conciencia de la necesidad teológica de la situación de diáspora permite acceder a una concepción serena de la misión, ajustada al hecho de que, cuando se encuentra con el pagano, el cristiano se ve ya precedido por la gracia de Cristo y una bondad tan oculta como pueda estar.

Es el riesgo del juicio individual y colectivo de lo que es humano en el centro de un número creciente de posibles, lo que emerge así con fuerza —como característica principal de la modernidad—. La Iglesia en diáspora ya no puede pretender que dichas opciones posibles se tomen bajo el único signo del cristianismo. Obligada a retirarse de la política, debe desde ahora interrogarse sobre la forma política que ha asumido desde la reforma gregoriana y sobre una nueva manera de hacerse presente en la sociedad6.

¿Iglesia latinoamericana en diáspora?

¿Cuál sería la capacidad heurística de este esquema de interpretación europeo en la actual situación crítica de la Iglesia de las sociedades latinoamericanas y, particularmente, en Chile? Tratándose de un paso complejo de un imaginario católico de cristiandad hacia otro imaginario, llamado diaspórico, me parece que las evoluciones postconciliares de las Iglesias de vuestro continente imponen a la tesis rahneriana un doble juxta modum.

Primero, se puede evocar la segunda Conferencia episcopal de América Latina en Medellín, en 1968, que marca el paso de una Iglesia-reflejo a una Iglesia-fuente, capaz de escribir su propio relato histórico, agregando progresivamente una nueva intriga: la de su opción preferencial por los pobres y de la invención de las comunidades eclesiales de base, pensadaspor la teología de la liberación y confirmadaspor la tercera Asamblea General del Celam en Puebla en 1979, en un clima conflictivo, encendido por los regímenes militares de seguridad nacional7.

¿El imaginario de cristiandad fue abandonado? No estoy seguro que, al integrar las nuevas evoluciones socioculturales, la Asamblea de Santo Domingo reafirmara en 1992 con aún más fuerza la idea de una cultura cristiana del continente. Por cierto, con relación a la doctrina social de la Iglesia, el paradigma liberacionista representa una ruptura que se expresa mediante la integración de los instrumentos del análisis marxista, incluso de la teoría de la dependencia. Pero el integrismo católico permanece en el horizonte, lo que se nota sobre todo en el juego de oposición simétrica al sistema capitalista, artificialmente mantenido por dictaduras militares y rebatido por las clases populares. Mientras que la teología de Rahner y la teología política de varios de sus estudiantes corren el riesgo de espiritualizar el mesianismo de Gaudium et spes, la teología de la liberación lo temporaliza de tal manera que el espectro de la cristiandad reaparece8. Retengamos, sin embargo, como primer juxta modum que el devenir sujeto de los pobres en la sociedad y al interior de la Iglesia, ya reclamado en el Vaticano II por el grupo llamado Iglesia de los pobres9, es una manera de dar carne a la segunda previsión mesiánica de Jesús recordada por Rahner, de una presencia permanente de los “pobres entre sus discípulos” (Mt 26, 11).

Un segundo juxta modum debe ser introducido a partir de la recomposición postmoderna de lo religioso, muy presente desde la Asamblea de Santo Domingo (1992), con una nueva insistencia en las raíces indígenas y afroamericanas del continente, el mestizaje en una civilización urbana e industrial, marcada por la religiosidad popular así como por el impacto de los movimientos carismáticos y del neopentecostalismo venido de los Estados Unidos, sin hablar de un aumento considerable de la población indiferente a la dimensión religiosa, incluso agnóstica.

Sin entrar en un análisis detallado de esta mutación que acompaña la continuación de las Asambleas del Celam10, hay que retener primero que la diasporización de la Iglesia progresa y padece efectos de dispersión, incluso de desaparición al interior mismo de la sociedad, pero también ad intra debido a la fragmentación interna del cristianismo, no pudiendo esta fragmentación ser analizada en términos de ambientes: popular, burguesa, etcétera. Se suma a esto que una distinción más clara de lo político y de lo religioso, un cierto desarraigo del mundo político mal orientado y sobre todo su confiscación por algunos, conduce a amalgamas entre estas dos esferas y a la instrumentalización de una por otra, lejos de la renuncia diaspórica de la Iglesia al poder político, observada y predicada por Rahner en 1954. Por último, en cuanto a la determinación individual y colectiva de lo que es humano, la Iglesia en diáspora perdió su monopolio al parecer también en Chile. Pero las opciones fundamentales de los individuos y de los grupos acerca de lo posible —percibido como mucho más limitado que en la época moderna debido a las múltiples amenazas que pesan en nuestras sociedades— se refieren hoy más a su arraigo cultural y cotidiano y están acompañadas de una desregulación ética global. Entonces, no es sorprendente que muchos grupos, partidos, populismos, incluso sociedades enteras, reaccionen respecto de esta situación de fragmentación e intenten conferir de nuevo al catolicismo la función englobante que tenía en la época de la cristiandad.

La tarea de discernir el tiempo presente

Aquí emerge una primera tarea de la teología: esta debe recobrar su función profética (Rm 12, 6), la que ha de ser ejercida por el conjunto del pueblo de Dios (cf. LG 12). Tal función consiste en discernir el momento presente. Rahner respondió a este desafío en 1954 que, de nuevo, recae sobre nosotros hoy. La diferencia decisiva que habría respecto de su época es que la aceptación de la situación diaspórica de la Iglesia y la renuncia a un punto de vista englobante van a la par con el reconocimiento de la ambigüedad fundamental, no solo de la historia de las sociedades y de las religiones, así como de lo espiritual que ellas vehiculan, sino también de la Iglesia en su manifestación de creciente fragmentación. No es fácil para ella reconocerlo, pero los terribles casos de abusos y de encubrimiento (omertà) lo prueban con evidencia. Es porque la ambigüedad y la opacidad de todas nuestras instituciones y existencias individuales y grupales se manifiestan a plena luz del día, que la tarea profética de discernir el momento presente y la presencia del Espíritu de Dios resulta prioritaria. Es lo que quisiera desarrollar en la segunda parte de mi intervención.

Lo espiritual a prueba de su diferenciación.Por un redescubrimiento de la vía cristiana

Sin anticipar lo que seguirá en nuestro coloquio, debo primero precisar lo que se puede entender por espiritualidad y espiritual, tomando para ello la vía real de la teología paulina.

Vivir en el Espíritu y vivir según el Espíritu

En efecto, Pablo tiene el arte de las fórmulas concisas, como aquella que distingue y une, al mismo tiempo, nuestro espíritu y el Espíritu de Dios: “Este Espíritu (el de Dios) co-testimonia (sum martyrei) a nuestro espíritu que somos hijos de Dios” (Rm 8, 16). Esta articulación —recíproca— supone un primerísimo movimiento que parece dominar la pneumatología paulina: desde el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, Pablo afirma —en la fe— que “el amor de Dios ha sido derramado ennuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rm 5, 5). En varias oportunidades, el texto repite esta inhabitación del Espíritu enlos creyentes (Rm 9, 9.11). Es allí donde inicia una dinámica de vida y de paz (Rm 8, 6), orientada hacia la resurrección (Rm 8, 10-11), pero atravesada, incluso bloqueada, por el deseo de la carne (Rm 8, 4-9; Ga 5, 7.15-17) y así marcada por el inevitable combate espiritual que asume una forma a la vez activa y pasiva: “caminar según (kata) el Espíritu” (Rm 8, 4; Ga 5, 16), “dejarse conducir por el Espíritu” (Rm 8, 14; Ga 5, 18). Esta dinámica se manifiesta en la superficie social y política mediante la diversidad de charismata y su difícil ajuste mutuo en vista del bien común. El otro movimiento, más discreto, concierne a “nuestro espíritu” (Rm 8, 16) e implica una universalización que desde Moisés remite a Abraham (Rm 4), a Adán (Rm 5), hasta llegar al “gemir con dolores de parto” de todala creación (Rm 8, 19-22).

No es sorprendente que, en la situación diaspórica de la Iglesia (captada por primera vez por Rahner), este segundo movimiento emerja con fuerza, como es el caso en varios textos del Vaticano II: en Lumen gentium 2, que habla de “los justos desde Adán, ‘desde el justo Abel hasta el último elegido’”, en Ad gentes 4, que insiste en el trabajo del Espíritu Santo antes de Pentecostés y, especialmente, en el conocido pasaje de Gaudium et spes 22, obligando a la Iglesia a “sostener que el Espíritu Santo ofrece a todos, de una forma que solo Dios conoce, la posibilidad de ser asociados al misterio pascual”. Podemos, por cierto, traducir esta tesis pneumatológica de una Iglesia en diáspora, distinguiendo una vida en el Espíritu y una vida según el Espíritu: la primera figura depende de una posibilidad universal, mientras que la segunda fue inaugurada por Cristo Jesús al servicio de la primera e implica una obediencia explícita a la voz del Espíritu. Pero debemos agregar inmediatamente con san Agustín (citado por Vaticano II), que el hecho de la incorporación agraciada a la comunidad cristiana —ese corpus permixtum— para nada garantiza una vida de caridad “según el Espíritu” (LG 14); lo que quiere decir es que la manera de vivir según el Espíritu se encuentra también, solo Dios sabe cómo, fuera de las fronteras institucionales de la Iglesia (LG 16).

Esta visión del Vaticano II se aproxima al paradigma histórico de la ambigüedad de todas nuestras existencias e instituciones y a lo espiritual que ellas vehiculan, paradigma explicitado en la primera parte. Formulo ahora la siguiente hipótesis: la experiencia efectiva de esta ambigüedad de lo espiritual cada vez más diversificado, fragmentado y, a menudo, compartimentado, incluso tribalizado, hace entrar a las Iglesias en un difícil proceso de aprendizaje y les ofrece la posibilidad —tal vez el kairós histórico— de un redescubrimiento de la vía cristiana en su particular especificidad.

Fuentes espirituales

Levantar este segundo desafío necesitaría poder establecer una cartografía precisa de las fuerzas espirituales que hay al interior de nuestras sociedades y de la vuestra en particular, lo que no es posible siquiera esbozar aquí. Dichas fuerzas han sido al menos evocadas en la primera parte de esta conferencia; el riesgo de limitarlas a lo religioso es grande y olvida sus manifestaciones de orden ético y estético, más perceptibles cuando la parte agnóstica de la población o indiferente a la dimensión religiosa aumenta.

Esta diversificación es hoy tratada por nuestras sociedades neoliberales en términos de recursos espirituales: en una perspectiva común de representación (performance), esos recursos espirituales tienen lugar al lado de otros recursos de materias primas y de materia gris, de tecnología, de competencia, de gestión y de gobernanza, etcétera. Nuestras sociedades, que tienen una capacidad sorprendente de llevar el agua que viene de afuera a sus propios molinos, saben instrumentalizar esos recursos espirituales sin poner ninguna atención a su procedencia. Y entre ellos, una lógica —poco espiritual— de mercado y de competencia neo-darwiniana amenaza con tomar el lugar. En el fondo, esta prueba sería leída como una manifestación actual del combate espiritual entre el deseo de la carne y el deseo del Espíritu, que resulta de una indiferencia aparentemente mínima y poco perceptible entre ciertos recursos y una fuente11; el casi nada de una sílaba es lo que las separa. Pues bien, en esta diferencia se manifiesta el carácter específico de lo espiritual bíblico, cristiano, musulmán, budista, etcétera, que no puede ser recuperado ni instrumentalizado, que nunca es poseído y no está disponible a voluntad, ya que depende del régimen de gratuidad y, por esta razón, permanece siempre imprevisible.

De esta constatación espiritual, al interior mismo de lo ambiguo, se desprende una doble tarea que debe ser cumplida por nuestras comunidades cristianas y por la teología espiritual. Su situación diaspórica las invita a determinar, conotras corrientes espirituales y al servicio de un entendimiento societal, libre respecto de la omnipotencia del mercado, una criteriología abierta, pero común, de lo espiritual humano en toda su móvil diversidad, y a explicitar simultáneamente su autocomprensión de lo espiritual cristiano; esto, según los dos movimientos de la pneumatología paulina, respetando al mismo tiempo y hasta el límite la alteridad de los otros.

La vía cristiana

Para dar un poco de carne a estas tareas, quiero evocar cuatro marcadores de tal experiencia pragmática espiritual12 que permitan honrar la diferencia entre recursos espirituales y fuentes o la fuente. Tales marcadores se sitúan en el lugar preciso donde se plantea el acto fundamental de la existencia humana, que consiste en dejarse sorprender por lo que está dado sin apropiárselo, olvidando que está dado, y sin reducirlo así a un recurso:

· Primero. La experiencia de la emergencia de la vida recibida, que hay que llevar con lo que tiene de incumplido es, sin ninguna duda, el marcador más elemental de lo espiritual, ya que es una fe elemental a la que hay que unirse para recibirla como fuente y no como recurso reducido a un elemento en la curva de la natalidad. Todos los sistemas de sentido, inventados e improvisados por la humanidad desde su periodo axial, se inscriben en esta constelación de una vida, a la vez, dada yausente en sus últimos contornos, y llaman al sujeto a dar orientación a su vida.

· Segundo. Sin embargo, no es una espiritualidad o una religión como tal la que es una fuente. Siempre son personas espirituales que viven concretamente de una fuente en ellas y que, por esta razón, son fuente para otros, haciendo así plausible una distinción entre personas-recursos y personas-fuentes. Es su fiabilidad el indicador de lo espiritual. Esta viene inseparablemente de la coherencia de la persona-fuente consigo misma, de su capacidad de ponerse en el lugar del otro con empatía, sin abandonar nunca su propio lugar; y esto en una libertad de cara a su propia vida que ha integrado, al menos de manera incoativa, su unicidad, a la vez, dada y mortal.

· Tercero. La capacidad relacional anuncia el lado colectivo, incluso político de lo espiritual. Puede ser explicitado por la tríada espiritual de nuestras sociedades seculares, fundadas en la libertad, la igualdad y la fraternidad entre humanos. El derecho que regula las dos primeras es de orden espiritual, pero tal vez lo es más aún la fraternidad o el actuar de los seres humanos, unos con otros, en un espíritu de fraternidad, según el primer artículo de la Declaración universal de los derechos humanos (1948).

· Cuarto. En la crisis ecológica y frente a las evoluciones exponenciales de nuestras tecno- y biociencias, el valor de la fraternidad implica una relación fraterna con nuestra tierra —hermana y madre—, así como con las generaciones futuras. Este es el último marcador de nuestras fuentes espirituales, que nos invita a distinguir muy claramente entre nuestros recursos naturales y de otro tipo, por un lado, y nuestras fuentes espirituales, por otro. Estas últimas nos riegan, dándonos a vivir el hecho de que no tenemos más que una sola vida… a lo que agregamos ahora: no tenemos más que un solo planeta Tierra.

Haciendo la experiencia afectiva de la ambigüedad que marca todo lo espiritual y formulando con otros los criterios de autenticidad, la Iglesia, midiéndose humildemente con eso, puede dejar transformar su situación diaspórica en kairós histórico y redescubrir la especificidad de su propia vía. Ella no tiene que renegar de los criterios de lo auténticamente espiritual humano, evocados hace un instante. El co-testimonio paulino del Espíritu de Dios a nuestro espíritu (Rm 8, 16) supone incluso que el Espíritu de Dios está en trabajos de parto de filiación divina (pneuma huotésias) al interior mismo de lo espiritual humano que habita la creación entera y que emerge de ella sin cesar (Rm 8, 15.22.23.27). Es entonces esta filiación divina o esta infancia espiritual la que se descubre como el corazón de la vía cristiana. Ella da a la experiencia espiritual del cristianismo su carácter paradójico que, en la prueba diaspórica de la Iglesia, asume una forma muy particular.

La experiencia espiritual se manifiesta allí como victoria, humilde y siempre provisoria, sobre la ambigüedad, la violencia y el mal, sobre todo tal vez, sobre la sordera y la ceguera, cuando de golpe —cuando estas son reconocidas como tal— la vida se manifiesta como don gratuito y misericordioso y suscita una gratitud discretamente feliz, incluso la eucaristía dirigida al Donador de todo bien —oculto y que nunca se impone, debido a la gratuidad del don—, yuna manera de dejar al otro y a sí mismo, más allá de nuestros conflictos, llegar siempre más hacia ellos mismos. Es entonces cuando la experiencia alcanza efectivamente el misterioso co-testimonio del Espíritu de Dios en nuestro espíritu, testimonio ciertamente interior, pero que osa hacerse presente con parresía en el espacio plural de la sociedad por un estilo sinodal que hoy, cuando los pobres son los primeros, hay que reinventar.

La tarea profética de la teología espiritual es así precisada. Ella no puede contentarse con discernir el momento presente; debe, además, captar la presencia del Espíritu de Dios y, sobre todo, ayudar a los individuos y a las comunidades en situación diaspórica a acogerlo y pensarlo, lo que me conduce hacia una última serie de reflexiones sobre la autocomprensión de la teología en la Iglesia en diáspora.

La teología entre academicismo y comunitarismo. Hacia una rearticulación de sus disciplinasa partir de su eje espiritual

Entre dos imaginarios

Si releemos la historia de la teología moderna, percibimos con mucha rapidez que, contra el mito de una unidad de la disciplina teológica, fundada en el pensamiento del doctor común, la vía espiritual no ha cesado de estar en disidencia. No es sino en el momento de la crisis modernista (1893-1913) cuando se inicia la real interrogación por la posibilidad de hacer teología, teniendo como base la experiencia espiritual en sus múltiples formas. Nombres como Alfred Loisy y Henri Bremond, Maurice Blondel y Joseph Maréchal son hitos en este camino que en Alemania condujo hacia Karl Rahner y su manera de teologar a partir de la experiencia de la gracia y en Francia hacia Michel de Certeau quien, en su Fábula mística (1982), hizo la genealogía de la disidencia que acabo de evocar13. De manera desfasada en el tiempo, los dos estaban fascinados por la “profundidad de lo cotidiano” (Rilke) como lugar espiritual: Rahner desde 1924, especialmente, en su librito Cosas cotidianas (1964)14; Certeau en otra perspectiva, por ejemplo, en La invención de lo cotidiano (1980)15. Cada uno inauguró una manera específica de pensar a partir de la experiencia espiritual, sin eliminar lo societal, incluso lo político. Mis propias reflexiones y el paradigma estilístico que intento poner en práctica les deben mucho.

Ahora bien, la ambigüedad que, en la Iglesia católica, resulta de la actual cohabitación del imaginario de cristiandad y del imaginario diaspórico se refleja también en la teología. Un desfase creciente entre cierto academicismo, por un lado, y la cultura efectiva de las comunidades cristianas, por el otro, y un alejamiento creciente entre disciplinas altamente especializadas del lado universitario y expectativas comunitarias de la base, más bien devocionales y práctico-técnicas en el plano litúrgico y catequético, corren el riesgo de hacerle el juego a una permanencia no reflexiva del imaginario de cristiandad. Precisamente, es esta toma de conciencia la que debe conducir a la teología a una reflexión sinodal sobre su propia misión, íntimamente ligada a su capacidad de discernir el momento presente y, en consecuencia, comprometerse con él para salir de este cisma vertical.

Las tareas de la teología

Levantar este desafío de una teología al servicio de un cristianismo en diáspora16, después de lo que acaba de ser esbozado de la teología en las dos partes anteriores de mi intervención, necesita que hoy se distingan tres tareas diferentes. Ellas deben llevarse adelante en conjunto, respondiendo así a la exigencia de rearticulación, formulada por los organizadores de este coloquio.

· La primera tarea ha sido largamente explicitada: se trata del ejercicio del ministerio profético de la teología, que consiste en discernir el momento presente al interior de una historia más larga de la sociedad y entrar —con el corazón, el espíritu y la carne— en el proceso de aprendizaje que impone este discernimiento, detectando, acompañando y pensando el trabajo del Espíritu de Dios en nuestras sociedades humanas e Iglesias, nacidas en nuestro planeta Tierra y en simbiosis con él. El apóstol Pablo es el primer servidor de dicho don profético (charisma) y de esta función (praxis) recibidos para ejercerlos “según la analogía de la fe” (Rm 12, 6). Todos los maestros espirituales se han referido a él.

·