Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

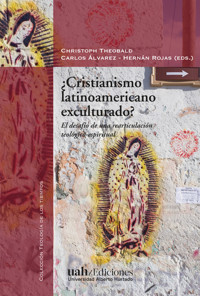

- Herausgeber: Ediciones Universidad Alberto Hurtado

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

"No son treinta pesos, son treinta años", fue una de las frases más repetidas durante las semanas del estallido social. Treinta pesos de aumento en el pasaje del transporte público fue el pretexto para que detonara el ciclo de protestas más grande desde el regreso a la democracia en el 1990. Para muchos participantes de la protesta los treinta años corresponden a un período de promesas inconclusas, en que las expectativas evocadas por la democracia en términos de igualdad y movilidad social no se cumplieron. La desconfianza hacia la política, en particular al rol de los partidos y las elites económicas y socioculturales, que son percibidos como alejados de la realidad cotidiana de la gran mayoría, aparece como una motivación fundamental del estallido social.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 306

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DESPUÉS DE LOS TREINTA AÑOS

Experiencias y relatos sobre democracia y derechos sociales en Chile

Editores:

Helene Risør, Marjorie Murray y Piergiorgio Di Giminiani

Colección Violencia y Democracia

Ediciones Universidad Alberto Hurtado

Alameda 1869 – Santiago de Chile

[email protected] – 56-228897726

www.uahurtado.cl

Esta publicación ha sido posible gracias al financiamiento y apoyo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Programa Iniciativa Científica Milenio - Instituto Milenio VioDemos (ICS2019_025).

Primera edición mayo 2025

Los libros de Ediciones UAH poseen tres instancias de evaluación: comité científico de la colección, comité editorial multidisciplinario y sistema de referato externo por par doble ciego. Este libro fue sometido a las tres instancias de evaluación.

ISBN libro impreso : 978-956-357-526-2

ISBN libro digital : 978-956-357-527-9

Dirección editorial

Alejandra Stevenson Valdés

Editora ejecutiva

Beatriz García-Huidobro

Diseño interior

Elba Peña

Diseño de portada

Alejandra Norambuena

Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.

Diagramación digital: ebooks [email protected]

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS

INTRODUCCIÓNEstado democrático y derechos sociales: una mirada desde las problemáticas de las experiencias locales en ChilePiergiorgio Di Giminiani, Marjorie Murray, Helene Risør y Alejandro Salinas

CAPÍTULO IDerechos económicos, sociales y culturales en el Chile transicional: de la precariedad al reconocimiento.Emiliana Cereceda, José Manuel Fernández, Marjorie Murray, Alicia Olivari y Hugo Rojas

CAPÍTULO IIVivienda y movilidad social: la desregularización del sueño chilenoRenata Boado, Helene Risør, María Paz Trebilcock, Damián Martínez y Luis Briceño

CAPÍTULO IIITransición agroindustrial, gentrificación y precariedad de la vida ruralNicolás Unwin, Francisca Avendaño, Piergiorgio Di Giminiani, Francisco Herrera, María Paz Trebilcock y Rocío Valenzuela

CAPÍTULO IVCuidar y castigar las infancias vulneradas: la (des)protección de niños, niñas y adolescentes en territorios urbanos segregadosAngel Aedo, Catalina Droppelmann y Alejandra Luneke

PALABRAS FINALESEstado, derechos sociales y una crisis de representación política sin soluciónJuan Pablo Luna

ANEXOS

AUTORAS Y AUTORES

AGRADECIMIENTOS

La realización de este libro fue posible gracias al apoyo del Instituto Milenio VioDemos (ICS2019_025). Agradecemos a la Fundación La Caleta, la Corporación El Canelo, la Corporación Codeff, la ONG Progressio y la organización social Humanitar Miradas Migrantes por su apoyo en la coordinación de talleres y entrevistas. Constanza Quezada, Caleb Yunis y Gonzalo Valenzuela apoyaron la investigación bibliográfica discutida en la introducción y la asistencia de Felipe Elgueta fue esencial en la edición, así como Johanna Ortiz en la revisión final del texto.

INTRODUCCIÓN

Estado democrático y derechos sociales: una mirada desde las problemáticas de las experiencias locales en Chile

Piergiorgio Di Giminiani, Marjorie Murray, Helene Risør y Alejandro Salinas

“No son treinta pesos, son treinta años”. Durante las confusas, esperanzadas y violentas semanas del llamado estallido social, este fue uno de los eslóganes más escuchados por las calles del país. Los treinta pesos se refieren al aumento del precio del pasaje de transporte público en la capital, Santiago, declarado en octubre de 2019, que activó las protestas y evasiones masivas organizadas por estudiantes secundarios. Un incremento menor, correspondiente aproximadamente a cuatro centavos de dólares estadounidenses, era la última de varias alzas durante ese mismo año.

Las razones que detonaron las protestas y que, finalmente, produjeron saqueos, acciones violentas, vandalismo y represión policial, pero también manifestaciones pacíficas multitudinarias. El hito se da, sin embargo, en sintonía con la historia de Chile, marcada por grandes olas de protestas generadas por el costo de la vida, y con el antecedente directo del efecto del aumento del precio del transporte público, como fue la “Revuelta de la chaucha” de 1949 (Vargas y Silva, 2022). Como se ha observado en otros casos de protestas populares, cuando el uso excesivo de fuerza policial se reconoce públicamente, las protestas se amplifican y toman como objetivo principal el autoritarismo de parte del gobierno de turno (Reynolds-Stenson, 2018). El “estallido”, descrito por algunos medios mediante la analogía de la explosión de una olla a presión (Ortega et al., 2019), representa un caso emblemático del punto de quiebre de crisis políticas y económicas sostenidas durante varios años que, en este caso, se vinculan a la pérdida gradual de legitimidad de los partidos políticos (Luna, 2016) y a una etapa de estancamiento económico, donde las experiencias de movilidad social de los años 90 y 2000 contrastan con una creciente población de estudiantes universitarios que encuentra cada vez más dificultades en la inserción laboral (Canales, 2022).

Comparadas política y económicamente, las décadas de los 80 y los 90 representan realidades diametralmente distintas. La década de los años 80 fue perdida en términos de crecimiento económico. Cuando Pinochet entregó el poder al presidente Patricio Aylwin, el 38 por ciento de la población chilena vivía en condiciones de pobreza, en contraste con los futuros 7,8 del 2013 y 6,5 por ciento del 2023 (ver Martner, 2018). Los treinta años iniciados con el retorno de la democracia relatan una historia de crecimiento exitoso, sobre todo en comparación con los países más cercanos.

Sin embargo, para muchos participantes de la protesta, los treinta años corresponden a un período de promesas inconclusas, en que las expectativas evocadas por la democracia en términos de igualdad y movilidad social no se cumplieron. Efectivamente, esos años –durante los cuales la coalición de centroizquierda Concertación de Partidos por la Democracia gobernó con la única alternancia de dos gobiernos de derecha liderados por Sebastián Piñera– se consideran los más prósperos de la historia reciente del país. Las reformas empujadas por los gobiernos concertacionistas lograron, en parte, crear una infraestructura básica para el desarrollo de servicios sociales, los cuales habían sufrido un proceso de desmantelamiento y privatización radical durante la dictadura. Sin embargo, la movilidad social que muchos sectores de la población vivieron durante la transición chilena se desarrolló en un contexto donde las desigualdades sociales permanecieron de manera profunda.

La movilidad social de aquellos años efectivamente tuvo límites definidos, por ejemplo, en la impermeabilidad de la elite (Torche, 2005) y también en la segregación del acceso a servicios de salud, educación y vivienda. Según el índice Gini, hoy Chile se encuentra entre los treinta países más desiguales del mundo (World Bank, 2020). Terminada la tendencia alcista del Chile posdictadura, las aspiraciones de realización y movilidad social, sobre todo en grupos etarios más jóvenes, se volvieron cada vez menos alcanzables, lo que se suma a la ausencia de un sistema sólido de protección y bienestar social basado en derechos garantizados por el Estado. Una gran proporción de la población es vulnerable por las dificultades económicas, que pueden ser coyunturales o de carácter permanente. Por eso no debiera sorprender que otro eslogan convocante entre ciudadanos de distintas tendencias políticas, o sin ninguna, fue “no más abusos”.

Los abusos son de múltiples tipos y ocurren en diversos lugares e instituciones, tanto estatales como privadas. Entre las distintas formas de abuso, el insuficiente acceso a salud, educación y vivienda de calidad, se levantaron como banderas de lucha. Se trata de la necesidad de un acceso igualitario a demandas entendidas como derechos humanos de segunda generación, aquellos derechos que históricamente ya no se refieren a libertades básicas, por ejemplo, de religión, opinión política y movimiento, sino a aspectos económicos, sociales y culturales, como el acceso a condiciones laborales dignas y a educación universal.

Poco tiempo después de las protestas sociales del 2019, y con una pandemia de por medio, el país pasó por su primera Convención Constitucional, la que terminó con una propuesta marcadamente progresista. Calificaba a los derechos sociales como una responsabilidad garantizada por el Estado, el cual justamente se definía como un “Estado social y democrático”. Sin embargo, la propuesta fue ampliamente rechazada por la ciudadanía en el plebiscito de septiembre de 2022, algo que a primera vista podría parecer sorprendente si se considera que la misma ciudadanía había votado por una novedosa composición de constituyentes con muchos candidatos independientes y de movimientos sociales e indígenas, algunas representantes de partidos tradicionales de izquierda y, en comparación con las elecciones parlamentarias, muy pocos de los partidos de derecha. Si bien una parte de la ciudadanía apoyó con entusiasmo la inclusión de derechos sociales como plurinacionalidad, reconocimiento de minorías sexuales y otras, incluida la naturaleza, las demandas de carácter más identitario terminaron generando el rechazo en una mayoría ciudadana, que se expresaba preocupada por el impacto económico de algunos de los nuevos principios constitucionales introducidos en el primer borrador (Velásquez, 2022)1.

Considerando las demandas y eslóganes durante el estallido, y el éxito de los candidatos de los movimientos sociales de izquierda en las elecciones de la Convención Constitucional del 2020, muchos interpretaron el proceso como un giro hacia la izquierda. Sin embargo, no es posible hacer una lectura unívoca de este proceso e interpretar el estallido como un proyecto ideologizado y dependiente de una coordinación política que está fuera de foco. Más que describir el estallido social como un proyecto insertado en un contexto general de posneoliberalismo, nos parece más correcto observar una protesta social en respuesta a la crisis de la democracia neoliberal, tal como ha sido observado en otros países latinoamericanos (Rodríguez, 2021). A su vez, las teorías conspirativas, como aquellas que han circulado ampliamente en grupos conservadores, sobre la planificación del estallido por parte de facciones políticas organizadas de izquierda, tanto nacionales como internacionales, ignoran la realidad del descontento social y plantean una visión vertical de la ciudadanía como masa controlada por elites políticas (Dammert y Sazo, 2020).

La desconfianza hacia la política, en particular al rol de los partidos y las elites económicas y socioculturales, que son percibidos como alejados de la realidad cotidiana de la gran mayoría, aparece como una motivación fundamental del estallido social. La experiencia cotidiana acumulada de no acceder a derechos y de no poder consolidar una anhelada movilidad social, se vive y se comprende en contraste con la percepción –y la realidad– de una elite que efectivamente no sufre por dichas limitaciones. Así, el acceso fluido y naturalizado a derechos sociales como la educación, la salud y la vivienda de calidad, termina siendo percibido como privilegio de una elite cuya vida dista significativamente del día a día de la mayoría de la población. Así, la demanda por derechos sociales va de la mano de una denuncia de los abusos experimentados y la injusticia de un sistema desigual. Durante las protestas en 2019, la ciudadanía manifestaba en forma muy masiva un descontento que ya se había tomado las calles en los años previos, con ejemplos notorios en las protestas estudiantiles en 2012 y el resurgimiento del movimiento feminista en 2018. En ambos casos, los manifestantes justamente denunciaban los abusos experimentados y la existencia de un sistema social, cultural y económico que los sujetaba en la posición de desfavorecidos.

Sin embargo, la manifestación del llamado malestar, la denuncia de abusos y el rechazo hacia las elites, como hemos visto, no se traducen en forma unívoca a una demanda excesiva por cambios estructurales en el modelo neoliberal. El mundo social está lleno de contradicciones y, como reflejan los análisis desplegados en los capítulos de este libro, pareciera ser que en lo cotidiano los chilenos soportan y denuncian las injusticias estructurales del llamado “modelo”, al mismo tiempo que en muchos sentidos encarnan una cultura neoliberal donde se valora la no “intromisión” del Estado en cada ámbito de la vida y donde se suscribe a la idea o mito de la autorrealización del éxito mediante un permanente ejercicio de “tirar pa’ arriba”, aun cuando este anhelo no se realiza. En muchos –y contradictorios– sentidos, los chilenos han abrazado el estilo de vida y los sueños de una democracia neoliberal. No hay que olvidar que la población chilena se encuentra entre las más endeudadas de la región. Esto se debe a que ha tenido acceso al crédito, al mismo tiempo que adquiere deudas para poder acceder a servicios sociales de salud, educación y vivienda que anhela para sí misma y sus hijos (Han, 2012; Moulian y Marín, 2015; Ossandón, 2014; Risor y Arteaga, 2020). Por estas razones, los capítulos indican que el descontento no se origina únicamente en la ausencia o el abandono del Estado, como se ha argumentado frecuentemente en los debates públicos. Proponemos una mayor atención a la ambivalencia del Estado (ver Auyero y Sobering, 2019), cuya presencia se materializa al mismo tiempo como un conjunto de recursos necesarios y una forma de control de conductas individuales que se implementa de manera desigual en contextos territoriales y de clase distintos.

Los eventos sociales y políticos ocurridos desde octubre de 2019 hasta la escritura de esta introducción, cinco años después, han sido muchos y, a ratos, vertiginosos. Protestas, violaciones de derechos humanos, pandemia, inflación, plebiscitos y elecciones presidenciales, y dos procesos constituyentes fracasados, parecen dar cuenta de la desconfianza hacia los partidos políticos, el rechazo hacia las elites y una demanda por soluciones concretas a problemas económicos y sobre todo de criminalidad, en particular ligada al narcotráfico, que aumentó considerablemente en la última década. En una creciente sensación de mayor inseguridad e incertidumbre económica y política, la demanda por el orden ha dominado la agenda pública desde el 2022 en adelante.

De esta forma, el éxito de una nueva derecha con un discurso nacional-identitario y antielite, a la par de la nueva Convención Constitucional del 2023, no es un reverso del descontento popular, sino su continuación. La coalición de izquierda del Frente Amplio, vinculada al mundo universitario, pasó en pocos años de representar el descontento hacia los treinta años a encarnar una nueva elite progresista enmarcada en la figura popular del “ñuñoismo”, los jóvenes profesionales progresistas que viven en la comuna de Ñuñoa en Santiago. Como argumenta Juan Pablo Luna en las palabras finales de este libro:

más allá de la fotografía de momentos puntuales, la película de estos últimos años muestra la incapacidad del sistema político tradicional, así como de sus desafiantes puntualmente exitosos (el Frente Amplio, la Lista del Pueblo y otros grupos independientes en el 2021, y Republicanos en la elección del Consejo Constitucional del segundo proceso, que fracasó en diciembre del 2023) de vertebrar la representación política del descontento. La suma de descontentos y de climas de incertidumbre de momento cristaliza electoralmente en distintos eventos, en favor de mayorías contingentes, pero no constituye poder, sino que destituye de forma secuencial a quien lo ejerce.

El fracaso de la segunda Convención, esta vez dominada por la ultraderecha, cuyo texto fue rechazado con un porcentaje de 55,8 por ciento, parece ejemplificar la continuidad de este descontento o malestar, el que es necesario abordar si queremos avanzar hacia la comprensión de cómo las familias y diversas comunidades viven, manejan y denuncian los abusos o vulneración de derechos2.

El malestar en el Chile democrático

La idea de un malestar en Chile existe hace más de dos décadas y ronda como un fantasma a las ciencias sociales locales y a los tomadores de decisiones. Un momento fundacional para las discusiones en torno a esto fue el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 1998, que instaló la idea de la existencia de un malestar en la ciudadanía como parte del debate público. Concretamente, este informe reveló un nivel considerable de desconfianza arraigado en las relaciones entre los individuos, que se manifiesta en el temor hacia el otro, así como en la relación entre los individuos con las instituciones. Tras el informe, los expertos señalaron que este malestar tenía su origen en la predominancia otorgada al cuadrante económico en el contexto social de la época, así como a las desconexiones y falta de sintonía entre todos los cuadrantes, algo que afectaba tanto la subjetividad individual como la colectiva, y configuraba un malestar social (PNUD, 1998, p. 18). Recientemente, Manuel Canales (2022) ha indicado que el malestar reflejado en ese informe correspondía a un síntoma de las fisuras que evidenciaba el modelo neoliberal chileno. Estas fisuras eran consecuencia del debilitamiento de lo público y el consiguiente retraimiento de los individuos hacia el ámbito privado, además de la fatiga generada por la inestabilidad laboral, entre otros factores.

Cabe indicar que el malestar identificado en este informe, lejos de tratarse como uno “activo”, expresado, por ejemplo, mediante protestas colectivas, se trataba de un “malestar difuso” (PNUD, 1998, p. 24), difícil de discernir en términos de sus motivaciones específicas, pero no por ello menos importante. El informe advertía entonces que “el malestar puede engendrar una desafiliación afectiva y motivacional que, en un contexto crítico, termina por socavar el orden social” (PNUD, 1998, p. 24). Ante este diagnóstico, indica Canales, las autoridades y voces oficiales de la época optaron por señalar que el malestar correspondía a consecuencias secundarias de la modernidad en un contexto de estabilidad y bonanza económica. Sin embargo, el documento al menos instaló la duda sobre el autoelogiado modelo neoliberal chileno y su éxito, y representa un hito significativo para comprender el distanciamiento entre la sensibilidad ciudadana y la clase política, así como con la sociedad como conjunto, que se prolonga hasta hoy.

Si bien no podemos revisar exhaustivamente las consecuencias de dicho informe, cabe destacar, a modo de ejemplo, la forma en que lo aborda Kathya Araujo (2013), quien analiza la evolución de la percepción de la igualdad en la sociedad chilena en el contexto de la implementación del neoliberalismo, el proceso de democratización y el malestar desencadenado por ambos. Concretamente, la autora subraya la tensión entre los principios de igualdad difundidos y la realidad de un lazo social profundamente vertical y jerárquico. Las lógicas sistémicas, como las jerarquías naturalizadas, los privilegios, la confrontación de poderes y el autoritarismo, permean las interacciones cotidianas y cuestionan la promesa de igualdad. Al mismo tiempo, la horizontalidad en las relaciones sociales emerge como un reclamo central y evidencia una nueva dimensión de igualdad: la igualdad en el lazo social. En este sentido, el malestar social en Chile no solo se manifiesta en las demandas por igualdad material, sino también en la exigencia de igualdad en las interacciones diarias. Las desigualdades interaccionales, centradas en el lazo social, argumenta la autora, se convierten en un componente crucial de la percepción de la desigualdad.

La gestión del malestar por parte de los gobiernos de la transición ha sido un aspecto fundamental de la consolidación del sistema de partidos en Chile. Durante el periodo entre 1999 y 2009, indica Durán Migliardi (2018), se enfrentaron coyunturas críticas que exigieron estrategias de innovación política, llevando a la modificación parcial del “pacto transicional” que caracterizó a la transición a la democracia para dar respuesta al malestar presente. Durán identifica cuatro hitos que muestran dichos cambios y reacciones. En primer lugar, encontramos la retórica tecnocrática de la campaña presidencial de 1999: en respuesta a un malestar en aumento, aparece un cambio en el discurso político hacia la resolución tecnocrática de los problemas ciudadanos concretos. En segundo lugar, está el acuerdo político-legislativo para la Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del Crecimiento, de 2003, alcanzado entre el gobierno y los partidos de oposición como respuesta a una crisis de probidad durante el gobierno de Ricardo Lagos. En tercer lugar, se refiere a la creación del Consejo Asesor Presidencial en respuesta a la Revolución Pingüina de 2006, cuando estudiantes escolares salieron a las calles exigiendo el fin al lucro en la educación y la modificación de la Ley Orgánica de Enseñanza que perduraban desde la dictadura. Entonces se anunciaron medidas, incluyendo modificaciones a dicha ley, para calmar las movilizaciones estudiantiles, desplazando el debate desde la calle hacia la institucionalidad. Finalmente, se destaca como hito la respuesta a la crisis económica de 2009, con cambios en la política fiscal, cuando la presidenta Bachelet aprovechó la oportunidad para aumentar la adhesión mediante la implementación de políticas de bonos y protección social, marcando una reivindicación de la función del Estado. En definitiva, estos hitos muestran la capacidad del dispositivo transicional para enfrentar nuevas y crecientes contingencias entre 1999 y 2009, lo que refleja una constante necesidad de adaptación del campo político-institucional ante un malestar social latente y manifiesto, difícil de abordar.

Más recientemente, Moyano-Díaz et al. (2021) remiten a la relación entre la anomia, el malestar y el estallido social en Chile, al destacar la complejidad conceptual asociada a términos como “estallido social” y “malestar”. La tesis de estos autores es que la anomia –un concepto fundante de la sociología que se refiere a la falta de interiorización de normas sociales por parte de la población– es la causa del malestar social en Chile, el cual se manifiesta como un proceso de desorganización que afecta tanto a instituciones estatales como no estatales. Actualmente, el malestar es discutido por la fuerte vinculación con el aumento de la crisis de probidad en la clase política chilena. La evidencia recopilada en encuestas nacionales (Martínez, 2023) muestra un aumento significativo en la percepción de corrupción, especialmente en instituciones clave como municipalidades y la Cámara de Diputados. La falta de confianza en diversas instituciones, incluidos los partidos políticos y las Fuerzas Armadas, es generalizada. En este contexto, el estallido social de octubre de 2019 se interpreta como el agotamiento de la paciencia y tolerancia de los ciudadanos hacia los efectos de la anomia generalizada. La percepción de corrupción, la falta de confianza en las instituciones, las expresiones desafortunadas de las autoridades, la frustración económica y la disminución de la expectativa de progreso contribuyen al malestar. Los autores sustentan que cuando la anomia afecta a varios ámbitos de una sociedad, puede desencadenar un estallido social como el ocurrido en Chile.

Los hitos y reflexiones de tres décadas en torno al malestar social no dejan de sorprender en su continuidad y dificultad analítica. Se atisba un vaivén de formas más explícitas y otras menos visibles de un descontento presente, cuya explicación se dificulta por distintos factores históricos que podemos identificar (Radiszcz, 2016). Los capítulos que conforman este libro abordan la pregunta por el malestar social con una aproximación que pone en evidencia, primero, las experiencias y nociones locales de derechos sociales, para después identificar las formas específicas de malestar que estos reproducen. Dicha aproximación empírica, por tanto, no adopta la aproximación diacrónica que presupone una alternancia entre tiempos de bienestar y malestar, sino que mira al descontento actual en la sociedad chilena como el resultado de una tal vez inevitable inconmensurabilidad entre los derechos sociales comprendidos y vividos desde arriba y desde abajo.

Esta aproximación requiere de una metodología capaz de revelar el surgimiento de diversas formas de vivir y conceptualizar los derechos sociales, no como el resultado de ideas puras en esferas distintas como aquellas de las “instituciones” y del “pueblo”, sino como el marco mismo de las complejas relaciones entre instituciones y ciudadanos que ocurren en lugares específicos, con sus historias de vinculación con actores públicos y privados. Como veremos a continuación, esta aproximación metodológica es inevitablemente comparativa si queremos reconocer la diversidad geográfica y cultural del país, para evitar reproducir una visión monolítica del descontento político en la sociedad chilena contemporánea. Un hallazgo que comienza a tejerse entre los capítulos, en tanto, como algo transversal a la diversidad y común a las vivencias que desbordan lo teorizado desde el conocimiento (que el lector pueda considerar como netamente bibliográfico/teórico), y dan cuenta así de un Chile que se resiste a reducciones por parte del pensamiento sobre “la realidad” del país como un todo monolítico.

Los treinta años ahora: estudio colaborativo para el presente

En los capítulos siguientes conoceremos las preocupaciones y los anhelos de los habitantes de cinco lugares a lo largo del país: la pequeña localidad nortina de Pichasca, la comuna de Petorca, el barrio de La Legua en Santiago, la ciudad de Talca y la isla de Chiloé. A pesar de sus profundas diferencias geográficas, sociales y económicas, estas localidades evidencian el proceso incierto, desigual e inevitablemente inconcluso de la realización de los derechos sociales en Chile. Gracias a una metodología de investigación colaborativa, con la participación de distintas organizaciones sociales durante el 2021 y 2022, pudimos recolectar algunas de las formas en que hoy día se piensan y experimentan los derechos sociales en Chile, en un contexto general marcado por la desconfianza y el descontento, pero también con una esperanzadora insistencia en el derecho a una vida digna para todos. Con un enfoque en un conjunto específico de derechos –salud, educación, seguridad, vivienda y medioambiente–, cada capítulo explora algunas de las razones detrás del surgimiento de la antipolítica en Chile como el actor principal del supuesto fin de los treinta años. Antes de adentrarnos en los hallazgos empíricos de nuestro trabajo, vale la pena situar su novedad en el marco de la literatura sobre el malestar en Chile y reflexionar sobre la pertinencia de la metodología desarrollada en nuestro estudio sobre la actual crisis política.

Este libro nace como una inquietud en la época posestallido por comprender en ese momento las experiencias de vulneración de derechos y la búsqueda de bienestar desde diversas comunidades en Chile. Pensamos que era necesario abordar esta realidad con una lógica colaborativa, en conjunto con actores de la sociedad civil y las mismas comunidades. Para comprender las inquietudes generadas por los últimos años de crisis políticas en el país, en 2021 el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia (VioDemos) lanzó un proyecto de investigación basado en la colaboración con Acción, que agrupa más de cuarenta ONG y organizaciones de la sociedad civil en Chile. Iniciamos esta colaboración entre el mundo académico y la sociedad civil con el anhelo de comenzar una relación que, ojalá, diera paso a una co-creación de conocimiento entre la academia, las organizaciones civiles y las comunidades locales. El raciocinio era que al dejarnos guiar empíricamente por las reflexiones y categorizaciones sociales de las comunidades consultadas se podrían generar en conjunto mejores datos, pensar en modelos y fomentar el intercambio de conocimientos y la vinculación en red para la valoración de los participantes y sus experiencias. De esta manera, la investigación que sustenta a este libro no estaba formulada solo en términos de investigación, sino también tenía el propósito de fomentar relaciones de más largo aliento y establecer fundamentos para continuar en la co-creación de conocimiento, diagnósticos, insumos y propuestas de política social. Así, se formó un equipo inicial entre VioDemos y Acción, con el objetivo general de promover espacios de participación, (co)construcción y escucha activa con personas y colectivos para la visibilización y empoderamiento de sus experiencias, en relación a los derechos sociales, sus historias de vulneración y resignificación en miras hacia una democracia sostenible.

Nos interesó levantar información en conjunto con comunidades en territorios que no necesariamente han estado en el foco de las investigaciones sociales del país o, alternativamente, escuchar y conocer los análisis de grupos como, por ejemplo, migrantes, adultos mayores o jóvenes cuyas nociones y análisis sobre su vida y el estado del país rara vez están en el centro de la atención. No buscábamos representatividad, sino generar datos cualitativos de calidad que les permitiera a vecinos, pobladores, trabajadores y dirigentes locales y sectoriales realizar diagnósticos y análisis sobre su realidad. Las comunidades fueron seleccionadas pensando en generar miradas y análisis localizados diversos. Considerando los territorios y las agrupaciones convocantes en cada localidad, esperábamos que ciertas temáticas fueran abordadas en algunos territorios más que en otros, pero la metodología de trabajo estaba organizada de tal manera que todo participante, libremente, pudo levantar temáticas, plantear asociaciones o eventuales discrepancias con los temas y análisis propuestos por otros participantes. De esta forma, la metodología ha sido participativa, con la premisa de que a partir del diálogo con las personas se pueden observar de manera asertiva las diversas experiencias de vulneración, los procesos de (re)significación y las concepciones que existen sobre problemáticas sociales. En forma resumida, la metodología reconoce cuatro momentos:

♦Diagnóstico participativo para el levantamiento de la información en los territorios. Para ello se realizaron conversatorios en terreno con integrantes de sus organizaciones y entrevistas a dirigentes o líderes de opinión.

♦Registro escrito y audiovisual y posterior sistematización de los conversatorios y entrevistas.

♦Entrevistas individualizadas de seguimiento.

♦Análisis interdisciplinar e interpretación de la información sistematizada.

Se tomó la decisión de trabajar con comunidades y organizaciones locales de cinco territorios y en coordinación con ONG que ya llevaban años, en algunos casos décadas, trabajando en las zonas. Específicamente, se realizaron cinco conversatorios durante el 2022 y 2023 en las siguientes localidades:

♦Población La Legua, ciudad de Santiago, Región Metropolitana. Principalmente se exploraron temas referidos a infancia, narcotráfico y seguridad. La actividad fue convocada por Fundación La Caleta.

♦Localidad de Pichasca, comuna de Río Hurtado, Región de Coquimbo. Principalmente se exploraron temas referidos a jóvenes, migración urbana y participación social. La actividad fue convocada por Corporación El Canelo.

♦Comuna de Petorca, Región de Valparaíso. Principalmente se exploraron temas referidos a acceso al agua, jóvenes, migración urbana y desarrollo agropecuario. La actividad fue convocada por Fundación Progressio.

♦Ciudad de Talca, Región de El Maule. Principalmente se exploraron temas referidos a migración, pobreza y participación social. La actividad fue convocada por la Corporación Codeff y Humanitar-Miradas-Migrantes

♦Ciudad de Ancud, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, con participación de habitantes de diversas localidades de la Isla Grande de Chiloé. Principalmente se exploraron las condiciones laborales y sociales de las trabajadoras y trabajadores de la industria del salmón3.

La propuesta se basó en la recreación de las trayectorias de vulneración de las diversas organizaciones de la sociedad civil dentro del territorio, así como también las formas de enfrentar esta situación, de manera formal o informal4. Los talleres, que tuvieron una duración máxima de cuatro horas, se organizaron en distintas etapas. En una primera instancia, se ofrecieron palabras de bienvenida, se mostró el proyecto y los consentimientos informados. Al mismo tiempo, los diversos actores presentaron a sus organizaciones y/o colectivos. Los asistentes fueron divididos en mesas de trabajo (30 minutos). Posteriormente, se les pidió identificar a los grupos de trabajo las problemáticas que afectan al territorio. Se solicitó a un representante por grupo exponer las problemáticas evidenciadas. De ellas, las cinco más repetidas se anotan para desarrollar la actividad posterior (40 minutos). Luego, se le entregó a cada participante una hoja con la actividad denominada “El sistema solar”, donde debieron priorizar qué tanto les afectaban las problemáticas evidenciadas en la actividad anterior. Se hizo un intercambio de reflexiones con el equipo de trabajo (20 minutos). En la siguiente actividad se le entregó a cada grupo un mapa del territorio donde debieron identificar los lugares con mayor conflicto y realizar una breve reseña. Posteriormente, se compartieron los resultados en plenario (40 minutos). Para continuar, se invitó a los participantes a crear un mural para responder a la pregunta ¿cuál es tu mayor deseo para tu territorio? Posteriormente, cada grupo enseñó su mural y expuso al plenario (40 minutos). Finalmente, se hizo una valoración de la participación de cada uno y se les entregó una encuesta para responder sobre la actividad realizada (10 minutos).

Una vez finalizadas las actividades plenarias y con un análisis preliminar del material, el equipo de investigación realizó veinte entrevistas en profundidad (cuatro por cada área de investigación) con algunos de los participantes de la actividad plenaria y otros habitantes de las localidades consideradas. Estas entrevistas se realizaron con el propósito de ahondar en una temática y situarla en relación con una historia de vida, ofrecer tiempo de escucha a voces que por diversas razones no habían podido explayarse en la instancia colectiva,o ahondar en lecturas alternativas a la de la mayoría del grupo y generar datos complementarios. Durante el 2022 y 2023, se conformaron grupos de trabajo internos de VioDemos para realizar el análisis de los datos cualitativos. Cada grupo se estructuró a partir de su experticia en los temas representados en cada uno de los cuatro capítulos empíricos que conforman el núcleo de este libro. Los datos cualitativos, provenientes de talleres y entrevistas, fueron en algunos casos complementados con hallazgos de investigaciones que paralelamente habían sido desarrolladas bajo el alero de VioDemos en las mismas localidades. El resultado del análisis triangulado, realizado por los distintos equipos del proyecto, no aspira a ser “representativo” de una visión total sobre la compleja condición de vida de los participantes o de su territorio, sino que provee un punto de entrada para la comprensión de las distintas formas en que se expresa el descontento en Chile.

La ambivalencia del Estado: más allá de malestar y bienestar

Cada uno de los cinco sitios de investigación se caracteriza por particularidades temáticas que permean nuestras interpretaciones. Sin embargo, el análisis comparativo ha relevado hilos comunes respecto a las razones del descontento popular posterior a los treinta años. Gracias a los encuentros y entrevistas se pudo rescatar las distintas razones por las cuales muchos ciudadanos miran con distancia y escepticismo a las instituciones y elites políticas del país. Hablar de radicalización política de la ciudadanía para entender el descontento y desconfianza, como suele ocurrir en la esfera pública y en los medios, tiene poco respaldo empírico, ya que la investigación en terreno demuestra que este fenómeno interesa sobre todo a la elite y que la afiliación política en la sociedad contemporánea es cada vez más fluida y dirigida por conceptos y sensaciones contingentes a lugares y momentos dados (De la Cerda, 2022). Mucho se ha escrito sobre el malestar en Chile, tanto en las discusiones públicas como en el campo de la investigación académica, y muchas de las argumentaciones de este libro reflejan esta rica tradición. Sin embargo, nos parece que el concepto de malestar tiene sus limitaciones al hablar del descontento actual en Chile y su vínculo con las experiencias y conceptualizaciones de derechos sociales. El concepto de malestar es esencialmente diacrónico, presupone que una sociedad puede pasar por una etapa de bienestar y malestar y que estos pasajes son corregibles mediante intervenciones institucionales. Argumentamos que la actual crisis política necesita de otro vocabulario, que no dependa de la búsqueda de un antes y después, sino que nos permita enfocarnos en múltiples explicaciones y conceptualizaciones locales sobre la manera en que los derechos sociales y la democracia son vividos y conceptualizados desde abajo.

Es nuestra esperanza que con este libro, fruto de un amplio trabajo colaborativo, interdisciplinario y territorial, podamos contribuir al debate sobre la crisis social y política en Chile, con una atención empírica a la experiencia y conceptualización de los derechos sociales. Nuestro enfoque nos permite alumbrar el descontento político no como un mero resultado del transitar de un Estado de bienestar al malestar social, sino como el proceso reflexivo inconcluso de la ciudadanía. Caracterizar la articulación de los derechos sociales como un movimiento desde abajo no significa desconocer el rol de las instituciones en consolidar principios éticos y políticos, sino que adoptar una mirada empírica en lugar de una normativa para revelar también las formas en que los mismos ciudadanos, en su diversidad de clase, territorio, género o edad, por mencionar algunos, contribuyen a la conceptualización de derechos sociales. Cualquier mirada normativa a lo que debería ser considerado un derecho fundamental y bajo qué condiciones corre el riesgo de reiterar la ilusión del fundamento absoluto, corresponde a una trampa argumentativa que dificulta el análisis de las condiciones históricas que, en determinadas épocas, permite el surgimiento de derechos específicos. Como nos recuerda Bobbio (1991), “además de mal definible y variable, la clase de los derechos humanos es también heterogénea” (p. 11). En la propuesta de Jim Ife (2009), la realización de derechos humanos de segunda generación, que incluyan acceso a educación, salud e igualdad de tratamiento por parte del Estado, es indisociable del desarrollo de distintas comunidades, es decir, los distintos procesos que fortalezcan los principios de respeto por la diversidad y autosuficiencia que permitan a un grupo de individuos verse parte de una colectividad (p. 32). Bajo esta premisa se puede comprender de manera más eficiente el supuesto desacople entre la valoración y conceptualización de derechos humanos y democracia en instituciones y elites políticas-intelectuales y sus versiones reproducidas en la vida cotidiana en Chile (Luna y Medel, 2023).

A raíz de las observaciones empíricas recolectadas en localidades urbanas y rurales a lo largo de Chile, en este libro argumentamos que las conceptualizaciones y experiencias de los derechos sociales en Chile no surgen de un estado de malestar en oposición a experiencias de bienestar, sino de una actitud pragmática de búsqueda de mejores condiciones de vida marcada por percepciones de ausencias en campos tan distintos como el acceso a salud, educación, seguridad y vivienda. Dichas ausencias no se pueden explicar mediante la imagen simplista de un abandono estatal, pues más que ausencia hay una ambivalencia de su presencia. Una característica de los gobiernos post dictatoriales ha sido la expansión de programas sociales en distintas áreas del país, transformadas en objetivos formales de intervención. Dicha estrategia se ha desarrollado a partir de una clara influencia del discurso neoliberal sobre la reorganización del Estado después de diecisiete años de dictadura. Es justamente donde hay intervención estatal que la percepción de ausencia de ciertos derechos sociales se hace más evidente. Es por esta razón, sostenemos, que el descontento político no encuentra su origen en el abandono por parte del Estado, sino en su ambivalencia: como fuente de beneficios y apoyo en zonas de intervención y su paralela inhabilidad para estar a la altura de las expectativas y demandas de la ciudadanía. Esta ambivalencia se manifiesta en diversos ámbitos, como por ejemplo en el control del crimen y la búsqueda de seguridad. Respecto a este punto, Auyero y Sobering (2019) han argumentado que el Estado ambivalente se evidencia en la oposición y tensiones entre dos conductas: el afán de castigar el crimen y el permitir cierto cogobierno junto a actores criminales donde se materializan territorios marginalizados del desarrollo de cierto bienestar por parte del Estado. Entonces, el Estado sería una

[...] organización profundamente ambivalente, que impone el imperio de la ley al mismo tiempo (y en el mismo espacio) que funciona como un aliado en lo que se define socialmente como conducta criminal (p. 11).

La ambivalencia del Estado a la cual nos referimos se basa en una tendencia parecida de desarrollar conductas en oposición entre sí, pero en este caso, más generalmente, consisten en la única capacidad del Estado en estar ausente y excesivamente presente en lugares de intervención tanto policial como asistencial.