Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Universidad Alberto Hurtado

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

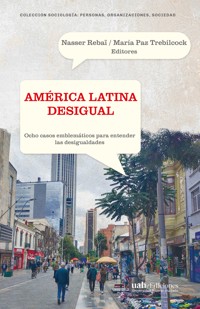

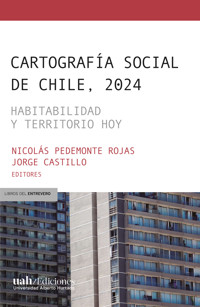

El déficit habitacional, la población migrante, las condiciones de vida en territorios mapuche y en las ciudades, la pobreza y sus complejidades, el acceso a la educación, el trabajo y la inserción laboral, la movilidad social para superar la pobreza, la interrupción de las trayectorias escolares de niñas, niños y adolescentes, la participación de las mujeres en el mundo del trabajo y la desvalorización del cuidado no remunerado, son algunos de los diversos temas que este libro aborda desde diferentes organizaciones sociales.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 149

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

CARTOGRAFÍA SOCIAL DE CHILE, 2024

Habitabilidad y territorio hoy

Nicolás Pedemonte Rojas y Jorge Castillo (editores)

Organizaciones:

Centro Vives - U. Alberto Hurtado, Hogar de Cristo, Techo, Servicio Jesuita a Migrantes, Fondo Esperanza, Fundación Súmate, Fundación Lican, Infocap.

Comité directivo de la Cartografía Social de Chile:

Antonia Larrain. Vicerrectora Académica, U. Alberto Hurtado.

José Francisco Yuraszeck SJ. Delegado Social - Jesuitas Chile y Capellán Hogar de Cristo.

Liliana Cortés. Directora Social Hogar de Cristo.

Benjamín Donoso SJ. Capellán Techo.

Waleska Ureta. Directora Nacional Servicio Jesuita a Migrantes.

Camila Salas. Coordinadora Área Social , Provincia Chilena de la Compañía de Jesús.

Comité editorial de la Cartografía Social de Chile:

Director: Nicolás Pedemonte Rojas, Director Centro Vives UAH.

Subdirector: Rodrigo Hoyos, Hogar de Cristo.

Coordinador: Jorge Castillo, Centro Vives UAH.

Ediciones Universidad Alberto Hurtado

Alameda 1869 – Santiago de Chile

[email protected] – 56-228897726

www.uahurtado.cl

Primera edición agosto de 2025

Los libros de Ediciones UAH poseen tres instancias de evaluación: comité científico de la colección, comité editorial multidisciplinario y sistema de referato externo por par doble ciego. Este libro fue sometido a las tres instancias de evaluación.

ISBN libro impreso: 978-956-357-538-5

ISBN libro digital: 978-956-357-539-2

Dirección editorial

Alejandra Stevenson Valdés

Editora ejecutiva

Beatriz García-Huidobro

Diseño interior

Gloria Barrios

Diseño de portada

Francisca Toral

Diagramación digital: ebooks [email protected]

Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.

Índice

AgradecimientosJosé Francisco Yuraszeck Krebs SJ.

PrólogoPaulina Saball

Introducción/balanceEquipo editorial

CAPÍTULO IAmenazas y vulnerabilidad en los campamentos de Chile: desafíos para la gestión del riesgo de desastresJaviera Moncada y Mauricio MoralesTECHO-Chile

CAPÍTULO IIEntre la irregularidad y la informalidad: condiciones de vida y trabajo de la población migrante en ChileJuan Pablo González, Lukas Urbina Garcés y Ayelén MorenoServicio Jesuita a Migrantes

CAPÍTULO IIIEntre la tierra y el agua: estadísticas de habitabilidad y medioambiente en territorio mapucheNicolás Pedemonte Rojas, Fernando Crespo, Carlos Bresciani SJ., Juan Fuenzalida SJ. Centro Vives UAH, FEN UAH, Fundación Lican

CAPÍTULO IVIntersección de pobreza por ingresos y multidimensional: una nueva forma de entender la pobreza extremaFelipe Expósito y Benjamín SánchezHogar de Cristo

CAPÍTULO VDonde terminan las oportunidades: trayectorias educativas y laborales truncadas en ChileSandra GonzálezInfocap

CAPÍTULO VIAproximaciones a la educación de reingreso en Chile: antecedentes y experiencia de niños, niñas y jóvenesConstanza Burgos Santos, Francisca Minassian Munster, JavierMondaca Wyman, Jaime Portales OlivaresFundación Súmate, Hogar de Cristo

CAPÍTULO VIIMujeres que mueven territorios: reconstruyendo la economía desde el cuidado, la confianza, la comunidad y la justiciaKarina GómezFondo Esperanza

CAPÍTULO VIIITorres de inversión y alta precariedad habitacional: la ciudad como portafolio financieroLoreto Rojas-SymmesDepartamento de Geografía y Centro “Espacio, Sociedad y Territorio”, Universidad Alberto Hurtado

CAPÍTULO IXLa brecha territorial de la oferta de programas sociales monitoreada por el estadoManuel FuenzalidaPrograma Territorios y Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), Universidad Alberto Hurtado

Autoras y autores

Agradecimientos

Es motivo de profunda satisfacción ver que tras pasar algún tiempo, los sueños se hacen realidad. Es que esta “Cartografía Social de Chile” que presentamos en su primera versión 2024, se viene gestando en conversaciones desde hace años. Son varias las instituciones que han concurrido a este esfuerzo, y para agradecerles son estas líneas. En orden de antigüedad: Hogar de Cristo, Infocap, Súmate, Centro Vives, Techo Chile, Servicio Jesuita a Migrantes, Fundacion Lican, Fondo Esperanza. Cada año en agosto nos encontramos, junto a otras organizaciones, en la Jornada Anual de las Obras Sociales vinculadas a la Compañía de Jesús, donde definimos una temática particular que abordar y nos ponemos manos a la obra. Esta vez el acento ha estado en “Habitabilidad y Territorio”.

Agradecemos a todas las personas que trabajan y participan en las organizaciones que hemos colaborado en la redacción de este libro. Algunos nombres, los de quienes escribieron los artículos, han quedado en estas páginas. ¡Muchas gracias! Estoy seguro que nos sentimos parte de un cuerpo más amplio, el de nuestras organizaciones y el más amplio aun conformado por la red de obras sociales vinculadas a la Compañía de Jesús en Chile. A través de la inserción – acompañar, servir, cuidar, apoyar, promover, convocar, construir, formar – nos involucramos en la vida de personas y comunidades que viven en las fronteras de la exclusión y sufren distintos ámbitos de dolor. Desde la cercanía y el compromiso cotidianos, surgen las reflexiones que han quedado plasmadas en esta Cartografía Social de Chile. Estas nos permiten comprender de mejor manera aquellos dolores y necesidades, para mejorar nuestra oferta de servicios sociales, a la vez que profundizar en las causas estructurales y culturales que los provocan o agudizan. Buscamos así, posibilitar la incidencia para la defensa de la dignidad y derechos humanos de las personas, así como la transformación de la cultura, a nivel personal e institucional, incluyendo la evaluación y elaboración de políticas públicas para el momento que vivimos. Inserción, reflexión e incidencia son parte de una marca que debiera caracterizar nuestro quehacer, y este libro es prueba testimonial de aquello.

Agradecemos en particular al Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, en la persona de Nicolás y Jorge, y a la editorial de la universidad, por su labor en la edición de este libro. Y por cierto también a Paulina Saball, que gentilmente accedió a brindarnos su prólogo.

Esperamos que a esta, la primera versión de la Cartografía Social de Chile, le sucedan muchas otras, expresión de un anhelo de colaboración que de seguro traerá mucho fruto, el que trasciende por lejos lo que cada cual puede hacer aisladamente. Sigamos promoviendo la solidaridad y el bien común, también entre nosotros, siguiendo los pasos de Alberto Hurtado. AMDG.

José Fco. Yuraszeck Krebs, S.J.

Delegado para el Área Social – Jesuitas Chile

Capellán General – Hogar de Cristo

Agosto de 2025

Prólogo

Las políticas públicas y, en particular las políticas sociales, son el instrumento principal a través del cual el Estado busca incidir en el bienestar de la ciudadanía, garantizar sus derechos y hacer que el desarrollo y el progreso se distribuya equitativamente entre todos los habitantes. De este modo, la cantidad y diversidad de programas; el enfoque y los énfasis que los sustentan; la cobertura, los recursos y los medios que se destinan a su implementación; la institucionalidad, las alianzas y los roles que se asignan a los distintos actores, son factores relevantes por considerar al momento de evaluar su impacto, su pertinencia y su eficacia.

La Compañía de Jesús, a través de nueve instituciones participa activamente en la implementación de diversos programas sociales. Esta Cartografía Social de Chile, tiene por propósito, inaugurar una reflexión periódica “situada, plural y crítica” sobre el mapa social de Chile, a partir de la experiencia acumulada en territorios diversos por estas instituciones y por la propia universidad jesuita de Chile, la Universidad Alberto Hurtado. Se trata de una reflexión que releva las vidas y las voces de aquellos con quienes cotidianamente se exploran caminos para encauzar sus anhelos y abrir oportunidades de una vida buena.

Sus editores declaran que se trata de una reflexión crítica de las políticas, las estadísticas e indicadores y de las condiciones de vida del país y, luego de leer los textos que esta publicación alberga, no cabe duda de que el factor común de todos ellos es precisamente el cuestionamiento del alcance, el enfoque y el impacto de un amplio y diverso espectro de programas sociales. En las páginas de este libro encontrarán un análisis crítico del tratamiento del déficit habitacional y sus consecuencias en la conformación de campamentos; de las políticas migratorias; de la situación de rezago del pueblo mapuche; de las fragilidades de los planes de reingreso educacional; de las trayectorias educativas y laborales truncadas; de las dificultades de inserción de las mujeres en el mercado laboral; de los impactos de la densificación urbana “no equilibrada” como efecto de la “financiarización de la vivienda”. Complementariamente, encontraremos una reflexión crítica acerca de la metodología de medición de la pobreza y, de las brechas existentes en la distribución territorial de los programas sociales.

No cabe duda, que estamos ante una iniciativa valiosa, generosa y necesaria. Detrás de ella hay un esfuerzo por reflexionar y levantar propuestas a partir del trabajo social cotidiano y del contacto directo con comunidades y territorios que viven directamente los efectos de las desigualdades, la exclusión y las precariedades presentes en nuestra sociedad. Si el Estado, a través de las políticas públicas y los programas sociales, tiene el deber de garantizar el derecho a habitar en dignidad para todos sus habitantes, las brechas existentes claramente develan la magnitud de los desafíos que debemos abordar para que ello se convierta en realidad. Se visibiliza así, la urgencia que demanda la constatación de los efectos que estas desigualdades tienen en la vida de miles de niños, niñas, jóvenes y mujeres, y el imperativo de concretar procesos de descentralización y distribución territorial equitativa de los beneficios del desarrollo.

Pero, el análisis, la crítica y las propuestas que surgen de la reflexión de la propia experiencia, alcanzan su mayor potencialidad transformadora cuando inducen al diálogo. Cuando se exponen con convicción y también con humildad, posibilitan que se problematicen las conclusiones y se abran conversaciones conducentes a introducir cambios, ampliar coberturas, adecuar enfoques, incorporar actores, estrechar vínculos y favorecer colaboraciones.

En la experiencia de las instituciones que dan vida a esta Cartografía Social hay un saber acumulado que se pone en valor en este esfuerzo de sistematización. Ojalá que su lectura sea motivadora para provocar un diálogo abierto y fructífero entre actores diversos.

Los editores nos advierten de un conjunto de iniciativas públicas en desarrollo, que apuntan en el sentido de las propuestas que en este texto se incluyen. Sin duda, eso constituye una buena noticia que demuestra sintonía entre actores públicos y la sociedad civil. Profundizar ese diálogo es poner al servicio del bien común las oportunidades que brinda el trabajo cotidiano y la cercanía con quienes viven en situación de pobreza, exclusión y abandono.

Paulina Saball

Trabajadora Social y exministra de Vivienda y Urbanismo.

Introducción/balance

Equipo editorial

La colección anual Cartografía Social de Chile nace como un espacio editorial y reflexivo dedicado a examinar críticamente las políticas, las estadísticas e indicadores sociales y condiciones de vida en el país. En un contexto de profundas transformaciones sociales y territoriales, esta colección busca situarse como un lugar de encuentro entre saberes académicos, técnicos y comunitarios, que piensan y producen conocimiento desde y sobre los territorios.

La elección del nombre Cartografía Social no es casual ni meramente metafórica: representa nuestro compromiso con una mirada situada, plural y crítica sobre el mapa social de Chile. Entendemos la cartografía no como una simple representación del territorio, sino como una herramienta de interpretación y análisis.

En tiempos de fragmentación institucional, precariedad urbana, crisis ambiental y tensión entre lo estatal y lo comunitario, Cartografía Social de Chile se orienta a visibilizar y analizar críticamente las formas en que las políticas públicas afectan, configuran y son reconfiguradas por las prácticas territoriales. Este primer número inaugura una colección que busca trazar conexiones entre los espacios, las políticas que los moldean y los sujetos que los habitan, con especial atención a las dimensiones de habitabilidad y territorio.

Desde inicios de la década, Chile ha atravesado una serie de transformaciones estructurales que han reconfigurado las condiciones de vida y los marcos de acción del Estado. La pandemia por COVID-19, la crisis político-constitucional, el incremento sostenido de los flujos migratorios, y los cambios geopolíticos en América Latina y el mundo, han generado tensiones y exigencias inéditas para el diseño y la implementación de políticas públicas. Estos fenómenos han impactado de manera directa múltiples dimensiones del bienestar, especialmente en salud, educación, empleo, convivencia, vivienda y cohesión territorial. En este escenario complejo y dinámico, la presente publicación propone una lectura situada de los procesos sociales contemporáneos vinculados a la habitabilidad y el territorio. A partir del análisis de datos, políticas e indicadores sociales, se busca contribuir al diagnóstico crítico de los desafíos estructurales y de las respuestas institucionales orientadas a garantizar el derecho a una vida digna, en un contexto marcado por la urgencia de avanzar hacia una protección social más inclusiva, equitativa y territorialmente pertinente.

Este número comienza abordando el déficit habitacional como una de las expresiones más críticas de la desigualdad socioespacial en el país. Esta coyuntura estructural ha impulsado la proliferación de respuestas residenciales por fuera del marco formal, entre ellas el crecimiento sostenido de campamentos. A través del análisis de estas formas de habitar, se identifican no solo las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan miles de familias —particularmente frente a riesgos socioambientales—, sino también los límites y alcances de las políticas territoriales vigentes. En este marco, se propone una lectura crítica de la normativa urbanística y habitacional, considerando las tensiones entre planificación estatal, derecho a la ciudad y estrategias comunitarias de supervivencia.

Posteriormente, se analiza la situación actual de la población migrante en Chile, con especial énfasis en sus condiciones de habitabilidad, acceso al trabajo y trayectorias de integración social. En un contexto marcado por marcos normativos restrictivos y por la fragilidad de los canales institucionales de regularización, muchas personas migrantes transitan entre la irregularidad administrativa y la informalidad laboral, lo que profundiza su exposición a situaciones de exclusión y precariedad. Esta vulnerabilidad incide de forma directa en la convivencia en los territorios, en la emergencia de asentamientos informales y en la calidad de vida tanto de la población migrante como de las comunidades receptoras. Una comprensión integral de estos procesos permite visibilizar puntos de convergencia entre los desafíos que enfrentan personas migrantes y nacionales, y abre la posibilidad de formular políticas públicas inclusivas, interculturales y sensibles a las desigualdades estructurales compartidas.

A continuación, la publicación aborda las condiciones de vida en territorios mapuche, poniendo énfasis en las dimensiones de habitabilidad, acceso a servicios básicos y sustentabilidad ambiental. A partir de datos desagregados para las provincias de Arauco, Malleco, Cautín y sectores de la Región Metropolitana, se identifican brechas persistentes que afectan la calidad de vida de las comunidades mapuche y evidencian los efectos acumulativos de una exclusión estructural de larga data. Este capítulo plantea la urgencia de avanzar hacia políticas públicas interculturales que reconozcan los derechos territoriales del Pueblo Mapuche, incorporando criterios de justicia territorial, ecológica y social en los procesos de planificación, inversión pública y gestión del desarrollo en contextos rurales y periurbanos.

En el siguiente capítulo se ofrece una revisión crítica de los actuales enfoques para la medición y análisis de la pobreza en Chile, destacando sus limitaciones para captar la complejidad y heterogeneidad de las condiciones de vida. Se plantea la necesidad de avanzar hacia un marco conceptual y metodológico más sensible a las múltiples dimensiones de la pobreza, en particular respecto a su expresión extrema. La propuesta incorpora una mirada que permite visibilizar las brechas que afectan a grupos con características y necesidades diferenciadas, muchas veces invisibilizadas por los instrumentos tradicionales de medición. En esta línea, una comprensión más fina y contextualizada de la pobreza extrema resulta clave para diseñar políticas focalizadas y eficaces, orientadas a quienes enfrentan las formas más agudas de exclusión social: quienes son, en efecto, los más pobres entre los pobres.

La publicación avanza con el análisis de las brechas estructurales entre trabajo decente y trayectorias formativas pertinentes. Persisten desigualdades significativas en el acceso a la educación, la formación técnica y las oportunidades de inserción laboral, lo que constituye una barrera crítica para la movilidad social y la superación de la pobreza. Estas brechas no solo reflejan falencias en la oferta educativa y en el mercado laboral, sino también la débil articulación entre los sistemas de formación y las dinámicas productivas. En este contexto, se plantea la necesidad de una estrategia nacional de inclusión sociolaboral que aborde estas tensiones de manera intersectorial, territorial y con enfoque de ciclo de vida, de modo que amplios sectores de la población puedan acceder a empleos dignos y mejorar sostenidamente su calidad de vida.

En el ámbito educativo, el siguiente capítulo aborda la educación de reingreso en Chile a partir del análisis de las experiencias de niños, niñas y jóvenes (NNJ) que han visto interrumpidas sus trayectorias escolares. La exclusión educativa representa una de las formas más persistentes de vulneración de derechos y tiene efectos acumulativos en las oportunidades de desarrollo personal, inserción laboral y participación social. En este sentido, reducir esta brecha es fundamental no solo para garantizar el acceso de personas adultas a una mejor calidad de vida, sino también para que NNJ puedan reanudar sus procesos formativos en condiciones dignas y sostenidas. El fortalecimiento de la educación de reingreso como política pública exige un enfoque de equidad, flexibilidad curricular y acompañamiento integral, de modo que quienes han sido históricamente excluidos del sistema educativo cuenten con herramientas reales para su inclusión socioeducativa.

En el siguiente capítulo se examinan las condiciones laborales y socioeconómicas de miles de mujeres trabajadoras que, a través de su aporte cotidiano, sostienen y dinamizan la economía chilena. A pesar de su contribución sustantiva, persisten barreras estructurales que dificultan su plena incorporación al mundo del trabajo, entre ellas la informalidad, la brecha digital, la segmentación ocupacional y la desvalorización del trabajo de cuidados no remunerado. Estas desigualdades reflejan un déficit histórico en el reconocimiento de los roles productivos y reproductivos desempeñados por las mujeres. A partir de la evidencia, se describe cómo, incluso en contextos de precariedad y escaso respaldo institucional, muchas mujeres impulsan estrategias de autonomía económica, emprendimiento y organización colectiva. El texto subraya la urgencia de una política pública integral de género que articule empleo, cuidados y protección social.