Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Universidad Alberto Hurtado

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

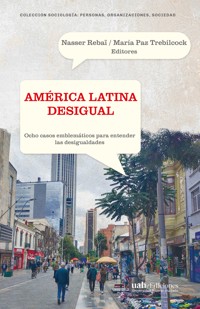

En las últimas décadas, en la continuidad de luchas históricas llevadas desde la época colonial, América Latina se reafirmó como una tierra de "resistencias", a través de importantes protestas y levantamientos a favor de más justica social y espacial. Las protestas a favor de mayor equidad no han perdido intensidad en América Latina, y contribuyen a mantener la cuestión del rol del Estado en el centro del debate político, recordando así que las desigualdades tienen que imponerse como un "objeto de acción pública". Eso constituye un reto mayor en donde existe una ciudadanía que cada vez mira con más desconfianza el funcionamiento de las instituciones y que toma conciencia de los límites del crecimiento económico como forma de acceder al bienestar. Este libro busca ser un aporte en esta línea al identificar los elementos que han estado a la base histórica de la construcción de estas desigualdades, de los mecanismos de reproducción de ella y de algunas formas y casos paradigmáticos que han logrado superarlas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 454

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

AMÉRICA LATINA DESIGUAL:

Ocho casos emblemáticos para entender las desigualdades

Nasser Rebaï -María Paz Trebilcock

Editores

Ediciones Universidad Alberto Hurtado

Alameda 1869 - Santiago de Chile

[email protected] – 56-228897726

www.uahurtado.cl

Agosto 2025

Los libros de Ediciones UAH poseen tres instancias de evaluación: comité científico de la colección, comité editorial multidisciplinario y sistema de referato externo por par doble ciego. Este libro fue sometido a las tres instancias de evaluación.

ISBN libro impreso: 978-956-357-457-9

ISBN libro digital: 978-956-357-458-6

Coordinador colección Sociología: personas, organizaciones, sociedad

Francisco Salinas

Dirección editorial

Alejandra Stevenson Valdés

Editora ejecutiva

Beatriz García-Huidobro

Diseño interior

Gloria Barrios

Diseño portada

Francisca Toral

Imagen de portada: Titulo : Bogota, Carrera 7. Autor : Rebaï Nasser (2023) ©

Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.

Diagramación digital: ebooks Patagoniawww.ebookspatagonia.com

Índice

Agradecimientos

Introducción: producción, caracterización y desconstrucción de las desigualdades en América Latina Nasser Rebaï y Maria Paz Trebilcock

Primera parte LA PRODUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD: ENFOQUE GEOHISTÓRICO

La desigualdad y el legado de la esclavitud en Brasil: perspectiva analítica a partir de la reacción de los propietarios de esclavos frente a la abolición Silvia Capanema

Desigualdades, inclusión y exclusión en el México rural. El ejido de la reforma agraria entre disolución y producción de “nuevos comunes” Eric Léonard

Ciudades productoras de desigualdades. Reflexiones desde América Latina Francisco Sabatini

Segunda parte CARACTERIZAR LAS DESIGUALDADES

Cooperativas mineras, economía y poder en Bolivia Claude Le Gouill

¿En qué medida la patrimonialización del cacao lleva a reducir las desigualdades? Elementos de análisis desde República Dominicana y Costa Rica Laura Henry

Estrategias de apropiación y capital de movilidad familiar en contextos de alta fragmentación y exclusión social. El caso de Bajos de Mena, Santiago de Chile Paulette Landon

Tercera parte DECONSTRUIR, SOBREPASAR LAS DESIGUALDADES

El cooperativismo campesino en Nicaragua entre adaptación y resistencia: ¿proceso de construcción de un espacio meso-crítico frente a las desigualdades? Renaud Metereau

Entre la focalización territorial y la justicia espacial: experiencias del Programa de Mejoramiento Urbano en México Luis Valadez Betancourt

CONCLUSIÓN

¿Cómo abordar el tema de la desigualdad en América Latina? Maria Paz Trebilcock y Nasser Rebaï

Presentación de los autores y coordinadores del libro

Agradecimientos

Este libro es el resultado del Seminario internacional América Latina desigual, que tuvo lugar en el Campus Condorcet, Aubervilliers (Francia), los días 24 y 25 de febrero de 2022. Este evento científico fue una iniciativa conjunta del Laboratorio PLEIADE (UR 7338) de la Universidad Sorbonne París Nord (USPN), y del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). Por otra parte, queremos agradecer al Fondecyt 11220807 por aportar para el financiamiento de la red de investigación.

Durante las dos jornadas de trabajo, doce investigadores de América Latina y de Europa expusieron los resultados de sus investigaciones en Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Haití, Nicaragua, México y República Dominicana. Los estudios de casos presentados, abordaron tanto las dinámicas metropolitanas como las mutaciones de las zonas rurales, la cuestión ambiental, las movilidades y el tema alimentario. Dando importancia a la necesidad de comparar los enfoques y favorecer un debate pluridisciplinar, el encuentro reunió a sociólogos, antropólogos, geógrafos, historiadores y economistas.

A través de estas líneas, agradecemos a todas las instituciones que apoyaron a la organización del encuentro y a las personas que dedicaron una parte de su tiempo a fin de facilitar la organización del coloquio y la publicación del presente libro. Así, agradecemos a Françoise Palleau, directora del Laboratorio PLEIADE (UR 7338); a Alejandra Stevenson y Alejandra Luneke de UAH; a Anne-Gaël Bilhaut, representante del IRD en Ecuador. Agradecemos igualmente a los evaluadores de los diferentes textos: Mathilde Allain (Instituto de Altos Estudios sobre América Latina-IHEAL), Anne-Gaël Bilhaut (IRD), Doris Buu-Sao (Universidad de Lille), Sandrine Fréguin-Gresh (Centro de Cooperación Internacional para la Investigación Agronómica y el Desarrollo-CIRAD), Camille Goirand (Instituto de Altos Estudios sobre América Latina-IHEAL), Vincent Gouëset (Universidad Rennes 2), Cristóbal Kay (Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Haya), Thierry Lulle (Universidad Externado de Colombia), Aurélia Michel (Universidad Paris Cité), Alejandra Rasse (Pontificia Universidad Católica de Chile), Denis Requier-Desjardins (Sciences Po Toulouse), Sarella Robles (Pontificia Universidad Católica de Chile), Luis Alberto Salinas Arreortua (Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM), Jean-François Valette (Universidad París 8 Vincennes – Saint-Denis).

Nasser Rebaï y María Paz Trebilcock

Introducción: producción, caracterización y desconstrucción de las desigualdades en América Latina

Nasser RebaïMaría Paz Trebilcock

¿Quedarán abiertas, para siempre, las venas de América Latina? Más de cincuenta años después de la publicación del libro de E. Galeano (1971), la cuestión de la injusticia queda central, de México a Argentina. En efecto, las jerarquías sociales heredadas de la época colonial siguen teniendo implicaciones territoriales evidentes, en particular en el medio rural, en donde se observa, invariablemente, en cada país, una repartición inequitativa de la tierra (Soto Baquero y Gomez, 2012; Kaltmeier et al., 2024). En las áreas urbanas, pasa lo mismo. A pesar de un potente proceso de acumulación de capital, las metrópolis se caracterizan por la persistente segregación residencial (Dureau, 2000; Sabatini, 2000; Rivière D’Arc, 2006; Valette et al., 2022). ¿Cómo, entonces, se puede explicar la permanencia de tales desigualdades en América Latina?

En su obra, E. Galeano puso de relieve como el sistema colonial organizó el despojo de los recursos y cómo llevó, entonces, a la construcción de una región, social y espacialmente desigual. Más recientemente, a partir de los años de la década de 1970, en Chile, convertido en el primer estado neoliberal (Harvey, 2005), y luego, durante los años 1980 y 1990, en el resto de América Latina, marcos liberales de políticas públicas, elaborados bajo las “recomendaciones” de las instituciones internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, mantuvieron las modalidades históricamente desiguales de apropiación de los recursos, al favorecer las inversiones de los sectores privados, nacionales e internacionales. Por consecuencia, el acceso a la tierra, al agua, a la vivienda, a los servicios públicos de salud, de educación o de transporte, se convirtió en un verdadero desafió para la mayor parte de la población latinoamericana. Además, con el debilitamiento del rol regulador del Estado, la redistribución de las riquezas quedó insuficiente, a pesar de altos índices de crecimiento económico en la mayoría de los países. En este contexto, la reconfiguración de la acción pública, por medio de “programas de lucha contra la pobreza”, reforzó la visión tecnicista del “desarrollo” (Parizet, 2013 y 2017), pero no permitió reducir las desigualdades (Bey, 2003 y 2008).

Al contrario, la crisis socioeconómica que resultó de la pandemia de Covid-19 (Boidin et al., 2022) destacó el carácter inquebrantable de las desigualdades y como ciertos grupos, en particular las mujeres, los indígenas o las poblaciones afrodescendientes, siguen sufriendo de diferentes formas de estigmatización y de exclusión, tanto en los campos (Radcliffe, 2014; Nagels, 2015; Raimbert, 2019) como en las ciudades (Sabatini y Rasse, 2017; Perraudin, 2018).

No obstante, en las últimas décadas, en la continuidad de luchas históricas llevadas desde la época colonial, América Latina se reafirmó como una tierra de “resistencias”, a través de importantes protestas y levantamientos a favor de más justica social y espacial. Desde los movimientos campesinos e indígenas, que emergieron y que se reforzaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, al estallido social en Chile en 2019, América Latina fue atravesada por una irresistible voluntad popular de cambiar el sentido de la historia. En este contexto, y con respecto a los cambios globales contemporáneos, el tema ambiental se convirtió en una palanca adicional de movilización, llevando a un “giro eco territorial”, entendido como “la forma con la que los actores sociales piensan y se representan las luchas ambientales actuales a favor del medioambiente, centradas en la defensa de la tierra y el territorio” (Svampa, 2011: 114). Si desde las zonas rurales, la resonancia de las oposiciones al crecimiento acelerado del extractivismo fue grande (Baquero y Rodríguez, 2020), en las ciudades, y en particular desde sus periferias, la estructuración de organizaciones constituyó un elemento clave para el acceso legal de miles de individuos a la vivienda (Valette, 2013), y al agua (Poupeau, 2021). De la misma manera, y más allá de la supuesta frontera entre campo y ciudad, la construcción de solidaridades entre agricultores y poblaciones urbanas contribuyó al desarrollo de sistemas alimentarios innovadores, que permitieron mejorar los ingresos de un sinnúmero de hogares rurales para enfrentar el reto de la inseguridad alimentaria de los sectores más vulnerables (Girard y Rebaï, 2020).

De hecho, la estructuración de organizaciones locales llevadoras de reivindicaciones políticas territorializadas (Allain, 2023; Raimbert y Rebaï, 2017) no puede ser desvinculada de la renovación del discurso político regional y de la emergencia, desde los años 1990, de partidos que contribuyeron a la emergencia de nuevos paradigmas, como el “Buen Vivir”, en Ecuador y Bolivia en particular. De manera general, la llegada al poder de gobiernos de izquierda durante los años 2000 abrió la puerta a tentativas de cambio de las políticas públicas para reducir las desigualdades, mediante la implementación de diferentes sistemas de redistribución. Sin embargo, ya sea en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador o en Venezuela, los diferentes gobiernos enfrentaron importantes contradicciones a la hora de implementarlas (Gaudichaud y Posado, 2022).

Por eso, en los últimos años, las protestas a favor de mayor equidad no perdieron en intensidad en América Latina, y contribuyeron a mantener la cuestión del rol del Estado en el centro del debate político, recordando así que las desigualdades tienen que imponerse como un “objeto de acción pública” (Badie, 2017: 11). Eso constituye un reto mayor en donde existe una ciudadanía que cada vez mira con más desconfianza el funcionamiento de las instituciones y que toma conciencia de los límites del crecimiento económico como forma de acceder al bienestar.

Estos límites han sido cada vez más evidentes tras la pandemia COVID-19, sobre todo en un escenario en el que el crecimiento económico, tras décadas de expansión, vuelve a contraerse. De acuerdo con datos de la CEPAL (2023), las proyecciones de crecimiento para la región siguen siendo a la baja, alcanzando una cifra de 2,2% para el 2023 y una proyección de 1,9% para el 2024 (véase gráfico 1).

En efecto, la percepción sobre la situación económica del país termina con una ronda de pesimismo en la región si se compara con el inicio de la década del 2000. Algunas excepciones son el caso de El Salvador y México que han vivido periodos de cambios importantes a nivel de la estructura de sus gobiernos y de políticas de control del crimen organizado.

Entonces, ¿qué es lo esperable para la región frente a esta ola de pesimismo?, ¿cómo pensar las desigualdades a futuro?, ¿es esperable que haya nuevos estallidos de descontento y malestar?, ¿qué están haciendo los países para gestionar estas desigualdades? El inicio de la primera mitad del siglo XXI y los cambios que ha traído con la evidente presencia y padecimiento de amenazas como el cambio climático, la inteligencia artificial y los límites al mundo del trabajo, la posibilidad de que surjan nuevas enfermedades, entre otros, obligan a revivir el debate sobre las desigualdades.

Gráfico 1: Crecimiento del PIB países AL 2023-2024

Fuente: Cepal, 2024.

Este libro busca ser un aporte en esta línea al identificar los elementos que han estado a la base histórica de la construcción de estas desigualdades, de los mecanismos de reproducción de ella y de algunas formas y casos paradigmáticos que han logrado superarlas. Por ello, este libro se estructura en torno a tres ejes —1) La producción de las desigualdades; 2) caracterizar las desigualdades; 3) deconstruir, sobrepasar las desigualdades— con el objetivo de desarrollar un análisis para debatir de la dimensión polisémica y sistémica del término “desigualdad”. A partir de ocho casos, redactados por académicos de diferentes ámbitos disciplinarios (antropología, economía, geografía, sociología, urbanismo), se propone también observar cómo a partir de diferentes enfoques teóricos y metodológicos se puede abordar la cuestión de la desigualdad para convertirla en un “objeto de acción pública”. Y para que dejen de estar abiertas las venas de América Latina.

Tabla 1: Percepción de la situación económica del país. América Latina, serie histórica

Bibliografía

ALLAIN, M., 2023. La cause paysanne: Jeux d’échelles dans les luttes pour le territoire en Colombie. Paris: IHEAL, 384 p.

BADIE, B., 2017. “Qu’est ce qu’un monde d’inégalités”, en: Badie, B., Vidal, D. (dir.), Un monde d’inégalités. Paris: La Découverte, 11-27.

BAQUERO, C. A., Rodríguez, C., 2020. Conflictos socioambientales en América Latina. El derecho, los pueblos indígenas y la lucha contra el extractivismo y la crisis climática. Buenos Aires: Siglo XXI, 226 p.

BOIDIN-CARAVIAS, C., Damasceno C., Magnan M., Le Tourneau F.-M., Théry M. (editores), 2022, La pandémie de Covid-19. Paris: Ediciones del IHEAL. DOI:10.4000/books.iheal.9697.

BEY, M., 2003, “Pérou: quelles politiques de lutte contre la pauvreté ?”, Autrepart, 27, 5-23. DOI: 10.3917/autr.027.0005.

BEY, M., 2008, “Le programme social PROGRESA-OPORTUNIDADES au Mexique. De vieilles recettes pour un Nouveau modèle”, Revue Tiers Monde,196, 881-900. DOI: 10.3917/rtm.196.0881.

BOIDIN-CARAVIAS, C., Damasceno C., Magnan M., Le Tourneau F.-M., Théry M. (editores), 2022, La pandémie de Covid-19. Paris: Ediciones del IHEAL. DOI:10.4000/books.iheal.9697.

DUREAU, F., 2000, “Les nouvelles échelles de la ségrégation à Bogota”, en: Dureau F., Dupont V., Lelièvre, E., Lévy, J.-P., Lulle, T. (coord.), Métropoles en mouvement, une comparaison internationale. Paris: Economica-IRD, 247-256.

GALEANO, E., 1971, Las venas abiertas de América latina. México: Siglo XXI, 379 p.

GAUDICHAUD, F., Posado T., 2021 (dir.), Gouvernements progressistes en Amérique latine (1998-2018). La fin d’un âge d’or. Rennes: PUR, 266 p.

GIRARD, M., Rebaï, N., 2020, “Circuits courts de commercialisation et transition territoriale dans les Andes. Une réflexion depuis le Pérou et l’Équateur”, Cybergeo: European Journal of Geography, Documento 930. DOI: 10.4000/cybergeo.33986.

HARVEY, D., 2005, Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal, 252 p.

KALTMEIER, O., López Sandoval, M. F., Pádua, J. A., Zarrilli, A., G. (editores), 2024, Land Use. Handbook of the Anthropocene in Latin America. Bielefeld: Bielefeld University Press, 446 p.

NAGELS, N., 2015, “Pérou vs. Bolivie Représentations de la pauvreté”, Outre-Terre, 43, 330-341. DOI: 10.3917/oute1.043.0330.

PARIZET, R., 2013, “Mesurer le développement pour gouverner les peuples autochtones”, Revue Tiers-Monde, 213. 143-160. DOI: 10.3917/rtm.213.0143.

PARIZET, R., 2017, “ Le masque des experts. Puissance des chiffres et impuissance des ‘pauvres’” ”“, Cultures & Conflits, 108, 77-105. DOI: 10.4000/conflits.19650.

PERRAUDIN, A., 2018, “Droit à la ville, multiculturalisme et minorités ethniques dans les villes latino-américaines. Le cas de Mexico”, “Problèmes d’Amérique latine, 110, 61-79. DOI: 10.3917/pal.110.0061.

POUPEAU, F., 2021, Altiplano. Fragments d’une révolution (Bolivie, 1999-2019). Paris: Raisons d’agir, 701 p.

RADCLIFFE, S., 2014, “El género y la etnicidad como barreras para el desarrollo: Mujeres indígenas, acceso a recursos en Ecuador en perspectiva latinoamericana”. Eutopía – Revista de desarrollo económico territorial, 5, 11-34. DOI:: 10.17141/eutopia.5.2014.1486.

RAIMBERT, C. 2019, “Défis de la reconnaissance et de l’autonomie institutionnelles des territoires quilombolas en haute Amazonie brésilienne: l’exemple de Jarauacá dans l’État du Pará”, en:: Gana, A., Mesclier, E., Rebaï, N. (dir.), Agricultures familiales et territoires dans les Suds. Paris: Karthala, 159-182.

RAIMBERT, C., Rebaï, N., 2017, “Collectifs et développement durable des territoires ruraux en Amérique latine”, ”EchoGéo 42. DOI: 10.4000/echogeo.15131.

RIVIERE D’ARC, H., 2006, “São Paulo, des espaces les plus pauvres aux espaces les plus riches, acceptation du dualisme ou utopie de la ‘mixité”’”, Revue Tiers Monde, 185, 133-154. DOI: 10.3917/rtm.185.0133.

SABATINI, F., 2000, “Reforma de los mercados de suelo en Santiago, Chile: efectos sobre los precios de la tierra y la segregación residencial”, Revista Latinoamericana de Estudios urbano-Regionales – EURE, 26 (77), 49-80. DOI: 10.4067/S0250-71612000007700003.

SABATINI, F., Rasse, A., 2017, “Segregación espacial de hogares indígenas en ciudades chilenas”, Andamios, 14 (35), 309-333.

SOTO Baquero F., Gomez S., 2012, Dinámicas del mercado de la tierra en América Latina y el Caribe: concentración y extranjerización, Roma: FAO, 593 p.

SVAMPA, M., 2011, “Néo-développentisme extractiviste, gouvernements et mouvement sociaux en Amérique Latine”, Problèmes d’Amérique latine, 81, 103-127. DOI: 10.3917/pal.081.0101.

VALETTE, J.-F., 2013, “Le rôle des organisations sociales dans la régularisation des quartiers illégaux de la périphérie de Mexico”, ”Autrepart, n° 66. 43-60. DOI:10.3917/autr.066.0043.

VALETTE, J.-F., Pecout, H., Guérin-Pace, F., 2022, “Caracterizar las desigualdades territoriales en la Zona Metropolitana del Valle de México a través de la movilidad residencial y cotidiana, Revista TRACE – Travaux et recherches dans les Amériques du Centre, 82, 113-153. DOI: 10.22134/trace.82.2022.813.

PRIMERA PARTE LA PRODUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD: ENFOQUE GEOHISTÓRICO

En esta primera parte del libro, se propone una reflexión sobre las formas de producción de la desigualdad en el continente Latinoamericano. A través de tres estudios de caso, en Brasil, México y Chile, se plantean tres argumentos para explicar la producción y persistencia de la desigualdad en la Región.

América Latina desde su constitución se ha ido construyendo, produciendo y reproduciendo condiciones de pobreza y desigualdad, que a su vez condiciona el desarrollo de la vida política, económica y social (Cimadamore y Cattani, 2008).

Desde el origen la naturaleza desigual entre el español y el mestizo, el esclavo y el español e incluso entre el español y el criollo, marcó la forma vertical en las relaciones con la otredad. A través de la asimilación se buscó hacer del otro un igual, incorporando una serie de formas de dominación hacia ese otro, o, estableciendo relaciones asimétricas de poder (Todorov, 1987). Parafraseando a Dussel (1980: 69) “La conquista de América (…) es la expansión dialéctica dominadora de ‘lo mismo’, que asesina ‘al otro’ y lo totaliza en ‘lo mismo’”.

Este modelo de mestización en América Latina da lugar a formas de mando y obediencia en un contexto de despojo de la riqueza económica y cultural de los “dominados”. Por otra parte, se contrapone al modelo de alteridad norteamericana donde se excluye al otro, ya que la sociedad norteamericana desde su origen excluye el elemento indígena (Zea, 2019). Para Octavio Paz, el proyecto colonizador anglo-puritano identifica la pureza con la salud. De ahí el ascetismo que purifica y sus consecuencias: el culto al trabajo por el trabajo, la vida sobria —a pan y agua—, la inexistencia del cuerpo en tanto que posibilidad de perderse —o encontrarse— en otro cuerpo.

Pero no solo en los discursos y cultura se encuentran estas formas de desigualdad, sino que también en las mismas estructuras sociales que constituyen la sociedad latinoamericana. La hacienda como unidad de gobernanza político-económica, refuerza la asimetría de poder y acceso a tierras y recursos, base para la riqueza y el bienestar de las personas. Estas asimetrías tampoco han podido ser resueltas o abordadas por los gobiernos de turno, quienes a través de políticas focalizadas han dejado a una parte importante de la población, la llamada clase media, en condiciones de precarización e inseguridad.

El giro hacia las economías neoliberales, tampoco ha contribuido de manera sistemática a corregir o revertir procesos sociales que han reforzado las desigualdades. Los últimos años han mostrado que los modelos de desarrollo imperantes en la región. En el siglo pasado, América Latina pudo convivir con dos modelos de desarrollo: uno que buscaba más opciones de bienestar con otro con marcado énfasis en el crecimiento y el mercado como vía de desarrollo (Castillo, 2022). Sin embargo, este proyecto ha ido cediendo terreno y hoy los gobiernos han adoptado posturas de mercado que están más propensas a la socialización del bienestar vía el crecimiento.

Pero también la desigualdad en América Latina se ha reproducido desde un habitus de organización de la vida social que posee estructuras jerárquicas que subordina a otras: blanco- negro, hombre-mujer, rico-pobre (Roberti, 2020).

Comprender las formas en que se ha construido la desigualdad es la propuesta de estas páginas. A través de la relectura de los componentes socio-históricos que han estado presentes en la construcción de esta desigualdad en América Latina, como la racialización, en el caso de Brasil; del ejido, en el caso de México; y de la medición de la desigualdad, en el caso de Chile, se relevan tradiciones estructurantes en la configuración de relatos sobre la desigualdad que están presentes hasta el día de hoy.

A través de la comprensión de estos elementos es posible interpretar elementos de nuestra realidad, tales como el giro hacia la derecha en Brasil y el apoyo a Bolsonaro que introduce lógicas de funcionamiento que en su momento fueron utilizadas por grupos incluso más progresistas en Brasil.

En el caso de México, Leonard propone que los estudios sobre las desigualdades deben estructurarse a partir de la dialéctica “inclusión/exclusión”, y ver cómo la estructuración de procesos colectivos puede llevar a la puesta en marcha de acciones territorializadas sinónimas de desarrollo local y de más justicia social, o a la reconfiguración del poder local implicando nuevas formas de producción de las desigualdades post-ejido.

Finalmente, en el caso de Chile, Sabatini puso en evidencia la reproducción permanente de las desigualdades urbanas y sus implicaciones espaciales, y expresó la idea de una “adolescencia urbana” que orientó el debate hacia la necesidad de medir el impacto de las acciones colectivas en los barrios segregados periféricos para tratar de reducir las desigualdades “desde abajo”.

Referencias

ÁLVAREZ Leguizamón, S., Antunes, R., Bialakowsky, A. L., Cattani, A. D., Cimadamore, A. D., López, A. L. y Pochmann, M. (2008). La desconstrucción del trabajo y la explosión del desempleo estructural y de la pobreza en Brasil. En Cimadamore, A. D. y Cattani, A. D. y Pochmann, M. (2008) (coords.), Producción de pobreza y desigualdad en América Latina (pp. 191-204). Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre Editores. Recuperado de http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/clacso/crop/cattani/cattani.pdf.

CASTILLO Fernández, D. (2022). Modelo de desarrollo, precariedad laboral y nuevas desigualdades sociales en América Latina.

DUSSEL, E. D. (1980). Filosofía de la liberación (Vol. 6). Bogotá: Universidad Santo Tomás, Centro de Enseñanza Desescolarizada.

ROBERTI, E. (2020). La persistencia de las desigualdades en América Latina: desafíos para el siglo XXI, entrevista al antropólogo Luis Reygadas. Sociohistórica, (46), 115-115.

TODOROV, T., y Burlá, F. B. (1987). La conquista de América: el problema del otro. México: Siglo XXI.

ZEA, L. (2019). Filosofía de la historia americana. Universidad Nacional Autónoma de México.

La desigualdad y el legado de la esclavitud en Brasil: perspectiva analítica a partir de la reacción de los propietarios de esclavos frente a la abolición

Silvia Capanema

Introducción

La desigualdad en Brasil es un asunto sociológico, económico e histórico que aúna cuestiones sociales y raciales. ¿Cómo entender este fenómeno tomando como referencia las opciones políticas de las élites propietarias brasileñas? En este artículo propongo, a modo de introducción, hacer un balance de la dimensión de la desigualdad actual en Brasil en un intento de demostrar que se trata de un fenómeno de larga duración, muy anclado en la representación social y el imaginario colectivo.

Diversos autores contemporáneos insisten en la necesidad de entender el vínculo entre esclavitud y desigualdad, y entre racismo estructural y acumulación de capital en nuestra época (Piketty, 2013, 2019, 2021). Brasil es un ejemplo destacado en esta cuestión global, y ello por tres razones: la larga duración del sistema esclavista (casi cuatro siglos, entre 1530 y 1888, aproximadamente), la generalización de la actividad esclavista en la sociedad brasileña (las personas esclavizadas estaban presentes en todos los sectores productivos, en el campo, en las minas, en las ciudades, como empleados domésticos e incluso en el comercio), y el número de africanos introducidos por los puertos brasileños a través de la trata negrera (casi 5 millones de seres humanos, esto es, más del 40% del total de los 12 millones de africanos que llegaron a los puertos de las Américas)1.

Junto con las Antillas, Cuba y el sur de Estados Unidos, Brasil fue una verdadera “sociedad esclavista” —y no solo una “sociedad con esclavizados”—, ya que más del 20% de su población estaba formada por personas esclavizadas. En 1850, año de la abolición definitiva de la trata, Brasil contaba con 8 millones de habitantes, de los cuales 2,5 millones eran personas esclavizadas (además de 1,5 millones de indígenas, según el antropólogo Darcy Ribeiro, hacia 1800) (Estevam, 2009).

Siguiendo este esquema, en una segunda parte del artículo propongo analizar la cuestión de la estructuración de la desigualdad brasileña a partir de un estudio de caso específico, en concreto el del posicionamiento y las presiones ejercidas por los propietarios de esclavos en el momento de la abolición de la esclavitud en Brasil. No se trata de entender la transición de la esclavitud al sistema capitalista del trabajo libre, dado que este análisis ya se ha hecho (Costa, 1998, 1999) y sería demasiado extenso para un artículo. En su lugar, pretendo centrarme en una situación particular como es la acción política de las élites esclavistas —sobre todo a partir de 1850, con el fin de la trata de esclavos y la Ley de Tierras— para impedir la concesión de nuevos derechos y recursos a los antiguos esclavizados y sus descendientes, algo que llevó a una abolición no acompañada de medidas de reparación social (asignación de tierras, recursos económicos, formación y educación).

En el caso de Brasil, estas presiones de las élites esclavistas se inspiraron en otros ejemplos internacionales. Como se demostrará con más detalle en la tercera parte de este artículo, las indemnizaciones concedidas a los propietarios de esclavos en las colonias y territorios franceses y británicos durante los procesos de abolición de 1833 y 1848, fueron utilizadas por los esclavistas brasileños como un poderoso argumento para retrasar la abolición de la esclavitud en Brasil y exigir compensaciones económicas al Estado. Aunque, como veremos, estos esclavistas no obtuvieron las indemnizaciones deseadas, sí lograron frustrar cualquier plan de reparación en favor de los esclavos liberados y sus descendientes. Algunas disposiciones, como el derecho a la tierra para los afrodescendientes o el derecho a un acceso más igualitario a la educación permanente, no se introdujeron hasta cien años después con la Constitución de 19882. En esta línea, mi objetivo es aportar nuevos elementos y el estudio de un caso específico para ayudar a entender un fenómeno más amplio como es el de la persistencia de las desigualdades en Brasil, que son construcciones sociales y raciales.

El pasado presente: la desigualdad sistémica en Brasil

En la reciente, pero ya clásica obra Uma história da desigualdade: a concentração de renda entre os ricos no Brasil (1926-2013) [Una historia de desigualdad: la concentración de renta entre los ricos en Brasil (1926-2013)], el sociólogo Pedro H. G. Ferreira de Souza (2018) constata, a partir del estudio de los ingresos del 1% más rico, que la elevada desigualdad es una constante en la historia contemporánea de Brasil. De hecho, en las ocho décadas analizadas, las desigualdades varían muy poco. La concentración de ingresos en manos de los más ricos se acentuó durante los dos períodos de gobierno autoritario (1937-1945 y 1964-1984) y se mantuvo muy elevada durante todo el período analizado. Aunque la pobreza disminuyó significativamente en la década de los años 2000, la cúspide de la pirámide (que representa a los más ricos) siguió manteniéndose alejada del resto de los grupos sociales.

Todos los informes actuales sobre Brasil demuestran que la desigualdad ha seguido agravándose en la última década, especialmente con la crisis del COVID-19. Según el Informe sobre riqueza mundial3 de 2021, en 2020, casi la mitad de la riqueza del país —concretamente el 49,6%— estaba en manos del 1% de la población. En 2019, esta minoría ya poseía el 46,9% de los ingresos. Se trata del peor nivel de concentración de renta desde al menos el año 2000, cuando el 1% más rico concentraba el 44,2% de la riqueza nacional.

Según otro estudio realizado por investigadores de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, la desigualdad fue muy elevada en el período comprendido entre 2012 y 2019, en particular durante la crisis de 2015, y —un dato muy notable— la recuperación económica de 2018 estuvo acompañada por un aumento de la desigualdad. El crecimiento de la desigualdad favorece siempre el aumento de la pobreza4. Desde esta perspectiva, el informe de 2022 del grupo de investigadores del Laboratorio Mundial de la Desigualdad presentó a Brasil como uno de los países más desiguales del mundo: el 10% más rico concentra el 59% de los ingresos, mientras que el 50% más pobre solo posee el 10% de la riqueza. El índice de desigualdad en Brasil es superior al de Estados Unidos, donde el 10% más rico posee el 42% de la renta, y al de China, donde este índice es del 42%5.

Estos resultados no se refieren solo al pasado más reciente. Los datos son históricos. En Brasil, la desigualdad de ingresos ha registrado siempre niveles extremadamente elevados. Los estudios existentes muestran que el 10% más rico posee más del 50% de los ingresos, al menos desde la creación de registros a principios del siglo XX. En la década de los 2000, millones de personas dejaron de vivir por debajo del umbral de la pobreza, en gran parte gracias a programas gubernamentales, como los subsidios familiares o el aumento del salario mínimo6 (Souza, 2018). Paralelamente, a falta de una reforma fiscal y agraria sustancial, la tasa de desigualdad de los ingresos se ha mantenido casi sin cambios.

El informe muestra, asimismo, que el desigual reparto de la riqueza en Brasil se sitúa también entre los mayores del mundo. En 2021, el 50% más pobre poseía menos del 1% de la riqueza nacional total (frente al 6% en Argentina, por ejemplo), mientras que el 1% más rico concentraba la mitad de la riqueza. Los estudios muestran que el desigual reparto de la riqueza se ha acentuado desde mediados de los años 90, en un contexto de desregulación financiera y de ausencia de reformas fiscales importantes. La desigualdad también se basa en el género: en general, la participación de las mujeres en los ingresos totales del trabajo es solo del 38%, una cifra inferior a la de cualquier otro país latinoamericano.

Estos datos influyen en la representación que se ha hecho de Brasil a lo largo del tiempo. La desigualdad estructural se ve reforzada por una vasta iconografía que retrata al país. Con una diferencia de 170 años, las dos imágenes —ampliamente difundidas— que mostramos a continuación ilustran la magnitud de la desigualdad y cómo esta se inscribe en el imaginario de diferentes épocas. La primera, abajo, es una fotografía publicada en la prensa y reproducida en medios muy diversos. Su autor es Tuca Vieira.

Imagen 1

Fuente: Tuca Vieira, 2007.

La fotografía, tomada en 2007 para el periódico nacional Folha deS. Paulo, fue expuesta en la Tate Gallery de Londres ese mismo año y ha sido utilizada en diversos libros, manuales y sitios web. La imagen muestra, a la derecha, el edificio Penthouse en el distrito de Morumbi de São Paulo y, a la izquierda, la favela Paraisópolis. Ambos espacios se encuentran a pocos metros de distancia y están separados por un muro. Se trata de una imagen muy impactante que ha calado profundamente en el imaginario colectivo.

Relacionadas con una época bastante anterior, las acuarelas del pintor Jean-Baptiste Debret, que abordan las relaciones de esclavitud de la primera mitad del siglo XIX, son ampliamente utilizadas como “imágenes de Brasil”. Estos trabajos se publicaron en la obra Viaje pintoresco e histórico en Brasil, editada entre 1834 y 1839 en París. Debret fue miembro de la Mission Artistique Française, que reunió a artistas franceses “exiliados” en Brasil tras la derrota de Napoleón en 18167. Su trabajo constituye una valiosa fuente de información sobre la representación de la vida social y cultural del Brasil del siglo XIX. La litografía que presentamos más abajo se titula “Regreso a la ciudad de un propietario de chacra” (sic). En su obra, Debret describe las diferentes propiedades agrícolas brasileñas de la primera mitad del siglo XIX: “Por la apariencia exterior del viajero llevado en hamaca, el brasileño reconoce al honrado comerciante de fazendas (mercero) que, bajo su sencillez, esconde a un capitalista bastante rico, heredero de una antigua familia cuyo loable lujo consiste en tener esclavos de estructura robusta, entrados en carnes y extremadamente limpios”8.

Imagen 2

Fuente: Debret, Jean-Baptiste, p. 190.

En su trabajo sobre la desigualdad en el siglo XX, Pedro H. G. Ferreira de Souza subraya la importancia de estudiar la cuestión de la concentración de la renta también en el período anterior, es decir, a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, es difícil realizar un estudio como el suyo, dado que el impuesto sobre la renta, la principal fuente utilizada en su investigación, no se introdujo hasta 1922. Con todo, existen otras posibilidades de análisis.

Un estudio sobre la desigualdad en Brasil no debe pasar por alto la importante dimensión de las desigualdades raciales, a menudo ocultadas por el “mito de la democracia racial” o del “mestizaje”, como demuestran numerosos estudios desde una perspectiva histórica a largo plazo (Guimaraes, 2021; Munanga, 2008). Los datos del último censo, realizado en 2018, hacen más visibles las desigualdades sociales raciales: los negros y los pardos (mestizos) son mayoría dentro de la población brasileña (54,9%), pero están entre el 75% de las personas que viven en situación de pobreza9. Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), solo el 27,7% del 10% de los brasileños más ricos son negros o pardos. Además, los afrodescendientes representan el 64% de las personas desempleadas en Brasil, y las desigualdades son también de género: la renta promedio de una mujer negra se sitúa en menos de la mitad que la de un hombre blanco.

Esta perspectiva basada en las desigualdades raciales nos obliga a examinar la desigualdad a través del prisma de la esclavitud y la abolición y, en particular, a considerar el período entre finales del siglo XIX y principios del XX y, concretamente, la transición desde un sistema de esclavitud —la abolición definitiva no llegó a Brasil hasta 1888— a un sistema posesclavista. Es importante saber, por un lado, que esta transición se llevó a cabo sin ninguna reparación para los antiguos esclavizados y sus descendientes y, por otro, que las élites esclavistas, vinculadas a los grandes terratenientes, mantuvieron su condición de privilegiados en la sociedad brasileña durante aquellos años.

Si bien muchos estudios han destacado esta dimensión de desigualdad racial para explicar la desigualdad social en Brasil (Fernandes, 2008), aún no se han realizado estudios que describan los mecanismos políticos utilizados por las élites agroexportadoras y esclavistas para mantener una estructura basada en la concentración de la riqueza. El presente artículo pretende esbozar algunas pistas para un trabajo sobre la desigualdad y la esclavitud en Brasil a una escala que aúna la historia económica y la microhistoria, así como la comprensión de la acción política y social de los propietarios de esclavos antes e inmediatamente después de la abolición.

La llamada “abolición gradual” en Brasil fue, en gran medida, el resultado de las decisiones políticas de las élites económicas y los grandes terratenientes brasileños, y no tanto una conquista de las luchas sociales. En otros términos, los terratenientes rurales y sus conservadores representantes políticos supieron organizar una especie de “reacción” con disposiciones y leyes destinadas a concentrar el poder, impedir la distribución de ingresos y sacar provecho de la esclavitud durante el mayor tiempo posible. No es casualidad que poco después de la abolición de la trata de esclavos —aceptada definitivamente, y de forma algo tardía, en 1850— se aprobara también una ley sobre el acceso a la propiedad de la tierra que garantizaba a los terratenientes ya asentados la posesión de grandes latifundios y decretaba que el acceso a la tierra solo se llevaría a cabo mediante la compra.

No pretendo centrar mi argumento en el hecho de que la desigualdad en Brasil se explique exclusivamente a través de la esclavitud. Sin duda, como demuestra el estudio de Pedro Souza, entre otros, las razones son más complejas e implican opciones políticas y estructurales, además de la dependencia respecto al capitalismo internacional. Durante el siglo XX, esto es, bastante después del período esclavista, Brasil ha tenido varias ocasiones para reducir las disparidades de renta y la desigualdad. En la década de 1920, por ejemplo, el país poseía un nivel de desigualdad similar al de los países europeos. ¿Qué sucedió entonces? Ciertamente, las explicaciones a la situación actual pueden encontrarse en décadas más recientes, no solo en el siglo XIX o la historia colonial. Sin embargo, lo que pretendo demostrar con esta reflexión inicial es que la persistencia de la desigualdad obedece a opciones claras, adoptadas por defecto o deliberadamente por una élite económica dirigente, y materializadas bajo la forma de estrategias de presión política en momentos concretos.

La esclavitud y la génesis del Brasil desigual: de la cuestión agraria a la abolición gradual de la esclavitud

La concentración de la tierra en Brasil tiene raíces históricas. La atribución de la propiedad de la tierra se estableció en 1850 a través de la llamada Ley de Tierras, por la que se concedían títulos de propiedad a quienes declararan la titularidad. De este modo, unos pocos grandes terratenientes consiguieron acaparar vastos territorios en diversos Estados, expulsando y exterminando las poblaciones indígenas que seguían resistiendo. En algunas regiones, poco antes de la abolición y después, el trabajo asalariado en el campo quedaba reservado a los inmigrantes, en su mayoría europeos (Mendes, 2009). Algunos colonos inmigrantes consiguieron prosperar con parcelas algo más pequeñas en el sur y el sureste de Brasil, pero muchos tuvieron muy pronto que hacer frente a dificultades y optaron por las actividades urbanas como medio de subsistencia. Las personas esclavizadas, y más tarde sus descendientes y los campesinos, quedaron excluidas de la propiedad de la tierra (Costa, 1998). En general, esta lógica persistió en Brasil durante gran parte del siglo XX10.

En Brasil, abolicionistas de origen africano como el escritor y abogado Luiz Gama, el activista político y periodista José do Patrocínio y el ingeniero André Rebouças defendieron, cada uno a su manera, una abolición inmediata, sin indemnización para los propietarios y con medidas de inclusión y reparación para los esclavos y sus descendientes11. En repetidas ocasiones, Luiz Gama insistió en que los africanos llevados a Brasil después de aprobarse la ley de 1831 —que abolía la trata de esclavos, pero que en la práctica no se respetaba, de ahí la “necesidad”, como muestra la historiografía, de una segunda ley para abolir el tráfico, la de 185012— eran esclavizados ilegalmente. Los amos que los poseían se encontraban, de hecho, en situación ilegal, a pesar de que la esclavitud estaba legalmente justificada por el derecho de propiedad. José do Patrocínio abogó por la abolición inmediata acompañada de medidas educativas para las personas esclavizadas y sus descendientes y de la asignación de parcelas de propiedades agrícolas para que aquellos se convirtieran en colonos. Pese a todo, estos proyectos de libertad inmediata y políticas de reparación no fueron tomados en consideración dentro del proceso abolicionista brasileño.

El año 1850 no fue solo un punto de inflexión para la cuestión de la propiedad de la tierra, con la Ley de Tierras, sino un auténtico momento de refundación del Estado imperial brasileño, principalmente gracias a la aprobación de la ley por la que se abolía la trata de esclavos, la Ley Eusébio de Queirós13. El texto fue el resultado de las presiones británicas e internacionales que aparecieron, sobre todo a partir de 1815, para poner fin a la trata y frente a las cuales surgieron diversas estrategias de las élites económicas brasileñas para mantener la esclavitud. En 1831 se promulgó una ley que no iba acompañada de un sistema de vigilancia ni de verdaderos mecanismos represivos por parte del Estado brasileño14. Pese a ser oficialmente ilegal, el tráfico continuó hasta 1850 y alcanzó su punto álgido antes de la firma de la nueva ley ese año, dado que los propietarios de esclavos y los traficantes querían aprovechar la situación para hacer el mayor negocio posible antes de la prohibición definitiva. Después de 1850 y de forma progresiva, Brasil vivió un fenómeno de “tráfico interno de esclavos”, consistente en la venta de personas esclavizadas por parte de las haciendas azucareras del nordeste, en declive, a las plantaciones de café del sudeste (principalmente en las provincias de Río y São Paulo), en expansión.

Sin embargo, no debemos confundir el fin del comercio de esclavos con el fin —ni siquiera el debilitamiento— de la esclavitud. Como ha demostrado David Tomich (2011), el paso del siglo XVIII al siglo XIX coincidió con la aparición de una especie de “segunda esclavitud”. En este contexto, el sistema esclavista se reforzó en determinadas regiones como Cuba, el sur de Estados Unidos y el sudeste de Brasil para satisfacer la demanda internacional de productos como el algodón, el azúcar, el café o el caucho.

En Brasil, la confrontación entre la estrategia de las élites esclavistas y las presiones abolicionistas condujo a una abolición gradual. En los años siguientes a la abolición de la trata se aprobaron varias leyes, como la Lei do Ventre Livre (Ley de libertad de vientres) de 1871, por la que se declaraban libres a todos los hijos de mujeres esclavizadas a partir de los 21 años, y la Lei dos Sexagenários (Ley de los Sexagenarios) de 1885, que liberaba a todos las personas esclavizadas mayores de 60 años15.

En las décadas de 1870 y 1880, el abolicionismo se convirtió en un movimiento social en toda regla, como muestra claramente el trabajo de Ángela Alonso (2015). La presión para alcanzar la abolición inmediata se hizo muy fuerte, y se formaron los llamados quilombos (comunidades o aldeas donde vivían esclavizados fugados) y movimientos de resistencia en diversos lugares. Los promotores de las luchas sociales ya no querían esperar a que muriera el último esclavizado nacido en Brasil para acabar con la esclavitud, y exigían la abolición inmediata. Pero aunque el final de la esclavitud estaba cerca, había dos cuestiones que seguían sin respuesta. Para varios abolicionistas, incluidos los afrodescendientes como el político y diplomático Joaquim Nabuco, el ingeniero André Rebouças y el abogado Luiz Gama, el Estado brasileño debía crear mecanismos para integrar a las personas esclavizadas y a sus descendientes en la sociedad brasileña (planes de asignación de tierras o programas de educación), como hemos visto. Para los propietarios más conservadores, como el senador Cotegipe, la cuestión de la indemnización de los antiguos propietarios seguía siendo la última esperanza.

La Ley de los Sexagenarios, conocida como “Ley Saraiva-Cotegipe”, redactada por un diputado conservador y otro liberal, se concibió en este marco de tensión. El resultado, expresado por el historiador Sidney Chalhoub (2001) a través de la “tensión del juego brasileño de la peteca” (cuyo equivalente podría ser el ping-pong) entre el “derecho a la propiedad” y el “derecho a la libertad”, fue la abolición el 13 de mayo de 1888 por decreto. Dicho decreto fue firmado por la princesa regente, sin indemnización para los propietarios ni reparación para los esclavizados (750.000 hombres y mujeres fueron liberados). Pero la historia de la exigencia de indemnizaciones no acabó ahí.

La presión de los propietarios de esclavos: el proyecto para una indemnización inspirada en los modelos inglés y francés

Un año y medio después de la abolición, el 15 de noviembre de 1889, los militares dieron un golpe de Estado para derrocar al Imperio y proclamar la República en Brasil. La historiografía demuestra que la pérdida del apoyo de los terratenientes a la monarquía, tras la abolición sin indemnizaciones, fue decisiva (Viotti da Costa, 1998, 1999). Además, a ojos de estos propietarios rurales, el modelo federalista republicano era más eficaz para atraer inmigrantes y colonos. La llegada de colonos europeos —portugueses, alemanes, suizos, italianos y otros— comenzó en la década de 1820 en el sudeste y el sur del país, con experiencias más o menos exitosas. Pero fue principalmente en la década de 1880, y sobre todo después de la abolición, cuando comenzó la inmigración masiva a Brasil (los japoneses fueron aceptados como migrantes a partir de 1906). Entre 1880 y 1924 entraron en el país más de 3,5 millones de inmigrantes (Théry, 2009). Aunque algunos de ellos disfrutaron enseguida de mejores condiciones de vida y de trabajo que los antiguos esclavizados y sus descendientes, otros se unieron a estos últimos para acabar conformando las poblaciones que constituyeron las primeras favelas, de las que también formaban parte los campesinos pobres que habían emigrado desde el norte o el nordeste de Brasil hacia el centro-sur.

En cuanto a los intereses de los propietarios de esclavos, pocos días después de la abolición, los senadores conservadores Coelho Rodrigues y el Barón de Cotegipe tomaron la palabra en el Senado para defender sus proyectos de ley para la indemnización de dichos propietarios. Las propuestas se presentaron los días 19 y 26 de junio de 188816. El proyecto de Cotegipe era detallado y contenía elementos cuantificados, cálculos, el número de personas esclavizadas por el Estado, etcétera. Presentado pocos días después de la abolición, fue el fruto de un trabajo realizado durante varias semanas, e incluso meses. La cuestión de la indemnización de los propietarios ya se había planteado durante los debates sobre las leyes de 1871 (Ley de Libertad de Vientres) y 1886 (Ley de los Sexagenarios) pero, después de la abolición, el proyecto se inspiró también en el modelo francés, como de hecho expresó Cotegipe:

Señor Presidente, la primera de las naciones europeas que ha impulsado la rápida extinción de la esclavitud fue la nación francesa. Esa misma nación, señores, se ha esforzado durante muchos años en conocer, mediante comisiones y reiteradas indagaciones, el estado de las colonias, las medidas adecuadas para sustituir la mano de obra, para asegurar a los colonos, en definitiva, las precauciones necesarias para que la extinción produjera el menor trastorno posible.

Más adelante, Cotegipe argumenta que la indemnización era justa para el amo (para poder pagar el salario de los libertos) y cita a Denis Cochin en un pasaje que este dedica, según sus palabras, a los “humanitarios”: “La libertad será una miseria para ellos si, al día siguiente, los colonos no pueden pagar el trabajo. La indemnización es un subsidio para el trabajo libre y un anticipo del salario”. La ley de indemnización se aprobó en Francia el 30 de junio de 1849, un año después de la abolición. Cotegipe justificó la esclavitud al considerarla ciertamente ilegítima, pero en ningún caso ilegal. Citó el ejemplo de Inglaterra, que aprobó una ley de 66 artículos por la que se concedían 20 millones de libras a los propietarios de esclavos. Estados Unidos, sin embargo, no era un ejemplo para este político conservador, ya que la abolición en ese país solo fue consecuencia de una guerra civil, no de un proyecto de ley abolicionista.

En los territorios ingleses y franceses, el temor al estallido de revueltas de esclavizados, como las de Guadalupe en 1802 o Haití en 1804, fue un factor importante que alentó la abolición de la esclavitud. Pero fue la indemnización la que aseguró su efecto: en 1833 en Inglaterra y, prevista en el decreto de abolición de 1848, pero aprobada un año después, en Francia. Los importes de estas indemnizaciones fueron considerables, sobre todo en Inglaterra, donde las cantidades pagadas a unos 4.000 propietarios representaron el 5% de la renta nacional del Reino Unido en aquella época17. En 1833 fueron liberados 800.000 esclavizados, 700.000 de ellos en las islas occidentales británicas (Jamaica, Trinidad y Tobago y Bahamas). Es importante recordar que Francia impuso una multa de magnitud similar a Haití tras reconocer este país su independencia (alrededor del 2% de la renta nacional del país), argumentando que era necesario compensar a los propietarios por sus pérdidas.

En Francia, el debate en torno a la abolición contó con la participación de Tocqueville y Schoelcher, y giró en torno a dos aspectos: indemnizar a los propietarios o exigirles un sistema de tiempo de trabajo forzado en sus tierras. La ley de 1848, la abolición de Schoelcher, garantizaba una indemnización de 600 francos por esclavizado (la mitad de los 1.300 francos previstos inicialmente). La indemnización en Francia fue inferior a la de Inglaterra, pero en contrapartida se promulgó una ley que prohibía “la vagancia y la mendicidad”. De hecho, se mantenía a los trabajadores en las fincas en una relación casi servil y se seguía recurriendo a trabajadores contratados (engagés), generalmente procedente del Océano Índico.

Existen nuevos estudios que abordan la cuestión de la indemnización a los propietarios como un tema de historia social y cultural. Jessica Balguy (2020) analiza el discurso de intelectuales y políticos en aquel contexto. El principal objetivo de estos posicionamientos era mantener la posesión de las colonias. Las indemnizaciones costaron 126 millones de francos, lo que en aquella época representaba el 7% del gasto público de Francia en un contexto de crisis económica.

El proyecto de Myriam Cottias y Véronique Étienne (Repairs, CNRS) ha permitido crear una base de datos sobre las indemnizaciones pagadas a los propietarios de esclavos franceses en 1849 en los territorios de La Reunión, Martinica, Guadalupe, Guayana Francesa, Senegal y Madagascar18. El estudio revela, por ejemplo, que las indemnizaciones no solo se concedieron a los grandes propietarios, sino además al 30% de los pequeños propietarios, que eran también “gente de color”. Por otra parte, cabe señalar que los títulos de compensación se utilizaron a menudo como medio para saldar deudas y que, en ciertos casos, algunos de los indemnizados no tenían esclavos.

Estas aboliciones con indemnizaciones pagadas a los propietarios sirvieron de inspiración y argumento para los esclavistas brasileños. Dos años después de la abolición y al año de proclamarse la República se publicó en el Diário Oficial de Brasil una solicitud de creación de un banco para indemnizar a los propietarios de esclavos y a sus herederos19. Sin embargo, pocos días después, el exsenador y abolicionista Ruy Barbosa, entonces ministro de Finanzas, decretó la quema de los archivos de su ministerio que contuvieran información sobre la esclavitud. Su objetivo era no solo excluir cualquier posibilidad de reclamación de indemnizaciones, sino borrar todo vínculo entre los ciudadanos actuales y su pasado esclavista. En su decisión afirmaba: “Considerando que la República está obligada a destruir esos vestigios por el honor de la patria y en homenaje a nuestros deberes de fraternidad y solidaridad con la gran masa de ciudadanos que, mediante la abolición del elemento servil, han entrado en la comunidad brasileña”20.

Este acto fue apoyado por João Fernandes Clapp, presidente de la confederación abolicionista, una asociación creada en 1883 y en la que participaban José do Patrocínio, André Rebouças y el republicano Aristides Lobo. Progresivamente, con la Ley Áurea de 1888 y debido a las dificultades financieras del Estado brasileño, el debate sobre la indemnización a los propietarios de esclavos se apaga. Los propietarios se centran en presionar a la República para mantener alto el precio del café en el mercado internacional. Dentro del nuevo orden federalista, establecen alianzas con las oligarquías de diversos Estados con el fin de mantener el poder, y utilizan su influencia y fuerza para intimidar al electorado. Durante el período de la Primera República (1889-1930) no se registraron cambios económicos y estructurales significativos en lo tocante a las clases dominantes y al mantenimiento del poder, a pesar de la aceleración de la urbanización y la industrialización.

Si bien las élites económicas esclavistas no lograron obtener compensaciones por la abolición, como en Francia o en Inglaterra —modelos de naciones “más avanzadas” en este ámbito, según se esgrimía en los discursos parlamentarios—, sí supieron ejercer presión para mantener el statu quo y se beneficiaron de la larga duración de la esclavitud. En cuanto a las personas esclavizadas, serán liberadas sin ninguna medida política de compensación, sin derecho a la tierra, sin indemnizaciones económicas y sin acceso sistemático a la educación y la formación. La lucha por la igualdad de ciudadanía y derechos será, por tanto, una lucha que continuará en el período post-abolicionista y que durará hasta nuestros días.

Conclusión

El presente artículo es un intento de reflexionar sobre la relación entre esclavitud y desigualdad en Brasil a partir de algunos elementos y datos actuales puestos en perspectiva respecto al período de abolición de la esclavitud y tomando como referencia el estudio de la reacción de los propietarios de esclavos para preservar el orden establecido y mantener su nivel de riqueza. El objetivo no es explicar el presente a través del pasado, sino destacar algunos mecanismos existentes en la sociedad brasileña y poner de relieve las relaciones de poder que se ejercían en la esfera política para mantener un orden desigual en beneficio de una minoría. Es importante establecer un vínculo entre dos elementos —la raza y la clase— y considerar la desigualdad y la cuestión racial como los dos elementos estructurantes más importantes para comprender Brasil. La historia social y política revela cómo a lo largo de los siglos, y en particular en el período post-abolicionista (Fernandes, 2008), se ha producido en Brasil la exclusión de los negros y los afrodescendientes, pero también de los blancos y los mestizos pobres. En gran medida, las desigualdades estructurales que persisten en Brasil obedecen a la falta de medidas que garanticen formas de inclusión social, cultural, territorial y económica a los antiguos esclavizados y a sus descendientes. En contra de lo que defendían algunos abolicionistas afrodescendientes, los propietarios de esclavos y sus representantes políticos actuaron deliberadamente para evitar cualquier forma de reparto de la riqueza. De hecho, es posible que se inspiraran —al igual que hicieron los abolicionistas— en las prácticas e iniciativas de otros Estados esclavistas, o incluso de naciones consideradas “más avanzadas”.

Más que pretender escribir un texto basado en una reflexión cerrada, este artículo plantea hipótesis y pistas de análisis. Se trata, asimismo, de proponer una reflexión que nos obligue —en esta historia global de la esclavitud y, en cierto modo, de la segunda esclavitud— a situar a Brasil en una historia transnacional. Ello implica la circulación de ideas abolicionistas, de igualdad y de “derechos humanos”, pero también de las formas de reacción y las estrategias de poder de las clases dominantes y de los que las apoyan. Estas cuestiones nos ayudan a comprender y a poner en perspectiva la historia de la desigualdad.

Bibliografía

ALBUQUERQUE, W. R. de. O jogo da dissimulação. Abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

ALENCASTRO, L. F. de. “Le versant brésilien de l’Atlantique-Sud: 1550-1850”. Annales: Histoire, Sciences Sociales, 61e année, n. 2, marzo-abril 2006, 339-382.

ALENCASTRO, L. F. de. Escravos e proletários, Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, 1988, jul., n. 21, 30-56.

ALONSO, Â. Flores, votos e balas. O movimento abolicionista brasileiro (1868-88). São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

BALGUY, J. Indemniser l’esclavage en 1848? Débats dans l’Empire français du XIXe siècle. Paris: Karthala, 2020.

CAMPOS PESSOA, T. O império da escravidão. O complexo Breves no vale do café (Rio de Janeiro, c.1850-c.1888). Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Segurança Pública, Arquivo Nacional, 2018.

CAPANEMA P. de ALMEIDA, S. y FLECHET, A. (org.). De la démocratie raciale au multiculturalisme: Brésil, Amériques, Europe. Bruxelles: Peter Lang, 2009.

CHALHOUB, S. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas de escravidão na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

CHALHOUB, S. y MAGALHÃES PINTO, A. F. (org.). Pensadores Negros - Pensadoras negras: Brasil, séculos XIX e XX. Belo Horizonte: Fino Traço, 2020.

CONRAD, R. E. Tumbeiros: o tráfico de escravos para o Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1985.

DEBRET, J.-B. Voyage Pittoresque et historique au Brésil. Paris: Actes Sud, 2014.

DORIGNY, M. Les abolitions de l’esclavage. Paris: PUF, 2019.

ESTEVAM, D. “Mouvement des sans-terre du Brésil: une histoire séculaire de la lutte pour la terre”. Mouvements, 2009/4 (n° 60), 37-44. DOI: 10.3917/mouv.060.0037; URL: https://www.cairn.info/revue-mouvements-2009-4-page-37.htm.

FERNANDES, F. A integração do negro na sociedade de classes. São Paulo: Azul, 2008, vol. 1 y 2.

FERREIRA DE SOUZA, P. Uma historia da desigualdade: a concentração de renda entre os ricos no Brasil (1996-2013). São Paulo: Hucitec, 2018.

FLORENTINO, M. Em costas negras. São Paulo: Cia das Letras, 1997.

FONSECA FERREIRA, L. Com a palavra, Luiz Gama. Poemas, artigos, cartas, máximas. São Paulo: Imprensa Oficial, 2011.