7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

1976 drehte Regisseur Manfred Mosblech auf der Insel Hiddensee u.a. mit hervorragenden Schauspielern des Deutschen Theaters Berlin nach C. U. Wiesners Drehbuch den Kriminalfilm Kollision, der 1977 in der Reihe Polizeiruf 110 im Fernsehen der DDR lief. Bald danach blieben die erwarteten Wiederholungen aus, weil – wie man dem Autor kundtat - das Filmmaterial zu heftige Farbschwankungen aufweise. Als er nach 1990 immer mal wieder gesendet wurde, schienen die Farben noch recht ansehnlich. Also daran kann es damals nicht gelegen haben. Die Anregung zu dem Stoff bekam Wiesner durch seinen Schulfreund Dr. Werner H., der als Biochemiker an der Krebsforschung in Berlin-Buch arbeitete. Er war dabei auf einen bemerkenswerten Seitenweg gestoßen, ein Verfahren, das der DDR, wäre es zu Ende entwickelt worden, wissenschaftlichen Ruhm und obendrein Devisen eingebracht hätte. Indessen untersagte der Genosse Professor dem parteilosen Wissenschaftler jegliche Weiterarbeit an dem Projekt. Den Ruhm konnten später amerikanische Kollegen einheimsen, die dem Thema parallel auf der Spur gewesen waren. Möwen greifen nur den an, der ihr Nest gefährdet In unserer Geschichte bestiehlt ein Professor sogar seinen Mitarbeiter und bringt ihn so um seinen Erfolg. Zwei Jahre später konnte Wiesner im Verlag Neues Berlin in dem Kriminalroman Das Möwennest den Stoff noch einmal aufgreifen. Zwar gab es zuvor im Lektorat harte Debatten um einige ideologisch nicht genehme Passagen, aber es ist eine üble Legende, dass man sich als Autor allen Zwängen beugen musste. Obwohl sie nicht namentlich genannt wird, ist dieses Buch auch eine Liebeserklärung an die Insel Hiddensee, auf der Wiesner viele Sommer verbracht hat. 1983 veröffentlichte der Rowohlt Verlag Hamburg eine Lizenzausgabe in seiner Reihe rororothriller. Der Herausgeber Robert K. Flesch antwortete auf die Frage, warum seine Wahl unter den vielen Titeln der DIE-Reihe ausgerechnet auf dieses Buch gefallen sei. „An Ihrem Buch“, gab er dem Autor zur Antwort, „ hat mir gefallen, dass Sie darin liebevoll und dennoch kritisch von einem Land erzählen, das wir viel zu wenig kennen.“

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 256

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Impressum

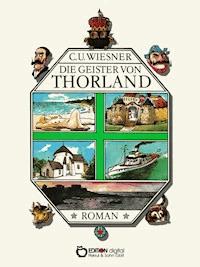

C. U. Wiesner

Das Möwennest

Kriminalroman

ISBN 978-3-86394-391-2 (E-Book)

Die Druckausgabe erschien erstmals 1979 im Verlag Das Neue Berlin (DIE-Reihe Delikte, Indizien, Ermittlungen).

Titelbild: Ernst Franta

© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de

Zumindest alle unsympathischen Personen dieses Buches sind fast frei erfunden. Die Ähnlichkeit der Landschaft mit einer tatsächlich auf unseren Karten eingezeichneten lässt sich vermutlich nicht von der Hand weisen. Auf einen Streit mit Geografen möchte es der Autor jedoch nicht ankommen lassen, denn selbst in Kreuzworträtseln pflegt er zu mogeln, wenn nach Flüssen oder gar nach Inseln gefragt wird.

C. U. Wiesner

1. Kapitel

Der Hecht wog reichlich sieben Pfund, und da fehlten ihm schon der Kopf, die Flossen, der Schwanz und die Eingeweide. Ich wusch ihn unter fließendem Wasser und trocknete ihn mit einem Tuch ab. Nachdem ich das Fleisch mit einem scharfen Sägemesser in Portionsstücke zertrennt hatte, beträufelte ich es mit Zitronensaft und rieb es mit Salz ein.

Über der Propangasflamme zerließ ich Schweineschmalz in einem Tiegel, schmorte darin ein Gemengsel aus Zwiebelringen, dünnen Klarapfelscheiben, Möhrenstiften und Tomatenvierteln, füllte mit saurer Sahne auf, würzte mit Pfeffer, edelsüßem Paprika, Thymian und gestoßenem Koriander. Dann gab ich den Hecht — zu meinem Kummer blieben drei Stücke übrig — in den Tiegel und ließ ihn bei geschlossenem Deckel gar dünsten.

Inzwischen wiegte ich Petersilie, Dill und Sellerieblätter. Die Kartoffeln auf der zweiten Flamme begannen zu kochen, als ich mit dem Messer Butterflöckchen auf dem Fisch verteilte und fünf gequirlte Eigelb darüber goss.

Ich öffnete eine Flasche Lindenblättrigen und überlegte mir, wie ich das soeben komponierte Gericht wohl nennen sollte, wenn ich meine Nachbarn bewirtete. Ich musste sie ja bewirten, mir blieb nichts weiter übrig. Was sollte ich allein mit so viel Ostseehecht anfangen?

Seit vielen Jahren leide ich unter einem mir selber unerklärlichen Zwang: An keinem Fischgeschäft kann ich vorübergehen, ohne solche Käufe zu tätigen, die Helga in den ersten Jahren zu unsachlichem Gezeter, später nur noch zu einem hilflosen Seufzen veranlassten.

Diesmal war Helga nicht dabei, und auf der Insel packt mich stets eine besondere Maßlosigkeit. Ich rechtfertige sie damit, dass hier der Fisch viel frischer und daher wohlschmeckender ist als der im Binnenland.

Am Hafen von Ahlhöft — das ist der Hauptort der Insel — hatte ich außer besagtem Hecht vier dicke Räucherflundern, ein halbes Pfund Sprotten (für den ersten Hunger während der Hechtzubereitung) und zwei Kilo Salzheringe erstanden, die ich in den nächsten Tagen zu marinieren gedachte. Überdies ließ ich die Fischverkäuferin wissen, dass ich ihr gern ein paar Steinbutte abnehmen würde, falls welche angelandet werden sollten.

Hinter der Düne, schräg über Preckwinkels Schilfdach, kroch nach heißen Tages Anstrengung die Sonne mit rot verschwitztem Gesicht in ihr graubarchentes Wolkenbett. Ich trat vor die Tür meines Häuschens und läutete die Schiffsglocke. Es ist keine echte. Helga hat sie in einem Leipziger Kunstgewerbeladen erstanden, und ich werde es wohl nicht mehr erleben, dass sich das blanke Messingding mit Patina bedeckt.

Die Nachbarn kennen das Signal, das nichts anderes bedeutet als: Marcus Bockmühl leidet wieder mal am Fischüberfluss, und zu trinken hat er auch genug im Kühlschrank. Vorsichtshalber, damit ich nicht allein prassen muss, kündige ich so ein Ereignis schon immer am zeitigen Nachmittag an.

Als erster kam Willi Kuhle herüber. Er sah ungewöhnlich ernst aus. „Du, Mark“, sagte er, „am Binsenort hamse ’n Toten jefunden.“

„Ertrunken?“, fragte ich.

Er zuckte die Schultern. „Ick weeß nich. Irjendwat muss da faul sein. Der Scheriff“ — er meinte unseren ABV, den Leutnant Stresow,— „hat mit zwei Polizeihelfern die Stelle abjesperrt.“

Der Hecht, gedünstet, nach Bornholmer Art, so hatte ich ihn getauft, fand an diesem Abend nicht den begeisterten Zuspruch, den er verdient hätte. Die Nachbarn redeten nur über den unheimlichen Fund und ergingen sich in Mutmaßungen.

„Natürlich war es ein Badeunfall“, verkündete mit Bestimmtheit Leopold Hottenrodt, seines Zeichens Schauspieler und Regisseur an den Städtischen Bühnen Mackenwalde, „was denn sonst? Jedes Jahr verlangt die Insel ihr Opfer — leider!“

„Aber der Binsenort“, wandte Margit Kuhle ein, „liegt auf der Boddenseite. Dort badet doch kaum jemand.“

„Na und?“, entgegnete Leopold. „Vor sechs Jahren haben sie dort auch eine Wasserleiche gefunden — nach Wochen.“

„Hör doch auf, Poldi!“, bat seine junge Frau Karla und schob angewidert ihren Teller von sich, aber der große Mime war nicht mehr zu bremsen.

„Der dicke Rackow“, berichtete er weiter, „hat sie mit seinem Pferdewagen ins Dorf fahren müssen. Etwa an den Uhlenfichten kam mir das Gefährt entgegen. Auf einmal scheuten die Pferde, stiegen wiehernd hoch und rasten davon. Ein Bild, sag ich euch, die durchgehenden Gäule, verängstigt durch ihre grässliche Fracht, genau gegen die untergehende Sonne ...“

Wir schwiegen, während Leopold sichtlich die Wirkung seiner grandiosen Schilderung genoss. Bis Willi Kuhle trocken bemerkte: „Wenn du da ooch so mit den Armen jefuchtelt hast wie ebent, isset keen Wunder, det die Pferde verrückt jespielt ham.“

Der Schauspieler, wie alle eitlen Menschen nicht sehr schlagfertig, schaute gekränkt drein. Der Appetit war uns allen ohnehin vergangen. Bald saß ich allein mit einem Haufen Abwasch da und trug erst mal die ansehnlichen Reste der Mahlzeit zum Möwenort. Das ist ein winziger Hügel vor meinem Haus, Opferaltar für die gierigen Seevögel, die mir nicht mehr geheuer sind, seit ich einen gewissen amerikanischen Film gesehen habe. Plötzlich werden in einem Küstenort Möwen und anderes Fluggetier auf eine sonderbare Weise aggressiv, fallen schließlich in Scharen über die Menschen her, um sie mit Schnabelhieben zu zerfleischen. Einmal unterhielt ich mich mit Professor Preckwinkel darüber, dessen Steckenpferd die Ornithologie ist.

„Lieber Herr Nachbar“, dozierte er, „die spätbürgerliche Welt braucht für ihr Lebensgefühl immer wieder neue Ängste, und die schafft sie sich selbst. Bedrohen und sich bedroht fühlen ...“

„Also muss ich mir gefälligst vorstellen, dass die lieben Emmas eines Morgens das Gelüste ankommt, statt meiner Frühstücksreste lieber mein rechtes Ohr oder mein linkes Auge zu verspeisen?“

„Möwen“, erwiderte er nachdenklich, „so ganz ist ihr Verhalten noch immer nicht erforscht, sonst brauchte die biologische Station auf der Insel nicht mehrere Wissenschaftler zu beschäftigen. Im Frühjahr habe ich mich einmal hier in den Dünen dem Nest einer Sturmmöwe genähert, das, für mich ungewöhnlich, in den Zweigen einer niedrigen Kiefer, gebaut war. Zuerst umkreisten mich zwei — das Brutpaar —, riefen schreiend die anderen herbei. Nachher waren es über zwanzig. Sie flogen immer dichter über meinem Kopf, stießen zu, Scheinangriffe zwar, aber ich machte, dass ich ins Haus kam.“

„Dann wäre also der grandiose Einfall dieses Regisseurs gar nicht so weit hergeholt?“

„Doch“, entgegnete er, „in seinem Film haben die Vögel kein Motiv, über die Menschen herzufallen. Aber wenn ich mich ernstlich an ihr Nest heranmache, an ein bebrütetes Gelege ...“ Er schwieg.

„Was dann?“, fragte ich. „Sie meinen ...?“

Professor Preckwinkel grinste mich an. „Lieber Herr Nachbar, wenn Sie abends vom Strand kommen und einen Betrunkenen an Ihrem frisch gedeckten Schilfdach herumkokeln sehen ...“

Welch niederträchtige Vorstellung! Darauf kann nur jemand kommen, der weiß, wie schwierig es ist, heutzutage bei uns ein Rohrdach neu decken zu lassen.

„Ich haue ihm eins in die Fresse“, erwiderte ich gereizt. „Sehen Sie“, sagte er und grinste noch breiter, „und daran täten Sie recht. Denn ehe Sie sich aufs Rad setzen und die Sache bei unserem Scheriff zu Protokoll geben, ist Ihr Dach abgebrannt.“

Himmelherrgott, ich kann diesen arroganten Hund nicht ausstehen! Hätte er nicht eine so reizende Frau, so würde ich gar nicht mehr mit ihm reden.

An dem Abend, als wir in dem Hecht, gedünstet, nach Bornholmer Art, herumstocherten, fehlten übrigens Preckwinkels in unserem Kreise. Sie waren schon am zeitigen Nachmittag mit den Fahrrädern nach Süderort aufgebrochen, um an einer Grill-Party teilzunehmen, zu der der bekannte Grafiker Gisbert Sauer sie eingeladen hatte.

Nachdem ich mit meinem Abwasch zurande gekommen war, goss ich mir einen Klaren ein, setzte mich mit dem Glas vor das Haus und rauchte meine vorletzte Semper. Obwohl ich genau weiß, dass diese Sorte wie so vieles auf der Insel kaum geführt wird, vergesse ich immer wieder, mir einen ausreichenden Vorrat vom Festland mitzubringen. Es war ein windstiller Augustabend. Draußen auf dem offenen Meer glitten die Lichter eines kleinen Frachters nordwärts. Ich überlegte, ob ich nicht ins Haus gehen und mich endlich an meine Arbeit scheren sollte. Dafür sprach, dass die Mücken hier draußen keine Einwände gegen Zigarettenqualm hatten und immer zudringlicher wurden. Dagegen sprach, dass ich nicht die geringste Lust verspürte, mich an die Schreibmaschine zu setzen. Dieser Zustand hielt nun schon drei Tage lang an, und mich plagte noch nicht mal das schlechte Gewissen, höchstens der Gedanke, dass der Ablieferungstermin für das Manuskript in eine Nähe gerückt war, die man bedenklich nennen konnte. In solchen Situationen, die mir recht vertraut sind, habe ich glücklicherweise meinen Münchhausenzopf, an dem ich mich immer wieder selber aus dem Sumpf meiner Terminangst ziehen kann: Mir fällt ein, dass ich noch nie ein Manuskript später als vertraglich ausgemacht abgeliefert habe. Freilich ist mein Arbeitsstil nicht mit dem des Großen Eginhart Götze zu vergleichen, der einst auf dieser Insel lebte, dichtete und begraben ward. Wenn der seinen Morgenspaziergang gemacht und sinnend ein wenig auf das Meer geblickt hatte, trat er an sein Stehpult und ließ dem erhabenen Weltgeist eine pedantisch abgemessene Zeit lang freien Lauf. Nun habe ich erstens kein Stehpult, dafür eine Spondylose, zweitens bin ich kein Genie, sondern ein Gebrauchsliterat. Hätte der Große Götze meinen Theaterdramaturgen gekannt oder sich in der von Urlaubern überfluteten Kaufhalle stundenlang nach Tomaten, Brot und Flaschenbier anstellen müssen, so wären seine bedeutendsten Werke ungeschrieben geblieben.

Im Grunde machte es mir nicht mal Spaß, vor dem Haus zu hocken und mir zu überlegen, warum es mir diesmal besonders schwerfiel, mich an meine Arbeit heranzugammeln. Andere würden mich beneiden: ein Domizil auf dieser begehrtesten aller unserer Inseln, Zeit, Einsamkeit, Ruhe, keine Verpflichtungen gegenüber der Familie. Unser Sohn Uwe war mit ein paar Freunden nach Polen gefahren. Sie wollten irgendwo an der Ostseeküste zelten. Helga hatte ich einen Tag vor meiner Abreise zum Flughafen Schönefeld gebracht. Vermutlich schwitzte sie jetzt in Dushanbe oder saß schon in der Maschine nach Samarkand. Wir hatten uns sogar einigermaßen freundlich verabschiedet, obwohl sie es mir bestimmt die nächsten zehn Jahre nachtragen würde, dass sie ihre Traumreise nach Mittelasien statt mit ihrem Ehemann mit einer unverheirateten Kollegin antreten musste. Dabei war diese Entscheidung ohne Krach, in einem sachlichen, fast schon frostigen Gespräch gefallen. Helga konnte ich nichts vormachen. Sie sagte mir auf den Kopf zu, dass meine Arbeit nur ein Vorwand sei, endlich mal einen Sommer allein auf der Insel zu verbringen. Ich protestierte nur mäßig und überließ ihr den Entschluss, ohne mich zu reisen. Vielleicht, so meinte ich, wäre so eine kurze Trennung ein geeignetes Mittel, mit den Abnutzungserscheinungen fertig zu werden, die unser Zusammenleben belasteten. Sie lächelte nur spöttisch ob dieses lahmen Trostes und verwies auf meine lahme Wirbelsäule. „Deine abgenutzten Bandscheiben lassen sich auch nicht regenerieren. Man kann die Beschwerden nur in angemessenen Grenzen halten.“

Komisch, seit ich auf der Insel bin, spüre ich meinen Rücken gar nicht mehr. Ich könnte Bäume ausreißen, na, sagen wir bescheidner Kriechweiden, aber die stehen unter Naturschutz. Morgen werde ich zeitiger aufstehen und gleich nach dem Frühstück die erste Szene schreiben, selbst wenn mich das herrlichste Strandwetter locken sollte. Dafür fahre ich jetzt noch auf einen Sprung in den „Blanken Hecht“. Um die Zeit trifft man dort immer noch ein paar Bekannte, Einheimische oder Sommergäste, die ihren Schlaftrunk nehmen und einem den neuesten Inselklatsch erzählen. Vielleicht wussten sie Näheres über den Toten vom Binsenort.

Ich zog meine gelbe Seglerkutte an, schloss das Haus ab, versteckte, obwohl das heute gar nicht erforderlich war, den Schlüssel unter einem Stein und ging zum Fahrrad. Der Hinterreifen hatte zu wenig Luft. Ich begann ihn aufzupumpen.

„Guten Abend!“, rief eine Stimme vorn Weg her. „Entschuldigen Sie, ich wollte zu Herrn Bockmühl.“

Ich richtete mich mit einem Ruck auf und verspürte sofort einen stechenden Schmerz im Kreuz. An der niedrigen Zaunpforte stand ein Mann mit einem Fahrrad. Ich biss die Zähne zusammen, ging auf ihn zu und wollte sehr förmlich sagen: „Ja, bitte?“

Aber stattdessen rief ich überrascht: „Mensch, Werni, was machst du denn hier?“

2. Kapitel

Das Telegramm traf mich wie ein Kinnhaken.

Gut, dass ich hart im Nehmen bin, sonst hätte mich meine Familie auszählen müssen. Wir hatten genau eine Woche Urlaub hinter uns und saßen beim Frühstück auf der Terrasse des Heimes. Seit zwei Tagen schien endlich die Sonne. Für heute hatten wir eine ganztägige Fußwanderung zur Talsperre und zur Burgruine Rauenstein geplant. Jutta und Karin, unsere beiden Mädchen, freuten sich wie die Schneekönige und vergaßen vor Aufregung, ordentlich zu frühstücken. „Was Schlimmes?“, fragte Inge leise.

Ich schob ihr wortlos das Stück Papier zu und zwang mich zu einem Lächeln. Inge schluckte ein bisschen. „Nächstes Jahr“, sagte sie, „fahren wir an den Baikalsee oder nach Mittelasien, jedenfalls ganz weit weg, wo uns das nicht passieren kann.“

Ich zuckte die Schultern und streichelte Inges Hand. Ich wusste ja, dass sie kein Theater machen und Verständnis zeigen würde. Mit den Kindern war es schlimmer. Jutta heulte vor sich hin, und Karin meinte, dann solle die ganze Familie nach Hause fahren. Ich tröstete die beiden und sagte, wahrscheinlich käme ich schon nach wenigen Tagen zurück, aber davon war ich selber nicht überzeugt.

Drei Stunden später kam der Wolga, den mir die Dienststelle geschickt hatte. „Ihre Kaltverpflegung, Herr Wadzeck!“, rief die Serviererin, als sie mich einsteigen sah. Inge musste trotz allem lachen. Sie warf die dicke Plasttüte auf den Rücksitz und meinte: „Damit ihr unterwegs nicht verhungert, und zum Frühstück hast du noch Hasenbrot!“ Hauptwachmeister Otto musste stocksauer sein. Ich merkte es an seiner Fahrweise. Trotz des starken Urlauberverkehrs raste er vom Süden zum Norden der Republik, als müsste er eine Rallye gewinnen: Ein paar Mal schloss ich die Augen, nicht etwa vor Müdigkeit. „Wenn Sie zu Hause zeitig Kaffee trinken müssen“, sagte ich schließlich, „hätten Sie einen Wagen mit Blaulicht nehmen sollen.“

Er starrte verbissen nach vorn und überholte vier Trabants in einem Ritt.

„Jetzt reicht es mir!“, rief ich ärgerlich. „Ich kann auch nichts dafür. Mich kostets mehr als einen halben Urlaub, Sie nur einen dienstfreien Sonntag.“

„Den dritten hintereinander, Genosse Hauptmann“, murmelte er und nahm das Gas zurück.

„Na und?“, erwiderte ich. „Wollen wir morgen lieber mal hören, ob im Feierabendheim noch zwei Plätze für uns frei sind?“

Er grinste, und ich gab ihm den dienstlichen Befehl zur Kaffeepause in der nächsten Raststätte.

Von Otto hatte ich erfahren, warum ich meinen Urlaub unterbrechen musste. Nicht etwa ein besonders komplizierter Fall, der meine Mitwirkung erforderlich machte. Oberleutnant Zoschke, mein Stellvertreter, war gestern Abend ins Krankenhaus eingeliefert worden. Bei aller Rücksicht auf meine Ferien — sein Blinddarm musste raus. Hauptmann Wend, der sonst meine Aufgaben mit übernommen hätte, war mit der Aufklärung mehrerer schwerer Einbrüche hinlänglich beschäftigt. Na schön, einem alten Praktiker wie mir sollte es nicht an der nötigen Einsicht fehlen.

Dennoch war es ein blödes Gefühl, als ich am frühen Abend unsere vereinsamte Wohnung betrat. Da die Nachbarn alle auf Urlaub waren, konnte ich nicht mal irgendwo klingeln. Zunächst öffnete ich die Fenster und meldete ein Ferngespräch an, weil ich gern von Inge und den Kindern wissen wollte, wie sie den Tag verbracht hätten. Nach zwei Stunden hatte ich noch immer keine Verbindung und brach ärgerlich alle weiteren Versuche ab. Würden wir genauso zuverlässig arbeiten wie das Fernsprechamt, so brauchte sich kaum noch ein Straftäter Sorgen zu machen, jemals von uns gefasst zu werden.

Da Inge den Kühlschrank abgestellt hatte, fand sich nicht eine Flasche Bier für mich an. Missmutig schaltete ich den Fernseher ein und geriet mitten hinein in ein unsäglich albernes Urlaubsfilmchen. Kurz bevor sich die beiden Pärchen kriegten, hauchte die Bildröhre ihr Leben aus, und so konnte ich nicht mal den Täter, ich meine den Autor, ermitteln. Glücklicherweise fiel mir der schwedische Kriminalroman ein, den ich kurz vor der Abreise beinahe ausgelesen, dann aber einzupacken vergessen hatte. Ich legte mich ins Bett, blätterte das Buch noch einmal flüchtig durch und war sofort wieder im Bilde. Ich weiß, dass man von einem Kriminalisten glaubt, er würde über einen Krimi genauso abfällig lächeln wie ein Mediziner über einen Arztroman, aber ich habe an jeder gut gebauten Kriminalgeschichte großen Spaß, auch wenn ich das manchem supernüchternen Kollegen nicht gerade auf die Nase binden möchte. Natürlich weiß ich um den Unterschied zwischen der Fantasie eines Schriftstellers und der Realität unseres Kriminalistenalltags. Das hindert mich keineswegs, mich in die Rolle zum Beispiel dieses Stockholmer Kommissars hineinzuversetzen und amüsante Vergleiche zwischen seiner und meiner Arbeit anzustellen. Gelingt es mir, bis zum Ende des zweiten Drittels auf den wirklichen Täter zu tippen, so betrachte ich das immerhin als Erfolgserlebnis. Diesmal blieb es aus. Die letzten sechzehn Seiten des Buches fehlten, dafür waren die vorhergehenden sechzehn doppelt vorhanden. Würden wir genauso zuverlässig arbeiten wie unsere Buchbinder, dachte ich kurz vor dem Einschlafen, so brauchte sich kaum noch ein Straftäter ...

Das also war gestern, Sonntag, der 3. August. Seit heute früh um acht Uhr sitze ich wieder an meinem Schreibtisch in der Dienststelle.

Mit dem Chef, Oberstleutnant Klatt, habe ich nur ein paar Worte sprechen können, als ich mich zurückmeldete. Er war gerade in einer Besprechung. Ich lasse mir von der Genossin Korswandt aus dem Sekretariat die Akten mit den laufenden Vorgängen bringen und höre mir an, dass sie morgen früh mit ihrer Familie in Urlaub fährt. „Endlich mal ein Gebirgsplatz!“, sagt sie strahlend. „Wenn man das ganze Jahr die Küste vor der Nase hat, möchte man auch mal so richtig hohe Berge sehen.“

„Wie schön für Sie“, sage ich, „hoffentlich haben Sie schon ein bisschen jodeln gelernt. Grüßen Sie Herbert Roth, wenn Sie ihn sehen!“ Das ist sicherlich sehr ungerecht von mir, und sie macht auch ganz erschrockene Kulleraugen, als sie das Zimmer verlässt. Ich blättere in dem Papierkram und stelle fest, dass sich während meiner kurzen Abwesenheit nichts Weltbewegendes ereignet hat. Halt! Auch das ist ungerecht von mir. Oberleutnant Zoschke konnte immerhin den Fall Schillerpark erfolgreich abschließen, zwei Tage bevor die Ärzte den armen Kerl unters Messer genommen haben. Ich werde ihn heute nach Dienstschluss in der Klinik besuchen und ihm zu seinem Erfolg gratulieren. Wenn das nichts ist: Die Frauen aus diesem Wohngebiet können morgens wieder ohne Angst die Abkürzung durch den kleinen Park nehmen, wenn sie zur Frühschicht gehen. Als Täter konnte der zweiundzwanzigjährige Hartmut E. ermittelt werden. Ein sauberes Geständnis! Vier Fälle von versuchter und leider einer von vollendeter Notzucht. Gut, dass ich nicht Richter geworden bin. Manchmal würde es mir da an Sachlichkeit fehlen. Rasch an was anderes denken. Ich schalte das Radio an. Der nördliche Regionalsender hat es wie allsommerlich darauf abgesehen, seinen binnenländischen Gasthörern einzureden, dass unser Bezirk von allen Bezirken der mit dem schönsten Ostseestrand ist. Wie wenig Überredungskunst gehört schon dazu. Indes: die Jungs haben ihr Programm. Im Schutze starker elektronischer Verbände säuselt ein dünnes Silberstimmchen einen Schlager:

„Auf die Insel Gellenthin zieht mich heiße Sehnsucht hin. Wenn die weiße Möwe ruft, atme ich der Heide Duft ...“

Jaja, nun folgt das unumgängliche Gespräch mit dem Leuchtturmwärter auf dem Lüchtinger Hochland: „Sie sind also der Leuchtturmwärter?“ Und weil ich genau weiß, dass der Mann jetzt antworten wird, dass er tatsächlich der Leuchtturmwärter ist, schalte ich das Radio ab und wickle mein Hasenbrot von gestern aus, werfe es aber gleich in den Papierkorb. Die Jagdwurst stinkt, sie hat die Fahrt im heißen Wolga nicht überlebt. Gerade überlege ich, ob ich mir ein paar belegte Brötchen aus der Kantine holen soll, vermutlich mit Jagdwurst, da meldet sich die Rufanlage. Ich möchte, bitte, sofort zum Chef kommen.

Klatt nimmt sich Zeit. Offenbar tut es ihm leid, dass er mich vorhin so kurz abfertigen musste. Er lässt Kaffee für uns bringen. Ich weiß, dass er ihn aus eigener Tasche bezahlt, weil auf Besprechungen offiziell kein Kaffee mehr getrunken werden soll. Klatt kennt meine Abneigung gegen Tee. Wir arbeiten seit über zehn Jahren zusammen. Man kann nicht direkt sagen, dass er humorlos ist. Trotzdem würde ich ihm zum Beispiel nie von meiner Vorliebe für Krimis erzählen, nicht mal beim Skat, den wir einmal im Monat zusammen mit Staatsanwalt Dr. Günther spielen. Klatt und ich wissen, was wir voneinander zu halten haben. Ich halte viel von Klatt. Wenn wir unter vier Augen reden, sparen wir uns die vorschriftsmäßigen Dienstfloskeln. „Weißt du, Werner“, sagt er, „es hätte mir leid getan, wenn ich dich von deiner Familie weggeholt hätte, um dich dann doch nur am Schreibtisch zu beschäftigen.“

Ich bekomme sofort spitze Ohren und frage: „Liegt was an — oder?“

Er schiebt mir einen maschinegeschriebenen Bogen zu. „Auf der Insel Gellenthin ist eine Leiche gefunden worden. Vermutlich angetrieben. Nach Meinung des Inselarztes handelt es sich um keinen der üblichen bedauerlichen Badeunfälle. Er spricht von einer schweren Schädelverletzung. Gewaltanwendung sei nicht auszuschließen. Der ABV hat den Fundort abgesichert. Du kannst sofort losfahren. Ich habe schon alles veranlasst. Ruf mich sofort an, wenn du eine erste Meinung hast.“

Gellenthin, denke ich, Gellenthin, ausgerechnet dahin. „Wen kannst du mir mitgeben?“, frage ich. „Wir sind doch im Moment noch schlimmer unterbesetzt als ein Hauptpostamt.“

„Halb so' wild“, sagt Klau, „Semper und Cabinet sind einsatzbereit.“

Er meint unsere beiden Kriminaltechniker. Semper heißt wirklich Semper, und Cabinet ist der naheliegende Spitzname für den Genossen Kabitzke. Beide sind hervorragende Spurensicherer.

„Semper macht gleich die Fotos mit, weil sich Krause krankgemeldet hat“, fährt Klau fort, „Doktor Holtz hab ich schon verständigt.“

Doktor Holtz kann ich nicht leiden. Weiß der Teufel, wie sich dieser arrogante Medizinmann zu uns verirrt hat. Als Bäderarzt in Liebenstein wäre der besser aufgehoben. Aber man kann sich seine Mitarbeiter nicht aussuchen.

„Tja“, sagt Klau und feixt übers ganze Gesicht, wie er es sonst nur tut, wenn er mir einen Grand Hand versalzen hat, „dann kann ich dir als Entschädigung für den Doktor noch eine angenehme Überraschung bieten. Ich gebe dir die Genossin Unterleutnant Donix mit. Sie ist erst seit voriger Woche bei uns. Frisch von der Kriminalistenschmiede. 24 Jahre alt. Hat übrigens ein abgeschlossenes Jurastudium. Das hier ist ihr erster Einsatz. Du darfst dich als ihr Mentor betrachten.“

Auch das noch, denke ich. Wirklich, ich bin der letzte in der Dienststelle, der etwas gegen die Gleichberechtigung hat. Ich wasche zu Hause ab, versorge, wenn’s notwendig ist, die Kinder, koche, mache sauber, aber was meinen Beruf angeht — ich konnte es bisher immer vermeiden, mit weiblichen Kriminalisten zusammenzuarbeiten. Sollen die Damen von mir aus Kranfahrer, Bürgermeister, Kombinatsdirektor oder sogar Bezirksrichter werden, ich hab da gar keine Vorurteile, aber die Arbeit in der Morduntersuchungskommission ist nun mal in der Praxis etwas härter, als sie in gewissen Fernsehserien dargestellt wird. Ich bemühe mich, ein gleichgültiges Gesicht zu zeigen, und frage: „Ist sie wenigstens hübsch?“

Klatt grinst infam. „Erstens fährst du mit ihr nicht in Urlaub und wirst sie kaum am FKK-Strand der Insel erleben. Zweitens weiß ich genau, was du jetzt denkst.“ Gleich darauf wird er ernst, erhebt sich und schüttelt mir die Hand: „Also schieb ab, Werner! Hals- und Beinbruch. Ruf mich heut noch an, ganz egal, wie spät es wird!“

Wir fahren nach Ralshagen, vorn der Lada mit dem Arzt und den beiden Technikern, dahinter unser Wolga. Hauptwachmeister Otto ist heute ungewöhnlich redselig und preist voller Neid die Schönheiten der Insel Gellenthin, auf der zu seinem Leidwesen die Anwesenheit eines VP-Kraftfahrers in diesem Falle nicht erforderlich ist. Ich mustere die Genossin Donix verstohlen im Rückspiegel. Vor dem Einsteigen haben wir nur ein paar Redensarten gewechselt. Hübsch ist sie nicht gerade, denke ich, aber wenn ich meine Voreingenommenheit mal beiseitelasse, zumindest nicht unsympathisch. Etwas zu knubblige Nase, das Blond bestimmt gefärbt, aber was soll’s? Ich will sie ja nicht heiraten.

„Waren Sie schon mal hier oben?“, frage ich sie.

„Ja“, sagt sie, „als Studentin, vor vier Jahren. Wir haben zu viert auf dem Boden eines Fischerhauses kampiert, schwarz, ohne Anmeldung. War mein schönster Urlaub. Wir hatten bloß immer Angst, doch noch erwischt und vorzeitig von der Insel gescheucht zu werden.“

„Jugendstreiche“, erwidere ich, „heutzutage könnten Sie sich so was nicht mehr leisten.“

„Wieso?", fragt sie. „Sind die Kontrollen strenger geworden?“

Ich gebe keine Antwort und denke mir mein Teil. Das Mädchen muss wohl erst noch eine Weile auf die Koppel, ehe man sie für voll nehmen kann.

„Jedenfalls freue ich mich, dass mein erster Einsatz gleich hierher führt. Zum Baden kommt man doch bestimmt mal, oder?“

„Falls Sie einen Badeanzug mithaben“, bemerke ich trocken.

Otto grinst sich eins. Ich merke, wie meine Laune immer schlechter wird. Warum soll Otto nicht grinsen? Trotzdem sage ich und meine damit alle beide: „Es wäre gut, sich zu überlegen, dass es sich hier um keinen Betriebsausflug handelt, sondern um die Aufklärung eines möglichen Gewaltverbrechens.“

Otto gibt sofort mehr Gas. Die Genossin Donix fragt nach einer Weile schüchtern: „Darf ich mir eine Zigarette anstecken, Genosse Hauptmann?“

„Nein“, sage ich barsch, „im Wagen grundsätzlich nicht!" Der Rest der Fahrt verläuft schweigend.

Otto setzt uns dicht an der Ralshagener Hafenmole ab. Gegenüber hat ein Fahrgastschiff der Weißen Flotte festgemacht. Urlauber und Tagesausflügler drängeln sich, um einen Platz auf dem Sonnendeck zu ergattern. Uns erwarten schon die Genossen von der Wasserschutzpolizei. Mit ihrem schnellen Motorboot holen wir mindestens eine Stunde Vorsprung vor dem fahrplanmäßigen Schiff heraus.

Die Sonne knallt auf das Deck, aber der Fahrtwind und die Gischtspritzer sorgen für Kühlung. Ein paar Möwen folgen uns, drehen enttäuscht ab, als sie merken, dass der erwartete Brotsegen ausbleibt.

Sabine Donix steht im Führerstand und schwatzt lachend mit dem jungen Leutnant vom Wasserschutz. Er gibt ihr Feuer und erklärt ihr die Gegend. Semper und Cabinet dösen mit geschlossenen Augen. Der Doktor liest in einer Zeitschrift.

Ich gehe nach achtern, beobachte die vorbeigleitenden Segelboote und versuche meine üble Stimmung zu verdrängen. Fast ein Vierteljahrhundert habe ich diese Insel nicht mehr betreten. Es war im Sommer 1954, als ich die bis dahin härteste Niederlage in meinem Leben erlitt. Später habe ich mir immer wieder gesagt, dass sie heilsam für mich war, dass es gar nicht günstiger hätte kommen können. Wer weiß, ob sonst mein Weg so geradlinig verlaufen wäre. Also Schluss jetzt! Die Insel Gellenthin ist ab heute nichts weiter als mein augenblickliches Operationsfeld. Oder ich hätte vorhin zu Klatt sagen müssen: „Bitte, schicke mich nicht dahin. Ich leide ein wenig an Nostalgie, und es schmerzt mich noch heute, dass mir mein bester Freund dort meine große Liebe ausgespannt hat!“ Klatt könnte über diesen Schwachsinn nicht mal lachen. Er würde mich auf der Stelle beurlauben, damit man mich auf meinen Geisteszustand untersucht. Und das mit Recht.

Die frische Seeluft pustet mir bald den Rest meiner kleinbürgerlichen Sentimentalität aus dem Kopf. Ich gehe nach vorn und beteilige mich an der Unterhaltung zwischen der Donix und dem Leutnant, erfahre, dass in diesem Sommer schon zwei Badegäste ertrunken sind. Trotz aller Warnungen sind sie bei ablandigem Wind zu weit hinausgeschwommen, der eine sogar mit einer Luftmatratze. „Sie müssen“, erzählt der Leutnant, „schon stark unterkühlt gewesen sein. Bei Ostwind hat das Wasser hier manchmal mitten im Hochsommer nicht mehr als dreizehn Grad. Vielleicht hat es wieder so einen leichtsinnigen Menschen erwischt.“

„Diesmal wohl kaum“, erwidere ich, „nach unseren Informationen ist der Mann in voller Bekleidung aufgefunden worden."

„Er könnte“, vermutet er, „von einem Segelboot über Bord gegangen sein."

„Wir werden sehen“, beende ich seine Spekulationen.

Wir laufen in den kleinen Hafen ein. Glücklicherweise wird unser Anlegemanöver kaum beachtet. Die Urlauber werden beim Mittagessen oder am Strand sein. Wir bedanken uns bei den Genossen vom Wasserschutz und machen uns mit dem ABV der Insel bekannt, der hier auf uns gewartet hat: Leutnant Stresow, ein korpulenter Mann Ende Fünfzig, der in seiner Dienstuniform mit Mütze und hochgeschlossenem Kragen entsetzlich schwitzt. Aber das ist im Moment seine Sache.

„Wollen Sie sich erst ein wenig erfrischen, Genosse Hauptmann?“, fragt er. „Wir haben heute über dreißig Grad. Das ist man selten hier.“.

Semper und Cabinet werfen einen sehnsüchtigen Blick auf die Terrasse der kleinen Hafenkneipe, wo ein paar Männer gemütlich vor ihren halben Litern sitzen. Aber die beiden Burschen kennen mich zu genau.

„Ich möchte umgehend zum Fundort“, sage ich. „Wie weit ist es von hier, und wie kommen wir am schnellsten hin?“

Er selber hat nur ein Moped, aber Dr. Scherer, der Inselarzt, steht schon mit seinem Krankentransporter bereit. Ich steige auf Stresows Sozius, und wir fahren, gefolgt von dem Barkas, auf einer schmalen, betonierten Straße, die es zu meiner Zeit noch nicht gab, gen Süden. Links blinkt hinter weiten Kuhkoppeln der Bodden. Rechts. beginnt bald die Heide. Weit verstreut stehen dort einzelne rohrgedeckte Sommerhäuschen. Dort etwa muss es gewesen sein ... verdammt, vielleicht frage ich den ABV noch nach den gegenwärtigen Bewohnern aus.

„Wie bitte, Genosse Stresow?“

Er drosselt den Motor. „Wir sind gleich da. Das letzte Stück müssen wir zu Fuß gehen, es ist ziemlich sumpfig.“

Über eine nasse Wiese stapfen wir die paar hundert Meter hinüber zum Boddenufer. Mücken- und Fliegenschwärme umschwirren uns. Dem ABV in seiner Uniform können sie am wenigsten anhaben. Ich bekomme von ihm einen kurzen Bericht über das Auffinden der Leiche. Ein junges Ehepaar aus Wernigerode, FDGB-Urlauber, unternahm heute vor dem Frühstück mit seinen beiden Kindern einen Morgenspaziergang. Das zehnjährige Mädchen rannte voraus ans Ufer, um Binsen zu pflücken. Auf einmal schrie es vor Schreck laut auf. Der Vater eilte hinzu, sah mit einem Blick, wie er sagte, dass dem Mann nicht mehr zu helfen war. Während die Mutter die Kinder zurück ins Ferienheim brachte, hielt der Urlauber auf der Straße das Milchauto an und ließ sich zum Haus des ABV fahren. Stresow war gerade wegen eines Fahrraddiebstahls unterwegs, und bis er in seinem Büro eintraf, verging eine halbe Stunde. Er fuhr sofort mit dem Mann aus Wernigerode und Dr. Scherer an das Boddenufer. Nachdem man sich überzeugt hatte, dass es nicht nach Badeunfall aussah, machte er von seinem Büro aus Meldung an das VPKA, von dem aus wir verständigt wurden. Den Fundort habe er abgesichert und ein Protokoll aufgenommen. Ich lobe ihn für seine Umsicht.

Zwei junge Männer kommen uns am Ufer entgegen, die beiden VP-Helfer. Sie erzählen uns, sie hätten in der Zwischenzeit in der Gegend weit und breit keinen Menschen gesehen, und ob sie jetzt gehen könnten? Sie wollten eigentlich längst mit ihren Kuttern unterwegs sein. Ich bedanke mich und schicke sie nach Hause. Nach wenigen Schritten sehen wir den Toten vor uns. Zwischen Binsenhalmen liegt er bäuchlings in dem seichten Wasser, das leise schwappt und nicht mehr die Kraft hat, sein Opfer auf das Ufer zu schieben. Am Hinterkopf klafft eine Wunde. Wortlos gehen Semper und Cabinet an ihre Arbeit. Der Verschluss der Kamera klickt unaufhörlich. In der Umgebung findet sich nichts Auffälliges. Das war nicht anders zu erwarten, denn es sieht so aus, als sei der Mann angetrieben worden.

Ich nicke Dr. Holtz zu. Jetzt ist er dran. Der Inseldoktor hilft ihm, die Leiche umzudrehen. Der Mann mag um die Vierzig sein, spärliches schwarzes Haar, auch im Gesicht muss er etwas abbekommen haben. Die beiden Ärzte tauschen Fachausdrücke aus. Ich weiß, dass die Gerichtsmedizin eine unschätzbare Hilfe bei unserer Arbeit ist, für mich aber subjektiv ihre scheußlichste Seite. Ich träume noch heute von den Obduktionen, an denen ich teilnehmen musste. Die beiden reden von duralem Hämatom und vermutlicher Ponsblutung. Ich wende mich einen Augenblick ab.

Sabine Donix hat nur einen kurzen Blick auf den Toten geworfen und ist ein paar Schritte beiseitegetreten. Sie sieht sehr blass aus. Ich gehe zu ihr. „Stecken Sie sich eine Zigarette an, Genossin Donix, und geben Sie mir auch eine.“ Sie mustert mich verblüfft.

„Ich bin Gelegenheitsraucher“, sage ich und zwinge mich zu einem Grinsen. Ich lege ihr den Arm um die Schultern. „Nun komm schon, Mädchen, mir macht’s auch keinen Spaß!“

Sie notiert tapfer die Angaben: blauer Sommeranzug aus Leinen, gelbe Socken, hellbraune Sandalen, roter Pulli, keinerlei Tascheninhalt, am linken Handgelenk eine Sportuhr mit Datumsanzeige.

„Der Tod ist vermutlich vor sechsunddreißig bis achtundvierzig Stunden eingetreten“, beginnt Dr. Holtz sein erstes Resümee zu ziehen.

„Genauer gesagt, am zweiten August um sieben Uhr achtundvierzig oder um neunzehn Uhr achtundvierzig“, werfe ich ein.

Der Doktor schaut mich ärgerlich an und sagt nach kurzem Schweigen: „Verlassen Sie sich nicht auf die Uhr! Die Dinger sind stoß- und. wasserfest!“ Er schiebt den linken Ärmel hoch. „Ich hab genauso eine.“

„Weiter!“, erwidere ich. Nun habe ich ihn wohl etwas aus dem Konzept gebracht. Er hat Mühe, den Faden wieder aufzunehmen.

„Ob der Tod durch Ertrinken oder als Folge der Schlagverletzung am Hinterkopf eintrat, kann ich Ihnen mit Bestimmtheit erst nach der Obduktion sagen. Tatsache ist, der Mann hat höchstens zwei Tage im Wasser gelegen.“

„Sind Sie sicher, dass es eine Schlagverletzung ist?“, frage ich.

„Was heißt sicher?“, entgegnet er. „Sie wissen genau, dass ich in diesem Stadium nur eine vorläufige Meinung zu äußern pflege.“

Die Genossin Donix meldet sich. „Könnte es sich nicht um einen Unfall handeln, einen schweren Sturz beispielsweise?“

Der Arzt zuckt die Schultern. „Theoretisch schon, aber da kommt noch einiges dazu: Hier, die Platzwunde hinter dem linken Ohr, das Hämatom unter dem rechten Jochbein und erhebliche Rippenprellungen. Soweit ich weiß, gibt es hier weder Hochhäuser noch steile Felsenklippen.“

Ich gebe die Leiche zum Abtransport frei. Aber das hört sich einfacher an, als es ist. Stresow besorgt schließlich einen Pferdewagen. Ein paar Männer von der Freiwilligen Feuerwehr kommen mit dem Sarg, der beim Tischler stets für unvorhergesehene Fälle bereitsteht, und schaffen die schlimme Fracht zum Hafen. Hier helfen uns wieder die Genossen von der Wasserschutzpolizei.