8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Hier ist also der zweite Teil der Memoiren des C.U. Wiesner, die da weitermachen, wo seine Kindheitserinnerungen aufgehört hatten – in seiner Geburtsstadt Brandenburg an der Havel. Später ist von Berlin die Rede oder wie es der Autor selber ausdrückt: Nach dem Abitur versucht mich die Großstadt Berlin an ihren gewaltigen Busen zu drücken. Diese Liebe ist zunächst einseitig, nicht aber meine Liebe zu Luise, die nun für ein Jahr im Städtischen Dolmetscherseminar neben mir sitzt. In dem Kapitel „Wenn ich von meiner Fahrenszeit berichte“ kommt der Autor zunächst auf ein Geheimnis zu sprechen, das er eigentlich mit ins Grab nehmen wollte – ein verhinderter Seemann zu sein –, und viele Seiten später bekennt er auch, nie ein richtiger Segler gewesen zu sein, obwohl er sich eine Zeit lang als solcher gefühlt habe. Ich besaß ein eigenes Boot und war Kapitän und Steuermann in Personalunion. Nun ja - der Wahrheit die Ehre -, ich besaß das Boot nur zur Hälfte. Die andere gehörte Rapunzel, und damit kommt er endlich zur wichtigsten Gestalt dieses Buches und berichtet, wie es mit beiden angefangen hat und weitergegangen ist. Rapunzel war genauso alt wie ich und hatte im selben Sommer das Abitur bestanden. Rapunzel hieß laut Personalausweis Luise Annegrete Agathe Hartrampf. Luise war als Rufname unterstrichen. Ihr langes naturblondes Haar, das sie zuerst in Schnecken, später als Mozartzopf mit schwarzer Samtschleife und schließlich als Pferdeschwanz trug, hatte ihr zu dem Spitznamen aus dem Märchen der Gebrüder Grimm verholfen. Sie war das schönste, anmutigste und lieblichste weibliche Wesen in der Havelstadt, nein, im gesamten damaligen Land Brandenburg - da dulde ich noch heute keine Widerrede von ehemaligen Mitschülern und vor allem Mitschülerinnen. Drei Jahre nach dem Abitur lebten wir beide - vorwiegend jeder in seiner eigenen Behausung, wie es sich amtlich gehörte - in der großen, uns immer noch kühl und fremd anmutenden Stadt Berlin und waren zunächst heimlich, dann aber mit elterlichem Segen verlobt und trugen gar ein gülden Ringelein, Schatz, an unserm Fingerlein. Doch dann kommt es zum allabendlichen Streit über den diesjährigen Urlaub: Während Luise mit ihm eine Radtour durch die deutschen Lande jenseits des Großen Flusses unternehmen wollte – was damals noch möglich und nicht sehr problematisch war – hatte Wiesner keine Lust, in den Westen zu fahren. Doch dann beendete der den Streit durch einen Kompromiss.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 457

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Impressum

C. U. Wiesner

Leb wohl, Rapunzel

Elf Kapitel aus der Jugendzeit

ISBN: 978-3-86394-416-2 (E-Book)

Die Druckausgabe erschien erstmals 1985 im Eulenspiegel Verlag Berlin. Dem E-Book liegt die Fassung von 1989 zugrunde.

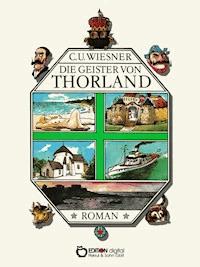

Titelbild: Ernst Franta

© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de

Leb wohl, Rapunzel! (Eine Vorbemerkung)

Wenn ich mich recht entsinne, ist in dem Grimmschen Märchen von einer schönen blonden Jungfrau die Rede. Ein böses altes Weib hält Rapunzel in einem Turm unter Verschluss und bedient sich ihres langen Zopfes, um die Zinne zu erklimmen.

Hinter dieses Geheimnis kommt ein junger Königssohn und entbrennt in heißer Liebe zu der anmutigen Hexengefangenen. Statt der alten Knuspermutter wird eines Tages er unter dem Turmfenster stehen und kühn hinaufrufen:

Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!

Wir wollen dem Kind mit dem vegetarischen Namen so viel Verstand zutrauen, dass es vorsichtshalber in die Tiefe geschaut habe, als es die fremde Stimme vernahm. Also kann es kein Irrtum gewesen sein, dass Rapunzel dem Prinzen Gelegenheit bot, den seltsamen Vorläufer eines Personenaufzuges zu benutzen, ja, wir müssen sogar sagen, sie habe den Grund allen späteren Leides eigenhändig an den Haaren herbeigezogen.

Vorerst aber wird weder von Kummer noch von Leid die Rede sein. In der vielleicht sogar mit Bärenfellen behaglich ausgestatteten Kemenate herzen und küssen die beiden einander - wie es in Märchen immer so züchtig heißt - mit großem Verlangen. Doch wohin soll das führen? Da wir geneigt sind, weder Rapunzeln noch den Prinzen bei aller Liebestollheit für völlig bescheuert zu halten, sollten wir annehmen, dass sie in den unvermeidlichen Pausen zwischen all dem Herzen und Küssen auch einmal über ihre persönliche Perspektive nachgedacht hätten.

Wer will bezweifeln, dass sich auf einem Turm fernab einer geschäftigen und der Liebe nicht immer holden Welt gut schmusen lässt? Aber die Frage beutelt uns geradezu: Wie, ja wie denn nur wird es mit den beiden weitergehen?

Dass sich Rapunzel und ihr Gespons nur im Turmzimmer getroffen hätten, ist nichts als eine Legende. Mit der Zeit wurde dem Königssohn der Aufstieg viel zu sauer; schon als Oberschüler hatte er es in den Fächern Seil- und Stangenklettern nur zu einem Mangelhaft gebracht. Lag es nicht viel näher, Rapunzeln, die übrigens ein durchaus sportlicher Typ war, zu überreden, sich wie ein Bergsteiger am Seil an ihrem eigenen Haar herabzulassen?

Es dauerte nicht lange, da übertraf sie an Gewandtheit und Kraft jenen Baron von Münchhausen, der sich wer weiß was auf die armselige Fertigkeit einbildete, sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf herausziehen zu können.

Gekriegt haben sich Rapunzel und der sogenannte Prinz freilich nie.

In unserem Falle begegnete nach siebenundzwanzig Jahren der nicht mehr junge Prinz seinem Rapunzel von einst wieder. An einem Sonnentag im Mai umrundeten sie den märkischen wie auch Westberliner Schlachtensee, nicht mehr Hand in Hand wie damals, sondern sorgfältig die Worte wählend und setzend.

Vorschlag an den Leser: Wir nennen Rapunzel im folgenden meistens Luise, obwohl sie eigentlich ganz anders hieß und heißt, und finden uns damit ab, dass sie uns erst in einem späteren Kapitel des Buches wieder über den Weg läuft.

Übrigens wird auf den folgenden Seiten so manche Figur oder Institution einen anderen Namen tragen als in der Wirklichkeit.

Als erste Entschlüsselungshilfe: Die Stadt B. liegt an der Havel, verfügt über einen Roland sowie ein Stahlwerk; ein Barbier namens Fritze Bollmann pflegte auf dem dortigen Beetzsee zu angeln.

Als die Familie noch Kreise zog

Ein verführerischer Duft von Zwiebeln und Knoblauch kitzelt meine Nüstern. Claudia bereitet das Essen für morgen vor; wir bekommen Besuch. Schalet gibt es leider nur, wenn wir Besuch bekommen. Für zwei lohne der Aufwand nicht, meint Claudia, außerdem werde man vom häufigen Schaletessen zu fett.

Man gibt in einen großen Topf: ein Pfund eingeweichte braune Bohnen (die man sich am besten von Freunden aus Ungarn mitbringen lässt; zur Not, aber nur zur Not tuns auch einheimische weiße Bohnen), zwei bis drei Pfund grob geschnittenes Kasslerfleisch, sechs große Zwiebeln, mindestens zwölf Knoblauchzehen, eine Tasse Gerstengraupen, einen Esslöffel Zucker, einen Esslöffel edelsüßen Paprika, einen Teelöffel schwarzen Pfeffer, einen Teelöffel gemahlenen Kümmel, einen Teelöffel scharfen Paprika und Salz nach Belieben. Das Ganze lässt man eine Stunde auf dem Herd bei kleiner Flamme unter ständigem Umrühren kochen, fügt drei bis vier Gläser Rotwein hinzu und stellt den Topf in die vorgeheizte Backröhre. Dort gewährt man dem Schalet - wiederum bei kleiner Flamme - zwei bis drei Stunden zum eigentlichen Reifen. Vor dem Essen reicht man ein Gläschen Kirschwasser, Slivowitz oder Adlershofer Wodka, zum Essen Weißbrot, Gewürzgurke, Bier oder Selters, danach einen Mokka, von dessen Trockensubstanz pro Tasse Friseur Kleinekorte und seine Frau eine Woche lang ihren Morgenkaffee bereiten würden. Gute Gastgeber haben selbstverständlich eine Lage Verdauungstabletten wie Cholecysmon oder das im Volksmund Pupirol genannte Mezym forte zur Hand.

Und wann fängst du heute endlich an zu arbeiten? fragt Claudia; ihre Stimme klingt noch immer freundlich.

Jetzt, sage ich und reiße mich von den Küchendüften los.

Was verstehst du unter Familie?

Friedrich Engels, sagt sie lustlos, Keimzelle der Gesellschaft. Ehemann, Ehefrau, falls vorhanden - Kinder.

Falls aber kein Ehemann vorhanden?

Trotzdem Familie, entscheidet sie.

Wenn man aber von Familienfesten spricht?

Dann gehört noch mehr dazu: Tanten, Onkels, die ganze bucklige Verwandtschaft, die Sippe kurzum.

Wer gehört zur Familie, bohre ich weiter, wer zur Sippe?

Wie so oft, wenn wir uns klein und dumm vorkommen, schlagen wir in gescheiten Büchern nach.

Der Herr Brockhaus schreibt in seinem Konversationslexikon von 1894: Auch bei uns hat das Wort Familie verschiedene Bedeutungen. Im engem Sinne bezeichnet es die Genossenschaft zwischen den Ehegatten und deren Kindern, im weitern Sinne den Kreis der Verwandten, welche durch gemeinschaftliche Abstammung verbunden sind, ohne Unterscheidung, ob die Verwandtschaft durch Männer oder Frauen vermittelt ist. Das beruhigt uns insofern, als Onkel Oswald wenigstens nicht zum harten Kern unserer Genossenschaft gezählt werden muss, sondern allenfalls zur Sippe.

Unter diesem Stichwort klärt uns Herr Meyer in seinem Neuen Lexikon von 1975 auf. Erstens bedeutet es etwas Biologisches, aber das wollen wir gar nicht so genau wissen. Zweitens hat Sippe was mit Völkerkunde zu tun und meint sich aus kleineren vater- oder mutterrechtlichen Verwandtengruppen zusammensetzende Gruppe von Verwandten, deren Mitglieder in der Regel nicht zusammen wohnen. An dem Deutsch merkt man, dass Goethe 1894 erst 62, 1975 hingegen schon 143 Jahre tot war.

Das heißt also, kommentiert Claudia, Verwandtschaft besteht aus einem Klumpen Verwandtschaft, der aus mehreren Klumpen Verwandtschaft besteht. Bloß gut, dass sie wenigstens in der Regel nicht zusammen wohnen, das fehlte noch.

Karl Kraus hat es zwar wissenschaftlich ungenauer, dafür aber um so treffender ausgedrückt: Das Wort Familienbande hat einen Beigeschmack von Wahrheit.

Bei der Genossenschaft im engern Sinne, in der ich vom Knaben zum Jüngling aufwuchs, spielte der Begriff Familie noch eine gewichtige Rolle. Familie - das waren sämtliche Verwandten, zu denen man mehr oder weniger Kontakt hielt, die Mischpoke, wie sie mein Vater zuweilen nannte, ohne sich bewusst zu sein, dass er da ein jiddisches Wort im Munde führte. Amtlich aber bestand die Familie Wiesner aus Vater Ewald (Jahrgang 1907), Mutter Lotte (1911) und den Kindern Ulrich (1933) und Peter (1936).

Der Genossenschaftsvorsitzende galt bei uns, wie damals allgemein üblich, als Respektsperson, als unumschränkter und keineswegs kritisierbarer Herrscher. Ruhe, Vater schläft! Wer hätte da gewagt, auch nur zu flüstern? Nicht mal die Frau des Genossenschaftsvorsitzenden. Wenn ihm was zu bunt wurde, konnte er sogar mit der Faust auf den Tisch hauen, dass die Tassen aus seinerzeit spottbilligem Tuppack-Porzellan klirrten. Und selbstverständlich stand ihm bei den Mahlzeiten das größte Stück Fleisch zu.

Das alles galt freilich nur für die Friedenszeit, als man die Kleinbürgerwelt noch als heil empfand, vielleicht noch bis in die ersten Kriegsjahre hinein, solange uns die Fanfare des Reichsrundfunks Siegessondermeldungen am laufenden Band zu verkünden hatte. Später hat mein Vater auf all seine Vorrechte verzichtet und von seinem kleineren Stück Fleisch noch die Hälfte für seine Söhne abgeschnitten.

Bei näherem Nachdenken komme ich zu der Überzeugung, dass unsere engere Verwandtengruppe nur nominell vaterrechtlich, in Wirklichkeit aber mutterrechtlich orientiert war. Um einen moderneren Vergleich zu gebrauchen: Wenn Vater der offizielle Genossenschaftsvorsitzende war, so kam Muttern der Rang eines inoffiziellen Parteisekretärs zu, das heißt, die Machtfrage wurde oft entschieden, ohne dass Vater es merkte.

Ich könnte mich schon wieder auf Klassiker Engels beziehen und den Anteil der Arbeit an der Menschwerdung der Hausfrau erwähnen. Vater verdiente in den braungoldenen Vorkriegszeiten zu wenig Geld. Er brachte es im Rathaus zu nichts, da er sich zu wenig für die neuen Herren engagierte. Vater war da - zum Leidwesen seiner Frau - eher misstrauisch denn ehrgeizig.

Mutter musste also seit 1937 dazu beitragen, das erforderliche Geld zusammenzukratzen. Sie begann als Aushilfsverkäuferin im Kaufhaus KEPA. Das hatte noch kurz vorher EPA geheißen, was so viel bedeutete wie Einheitspreise. Die Artikel kosteten zehn, zwanzig oder fünfzig Pfennige, einsfünfundvierzig oder dreifünfundneunzig beispielsweise. Das klang schön billig, trug dem Unternehmen aber den Ruf eines Ramschladens ein. Wahrscheinlich benannte es sich deshalb in KEPA um: Keine Einheitspreise. Ein Ramschladen blieb es trotzdem - zur Freude der kleinen Leute mit dem permanenten Loch im Portemonnaie.

Mutter arbeitete in der Vorweihnachtszeit in der Spielwarenabteilung. Wenn ich sie als knapp Fünfjähriger hinter dem Ladentisch walten sehen durfte, avancierte sie für mich zur feenhaften Herrscherin über ein Märchenreich von Autos, Märklin-Metallbaukästen, Soldaten, Pferdewagen und Teddybären. Im Gegensatz zur Fee selber war das Märchenreich unerreichbar. Nur ein kleines rot-weißes aufblasbares Gummikrokodil vermochte die Grenze zu überschreiten. Aber Dinge, die man aus der Traumwelt herüberzuholen trachtet, verlieren in der Realität nur allzu schnell ihr Wesen. Dem Schwimmtier fehlte das Ventil. Band man ersatzweise ein Stück Bindfaden um den Schwanz, so entwich dennoch mit einem peinlichen Piepen die Luft aus dem Reptil, und es schrumpelte zu einem armseligen Gummischlauch zusammen, bis ich ihm schließlich mit der Schere (die wie Messer, Feuer, Licht nicht für kleine Kinder war) den Gnadenstoß versetzte.

Im Gegensatz zu ihrem Mann hat meine Mutter immer eine gehörige Portion Selbstbewusstsein und Optimismus lockermachen können, aber vielleicht ist das eine Grundeigenschaft des sogenannten schwachen Geschlechtes: Wenns wirklich brenzlig wird, haben die Frauen die stärkeren Nerven, die bessere Übersicht und überhaupt mehr Kraft. In unserer kleinen Genossenschaft zeigte sich das sehr deutlich, als es 1945 zu jenem Zusammenbruch kam, von dem wir erst nachträglich erfuhren, dass es eigentlich ein Anfang sei. Was dem Kaiserdeutschen einst Hermann der Cherusker, Karl der Große, Reitergeneral von Seydlitz, der Kolonieneroberer Carl Peters oder der Unternehmer August Borsig waren, sind uns sozialistischen Deutschen die Aktivisten der Ersten Stunde. Von den Trümmerfrauen des Jahres 1945 wird aber keine namentlich im Geschichtsbuch geführt. Es gibt zu denken, dass nie von Trümmermännern die Rede ist.

Mutters Arbeit hatte einen Nachteil für die Familie. Da Krippen und Kindergärten für jene Gesellschaft trotz allen völkischen Mutterschaftsgeblökes nahezu Fremdwörter waren, mochte Lotte sehen, wo sie ihre Sprösslinge ließ. So wuchsen mein Bruder Peter und ich jahrelang meist voneinander getrennt auf. Während ich das Glück hatte, von einer richtigen Bilderbuchgroßmutter behütet zu werden, bekam mein kleiner Bruder mal von den wenig kinderfreundlichen anderen Großeltern, mal von Tante Trudchen oder gar von einer bezahlten Ziehmutter zunächst seinen Brei und später seine Stullen vorgesetzt. Wenn wir einander im Elternhaus begegneten, waren wir uns meistens ein wenig fremd und rauften und bissen uns mehr, als unseren Eltern lieb war. Bei allen Streitereien gaben sie gern dem Kleineren recht. Vielleicht war da ein bisschen schlechtes Gewissen mit im Spiel.

Mein Bruder hat von seiner Mutter den Sinn für die Realitäten des Lebens geerbt. Als er im Winter 1945 verdreckt und struppig wie ein kleiner Köter vom Güterbahnhof nach Hause kam und unter einem Sack geklauter Kohlen fast zusammenbrach, da musste ich doch versuchen, ihm sein bisschen Schau zu stehlen, dazu noch mit mottenfräßigen Gemeinplätzen vom ehrlichen deutschen Wesen. Er aber packte seelenruhig seine Beute aus und sagte trocken: ’n warmen Arsch willste ooch haben!

Wir waren beide von Hause aus programmiert. Ich galt als klug, weil ich schon in der Vorschulzeit lesen konnte und die Hauptstädte Europas zu nennen wusste. Dafür hat mir mein Vater eingeredet, ich sei nicht in der Lage, einen Nagel gerade einzuschlagen. Vielleicht habe ich nur deshalb eine Scheu vor allem, was Nagel heißt. So ein Ruf kann einem zeitlebens anhaften. Greife ich wirklich mal guten Willens zum Hammer, so sagt meine Frau mit nachsichtigem Lächeln: Gib schon her, das wird doch nichts! Heimlich träume ich davon, mir als Rentner eine klitzekleine Bretterlaube zu bauen, ganz allein und ohne dass mir jemand zusieht und hämisch fragt: Na, wird’s denn werden? Mein Bruder Peter hat frühzeitig gelernt, Nägel einzuschlagen, als Tischler. Zwar übt er diesen raren Beruf längst nicht mehr aus. Aber im Gegensatz zu mir ist er in der Lage, in seiner Freizeit Schrankwände, Wandverkleidungen und Fensterrahmen zu bauen.

Auf meine Freizeit spekuliert man anders: Herr Wiesner, hier ist die Gewerkschaftsbibliothek Kloppenhagen. Könnten Sie nicht zu unserer Frauentagsfeier was vortragen? Es müsste aber richtig lustig sein.

In Zeiten materieller Not - wie wir sie uns tunlichst gar nicht erst ausmalen sollten - würde ich meinem Bruder gegenüber vermutlich um so viel älter aussehen, wie ich es wirklich bin.

Die Familie, ich meine jetzt wieder die Sippe im Sinne der sich aus kleineren vater- oder mutterrechtlichen Verwandtengruppen zusammensetzenden Gruppe von Verwandten, deren Mitglieder in der Regel nicht zusammen wohnen, traf sich Ostern, Weihnachten, bei Beerdigungen oder zu Geburtstagen.

Eigentlich gab es zwei Familien, zu denen wir gehörten, wobei es nicht wie bei Herrn Brockhaus ohne Unterscheidung war, ob die Verwandtschaft durch Männer oder Frauen vermittelt sei.

Die von Vater vermittelte, also die Wiesnersche, stand aus gewissen Gründen höher in unserer Rangordnung als die von Muttern vermittelte Bergemannsche. Als Kind hatte ich stets den Eindruck, Mutter müsste überhaupt froh sein, aufgrund ihrer Heirat aus den Niederungen ihrer Herkunft zu den lichten Höhen einer Frau Wiesner aufgestiegen zu sein.

Erst anlässlich meiner Konfirmation raffte sich - im Alter von 78 Jahren - Vaters Mutter dazu auf, Mutters Mutter das Du anzubieten. Bis dahin hatte ich es als natürlich empfunden, dass sich die Konversation meiner Großmütter in solchen Bahnen bewegte: Guten Tag, Frau Altmann. Wie gehts Ihnen? - Danke, Frau Muschert, und Ihnen?

Aus den Namen ließe sich schon schließen, dass sie beide das gleiche Los getroffen hatte. Beide hatten ihren ersten Mann verloren - noch dazu im selben Jahre 1916, aber darüber wird noch zu reden sein.

Beide hatten wieder geheiratet, die eine jedoch einen Gastwirt, genauer gesagt, einen Kneipenpächter, die andere nur einen ungelernten Arbeiter, der mit der Stullenbüchse aus Aluminiumblech und der emaillierten Kaffeeflasche bei der Fahrrad- und Kinderwagenfabrik Brennabor auf Arbeit ging. Opa Muschert wurde als Prolet bezeichnet. Er war also ein Arbeiter, der sich gerade noch so benehmen konnte. Arbeiter, die das nicht konnten, hießen bei besseren Leuten Boofkes oder Pachulken.

Etwas Besseres zu sein spielte bei Kleinbürgern eine bestimmte Rolle. Auch meine Mutter hielt ihren Mann und sich für etwas Besseres als die Proleten, Boofkes oder Pachulken, und ihr Lebensziel war es, die Kinder so zu erziehen, dass sie es einmal besser hätten als die Eltern, sprich: etwas Besseres werden sollten.

Wenn Mutter diese Zeilen liest - und sie wird es sich nicht entgehen lassen -, mag sie für zehn Minuten eingeschnappt sein. (Es juckt mich nicht, denn ich kenne kaum einen Menschen, der so wenig nachtragend und übelnehmerisch ist wie sie.)

Meine beiden Großmütter unterschieden sich sehr voneinander. Wenn ich die alten Fotos betrachte, muss Großmutter, wie ich Vaters Mutter nannte, vor Zeiten eine stattliche Erscheinung gewesen sein. Etwas Respekteinflößendes hatte sie noch bis ins hohe Alter hinein. Als Knirps hütete ich mich davor, ihr zu widersprechen, sie zu ärgern oder gar anzuschwindeln.

Die Sprache der Gassenjungen, die ich heimlich perfekt beherrschte (Ene mene mopel, wer frisst Popel? Alle süß und saftig - für eene Mark und achtzig.), war ihr zuwider.

Sie selbst sprach ein ordentliches Deutsch mit dem ausgeprägten Akzent ihrer schlesischen Heimat.

Einmal waren wir beide bei einer befreundeten Familie - ebenfalls was Besseres - zum Kaffee eingeladen. Ich, fünf Jahre alt, verspürte ein natürliches Bedürfnis. Aber es galt als unnatürlich, dasselbe zu äußern. Ich hatte jedoch keine andere Wahl, denn ich trug eine Strickhose, eine von Großmutter selbst gefertigte. Das Ding war etwas schwierig zu bedienen, jedenfalls dort, wo es über das sogenannte kleine Geschäft hinausging. Diskret meldete ich zwischen Streusel- und Pflaumenkuchen mein kreatürliches Verlangen an: Großmutter, ich muss mal!

Sie warf mir einen ärgerlichen Blick zu: Bischt stille, heerscht doch, dass die Großen reden!

Brav, wie ich war, ermahnte ich das Tier in meinen Eingeweiden zur Friedfertigkeit, doch fürchtete ich, es nicht mehr lange bändigen zu können. Leise, aber schon dringlicher: Großmutter, ich muss austreten!

Zischelnd wurde mir Ruhe und Verhaltung befohlen.

Immer unglücklicher rutschte ich auf meinem Stuhl hin und her, bis mein Benehmen der Gastgeberin auffiel und sie mit gespitztem Mündchen fragte: Na, was will denn der kleine Mann?

Ich deutete auf Großmutter und erklärte vernehmlich: Wenn se jetzt nicht mit mir uffs Klo jeht, scheiß ick mir inne Hosen!

Heutzutage habe ich oft genug Mühe, im Dunkeln die Tür zum geruhsamen Schlaf zu ertasten. Wenn ich Glück habe, erscheint mir die weißhaarige Großmutter, die mit den Jahren immer kleiner wird, im Traume. Ich kuschle mich auf dem grünen Plüschsofa, das mit den Jahren für mich immer kürzer wird, zusammen wie eine Katze, eine runzlige Hand streicht mir über die Stirn, höchster Beweis von Zärtlichkeit: Schlof ok, Junge!

Großeltern sind sehr, sehr notwendig. Solange es noch möglich ist, soll man sie hegen und pflegen wie der Müller in der Sage seinen Kobold, der dafür sorgt, dass die Mühle immer genug Korn zu mahlen hat und nicht abbrennt. Eltern, mit den Tagesproblemen befasst, haben oft weniger Muße für ihre Kinder als die Alten. Just in diesen Tagen hat mein dreiundzwanzigjähriger Studentensohn ein kleines Sorgenpaket aufzuknüppern. Er ruft mich an, teilt mir sachlich seine Lage mit, aber dann heißt es, überraschend, wie in Kindertagen: Wär ganz schön, wenn Oma und Opa ein paar Tage kommen könnten!

Sie werden die Reise über Hunderte Kilometer nicht scheuen, denn wenn einer meint, die zwei Alten seien noch zu etwas nütze, schrecken sie aus dem tiefsten Winterschlaf auf.

Wie viel Behaglichkeit und Geborgenheit erfuhr ich bei meiner Großmutter. Und wie gerecht sie war. Den französischen Zwangsarbeiter, der uns die Winterkartoffeln anliefern musste, lud sie zur Bohnensuppe ein und schenkte ihm eine Strickjacke. Der Blockleiter, glücklicherweise nur ein mäßiger Nazi, machte ihr darob schlimme Vorhaltungen. Großmutter aber erwiderte mit ihrem Altfrauencharme: Ich tu halt nur, was der Führer gesagt hat: Keiner soll hungern und frieren.

Bis in die Kriegsjahre hinein habe ich bei ihr nie etwas von Mangel gespürt. Nach der Inflation hatte sie sich etwas Geld gespart, das war ein willkommener Zuschuss zu der spärlichen Witwenrente. Die Scheine, von denen niemand außer ihr jemals wusste, wie viele es gewesen waren, verwahrte Großmutter in einem ledernen Täschchen, zu dem sie den Schlüssel im Portemonnaie trug. Das Ledertäschchen steckte sie in einen lilafarbenen Strickbeutel mit messingnem Bügelverschluss, und den Beutel verbarg sie zwischen ihren Hüten in jenem Spiegelschrank, der nun in unserer Wohnung seinen Platz gefunden hat. Meine Frau verwahrt darin nichts als unsere Wintersachen, denn sie bringt der Sparkasse unseres Landes unbegrenztes Vertrauen entgegen - im Gegensatz zur Großmutter, deren Leben reich an schlechten Erfahrungen war.

Fleißigere Literaten als ich hätten über dieses deutsche Schicksal längst einen Roman geschrieben. Es begönne fast wie bei Ganghofer ...

Irgendwo im Niederschlesischen liegt der Hof des reichen Wiesenbauern John. Auf fettem Boden gedeihen ihm Zuckerrüben und Weizen. Eine ansehnliche Kuhherde grast auf den ebenen Weiden. Dennoch wird der Wiesenbauer seines Lebens nicht froh. Er hat keinen Namenserben. Die Bäuerin kränkelt dahin, tröstet sich damit, dass die Pauline schon den rechten Mann finden wird. In den Schränken stapeln sich die Wäschestücke, Laken, Tafeltücher; auch an Silber und Porzellan fehlt es nicht. Auf der Bank in Sprottau hat sich eine erkleckliche Zahl von Goldfüchsen angesammelt. Eine gute Partie wäre sie schon, die Pauline. Aber jeden Freier, der den Eltern nur recht wäre, schlägt sie aus. Eines Tages kommt ihr der Vater auf die Sprünge. Seine Tochter hat sich mit dem Kutscher Adam vom gräflichen Gut eingelassen, einem Kerl wie eine deutsche Eiche, nach dem sich alle Mägde die Hälse verrenken. Adam will jedoch höher hinaus, will einen eigenen Hof und nicht irgendeinen.

Nun können wir uns die fürchterliche Szene so richtig ausmalen: John kommt am Markttag frohgemut aus Sprottau zurück. Gutes Geld für zwei Bullenkälber klingelt im Beutel. Warum soll da der Wiesenbauer nicht im Kretscham, wie man die Schenke in Schlesien heißt, einkehren? John trinkt drei Stonsdorfer mehr als sonst, und dabei erfährt er, was alle Leute im Dorfe schon lange wissen, nur er nicht, er, der Bauer. Noch ehe er die Pferde ausschirrt, stellt er Pauline zur Rede, gleich in der Fliederlaube vorm Hause.

Wer ist Adam? Ein Habenichts! Pfeifend fährt die Peitschenschnur dem Mädchen über die Hände, mit denen sie das Gesicht zu schützen sucht. Schlag dir den Kerl aus dem Sinn, oder ...

Ist es nun Trotz oder wirklich die große Liebe? Pauline entscheidet sich für das Oder. Am andern Tage fährt der Bauer abermals nach Sprottau. Auf dem Gericht verfügt er, dass sie zu enterben sei. Bei seiner Rückkehr hat die Tochter den Hof für immer verlassen. Die Mutter stirbt an Herzeleid, nachdem sie gehört hat, dass ihr Einziges in die ärmliche Kate bei der Ziegelei gezogen ist und ein Kind von dem Wüstling Adam erwartet.

Bei Ganghofern würde der grausame Wiesenbauer nun in sich gehen und die verlorene Tochter samt Bankert und Gutskutscher Adam an sein Herz drücken und sich selber aufs Altenteil zurückziehen. Nicht also geschieht es in der Wirklichkeit. John nimmt sich eine neue Frau, eine rechte Schlampe. Mit ihr zusammen vertrinkt er in wenigen Jahren das reiche Anwesen und verschwindet mit ihr aus dem Dorf und aus unserer Geschichte.

Auch Adam hat sich sein Leben anders vorgestellt. Eine Hoferbin wollte er heiraten, nicht aber eine Davongejagte, die nichts hat als das Hemd überm Hintern. Doch soll keiner sagen, des Grafen Kutscher sei ein Unmensch! Er behält die Johnsche in der Kate. Die wird immer enger, denn Adam macht dem armen Weiblein hintereinanderweg noch vier uneheliche Bälger dazu. Die Kleinen fürchten sich genauso wie ihre Mutter vor dem finsteren Riesen mit dem dichten schwarzen Bart. Kartoffelsprit ist billig, der Graf lässt ihn selber brennen. Wenn Adam aus dem Kretscham kommt, schreit er seine Enttäuschung über das gottverdammte Hundeleben gegen die kahlen Lehmwände der Kate. Eines Frühlingstages reitet er bei Hochwasser allen Warnungen zum Trotze zwei Pferde in die Schwemme. Als man Pauline den ertrunkenen Mann ins Haus trägt, berichten ihr die Knechte, der Graf sei außer sich über den Verlust der beiden Trakehnerhengste, die der Bober mit seinen reißenden Fluten davongeführt hätte.

In jener Kate ist meine Großmutter aufgewachsen. Die Lebensweise der Dorfarmut zu der Zeit, die man im Deutschen Reiche die goldene, die Gründerzeit nannte, wurde oft und hinlänglich beschrieben.

Die junge Anna John war froh, als sie mit achtzehn Jahren dem Elend entfliehen konnte und nicht mehr sommers auf dem gräflichen Rübenacker und winters in der gräflichen Ziegelei schindern musste. Von dem Mann, der meine Großmutter zur Frau nahm, vermag ich mir kein rechtes Bild zu machen. Auf Fotografien der Jahrhundertwende scheinen alle deutschen Männer einer einzigen Familie zu entstammen - so eine Ähnlichkeit!

Da steht er also, der vergilbte unbekannte Großvater, eine Hand gequält lässig auf die Lehne des Korbsessels im Atelier gestützt, in der anderen hält er die Handschuhe. Über die Weste spannt sich die Uhrkette, vermutlich eher aus Tombak denn aus Gold. Auf dem Haupt trägt er einen weichen Filzhut, wohl um die frühe Glatze zu verbergen, ein Wiesnersches Erbe, bei dessen Verteilung auch ich nicht zu kurz gekommen bin. Klare, große Augen mit kühnem Blick schauen mich an, nein, nicht mich. Sie starren in das Objektiv der Plattenkamera. Großvater muss in seiner angestrengten Pose ausharren, bis der Fotograf unter seinem schwarzen Tuch bis zehn gezählt und seufzend verkündet hat: So, das wär’s, mein Herr!

Großvater Wiesner war Arbeiter, Facharbeiter sogar, gelernter Strumpfwirker. Gewirkte Wollstrümpfe kennt heute kein Knabe mehr, glücklicherweise. Ich habe sie noch tragen müssen. Sie wurden mit Gummibandstrumpfhaltern an einem unsäglich weibischen, hinten zu knöpfenden Barchentleibchen befestigt. Erst die uniformmäßigen, aber praktischeren Skihosen des Nazijungvolks lösten jenen peinlichen Kinderschrecken ab. Wer in den Kriegsjahren noch mit gewirkten oder gestrickten, am Ende sogar schwarzen Beinlingen auf dem Schulhof gesichtet wurde, dem scholl der Schmähruf entgegen:

Lange Strümpfe stecken an. Morgen fängt der Winter an!

Großvater muss als junger Mann ein übermütiger Bursche gewesen sein. In das schlesische Städtchen Friedeberg am Queiß, wo er mit seiner neu gegründeten Familie lebte, kamen eines Tages Seiltänzer. Sie trieben - so hat es mir Großmutter geschildert - mancherlei Allotria, zur Freude der vielen Kleinstädter, die sich auf der abendlichen Uferwiese eingefunden hatten. An zwei Masten war ein Hochseil über den quirligen Gebirgsfluss gespannt.

Der Prinzipal dieser Truppe trat im Harlekinskostüm auf und sang:

Jetzt mach ich’s ganz genau mit meiner lieben Frau: Bei der Frau, bei der Magd, bei der Bank vorbei - eins, zwei, drei!

Und schon schlug er mitten auf dem Seil einen Purzelbaum über seine tief gebückte dicke Prinzipalin. Doch war das noch längst nicht der Höhepunkt des sensationellen Abends. Damen und Herren! schrie der Prinzipal in sein Sprachrohr. Gesucht wird der Friedeberger, wo sich hat greeßten Mut und Courage dazu. Zehn gute Mark wird zahlen die Direktion demjenigen, wo sich lasst tragen auf meine zwei Schultern hoch auf die Seil quer ieber die wilde Wasser!

Großvater Max zog den weichen Hut tiefer in die Stirn, zwirbelte seinen Schnauzbart, gab seiner fassungslosen Anna Jackett, Portemonnaie sowie Uhr samt Kette zur Aufbewahrung. Wenns weiter nichts ist, erklärte er lässig. So schnell verdien ich nie wieder mein Geld.

Applaus. Trommelwirbel. Langes Schweigen. Wieder Applaus. Gesehen hab ich nichts von dem Spektakel, hat mir Großmutter erzählt. Unser Berthold lag noch in der Wiege, und die Meta strampelte mir schon im Bauch herum. Ich hielt mir Großvaters Jacke vors Gesicht und wurde erst wieder, wie er dicht neben mir sagte: Gib ok her, Anna, ’s is a kiehler Obend!

Fünfundfünfzig Jahre lang bewahrte sie den Lohn der Angst in Gestalt eines blanken Goldstückes sorgsam auf, bis sie es im kalten Winter 1945 auf ihren schon arg wackligen Beinen zum Milchhändler Katzwedel trug. Dafür durfte sie sich einen Monat lang täglich einen Viertelliter blassbläulicher Magermilch holen. Von der dünnen Suppe, die sie davon kochte, hat auch mir so mancher Tellervoll die Eingeweide gewärmt.

Noch vor der Jahrhundertwende zieht die Familie Wiesner nach Wangen im Allgäu. Großvater Max übernimmt dort eine Strumpfwirkerei - als Einmannunternehmer mit einer mitwirkenden Ehefrau. Wieder vermag ich mir kein rechtes Bild von ihm zu machen. Max war damals schon eingeschriebenes Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, die nach der Aufhebung des Sozialistengesetzes wieder kräftig von sich reden machte. In der Wiesnerschen Stube hing ein Bild von August Bebel, so hat es mir die Großmutter erzählt. Zu der Zeit war es Überzeugungssache, persönliches Bekenntnis, das Porträt seines Politikers ständig vor Augen haben zu wollen.

Wie aber hat die Familie, zu der sich inzwischen fünf weitere Kinder gesellt hatten, gelebt, in jener stockkatholischen Kleinstadt, die mit ihren 3182 Einwohnern immerhin württembergische Oberamtsstadt war? Alle, die darüber Auskunft geben könnten, sind verstorben.

Ratlos gehen wir fast neunzig Jahre später an einem heißen Septembertag durch die paar Straßen der Altstadt von Wangen mit ihren prächtig bemalten Häusern. Zweckloses Unterfangen, einen Menschen unter den inzwischen 23 800 Einwohnern aufzuspüren, der sich noch an die Zeiten erinnern könnte. Selbst das Schulkind von einst wäre heute an die hundert Jahre alt. Wo mag die Strumpfwirkerei gelegen haben? Eher wohl am Flüsschen Argen in der Vorstadt als in der sich patrizierhaft gebenden Herren- oder Paradiesstraße. Der Kaffee im dortigen Restaurant ist gut. Unser Tischnachbar, biederer Einkäufer eines Wangener Unternehmens, schwärmt uns auf gut schwäbisch von seinem Urlaub in Algerien: Die Weiber, die Weiber dort ... und allweil, wenn wir Deutsche komme ...

Dieses Restaurant war gewiss nicht das Zahllokal der Sozialdemokraten von 1895. Großmutter hat mir erzählt, die Jahre in Wangen seien ihre schönste Zeit gewesen. Ihr Mann habe dort auch Kaninchen gehalten, echte Deutsche Widder, aber er sei zu stolz gewesen, seine Kinder katholisch taufen zu lassen, sonst wäre man vielleicht nie aus Wangen weggegangen.

Da es in Wangen gerade Sonntag ist, bekommen wir keine Ansichtskarte zu kaufen; da fühlen wir uns einen Moment wie zu Hause.

Ist ja ganz nett, dein nostalgisches Wangen, bemerkt Claudia, aber hier möcht ick nicht mal dot überm Zaun hängen.

Es gibt kein bleibendes Zeugnis von unserer Stippvisite in jenem Allgäustädtchen. Unsere Pentacon K 16 sah sich nicht in der Lage, den Film vorschriftsmäßig zu transportieren.

Bei der Frage, warum die Familie mit sieben Kindern an einem Wintertag des Jahres 1904 das herzige Wangen verlassen hat, sind wir wieder nur auf Mutmaßungen angewiesen. Gab es politische Gründe? Stimmt es, dass Verwandte dem Max Wiesner verlockende Angebote vom schnellen Weg zum Wohlstand in der Reichshauptstadt gemacht haben? Wie hat die Familie in ihrer winzigen Wohnung in der Kronprinzenstraße (der heutigen Jeßnerstraße) gelebt?

Die größeren Kinder begannen bald, Geld zu verdienen. Großmutter betrieb in jener Proletengegend kurzzeitig eine Milchhandlung. Dann war sie einen Winter lang als Garderobenfrau auf der Eisbahn am Rummelsburger See tätig, während sich ihr Mann mittels Schlittschuhverleihs wieder als Kleinunternehmer betätigte. Inzwischen kam noch ein Kind auf diese widersprüchliche Welt, mein Vater.

Max jedoch begann in Heimarbeit wieder, wollene Strümpfe zu stricken oder zu wirken, denn der Kaiser dachte fürsorglich an seine Helden des künftigen Krieges: Kaltes Blut, aber warme Füße.

Max als Anhänger des großmäuligen Monarchen? Das kann und darf nicht stimmen. Später erfuhr ich von Großmutter, dass die Familie Wiesner kurz vor dem ersten Weltkrieg einen russischen Revolutionär behaust hätte. Er habe einen Bart und einen Zwicker getragen. Man habe ihn Saul genannt, und alle Kinder hätten strenges Verbot gehabt, über den seltsamen Untermieter auch nur ein Sterbenswörtchen verlauten zu lassen.

Stell dir vor, das wäre Lenin gewesen, sagte mein Sohn neulich, dann bekämen wir jedes Jahr eine Einladung nach Moskau, an den Baikalsee oder nach Alma-Ata. Dort steig ich die Gangway hinab, und schwarz bezopfte Komsomolzinnen umarmen mich Drushba rufend.

Kannste stecken lassen, erwidere ich. Lenin hatte in den fraglichen Jahren in Krakow zu tun. Wer jener Saul war, werden wir nie erfahren. Besorg dir deine Reise bei Jugendtourist!

Max Wiesner hat das Ende des Kaiserreiches nicht mehr erlebt. Vielleicht war es die Enttäuschung über das Versagen der Partei, vermutet mein Vater.

Jeden Tag ging Max zum Bahnhof Frankfurter Allee, wo die Verlustlisten aushingen. Sein ältester Sohn, stolzer Zahlkellner im Hotel Kaiserhof, kehrte als Kriegsversehrter heim und konnte seinen Beruf nicht mehr ausüben.

Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Er glaubte nicht mehr daran.

Andere Genossen haben gekämpft, durch alle Tiefen hindurch. Ich hätte schon ganz gern einen kämpferischen proletarischen Großvater vorzuweisen, doch zum dritten Male wird mir sein Bild unscharf. Zwei der Söhne fanden ihn erhängt in seiner Laube. Sie stand etwa dort, wo sich heute die Leninallee mit der Ho-Chi-Minh-Straße und der Jaques-Duclos-Straße kreuzt. Großmutter bewahrte in einer messingnen Tabakdose einen bleistiftgeschriebenen Zettel auf: Liebe Anna! Sei nicht böse. Ich kann nicht mehr.

Großvater war kein Kämpfer. Mir steht es nicht zu, nachträglich über ihn zu richten.

Ein bisschen aber, so scheint’s, hat seine politische Überzeugung doch Spuren in der Familie hinterlassen.

Meinen Vornamen bekam ich nach meinem Onkel Ulrich - ich kenne ihn wie seinen Vater nur von einer vergilbten Fotografie her.

Ulrich hatte das Formerhandwerk erlernt und wurde 1914 zur Kaiserlichen Kriegsmarine eingezogen. Als Seiner Majestät Kreuzer Frauenlob im Skagerrak abgesoffen war, äußerte der durchnässt aufgefischte Heizer Ulrich Wiesner seine Abneigung gegen den Krieg, der nie sein Krieg gewesen war. Kaiserliche Kriegsgerichtsräte werteten solches als Meuterei und verbrachten den unbotmäßigen Heizer auf die Festung Köln. Das Todesurteil wurde in eine Haftstrafe umgewandelt, blieb aber dennoch ein Todesurteil.

Als Ulrich im November 1918 mit Gewehr und roter Armbinde in das heimische Berlin zurückkehrte, hatten die Tuberkelbazillen schon seine Lungen zerfressen. Großmutter versteckte das Gewehr auf dem Dachboden, sonst hätten die Noskesoldaten noch den Sterbenden auf dem Hof der Scharnweberstraße 4 exekutiert.

Ich habe fast nie Tränen in den Augen meiner Großmutter gesehen. Aber wenn sie mir, was selten vorkam, in ihrem Lehnstuhl sitzend, jenes Lied vorsang, wusste ich als kleiner Enkelsohn, dass ich jetzt eine Weile zu schweigen hatte:

Köln am Rhein, du stolzes Städtchen, Köln am Rhein, du stolze Stadt, und darinnen eine Festung, die so hohe Mauern hat. Manchmal fragen mich die Leute: Was mag wohl darinnen sein? Und die Antwort darauf lautet: Hier sperrt man Soldaten ein.

Hans, der zweitjüngste Wiesnersohn, damals gerade achtzehn Jahre alt, schleppte in Mutters Aufwischeimer das Kühlwasser für das Schwere Maschinengewehr heran, mit dem sich die Spartakisten am Ringbahnhof Frankfurter Allee gegen die Soldaten der Reaktion wehrten. Vielleicht ist es nur ein Zufall, dass sein Name nicht auf der Gedenktafel in dem winzigen Lichtenberger Park steht, in dem die Spartakistengruppe erschossen wurde.

Deutsche Entwicklungen verliefen nur selten geradlinig. Onkel Hans wurde später Nationalsozialist. Das Konfektionsgeschäft seines Brotherrn in der Frankfurter Allee soll er laut Familienfama nur deshalb erworben haben, damit der jüdische Kaufmann mithilfe dieses Geldes noch rechtzeitig das rettende Exil erreichen konnte. Von nun an wurden in dem Laden neben Oberhemden und Krawatten auch Uniformen und Ehrenzeichen feilgeboten.

Onkel Hans hatte es zu was gebracht. Alle Wiesners schauten zu ihm auf, dem Sturmführer im Nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps, wenn er mit seiner rassigen Beiwagenmaschine, bald sogar mit einem schmucken Kleinauto über die Straßen des Führers brauste.

Onkel Hans war proletarischer Armut entwachsen, war etwas Besseres geworden. Das gab den Ausschlag für manchen in der Familie. Stolz trug meine Großmutter nun das Goldene Mutterkreuz, einen Orden, mit dem sich dank unermesslicher Führerhuld alle reinblütigen deutschen Frauen behängen durften, die mindestens sechs Kindern das Leben geschenkt hatten. Wie der nämliche Führer diesen Kindersegen auf drastische Art zu reduzieren wusste, ist selbst den jüngeren Lesern aus der Geschichte des letzten Weltkrieges bekannt.

Von Großmutters Stolz war nur noch wenig übrig, als sie im Februar 1952 die Augen schloss. Vier ihrer Kinder waren ihr vorausgegangen. Gegen das Sterbenmüssen hat die Zweiundachtzigjährige bis zuletzt qualvoll angekämpft. Sie war neugierig aufs Leben und hätte gern noch erfahren, was aus ihren Enkeln einmal werden würde. Als ich das letzte Mal an ihrem Bett saß, murmelte sie: Ich seh mich als Kind ... in Schlesien. Flachskopp ham se mich geheißen ... wegen meiner gelben Haare. Gespielt haben wir mit abgeschlagenen Topphenkeln aus der Müllgrube ... das war unsere Kuhherde. Weißte, Ulrich, ne scheene Zeit wars halt doch.

Onkel Hans war fünfundvierzig Jahre alt und demobilisierter Leutnant, als er im Braunschweigischen seine Nullachtpistole mit der Axt vertauschte und als Holzfäller ein neues, friedliches Leben begann. In dreiundzwanzig Jahren zäher Arbeit verstand er es, sich sein Scheibchen vom sogenannten Wirtschaftswunder abzuschneiden. Er verstarb als geachteter Geschäftsmann und hinterließ seinem Sohn eine gut gehende Textilfirma und jene Prinzipien bundesdeutscher Tüchtigkeit, die einer braucht, um dort drüben voranzukommen.

Jedes Jahr, wenn meine Eltern von ihrer Rentnerreise zurückkehren, berichten sie uns, dass mein Cousin Helmuth tatsächlich tüchtig ist, auch wenn ihm in letzter Zeit die Absatzkrise ein wenig zu schaffen macht. Sollten wir uns irgendwann doch mal wiedersehen - ob wir da Verständigungsschwierigkeiten hätten, zum Beispiel bei dem Wort Tüchtigkeit?

Nun bin ich schon arg ins Schwatzen geraten. Und doch muss ich aus Gründen der Parität und weil meine liebe Mutter sonst gekränkt wäre, noch ein paar Auslassungen über die mütterliche, die Bergemannsche Sippe hinzufügen.

In meiner Heimatstadt war man vor hundert Jahren entweder rot oder kaisertreu bis in die Knochen. Im Hause meines Urgroßvaters wurde bei Familienfeiern die Arbeitermarseillaise intoniert. Der Zimmermannspolier und eingeschriebene Sozialdemokrat gehörte zu der Handvoll Leute, die in der Gründerzeit die Brandenburger Brennaborwerke aufgebaut haben. Als er gestorben war, entblößte der Fabrikherr Adolf Reichstein das Haupt vor der roten Fahne, die über dem Sarge wehte. Wenn wir voraussetzen, dass zu dieser Stunde nicht gerade Hagelschauer herniedergingen, tat ihm diese Geste nicht weh, im Gegenteil: sie half den Arbeitsfrieden sichern und bewahrte selbst nach Jahren noch dem Commerzienrat hohes Ansehen bei den Nachfahren seines toten Klassengegners.

Sein Sohn, der Maurer Otto, war als Roter erzogen worden, fand jedoch nur noch wenig Zeit, im Sinne seines Vaters zu wirken. Die spärlichen Feldpostkarten verraten deutlich, was er vom Kriege seines Kaisers hielt. Ein französischer Granatsplitter enthob den jungen Mann nahe der Stadt mit dem wohlklingenden Namen St. Quentin all seiner Gewissensnot.

Als meine Großmutter erfuhr, dass am 20. Mai 1916 der Pionier Otto Bergemann - angeblich für Kaiser, Gott und Vaterland - gefallen sei, war sie eine grazile, hübsche Frau von fünfundzwanzig Jahren, alleinstehend nun, Kriegerwitwe mit drei Kindern, fünf, vier und drei Jahre alt, in stolzer Trauer, wie man das wohl schon damals nannte. Wie die Großmutter es geschafft hat, ihre Familie über die beiden schrecklichen letzten Kriegsjahre hinwegzuretten, ist mir ein Rätsel. Andeutungen glaube ich zu entnehmen, dass es damals noch so etwas wie Sippensolidarität gegeben hat.

Ein Jahr nach dem Kriege - Oma ging gern tanzen; wer wollte ihr das verdenken in dem Alter und bei ihrem Aussehen? - lernte sie auf einem Vergnügen im Hohenzollernpark den flotten Gustav vom Radfahrerverein kennen, meinen nachmaligen Opa Muschert. Er trug einen pomadegewichsten Poposcheitel und einen aufgezwirbelten Schnurrbart und muss eine Ausstrahlung von brutalschöner, leicht gewöhnlicher Männlichkeit verbreitet haben. Der zierlichen Witwe Berta gefiel das offenbar, und alles Weitere ergab sich in Bälde. Die drei minderjährigen Kriegerwaisen störten den flotten Gustav zwar ein wenig, aber dafür bot ihm das neue Verhältnis auch Vorteile: ein warmes Bett nebst Inhalt, den Siphon mit hellem Bier zum Feierabend sowie die blank gewienerten Schuhe und das frisch gestärkte Hemd, wenn er des Sonntags wie zuvor den Geselligkeiten des Radfahrervereins oblag. Geheiratet wurde selbstverständlich in den nächsten Jahren nicht, denn sonst wäre die Witwenrente flöten gegangen.

Berta hatte genau wie zuvor allein für Kinder und Haushalt zu sorgen und obendrein als Kammgarnspinnerin das Vermögen des Fabrikanten Kummerle zu vermehren - aber sie besaß einen Mann, auch wenn der die lästigen Kinder mit einem Einfallsreichtum drangsalierte, wie ihn dem stumpfen Kerl niemand zugetraut hätte.

In meiner Erinnerung begegnet mir Opa Muschert frühestens an meinem vierten Geburtstag: Ein etwas unbeholfen und unbedarft, aber nicht unfreundlich zu nennender Mann, der nach Priemsaft und Bier riecht, hebt mich mit seinen muskulösen, schwarz behaarten, tätowierten Armen auf das Dreirad, das er für mich gekauft hat. Zu später Stunde soll er sich so besoffen haben, dass er einen Rohrstuhl in der guten Stube mit dem eine halbe Treppe tiefer liegenden Klosett verwechselte und durch das Maschengeflecht schiss. Dieser Stuhlgang im wörtlichen Sinne wurde zu einer unerschöpflichen Quelle der Heiterkeit. Darüber lachte die Familie, ihn immer wieder weidlich ausschlachtend, auf ihren kärglicher werdenden Festen noch lauthals, als die Bomben schon auf nahe gelegene Großstädte fielen. Über was anderes vermochte kaum noch jemand zu lachen.

Letzte Momentaufnahme von Opa Muschert: Als Rentner sitzt er - Jahre nach dem Kriege - auf der Steintorbrücke, einer stark frequentierten Örtlichkeit meiner Heimatstadt. Neben der Blumenfrau Peters, die Astern verkauft und gleichzeitig die heute noch einzige Bedürfnisanstalt der Stadt verwaltet, hockt er auf seinem Anglerschemel und bietet gebündelte Kienspäne zum Feueranmachen an, det Bund zu fuffzich Fennje. Um diese Ware in Umlauf zu bringen, ist er zehn Kilometer weit mit dem Handwagen in die Neustädtische Forst gefahren, hat Stubben gerodet, sie daheim mit Keilen aufgespalten, zersägt und mit dem Beil in dünne Späne gehackt. Zwei Dinge hat Opa Muschert nie gelernt: Nachdenken und Nichtstun.

Oma Muschert hat ihren einst so flotten Gustav um Jahre überlebt. Sie war zu einem fadendürren Persönchen zusammengeschrumpft, meist unzufrieden mit Gott und der Welt, misstrauisch stets und sich die schlimmstmöglichen Folgen jeder Sache ausmalend. Von einer inneren Unruhe getrieben, rannte sie andauernd im Ring, wie mein Vater es nannte, wenn sie von einem Verwandten zum andern lief und mancherlei Unheil mit dem unerbetenen Weiterreichen von Informationen über die lieben Nächsten anrichtete. Einige Male habe ich sie dennoch in Fröhlichkeit aufblühen sehen. Hatte sie auf Familienfeiern ein paar Gläschen Wein oder Likör intus, so brauchte man sie nicht lange zu nötigen, und sie holte ihr reichhaltiges Repertoire an Küchenliedern und Gassenhauern hervor. Dann kannte sie keine Hemmungen mehr und sang mit so viel naiver Inbrunst, dass selbst die von mir hochverehrte Gisela May andächtig gelauscht hätte.

Der Pfannenflihicker schwenkt seinen Hut: Adjöh, adjöh, Madamm, der Flick war gut!

Bei diesem und ähnlichen Titeln angekommen, war der weitere Verlauf des Geburtstagsabends schon meist programmiert. Die Mütter zogen die Kinder aus dem Verkehr, die Väter die Korken aus den nächsten Flaschen. Hundemüde, aber missmutig - immer wenn’s spannend wird, stecken die Großen so’n schlaues Kind ins Bette! - starrte ich auf den hellen Spalt in der Wohnzimmertür. Gar zu gern hätte ich gewusst, wieso das Kichern und Kreischen der Frauen, das Grölen der Männer immer lauter tönte. Warum, zum Teufel, dauerte es so lange mit dem Erwachsenwerden?

Ein paar Jahre später stand mir die Tür offen. Welche Ernüchterung! Das Kaffeetrinken kenne ich ja schon. Immer hat die Hausfrau zu viel gebacken. Oma Muschert erbietet sich, meiner Mutter in der Küche beim Kaffeeaufbrühen behilflich zu sein, willkommene Gelegenheit, ihr unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit anzuvertrauen, dass das Kind von Tante Trudchens bester Freundin Lieschen genauso abstehende Ohren habe wie ihr Gartennachbar Wettstedt, jawoll, der mit dem Holzbein, dem sie beim Erntedankfest in der Kolonie die Karnickel geklaut haben. Unterdessen reden die Männer von ihrer Arbeit und von Kollegen, die kaum einer der Anwesenden kennt.

Sind wir hier, um zu feiern oder um zu arbeiten? fragt mein Vater grantig, worauf das Thema gewechselt wird. Man geht zur Politik über, mit der man sich leider weder früher noch später genug befasst hat. Noch 1948 erörtert man in dieser Runde begierig das Gerücht, dass die Stadt an der Havel in vier Zonen geteilt werden solle: Die Russen behalten die Neustadt, die Engländer bekommen die Altstadt, die Amerikaner den Stadtteil Görden und die Franzosen die Walzwerksiedlung.

Bleibt noch die Dominsel übrig, werfe ich ein, und die kriegen die Eskimos, weils da nachts kälter ist als draußen.

Misch dich nicht ein, wenn Erwachsene reden! weist mich Vater zurecht. So’n Quatsch lernste wohl auf deiner Oberschule?

Lass ihm doch! Opa Muschert nimmt mich in Schutz. Ick wär seinerzeit jerne uff son Schimmnasium jegangen, mir hamse bloß nich jelassen. Und det mit die Eskimos wär jar nicht so verkehrt. Da brauchten wa keene Kohlen mehr. Die Brüder heizen nämlich bloß inwendig, mit Lebertran und Schnaps.

Dieses Wort leitet zum nächsten Generalthema der Runde über: Erinnerungen - nicht an ein Ballerlebnis, nein, an bedeutende Sauftouren von früher, als ein Bier und ein Korn nur fümmenzwanzig Fennje gekostet haben. Während Opa Muschert gerade zu einer Schilderung der Brandenburger Halbwelt von einst anhebt, kommt seine Frau noch rechtzeitig aus der Küche zurück. Nu hältste aber die Luft an, du oller Suffkopp! Et reicht woll noch immer nicht, wat man mit dir früher hat mussten durchmachen! Wollen wa nicht lieber wat Scheenet singen?

Vater klappt den Klavierdeckel auf, und Onkel Waldemar stimmt an:

Märkische Heide, märkischer Sand sind des Märkers Freuheude, sind sein Heimatland. Steige hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand, hoch über dunkle Kiefernwähälder! Heil dir, mein Brandenburger Land!

Auch ich habe diese märkische Nationalhymne aus voller Kehle mitgeschmettert. Sie passte schon damals nicht mehr in die Landschaft, obwohl oder vielleicht weil sie gar nicht so uralt war; ihr Verfasser soll noch heute irgendwo in der Bundesrepublik leben - kann sein, dass sie ihn auf obskuren Heimattreffen herumschleppen.

Die Mark Brandenburg wurde - nicht zu Unrecht - die Wiege Preußens genannt. Wann ist Preußen gestorben? Am 20. 7. 1932, als der Herrenreiter und Reichskanzler Franz von Papen durch eine Handvoll Reichswehrsoldaten die rechtmäßige, von der SPD beherrschte preußische Regierung absetzen ließ? Oder am 25. 2. 1947, als der Alliierte Kontrollrat durch das Gesetz Nr. 46 den preußischen Staat, der de facto längst nicht mehr existierte, de jure auflösen ließ?

Der preußische Adler galt aller Welt als Symbol für Reaktion und Militarismus. Preußen war historisch überfällig, zum Hauptschuldigen an zwei Weltkriegen geworden. Was wäre wohl geschehen, hätte damals einer den Gedanken geäußert, aus Gründen historischer Gerechtigkeit auch gleich noch den Freistaat Bayern als Wiege des Nationalsozialismus aufzulösen? Preußen ist tot, auch wenn wir Hinterbliebenen mit großen Kinderaugen in den Truhen des unselig Verblichenen herumkramen und so manche staunenswerte Entdeckung machen, die wir mühsam in unser fest gefügtes Geschichtsbild einzuordnen haben.

Im Sommer 1952 ging der neue deutsche Staat daran, einen weiteren Abschied von der Vergangenheit zu vollziehen. Die bisherigen Länder Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen wurden aufgelöst und in die noch heute bestehenden vierzehn Bezirke umgewandelt. So recht habe ich den Sinn und Nutzen dieser Verwaltungsreform bis heute nicht begriffen, aber das mag daran liegen, dass ich nie eine Verwaltungsakademie noch eine Hochschule für Ökonomie absolviert habe und mir nicht genug Gedanken über die Landwirtschaft mache, weil ich mein Brot in kleinbürgerlicher Weise noch immer direkt vom Bäcker, dazu noch von einem privaten, beziehe.

Ein bisschen mehr Ahnung hab ich schon vom Fußball. Da könnte man meinen, man habe seinerzeit die Verwaltungsreform durchgeführt, um jedem der neuen Bezirke eine Oberligamannschaft zuzugestehen. Aber auch diese Mutmaßung geht nicht auf, denn in unserem - international gesehen - mit dem Flair des Provinziellen behafteten Fußball dominieren, zumindest zahlenmäßig, von Anfang an die Sachsen.

Und da haben wir schon den Salat. Ungeniert spricht jeder bei uns von den Sachsen, den Thüringern (die, auch wenn sie’s nicht wahrhaben wollen, vorwiegend mit sächsischer Zunge reden) und von den Mecklenburgern, allenfalls noch von den Berlinern, die sich aber in ihrer angeborenen Bescheidenheit gegenüber ihren anderssprachigen Landsleuten kaum zu mucksen wagen. Sogar von den Sorben spricht man oder von den Vogtländern, von den Harzern und Erzgebirglern. Von den Sachsen-Anhaltern redet keiner - zu Recht -, denn ein Land dieses Namens hat es in alten Zeiten nie gegeben: Es gab das kleine Herzogtum Anhalt, bei dem man sich nicht lange aufhalten muss, und die Provinz Sachsen, die aber gehörte schon wieder zu Preußen.

Und was ist mit den Märkern? Nur die bedeutende Bezirkszeitung Märkische Volksstimme hält an diesem anachronistischen Begriff noch fest, vielleicht weil’s bisher keiner gemerkt hat. Die Mark Brandenburg ist die Wiege des preußischen Staates, des Militarismus und der Reaktion Hort! Was bin ich? Ein Preuße? Ein Märker? Pfui dich der Schand! Ein gebürtiger Einwohner des Bezirkes Potsdam? Den gab’s jedoch bei meiner Geburt noch nicht.

Vogtländer, Erzgebirgler, Thüringer, Mecklenburger und sogar Sachsen haben ihre Heimatlieder. Was aber sollen wir heimlichen Märker singen? Fritze Bollmann bliebe uns immerhin, der ist jedoch regional beschränkt und wird in Liederbüchern unseres Landes als Berliner Volkslied eingestuft. Trauriges Fazit: Wir Märker sind der verlorene Haufen unserer Republik. Sogar das Wappen der einstigen Chur- und Hauptstadt haben die neuen Stadtväter verändert. Vorher war es ein Doppelwappen: hier vier, dort fünf mittelalterliche Türme, darüber eine Krone. Sie erinnerte daran, dass schon einmal die Staatsmacht in Bestehendes eingegriffen hat. 1715 hatte der sogenannte Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. die ewigen Zänkereien zwischen den Pfahlbürgern der bis dahin selbstständigen Altstadt und Neustadt satt und vereinigte beide Städte kurzerhand durch höchstderoselbigen Federstrich, was der Entwicklung keineswegs geschadet haben soll und auf jeden Fall zu einer Einsparung von Verwaltungspersonal geführt haben dürfte. So ein Wappen wusste viel zu erzählen, genauso wie die vielen Straßennamen, die man heute nur noch auf alten Stadtplänen und in alten Adressbüchern aufzuspüren vermag.

Jede neue Zeit führt zwangsläufig ihre Bilderstürmer im Gefolge, und Jahrzehnte später kommt man sich klein und hässlich vor, wenn man darüber zu rechten sucht. Oft waren es die militärischen wie historischen Sieger der Geschichte, die uns als erste darin unterwiesen, wie wir unser Kulturerbe zu bewahren und nicht zu demontieren hätten. Oberleutnant Jewgeni Fjodorowitsch Ludschuweit, zuständig für Kulturfragen im sowjetischen Armee-Oberkommando, wird in Potsdam der Retter von Sanssouci genannt. Eine Straße in der Bezirkshauptstadt trägt seinen Namen. Wenn’s nach mir ginge, stünde eine Marmorstatue von ihm auf der Terrasse vor dem friderizianischen Lustschloss. Über die Zeit unmittelbar nach den Kampfhandlungen berichtet er:

Oft stand ich nachts auf, um zu kontrollieren, ob auch alles in Ordnung war. In der Zwischenzeit gingen die Arbeiten in und an Sanssouci weiter. Wir besorgten solche Kostbarkeiten wie Zement, begannen die Kuppel des Schlosses auszubessern ...

Leider hatte ein Oberleutnant Ludschuweit nicht die Überreichweite, in dem verwüsteten Lande allerorten nach dem Rechten zu sehen.

Das Wappen meiner Heimatstadt zeigt heute wenigstens noch drei Türme, dazu vier qualmende Fabrikschornsteine. Auf die Schornsteine können wir schon stolz sein, mit dem Qualm sollten wir weniger prahlen.

Thöma verfählt, lieber Wiesner, würde jetzt Pupe Halter, mein Deutschlehrer der 9. Klasse, anmerken, das Thöma lautätä: Meinä Familiä! Gewiss, und ich bitte um Entschuldigung, aber ohne das Umfeld der Mark Brandenburg und ihrer Hauptstadt wären die meisten meiner Anverwandten kaum denkbar. Wieso Hauptstadt? höre ich jetzt einen Zwischenruf. Den muss ich schnell noch beantworten. Die Havelstadt war die ranghöchste des Kurfürstentums. Ihr Bürgermeister hatte das Recht und die Pflicht, bei der Einführung eines neuen Kurfürsten die Huldigungsrede zu halten. So besagte es das Protokoll, und das nahm man damals schon genauso ernst wie heutzutage bei uns. Nun wird erzählt - ich kann es freilich nicht belegen, vielleicht ist’s auch nur so eine Sage -, dass irgendwann im sechzehnten Jahrhundert ein Bürgermeister an der Havel regierte, so einen heftigen Sprachfehler sein eigen nannte. Der arme Kerl soll also knallroten Kopfes vor dem Berliner Schlosse, seligen Angedenkens Amtssitz der Kurfürsten, gestanden sein. Die Rede hatte er sich zwar von seinem Secretarius schriftlich ausarbeiten lassen - wer spricht bei so hohem Anlasse schon frei? -, aber er ahnte nichts Gutes und bat deshalb seinen Berliner Kollegen: A-a-ach, k-k-könnt Ihr n-n-nicht an m-n-meiner St- st-st ...? Weiter kam er nicht. Der Berliner nahm ihm das Pergament aus der Hand, denn er witterte eine ungeahnte Chance. Karrierismus war damals schon bekannt. Die Bürgermeister vom Havelufer haben niemals wieder eine entsprechende Huldigungsrede gehalten, und so wurde Berlin klammheimlich die Hauptstadt der Wiege Preußens.

Was wäre wenn? Vielleicht hätten die Russen tatsächlich die Neustadt, die Engländer die Altstadt besetzt. Weniger Baumaterial wäre 1961 verbraucht worden, denn die Havel bildet eine natürliche Grenze. Berlin fristete als unbedeutende Industriesiedlung sein Dasein, und Opa Muschert hätte seinen Lebensabend tatsächlich in einem eigens für ihn errichteten Iglu auf der Dominsel verbringen dürfen. Doch mit der Geschichte Mächten, Verzeihung, Herr von Schiller, ist kein ewger Bund zu flechten.

Oma Muschert dämmerte jahrelang in einem Pflegeheim vor sich hin. Eine ihrer letzten wichtigen Fragen lautete: Jott, wie hieß denn bloß der Feinkosthändler inne Hauptstadt, wo immer die Hasen und Fasanen draußen zu hängen hatte? Jekooft ham wa da nie, aber wissen möcht icks doch zu jerne ...

Kein Roman über die Muscherts, nicht mal ein trivialer, aber sie gehören dazu, wenn ich von mir erzähle. Ein kleines, armseliges Leben voller Ängste und Sorgen. Von den Freuden wissen wir zu wenig.

Die Familie der Kinder- und Jugendjahre ist zusammengeschrumpft. Wohnorte haben gewechselt. Wollte man alle, die es da noch irgendwo gibt, zusammenholen, wo sollte man sie unterbringen? Kein einheimischer Leser wird mich der Sippenbarbarei zeihen, denn er kennt die Hotelsituation hierzulande.

Mein bisschen Familienchronik muss Stückwerk bleiben, sonst könnte sie ins Haveluferlose führen. Oder soll ich vielleicht noch meinen Großonkel Josef erwähnen, den notorischen Frühnazi? Er hat’s nicht verdient. Mein Vater siezte ihn beharrlich, wenn es sich nicht umgehen ließ, dass man einander die Tageszeit entbot.

Dann wohl lieber meinen Großonkel Carl, der ein feiner, liebenswürdiger Mensch und ein echter Proletarier war, was er aber nie zugegeben hat, denn er war streng deutschnational erzogen worden und hatte während des ersten Weltkrieges im Artillerieregiment Generalfeldzeugmeister als Fahnenschmied gedient. Da seine Ehe mit Tante Martha ungesegnet blieb, adoptierten die beiden schon etwas ältlichen Leutchen ein Kindlein namens Benno und gaben damit der Familienmafia genügend Garn zum Hecheln: man weiß doch nie, was für Blut in so’nem fremden Balg steckt, und rote Haare hat’s obendrein.

Gar meterweis wurde das Hechelgarn gesponnen, als der ungeratene Ziehsohn auf Abwege, also über die Staatsgrenze der DDR und - wie sich später herausstellte - in die Fänge eines westlichen Geheimdienstes geriet. Sehr fundiert kann die Ausbildung nicht gewesen sein. Benno wurde von unseren Behörden arretiert und nach einer gewissen Zeit amnestiert. So hat unsere Sippe sogar einen eigenen Spion aufzuweisen, aber der lebt seit vielen Jahren als Fach- und Bestarbeiter mit seiner selbst gegründeten Familie in - aus Geheimhaltungsgründen werde ich mich hüten, den Ort zu nennen.

Onkel Carl hatte wider Willen so etwas wie Klassenbewusstsein. Wenn seine Schwester, also meine leibliche Oma Muschert, auf Familienfesten auf ihren gemeinsamen Vater zu sprechen kam und in mühsamem Hochdeutsch erklärte, der sei Rohproduktenhändler gewesen, pflegte Onkel Carl aufzufahren: Wat war der? Lumpenhändler war er, unser Vater Lück. Mit’m Hundewagen und ’ne kleene Flöte isser durch de Stadt jezottelt: Lüdelüdelückl Det kann ick leiden - wenn eener nich mehr weeß, woher er jekommen is!

Die meisten der Sippe von einst könnte ich ohnehin nicht mehr herbeizitieren. Die Zeit ist im wahrsten Sinne des Wortes über sie hinweggegangen.

Allenfalls von Onkel Oswald, dem jüngsten Bruder meiner Mutter, wäre zu reden. Er lebt noch in seiner und meiner Heimatstadt, hat einen Garten, seine Kinder und seine Enkelkinder, die ich schon nicht mehr kenne. Mutter erzählt mir, Onkel Oswald häbe mich in seiner Arbeitslosenzeit täglich im Kinderwagen auf der Wallpromenade spazierengefahren. Muss ich ihm dafür nach neunundvierzig Jahren noch dankbar sein?

Onkel Oswald geriet - beides ohne sein Zutun - an die Ostfront und in sowjetische Kriegsgefangenschaft, kehrte, verlaust, abgemagert und mit einer Steckschussnarbe versehen, in die Arme der Familie zurück. Er trat wieder der SPD bei, der er schon vor 1933 angehört hatte, und wurde Angehöriger der Stadtpolizei, einer lokalen Vorläuferin der Volkspolizei. Tante Trudchen blühte sichtbar auf. Als ich einmal nach meinem Onkel Oswald fragte, warf sie sich in die Brust und verkündete von oben herab: Du weißt doch, mein Mann is um diese Zeit ins Amt. Jetzt sind wir auch mal was Besseres.

Onkel Oswald ließ sich von seinem neuen Amt nie zum Hochmut verleiten, das lag ihm nicht. Ihm fehlte es auch an der erforderlichen Härte, denn er hatte in seiner eigenen Kindheit gelernt, dass Hunger wehtut. So mancher Sack Kartoffeln, so mancher Korb Kirschen erreichte unbeschlagnahmt den Keller der kleinen Hamsterer.

So bekam Onkel Oswald, wie später dieser oder jener Trainer der Fußballoberliga, dessen Mannschaft nicht das erforderliche Punktekonto einbringt, eine andere verantwortliche Funktion. Er war von Natur aus ein fröhlicher Mensch, der auch gerne mal einen zur Brust nahm. Dann pflegte er sinnenfrohe Lieder zu intonieren, sich den Filzhut über die Ohren zu ziehen und zu behaupten, er sei der bekannte Komiker Carl Napp. In solchen schwerwiegenden Fällen demaskierte ihn Tante Trudchen, indem sie ihm den Hut vom Kopfe riss und schrie: Oswald, der gute Hut! Oswald, wir gehn! Dann warf er ihr einen scheelen Blick zu, murmelte: Du bütterböses Weib! Folgte ihr aber wie ein Hündchen auf dem Fuße zur Haustür. Nicht etwa der seelengute Onkel Oswald, nein, das bitterböse Tante Trudchen wurde zur Zielscheibe unseres Bubenspottes. Vielleicht ist sie nur deshalb eines Tages bitterböse zu unserm Teil der anverwandten Genossenschaft geworden. Ich habe mittlerweile gelernt, solche Dinge zu verschmerzen.

Onkel Oswald und Tante Trudchen sind längst Rentner und damit reisemündig. Ab und an besuchen sie Tante Gerda, die Frau meines verstorbenen Onkel Waldemar, in Westberlin, ohne zu bedenken, dass der Klassenfeind nie schläft.

Onkel Oswald feiert seinen siebzigsten Geburtstag. Am späten Vormittag kommen die ersten Gratulanten, um einen Schnaps mit dem Jubilar zu trinken. Im Radio plätschert Musik. Keiner nimmt Notiz davon - bis auf Tante Gerda, die immer wieder auf ihre Armbanduhr blickt. Die Szene betritt, mit Blumengebinde, Präsent und Urkunde, der Parteisekretär des Betriebes, um seinem ehemaligen Leitungsmitglied in würdiger Form zum Ehrentage zu gratulieren. Lieber Genosse Oswald, hebt er an, als ihn meine Tante Gerda unterbricht: Verjiß mal deine Rede nicht und mach Sendepause! Jetzt kommt nämlich det Wichtigste. Hab ick eijenhändig beim Sender Freiet Berlin für mein lieben Schwager bestellt.

Und schon erschallt die sonore Stimme: Grüße von Ost nach West! Frau Gerda aus Steglitz gratuliert herzlich ihrem lieben Schwager, dem Gartenfreund Oswald in der Havelstadt B., zu seinem siebzigsten Geburtstag.

Ob sie anschließend die Tulpen aus Amsterdam gespielt oder den Wunsch nach einem Gartenzwerg fürs Rosenbeet geäußert haben, wurde mir genauso wenig hinterbracht wie eine Schilderung des parteisekretärlichen Mienenspiels. Mit den bewussten Klassenkämpfern in unserer Familie ist das so eine Sache ...

Die Familie ist klein geworden, reduziert auf die Notwendigen, die Wichtigen, diejenigen, mit denen wir auch reden und feiern würden, wären wir nicht mit ihnen verwandt. Vielleicht wird sie eines Tages wieder ein bisschen größer, wenn mein Sohn in Bälde eine eigene Genossenschaft mit allen Folgen gründet.

Manchmal träume ich davon, noch einmal ganz klein zu sein - wer träumt das nicht? Dann sitzen sie alle um den großen Ausziehtisch herum, die Großmutter, Oma und Opa Muschert, Onkel Waldemar und Tante Gerda, Onkel Oswald und Tante Trudchen, Onkel Carl und Tante Martha mit ihrem kleinen Familienspion. Und sie fressen und saufen, klönen und klatschen, singen und grölen wie ehedem. Und ich schleiche mich auf Zehenspitzen an die Tür und öffne sie ein klein wenig, um besser zuhören zu können.

Det kann ick leiden, wenn eener nich mehr weeß, wo er herjekommen is.

Wie wir unser Ende überlebten

Selbst wenn der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass mir am 1. Januar 2033 der Berliner Oberbürgermeister mit Blumenstrauß und Präsentkorb zum hundertsten Geburtstag gratulieren muss, werde ich mich auch dann noch mit so detailgetreuer Schärfe an das Jahr 1945 erinnern können wie an kein anderes in meinem Leben. Ähnlich geht es vermutlich allen Bewohnern unseres Landes, welche die Ereignisse damals bewusst miterlebt haben. In den Büchern wurde vieles über diese Zeit erzählt und dennoch viel zu wenig. Vermöchten doch mehr sogenannte einfache Leute ihre Erinnerungen zu Papier zu bringen, anstatt sie mit ins Grab zu nehmen! Pflichtgemäß erteilte Geschichtsstunden lassen allenfalls erahnen, was in den Köpfen, Herzen und - Mägen der Menschen rumorte, als jene Entscheidungen fielen, deren Folgen noch heute auf jeden von uns weiterwirken.

Im Mai 1945 begann eine neue Zeitrechnung, erkennbar an den Begriffen vor dem Umbruch und seit dem Umbruch. Von Befreiung und neuer Zeit sprachen nur überzeugte Antifaschisten, und die konnte so mancher in seiner Bekanntschaft nicht mal an den Fingern einer Hand abzählen. Die meisten Deutschen hierzulande spürten, dass da etwas in Scherben gefallen war, was keine Macht der Welt mehr zusammenkitten konnte noch wollte, und begriffen sogar, dass es unnütz, ja töricht wäre, diesem Etwas nachzuweinen. Wie es mit ihnen weitergehen sollte und ob überhaupt mit ihnen, das wussten sie nicht so recht.

Im Februar 1945 war ich Schüler der Klasse 2 c an der Werner-Mölders-Schule. Sie trug ihren Namen nach dem derzeit berühmtesten Sohn der Stadt, einem schneidigen Jagdflieger, der im Luftkampf vierzig feindliche Flugzeuge abgeschossen hatte. Dafür war ihm vom Führer Adolf Hitler als erstem Deutschen das Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern eigenhändig um den Hals gehängt worden. Nun aber weilte Kamerad Mölders nicht mehr unter den fliegenden Helden und war nicht mal im männlichen Luftkampf gefallen. Besagter Führer mochte nun mal keine Offiziere, die sich widerspenstig aufführten, nicht mal, wenn sie ein noch eleganteres Schnurrbärtchen trugen als er selber. Das Idol der deutschen Jugend in ein Konzentrationslager einzusperren wäre nicht sehr klug gewesen. Also musste ein kleiner Luftunfall herhalten. Der Reichssender Berlin mit allen anderen angeschlossenen Reichssendern übertrug das feierliche Staatsbegräbnis auf dem Invalidenfriedhof. Ich hatt’ einen Kameraden, einen bessern findst du nit ...