6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Dem Reiher Verlag Berlin war, wie so vielen hoffnungsfrohen Neugründungen nach der Großen Implosion 1989 nur ein kurzes Erdenwandeln beschieden. Immerhin brachte er mit dem Untertitel Lachdienliche Hinweise eine Sammlung von Kurztexten heraus, die teils im Eulenspiegel erschienen waren, teils zum Repertoire meiner kabarettistischen Lesungen gehörten. Für das Berliner Kabarett Die Distel hatte ich seinerzeit eine Fontane-Parodie geschrieben. Am Premierenabend aber vermisste ich sie auf dem Programmzettel. Der Direktor des Hauses behauptete, sein Kabarettist Gustav Müller habe den viel zu langen Riemen nicht lernen können. Nun ja, der obrigkeitshörige Otto Stark hatte einfach Schiss. Ich dagegen nicht so sehr. Fortan wurde mein John Maynard viele Jahre lang ein Höhepunkt meiner eigenen Auftritte. Als Kuriosum möchte ich meinen geneigten Lesern noch folgendes Schreiben zur Kenntnis geben: Klosterfelde, 23.10.1995 Sehr geehrter Herr Doktor Gysi, mit Erstaunen las ich in der heutigen Ausgabe der „Berliner Zeitung“ die Werbung für Ihr Buch Das war’s. Noch lange nicht! Da ich etliche Jahre in Verlagen gearbeitet habe, erinnere ich mich dunkel, daß es so etwas wie Rechtsschutz für Buchtitel gibt. Offensichtlich haben Sie den Titel eines 1991 von mir veröffentlichten Buches (s. Anlage) übernommen - und lediglich durch einen Zusatz erweitert. Dabei unterstelle ich Ihnen keinen Vorsatz, da Sie vermutlich guten Glaubens handelten. Obwohl Sie derzeit anderer Verpflichtungen wegen Ihren Anwaltsberuf nicht ausüben, bitte ich (Inhaber einer wenig fruchtbringenden Rechtsschutzversicherung) Sie dennoch um einen juristischen Rat: Soll ich: 1. den Autor Gregor Gysi auf Schadenersatz verklagen, 2. die Auslieferung und den Verkauf seines Buches durch eine einstweilige Verfügung verhindern oder 3. Nachsicht üben und den Autor zu milder Buße veranlassen? In diesem Falle möge er mir ein handsigniertes Exemplar seiner Neuerscheinung übersenden. Als symbolisches Honorar für Ihren Rat dürfen Sie die Anlage behalten. Die Anlage, sich für Schwächere stark zu machen, sollten Sie auf jeden Fall behalten. Mit freundlichen Grüßen C. U. Wiesner * Auf das Buch. das mir Gregor Gysi daraufhin versprochen hat, warte ich noch heute. Merke: Auf die Versprechen von Politikern – gleich welcher Couleur - sollte man nie etwas geben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 128

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Impressum

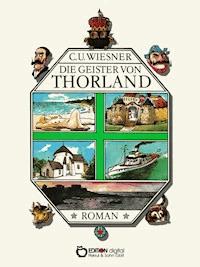

C. U. Wiesner

Das war’s

Lachdienliche Hinweise

ISBN 978-3-86394-394-3 (E-Book)

Die Druckausgabe erschien erstmals 1991 im Reiher Verlag GmbH (Reiher-Humor).

Titelbild: Ernst Franta

© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de

Zu neuen Ufern

Während ich diese Seiten zusammenhefte, tut ein Staatswesen seinen letzten Schnaufer. Die Menschen auf dem Territorium, das jetzt Beitrittsgebiet heißt, die Beitreter also, atmen weiter, erleichtert und hoffnungsfroh oder beklommen. Je nachdem.

Kaum ist etwas untergegangen - ob nun Atlantis, Vineta oder das sozialistische Disneyland östlich der Elbe breiten sich in konzentrischen Ringen die Legenden aus.

Schon jetzt wird von manch einem Kassierer behauptet, die Atemholer im Beitrittsgebiet hätten nur immerfort gelitten und nichts zu lachen gehabt. Weit gefehlt, liebe Freunde! Im Herzen Europas, genauer gesagt in der linken Herzkammer - von Kopenhagen aus gesehen wird es nie wieder so scheußliche, aber auch so vergnügliche Zeiten geben wie in den letzten vier Jahrzehnten.

Ich schwöre es bei der sterblichen Seele meines dahingegangenen Trabis: Jener Mann, den die Beitreter wie die Kassierer in zwei Monden zum gemeinsamen Bundeskanzler wählen, kann trotz aller Bemühungen seiner Widersacher nie auch nur halb so saukomisch werden wie der Mann, der sich als Dachdecker, General, Sekretär und Waidmann ... verstand. Nein, verstehen musste er nicht mal die Hälfte von allem, wenn er nur die Macht hatte, sie andere spüren zu lassen.

Solche Leute öffentlich dem preiszugeben, was ihnen gebührte - der Lächerlichkeit -, kann es jemals eine reizvollere Aufgabe für Satiriker, schreibende wie singende und spielende geben? Leute wie unsereins wurden weder von Christa Wolf noch von Hermann Kant, glücklicherweise auch nicht von der Obrigkeit ernst- oder überhaupt zur Kenntnis genommen.

Was für eine Chance! Wir lebten und lachten mit unserem Publikum, und das war wohl doch die Mehrheit der Beitreter von heute. Man möchte sie, uns eingeschlossen, fast ein wenig bedauern. Sie haben neue Autos und neue Reiseziele, aber ihr Lachen wird zum Reklamelächeln der Marktwirtschaft verkümmern. Ein Vierteljahrhundert lang habe ich für die satirische Wochenzeitschrift EULENSPIEGEL geschrieben, gewiss auch manchen Mist. Silvester 1982 beschloss ich aus gutem Grund, eine Pause einzulegen, bis sich die Verhältnisse geändert hätten; sie dauerte - wie im Märchen - sieben Jahre.

Über die Trennung war ich nur maßvoll traurig. Mein Publikum zwischen Rostock und Erfurt, voran die Berliner und die Einwohner meiner Heimatstadt Brandenburg, blieb mir treu. All diesen Leuten sei dieses Büchlein gewidmet. Es sind großenteils Texte, die ich auf Veranstaltungen vor und während der großen Umkippe las (das Drumherum, das Improvisierte, die Gesten und Betonungen ... wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr?) und Texte, die ich dann wieder für den EULENSPIEGEL schrieb, in der Zeit kurz vor und ein halbes Jahr nach den Märzwahlen von 1990. Der Tragödie Unfreie Volkskammer folgte das Satyrspiel Freie Volkskammer oder Wasserholer an die Westfront. Drittrangige Knattermimen wurden von bemühten Laienspielern abgelöst. Oberammergau am grünen Strand der Spree. Im Sozialismus erstürmten wir die Höhen der Kultur, in unserem einig Vaterland kommen die Ebenen der Mühe auf uns zu. Sicherheit oder Freiheit? Freiheit statt Sicherheit? Das darf man schon wieder nicht laut lesen! Alles Gute ist nie beisammen.

Auf zu neuen Ufern! Ja doch, ich schwimm ja schon, ihr ahnt nicht, wie ich schwimme ...

Klosterfelde, 3. Oktober 1990

C. U. Wiesner

Wanderlied

Steig ich von meinen Bergen ins stille Tal hinab - widibum! So trillern hell die Lerchen, und's Mühlrad macht klippklapp - widibum! Du fleißges, blankes Müllerstöchterlein, wie gerne, ach, wie gerne kehrt ich bei dir ein mit meinem Wanderstab! Juwiwallerallala, juwiwallerallala, juhu! Doch mir bricht das Herze ab. Holdrio!

Steig ich vom stillen Tale zu Bergeshöh hinan - widibum! Sing ich in jedem Falle, so laut ich singen kann - widibum! Du herzges, rankes Försterstöchterlein, ach, lass mich doch zu deiner Vordertür herein, ich zeig dir, was ich kann. Juwiwallerallala, juwiwalleralla, juhu! Denn ich bin ein Wandersmann. Holdrio!

Komm ich aus Tal und Bergen in der Tropfsteinhöhle an - widibum! So kichern schrill die Zwerge. Mir selber tropft der Zahn - widibum! Du süße, putzge Zwergenkönigin, ich könnte mich an dich gar wohl gewöhnigen, wär auch dein Schloss gar klein. Juwiwallerallala, juwiwalleralla, juhu! Ach, ich fände schon hinein. Holdrio!

(1963)

Die Vollkonserve

An einem schwülen Augustnachmittag saß Herr Möhle in seinem Büro und ärgerte sich über die Ansichtskarte des Hauptbuchhalters, der dank seiner Beziehungen auch in diesem Sommer wieder nach Zinnowitz gefahren war. Der schleppte jetzt vermutlich seinen Hängebauch über die Strandpromenade oder schmatzte in einer Eisdiele herum.

Verstimmt spuckte Herr Möhle auf den Terminkalender seines Chefs. Dann latschte er hinüber zum Betriebskonsum. Brause gab’s nicht. Most war ausverkauft. Selters sollte morgen geliefert werden.

Herrn Möhles Blick fiel auf eine Pappschachtel, auf der eine malerische Küstenlandschaft zu sehen war. »Hering in Gemüsetunke - Deutsche Vollkonserve« stand darauf.

Ostsee, dachte Herr Möhle, Sommerwind, Wellenschlag, wetterharte Fischergestalten. Er kaufte gleich drei Schachteln auf einmal. In der Buchhaltung holte er seinen Büchsenöffner aus der Schublade, entfernte die Papierhülle der ersten Dose und machte sich ans Öffnen, wie er es als Junge von seiner Mutter gelernt hatte. Er trieb den Dorn durch das Blech, setzte das Zahnrädchen an der Außenwand an und begann, das Loch mittels Hebeldrucks zu einem kurvenförmigen Schnitt zu erweitern.

Nach wenigen Zentimetern versagte der Büchsenöffner, indem er nicht mehr schnitt, sondern die Dose so zusammenpresste, dass sie wie die Miniaturgeige eines Musicalclowns aussah. »Kacke!«, rief Herr Möhle, warf den ölverschmierten Öffner auf die Monatsabrechnung und versuchte, das Weißblech deckelartig mit der Hand aufzubiegen. Da der Rand ziemlich scharf war, schnitt sich Herr Möhle die Kuppe des rechten Zeigefingers ab und warf sie zerstreut in den Papierkorb.

»Nur ruhig bleiben«, murmelte er und ging der zweiten Vollkonserve zu Leibe. Aber er kam nicht weiter als bei der ersten. Leicht erzürnt riss er die Kurbel der Addiermaschine ab, führte sie gewaltsam in den Dosenschlitz ein und stemmte sie von innen gegen den Deckel. Die Dose glitt vom Schreibtisch, sauste durch die Fensterscheibe und erwischte den Sicherheitsinspektor, der sich gerade auf dem Hof gesonnt hatte, genau am Kinn. Lautlos sank der kräftige Mann zu Boden.

»Man muss«, dachte Herr Möhle, »das richtige Werkzeug haben«, packte die letzte Dose in die Aktentasche und ging nach Hause. Als er seinen Meißel abgebrochen und seine Baumschere verbogen hatte, erschien auf dem Bildschirm der Fernsehkoch und pries die neueste Vollkonserve - Hering in Gemüsetunke - an. Herr Möhle zielte kurz und warf.

»Nie wieder wird er Fisch essen können«, sagte mitleidig der Arzt, als er den Totenschein ausstellte. (1964)

Über den Ursprung des Aprilscherzes

Wenn die ersten Knospen sprießen und nach langer Winternacht der farbenfrohe Lenz wieder seinen Einzug hält, so pflegt man in unseren Landen, wenngleich nur an einem einzigen Tag im Jahr, eine merkwürdige Sitte, die Groß und Klein erfreut, hingegen die Misanthropen unter unseren Mitmenschen zu einem verdrießlichen Kopfschütteln veranlasst. Es ist etwas eigenes um jenes Datum, den 1. April: Hier können die lieben Spaßvögel einmal nach Herzenslust arglose Gemüter zum besten haben. Wie oft ertönt an diesem Tage der neckende Ausruf »April! April!«, und der Eingeweihte weiß dann, dass sich wieder einmal jemand mit dem alten Scherz hat foppen lassen.

Der Jux besteht in der Regel in einem unausführbaren Auftrag, den man jemandem zum Schein erteilt. So sage ich beispielsweise an jedem 1. April beim Frühstück zu meiner Frau: »Geh doch einmal zur Tür, es hat geklingelt.« Freilich ist das dann gar nicht der Fall. Die Brave geht, um zu öffnen, kehrt jedoch enttäuscht zurück, da wirklich niemand an der Tür war, und droht mir schelmisch mit dem Finger. Ich hingegen rufe fröhlich: »April! April!« — und sie ist die Genarrte.

Natürlich hat es in der volkskundlichen Literatur nicht an (teils sehr verwegenen) Deutungen dieses scherzhaften Brauches gefehlt. Dilettantisch mutet der Versuch von Modersohn an, ihn auf das launische Wetter des April zurückzuführen. Historiker, wie A. P. Meier, suchen den Ursprung in dem seinerzeitigen Übergang zum Julianischen Kalender, bei dem der Jahresanfang vom 1. April auf den 1. Januar verlegt wurde. Ich darf hier auch an die schon zu seinen Lebzeiten umstrittene These von Watermann erinnern, der einen Zusammenhang zwischen dem altindischen Hulifest (31. März) und unserem 1. April zu sehen glaubte.

Aufgrund meiner jahrelangen Forschungen, die vor wenigen Wochen beendet wurden, bin ich nun in der Lage, all diese vagen Hypothesen zu entkräften und sie durch eine wissenschaftlich fundierte Theorie zu verdrängen, welche die Fachwelt wie auch den interessierten Laien in nicht geringes Erstaunen versetzen wird. In der Bibliothek des Heimatmuseums zu Schlaube (Sachsen) entdeckte ich einige bisher unbekannte Handschriften des leider zu Unrecht vergessenen Dichters Johann Christian Lambeck (1694-1793). Ohne auf den literarischen Wert dieses Fundes einzugehen, möchte ich hier nur auf die für unser Thema entscheidende Passage hinweisen.

In seinen Jugenderinnerungen erzählt Lambeck von einem in Schlaube ansässigen Gastwirt, der ein rechtes Original gewesen sein mag: »Gar manch lustig Stueckleyn hat er mit uns getrieben. So hiesz er dereinsten den Herrn Ambtmann Pistorius in den Weinkeller steigen. Anjetzo könne er vom guten Burgunder trinken, soviel er wölle. Es war aber nicht ein Troepfleyn in dem Fasz, und so hatte der Herr Ambtmann das Nachsehen und den Spott obendreyn. Derley trieb er des öfteren. Und sintemalen dieser Mensch ein gar arger Schelm war, riefen wir nach jedwedem derben Streyche lauthals seinen Namen. Später äfften ihm andere wie die Bapagoyen nach, neckten solchermaßen brave Bürgersleute, riefen aber gleichviel dazu des Wirtes Namen ...«

Jener jedoch, und das ist aktenkundig belegt, hieß Albert Brill; auf dem Wirtshausschild stand allerdings nur geschrieben: »A. Brill.«

Wir sehen also, dass diese alte Sitte letztlich mit dem bewussten Datum genauso wenig zu tun hat wie das Fleischgericht Kassler Rippenspeer mit der Stadt Kassel. Einen noch eindeutigeren Beweis liefern die Bewohner des Ortes Schlaube, indem sie den Scherzruf noch heute in seiner ursprünglichen Form gebrauchen: »A. Brill! A. Brill!«

(1964)

Der arme Mann zu Trockenburg

Zwischen dem Nordrand des Thüringer Waldes und den Ausläufern der Mecklenburgischen Seenplatte liegt das unscheinbare Städtchen Trockenburg. Dort begegnete ich dem ärmsten Mann des Landes. Da ich in der benachbarten Großstadt kein Hotelzimmer bekommen hatte, musste ich mit einem etwas schäbigen Gasthof zu Trockenburg vorliebnehmen. Es wurde zeitig dunkel, und die Stadt bot ohnehin keine Sehenswürdigkeiten. Das einzige Kino am Ort wurde gerade renoviert. Was tut man? Man setzt sich in die Schankstube, ärgert sich, weil das Bier warm ist und trinkt es trotzdem.

Er kam zur Tür hereingeschlichen, grüßte verlegen und blickte scheu zu den Tischen, an denen die Einheimischen saßen. Dann fragte er höflich, ob er bei mir Platz nehmen dürfe. Ich hatte nichts dagegen. Der Mann steckte in einem sauberen, aber ungemein armseligen Nachkriegsanzug, wie ihn heute nicht einmal Empfänger der Mindestrente anziehen würden. Sein verängstigter Gesichtsausdruck, der gleichwohl nicht vom schlechten Gewissen eines Bösewichts geprägt schien, weckte mein Mitleid. Ich lud den Mann zu einem Bier und einem Korn ein, wobei ich nicht verhehlen will, dass mich eine gewisse berufliche Neugier trieb, sein offensichtlich trauriges Schicksal zu ergründen. Er sprach jedoch nur über das Wetter und über die unzureichende Straßenbeleuchtung von Trockenburg. Erst später, kurz vor der Polizeistunde - die letzten Einheimischen hatten singend das Lokal verlassen - rückte er mit seiner Geschichte heraus: »Sehnse, ich bin an sich 'n ganz normaler Mensch, verheiratet, zwei erwachsene Töchter, nette Schwiegersöhne ...«

»Ihr Familienleben ist also in Ordnung?«, warf ich ein. »Vermutlich Sorgen im Beruf?«

»Nein«, antwortete er, »ich bin Buchhalter und hab mir seit dreißig Jahren nie was zuschulden kommen lassen.«

»Na also«, erwiderte ich. »Quält Sie irgendein heimtückisches Leiden?«

»Ach wo«, sagte er treuherzig, »ich bin kerngesund. Aber das verdammte Zahlenlotto ... fünf, sechs Jahre lang habe ich jede Woche zwei Tippscheine abgegeben und nie was gewonnen.«

»Das müssen Sie sich nicht zu Herzen nehmen«, entgegnete ich. »Mir geht’s genauso.«

»Na, dann wissen Sie ja, wie das ist. Man hofft von Woche zu Woche, macht Pläne, man verspricht den Leuten das Blaue vom Himmel ...«

Ich nickte. »Und gewinnen tut man immer wieder nichts.«

»Doch«, flüsterte er, »vor drei Wochen hatte ich einen Fünfer. Einhundertsechsundachtzigtausendzweihundertfünfundvierzig Mark.«

Vor Ärger hätte ich fast mein Bierglas umgeworfen. Da hatte ich also von meinen paar Piepen diesen Krösus den ganzen Abend freigehalten. Ich fasste mich. »Nun sagen Sie bloß, Sie haben die Tasche mit dem vielen Zaster in der Eisenbahn stehen lassen oder gar Ihren Tippschein gar nicht abgegeben?«

Er grinste hilflos. »Von wegen! Ich bin ein korrekter Mensch. Das Geld habe ich noch bis auf den letzten Pfennig beisammen.«

»Ich versteh Sie nicht«, sagte ich ungehalten, »da könnten Sie leben wie Gott in Frankreich, sich ein Häuschen bauen, Maßanzüge tragen, ins Ausland reisen ...«

»Eben nicht«, unterbrach er mich. »Damals, als ich nicht an einen Hauptgewinn glaubte, hab ich meinen Kollegen eine gemeinsame Reise nach - ist ja auch egal -, meinem Freund eine Motorjacht, jedem Schwiegersohn einen neuen Wagen, meinen Töchtern einen Persianer ... und was ich den Leuten hier so abends in der Kneipe versprochen habe! Als ich dann heimlich das Geld abholte, dachte ich, die sollten mal wissen ...«

Ich begann ihn zu begreifen. »Und nun tut Ihnen das alles leid, und da mimen Sie in der Öffentlichkeit den armen Mann, und zu Hause machen Sie mit Ihrer Frau Lebeschön?«

Er schüttelte den Kopf. »Das geht auch nicht. Wenn meine Frau von dem Gewinn wüsste, wär es sofort in Trockenburg herum. Und deshalb sag ich mir jeden Tag: Nur nicht auffallen - dass bloß keiner dahinterkommt und mich beim Wort nehmen will. Was soll ich machen? Die Arbeit aufgeben? Da würden die Kollegen stutzig werden. Kauf ich mir Schnaps, fragt mich meine Frau, wo ich das Geld herhabe. Sagen Sie selbst, was blieb mir übrig, als die Tasche mit den Geldscheinbündeln an einem sicheren Ort zu vergraben?«

»Ja, aber«, fragte ich ihn, »was haben Sie denn nun von Ihrem Hauptgewinn?«

Er drehte sich eine Zigarette und lächelte versonnen. »Das schöne Gefühl, ein steinreicher Mann zu sein. Spendieren Sie mir noch ein Bier?«

(1967)

Der Lichtbildervortrag

Ob in Binz, in Friedrichroda, ob in Elsterwerda oder Schierke, Jonsdorf, Warnemünde - ein Urlaub ohne Lichtbild wär 'ne Sünde. Drum erwartet Euch Forstrat a. D. Elias im Kurhaussaal mit seinen Dias.

Liebe Urlauberinnen und Urlauber!

Im Namen des örtlichen Kultur-, Reise-, Ferien- und Heimatdienstes begrüße ich Sie auf das Allerherzlichste zu meinem eigenhändigen und daher auch in Wort und Licht selbst gestalteten Lichtbildervortrag: »Bad Mutzingerode - eine Perle des schönen Krölpatales« - ach, schließen Sie doch bitte die Tür zur Gaststätte, denn simmer doch mal ehrlich, Kollegen, das stört doch!

Lassen Sie mich - wie schon seit dreiundzwanzig Jahren - meine Ausführungen beginnen mit einem Ausspruch unseres unvergessenen Heimatdichters Friedrich Gotthelf Auweiher - Sie sehen ihn hier kurz vor seiner schweren Krankheit -: »Wo aber einer der Heimat Düfte nicht schnuppert, möcht er gleich ohne Nasen geborgen sein.« Und simmer doch mal ehrlich, Kollegen, da wo ihr herkommt, stinkts doch bloß noch nach Chemie und Auspuff, wenn nicht nach Schlimmerem. Deshalb also und um die unverfälschte Wald- und Wiesenluft unserer salzreichen Mittelgebirgsküste einzuatmen, hat Euch das Schicksal und der Ferienscheck hierhergefächelt in unser lauschiges Bad Mutzingerode, das wir hier in einer Gesamtansicht vom Großen Schnockelberg aus sehen.

Aus einem unbedeutenden Badeort, wo früher die Junker und Schlotbarone mit ihren käuflichen Lebedamen bei Kaviar und Champagner immer so vor sich hinprassten, hat sich Bad Mutzingerode gar munter in die neue Zeit hineinentwickelt, und unsere Werktätigen schöpfen heutzutage neue Kraft bei 'ner Bockwurst, ’nem großen Hellen und der eignen Muttel.

Neben einigen bescheidenen Ferienheimen zieren heute viele prächtige Wochenendhäuser - wie zum Beispiel dieses hier von unserm hochgeschätzten Nationalpreisträger Professor Krause-Zernackel - die bergige Insellandschaft. Und gleich dahinter fängt das Jagdgebiet an. Wegen der ständigen Renovierung der kapitalen Hirsche ist es für den öffentlichen Besucherverkehr gesperrt.

Mutzingerode - Verzeihung, jetzt isses verkehrtrum - Mutzingerode, hier mit dem berühmten Blick vom Schrammdinger Prophetenfelsen, ein bekanntes Motiv des malenden Dichters Caspar David Goethe.

Anlässlich seines Aufenthaltes im Gasthof >Zur brünstigen Feldmaus< - hier sehen Sie ein Porträt der lieblichen Gastwirtstochter, damals zählte sie noch keine fünfzig Lenze auf dem Buckel -, also da bekennt der Goethe, hingerissen von so viel Naturschönheit:

O Mutzingerode, müsst ich nicht pinseln, so schrieb ich eine Ode!

Ach, schließen Sie doch, bitte, die Tür zur Gaststätte! Simmer doch mal ehrlich, Kollegen, das stört doch! Im Wandel der Jahreszeiten. Der Winter, bekanntlich ein gar harter Mann, bedeckt hierorts ... die Dächer mit ... na? Sie weiß es, sie lächelt so schelmisch: mit Schnee!

Er heftet seine weißen Pudelmützen auf die Zaunpfähle. Ach, wollen Sie doch, bitte, das Rauchen unterlassen! Simmer doch mal ehrlich, Kollegen, das stört doch!