8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Anfang Juli 1985 brachten verschiedene Tageszeitungen folgende Meldung: "Dem Fährschiff Saßnitz, das an den Wochenenden zwischen Saßnitz (Rügen) und Rönne (Bornholm) verkehrt, fiel östlich des 14. Längengrades und südlich des 55. Breitengrades aus ungeklärten Gründen kurzzeitig die Radarortung aus: Die Radarantenne fuhr Karussell. Ebenso ungeklärt sind eine dichte Nebelwand bei strahlendem Sonnenschein und hohem Luftdruck sowie eine rätselhafte Wellenfront bei spiegelglatter See in der Höhe des Adlertiefs." Niemand wäre seinerzeit darauf gekommen, dass an dieser Stelle, mitten in der Ostsee einst das nördlichste souveräne Herzogtum Thorland gelegen hatte. Es musste im Jahre 1885 untergehen wie einst die legendäre Stadt Vineta. Auch seine Bewohner hatten damals nicht gut getan. C. U. Wiesner erzählt die fesselnde und anrührende Geschichte vom Untergang und Wiederauftauchen Thorlands und fügt als Beweis einen reich bebilderten 32-seitigen Originalreiseführer des Herzogtums von 1885 bei. Aus diesem erfährt man u. a. von seltenen Tieren, die es nur auf dieser Insel gegeben hat, etwa dem Bockschwein, dem Feuerdingo oder dem Kurzschwänzigen Thorländischen Vielfraß. Bücher haben ihre Schicksale. Die Geister von Thorland wollte der Eulenspiegel Verlag plangemäß im II. Quartal 1989 auf den Markt bringen. Dann aber verschlang der allerletzte Parteitag der SED soviel von dem ewig knappen Druckpapier, dass so manches Verlagsvorhaben zurückstehen musste. Vielleicht war das für die Sicherheit des Autors gut so, nicht jedoch für sein Werk, in dem er auf märchenhafte Weise den Fall der Mauer vorhersagte. Als es endlich in die Buchhandlungen gelangte, interessierte es keine Sau mehr, denn knapp sechs Wochen vorher war tatsächlich die Mauer gefallen, und die DDR-Literatur war, wie man heute sagt, mega out. Nun aber hofft der Verfasser, dass sein Buch wie dermaleinst das kleine Inselreich Thorland eine Chance zum Wiederauftauchen bekommt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 554

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Impressum

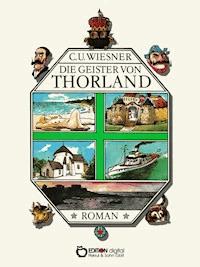

C. U. Wiesner

Die Geister von Thorland

Roman

ISBN 978-3-86394-343-1 (E-Book)

Die Druckausgabe erschien 1989 bei Eulenspiegel Verlag, Berlin

Illustrationen und Titelbild: Bernd A. Chmura

© 2011 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.com

Statt eines Vorworts

Der Kleinstaat ist vorhanden, damit ein Fleck auf der Welt sei, wo die größtmögliche Quote der Staatsangehörigen Bürger im vollen Sinne sind, denn der Kleinstaat hat überhaupt nichts als die wirkliche tatsächliche Freiheit, wodurch er die gewaltigen Vorteile des Großstaates, selbst dessen Macht, ideal völlig aufwiegt. Jacob Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen

Einer Großmacht anzugehören..., bringe psychologisch für die davon Betroffenen einen bedenklichen Nachteil mit sich, die Gefahr nämlich, einem bestimmten Verhältnisblödsinn zu erliegen. Diese Gefahr wachse mit der Größe einer Nation... Eine Maus, die sich mit sich allein befinde, betrachte sich durchaus noch als Maus, sobald sie sich aber unter einer Million Mäusen wisse, halte sie sich für eine Katze und unter hundert Millionen Mäusen für einen Elefanten. Am gefährlichsten seien jedoch die Fünfzig-Millionen-Mäusevölker... Diese beständen aus Mäusen, die sich zwar für Katzen hielten, aber gerne Elefanten wären. Friedrich Dürrenmatt, Justiz

Gewidmet sei dieses Buch den Bewohnern zweier Inseln: Bornholm (Königreich Dänemark) und Hiddensee (DDR).

Die einen tragen ein gerüttelt Maß Schuld daran, dass der Autor gleich seinem Romanhelden von jenem unheilbaren Leiden befallen ward, das beide übereinstimmend als Danophilie bezeichnen.

Die andern haben - zweifellos ungewollt - den Autor dazu angeregt, sich diese Geschichte einfallen zu lassen.

Im Gegensatz zu Bornholm und Hiddensee sind die Inseln Thorland und Gellenthin reine Phantasiegebilde.

Der Autor betont dies um so nachdrücklicher, als er auch in kommenden Sommern mit den Hiddenseern in Frieden sein Bier am Vitter Hafen trinken und irgendwann noch einmal die frischgeräucherten Bücklinge am Hafen von Allinge verzehren möchte. C. U. W.

Der in der Deutschen Demokratischen Republik erschienene Roman "Die Geister von Thorland" ist sicher eine Bereicherung der europäischen Phantasy Literature. Was jedoch dieses Werk erheblich schmälert, ist die Einführung sprachlicher Begriffe und Redewendungen, die der Autor als Thorländisch bezeichnet.

Wir müssen in aller Deutlichkeit klarstellen, dass es sich dabei lediglich um ein lexikalisch wie grammatikalisch verhunztes Dänisch handelt, das jedem unserer Landsleute die Schuhe auszieht. Sollte sich der Autor, ob er nun Klemens Klingsporn oder C. U. Wiesner heißt, noch einmal auf unsere Insel verirren (die echte Perle der Ostsee - den ægte østersøns perle!), so sind wir gern bereit, ihm kostenlos Nachhilfeunterricht zu erteilen.Lars Bitsch, Mitarbeiter der Tageszeitung "Bornholmeren", Rønne/Bornholm

Der Schatten der Insel - Eine notwendige Vorbemerkung

Im Herbst 1986 wurde mir ein Paket zugestellt. Es kam nicht mit der Post. Ein hagerer, bärtiger junger Mann gab es bei der Nachbarin ab. Es enthielt eines der merkwürdigsten Manuskripte, die mir je zu Gesicht gekommen sind, dazu die Bitte, ich möge mich für eine Veröffentlichung einsetzen. Das Anschreiben trug übrigens keine Unterschrift. Als Autor wurde Klemens Klingsporn angegeben. Ich kannte ihn flüchtig, weniger von Versammlungen unseres Verbandes, wo er mir nie aufgefallen ist, als von der Ostseeinsel Gellenthin, auf der ich in der Regel meinen Sommerurlaub verbringe.

In der Sanddornklause setzte er sich manchmal ungefragt an den Stammtisch, spendierte eine Lage, trank selber reichlich Bier und Korn und beteiligte sich mit schöner Selbstverständlichkeit an den nicht immer tiefschürfenden Gesprächen in der Runde.

Eigentlich wirkte er nicht unsympathisch. Ein großer schwarzhaariger Kerl, höchstens Mitte Vierzig, der seine entfernte Ähnlichkeit mit Fidel Castro betont zur Schau trug; dabei konnte der Vollbart sein Babyface nur unzulänglich tarnen. Klee, wie er sich gern nennen ließ, schien ein unkomplizierter Mensch zu sein, der gern und laut lachte, auch wenn es meiner Meinung nach gar nichts zu lachen gab, und grundsätzlich alle Leute duzte. Was mich mehr an ihm störte, war seine schnoddrige Art, über unsere Literatur und den Beruf des Schriftstellers zu lästern. Dass er meine Romane schachtgeschneiderte Konfektionsanzüge nannte, die man nach zwei Jahren nicht mal mehr wenden lassen könne - es war zu billig, um mich zu treffen. Unangenehmer war es schon, wenn er über hochgeschätzte Kollegen und Vorstandsmitglieder unseres Verbandes herzog und dabei mit Verbalinjurien wie Konjunkturritter, Hofschranzen, Hochstapler oder Maffiosi nicht gerade sparsam umging.

Da ich wenig Lust hatte, mich ausgerechnet mit Klingsporn vor Urlaubern und Einheimischen in fruchtlose Debatten einzulassen, machte ich mich fortan am Stammtisch der Sanddornklause etwas rarer. Im Stillen wunderte ich mich, was jemand wie er noch in unserem Verband zu suchen habe. Es lag lange zurück, dass er mit guten Reportagen aufgefallen war.

Einmal fragte ich ihn, vielleicht eine Spur zu anzüglich, wovon er überhaupt lebe. Von den Exposés heiterer Filme, die nie gedreht werden, antwortete er grinsend. Es sollen auch ein paar Fernsehschwänke von ihm über den Sender gegangen sein, aber ich sehe mir keine Fernsehschwänke an. So was ist Geschmackssache, und ich will mir da kein Werturteil erlauben. Hingegen waren die kleinen Humoresken, die er ab und an in der Wochenendbeilage einer bekannten Berliner Tageszeitung veröffentlichte, von einer so neckischen Fadheit, dass ich ihm einmal den guten Rat gab, zur Schonung seines Namens doch lieber ein Pseudonym zu benutzen. Wir saßen damals allein am Hafen. Klingsporn war sichtlich betroffen. Eigentlich hätte ich ihm gern geholfen, aber es war schwer, an ihn heranzukommen. Meinst es gut, Alter, sagte er, vielleicht hast du sogar recht. Wer's mit der Heiteren Muse treibt, sollte es nur noch mit einem Präservativ tun.

Einmal machten wir einen Abstecher in das Ostseebad Liebenow und ertappten unsern guten "Inselklee" sozusagen auf frischer Tat. Vor dem Ferienheim Karl Knoll hing ein Plakat der Konzert- und Gastspieldirektion:

Gelächter und GelichterEine schmunzlige Stunde von und mit dem Humoristen KLEMENS KLINGSPORN bekannt von Bühne, Film und Fernsehen

Meine Frau und ich setzten uns in die dunkelste Ecke des Kulturraums, schlechten Gewissens fast, kamen wir uns doch vor wie zwei Voyeure. Breiten wir den Mantel des Schweigens über dieses sogenannte Programm. Die Urlauber quietschten vor Vergnügen, als sie sich in der Kalauerflut badeten, die der bierbäuchige Riese mit dem bärtigen Säuglingsgesicht verströmte. Noch vor der zweiten Zugabe verließen wir die Unterhaltungsstätte durch den Hintereingang. Vielleicht wär es ihm peinlich, meinte ich, uns hier zu begegnen. Meine Frau schüttelte den Kopf: Solchen Leuten ist nichts peinlich.

*

Ich erzähle das alles nicht, um mit Schmutz nach einem ehemaligen Kollegen zu werfen, sondern nur, damit der Leser wenigstens ahnen kann, wie verblüfft, ja, wie erschüttert ich war, nachdem ich das eingangs erwähnte Manuskript gelesen hatte. Ein Roman? Eine Utopie? Oder ein fiktiver Reisebericht? Ich mochte mich noch nie über die Schubladen literarischer Gattungen streiten. Waren der Angeber in der Sanddornklause, der Faxenclown in Liebenow und der Verfasser jener Seiten wirklich ein und dieselbe Person? Und musste ich mir in diesem Falle nicht selber des Hochmuts vorschnelles Urteil vorwerfen?

Ich brauchte Gewissheit und wollte so schnell wie möglich mit Klingsporn sprechen. Im Telefonbuch suchte ich seinen Namen vergeblich, also ging ich zum Verband.

Klemens Klingsporn? Der Bezirkssekretär sah mich groß an. Das wusstest du nicht? Eine traurige Geschichte... Ich denke, du bist selber so eine Art Stammgast auf Gellenthin?

Im vorletzten Sommer hab ich ihn mal kurz gesehen, ich war nur ein paar Tage auf der Insel. Und dies Jahr, du weißt ja, die Vortragsreise in die USA.

Es hat aber auch in unseren Verbandsmitteilungen gestanden, unter der Rubrik: Wir trauern um...

Du meinst, er lebt nicht mehr?

Der Sekretär, ein behäbiger, freundlicher Mann, dem ich keinen Hang zu schwarzem Humor unterstellen würde, nickte. Klemens Klingsporn ist im Juni 1985 bei einem Badeunfall umgekommen. So hieß es in dem abschließenden amtlichen Bericht.

Hat man denn seine Leiche gefunden?

Der Sekretär lächelte. Genosse Schachtschneider, dies ist kein Stoff für einen Krimi, und dieses Genre bedienst du ja ohnehin nicht. Ich habe selber mit den Rostocker Genossen gesprochen, die die Untersuchung führten. Es soll eine der schlimmsten Gewitternächte gewesen sein, die man je auf der Insel erlebt hat. Klingsporn hatte, nun ja, einiges getrunken, als er zum Strand ging. Wer da bei Sturm in den Wellen verschwindet, hat keine Chance mehr, lebend zurückzukehren, das solltest du selber wissen.

Es gäbe noch eine andere Möglichkeit.

Er schüttelte den Kopf. Die Genossen haben alles überprüft. In jener Nacht befand sich kein Wasserfahrzeug in solcher Nähe, als dass es selbst ein guter und vor allem nüchterner Schwimmer hätte erreichen können. Sonst wäre unser armer Kollege wohl kaum nach der offiziellen Frist amtlich für tot erklärt worden.

Hat jemand diese Erklärung beantragt?

Soweit ich weiß, seine Lebensgefährtin, die Genossin Dr. Corinna Schell.

Ach die! sagte ich und muss wohl ein etwas dummes Gesicht gemacht haben.

*

Natürlich, dachte ich, Klingsporn hat in seinem Manuskript alle, wahrscheinlich alle Namen verändert und mich auch in dem Anschreiben gebeten oder bitten lassen, im Falle der Veröffentlichung für ihn das Pseudonym Klemens Klingsporn zu verwenden. Wie der Leser sieht, hat auch der Verlag dieser Bitte entsprochen.

Mein Besuch bei der Literaturwissenschaftlerin Dr. Schell, bleiben wir bei diesem Namen, verlief wenig ersprießlich. Wir kannten uns flüchtig. Sie hatte in einer Bibliothek einen Vortrag über das Thema 'Lebensnähe oder Lebensferne des Schriftstellers in den Kämpfen unserer Zeit' oder so ähnlich gehalten. Dabei war sie in wenig geschmackvoller Weise auf die angeblichen Privilegien gewisser Kollegen eingegangen, und ich hatte ihr in der Diskussion vorgeworfen, von wenigen, nicht mal belegten Beispielen zu falschen Verallgemeinerungen zu kommen.

Ach, Sie sind das! sagte sie kühl.

Ich zog das Manuskript aus der Tasche und legte es auf eine Art Schuhschrank, der in dem engen Korridor der Neubauwohnung stand. Sie schlug den Deckel auf. Falls das Titelblatt sie überraschte, hatte sie sich gut in der Gewalt.

Kommen Sie schon rein, sagte sie widerwillig, es ist nicht sehr gemütlich.

Mitten im Wohnzimmer standen Bücherkisten herum. Die Regale waren fast ausgeräumt.

Corinna Schell sah in ihrem kurzen Kittel viel jünger und weiblicher aus, als ich sie von jener Veranstaltung her in Erinnerung hatte. Trotz meines schlechten Personengedächtnisses war ich mir jetzt ziemlich sicher, ihr auch schon auf Gellenthin begegnet zu sein. Wahrscheinlich am FKK-Strand. Aber wenn die Leute dann angezogen sind, erkennt man sie meist nicht wieder. Die Situation schien mir ungeeignet für Inselreminiszenzen.

Frau Dr. Schell musterte mich spöttisch, oder bildete ich mir das bloß ein? Sie müssen nicht denken, dass mir das da - sie deutete auf die Klemmmappe - einen Schreck eingejagt hat. Ich habe einen Durchschlag bekommen und dazu einen Zettel, dass der Verfasser oder der angebliche Verfasser die Absicht hat, das Zeug veröffentlichen zu lassen. Na und? Mich trifft das nicht im Geringsten.

Mein Gott, was hatte die trauernde Witwe für Nerven!

Mädchen, sagte ich, obwohl ich diese Anrede gegenüber erwachsenen Frauen sonst hasse, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Ihr großer, dicker Klemens tatsächlich zuviel Wasser geschluckt hat?

Sie schüttelte verächtlich den Kopf. Chandler ist nicht Ihr Stil, Herr Schachtschneider. Zu einem Philip Marlowe fehlen Ihnen nicht nur zwanzig Zentimeter.

Ich verzichtete darauf, sie mit einer entsprechenden Antwort zu verprellen, und wies auf das Manuskript. Frau Dr. Schell, wir glauben beide nicht an Gespenster. Wer also, wenn nicht Ihr... ich meine wenn nicht Klingsporn, hat das Ihrer Meinung nach geschrieben?

Sie zuckte die Schultern. Das weiß ich nicht. Jedenfalls ist das nicht seine Handschrift, seine Persönlichkeit. Von mir aus halten Sie mich für eine herzlose Ziege, aber Klemens ist genau zum richtigen Zeitpunkt gestorben. Er war leer, ausgebrannt, hohl. Es wäre immer rascher mit ihm abwärts gegangen. Dabei hatte er mehr Talent als zehn von Ihrer Sorte, entschuldigen Sie! Er hat mal großartige Auslandsreportagen geschrieben.

Ich musterte eingehend die Bücherkiste neben mir, es war mir unangenehm, diese kaltschnäuzige Person heulen zu sehen wie ein ganz normales Weib.

Sie sind also nicht im Guten auseinander gegangen? Es war so ähnlich, wie es... der Autor beschrieben hat? Quatsch! sagte sie. Was weiß dieser Kerl über mich, über uns? Es ist eine ganz und gar andere Geschichte.

Sie schien sich wieder in der Gewalt zu haben, erhob sich und sagte: Leider eine gute Geschichte. Es wäre ein Jammer, wenn sich kein Verlag dafür fände.

Sie hätten also keine Einwände? fragte ich überrascht. Ich meine, man müsste sowieso anmerken, dass alle Personen frei erfunden sind.

Frau Dr. Schell öffnete die Tür zum Korridor. Für mich wäre nur eine Vorstellung unerträglich, sagte sie, nämlich die, dass Sie selber irgendwie dahinter stecken.

Es war gut, erwiderte ich höflich, dass wir miteinander gesprochen haben. Falls es noch Rückfragen, etwa in rechtlicher Hinsicht, geben sollte –

Es wird keine Rückfragen geben, auch nicht in rechtlicher Hinsicht. In vierzehn Tagen halte ich meine Antrittsvorlesung über deutsche Literatur. An der Enver-Hodscha-Universität in Tirana. Ich habe mich für vier Jahre verpflichtet.

*

Bevor ich mich endgültig entschloss, dem Verlag das Manuskript zu empfehlen, fuhr ich in die Hafenstadt Ralshagen und meldete mich bei dem Direktor des dortigen Museums an. Professor Raimund Jewer gilt als Fachmann für die mittelalterliche Geschichte des Ostseeraums. Da mir der Begriff Thorland selber mehr als fragwürdig erschien, tastete ich mich zur Vorsicht an mein Thema heran und fragte den Professor zunächst, was es mit dem legendären Vineta auf sich habe.

Mit dem liebenswürdigen Lächeln des Wissenschaftlers, der sein Entsetzen über die törichte Frage eines Literaten zu verbergen bemüht ist, bat er seine Sekretärin, uns einen Kaffee zu brühen.

Die Legende ist das eine, meinte er, Sagen, Dichterstoff der Romantik. Die Vinetaglocken, die um die Jahrhundertwende auf jedem besseren Kurkonzert zwischen Bad Ischl und Bad Doberan erklangen. Das gesicherte historische Wissen ist das andere. Vielleicht hätten Sie sich die Vineta-Ausstellung unserer polnischen Kollegen hier in Ralshagen ansehen sollen.

Nun war dies ein Jahr, in dem wir zu Berlin mehr als genug mit den Vorbereitungen auf ein dreivierteltausendjähriges Jubiläum gebeutelt wurden. Über die Vineta-Ausstellung hatte ich nichts in der hauptstädtischen Presse gelesen. Ich bat Professor Jewer um Nachsicht.

Vineta, sagte er, war zu seiner Zeit, also vor allem im 10. und 11. Jahrhundert, die bedeutendste slawische Handelsstadt im Ostseeraum. Zeitgenossen wie Adam von Bremen und Thietmar von Merseburg haben in ihren Chroniken ausführlich darüber berichtet.

Weiß man genau, wo Vineta gelegen hat, oder ist das noch immer umstritten?

Früher wurde vermutet, es habe nördlich von Usedom gelegen. Seekarten verzeichnen das sogenannte Vinetariff. Dort sind 1771 zwei niederländische Schiffe und 1891 der Passagierdampfer Cuxhaven gestrandet und gesunken. Aber schon im vorigen Jahrhundert festigte sich die Meinung, Vineta entspreche seiner Lage nach der Stadt Wollin auf der gleichnamigen Insel zwischen Oderhaff und Ostsee. Heute befindet sich die Stadt Wolin auf polnischem Territorium, und die Ausgrabungen unserer polnischen Kollegen haben erstaunliche Beweise zutage gefördert. Unter anderem entdeckten sie 1985 die Spundwand des alten Hafens, die aus mächtigen halbierten Eichenstämmen errichtet war.

Herr Professor, gibt es eine Deutung für den Namen Vineta?

In den Chroniken ist die Rede von Urbs Venetorum, was als Stadt der Wenden übersetzt wird. Adam von Bremen bezeichnet die Stadt als Iumne. Daraus könnte sich durch einen Lese- oder Abschreibfehler die Lesart Vimne ergeben haben. Interessant ist ja, auch dass nahe der Handelsstadt auch eine Wikingeransiedlung, die Jomsburg, gelegen hat.

Und die, fügte ich rasch hinzu, soll nach dem dänischen Chronisten Saxo Grammaticus von dem legendären Wikinger Palnatoke gegründet und 1042 durch König Magnus den Guten von Dänemark zerstört worden sein.

Professor Jewer musterte mich argwöhnisch: Sie stehen ja besser im Stoff, als ich dachte. Vineta selber oder Jumne, Julin, Wolin, wie Sie wollen, wurde, nachdem die Einwohner die Stadt verlassen hatten, erst im Jahre 1173 von den Dänen niedergebrannt. Die Sage von der versunkenen Stadt dagegen scheint auf eine Sturmflut zurückzugehen, die 1304 über die Insel Wolin hereinbrach. Übrigens kann das auch eine sogenannte Wandersage sein: Eine Stadt oder ein Dorf müssen untergehen, weil die Bewohner ein frevelhaftes Leben geführt haben. Erst kürzlich schrieb mir ein Heimatforscher aus Belzig, er sei...

Entschuldigen Sie, Herr Professor, könnte ein Zusammenhang bestehen zwischen Vineta und Vindholm?

Vindholm? Vindholm? Er überlegte angestrengt. Sagt mir nichts. Ich beschloss, aufs Ganze zu gehen: Vindholm soll die Hauptstadt von Thorland gewesen sein. Davon haben Sie doch bestimmt schon gehört.

Er schüttelte den Kopf. Ich kenne nur Thorshavn, das ist die Hauptstadt der Färöer. Bringen Sie da vielleicht etwas durcheinander?

Kann schon sein, sagte ich seufzend, aber vielleicht hat mir ein Bekannter bloß einen Bären aufgebunden. Er sprach von einem Inselreich zwischen Rügen, Dänemark und Schweden, das der Sage nach um, also irgendwann im Mittelalter untergegangen sein soll.

Ich will Sie nicht kränken, erwiderte er lächelnd, Phantasie ist etwas sehr Nützliches, zumindest in Ihrem Beruf, aber dieses Thorland ist eine absolute Erfindung, sonst wäre mir das im Laufe meiner dreißigjährigen Tätigkeit als Historiker und Volkskundler doch irgendwann mal untergekommen. Übrigens wusste ich nicht, dass Sie sich mit solchen Stoffen befassen. Bis jetzt haben Sie mit Ihren Romanen den Finger - wenn ich so sagen darf - immer am Puls der Zeit gehabt.

Herr Professor, es geht hier auch nicht um meine Arbeit, sondern um die eines jüngeren Kollegen, bei dem ich eine Art Patenonkel spiele.

Und warum wendet sich der junge Mann nicht selber an mich?

Weil er unauffindbar ist. Möglicherweise weilt er noch immer auf Thorland, sagte ich, den Satz gewissermaßen als Testballon nutzend. Das wäre, entgegnete der Professor, ein Ort der Metaphysik, und dahin kann ich weder Ihrem Kollegen noch Ihnen folgen.

Ich erhob mich. Herr Professor~ ich bedanke mich. Sie haben mir trotzdem sehr geholfen.

Verwirrt blinzelte er mich an: Wieso? Indem ich Ihnen nachgewiesen habe, dass dieses angebliche Thorland ein literarisches Hirngespinst ist?

Ich nickte. Die Legende besagt, dass mit dem Untergang Thorlands gleichzeitig alle Erinnerungen, alle Erwähnungen in Dokumenten und Geschichtsbüchern - gelöscht wären.

Das wäre, widersprach er, für eine Sage absolut untypisch; es klingt mehr nach Science fiction.

Thore, Thore, lang mig din väldige hammer!, sagte ich, wohl mehr unbewusst, denn es war ein sehr einprägsamer Satz des Manuskripts, der in meinem Gedächtnis hängengeblieben war.

Professor Jewer fasste mich am Ärmel. Moment mal, was haben Sie da eben gesagt?

Ich wiederholte den Spruch.

Eigenartig. Wo hab ich das schon gehört? In den fünfziger Jahren sind wir hier in der Gegend durch die Dörfer gezogen, wir jungen Volkskundler, und haben uns von den alten Leuten Sagen erzählen und Lieder vorsingen lassen. Eine Greisin auf der Insel Gellenthin, sie war schon fast taub, sang uns ein Lied vor, darin kam so was vor: Thore, Thore, help mi oder so ähnlich. Da war tatsächlich die Rede von einer versunkenen Insel, aber es war wohl wirres Zeug. Wir konnten der Sache nicht weiter nachgehen, denn bei unserem nächsten Besuch trafen wir die alte Frau schon nicht mehr an. Aber wir nahmen, wie ich heute noch meine, zu Recht an, dass das Lied dem Sagenkreis um das versunkene Vineta zuzuordnen sei. Wie kommen Sie zu dieser Zeile?

Keine Ahnung, sagte ich, kann sein, dass ich sie auch auf Gellenthin aufgeschnappt habe.

Wenn Sie was Neues von der Insel Thorland erfahren, meinte er zum Abschied lächelnd, lassen Sie es mich, bitte, wissen. Auch ein alter Museumsfritze wie ich lernt gern noch dazu.

*

Ich unternahm noch mehrere vergebliche Versuche, dem imaginären Begriff Thorland auf die Spur zu kommen: in der Deutschen Staatsbibliothek, in der Deutschen Bücherei zu Leipzig und in verschiedenen Universitätsbibliotheken, vermied es jedoch, noch einmal irgendwelche wissenschaftlichen Kapazitäten zu befragen. Wäre es nicht gar zu unseriös, könnte ich mich auf einen faulen Witz zurückziehen: Ein Archäologenkollektiv stößt bei Ausgrabungen in Ägypten auf die sensationelle Tatsache, dass die Pharaonen schon die drahtlose Telegrafie gekannt haben. Beweis: Bei den Ausgrabungen wurde nicht ein einziges Stückchen Draht gefunden.

Da mein Bemühen gescheitert ist, in dem Manuskript einen zwar ungewöhnlichen, gleichwohl realistischen Reisebericht zu entdecken, blieb mir nichts übrig, als es für ein Findelkind zu halten, dessen Mutter zweifellos nur die Phantasie sein kann, dessen Vater jedoch als verschollen gelten muss.

Egon Schachtschneider

Die Geister von Thorland

I. Kapitel

Ich erwarte nicht, dass man mir auch nur ein Wort meiner Geschichte glaubt. Wenn das wirklich mal an die Öffentlichkeit kommen sollte, gibt es keinen Klemens Klingsporn mehr. Gut so. Richtig so! Denn wenn es ihn noch gäbe, würde man ihn einen Lügenbaron heißen, schlimmer noch, einen Lügengenossen. Lügengenossen sind keine guten Genossen. Also ist es schon besser, es gibt sie nicht, so, wie ich, Klemens Klingsporn, aufgehört habe, als Klemens Klingsporn zu existieren. Dabei bin ich, der "aufgehörte" Klemens Klingsporn, seit ich das erste Mal in meinem Leben einen Bleistift, einen Kugelschreiber, die Tastatur einer Schreibmaschine bedient habe, der Wahrheit noch nie so nahe gewesen wie diesmal.

Thore, Thore, lang mig din väldige hammer!

Junge, hör auf mit dem Selbstmitleid! Thore hilft nicht. Parduina hilft nicht! Corinna hilft nicht. Jytte kann nicht mehr helfen. Nur Beweise könnten es. Ich habe keine.

Es fing alles beinah genauso düster und langweilig an wie in diesen beliebten Partnergeschichten, die im Stadtbezirk Prenzlauer Berg spielen. Kinderwindeln, die Katze an den Müllkästen des sorgfältig rekonstruierten Hinterhofes, der arbeitsscheue versoffene Kerl und die um Selbstverwirklichung ringende Emanze mit Nickelbrille, mit der sie Volker Braun, Heiner Müller oder Christoph Hein liest. Na schön, das sollte ein Witz sein: Im Prinzip stimmt 's schon, aber unsere Wohnung liegt nördlich vom Prenzlauer Berg und befindet sich in einem Neubau. Bei uns stinkts bloß nach Knoblauch und Letscho. Kinder haben wir nämlich nicht. Ich hätte schon ganz gern, von mir aus Vierlinge, schon wegen der Patenschaft. Aber Corinna will nicht. Ich kann ihr keine gesicherte Perspektive für eine Keimzelle der Gesellschaft bieten. Auch sonst stimmt so ziemlich nichts. Eine Katze hab ich bei uns noch nicht gesehen, bloß dicke fette Hunde, welche die Gehsteige und das bisschen Rasen - schöner unsere Städte, scheiß mit - für ihre Kreatürlichkeit (oder ist das Kreativität?) beanspruchen. Emanze - ebenfalls Quatsch. Corinna ist eine gepflegte Erscheinung, nach der sich alle Männer umdrehen. Nickelbrille? Von wegen. Wenn man die Vierzig hinter sich hat und trotzdem von den Studenten begafft werden will, darf man schon Haftschalen tragen. Tun zwar weh, die Dinger, (einmal hab ich im Bad aus Versehen eine zertreten), aber sie verleihen einem den absoluten Scharfblick auf unsere Literatur, auf die Literatur wohlgemerkt. Ich spar mir jetzt die Namen, nachher ist noch einer beleidigt, weil ich ihn ausgelassen habe. Obwohl ich mir nichts Komischeres wüsste als eine Beleidigungsklage gegen einen, den es amtlich nicht mehr gibt.

Was bleibt übrig vom Klischee? Der besoffene Kerl, ich, der damals noch real existierende Klemens Klingsporn.

Ach, Parduina, altes Mädchen, wenn du mich hören kannst, gib mir ein bisschen von deiner Weisheit! Mach mich gelassener und gerechter.

Es war ein ganz gewöhnlicher hässlicher Krach zwischen zwei Menschen, die wie Feuer und Wasser sind. Ein abgeschmacktes Bild? Ich weiß, wovon ich rede. Vor Jahren bin ich mal aus der Redaktion geflogen und kurzzeitig zur Bewährung in die Produktion gesteckt worden, genauer gesagt ins Gaswerk am Blockdammweg. Wenn wir den glühenden Koks aus den Öfen gestoßen hatten, wurde er in die Löschtürme gefahren. Unter den Wasserstrahlen schrie er förmlich auf. In den Dampfwolken stob der Teufel davon und hinterließ seinen Gestank von Pech und Schwefel.

Das Streiten war zwischen Corinna und mir schon fast zu einem Ritual geworden. Andere Leute spielten Canasta, Rommee oder Menschärgerdichnicht, wenn es im Fernsehen auf allen fünf Kanälen nur wieder mal Mist gab, wir spielten E und U, ein Spiel, in dem es am Ende keinen Sieger gab, sondern nur noch zwei Kaputte. Da diese Unterscheidung nur für Ästhetiker, Literaturwissenschaftler und Idioten von wirklichem Belang ist - Store Thore, hjaelp mig, ich werde schon wieder unsachlich! - sei der Blödsinn mal kurz für den gemeinen Mann erläutert.

E steht für Ernste oder Ernsthafte, U hingegen für Unterhaltende oder noch schlimmer für Unterhaltungskunst. Leider bleibt unser Kulturministerium da seit Jahrzehnten in den Ansätzen stecken. Konsequent wäre es doch gewesen, bei der Planung des neuen Berliner Stadtzentrums neben Nikolaiviertel und Palast der Republik, vielleicht zwischen Grandhotel und Schauspielhaus, gleich noch nach altteutschem Muster eine Walhalla oder nach französischem Exempel ein Pantheon der Unsterblichen der Nation zu projektieren: III. Klasse Gips, II. Klasse Marmor, I. Klasse Kupferbronze, gefördert von den dankbaren Kumpeln aus Mansfeld und Sangerhausen in Initiativschichten. Nun gut.

Die Amtsträger sind auch nur arme Teufel. Sie wissen nicht mehr, was gehaut und gestochen wird. Wie sonst konnten sie es wagen, den Rennsteigsänger, den Rinnsteinpoeten der Berge neben den Dichter mühseliger Ebenen zu setzen? Nun wieder sachlich.

Nein, sachlich waren wir beide nicht mehr an diesem Abend, weder Corinna noch ich. Wir fanden, wie üblich, nach einigen Umwegen zu unserm Standarddialog.

Sie: Merkst du nicht, wie du dich verplemperst? Wer auf die Mitte Vierzig zugeht, sollte dem Liedermacheralter entwachsen sein.

Ich: 'Ich mein es doch nur gut mit dir', hast du vergessen. Is noch was drin in der Flasche, oder soll ich 'ne neue holen?

Sie: Jetzt gib mir auch 'n Schluck! Eine vernünftige, ernstzunehmende Sache, verstehst du? Dass man einmal sagt, der kann auch noch anders.

Ich: 'Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.'

Sie: Nimm dich doch mal ernst, verdammt noch mal. Du hast mal so gute Reportagen...

Ich: Ja, ja, erzähls mir zum Frühstück! Ich hab keinen Bock mehr auf grenzüberschreitenden Verkehr. Andere können auch nicht. Es stimmt, es kotzt mich an, aus dem Koffer zu leben und abends die paar Bunten zu zählen. Denn was kommt raus? Dass Schneewittchen hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen genauso krumme Knie beim Kacken macht wie du auf deinem akademischen Lokus.

An dieser Stelle unserer rhetorischen Serenade angelangt, holte sich Corinna ihr Bettzeug aus dem Schrank und trug es ins Arbeitszimmer. In solchen Momenten bekam ich richtig Lust auf sie, aber ich wusste, es war zwecklos.

Weißt du eigentlich, rief ich und merkte, dass mir die Zunge schon nicht mehr gehorchen wollte, was die Abkürzungen U und E wirklich bedeuten? Keine Antwort aus dem Bad. U, schrie ich, heißt Unentbehrliche Kunst! Dann langte ich mir die Gitarre und sang (singen kann ich dann immer noch besser als sprechen):

E und U und U und E, min Deern, di deit de Muschel weh? U und E und E und U, geff man din Muschel Ruh!

Ich sang noch eine paar schlimmere Verse, erntete aber keinen Applaus, obwohl ich mich kurzzeitig für den bedeutendsten Spielmann des Landes hielt.

Als mich Corinna am Morgen mit Kaffee und frischen Brötchen weckte, bemerkte sie eher freundlich als vorwurfsvoll: Wenigstens die Schuhe hättest du dir ausziehen können.

Ich hoffe, sagte sie, du hast es dir überlegt. Natürlich hatte ich es mir überlegt, und wäre sie nicht mit diesem Frühstückstablett an mein zerwühltes Lager getreten, hätte mein Schicksal nicht diesen Lauf genommen. Ihre Sanftmut, ihr Verständnis und diese verdammte Nachsicht machten mich wahnsinnig. Weg, raus, fort, dachte ich und sagte: Ich fahre heute noch nach Gellenthin. Wenn ich mich beeile, schaffe ich noch das Abendschiff von Ralshagen. Auf Deutsch: Ich haue ab.

Sie setzte das Tablett so hart auf den Nachttisch, dass der Kaffee überschwappte. Du hast heute eine Besprechung in Johannisthal.

Ich schlürfte den Kaffee von der Untertasse. Was soll mir ein Dramaturg, der mir eine Stunde lang mit grämlicher Miene erklärt, wie schlecht die Welt eingerichtet ist und was in der augenblicklichen Situation bei uns im Film alles nicht geht? Wie kann ich dem eine komische Geschichte anbieten, die ich selber zum Heulen finde? Ich werde ihn um Aufschub bitten und die Story in frischer Inselluft noch einmal überarbeiten.

Typisch, wenn 's schwierig wird, verschwindest du und findest immer die passende Ausrede vor dir selbst.

Mit dem Frühstück hatte sie sich wirklich Mühe gegeben. Ich wollte ihr was Nettes sagen: Kannst ja gleich nach der letzten Vorlesung nachkommen. Ich bestell dir einen Parkplatz und hol dich vom Postboot ab.

Corinna zündete sich eine Zigarette an und erklärte sehr ruhig: Wenn du heute aus Berlin abhaust, siehst du mich weder auf der Insel noch überhaupt wieder. Gut, dass ich noch gezögert habe, Professor Pospichil abzusagen. Er hat mich nach Prag eingeladen.

Wie schön für dich, erwiderte ich, grüß ihn herzlich und trink nicht zuviel Becherovka. Die roten Flecken im Gesicht verderben jedem Mann den Appetit.

Dann legte ich die Schnulze von den sieben Brücken auf, zählte in Gedanken als achte die Karlsbrücke hinzu und begann, meine Puppenlappen einzusammeln.

Na shledanou, sagte ich, als ich Corinna in die Jacke half. Dabei ahnte ich nicht, dass wir uns tatsächlich nie mehr wiedersehen sollten.

Die Tür fiel ins Schloss. Ich nahm mir eine große Selters aus dem Kühlschrank und gurgelte sie in mich hinein. U oder E, murmelte ich vor mich hin. Selters oder Sulturs. Und schon kam die Kohlensäure zurück. Für einen Moment kam ich mir vor wie ein grunzendes Schwein.

Ich rief meinen Dramaturgen an und erzählte ihm mit dezentem Röcheln was von Atembeschwerden und dass mir der Arzt dringend Luftveränderung empfohlen habe.

Der arme Kerl war richtig erschrocken. Mensch, Klee, mach uns bloß nicht schlapp, sagte er, und ich konnte mir seinen traurigen Hundeblick vorstellen. Denk mal am besten 'ne Weile gar nicht an die Arbeit. Das mit dem Termin werd ich schon klären. Hoffentlich hast du da oben besseres Wetter.

Als ich auflegte, fühlte ich mich fast so miserabel, wie ich mich eben benommen hatte. Erst jetzt fiel mir auf, dass es draußen Strippen regnete.

2. Kapitel

Als ich am 21. Juni 1985 Berlin, die Hauptstadt der DDR, verließ, wusste ich noch nicht, dass ich zwei Tage später mein Land, ja, sogar meine Gegenwart auf unbestimmte Zeit verlassen würde.

Im D-Zug nach Ralshagen reihte ich mich hinter etlichen Soldaten in die Schlange vor dem Mitropa-Getränkekabuff ein und erwarb drei Flaschen Bier. Dann setzte ich mich in mein Abteil und las die Junge Welt, deren Lektüre ich mir bei dem überstürzten Aufbruch hatte versagen müssen.

Auf der ersten Seite stand, dass die 10. Tagung des ZK der SED am Vortag in Berlin eröffnet worden war. Die Seiten 2-7 enthielten Auszüge aus der Rede unseres Landesvaters. Ich bin nie dahinter gekommen, nach welchen Gesichtspunkten die Reden bedeutender Persönlichkeiten meistens im Wortlaut, zuweilen aber auch nur in Auszügen veröffentlicht werden. Vielleicht geraten sie manchmal so umfangreich, dass man dem Sport- oder Kulturredakteur ein paar Spalten wegnehmen oder gar das tägliche Rätsel einsparen müsste, und welcher Chefredakteur hat schon den Mut zu solchen unpopulären Maßnahmen?

Die Rede enthielt keine sensationellen Neuigkeiten.Friede ist das kostbarste Gut der Menschheit. Kräfte der Vernunft sind stärker als die des Krieges. Sozialpolitik schafft Sicherheit und Geborgenheit. Mit bahnbrechenden Lösungen zum Weltniveau. Medien leisten wichtigen Beitrag zur Volksaussprache.So lauteten einige Zwischentitel.

Viele Jahre zuvor, etwa zur Zeit unserer Kampfparole überholen ohne einzuholen, hatte manch Künstler noch mit Herzklopfen die Plenumsreden studiert, in denen eine Art roter oder blauer Bienchen verteilt wurden. Zu jener Zeit brachte unser Filmverleih einen französischen Streifen in die Kinos: Sie küssten und sie schlugen ihn.

Immer noch bei der Zeitungslektüre: USA billigen Bau chemischer Waffen. Der französische Staatspräsident Mitterand missbilligt das Handelsembargo gegen Nicaragua. Die offizielle USA-Hilfe für antisandinistische Gruppen schüre das Kriegsfeuer in Mittelamerika. Physiker gegen USA-Weltraumpläne. Hunderte Opfer durch Attentat in Libanon. Schicksal der 30 Geiseln nach der Entführung eines US-amerikanischen Verkehrsflugzeuges in Beirut weiter ungewiss. Weitere Kämpfe zwischen Irak und Iran.

Als ich mein ABC der Weltpolitik auf der Oberschule lernte, da war Schwarz noch Schwarz und Weiß war Weiß. Aber was wissen wir vom Grün der Fahne des Propheten? Bagdad und Basra kannte ich damals nur aus Hauffs Märchen.

In der Modebeilage wurden grüne Gurken als Großmutters Heilmittel gegen müde Augen angepriesen.

Kombinate boten Arbeitsplätze feil: Wenn Dir schöpferische Unrast liegt und Du das Abenteuer der täglichen Bewährung liebst, dann ist für Dich ein Beruf in unserem VEB Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf - Träger des Karl-Marx-Ordens und Betrieb der ausgezeichneten Qualität - genau das Richtige. In unserm Betrieb wurde all das verwirklicht, was wissenschaftlicher Fortschritt in der Schwarzmetallurgie ist.

So siegesgewiss gab man sich im Frühsommer 1985. Als nächstes vertiefte ich mich in die Briefwechsel-Anzeigen:

2mal 20/1.63/1.70, 2mal ganz passabel. Sind wir denn zu anspruchsvoll? Wir mö nämlich per Brief 2 Bursch. kennenl., die lustig, attrakt. u. nicht eingebildet sind. Hobbys: Kunst, Musik, Urlaub, leben u. lachen.

6 kl. lust. Bienchen suchen netten Briefw. Wir sind 17. Interessen: Musik, Disko, Sport u. a. Schöne.

Verdrossen trank ich mein zweites Bier. Wenn ich so was lese, empfinde ich das, was ein Berliner Frisör mal als Mitleidskrise bezeichnet hat. Gleichzeitig spürte ich Hoffnung, was den Geschmack unserer Jugend angeht. Wie schön, wenn 17-jährige deutlich zwischen Musik und Disko zu unterscheiden wissen!

In der Beilage Freizeitmagazin erzählte ein Förster seine Schnurren: Dann war es dunkel, die Jagd vorbei, da ging hoch über mir, in der hohen Birke, der Krach los; in schneller Folge ein Krack, krack, krack, krack... Ein Vogel war das nicht.

Ich musste dies nicht weiterlesen. Natürlich, dachte ich, war es kein Vogel, sondern der Oberbürgermeister der Hauptstadt der DDR, der im Plänterwald fröhlich von Ast zu Ast hüpft, um aus luftiger Höhe zu beobachten, wie sich sein Berlin auf das Jubiläum vorbereitet.

Soviel Humor hatte ich dem Zentralorgan unseres Jugendverbandes gar nicht zugetraut, aber da war ich schon am Öffnen der dritten Flasche. Auch das Kreuzworträtsel überblätterte ich bald, weil mir senkrecht 27. partout nicht einfallen wollte: Industrielle Luftverschmutzung mit vier Buchstaben. Aus unserer Presse war mir eine solche Erscheinung nicht bekannt.

Bevor ich einschlief, nahm ich noch den Wetterbericht zur Kenntnis: Zunächst stark bewölkt, im Tagesverlauf von Südwesten her zunehmende Aufheiterungen, im Norden gelegentlich, sonst nur vereinzelt Schauer. Tageshöchsttemperatur zwischen 15 und 20 Grad.

Daneben hatte der Redaktionspoet sein Verslein eingerückt:

Zum Sommeranfang Da sitzt man nun und macht sich zum Sommer fünfundachtzig nen Kopf Sorg ich für Hitze, wolln andre kühles Nass mit Pfütze.

Das Foto daneben zeigte den Froschkönig vom Märchenbrunnen im Friedrichshain. Mit ähnlichen Schnellreimereien hatte ich seinerzeit, als ich noch Kulturredakteur der Unterhaltungszeitschrift Der Kochtopf war, so manchen verlorenen Schieberamsch in der Journalistenkneipe Tittenberta finanziert, die offiziell Cafe Plau hieß.

*

In der Ralshagener Bahnhofsmitropa trank ich das, was man dort traditionsgemäß Kaffee nennt, und verzehrte eine Soljanka, das heißt, ich löffelte sie an und ließ das übrige stehen. Beim Blick auf das schmierige Kunststofftablett stellte ich mir vor, wie der Koch in seiner vielfarbigen Schürze, cool bis ans Herz hinan, die Speisereste der abgeräumten Teller in einen Riesenkessel schüttete und kräftig umrührte.

Ich hatte genügend Zeit, durch die Ralshagener Altstadt zu streunen, ein Vergnügen, das mir lange versagt geblieben war. Seit ich mit Corinna zusammenlebe, sind wir immer auf kürzestem Wege nach Gellenthin gefahren, über den Ruganerdamm nach Schapswiek und von dort mit dem Postboot auf die Insel.

Schade, dass das Museum schon geschlossen hatte. Gern hätte ich den Direktor, einen bedeutenden Kenner der mittelalterlichen Geschichte des Ostseeraums, ein bisschen wegen Vineta ausgefragt. Die untergegangene Stadt hatte was mit einem Filmprojekt zu tun, das mir schon lange im Kopf rumspukte.

Im Bogengang des Ratshauses erwies ich Se. Majestät dem König Gustaf Adolf von Schweden meine Reverenz.

Als ich im nahen Ratsweinkeller auch noch das Ralshagener Bier trotz seiner landesweit gering geschätzten Qualität ehrte, kam ich ins Grübeln. Gustaf Adolf, den zeitgenössische Fans den Löwen aus Mitternacht nannten, hatte gewiss noch anderes im Sinn, als den bedrohten lutheranischen Glaubensbrüdern in Deutschland zu Hilfe zu eilen. Jener Krieg, der dreißig Jahre lang den armen Leuten nur Gewalt, Verderben und Tod gebracht hat, sollte bis in unsere Tage den Politikern der Welt ein Beispiel für die Sinnlosigkeit aller Kriege sein. Wenn es unserem Stern gelingt, allen Fährnissen zum Trotz seine Lebenserwartung den Berechnungen der Physiker und Astronomen anzunähern, werden spätere Geschichtsschreiber den Begriff Mittelalter neu prägen müssen: Das Mittelalter endet genau mit dem letzten Schuss, der in kriegerischer Absicht auf Menschen eines anderen Volkes abgegeben wurde.

Ralshagen, Gellenthin und ein weiteres Stückchen unseres Nordens gehörten seit dem Westfälischen Frieden 267 Jahre lang zum Königreich Schweden. Sage heutzutage zu einem Gellenthiner in der Kneipe: He, du Südschwede! Wild und bösartig wird er, weil er eine Beleidigung wittert.

In der Fährstraße ist ein Stein ins Pflaster eingelassen zum Gedenken an einen preußischen Major, der an dieser Stelle im Jahre 1808 im Kampf gegen die französische Fremdherrschaft im Straßenkampf getötet wurde. Als junger Schreibwütiger hatte ich ein Schauspiel zu Ehren jenes Freiheitskämpfers schon so gut wie im Kopfe. Aber Ideale setzen Rost an. Mit einer Handvoll tollkühner Husaren hinter sich kann man, vom Geist des Patriotismus und dem des Branntweins beflügelt, seinem feigen König nicht die eine Hansestadt geschweige denn das ganze Vaterland gewinnen. Ein Zeichen habe er wollen setzen, möge mir der tote Major entgegenhalten, dessen Kopf, auf Ralshagener Schlachtbank vom Rumpf getrennt, in das Spiritusglas einer niederländischen Universität geriet, ehe er 1837 in Braunschweig wieder zu Erde werden durfte.

*

Um 18.00 Uhr legte das Abendschiff MS Gellenthin ab. Außer mir waren höchstens drei Dutzend Fahrgäste an Bord gegangen. Ich setzte mich aufs Oberdeck und zog den Reißverschluss meiner Windjacke hoch. Es war ziemlich böig. Wie auf einem Merianstich reihten sich die Türme der zurückbleibenden Hansestadt Ralshagen auf und wurden kleiner und kleiner. Mir war zumute wie vor fünfzehn Jahren, als ich zum ersten Mal die Insel Gellenthin für mich entdeckt hatte.

Immer wieder habe ich mich seitdem gefragt, worin das fast schon geheimnisvolle Flair dieser Insel bestünde. Vielleicht haben wir, verglichen mit den Dänen oder unseren westlichen Nachbarn, von den Griechen oder Südseebewohnern zu schweigen, einfach zu wenig Inseln.

Riems im Greifswalder Bodden, gesperrt, weil man dort Viehseuchen erforscht. Vilm, nicht weit davon entfernt, ebenfalls gesperrt, obwohl man dort keine Viehseuchen erforscht. Rügen, als Insel kastriert durch den Rügendamm. Poel bei Wismar? Da ist die Kanincheninsel im Breitlingssee bei Brandenburg noch eine echtere Insel.

Gellenthin, 18 qkm, dreieinhalb Dörfer, 1300 Einwohner, einst ein Armeleute-Eiland Vorpommerns, vor hundert Jahren entdeckt als ein Eldorado der Frühgrünen. Dem großen Dichter Eginhard Götze fällt auf, wie Licht und Stille hier strömen. Bedeutende Künstlerkollegen reisen an, und der Nimbus der Insel strahlt immer heller. Eginhard Götze trinkt seinen Rotsporn mit dem Pfarrer und dem Gutsbesitzer. Die Insulaner aber werden des aufblühenden geistigen Wohlstands nur in geringem Maße teilhaftig. Die Insel bleibt eine arme Insel. Unter Mühen laufen die Fischer mit ihren Zeesenbooten zum Fang aus, den sie mehr schlecht als recht in Reichsmark umsetzen können.

1946, ein Jahr nach der Großen Zeitenwende, wird der große Eginhard Götze, seinem Wunsche gemäß, in einer Mönchskutte auf dem Inselfriedhof beigesetzt, nicht vor Sonnenaufgang, wie er es bestimmte, sondern kurz danach, als die Pressefotografen ihren Belichtungsmessern entnahmen, dass das richtige Büchsenlicht sei.

Der Aufstieg der Gellenthiner begann in jüngerer Zeit: Gellenthin wurde Urlauberinsel.

Als ich vor fünfzehn Jahren zum ersten Mal hinüberfuhr, es war Ende Mai und der Trubel hatte noch nicht begonnen, sollte ich eine Reportage schreiben: Wie bereitet sich Gellenthin auf die Urlaubssaison vor? Unser Redaktionssekretär, ich war damals noch Redakteur beim Kochtopf, hatte mich mit seinem Wagen mitgenommen. Er besaß eine Art Laube auf dem Grundstück einer einheimischen Fischerfamilie. Ich fuhr drei Tage lang mit dem Fahrrad kreuz und quer über die Insel und glaubte, in einem anderen Land zu sein. Das Vogelgezwitscher der balzenden Piepmätze im Hochland, es klang mir eher nach Amazonas oder afrikanischem Busch. Die Lichtmühle des Leuchtturms. Die frischgebratenen Flundern am Hafen. Das Bier in der Sanddornklause. Die junge Kellnerin ebendort, ihr freier Tag am Strand, kurzum, ich war nicht mehr zu retten. Nie wieder in meinem Leben habe ich eine so unkritische Reportage geschrieben.

Am letzten Abend sagte mein Redaktionssekretär: Ich merke, du bist der Insel verfallen. Wenn du willst, überlass ich dir meine Bude. Wir haben ein Wassergrundstück in Hessenwinkel geerbt. Meine Frau ist ganz närrisch, und ich komm gegen das Weib nicht an. Entweder oder. Ich mach Schluss mit der Insel.

Ich bekam die Laube, wie man so sagt, für ein Butterbrot, und der alte Herr hat geheult wie ein Schlosshund, als wir das Postboot bestiegen.

*

Nordwärts stampfte das gute alte Motorschiff durch die Fahrrinne des Boddens, der die kleine Insel Gellenthin von der großen Insel Rügen trennt. Der Westwind frischte auf und schob die niedrigen Wolken vor sich her. Endlich kam die Sonne, seit Tagen vermisst, zum Vorschein. Im Gegenlicht tauchten die ersten Reusen der Poggendorfer Fischer auf. Reglos hockte ein Kormoran auf einem Pfahl. Ich konnte mir denken, was in seinem kleinen schwarzen Vogelkopf vor sich ging. Im Delikatladen konnte er sich keinen Aal leisten, zu einem Empfang auf Bezirksebene bittet man solche Vögel mitnichten. Mit den einheimischen Fischern hatte sich 's seine Sippe verdorben. Also würde er sich, sobald unser Schiff außer Sicht war, als gefiederter Froschmann an die Reuse heranmachen und versuchen, den fettesten Blankaal zu ergattern. Wäre ich ein so fleißiger Dichter wie beispielsweise der zeitweilige Inselgast Thomas Mann, so hätte ich mir das Stichwort Kormoran gleich notiert, um eine beifallsträchtige Satire für ein heiteres Programm im Urlauberzentrum zu verfassen. Aber was für ein windschiefer Vergleich! Es ist nicht zu vermuten, dass solche Giganten wie Thomas Mann oder Eginhard Götze mit heiteren Lesungen vor Feriengästen in Erscheinung getreten wären. Höchstens der Ringelnatz, der zwar auch die Insel sehr schätzte, den aber nur sein vorzeitiges Ende davor bewahrt hat, als U-Poet von der Konzert- und Gastspieldirektion Rostock verpflichtet zu werden, was ihn vermutlich nicht im geringsten gestört hätte.

Wenn ich unter Bekannten oder irgendwo in der Kneipe mich verquatsche und erwähne, dass ich da so eine Bude auf Gellenthin habe, schlägt mir der blanke Neid entgegen. Leute, die die Insel nicht kennen, sind davon überzeugt, hier versammle sich allsommerlich die ganze Schickeria der DDR zu schauerlichen Orgien. Diese Legende wird noch befördert durch die neckischen Reportagen, welche sämtliche fünf uns zugänglichen Fernsehstationen in trauter gesamtdeutscher Gemeinsamkeit immer wieder ausstrahlen. Bei den normalen Leuten, die in den beiden Nachbarländern entweder kein Einreisevisum oder keinen Ferienscheck bekommen, muss zwangsläufig der Eindruck entstehen: Einmal nach Gellenthin fahren und dann meinetwegen bei der nächsten Sturmflut ersaufen! Von den westlichen Sendern finde ich derlei Reklame besonders schoflig. Die da drüben würden sich ganz schön umkucken, wollten wir eines Tages zu Gegenschlägen ausholen. Was würde wohl ein bundesdeutscher Urlauber empfinden, wenn er von seinen Wirtsleuten auf Helgoland, Sylt, Amrum oder Borkum den Bescheid bekäme, dass sein Quartier von Rentnern oder Reisenden in dringenden Familienangelegenheiten aus der DDR für diese Saison schon ausgebucht sei?

Warum machen die Leute allerorts nur so ein Gewese um die kleine Insel? Dauergäste erleben Gellenthin in drei Phasen. Die erste: hemmungslose Begeisterung, der Wunsch, hier um jeden Preis wieder herzukommen. Die zweite: Die Insel ist das Ostfriesland der DDR, wie man sichs aus einschlägigen Witzen vorstellt, nur schlimmer. Die dritte: Allen Mucken der Einwohner, allen haarsträubenden Spitzenleistungen an Desorganisation zum Trotz nimmst du Gellenthin, wie es ist und liebst es heiß und innig.

Das sogenannte söte Länneken ist wie ein Weibsbild, das dich mit anderen Kerlen betrügt, schlampig ist, dir die Brieftasche klaut und nicht mal kochen kann. Trotzdem hat sie das gewisse Etwas, und du kommst nicht von ihr los.

*

Ein Schlag auf die Schulter riss mich aus meinen Gedanken. Ich drehte mich um. Vor mir stand ein hagerer Mann mit schütterem grauem Haar: Klaus Marwitz, mein ehemaliger Lehrer.

Tag, Klemens, sagte er, bist du von zu Hause abgehauen oder fährst du jetzt nach Hause?

Ich schüttelte ihm die Hand und meinte: Da kann ich nur sagen, recht hast du.

Klaus Marwitz war mein Lieblingslehrer gewesen, obwohl er mich nicht sanfter behandelt hatte als andere Mitschüler. Er unterrichtete Geschichte und Staatsbürgerkunde, Fächer, die sich seinerzeit nicht der allgemeinen Beliebtheit erfreuten. Seine Darstellungen vergangener Zeiten und ihrer Kämpfe hatten für Schüler mit bereitwilliger Phantasie etwas von der Attraktivität gutgemachter Abenteuerfilme. Als er uns Thomas Münzers Fürstenpredigt gehalten hatte, brach er hinter dem Pult zusammen, und wir mussten den Notarzt holen lassen.

Für mich gab es kein anderes Ziel, als Geschichte zu studieren. Das war Marwitzens Schuld. Meine Eltern hatten eine kleine private Gastwirtschaft in der Altstadt. Deshalb wurde ich nicht zum Studium zugelassen. Das war nicht Marwitzens Schuld.

Ich arbeitete als Hilfskraft im Heimatmuseum und hoffte, von dort zum Studium delegiert zu werden, allerdings vergeblich. Marwitz hatte mir mal bei einem Bier, das er mit uns Abiturienten heimlich zu trinken pflegte, gestanden, dass er eigentlich lieber Schauspieler geworden wäre. Mit neunzehn eifert man noch blindlings seinen Idolen nach, außerdem fühlte ich in tiefsten Tiefen diesbezügliche Talente in mir schlummern. Also bewarb ich mich beim Stadttheater, aber die brauchten derzeit nur Kulissenschieber. Kräfte hatte ich mehr als genug und, wenn ich mich recht erinnere, mindestens zwei funktionstüchtige Augen und Ohren. Vom Kunstbetrieb auf Kreisebene kriegte ich schon einiges mit.

Marwitz, den die Partei inzwischen zum Chefredakteur des Bezirksorgans berufen hatte, machte mir das Angebot, unter Pseudonym Theaterkritiken zu schreiben. Ich kämpfte wie Don Quichote gegen die Windmühlenflügel, auf denen fröhlich juchzend die Gräfin Mariza und andere Gespenster der spätbürgerlichen Operette rotierten, schwadronierte wider die gelackten Klassiker und die holzgeschnitzten Puppenfiguren der Gegenwart und richtete selbstredend gar nichts aus. Als mir der Intendant eine Stelle als Regie-Assistent anbot, setzte ich beschämt meine Tarnkappe ab und zog es vor, zu kündigen.

Wieder griff Marwitz ein und holte mich als Volontär in die Bezirksstadt. Ich wurde vorwiegend auf Reportage geschickt. Die schwierige Periode der Umgestaltung auf dem Lande war im Gange. Manche Bauern mochten uns Journalisten noch weniger als die neugegründeten Genossenschaften. Zuweilen war ich froh, wenn ich mich auf einem Seminar des Fernstudiums vom Klassenkampf in vorderster Linie erholen konnte.

Marwitz, inzwischen in den zentralen Apparat beordert, verlor mich nicht aus den Augen. Als bei der neugegründeten Wochenzeitschrift Der Kochtopf die Stelle des Kulturredakteurs zu besetzen war, hatte er, obwohl er es nie zugegeben hat, zweifellos seine freundliche Hand im Spiel.

Wenn ichs mir richtig überlege, war das eigentlich meine beste Zeit. Die Auflage des Kochtopfs stieg von Monat zu Monat, bis sie die Grenzen der Planwirtschaft zu sprengen drohte. Wir waren die meistgelesene Zeitschrift für Familie und Freizeit. Bei uns gabs nicht nur Einrichtungsempfehlungen, Ratschläge für Garten und Erziehungsprobleme, erstklassige Kochrezepte, Heiratsanzeigen und manchmal sogar zwei Kreuzgitter auf einmal, sondern auch Leitartikel mit Pfiff (im Rahmen des möglichen), Sport, Debüts junger Dichter und vor allem Reportagen, sogar aus dem K. A. (dem Kapitalistischen Ausland), ein Ressort, das ich nach Beendigung meines Fernstudiums übernehmen durfte.

Leider passierte mir dann das Missgeschick mit Liechtenstein, dem winzigen souveränen Fürstentum zwischen Österreich und der Schweiz. Gegen meine Reportage war klassenmäßig nichts einzuwenden gewesen. Ich hatte gebührend herausgestellt, wie die relative Verarmung des Proletariats in diesem Alpenländle so vor sich ging, dass dem Fürsten Ländereien, Weinberge und Aktienpakete gehören, während der Bauer in der Gemeinde Schellenberg oder der Winzer in Bendern-Gamprin manchmal nicht mehr weiß, wie er seine Grundsteuer aufbringen soll. Ich war sogar so klassenbewusst verfahren, dass ich nicht verhehlt hatte, wie verblendet und manipuliert das liechtensteinische Proletariat sei, das seinem obersten Landesfürsten noch immer ein (rein traditionsbedingtes) begeistertes Hoi Pürscht! zurufe.

Ich hatte ja diese Ergebenheitsbezeugungen selbst erlebt, als der Fürst Franz Josef mit seiner ganzen Familie mitten in der winzigen Hauptstadt Vaduz, in der es ständig nach wilden Zwiebeln aus den Bergen roch, seinen Geburtstag gefeiert hatte - inmitten seiner manipulierten Untertanen. (Darüber hatte ich selbstverständlich nicht berichtet, weil bei unseren Menschen leicht ein falsches Bild hätte entstehen können.)

Pech war nur, dass unserem hängebäckigen humorlosen Chefredakteur das entsprechende Exemplar einer westdeutschen Radauzeitung in die Hände geriet. (Ein Chefredakteur ist dienstlich befugt, jene Blätter zu lesen, solange er nicht im Rentenalter steht, alsdann ist dies ein Problem unserer Zollorgane.) Jedenfalls gabs da ein Titelfoto, auf dem ich armes vollbärtiges, dickbäuchiges Superferkel mitten im Städtle, der Hauptstraße von Vaduz, in hautenger Umarmung mit einer blonden Schönheit mich zu den Klängen einer Musik drehte, die von einem erzreaktionären Blasorchester in der Tracht der verblichenen k. u. k. Monarchie dargeboten wurde. Ich hätte nicht die geringste Ahnung gehabt, log ich Stein und Bein, dass das Blondchen die Prinzessin Nora gewesen sei. Auf der folgenden Parteiversammlung benahm ich mich, aus heutiger Sicht, wie ein Ochse. Wahrscheinlich blieb selbst den mir wohlgesinnten Genossen nichts übrig, als der Empfehlung zuzustimmen, ich solle mich eine Zeitlang in der Produktion bewähren. Als mich Marwitz aus dem Gaswerk Blockdammweg rausholte, war bei mir, nicht ohne eigene Schuld, einiges schiefgelaufen. Meine Frau hatte die Scheidung eingereicht.

Ich zog wieder in die Redaktionsstuben des Kochtopfs ein, aber es machte mir keinen Spaß mehr. Die Luft war raus. Auf das Angebot einer Rockgruppe, für sie Texte zu schreiben, stieg ich ein, und damit klappte ich den Deckel des Kochtopfs endgültig hinter mir zu. Die Rocktexte sicherten mir, als sie einschlugen und Tantiemen brachten, zwar ein ganz gutes Polster, aber eigentlich konnte das noch nicht alles gewesen sein. Welcher Täter der schreibenden Zunft hätte nicht heimlich davon geträumt, mal was ganz Großes zu schaffen? Wobei ja keiner so genau wissen kann, was mal vor den Nachfahren Bestand hat. Als ich im Juni 1985 der Insel entgegenfuhr, wollte ich nichts Großes mehr, höchstens meine Ruhe und mein bisschen Auskommen.

*

Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen, sagte Marwitz. Ich erwiderte: Jeder hat eben seine Probleme. Wieso reist du nicht mit einem Sonderboot? Steht dir doch dienstrangmäßig zu. Marwitz lächelte. Noch hab ich mir nicht den Hochmut von Vorstandsmitgliedern deines Verbandes zugelegt, die mit ihrer Familie die Insel im Gemeindeschiffchen verlassen, während im Hafen hundert Feriengäste vergeblich auf das ausgefallene Postboot warten. Frag mich nicht nach dem Namen, verrat mir lieber, woran du gerade arbeitest!

Lieber hätte ich mit ihm über die alten Zeiten geklönt. Aber wenn dir dein Lehrer, selbst nach hundert Jahren, eine Frage stellt, stehst du auf und antwortest, möglichst im ganzen Satz. Ich schreibe, sagte ich, an einem Filmstoff.

Erzähl, sagte er.

Wie sollte ich einen Film erzählen, über den ich selber noch nicht so recht Bescheid wusste? In meiner Skizze gings darum: Im Sommer 1962 wird der Historiker Schulze aus der Hauptstadt durch Parteiauftrag dazu bestimmt, die Funktion des Ersten Kreissekretärs in Nimmerow zu übernehmen. (Kader aufs Land!) Zuvor nutzt er seinen Sommerurlaub dazu, sich wie Harun al Raschid im Kreisgebiet ein wenig umzutun. Dabei gerät er auf die Insel Öderland, das Sorgenkind des Kreises. Nichts funktioniert dort. Der Übergang zur Vollvergenossenschaftung wurde nicht gepackt. Die Insel steckt in den roten Zahlen, feiert aber den fünfhundertsten Jahrestag der Befreiung vom tyrannischen Fürsten Jakob. Genosse Schulze stößt darauf, dass die Insel mal selbständig war. Nun redet er den Einheimischen ein, man solle doch spaßeshalber den alten Zustand wiederherstellen und der UNO mitteilen, Öderland habe sich als souveräner Inselstaat proklamiert.

Und worin besteht der Witz, fragte mich Marwitz grinsend.

Ganz einfach, sagte ich, fortan gibts keine Unterstützung mehr vom Mutterland DDR. Die Inselbewohner müssen endlich mal arbeiten, dass ihnen die Schwarte knackt, wenn sie ihre Unabhängigkeit beweisen wollen. Schulze spielt ihnen einen Herzog, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Recht der ersten Nacht und so.

Haha, sagte Marwitz.

Nimm mir doch nicht alle Illusionen, sagte ich, am Ende sind sie froh, wieder in den Schoß ihres Landes zurückkehren zu dürfen. Eine hübsche Idee, meinte Marwitz, wenn sie vor zwanzig Jahren realisiert worden wäre.

Das Schiff legte in Gribnitz, dem Nordhafen der Insel an. Die Gepäckstücke wurden abgeladen. Ich wartete auf meine große Reisetasche. Marwitz leistete mir dabei Gesellschaft. Er hatte nur einen Abstecher nach Ralshagen gemacht, um seinen alten Studienfreund Professor Jewer zu besuchen.

*

Klemens, sagte er, was hältst du von Egon Schachtschneider?

Warum? fragte ich. Soll er mal wieder einen Preis kriegen? Suchst du Stoff für die Laudatio? Schachi ist nicht mein Typ. Immer das rechte Wort zur rechten Zeit, das richtige Buch zur richtigen Welle. Naja, manchmal gibt er sich auch als Retter verirrter Seelen. Aber ich mag solche humorlosen Moralisten nicht, und sein Deutsch ist auch nicht das feinste.

Wir haben uns, sagte Marwitz, während ich mir meine Riesentasche herausfischte, einen ganzen Abend lang nur über dich unterhalten. Ich glaube, er mag dich mehr als du ihn, er meint, dass du dich verplemperst.

Wenn ich 'n Nationalpreis hätte und er nicht, wärs genau umgekehrt, entgegnete ich.

Wie kommst du denn mit diesem Monstrum von Tasche nach Knipperow? fragte Marwitz. Willst du sie nicht bei mir im Heim lassen?

Nee, sagte ich, ganz unten im Koffer ist ein klitzekleines Päckchen. Man spricht jetzt soviel über AIDS. Aber du kannst mir gerne dein Leihfahrrad borgen.

Marwitz schüttelte den Kopf. Klemens, es war ein Irrtum, dir vor sechsundzwanzig Jahren die Reifeprüfung zuzuerkennen. Aber bring mir das Fahrrad morgen wieder!

Es war noch hell, als ich mein Quartier in Knipperow, dem Hauptort der Insel, erreichte. In unserm Fernsehen schien nichts los zu sein, und der Westempfang ist auf der Insel nicht der beste. Mir kam es vor, als hätte Erna Haugk, meine Wirtin, auf mich gewartet. Sie stand vor dem Haus und goss ihre Malvenstöcke. Schreiben hättest du ja wenigstens können, begrüßte sie mich vorwurfsvoll, was mich aber nicht weiter wunderte. Ihr Vetter Erwin hatte mir mal im Blanken Hecht, der Hafenkneipe, gestanden: Am besten, die Sommergäste schicken vorher dat Geld und seggen hinterher af.

Erning, sagte ich und machte Anstalten, sie zur Begrüßung zu umarmen, woher sollte ich denn wissen, dass die Knipperower Post dies Jahr zufällig mal voll besetzt ist?

Also, ich als Gastgeber, hätte einen Besucher ins Haus gebeten und ihm wahlweise einen Kaffee oder einen Schnaps angeboten und ihm dat Neueste vonne Insel vertellt. Nicht also min Erning.

Tja, meinte sie, dat mit den Bungaloh, dat geiht joa man ok nich so wider. De Koarl, wat min Säuhn is, de will joa man nu hier up dat Grundstück bugen.

Solche Drohungen beunruhigten mich nicht über Gebühr. Erning hatte insgesamt drei Söhne, und bei jedem hatten wir, wenn von Bauabsichten die Rede war, ohne Aufhebens das Duldungsgeld stillschweigend erhöht. Schließlich hatte zwar mein verflossener Redaktionssekretär den Bungalow auf Heller und Pfennig bezahlt und Erning laufend mit Einladungen nach Berlin, einmal sogar mit einem Ferienplatz nach Budapest gespickt, aber offiziell gehörte ihr an dieser Laube alles und mir gar nichts. Ich drückte ihr schweren Herzens meine eiserne Reserve, eine Flasche Intershop-Whisky, in die Hand und murmelte: Darüber reden wir noch.

Dann zog ich mir, nachdem ich in meiner Bude das Wasser angedreht und mich gewaschen hatte, ein frisches Hemd an und radelte in die Sanddornklause.

Legt man internationale Maßstäbe an - man verarge mir nicht den auf Reportagen erworbenen Snobismus - so gibt es auf der Insel nicht eine wirklich gute Gaststätte. ("Erst unter den immer härter werdenden Bedingungen des mörderischen Konkurrenzkampfes wird bei den westlichen gastronomischen Einrichtungen gewaltsam ein Höchstmaß an Leistung herausgepresst!") Auf Gellenthin muss man schon ein Höchstmaß an zwischenmenschlichen Beziehungen hervorbringen, zu Deutsch überaus charmant sein, um überhaupt bedient zu werden.

Die Sanddornklause, mitten in der Dünenheide zwischen Knipperow und Poggendorf gelegen, war mal ein Familienbetrieb gewesen. Dann verkauften ihn die Nachfahren eines bekannten Burenführers an das Thüringer Kombinat, welches die Bogen für unsere wie auswärtige Bogenschützen herstellt. Ganz in der Nähe entstand - Landschaftsschutz hin, Landschaftsschutz her - ein Urlauberdorf für die Erholungssuchenden aus dem Süden der Republik, die Schluchtenjodler, wie sie von den Einheimischen genannt werden. Die Gellenthiner, von den Gebirglern despektierlich Fischköppe tituliert, hatten zwar nichts gegen eine neue Einnahmequelle, verbargen aber vor den neuen Nachbarn auf nordisch spröde Art ihr gastfreundliches Herz, so dass man zuweilen glauben konnte, sie würden am liebsten eine hohe Mauer um das Urlauberdorf ziehen, wäre das nicht mit zuviel Arbeit verbunden.

Ob es nun dem Generaldirektor des Kombinats passte oder nicht: Die Sanddornklause blieb als Gaststätte der Inselöffentlichkeit erhalten, und ihr runder Stammtisch wurde zeitweilig zum geistig-kulturellen Zentrum der Insel oder gar der Republik, je nachdem, wie viel die Stammgäste, bestehend aus Einheimischen und Sommerhausbewohnern schon getrunken hatten. Diese kamen aus allen Himmelsrichtungen des Landes und aus vielerlei Berufen.

Ich habe mich immer ganz gern dazugesetzt, weil man hier im Ausschnitt fast ein repräsentatives Modell unserer landestypischen Gesellschaft vorfand: vom Berufsrevolutionär, der altväterlich von unseren Menschen spricht, bis zum Erfurter Chirurgen mit Historikerambitionen, der in seinem Snobismus heute noch Petersburg sagt, wenn er Leningrad meint.

Als ich an diesem Freitag in die Gaststube trat, schien sie mir hoffnungslos überfüllt. Fast alle Tische waren von südlichen Bogenmachern okkupiert. Man erkannte sie unschwer daran, dass sie süßliches Weißweingepansche aus Italien tranken und mit säuerlicher Miene die potentielle Begehrlichkeit ihrer Bergschönen taxierten.

He, Dichter, schrie die Meute auf, als sie meiner ansichtig wurde.

Sechs Mann sitzen am Stammtisch bequem, ich war der dreizehnte. Von den schon heftig gebräunten Damen wurden mir die bleichen Wangen ausgiebig beschmatzt. Der Urahne des Burenführers, dem inzwischen volkseigenen Etablissement noch immer in Treue fest verbunden, vielleicht auch aus praktischen Gründen - sein Haus befindet sich nur wenige Schritte vom Tresen entfernt -, schüttelte mir lächelnd die Hand und fragte mich, ob ich auch wieder da wäre, was ich nur schlechten Gewissens hätte verneinen können. Das Lächeln war keine besondere Auszeichnung. Karl lächelt immer. Er sieht auch nicht aus wie seine niederländischen Vorfahren, sondern gleicht eher einem neapolitanischen Familienvater, der die Mandoline längst an den Haken gehängt und mit jenem bauchigen Instrument vertauscht hat, dem der Freudenquell eher gluckernd denn melodiös entströmt. Herr Klingsporn, sagte Karl, was darf ich bringen?

Karl ist einer der gewissenhaftesten Systematiker der Insel. Er hat nur einen Fehler: Am Ende stimmt die Rechnung bei ihm nie. Am besten drückt man ihm gleich vorher einen Zehner in die Hand, damit er seine Gäste nicht allzu fürstlich beschenkt. Dreizehn bei Tisch. Dreizehn Wünsche. Erst brachte Karl zehn Bier. Dann bediente er den Tisch links von uns. Als nächstes kredenzte er drei Johannisbeermost. Dann musste er mal. Aber auch die zehn Braunen hatte er nicht vergessen. Es dauerte eben alles seine Zeit. Der eine Kräuterlikör schien eine Sonderanfertigung de luxe zu sein. Die beiden Weißen kamen, nachdem sich Karl vergewissert hatte, ob es wirklich zwei Weiße sein sollten. Die Selters vergaß er, aber wir sahen es ihm nach, denn an seinen eigenen Schnaps musste ich ihn zweimal erinnern. Karl war für mich ein Stück letzter Inselnostalgie. Ohne ihn hätte selbst die Sanddornklause in die intime Austauschbarkeit einer Klubgaststätte Berliner Neubaugebiete versinken können.

Man kommt sich immer ein bisschen blöd vor, wenn man zu vorgerückter Stunde in eine gemütliche Runde eindringt. Es war allerdings nicht besonders lustig an diesem Abend. Wenn man den schwerzüngigen Darstellungen der Kapazitäten aus Ökonomie, Kultur und Wissenschaft Glauben schenken sollte, war die DDR gerade dabei, die Steinzeit hinter sich zu lassen und sich mühsam im Gebrauch der ersten Bronzewerkzeuge zu üben, was natürlich nur unter größten Anpassungsschwierigkeiten vor sich ging. Ich begann mich zu langweilen und schielte nach den neuen Saisonkellnerinnen. Erhard Zorn, Kernphysiker aus Rossendorf, legte mir den Arm um die Schulter: Kannste stecken lassen, Klee, dies Jahr ist kein spaltbares Material mit auf die Insel gekommen. Die da mag keine Männer, die Blonde hat ihren Macker mit, son Kulturistiktyp, nischt im Kopp, aber Muskeln. Der macht hier am Wochenende die Disko, aber die erspar dir lieber.

Er bestellte die nächste Lage. Vor zehn, fünfzehn Jahren war Erhard noch feurig über den Tanzboden der Klause gehüpft. Damals hatte er auch noch von großen Entdeckungen geträumt. Heutzutage winkte er nur ab, wenn ihn einer anstandshalber nach seiner Arbeit fragte.

Findet am Sonntag nicht das Johannisfest statt? fragte ich.

Erhard zuckte die Schultern. Sie haben sich was Neues einfallen lassen, obwohl ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann. Sie wollen das Fest diesmal nicht im Dorf, sondern hier in den Dünen veranstalten.

Da soll es vor Jahrhunderten schon gefeiert worden sein, bemerkte ich, irgendwo hab ich mal davon gelesen.

Da waren sie aber noch unter sich und brauchten sich nicht um die Versorgung der Urlauber zu kümmern; damit sind sie doch schon an gewöhnlichen Wochentagen überfordert.

Mach sie nicht allzu schlecht, sagte ich, es sind liebenswerte Naturkinder, nur eben gegen die Anfechtungen des Wohlstands genauso wenig gefeit wie einst die Indianer gegen das Feuerwasser des Weißen Mannes.

Quer über den Tisch drang das breite Sächsisch des Erfurter Chirurgen. Er hielt einen Vortrag über die Schlacht auf den Katalaunischen Feldern im Jahre 551, in der das Hunnenheer unter König Attila von den Römern und den verbündeten Ostgoten besiegt und über die Donau nach Süden getrieben worden sei. Mit rudernden Armbewegungen schilderte der Gallenschneider, wie die Seelen der toten Krieger noch in den Lüften miteinander gefochten hätten. Keiner hörte zu.

Die Hunnen, sagte ich, zogen sich über den Rhein nach Osten zurück. Theoderich I., Verbündeter des römischen Feldherrn Aetius, war 38 der König der Westgoten. Ostgoten kämpften auf hunnischer Seite. Und das alles geschah hundert Jahre früher.

Er lief rot an und rief herüber: Was verstehen Sie denn von Geschichte, Sie... Sie Gaukler?!

Sie sollten auf Ihren Blutdruck achten, Herr Doktor, sagte ich, weil mir nichts Geistreiches einfiel. Es genügte immerhin, die Lacher auf meine Seite zu bringen und den Aufschlitzer vom Tisch zu treiben. Wie ich den kenne, meinte Erhard, rennt er jetzt in seine Hütte, um im Brockhaus nachzuschlagen, Band 10 - K bis Lebensversicherung -, dahinter hat er die Flasche Weinbrand vor seiner Frau versteckt.

Als der Witz vom Besuch der japanischen Gewerkschaftsdelegation in der DDR erzählt wurde, den ich schon siebenmal in Berlin gehört hatte, entdeckte ich am Nebentisch den Rettungsschwimmer Franz mit seiner Frau Ellen und verzog mich aus der Stammtischrunde, in der es mittlerweile zuging wie bei einer Talkshow nach dem Abspann.

Wo hast du Corinna gelassen? erkundigte sich Franz. Ich wusste, dass er meine Frau Doktor nicht leiden konnte.

Das ist kein Weib für dich, hatte er mir unter dem zustimmenden Nicken seiner Ellen gesagt, als wir die leeren Rotweinflaschen in Ernings Mülltonne trugen. Am nächsten Morgen hatte sich Ellen, auch im Namen von Franz, für diese Bemerkung entschuldigt, grundlos, wie ich inzwischen weiß.

Corinna kommt dieses Jahr nicht auf die Insel.

Hast du den neuen Stern am Inselhimmel schon gesehen? fragte mich Ellen.

Hier gehen jeden Sommer neue Sterne auf, erwiderte ich, gescheit und übergewichtig oder ebenmäßig und schlank gewachsen wie eine Heidebirke, doch dafür mit den geistigen Gaben einer Taubnessel ausgestattet.

Von diesem Stern, meinte Franz, redet seit Tagen die halbe Insel. Die da - er deutete zum Stammtisch - im Moment ausgenommen. Die reden, wie immer, nur noch über sich selber.

Wenn ich mich, sagte Ellen mit jenem Lächeln, vor dem ich beinah schon mal schwach geworden wäre, bei aller Bescheidenheit noch für einen Stern dritter Größe halte, so ist diese Pardy eine Supernova, von der jeder Astronom nur träumen kann.

Wieso Astronom, warf Franz grinsend ein. Außerdem heißt eine Supernova nur so, weil man früher glaubte, diese ungewöhnliche Lichterscheinung signalisiere die Geburt eines neuen Sterns. In Wirklichkeit zeigt sie das letzte, explosive Aufstrahlen einer fernen Sonne an, die bald darauf als kalter, dunkler Gesteinsklumpen im All dahintreiben wird, ein Vorgang, der uns nicht berühren kann, weil er sich lange, allzu lange vor unserer Zeit zutrug.

Jawohl, Herr Oberlehrer, sagte Ellen. Heute Nachmittag am Strand strahlte diese blonde Sonne jedenfalls noch so hell, dass unsereins hätte neidisch werden können.

Blond, brummte ich gnatzig, wenn ich schon blond höre. Wo heutzutage die Weiber alle vierzehn Tage die Haarfarbe wechseln wie wir die Auffassung des Begriffes Augenblickliche Situation. Sie ist wirklich blond, widersprach Ellen, bei uns Frauen lässt sich das am Strand nur schwer verbergen.

Hast du 'ne Ahnung, fragte ich Franz, wo dieses Wunderweib herkommt?

Er schrieb nicht nur täglich witzige Sprüche auf die Schiefertafel vor seiner Rettungsschwimmerburg, er kannte sich auch in den Niederungen des Inselklatsches aus.

Doch diesmal schüttelte er den Kopf. Vor drei Tagen kam sie das erste Mal in unseren Strandbereich. Sie schwamm mindestens fünf Buhnenweiten, und das in einem Tempo und einem Stil, dass...

...dass, unterbrach ihn Ellen, du mit Bedauern feststellen musstest, dass sie wasserseitig leider nie ein Problemfall für dich werden wird. Und dann ging, nein, schritt sie, gestern und heute auch, fast eine Stunde den Strand entlang, als suche sie jemanden. Wenn die auftaucht, ziehen die Kerle die Bäuche ein und haben hinterher Mühe, ihre herausgefallenen Glubschaugen wieder einzusammeln.

Und dann? fragte ich mehr höflich als neugierig, weil ich einfach zu müde für insulare Sensationsberichte war.

Franz zuckte die Schultern. Gar nichts, das ist es ja. Sie steigt hinter der Düne aufs Fahrrad, und weg ist sie. Keiner hat bisher rausgekriegt, wo sie hier wohnt.

Und woher wisst ihr, dass sie wie ein Raubtier heißt? Wie war das doch gleich? Geparda oder Panda Amanda?

Pardy, verbesserte mich Ellen, ich hab sie einfach gefragt. Der Doktor meint, sie sei ein dänischer Filmstar. Er habe sie schon mal in einem Film gesehen, der auf Bornholm spielte.

Oder auf den Katalaunischen Feldern, sagte ich, der Affe hört doch die Strandflöhe husten.

In diesem Falle kann er aber recht haben, meinte Franz. Als ich mal mit ihr über das Wetter parlierte, sagte sie: Es wird ßön bleiben, die Swalben sweben so hoch.

Ich nahm meine Windjacke vom Haken. Dann slaft man ßön! Hübse Mädchen mit ßaurigem S-Fehler sind in unserem Lande ßließlig häufiger, als eure Szulweisheit sich träumen lässt. Tßüß, ihr smucken Szätzchen!

Auf Ernings Gehöft schloss ich nicht mal mehr das Fahrrad an, das mir nicht gehörte.

Eigentlich hätte ich gern noch ein Bier getrunken. Bei Erna Haug brannte noch Licht, aber ich hatte keine Lust, mir um den Preis eines halben Liters Ralshagener Blasenfreuds zum zehnten Male die Geschichte eines unerfüllten Lebens anzuhören. Müde war ich auf einmal überhaupt nicht mehr. Zehn Jahre zuvor wäre ich vielleicht noch mal an den Strand gegangen und hätte dort bestimmt ein weibliches Pendant entdeckt, das gleich mir die Nacht zu schade zum Schlafen fand. Aber heutzutage schnarchten die längst.

In meiner Reisetasche steckte ein Röhrchen mit den netten kleinen Ruhebringern Faustan.