9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ingwe Publishing

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

In Südafrika werden an unterschiedlichen Orten und unter mysteriösen Umständen vier Leichen gefunden: Eine wurde an einem idyllischen Strand am Indischen Ozean angespült, eine zweite in einem untergegangenen Boot entdeckt, eine n ach einem Farmüberfall im heutigen KwaZulu-Natal aufgefunden, während eine Person bereits in der Vergangenheit starb, im Jahr 1880, kurz nach dem Zulukrieg.

Kommissarin Sannie van Rensburg und der Meeresbiologe und ehemalige Soldat Adam Krüger sind je einem der aktuellen Rätsel auf der Spur, während Kolonialpolizist Peter Gregory vor mehr als einem Jahrhundert mit der Aufklärung eines Mordes und einer neugierigen amerikanischen Journalistin alle Hände voll zu tun hatte.

Von den blutgetränkten Schlachtfeldern Zululands zur Kolonialzeit bis hin zu den heutigen politischen Auseinandersetzungen um Landbesitz in Südafrika und dem Krieg im Nahen Osten befinden sich die in zwei verschiedenen Epochen der Geschichte stattfindenden parallelen Ermittlungen auf einem gefährlichen Kurs.

Es geht um ein Vermögen in Nashorn-Horn und eine unbezahlbare militärische Antiquität: Das verschollene Schwert des großen Kaisers Napoleon Bonaparte, das vor fast 150 Jahren in Afrika verschwand.

Damals wie heute sind Menschen dazu bereit, für ein Machtsymbol zu töten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

INHALT

Ohne Titel

Auch von Tony Park in Deutsch erhältlich

Prolog

1. KwaZulu-Natal in der Gegenwart

2. Nach dem Zulukrieg, Natal, 1880

3. KwaZulu-Natal in der Gegenwart

4. Natal, 1880

5. KwaZulu-Natal in der Gegenwart

6. KwaZulu-Natal in der Gegenwart

7. Natal, 1880

8. KwaZulu-Natal in der Gegenwart

9. KwaZulu-Natal in der Gegenwart

10. Natal, 1880

11. KwaZulu-Natal in der Gegenwart

12. KwaZulu-Natal in der Gegenwart

13. Natal, 1880

14. KwaZulu-Natal in der Gegenwart

15. KwaZulu-Natal in der Gegenwart

16. Natal, 1880

17. KwaZulu-Natal, in der Gegenwart

18. Zululand, 1880

19. KwaZulu-Natal in der Gegenwart

20. Zululand, 1880

21. KwaZulu-Natal in der Gegenwart

22. Zululand, 1880

23. KwaZulu-Natal in der Gegenwart

24. Zululand, 1880

25. KwaZulu-Natal in der Gegenwart

26. Zululand, 1880

27. KwaZulu-Natal in der Gegenwart

28. Zululand, 1880

29. KwaZulu-Natal in der Gegenwart

Epilog

Danksagung und historische Anmerkung

OHNE TITEL

Über Tony Park

Tony Park wurde 1964 geboren und wuchs in den westlichen Vorstädten von Sydney, Australien, auf. Er arbeitete als Zeitungsreporter, Pressesprecher, PR-Berater und freiberuflicher Schriftsteller. Ausserdem diente er 34 Jahre lang in der australischen Armee-Reserve, darunter im Jahr 2002 während sechs Monaten als Offizier für Öffentlichkeitsarbeit in Afghanistan. Er und seine Frau Nicola leben sowohl in Australien wie auch im südlichen Afrika. Von Tony Park sind über zwanzig weitere Afrikaromane und diverse Sachbücher, teilweise in Zusammenarbeit, erhältlich.

www.tonypark.net

AUCH VON TONY PARK IN DEUTSCH ERHÄLTLICH

Geister der Vergangenheit

Sambesi

Okavango

Rote Erde

Lautloser Jäger

Menschenjagd

Blutrache

Beschützer

Afrikanische Magie

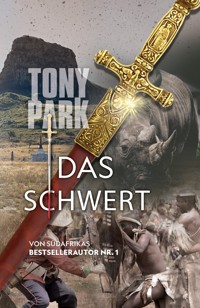

DAS SCHWERT

TONY PARK

Übersetzt vonMAYA VON DACH

Erstmals von Pan Macmillan Australia Pty Ltd im Jahr 2025 veröffentlicht unter dem Die by the Sword.

Diese Ausgabe erschien 2025 bei Ingwe Publishing.

Urheberrecht © Tony Park 2025

www.ingwepublishing.com

Das moralische Recht des Autors, als Autor dieses Werkes identifiziert zu werden, wurde geltend gemacht.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschliesslich Fotokopieren, Aufzeichnen, Scannen oder durch ein Informationsspeicher- und -abrufsystem, vervielfältigt oder übertragen werden (einschliesslich Google, Amazon oder ähnliche Organisationen).

Das Schwert

EPUB: 978-1-922825-41-4

POD: 978-1-922825-40-7

Umschlaggestaltung von Leandra Wicks, deutsche Ausgabe angepasst von Manfred Suter

Für Nicola

PROLOG

22.. Januar 1879, Zululand

Jetzt schlägt mein letztes Stündlein.

Für einen kurzen Moment, nur einen Sekundenbruchteil, verstummten das Pochen seines Blutes, das Krachen der Gewehre, das Dröhnen der vorbeifliegenden Kugeln, die Schreie der Verwundeten und die Schlachtrufe der Zulu in Peter Gregorys Ohren.

Der beissende Geruch verbrannten Pulvers und Rauchs wirkte wie Riechsalz auf ihn, denn auf einen Schlag wurde ihm die Todesnähe bewusst wurde. All das Schreckliche rund um ihn liess ihn zusammenzucken, doch gleichzeitig lähmte ihn die Angst vor dem Unbekannten und fesselte ihn an diese Stelle am Fuss des sphinxförmigen Hügels hinter ihnen. Dieser Felsen würde Jahrtausende weiterbestehen und Gregorys Blut tränkte den Boden zusammen mit dem von Johnson neben ihm und dem Krieger zu seinen Füssen, dessen Herz er mit seinem Bajonett durchbohrt hatte.

Die Zulus waren direkt hinter ihnen und ihr Schicksal somit besiegelt. Sub-detective Peter Gregory, stellvertretender Inspektor, griff in die Ledertasche an seinem Gürtel, zog mit schmauchgeschwärzten Fingern eine Patrone heraus und steckte sie ins Magazin des Martini-Henry-Karabiners. Er hob das Gewehr an die Schulter. Zu zielen brauchte er kaum, denn die nahende Phalanx der Zulu war schon beinahe über ihm. Er drückte den Abzug und spürte den Rückstoss, der seine bereits schwarz-blaue Schulter zusätzlich malträtierte. Gnädigerweise verdeckte Rauch das zerschmetterte Gesicht des Kriegers, als er nach hinten stürzte.

Rund um Gregory brüllte verängstigtes Vieh und schrien verzweifelte Menschen.

»Lauft! Wir sind erledigt!«

Links und rechts von Gregory standen Männer, die er kannte. Das ‘Strandgut der Kolonie’, wie ihr Kommandant sie, halbwegs liebevoll, betitelt hatte, bestand aus alten Soldaten, Bergleuten, Gaunern und gescheiterten Farmern. Aus Männern also, für die die sanften Hügel Natals das Leben bedeuteten. Mit einem Lagerfeuer unter dem sternenklaren Himmel, unter dem über glühenden Kohlen frisches Fleisch brutzelte und wo der Ruf des Löwen durch die Nacht hallte.

Aber nun herrschte Krieg und die ‘Natal Mounted Police’, Natals berittene Polizei, war mitten in der Schlacht. Einige in der Kolonie hassten die NMP, aber Peter Gregory war die Einheit ans Herz gewachsen.

»Dreh den Kopf nach links!«, befahl Jenkins, der über Gregorys Schultern hinweg zielte. Sein Gewehr dröhnte, als er einen weiteren Zulu niederschoss, den Peter im Getümmel übersehen hatte. »Dafür schuldest du mir ein Bier, Peter, und ...«

Der Assegai eines Kriegers brachte Jenkins abrupt zum Schweigen und statt Worten strömte Blut aus seinem Mund. Gregory wandte sich um und drehte dabei das Gewehr herum, so dass er dem Zulu den Kolben in die Schläfe rammen konnte. Dieser stürzte zur Seite. Während des Falls zog der Kämpfer das Gewehr, das halb unter Jenkins' Brustkorb eingeklemmt war, heraus, doch Gregory konnte es ergreifen und liess den Kämpfer gegen seine eigene Waffe anrennen. Er zog den Speer aus dem Körper seines Freundes und schlug dem taumelnden Feind die Klinge quer über das Gesicht. Dabei fiel ihm auf, wie jung der Mann, der seinen Freund getötet hatte, war, vielleicht sogar unter zwanzig. Voller Wut und Verzweiflung stiess ihm Gregory den Speer in den Bauch, wodurch an seinen Händen sowohl das Blut des Freundes wie auch das des Feindes klebte.

Gregory und die übrigen Männer der NMP, die in ihren dunkelbraunen Kitteln inmitten der britischen Rotmäntel auffielen, hatten sich um Durnford geschart. Er war der einzige ranghohe Offizier an diesem blutdurchtränkten Hang, der eine Ahnung davon hatte, was er tat – dem aber gleichzeitig bewusst war, dass er nun dem Tod geweiht war.

»Munition, hier!«, hörte man plötzlich eine hohe Stimme rufen.

Gregory warf den Assegai beiseite und griff nach einer der wenigen verbliebenen Patronen in seiner Tasche. Er blickte auf und sah, dass der Ruf von einem Trommlerjungen kam, der wohl noch jünger als der letzte Krieger war, den Gregory getötet hatte und eine schwere Kiste mit Patronen halb zog, halb trug. Der Junge hatte ein Bajonett in der Hand und versuchte, nachdem er die Kiste abgesetzt hatte, die Spitze der Klinge unter den Deckel zu schieben, um diesen aufzuhebeln. Obwohl er vom Gewehrlärm halb taub war, hörte Gregory einen weiteren Schuss und sah, dass dieser den Tambour in die Schulter traf und nach hinten stürzen liess. Ein Polizist übernahm seine Arbeit, hob das Bajonett auf und machte sich an der Kiste zu schaffen.

Stahlklingen klirrten gegen Gewehre und Männer schrien. Ein britischer Offizier feuerte mit einer Pistole in die entgegenkommende Masse muskulösen Fleisches und glitzernder Klingen, bis der Hammer in der leeren Kammer seiner Waffe einrastete. Dann wurde er überrannt.

Gregory betätigte den Hebel des Gewehrs erneut und liess die leere Patrone davonfliegen. Er nahm eine neue aus seiner Tasche, lud, zielte und schoss. Seine Kugel durchschlug zuerst den Hals eines Kriegers, dann die Brust eines zweiten. Aber das alles nützte nichts, denn die Welle von Zulus schob sich weiter den Hang hinauf, auf den sie sich zurückgezogen hatten. Die Polizisten, die den Grossteil dieser einen von mehreren Stellungen im Kampf gegen die Menschenflut bildeten, standen Schulter an Schulter. Gregory sah sich um und erblickte den schluchzend am Boden liegenden Trommlerjungen.

Zwei Zulus zerrten den Körper eines toten Kameraden gemeinsam hoch und hielten ihn jeweils an einem Arm zwischen sich. Sie versteckten sich halb hinter dem Leichnam, bis sie ihn schliesslich auf die Bajonette zweier Rotmäntel warfen, die dadurch nach hinten geschleudert wurden. Einer der Krieger rannte, über das Wirrwarr aus Lebenden und Toten hüpfend, davon, während der andere die halbtoten Soldaten mit Abwärtsstössen seines Assegai erledigte.

Der Mann, der durch die Linien gebrochen war, näherte sich mit seinem erhobenen Speer dem Trommlerjungen, um ihn zu erstechen. Gregory kramte in seiner Tasche, hatte aber gerade seine letzte Patrone abgefeuert. Er rannte mit erhobenem Gewehr auf den Schwarzen zu, der sich aber, vielleicht weil er den Feind hinter sich wahrnahm, in letzter Sekunde umdrehte, so dass Gregorys Bajonett die Luft knapp vor dessen Rumpf durchschnitt.

Ein Assegai blitzte auf. Seine Spitze zerriss den Stoff von Gregorys Kittel und drang in die Haut seiner Brust. Gregory spürte den Stich und taumelte rückwärts. Er versuchte, sein leeres Gewehr zu heben, aber der Krieger war schon zu nah. Der Zulu war bereit, seinen Speer in Gregorys Nieren zu rammen, denn dieser wurde von seiner eigenen Waffe behindert. Er liess das Gewehr fallen und hämmerte dem Zulu stattdessen in letzter Sekunde die Faust gegen die Schläfe.

Rundum ging das Schlachtgetümmel unaufhörlich weiter - Schüsse, Kriegsgeschrei, nutzloses Fluchen und, während Klingen in Fleisch gerammt wurden, das Flehen um Gnade. Das Rauschen des Blutes kehrte in Gregorys Ohren zurück und er blickte in die Augen des Mannes, der ihn eben zu töten versucht hatte: Dunkle Pupillen und blutunterlaufenes Weiss. Der Atem beider Männer vermischte sich und der Schweiss des Gegners stach Gregory in die Nase. In einer schrecklichen Umarmung gefangen, tanzten sie auf dem Schlachtfeld. Gregory spürte sowohl die Kraft des Kriegers, dessen Muskeln hart wie Stahlseile waren, wie auch die berechtigte Wut eines Mannes, der seine Heimat verteidigte. Gregory fand allerdings, er kämpfe hier, weil es genauso sehr seine Heimat sei.

Obwohl die Rotröcke den richtigen Namen des Felsvorsprung über sich, den sie ‘Kleines Haus’ nannten, nicht aussprechen konnten, kannte Gregory diesen bestens. Zu einem anderen Zeitpunkt hätten er und der Mann, gegen den er kämpfte, vielleicht Nachbarn oder sogar brüderliche Freunde sein können. Jetzt jedoch krallte sich Gregory an ihm fest und hob das Knie in die Richtung seines Unterkörpers. Gleichzeitig stach der Zulu zu. Obwohl er keinen richtigen Treffer landen konnte, weil ihn Gregory dafür zu nahe hielt, spürte Gregory, dass die Klinge die Haut hinter seiner linken Schulter aufschlitzte.

Der zornige Zulu bedrängte ihn und Gregory machte zuerst einen, dann einen zweiten Schritt nach hinten. Er hörte weitere Schüsse von Rotröcken und Polizisten, jetzt in schnellerem Rhythmus. Möglicherweise war es ihnen gelungen, die Kiste mit den Patronen, die der Trommlerjunge heraufgebracht hatte, zu öffnen. Vielleicht bestand also trotzdem noch Hoffnung? In diesem Moment rutschte Gregory, als er mit dem Absatz seines rechten Stiefels auf einen von Blut und Eingeweide glitschigen Felsen trat, aus und fiel zu Boden. Durch den Sturz und das auf ihm lastende Gewicht des Zulus wurde die Luft aus seinen Lungen gepresst und als er einzuatmen versuchte, spürte er nichts als Schmerz. Trotzdem schwang er erneut die Fäuste und versuchte, das kurze Haar des Mannes mit einer Hand zu ergreifen.

Diesmal musste sein Stündlein geschlagen haben.

Der Mann über ihm hob den rechten Arm und als der Stahl die Sonne reflektierte, blitzte die Klinge seines Assegai auf. Gregory stiess seine Handfläche gegen die nackte, schweissnasse Brust des Mannes, der auf ihm lag und in der Gewissheit, diesen ultimativen Kampf gewonnen zu haben, auf ihn hinunter grinste. Gregory sah den Assegai wie in Zeitlupe herunterstossen. Er schloss die Augen.

Weil er das Gefühl hatte, zerquetscht zu werden, öffnete Gregory die Augenlider wieder. Die Wange des Zulukriegers lag an seine gepresst, und der Körper des Mannes bebte unvermittelt, als das Leben mit hörbarem Rasseln im Brustkorb aus ihm wich. Gregory drehte den Kopf nach links und sah, den Trommlerjunge, der mit von Tränen und blutigen Linien gezeichnetem Gesicht auf ihn hinunterblickte. Das Bajonett, das er in der rechten Hand hielt, triefte von Blut.

Gregory rollte den leblosen Zulu von sich. Der Junge hatte den Mann von hinten ins Herz getroffen. Die Augen des Tambours waren vor Entsetzen über das, was er gesehen und getan hatte, weit aufgerissen und sein Gesicht vom Blutverlust aus der Wunde in seiner linken Schulter leichenblass. Erschöpft von der Anstrengung, die es ihn gekostet hatte, Gregory zu retten, sank der junge Trommler auf ein Knie. Gregory stemmte sich auf die Beine.

Nein, er würde diesen Jungen nicht sterben lassen.

Ein Pferd, in dessen Sattel ein blau gekleideter Transportoffizier sass, kam auf ihn zu und Gregory streckte die Hand vor sich hoch, um den Mann anzuhalten.

»Aus dem Weg, verdammt noch mal!«, bellte dieser.

Als der Offizier an ihm vorbeigaloppieren wollte, griff Gregory hinauf, packte den Mann am Pistolengürtel, wobei ihm die Wucht des Schwungs fast den Arm auskugelte, und zerrte ihn aus dem Sattel. Das Pferd bäumte sich erschrocken auf und der fliehende Reiter landete, eine Staubwolke aufwirbelnd, hart auf dem Boden.

Dreck spuckend versuchte der Offizier aufzustehen. »Scheisse, Mann, was soll denn das?«, fluchte er.

Gregory schnappte sich sein Martini-Henry-Gewehr und richtete die Waffe, obwohl sie leer war, einhändig auf den Kopf des am Boden Liegenden. »Helfen Sie mir, den Jungen aufs Pferd zu heben, oder Ihr Leben ist zu Ende.«

Der Mann wischte sich mit dem Handrücken über das vom Sturz verdreckte Gesicht. »Mach das doch selbst und verschwinde, solange du noch kannst, denn ich warne dich: Wenn du dieses blutige Chaos überlebst, lasse ich dich wegen Ungehorsamkeit verfolgen. Wir sind erledigt, denn die Zulu stehen bereits hinter dem Hügel und wir sind umzingelt. Nun ist jeder auf sich allein gestellt!«

Der Trommlerjunge war kaum bei Bewusstsein und der Transportoffizier schwang sich wieder in den Sattel. Wenn Gregory nicht beide Hände unter den Achseln des Jungen gehabt hätte, um ihn mitzuschleppen, hätte er den Mann wahrscheinlich erdolcht.

Die rundum tobenden Kampfhandlungen rückten immer näher und Gregory befürchtete, den verwundeten Trommler fallen lassen zu müssen, weil er zu schwer war - kein Kind mehr, sondern ein Teenager.

»Lassen Sie mich Ihnen helfen!«, erklang auf einmal eine sonore Stimme.

Gregory schaute sich um und sah einen Zulu. Im ersten Moment dachte er, jetzt müsse er sterben, dann erkannte er den Waffenrock des Mannes. Er gehörte zur berittenen Armeeeinheit der ‘Natal Native Horses’, der einheimischen Soldaten, und war eben von seinem Pferd gesprungen. Er nahm einen Arm des Trommlerjungen, so dass es den beiden gemeinsam gelang, diesen hochzuheben und hinter dem Transportoffizier über den Rücken von dessen Pferd zu legen. Gregory gab diesem einen Klaps und es galoppierte mitsamt seinem Reiter und der Fracht davon.

Jeder ist nur noch auf sich gestellt! Gregory spuckte seine Abscheu über diese Worte in den Staub und die Felsen. Er blickte auf die immer kleiner werdende Gruppe von Polizisten und Rotröcken, die Oberst Durnford schützten, sowie auf die Zulu, die sich für den entscheidenden Angriff sammelten.

»Kommen Sie mit mir, Nkosi«, sagte der dunkelhäutige Reiter, den Gregory jetzt wiedererkannte: Er hatte ihn in der Donga, dem trockenen Flussbett, an Oberst Durnfords Seite kämpfen und Feinde töten sehen, bevor dieser den allgemeinen Rückzug befohlen hatte. Trotz des Rückzugsbefehls stand er nun in seiner khakifarbenen Jacke, mit Stiefeln und einem Assegai in der Hand hier, Auge in Auge mit Gregory. In einem am Sattel festgeschnallten Köcher standen, die Spitzen nach oben, zwei Wurfspeere.

Gregory schüttelte den Kopf. »Nein, lass mich und geh!« Er kniete sich neben die Leiche eines Rotrocks, der einen Schuss in die Stirn bekommen hatte, kramte die letzten drei Patronen aus dessen Tasche und klaubte zwei heruntergefallene Patronen aus dem Staub. Er blickte zum dunkelhäutigen Soldaten auf, der nun wieder im Sattel sass, aber zögerte. Für einen kurzen Moment war Gregory zu fliehen versucht, doch die Abscheu, die er bei den Worten des Transportoffiziers empfunden hatte, führte ihn zu seiner unumstösslichen Haltung zurück: Sein Platz und sein Schicksal waren bei Durnfords Männern, die ihre Gewehre immer wieder luden und sie zum Schiessen, Schlagen und mit dem Bajonett zum Stechen verwendeten. Ausser der Uniform, die er am Leib trug und seiner Ehre gab es nichts von Wert in seinem Leben - weder Emily noch nennenswerten Besitz.

Er blickte in die Ferne und sah den Rücken des fliehenden Transportoffiziers sowie den Hinterteil von dessen Pferd, das über eine Anhöhe zum Fluss hinunter verschwand. Immerhin war der Trommlerjunge in Sicherheit.

Hinter ihnen ertönte ein Schrei. Ein junger Zulu, der zur Vorhut der sie umzingelnden rechten Angriffsfront gehörte, sprang über einen Felsen und rannte mit vorgestrecktem Speer in ihre Richtung.

Der Reiter wendete sein Pferd, womit er sich beinahe zwischen dem entgegenkommenden Krieger und Gregory positionierte. Dieser betätigte währenddessen den Verschluss seines Martini-Henry-Gewehrs, lud eine Patrone und entriegelte es. Er hob die Waffe an die Schulter, zielte am tapferen Mann, der ihn deckte, vorbei und betätigte den Abzug.

Klick.

»Verdammt!« Gregory zog den Ladehebel, um die klemmende Patrone auszuwerfen und sah, dass mit dieser zusammen Dreck und Staub zu Boden fielen. Wenn der dunkelhäutige Reiter jetzt davonritt, wie es ihm befohlen war, könnte er sich retten, während Gregory seinen Angreifer mit dem Bajonett entgegentreten müsste. Seine Glieder waren schwer und seine Kehle ausgedörrt.

In diesem Moment liess der Reiter seinen Assegai fallen, griff nach hinten, zog einen der längeren Wurfspeere aus der Satteltasche und hob diesen in die Höhe. Im selben Moment, in dem der Krieger an ihm vorbeirannte, holte der Zulusoldat mit dem Arm Schwung und schleuderte den Speer vorwärts und nach unten, in den Rücken des sich Gregory nähernden Zulu, so dass der Mann diesem vor die Füsse fiel.

»Nkosi, kommen Sie mit mir«, wiederholte der Reiter, diesmal drängender. Doch Gregory schüttelte den Kopf. »Nein, danke, ich ...«

KWAZULU-NATAL IN DER GEGENWART

Der Vollmond hob sich aus der Wolkenschicht am Horizont und warf beim Aufsteigen eine goldene Strahlenbahn auf den Indischen Ozean. Es war wunderschön, schon fast perfekt, aber Adam Krüger runzelte trotzdem die Stirn.

Er schritt über den leeren weissen Sand des Strandes von Bhanga Nek, wobei er seine Augen suchend nach links und rechts schweifen liess, wie er dies während seiner Zeit bei der Armee in Angola getan hatte, wenn er auf Patrouille war. Heute Abend hielt er jedoch nicht nach etwas Tödlichem, sondern nach neuem Leben Ausschau. Barfuss, in lockerer kurzer Hose und einem T-Shirt war ihm weder heiss noch kalt. Er fühlte sich mit seiner Umgebung eins, genauso als Teil von ihr, wie die Schildkröten, die er suchte.

Obwohl Adam nun im Frieden lebte, spürte er, dass er seinen rechten Arm beim Gehen anwinkelte, während sein linker Arm gestreckt und entspannt blieb. Es war dasselbe wie vor drei Wochen bei der Wanderung mit Sannie in den Drakensbergen: Wenn er im Busch oder an einem ruhigen, abgelegenen Ort, wie dem Strand, spazieren ging, setzte unwillkürlich das Muskelgedächtnis ein und während seine Augen das Gelände nach einer Gefahr absuchten, hielten seine Hände eine nicht vorhandene Waffe.

Um die sinnlose Anspannung zu vertreiben, schüttelte er im Gehen den Kopf und die Arme, doch dafür war es bereits zu spät. Die Stofftasche, die Adam sich über die Schulter gehängt hatte, hüpfte bei jedem seiner kräftigen Schritte auf dem Rücken. Er hörte fernes Donnergrollen und blickte erneut zum Horizont. Wie er in der Wettervorhersage gesehen hatte, bildete eine Wolkenwand die Vorhut einer Gewitterfront, welche auf die Küste und seine Schildkröten zusteuerte.

An seinem T-Shirt zupfend, nachdenkend und fluchend, lief Adam weiter. Selbst um neun Uhr abends war die Luftfeuchtigkeit immer noch hoch. Er hatte den Strand bereits einmal hinauf und hinunter abgesucht und dabei acht Kilometer zurückgelegt. Der Strand bog sich in der Form einer sanften Sichel, dessen nördlichem Ende sich Adam zum zweiten Mal an diesem Abend näherte. Hier war der Sandstrand am schmalsten und stieg steil zu einer hohen Düne hoch. Dahinter befand sich ein dichter Vegetationsgürtel, ein verworrener Dschungel aus Lalapalmen, Strelitzien und Umdoni-Bäumen.

Der bevorstehende Sturm beunruhigte ihn und verstärkte das bereits vorhandene Unbehagen, welches allerdings nichts mit dem Schlüpfen der Schildkröten zu tun hatte: Er und Sannie hatten sich am Telefon schon wieder gestritten.

Hier draussen gab es kein Netz. Er hatte nur im Camp der Nationalparkbehörde von KwaZulu-Natal, das am südlichen Ende von Bhanga Nek lag, in den Forschungsgebäuden von KZN Ezemvelo, Wi-Fi-Zugang und selbst dort nicht verlässlich.

»Ja, Adam, ich habe gehört, dass du bleiben willst, um den neuen Studierenden zu helfen. Letzte Woche hast du noch erklärt, deine Arbeit dort sei für diese Saison beendet«, hatte sie gesagt, als sie das letzte Mal miteinander gesprochen hatten.

Eigentlich hätte er in seinem Bakkie, dem Pick-up, sitzen und auf dem Weg zurück nach Pennington sein sollen - zu Sannie, ins Haus, das sie seit mehr als einem Jahr teilten.

Adam hatte sie heute wieder anrufen wollen, aber es gab kein Netz. Er hätte ihr von den ungewöhnlich hohen Flutwellen und dem Nest mit den Eiern erzählen wollen, die beim letzten Sturm weggespült worden waren. Und nun deutete alles darauf hin, dass die Front, die auf die Gegend zusteuerte - er blickte erneut nach rechts, als er einen weit entfernten Blitz zucken sah, - noch schlimmer würde.

In diesem Moment entdeckte Adam Spuren. »Mist!«

Er beschleunigte den Schritt, bis er zu einer Stelle kam, an der eine Lederrückenschildkröte eben ein Gelege von vielleicht 100 Eiern abgelegt hatte. Das musste passiert sein, während er am anderen Ende des Strandes entlang gestapft war. Adam ärgerte sich über sich selbst. Hätte er über die Schulter zurückgeblickt, wäre ihm die aus der deutlich erkennbaren Strömung zu seiner Rechten auftauchende Schildkröte möglicherweise aufgefallen, aber er war zu sehr in seine Gedanken an Sannie vertieft gewesen.

Er stand verärgert, mit in die Hüften gestemmten Händen, vor den Flossenabdrücken, die im hellen Mondlicht deutlich zu erkennen waren. Der Donner im Osten wurde lauter und als er in diese Richtung blickte, sah er, dass sich die Wolken bis zum Mond auftürmten. Eine steife Brise liess den schweissnassen Rücken seines T-Shirts trocknen.

Obwohl es keinen weniger geeigneten Ort gab, hatte die Schildkröte ihre Eier an der gleichen Stelle abgelegt, die sie wahrscheinlich schon seit 20 Jahren dafür nutzte. Es war die schmalste Stelle des Strandes und Adam wusste, dass dieser Bereich bei der letzten Serie von Unwettern überflutet und alles weggefegt worden war. Es war ein offenes Geheimnis, dass an der Küste nicht nur immer häufiger Stürme eintraten, sondern diese auch heftiger wüteten. An Ostern vor ein paar Jahren, bevor Adam aus Australien nach Südafrika zurückgekehrt war, hatten mehr als 300 Menschen bei verheerenden Stürmen, die Durban und die Küste der Provinz Natal heimsuchten, das Leben verloren.

Adam schaute auf die Uhr. Die Flut begann hereinzuströmen. Er schaute sich um und sah zwei auf dem harten, nassen Sand knapp oberhalb der Brandung gehende Personen, die sich aus der Richtung des Forschungslagers im Süden näherten. Er erkannte, dass es Jenny und Thabo waren und winkte den beiden. Vielleicht spürten sie, dass er in Bedrängnis war, denn sie begannen zu laufen.

Adam liess sich auf die Knie fallen, nahm die Tasche von der Schulter und begann, an der Stelle, an der die Schildkröte ihr Nest gegraben hatte, mit den Händen im Sand zu schaufeln. Als die beiden Forschungsstudierenden eintrafen, hatte er den Sand zu einem Berg angehäuft.

»Was ist los, Professor?«, fragte Thabo Radebe. Der stämmige junge Mann in Schwimmshorts und einem langärmeligen Buschhemd beugte sich, die Hände auf die Knie gestützt, keuchend nach vorn.

Adam winkte mit einer Kopfbewegung über seine Schulter. »Ein Sturm ist im Anzug und wenn er eintrifft, spülen die Wellen dieses Nest weg.«

»Aha, und jetzt wollen Sie die Eier umquartieren.« Jenny Ellis, in abgeschnittener Jeansshorts und einem weissen Trägertop, beugte sich vor und schaute ins Loch hinunter, das er aushob. Dabei fiel ihr das lange, glatte rote Haar wie ein Vorhang über das Gesicht und sie strich sich eine Strähne davon zur Seite.

Adam sah zu ihr auf. »Ja. Aber es bleibt uns nicht viel Zeit. Die Flut steigt zwar nicht ganz bis hierher, aber dieser Sturm löst bestimmt riesige Wellen aus.« Ein Blitz, der in den Ozean schlug und ein ihm folgender knallender Donnerschlag unterstrichen Adams Worte.

»Also brauchen wir eine Kiste und am besten eine Decke«, stellte Jenny fest.

Adam nickte. »Genau. Jemand von Ihnen muss zurück ins Lager und alles holen, was wir brauchen.«

Thabo warf einen Blick auf den langen Strand.

»Thabo, du bleibst hier und hilfst Adam, äh, ich meine, dem Professor«, bestimmte Jenny. Sie griff in die Hosentasche, zog ein Gummiband heraus und band sich das Haar zu einem Pferdeschwanz. »Ich laufe derweil zum Camp zurück und hole den Polaris. Einverstanden, Prof?«

»Ja«, nickte Adam. Sie war schlau. »So schnell Sie können, bitte, Jen.«

Sie lächelte bei der vertraulichen Anrede und joggte los. Trotz seinen 55 Jahren war Adam wahrscheinlich am fittesten von ihnen.

Thabo liess sich neben Adam nieder.

»Seien Sie vorsichtig beim Graben, Thabo. Wir sind bestimmt schon recht nahe an den Eiern. Sie sind ungefähr...«

»Fünfzig bis sechzig Zentimeter unter der Oberfläche, ich weiss.« Thabo schaufelte mit seinen grossen Händen schnell, aber wie Adam bemerkte, vorsichtig Sand weg.

»Sie machen das gut, Thabo.«

Thabo nickte. »Wie schätzen Sie unsere Chancen, sie zu retten, ein, Professor?«

Adam hatte sich zwar noch nicht daran gewöhnt, ‘Professor’ genannt zu werden, mochte es aber. Wie sollte er Sannie klar machen, dass er, obwohl er eigentlich nicht für diese Studierenden verantwortlich war, gern ein paar zusätzliche Tage damit verbrachte, ihnen zu helfen, einfach weil er ihr Interesse an der Wissenschaft, den Schildkröten und der Umwelt schätzte? Und was sollte er sagen, wenn sie wissen wollte, warum er mitten in der Nacht lieber hier am Strand als zu Hause bei ihr im Bett war? Ach, es war wirklich bedeutend einfacher, über Schildkröten nachzudenken, als über Beziehungen.

»Ich habe das schon einmal gemacht, Thabo. Gewisse Leute sagen, wir sollten die Eier nicht künstlich auszubrüten versuchen, aber manchmal gibt es gute Gründe dafür – beispielsweise jetzt, wo wir annehmen müssen, dass das Nest höchstwahrscheinlich durch einen Sturm zerstört werden wird.«

»Und ausserdem gilt das Argument, dass wir angesichts der steigenden Temperaturen einige Eier in eine kühlere Umgebung bringen müssen. Nur so können wir sicherstellen, dass die notwendige Anzahl von Männchen vorhanden ist, um eine lebensfähige Population in freier Wildbahn zu erhalten.«

»Genau.« Thabo hatte Recht - die Temperatur des Sandes, in den die Schildkröteneier gelegt wurden, entschied darüber, ob die Jungtiere männlich oder weiblich waren. Da die Temperaturen an den Küsten weltweit stiegen, schlüpften mehr Weibchen als Männchen. »Da der Mensch dieses Problem geschaffen hat, ist es auch seine Pflicht, es zu lösen zu versuchen und dafür einzugreifen.«

Adam öffnete seine Stofftasche und zog einen wasserfesten schwarzen Filzstift heraus.

»Ich spüre die Eier, Professor.« Thabo hatte das Graben verlangsamt und bürstete nun von den ersten der tischtennisballgrossen weissen Eiern im Nest, die sichtbar wurden, einzelne Sandkörner weg. Die Eier herauszuheben und umzuplatzieren war eine zeitraubende Aufgabe.

»Es sind die Eier von Lederschildkröten«, erklärte Adam, »weshalb es umso wichtiger ist, sie zu retten. In Bhanga Nek nisteten ‘Unechte Karettschildkröten’ wie auch ‘Lederschildkröten’, doch letztere sind sowohl seltener wie auch stärker gefährdet. Während nämlich erwachsene unechte Karettschildkröten in den Gewässern vor der Küste ihres Geburtsortes bleiben, durchstreiften Lederschildkröten die Weltmeere und sind deshalb einem weitaus grösseren Risiko ausgesetzt, als unerwünschter Beifang im Netzt von kommerziellen Fischern hängen zu bleiben und zu sterben.«

Als sie das Geräusch eines sich von Süden her nähernden laut dröhnenden Motors hörten, drehten sich die beiden Männer um. »Das ist Jenny«, sagte Adam. »Sie muss zum Camp gesprintet sein.«

Jenny raste mit dem Vierradquad dem Ufer entlang und hielt kurz vor der Stelle, an der sie gruben, an. Sie sprang vom Strandquad und brachte drei Kisten. »Ich habe den Anhänger montiert«, erklärte sie.

»Gute Idee«, lobte Adam. Er nahm den Deckel des Permanentstifts ab und Thabo rückte im Sand etwas zur Seite, um ihm Platz zu machen. Adam kniete sich hin und begann damit, sorgfältig einen schwarzen Punkt auf die Oberseite jedes Eis zu malen. »Wissen Sie, warum wir das tun?«

Jenny beantwortete die Frage: »Im Gegensatz zu einem Huhn kann eine Schildkröte ihre Eier nicht umdrehen. Die Jungtiere halten sich deshalb während ihrer Entwicklung an der Innenseite der Eierschale fest und entziehen dieser Nährstoffe, worauf sich über ihnen, oben im Ei, Flüssigkeit ansammelt. Das bedeutet, dass wenn man jetzt ein Ei aus dem Nest nehmen und umdrehen würde, die kleine Schildkröte im Inneren des Eis ertrinken müsste.«

»Das ist genau richtig erklärt.« Vorsichtig nahm Adam ein Ei nach dem anderen heraus, markierte es und reichte es entweder Thabo oder Jenny. Diese legten die Eier, den schwarzen Punkt nach oben gerichtet, in die mit einem Strandtuch ausgekleideten Boxen. Adam klaubte ein Thermometer, das, genau wie die Schildkröteneier, die Grösse und Form eines Tischtennisballs aufwies, aus seiner Tasche. Als sie alle Eier aus dem Nest gehoben, markiert und in die drei Kisten gelegt hatten, legte er das eiförmige Thermometer dazu, nahm es etwas später wieder heraus und notierte die gemessene Temperatur.

Schliesslich luden sie die Kisten in den Anhänger, worauf Adam Thabo anwies, sich neben Jenny auf den Beifahrersitz des Quads zu setzen. »Ich gehe zu Fuss.«

»Sind Sie sicher, Professor?«, fragte Thabo.

Adam grinste. »Klar, so alt bin ich nun auch wieder nicht, jedenfalls noch nicht. Ausserdem will ich neben dem Polaris herlaufen und ein Auge auf die Eier haben. Fahren Sie bitte langsam, Jenny.«

Die Studentin nickte, stieg ein, startete den Motor und fuhr, sich an die Laufgeschwindigkeit, die Adam eingeschlagen hatte, anpassend, in zügigem Schritttempo auf dem festen Sand knapp oberhalb der steigenden Flut.

Während des Laufens spürte Adam Tropfen auf seinem Gesicht. Der Himmel hatte sich verdüstert, die Wolken den Mond verschlungen, der Wind aufgefrischt und Adam fröstelte ein wenig. Der Donner klang wie ständiges fernes Mörsergeschütz und ein erneuter Blitzeinschlag liess ihm den Atem stocken. Zum Glück unterhielten sich die Studierenden miteinander und sahen nicht zu ihm hin.

Jenny achtete aber beim Fahren aufmerksam auf die Umgebung. »Professor?«

Adam blickte vom mit Schildkröteneiern beladenen Anhänger auf und sah, dass Jenny den Strand hinunter deutete.

»Ist das eine ... Schildkröte?«, fragte Thabo mit lauter Stimme, um das Tosen der Brandung zu übertönen. Jede der Wellen schien höher als die vorangehende zu sein und ausserdem prasselten jetzt dicke Regentropfen auf Adam herunter, während Thabo und Jenny unter dem Dach der kleinen Kabine des Fahrzeugs etwas geschützt waren.

Während Jenny verlangsamte und den Polaris in den Kriechgang schaltete, schaute Adam in die Richtung, in die sie zeigte.

»Was zum Teufel istdas?« Unvermittelt hob Jenny eine Hand vom Lenkrad des Vierradgefährts und hielt sie sich vor den Mund. »Oh, nein! Ist das eine Leiche?«

»Fahren Sie weiter, Jenny!«, wies Adam sie an, denn ihm schien, sie habe recht. »Und Sie, Thabo, steigen bitte aus, gehen neben dem Anhänger her und behalten die Eier im Auge.«

Jenny hielt das Fahrzeug an und Thabo kletterte hinaus. »Wir kommen mit Ihnen, Adam, dann können wir Ihnen helfen.«

Adam ging zu ihrer Seite des Quads und hinderte sie am Aussteigen. »Jenny, Sie sind jung - beide. Ersparen Sie sich den Anblick eines gewaltsamen Todes, denn Sie können solche Bilder weder rückgängig machen noch sie je vergessen.«

Sie sah ihm in die Augen und deutete gleichzeitig auf die Tätowierung auf seinem Arm, die ein Fallschirm-Emblem zeigte. »Sie waren in den alten Zeiten in der Armee und im Krieg, ja?«

»Ja, ich war ein ‘Parabat’, ein Fallschirmjäger. In Angola.«

Thabo schluckte hörbar, als er an ihm vorbei zu dem dunklen, leblosen Objekt blickte, das nun das Ufer erreicht hatte und von den Wellen auf den Sand gerollt wurde. »Komm, Jenny, bringen wir die Eier zurück.«

Adam klopfte Thabo auf den Arm. »Guter Entschluss, mein Freund. Dieses Wetter ist zum Kotzen, also bringen Sie bitte die Eier in Sicherheit, damit die kleinen Schildkröten eine Chance erhalten.« Wenn sie die Schildkrötenembryonen retten wollten, war es wirklich notwendig, die Eier unter Dach und Fach zu bringen.

Thabo nickte und Jenny drehte den Anlasser.

»Ich komme auch gleich«, sagte Adam. »Aber rufen Sie bitte die Polizei, wenn Sie im Lager ankommen.«

»Wird gemacht, Professor.«

Als Adam zum Ufer ging, malträtierte ihn heftiger Regen. Die Brandung hatte nachgelassen, doch der auflandige Wind peitschte weisse Kappen auf den Wellen zu wilder Raserei. Jetzt konnte er mehr erkennen.

Es war ein dunkelhäutiger Mann, der aber nicht wie ein Schwarzer aussah. Er trug Jeans, sein rechtes Bein war unterhalb des Knies abgetrennt und der Kopf nur noch zur Hälfte vorhanden, was die Identifizierung erschweren würde. Das Hemd war ihm vom Körper gezerrt worden und ein Hai hatte den Torso geöffnet. Adam stand über den Überresten. ‘Sein Herz ist nicht mehr da’, ging es ihm durch den Kopf.

Adam watete bis zu den Knöcheln ins Wasser, packte einen Arm und das unversehrte Bein und zog den Körper auf trockeneren Sand hinauf. Er durchsuchte die Hosentaschen - nichts. Der Mann trug eine Taucheruhr mittlerer Reichweite und sein noch vorhandener Fuss war nackt. Was Adam aber überraschte, war die Jeans. Dieser Mann war bestimmt weder ein unglücklicher Fischer noch ein Einheimischer, der nach übermässigem Alkoholkonsum schwimmen gegangen war.

Adam richtete sich auf und schaute den Strand entlang. Jenny und Thabo hatten das Camp beinahe erreicht. Er wollte auch dorthin, um den Polaris und eine Plastikplane, in die er die Leiche einwickeln konnte, zu holen. Die Polizei würde den Toten untersuchen müssen, aber da er vom Meer angespült worden war, gab es, jedenfalls hier am Strand, keinerlei Spuren, die besondere Hinweise geben konnten. Somit gab es auch keinen Tatort zu sichern. Er hätte gern Sannie angerufen und sie gefragt, ob er sonst noch etwas tun solle, bis die lokale Polizei eintraf, was Stunden dauern konnte.

Adam blickte wieder auf den Mann hinunter, dann schloss er die Augen. Er atmete den Geruch des Meeres tief ein, lauschte dem Rauschen der Wellen und konzentrierte sich auf den auf seine Haut prasselnden Regen. Trotzdem schaffte er es nicht, dem Rat seines Psychiaters zu folgen und im Hier und Jetzt zu bleiben, sondern wurde wieder nach Angola versetzt. Das Donnergrollen wurde zum Krachen von Mörsern und die Reinheit und der Frieden des Meeres vom Gestank des Todes und von Kordit verdrängt.

Er drehte sich um, ging ein paar Schritte und atmete die Nachtluft tief ein. Regen tropfte ihm von der Nase auf die Lippen und liess das Hemd und die Shorts an seinem Körper kleben. Adam fuhr sich mit den Händen durch das kurzgeschnittene silberblonde Haar und versuchte, die Erinnerungen aus dem Kopf zu drängen.

Als er sich umdrehte, bemerkte er, dass etwas halb unter Wasser in den Wellen herumgewirbelt wurde. Er watete erneut ins Meer und streckte die Hand nach dem viereckigen, unförmigen Gegenstand aus, der in mehrere Lagen Luftpolsterfolie gewickelt war, die ihn über Wasser hielt.

Adam machte einen grossen Bogen um die Leiche und versuchte, sie nicht anzuschauen. Dann nahm er das Paket mit sich auf den trockenen Sand. Der Regen hatte nachgelassen und hörte schliesslich ganz auf. Die Wolken öffneten sich wie ein Spalt in den Vorhängen eines neugierigen Nachbarn und ein Strahl von Mondlicht fiel auf das aufgewühlte Meer und den Gegenstand in seinen Händen.

Er war unförmig und ziemlich schwer, etwa drei bis vier Kilogramm schätzte Adam. Mit nassen, vom Regen aufgeweichten Fingern, zerrte er umständlich am Klebeband und versuchte, den Inhalt auszuwickeln. Offensichtlich wollte jemand, dass das Ding unbedingt trocken blieb.

Als er das Paket in den Händen drehte, löste sich der Plastik und gab eine Art Gehäuse frei, das alt aussah. Es bestand aus einem im Mondlicht schimmernden Metall, vielleicht Messing oder Kupfer, und als er es schliesslich gänzlich ausgewickelt hatte, durchzuckte ihn der Gedanke, es sehe wie eine Requisite aus einem alten Geschichts- oder Fantasyfilm aus. Es wirkte wie eine mit unechten Edelsteinen oder Halbedelsteinen besetzte, mit dekorativen Metallarbeiten verzierte Mini-Schatztruhe.

Plötzlich ertasteten Adams Finger einen Riegel und als er diesen betätigte, öffnete sich die Truhe. Ein Buch kam darin zum Vorschein, das wie eine mittelalterliche Bibel aussah. Als er den harten, abgegriffenen Ledereinband aufklappte, sah er mit Worten bedeckte Pergamentseiten, die ihn an die kalligraphischen Schriften von Mönchen erinnerten. Allerdings waren die Texte weder in englischer noch lateinischer Sprache, sondern in arabischer Schrift geschrieben.

Adam warf einen weiteren Blick auf die Leiche, deren Haut trotz ihrer Blässe die Farbe hellen Kaffees hatte. Die Jeans, die der Mann trug, bewies, dass er weder schwimmen noch tauchen wollte, aber nichts verriet, ob das gut verpackte Buch, möglicherweise eine antike Ausgabe des Korans, ihm gehörte.

NACH DEM ZULUKRIEG, NATAL, 1880

Es klopfte an der Tür. »Ich bringe Grüsse von Hellfire Jack, Mister Gregory, Sir «, rief die Stimme von draussen. »Sie haben einen Termin mit einer Leiche und einer Journalistin.«

Peter Gregory öffnete ein Auge im schummrigen, strohgedeckten Zweizimmer-Bauernhaus, das nach Holzrauch, Schimmel und Frau roch. Preeti, mit vollem Namen Harpreet Naidoo, die jetzt Grace genannt werden wollte, bewegte sich neben ihm warm unter dem Laken und der Decke.

»Verschwinden Sie, Phillips«, krächzte Gregory. »Heute ist Sonntag, Tag des Gebets und der Ruhe.«

Sergeant Gavin Phillips brummte. »Gut, Sir. Aber der Major war sehr unnachgiebig, er verlangt nachIhrem sofortigen Kommen, Sir. Darf ich ins Haus kommen? Hier draussen regnet es ziemlich stark.«

Phillips war zwanzig, siebzehn Jahre jünger als Gregory. In der britischen Armee wäre er Second Lieutenant gewesen, ein Frischling in seinem ersten Kommando. Da er jedoch als Sohn eines wohlhabenden Zuckerrohrbauern in der Kolonie aufgewachsen war, hatte er sich den örtlichen Streitkräften angeschlossen. In der Hoffnung, in den Einsatz zu kommen, hatte sich Gavin Phillips bei der berittenen Polizei gemeldet, aber es war zu spät - der Krieg wurde beendet, bevor er im Zorn einen Schuss abfeuern konnte. Allerdings waren in Isandlwana so viele Polizisten ums Leben gekommen, dass Phillips in kürzester Zeit vom Constable zum Sergeant aufgestiegen war.

»Nein.« Gregory fuhr sich mit der Hand durch seine ungewaschene, dicke, dunkle Mähne, die ihm bis auf den Kragen hing.

Schwarze, von einem passenden Vorhang aus seidigen Fransen umrahmte Augen lugten über die Decke und zwinkerten ihm zu. Gregory blinzelte zurück.

Phillips klopfte an die Tür. »Sir, der Major hat mir gesagt, ich dürfe nicht ohne Sie ins Lager zurückkehren, sonst reisse er mir den Kopf ab.«

Gregory griff nach seiner Taschenuhr, die auf dem abgesägten Baumstumpf lag, der als Nachttisch diente. Dabei streifte er mit dem Handrücken die quadratisch geformte leere Ginflasche, die umkippte und klirrend auf dem schieferharten Boden aus poliertem und gehärtetem Kuhmist landete. Grace schreckte auf und zog die Decke erneut über ihren Kopf.

Er schwang seine Beine über die Seite des Betts aus Holz und Seilen und zog seine Kavalleriehosen und Stiefel an. Als er stand, zog er die Hosenträger über die Schultern seines kragenlosen, schmutzigen Unterhemdes. Donner grollte wie Chelmsfords in der Ferne abgefeuerte Vierpfünder und ein Blitzschlag knallte wie eine berstende Granate.

Gregory hob den hölzernen Riegel aus seiner Verankerung und öffnete die Tür einen Spalt. Phillips stand, die Faust bereits für ein weiteres Klopfen erhoben, davor und hielt nun inne. Regen tropfte von seinem cremefarbenen Helm auf den dicken Kord seiner dunkelbraunen Natal Mounted Police-Uniform. Gregory nahm einen Hauch von Pferd und Schweiss wahr.

»Ich bin in fünfzehn Minuten draussen, Phillips. Warten Sie in der Scheune und fragen Sie Samuel, ob er …«

»Ich habe es dem verdammten …«

Gregory hielt einen Finger hoch. »Bitten Sie ConstableKhumalo, mein Pferd zu satteln.«

»Das habe ich bereits getan, Sir. Und wenn Sie mir gestatten, das zu sagen: Dieser Typ, Khumalo, hat so etwas von einer arroganten, für einen Schwarzen völlig unpassende Haltung.«

Gregory griff nach seiner Polizeiuniform, die an einem Haken hing. »Das liegt daran, dass er ein Prinz ist, Phillips, das Mitglied einer königlichen Zulu-Familie. Am besten vergessen Sie das nicht. Wenn Sie zu Hause in London wären, würde er Sie wegen Ungehorsam kassieren und auspeitschen lassen. Ich komme gleich raus.«

Gregory wartete lange genug, um Phillips durch den Schlamm zur Scheune stapfen zu sehen, dann schloss und verriegelte er die Tür. Er warf die Uniformjacke auf das Bett, ging zur Feuerstelle und stiess mit der Spitze eines verrosteten Martini-Henry-Bajonetts in die fast erloschene Glut des Feuers.

Es war Mai und in den Midlands von Natal war es im nahenden Winter kälter, als es sich Gregorys entfremdete Familie in England je hätte vorstellen können. Der für die Jahreszeit untypische späte Regen, der teilweise durch das Strohdach drang, machte die Situation noch ungemütlicher. Gregory legte einen Zapfen auf die glimmenden Kohlen, bis eine Flamme daraus züngelte und zündete sich damit eine dünne Zigarre aus einer Zinnkiste auf dem einfachen gemauerten Kaminsims an. Er hustete.

Grace tauchte wieder auf und schlängelte sich die Matratze hinauf, bis sie mit dem Rücken am Kopfende des Bettes lag. Obwohl sie das Laken hochhielt, sah Gregory den Schatten einer dunklen Brustwarze unter einer verrutschten Falte hervorlugen. Er spürte ein Ziehen in seinem Unterleib.

Sie runzelte die Stirn. »Ich neige dazu, den aktuellen medizinischen Erkenntnissen, Rauchen sei der Gesundheit und einer besseren Atmung zuträglich, zu widersprechen.«

»Preeti …«

Sie runzelte die Stirn. »Grace.«

»Dein indischer Name hat mir besser gefallen. Jetzt, wo du eine gottesfürchtige, getaufte Christin bist, solltest du bereuen, was wir vor einer Stunde getan haben, und mich nicht über das Rauchen belehren.«

Sie zog das Laken hoch, um ihr Gesicht vollständig zu bedecken. »Sie sind ein ganz und gar furchtbarer Mensch, Captain Peter Gregory. Ich werde für Ihre Seele beten.« Grace sprach ihn gern mit seinem früheren Armeedienstgrad, Captain, an, den er innehatte, bevor er zur Polizei ging. Sie fand, er klinge wichtiger als sein Polizeidienstgrad als Sub-Inspector. Grace war noch in ihren Zwanzigern und legte grossen Wert auf gesellschaftliches Ansehen. Sie blinzelte ihn erneut an, wobei das Bettlaken nur noch ihre Augen freigab. »Musst du gehen?«, säuselte sie.

Er legte seine Zigarre in einen Aschenbecher aus dem Rückenwirbel einer Giraffe, die Löwen am Ufer des Umfolozi-Flusses gerissen hatten und den er aus ihren Überresten geklaubt hatte. Dann zog er sich seine Uniformjacke über und knöpfte sie zu. »Wenn Hellfire Jack Dartnell ruft, sagt man nicht nein.« Gregory nahm seinen Pistolengürtel von der Lehne des Stuhls und schnallte ihn um. »Ausserdem würde mich sonst niemand einstellen.«

Gregory zog den Revolver, schlug den Hahn zurück und drehte die Kammer. Als er sich vergewissert hatte, dass sie sauber war, schob er sie ins Holster.

»Du hattest wieder Albträume, Peter«, sagte Grace.

Er schaute in ihre Richtung, liess seine Augen aber auf der weiss getünchten Wand über ihrem Kopf ruhen. Sein Geist projizierte wie eine Laterna Magica das Bild mit einem Feld voller nackter Körper, die vom Brustbein bis zur Leiste aufgeschlitzt waren und aus denen die Eingeweide quollen. Feuer flackerten in den Ecken der Szene und ein einzelner Schuss liess das Wiehern eines sterbenden Pferdes verstummen. Er kniff die Augen zusammen, denn er erinnerte sich jetzt daran, dass er in den frühen Morgenstunden schreiend aufgewacht war.

»Peter ...«

Er öffnete die Augen und brachte ein Lächeln zustande. »Wahrscheinlich der Fisch aus der Dose, den wir zum Abendbrot hatten.«

Grace schüttelte den Kopf. »Es gibt keinen Grund, es auf die leichte Schulter zu nehmen. Deine Seele ist verletzt, aber dein Schmerz stammt vielleicht aus einem deiner früheren Leben.«

Gregory schnaubte. »Ich bezweifle, dass dein neuer Freund, der Baptistenpastor, an deine hinduistische Vorstellung von Reinkarnation glaubt, Preeti.«

»Grace ...«

Er setzte seine Pickelhaube auf und justierte den Kinnriemen. »Ich glaube nicht an frühere Leben.«

»Als wir das erste Mal zusammen waren, Peter, hattest du schon Probleme. Das Karma lehrt uns, dass wir unsere Situation, unser gegenwärtiges Leben ändern können, ganz gleich, was wir im letzten Leben an Leid erlitten haben.«

Gregory nahm seine Zigarre in die Hand und nahm einen weiteren Zug. Der Tabak belebte ihn, auch wenn er wieder hustete. Er drückte sie aus. Gregory sah die im Bett liegende Grace an und schwelgte einige Augenblicke lang in unreinen Gedanken. Er seufzte. »Ich muss gehen.«

Sie liess das Laken ein wenig herunter, um ihn die bessere Sicht geniessen zu lassen und lächelte. »Willst Du es dir nicht anders überlegen?«

Wenn er die Schrecken der letzten zwölf Monate nicht gerade in Gin ertränkte, war Grace das Einzige, das ihm helfen konnte, diese zu vergessen. Es fühlte sich wie ein Fluch an, dass die schlimmen Erfahrungen selbst in ihren Armen und in ihrem warmen Bett, wie ein Krebsgeschwür in ihm hochkochten und ihn von innen her auffrassen.

Es war eine Teufelsspirale, aber er wusste auch, dass es half, etwas zu tun, selbst wenn dies bedeutete, im Regen zu reiten. »Phillips wird bald zurück sein und nach mir suchen. Dann ist es am besten, wenn er dich in den Kleidern eines Dienstmädchens beim Staubwischen antrifft.«

Mit der übertriebenen Langsamkeit einer Varieté-Schauspielerin senkte sie den Blick. »Ja... Sir.«

Am liebsten hätte er sich die Jacke wieder vom Leib gerissen, aber stattdessen öffnete er die Tür und ging in den Regen hinaus. Grace war endlich auf dem richtigen Weg in ihrem Leben. Sie brauchte ihn und seine Melancholie, die sie herunterzog oder ihren Ruf ruinierte, nicht, wenn sie sich schon so sehr bemühte, diesen zu retten.

Grace war dankbar für sein Angebot, auf seiner Farm Zuflucht zu finden. Trotzdem hatte sie ihm höflich und geschäftsmässig klargemacht, dass sie trotz der Anziehung, die sie füreinander empfanden, nicht zu bleiben beabsichtigte.

»Ich bin dem Leben als Zwangsarbeiterin auf einem Bauernhof entflohen, also habe ich keinerlei Absicht, den Rest meiner Tage damit zu verbringen, Ställe auszumisten oder Kühe zu melken«, hatte sie ihm halb im Scherz erklärt. »Um Himmels willen, Peter, du kannst dir ja nicht einmal Arbeitskräfte leisten.«

Ihre Worte hatten ihn geschmerzt, aber sie waren wahr. Er lebte von seinem Gehalt als Polizist und in letzter Zeit unterstützte er auch sie. Er wusste, dass ein Teil seines Problems darin bestand, dass er sich weder all das Blut aus dem Gedächtnis noch den Klecks der Schuld von der Seele waschen konnte, so sehr er sich auch bemühte. Wenn er nicht gerade auf der Suche nach einem Verbrecher ausritt, fiel es ihm schwer, überhaupt aus dem Bett zu kommen, geschweige denn, auf dem Hof zu arbeiten.

Grace hatte auch keinen Hehl aus ihren Absichten mit dem Baptistenpastor gemacht. »Er sieht gut aus und ich glaube, er mag mich«, hatte sie gesagt, und es waren offene, beiläufige Bemerkungen wie diese, die ihn wissen liessen, dass sie sich bald auf den Weg machen würde. Und das war wahrscheinlich auch gut so.

»Hauptmann«. Samuel führte ihre Pferde aus dem Stall, als Gregory sich näherte. Der Regen hatte nachgelassen, es nieselte nur noch. Phillips kam heraus, die Hände um einen Zinnbecher mit dampfendem Tee geschlungen.

»Sawubona, Eure Hoheit, guten Tag«, sagte Gregory.

Samuel lächelte. »Sergeant Phillips sagt, wir haben zu tun.«

»Dann lassen Sie uns beginnen.« Gregory stellte einen Fuss in Bullets Steigbügel und hievte sich in den Sattel auf dem Rücken des schwarzen Hengstes. Er schob seinen Martini-Henry in den Gewehrhalter. »Kommen Sie, Phillips.«

Samuel sass bereits im Sattel und war Gregory, schon bevor der junge Sergeant überhaupt aufgesessen war, dicht auf den Fersen.

Sie ritten zwei Stunden auf schlammigen Pisten, die die smaragdgrünen Hügel Natals wie frisch gefurchte Narben durchschnitten. Schliesslich erreichten sie die Mischung aus baufälligen strohgedeckten Hütten, Holzhäusern und Backsteinbauten der kolonialen Hauptstadt Pietermaritzburg.

Die Luft war drückend schwer vor Feuchtigkeit und wenn sich zwischendurch einmal ein Sonnenstrahl durch die Wolken zwängte, brachte dieser sie in der dicken Wolle der Uniformen und auf den Decken der Pferde zum Schwitzen. Allerdings war es immer noch besser als an der Küste, wo Grace herkam, und wo die indischen Arbeiter in der drückenden Hitze und Feuchtigkeit schwitzten, wenn sie das Zuckerrohr hackten, das die Taschen der Farmer füllte und den Motor des Imperiums antrieb.

Der Krieg gegen die Zulu hatte zusätzliche Gebäude, Menschen, Strassen, Kolonisten, Soldaten und mehr Sünden gebracht, und nachdem das Volk des Himmels, wie sich die Zulu selbst nannten, besiegt wurde, warfen mehr als ein Mann und eine Frau vom Strassenrand her einen Seitenblick auf Samuel. Diejenigen, die es taten, konnten seinem grimmigen Blick nicht lange standhalten. Er trug zwar die Kleider eines weissen Mannes, aber mit seiner aufrechten Haltung, seinen Speeren und seinem Gewehr war er der Inbegriff eines Kriegers.

Als sie das imposante zweistöckige Backstein-Hauptquartier der Natal Mounted Police, der berittenen Polizei Natals, erreichten, blieb Samuel draussen, um auf die Pferde aufzupassen. Ein uniformierter Sergeant führte Gregory und Phillips hinein und eine ältere Zulufrau folgte ihnen über den polierten Holzfussboden des Flurs und wischte Wasser und Schlamm auf, den sie hinterliessen.

»Major Dartnell wird Sie jetzt empfangen, Unterinspektor Gregory«, meldete der Sergeant, als sie die Tür des Kommandanten erreichten.

»Gut, danke.« Phillips verlagerte das Gewicht von einem Fuss auf den anderen und wartete darauf, ebenfalls hereingebeten zu werden, aber es gab keine weiteren Anweisungen. »Wir sehen uns gleich.«

Gregory nickte und klopfte.

»Kommen Sie.«

Er öffnete die Tür, salutierte und nahm seinen Helm ab. Dartnell sass hinter einem grossen Mahagonischreibtisch. Das wolkengedämpfte Licht von draussen wurde durch eine heisse und rauchende Öllampe ergänzt, die auf dem Schreibtisch des Majors brannte. Er blickte von seinen Papieren auf und strich sich mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand über seinen kurzen, spitzen Bart.

»Gregory.«

»Sir.« Gregory setzte sich.

Obwohl Dartnell nur ein oder zwei Jahre älter war als Gregory, hatten sich seine Haare bereits gelichtet. Seine Augen starrten Gregory an, als wäre er eine Beute. Hellfire Jack hatte sich den Respekt seiner Männer nicht nur durch seine geradlinige Art und seine Loyalität ihnen gegenüber verdient, sondern auch durch seine Dienstvergangenheit. Während der indischen Rebellion war er, nachdem er als erster ein feindliches Fort gestürmt hatte, für das Victoria-Kreuz vorgeschlagen worden und später hatte er in Bhutan und im Zulu-Krieg gedient. Dartnell stützte die Ellbogen auf die Schreibunterlage und lehnte sich vor.

»Sind Sie bei klarem Verstand, Gregory?«

Peter Gregory war verblüfft, hielt aber lässig eine Hand vor den Mund und tat, als streichle er seinen Schnurrbart. »Ich habe heute Morgen nicht getrunken, wenn Sie das meinen, Sir.«

»Nein, das meine ich nicht, Gregory. Aber manche Männer werden von ihren Erfahrungen auf dem Schlachtfeld geplagt und in ihnen breitet sich ein Unwohlsein aus, das sie nicht abschütteln können. Sie ziehen sich aus der Gesellschaft zurück und flüchten sich in die eine oder andere unangemessene Substanz oder Tätigkeit.«

»Ich bin bei guter Gesundheit, Sir.«

Der Major musterte ihn von oben bis unten und schnaubte. »Wenn Ihr Verstand noch funktioniert, habe ich eine Aufgabe für Sie. Ich erinnere mich, dass Sie diesen Kerl, Blundell, vor Gericht gebracht haben.«

Gregory nickte. »Ja, er hatte ausgesagt, seine Frau habe sich mit der rechten Hand in den Kopf geschossen, obwohl einige einfache Nachforschungen ergaben, dass sie Linkshänderin war. Er war ein Glücksspieler und hatte hohe Schulden und eine Geliebte.«

»Hmmm. Wohl nicht der schwierigste Fall, aber Sie haben ihn bis zum Ende durchgezogen und der Kerl hat sein Verbrechen zugegeben.«

»Ja, Sir«, sagte Gregory und fragte sich, was dieses Kompliment bezwecken solle.

»Es hat einen weiteren Mord gegeben«, berichtete Dartnell. »Ein ehemaliger Armeeoffizier wurde ermordet und nach Art der Zulu aufgeschlitzt.« Der Major nahm einen Stift in die Hand, tauchte ihn in Tinte und kritzelte etwas auf ein Stück Papier. »Dies sind der Name des Verstorbenen und der seiner Farm, an der Strasse nach Dundee.«

»Ja, Sir.«

Dartnell hörte auf zu schreiben und sah zu ihm auf. »Einige Farmer in der Gegend sind in Aufruhr, da es den Anschein macht, es handle sich um das Werk abtrünniger Zulus.«

»Mir ist nicht bekannt, dass wir seit ihrer Niederlage im letzten Jahr irgendwelche Probleme mit den Zulu hatten, Sir«, bemerkte Gregory, »und schon gar nicht hier, auf der Natal-Seite der Grenze zu Zululand.«

Der Major schob den Zettel über den Schreibtisch und Gregory nahm ihn entgegen. »Die haben wir auch nicht und deshalb schicke ich Sie, um den Mord zu untersuchen.«

Gregory warf einen Blick auf den Zettel. Er kannte die ungefähre Lage des Hofes. Dann sah er zu Dartnell auf. »Phillips sagte etwas von einem Journalisten, Sir?«

»Vermutlich eine Journalistin«. Dartnell wühlte sich durch einen Stapel Papiere auf seinem Schreibtisch, bis er das gesuchte fand, und sah es sich an. »Ja genau. Eine Frau, und erst noch eine Amerikanerin.« Er zog eine Grimasse, blickte von dem Papier auf und zog die Augenbrauen hoch. »Eine Frau mit Titel, Lady Beecham, aber eigentlich Teresa O'Kane. Sie reist allein, ist von ihrem früheren Ehemann, Lord Beecham, getrennt und behauptet, eine enge Bekannte von Kaiserin Eugénie zu sein.«

Gregory brauchte einen Moment, um sich an etwas zu erinnern, das er im ‘Natal Witness’ gelesen hatte. »Die Mutter des verstorbenen französischen kaiserlichen Prinzen, Sir? Ist sie nicht auf dem Weg in die Kolonie, Sir?«

»Sie ist schon hier.« Dartnell holte tief Luft, wobei seine Brust anschwoll, runzelte die Stirn und nickte. »Ihre Majestät ist gekommen, um Prinz Louis’ ersten Todestags zu gedenken, der sich am ersten Juni, also sehr bald, jährt. Die Kaiserin hat sich auf eine Gedenkreise begeben, um auf den Spuren ihres Sohnes zu wandeln und an der Enthüllung eines neuen Denkmals am Ort seines Todes teilzunehmen.«

Gregory nickte. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte sich ihr Leben verändert. War es schon ein Jahr her? Nur ein Ereignis konnte die unauslöschliche Schande überstrahlen, dass dreizehnhundert britische, koloniale und einheimische Truppenangehörige an diesem verdammten Felsen, Isandlwana, überrannt und getötet worden waren, nämlich der Tod eines einzelnen Franzosen. Napoleon Bonapartes Grossneffe war in einem unbedeutenden Scharmützel in einem namenlosen Donga, einem ausgetrockneten Nebenfluss des Tshotshosi-Flusses in Zululand, umgebracht worden.

»Miss O'Kane«, fuhr Dartnell fort, »oder LadyBeecham, scheint sich mit der Kaiserin treffen und an der Gedenkfeier teilnehmen zu wollen. Aber zuerst müssen wir uns von der Richtigkeit ihrer Behauptungen überzeugen. Die Nachforschungen dauern noch an, aber die Dame benötigt eine Eskorte, da sie anscheinend auch die wichtigsten Schlachtfelder des letzten Feldzugs besuchen will.«

»Sir ...«

Dartnell hob eine Hand. »Immer noch Ihr unvermeidlicher Protest, Gregory? Ja, ich muss einen armen Kerl als Anstandswauwau für die gute Dame abstellen. Aber es gibt noch einen zusätzlichen Grund, warum ich möchte, dass Sie den Schritten von Lord Chelmsfords Feldzug folgen.«

Gregory drückte mit Daumen und Zeigefinger auf seinen Nasenrücken. Er fühlte sich schwindlig und selbst wenn er die Augen schloss, erschienen silberne Flecken am Rande seines Blickfeldes.

»Gregory!«

Er öffnete die Augen. »Sir.«

»Hören Sie zu!«

»Ja, Sir.«

Dartnell seufzte und seine Schultern sackten ein wenig nach vorn. »Sie sind einer meiner besten Offiziere, Peter, und zweifellos der schlauste, wenn dies auch nicht für Herzensangelegenheiten gilt.«

Gregory holte tief Luft und wollte etwas erwidern, doch Dartnell hielt ihn mit einer erhobenen Hand davon ab.

»Schon gut, was zwischen Ihnen und Ihrer indischen ‘Haushälterin’vorgeht, geht mich nichts an. Nein, Gregory, es gibt noch etwas anderes, das Sie für mich tun müssen.«

Gregory schwieg, während Dartnell in weiteren Dokumenten blätterte, bis er das Gesuchte fand. »Ich habe hier ein Schreiben von Lord Chelmsford. Was ich Ihnen jetzt sage, Gregory, ist allerdings streng vertraulich und niemand sonst darf vom Inhalt dieser Korrespondenz etwas erfahren. Haben Sie das verstanden?«

Gregory nickte. »Ja, Sir.« Chelmsford war zu Beginn des Krieges im Januar 1879 Oberbefehlshaber der Invasion in Zululand gewesen. Er hatte den schrecklichen Fehler begangen, seine Truppen bei Isandlwana aufzuteilen und die Nachschubwagen ungeschützt und unterverteidigt zurückzulassen, so dass seine Leute bis fast auf den letzten Mann niedergemetzelt wurden. Nicht einmal die heldenhafte Verteidigung und der britische Sieg bei Rorke's Drift, der auf die Katastrophe bei Isandlwana folgte, reichten aus, um Chelmsfords Posten zu retten, aber obwohl er seines Kommandos enthoben wurde, führte er, zurück in Zululand, einen letzten Vorstoss. Bevor Chelmsfords Nachfolger Garnet Wolseley eintreffen konnte, um die Ehre zu übernehmen, besiegte Chelmsford den Zulu-König Cetshwayo kaMpande in seiner kaiserlichen Hauptstadt Ulundi.«

Dartnells Augen überflogen die Seite, dann blickte er auf. »Bevor Lord Chelmsford nach dem Sieg von Ulundi nach England zurückkehrte, ersuchte er um eine Audienz bei Kaiserin Eugénie, die ihm auch gewährt wurde. Er wollte ihr nicht nur sein Beileid zum Tod des Kaiserlichen Prinzen übermitteln, sondern der Mutter auch das Schwert des jungen Prinzen zurückgeben.«

Gregory zog überrascht den Kopf ein wenig zurück. »Sie haben Napoleons Schwert gefunden, Sir?« So wie er es gehört hatte, hatten die Zulu, die den kleinen Spähtrupp, mit dem der Prinz unterwegs gewesen war, überfallen hatten, den Erben der Bonaparte-Dynastie sowie zwei britische Soldaten und einen Zulu-Späher, der im Dienst der Briten stand, getötet. Anschliessend zogen sie die Leichen aus, verstümmelten sie und nahmen ihre Waffen und Uniformen an sich.

Dartnell zog die Augenbrauen hoch. »Sie sagen: ‘Napoleons Schwert’, Gregory. Was meinen Sie damit? Die Waffe des Prinzen oder die seines berühmteren Vorfahren?«

Gregory zuckte mit den Schultern. »Letzteres. Ich erinnere mich an einige Geschichten, Sir. Ein Freund von mir in der Königlichen Artillerie, dessen jüngerer Bruder mit dem Prinzen in England ausgebildet wurde, sagte, Prinz Louis trage das Schwert seines Grossonkels Napoleon Bonaparte. Er erzählte, es handle sich um die Klinge, die der französische Kaiser in der Schlacht von Austerlitz getragen habe.«

»In der Tat.« Dartnell betrachtete das Dokument erneut. »Aber Chelmsford schrieb mir Folgendes: ‘Als ich Ihrer Majestät das Schwert überreichte, machte die Kaiserin zuerst einen überraschten, dann einen zutiefst bestürzten Eindruck. Daraufhin teilte sie mir mit, dies sei weder das Schwert ihres Sohnes, noch das Napoleon Bonapartes, des Onkels ihres Ehemanns.’ Offenbar hatte Chelmsford also das falsche Schwert.«

»Wie ist Lord Chelmsford denn zu dem Schwert gekommen?«, fragte Gregory und lehnte sich, die Ellbogen auf den Knien, nach vorn. Rätsel, Geheimnisse und seltsame Fragen fand er aufregend. Sie hatten auch den willkommenen Effekt, alle anderen Probleme oder Schwierigkeiten seines Lebens in den Hintergrund zu drängen.

»Erinnern Sie sich an die Situation zwischen den Zulu und unseren Truppen im Vorfeld von Ulundi?«, fragte Dartnell zurück.

»Ja, Sir.« Gregory nickte. »Wir wollten uns nach Isandlwana rächen, aber selbst bei der zweiten Invasion stürzten sich die Zulu nicht erneut in den Kampf.«

»Ja«, bestätigte Dartnell. »König Cetshwayo mag sich kurz in seinen frühen Siegen gesonnt haben, aber er wusste, wie die Reaktion ausfallen würde. Deshalb sandte er mehrere Gesandte aus, um mit Chelmsford zu verhandeln. Seine Lordschaft war allerdings fest entschlossen, die Zuluarmee zu zerschlagen. Eine Gruppe Zulu unter der Führung eines hohen Offiziers namens Mfunzi näherte sich unter weisser Flagge einer britischen Patrouille unterhalb der Mthonjaneni-Höhen auf dem Weg zum Weissen Umfolozi-Fluss. Sie übergaben unseren Leuten das Schwert des Kaiserlichen Prinzen und behaupteten, es sei die Waffe, die sie nach dem Kampf bei ihm gefunden hätten. Inzwischen hätten sie erfahren, dass ihre Männer einen grossen Krieger, einen Adligen aus Europa, getötet hätten. Sie boten das Schwert als Zeichen des guten Willens an. Chelmsford nahm das Schwert entgegen, weigerte sich aber zu verhandeln und der Rest ist Geschichte, ausser ...«

»Ausser, dass es nicht das Schwert des Prinzen war?«, wollte Gregory wissen.

Dartnell schüttelte den Kopf. »Oh, es war tatsächlich ein französisches Schwert, aber die gewöhnliche Waffe eines Kavallerieoffiziers. Nach Aussage der Kaiserin war es sicher nicht die wertvolle Klinge, die Bonaparte bei Austerlitz trug, denn diese war offenbar mit kunstvollen Gravuren versehen.

Gregory dachte einen Moment nach. »Aber wie zum Teufel sollte ein französischer Kavalleriesäbel in Zululand landen?«

Dartnell lehnte sich in seinem Stuhl, der bei jeder Bewegung knarrte, zurück. Draussen kreischten, jetzt, da der Regen vorbei war, die Zikaden in der Sonne. Er faltete die Hände über seinem Bauch, die Finger ineinander verschränkt. »Genau. Und wo ist Napoleon Bonapartes berühmtes Schwert jetzt?«

Gregory sah seinem Kommandanten in die Augen. »Sir?«

Dartnell stützte sich wieder auf seine Ellbogen und verringerte damit den Abstand zwischen ihm und Gregory. »Ich möchte, dass Sie diskret, aber zügig, einige Nachforschungen anstellen, Gregory. Da die Kaiserin jetzt hier ist, ist es Lord Chelmsfords Wunsch, dass wir unser Möglichstes tun, um das echteNapoleonschwert zu finden und es ihr zu überreichen.«

»Aber die Armee, Sir …«

Dartnell hob eine Hand. »Wie Sie sehr wohl wissen, wurde Lord Chelmsford kurz vor der Schlacht von Ulundi offiziell seines Postens enthoben und sollte das Kommando an General Wolseley abtreten. Wie sich herausstellte, hat Chelmsford den Sieg aus den Fängen seiner eigenen Niederlage gerissen und Wolseley kam zu spät zur letzten grossen Schlacht des Krieges. Zwischen den beiden Männern herrscht böses Blut und wenn Wolseley herausfinden würde, dass Chelmsford sich durch die Übergabe des falschen Schwertes blamiert hat, würde er dessen Ruf noch mehr in den Dreck ziehen. Für Lord Chelmsford ist es eine Frage der Ehre.«

Gregory nahm die Informationen auf. Seiner Erfahrung nach endeten der törichte Stolz und die Ehre von Generälen nicht selten mit dem Tod von Soldaten.

»Die Kaiserin ist in London als Frau von äusserster Grosszügigkeit bekannt, die die Gunst derjenigen, die ihr gut dienen, belohnt«, fügte Dartnell hinzu.

Eine zusätzliche Gunst? Der liebe Gott - und seine frischgebackene Dienerin Grace - wussten, dass Gregory in der Landwirtschaft versagt hatte. Vielleicht hatte auch Dartnell von Gregorys prekärer finanzieller Lage erfahren. Die Gelder aus England waren mit dem Tod seiner Mutter versiegt und obwohl noch nichts offiziell mitgeteilt worden war, konnte Gregory nicht umhin, sich zu fragen, ob der Rest seiner entfremdeten Familie von seiner Schande erfahren hatte.

»Was geht Ihnen durch den Kopf, Hauptmann?«