Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In der Residenzstadt Plön herrscht Missgunst und Neid. Der Grund dafür ist Christian Gottlieb, ein Mohr, der vom Stalljungen zum Hoftrompeter aufsteigt. Offene Feindschaft schlägt ihm entgegen, als er sich in die Tochter des Bürgermeisters verliebt. Eine abenteuerliche, aber wahre Geschichte aus dem 17. Jahrhundert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 660

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

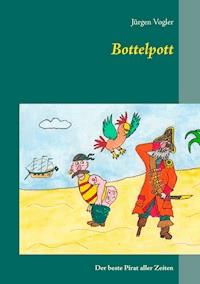

Der Autor

Jürgen Vogler wurde 1946 in der Holsteinischen Schweiz geboren und wohnt heute an der Ostseeküste. Nach seinem Dienst als Pressesprecher bei der Bundespolizei arbeitet er seit 1988 als Freier Journalist und Autor.

Neben zwei Kinderbüchern sind Historisches und Kriminelles die Schwerpunkte seiner Arbeit. Die abenteuerliche aber wahre Geschichte des schwarzen Feld- und Hoftrompeters Christian Gottlieb aus seiner Geburtsstadt Plön hat ihn von Kind auf an begleitet. In seinem historischen Roman „Der Mohr von Plön“ erweckt er diese faszinierende Person zum Leben und erlaubt einen Ausflug in die Zeit vor 350 Jahren im Schatten des alles überragenden Schlosses und den Gassen der ehemaligen Residenzstadt.

www.juergenvogler.de

Bereits erschienen:

„Ostholstein gestern“

„Der Narr von Eutin“

„Der Marquis von Lübeck“

„Schwarzer Nebel“

„Kopflos im Strandkorb“

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Teil I

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Teil II

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Epilog

Prolog

Hamburg, im Herbst 1706

„Du holst dir noch den Tod.“ Magda legte ihrer Mutter eine wärmende Decke um die Schultern und blickte sie mit sorgenvollen Augen an. „Es ist schon viel zu kalt in diesen Herbsttagen, um stundenlang draußen zu sitzen.“

„Ich danke dir, meine Kleine, aber du weißt, ich bin sehr gern hier und gehe mit den Schiffen auf Reisen.“ Barbara Hildebrand versuchte ihre besorgte Tochter zu beruhigen. „Ein paar Minuten noch, dann komme ich herein.“

Magda schüttelte den Kopf und ließ ihre Mutter mit ihren Träumen allein. Dieses Bild einer einsamen Frau auf der Bank unter den ausladenden Ästen einer alten Eiche, die gedankenverloren auf den Fluss blickte und ihn letztlich doch nicht wahrnahm, weil sie in fernen Welten schwebte und nicht mehr auf dieser Erde weilte, dieses Bild kannte Magda bereits von Kindesbeinen an.

Seit ihrer Geburt vor einundzwanzig Jahren wohnte sie mit ihrer Mutter im Haus ihres Onkels und seiner Familie in Hamburg am Elbufer. Es war ein sorgenfreies Leben für die junge Margaretha Magdalena, wie ihr Name lautete, auf den sie getauft war. Doch alle riefen sie nur Magda. Die stattliche Villa und der dazu gehörende Park waren für sie, ihre drei Cousinen und zwei Cousins der schönste Spielplatz gewesen. Auch wenn ihr Onkel Markus Hildebrand, der Bruder ihrer Mutter, als Advokat im Hamburger Rathaus, der dort für Recht und Ordnung sorgte, wie er selbst stets betonte, ein überaus korrekter Mann war, so hatte er die ausgelassenen Kinder doch stets mit einem nachsichtigen Lächeln gewähren lassen. Tante Edelgard legte zwar gesteigerten Wert auf gute Erziehung, Sauberkeit und Pünktlichkeit, da stand sie Magdas Mutter in nichts nach, doch alle beide hatten ein großes mütterliches Herz, in dem immer Platz für die kleinen und großen Sorgen der Kinder war.

Nur bestimmte Fragen schienen Barbara Hildebrand aus dem Gleichgewicht zu werfen. Zu einer gewissen Melancholie hatte sie zwar schon geneigt, als Magda noch ein kleines Mädchen war, doch erst viel später hatte sie festgestellt, dass die Ausflüge auf die Bank unter der Eiche sich immer dann häuften, wenn Magda Fragen nach ihrer Herkunft stellte.

„Wo ist eigentlich mein Vater?“

„Der ist im Himmel und wacht über uns“, war damals die Antwort, mit der Magda sich als junges Mädchen noch zufriedengegeben hatte. Auch später, als sie bemerkte, dass sie anders aussah als die anderen Kinder, erhielt sie von ihrer Mutter nur ausweichende Antworten. Je älter Magda wurde, umso mehr bedrängte sie ihre Mutter mit ihren Fragen. Doch das milde Lächeln und der Hinweis, dass Gott seine Geschöpfe auf vielfältige Weise erschuf, verstärkten nur den Zorn des heranwachsenden Mädchens. Warum erzählte ihr niemand, woher sie kam? Wer ihr Vater war? Das einzige Ergebnis ihrer Ungeduld war ein weiterer längerer Aufenthalt ihrer Mutter auf der Bank im Park. Auch ihr Onkel und ihre Tante konnten oder wollten ihre Fragen nicht beantworten. Magda wusste inzwischen, dass von ihrer Mutter und von ihren Verwandten keine Hilfe zu erwarten war. Doch damit wollte sie sich nicht zufriedengeben. Verzweifelt suchte sie nach einem Weg, wie sie dieses Geheimnis der Familie lüften konnte. Bis eines Tages ein Zufall sie wieder hoffen ließ, der Wahrheit ein Stück näher zu kommen.

In der Truhe ihrer Mutter hatte sie beim Aufräumen zwischen der Wäsche einen Brief gefunden. Mit schlechtem Gewissen las sie die Zeilen und erfuhr, dass es sich bei dem Absender um eine Freundin handeln musste, die Barbara Hildebrand schon seit langer Zeit kannte. Sie berichtete von ihrer Familie und manchen Begebenheiten im Ort. Wie gebannt starrte Magda auf das eine Wort: „Plön“. Die Freundin hieß Agnes und wohnte in Plön. Sie konnte sich daran erinnern, dass ihr Onkel irgendwann einmal von dieser herzoglichen Stadt irgendwo weit im Norden von Hamburg gesprochen hatte. Es ging um Warenhandel, Kutschen und Pferde. So genau wusste es Magda nicht mehr. Würde sie dort alle Antworten auf ihre quälenden Fragen finden?

„Herzlich willkommen, liebe Magda. Tritt ein!“ Vor ihr stand eine Frau, die ungefähr im Alter ihrer Mutter war und die sie offen und liebvoll anlächelte. Die unzähligen Falten um ihre Augen waren Zeugnisse dafür, dass sie in ihrem Leben viel gelacht haben musste.

Das war also Agnes Alexander, die Freundin ihrer Mutter. Magda fühlte sich nicht ganz wohl in ihrer Haut. Sie wusste nicht, ob es noch von der anstrengenden Reise in dem unbequemen Kutschwagen war oder ob es ein Zeichen der Ungewissheit bedeutete. Was würde sie hier erfahren?

„Ich habe ja bereits in dem Brief deines Onkels gelesen, dass keine zehn Pferde dich mehr in Hamburg halten konnten und du unbedingt nach Plön kommen wolltest. War die Reise nicht viel zu mühsam?“ Agnes Alexander und Magda hatten sich auf eine gemütliche Veranda mit Blick auf das Wasser des Plöner Sees gesetzt.

„Es war schon ein wenig anstrengend. Auch für meine Begleitung, Tante Ernestine, die mein Onkel mir als Anstandsdame mitgegeben hat. Sie erholt sich jetzt im Gasthaus von den Strapazen“, antwortete Magda aufrichtig.

„Und wie geht es deiner Mutter? Leider habe ich seit langer Zeit keinen Brief mehr von ihr erhalten.“

„Es ist ein trauriges Bild. Sie isst, sie trinkt, sie spricht auch mit uns, aber eigentlich lebt sie in einer anderen Welt. Dabei habe ich noch nicht einmal den Eindruck, dass sie unzufrieden ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie es mitbekommen hat, als mein Onkel ihr von meiner beabsichtigten Reise nach Plön erzählt hat.“

Agnes Alexander schwieg betreten und blickte auf ihre Hände, die in ihrem Schoß lagen. Nach einer Weile hob sie ihren Kopf und sah Magda aus ernsten Augen an

„Liebe Magda, ich weiß nicht, ob ich der richtige Mensch bin, der dir das berichten kann, was eigentlich die Aufgabe deiner Familie wäre. Doch als alte Freundin deiner Mutter und da ich dich nach all deinen Mühen nicht im Ungewissen lassen möchte, werde ich dir helfen. Bevor du mich aber mit deinen Fragen überfällst, lass uns einen kleinen Spaziergang machen.“

Agnes Alexander hatte keine weiteren Erklärungen für den Ausflug gegeben, sondern war mit Magda von der kleinen Klostergasse über den Marktplatz in die Lange Straße eingebogen. Die Menschen, die ihnen begegneten, grüßten freundlich, blickten aber den beiden Frauen neugierig hinterher. Am Ende der Straße stießen sie auf eine kleine Kirche, die sie gemeinsam betraten. Agnes Alexander ging ohne zu zögern den Kirchengang entlang und blieb kurz vor dem Altar stehen. Als Magda an ihre Seite trat, ergriff Agnes ihre Hand. Mit der anderen zeigte sie auf den Boden, wo sich eine Grabplatte befand.

„Dieser Stein gehört Herrn Christian Gottlieb

ihre hochfürstlichen Durchlaucht Hof- und Feldtrompeter ist gestorben anno 1690 den 3. Junius.“

Nur mühsam konnte Magda im Zwielicht der kleinen Kirche die Grabinschrift entziffern. Fragend blickte sie Agnes an. Doch die zog sie in eine der Kirchenbänke und setzte sich.

„Christian Gottlieb war dein Vater.“

Magda holte tief Luft, und noch bevor sie antworten konnte, fuhr Agnes fort: „Und er war ein Mohr!“

Teil I

Kapitel 1

Schloss Ascheberg, im Sommer 1672

In weiter Ferne war ein Rascheln zu hören. Undefinierbare Geräusche wogten in seinem Kopf hin und her. Ein Schnauben vermischte sich mit vertrauten Gerüchen. Langsam, ganz langsam kehrte Bertram aus der Welt der Träume zurück. Unwillig öffnete er seine Augen und blickte gegen eine knorrige dunkle Balkendecke. Wieder dieses bekannte Schnauben. Mühsam richtete er seinen Oberkörper auf und schaute sich mit zusammengekniffenen Augen um. Er lag in einem Pferdestall. Mitten im Stroh. Neben ihm stand ein stattliches braunes Pferd mit schwarzer Mähne, das ihn mit seinen großen Augen ansah und erneut schnaubte. Sein Pferd, Aaron, sein treuer Begleiter seit vielen Jahren.

„Ich bin zu Hause!“, war sein erster klarer Gedanke, den er an diesem Morgen fassen konnte. Mit einem wohligen Gefühl ließ er sich wieder in das Stroh fallen und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Vor zwei Jahren war er als Obrist, wie schon viele Male zuvor, dem Ruf des dänischen Königs gefolgt und mit ihm von Schlachtfeld zu Schlachtfeld gezogen. Hatte gekämpft, um Ruhm und Ehre gestritten und so manche Blessur davongetragen.

Erst spät in der Nacht hatte Graf Bertram von Rantzau nach kraftzehrendem Ritt durch Regen und Sturm sein Schloss und den Gutshof in Ascheberg erreicht. Auch wenn er seit Langem sehnsüchtig davon träumte, seine geliebte Dorothea, die Gräfin Rantzau, endlich wieder in die Arme schließen zu können, wollte er ihr nach dieser langen Zeit auf keinen Fall vor Nässe triefend und lehmverkrustet entgegentreten. So war er, nachdem er sein Pferd versorgt hatte, kraftlos und todmüde ins Stroh gefallen.

Langsam erhob sich Bertram von seinem unbequemen Lager. Aaron verfolgte die Bewegungen seines Herrn aufmerksam.

„Na, mein Alter, bist du auch so froh, dass wir wieder zu Hause sind?“ Der Graf wandte sich seinem Wallach zu und streichelte behutsam dessen Nüstern. Auch wenn das Tier die vertrauten Gesten mit wohligem Schnauben beantwortete, hatte Bertram plötzlich ein ungutes Gefühl. Irgendetwas stimmte nicht an diesem Morgen. Es dauerte eine Weile, bis ihm bewusst wurde, was ihn beunruhigte. Es war die Stille. Es fehlten die Geräusche, die für einen Marstall typisch waren. Kein geschäftiges Treiben der Pferdknechte. Kein Klappern der Futtertröge. Selbst das übliche unruhige Treten und Scharren der Tiere unmittelbar vor der morgendlichen Fütterung war nicht zu hören.

Als Bertram den Verschlag verließ, der ihm als Nachtlager gedient hatte, und durch die weite Halle des Marstalls blickte, war weit und breit kein Mensch zu sehen. Langsam schritt er dem großen Hallentor entgegen und traute seinen Augen kaum. Das war nicht der Marstall, den er vor zwei Jahren verlassen hatte. Bedrohlich fühlte Bertram die Wut in sich aufsteigen. Je genauer er den Marstall betrachtete, umso deutlicher zeichnete sich das Bild eines verwahrlosten Pferdestalls ab. In den Verschlägen standen vereinzelte Pferde, die bereits bei oberflächlicher Betrachtung nicht zu den besten ihrer Art zählten. Ihr Fell erschien glanzlos und ungepflegt. Das Stroh war erkennbar lange Zeit nicht gewechselt worden und es stank nach Pferdeausscheidungen. Bertram öffnete die Tür zum Geschirr- und Sattelraum. Dort, wo bisher die Sättel, Halfter und Zügel ordnungsgemäß auf Gestellen aufgehängt waren, stets gefettet und poliert, war jetzt nur ein heilloses Durcheinander von Lederriemen und Geschirren zu sehen. Wutentbrannt stieß er die Tür zum angrenzenden Raum des Stallmeisters auf. Als er ihn betrat, schlugen ihm Schwaden von abgestandenem Alkohol und menschlichen Ausdünstungen entgegen. Von einer Pritsche, bedeckt mit alten Pferdedecken, vernahm er aus dem Halbdunkel ein unverständliches Grunzen. Widerwillig trat Bertram näher. „Aurich, bist du das, der hier besoffen in den Decken hängt?“ Gleichzeitig trat er wütend gegen die Pritsche.

Langsam erschien ein grauer Schopf zwischen den Pferdedecken, der mit erschrockenen Augen den Grafen anblinzelte.

„Herr Graf! Ihr seid es?! Herr Graf?!“

„Hör auf zu stottern, du alter Säufer, steh auf und erzähl mir, warum mein Marstall schlimmer aussieht als der Misthaufen vor dem Kuhstall!“, schrie Bertram seinen alten Stallmeister an.

Dieser versuchte, so schnell er nur konnte, dem Gewirr der Pferdedecken zu entkommen und erhob sich schwankend von der Pritsche. Nachdem er nach einigem Suchen seine Stiefel gefunden hatte, folgte er dem Grafen schlurfend vor die Tür.

„Mensch, Aurich, du siehst aus, als ob du mehrfach unter ein Sechsergespann geraten wärest. Nun erzähl mal endlich, was hier passiert ist“, forderte der Graf den zitternd vor ihm stehenden Stallmeister auf.

„Herr Graf, ich weiß nicht, ob ich es Euch sagen kann, denn ich bin doch nur ein kleiner ...“

„Aurich, komm zu dir! Wir haben in unserem Leben so manche gemeinsame Schlacht geschlagen“, erinnerte der Obrist den alten Stallmeister. „Da hast du deinen Mann gestanden, und auch als Stallmeister hast du mir treu gedient. Immer korrekt und immer wie aus dem Ei gepellt. Und dein klares Wort habe ich auch stets an dir geschätzt. Also raus damit! Was ist geschehen?“

„Es war so“, begann der Stallmeister zögernd, dabei war deutlich zu erkennen, dass er sich äußerst unbehaglich fühlte, „der Herr Graf, also Euer Herr Bruder, hat die Zuchtpferde verkauft und auch die Pferdeknechte entlassen.“

„Und warum hat mein Bruder das Gestüt nicht in meinem Sinne weitergeführt?“

„Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht ...“

„Ist schon gut, Aurich“, unterbrach der Graf den stotternden Stallmeister, „jetzt bin ich ja wieder da. Ich erwarte von dir, dass der Marstall innerhalb von zwei Tagen wieder glänzt wie vor zwei Jahren, sonst lass ich dich vor die Kanone spannen. Geh runter ins Dorf und hol die Stallburschen zurück. Hast du das verstanden!?“

Aurich blickte seinen Grafen aus seinen vom Alkohol umnebelten Augen ungläubig an. Ein hoffnungsvolles Blinken verriet Bertram jedoch, dass der alte Stallmeister alles geben würde, um seinen Herrn zufriedenzustellen.

Bertram drehte sich um und verließ den Marstall, immer noch grollend aufgrund dieser für ihn unverständlichen Entwicklung. Am Wassertrog vor dem Marstall blieb er stehen und blickte über das sonnenbeschienene Gut.

Kurzerhand beugte er sich vor und tauchte seinen Kopf in den Wassertrog. Das kalte Wasser tat ihm gut. Prustend und erfrischt erhob er sich. Bevor er seine Augen wieder öffnete, spürte er einen kräftigen Schlag auf die Schulter und wusste sofort, dass es nur einer sein konnte, der sich ein solches Recht herausnehmen und ihm so vertraut nahetreten durfte.

„Alles wieder klar?“, hörte er die ihm wohlbekannte Stimme seines Freundes Volkmar, bevor er sich nach ihm umdrehte.

„Du solltest deinen Kopf auch lieber einmal ins kalte Wasser tauchen, bevor du hier Respektspersonen misshandelst.“

Volkmar konnte man nicht böse sein. Keiner konnte das. Graf Volkmar von Schwetzingen war ein Sonntagskind, wie er sich selbst gern bezeichnete. Ausgestattet mit einem überaus sonnigen Gemüt, fröhlichen Augen und gutem Aussehen, das ihn mit seinem lockigen blonden Haar gerade für das weibliche Geschlecht unwiderstehlich machte. Seine grundsätzliche Freundlichkeit durfte man jedoch nicht missdeuten. Bertram hatte in den langen Jahren ihrer Freundschaft häufig genug miterlebt, wie zielstrebig und vernichtend Volkmar sein konnte, wenn es darum ging, ausgemachte Feinde zu bekämpfen. Aus dem sonst so freundlichen Grafen wurde dann ein gefürchteter Kämpfer, der unerbittlich war und keine Gnade kannte.

„Es war bereits sehr laut heute Morgen, und die tiefe Falte zwischen deinen Augenbrauen weist nicht unbedingt auf einen wohlgestimmten Grafen hin“, stellte Graf Volkmar nicht ganz sorglos fest, indem er seinen Freund herausfordernd anblickte.

„Du kennst mich zu gut, mein Lieber. Hast du den Zustand des Marstalls gesehen?“

„Ja, hab ich. Ich kann deinen Zorn gut verstehen. Nicht gerade ein ansprechender Willkommensgruß. Es wird sicherlich eine Erklärung dafür geben. Du solltest dir die Freude über unsere glückliche Heimkehr aber nicht gleich am ersten Tag von solchen Äußerlichkeiten trüben lassen“, versuchte Volkmar seinen gräflichen Freund zu beruhigen.

Bevor der immer noch grübelnde Bertram antworten konnte, legte Volkmar ihm seinen Arm um die Schulter. „Ich hab einen Bärenhunger. Vorschlag eins, wir lassen uns von Martha mit ihrem berühmten Frühstück verwöhnen und Vorschlag zwei, wir tauchen in einen warmen Waschzuber, bevor wir uns unter das Volk mischen.“

„Du verstehst es immer wieder, einen alten Griesgram aufzuheitern. Du hast ja recht, und je mehr ich darüber nachdenke, knurrt auch mir der Magen mächtig.“

Lachend schlenderten die beiden Grafen Richtung Schlossküche, in der die Köchin Martha ein uneingeschränktes Regiment führte. Martha gehörte zum Inventar und schien grundsätzlich nicht zu altern. Ihr rundes pausbackiges Gesicht und ihr ausladender Körper wurden von einem resoluten Wesen unterstrichen, das in ihrem Wirkungsbereich, der Schlossküche, keinen Widerspruch duldete. Hinter ihrer schroffen Art versteckte sich jedoch ein überaus mütterlicher Instinkt, sodass das Dienstpersonal vom Pferdeknecht bis zur Zofe ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu Martha pflegte. Was letztlich auch bedeutete, dass die alte Köchin alles wusste, was täglich im und rund um das Schloss geschah.

„Gibt es denn hier kein Frühstück für zwei hungrige Wanderer?“ Bertram und Volkmar polterten durch den Hintereingang in die Schlossküche, indem sie die schwere Holztür weit aufstießen und diese mit einem kräftigen Dröhnen gegen die Mauer stieß.

Martha, die mit dem Rücken zur Tür an der Feuerstelle stand, fuhr zornig und kampfbereit herum, um ihr Territorium vor diesen ungehobelten und flegelhaften Eindringlingen zu verteidigen. Eine der drei Küchenmägde ließ vor Schreck eine silberne Fleischplatte fallen, die scheppernd auf dem Steinboden landete.

„Herr Graf! Welch eine Überraschung! Welch eine Freude!“ Der aufbrausende Zorn der Köchin verwandelte sich augenblicklich in einen Ausruf fröhlicher Begeisterung.

Graf Bertram trat auf die über das ganze Gesicht strahlende Köchin zu, ergriff ihre beiden Hände und blickte sie lächelnd an. „Liebe Martha, du bist das erste weibliche Wesen auf diesem Gut, das uns willkommen heißt, und deshalb kommt dir auch die Ehre zu, uns mit einem kräftigen Frühstück zu verwöhnen, auf das wir nunmehr zwei Jahre verzichten mussten.“

Martha wusste aus lauter Verlegenheit nicht, was sie sagen sollte. Eine Situation, die bei ihr äußerst selten vorkam. Und als Graf Volkmar charmant lächelnd mit den Worten neben die beiden trat: „Martha, ich habe den Eindruck, du hast abgenommen“, konnte man sogar eine leichte Rötung auf Marthas Wangen entdecken.

Schroff und jetzt überaus geschäftig drehte sich die Köchin um und wies den drei Küchenmägden barsch Aufgaben zu, um dem Wunsch der beiden Grafen nachzukommen. Bertram und Volkmar hatten sich derweil in freudiger Erwartung der morgendlichen Köstlichkeiten an dem großen Küchentisch niedergelassen.

„Martha, du hast dich wieder einmal übertroffen“, stellte Graf Bertram wenig später zufrieden fest und streckte die Füße weit unter den Küchentisch, nachdem sie mehr als gesättigt ihr kräftiges Mahl mit einem Humpen Dünnbier hinuntergespült hatten.

„Wenn du jetzt deine Mädchen noch anweisen könntest, im Waschhaus den großen Zuber mit warmem Wasser zu füllen, damit Graf Volkmar und ich uns nach einem Bad dem Volk in absoluter Sauberkeit präsentieren können, wäre ich dir sehr dankbar.“ Bertram formulierte seinen Wunsch nach Reinlichkeit bewusst freundlich. Was auch unverzüglich zu klaren Anweisungen der Köchin an die Küchenmägde führte.

Nachdem die drei jungen Mädchen die Schlossküche eilig verlassen hatten, um das gräfliche Bad im Waschhaus vorzubereiten, richtete Graf Bertram erneut das Wort an die Köchin. „Martha, was ist während meiner Abwesenheit passiert? Wieso ist der Marstall so heruntergekommen? Warum säuft Aurich wieder?“

Die Köchin, die sich mit dem Rupfen einer Gans beschäftigte, hielt inne und blickte den Grafen mit traurigen Augen an. „Herr Graf waren lange fort und Herr Graf, Euer Herr Bruder, hat versucht, Euch so gut zu vertreten, wie er nur konnte ...“

„Das scheint ihm aber wohl nicht ganz gelungen zu sein“, unterbrach Bertram die unglücklich dreinblickende Köchin. Volkmar legte seine Hand beruhigend auf Bertrams Arm, schloss kurz die Augen, schüttelte leicht den Kopf und erhob sich. „Wir sollten uns langsam auf unser reinigendes Bad vorbereiten, Bertram, das spült vielleicht auch ein wenig die Alltagssorgen fort“, forderte er seinen Freund zum Gehen auf.

Ohne ein weiteres Wort zu sagen, stand Graf Bertram auf und verließ grußlos die Küche. Mit verschlossenem Gesicht stapfte er auf das Waschhaus zu.

Als Volkmar ihn eingeholt hatte, stellte er sich dem Grafen in den Weg. „Wollten wir den Tag unserer Heimkehr nicht freudig begehen?“, fragte er seinen grimmig blickenden Freund.

„Bist du jetzt hier der Herr auf Ascheberg, dass du bestimmen kannst, wann und wie ich mein Gespräch mit meinen Bediensteten zu führen habe?“, forderte Bertram sein Gegenüber mit bebender Stimme heraus.

„Bertram, ich bin es, Volkmar, dein bester Freund. Lass uns doch die Dinge gelassen angehen. Wo ist dein sprichwörtlicher Weitblick? Erst aufklären, dann handeln! Das ist doch schon immer deine Devise gewesen. Die schlechteste Taktik war es noch nie, weder auf dem Schlachtfeld noch für einen Gutsherrn.“

Graf Bertram blickte auf den Boden. Bedächtig hob er seinen Kopf und schaute seinem Freund ins Gesicht. Dieser lächelte ihn aus seinen hellblauen Augen an und hob entwaffnend seine Hände, als wollte er fragen: „Hab ich etwas Falsches gesagt?“ Dann schwieg er eine Weile. Volkmar konnte fast spürbar seine Gedankengänge verfolgen. Ganz langsam entspannten sich seine Gesichtszüge bis zu einem Lächeln, das allerdings nicht ganz gelang. „Ich wollte dich nicht beleidigen, Volkmar! Doch ich habe das Gefühl, dass mir alles entgleitet, dass ich nicht mehr Herr meiner eigenen Familie und meiner Besitzungen bin. Dass ich nur noch als Gast in meinem eigenen Haus geduldet werde und keiner mir eine klare Antwort geben will.“

„Was erwartest du denn von deinen Bediensteten? Du hast bisher doch nur mit Aurich und Martha gesprochen. Glaubst du denn im Ernst, dass sie dir fünf Minuten nach deiner Rückkehr alle Missetaten derer von Rantzau auf dem Tablett servieren? Warte, bis du mit deiner Familie und mit den wahren Verantwortlichen gesprochen hast. Mit deinem Bruder, mit dem Verwalter. Wenn du alle Hintergründe weißt, kannst du ein Urteil fällen und geeignete Maßnahmen treffen.“

Bertram sagte wiederum eine ganze Weile nichts. Dann hob er an: „Es ist gut, einen aufrichtigen Freund zu haben, auch wenn einem das, was er sagt, nicht immer gefällt.“

„Das hört sich schon besser an und zeugt von unbändiger Weisheit, Herr Graf, aber trotzdem gehört Euer Gnaden immer noch nicht zu den Wohlriechenden.“ Volkmar lachte seinen Freund unverschämt an, drehte sich schnell um und floh eilig Richtung Waschhaus.

„Ich wäre dir dankbar, wenn du dir heute einen kleinen Überblick über den Zustand des Gutes verschaffen würdest, während ich mich um meine Familie kümmere“, bat Bertram seinen Freund, nachdem sie sich gründlich gereinigt und neue Kleider angelegt hatten.

„Sehr vernünftig, das mache ich gern.“

„Ich muss unbedingt wissen, was hier in unserer Abwesenheit vorgefallen ist. Auch wenn ich es nur ungern zugebe, du hast ja recht, ich versuche die Sache gelassen anzugehen. Aber wenn du zunächst einmal ein Auge darauf wirfst, bin ich schon ein wenig beruhigt.“

„Kümmere du dich um deine Familie, ich sehe mir das Gut an und werde dir dann ausführlich berichten“, beruhigte Volkmar seinen immer noch besorgt dreinblickenden Freund.

„Wir sehen uns im Laufe des Tages und vielleicht triffst du ja auch bei deinem Ausritt rein zufällig das eine oder andere liebreizende Geschöpf.“ Bertram spielte darauf an, dass Volkmar mit Sicherheit die Nähe seiner Schwester Charlotte suchen würde.

„Wer weiß? Wer weiß?“, erwiderte Volkmar schelmisch lachend.

Graf Bertram näherte sich mit zügigen Schritten dem Schloss und betrat es über einen Hintereingang, der normalerweise nur von den Bediensteten genutzt wurde. Über hölzerne Stiegen und durch winkelige Gänge erreichte er die oberen Etagen, in denen seine Gemächer und die der Gräfin lagen. Bertram kannte die Ecken und Treppen genau, hatte er sie doch als Kind schon mit großer Freude erkundet. Zumal man über diese verwinkelten Wege über Geheimtüren auch Zugang in die einzelnen Räume hatte. Behutsam näherte er sich einer solchen Tapetentür, von der er wusste, dass sie in das Schlafgemach seiner Frau führte. Als er sein Ohr an die Tür legte, hörte er gedämpfte Stimmen aus dem Raum, die zu Dorothea und deren Zofe Marie gehören mussten. Nach einer Weile öffnete er leise die Tür und sah Dorothea mit geschlossenen Augen vor ihrem Frisierspiegel sitzen, während die Zofe ihr mit einer Bürste die tief braunen Haare kämmte, die weit über ihre Schultern fielen. Vorsichtig und lautlos versuchte Bertram den Raum zu betreten, doch ein kaum hörbares Knarren einer Diele ließ die Zofe aufblicken. Erschrocken, aber doch beherrscht stieß sie nur einen kurzen Schreckenslaut aus und bürstete dann weiter die Haare der Gräfin, zumal Bertram ihr mit dem Zeigefinger vor seinem Mund zu verstehen gab, ihn nicht zu verraten.

„Was ist, Marie, was gibst du für merkwürdige Töne von dir?“, wollte die Gräfin wissen und blickte die Zofe fragend durch den Spiegel an.

„Oh, ich dachte nur, ich hätte Frau Gräfin durch mein ungeschicktes Bürsten Schmerz zugefügt“, reagierte Marie äußerst schlagfertig auf die Frage ihrer Herrin, allem Anschein nach jedoch nicht überzeugend genug, denn als sich Gräfin Dorothea daraufhin umdrehte, erblickte sie ihren Gatten.

Fassungslos hielt sie den Atem an. „Bertram, oh Bertram, wie kannst du mich so erschrecken?“ Gleichzeitig sprang sie von ihrem Hocker auf und warf sich dem ihr mit ausgebreiteten Armen entgegeneilenden geliebten Mann an die Brust. Schluchzend umfasste sie ihn und hielt ihn fest, als wolle sie ihn nie wieder loslassen.

Bertram streichelte ihr sanft über das Haar. Über die zuckenden Schultern der Gräfin nickte er der Zofe Marie, die mit der Haarbürste in der Hand die Szene beobachtet hatte, wohlwollend zu und gab ihr zu verstehen, dass sie gehen könne.

Marie legte leise die Bürste auf den Frisiertisch und zog sich mit einem Lächeln auf dem Gesicht diskret zurück.

Ohne ein Wort zu sagen, hielt Bertram Dorothea in den Armen, die immer noch herzerweichend an seiner Brust schluchzte. Nachdem sie sich ein wenig beruhigt hatte, legte der Graf behutsam seinen Zeigefinger unter ihr Kinn und hob ihren Kopf. Auch wenn ihr immer noch die Tränen über die Wangen kullerten, so sah er doch das Strahlen in ihren braunen Augen, die mit kleinen gelben Punkten versehen waren und ihn immer wieder an einen Sternenhimmel erinnerten. „So traurig ist meine Wiederkehr doch gar nicht, dass sie so viel Wasser verdient“, waren Bertrams erste Worte nach dieser tränenreichen Begrüßung. Dann küsste er sie zart auf beide Augen und ebenso sanft auf die Lippen, bis sie beide in einem leidenschaftlichen Kuss versanken.

Blinzelnd öffnete Bertram die Augen. Über sich ein faltenreicher Baldachin eines herrschaftlichen Bettes, das ihm bekannt vorkam. Seine nackte Brust war von einer Mähne braun wallender Haare bedeckt, die zu einem reizenden Wesen gehörte, das jetzt in seinen Armen schlief. Welch ein paradiesisches Gefühl. Während er sich von einer wohligen Mattigkeit treiben ließ, fragte er sich, warum er der Nähe dieses über alles geliebten Menschen an seiner Seite immer wieder entfloh. Was war so erstrebenswert, dem Ruf des Königs zu folgen und sich Jahr für Jahr in fernen Ländern mit fremden Soldaten zu schlagen? Wenn einen nicht der Tod oder eine gefährliche Verwundung ereilte, waren es vielleicht noch Ruhm und Ehre, die einen stolzen Mann auf das Schlachtfeld riefen. Immerhin! Aber war es das alles wert? Fern seiner Familie, fern der Menschen, die er liebte, fern eines geordneten Lebens auf dem Gutshof, das auf ganz andere Weise eine tägliche Herausforderung war. Dieser Gedanke allerdings vertrieb Bertrams gefühlsmäßiges Wohl augenblicklich. Denn das, was ihm bei dem Gedanken an seine ersten Eindrücke von dem Zustand des Gutes nach seiner Rückkehr bevorstand, beunruhigte ihn einmal mehr.

Als habe sie die innere Unruhe ihres Mannes bemerkt, öffnete Dorothea ihre Augen und blickte ihn zärtlich an. „Willkommen daheim, mein Geliebter“, flüsterte sie ihm ins Ohr und streichelte seine behaarte Brust.

„Es war ein einmaliges Willkommen, meine liebe Doro, von dem ich in so manchen schlaflosen Nächten sehnsüchtig geträumt habe, wobei ich mir wünsche, dass wir diese Begrüßung durchaus von Zeit zu Zeit wiederholen könnten.“

„Graf Bertram, du bist unmöglich“, tadelte Dorothea ihren spitzbübisch dreinblickenden Mann mit behutsamen Faustschlägen auf die Brust.

„Ich weiß, ich weiß.“ Bertram lachte und fing die kleinen Fäuste an den Handgelenken ein. Doch dann verschwand das Lächeln auf dem Gesicht und seine Stirn umwölkte sich sorgenvoll. „Geht es dir gut?“, fragte er und blickte dabei seiner Frau tief in die Augen.

„Ja, Bertram, mir geht es sehr gut, besonders, wo ich weiß, dass du wohlbehalten zurück bist. Aber warum fragst du mich das?“

„Ich mache mir große Sorgen, was hier während meiner Abwesenheit geschehen ist Mein erster Blick in den Marstall und der Zustand der Pferde lassen mich Fürchterliches ahnen.“

Dorothea richtete sich auf. Auch aus ihrem Gesicht war die gute Laune verschwunden und einem betrübten Blick gewichen.

„Ja, es sieht sehr arg aus“, antwortete sie zögerlich, „die ganze Entwicklung ist eine einzige Katastrophe.“

„Ich möchte unser glückliches Wiedersehen wirklich nicht durch die Banalitäten des Alltags beschädigen, aber mich beunruhigt das Gesehene dermaßen, dass ich kaum einen anderen Gedanken fassen kann.“

„Ich werde dir alles in Ruhe erzählen. Du wirst früher oder später darauf stoßen. Der Grund allen Übels ist das Verhalten deines Bruders Eberhard.“

„Ich habe es mir fast schon gedacht.“

„Er ist auf dem besten Wege, dein ganzes Hab und Gut zu verspielen.“

Bertram war inzwischen aus dem Bett gestiegen und hatte damit begonnen, sich anzukleiden. Abrupt drehte er sich um. „Was? Er spielt?“

„Ja, er trifft sich regelmäßig in Plön mit einigen Gleichgesinnten und spielt offensichtlich um hohe Beträge. Wie es aussieht, ist er dabei auch noch äußerst glücklos.“

„Was hat Eberhard denn in seinem Leben schon gut gekonnt?“, brauste Bertram auf. „Sag bloß, das ist auch der Grund, weshalb er unsere teuren Zuchtpferde verkauft hat?“

„Genau, und nicht nur das. Wie es scheint, versucht er sogar, Teile deiner Ländereien zu veräußern“, hatte Dorothea noch weitere schlechte Nachrichten.

„Das kann er nicht, weil er dafür gar nicht zeichnungsbefugt ist“, brummte Bertram unwillig, wobei seine Stimme nicht überzeugend klang.

„Eine Sache noch, die du unbedingt wissen solltest. Eberhard und seine Gattin Adele haben es für notwendig erachtet, in deiner Abwesenheit jeden Monat ein rauschendes Fest auf Ascheberg zu feiern, zu dem jeweils bis zu hundert Gäste geladen waren. Feste, die großen Anklang fanden, da an Speis, Trank und guter Unterhaltung nicht gespart wurde.“

„Unglaublich! Er wirft das Geld unserer Väter zum Fenster hinaus, nur um seine Spiellust und die Geltungssucht seiner Frau zu befriedigen?“ Graf Bertram konnte sich kaum beruhigen.

Die Gräfin hatte inzwischen ebenfalls das Bett verlassen und sich einen leichten Morgenmantel übergeworfen. „Bertram, mein Bertram.“ Mit ausgebreiteten Armen kam sie auf ihren wütenden Gatten zu, umarmte ihn und legte ihren Kopf an seine Brust. „Es freut mich ungemein, dass du deine Leidenschaft und dein Feuer nicht auf den Schlachtfeldern vergeudet hast. Das gibt mir auch die Kraft und den Mut zu wissen, dass du alles wieder zu deiner und unserer Zufriedenheit richten wirst. Aber bitte nicht heute!“ Dorothea hielt Bertram weiterhin fest umschlungen und spürte an seinen Atemzügen, dass er sich langsam wieder beruhigte. Nach einer Weile hob er mit einem tiefen Seufzer die Schultern.

„Du bist schon die Zweite an diesem Morgen, die mich wieder auf die Erde zurückholt Es war Volkmar, der mir einen ähnlich weisen Rat gegeben hat, alles in Ruhe anzugehen und diesen Tag des Wiedersehens zu genießen.“

„Das freut mich ganz besonders, dass der liebe Volkmar ebenso wohlbehalten wieder bei uns ist. Ich vermute allerdings, dass sich bei einer anderen Dame des Hauses diese Freude noch ein wenig mehr zeigen wird“, bemerkte Dorothea nicht ganz ohne hintergründiges Schmunzeln

„Du denkst doch nicht rein zufällig an meine kleine Schwester Charlotte? Bisher hat sie sich Volkmars Werben gegenüber doch eher kratzbürstig gezeigt.“

„Es sind inzwischen zwei Jahre vergangen, da verändern sich die Welten der jungen Mädchen weitaus mehr, als sich ein fantasieloses Männerhirn nur vorstellen kann. Volkmar und Charlotte –ein hübsches Paar-.“ Dorothea seufzte mit einem träumerischen Ausdruck in ihrem Gesicht

„Du hast recht, die beiden und deren Glück sind auch mir sehr ans Herz gewachsen. Hoffen wir das Beste. Dabei fällt mir ein, wie geht es denn unserer Brut?“

„Deine gräflichen Kinder wachsen und gedeihen prächtig und erhalten ihren gräflichen Unterricht bei Herrn Fretwurst.“

„Gut, liebe Doro, ich wäre dir dankbar, wenn du mich in ungefähr einer Stunde in der Bibliothek abholen würdest, um die jungen Damen aufzusuchen.“

„Herzlich gern, mein Gebieter.“

Bertram schmunzelte, küsste Dorothea liebevoll auf die Wange und verließ ihr Schlafgemach, um sich auf den Weg in die Bibliothek des Schlosses zu machen.

Kapitel 2

Graf Volkmar schlenderte mit den Händen auf dem Rücken gemächlich über den Gutshof. Die Gebäude, die Bäume, der See und das geschäftige Treiben auf dem Gut waren ihm sehr vertraut Zuhause ... Wohl dem, der ein Zuhause hat, dachte er ein wenig wehmütig. In all den Jahren, die er Bertram schon kannte, war Ascheberg für ihn zu einer Heimat geworden. Als zweiter Sohn des Grafen Maximilian von Schwetzingen hatte er geringe Aussichten, das Schloss und die Ländereien derer von Schwetzingen zu erben. So war er im Laufe der Jahre immer wieder von Schlachtfeld zu Schlachtfeld gezogen. Für jeden Feldherrn ein gern gesehener Streiter, der seinen Mann stand und auf den uneingeschränkt Verlass war. Schon die erste Begegnung zwischen Volkmar von Schwetzingen und Bertram von Rantzau war geradezu schicksalhaft gewesen und hatte die Grundlage ihrer wachsenden Freundschaft geschaffen.

Volkmar konnte sich noch gut daran erinnern, als er im Alter von zwanzig Jahren einen entfernten Onkel in Glückstadt besucht hatte, der als Gesandter am Hofe des dänischen Königs Christian IV. diente. Der Ort unmittelbar an der Elbe war zu jener Zeit nicht nur ein belebter Hafen und Umschlagplatz für Waren aus aller Welt, sondern es zog auch immer wieder die dänischen Könige mit ihrem Hofstaat in die beliebte Sommerresidenz. Eines Tages hatte Volkmar als Gast seines hoch angesehenen Onkels eine Einladung vom Obermundschenk erhalten, zu den Abendstunden den königlichen Weinkeller aufzusuchen. Er traf dort einen illustren Kreis edler höfischer Bediensteter an, die sich mit großer Freude die erlesenen Tropfen munden ließen. Unter ihnen auch der damalige Kammerjunker Graf Bertram von Rantzau. Sie alle sprachen dem feinen Gesöff an diesem Abend intensiv zu und ließen den König und seine Gesundheit lautstark hochleben, nicht ahnend, dass es einen Geheimgang in direkter Verbindung zwischen Weinkeller und Schlafgemach des Königs gab. Sie erschraken nicht schlecht, als zu vorgerückter Stunde unvermutet der König auf der Wendeltreppe erschien und die Gäste seines Weinkellers von oben herab betrachtete „Sauft nur, edle Kumpanen, ihr habt die Hälse, ich habe den Wein, wollen doch mal sehen, wer es am längsten miteinander aushält.“ Mit diesen Worten ließ sich auch der König einen Pokal einschenken und trank gemeinsam mit ihnen.

Volkmar und Bertram hatten sich nach diesem denkwürdigen Abend nicht mehr aus den Augen verloren. Als der König kurze Zeit später im bevorstehenden Krieg gegen die Schweden seine Gefolgsleute zu den Waffen rief, zogen auch die beiden Grafen gemeinsam in die Schlacht

Volkmar hatte diesen Schritt nie bereut. Neben dem Respekt und der Anerkennung, die er sehr schnell als Soldat bei unterschiedlichen Feldzügen erworben hatte, war es besonders die enge Freundschaft zu Bertram und seiner Familie, die ihm Kraft und Ruhe gab. Er betrachtete seinen Freund als einen großen Bruder, mit dem man Pferde stehlen konnte. Sie verband ein gegenseitiges Vertrauen, das nicht selten auch ohne Worte auskam. Ascheberg war somit auch für Volkmar zu einem Ort geworden, an dem er sich wohlfühlte, wo er willkommen war und an den er nach den Feldzügen mit Bertram jederzeit gern zurückkehrte.

Gedankenverloren lenkte Graf Volkmar seine Schritte Richtung Marstall. Es waren erst gut zwei Stunden vergangen, nachdem er und Bertram den Pferdestall verlassen hatten, doch von der morgendlichen Stille war hier nichts mehr zu spüren. Junge Stallburschen liefen eilig hin und her. Die Pferde am Halfter strebten sie mit langen Schritten den umzäunten Weiden zu. Von innen hörte man laute Befehle, die keinen Widerspruch zuließen. Volkmar konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Graf Bertrams Donnerwetter am frühen Morgen hatte den alten Aurich anscheinend richtig wachgerüttelt Zumindest brummte es im Ascheberger Marstall wieder, auch wenn der klägliche Pferdebestand zurzeit nichts an dem bedauerlichen Anblick des ehemals stolzen Gestüts änderte.

„Oh, Herr Graf, kann ich Ihnen zu Diensten sein?“ Aurich wirkte überrascht, als er Graf Volkmar entdeckte.

„Ganz ruhig, Aurich, ich möchte nur, dass mein Pferd gesattelt wird, aber lass dich dadurch um Gottes willen nicht in deinem Eifer stören.“

„Selbstverständlich, Herr Graf. Wird sofort erledigt.“ Der alte Stallmeister machte unverzüglich auf dem Hacken kehrt und rief einem Stallburschen, der gerade den Hallenboden fegte, ein paar kurze Befehle zu. Dieser ließ auf der Stelle seinen Besen fallen und rannte Richtung Sattelkammer. Kurze Zeit später führte Aurich persönlich Cäsar, Graf Volkmars schwarzen Hengst mit der auffälligen weißen Blesse, auf den Hof. Unruhig schnaubend und tänzelnd reagierte das Pferd, als es seinen Herrn sah.

Volkmar ergriff das Tier am Halfter und strich ihm beruhigend über die Nüstern. „Ich weiß, mein Alter, der Stall ist auch nicht deine Welt. Da bist du wie die Menschen. Wer mag schon gern eingesperrt sein? Dann lass uns einmal sehen, ob wir Ascheberg noch wiedererkennen.“ Volkmar schwang sich behände in den Sattel und lenkte Cäsar vom Reitstall über die Schlossbrücke zur langen Lindenallee. Kurz vorher jedoch ließ er das Pferd in einen leichten Trab fallen und ritt nach links über einen schmalen Pfad in den Wald, der sich von hier aus zwischen dem See und dem Dörfchen Dersau erstreckte.

Nach wenigen Minuten hörte Volkmar vor sich Geräusche aus dem Wald. Ein Horn wurde geblasen, und unmittelbar darauf erklang das typische Krachen und Bersten eines umstürzenden Baumes, der in einem dumpfen Schlag endete und den Waldboden erbeben ließ. Als der Graf näher kam, konnte er noch weitere vertraute Geräusche ausmachen, die eindeutig auf die Arbeiten von Forstleuten hinwiesen. Volkmar zügelte Cäsar. Vorsichtig folgte er dem Waldweg, bis er hinter der nächsten Biegung die arbeitenden Männer sah. Einige hatten aufgrund der warmen Sommerluft ihre Hemden ausgezogen und hackten mit Äxten die Äste von den gefällten Bäumen, während andere mit schweißglänzenden Oberkörpern die Stämme mit Sägen teilten. Zwischen ihnen sprang ein in Loden und Leder gekleideter Mann umher und trieb die Forstarbeiter lautstark zu schnellerer Arbeit an. Dabei schwang er unaufhaltsam eine Kutscherpeitsche und ließ sie über ihren Köpfen knallen. Volkmar beobachtete das Treiben mit einem gewissen Befremden. Bisher hatte ihn noch keiner der arbeitenden Leute wahrgenommen. Am Ende des Waldweges fiel ihm ein schweres Arbeitspferd auf, das von einem untersetzten kräftigen Mann über die Zügel geführt wurde. Über das Joch, ein starkes Ledergeschirr und Ketten war das Pferd vor einen der gefällten Baumstämme gespannt worden und versuchte, diesen jetzt aus dem Gewirr von Ästen, Sträuchern und anderen Stämmen auf den Waldweg zu ziehen. Das mächtige Tier stemmte sich mit seiner ganzen Kraft in das Geschirr, doch der Baumstamm bewegte sich nur wenig. Die aufmunternden Worte des Mannes an den Zügeln führten zwar immer wieder zu erneuten Kraftanstrengungen des Pferdes, jedoch ohne den gewünschten Erfolg. Volkmar sah, dass jetzt auch der Mann mit der Kutscherpeitsche auf die vergeblichen Mühen des Pferdegespanns aufmerksam geworden war. Fluchend stürmte er auf dieses zu, entriss dem Pferdeführer die Zügel und zerrte wild an ihnen, sodass sich das Pferd aufbäumte und ängstlich in das Geschirr sprang. Gleichzeitig drosch der Mann mit seiner Peitsche auf den Pferderücken ein.

Volkmar hielt es nicht mehr länger auf seinem stillen Beobachtungsposten. Derart hirnlose Attacken gegen eine Kreatur, ganz gleich ob Mensch oder Tier, waren ihm ein Gräuel und reizten ihn bis aufs Blut. Im fliegenden Galopp preschte er den Waldweg entlang, stoppte Cäsar erst kurz vor dem Gespann auf und fiel dem wütenden Aufseher ohne ein Wort in den Arm. Er entwand dem total Überraschten kurzerhand die Peitsche und schlug ihm mit einem kräftigen Hieb auf den Arm, der wenige Sekunden vorher noch die Peitsche geführt hatte. Dieser Vorgang vollzog sich in einer solchen Geschwindigkeit, dass später kaum jemand sagen konnte, was in welcher Reihenfolge geschehen war.

„Seid Ihr denn von allen guten Geistern verlassen, hier ohne Grund auf ein Geschöpf Gottes einzudreschen?“, schrie Volkmar den Übeltäter an und fixierte ihn mit drohenden Augen. Der so Angesprochene hatte sich nach erster Überraschung sehr schnell wieder gefangen. Blitzartig griff er nach seinem Hirschfänger, doch bevor er den Griff seines scharfen Dolches erfassen konnte, zog ihm Volkmar erneut mit einem kräftigen Hieb mit der Peitsche über den Arm, sodass er mit schmerzverzerrtem Gesicht von seinem Vorhaben abließ.

„Ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet, wer seid Ihr, dass Ihr Euch selbst zum Herrscher über alle Kreaturen aufhebt und sie mit Peitsche und Dolch attackieren wollt?“

Wütend blickte der Aufseher den Unbekannten auf dem Pferd an. Langsam bemerkte er, dass es sich aufgrund der Kleidung und des Wappens auf der Satteldecke um eine höher gestellte Persönlichkeit handeln musste. „Ich bin Hartwig Leberich, der bestellte Forstaufseher des Grafen von Rantzau, und wer seid Ihr, dass Ihr Euch erdreistet, mich anzugreifen?“ Dabei rieb er sich immer noch den rechten Arm und blickte Graf Volkmar mit erhobenem Kinn provozierend an.

„Ich rate Euch nur eins, Hartwig Leberich, kümmert Euch um Eure Aufgaben und lasst Mensch und Tier in Ruhe. Dann hättet Ihr auch längst erkannt, dass sich hier Baumstämme verkeilt haben, die selbst zehn Pferde nicht herausziehen könnten. Sollten mir von Euch weitere Untaten zu Ohren kommen, geht es Euch schlecht Über den Griff zum Hirschfänger ist ohnehin das letzte Wort noch nicht gesprochen.“ Volkmar hob die Kutscherpeitsche hoch, zerbrach sie über seinem Oberschenkel und schleuderte sie ins Unterholz.

Als Graf Volkmar nach wildem Galopp den Waldrand erreicht hatte, zügelte er Cäsar und blickte über die Felder, die ihn jetzt nur noch von dem Dorf Dersau trennten und deren Häuser bereits in der Ferne zu sehen waren. Noch immer war er von den Ereignissen im Wald erregt. Über eine Kuppe lenkte er sein Pferd zum See hinunter. Hier am Waldesrand stand eine kleine Holzbrücke, die zwischen dem Schilfgürtel in den See hineinragte und die ein kleiner Pavillon zierte. Volkmar glitt aus dem Sattel, band Cäsar am Brückengeländer fest und schritt über die knarrenden Bohlen zum Ende der Brücke. Tief in Gedanken ließ er sich auf der Holzbank im Pavillon nieder und blickte über das Wasser, ohne die Idylle von vorbeiziehenden Schwänen bewusst wahrzunehmen. Der Vorfall im Wald beschäftigte ihn immer noch. Hatte er falsch reagiert? War sein Zorn berechtigt? Einerseits wusste er von seiner Empfindlichkeit, wenn es um das Wohl anderer ging. Den Wunsch zu beschützen, den Schwächeren zu helfen, hatte er schon als kleiner Junge verspürt. Woher dieser Drang kam, konnte er nicht sagen. Er war einfach da. Auch reagierte er stets auf Ungerechtigkeiten überaus heftig. Aber genau das schien das Problem zu sein. Immer wenn ähnliche Situationen wie die im Wald auftraten, entwickelte sich eine Selbstständigkeit seiner folgenden Handlungen, die Volkmar ängstigte. Auch wenn er später in den meisten Fällen zu dem Ergebnis kam, dass seine Schritte die richtigen gewesen waren, sie auf andere Personen auch angemessen wirkten, befürchtete er doch immer wieder, nur ein Opfer seiner Gefühlsaufwallung geworden zu sein. Irgendjemand entzog ihm das überlegte Vorgehen. Das beunruhigte Volkmar und verwirrte ihn immer wieder aufs Neue.

„Welch ein einmaliger Anblick, ein nachdenklicher und in sich gekehrter Graf Volkmar!“

Volkmar schreckte auf. Tief in seine Gedanken versunken hatte er die Welt um sich gänzlich vergessen und auch keine Schritte auf dem Steg gehört.

Wenige Meter entfernt stand das schönste Wesen, das er sich je erträumt hatte. Volkmar sprang auf und schritt ihm mit ausgestreckten Armen entgegen. Vorbei waren die finsteren Gedanken, ein Strahlen erhellte sein Gesicht. „Charlotte, Ihr schafft es immer wieder, meinem armen Dasein einen atemberaubenden Glanz zu verleihen.“ Freudig begrüßte er die Schwester Graf Bertrams, der er sich bereits seit längerer Zeit liebevoll verbunden fühlte, die jedoch seinem Werben bisher immer eine kühle Schulter gezeigt hatte. Inzwischen waren zwei Jahre vergangen und Charlotte hatte sich von einem damals schon hübschen, aber doch ein wenig launischen heranwachsenden Mädchen zu einer siebzehnjährigen bezaubernden jungen Dame entwickelt.

„Jetzt erkenne ich den wahren Volkmar wieder“, stellte Charlotte nach seinem Kompliment augenzwinkernd fest und legte ihre Hände zum Willkommen lächelnd in seine. „Ich freue mich, Euch wohlbehalten anzutreffen, lieber Volkmar, auch wenn die Zeit, die Ihr von Ascheberg ferngeblieben seid, allzu lange war. Ist mein geliebter Bruder Bertram auch wohlauf?“

„Erst jetzt, wo ich Euch sehe, wird mir grausam bewusst, welche Todsünde es war, Euch so unverschämt lange ohne meine Gegenwart zu lassen. Obwohl die heutige Charlotte mein Herz weitaus fröhlicher erklingen lässt als das verschwommene Bild der etwas kratzbürstigen Komtesse, die ich seinerzeit verließ.“

„Volkmar, Ihr seid unverbesserlich!“, entrüstete sich Charlotte gespielt, indem sie demonstrativ seine Hände wegschubste, die ihre bis dahin immer noch gehalten hatten.

„Auch ich freue mich, Graf Volkmar, Euch wohlbehalten in Ascheberg begrüßen zu dürfen.“

In seinem verträumten Anblick Charlottes hatte er Gräfin Julia von Hardenberg gänzlich übersehen. Sie war eine jüngere Schwester von Dorothea von Rantzau und damit auch Charlottes Tante, die, kurz bevor Bertram und er zu ihrem letzten Feldzug aufgebrochen waren, ihren Ehemann bei einem Jagdunfall verloren hatte. Bertram hatte der jungen Witwe daraufhin angeboten, in seinem Schloss zu wohnen. Volkmar konnte sich daran erinnern, dass sich Charlotte und Julia sehr schnell angefreundet hatten und Julia seitdem auch als Anstandsdame für Bertrams Schwester gern gesehen war

„Verzeiht mir, verehrte Gräfin Julia, dass ich Euch nicht gleichermaßen aufmerksam begrüßt habe. Trotzdem meinen aufrichtigen Dank für Euer herzliches Willkommen. Bevor ich es vergesse, natürlich geht es meinem Freund Bertram bestens. Er ist ebenfalls wohlauf.“

„Ich denke, ich müsste mich jetzt wohl ein wenig um unsere Pferde kümmern.“ Gräfin Julia drehte sich daraufhin um und verließ mit einem verschmitzten Lächeln zügigen Schrittes das im ersten Augenblick ein wenig überraschte Paar.

„Äußerst diskret und rücksichtsvoll, Eure Tante“, bemerkte Volkmar schmunzelnd, indem er Charlotte zur Bank im Pavillon führte. Als sie sich gesetzt hatten, schwiegen sie eine ganze Weile und genossen die beschauliche Stille.

„Einen Taler für Eure Gedanken“, unterbrach Charlotte die anheimelnde Stimmung. „Was hat Eure Stirn so umwölkt?“

„Charlotte, Charlotte, Ihr habt eine faszinierende Wirkung auf mich. Kaum befinde ich mich in Eurer Nähe, schon versteht Ihr es, mich aus dem Gleichgewicht zu werfen. Und nicht nur das, selbst wenn ich in fernen Ländern an Euch gedacht habe, überkam mich ein eigentümliches, aber nie unangenehmes Gefühl.“

„Volkmar, versucht doch, ein einziges Mal ernst zu bleiben.“

„Ich meine das, was ich sage, bitterernst, meine Liebe.“

„Erzählt mir von dem schwankenden Gleichgewicht, vielleicht ist mein Einfluss auf Euch ja so stark, dass ich es auch wieder ins Lot bringen kann.“

Volkmar wandte seinen Kopf zu ihr und blickte sie zärtlich an.

Langsam hob er seine Hand und strich ihr ganz sanft über die Wange.

Charlotte rührte sich nicht Sie zeigte auch keine Anzeichen, dass sie von dieser liebevollen Geste überrascht war. Sie sah Volkmar nur schweigend mit ihren großen braunen Augen und einem sinnlichen Lächeln an.

„Wie sehr habe ich einen solchen Augenblick wie diesen erträumt. Wie oft habe ich daran gedacht, mit Euch gemeinsam an einem stillen Ort zu sein, fernab allen Trubels dieser Welt.“ Volkmar seufzte tief.

„Und das Gleichgewicht?“

„Ach, Charlotte, Ihr zerstört meine Träume. Aber Ihr habt ja recht, der Alltag holt einen immer wieder ein. Manchmal schneller und grausamer, als einem lieb ist.“

„Was hat Euch denn so überaus nachdenklich gemacht, bevor ich Eure Grübeleien gestört habe?“

„Wollt Ihr es wirklich hören?“

Charlotte nickte und sah ihn auffordernd an.

„Euch wird sicher nicht entgangen sein, dass sich das Gut während unserer Abwesenheit verändert hat. Euren Bruder Bertram beunruhigte der erste Eindruck sehr, den er heute Morgen im Gestüt vorgefunden hat, und er bat mich, mir einen ersten Überblick zu verschaffen. Bei meinem Ritt durch den Wald traf ich dann ein paar Forstarbeiter an und hatte eine äußerst unangenehme Begegnung mit dem neuen Förster.“

„Ich bin ihm nur ein oder zwei Mal begegnet, ein überaus unsympathischer Mensch. Aber das kann doch nicht der eigentliche Grund Eurer wolkenumwobenen Stirn gewesen sein.“

„Ich glaube, Ihr kennt mich besser, als ich vermutet habe“, stellte Volkmar mit Unbehagen fest und suchte vergeblich nach weiteren Worten. Eigentlich hatte er nicht vor, seiner geliebten Charlotte von seinen Selbstzweifeln zu berichten. Schließlich kannte sie ihn eher als den fröhlichen und liebenswerten Optimisten, den kein Ereignis der Welt erschüttern konnte. An dem Eindruck wollte er ungern etwas ändern. Doch gleichzeitig spürte er auch den kaum unterdrückbaren Drang nach Aufrichtigkeit Charlotte gegenüber. Nur ihre Anwesenheit, ihre Nähe schuf ein Vertrauen, das er Frauen gegenüber nie gekannt hatte.

„Vielleicht habt Ihr ja den Mut, Euer Herz auszuschütten, wenn ich Euch verrate, wie gut ich Euch kenne, obwohl so etwas zwischen einer jungen Frau und einem Mann sicherlich nicht schicklich ist. Ich weiß sehr wohl, dass Eure Vorfahren Euch diese liebenswerte und unbekümmerte Frohnatur eingepflanzt haben. Durch Erzählungen meines Bruders weiß ich auch, dass Ihr trotzdem kein Leichtfuß seid, sondern ein zuverlässiger und treuer Freund. Da Ihr zudem noch ein denkender Mensch seid, kann mich Euer sonst so offenes und freundliches Auftreten nicht darüber hinwegtäuschen, dass Ihr ab und zu auch über Euch selbst nachdenkt.“

Volkmar schaute die junge Komtesse mit erstaunten Augen an. Wie konnte es angehen, dass sich ein Mensch in dieser kurzen Zeit von einem manchmal zickigen, aufsässigen Mädchen zu einer so wunderschönen und geistreichen Frau verwandelt hatte?

„Vor Euren Augen bin ich durchsichtig wie Glas. Ich ergebe mich“, antwortete Volkmar nach einer Weile der anerkennenden Bewunderung und hob lachend beide Arme als Zeichen der absoluten Unterwerfung. „Ihr habt den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ob meine Reaktionen bei der Begegnung mit dem aufsässigen Förster richtig gewesen sind und woher mein Aufbrausen gegen Ungerechtigkeiten wohl kommen mag.“

„Und habt Ihr eine Antwort gefunden?“

„Nein, das konnte ich nicht, da mein Nachdenken von einem elfengleichen Wesen gestört wurde, dem ich aufrichtig dankbar dafür bin, dass es meine trüben Gedanken auf diese wundersame Weise verscheucht hat“ Volkmar ergriff mit diesen Worten Charlottes rechte Hand und deutete einen zarten Kuss an.

„Da ist er wieder, der schalkhafte Volkmar“, lächelte Charlotte ihn an. „Doch bevor meine Tante ungeduldig wird, wollen wir lieber die Suche nach Eurem Gleichgewicht auf später verschieben.“

„Ich freue mich schon jetzt darauf“, erwiderte Volkmar und begleitete die junge Komtesse zu der wartenden Gräfin Julia und den Pferden am Ende der Brücke.

Die Bibliothek des Schlosses Ascheberg war weitaus mehr als nur die Ansammlung gedruckter Werke. Graf Bertram hatte diesen Raum stets als sein Arbeitszimmer und persönliches Refugium empfunden. Rund um den prächtig verzierten Kamin waren schwere Sessel gruppiert, die schon so manche gemütliche Runde bei knisterndem Kaminfeuer erlebt hatten. Ein mächtiger Schreibtisch aus heimischer Eiche stand vor einem halbrunden Erker, dessen Fenster bis zum Boden gingen und die einen freien Blick in den Schlossgarten erlaubten. Außer einem weiteren Tisch mit acht Stühlen, der gleichermaßen als Arbeitstisch wie auch als Esstisch für eine kleine Gesellschaft diente, und einer Anrichte wurde dieses Ensemble von Bücherregalen eingerahmt, die vom Boden bis zur Decke reichten. Bertram betrat den Raum mit etwas gemischten Gefühlen. Zwei Jahre war es her, dass er das letzte Mal diesen eigenartigen Geruch der Bibliothek wahrgenommen hatte. Erinnerungen an seine Kindheit flogen plötzlich vorbei. Diese Duftmischung aus Leder, verbranntem Holz und alten Büchern hatte ihn schon als Jungen angezogen. Obwohl es den Kindern streng verboten war, ohne Erlaubnis die Bibliothek zu betreten, hatte Bertram sich immer wieder heimlich hineingeschlichen und war ebenso häufig von seinem Vater in seinem Versteck hinter dem Schreibtisch ertappt worden. Doch der besondere Geruch und die geheimnisvolle Atmosphäre der Bibliothek hatten Bertram von jeher fasziniert.

Langsam durchschritt er den Raum. Die dicken Teppiche schluckten jedes Geräusch. Seine Augen schwenkten über das farbige Wechselspiel der Buchrücken, das noch durch das einfallende Sonnenlicht verstärkt wurde. Doch das wohlige Gefühl heimischer Gerüche endete urplötzlich, als Bertrams Blick auf den Schreibtisch fiel. Aufgeschlagene Bücher, Briefe und Schriftstücke stapelten sich in einem wirren Durcheinander. Die Schubladen waren zum Teil herausgezogen und quollen über von Papieren und Urkunden. Mit Entsetzen betrachtete er das Chaos. Natürlich konnte er nicht erwarten, dass die Bibliothek während seiner Abwesenheit nicht genutzt wurde. Auch der Schreibtisch stand selbstverständlich seinem Bruder in seiner Eigenschaft als offizieller Vertreter zur Verfügung, doch eine solche Unordnung war unerträglich.

Bertram läutete und es dauerte keine halbe Minute, bis sein Kammerdiener Conrad erschien. „Conrad, kannst du mir einmal erklären, was die Unordnung zu bedeuten hat und wer diese Katastrophe angerichtet hat?“

„Ich weiß nur, Herr Graf, dass der Herr Graf, Euer Herr Bruder, am gestrigen Tage, bevor er Ascheberg verließ, nach einem speziellen Dokument gesucht hat. Er war dabei sehr aufgebracht und untersagte anschließend jedem von uns, die Bibliothek zu betreten.“

„Weißt du, wo mein Bruder sich zurzeit aufhält?“

„Nein, Herr Graf, das ist mir nicht bekannt. Und wenn ich hinzufügen darf, auch die Frau Gräfin, Eure Frau Schwägerin, scheint über den Aufenthaltsort ihres Gatten nicht informiert zu sein.“

„Danke, Conrad, das wär's fürs Erste.“ Der Kammerdiener hatte den Türgriff bereits in der Hand. Erst jetzt bemerkte Bertram, dass er in der Aufregung vergessen hatte, Conrad zu begrüßen. Offensichtlich schien der Kammerdiener auch nicht überrascht gewesen zu sein, ihn in der Bibliothek zu sehen. Vermutlich hatte die Köchin ihn bereits über seine Rückkehr informiert.

„Eine Sache noch. Bitte veranlasse doch, dass der Gutsverwalter Heidenreich mich so schnell als möglich aufsucht. Und noch eins, Conrad. Ich freue mich, dich in alter Frische wiederzusehen.“ Mit einem Lächeln auf den Lippen und einer leichten Verbeugung verließ der Kammerdiener den Raum.

Bertram setzte sich an den Schreibtisch und blickte kopfschüttelnd auf das Wirrwarr von Papieren. Nach und nach begann er die verschiedenen Dokumente zu sichten. Mit großer Verwunderung und wachsendem Entsetzen stellte er fest, dass sich zwischen Danksagungen für eine Einladung zu einem Schlossfest, Rechnungen und Mahnungen auch bedeutungsvolle Dokumente befanden. Zum Teil alte und wichtige Urkunden, die die Besitzverhāltnisse derer von Rantzau regelten und die normalerweise in einer besonderen Kassette in der untersten Schreibtischschublade unter Verschluss verwahrt wurden. Bertram konnte überhaupt nicht begreifen, was dieses Durcheinander bedeuten sollte. Sorgfältig begann er, jedes Papier in die Hand zu nehmen und es nach seiner Bedeutung zu sortieren. Dabei entdeckte er, dass sein Bruder offensichtlich zu einem sommerlichen Schlossfest eingeladen hatte, das in zehn Tagen stattfinden sollte. Mehrere Danksagungen befanden sich zwischen den Papieren. Gleichfalls fielen ihm auch einige Mahnungen von Händlern in die Hände, mit denen er selbst bisher stets unproblematische und reibungslose Geschäfte abgewickelt hatte. Bertram runzelte die Stirn. Was war bloß in der Zeit seiner Abwesenheit geschehen?

Während er noch darüber grübelte und doch keine Antwort fand, trat Conrad nach kurzem Anklopfen ein. „Der Herr Gutsverwalter Heidenreich steht Euer Gnaden nunmehr zur Verfügung.“

„Soll eintreten!“, war Bertrams kurze Antwort.

Mit festem Schritt betrat Friedrich Heidenreich die Bibliothek. Ein kräftiger und vierschrötiger Mann mit rotbraunem Schopf, auf dem die Haare kreuz und quer standen und dem anzusehen war, dass er einen großen Teil seines Lebens im Freien verbracht hatte. Kurz vor dem Schreibtisch bremste der Gutsverwalter seinen forschen Schritt und strahlte den Grafen unverblümt an.

Bertram vergaß seine Verstimmung bei diesem schwungvollen Auftritt seines langjährigen Gutsverwalters, erhob sich, ging um den Schreibtisch herum und schüttelte Friedrich Heidenreich die Hand. „Schön, Euch zu sehen, Heidenreich.“

„Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Erlaubt mir die Bemerkung, dass mir ein Stein vom Herzen gefallen ist, als ich hörte, dass Herr Graf wieder wohlbehalten zurückgekehrt sind.“

„Herzlichen Dank, lieber Heidenreich.“ Bertram setzte sich wieder hinter seinen Schreibtisch, nachdem er den Gutsverwalter aufgefordert hatte, ebenfalls Platz zu nehmen.

„Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wir kennen uns lange genug und haben bisher sehr konkrete und letztlich auch übereinstimmende Vorstellungen davon gehabt, wie ein herrschaftliches Gut zu führen ist. Das, was ich allerdings heute Morgen hier angetroffen und in den wenigen Stunden meiner Anwesenheit bereits gesehen habe, entspricht dieser klaren Linie in keiner Weise. Gibt es dafür eine Erklärung?“

Der fröhliche Ausdruck auf dem Gesicht des Gutsverwalters war bereits bei den ersten Worten des Grafen verschwunden und seine Stirn wies nun deutliche Sorgenfalten auf. Der Mann, der sonst eher ein Mensch klarer Ansprachen war, wirkte betreten, bevor er antwortete. „Es tut mit leid, Herr Graf, dass Eure glückliche Rückkehr gleich von einer Enttäuschung getrübt wird.“

„Euer Mitleid hilft mir nicht weiter“, unterbrach Bertram ungeduldig die vorsichtigen Worte seines Gutsverwalters. „Was ist passiert?“

„Im ersten Jahr Euer Abwesenheit gab es keine Probleme“, begann Friedrich Heidenreich zögerlich zu berichten. „Im Sommer vergangenen Jahres allerdings beklagte sich Euer Herr Bruder darüber, dass das Gut zu wenig abwerfen würde, wie er sich ausdrückte. Ich legte daraufhin die Bücher vor und erläuterte dem Herrn Grafen die finanziellen Notwendigkeiten und Zahlungsverpflichtungen. Der Herr Graf hat dann die Bücher bei sich behalten und erklärt, er werde sich von nun an persönlich um die finanziellen Angelegenheiten des Gutes kümmern.“

„Das heißt, dass Ihr seit einem Jahr nicht mehr die Bücher des Gutes geführt habt?“ Graf Bertram schüttelte den Kopf, als wolltte er nicht glauben, was er soeben gehört hatte.

„Das ist richtig, Herr Graf. Euer Herr Bruder hat dann in den folgenden Monaten grundlegende Veränderungen eingeführt.“

„Welcher Art zum Beispiel?“

„Langjährige Verträge mit den Händlern von Saatgut und landwirtschaftlichem Gerät wurden kurzfristig gekündigt und anderen Händlern übertragen. Ihr Herr Bruder hat den alten Förster Moldenhaupt entlassen und einen jüngeren Mann eingestellt.“

„Und was ist mit dem Gestüt geschehen?“

„Wenn man es ganz genau nimmt, Herr Graf, gibt es ein Gestüt Rantzau nicht mehr.“

Graf Bertram hielt es nicht mehr auf seinem Stuhl. Unruhig ging er in der Bibliothek auf und ab. Heidenreich, der sich ebenfalls sofort erhoben hatte, befahl er kurz mit den Worten „Bleibt sitzen!“ auf seinen Stuhl zurück. „Wo sind die Pferde geblieben?“

„Euer Herr Bruder hat sie nach und nach verkauft, bis es keinen ausreichenden Zuchtbestand mehr gab.“

„Wo ist der Leiter des Gestüts abgeblieben?“

„Den Herrn Rittmeister von Pottlitz hat Euer Herr Bruder entlassen.“

„Und keiner hat etwas gegen diesen Wildwuchs getan?“

„Oh doch, Herr Graf. Soweit ich es verfolgen konnte, gab es kaum jemanden aus Eurer Familie, der nicht immer wieder interveniert hat Rittmeister von Pottlitz, der alte Aurich und ich selbst haben versucht, Euren Herrn Bruder umzustimmen, jedoch erfolglos. Wir mussten uns allesamt Inkompetenz und Maßlosigkeit vorwerfen lassen.“

Bei den letzen Worten des Gutsverwalters unterbrach Bertram abrupt seinen unruhigen Gang durch die Bibliothek. Verwundert blickte er Friedrich Heidenreich an. Bisher hatte er seinen Gutsverwalter stets als loyalen Menschen erlebt, doch aus seiner letzten Bemerkung war unzweifelhaft eine Missachtung zu entnehmen. Geradezu untypisch für den aufrechten Mann. Seine im ersten Augenblick aufkommende Entrüstung wich jedoch sehr schnell der Erkenntnis, wie stark sein treuer Verwalter und letztlich auch die anderen Bediensteten des Gutes verletzt worden waren, wenn Friedrich Heidenreich es für nötig erachtete, zu einer solchen Wortwahl zu greifen. Eine ganze Weile sagte Bertram nichts.

„Ich bitte um Entschuldigung, Herr Graf, ich wollte nicht...“

„Ist gut, Heidenreich, es ist alles in Ordnung“, unterbrach Bertram ihn, „ich habe Euch unrecht getan. Ich danke Euch für Eure Aufrichtigkeit. Wir wollen es zunächst dabei bewenden lassen.“

Der Gutsverwalter erkannte, dass das Gespräch damit beendet war, erhob sich und verließ mit einer Verbeugung die Bibliothek. Bertram setzte sich wieder hinter seinen Schreibtisch und stützte den Kopf auf seine Hände. Nach dem Gespräch mit Heidenreich konnte er nur sehr schwer seine Gedanken ordnen. Für ihn war es kaum vorstellbar, wie sein Gut in eine derart dramatische Lage hatte geraten können. Das Schloss Ascheberg, das Gut und das Gestüt waren über Generationen mit dem Namen Rantzau verbunden. Treue, Zuverlässigkeit, Tradition und eine geschickte Hand im Umgang mit Mensch und Tier hatten zu jenem Ansehen geführt, das die Rantzaus über die Grenzen hinaus bekannt gemacht hatte. Grundlage von Hochachtung und Anerkennung an Fürstenhöfen und Königshäusern. All das sollte jetzt ins Wanken geraten? Was musste noch alles geschehen sein, wenn sich der zuverlässige Gutsverwalter zu derart kritischen Äußerungen über Familienmitglieder hinreißen ließ?

„Bertram, es ist ein sonniger Tag, Fortuna lächelt, du bist wieder da, alle sind fröhlich und du machst ein missmutiges Gesicht“, unterbrach Gräfin Dorothea die Gedanken ihres Gatten.

„Du hast eben einen Mann schlichten Gemütes geheiratet, meine Liebe, der sein großes Glück gar nicht fassen kann.“ Bertram trat seiner Frau entgegen und umarmte sie.

„Darf ich denn meinen geliebten Narren zu seinen ebenso närrischen Kindern entführen?“ Dorothea lachte den mittlerweile milde gestimmten Bertram an und hakte sich bei ihm unter.

„Du hast recht, vielleicht heitert es meine Stimmung ein wenig auf, wenn ich meine kleinen Prinzessinnen sehe.“