Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Bis heute wird die historische Herstellung von Leinenstoffen für Bekleidung und Haustextilien mit den Mitteln der von Hand betriebenen Flachsarbeit stark romantisiert. Die sogenannte alte Flachskultur bekam den Status einer wichtigen Repräsentantin der vermeintlich guten alten Zeit. Dabei waren die Mechanisierung und Industrialisierung der Flachs- und Leinenwirtschaft im 19. Jahrhundert ein langer Prozess, der die Beteiligten häufig zu harter Arbeit zwang und in Armut brachte. Die hölzerne und von Hand betriebene Flachsbrechmaschine bildete in vielen Landschaften Europas den wohl letzten Versuch, die gewohnte manuelle Flachsarbeit rationeller zu gestalten, um so lange wie möglich der Industrialisierung zu entgehen. Ein Jahrhundert lang, zwischen etwa 1820 und 1920, besaß das Gerät den Charakter einer Innovation, ohne in struktureller Hinsicht den oft beschriebenen Niedergang der historischen Flachskultur aufhalten zu können.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 177

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Einführung

Zur Flachsarbeit und Flachskultur

Zur Technologie und Arbeitsweise der Flachsbrechmaschine

Ein neues technologisches Prinzip als agrarreformerische Idee

Versuche, Verfahren, Konstruktionen und Erfindungen kurz nach 1800

Das Modell von G.-J. Christian als Grundlage

Die Kuthesche Flachsbrechmaschine als Endform einer Entwicklung

Beispiele für regionale Diskussionen: Schlesien, Westfalen, Lippe

Zur Herstellung der hölzernen Handmaschine

Der kulturelle Kontext: Aspekte und Beobachtungen

Das Gerät als Museumsobjekt

Überblick: eine Maschine, die keine war

Einführung

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts begannen Spinn- und Webmaschinen, die in Fabrikbetrieben zum Einsatz kamen, die Industrialisierung der Textilherstellung voranzutreiben. Als damit auch geradezu revolutionäre Veränderungen im ländlich-agrarischen Arbeits- und Lebensablauf stattzufinden begannen, wurde zeitgleich immer wieder ausprobiert, auch die vor dem Spinnen und Weben erforderliche Bearbeitung der Flachsfaser mit dem Ziel einer Mechanisierung zu erleichtern. Dies war gleichbedeutend mit dem Versuch, den letztlich aber unaufhaltsamen, bereits früh so genannten Niedergang der Leinen-Industrie wenn nicht zu vermeiden, so doch zu verlangsamen oder irgendwie positiv zu beeinflussen.

Vom Ernten über das Reepen, Dörren, Brechen und Schwingen bis zum Hecheln reichte die notwendige und aufwändige Bearbeitung der Flachsfaser, um sie spinnfertig zu machen. Ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts unterzogen Landwirte und deren Vereinigungen, Technologen und Tüftler des Ingenieurwesens – erneut, im Anschluss an vorausgegangene erste Versuche aufklärerischer Agrarreformen – alle diese Schritte der Frage, wie eine Verbesserung der bisherigen – zumeist schweren und immer „unproduktiver“ werdenden – Handarbeit zu erreichen war.

Die an der Flachskultur alljährlich direkt beteiligten Landleute aller Sozialschichten bildeten dabei die große Masse der „beharrenden“ Arbeitskräfte, deren Bewusstsein für die Notwendigkeit von strukturellen Verbesserungen zwar wenig ausgeprägt war, die jedoch immer häufiger in Gestalt von Armut, Knochenarbeit und Gesundheitsschädlichkeit unter der körperlichen Tätigkeit und dem sich steigernden ökonomischen Druck litten. Organisierte Aktionen wie der Weberaufstand oder, umgekehrt, obrigkeitliche (durchweg unergiebige) Maßnahmen zur Minderung des Spinner-Elends blieben der Flachsbearbeitung, soweit sie vor dem Spinnen lag, aus verschiedenen Gründen fremd – von Unzufriedenheiten und vereinzelten „Unruhen“ von Flachsbrechlerinnen einmal abgesehen.

Zwischen der traditionellen Handarbeit mit den fast berühmt zu nennenden Geräten wie Flachsreepe, Flachsbreche, Schwingbock oder Flachshechel und den späteren, rein industriellen Verarbeitungsformen, die sich letztlich durchsetzen sollten, gab es im 19. und bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts hinein mechanisierte Übergangsformen. Zu ihnen gehörten etwa die mit Wasserkraft betriebenen Flachsschwingen, in denen die Handarbeit – in einer erleichterten Form – noch bestehen blieb. Durchsetzen konnten sich solche Methoden auf Dauer nicht, zeugen aber von den vielfältigen Ideen und Versuchen, textilbezogene Landwirtschaft in der überaus langen Industrialisierungsphase im immer sehr konkreten Einzelfall rationeller gestalten zu können.

Den Hintergrund bildete nahezu stets ein immenser wirtschaftlicher Druck auf die Menschen, die durchweg in ländlichen Verhältnissen und in einer strikten Klassengesellschaft lebten.

Auch für das Brechen des Flachses, das seit alters her mit überall verbreiteten und sich nur in Nuancen unterscheidenden Handgeräten erfolgte, deren Hebelwirkung zum Knicken der Flachsstengel eingesetzt wurde, gab es bereits frühe Versuche einer Rationalisierung.

Nach Jahrzehnten der Erprobung und technologischen Verbesserung und Weiterentwicklung gehörten dann die Flachsbrechmaschinen in den Jahrzehnten um 1900 zum geläufigen Inventar auf nicht wenigen Höfen in nahezu allen Landschaften, in denen Flachs angebaut wurde. Diese „Maschinen“ waren Handgeräte, die mit gegenläufig drehbaren, geriffelten Walzen versehen waren, mit denen größere Mengen von Flachs in kürzerer Zeit gebrochen werden konnten. Bis zum Ende der vorindustriellen Flachskultur zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehörten diese Geräte zum gewohnten Bild auf landwirtschaftlichen Anwesen zur Zeit der Flachsverarbeitung im Jahreslauf.

Eine Beschäftigung mit der Flachsbrechmaschine erscheint aus der Zeit gefallen und randlagig, bagatellhaft, vielleicht sogar kauzig, auch wenn selbst Kritiker wohl in Rechnung stellen würden, dass eine Handmaschine des 19. Jahrhunderts in vielfältigen inhaltlichen Zusammenhängen der Wirtschafts-, Alltags- und Kulturgeschichte gestanden hat. Zu unwichtig erscheint aber ihre Bedeutung, um im Rahmen einer eigenständigen Untersuchung dargestellt zu werden, und zu weit entfernt erscheint ihre Thematik mit einem Kontext, der angesichts der vollständig technisierten und digitalen Durchdringung heutiger Arbeitswelt und Alltagskultur überholt wirkt.

Wenn die Flachsbrechmaschine dennoch zum Gegenstand einer kulturkundlichen Betrachtung gemacht wird, dann geschieht das, um gerade in der heutigen Situation an die Notwendigkeit historischer Untersuchungen von alltagskulturellen Vorgängen zu erinnern. Aus deren Ablauf können Schlüsse gezogen werden. Vielleicht kann die möglichst detaillierte Kenntnis des technologischen und kulturellen Wandels in agrarisch bestimmten Gesellschaftsstrukturen zukünftig, nach dem Ende industriell und digital geprägter Phasen, noch einmal handlungsleitende Hinweise geben. Damit verbunden ist der dokumentarische Wunsch, dass die Aussagekraft des zu diesem Thema mehr als 40 Jahre lang gesammelten Quellenmaterials nicht verlorengehen soll.

Die Rede ist von einem konkreten, seinerzeit innovativen Hand-Arbeitsgerät unter der Technisierung und Proto-Industrialisierung von textilen Zweigen der Landwirtschaft im 19. Jahrhundert in Mitteleuropa, vornehmlich im deutschsprachigen Raum. Den Rahmen bildet die Kultur und Ökonomie des Flachses, der, verarbeitet zu Leinenstoff, jahrhundertelang und bis in das 20. Jahrhundert hinein ein Hauptbestandteil der Bekleidung großer Bevölkerungsteile gewesen ist.

Die Romantisierung der Flachskultur im Verlauf des 20. Jahrhunderts, die Flachs-Nostalgie und Leinen-Idealisierung täuschen darüber hinweg, dass längst nicht alle historischen Aspekte des Übergangs der Flachskultur von der Agrar- in die Industriegesellschaft hinreichend untersucht sind. Nicht wenige pauschale Aussagen zum strukturellen Ablauf können und sollten durch Einzelfallstudien erweitert, verfeinert oder konkretisiert werden – auch wenn die herrschenden wissenschaftlichen Trends derzeit keine Aufmerksamkeit für Aufarbeitungen einzelner Arbeitsgeräte im Rahmen volkskundlich-historischer Analysen materieller Alltagskultur bereithalten.

In der heimatkundlichen Literatur zum Flachs und seiner Kultur gibt es (aus der Zeit der häufig noch selbsterlebten Spätphase) immer wieder Aussagen wie diese: „Wenn Flachs in größeren Mengen verarbeitet wurde, gab es maschinelle Einrichtungen, bei denen der Flachs durch geriffelte Walzen (Flachsbrecher), die ineinandergriffen, gedreht wurde.“ Oder es heißt, noch konkreter auf die Sache und die Region bezogen: „Größere Bauern benutzten zum Brechen eine Brechmaschine, die mit der Hand oder mittels eines Pferdegöpels angetrieben wurde. Eine solche war in Muckhorst bei Mettingen.“1 Umgekehrt gelten aber für Regionen, in denen Flachsbau ausschließlich für den Eigenbedarf betrieben wurde, Aussagen wie jene, dass Brechmaschinen als „Arbeitserleichterungen für den im kleinen Rahmen betriebenen Flachsbau der rheinischen Mittelgebirge keine Bedeutung“ besessen haben.2

Die vorliegende Darstellung geht von beiden Beobachtungen aus. Sie widmet sich der von Hand betriebenen Flachsbrechmaschine, vor allem der Geschichte ihrer technologischen Entwicklung und Einführung ins Arbeitsverfahren, aber auch der Frage, welche Auswirkungen sie im gemeinschaftlich betriebenen Arbeitsleben der Flachskultur (noch) gehabt hat. In vielerlei Hinsicht markiert dieses Gerät einen Übergang – nicht nur technologisch und wirtschaftlich, sondern auch in gesellschaftlicher Hinsicht einer Ablösung von alten ländlichen Gemeinschaftsarbeiten, die hernach dann gern einer Romantisierung, Verherrlichung und auch Umdeutung unterzogen worden sind.

Ein gewisser regionaler Schwerpunkt der Darstellung liegt in den beiden von Friedrich dem Großen so bezeichneten – und entsprechend geförderten – preußischen „Leinenländern“ Schlesien und Westfalen. Für das Westfalen assoziierte Fürstentum Lippe etwa ist von Wilhelm von Donop 1790 zusammenfassend festgestellt worden: „Vieler Flachs wird angezogen, wozu hier Boden und Luft sehr günstig sind; und man kann dieses als den ersten Nahrungszweig des Unterthans betrachten.“3 Entsprechend betriebsam ist gerade in diesen Territorien seit der Aufklärung die landwirtschaftliche Fachliteratur gewesen, in welcher der Leinbau sowie auch Hanfbau beschrieben und mögliche Verbesserungen propagiert wurden. Der in Teilen Schlesiens und Westfalens außerordentlich intensiv betriebene, im 18. Jahrhundert wirtschaftlich überaus erfolgreiche, im 19. Jahrhundert aufgrund der Konkurrenz aus England und Irland jedoch rasch in große Not geratene und immer wieder staatlich geförderte Flachsbau hat naturgemäß auch den innovativen Ideen einer Mechanisierung des Flachsbrechens das größte Interesse entgegengebracht.4

Zur Flachsarbeit und Flachskultur

Um die Fasern der Leinpflanze zu Textilien verarbeiten zu können, musste der Flachs in mehreren, aufwändigen Verfahren so bearbeitet werden, dass seine Faser verspinnbar wurde und das gesponnene Garn auf dem Webstuhl zu Leinwand zusammengefügt werden konnte. In Analogie zum Leidensweg Christi wurden diese Verfahren in ihrer Gesamtheit auch als Die Leiden des Flachses bezeichnet, was die hohe Wertigkeit der Pflanze für das Alltagsleben unterstrich.

Das Brechen des Flachses hat eine Station in seinem Leidensweg und einen unverzichtbaren Bearbeitungsvorgang dargestellt. Es folgte auf das Ernten oder Ausrupfen und das Riffeln mit dem Abstreifen der Samenkapseln, die zu Leinöl verarbeitet werden konnten, und es musste durch die aufwändigen und durchaus diffizilen Vorgänge des sogenannten Röstens und Dörrens vorbereitet werden. In manchen Regionen gab es für diesen Arbeitsvorgang hergerichtete kleine Brechhäuser oder -hütten, bei denen es sich manchenorts um eigens errichtete, zuweilen aber auch um aufgelassene Gebäude handelte, die wintertags für begrenzte Zeit kollektiv genutzt wurden.

Die beiden vorausgehenden Behandlungsschritte gehörten mit zu den schwierigsten, weil sie witterungsabhängig waren und weniger von der Bearbeitung durch Handkraft abhingen. Beim sogenannten Rösten wurde der geerntete Flachs einem Faulungsprozess unterzogen, entweder auf dem Feld (Tauröste), in einem Stehgewässer (Teichröste) oder in fließendem Wasser, was sich im Lauf der Zeit als ausgesprochen gesundheitsschädlich herausstellte, weil häufig auch unterhalb der Röststelle Trinkwasser entnommen wurde. Auch das Dörren, ein trocknendes Wärmen vor der eigentlichen Handbearbeitung, war sensibel, weil es oft Brandgefahr mit sich brachte, vor allem, wenn es nachts praktiziert wurde, um frühmorgens und direkt im Anschluss das Brechen zu ermöglichen. Es gab Dörrhütten, Dörrhäuser oder auch eingetiefte und gemauerte Dörrgruben, häufig neben einem Teich als Gemeinschaftsröste sowie dem zugehörigen Brechplatz. Nur manchmal praktizierte man das Boken mit speziellen und zum Teil typologisch sehr alten Geräten wie der Treite oder dem Botthammer als letzten Arbeitsgang vor dem Brechen.

Dieses wurde gefolgt von dem Schwingen und dem Hecheln, bevor das Verspinnen der Faser und das Verweben des gesponnenen Garns möglich waren. Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts die gern so genannte alte Flachskultur als Handkultur zu Ende ging, begann eine lange, fast das ganze Jahrhundert andauernde Zeit der Romantisierung und nostalgischen Verherrlichung bis zur Entdeckung des dem Flachs benachbarten Hanfes als ökologisch-textile Nachhaltigkeitspflanze, bevor es in den letzten Jahrzehnten nahezu vollständig ruhig um dieses Thema geworden ist.

Ein eigenes Thema stellen die allerorten überlieferten Glaubensvorstellungen, Sitten und Bräuche dar, die – nur zum Teil tatsächlich „seit alters her“ – mit der Flachskultur in Verbindung standen, ja diese mitbegründet haben. So ist von Flachsopfern berichtet worden, Flachserntelieder wurden gesungen, Brecheltänze zelebriert oder Brechelhochzeiten gefeiert, und diese Flachsbrechkultur in ihrer Gesamtheit gesellt sich als Parallele zur Kultur rund um die Spinnstube, deren vermeintliche Romantik dekonstruierend und historisierend beschrieben worden ist. Dass nach der harten Arbeit des Brechens regelhaft eine Belohnung erfolgte, indem ein kleines Fest gefeiert wurde (etwa Brakelköst in der Lüneburger Heide), soll mit diesen kritischen Anmerkungen nicht in Frage gestellt werden. Nur wurde dieses Fest später oftmals in der öffentlichen Wahrnehmung und Überlieferung folklorisierend zum alleinigen Inhalt von Arbeitshandlung und Arbeitsbrauch verfälscht.

Die agrarökonomisch ausgerichtete Fachliteratur zum Flachs, Hanf und Leinen ist europaweit schier unüberschaubar. Tausende von Beiträgen erschienen allerorten, als die Flachskultur über lange Zeit im 19. Jahrhundert quasi zur Gänze zur Debatte stand.5 Der Versuch, dennoch einen fokussierenden Überblick zu gewinnen, wird dadurch erleichtert, dass häufig bis regelhaft einmal publizierte Beschreibungen, aber auch Beurteilungen abgeschrieben und wiederholt worden sind. Auf diese Weise lassen sich auch bei der Dokumentation der Flachsbrechmaschine unschwer einige zentrale Textabschnitte finden, die seit etwa 1820/30 und bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein in identischer oder nur leicht abgewandelter Form immer wieder auftauchen. Sie erweisen letztlich (auch) die Ohnmacht der landwirtschaftlichen Schriftsteller, mit dem generellen Problem des technologischen Wandels fertigzuwerden.

Zur Technologie und Arbeitsweise der Flachsbrechmaschine

Das Brechen des Flachses ist über viele Jahrhunderte hinweg eine drückende oder schlagende Bewegung gewesen, die großen Kraftaufwand erforderte bei jeweils nur kleinen Mengen bearbeiteten Materials. So konnte sich die Handbreche zu einem nahezu alternativlosen und konstruktiv unveränderten Standardgerät mit langer Tradition und großer geographischer Verbreitung entwickeln. Der zwischen ein lattenartiges, üblicherweise auch nach unten offenes Untergestell und einen hölzernen Hebel mit Griff gehaltene und unbedingt trockene Flachs wurde geknickt (gebrochen), um die holzigen Teile von der Faser zu trennen. Dies geschah durch eine fortwährende schlagende Bewegung des an einer Seite drehbar im Untergestell befestigten Hebels.

Erst als das Grundprinzip des Schlagens, das mit seiner wirksamen Abwärts- und unproduktiven Aufwärtsbewegung einen (zu) großen Energieaufwand benötigte, von ersten Ideen abgelöst wurde, das Ausholen und Zuschlagen durch ein Hin- und Herschwingen gleichsam ohne Leerlauf zu ersetzen, kam ansatzweise Bewegung in die Entwicklungsgeschichte, indem das Schlittenprinzip angewendet wurde, bei dem später zuweilen auch die Pleuelstange zur Anwendung kam, die eine kreisförmig vonstattengehende in eine linear wirkende Kraft umsetzte.

Aber erst nachdem der Gedanke Platz gegriffen hatte, mit Hilfe eines drehenden Durchziehens des Flachses die ausholende Rückwärtsbewegung des Schlagens gänzlich einzusparen sowie auch die Nachteile der insgesamt wenig harmonischen Schwingbewegungen auszugleichen, erhielt die Flachsbrechmaschine mit ihrem Prinzip der sich gegenläufig „endlos“ drehenden Walzen ihre Chance. Und erst als sich eine technisch entsprechend ausgereifte Konstruktion dafür entwickelt hatte, wurde diese Chance auch realistisch im Sinne der Möglichkeit, solche Geräte seriell herzustellen, zu verkaufen und in Gebrauch zu nehmen.

Wo das technologische Prinzip gegenläufiger Walzen in einem Maschinenbetrieb erstmals angewendet worden ist, sei hier dahingestellt. Jedenfalls dürfte sicher sein, dass das Prinzip aus anderen Industriebereichen übernommen und auf die Flachsbrechmaschine übertragen worden ist, indem die sich endlos drehenden runden Walzen mit ineinandergreifenden Stegen oder Riffelungen versehen wurden.

In der Druckindustrie fand das gleiche Prinzip beim Verteilen der Farbe Anwendung, in der Textilindustrie zum Krempeln der Wolle mit Metallstiften und in weiteren Funktionsbereichen mit anderen, unterschiedlichen Walzenoberflächen.6 Im Falle der Flachsbrechmaschine war Holz das allgemein übliche Material, wobei die hölzernen Walzenrippen ganz gelegentlich auch mit eingelassenen metallenen Schienen verstärkt sein konnten. Gusseiserne Brechmaschinen ähnlicher Bauart gehörten in aller Regel zu stationären Flachsfaktoreien auf großen Gütern oder zu industriell arbeitenden Betrieben, in denen seit dem späteren 18. Jahrhundert alle technologischen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, um zumindest versuchsweise auch beim Flachsbrechen neben der Handarbeit die Wasserkraft oder den tierischen Antrieb durch Pferde (Göpel) auszunutzen.

Dabei gilt es im Rückblick zu berücksichtigen: Der „Takt“ beim „traditionellen“ Flachsbrechen war wichtig, als gemeinschaftliches, auf einander auch in der Stärke und Härte des Schlages abgestimmtes Tempo mit auf Optimierung ausgerichtetem Rhythmus, allerdings bei weitem nicht so wichtig wie beim Dreschen. Das kann freilich ein Grund gewesen sein, warum die wasserkraftbetriebenen Maschinen nie ganz richtig zum Zuge gekommen sind. Und es war wohl auch der Grund, weshalb der Göpelbetrieb als real praktizierter Antrieb in den Quellen kaum einmal genannt worden ist. Es ging bei der Brechmaschine stets auch nicht zuletzt darum, feinfühlig auf den jeweiligen Bearbeitungsstand des Materials zu reagieren, nicht automatisch-gleichförmig, sondern dem Zustand des Flachses angemessen, je nach Trocknungsgrad, Vorbehandlung und Qualität.

Nach ihrer Funktionsweise sowie nach funktionalen Ähnlichkeiten ist die Flachsbrechmaschine mit verschiedenen beschreibenden Bezeichnungen benannt worden, die zwar regional voneinander abwichen, aber zumeist keinen regionalsprachlichen Eigenwert besaßen. Abweichende Bedeutungsnuancen gab es ebenfalls nicht.

Rollbreche, Flachsrolle oder Rollmühle (Ostpreußen) oder auch Knickmaschine bildeten solche Bezeichnungen. Oft wurde die Brechmaschine als Terminus nur mundartlich angepasst, niederdeutsch etwa zur Briakmaschinen. Ohne regionale Eingrenzung, jedoch wohl vornehmlich im östlichen Europa scheint die Bezeichnung Flachsmangel nicht unüblich gewesen zu sein, die aufgrund der äußeren (und auch funktionalen) Ähnlichkeit mit einer Wäschemangel als naheliegend erscheint. In bayerischen Landschaften, aber offenbar unter anderem auch in Mecklenburg, scheint es die Bezeichnung Leierbreche gegeben zu haben.7

Die große Bedeutung des Flachsbaus in Westfalen und in Schlesien hat naheliegenderweise auch dazu geführt, dass die Flachsbrechmaschinen in jenen Provinzen (und nur hier) oder zumindest in Teilen von ihnen eigene, mundartlich gefärbte Namen erhielten: Im östlichen Westfalen (sowie auch in Lippe) hießen sie Rick-Rack oder Ricke-Racke lautmalerisch nach dem Klangrhythmus ihres Arbeitsvorgangs. Diese Bezeichnung war durchaus allgemein bekannt.

In Schlesien wurden die Handmaschinen, zumindest gelegentlich oder in flachsintensiven Kleinregionen, Schnorbel genannt, was sicherlich ebenfalls mit dem Geräusch zusammenhing, das sie dauerhaft verursachten. Die Bezeichnung Schnorbel für die spezifische, typologisch junge Flachsbrechmaschine in Schlesien kommt selten vor und findet sich nicht im Grimmschen Wörterbuch, das allerdings ein im Thüringischen bekanntes Verb schnorbeln kennt mit der Bedeutung „auf unsaubere Art die Luft durch die Nase ziehen“ sowie in übertragener Bedeutung im Sinne von „nörgeln“, mit dem Substantiv Schnorbler, womit eine Art „unzufriedener Schwätzer“ bezeichnet worden sein soll. Nimmt man das Geräusch des „Nasehochziehens“ als Ausgangspunkt, so ergibt sich zur Geräuschkulisse beim durchziehenden Brechen des Flachses durchaus eine lautmalerische Verbindung. Dennoch hat die Schnorbel keine Aufnahme in das Schlesische Wörterbuch von Walther Mitzka gefunden. Hier findet sich nur ein Verb schnorbsen, das jedoch wiederum ähnlich gelagerte Bedeutungsnuancen zeigt: Es konnte bedeuten „hörbar beißen“ oder einen „knirschenden Laut im Mörser“ benennen, was zumindest als onomatopoetische Parallele zum Schnorbeln gesehen werden darf.8

Die Schnorbel als Gerätbezeichnung hat sich wohl erst spät herausgebildet und war sicher nur kleinräumig üblich. Dass sie, als Fachbegriff, überliefert wurde, dürfte dem Maler und Kunstgrafiker Erich Fuchs (1890-1983) zu verdanken sein, der eine umfangreiche Folge von Radierungen zur gesamten Flachs- und Textilarbeit in Schlesien gefertigt hat neben weiteren, allgemeineren Themen der ländlichen Lebens-, insbesondere Arbeitswelt.9 Fuchs hat diese Tätigkeit mit dem Ziel, „aussterbendes Handwerk“ bildlich festzuhalten, nach dem 2. Weltkrieg (auch) in Niedersachsen und Westfalen fortgesetzt, wo er ebenfalls unter anderem noch einmal Brakmaschinen dokumentierte.10

Da Fuchs in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Schlesien aus eigener Anschauung zeichnete, besitzen seine Bilder, trotz der erforderlichen auch kritischen Ansätze hinsichtlich ihrer „Inszenierung“, einen wesentlichen dokumentarischen Wert, auch in Verbindung mit seinen textlichen Aufzeichnungen einschließlich terminologischer Einzelheiten. Der über längere Zeit im Riesengebirge ansässige Maler wurde deshalb als „der zeichnende Chronist der schlesischen Handwerks- und Bauernkultur“ tituliert. Bekannt geworden sind viele seiner Radierungen und Aquarelle durch das Buch Die schlesischen Weber von Will Erich Peuckert, dessen Bildanhang sie bilden.11

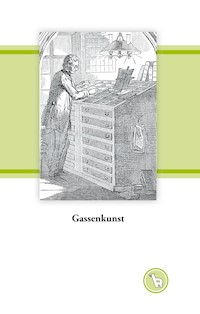

Brechhaus mit drei als Schnorbel bezeichneten Flachsbrechmaschinen, Radierung von Erich Fuchs, um 1920/30 (Ausschnitt)

Im Buch von Peuckert findet sich ein Bild, im Text bezeichnet als „Das Innere des Brechhauses“, in dem Teile der Flachsarbeit gezeigt sind mit gleich drei konstruktiv offenbar identischen Flachsbrechmaschinen, in der Mitte des Raumes und des Bildes sowie im Hintergrund und an der rechten Seite. Berichte, nach denen in Schlesien häufig die Brechmaschine als Vorstufe des eigentlichen Brechens mit der Handbreche benutzt worden ist, bestätigt das Bild, denn es zeigt zugleich im selben Raum mehrere weibliche und männliche Arbeiter mit dem Handgerät. In der Arbeitsfolge ersetzte hier demnach die Maschine die andernorts so genannte Vor- oder Grobbreche.

Die von Fuchs abgebildeten Maschinen selbst entsprachen dem üblichen und noch zu beschreibenden Prinzip der Walzenkonstruktion, mit Federn statt Gewichten zur Regulierung des Walzendrucks, und verfügten nur über zwei große Walzen mit je einer Drehkurbel. Nach der dokumentarischen Überlieferung von Erich Fuchs wurde die undatierte, aber wohl um 1920/30 entstandene Radierung im Brechhaus von „Bauer Birke in Weckelsdorf, Kreis Trautenau“ angefertigt.12

Die Gemeinden Merkelsdorf und Ober-Weckelsdorf [auch: Wekelsdorf] sollen bis 1945 ein „Zentrum der Flachsbrecherei“ dargestellt haben. Im zugehörigen Text hieß es unter dem Titel Das häusliche Flachsbrechen der Kleinbauern: „Sie bauten ihren Flachs größtenteils selbst an und bearbeiteten ihn im Brechhäusel, das sich in manchen Dörfern befand, an bestimmten Brechtagen an der „Schnorbel“ und dann zur Weiterverarbeitung an den Brechen. Hier gab es die „Breche“ und die „Bläue“. Letztere war bestimmt zum restlosen Reinigen des Flachses.“

Peuckert und Fuchs sind damit sozusagen die zwei wesentlichsten Überlieferungsträger des in Teilen Schlesiens und wohl auch Böhmens benutzten Fachterminus Schnorbel. Zu den wenigen weiteren Belegen für diese Bezeichnung gehört ein heimatkundlicher Beitrag, der 1951 von der Landsmannschaft der Riesengebirgler unter dem Titel Flachsbrecher über das Flachsbrechen in demselben Ort Wekelsdorf (Kreis Trauenau, heute Teplice) im schlesisch-ostböhmischen Grenzgebiet der Vorkriegszeit veröffentlicht worden ist und auch eine Fotografie des Gerätes enthält.13

Bei dem Autor Hugo Scholz handelte es sich um einen vor und nach 1945 sehr bekannten böhmischen Schriftsteller und Journalisten, der vor und nach seiner Vertreibung auch als Landwirt tätig war. Ein Zusammenhang seines rückschauend-erinnernden Berichtes mit der zeichnerischen und dokumentarischen Aufnahme durch Erich Fuchs sowie auch bezüglich der Benennung der Schnorbel dürfte als gesichert betrachtet werden. Stellvertretend für viele andere gibt die retrospektive Schilderung Einblicke in den Arbeitsablauf und seine Sprachstruktur mit einem Schwerpunkt auf dem regelmäßigen Gebrauch der Schnorbel bis hinein in die Zeit zwischen den Weltkriegen. Eingeleitet wird der Bericht, der an dieser Stelle vollständig wiedergegeben wird auch als Beispiel für flachsbezogene Erinnerungskultur (hier: im Vertreibungskontext), von der Fotografie eines Brechhauses mit der Unterschrift Weit draußen auf den Feldern stehen die Brechhäuser.

Die Vorbemerkung der Redaktion lautete: „Die Spinnereien des Riesengebirges bezogen einen Teil des Flachses aus dem benachbarten Wekelsdorf, wo er geröstet und in Brechhäusern gebrecht wurde. Dieser erste Arbeitsgang in der Herstellung der weltbekannten ostböhmischen Leinen ist immer wenig beachtet worden und die Arbeit der Flachsbrecher wurde kaum gewürdigt, obwohl sie die Voraussetzung für die ganze Leinenerzeugung ist.“

Die literarische Erzählung von Hugo Scholz, in der sich reale Erlebnisse und überlieferte Flachs-Romantik miteinander vermischt haben, lautete dann: