Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

La configuración a partir del siglo XVI de las grandes monarquías europeas y de sus cortes conllevó el desarrollo de un ceremonial y una etiqueta que generaron una serie de tipologías de festejos cortesanos, periódicos y excepcionales, de carácter gozoso: juras reales, nacimientos de príncipes e infantes, bodas reales, triunfos militares, embajadas diplomáticas, etc. Los palacios fueron constantemente escenarios privilegiados de estos ceremoniales. Diversos ámbitos, como los salones principales, las galerías y corredores, los teatros y coliseos, los jardines, y especialmente los ríos o los mares fueron espacios protagonistas. En los últimos años la historiografía en torno a la fiesta cortesana ha abordado la cuestión desde perspectivas muy variadas: la historia del arte, la literatura, el teatro, la música y la historia moderna. Este volumen ofrece precisamente el interés de contar con especialistas nacionales e internacionales de gran prestigio en el estudio de estas disciplinas, desde enfoques multidisciplinares que permiten una visión global de la sociedad cortesana festiva que supera los análisis particulares.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 672

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

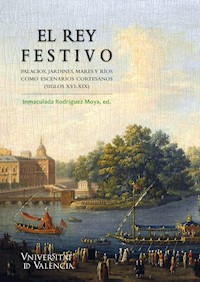

EL REY FESTIVO

PALACIOS, JARDINES, MARES Y RÍOSCOMO ESCENARIOS CORTESANOS(SIGLOS XVI-XIX)

EL REY FESTIVO

PALACIOS, JARDINES, MARES Y RÍOSCOMO ESCENARIOS CORTESANOS(SIGLOS XVI-XIX)

Inmaculada Rodríguez, ed.

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Colabora:

© Los autores, 2019

© De esta edición: Universitat de València, 2019

Diseño y maquetación: Celso Hernández de la FigueraCubierta:

Imagen: Vista del Palacio Real de Aranjuez desde el Nordeste con el rey Fernando VI de España y la reina María Bárbara de Braganza, ca. 1753-1755, Colección Abelló Diseño y composición: Celso Hernández de la Figuera

ISBN: 978-84-9133-259-6

Índice

Prólogo, Inmaculada Rodríguez Moya, Universitat Jaume I

1. La cultura caballeresca y los jardines del Castillo de Hesdin – un espacio festivo de la corte borgoñona, Oskar Rojewski,Universidad de Silesia, Katowice

2. Los paisajes flamencos para los archiduques Isabel y Alberto como escenarios cortesanos. De los jardines palaciegos a las fiestas populares, Ana Diéguez-Rodríguez, Instituto Moll, Madrid/Universidad de Burgos

3. Antes y después de la fiesta regia. Artífices y cronistas de las celebraciones festivas de Felipe II, Francisco Javier Pizarro Gómez,Universidad de Extremadura

4. De la policromía efímera: Metodología e infomática para una recreación virtual del color. Los arcos triunfales lisboetas del desembarco de Felipe III (1619), Victoria Soto Caba e Isabel Solís Alcudia,UNED

5 Música y espacios acuáticos en celebraciones y festividades habsbúrguicas en la Edad Moderna, Ferran Escrivà Llorca,Universidad Internacional de Valencia

6 Astro que reverbera la majestad del Monarca Sol: el mecenazgo de don Luis de Haro y del marqués de Heliche en la corte de Felipe IV de España: fiestas, pinturas y espacios de recreo, Eduardo Lamas-Delgado,Royal Institute for Cultural Heritage (KIK-IRPA), Bruselas

7 «Tan digno de verse, como nunca visto». La naumaquia del Turia un siglo después, Teresa Sorolla Romero y Víctor Mínguez,Universitat Jaume I

8. Tres siglos de máquinas ígneas. Los fuegos de artificio en los festejos de la monarquía española, siglos XVI-XVIII, Inmaculada Rodríguez Moya,Universitat Jaume I

9. Imagen festiva de Aranjuez: los cambiantes escenarios del rey, Magdalena Merlos,Archivo Municipal de Aranjuez

10. El Canal o «lago grande» del Palacio de Queluz y las trasferencias culturales en los espacios de ocio de las cortes ibéricas, Iván Rega Castro,Universidad de León

11. Un servicio de mesa de la Real Fábrica del Buen Retiro para Isabel de Farnesio, Eva Calvo,Universitat Jaume I

12. Fiestas acuáticas en el Virreinato de la Nueva España. , Juan Chiva Beltrán,Universitat de València

13. Loas, festines y saraos en jardines novohispanos, el paraíso occidental, Judith Farré Vidal,Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, Consejo Superior de Investigaciones Científicas

14. Fastos, gastos y gestos por la entrada del virrey marqués de Villena en Nueva España (1640), Miguel Zugasti,TriviUN - Universidad de Navarra

15. El virreinato entendido como viñedo: política, doctrina moral y emblemática en el Palacio de los Virreyes de Lima, José Javier Azanza,TriviUN–Universidad de Navarra

PRÓLOGO

INMACULADA RODRÍGUEZUniversitat Jaume I

En 1908 José Deleito y Piñuela presentó a la Real Academia de la Historia el libro de sugerente título El rey se divierte, que fue finalmente publicado en 1935 por la editorial Espasa Calpe. Posteriormente publicaría Sólo Madrid es Corte y También se divierte el pueblo, hasta acabar degenerando en La mala vida en la España de Felipe IV. Centrado en el reinado de Felipe IV, su pionera obra abordaba de una forma amena y, algo costumbrista, la vida cortesana y palatina, los placeres y regocijos del monarca, así como la vida cotidiana, las devociones y hasta las miserias de esta vida. Frente a este tipo de estudios basados en las anécdotas, aunque con cierto rigor histórico, los estudios sobre la fiesta arrancan en 1978 con el congreso de Morelia (México) organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México titulado El Arte Efímero en el Mundo Hispánico. Un año después publicaba Antonio Bonet Correa el texto «La fiesta barroca como práctica del poder» en la revista Diwan, divulgado luego como libro en 1990, bajo el título de Fiesta, poder y Arquitectura. Este congreso, y su publicación, y los textos de Bonet Correa fueron el punto de partida en el ámbito hispanohablante de los estudios centrados en la fiesta y sus componentes políticos e ideológicos, como clara manifestación del poder. El camino lo continuarían poco después algunos de los autores presentes en este volumen: Victoria Soto Caba, Víctor Mínguez, Javier Pizarro, Miguel Zugasti, José Javier Azanza, y esperamos seguirlo algunos de los que también participamos en él.

La configuración a partir del siglo XVI de las grandes monarquías europeas y de sus cortes conllevó el desarrollo de un ceremonial y una etiqueta que generaron una serie de tipologías de festejos cortesanos, periódicos y excepcionales, de carácter gozoso: juras reales, nacimientos de príncipes e infantes, bodas reales, triunfos militares, embajadas diplomáticas, etcétera. Los palacios fueron constantemente escenarios privilegiados de estos ceremoniales. Diversos ámbitos, como los salones principales, las galerías y corredores, los teatros y coliseos, los jardines, y especialmente los ríos o los mares -si el palacio estaba en una ciudad marítima o fluvial- fueron espacios protagonistas. En los últimos años la historiografía en torno a la fiesta cortesana ha abordado la cuestión desde perspectivas muy variadas: la Historia del Arte, la Literatura, el Teatro, la Música y la Historia Moderna. Este volumen ofrece precisamente el interés de contar con especialistas nacionales e internacionales de gran prestigio en el estudio de estas disciplinas, que ofrecen un enfoque y unos resultados multidisciplinares permitiendo una visión global de la sociedad cortesana festiva que supera los análisis particulares. Por ello, las aportaciones que integran el volumen en torno al fenómeno festivo en el Renacimiento y en el Barroco son muy variadas: las construcciones artísticas efímeras, la construcción de un ritual y una etiqueta, la iconografía e iconología de las decoraciones, la significación de la gestualidad festiva, el uso y mutación de los jardines, los ríos y los mares como escenarios lúdico-políticos, los conflictos diplomáticos y ceremoniales, las relaciones y jerarquías cortesanas y su reflejo en los festejos, los regalos protocolarios, la música y las representaciones teatrales en el contexto festivo, el mecenazgo artístico y festivo, la plasmación de las celebraciones en el arte y su pervivencia en las crónicas y relaciones literarias de las mismas, y la configuración y transformación artística de los palacios, jardines y espacios acuáticos para la fiesta.

El volumen inicia con los territorios flamencos y con el texto de Oskar Rojewski, de la Universidad de Silesia en Katowice y especialista en la cultura cortesana borgoñona, que analiza en su texto los acontecimientos festivos que tuvieron lugar en el tempranamente desaparecido castillo de Hesdin de los Duques de Borgoña. A partir de las pocas imágenes conservadas de esta residencia y su jardín, estudia las fiestas reflejadas en algunas de ellas, que convierten el entorno en un ámbito ideal cargado de connotaciones caballerescas, incluso su posible consideración como sede de la orden del Toisón de Oro. Ana Dieguez, del Instituto Moll y de la Universidad de Burgos, aborda la cuestión de cómo la llegada de los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia a Flandes supuso una renovación de los antiguos palacios de los Habsburgo y, sobre todo, cómo buscaron a través de su participación en festejos y visitas hacerse presentes como gobernantes entre su pueblo como parte de una estrategia política. Todo ello quedó reflejado en magníficos lienzos que plasman la paz y la concordia alcanzada en el territorios por la presencia de sus nuevos gobernantes.

También en el reinado de Felipe II, pero ya en territorio peninsular, se centra el estudio de Javier Pizarro Gómez, de la Universidad de Extremadura, con un interesante análisis de lo que sucede, primero, antes de las fiestas a través de la mirada de los organizadores de las entradas reales: corporaciones municipales, gremios, e incluso los artistas. En segundo lugar, con el reflejo por parte de los cronistas de la memoria del festejo, que valora como parte de los escritos ideológicos y moralizantes de la época. También las crónicas, especialmente la de Joâo Baptista Lavanha, son una fuente fundamental para conocer la policromía de los arcos triunfales levantados para la entrada de Felipe III en Lisboa en 1619. Victoria Soto Caba e Isabel Solís Alcudia, de la UNED, reconstruyen además en textos e imágenes el colorido de estos arcos gracias a la tecnología digital y a la recreación virtual, presentándonos imágenes vívidas de la riqueza decorativa fingida de esta arquitectura efímera. Soto y Solís fundamentan sus recreaciones en los paradigmas acordados en torno a las Humanidades Digitales en la última década y en la metodología infográfica.

Debemos destacar también una serie de textos que se centran en aspectos más particulares de la fiesta, como la música, las representaciones teatrales, las fiestas acuáticas, los fuegos artificiales o el ornato de los espacios para banquetes. Por ejemplo, Ferran Escrivà Llorca, musicólogo de la Universitat Jaume I, estudia los usos musicales en celebraciones acuáticas de los Habsburgo. Desvela Escrivà los pocos testimonios gráficos y documentales que existen, que apenas permiten comprobar el uso de ministriles con música militar para entradas regias, de la música religiosa, por ejemplo, para el recibimiento de reliquias veneradas por los Habsburgo, y, finalmente, de la música recreativa para fastos públicos en jardines, lagos y ríos. Eduardo Lamas-Delgado del Royal Institute for Cultural Heritage de Bruselas, analiza la promoción de festividades en el Palacio del Buen Retiro por parte de don Luis de Haro, valido de Felipe IV, y su hijo el marqués de Heliche especialmente de representaciones de comedias, de la organización de festejos acuáticos con la construcción de una flota y de la decoración de la ermita de san Pablo.

Teresa Sorolla y Víctor Mínguez, de la Universitat Jaume I, estudian un lienzo decimonónico inédito que plasma la naumaquia organizada en Valencia en el río Turia en el año 1755 con motivo de la festividad del tercer centenario de la canonización de San Vicente Ferrer. Lo sorprendente es que se trata de una obra tardía que los autores interpretan en clave de síntesis de varios momentos del festejo, incluso de los que no tuvieron lugar, al inspirarse en un grabado de la época, como una apropiación del pasado para que la ciudad de Valencia se propusiera al mundo. La que suscribe, Inmaculada Rodríguez de la Universitat Jaume I, aborda en su texto varios festejos a lo largo de tres siglos y de tres territorios de la monarquía española –Flandes, Italia y la Península- en los que los fuegos artificiales tuvieron especial protagonismo a través de la construcción de espectaculares máquinas ígneas. Especialmente resulta interesante el análisis de la secuencia ígnea de estos castillos, montes parnasos, jardines y arquitecturas conmemorativas del pasado, que permiten comprobar como eran ideadas para desplegar también contenidos ideológicos y simbólicos que ofrecían la imagen de una monarquía ideal. Magdalena Merlos, de la UNED y gran especialista en el Palacio de Aranjuez, aborda los festejos que tuvieron lugar en dicho palacio desde su fundación con Felipe II hasta su supresión en el siglo XIX. Las distintas diversiones –fiestas y obras teatrales- ofrecieron la imagen de tres escenarios: el de una naturaleza ordenada, el festejante en movimiento en el agua y el cortesano en el palacio y la ciudad. Gracias a diversos lienzos que la autora analiza se ha conservado el testimonio de muchas de estas diversiones. También relacionado con Aranjuez es el estudio de Iván Rega Castro, de la Universidad de León, y especialista en el reino de Portugal, puesto que compara los entretenimientos musicales y prácticas cortesanas del siglo XVIII en el Palacio de Queluz y las que tuvieron lugar en el río Tajo. El autor, además, ofrece datos inéditos a través de la documentación consultada, sobre la obra del artista francés Jean-Baptiste Robillon, encargado de construir arquitecturas efímeras y carros triunfales para el rey José I y para María Victoria de Borbón, y que se encargó de la decoración de dicha finca. Finalmente, Eva Calvo de la Universitat Jaume I, aborda la cuestión del adorno de la mesa con el análisis de un servicio de mesa fabricado en la Real Fábrica del Buen Retiro para Isabel de Farnesio y que desvela la riqueza material y decorativa que rodeaba incluso los momentos más cotidianos de la monarquía española en tiempos de los Borbones.

Un tercer conjunto de textos se centran en los festejos que tuvieron lugar en los virreinatos americanos y que ofrecen cómo este sistema celebratorios hispano se trasladó e implantó gracias a los virreyes a territorios con culturas festivas muy dispares. Por ejemplo, Juan Chiva de la Universitat de València, analiza lo acuático o las referencias a ello en numerosos festejos en torno a los virreyes novohispanos, a través de las diversiones que se llegaron a organizar en las flotas que los trasladaban a territorio americano. También mediante el estudio de las decoraciones efímeras que recibían a los virreyes en la ciudad de México, urbe lacustre que como ninguna daba pie no sólo a referencias acuáticas, sino también a deleites navales en sus canales y laguna. Este mismo uso de uno de los canales más famosos de la ciudad de México, el Canal de la Viga, es estudiado por Judith Farré, investigadora del CSIC, especialista en las representaciones teatrales novohispanas. Canal y Paseo de la Viga ofrecían una imagen, gracias a sus huertas y jardines y de las loas y festines que en ellos se organizan, de paraíso en la tierra, en el que los virreyes y virreinas se solazaban. Pero que también establecían un modelo de sociabilidad y un circuito de mecenazgo por parte de las élites novohispanas como medio de procurarse favores. Con el sugerente título de fastos, gastos y gestos, Miguel Zugasti, investigador de la Universidad de Navarra, aborda en detalle el viaje hasta la Nueva España y los recibimientos entre junio y noviembre de 1640 al virrey marqués de Villena en la distintas ciudades del virreinato, junto con su elevado coste. De entre los numerosos agasajos, destaca la polémica suscitada por el encargo de un palio para su solemne entrada en la ciudad de México, cuyo uso estaba prohibido para los mandatarios, y que la ciudad finalmente costearía a pesar de la oposición de Villena. Finalmente, José Javier Azanza también de la Universidad de Navarra, analiza en profundidad un conjunto de sermones pronunciados por el franciscano Pedro Rodríguez Guillén en la capilla real de Lima en el siglo XVIII, en los que a través de su conocimiento de la literatura emblemática, compara el virreinato con un viñedo, y ofrece, por tanto, a los virreyes modelos de comportamiento político.

Este volumen se enmarca como parte de las actividades científicas del Proyecto de Investigación Cortes náuticas y flotas festivas. Los mares y ríos como escenarios del poder regio en la Edad Moderna, cuyo investigador principal ha sido la que suscribe, Inmaculada Rodríguez Moya, dentro del Plan de Promoción de la investigación de la Universitat Jaume I, código P1-1B2015-39 para los años 2016-2018, y en el Proyecto Editorial Triunfos Barrocos, dirigido por Víctor Mínguez, con cinco volúmenes ya publicados y en marcha el sexto. Los diferentes textos son los resultados fruto del encuentro celebrado los días 26 a 28 de noviembre de 2018 en la Universitat Jaume I, con el título de El Rey Festivo. Palacios, Jardines, Mares y Ríos como escenarios cortesanos (siglos XVI-XIX). Debemos agradecer el apoyo para la publicación de este volumen al Comité Español de Historia del Arte, a la Red de Excelencia Ars Habsbúrgica y a la Generalitat Valenciana, a través de la ayuda AORG/2018/060. Finalmente, agradecer a Eva Calvo Cabezas, Antonio Gozalbo e Isabel Lloret, su ayuda en la organización del mencionado encuentro, y especialmente a Eva Calvo su apoyo en la edición de este volumen. Esperamos que sus rigurosos y entretenidos textos sean de interés y constituyan un paso más en los estudios de la fiesta renacentista y barroca y sus consecuencias artísticas que tantos frutos están dando.

1.

LA CULTURA CABALLERESCA Y LOS JARDINES DEL CASTILLO DE HESDIN. UN ESPACIO FESTIVO DE LA CORTE BORGOÑONA*

OSKAR J. ROJEWSKIUniversidad de Silesia, Katowice

A lo largo del siglo XV los ideales de la cultura caballeresca medieval se reducían solamente al espectáculo cortesano que, por una parte, tenía que destacar la diferencia entre la vida de la nobleza y la de los demás, y, por otra parte, permitía de manera justificada practicar las diversiones que no correspondían con los ideales de la vida y la contemplación promovidas por las instituciones eclesiásticas. El esplendor de la corte borgoñona expresado a través de las festividades y banquetes formaba parte de lo cotidiano de sus soberanos que, de manera consciente, legitimaron su poder en diversos territorios de su estado. Uno de los elementos de su imagen de poder fueron las residencias que reformaron con el fin de convertirlas en escenarios de su espectáculo de potestad. Desafortunadamente, estos espacios, junto a la identidad borgoñona, fueron desapareciendo a lo largo de los siglos debido a cuestiones políticas, ya que ninguno de los soberanos europeos consiguió volver a reunir bajo un gobierno los múltiples ducados, condados y principados que pertenecieron al Estado Borgoñón del siglo XV. La relevancia, y a su vez la falsedad, de lo caballeresco a lo largo de los tiempos de Felipe el Bueno y Carlos el Temerario pueden motivar la reflexión la reflexión de Johan Huizinga, quien analizó las últimas décadas de la Edad Media, viendo los ideales caballerescos como una práctica melancólica, romántica y decadente:

Sobre la forma caballeresca de la vida gravitaban demasiado ideales de belleza, virtud y utilidad. Considerándola con un seco sentido de la realidad, como hace, por ejemplo Commines, resultaba toda la famosa caballería algo perfectamente inútil y falso, una deliberada comedia, un ridículo anacronismo; los verdaderos impulsos que inducen a los hombres a obrar y que determinan la suerte de los Estados y de las sociedades estaban fuera de sus dominios. Si la utilidad social del ideal caballeresco se había debilitado ya extremadamente, todavía era peor con el aspecto ético, la realización de la virtud, a que aspiraba también dicho ideal. Vista desde una vida consagrada al espíritu y a la verdad, era toda aquella nobleza puro pecado y vanidad. Pero más aún: ya desde el punto de vista escéptico fracasaba el ideal. Podía negarse, en efecto y en todos los sentidos la misma belleza de aquella forma de vida. Aunque la vida caballeresca pudiera parecer muchas veces deseable a los burgueses, lo cierto era que la nobleza sentía un gran cansancio y hastío. El bello juego de la vida cortesana era demasiado pintoresco, demasiado falso, demasiado engorroso…(Huizinga, 1982: 180).

Este estudio pretende explicar la visión que las fuentes visuales y documentales proporcionan sobre una residencia de los Duques de Borgoña, el castillo de Hesdin y su entorno, que a lo largo del siglo XV fue lugar de varios eventos festivos, como por ejemplo las fiestas nupciales de los más relevantes sirvientes o espléndidas recepciones diplomáticas que formaron parte del ideal caballeresco (Van Buren - Hagopian, 1985: 185-190). En la historiografía actual el Castillo de Hesdin no es una residencia ducal de referencia, debido a falta de fuentes que relacionen una festividad específica celebrada allí, y sobre todo debido al hecho de que el castillo y el jardín fueron destruidos en los años cincuenta del siglo XVI. Es oportuno tener en cuenta que el Castillo de Hesdin y el Condado de Artois fueron escenario a lo largo de siglos de múltiples conflictos de poder que, sucesivamente, arrasaron con las edificaciones existentes, las primeras fortificaciones y un pequeño parque alrededor de la residencia que probablemente procedían del siglo XI y fueron construidos por Balduino VI de Flandes (Danvin, 1857: 380; Lion, 1832: 2)1. En 1355, durante la guerra de los Cien Años, el ejército inglés destruyó completamente la edificaciones de Hesdin (Charageat, 1950: 94-106). En 1384 comenzó una nueva etapa para este territorio con el gobierno de Felipe el Atrevido y Margarita de Flandes, que convirtieron la residencia en Hesdin en un relevante centro de poder, debido a su localización geográfica a mitad de camino entre las tierras flamencas y París2. Los nuevos soberanos encargaron una gran obra enfocada a las fortificaciones militares y el castillo, que sucesivamente fue continuada por sus herederos. Cabe destacar que en las obras de Hesdin fueron contratados los más prestigiosos artistas de la corte, muchos de ellos en el rango de valet de chambre, que convirtieron este espacio en una escenografía caballeresca, romántica y pastoril. El hecho de que los documentos cortesanos mencionasen el Castillo de Hesdin confirma que fue un lugar de inversión para los duques de borgoña, ya que las demás residencias, salvo el palacio en Dijon y la Cartuja de Champol, no están documentadas tan frecuentemente (De Winter, 1983: 116-118; Brunet, 1971: 331-342).

Tras la muerte de Carlos el Temerario en 1477, Hesdin fue conquistado e incorporado a la corona francesa y, en 1553, arrasado por las tropas de Carlos V, que definitivamente reedificó la ciudad como Hesdin-Fort, en su ubicación actual, debido a la completa destrucción del palacio y jardín (Delmaire, 1999: 127-153). 3

Las posibles imágenes [fig. 1 y 2] de esta residencia y de su jardín4, preservadas hasta hoy en día en el Musée des beaux-arts de Dijon y el Musée national des châteaux de Versailles, podrían ser dos copias del siglo XVI o XVII de una tabla que representaba el banquete de la corte borgoñona, supuestamente procedente de la primera mitad del siglo XV5. Además, varios historiadores del arte definieron como autor de la obra «original» desaparecida el taller de Jan van Eyck, quien estuvo en Hesdin y vio la residencia y el jardín en persona el 24 de junio de 1431 (Van Buren - Hagopian, 1985: 189-190)6. Parece que una de las tablas en el siglo XVI estuvo en el Palacio de El Pardo, donde la vio Gonzalo Argote de Molina:

Fig. 1. Anónimo, Fiesta en la corte borgoñona (La fiesta nupcial de Felipe el Bueno e Isabel de Portugal en Hesdin), copia del siglo XVI-XVII de una obra anterior al 1430, Versalles, Musée National des Châteaux de Versailles (MV 5423).

Fig. 2. Anónimo, Fiesta en la corte borgoñona (La fiesta nupcial de Felipe el Bueno e Isabel de Portugal en Hesdin), copia del siglo XVI-XVII de una obra anterior al 1430, Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon (Inv. 3981).

Del Corredor del Campo, se va a un aposento quadrado el techo del qual esta Pintado de Perspectiva, de strañissima pintura del mano de Pelegrin, Vedriero de su Magestad. Excelente mathematico y reloxero. Sobre la chimenea deste aposento esta una tabla, donde se vee pintado el gran Duque Carlos de Borgoña, que va a caça con la Duquesa y sus damas y Caballeros, vestidos todos de blanco, con estraños trages, y tocados a la usança de aquellos estados (Roblot-Delondre, 1910: 56; Roblot-Delondre, 1911: 420-427).

Ambas pinturas se realizaron al óleo sobre lienzo, la del Musée des beaux-arts de Dijon (Inv. 3981) mide 161 cm de alto y 117 cm de anchoy la del Musée national des châteaux de Versailles (MV 5423) es poco más grande (163 cm de alto y 119,5 cm de alto)7. A nivel de composición presentan pocas diferencias, por lo que se ha considerado oportuno analizarlas conjuntamente.

Las tablas están compuestas por tres registros: en el primero hay un grupo de participantes de la fiesta emparejados, hombres con mujeres en un cortejo que pasea por el jardín, acompañado por animales como perros, halcones y caballos, símbolos de fidelidad y de la vida cortesana. Todos los miembros del cortejo están vestidos de blanco con preciosas joyas y sombreros, según la moda de la primera mitad del siglo XV8. Entre ellos se pueden observar los árboles del jardín de Hesdin, cuya iconografía corresponde con las fuentes documentales que relacionan la flora de este parque (Francois de Monceaux, 1593; Paré, 1928; Van Buren - Hagopian, 1986; Charageat, 1950: 94-106; Brunet, 1971). En el segundo registro se observa el banquete con su romántica e idílica escenografía del jardín. A la izquierda hay cuatro músicos tocando las trompetas9. Hacia la derecha de la imagen se puede ver a los protagonistas que fueron identificados por algunos investigadores como el Duque de Borgoña, Felipe el Bueno y su mujer, Isabel de Portugal (Jugie, 1999: 56-69). En la parte central está ubicada una mesa con vasijas de oro flanqueada por dos sirvientes que atienden las necesidades de los cortesanos, sirviendo agua y vino. Cabe destacar que la mesa se sitúa debajo de dos árboles que, con sus copas, crean una especie del baldaquino y protegen la mesa, creando a su vez un ambiente muy íntimo. Junto a la mesa se observa otro grupo de sirvientes, muy probablemente altos funcionarios cortesanos que pueden ser reconocidos gracias a sus atributos, como el halcón y la espada de oro. Finalmente, en el tercer registro está el castillo o uno de los pabellones del jardín. El edificio está decorado con el escudo de armas de Felipe el Bueno sin el collar de la Orden del Toisón de Oro, por lo que la obra original debió de ser acabada antes del año 1430-1431, cuando se fundó la orden10. El pabellón está ubicado en medio de un lago rodeado por otros sirvientes de la corte ocupados por las justas, caza y juegos cortesanos. Detrás del pabellón o del palacio podemos apreciar el paisaje urbano, probablemente de Hesdin y sus alrededores.

Respecto a la iconografía de esta obra, cabe resaltar que no sabemos cuál es exactamente la fiesta representada por el anónimo pintor, aunque muy probablemente es una fiesta nupcial (Jugie, 1999: 56-69; Vaivre, 1985: 319-320). La definición de los protagonistas y de la cronología del evento creó polémica desde el siglo XVI, ya que la tabla fue interpretada como la fiesta nupcial de Carlos el Temerario y así fue inventariada en el Palacio del Pardo (Roblot-Delondre, 1911: 420-427). Actualmente se debe considerar la hipótesis de que la tabla representa al Duque de Borgoña, Felipe el Bueno, durante su fiesta nupcial en el año 1430, justo antes de la creación de la Orden del Toisón de Oro como ya se ha mencionado11. Sin embargo, es oportuno tener en cuenta que algunos historiadores, apoyándose en la documentación de los viajes del duque, veían en la tabla la fiesta nupcial de un sirviente cortesano, André de Toulongeon, con Jacqueline de la Tremoilleque, que por la gracia del duque pudieron festejar su matrimonio en la residencia del soberano (Van Buren - Hagopian, 1985: 189-190).

EL CASTILLO DE HESDIN EN LAS FUENTES DOCUMENTALES

La obra proporciona una imagen idealizada del jardín de Hesdin y, para analizar adecuadamente las tablas, esta visión romántica debe ser contrastada con la información que proporcionan los documentos y las cuentas remitidas por las reformas de este lugar. Además, cabe destacar que la tabla es solamente un fragmento reducido del enorme complejo palaciego. Observando las crónicas cortesanas y las narraciones historiográficas, en particular la de George Chastelain y la de Olivier de la Marche, no podemos añadir mucho más de lo que vemos en la tabla. Aunque ambos estuvieron en Hesdin en varias etapas de su construcción, sus textos están concentrados en los hechos diplomáticos y no incluyen descripciones detalladas del jardín o del palacio. Sin embargo, las breves menciones de las frecuentes reuniones diplomáticas entre los representantes del Estado Borgoñón y diplomáticos de otras monarquías indican la gran relevancia que tuvo este lugar en la política borgoñona. Chastellain en un escueto fragmento de su crónica destacó que Hesdin fue una de las residencias favoritas de su soberano:

Le duc pour celuy temps ne fit guères long séjour à Lille, mais tira vers Hesdin pour visiter sa maison, un des somptueux ouvrages de la terre. Ceste maison ai-mont fort le duc de Bourgongne, et à cause du lieu qui lui plaisoit, il y mist avoir moult grant. Sy se tint droit-lá une espasce, car selong les affaires que avoit et ceoit apparoir devant luy, le lieu lui estoit tout propre pour y faire séjour, tant pour France comme pour Angleterre et autres causes beaucoup, auxquelles il faisoit bon avoir regard (Le Baron Kervyn de Lettenhove, 1864: 328-329).

Cabe destacar que, según el cronista, el duque pasaba casi todos los años la noche de San Juan, el inicio del verano, en Hesdin, disfrutando del parque de la residencia.

Otra visión, más detallada y más completa, la proporcionan las cuentas de la contaduría ducal que describen los gastos y los elementos de la arquitectura efímera construida en Hesdin. En particular, del periodo entre 1428 y 1436, ya que fue la gran intervención de Hue de Boulogne12 y Colard le Voleur que, además de renovar las estructuras anteriores, ampliaron los jardines del palacio. Es oportuno observar que las cuentas, además de comentar el progreso de la obra con la iconografía del conjunto palaciego, proporcionan muchos datos sobre la vida del director de la obra. Asimismo, la carrera de Colard le Voleur, originario de Hesdin, discípulo de su padre y colaborador de Hue de Boulogne, formado como pintor antes del 1425, es un ejemplo del sacrificio por parte del artista con la esperanza de ser recompensado por su soberano feudal (Van Buren - Hagopian, 2009: 497-98). Los primeros encargos que realizó Colard para Felipe el Bueno fueron los diseños de las decoraciones heráldicas para las gualdrapas ducales en colaboración con su maestro (Laborde, 1894: párr. 611). Al final de la década de los años veinte, Colard sustituyó a su maestro Hue de Boulogne como director de la obra del Castillo de Hesdin. Esta nueva etapa en su producción artística tenía que ser la mayor oportunidad para este artesano. La obra era un proyecto muy ambicioso, dada la gran cantidad de decoraciones pintadas y la completa renovación de las fuentes de agua en el patio del palacio, como confirman las cuentas de la contaduría ducal (Cléty, 1997: 44). Desafortunadamente, el pintor invirtió sus propios fondos en la obra como indican sus peticiones de dinero al soberano:

A tres grant et tres redoubté segneur et prince, monseigneur le duc de Bourgoingne et de Brabant.

Supplie humblement vostre humble subget et serviteur, Colart le Voleur, paintre, que de vostre begninge grace sur le choses chy aprés declarees vous plaise avoir regard et compacion.

C’est assavoir, que environ a VIII ans par vostre charge et commandement il emprint a ouvrer et reffaire les engiens de vostre chastel de Hesdin, auquel lieu il a tousjours ouvré contynuellement jusques a ores. Et marchanderrent a luy de ce reffaire vos gens et officiers pour certaine somme de monnoye qui lui sambloit estre trop petite au regard de iceulx ouvrages. Mais neantmoins ledit suppliant se condessendit audit marchiet, moiennant que vosdis officiers luy promirent que se perte y avoit il l’en feroient par vous recompenser…( ADN, Recette Général, B 17650; Van Buren - Hagopian, 2009: 511).

En 1433 fue nombrado valet de chambre del duque, lo que supuso de alguna manera una pequeña contraprestación por su inversión en las espléndidas decoraciones de patio y jardín (Laborde, 1894: párr. 887). Además, se le asignó un salario extraordinario de 100 libras de Tournai al año, lo que suponía gran prestigio, ya que no todos los sirvientes de la corte gozaron del mismo privilegio (Laborde, 1894: párr. 1571)13. Un caso de sirviente cortesano parecido al de Colard fue Jan Van Eyck, quien recibió la misma cantidad de dinero entre 1425 y 1441. Por tanto, podemos sospechar que el círculo de los artesanos al servicio de la corte que tenían este tipo de gratificación formaban parte de un grupo elitista que se conociera. Sin duda, ambos coincidieron en Hesdin en el año 1431. No obstante, las inversiones por parte de Colard fueron mayores en cantidad que los pagos por parte de Felipe el Bueno, hecho que confirman las cuentas remitidas por la contaduría ducal (AND, Recette Général, B1948, fol. 262v-264v. ; Laborde, 1894: 944-968; Vuaghan, 2002: 138-139)14

Colard falleció antes de 1474, y su hijo Guillermo no siguió la obra, probablemente debido a las deudas que heredó de su padre. Debido a falta del material que pudiera confirmar más trabajos realizados por Colard, se puede deducir que su dedicación profesional era exclusivamente la reforma de la residencia ducal. Los rasgos de su estilo artístico quedan completamente desconocidos, aunque, como ya se ha indicado, obtuvo una sólida formación en el taller de Hue de Boulogne.

LAS PINTURAS MURALES DE HESDIN

La descripción de las pinturas de Colard le Voleur que decoraban el patio y la galería del castillo, y que a su vez convirtieron Hesdin no solamente en un relevante centro del poder, sino también en un oasis para el duque, hablan de una obra espléndida; sin embargo, cabe destacar que la dificultad de este estudio mana del hecho de que las cuentas analizadas no pueden ser cotejadas con los bienes, ya que no se ha preservado ningún fragmento de las decoraciones realizadas en las primeras décadas del siglo XV.

En una de las paredes del patio del palacio, las pinturas representaban una historia narrativa que empezaba con la presentación de un cortejo de tres damas, cuya imagen se reflejaba en un espejo instalado en frente del fresco (Laborde, 1894: párr. 945). La descripción destaca que, gracias a las espléndidas fuentes de agua instalados en el medio del patio y los reflejos de los espejos, en el espacio se apreciaba el efecto de trampantojo y los efectos lumínicos. Del patio salía un pasillo que llegaba hasta un pabellón conectado con los aposentos ducales (Laborde, 1894: párr. 945). Las paredes de esta galería estaban cubiertas por la continuación de la historia que empezaba en el patio. Las pinturas representaban naumaquias dirigidas por seis hombres que acompañaban a las tres damas. Una de las cuentas remitidas al pintor Colad le Voleur describe el fresco, destacando su brillo y la gran cantidad de colores aplicados en la pintura mural (Laborde, 1894: párr. 945). Otra imagen pintada en la misma galería representaba una escena bélica entre dos grupos de hombres. Esta iconografía parece ser significativa, debido a su creación alrededor del año 1430, cuando se fundó la Orden del Toisón de Oro, ya que, con los mismos esquemas iconográficos, alrededor del año 1431Michault Taillevent describió en el poema La songe de la Toison d’Or la motivación ducal para la creación de esta organización (Deschaux, 1975: 4-5; Michault Taillevent, 1841). Tanto las pinturas como el poema mencionan el cortejo de las tres damas que simbolizan el buen gobierno de Felipe el Bueno y las escenas bélicas que deben ser interpretadas como referencia a la historia de Jasón (Van Buren - Hagopian, 1979: 370-372; Rojewski, 2017: 608).

Además, en 1476 un diplomático inglés en la corte de Carlos el Temerario y en Brujas William Caxton, traductor de la Historia de la Orden del Toisón de Oro, indicó en sus descripciones de Hesdin que los frescos del patio representaban la historia de Jasón y Medea, lo que confirma la relación de las pinturas murales con la ideología caballeresca de la Orden del Toisón de Oro:

But well wote I that the noble Duc Philippe firste foundeur of this sayd ordre dyd doo maken a chambre in the castell of Hesdyn wherein was craftly and couriously depeynted the conqueste of the golden flese by the sayde Jason, in whiche chambre I have ben and seen the sayde histoire so depeynted. And, in remembrance of Medea and her connyng and science, he had do make in the sayde chambre by subtil engyn that, whan he wolde, in shuld seme that it lightened and than thondre, snow, and rayne, and all within the sayd chambre, as ofte tymes as whan it shuld please him, which was al made for his singular pleasir (William Caxton, 1913).

Es oportuno observar que el discurso representado en las pinturas del Castillo de Hesdin, de manera continua y lineal corresponde con la iconografía de una serie de dibujos de la colección de Staatliche Museen zu Berlin [fig. 3]. El conjunto incluye representaciones de naumaquias interpretadas como la Historia de Toisón de Oro o la Historia de Jasón. Los dibujos están vinculados con el taller de un iluminador denominado como Maestro de Girart de Roussillon (Van Buren - Hagopian, 1996: 225-228; Van Buren - Hagopian, 1979: 370-372), y probablemente sirvieron como patrones para sus iluminaciones. Sin embargo, no se puede descartar la hipótesis de que los dibujos fueran los diseños preparativos o modelos de Colard le Voleur para las pinturas murales realizadas en el Castillo de Hesdin.

Fig. 3. Parque alrededor del Castillo de Hesdin, reconstrucción según el estudio de Anne Van Buren - Hagopian.

EL JARDÍN DE HESDIN

Fig. 4. Maestro de Girart de Rousillon (Colard le Voleur?), Historia de Toisón de Oro/ Historia de Jasón, siglo XV, Berín, Staatliche Museen zu Berlin.

Por otra parte, las cuentas de la contaduría permiten reconocer las obras realizadas en los jardines diseñados en Hesdin. Basándose en ellas, la historiadora del arte Anne Van Buren - Hagopian llegó a reconstruir en un mapa el espacio del jardín de Hesdin [fig. 4] (Van Buren - Hagopian, 1985: 185-192). Como indica el mapa, el palacio estaba ubicado cerca del pueblo, en el lado norte del río Conche que dividía la ciudad en dos partes comunicadas con un puente. En el extremo norte estaba la residencia con su propia muralla que la separaba de la ciudad. Dentro de la muralla del castillo se encontraba un parque con jardines, pabellones, vías y un tramo del río Ternoise, delimitado por el fragmento del bosque que estaba ubicado a una distancia de cuatro kilómetros del mismo castillo. Los caminos dentro del parque respetaban la orografía natural para facilitar el paso de los visitantes. La adaptación a los desniveles permitió dividir el jardín en tres espacios principales, cada uno de ellos con sus propias características (Queruel, 1990: 108-113). El camino llamado Il vert chemin delimitaba la parte más cercana al castillo, además de estar comunicado con la Grand Porte, el principal acceso a la residencia que permitía no cruzar la ciudad de Hesdin. Al norte de Il vert chemin, hasta el valle, se encontraban los jardines llamados li petite Paradis con árboles frutales como por ejemplo manzanos, perales, ciruelos, además de flores como rosas y lilas. El último espacio, denominado Li Marés, estaba en el valle y allí se encontraban diferentes pabellones y glorietas que permitían a los cortesanos disfrutar de esta aura romántica e idílica. Los parques eran una escenografía perfecta para fiestas, banquetes y espectáculos cortesanos; además, gracias a sus instalaciones, construcciones y adornos, desempeñaba el papel de un lugar idílico.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Contrastando la iconografía de las anónimas tablas con los datos de las cuentas, parece oportuno ubicar la fiesta representada en el pintura. Muy probablemente, el evento tuvo lugar en la parte del jardín denominada Li Marés, al sur del río Ternoise, y la residencia que podemos ver en la pintura no sería el castillo de Hesdin, sino el Pabellón du Marés, ya que es el único sitio rodeado por el agua. Así pues, lo que vemos en la pintura no es precisamente un lago, sino el cauce del río. Sin embargo, el autor de la tabla introdujo de manera errónea el paisaje urbano de Hesdin detrás del pabellón que podía servir como lugar de los banquetes o un edificio para almacenar lo imprescindible cuando la fiesta o banquete tenían lugar en el exterior.

Cabe resaltar que en la cultura visual y la cultura caballeresca de las cortes del siglo XV, los jardines y palacios, además de ser residencias, desempeñaban el papel de los sitios idílicos, donde se recreaban las historias populares de amor cortés (Van Buren - Hagopian, 1986). La tradición de festejar los banquetes de este tipo llegó a la corte de Felipe el Bueno de sus ancestros; su abuelo, Felipe el Atrevido, fue miembro de una cofradía de los príncipes franceses llamada la Cour d’Amour, cuya sede estaba en el palacio del Duque de Berry en París (Piaget, 1891: 417). Durante los encuentros, los miembros de la cofradía participaban en los juegos cortesanos y espectáculos que de alguna manera reproducían las leyendas caballerescas y glorificaban las damas de la corte. Muy probablemente, Hesdin fue el lugar de la continuación de este ritual cortesano.

La gran inversión por parte del soberano Borgoñón en la reforma del Castillo de Hesdin y las labores de dos artistas cortesanos, Hue de Boulogne y Colard le Voleur, pueden mostrar la intención de convertir esta residencia en un centro de la cultura caballeresca. La preparación de un hogar idílico con grandes espacios ricamente decorados con pinturas murales, instalaciones de agua y jardines con pabellones pueden indicar un proyecto de Felipe el Bueno que no llegó a realizarse. Además, el comienzo de las obras antes de la primera asamblea de la Orden de Toisón de Oro y el discurso iconográfico de las imágenes que adornaban la galería del castillo pueden revelar la aspiración de convertir Hesdin en la sede de esta organización caballeresca. Aunque los interiores del castillo sin duda fueron espacios muy espléndidos, el hecho de que el anónimo pintor eligiera un banquete en el jardín para representar Hesdin puede relevar que la residencia en sí no destacaba en comparación con los otros palacios ducales y justo el jardín era lo más excepcional. Este estudio ha permitido ubicar en el mapa del jardín el evento representado en la pintura, pero también es relevante ver que, detrás de la belleza de este complejo, está la triste historia de Colard le Voleur, que sacrificó sus propios fondos y su propia vida profesional por la gran obra en Hesdin.

BIBLIOGRAFÍA

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU NORD (ADN), Recette d’Hesdin, B15341, fol. 24v.Recette Général, B 17650.Recette Général, B1948.Recette Général, B1957, fol. 85v.

BALDASS, L. [1952]. Jan van Eyck, London.

BRUNET, M. [1971]. «Le parc d’attraction des ducs de Bourgogne à Hesdin », Gazette des Beaux- Arts, 78.

CHARAGEAT, M. [1950]. «Le parc d’Hesdin. Création monumentale du XIIIe siècle. Ses origines arabes. Son influence sur les miniatures de l’épître d’Othéa», Bulletin de la Société de l’art français.

CHÂTELET, A. [1994]. «Un brodeur et en peintre à la cour de Bourgogne: Thierry du Chastel et Hue de Boulogne». Aachener Kunstblätter 60.

CLÉTY, A. É. [1997]. «Les machines extraordinaires d’Hesdin aux XIVe et XVe siècles», Sucellus – Dossiers archéologiques, historiques et culturels du Nord – Pas-de-Calais, 44.

DANVIN, B. [1857]. Vicissitudes heur et malheur du Vieil-Hesdin, Saint-Pol, Bécart-Renard, 380

— [1905]. Description de l’ancienne ville de Hédin, Amiens.

DE WINTER, P. [1983]. «Castles and Town Residences of Philip the Bold, Duke of Burgundy (1364-1404)», Artibus et Historiae, vol. 4, 8.

DELMAIRE, B. [1999]. «Thérouanne et Hesdin: deux destructions (1553), une reconstruction», en Destruction et reconstruction de villes, du Moyen Âge à nos jours, Bruxelles, Crédit communal.

DESCHAUX, R. [1975]. Michault Taillevent: un poète bourguignon du XVe siècle, Paris, Genève Droz.

DUCEPPE-LAMARRE, F. [2002]. «Le parc à gibier d’Hesdin. Mises au point et nouvelles orientations de recherches», Revue du Nord – Archéologie de la Picardie et du Nord de la France, t. LXXXIII, 343.

FRANÇOIS DE MONCEAUX [1593], Francisci Mancaiei Fridevalliani Atrebatii. Hesden sive Paradisus, Arras.

HUIZINGA, J. , [1982]. El Otoño de la Edad Media. Estudios sobre la forma de la vida y del espíritu durante los siglos XIV y XV en Francia y en los Países Bajos, Madrid, Alianza.

JEHAN DE WARVIN [2012]. Recueil des chroniques et anchiennes istories de la grant bretaigne à present nommé engleterre, William Hardy (ed. ), vol. 3, Cambridge University Press.

JUGIE, S. [1999]. «Une fte champêtre à la cour de Bourgogne», Bulletin des musées de Dijon, 5, 59-69.

KRINSKY, C. [2015]. «Why Hand G of the Turin-Milan Hours was not Jan van Eyck», Atribus et historiae. An art anthology, XXXVI, vol. 71.

LABORDE, L. de [1849]. Les ducs de Bourgogne. Études sur les lettres, les arts et l’industrie pendant le XVe siècle, vol. 2, Paris, Plon Frères.

LE BARON KERVYN DE LETTENHOVE, M. [1864]. Œuvre de Georges Chastellain, vol. 3, Bruxelles, F. Heussner

LION J., Vieil-Hesdin, St. Omer, Imp. L. Van Elslandt, 2.

MICHAULT TAILLEVENT [1841]. Le songe de la Thoison d’or, fait et composé par Michault Taillevent. Paris, Chez Silvestre.

PARÉ A. [1928]. «Le voyage de Hesdin», en Voyages et apologie, Paris.

PIAGET, A. [1891]. «La cour amoureuse dite de Charles VI», Romania, XX, 417.

QUERUEL, D. [1990]. «Le jardin d’Hesdin et les jardins de la cour de Bourgogne», en Le jardin médiéval, Les Cahiers de l’abbaye de St-Arnoult, 3.

ROBLOT-DELONDRE [1910]. «Argote de Molina et les tableaux du Pardo», Revue Archéologique, XVI,

— [1911]. «Un jadrin d’amour de Philippe le Bon», Revue Archéologique, XVII.

ROJEWSKI, O. J. [2017]. «Tradición heráldica y su metamorfosis en el caso de «Armorial de l’Europe et de la Toison d’Or» y «Statuts de l’Ordre de la Toison d’Or». Aspectos de la cultura pre-emblemática de la Orden del Toisón de Oro en el siglo XV», en: Ballester Morell, B. ; Bernat Vistarini, A. ; Cull J. T. (eds. ), Encrucijada de la palabra y la imagen simbólicas, Palma de Mallorca, Medio Maravedí.

STERLING, C. [1976]. «Jan van Eyck avant 1432», Revue de l’Art, no. 33.

VAIVRE, J. de [1985]. «Chasse à l’oiseau et cour d’amour. Note sur deux tableaux de Dijon et Versailles», Journal des savants.

VAN BUREN - HAGOPIAN, A. [1985]. «Un jardin d’amour de Philippe le Bon au parc de Hesdin. Le rôle de Van Eyck dans une commande ducale», Revue du Louvre et des musées de France, 43.

— [1986]. «Reality and Literary Romance in the Park of Hesdin», en Medieval Gardens, Washington D. C. , Harvard University Press.

— [1979]. «The Model Roll of the Golden Fleece», The Art Bulletin 61, 3.

— [1996]. «Images monumentales de la Toison d’or aux murs du château d’Hesdin et en tappisserie», en Cockshaw, P. y Van Den Bergen-Pantens, Ch. (eds. ), L’ordre de la Toison d’or, de Philippe le Bon à Philippe le Beau (1430-1505): idéal ou reflet d’une société?, Turnhout, Brepols.

VAN BUREN - HAGOPIAN, A. [2009]. «The Hard Life of a Fifteenth Century Artist: Colard le Voleur», en Daelemans F. Y y Kelders, A. (eds. ), Miscellanea in memoriam Pierre Cockshaw (1938-2008). Aspects de la vie culturelle dans les Pays-Bas Méridionaux (XIVe-XVIIIe siècle). Aspecten van het culturele leven in de Zuidelijke Nederlanden (14de-18de eeuw), Bruxelles, Bibliothèque Royale de Belgique.

VAUGHAN, R. [2002]. Philip the Good: The Apogee of Burgundy, Woodbridge, The Boydell Press.

WILLIAM CAXTON [1913]. The History of Jason translated from the French of Raoul Le Fevre, ed. John Munro. London: Oxford University Press.

*. En parte esta investigación fue presentada en el congreso de Comité Español de Historia del Arte en Burgos (Junio 2018). En la comunicación en el congreso del CEHA 2018 se analizaron los interiores del castillo de Hesdin, en particular las pinturas murales allí realizadas por Hue de Boulogne y Colard le Voleur.

1. Es oportuno considerar que los inicios de la urbanización de Hesdin también se vinculan con el mecenazgo de Santa Elena, madre de Constantino, véase: (Danvin, 1866: 8-12; Danvin, 1905: 5)

2. La relevancia de Hesdin para Felipe el Atrevido y su mujer la remarcó Jehan de Warvin en su crónica, describiendo una de sus estancias en el palacio. Dourlens, et lendemain mena le duc Phelippe madame la regente sa seur et toute la compaignie logier en son chastel de Hesdin, ou ilz furent honnorablement et plentureusement recheus et festoies, ouquel lieu ilz sejournerent par lespace de six jours, faisant et demenant grant joye et leessee, en boires, mangiers, chasseries et volleries, danses, memmeries et pluiseurs divers esbatemens (Jehan de Warvin, 2012: 186).

3. Para conocer la recopilación de los restos arqueológicos de Hesdin, veáse: (Duceppe-Lamarre, 2002: 175-184).

4. No obstante esta teoría recibió varias críticas, los argumentos de Anne Hagopian Van Buren parecen ser adecuados, ya que se basaron en la documentación de archivo y la fortuna crítica de las obras: (Hagopian Van Buren, 1985: 185-190).

5. Aunque en la bibliografía ambas tablas funcionan con la cronología que indica su procedencia del siglo XVI, cabe destacar que recientemente el Musée des beaux-arts de Dijon ha puesto en duda esta atribución, y en la ficha del catalogo digital ha indicado la procedencia de su obra como del siglo XVII: Ficha del catálogo titulada Fête champêtre à la cour de Philippe le Bon (copie d’un tableau du 16e s’inspirant d’un original du début 15e): http://mba-collections.dijon.fr/ow4/mba/voir.xsp?id=00101-2&qid=sdx_q0&n=1&e=, consultado el 25 de enero de 2019. Para ver el análisis de las dos obras, veáse: (Vaivre, 1985: 313-339)

6. A Johannes Deik, paintre, que Mondit Seigneur a samblablement ordonné luy estre baillié et déliuré comptant, pour estre venu par son commandement et ordonnance, des sa ville de Bruges, à Hesdin, deueres lui; auquel lieu il l’auoit mandé pour aucunes besongnes esquelles il le vouloit employer. Pour ce et pour son retour, comme appert par sa quittance sur ce rendu XIX francs (Laborde, 1849: párr. 891). Sin embargo, la cuenta que indica el viaje de Jan van Eyck a Hesdin con un motivo desconocido no puede asegurar su autoría de la tabla que representaba el banquete de Felipe el Bueno. La comparación entre las obras de Musée national du Château de Versalles y Musée des beaux-arts de Dijon con el Libro de Horas Turín-Milán tenía que indicar las similitudes estilísticas entre ellas (Baldass, 1952: 153-157; Sterling, 1976: 7-82). Actualmente el Libro de Horas Turín-Milán no se atribuye a Jan van Eyck, por tanto su autoría del modelo para las pinturas analizadas en este texto no parece ser relevante (Krinsky, 2015).

7. Cabe destacar que ambas pinturas legalmente pertenecen al Musée national du Château de Versalles, la tabla de Dijon es un depósito. En 1844 fue adquirida por el museo de la Colección M. Despaux donde estuvo inventariada con la signatura: Inv. Versailles MV 4021, INV 8727, LP 5982. En 1907 fue depositada en el Castillo d’Azay-le-Rideau, de donde pasó en 1951 a Dijon y adquirió nuevo número de inventario. Mientras que la pintura que hoy está expuesta en el Musée national du Château de Versalles fue adquirida en 1897.

8. Por un lado, algunos autores definen el estilo de la vestimenta como anterior al año 1420; por otro lado, cabe destacar que un gran grupo de los historiadores del arte, comparando las vestimentas, las definió como procedentes de la década de los años treinta: Finalmente, una minoría de investigadores ha señalado la procedencia de los ropajes como de mediados del siglo XV.

9. Observación acerca de la datación de las trompetas, veáse: (Vaivre, 1985: 315).

10. Tras la creación de la Orden del Toisón de Oro, los duques de Borgoña incorporaron de manera permanente a su escudo de armas el collar con el vellocino de oro. Para más información sobre la heráldica en la tablas de Dijon y Versalles, veáse: (Vaivre, 1985: 321-325).

11. Antiguamente los investigadores indicaban que las tablas representaban la boda de Felipe el Bueno con Bona de Artois que tuvo lugar en 1424. (Vaivre, 1985: 319-320).

12. Desde 1419 valet de chambre del Duque de Borgoña, encargado de la obra en Hesdin. El mismo año realizó un viaje diplomático, participando en un encuentro entre Felipe el Bueno y el rey de Francia. Un año más tarde, está documentado en Hesdin y en Arras, donde probablemente mantiene sus talleres. Trabajó junto a sus dos hijos y cinco ayudantes. En el año 1431 se le encarga la preparación de la asamblea de la Orden del Toisón de Oro y probablemente por este motivo abandonó la obra en Hesdin. En 1445 fue sustituido como valet de chambre por su hijo Dauphin y en 1449 por su otro hijo Jean. Sobre su estilo y supuestas obras atribuidas, véase: (Châtelet, 1994: 60).

13. A Colard le Voleur, varlet de chambre, garde et gouverneur des ouvraiges ingénieux de Mondit Seigneure au dit lieu de Hesdin pour ses gaiges de 100 £ par an.

14. Item, pour une autre partie de la Somme de 736 £ 14 s. de 40 gros vielle monnoye de Flandres, qui sont 644 £ 12 s. de 40 gros nouvelle, qui par inadvertance lui avoient este passez et allouez a la charge d’en compter par Colard le Voleur, paintre demourant à Hesdin, pour pleusieurs paintures par lui faictes ou chastel dudite de Hesdin… (ADN, Recette Général, B1957, fol. 85). A Colart le Voleur, paintre et vaelt de chambre de monseigneur le duc de Bourgogne, lequel par a fait reparer certains ouvrages ingenieux et de joieuseté et plaisance en son chastel dudit lieu de Hesdin, et ancorre eu y a més fait des aultres de nouvel a sn invención et devise. Porquoy icellui seigneur voulans lesdiz ouvrages, qui ont assez cousté, estre maintenus affin qu’ilz ne perissent, a ordonné et cpmis ledit Colard le Voleur a la garde et entretenement des dessusdis ouvrages…(ADN, Recette d’Hesdin, B15341, fol. 24v. ).

2.

LOS PAISAJES FLAMENCOSPARA LOS ARCHIDUQUES ISABEL Y ALBERTO COMO ESCENARIOS CORTESANOS.

DE LOS JARDINES PALACIEGOS A LAS FIESTAS POPULARES

ANA DIÉGUEZ-RODRÍGUEZInstituto Moll, Madrid/ Universidad de Burgos

Para comprender el origen de las escenas donde los archiduques Isabel Clara-Eugenia y Alberto aparecen captados en medio de sus territorios disfrutando tanto de una jornada campestre como yendo en peregrinación a un santuario cercano, o simplemente dando un paseo por los jardines y frondas que rodeaban sus palacios, es necesario recordar la coyuntura política y social de estos territorios. En primer lugar, la guerra ha sido determinante en los últimos años del siglo XVI para la población flamenca, que ha visto cómo se enfrentaban los Países Bajos del norte, liderados por los Nassau, con los Países Bajos del sur bajo dominio de los Habsburgo. A partir de 1598, año de la llegada de los archiduques a Flandes, un territorio hasta ese momento unido se encuentra separado, marcando las diferencias entre los protestantes, abalados por los Nassau, y los católicos defendidos por las tropas de los Habsburgos. Pero tras la idea de «guerras de religión» se esconde una formulación política y social muy diferente.

En segundo lugar, es fundamental advertir que Isabel Clara-Eugenia y su marido llegan a Flandes no como simples gobernadores o representantes del poder hispano, sino como los monarcas de este territorio que hereda Isabel Clara-Eugenia por derecho propio1. No sólo es la nieta de Carlos V, sino que su padre, Felipe II, le da a su primogénita los territorios de Flandes, desvinculándolos de la corona española y haciendo que recaigan en la descendencia de su hija y el archiduque Alberto2. Nos interesa mucho este hecho, pues explica la postura de ambos cónyuges con Flandes, propiciando una política de paz que van a defender ambos frente a la bélica que va a contar con importantes defensores dentro de la corte de Felipe III. Los archiduques siempre van a trabajar en beneficio de la corona española, pero donde los intereses de sus súbditos también estuvieran contemplados.

LOS ARCHIDUQUES COMO MONARCAS DE FLANDES. LOS RECURSOS A SU ALCANCE PARA CONVENCER DE SU POLÍTICA. LO VISUAL MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS

Debido a la inestabilidad de la zona y a las reticencias que en la corte hispana podría haber hacia su reinado, los archiduques al llegar a Flandes son conscientes de la necesidad de afianzar su posición, tanto ante los flamencos como ante los españoles. Así, comienzan dos estrategias complementarias: por un lado, avanzan las negociaciones y acuerdos de paz, donde la labor de Ambrosio Spínola y el archiduque Alberto fueron fundamentales para la firma de la Tregua de los Doce Años3; y, por otro, buscan un acercamiento a sus súbditos a través de una proximidad a las élites locales y su vínculo con la historia de Flandes y los Habsburgo, mostrando a unos monarcas implicados en la vida flamenca y completamente identificados con esos territorios, tanto por derecho propio como por participación personal.

Para esta política los archiduques emplearon todos los recursos a su alcance, siendo los pintores de corte los que van a tener un papel decisivo como pintores-cronistas de la realidad cotidiana de los archiduques. Esas escenas donde los monarcas son los protagonistas no sólo van a ser testimonio de eventos de relativa importancia dentro de la política del país, sino también van a tener un claro objetivo de tranquilizar a la corte de Felipe III respecto a los «asuntos de Flandes». Mostrando que unas políticas pacifistas, traen mayores beneficios para la corona que las imposiciones por la fuerza.

Además de los pintores-cronistas, los archiduques van a recuperar todos los espacios vinculados a la dinastía de los Habsburgo rehabilitando antiguos palacios, en especial aquellos con los que María de Hungría, tía-abuela de Isabel Clara-Eugenia, había tenido especial relación: el palacio de Coudenberg en Bruselas, el palacio de Mariemont, y el de Tervuren, ambos cercanos a Bruselas, pero más considerados un espacio para la caza y el recreo4. Esta rehabilitación permitía una doble maniobra: erigirlos como núcleos de poder, al mismo tiempo que dejar constancia de su presencia territorial.

Con esta doble estrategia lo que consiguen los archiduques es un reconocimiento de las élites flamencas, fortaleciendo el vínculo con su pasado, al mismo tiempo que una clara propaganda de su reinado.

Su presencia continua en la vida cotidiana flamenca a través tanto de fiestas, kermeses y visitas a sus súbditos, como a través del día a día en el entorno de sus residencias, junto con los testimonios escritos de funcionarios de la corte, embajadores o viajeros inciden en la inteligencia de los archiduques, tanto para ganarse a los flamencos como para conseguir que la corte de Felipe III primero, y la de Felipe IV después, viera la importancia de favorecer una política de diálogo y paz, pues las susceptibilidades que había en Madrid sobre la falta de lealtad de los flamencos habían sido fomentadas por los enemigos de la corona española.

LA REHABILITACIÓN DE LOS PALACIOS

El palacio de Coudenberg, situado en Bruselas, es el centro neurálgico de todo el gobierno de los archiduques. Desde el nombramiento de los archiduques se comenzaron diferentes reformas para adaptarlo a las necesidades de los nuevos monarcas (De Jonge, 1998: 191). Además de las estancias interiores, los archiduques dieron una importancia primordial a su entorno. Los jardines fueron rediseñados para que toda la warande (forma como se conocía al parque que rodeaba al palacio), pudiera también albergar un laberinto, conocido como feuillée; y diversas grutas, fuentes y juegos de agua, siguiendo la moda sobre estos elementos que se desarrolla en toda Europa.

Lamentablemente, el palacio de Coudenberg sufre un importante incendio en el siglo XVIII que arrasa prácticamente con todo el edificio de este momento5. Los jardines también han ido menguando, y no queda nada del planteamiento que Salomon de Caus (Dieppe, 1576- París, 1626), ingeniero del jardín desde 1601, Pierre Lepoivre y Louis Patte, jardinero de corte, habían dispuesto para este inmenso espacio.

Es gracias a las recreaciones de la vida cotidiana de los archiduques en Flandes que han dejado sus pintores de corte como Jan Brueghel «el viejo», Joos de Momper, o Daniel y Jan Baptista van Heil, como podemos intuir cómo serían esos jardines y su distribución. [fig. 1] Además, algunas de las cuentas conservadas del palacio indican