5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Rena muss noch das Ende ihrer letzten Beziehung verarbeiten, als ihr im Sonnwendfeuer ein Krieger aus einer längst vergangenen Epoche erscheint. Bevor sie seine Hand ergreifen kann, ist er verschwunden. Doch der blonde Germane taucht von nun an in ihren Träumen auf, in denen sich Rena mehr und mehr verliert. Bald will sie nur noch eins: zu ihm gelangen. Doch gibt es einen Weg durch die Zeit? Endlich hält sie den Schlüssel in Händen und wagt den Schritt, doch nicht nur der Kampf um die Liebe ihres Lebens hat gerade erst begonnen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Danksagung

Karte Füchtorf und Umgebung

Karte der Romanschauplätze

Die Seherin

Überraschung!

Der Traummann

Gibt es einen Weg?

Angekommen

Stolpersteine und Fettnäpfchen

Ein Bote

Raue Sitten

Bittere Erkenntnis

Eheunglück

Flittertag

Verschleppt

Römisches Recht

Die Hure des Statthalters

Trügerische Fortschritte

Eine Frage der Ehre

So schmeckt Hunger

Raunächte

Ein Opfer für die Götter

Er liebt mich, er liebt mich nicht

Schlacht an der Lupia

Verräter

Alrun

Das große Thing

Die Rache des Centurios

Es beginnt!

Schlimmer Verdacht

Sieg auf ganzer Linie

Hilde

Personen

Futhark

Germanische Begriffe und Namen

Römische Begriffe und Namen

Mythologie

Nachwort

Romane von Kathrin Brückmann

Impressum

Danksagung

Auch dieses Buch hätte ohne die Unterstützung einiger lieber Menschen nicht in dieser Form entstehen können. Bei ihnen möchte ich mich herzlich bedanken.

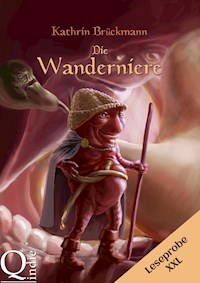

Das Coverfoto des Kriegers stammt von der Künstlerin Liancary.

http://liancary.blogspot.de/

http://liancary-stock.deviantart.com/

Unverzichtbar war das Feedback von Edith Parzefall, selbst großartige Autorin und Übersetzerin, die oft genug Finger in Wunden gelegt, mich vor allem aber angespornt hat.

http://www.edith-parzefall.de

Hinweis

Auch wenn der Schauplatz real ist, so entspringen doch alle handelnden Personen – mit Ausnahme der historisch belegten – einzig meiner Fantasie. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist daher nicht beabsichtigt und wäre rein zufällig.

Am Ende des Romans findet der interessierte Leser Zusatzinformationen in Form eines Personenregisters, eines umfangreichen Glossars und des Nachworts.

Karte Füchtorf und Umgebung

Karte der Romanschauplätze

Die Seherin

In den Wäldern Germaniens nahe der Elbe im Spätsommer des Jahres 745 ab urbe condita (9 v. Chr.)

Hulda rannte, so schnell sie konnte. Schwer hing die spätsommerliche Schwüle zwischen den hoch aufragenden Bäumen. Die Gerüchte waren also wahr! Römische Krieger drangen nun selbst ins weit entfernte Gebiet der Cherusker vor. Mit eigenen Augen hatte sie den von Metall schimmernden Heereswurm erblickt. Sie musste die Hütte der alten Erlgard erreichen, bevor die Römer unversehens darauf stießen. Die Weise Frau der Cherusker lebte weit außerhalb von Segimers umfriedetem Dorf in den Wäldern, ganz allein und schutzlos. Immer wieder stolperte Hulda über Baumwurzeln, drohte zu stürzen. Besser, sie blieb auf dem Pfad, der nicht ganz so unwegsam war wie das von Brombeerranken durchsetzte Unterholz, auch wenn die Römer sie dort entdecken konnten. Sie musste verschnaufen, denn sie trug schwer an ihrem Kind, vermutlich das letzte, das sie zur Welt bringen, und das einzige, das ihr bleiben würde, wenn es den Göttern gefiel. Ihre beiden gerade erst zu Kriegern geweihten Söhne Baldwin und Siegbald waren vor drei Jahren im Kampf gegen den römischen Herizog Drusus – verflucht sei sein Name in alle Ewigkeit! – als Einherier in Walhall eingezogen. Hulda wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und lehnte sich keuchend mit dem Rücken gegen eine Eberesche. Hoffentlich trug sie eine Tochter im Leib, eine Nachfolgerin, nachdem Osrun …

Ihre wunderschöne Tochter war damals wie so viele aus Huldas Sippe von den Römern verschleppt worden. Es hieß, die kleinen Männer aus dem Süden liebten blonde Frauen. Osrun war verloren, falls sie überhaupt noch lebte, und mit ihr das Wissen, das sie als nächste Weise Frau der Brukterer benötigte. Beim Totenfest hatte Hulda gemeinsam mit ihrem Gemahl Baldger ihre Tochter für tot erklärt und um sie getrauert.

Siebenunddreißig Sommer zählte Hulda, und sie hatte nicht geglaubt, noch einmal des Segens Freyas teilhaftig werden zu können. Doch die Schwangerschaft war beschwerlich; Hulda spürte die Last wegen ihres Alters doppelt. Um dieses kostbare Kind in ihrem Leib dem Zugriff der Römer zu entziehen, hatte Baldger, ein mächtiger Sippenführer der Brukterer, sie zu den Cheruskern gesandt, einem der letzten freien Stämme. Doch die Gier der Römer war unersättlich, auch hierher drangen sie nun vor. Jetzt begann das Ungeborene in ihr auch noch wütend zu strampeln, als dürstete es danach, sich auf den Feind zu stürzen. Doch ein Sohn?

Hufschlag auf dem Pfad. Rösser schnaubten, Zaumzeug klirrte. Hulda spürte, sie würde es nicht schaffen. Schon bald hätten die Feinde sie entdeckt, dann auch Erlgards Hütte, die am Ende dieses Pfades lag. Die abergläubischen Römer fürchteten die Macht der Strigae, der Hexen, wie sie die Weisen Frauen nannten. Sie würden sie beide vernichten. Hulda musste die alte Frau schützen, sich selbst und das Ungeborene. Wie sollten die Stämme der Cherusker und Brukterer überleben ohne das Wissen ihrer Weisen Frauen? Sie schloss die Augen und flehte die Götter um Beistand an. Die Erde unter ihren Füßen vibrierte von den Tritten der herannahenden Feinde, doch darunter lag noch etwas anderes, der Puls von Nerthus, der Mutter Erde, den Hulda zu lesen gelernt hatte. Sie schlug die Augen auf und entdeckte unweit am Wegesrand einen Findling, von dem die Macht förmlich ausstrahlte. Schnell lief sie darauf zu und erklomm ihn. Dann hüllte sie sich gänzlich in ihren Umhang, sodass dieser ihre Füße und einen Teil des Steines verdeckte. Von dieser erhöhten Position aus erwartete sie die Römer, die kurz darauf um die Wegbiegung kamen.

Der erste Römer, der sie erblickte, riss vor Schreck an den Zügeln. Sein Ross stieg wiehernd. Hulda sah das Weiße in den Augen des Tieres. Dann erkannte sie den Reiter, den verhassten Feind selbst: Drusus! Im selben Moment verdüsterte sich der Himmel. Dicke Wolken versperrten Sunnas Strahlen. Unter Donars weit ausholendem Arm bogen sich die Baumwipfel; ein Blitz durchzuckte die Finsternis, gleich drauf brachte ohrenbetäubender Donner auch die übrigen Römerpferde zum Scheuen. Der nächste Blitz schlug in die mächtige Eiche auf der anderen Seite des Weges ein. Nach der langen Trockenheit des Sommers ging der Baum sofort in Flammen auf, angefacht von den peitschenden Windstößen, und beleuchtete die Szenerie wie eine riesige Fackel. Plötzlich lag Grabesstille über dem Wald. Hulda spreizte die Arme, und während sie in den dunklen Himmel starrte erblickte sie Bilder von nie gekannter Klarheit.

»Kehre um, oh unersättlicher Drusus!« Die Worte drangen aus ihrer Kehle, ohne dass Hulda sie zuvor gedacht hatte. Die Götter sprachen aus ihr! »Kehre um! Es ist dir vom Schicksal nicht bestimmt, mehr zu erblicken. Weiche zurück, denn das Ende deiner Taten und deines Lebens ist nah!«

Stockstarr saßen die Römer auf ihren unruhig tänzelnden Rössern. Drusus’ Mund öffnete sich, doch kein Wort der Erwiderung verließ seine Lippen. Krachend stürzte ein brennender Ast genau vor den Römern auf den Pfad; ein neuerlicher Blitz und nachfolgender Donnerschlag war zu viel für die Männer aus dem Süden. Panisch stoben sie davon in die Dunkelheit des Waldes.

Hulda erwachte aus ihrer Trance. Nie zuvor war ihr eine so mächtige und klare Vision zuteilgeworden! Ein Pferdehuf, der sich in einem Fuchsbau verfing, der Sturz des Rosses, das seinen Reiter unter sich begrub … Drusus’ Tage waren gezählt; Hulda war vor den Römern sicher – vorerst. Heftiger Regen setzte ein und löschte den brennenden Baum. Sie ließ sich vorsichtig von dem Stein der Macht gleiten, der unter ihrer Hand noch warm pulsierte.

Als sie endlich Erlgards Behausung erreichte, schlug ihr der Rocksaum schwer vor Nässe gegen die Knöchel. Auch wenn der Regen unvermindert weiterprasselte, war die nachtdunkle Finsternis doch einem trüben Zwielicht gewichen, das sie den Heimweg hatte finden lassen. Die alte Frau erwartete sie bereits. Wortlos half sie Hulda aus den tropfnassen Kleidern. Nackt, nur in eine Felldecke gehüllt, hockte Hulda sich auf den Schemel neben der Feuerstelle in der Mitte der Hütte, um sich zu wärmen. Erlgard brachte eine Schale mit einer blauen Paste herbei. In ihrer Linken sah Hulda eine spitze Knochennadel. Nein, sie musste Erlgard nicht erzählen, was vorgefallen war. Wie so oft wusste die Alte bereits alles. Hulda erschauerte, denn sie ahnte, was nun kommen würde. Endlich hatte auch sie die nächste Stufe erreicht. Von diesem Tage an war sie nicht nur Weise Frau, sondern machtvolle Seherin. Ohne zu zucken, erwartete sie den Schmerz der Tätowiernadel.

Einen Mond später setzten bei Hulda die Wehen ein. Dieses Kind würde leben! Die Gewissheit durchströmte sie, denn seit jenem Tag im Wald hatten sie die Traumgesichte nicht mehr verlassen. Ungewöhnlich heftig wüteten die Schmerzen. Nach so vielen Geburten sollte es eigentlich leichter gehen …

Erlgard hockte sich neben ihr nieder und strich ihr mit einem kühlen, feuchten Tuch den Schweiß von der Stirn. Sie sang: »Milde Mächte helfen dir, Frigg und Freya, der Götter Schar.«

Hulda krümmte sich unter einer neuerlichen Welle. So oft hatte sie den Geburtsschmerz bereits überstanden, doch nur drei ihrer sieben Kinder hatten das Erwachsenenalter erreicht. Ein Schrei entfuhr ihrer Kehle.

»Ein mächtiger Krieger bahnt sich seinen Weg«, wisperte Erlgard ehrfürchtig.

»Nein! Eine Tochter, ich brauche eine Tochter!«, keuchte Hulda. Doch sie wusste, dass ihre Lehrmeisterin die Wahrheit geschaut hatte. Auch sie spürte das Ungestüm im Wesen dieses Knaben.

Die Alte wiegte sich hin und her. »Die dir nachfolgt, wird kommen aus dem Feuer der Zeit, wenn das Schicksal unseres Volkes auf Messers Schneide steht.«

Sie ist in Trance!, erkannte Hulda. Nein, ihr Götter, nicht jetzt! Wenn Erlgard von Visionen heimgesucht wurde, war sie oft lange nicht ansprechbar, und Hulda brauchte sie doch. In immer rascherer Folge kamen die Wehen, und noch immer starrte ihr Mitweib nur leeren Blickes gegen die Wand. Das Kind wird mich zerreißen! Dann verspürte Hulda den Drang zu pressen. Sie brüllte ihren Schmerz hinaus und brachte alle Kraft auf, die sie nach den stundenlangen Wehen noch in sich hatte. In dem Moment, als sie den ersten Schrei ihres Sohnes hörte, verschleierte sich ihre Sicht, und sie sah. Sah einen Raum mit einem Lager, auf dem ein Mann seinen letzten Atemzug tat. Drusus! Welch Posse der Götter war dies?

Erlgard erhob sich. »Der Knabe ist geboren!« Sie durchschnitt gekonnt die Nabelschnur und reichte Hulda das Kind, dessen Kopf noch blutverschmiert war.

Aus großen blauen Augen blickte ihr Sohn zu ihr auf.

Gerade noch rechtzeitig vor dem ersten Schneefall erreichte Hulda mit dem Kind das Dorf ihres Gemahls. Nun, da Drusus tot war, mussten sie die Römer nicht länger fürchten. In Windeseile hatten die Fremden sich zurückgezogen und nach dem Sturz ihres Herizogs hinter ihren Wällen verschanzt. Baldger musste das Kind jetzt schleunigst als das Seine anerkennen, ihm einen Namen geben, damit das Hugr des Neugeborenen, seine Lebenskraft, in seinem Körper Heimstatt nehmen konnte. Einige Krieger aus Segimers Gefolge gaben Hulda das Geleit.

Der Anblick Baldgers ließ Huldas Herz einen Hüpfer machen. Hochgewachsen stand er auf dem Dorfplatz, das Gesicht umrahmt von Gold schimmerndem Haar. Als sie näherkam und ihm das Kind entgegenhielt, entdeckte sie Sorgenfalten auf seiner Stirn, die noch vor wenigen Monden weniger tief gewesen waren. »Baldger, mein Gemahl, dies ist dein Sohn.«

Da vertiefte ein Lächeln die Fältchen um Baldgers Augen. »Ein Sohn!« Sacht berührte er die frisch tätowierten Zeichen an ihrer Schläfe und nickte anerkennend. Doch was Hulda ihm darüber zu erzählen hatte, war nicht für aller Ohren bestimmt.

Der Hörige Einulf wieselte davon und kam bald darauf mit Baldgers Schild zurück, das er auf den Boden legte. Hulda bettete behutsam das Kind darauf, und Baldger bückte sich so geschmeidig wie ein junger Krieger. Als er Schild und Knaben anhob und in den Himmel reckte, als wögen sie nichts, rief er: »Dies ist Baldur, mein Sohn! Dereinst möge er die Sippe führen.« Plötzlich verdüsterte ein Schatten seine Züge.

Ja, die Römer werden ihn schon bald als Geisel fordern, mein goldenes Kind. Garant für unser Wohlverhalten … Huldas Herz krampfte sich zusammen. Nachdem nun auch die Cherusker zum Teil unterworfen waren, gab es keinen Rückzugsort außer Reichweite der römischen Adlerschwingen mehr. Sie mussten Baldur den Römern ausliefern, sobald er alt genug war. Würde dieses Kind ein Römling werden, für die Feinde kämpfen statt für seine eigene Sippe, ja, vielleicht sogar den Römern helfen, auch die letzten freien Stämme unter das römische Joch zu zwingen? Nicht, wenn ich es verhindern kann!, schwor sie sich.

Überraschung!

Füchtorf im Münsterland, 2014 n. Chr.

»Wo sind’n die Comics?«, fragte der Knirps.

Im Geiste rollte ich mit den Augen. Die Frage kam immer von mindestens einem der Kids, wenn der obligatorische Klassenausflug sie in unsere Bibliothek führte. Wortlos zeigte ich den Gang entlang, an dessen Ende weithin sichtbar das entsprechende Schild prangte. Wohl dem, der lesen kann. Vielleicht sollte ich das Wort in eine Sprechblase setzen? Ich sah Toms Gesichtsausdruck förmlich vor mir, wenn ich ihm die Idee unterbreitete, und musste grinsen.

Eine der Gören streckte mir die Zunge raus.

Heute ließ mich das ziemlich kalt, denn Tom hatte mich für den Abend zu sich nach Hause zum Essen eingeladen und dabei sehr geheimnisvoll getan. Ich schnitt eine Grimasse und tat so, als wollte ich über den Tresen hechten. Die Kleine rannte quiekend davon. Tom war als Leiter unserer Bibliothek nicht nur mein Chef, sondern seit zwei Jahren auch mein Lebensabschnittsgefährte, wie er selbst es bezeichnete. Würde er den Abschnitt heute über Bord werfen, indem er mir die eine Frage stellte? Andeutungen hatte ich wirklich genug gemacht, wie sehr ich mir das wünschte. Leider war er auf diesem Ohr bislang erstaunlich harthörig gewesen, aber mein steter Tropfen mochte selbst seinen nüchternen Pragmatismus ausgehöhlt haben. Über den Gedanken musste ich selbst grinsen – Tom und Romantik? Im Leben nicht. Immerhin hatten wir eine gute Beziehung, und ohne ihn wäre ich in diesem kleinen Städtchen längst die Wände hochgegangen.

Füchtorf – Flüchtdorf. Nach Jahren des anstrengenden Studiums versauerte ich nun dort, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagten. Mein Hauptfach war Alte Geschichte gewesen; die Bibliothekswissenschaft hatte ich nur genommen, weil sie als Nebenfach gut dazu passte. Selbst bei den Bücherwürmern gab es ganz interessante Tätigkeiten, aber – Ironie des Schicksals – ich war ausgerechnet im ödesten Winkel meines Fachbereichs gelandet. Es war mir nichts anderes übrig geblieben, als diese Stelle anzunehmen, denn etwas Besseres war nicht zu finden. Meine Eltern hatten mich ja gleich davor gewarnt, so ein Orchideenfach zu studieren. BWL, ja, das wär’s gewesen, zumindest nach meinem Vater. Aber ich hatte noch nie was für Zahlen übrig. Als ›Bibliotheksfachangestellte‹ musste ich mich stattdessen mit Buchsignaturen rumschlagen, viel besser! Nun waren meine Eltern auch noch kurz hintereinander verstorben, der kümmerliche Rest Familie, den ich noch hatte, und meine Studienkontakte waren abgerissen, weil die Kommilitonen entweder Stellen im Ausland angenommen oder sich ganz neu orientiert hatten. Füchtorf war also irgendwie meine Endstation.

»Wo sind die …?«

»Die Comics sind da hinten«, unterbrach ich den Jungen. Er hatte eine Rotznase, und seine Jeans waren zerrissen.

Er zog den Schnodder geräuschvoll hoch und rief entrüstet: »Ich les doch keine Bücher! Haben Sie hier keine Videospiele?«

Wahnsinn! »Oh, wie konnte ich nur. Hat zum Glück keiner mitbekommen.«

Er zuckte mit den Schultern und entließ mich mit dieser Geste aus der Verantwortung, seinen Ruf ruiniert zu haben. »Wo jetzt?«

Während ich ihm die Abteilung Filme und Videospiele zeigte, dachte ich nicht zum ersten Mal über die Zukunft der Menschheit nach. Wenn alle kommenden Generationen so waren, dann prost Mahlzeit. Eigentlich sollten diese Ausflüge dazu dienen, den Kids die Welt der Literatur näherzubringen. Stattdessen stieg hinterher nicht die Zahl der jugendlichen Leseratten, sondern nur die meiner Überstunden, weil ich das angerichtete Chaos beseitigen musste. Waren wir als Kinder auch so gewesen? Ich konnte mich nur erinnern, wie oft ich meine Mutter verflucht hatte, weil sie mich mit ihrem Ruf zum Essen mal wieder aus einem spannenden Abenteuer von Enid Blyton geholt hatte. Allerdings, wenn ich ehrlich war, ließ ich mich heutzutage mindestens genauso oft von der Glotze berieseln, wie ich abends ein Buch las. Verfielen wir allmählich dem Bann der bewegten Bilder, statt unsere eigene Fantasie zu bemühen?

Das war ein Thema, über das ich mit Tom trefflich streiten konnte. Er meinte, es sei schon ein Fortschritt, wenn die Kinder die Bibliothek überhaupt aufsuchten, doch wenn es nach mir ginge, würden wir die Abteilung Videospiele ganz abschaffen. Sein Argument, dass sie dann gar nicht mehr kämen, wollte ich so nicht gelten lassen. Ich hätte gern mal Lesungen aus guten Neuerscheinungen im Bereich Jugendbuch veranstaltet, aber das war ihm zu viel Aufwand. Vielleicht konnte ich ihn ja auch in dieser Sache allmählich weichklopfen? Und wenn wir erst eigene Kinder hätten … Oh weh, nächste Beziehungsbaustelle. Tom wollte partout keine Kinder. Ich tat immer so, als wäre mir das egal, aber eigentlich hoffte ich, er würde seine Meinung ändern. Mir zuliebe. Nach der Hochzeit sah er das vielleicht auch mit anderen Augen.

»Was grinst du denn wie ein Honigkuchenpferd?«, riss mich Melanie aus meinen Gedanken.

Melli war meine Kollegin und das, was einer besten Freundin hier im Ort am nächsten kam. Wie ich kam sie ›aus der Stadt‹, und so war es im Grunde unausweichlich gewesen, dass wir uns zusammenschlossen. In Füchtorf kannte natürlich jeder jeden, und inzwischen war ich hier auch ganz gut vernetzt, nur fühlte ich mich bei aller landschaftlichen Schönheit irgendwie immer noch als Fremdkörper. Auch das würde sich hoffentlich ändern, wenn ich erst einmal Wurzeln geschlagen hatte, und dazu war Tom der unverzichtbare Dünger.

»Ich glaube, Tom wird mich heute fragen«, verkündete ich voll Freude.

»Was fragen? Oh …« Sie wurde plötzlich blass um die Nasenspitze und rannte Richtung Toilette.

Super, ich erzähle ihr vom voraussichtlichen Heiratsantrag, und sie muss kotzen?, schoss es mir durch den Kopf. Dann siegte mein Mitgefühl. Melli konnte ja nichts dafür, dass ihr schon wieder schlecht wurde. Sie litt seit einigen Tagen unter einer Magenverstimmung. Ich ging ihr nach und reichte ihr ein paar Papiertücher. Ächzend wischte sie sich den Mund ab. Sie wirkte immer noch recht käsig.

»Jetzt besser?«

»Lass mich in Ruhe!«

Himmel, manchmal war sie eine unerträgliche Zicke. In letzter Zeit hatte ich schon öfter das Gefühl gehabt, dass sie sich von mir zurückzog. Oder hatte sie ein Geheimnis vor mir? Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Konnte es sein … War meine Freundin schwanger? Klar, alle Anzeichen deuteten darauf hin. Eine Magenverstimmung, mit der ich mich nicht angesteckt hatte, obwohl ich doch sonst jeden vorbeikommenden Virus mitnahm – von wegen! Offenbar vertraute sie mir weit weniger als ich ihr, wenn sie mir eine Romanze verschwiegen hatte. Wer könnte es sein? In Gedanken ging ich alle mir bekannten Füchtorfer Männer durch.

Melli war eher so der Typ Hausmütterchen, hübsch, aber auf eine hausbackene Art mit ihrer dunkelblonden Kurzhaarfrisur, die mich immer ein wenig an die Pudellocken meiner Oma erinnerte. Etwas rundlich war sie auch. Als sie bei uns anfing, hatte ich sie aufgrund ihres Äußeren sofort als mögliche Konkurrentin um Tom ausgeschlossen, in den ich damals bereits heftig verliebt gewesen war. Tom stand mehr auf den sportlichen, modernen Frauentyp, weswegen ich mich ja auch bemüht hatte, seinem Ideal zu entsprechen. Zum Glück musste ich mich dazu nicht groß verrenken, nur meine langen blonden Locken, die hätte ich auch ihm zuliebe nicht aufgegeben.

Zurück zu Mellis unbekanntem Verehrer: Attraktive alleinstehende Männer unseres Alters gab es im Ort nicht allzu viele. Man musste schon nach Sassenberg oder bis Münster fahren, wenn man jemanden kennenlernen wollte. Oh mein Gott, oder hatte sie etwa was mit einem verheirateten Kerl angefangen? Das würde ihre Heimlichtuerei natürlich erklären! Als Melli von der Toilette zurückkam, beobachtete ich sie mit Argusaugen. Da, war das nicht die typische Geste einer Schwangeren, wie sie ihre Hand auf den Bauch legte? Ich war mir sicher. »Warum hast du mir denn nichts gesagt, Süße?« Ich umarmte sie.

»Was gesagt?« Sie entwand sich mir.

»Na, dass du schwanger bist. Mensch, ich freu mich doch für dich!«

Sie sah mich mit einem Ausdruck an – Angst gepaart mit Wut – der mich zurückzucken ließ. »Du hast keine Ahnung, Rena. Halt dich verdammt noch mal endlich aus meinem Leben raus!«

Jetzt war ich wirklich sauer. Dass sie ein Geheimnis vor mir hatte, okay. Aber gleich so unfreundlich sein, als wäre ich eine neugierige Nachbarin, die ständig die Nase in ihre Angelegenheiten steckte … Dabei wollte ich ihr doch nur beistehen, egal, in welchen Schwierigkeiten sie sich befand. Ganz ehrlich, sie konnte mir allmählich gestohlen bleiben. Zum Glück hatte ich ja Tom.

Das eisige Schweigen zwischen uns hielt bis zum Feierabend an und schaffte es tatsächlich, mir die gute Laune zu verhageln. Ich packte meine Sachen überpünktlich zusammen, obwohl nach dem Besuch der Schulklasse noch einiges wieder einzusortieren war. Sollte Melli heute mal allein damit klarkommen, und wenn ihr noch so übel war. Pfeifend schwang ich mich auf mein Rad und fuhr die wenigen hundert Meter über den Kirchplatz vorbei am Unkemänner-Brunnen bis zur Düpe, an welcher der kleine ehemalige Bauernhof lag, den ich zur Miete bewohnte. Ich wollte wenigstens noch duschen und mich umziehen, bevor ich zu Tom fuhr.

Er besaß ein Achtzigerjahre-Einfamilienhaus in der Marienstraße, das mir nicht besonders gefiel. Ich liebte die Fachwerkhöfe in der Gegend, aber Tom hatte es lieber funktional und geradlinig. Na ja, Kompromisse musste man in einer Beziehung eingehen. Nach der Hochzeit würde ich wohl zu ihm ziehen. Oder? Eigentlich komisch, dass wir noch nie über eine gemeinsame Wohnung nachgedacht hatten. Vielleicht auch nicht. Tom liebte seinen Freiraum und ich mein organisches Chaos. Während ich in die Pedale trat, schwand meine Vorfreude auf den Abend noch weiter. Was war nur los mit mir? Vorhin hatte mein Himmel noch voller Geigen gehangen, und jetzt konnte ich das Gefühl drohenden Unheils nicht abschütteln. Blöde Melli!

Sobald ich in meine Einfahrt einbog, nickten mir die prächtigen Dolden des Rittersporns zu, als freuten sie sich, mich wiederzusehen. Meinen Garten liebte ich wirklich über alles. Wildromantisch-verwuchert, ein halber Urwald, sagte Tom immer. Die schnurgeraden Beeteinfassungen auf seinem Grundstück schienen dagegen den Wachstumsdrang der Pflanzen abzuwürgen. Irgendwie gedieh bei ihm nichts so richtig gut. Mit einem Mal sah ich mich als Blume in seinem Garten dahinwelken. Blödsinn! Ich rieb die Gänsehaut auf meinen Armen, bis sie verschwand, und machte mich dann fertig für den alles entscheidenden Abend.

Tom gab mir zur Begrüßung einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Sein ausgestreckter Arm wies mir den Weg zur Terrasse. Mh, es duftete bereits verführerisch nach Gegrilltem. Schade, für Mais war es noch zu früh, aber Tom hatte neben den Würstchen und Nackensteaks ein paar Kartoffeln auf den Rost gelegt. Außerdem gab es einen schönen Blattsalat. Okay, ein Festessen war es nicht gerade, aber genau das, was ich mochte. Ein wenig wunderte mich das schon. Eigentlich hatte ich mehr etwas in Richtung Gourmet erwartet; das wäre typisch für ihn gewesen. Vielleicht lernte Tom langsam doch, meinen Geschmack zu schätzen. Während des Essens war er ungewohnt schweigsam. Wann fragte er endlich? Ob es einen Nachtisch mit verstecktem Ring gab? Ich wurde immer kribbeliger. Irgendwann beschlich mich das Gefühl, dass er einen Schubs brauchte, weil er so gar nicht in die Gänge kam, doch stattdessen rutschte mir heraus: »Du, stell dir vor, Melli ist schwanger.«

Die Serviette entglitt seinen Fingern, und das Lächeln rutschte aus seinem Gesicht. »D … du weißt es schon?«

In dem Moment fühlte ich mich wie der Ochs beim Schlachter, wenn er mit dem Hammer eins drüberkriegt. Melli und Tom? Melli und Tom! Himmel, war ich blöd! Das hier war die berühmte Henkersmahlzeit. Statt eines Antrags gab es die Abschiebung. Wie konnte ich nur die ganze Zeit so blind gewesen sein? Ich stand wortlos auf, bedachte meinen ehemaligen Lebensabschnittsgefährten, der angelegentlich die Reste seiner Mahlzeit auf dem Teller hin- und herschob, mit einem vernichtenden Blick – und ging. Kaum fiel die Tür hinter mir ins Schloss, verfluchte ich mich dafür, es ihm so leicht gemacht zu haben. Oh nein, Rena macht keine Szene. Rena verzieht sich still und leise und überlässt das Feld ihrer guten Freundin. Ich drehte mich um, wollte Sturm klingeln und gegen die Tür treten, doch meine Arme hingen schlaff an mir herunter. Würde es etwas ändern?

Über die Hecke lugte der Kopf von Herrn Jäger, Toms Nachbar. Er grüßte freundlich – lag in seinem Lächeln nicht eine mitfühlende Note? Ach du Schreck, na klar. Hier blieb nichts verborgen. Schon bald würde jeder wissen, dass ich die Betrogene war, die sitzen Gelassene. Mein Nacken kribbelte, als spürte er die neugierigen Blicke bereits. Ich zog den Kopf ein und schnappte mir mein Rad. Erst schob ich es nur, weil ich mich fühlte, als steckten meine Füße in Zementschuhen, zu schwer, um sie anzuheben. Auf die Richtung achtete ich nicht. War nicht eh alles egal? Langsam ließ die Betäubung nach, und ich wollte nur noch heulen. Nicht hier, wo jeder es sehen würde! Ich schwang mich in den Sattel und strampelte wie von Furien gejagt, bis ich mich am Waldrand wiederfand, beim Hinweispfeil zu den Hügelgräbern. Genau richtig für mich. Ich sollte mich gleich mit begraben.

Während ich im weichen Gras der kleinen Anhöhe lag und schluchzte, wirbelten meine Gedanken wild durcheinander: Ich muss hier weg – sofort. Gleich morgen kündige ich. Sollen sie sich doch sorgen, wenn ich einfach verschwinde. Halt, zog ich nicht eigentlich voreilige Schlüsse? Mit einem Mal setzte mein Verstand wieder ein. Wer sagte denn, dass Tom mit Melli heile Familie spielen wollte? Vielleicht war es nur ein Ausrutscher, eine einmalige Sache mit ungewollten Folgen. Die Vorstellung, wie Tom Melli bearbeitete, das Kind loszuwerden, bereitete mir eine gewisse Genugtuung. Ich hatte ihn gar nicht ausreden lassen. Vielleicht wollte er mich vorhin um Verzeihung bitten und mir schwören, dass es nur ein dummer Fehler gewesen war. Sollte ich zurückgehen und ihm die Chance geben, es wieder geradezubiegen? Wollte ich das überhaupt? War das zu verzeihen?

Die viel wichtigere Frage war: Wollte ich ihn noch? Sein Betrug hatte mir aber so was von die Augen geöffnet! Eigentlich hatte ich mich Tom zuliebe komplett verbogen. All die Kompromisse, das sah ich jetzt kristallklar, waren auf meine Kosten gegangen. Und am Ende entpuppte sich sein so hochgelobtes Idealbild, dem zu entsprechen ich mich bemüht hatte, gar nicht als das, was er wirklich wollte. Wie sonst ließ sich erklären, dass er mir gegenüber Kinder immer kategorisch ausgeschlossen hatte, Melli aber sofort von ihm schwanger geworden war? Sofort? Ha, wer wusste denn schon, seit wann die beiden es miteinander trieben? Bestimmt hatten sie sich über meine Dummheit kaputtgelacht. Jedenfalls war Melli all das, was er angeblich unattraktiv fand. Was für ein Heuchler! In meine Wut mischte sich Erleichterung. Mit Tom wäre ich vermutlich sehr unglücklich geworden, hätte genauso schnurgerade nach seiner Pfeife tanzen müssen wie sein Garten. Jede Spontaneität von mir, jede Verrücktheit hätte er mit der Rosenschere weggestutzt. Und trotzdem tat es weh, verdammt weh.

Zwischen den Wurzeln einer alten Eiche lud ein weiches Moospolster zum Sitzen ein. Ich ließ mich nieder, lehnte mich an den Stamm und schloss die Augen. Die Stimmen des abendlichen Waldes legten sich wie Balsam auf meine Seele. Es duftete gut. Erdig, alt und nach sonnendurchwärmten Kiefernnadeln, ein Geruch, der mich immer an Italien erinnerte. Manchmal war es eben doch ganz schön hier. Nur – ab sofort würde ich sehr einsam sein …

Um mich herum ist es dunkel und riecht modrig. Ich strecke tastend die Arme aus und fühle Erde – unter mir, über mir und an den Seiten. Wo bin ich nur? Die Luft ist schal, und ich weiß nicht, wann ich je so absolute Finsternis erlebt hätte. Kann ich stehen? Ja, wenn ich den Kopf einziehe. Es fällt mir schwer, die Orientierung zu behalten. Ich taumle und falle auf die Knie. Au, was ist das? Meine Hände untersuchen den harten Gegenstand, auf dem ich gelandet bin. Er ist länglich und fühlt sich an wie ein Knochen. Oh Gott, bin ich in einem Grab? Hat man mich lebendig begraben?

»Hilfe!«

Mein Schrei ist nur ein Krächzen. Niemand wird mich hören. Mein Herz pocht überlaut in der totalen Düsternis. Ich japse. Die Luft wird schlechter; es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich ersticke. Ich muss hier raus! Ich stemme mich gegen die Decke. Da gibt nichts nach. Trotzdem kratze ich mit den Händen Erde weg. Brocken landen in meinen Augen, in meinem Mund. Ich spucke und würge, sinke zu Boden.

Plötzlich spüre ich, dass ich nicht mehr allein bin. Da ist jemand, ein Körper, der Wärme ausstrahlt. Ich krieche zu ihm. Es ist ein Mann, und er nimmt mich in den Arm, küsst mich. Ich sinke an seine Brust. Tom? Nein, dieser Mann ist eindeutig größer, muskulöser. Kein Gramm Fett, nicht Toms Wohlstandsbauch. Meine Angst löst sich auf und macht einer nie gekannten Begierde Platz. Haut an Haut – er ist nackt, ich bin es auch. Er streichelt mich mit seinen großen, schwieligen Händen. Sein Glied ist hart, und ich öffne mich ihm …

Mit einem Ruck war ich wach. Mein Schoß pochte noch von der Lust, die ich empfunden hatte, aber kein warmer Körper presste sich an mich. Dieselbe undurchdringliche Dunkelheit wie in meinem Traum umfing mich, nur war die Luft klar und frisch. Wo –? Die Erinnerung holte mich ein: Der Wald bei den Grabhügeln – Tom hatte mich verlassen – meine beste Freundin bekam sein Kind. Ich war allein.

Ich war allein, und doch fühlte ich mich seltsam getröstet. Was für ein Traum! Bestimmt hatte noch nie jemand bei dem Gedanken daran, lebendig begraben zu sein, einen Orgasmus bekommen. Was würde Sigmund Freud dazu sagen? Der Mann in dem Grab war mir so real erschienen. Ah natürlich, die Grabhügel! Jetzt fügte sich alles zusammen. Wollte mir mein Unterbewusstsein sagen, dass ich mit meinen knapp dreißig Jahren unter den Lebenden keinen Mann mehr finden würde? Na danke. Oder machte mir mein Verstand deutlich, dass Tom für mich gestorben war? Was es auch sein mochte, mein Traumgespinst hatte die Sehnsucht nach jemand anderem geweckt, der weniger ichbezogen war als der Mann, der mich für Melli in die Wüste geschickt hatte.

Ich erhob mich ächzend. Im Sitzen zu schlafen, konnte ich wirklich nicht empfehlen. Wie spät es wohl war? Da noch nicht einmal der kleinste Schimmer den nahenden Sonnenaufgang ankündigte, musste es wohl irgendwas zwischen zehn Uhr abends und drei Uhr morgens sein. Zum Glück waren die Nächte im Juni kurz; kalt war mir aber trotz des warmen Sommerwetters der letzten Tage. Vorsichtig tastete ich mich bis zum Pfad vor, auf dem ich gekommen war, und musste nicht weit gehen, bis ich den Waldrand erreichte. Kaum spürte ich den Asphalt der Straße unter meinen Füßen, konnte ich auch die Umrisse meiner Umgebung ausmachen und fand sogar mein Fahrrad, das ich vorhin achtlos in den wasserlosen Graben gepfeffert hatte. Der Sattel war feucht vom Tau, und ich zitterte heftig, als ich mich darauf schwang. Erst nach einigen hundert Metern Fahrt fiel mir ein, den Dynamo anzuschalten. Nicht, dass mir vom Verkehr Gefahr drohte; ich war allein auf weiter Flur. Der von leisem Sirren begleitete Lichtschein war irgendwie tröstlich, auf eine merkwürdige Art aber auch bedrohlich. Ich konnte nicht recht beschreiben, was mich daran störte, bis ich das Ortsschild passierte. Die Zivilisation hatte mich wieder.

Zu Hause streifte ich nur schnell meine Kleider ab und legte mich sofort ins Bett, wo ich mich von einer Seite auf die andere wälzte. Meine Gedanken kamen nicht von Toms und Mellis Verrat los. Seltsamerweise schmerzte mich am meisten, hintergangen worden zu sein. Und ich trauerte um die Familie, die ich mit ihm hatte gründen wollen. Oh weh, was für ein Klischee: Meine beste Freundin nahm mir meinen Mann weg. Mein Leben entwickelte sich gerade zu einem billigen Melodrama. Eigentlich müsste der strahlende Held hinter dem nächsten Baum auf mich warten und mich aus meinem Elend erlösen. Fanfarenstöße, Happy End, gemeinsam reiten wir in den Sonnenuntergang. Wäre das Leben ein Kitschroman … Ich seufzte und starrte auf das heller werdende Rechteck des Fensters. Der Mann aus meinem Traum – sein Gesicht hatte ich zwar nicht gesehen, aber den würde ich nicht von der Bettkante stoßen. In Gedanken zeichnete ich die harten Muskeln seines Bauchs nach, und ein wohliger Schauer durchlief mich. Bah, Rena, du schaust doch sonst nicht so aufs Äußerliche! – Ist doch egal, ist nur Sex. Ich kicherte in mich hinein. Jetzt stritt ich mich schon mit mir selbst wegen eines Kerls, der mir im Schlaf erschienen war. Schade, dass es ihn nicht wirklich gab. Die Vögel begannen vor meinem Fenster zu randalieren, und mit der Vorstellung, mich dem Unbekannten hinzugeben, schlief ich endlich ein.

Beim Aufwachen schmerzte mein Nacken höllisch, und mein Schädel brummte, als hätte ich zu viel getrunken. Mein Blick fiel auf den Wecker – oh weh: elf Uhr, verschlafen, aber wie! Ich hatte die Beine bereits über die Bettkante geschwungen, als mir einfiel, dass ja Samstag war. Gott sei Dank. Wenigstens hatte ich so noch etwas Zeit, meine bröckelnde Fassade abzustützen. Melli und Tom bei der Arbeit zu begegnen … Schreckliche Vorstellung. Am liebsten hätte ich gekündigt, doch das würde bedeuten, von hier weggehen zu müssen, mir einen neuen Job zu suchen – warum eigentlich ich? War ich diejenige, die sich schäbig verhalten hatte? Nein!

Der Frühstückstee klärte meinen Kopf, und ich betrachtete die Sache zum ersten Mal ganz nüchtern. Grund, sich unbehaglich zu fühlen, mussten die beiden haben. Warum sollte ich es ihnen leicht machen und einfach das Feld räumen? Stattdessen räumte ich das Frühstücksgeschirr weg und ging ins Wohnzimmer, wo mich das hektische Blinken des Anrufbeantworters begrüßte. Fünf Anrufe in Abwesenheit. Sicher Tom, der sich sorgte, ich könnte eine Dummheit angestellt haben. Das machte mich wütend. Er hatte mich immer für zu impulsiv gehalten, dabei war ich das gar nicht. Viel Spaß mit Melli, du Arsch! In Sachen Irrationalität hatte sie von uns beiden eindeutig die Nase vorn. Mein Finger schwebte kurz über der Löschtaste, dann spielte ich die Nachrichten doch ab.

»Äh, Rena, ich bin’s. Tom.«

»Ach nee, gut, dass du das dazu sagst, ich hätte sonst nicht gewusst, wer du bist«, verhöhnte ich die konservierte Stimme.

»Ich … du … ach Mist, ich wollte nicht, dass du es so erfährst. Können wir nicht noch mal über alles reden? Eine vernünftige Lösung finden?«

Haha, der war gut. Eine vernünftige Lösung – damit meinte er sicher, dass ich gefälligst die Sachlage zu akzeptieren hätte und keine Szene machen solle. Keine Sorge, das hatte ich nicht vor. Idiot! Die nächste Nachricht war ebenfalls von ihm.

»Rena, nun geh schon ran. Schmollen bringt doch nichts.«

Hielt er mich für ein kleines Kind, dem man den Lolli geklaut hatte? Himmel, mir wurde immer klarer, wie wenig wir zusammenpassten. Gut, dass ich den los war!

Bei der dritten Nachricht hörte ich nur ein kurzes Atmen, dann wurde aufgelegt. Melli, das fühlte ich instinktiv. Dass sie sich das getraut hatte! Vielleicht war sie von Tom bearbeitet worden.

Nachricht Nummer vier war wieder er: »Rena, ich mach mir langsam Sorgen. Ich bin bei dir vorbeigefahren, aber alles war dunkel. Mach keine Dummheiten!«

Was dachte er sich – dass ich mich aus Liebeskummer schnurstracks im nächsten Graben ersäufen würde? Geschah ihm recht, wenn er sich so was vorstellte. Hoffentlich hatte er eine unruhige Nacht gehabt. Mann, war ich wütend auf ihn!

»Wo bist du? Es ist schon zehn Uhr morgens, und ich erreiche dich nicht. Verdammt, Rena, melde dich bei mir. Ich muss wissen, dass es dir gut geht.«

War da tatsächlich ein Unterton echter Sorge? Schön, sollte er sich weiter sorgen. Ich würde sicher nicht wie ein geprügelter Hund bei ihm anrufen. Er hatte sich das Bett gemacht. Wenn er nun Dornen darin fand – selbst schuld. Ich zog das Telefonkabel aus der Buchse und klemmte ein Stück Pappe zwischen Türglocke und Klöppel. Von mir aus konnte er sich die Finger wundwählen, mein Leben ging ihn verdammt noch mal nichts mehr an. Er hatte mich schließlich sang- und klanglos aus seinem verbannt.

Meine vom Zorn angefachte Euphorie verflog so schnell, wie sie gekommen war. Schon bald fiel mir die Decke auf den Kopf. Die beiden einzigen Menschen, mit denen ich mich in dem Städtchen wirklich unterhalten konnte, waren ab sofort Sperrgebiet. Der Gedanke würgte mich in der Kehle. Wie einsam ich sein würde! Heute Abend sollte ich nach Sassenberg fahren. Vielleicht lernte ich ein paar neue Leute kennen, eventuell sogar jemanden mit Waschbrettbauch? Ich zog eine Grimasse. Viel eher würde ich einsam in der Ecke einer Kneipe hocken und mich zu Tode langweilen.

Jemand hämmerte an die Tür, und ich fuhr zusammen. Tom, ganz sicher! Auf Zehenspitzen schlich ich mich ins Badezimmer, dessen Fenster eine Riffelglasscheibe hatte und deshalb von außen nicht einsehbar war. Bestimmt ging er einmal ums Haus und linste in jeden Raum. Dieser Mistkerl! Jetzt musste ich mich auch noch in meinem eigenen Zuhause verstecken. Ich wünschte mir die Courage, mich ganz offen auf dem Sofa zu rekeln, während er sich verzweifelt die Nase an der Terrassentür platt drückte. Nachdem es eine Weile ruhig geblieben war, wagte ich mich aus der Deckung. Wenn er immer noch draußen rumlungerte, war es mir egal. Er würde keine Ruhe geben, und es juckte mir in den Fingern, ihm mal gehörig den Kopf zu waschen. Ich schnappte mir meinen Laptop und setzte mich an den Küchentisch. Meine Finger flogen geradezu über die Tasten.

»Hallo Tom,

ich bin unendlich erleichtert, dass unsere Beziehung vorbei ist, auch wenn ich mir vor Kurzem noch gewünscht habe, wir würden eines Tages eine Familie gründen. Dass du das jetzt mit Melli tust, verletzt mich, aber ich sehe nun auch klar. Du hättest mich immer unglücklicher gemacht, und ich hätte mich immer mehr verbogen, um deinen Wünschen zu entsprechen, in der Hoffnung, dass du eines Tages auch meine erfüllen würdest. Jetzt sehe ich dich als den Egoisten, der du bist. Dir geht es immer nur um dich. Alle anderen haben nach deiner Pfeife zu tanzen – so will ich nicht leben. Ich fühle mich endlich frei von den Fesseln, die ich mir dir zuliebe auferlegt habe.

Du willst ein intellektueller, rationaler Freiheitsliebender sein, und nach diesem Ideal wolltest du auch mich formen. Im Grunde bist du jedoch einer der Spießer, für die du immer so viel Verachtung empfunden hast, und für so ein Leben hast du jetzt die perfekte Frau gefunden. Ich hoffe für euch beide, dass du zu deinem tatsächlichen Selbst zu stehen lernst – denn daran ist im Grunde nichts verkehrt. Ansonsten kann mir Melli nur leidtun, denn sie wird an deiner Seite nur verkümmern.

Ich wünsche euch beiden Glück und mir, dass ihr mich mit eurer geheuchelten Sorge verschont. Ich werde jetzt zu leben anfangen, nachdem ich die erstickende Decke deiner Ansprüche endlich los bin.

Gruß, Rena«

Ich las die Zeilen noch mal durch und empfand grimmige Genugtuung. Neue Mail an Tom – Text einfügen – senden. Kaum war die Nachricht raus, schlug mein Herz heftig. War das nicht viel zu viel gekränkte Eitelkeit? Zurückschlagen um jeden Preis? Ich las noch einmal alles durch. Nein. Es war nichts als die Wahrheit, und wenn er damit nicht klarkam – nicht mein Problem. Dem heutigen Abend sah ich schon viel optimistischer entgegen.

Der Traummann

Der Kneipenbesuch in Sassenberg war genauso mies verlaufen wie befürchtet. Insgeheim hatte ich ja doch nach meinem Waschbrettkerl Ausschau gehalten, nur waren solche Typen in dieser Gegend dünn gesät. Vermutlich traf man sie eher in Fitnessstudios als in Kneipen. Und jetzt hatte mich das heulende Elend wieder eingeholt. Warum vermisste ich Tom nur so sehr, trotz allem? Nach der Mail gab es kein Zurück mehr, und ab morgen würde es bei der Arbeit richtig nett werden. Wie war das noch? Ich und nicht impulsiv? Ich hätte mich gerade in den Hintern beißen können. Wenigstens hatten meine Vorwürfe ihm vorerst die Sprache verschlagen. Oder?

Vielleicht war er ja zur Einsicht gekommen und bekniete mich in einer Antwortmail, zu ihm zurückzukehren? Schon saß ich am Laptop. Mir wurden die Knie weich. Träum weiter. Nein, der Drops war gelutscht. Kaum war die lahme Kiste hochgefahren, starrte ich untätig auf das Hintergrundbild mit dem bunten Herbstlaub und klappte den Deckel wieder zu. Erst mal einen Tee machen, das beruhigte die Nerven. Meine Hände zitterten. Ich war noch nie gut darin, mich schlechten Nachrichten zu stellen. Jetzt wurde mir auch noch übel – das war ja wie Zähne ziehen! Der Schalter des Wasserkochers sprang mit einem Klacken nach oben. Beinahe hätte ich mich beim Eingießen verbrüht. Ich klappte den Läppi wieder auf und holte tief Luft. Postfach öffnen – tatsächlich, eine Mail von Tom. Wollte ich die wirklich lesen? Was soll’s. Schlimmer kann’s eh nicht werden, sprach ich mir Mut zu.

»Liebe Rena,

Melli und ich wollten dir nicht wehtun, aber es ist nun mal passiert. Glücklich bin ich mit dieser Entwicklung auch nicht. Du musst einsehen, …«

Musste ich? Ich las weiter.

»… dass unsere Beziehung für mich schon lange nicht in Ordnung war. Sonst wäre es nie dazu gekommen. Verständlicherweise hast du nun erst einmal das Bedürfnis, um dich zu schlagen. Das nehme ich dir nicht übel. Mit etwas Distanz wirst auch du erkennen, dass es mit uns so nicht hätte weitergehen können. Wir werden dir, deinem Wunsch entsprechend, die Zeit geben, dich erst einmal zu fangen. Vielleicht wäre es für uns alle am besten, wenn du dich nach einer neuen Stelle umsiehst.

Ich wünsche dir alles Gute,

Tom«

War das zu glauben? Mich beschlich eine Ahnung, dass für ihn eine Beziehung eine Gleichung war, die nicht mehr aufging, sobald Gefühle ins Spiel kamen. Na gut, wenn Melli mit so einem emotionalen Kümmerling glücklich zu werden hoffte, meinen Segen hatte sie. Aber mich auch noch aufzufordern, mir einen neuen Job zu suchen – das war wirklich der Gipfel! Er wusste genau, wie dünn Stellen in unserem Fachbereich gesät waren. Was für ein Egomane! Wie blind war ich gewesen, mich auf ihn einzulassen? Und hatte meine Mutter mich nicht immer gewarnt: ›Arbeit und Privates vermengt man nicht‹? Jetzt hatte ich den Salat.

Apropos Salat – ich sollte dringend nachsehen, wie es meinen Pflanzen ging. Der letzte Regen war schon einige Zeit her, und das fehlte noch, dass auch das Grünzeug die Köpfe hängen ließ. Reichte ja, wenn ich es tat. Ich klappte den Rechner zu und schlüpfte in meine Gartenbotten. Die Arbeit in meinem kleinen Urwald tat mir gut, und ich merkte mit einem Mal, wie sehr ich mein Haus und den Garten liebte. Brauchte ich wirklich einen Mann, um mich hier zu verwurzeln? Vielleicht sollte ich mich in meiner Freizeit mehr mit Blumen beschäftigen, mein eigenes Gemüse anbauen. Ein neues Projekt würde mich jedenfalls ablenken. Ich erwiderte den Gruß meiner Nachbarin Hilde, deren zerzauster Lockenkopf über die Hecke lugte.

Die Nachricht von unserer Trennung hatte sich anscheinend in Windeseile herumgesprochen, denn mir schlug in den folgenden Tagen eine Welle der Sympathie entgegen, mit der ich nie gerechnet hätte. Die Bäckerin gab mir bei meinem Einkauf ein Tortenstück gratis mit – zum Probieren, wie sie mit einem Zwinkern sagte. Oma Kruse tätschelte mir Anteil nehmend die Hand, als ich ihr auf der Straße begegnete. Irgendwie war ich mit einem Mal nicht mehr die Zugezogene, sondern eine von ihnen, der Unrecht widerfahren war. Klar, dass Tom und Melli das zu spüren bekamen. Ich verhielt mich ihnen gegenüber kühl, besprach bei der Arbeit nur das Notwendigste und weidete mich an ihrem Unbehagen. Dass Tom versuchte, mich von hier zu vertreiben, ließ mich Füchtorf zum ersten Mal als Heimat sehen. Nein, ich würde nicht wegziehen! Nachbarsfrauen kamen neuerdings auf einen Plausch vorbei, wir tauschten Gartentipps aus, und ich wurde zu kleinen Feiern eingeladen. Vielleicht war ich ihnen bisher immer zu distanziert begegnet. Das pseudointellektuelle Gelaber meines Ex kam mir im Rückblick so schal vor – die echte Herzlichkeit der Füchtorfer war viel mehr wert. Ich ließ mich sogar in den Wettbewerb ›Unser Dorf soll schöner werden – unser Dorf hat Zukunft‹ hineinziehen, über den ich mit Tom immer die Nase gerümpft hatte. Was war denn verkehrt daran? Engagement in der Gemeinschaft, Zusammenhalt, das waren doch schöne Dinge, und sie halfen mir über die ersten schwierigen Wochen hinweg.

»Kommst du später mit zum Sonnwendfeuer nach Subbern?«, fragte Hilde, während sie mir einige Bücher rüberschob, die sie ausleihen wollte.

Darüber hatte ich Tom und Melli vorhin tuscheln hören. Sie würden auch hingehen. Das wäre der Härtetest, denn während der Arbeitszeit vermieden sie es, sich als glückliches Paar zu gebärden. Dadurch fiel es mir leichter, ihr Zusammensein zu ignorieren. Ach was, irgendwann musste es ja sein, und sollte ich mir das Fest ihretwegen entgehen lassen? »Ja klar. Was soll ich mitbringen?«

Meine Nachbarin lächelte herzlich. »Gute Laune, vielleicht was zu trinken.« Sie zwinkerte mir zu. »Du weißt ja, zur Sonnenwende können die merkwürdigsten Dinge passieren, da ist das Portal in andere Welten offen.«

»Du und dein Wicca-Zeug«, sagte ich lachend. »Abgemacht. Wir sehen uns dann. Der neue Roman von Fischer ist übrigens klasse, der wird dir gefallen.«

Hilde war Mitte fünfzig und ein wenig schräg. Sie hing dieser neumodischen Hexenreligion an, aber sie meinte es gut, und zum Glück gehörte sie nicht zu denen, die nur noch verquastes Zeug von sich gaben. Ein bisschen was von ihren Tipps hatte ich sogar schon umgesetzt – zumindest, was die beste Zeit zum Pflanzen und Ernten anging. Ich stellte mir die füllige Hilde mit einem Besen auf dem Blocksberg vor und gluckste in mich hinein.

Auf dem Nachhauseweg hielt ich am Supermarkt und besorgte zwei Flaschen Wein. An der Kasse begegnete ich ausgerechnet Melli. Sie musterte meinen Einkauf und kniff die Lippen zusammen, als wollte sie sagen: ›Jetzt fängt sie auch noch an zu saufen.‹ Darüber konnte ich nur grinsen. Sollte sie doch denken, was sie wollte; ich freute mich auf den Abend. Es war herrlich warm, und ich nahm mir vor, die beiden einfach nicht zu beachten.

Zu Hause duschte ich schnell und zog mich um, dann legte ich die beiden Flaschen in den Weidenkorb meines Fahrrads und strampelte los. Von meinem Haus aus waren es nur knapp zwei Kilometer nach Subbern, noch ein Stückchen weiter lagen die beiden kleinen Seen. Unweit davon gab es eine große Lichtung im Wald, in deren Mitte traditionell Sperrholz, kaputte alte Möbel und Äste aufgestapelt wurden. Von den vergangenen Jahren her wusste ich, dass auch viele Sassenberger kommen würden, und jeder brachte etwas mit, entweder etwas zu essen oder Getränke. Eine riesige Bottleparty. Warum war mir früher nie aufgefallen, wie nett das war?

Als ich ankam, herrschte bereits reges Treiben, auch wenn der Holzstoß noch nicht entzündet war. Ich wurde sofort in den Kreis um Hilde und die anderen Füchtorfer mit einbezogen, ließ mir den Wein und ein paar Würstchen schmecken. Einige Becher später, als die Flammen schließlich hoch aufloderten, war ich richtig gut drauf. Dazu trugen auch die pikierten Gesichter von Tom und Melli bei, die mein Verhalten mit Argusaugen beobachteten. Die konnten mich mal. Der Spielmannszug gab seine Stücke zum Besten, anschließend schlug jemand einen Beatles-Song auf der Gitarre an, ein anderer klopfte den Rhythmus mit seiner Bongo, und alle sangen mit. Die jungen Leute tanzten um das Feuer. Eine Hand streckte sich mir entgegen – ich ergriff sie und wurde in den wirbelnden Reigen hineingezogen.

Als die Musik aufhörte, brach der Zauber. Mir war ganz schön schwummrig, trotzdem kippte ich den Becher, den mir jemand entgegenhielt, fast in einem Zug herunter. Keine gute Idee. Zum Glück lag da ein Baumstamm in der Nähe der Feuerstelle, auf den ich niedersinken konnte, bevor jemand merkte, wie beschwipst ich schon war. Immer noch schwankte ich leicht, also umklammerte ich meine Beine mit den Armen und ließ den Kopf auf meine Knie sinken. Die Glut vertrieb die Nachtkühle. Einige Zeit später sah ich mich nach Tom und Melli um, konnte die beiden aber nirgends entdecken. Na, die waren sicher bereits in sein rechtwinkliges Haus zurückgekehrt und machten es sich in seinem kantigen Designerbett ›gemütlich‹.

Langsam lichteten sich die Reihen der Feiernden. Jemand legte Holz nach, und noch einmal loderte das Feuer hoch auf. Es hatte etwas Hypnotisches; ich konnte den Blick nicht abwenden. Durch die Flammen hindurch sah ich eine Gruppe Männer sitzen, die mir zuvor noch nicht aufgefallen waren. Die konnten nicht von hier sein, an die würde ich mich erinnern. Ihre langen Haare glänzten rotgolden im Feuerschein, und alle hatten sie altertümliche Hemden an, eher Kittel wie auf einem Mittelalterfest. Woran erinnerte mich das? In meinem Hirn war nur Nebel, ein albernes Lachen stieg meine Kehle hinauf. Da blickte einer von ihnen auf, erhob sich und kam näher ans Feuer. Oha, der war aber gut gebaut! Könnte glatt der Typ aus meinem Traum sein. Unsere Blicke trafen sich über die Flammen hinweg. Er wirkte verwirrt und ein wenig ungläubig. Dann breitete sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus, und er sah mich voller Liebe und Verlangen an – mein Herz pochte wie wild. Zögernd streckte er die Hand nach mir aus. Ich beugte mich ihm entgegen. Ja, ich wollte zu ihm kommen …

»Mensch Rena, was machst du denn? Du wärst ja beinahe ins Feuer gekippt!« Tom!

Er zog mich so heftig zurück, dass ich das Gleichgewicht verlor und hintüber purzelte. Nein! Was hatte der hier verloren, wo ich doch gerade meinem Traummann begegnet war? Ich richtete mich hastig auf und sah zum Feuer, aber die Langhaarigen waren verschwunden. Tom ergriff meine Hand. Ich riss mich los und rannte auf die andere Seite der Feuerstelle – nichts. Nur ein paar vereinzelte Leute lümmelten im Gras herum, aber keiner von denen glich auch nur im entferntesten der Gruppe, die ich suchte. Wo waren sie hin?

»Scheiße!« In diesem Moment hasste ich Tom so intensiv wie noch nie.

Da kam er auch schon wieder angetrabt mit diesen Dackelfalten auf der Stirn. »Rena, trinkst du etwa? Dein Verhalten ist … merkwürdig, sogar für deine Verhältnisse. Du bist gar nicht mehr du selbst.«

»Boah, l-lass mich bloß in Ruhe mit deiner v-verdammten Sorge! Immer mu-musst du mir alles kaputt machen!«, lallte ich und floh vor ihm ins Dunkel. Wenn er bloß verschwinden würde! Hasserfüllt starrte ich aus meinem Versteck zu ihm hinüber. Eine Weile stand Tom noch mit hängenden Armen da, irgendwann aber zuckte er mit den Schultern und entfernte sich. Endlich! Ich ging zurück zu meinem Baumstamm, doch das Feuer war inzwischen heruntergebrannt. Ich starrte in die Glut und auf die andere Seite, wo er gestanden hatte, aber dort war nichts als finstere Nacht. Mein Traummann war weg, als hätte ich ihn mir nur eingebildet. Vor Enttäuschung fing ich an zu weinen. Verdammt, ich hätte mich heute Nacht auch an einen warmen Körper kuscheln können, wenn der Idiot Tom nicht hier aufgetaucht wäre! Ich stampfte mit dem Fuß auf und stieß eine Flasche um. Es gluckerte. Bevor alles auslaufen konnte, hob ich sie auf. Noch fast halb voll – nicht mehr lange. Ich wollte nur noch vergessen und setzte die Flasche an den Mund.

Am nächsten Morgen leistete mir nur ein gigantischer Kater Gesellschaft. Wie war ich nach Hause gekommen? Ich hatte einen totalen Filmriss. Ächzend kroch ich ins Bad, um mir kaltes Wasser über den Kopf laufen zu lassen, und spülte eine Kopfschmerztablette hinunter. An Frühstück war momentan nicht zu denken. Ich rubbelte mir das Haar trocken und schmiss mich wieder aufs Bett. Das Letzte, an das ich mich vom Vorabend noch erinnerte, waren diese merkwürdigen Fremden – und Toms Auftauchen. Jetzt, bei halbwegs klarem Verstand, merkte auch ich, dass diese Langhaarigen wohl nur meiner Einbildung entsprungen sein konnten. Ich hatte wohl so eine Art Wachtraum gehabt, und ja, lieber Sigmund, da war sicher der Wunsch Vater des Gedankens. Vielleicht hatte Tom recht und ich wurde langsam wunderlich. Mein Schädel pochte im Takt der gestrigen Musik. Irgendwann schlief ich wieder ein.

Ich schwebe. Kann ich plötzlich fliegen? Ich bin zwar ich, aber irgendwie auch körperlos. Der Wald unter mir ist so dicht, dass er einem Urwald gleicht. Das Unterholz leckt mit grünen Zungen nach den Beinen eines vorübereilenden Mannes. Ist er auf der Flucht? Nein, er jagt einem Hirsch hinterher, in dessen Flanke bereits ein Speer steckt. Die langen Haarsträhnen des Jägers hüpfen im Takt seiner Schritte auf seinem bloßen Rücken. Das Tier bleibt stehen, erschöpft vom Blutverlust und mit zitternden Flanken. Die Augen wirken im Wissen um den nahenden Tod uralt. Es macht einen letzten, verzweifelten Satz ins Dickicht. Zu spät. Der zweite Speer trifft es im Sprung. Die nackten Arme des Mannes werden in einen Schwall von Blut getaucht, als er die schutzlos daliegende Kehle durchtrennt. Dann spricht er ein paar Worte und macht beredte Gesten, die mich erkennen lassen, dass er den Geist des Tieres beschwört. Er schultert den schweren Körper und blickt zu mir hoch. Es durchfährt mich wie ein Blitz. Ich kenne ihn!

»Hallo!«, will ich rufen, doch kein Laut kommt aus meiner Kehle. Aber er muss mich bemerkt haben! Mit aller Macht will ich meinen schwerelosen Leib auf die Erde zwingen, so groß ist meine Sehnsucht. Vergeblich.

Beim Aufwachen lag meine Zunge pelzig und dick in meinem Mund. Trotz des anhaltenden Pochens meiner Schläfen fühlte ich mich seltsam leicht und beschwingt, und ich wusste genau, woran – an wem – das lag.

Rena, du bist ein Schaf. Man verliebt sich nicht in Traummänner, nicht in solche jedenfalls. Es war ja ein Traum gewesen. Oder? Die Bilder, die meinen Schlaf bevölkert hatten, kamen nun mit aller Macht zurück. Erst die Sache in dem Hügelgrab und jetzt das – die Szene im Wald war so lebendig gewesen, als hätte ich mir einen Film angesehen, nur ohne Ton. Normalerweise waren meine Träume anders, viel wirrer, und ich sah darin immer nur Dinge, die ich kannte. Wieso tauchte ein und derselbe Fremde gleich zwei- nein, das Erlebnis auf dem Sonnwendfest mitgezählt sogar dreimal darin auf? War es überhaupt immer derselbe? Und warum spürte ich zwischen uns eine reale Verbindung? Gestern am Feuer hatte ich ganz und gar nicht das Gefühl gehabt, zu schlafen. Mit einem Schlag wusste ich, warum mir die Männer so seltsam vorgekommen waren. Diese Kleider … Ich hatte eine Gruppe Germanen zu sehen geglaubt. Also doch nur ein Traum, wie schade.

Hildes Worte fielen mir ein: ›Zur Sonnenwende können die merkwürdigsten Dinge passieren, da ist das Portal in andere Welten offen.‹

Hatte mich das zu diesem Trugbild inspiriert? Ich fröstelte. So recht glauben konnte ich weder das eine noch das andere, und doch … Es war fast so, als hätten die Flammen einen Kanal durch die Zeit geöffnet, durch den nur er und ich blicken konnten. Er. Ich rieb mir die Arme, weil ich schon wieder Gänsehaut bekam, aber es war ein wohliger Schauer. Blödsinn, so etwas gab es nicht. Hildes Aberglaube, gepaart mit meiner Trauer und Einsamkeit, musste das ausgelöst haben. Nach dem Frühstück ging ich in den Garten und legte mich in die Hängematte, um ein wenig zu lesen. Stattdessen schloss ich die Augen und dachte an meinen blonden Recken.

Die Läufe des Hirschs sind zusammengebunden. Ein paar Männer haben eine Stange hindurchgeschoben und tragen die Beute des großen Blonden durch den Wald. Er ist der vordere Träger. Der Schweiß rinnt ihm vom Hals die bloße Brust hinab. Die Sonne steht bereits tief, als sich die Stämme vor ihnen lichten. Kleine Felder mit Getreide liegen vor den Jägern, dahinter erkenne ich eine Holzpalisade, in deren Schutz sich einfache Behausungen aus Flechtwerk und Lehm ducken. Ein Junge hat die Heimkehrer entdeckt. Weit öffnet sich sein Mund, er ruft wohl etwas ins Dorf, denn daraufhin schnellen die Köpfe von Frauen und Kindern hoch, die im Freien arbeiten. Sie laufen den Männern entgegen …

Ich erwachte keuchend. Es war wieder geschehen und zudem, als hätte ich die Fortsetzung der Jagd erlebt, deren Zeuge ich in bei meinem vormittäglichen Nickerchen geworden war. Warum sah ich diese belanglosen Szenen aus dem Alltag eines Dorfes in grauer Vorzeit? Waren es wirklich Germanen? Vieles sprach dafür – Kleidung, Haartracht und Waffen ähnelten den Abbildungen in Büchern. Ähnlich, aber nicht genau gleich, das machte mich stutzig. Sah ich hier wirklich in die Vergangenheit, also die echte, nicht das, was Wissenschaftler rekonstruierten? Das war ja verrückt! Und was verband mich mit dem Krieger, der doch meine Anwesenheit nicht zu spüren schien?

Beim Blick auf die Uhr erschrak ich. Verdammt, ich hatte den ganzen Tag verdöst! Heute Abend würde ich sicher kein Auge zubekommen. Zum Glück war Wochenende, sodass ich am Sonntag versuchen konnte, meinen Rhythmus wieder zu normalisieren. Hätte ich bloß nicht so viel getrunken! Aber eigentlich bereute ich nichts. Mich durchströmte eine vibrierende Energie. Diese Bilder in meinen Träumen – sie zogen mich magisch an. Ob schon andere Menschen so etwas erlebt hatten? Ich eilte ins Haus und ließ den Computer hochfahren, während ich mir rasch ein belegtes Brot zubereitete.

Ich gab ›Sonnwendfeuer‹ in das Suchfeld des Browsers ein und seufzte. So viele Treffer. Immerhin erfuhr ich, dass dieser Brauch tatsächlich in alte Zeit zurückreichte. Beim Verfeinern der Suche stieß ich auf mehr und mehr Hinweise, dass die Sommersonnenwende schon immer als Nahtstelle zwischen den Welten gegolten hatte. Die Germanen glaubten, im Rausch durch das Feuer eine Verbindung zu den Wesen der jenseitigen Welt herstellen zu können, zu Geistern und Göttern. Jenseitige Wesen vielleicht nicht, möglicherweise aber öffnete sich für besonders empfängliche Menschen ein Tunnel in eine andere Zeit. Hatte ich also tatsächlich in die Vergangenheit geblickt? Unsinn, so krudes Zeug glaubten doch nur Hilde und ihre Wicca-Freunde.

Ich lehnte mich zurück. Wenn es aber stimmte – was für Möglichkeiten! Meine Begeisterung für alles Antike erwachte aus dem Dornröschenschlaf. Stand in meinem Bücherregal nicht irgendwo die ›Germania‹ von Tacitus, die ich während des Studiums hatte übersetzen müssen? Ja, da war sie. Ich trommelte mit einem Bleistift auf der Schreibtischunterlage herum. Wie von selbst begann meine Hand, das Gesicht meines Helden auf ein Blatt Papier zu zeichnen. Als ich fertig war, starrte ich das Porträt lange an. Sehnsucht übermannte mich. Was nützte mir ein Blick in die Vergangenheit? Wissenschaftliches Interesse – von wegen; ich wollte diesen Mann in Fleisch und Blut!

Mit der erbaulichen Lektüre der ›Germania‹ noch in Händen schlief ich trotz meines ausgiebigen Nickerchens fast sofort ein, erwachte aber bereits wieder, als die Sonne gerade aufging. Wenn ich geträumt hatte, dann konnte ich mich nicht daran erinnern. Ich knipste meine Nachttischlampe an und vertiefte mich erneut in Tacitus. Anders als zu Studienzeiten schenkte ich seinen Äußerungen diesmal meine ganze Aufmerksamkeit, statt mich nur auf korrekte Grammatik zu konzentrieren. Überraschenderweise war mein Latein noch flüssig genug, um den Inhalt ohne Probleme erfassen zu können. Was ich las, ließ mich meine Schwärmerei noch einmal überdenken. Die Germanen seien rohe, ungehobelte Wilde, die sich die Haare mit Butter einschmierten – igitt. Sie würden sich selten waschen und nur mit Fellen bekleidet durch ihren Urwald stapfen, wo sie sich von karger Kost ernährten, weswegen sie ja auch ständig die Grenzen des Römischen Reichs zu überrennen suchten. Puh, würde ich so leben wollen? Andererseits hatte ich von den beschriebenen Zottelgestalten bei meinen nächtlichen Ausflügen nichts erkennen können. Die Leute hatten leidlich sauber ausgesehen und gewebte Kleidung getragen. In meiner Fantasie wähnte ich mich unter ihnen, Getreide auf einem Mahlstein zerreibend, um meinem Mann einen nahrhaften Brei vorsetzen zu können. Ohne Salz. Klang nicht gerade verführerisch, aber man gewöhnte sich wohl daran.

War ich eigentlich verrückt? Wie sollte ich in das Dorf gelangen, wie durch die Zeit reisen? Das ging doch gar nicht. Trotzdem … So ganz als unmöglich abtun wollte ich es nicht. Da war etwas passiert an dem Feuer. Oder bildete ich mir das in meiner Verzweiflung nur ein, weil meine Sehnsucht nach einem Partner so groß war? Das erklärte nicht, dass ich mich in jemanden aus der Vergangenheit verguckt hatte. Wenn schon unerreichbar, hätte ich ja auch von einem Filmstar träumen können, also einem Kerl, den es wirklich gab.

Ich setzte mich an den PC und öffnete die Suchmaschine: ›Zeitreise‹. Dazu gab es einen Artikel bei Enzyklopedia. Begierig überflog ich ihn. Sieh an, laut der Relativitätstheorie wären Reisen in die Zukunft durchaus möglich. Meine Begeisterung fand einen schnellen Dämpfer, denn Sprünge in die Vergangenheit, so musste ich lesen, seien metaphysisch unmöglich. Mist. Dann stand da noch eine Menge Zeug über Wurmlöcher und Paralleluniversen mit dem Fazit: trotzdem praktisch nicht denkbar. Ich betrachtete das Bildnis meines Schwarms und kämpfte mit den Tränen. Was hatte ich mir nur gedacht? Ich musste damit aufhören, ihm nachzuträumen, sonst verlöre ich mich in der Sehnsucht nach dem Kerl. Stattdessen sollte ich lieber mehr ausgehen und versuchen, jemand anderen kennenzulernen, der besser zu mir passte als Tom. Schnell den Rechner herunterfahren, bevor ich noch auf dumme Gedanken kam und weiter über die alten Germanen recherchierte. Mit meinem Morgentee setzte ich mich auf die Terrasse und genoss die Sonnenstrahlen. Herrlich! Ich lehnte mich zurück und schloss die Augen.

Die Männer des Dorfs haben sich unter einem Baum versammelt. Diesmal tragen sie leinene Tuniken oder Kittel, die an den Schultern mit Fibeln gehalten werden, und lauschen einem der Krieger. Mein Recke sitzt neben ihm. Als der andere geendet hat, ergreift er das Wort. Er scheint dem Anführer zu widersprechen. Die Diskussion wird hitzig. Eine alte Frau stampft mit dem Fuß auf und sorgt mit gebieterischen Gesten für Ruhe. Sie wirft den Kopf in den Nacken, streckt die Arme gen Himmel, wo ich schwebe, und erschrickt. Kann sie mich sehen? Jetzt zeigt sie auf mich und ruft etwas. Ich höre ihre Stimme! Wie kann das sein?

»Hallo!«

Vom Klang des Worts wachte ich auf und rieb mir verwirrt die Augen.

»Moin, Rena. Oh, hast du etwa geschlafen. Ich wollte dich nicht wecken.«