Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Residenz Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

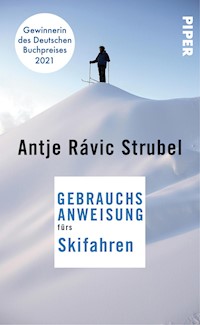

Ski sind das älteste Fortbewegungsmittel der Menschheit und so geht mit dem Schnee viel mehr verloren als ein Wintersport: eine ganze Sprachwelt und eine existenzielle Erfahrung. Aus den Tiefen der Geschichte führen Skispuren bis zur Extremerfahrung des 90 km langen Vasalaufs: Der schwedische Skilanglaufwettbewerb ist ein Klassiker – und selbst geübte Läufer*innen wie Antje Rávik Strubel sind viele Stunden unterwegs. Lang genug, um ihrem anhaltenden "Skileiden" auf die Spur zu kommen und über unterschiedliche Aspekte des Skifahrens nachzudenken – über Einsamkeit und Gruppenzwang, Expertentum und Mode, darüber, dass die erste Frau in Hosen eine Skifahrerin war und österreichische Radfahrer den alpinen Skiwettkampf erfanden. Über das Schwinden des Schnees und die existenzielle Verbindung zwischen dem Laufen, dem Schreiben und dem Tod.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 120

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Antje Rávik Strubel

Kein Schnee, nimmermehr

Neunzig Kilometer Mutmaßungen übers Skifahren, das Schreiben und den Tod

Aus der Reihe »UNRUHE BEWAHREN«

Unruhe bewahren – Frühlingsvorlesung & Herbstvorlesung

Eine Veranstaltung der Akademie Graz in Kooperation mit dem Literaturhaus Graz und DIE PRESSE

Die Frühlingsvorlesung zum Thema »Kein Schnee, nimmermehr. Neunzig Kilometer Mutmaßungen übers Skifahren, das Schreiben und den Tod« fand am 3. und 4. April 2025 im Literaturhaus Graz statt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

www.residenzverlag.com

© 2025 Residenz Verlag GmbH

Mühlstraße 7, A-5023 Salzburg

Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucks und das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.

Herausgegeben von Astrid Kury, Thomas Macho, Peter Strasser

Umschlaggestaltung: Kurt Dornig

Lektorat: Jessica Beer

ISBN eBook: 978 3 7017 4761 0

ISBN Print: 978 3 7017 3647 8

Inhalt

Vorbereitungen

Sälen

Smågan

Mångsbodarna

Risberg

Evertsberg

Oxberg

Hökberg

Eldris

Mora

Anhang

Für meinen Vater

Das Skilaufen lernte ich vor dem Lesen.

Kaum konnte ich lesen, lernte ich etwas über den Tod.

Wenig später begann ich zu schreiben.

Das Laufen, das Schreiben und der Tod hängen seitdem für mich zusammen.

Um herauszufinden, ob meine Mutmaßung stimmt und was sie bedeutet, setze ich mich an den Schreibtisch.

Mutmaßung: Ein Maßnehmen am Mut. Am Mut zum Denken.

Vorbereitungen

Ich hatte gerade leidlich Ski fahren und einigermaßen lesen gelernt, da starb meine Oma. Sie wurde in die Erde eines sächsischen Friedhofs gelegt und war nicht mehr da. Nie mehr. Sie würde nie wieder an meinem Kinderbett sitzen und Halma oder Mühle mit mir spielen, wenn ich krank war. Sie würde nicht mehr in der Küche des großen Meeraner Gründerzeithauses kochen, backen und einwecken, während ich mit ihren Töpfen und Kuchenformen spielte und auf den Steinfliesen ein Meer erschuf, das ich aus dem Wasserhahn schöpfte. Sie würde bei meinen waghalsigen Rutschversuchen auf Skiern nie mehr in gespielter Angst die Hände über dem Kopf zusammenschlagen oder mich neben ihr auf dem Sofa sitzen lassen, wenn sie ihre gemütlichen Freundinnen zum Kaffeekränzchen eingeladen hatte und ich andächtig ihren Geschichten lauschte. Ich war sechs Jahre alt. Das Nie-mehr konnte ich mir nicht vorstellen.

Im Grimm'schen Märchen »Brüderchen und Schwesterchen« besucht die Königin um Mitternacht ihr geliebtes Kind, und nach dem zweiten Besuch flüstert sie ihm zu: »Nun komme ich noch einmal und dann nimmermehr.« Der Satz ließ mich erschauern.

Eines Morgens wachte ich auf und wusste: Auch ich würde eines Tages nicht mehr kommen. Ich wäre nicht mehr da. Nimmermehr. Das war ein radikaler Gedanke. Wenn ich nicht mehr da war; wo war ich dann? Ich sah eine Allee vor mir, eine, wie es sie im Brandenburgischen gibt, eine schmale Asphaltstraße, gesäumt von alten Linden. Es war Frühsommer. Auf den Feldern blühte der Raps. Die dichten Kronen der Bäume am Straßenrand warfen Schatten. Sonnenflecken tanzten auf dem Asphalt, Bienen und Schmetterlinge durchschwirrten das Licht. Die Allee, die Felder und Wälder querte, lag friedlich im Mittag. Mich selbst sah ich dort auf dieser Straße, zu Fuß. Ich war allein. Eine seltsame Stille umgab mich. Kein Auto fuhr, keine Radfahrerin. Nichts regte sich. Außer mir war niemand unterwegs, und ich ging in der Mitte der Straße. Die Allee nahm kein Ende, ich lief und lief.

Mein Tod, wie er sich mir als Kind darstellte, war ein immerwährendes Gehen auf dieser Landstraße. Ich war da und der Asphalt unter meinen Füßen. Bäume wiesen mir den Weg, und ich ging weiter. Der Tod erschien mir nicht als Nichts. Er war das, was nie aufhörte. Er war eine andauernde, der Zeit enthobene Gegenwart. Das Leben, wusste ich inzwischen, war irgendwann zu Ende. Das zeigte sich an den Gräbern, in denen die alten Leute lagen, und manchmal ein Kind. Das Leben hatte eine Zeitlichkeit, es hatte Abschnitte, Jahre und Jahreszeiten, Sommer und Winter, Sonnenwende und Neujahr. Jetzt war ich sechs, bald wäre ich sieben Jahre alt. Die Kindheit würde vergehen, die Phase der zweistelligen Zahlen beginnen, und mit einigem Glück könnte ich sogar die dreistelligen erreichen. Im Leben gab es Unterschiede, Widersprüche, Langsames und Schnelles. Und immer hörte eines auf, ehe das andere begann. Ein Augenblick unterschied sich vom nächsten.

»Der Donnerstag folgt ungeachtet aller tektonischen Verschiebungen in der Weltgeschichte auf den Mittwoch«, schreibt Lew Rubinstein in Ein ganzes Jahr. Mein Kalender.

»Seufzer, der Rhythmus unserer Herzschläge, Geburtswehen, Orgasmen, das alles fließt ein in die Zeit, so wie Pendeluhren, die, wenn man sie nebeneinanderstellt, bald im Gleichklang schlagen. Glühwürmchen im Baum leuchten alle gleichzeitig auf und verlöschen. Die Sonne geht auf, und sie geht unter«, schreibt Lucia Berlin in ihrer Erzählung Einen Augenblick noch. »Der Tod vergisst die Gezeiten, die länger und kürzer werdenden Tage … Er zerfetzt den Kalender.«

Der Tod hat keine Zeit und keinen Kalender, er hat keine Sonnenauf- und -untergänge. Die Toten in den Gräbern haben keine Zeit. Nichts an ihnen regt sich mehr, nichts verändert sie noch, wie mir die Totenstarre meiner Oma vor Augen geführt hatte. Tod, las ich in einem meiner Kinderbücher, hieß Verstummen und Erstarren, Reglosigkeit und Stillstand. Und meine Schritte, stellte ich in meinem Kinderbett fest, trugen mich nicht voran. Meine Füße liefen auf der Stelle. Die ununterbrochene Wiederholung war keine »Erinnerung in Richtung nach vorn«, wie Kierkegaard sie definiert, die schon durch das Verstreichen der Zeit immer Neues mit sich bringt, sondern ebenso erstarrt wie das Schwirren der Bienen, wie das Sonnenlicht, das zwischen den Bäumen hing.

Der Allee wohnt allerdings ein Versprechen inne. Das ist das Hoffnungsvolle an diesem Bild. Das Hoffnungsvolle kommt, da es auf Täuschung beruht, aus dem Leben. Im Leben führt jede Allee irgendwohin. Die Sechsjährige jedenfalls hatte sich schnell mit der Hoffnung verbündet. Das einsame Gehen würde doch ein Ziel haben. Irgendwann komme ich irgendwo an, dachte ich wohl, um mich in die Lage zu versetzen, überhaupt aus meinem Kinderbett aufzustehen.

In einer Glosse beschrieb Irmgard Keun ihr Totsein einmal als Staub, als einen Staub, der noch ihr Gedächtnis besaß. Der Staub erinnerte sich an alles, was Keun zeitlebens widerfahren war. Zu einer Zeit, als die Nazis an die Macht gekommen waren und ihre Bücher verboten hatten, schrieb sie: »Ich werde bei besseren Familien auf dem Flügel liegen. Und dann kommt eine ältere Hausfrau und sagt ›Aber hier ist ja gar nicht Staub gewischt‹. Ich werde abgewedelt … Ich, der Staub.« Auch Keun benutzte ein Bild aus dem Leben, ein Bild aus ihrer Gegenwart. Das Gedächtnis ist die Spur, die den Tod ans Leben bindet. Die das, was vorbei ist, zurückholt in die Gegenwart und sicherstellt, dass, wenn schon nicht wir selbst, so doch die Erinnerung überdauert an das, was geschehen ist. Als blieben wir über den Umweg der Erinnerung am Leben.

Vor kurzem war ich auf den runden Geburtstag einer Freundin eingeladen. Als ich auf das Fest kam, wurde ich überschwänglich von einem Paar begrüßt, das ich nicht kannte. Ich hatte die beiden noch nie gesehen. Doch sie erinnerten sich an mich. Lebhaft schilderten sie mir unsere letzten Begegnungen. Die Frau hatte mich sogar einmal auf einer Lesung moderiert. Ich hatte in den letzten Jahren viele Lesungen absolviert. Trotzdem beschämte mich meine Gedächtnislücke. »Das war ich nicht«, sagte ich hilflos. »Ihr müsst mich verwechseln.«

Gewöhnlich kann ich mich recht reibungslos erinnern – auf mein robustes fotografisches Gedächtnis bin ich sogar stolz. Jedenfalls schien mein Aussetzer keine pathologische Ursache zu haben. Ich war nicht an Demenz erkrankt. Mich hatte auch nicht die Prosopagnosie heimgesucht, wie der Verlust der Gesichtserkennung im Fachjargon heißt. Andere Gesichter auf dem Fest erkannte ich und konnte sie zweifelsfrei Namen und Ereignissen zuordnen. Der Alkoholeinfluss war gering, da ich noch fahren musste.

Wie hatte es mich früher empört, wenn Menschen behaupteten, sie könnten sich nicht erinnern, etwa daran, als IM für die Staatssicherheit der DDR gearbeitet zu haben! In der Nachwendezeit war das oft zu hören und zu lesen gewesen: Die Leute erinnerten sich nicht, ob sie das Papier, das sie zur inoffiziellen Spionagetätigkeit an Freunden, Nachbarn und Kollegen verpflichtete, unterschrieben hatten. Ich glaubte ihnen kein Wort. Wie konnten sie hoffen, mit einer so fadenscheinigen Ausrede durchzukommen? Und nun stand ich selbst da und erinnerte mich nicht?

Erfahrungen, heißt es, schreiben sich ein. Was uns im Leben zustößt, hinterlässt Spuren, flüchtige und tiefere, und wird zu Erinnerungsmaterial, das – so weit ist die Forschung heute – auch physische Aspekte hat. Einschneidende Erlebnisse können die Gestalt von Nervenbahnen verändern. Das auf diese Weise Eingeprägte kann unter Umständen sogar von Generation zu Generation weitervererbt werden. All das kündet von einer eindrücklichen Stabilität unserer Erlebnisspeicher.

Bei spurlosem Verschwinden ist schnell von Verdrängung oder Verleugnung die Rede. Unumkehrbares Abhandenkommen von Gedächtnisinhalten wird lieber nicht in Erwägung gezogen. Es reißt Lücken. Es macht Platz für den Tod. Die Psychoanalyse hat ein reiches Vokabular erfunden, mit dem wir solche Lücken guten Gewissens füllen können. Wir sollen beruhigt sein: Das Erlebte ist letzten Endes doch irgendwie da, nur im Augenblick aus verschiedenen Gründen nicht abrufbar. Auch sind wir gute Erzählerinnen. Wir sind gewieft genug, an Stellen, wo die Erinnerung lahmt oder leiert, Geschichten einzufügen. Wir erfinden uns die Biografie, die wir für unser Leben halten. So formulierte es Max Frisch. Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben, sagte Joan Didion. Als Schriftstellerin weiß ich natürlich, wie sehr das Fiktionale, das Ausgedachte, Ausgeschmückte und Hinzugefügte, die eigene Erinnerung bestimmt. Zuweilen geraten biografische Details ins Schreiben hinein, und das Schreiben verändert sie. Schon neigen wir dazu, die literarische Bearbeitung für wahrer zu halten als die Wirklichkeit. Ein befreundeter Strafverteidiger baut sogar seine Plädoyers darauf auf, dass Menschen sich nicht länger als sieben Sekunden präzise erinnern; nach sieben Sekunden setzt die Verzerrung ein. Doch etwas in uns stellt sicher, dass das Erinnern glatt läuft. Dass es keine Stolperer gibt, möglichst wenig Irritation und schon gar keine Ausfälle.

Für meine Erinnerungslücke auf der Party konnten nur unangemessene Gefühle verantwortlich sein, Unerlaubtes, halb Gewusstes. Käme ich mit diesen Gefühlen ins Reine, würde sich die Lücke füllen. Im Zweifelsfall würde die frühkindliche Sozialisation als Erklärung herhalten müssen. Das militärische Töpfchentraining in den Kindergärten der DDR beispielsweise, als Einjährige in Reih und Glied auf Töpfchen saßen, wurde nach der Wende gern als Begründung für psychische Schäden ganzer Generationen herangezogen. Nun halte ich frühes Pinkeln in der Gruppe weder für traumatisierend, noch war ich als Einjährige in einer Krippe. Meine Vergesslichkeit auf dem Fest ließ sich mit dem Töpfchentraining nicht erklären. Ich war nur banal blamiert. Mein lahmendes Gedächtnis zeugte davon, dass ich an diversen Ereignissen meines eigenen Lebens nicht beteiligt gewesen war. War ich mir selbst abhandengekommen? War ich zur selben Zeit woanders gewesen? War ich zusammen mit meinem Geburtsland, das es nicht mehr gibt, verschwunden? War da, mitten im Leben, der Tod? Wie konnte ich hier stehen und behaupten, ich zu sein? Und wer war die, von der andere mit Sicherheit wussten, dass sie dabei gewesen war?

Schon höre ich auf, ich zu sagen. (Als Schriftstellerin weiß ich, was für ein wackliges, unzuverlässiges Ding dieses Ich ist, auch wenn das in der jüngeren Gegenwartsliteratur etwas in Vergessenheit zu geraten scheint. – Verdrängt, nicht verschwunden!)

Kehren wir noch einmal zur Hoffnung der Sechsjährigen zurück. Der Allee wohnt ein zweites Versprechen inne: Sie ist die ununterbrochene Spur meines Ichs. Hinter mir Vergangenheit, vor mir die Zukunft. Die Allee ist die Erzählung über die Person, die dort geht. Eine Erzählung ohne Leerstellen. Es mag Kurven geben und Anhöhen, uneinsehbare Passagen und Schlaglöcher, aber die Allee hört nicht auf. Bruchlos verläuft sie zurück bis zum Anfang. Solange ich gehe, verbindet der Asphalt unter meinen Füßen die, die geht, mit der, die einmal dort gegangen ist. Nicht von ungefähr trägt die Vergangenheit den Gang im Wort. Die Bäume hinter mir werfen einen Schatten voraus, der mir die Spur, der ich folge, vor die Füße zeichnet. (Für diese Zwecke steht die Sonne immer genau richtig.) Das Kontinuitätsgebot eines erkennbaren und wiedererkennbaren Ich macht sich immerzu fordernd bemerkbar.

Es mag Zufall sein, dass ausgerechnet aus dem Kind, das den Tod als ewiges Gehen begriff, eine Läuferin wurde. An bestimmten Tagen macht mir das Angst. Aus dem Befreienden am Laufen wird dann etwas Unabdingbares, Alternativloses, und ich bin mir nicht sicher, ob die Tätigkeit des Laufens ein Festklammern ans Leben oder ein Einüben ins Loslassen ist. An anderen Tagen mache ich nur einen Hauch Vorsehung darin aus, eine Nuance Notwendigkeit, eine Prise Schicksal. Hauch, Prise und Nuance sind Worte des Vagen und Flüchtigen. Sie sind Synonyme der Spur. Spuren lassen sich verwischen. Wind, Sonne, Regen und Schnee löschen aus, was beim Laufen in Schnee oder Sand von mir zurückbleibt. In ihrer Flüchtigkeit gehören die Spuren zum Leben. Auch führen sie zuweilen in die Irre und sind nicht immer lesbar. Sie sind Ausdruck des Lebendigen. Mit der Spur sind der Strich, die Linie, die Zeile verwandt, also die Schrift. Auch die Schrift hat Zeit. Sie zeugt vom Vergehen, und in Form des Schreibens ist sie selbst Bewegung. Solange ich schreibe, bin ich in Bewegung. Mein Instrument ist der Kopf in den Wolken.

Meine Füße sind auf dem Boden. Das Laufen erdet mich. »Auch der Himmel gehört zur Erde«, schrieb der schwedische Schriftsteller Hjalmar Söderberg.

Ohne das Laufen würden mir die Zähigkeit und die Schmerztoleranz, die es zum Schreiben braucht, fehlen. Mir würden das Durchhaltevermögen, die Überzeugung und der Glaube an mich selbst fehlen, die Willensstärke und die Demut. Ohne das Schreiben würden mir die Worte fehlen, um davon zu berichten. Und wenn ich im Folgenden vom Skilaufen berichte, berichte ich, so steht zu befürchten, wenn nicht ebenfalls vom Tod, so doch vom Vergehen.

Was im Vergehen begriffen ist, ist noch da.

Sälen

Ein Himmel im Februar. Blau und klirrend kalt. Jeder Schritt im Schnee lässt ein lautes Knirschen hören. Vor mir liegt der zugefrorene Siljansee, auf den eine Seebrücke hinausführt. Späte Sonne kämmt die bucklige Eisdecke. Ringsum schweigt der Wald.

Wir sind in Mittelschweden. Das Blockhaus, das wir gemietet haben, befindet sich zwischen einer Landstraße und den bewaldeten Hügeln der Provinz Dalarna und gehört zu einer Hotelanlage mit Sauna und Skiraum. Nach dem Frühstück geht es in die Loipe. Es sind die letzten Trainingsstunden zur Vorbereitung auf den Vasalauf. Der Volkslauf über neunzig Kilometer im klassischen Langlaufstil findet jährlich am ersten Märzwochenende zwischen Sälen und Mora statt. Tausende Menschen lockt das winterliche Großereignis in die dünn besiedelte Gegend, aus der das berühmte Rot, das Faluröd schwedischer Häuser, stammt. Dalarna ist eine wasserreiche Region. Große Seen schneiden ins hügelige Land, das im Nordwesten an Norwegen grenzt, wo sich die Gebirgszüge des Fulufjällets erheben.