6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine zutiefst berührende Liebesgeschichte! Olivia Middleton hat nur einen Wunsch: Ihr Park-Avenue-Glamour-Leben in New York hinter sich zu lassen und noch einmal ganz von vorn anzufangen. Sie hat einige Dinge getan, auf die sie nicht stolz ist, Dinge, von denen sie glaubt, dass sie sie nun auf andere Weise wieder gutmachen muss. Das Jobangebot als Haushaltshilfe für einen verletzten Kriegsveteranen kommt da gerade zur rechten Zeit. Doch als Olivia in dem abgelegenen Küstenstädtchen in Maine ankommt, muss sie feststellen, dass Paul Langdon kein bisschen so ist, wie sie sich ihn vorgestellt hat - sondern jung, attraktiv (trotz seiner Narben) und alles andere als erfreut, sie in seinem Haus zu haben. Paul hat nicht vor, Olivia mehr als nötig an sich heranzulassen. Doch sein Vater hat ihm ein Ultimatum gesetzt: Die neue Haushaltshilfe muss es drei Monate in seiner Gegenwart aushalten - oder Paul verliert sein Erbe. Und je mehr Zeit Paul und Olivia miteinander verbringen, desto schwerer fällt es ihm, die Mauern der Unnahbarkeit, die er um sich herum errichtet hat, aufrechtzuerhalten ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 416

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Inhalt

Titel

Zu diesem Buch

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Danksagung

Die Autorin

Lauren Layne bei LYX

Impressum

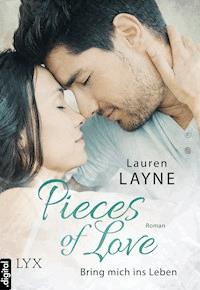

LAUREN LAYNE

Pieces of Love

Bring mich ins Leben

Roman

Ins Deutsche übertragen

von Barbara Müller

Zu diesem Buch

Als Olivia Middleton beschließt, ihr Leben zu ändern und sich endlich einmal um jemand anderen als nur sich selbst zu kümmern, hatte sie sich das irgendwie anders vorgestellt. Denn der Kriegsveteran, den sie betreuen soll, ist keineswegs ein freundlicher alter Mann, der ihre Hingabe zu schätzen weiß. Paul Langdon ist vierundzwanzig, entstellt, verbittert und alles andere als dankbar für Olivias Anwesenheit. Seine neue Aufpasserin akzeptiert er nur, weil sein Vater ihm mit Enterbung droht. Doch je mehr Zeit er mit Olivia verbringt, desto schwerer fällt es ihm, die Distanz zu ihr aufrecht zu erhalten …

Für Nic. Dafür, dass er wusste,

dass ich dieses Buch schreiben muss.

1

Olivia

Nur in Manhattan geben Eltern eine College-Abbrecher-Party für ihre Tochter. Und nur an der Upper East Side gehen die Eingeladenen tatsächlich hin.

Nun, um fair zu sein, die Einladungen wiesen nicht direkt auf die ganze Abbrecher-Geschichte hin. Nichts derart Krasses. Ich meine, es handelt sich schließlich immer noch um New York. Die Leute haben einen gewissen Anspruch. Zumindest wenn andere zusehen.

Also, die je zwölf Dollar teuren Einladungskarten bezeichneten das ganze Debakel als »Abschiedsparty für Olivia Elizabeth Middleton«.

Abschied in der Tat.

Das Ziel? Bar Harbor, Maine.

Der Grund? Barmherzige Werke.

Ähem. Nicht ganz. Wenigstens stimmt der Ort, auch wenn sogar das ein schlechter Witz ist. Es ist nicht gerade Ruanda oder Haiti oder einer der anderen Orte, wo Olivia Elizabeth Middleton ursprünglich hinwollte, um die Welt zu retten. Doch wenn deine Eltern jemanden kennen, der jemand kennt, der praktisch jeden kennt, landest du fast zwangsläufig bei jemandem, der Hilfe ein wenig näher der Heimat braucht. Deshalb also Bar Harbor, Maine.

Doch diese ganze Gutmenschen-Motivation? Totaler Schwachsinn. Ich sollte es eigentlich wissen.

Denn ich bin Olivia Elizabeth Middleton: Abbrecherin der NYU und baldige Einwohnerin von Am-Arsch-der-Welt.

Und lass es mich so sagen: Meine Gründe haben überhaupt nichts mit Barmherzigkeit zu tun. So gut bin ich nicht. Nicht mal knapp. Ich verdiene ganz bestimmt keine verdammte Party für das, was ich gemacht habe.

Aber ich bin eine Middleton. Und Partys sind unser Leben. An diesem Punkt schätze ich mich einfach nur glücklich, dass ich meiner Mutter die Mutter-Theresa-Eisskulptur ausgeredet habe.

Ich wünschte, das wäre ein Scherz.

Hier stehe ich also, in einem brandneuen Cocktailkleid von Versace, und versuche alle davon zu überzeugen, dass ich gerade noch rechtzeitig einen Anfall von Philanthropie erlitten habe, um mich vor meinem letzten Jahr auf dem College aus dem Staub zu machen.

Das Deprimierendste an dem Ganzen ist, dass alle gewillt sind, mir die Geschichte abzukaufen. Gut gemacht, Liv! Wir sind so stolz auf dich, Olivia. Hübsche Schale, guter Kern.

Schwachsinn.

Wenigstens meine beste Freundin scheint es nicht glauben zu wollen. »Liv, das kann nicht dein Ernst sein. Ich meine, wo willst du dir da oben in Maine die Haare machen lassen?«

Irgendwo tief in mir will ich meine älteste Freundin anfahren, nicht so verdammt oberflächlich zu sein. Doch ein anderer Teil von mir – der, mit dem ich vertrauter bin – sehnt sich danach, sie an den Schultern zu packen und mich ihr anzuvertrauen. Oh Gott, ich weiß. Denn um ehrlich zu sein, habe ich viel zu viel Zeit damit verbracht, mich zu fragen, wie ich mein honigblondes Haar davon abhalten kann, wieder sein natürliches Straßenköterblond anzunehmen, während ich in Maine bin.

Bella Cullinane und ich haben denselben Frisör, seit unsere Mütter den Entschluss gefasst haben, dass es für uns an der Zeit sei, in die Unterschiede zwischen hellen und dunklen Strähnchen eingeweiht zu werden. Wir waren damals dreizehn. Aber Bella und ich waren schon lange vorher unzertrennlich. Sie war die niedliche brünette Freundin der eleganten Blondine während unserer zwölf gemeinsamen Jahre auf der Privatschule. Bella hat mich die Kunst gelehrt, den karierten Rock meiner Schuluniform gerade so viel zu schwenken, dass es interessant, aber nicht billig wirkt, und im Gegenzug habe ich ihr ein Alibi verschafft, als sie sich nach dem Abschlussball von Todd Aikin aus ihrem lavendelfarbenen Couture-Kleid schälen ließ. Selbst als Bella nach Fordham ging und ich auf die NYU, haben wir einen Pakt geschlossen, uns wenigstens ein paar Mal im Monat zu treffen. Bisher haben wir ihn eingehalten.

Und seit ich vor zwei Monaten meine Auf-nach-Maine-Bombe habe platzen lassen, erzählt sie mir, sie werde meine beste Freundin bleiben, egal, was kommt – und natürlich ist dieses »egal, was kommt« die Tatsache, dass ich die Uni nicht mit dem Management-Abschluss beenden werde, den ich drei Jahre lang angestrebt habe.

Doch tief in unserem Innern wissen wir, dass die Dinge sich verändert haben. Telefonate sind einfach nicht dasselbe wie Mittwoch-Wein-Abende. Und selbst wenn wir uns wieder treffen sollten, werden wir keine Gemeinsamkeiten mehr haben. Bella wird bis über beide Ohren in den Vorbereitungen für die Aufnahmetests zu den verschiedenen Juristischen Fakultäten stecken und sich dann die beste aussuchen, während ich einen Kriegsveteranen zu seiner Physiotherapie karre und ihn bedränge, seine Graupensuppe zu essen – oder was auch immer es ist, wovon reizbare ältere Leute sich ernähren.

»Ich komme zu Thanksgiving nach Hause«, sage ich als Antwort auf Bellas Entsetzen über meine Frisurkrise. »Dann lasse ich mir einen Termin geben.«

Meine beste Freundin schürzt ihre glänzenden Lippen und nimmt einen Schluck Taittinger-Champagner – einen winzigen bloß, denn Champagner hat Kohlehydrate, und Bella lebt in der ständigen Angst, dass ihre Sanduhrfigur pummelig wird, ehe sie es in einem Brautkleid in Größe 34 vor den Altar schafft.

»Also gut, drei Monate«, sagt sie und betrachtet mein Haar eingehend. »Deine Spitzen könnten das vielleicht überleben, wenn du dein Haar nicht glättest, aber der Ansatz … bäh.«

»Vielleicht kann ich einfach eine Tüte über den Kopf ziehen«, sage ich und nehme ebenfalls einen Schluck Champagner. Einen größeren als Bella, denn anders als meine kurvenreiche Freundin bin ich eher der gertenschlanke (sprich: flachbrüstige) Typ, und wenn ich die Gene meiner Eltern geerbt haben sollte, wird meine Figur wahrscheinlich länger halten als meine Zähne.

Dass ich nun bei den zahlreichen gesellschaftlichen Anlässen meiner Eltern Alkohol trinken darf, ist das einzig Gute am Älterwerden. Ich vermute, das ist einer der Gründe dafür, dass man mit einundzwanzig trinken darf. Es ist, als hätte irgendein kluger Mensch vor Urzeiten gewusst, dass Alkohol an diesem Punkt im Leben seeeehhhr hilfreich wird. Ich bin fast zweiundzwanzig, und Gott weiß, dass ich hin und wieder einen Drink als sehr nützlich empfunden habe. Vor allem im letzten Jahr.

Eine Sekunde ehe sich ein Arm um meine Taille legt, steigt mir ein süß duftendes Parfüm in die Nase.

»Du wirst niemals raten, wer es wagt, sich hier blicken zu lassen«, murmelt meine Freundin Andrea aufgeregt in mein Ohr. »Und er hat sie mitgebracht.«

Bella und Andrea sehen mich mit diesem großäugigen achtsamen Blick an, den alle draufhaben, wenn Ethan Price und ich uns im selben Raum aufhalten, und ehe ich es mich versehe, bin ich von vier weiteren Freundinnen umgeben, die sich in ihren pastellfarbenen Cocktailkleidern und Designer High Heels zum Verwechseln ähnlich sehen.

Ich muss mich nicht umdrehen, um zu wissen, dass das Mädchen, um das Andrea so besorgt ist, niemandem zum Verwechseln ähnlich sieht. Ethans neue Freundin hat einen besonderen Stil, den die Höflichen unter uns als unverwechselbar bezeichnen und die Snobs als ungewöhnlich. In meinen Kreisen gibt es nichts Schlimmeres als ungewöhnlich.

»Was zum Teufel hat sie da an?«, fragte Sarah gehässig.

Es ist kein Geheimnis, dass meine Freundinnen zu den Snobs zählen, Bella einmal ausgenommen. Sarah ist die Schlimmste von allen, und nicht zum ersten Mal in meinem Leben frage ich mich, warum ich zulasse, dass sie so tut, als seien wir miteinander befreundet.

In der Gewissheit, dass sie wie ein Rudel glamouröser Wachhunde um mich herumhängen werden, bis ich mich um die Neuankömmlinge gekümmert habe, werfe ich beiläufig einen Blick über die Schulter zu der Stelle, wo Ethan und Stephanie mit einem gemeinsamen Freund der Familie reden.

Beim Anblick von Ethan krampft sich mein Herz ein ganz klein wenig zusammen. In seiner grauen Hose, dem perfekt geschnittenen weißen Hemd und seinem Burberry-Schlips sieht er so gepflegt und fantastisch aus wie immer. Er hat das dunkelblonde Haar und die breiten Schultern, die besser nach Hollywood passen als in die New Yorker Geschäftswelt, doch glücklicherweise hat er genug Grips und Charme, um zwischen den Haien Manhattans nicht unterzugehen.

Dann sehe ich sie an.

Wegen der Häme in der Miene meiner Freundinnen hatte ich erwartet, dass Stephanie zerrissene Jeans oder ein Catsuit im Leopardenprint oder irgendetwas anderes ähnlich Lächerliches tragen würde, doch in Wahrheit sieht sie ziemlich nett aus. Ihr dunkles Augen-Make-up passt perfekt zu ihren großen blauen Augen, und ihr trägerloses graues Kleid wäre ohne den grellorangefarbenen Gürtel um ihre winzige Taille geradezu züchtig. Zu dem Ganzen trägt sie ein Paar abgenutzt aussehende Stiefel, was zwar nicht unbedingt dem Standard der Upper East Side entspricht, ihr jedoch den Anstrich verleiht, als fühle sie sich vollkommen wohl in ihrer Haut.

Natürlich fühlt sie sich wohl in ihrer Haut. Sie hängt am Arm des Mannes, von dem du glaubtest, dass du ihn heiraten würdest.

Ich verdränge den zickigen Gedanken. Ich hatte monatelang Zeit, um zu akzeptieren, dass Ethan nicht zu mir zurückkehren würde. Himmel, ich war es ja sogar, die darauf bestanden hatte, dass er und seine neue Freundin zu dieser Party eingeladen wurden. Ethans Eltern sind mit meinen eng befreundet, seit wir gerade mal aus den Windeln waren. Ich werde nicht zulassen, dass etwas so Unbedeutendes wie Fremdgehen das alles zerstört.

»Alles okay mit dir, Liv?«, fragt Bella sanft.

Ich reiße den Blick von Ethan und Stephanie los. »Hm-hm. Aber gib mir trotzdem einen Moment Zeit, ja?« Ich reiche ihr meine Champagnerflöte. »Und lass nicht zu, dass sie über Stephanie herfallen«, flüstere ich meiner besten Freundin zu.

Aber es ist nicht leicht zu entkommen. Ich werde mindestens fünf Mal von Gratulanten aufgehalten, die mir sagen wollen, sie hätten es schon immer gewusst, was für ein gutes Herz ich habe.

Ha!

Schließlich schaffe ich es, mir ein Glas Himbeereistee einzuschenken, um die drohenden Kopfschmerzen abzuwenden, und wende mich Richtung Treppe, um für ein paar Minuten auf mein Zimmer zu entfliehen.

Meine Mutter packt mich am Arm. »Wo willst du hin?«

Ich deute runter auf meine sechshundert Dollar teuren Jimmy Choo Pumps. »Blase. Ich will mir bloß ein Pflaster holen.«

Moms grüne Augen – die, wie alle sagen, die gleichen sind wie meine – ziehen sich leicht zusammen, doch ihr Griff um meinen Arm lockert sich. »Alle sind so stolz auf dich«, sagt sie und sieht dabei zugleich erleichtert und erfreut aus. »Holly Sherwitz sagte, es würde sie überhaupt nicht überraschen, wenn dir irgendwann mal der Friedensnobelpreis verliehen würde.«

Innerlich breche ich vor hämischem Vergnügen fast zusammen, doch jahrelanges Training in guten Manieren und Schicklichkeit lassen mich bloß eine Augenbraue heben. »Ich hoffe, du hast ihr gesagt, wie absurd das ist.«

Moms Lächeln versteinert. »Es ist nicht absurd. Was du vorhast, ist bewundernswert. Sich ans Ende der Welt zu begeben, um einem unserer verwundeten Veteranen zur Seite zu stehen.«

»Bloß ist es nicht das Ende der Welt, nicht wahr? Dank deiner und Dads Einmischung ist es bloß eine Flugstunde entfernt.«

Mom macht sich nicht einmal die Mühe, so auszusehen, als habe sie ein schlechtes Gewissen. »Olivia, Schatz. Du hättest es keinen Tag in El Salvador ausgehalten, oder wo auch immer du hinwolltest, um dort Häuser zu bauen. Es gibt mehr als genug Leute hier zu Hause, die Hilfe brauchen. Und wir sind so stolz auf dich, dass du so etwas machst.«

Ich sehe sie erstaunt an. »Hm-hm. Habt ihr zwei deshalb eine Woche lang nicht mit mir geredet, als ich euch das erste Mal davon erzählt habe?«

»Wir waren schockiert«, sagt Mum unbeeindruckt. »Dein Vater und ich hatten keine Ahnung, dass es dir an der Wirtschaftsfachschule nicht gefallen hat, und natürlich hatten wir uns immer vorgestellt, dass du mal die Firma übernimmst …«

In solchen Augenblicken wünsche ich mir immer, meine Eltern gehörten zum alten Geldadel, statt erst in zweiter Generation über ihren Reichtum zu verfügen. Von meinen Freundinnen ist eine reicher als die andere, doch ein Großteil des Vermögens ihrer Familien geht auf irgendein Eisenbahnunternehmen oder etwas anderes aus dem neunzehnten Jahrhundert zurück, und ihr Einkommen erzeugt sich inzwischen mehr oder weniger von selbst. Nicht so bei mir.

Mein Großvater lebte den großen amerikanischen Traum und veränderte sein Mittlerer-Westen-Mittelklasseschicksal, indem er eine Werbeagentur gründete, die hoch angesehen ist. Dad hat bloß auf den Erfolg seines Vaters aufgebaut, und es wird erwartet, dass die Firma im Familienbesitz bleibt.

Und ich bin ein Einzelkind. Kein Druck.

»Ich kann immer noch die Firma übernehmen, Mom. Ich muss bloß mal von all dem hier weg, verstehst du? Ich komme nur aus Manhattan raus, wenn wir im Sommer in die Hamptons fahren oder im Januar nach Saint Tropez. Ich meine, du hast doch immer gesagt, du wolltest nicht, dass ich eins von diesen Mädchen werde …«

Mom schüttelte den Kopf, um mich zu unterbrechen. »Ich weiß. Glaube mir, sosehr ich auch hier das New Yorker Gesellschaftsleben schätze, will ich doch, dass du weißt, dass es da draußen eine große, weite Welt gibt, Olivia. Aber bist du dir sicher, dass du so weit fortwillst? Es gibt da eine Einrichtung in Queens, und …«

»Ich habe mich bereits verpflichtet, Mom«, sage ich sanft. »Mr Langdon hat schon einen Scheck für meine Reisekosten geschickt, und ich werde nächsten Freitag erwartet.«

Mom seufzt. »Kann ein erwachsener Mann sich nicht selbst um seine Pflege kümmern? Irgendetwas ist merkwürdig daran, dass sein Vater die ganze Planung übernehmen muss.«

»Du hast mich doch mit den Langdons in Kontakt gebracht. Sie sind sauber. Außerdem ist Paul Invalide. Wenn er sich selbst um seine Pflege kümmern könnte, würde er wahrscheinlich keine Pflege brauchen.« Ich sage das so geduldig wie möglich. Es ist ein klarer Beweis dafür, wie klein die Welt meiner Mutter tatsächlich ist, trotz ihrer guten Absichten. Sie kennt niemanden, der tatsächlich im Krieg war, und erst recht keinen Kriegsinvaliden.

Ich eigentlich auch nicht. Auf der Park Avenue wimmelt es nicht gerade von Angehörigen der Streitmächte der Vereinigten Staaten.

»Na dann«, sagt Mom, atmet tief ein und schiebt mir liebevoll das lange Haar über die Schulter zurück, »hat er Glück, dass sich so ein hübsches Mädchen um ihn kümmern wird.«

Ich lächle matt. Ich höre diesen Refrain schon den ganzen Abend, und langsam wird mir dabei schlecht. Nicht bloß, weil es dem armen Kerl, den ich pflegen werde, gegenüber so herablassend ist, sondern weil er mir so einen süßlichen, heiligengleichen Schein verleiht.

Bloß zwei Menschen in diesem Haus kennen die Wahrheit über mich. Meine Mutter gehört nicht dazu.

»Komm schnell wieder runter«, sagt Mom. »Die Austens haben gesagt, sie hätten noch gar keine Gelegenheit gehabt, sich mit dir zu unterhalten.«

Wahrscheinlich weil ich ihnen aus dem Weg gegangen bin. Annamarie Austen ist die gehässige Sorte Klatschtante, die ich in letzter Zeit gemieden habe wie die Pest, und Jeff Austen starrt mir viel zu lang auf meine Brust.

»Ich beeile mich«, sage ich, ehe ich die geschwungene Treppe hinaufeile, um mir mein angebliches Pflaster zu besorgen. Meine Füße sind viel zu sehr daran gewöhnt, in High Heels gequetscht zu werden, als dass sich Blasen bilden könnten. Ich will – nein, brauche – bloß fünf Minuten für mich allein. Eine Chance, der unangebrachten Schmeichelei der Leute zu entgehen – und der erdrückenden Schwere in meiner Brust, sobald ich Ethan ansehe.

Doch mein Schlafzimmer ist nicht der einsame Zufluchtsort, den ich erwartet hatte. Weit gefehlt.

Ich fahre überrascht zusammen, doch ein Teil von mir ist gar nicht überrascht, ihn hier zu sehen. Ihn – den Eisberg, der mein Leben zerstört hat. Es ist bloß angemessen, dass er hier ist, um meinem Untergang zuzusehen.

Jetzt sind drei Menschen im Haus, die die Wahrheit über mich kennen.

»Michael«, sage ich, um eine ruhige Stimme bemüht. Höflich. Ich bin immer höflich.

»Liv.«

Michael St. Claire ist einer dieser liebenswürdigen gut aussehenden Typen, die Freunde – und Mädchen – magnetisch anziehen. Er lässt sich sein dunkelbraunes Haar in einem Salon perfekt stylen, der ungefähr so teuer ist wie meiner, und sein leicht goldfarbener Teint ist das Geschenk toller italienischer Gene mütterlicherseits. Er ist einer meiner besten Freunde, soweit ich mich zurückerinnern kann.

Die Middletons, St. Claires und Prices sind seit über zwanzig Jahren eine verschworene Gemeinschaft an der Spitze der guten Gesellschaft New Yorks. Meine Mutter und die von Michael waren beste Freundinnen am College, und sie lernten Ethans Mutter, alle drei mit ihren Kleinkindern im Schlepptau, am Tag der offenen Tür der Vorschule für die reichen Kids kennen.

Es folgten gelegentliche Dinnerpartys mit ihren jeweiligen Partnern, und als ich acht war, hatten wir mehr Ferien mit den St. Claires und den Prices verbracht als mit meinen Großeltern.

Die Freundschaft unserer Eltern sorgte dafür, dass Ethan, Michael und ich dieselbe Privatschule besuchten, doch als es Zeit fürs College wurde, waren wir bereits so eng miteinander verbunden, dass wir die Entscheidung, uns alle gemeinsam an der NYU einzuschreiben, allein trafen. So konnten wir zu Hause bleiben und einander weiterhin nah sein.

Aber jetzt?

Jetzt ist es fast unerträglich, mit beiden gleichzeitig im selben Haus zu sein.

»Was machst du hier?«

Michael stellt das Bild von uns dreien auf dem Boot von Ethans Eltern im Sommer nach unserem ersten Jahr auf dem College wieder an seinen Platz zurück. »Was glaubst du denn? Ich bin hier, weil ich wissen will, was zum Teufel los ist.«

Ich gehe zu meinem Schminktischchen und trage Lipgloss auf, damit ich ihn nicht ansehen muss. »Ich bin mir sicher, du hast es auf der Einladung gelesen. Ich mache ein paar freiwillige soziale Monate.«

Er kommt zu mir. Seine goldbraunen Augen blicken besorgt und skeptisch, als hätte er ein Recht, sich Sorgen um mich zu machen.

»Du flüchtest«, sagt er leise.

Ich wirbele zu ihm herum, verschränke die Arme vor der Brust und lehne mich an meinen Frisiertisch. »Natürlich flüchte ich. Möchtest du das nicht auch?«

»Nein«, sagt er, und seine Stimme wird hart und wütend. »Ich will nicht den Schwanz einziehen und mich davonschleichen, damit ich mich um nichts kümmern muss.«

»Und was hast du dann vor, Michael? Willst du weiter so tun, als wäre alles wie früher? Sogar mein Dad weiß, dass irgendwas im Busch ist, und der hat nicht gerade empfindliche soziale Antennen.«

»Wir müssen es nicht verstecken, Liv.«

»Es gibt kein es.«

Ein schmerzlicher Ausdruck huscht über sein Gesicht, und der Teil von mir, der früher mal seine beste Freundin gewesen ist, will ihm den Schmerz mit einer Umarmung nehmen. Aber wir sind keine Freunde mehr. Und die letzte Umarmung von uns beiden … Daran will ich gar nicht denken. Nicht mit hundert Leuten unten im Haus.

»Du musst hier weg«, sage ich.

»So soll das also laufen? Ich werde aus der Gruppe geworfen? Ich bin also der Böse?«

Ich will ihn anschreien, dass er der Böse ist. Ich will ihm die Schuld an allem geben. Doch tief in mir drin weiß ich, dass ich das nicht kann.

»Ich will bloß nicht mit dir im selben Schlafzimmer sein«, sage ich mit zusammengebissenen Zähnen. »Das ist beim letzten Mal nicht so gut gelaufen.«

Michael kommt noch näher und beugt sich zu mir, sodass sein Gesicht bloß wenige Zentimeter von meinem entfernt ist. »So? Mir kommt es eher so vor, als wäre es letztes Mal wirklich gut gelaufen.«

Ich schließe die Augen, um das Bild aus meinem Kopf loszuwerden, und als das nicht klappt, hebe ich die Hände und stoße ihn weg. Seine Nähe ruft genau jene Erinnerungen hervor, die mich in mein selbst gewähltes Exil treiben.

Mein Stoß ist gerade mal stark genug, dass er kurz auf die Fersen geht, und er blickt suchend in mein Gesicht, ehe sich seine Miene verdüstert.

Angewidert wendet er sich von mir ab. »Ich weiß, worum es bei dieser Scheiß-Maine-Exkursion wirklich geht, Olivia. Sie wird dir nicht geben, wonach du suchst.«

Mein Magen zieht sich zusammen. »Du hast keine Ahnung«, sage ich.

»Du suchst Vergebung«, sagt er und wendet sich im Türrahmen noch einmal zu mir um. »So wie ich. Aber die findest du nicht in Bar Harbor, Maine. Du wirst zu mir kommen, wenn du das begriffen hast.«

Unsere Blicke begegnen sich für ein paar weitere Sekunden, und einen Augenblick lang meine ich, es könnte Sehnsucht sein, was ich da verspüre, doch letztlich weiß ich, dass es bloß Bedauern ist. Ich werde nie in der Lage sein, ihm das zu geben, von dem er glaubt, es sich zu wünschen.

Aber ob wir nun füreinander geschaffen sind oder nicht – Michael kennt mich. Er weiß, dass der Grund, weshalb ich aus New York fliehe, nichts mit der Güte meines Herzens zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil mit dessen Erbärmlichkeit.

An meinem Wunsch, einen Kriegsveteranen zu pflegen, ist nichts Philanthropisches.

Es ist Sühne.

2

Paul

Wer glaubt, 11.14 Uhr am Vormittag sei zu früh, um mit Trinken anzufangen, kennt meinen Vater nicht.

Himmel, wer glaubt, irgendeine Tageszeit sei zu früh, um mit Trinken anzufangen, kennt mich nicht.

»Na, fügen wir jetzt ›Alkoholiker‹ zu unserem Lebenslauf hinzu?«, fragt Dad und blickt voll Abscheu auf das Whiskyglas in meiner Hand.

Ich lasse das Eis in meinem Glas extra laut klingen, ohne meine zusammengesackte Haltung in dem ledernen Armsessel zu verändern. Es kostet mich Mühe, meinen Körper gleichgültig und teilnahmslos wirken zu lassen, aber ich habe gelernt, dass es in Anwesenheit meines Vaters eine Notwendigkeit ist. Wenn er mein wahres Ich sieht – die Version von mir, die immer Sekunden davor steht, auf irgendetwas einzudreschen –, würde er mich irgendwo einliefern lassen. »Reg dich ab«, grinse ich. »Wenigstens ist da noch ein Eiswürfel drin. Wenn ich anfange, ihn pur zu trinken, haben wir ein Problem.«

Die versteinerte Miene meines Vaters zeigt keine Regung. Warum sollte sie auch? Seit dem Tag, an dem ich ihm sagte, dass ich mich bei den Marines gemeldet habe, anstatt sein Lakai in der Firma zu werden, zeigt sie nur noch Missbilligung.

Wenn du lieber den Arsch voller Sand und den Kopf weggeschossen bekommst, als deine Verantwortung anzunehmen, geh ruhig, aber erwarte nicht, dass ich deinen kalten Körper als Helden willkommen heiße, wenn er in einer Holzkiste nach Hause geschickt wird.

Ah, das ist mein Dad. Immer bloß einen kleinen Schritt davon entfernt, mich um ein Baseballspiel oder einen gemeinsamen Angelausflug anzubetteln. Natürlich nur, wenn er mich nicht auffordert, meine Träume zu verwirklichen.

Es bereitet mir ein kleines bisschen Genugtuung zu wissen, dass er nur zur Hälfte recht behalten hat. Ich habe definitiv den Arsch voller Sand bekommen. Aber mir wurde nicht der Kopf weggeschossen.

Es war mein Bein.

Na ja, eigentlich ist das ein wenig melodramatisch. Mein Bein ist immer noch dran. Aber da ich praktisch keinen Nutzen davon habe, hätte das verdammte Ding auch gleich in Stücke geschossen werden können. So wie alles andere Gute in meinem Leben.

Die Wut über all das droht mich zu ersticken. Es ist zwei Jahre her, seit ich aus Afghanistan zurückgekehrt bin, und die Wut lässt nicht nach. Wenn überhaupt, ist sie bloß größer geworden.

Aber für Selbstmitleid habe ich auch morgen und an jedem anderen Tag noch Zeit. Jetzt konzentriere ich mich voll und ganz darauf, welches Spiel mein Vater gerade spielt. Es passiert nicht jeden Tag, dass der erlauchte Harry Langdon den weiten Weg nach Bar Harbor, Maine, auf sich nimmt, um seinen einzigen Sohn zu besuchen.

Wenn ich in den vergangenen zwei Jahren irgendetwas gelernt habe, außer ich selbst zu sein, dann genau vorauszusagen, was diese kurzen Besuche beinhalten.

Keine telefonische Vorankündigung. Check.

Keine Begrüßung außer einem halbsekündigen Blick auf mein linkes Bein, um festzustellen, ob es auf wundersame Weise wieder eines Quarterbacks würdig ist. Was es nie ist. Check.

Vermeiden, mir ins Gesicht zu sehen. Check.

Passiv-aggressive Kommentare über meine Trinkerei. Check.

Was bedeutete, dass der nächste Punkt auf seiner Agenda …

»Beth hat mich angerufen«, sagt er. »Sagte, die Letzte habe es nicht einmal zwei Wochen ausgehalten.«

Ah. Deshalb ist er also hier.

Ich schüttle betrübt den Kopf und blicke in mein Whiskyglas. »Die arme Beth. Es muss sie ganz schön fertigmachen, dass ihre kleinen Ich-sorge-für-die-Beladenen-Arschkriecher nicht genügend Mumm haben, hier in der Wildnis zu bestehen.«

»Es ist nicht …« Dad unterbricht sich und klopft verärgert auf den antiken Holztisch. Er schreit nicht. Harry Langdon schreit nie. »Es ist keine Wildnis, um Himmels willen. Es ist ein Chateau mit neun Schlafzimmern, zwei separaten Gästehäusern, einem Fitnessstudio und einem Stall.«

Ich höre den Tadel in seiner Stimme. Ich verstehe ihn sogar. Aus seiner Sicht bin ich ein verzogener Bengel. Aber es ist leichter, ihn glauben zu lassen, ich sei ein verhätscheltes Weichei, als ihn die Wahrheit erkennen zu lassen … dass es mir nämlich egal wäre, wenn das hier alles in Flammen aufginge. Dass ich hoffe, mit dem Haus in Flammen aufzugehen.

Denn wenn mein Dad herausfindet, wie tot ich innerlich wirklich bin, wird er sich nicht damit zufriedengeben, die Alibibetreuer auf mich loszulassen. Dann lässt er mich in irgendein Irrenhaus einweisen, wo ich aus Papierbechern trinken und Plastikbesteck benutzen muss.

Ich verziehe mein Gesicht zu meinem üblichen höhnischen Grinsen. »Tja«, sage ich, erhebe mich mühsam und humple zum Sideboard hinüber, um mir noch einen Bourbon einzuschenken, »vielleicht konnte dieses Gretchen – oder hieß sie Gwendolyn? – nichts mit Pferden anfangen. Und außerdem hatte sie eine Stimme wie eine Hyäne. Sie hat die Pferde nervös gemacht.«

»Nicht die Pferde haben ihr Angst gemacht«, sagt mein Vater, und seine Fingerknöchel schlagen dieses Mal fester auf den Tisch, »sondern du! Du hast sie verscheucht, genau wie die sieben Leute vor ihr!«

Acht, um genau zu sein. Aber ich werde ihn nicht verbessern. Nicht wenn er seinen scheinheiligen Vortragsmodus eingeschaltet hat.

»Wie viele werden es wohl noch sein, Harry?«, frage ich, gebe einen weiteren Eiswürfel in meinen Drink, stütze mich mit der Hüfte gegen das Sideboard und drehe mich zu ihm um.

»Nenn mich nicht so. Ich bin dein Vater – etwas mehr Respekt, bitte!«

»Mr Langdon«, sage ich und beuge mich ein wenig vor, halte die Verbeugung aber klein genug, dass sie eine Beleidigung ist. »Wie viele?«, frage ich noch einmal. »Wie viele Babysitter müssen sich noch auf den weiten Weg hierher begeben, bloß um sich eiligst aus dem Staub zu machen, wenn sie herausfinden, dass ich niemanden brauche, der mir den Sabber aus dem Gesicht wischt oder eine Gutenachtgeschichte vorliest?«

»Verdammt, Paul!«

»Zehn?«, unterbreche ich ihn. »Fünfzehn? Ich meine, du könntest sie bis in alle Ewigkeit kommen lassen, aber irgendwann wird der Vorrat an verfügbaren Pflegekräften knapp, nicht wahr?«

Er fährt fort, mit den Knöcheln sanft über das Holz zu streichen, doch er starrt mich nicht mehr an. Er blickt aus dem Fenster, wo der Hafen gerade so zwischen den Bäumen hindurch im Licht des Spätvormittags zu erkennen ist.

Ich nehme an, es ist ein hübscher Anblick, doch ich ziehe den Spätnachmittag vor, wenn die Sonne gerade verschwindet. Hauptsächlich weil das bedeutet, dass der Tag überstanden ist. Zumindest bis alles wieder von vorne anfängt. Und das tut es immer. Von vorne anfangen, meine ich. Wie sehr ich mir das Gegenteil auch wünschen würde.

»Ich stelle sie ein, damit sie dir helfen«, sagt er und schlägt dieses Mal mit der flachen Hand auf die Tischplatte.

Ich nehme einen großen Schluck Whisky und lasse ihn brennend durch die Kehle rinnen. Das Beschissene an der Geschichte ist, dass ich glaube, dass mein alter Herr tatsächlich meint, mir zu helfen. Er glaubt, wenn eine übergewichtige, überparfümierte Möchtegernkrankenschwester mir nicht von der Seite weicht, würde das irgendwie alles ungeschehen machen, was passiert ist. Ich weiß einfach nicht, wie ich in seinen Kopf bekommen soll, dass es Dinge gibt, die sich nicht in Ordnung bringen oder vergessen lassen. Zum Beispiel mein Bein. Und mein Gesicht.

Und ganz bestimmt nicht die ganzen Sachen, die auf Hunderte von Arten in meinem Kopf schiefgegangen sind, während ich in diesem gottverlassenen Sandkasten auf der anderen Seite der Welt steckte.

»Dad«, sage ich mit leicht rauer Stimme. »Mir geht’s gut.«

Er nagelt mich mit seinem Blick fest. Seine Augen haben dasselbe helle Blau, das ich im Spiegel sehe. Jedenfalls als ich früher noch in den Spiegel geschaut habe.

»Es geht dir nicht gut, Paul«, antwortet er. »Du kannst kaum gehen. Du verlässt dieses Haus bloß, wenn du dazu gezwungen wirst. Du sitzt nur da und liest und bläst Trübsal …«

»Brüten. Ich bevorzuge brüten. Viel männlicher als Trübsal blasen!«

»Verdammt! Hör auf, witzig sein zu wollen! Du hast das Recht dazu verloren, nachdem du …«

»Nachdem ich was?« Ich drücke mich vom Sideboard ab, wobei ich darauf achte, mein ganzes Gewicht auf dem rechten Bein zu halten, damit ich nicht auf eine Seite kippe. Oder noch schlimmer: humple. »Wann habe ich das Recht verloren, witzig zu sein? Etwa danach?« Ich deute auf mein Bein. »Nein, das war es nicht. Dann muss es wohl das hier sein.« Ich deute auf mein Gesicht und bin merkwürdig befriedigt, als er den Blick abwendet.

»Es geht nicht um dein Bein oder dein Gesicht«, sagt er barsch. »Es geht darum, wie sie so wurden. Damit musst du fertigwerden. Und das weißt du.«

Ich weiß es in der Tat.

Ich glaube bloß nicht eine Sekunde lang, dass jemand, der von draußen hierherkommt und versucht, mich zu irgendeiner lahmarschigen Krankengymnastikübung im Fitnessstudio zu überreden, oder mich alle fünf Minuten fragt, ob ich etwas gegessen habe, mir dabei auch nur irgendwie hilft.

»Lindy ist hier«, grummele ich.

»Lindy ist als Haushälterin hier. Sie ist hier, um die Wäsche zu machen und sicherzustellen, dass die Gläser für den Alkohol, den du den ganzen Tag lang trinkst, sauber sind, nicht um sicherzustellen, dass du nicht irgendwas Idiotisches anstellst. Und ehe du damit anfängst: Ich werde auch nicht Mick darum bitten, es zu tun. Er ist Chauffeur.«

»Hm-hm, damit scheint er ja auch wahnsinnig viel zu tun zu haben bei deinen zweimonatlichen Besuchen.«

»Er ist nicht meinetwegen hier, sondern deinetwegen.«

Ich gehe zurück zu meinem Ledersessel, zu müde von diesem Gespräch, als dass ich auch nur versuche, das Nachziehen des Beines zu kaschieren. »Tja, wenn das so ist, dann schmeiß ihn raus. Ich muss nirgendwohin. Weißt du, ich könnte Schlimmeres tun, als dir aus dem Weg zu gehen und mich von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Willst du wirklich, dass deine ganzen Kollegen und deine Freunde im Country Club in Boston mich sehen?«

»Du hast dein Exil hier oben selbst gewählt. Ich war das nicht.«

»Genau! Hör also auf damit, jedes Kindermädchen und jede Krankenschwester in Boston dazu zu bringen, sich um mich kümmern zu wollen.«

»Okay.« Er nickt.

Ich öffne den Mund, um weiter mit ihm zu streiten, als mir bewusst wird, was er da gesagt hat. »Warte? Wirklich? Dann bist du es also leid …«

Er hebt einen Finger, und seine Augen werden kalt wie Stein, und mir wird schlagartig bewusst, dass ich es nicht mehr mit Harry Langdon, dem Vater, zu tun habe. Das hier ist Harry Langdon, der Hotelmagnat. Der Mann, der von Forbes als hartherzig und erbarmungslos bezeichnet wurde.

Mein Vater war siebenundvierzig, als ich geboren wurde, sodass er Mitte sechzig war, als ich auf die Highschool ging, doch niemand machte je den Fehler, ihn für meinen Großvater zu halten. Zum Teil, weil jeder ihn kannte. Und jeder, der ihn kannte, wusste auch, dass er eine zwanzig Jahre jüngere Frau geheiratet und geschwängert hatte und sich von ihr scheiden ließ, noch ehe ich aus den Windeln heraus war. Aber hauptsächlich hielt ihn niemand für meinen Großvater, weil er nie wie ein alter Mann ausgesehen hat. Er hatte immer die Kraft und die Energie eines halb so alten Mannes.

Doch irgendwann während der letzten Jahre hatte sein Alter angefangen, sich im Hängen seiner Schultern, seinen Falten am Hals und seinen Tränensäcken zu zeigen. Nur ist der Mann in diesem verfallenden Körper kein bisschen weicher geworden. Ich kann es an der Verbissenheit seines Mundes und an der Kälte in seinen Augen sehen.

Instinktiv mache ich mich auf das gefasst, was jetzt kommen wird. Er und ich spielen dieses Spiel jetzt schon eine ganze Weile. Er schickt mir eine pummelige Pflegekraft; ich knurre und werfe mit Sachen um mich und fluchte, bis sie geht. Immer wieder.

Nach der ersten Runde bekam ich eine verärgerte E-Mail von ihm. Die zweite Frau, die ich vergraulte, war ihm einen Anruf wert. Bei der vierten schließlich hatte mein Vater mir sogar einen Besuch abgestattet, ein paar Warnungen ausgestoßen und war am selben Tag wieder abgereist.

Dann tauchte die fünfte Pflegekraft auf – dieses Mal ein Mann –, und den habe ich ebenfalls vergrault. Danach bekam ich eine E-Mail und einen Anruf.

Und so ging es weiter. Es ist bloß ein lächerliches Spiel, das wir spielen, damit er so tun kann, als ginge ich ihm nicht am Arsch vorbei.

Dieses Mal spüre ich jedoch eine Veränderung in den Regeln und bin vorbereitet. Es hat vierundzwanzig Jahre lang gedauert, aber endlich habe ich angefangen, meinen Dad zu verstehen. Instinktiv weiß ich, dass er seine Taktik ändern wird.

Ich nehme noch einen Schluck von meinem Drink – einen großen – und lasse mich tiefer in den Sessel sinken und gebe ihm so zu verstehen, dass sich nichts ändern wird, ganz egal, womit er mir jetzt kommt. Nichts kann sich je ändern.

»Du bekommst noch eine Chance«, sagt er.

Ich gebe mir nicht die Mühe, mein Schnauben zu kaschieren. Ich hatte mehr von ihm erwartet. »Hast du das nicht letztes Mal schon gesagt? Und das Mal davor?«

Er bewegt sich schneller, als ich es einem Einundsiebzigjährigen zugetraut hätte, und entreißt mir den Whisky. Ich schaue erstaunt auf. Die bernsteinfarbene Flüssigkeit verteilt sich auf seiner Hand und dem Teppich, aber es scheint ihm nicht aufzufallen, denn er ist zu sehr damit beschäftigt, mich anzusehen, als hasse er mich.

Versuchs doch mal! Ich hasse mich auch.

»Es ist mein Ernst, Paul. Das ist deine letzte Chance, mir zu zeigen, dass du irgendein Interesse daran hast, mit deinem Leben weiterzumachen. Irgendein Interesse daran, deine Beweglichkeit zurückzugewinnen, zu lernen, mit den Veränderungen deines Körpers zurechtzukommen. Ich verstehe, warum du dich zuerst verstecken wolltest, aber es ist jetzt mehr als zwei Jahre her. Du bist fertig. Ich gebe dir noch sechs Monate, um den Hintern hochzukriegen.«

»Oder was?«, frage ich, stemme mich aus dem Sessel hoch und genieße es, dass die Verletzung nichts an der Tatsache geändert hat, dass ich immer noch ein paar Zentimeter größer bin als er.

»Oder du fliegst.«

Ich blinzele. »Was meinst du damit? Ich fliege?«

»Du fliegst aus dem Haus.«

»Aber ich wohne hier.« Ich verstehe nicht ganz, worauf er hinauswill.

»So? Bezahlst du die Hypothek? Oder die Nebenkosten? Hast du das Fitnessstudio genau nach den Anweisungen des Krankengymnasten einrichten lassen, oder war ich das?«

Ich knirsche mit den Zähnen über den Sarkasmus meines Vaters. Es war seine Idee, mich in dieser Luxushütte unterzubringen, nicht meine, und es zeigt, wie wenig er mich kennt. Wenn er glaubt, es würde mir irgendetwas bedeuten, wenn er mich aus dieser kuscheligen Villa wirft, täuscht er sich gewaltig.

Er macht eine erwartungsvolle Miene, als glaube er, ich sei mit seinem kleinen Plan einverstanden, damit ich weiter hier im Luxus sitzen und überteuerten Fusel trinken kann.

Ich verspüre einen Anflug von Befriedigung darüber, dass er enttäuscht sein wird.

»Okay«, sage ich bewusst unbekümmert. »Ich ziehe aus.«

Er blinzelt ein wenig überrascht. »Wohin?«

»Das wird sich zeigen.«

Und das wird es. Ich habe nicht viel Geld auf dem Konto. Ich weiß das. Doch mit der Invalidenrente, die ich als Kriegsveteran bekomme, und meinem Ersparten kann ich mir irgendwo eine kleine Hütte leisten.

Die Augen meines Vaters ziehen sich zusammen. »Was ist mit Lebensmitteln? Kleidung? Dem Lebensnotwendigen?«

Ich zucke die Achseln. »Ich brauche keinen Gourmetscheiß und Designerklamotten.«

Mein Blick fällt auf das Etikett des teuren Whiskys auf dem Sideboard, doch ich verspüre nicht den kleinsten Anflug von Bedauern darüber, dass er bald außerhalb meines Budgets liegen wird. Es geht mir um den betäubenden Effekt, nicht den Geschmack. Billiger Fusel erfüllt diesen Zweck genauso gut.

»Und deine kostbaren Bücher?«, höhnt er. »Diese ganzen Erstausgaben, auf die du so stolz bist?«

Ich richte den Blick auf das Bücherregal auf der anderen Seite des Zimmers. Er hat die Spitze seines Schuhs direkt an meiner Achillessehne, und das weiß er.

Mein Vater ist geradezu unanständig reich, und der Unterhalt, den er mir jeden Monat gewährt, ist unanständig großzügig. Ich verwende keinen Penny davon für mich. Außer für meine Bücher. Nach dem, was da drüben geschehen ist, fällt es mir leicht, mich davon zu überzeugen, dass ich das Recht erworben habe, im Sessel zu sitzen und über überteuerten Büchern zu brüten.

Doch es ist nicht der Gedanke daran, meine Büchersammlung zu verlieren, was mir das Herz in der Brust hämmern lässt. Ich brauche die Bücher nicht. Aber ich brauche das Geld meines Vaters, wenigstens so lange, bis ich an meinem fünfundzwanzigsten Geburtstag an den Treuhänderfonds meiner Mutter komme.

Bei dem Gedanken daran, weiterhin seine monatlichen Unterhaltszahlungen anzunehmen, während er glaubt, ich würde sie gänzlich für Bücher und Videospiele ausgeben, kommt mir die Galle hoch. Nur zu gern würde ich ihm sagen, wohin er sich diese Schecks stecken kann.

Aber das Geld ist nicht für mich.

Deshalb nehme ich es weiterhin. Selbst wenn mich das in seinen Augen zu nichts weiter als einem schnorrenden Krüppel macht.

»Was willst du?«, frage ich schroff und vermeide jeglichen Blickkontakt. Es ist feige, aber mit Feigheit kenne ich mich inzwischen gut aus.

Er atmet tief aus. »Ich will, dass du es versuchst, Paul. Ich will, dass du wenigstens versuchst, zu den Lebenden zurückzukehren.«

»Ich meine mit der nächsten Krankenschwester, die du mir auf den Hals hetzt«, unterbreche ich ihn. »Was muss ich tun, damit du deinen erbärmlichen Sohn nicht auf die Straße setzt, wo er zu einem weiteren bettelnden Veteranen wird?«

Das Wort Veteran hängt zwischen uns in der Luft, und eine Sekunde lang glaube ich, er könnte nachgeben, denn wenn meine Achillessehne meine Abhängigkeit von ihm ist, dann ist seine Achillessehne mein Opfer für dieses Land.

Doch die Sturheit dieses Mannes ist mit dem Alter nur noch ausgeprägter geworden, und statt nachzugeben, dreht er sich zum Tisch um und setzt das Whiskyglas mit genügend Schwung ab, dass die Flüssigkeit über den Rand auf die Tischplatte spritzt. Es ist eine uncharakteristisch unbesonnene Geste.

»Sechs Monate«, sagt er. »Du arbeitest sechs Monate lang mit dieser Frau zusammen. Du tust, was sie dir sagt und wenn sie es sagt. Wenn sie dir sagt, du sollst ins Fitnessstudio, gehst du ins Fitnessstudio. Wenn sie dir sagt, du sollst bescheuerten Brokkoli essen, dann isst du bescheuerten Brokkoli. Wenn sie will, dass du einen Smoking zum Abendessen trägst, dann machst du auch das. Ich telefoniere jeden Sonntag mit dieser Frau, und wenn du sie auch nur schräg ansiehst, bist du all das hier los.«

»Sprich es doch offen aus«, sage ich und beiße die Zähne zusammen. »Wenn ich nicht nach deiner Pfeife tanze, bin ich obdachlos?«

Seine Augen schließen sich für den Bruchteil einer Sekunde. »Ich sage nur, dass du auf dich gestellt sein wirst, wenn es wieder schiefgeht. Wenn du dein Leben aufgeben willst, mach es auf deine eigenen Kosten.«

Meine Brust zieht sich zusammen, und einen Moment lang glaube ich, dass es aus Wut ist und dass ich diesen Mann verprügeln möchte, weil er es nicht versteht. Musste er jemals in das fassungslose Gesicht eines Jungen sehen, dessen Mutter ins Jenseits gebombt wurde? Hatte er jemals ein Messer am Hals, oder hat er je Leichen gesehen, die derart verstümmelt waren, dass eine Mutter den eigenen Sohn oder die eigene Tochter nicht erkannt hätte?

Stöhnend verdränge ich die Gedanken. Alle.

Es geht hier nicht um mich. Es geht auch nicht um meinen Dad. Und es geht schon gar nicht um irgendeine dumme, nutzlose Pflegekraft, die glaubt, meine ganze Welt könne wieder ins Lot kommen, wenn ich meine Hühnersuppe esse.

Es geht um eine Frau, die ihre Highschoolliebe verloren hat. Es geht um ein kleines Mädchen, das Krebs hat und keinen Daddy. Das heißt es, den Kürzeren zu ziehen.

Ich brauche das Geld meines Vaters nicht.

Aber Alex’ Familie braucht es.

»Wenn ich es also sechs Monate lang schaffe, mich wie ein guter Junge zu benehmen, kommen deine Schecks weiterhin?«

Er blickt mir in die Augen, und zum ersten Mal am heutigen Tag sieht er nicht wütend oder angewidert aus. Er sieht traurig aus. »Ja. Die Schecks kommen weiterhin.«

Ich atme tief durch die Nase ein. Die Situation ist mehr als beschissen, und zum bestimmt tausendsten Mal zermartere ich mir das Gehirn, wie ich ohne das Geld meines Vaters für die Skinners sorgen könnte. Wenn es bloß darum ginge, Essen auf den Tisch zu bekommen oder Weihnachtsgeschenke unter den Baum, dann würde vielleicht jeder mies bezahlte Job, den ein Kriegsveteran bekommen kann, reichen.

Doch Lilys Krebsbehandlung verschlingt viel Geld. Geld, das Harry Langdon besitzt.

»Drei Monate«, sage ich. »Ich spiele drei Monate bei den dummen Spielchen dieser Frau mit. Nicht sechs.«

Er erwidert meinen Blick einige Sekunden lang, in denen wir stumm die Entschlossenheit des jeweils anderen austesten, und zu meiner Überraschung gewinne ich diese Runde, denn er nickt. »Drei Monate.«

Und dann geht er zur Tür, als wäre alles erledigt und als hätte er nicht diesen erbärmlichen Rest von Leben, der mir geblieben ist, genommen und draufgepinkelt. »Mick fährt mich zum Flughafen. Also dann, bis später …«

Seine Worte verlieren sich, und ich stütze mich mit beiden Händen auf dem Tisch ab und starre hinaus aufs Wasser. »Ja. Bis später.«

Im Türrahmen zögert mein Vater, und ich drehe mich um.

»Hey«, sage ich und halte ihn auf, ehe er für den nächsten oder die nächsten drei Monate verschwindet oder für wie lange auch immer, ehe seine Schuldgefühle ihn dazu zwingen, mich wieder anzusehen. »Wegen der Frau, die morgen kommt. Was ist, wenn ich mir größte Mühe gebe, mit ihr zusammenzuarbeiten, sie aber wie all die anderen ist und nicht mit … Maine zurechtkommt?«

Wir wissen beide, dass ich nicht Maine meine. Das Problem ist, dass mehr als eine dicke Lohntüte nötig ist, damit eine Frau drei Monate lang Tag für Tag mein böse zugerichtetes Gesicht und meine miese Laune aushält. Das Problem ist nicht Maine. Das Problem bin ich.

»Was ist, wenn sie vor Ende der drei Monate geht?«, bedränge ich ihn und denke an Lilys traurigen und Amandas gehetzten Blick.

Mein Vater schweigt ein paar Sekunden lang. »Nun … sieh zu, dass das nicht passiert.«

3

Olivia

Der Flug von New York nach Portland, Maine, ist kürzer, als mir lieb ist.

Ich hatte gehofft, dass ich zu dem Zeitpunkt, wenn ich aus dem Flugzeug steige, meine Gedanken beisammenhätte. Dass ich mich selbst in eine Du-kannst-das-Stimmung hineingeredet hätte.

Die Wahrheit ähnelt eher einer akuten Übelkeit, doch es ist zu spät, um umzukehren.

In Harry Langdons letzter E-Mail hatte gestanden, ich solle nach einem Schild mit meinem Namen Ausschau halten. Nichts leichter als das. Ich bin in einem Land voller privater Fahrer aufgewachsen. Mit anderen Worten: Ich weiß, wie ich meinen Namen in einem Meer aus wartenden Chauffeuren bei der Gepäckausgabe finde.

Während ich durch den Flughafen gehe, korrigiere ich mich in Gedanken. Dieses Mal wird es kein Chauffeur sein – sondern ein Fischer mit Flanellhemd aus einer Kleinstadt in Maine.

Doch darin täusche ich mich. Es stehen bloß zwei Leute mit einem Schild hinter der Gepäckausgabe, und wie versprochen trägt eines der Schilder meinen Namen. Doch der Mann, der es in der Hand hält, ist kein Flanell tragender, ungeschliffener besorgter Vater, der sich aus der Gesellschaft zurückgezogen hat, um sich um seinen kriegsversehrten Sohn zu kümmern. Stattdessen steht dort ein würdevoller Mann in schwarzer Uniform inklusive einer dieser kleinen Chauffeursmützen.

Vielleicht bin ich gar nicht so weit von zu Hause entfernt.

Die vornehme Behandlung überrascht mich. Doch zum Glück verstehe ich die Sprache reicher Leute.

»Ms Middleton«, sagt er nickend, als ich auf ihn zugehe. »Gibt es noch mehr Gepäck, um das ich mich kümmern müsste?«

»Bloß das hier«, sage ich und deute auf meinen kleinen Trolley und das Handgepäck. »Der Rest wird direkt zu den Langdons geschickt.«

»Sehr gut.« Er streckt die Hand nach dem Trolley aus. »Bitte hier entlang.«

Beruhigt durch die Vertrautheit dieses ganzen Vorgangs, folge ich ihm aus dem winzigen Flughaufen hinaus und bemerke durchaus, wie die Blicke der Frauen auf meinen Tory-Burch-Sandalen verweilen und die der Männer auf meinem Po. Ich wusste nicht, was die angemessene Bekleidung für eine ambulante Pflegekraft in New England war, deshalb entschied ich mich für eine eng anliegende schwarze Hose und einen pinkfarbenen Kaschmirpullover. Beim Blick auf die schlanke Limousine bin ich froh, dass ich die Jeans, die ich vorher anhatte, nicht anbehalten habe. Kaum zu glauben, dass ich darüber besorgt gewesen war, dass mein Pullover in einem schmuddeligen Pickup-Truck schmutzig werden könnte. Das Einzige, worüber ich mir in diesem Wagen Gedanken machen muss, ist, ob ich die Klimaanlage einstelle.

Er lädt mein Gepäck in den Kofferraum und öffnet mir die hintere Tür, ehe er sich hinter das Steuer setzt. Ich bin völlig verblüfft über die zuvorkommende Behandlung, denn schließlich bin ich bloß eine Angestellte, aber ich folge seinem Beispiel.

»Wie heißen Sie?«, frage ich.

Unsere Blicke treffen sich im Rückspiegel. »Mick.«

»Ich bin Olivia«, sage ich und schenke ihm mein, wie ich hoffe, Sie-können-sich-in-meiner-Anwesenheit-entspannen-Lächeln. Vielleicht füllt dieser Typ einige meiner Wissenslücken in Bezug auf die Langdons und was genau von mir erwartet wird.

»Ich weiß«, sagt er, und seine Augen lächeln ein klein wenig. Wenigstens ist er nicht total verkrampft.

»Dann sind Sie also …?« Der Chauffeur der Langdons? Eine einmalige Ausgabe, um mich zu beeindrucken?

Er blickt mich weiterhin im Rückspiegel an und zieht die Augenbrauen hoch, als ich meine Frage nicht beende.

»Sind Sie aus Maine?«, kneife ich.

»Geboren und aufgewachsen«, sagt er nach einer kurzen Pause, in der er sich umgesehen und sich in den Verkehr eingefädelt hat.

»Aus Portland?«, frage ich. Es ist die einzige Stadt in Maine, von der ich gehört habe. Außer Bar Harbor, wovon ich allerdings auch nichts weiter weiß, als dass ich die nächsten drei Monate dort verbringen werde. Länger, wenn ich die Probezeit der Langdons überstehe und sie mir eine Verlängerung anbieten. Obwohl ich mir bis dahin darüber im Klaren sein will, was zum Teufel ich mit meinem Leben anfange. Ich hoffe, ich fühle mich dann weniger lädiert.

»Aus Skowhegan«, antwortet Mick.

Ich nicke, als wüsste ich, wo zum Teufel das liegt. Mick scheint ein eher wortkarger Typ zu sein, doch wenigstens beantwortet er meine Fragen.

»Sind Sie immer schon Chauffeur?«, frage ich und drücke mir innerlich die Daumen, dass ich ihn damit nicht beleidige.

Seine Mundwinkel ziehen sich auf freundliche Art in die Höhe. »Nennen Sie uns in New York so?«

Ich lächle verlegen. »Tja, ich nenne Richard immer Richard. Aber wenn ich über den Fahrer von jemand anderem rede, dann sagen wir wohl eher … Fahrer?«

»So bezeichne ich mich auch«, sagt er augenzwinkernd.

Der Knoten, den ich seit Besteigen des Flugzeuges am JFK in meinem Magen habe, lockert sich ein wenig. Meine erste Begegnung mit einem Bewohner Maines verläuft gut, und falls er vermuten sollte, dass diese ganze Pflegegeschichte von meiner Seite aus ein Schwindel ist, lässt er sich nichts dergleichen anmerken.

»Wie lange dauert es bis Bar Harbor?«, frage ich, obwohl ich das bereits weiß. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Na ja, wenigstens zum Teil. Die wichtigeren Details fehlen mir noch.

»Etwa drei Stunden. Länger an einem Sommerwochenende, aber an einem Dienstag gegen Ende der Saison dürften wir gut durchkommen und in keinen Stau geraten.«

»Der Saison?«

»Sommersaison«, sagt er und blickt auf. »Maine ist als Ziel für Sommerferien bekannt.«

Ich beiße mir auf die Zunge, um nicht zu entgegnen, dass ich natürlich weiß, was die Saison ist. Es ist praktisch ein Synonym für die Hamptons. Mich überrascht jedoch, dass Maine eine haben soll.

Hör auf, so ein Snob zu sein, Olivia!

»Dann machen Sie die Flughafenfahrt oft?«, versuche ich, mehr über die Langdons zu erfahren.

Eine Zeit lang schweigt er, und ich meine die Grenze zur Neugier überschritten zu haben, aber schließlich antwortet er doch noch. »Eigentlich nicht. Mr Langdon kommt nicht mehr so oft hier herauf wie früher, und Mr Paul … er geht nicht viel aus dem Haus.«

Paul.

Mein Schützling. Oder Patient. Oder was auch immer er ist.

Ich brenne darauf, mehr Fragen zu stellen, doch da ist etwas im Klang von Micks Stimme … Anspannung? Trauer? Irgendetwas ist da, doch ich will ihm nicht auf die Füße treten, indem ich es missverstehe.

Stattdessen lehne ich mich also in die dicken Lederpolster zurück und versuche, mich mit der Landschaft Maines vertraut zu machen. Ich weiß von meiner Internetrecherche, dass Bar Harbor an der Küste liegt, doch im Augenblick kann ich nichts als Bäume sehen. Für jemanden, der außerhalb des Central Parks nicht viele Bäume zu Gesicht bekommen hat, liegt etwas erstaunlich Beruhigendes in all diesem Grün.

Na ja, es ist beruhigend, bis ich mir schließlich erlaube, tatsächlich über das, was mich erwartet, nachzudenken. Denn ich habe keine verdammte Ahnung.

Es ist komisch, aber ich habe mir nicht viele Gedanken darüber gemacht, was ich tun werde, wenn ich erst einmal hier bin. Es ist ja nicht so, als hätte es eine Jobbeschreibung gegeben. Himmel, ich habe mich nicht einmal beworben. Und wenn ich es hätte, bin ich mir ziemlich sicher, dass eine College-Abbrecherin, die nicht einmal über einen Nachweis eines erfolgreich abgelegten Erste-Hilfe-Kurses verfügt (obwohl ich den inzwischen besitze) nicht als ideale Pflegerin für einen Kriegsversehrten ausgewählt worden wäre.

Offenbar suchte Harry Langdon nicht nach einer ausgebildeten Pflegekraft, als er meinen Namen vom Freund eines Freundes meiner Eltern bekam.

Warum also ich?

Natürlich ist es ein bisschen spät, jetzt darüber nachzudenken. Ich weiß das bereits seit drei Monaten, aber in meinen Gedanken habe ich die Realität ziemlich vage gehalten. Das tue ich auch immer, wenn mich jemand fragt, was ich als ambulante Pflegekraft eigentlich mache: Ich unterstütze die, die Hilfe brauchen.