Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Linkgua

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Pensamiento

- Sprache: Spanisch

Sucesiva o Las Coordenadas Habaneras es una compilación de textos de José Lezama Lima, realizada por Carlos Espinosa. La presente compilación se compone de artículos publicados en una columna anónima del periódico cubano Diario de la Marina titulada "La Habana". Posiblemente, algunos amigos y sus compañeros del Grupo Orígenes sabían que el anónimo autor de aquella columna era José Lezama Lima. Pero fuera de ese círculo de personas, ¿se sabría? La autoría quedó revelada públicamente varios años después, cuando Lezama Lima entregó a la Universidad Central de Las Villas el libro Tratados en La Habana (1958). Allí, junto a otros ensayos, recogió ochenta y cinco de aquellas páginas, bajo el título general de "Sucesiva o Las Coordenadas Habaneras". El orden en que aparecen en esta compilación no es el cronológico en que vieron la luz en el periódico, sino que responde a otro criterio. Tampoco llevan título, sino que van identificadas con números arábigos. Al reproducir ese libro en el tomo II de sus Obras Completas (Aguilar Editor, México, 1977), Lezama Lima adoptó la numeración romana, la cual se mantiene en esta edición.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 267

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

José Lezama Lima

Sucesiva o Las coordenadas habaneras Compilación, introducción y notas de Carlos Espinosa Domínguez

Barcelona 2024

Linkgua-ediciones.com

Créditos

Título original: Sucesiva o Las coordenadas habaneras.

© 2024, Red ediciones S.L.

© Herederos de José Lezama Lima

e-mail: [email protected]

Diseño de la colección: Michel Mallard.

ISBN rústica ilustrada: 978-84-9897-463-8.

ISBN tapa dura: 978-84-1126-336-8.

ISBN ebook: 978-84-9953-524-1.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.

Sumario

Créditos 4

Un escritor y su ciudad 9

I 9

II 11

III 14

IV 19

V 24

Sucesivas o Las coordenadas habaneras 29

I 31

II 33

III 35

IV 37

V 39

VI 41

VII 43

VIII 45

IX 47

X 49

XI 51

XII 53

XIII 57

XIV 59

XV 61

XVI 63

XVII 65

XVIII 67

XIX 69

XX 71

XXI 73

XXII 75

XXIII 77

XXIV 79

XXV 81

XXVI 83

XXVII 85

XXVIII 87

XXIX 89

XXX 91

XXXI 93

XXXII 95

XXXIII 97

XXXIV 99

XXXV 101

XXXVI 103

XXXVII 105

XXXVIII 107

XXXIX 109

XL 111

XLI 113

XLII 115

XLIII 117

XLIV 119

XLV 121

XLVI 125

XLVII 127

XLVIII 129

XLIX 131

L 133

LI 135

LII 137

LIII 139

LIV 141

LV 143

LVI 145

LVII 147

LVIII 149

LIX 151

LX 153

LXI 155

LXII 157

LXIII 159

LXIV 161

LXV 163

LXVI 165

LXVII 167

LXVIII 169

LXIX 171

LXX 173

LXXI 175

LXXII 177

LXXIII 179

LXXIV 181

LXXV 183

LXXVI 185

LXXVII 187

LXXVIII 189

LXXIX 191

LXXX 193

LXXXI 195

LXXXII 197

LXXXIII 199

LXXXIV 201

LXXXV 203

LXXXVI 205

LXXXVII 207

LXXXVIII 209

LXXXXIX 211

LC 213

XCI 215

XCII 217

XCIII 219

XCIV 221

XCV 223

XCVI 227

XCVII 229

XCVIII 231

XCIX 233

C 235

CI 237

CII 239

CIII 241

CIV 243

CV 245

CVI 247

CVII 249

CVIII 251

CIX 253

CX 255

CXI 257

CXII 259

CXIII 261

Un escritor y su ciudad

El artista siente la ciudad, siente el Estado como una ecuación, o como decía Nietzsche, «el Estado es el más frío de los monstruos fríos». Siente el artista su ciudad, su contorno, la historia de sus casas, sus chismes, las familias en sus uniones de sangre, sus emigraciones, los secretos que se inician, las leyendas que se van extinguiendo por el cansancio de sus fantasmas. Goethe fue el último europeo que extrajo sus fuerzas de la ciudad.

José Lezama Lima

I

El miércoles 28 de septiembre de 1949, en la página 3 del Diario de la Marina figuraba un breve texto de tres párrafos. Tenía el escueto y sencillo título «La Habana», y como el resto de los artículos que allí aparecían, no llevaba firma. En el caso de estos últimos, era comprensible que se publicaran así, pues simplemente se trataba de artículos de carácter noticioso: «Será mejorado el sistema de los Clubs 5-C», «Deben más de $20,000 a los compositores», «Protestan los vecinos de la playa de Santa Fe», «Inspecciona el Alcalde obras del Acueducto», «Vence la matrícula para los cursos de italiano en la Universidad habanera», «Desautorizan colectas para que sean realizadas a nombre de los veteranos». No faltaba, por supuesto, alguna publicidad: «No derrame más tinta. Escribanía de seguridad». Y hasta había espacio para un anuncio, pagado seguramente por alguien, sobre el extravío de un perrito.

Nada tenía que ver con esos artículos la columna de marras, que ocupaba la parte superior izquierda de la plana. Ya desde las primeras líneas las diferencias eran notorias: «Los habaneros que dirigían sus pasos al Auditorium, para oír al divo Hipólito Lázaro, habrán exhumado, sin duda alguna muchas nostalgias y recuerdos. Habrán recorrido aquella Habana de 1915, cuando el tenor emocionaba a los grandes públicos con Rigoletto, regalando muchos más agudos y notas altas que las señaladas en la partitura». ¿Por qué aquel texto fue incluido allí, y no en la sección de cultura y espectáculos, como hubiese sido lo más lógico? Tal cuestión nunca debe haber preocupado a los editores del Decano, como llamaban a aquel periódico, pues durante seis meses la columna continuó saliendo regularmente en esa misma página, siempre sin firma, en la parte superior izquierda y bajo idéntico título. Un detalle a apuntar es que salía de martes a sábado y, a excepción de las dos primeras semanas, nunca los domingos (el Diario de la Marina no circulaba los lunes). En total, entre el 28 de septiembre de 1949 y el 25 de marzo de 1950 «La Habana» se publicó 113 veces, distribuidas como sigue: 3 en septiembre, 23 en octubre, 21 en noviembre, 20 en diciembre, 17 en enero, 16 en febrero y 13 en marzo.

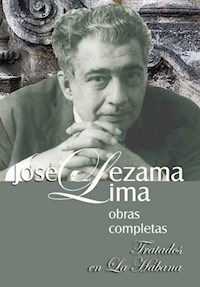

Posiblemente, algunos amigos y sus compañeros del Grupo Orígenes sabían que el anónimo autor de aquella columna era José Lezama Lima. Pero fuera de ese círculo de personas, ¿se sabría? La autoría quedó revelada públicamente varios años después, cuando Lezama Lima entregó a la Universidad Central de Las Villas el libro Tratados en La Habana (1958). Allí, junto a otros ensayos, recogió ochenta y cinco de aquellas páginas, bajo el título general de «Sucesiva o Las Coordenadas Habaneras». El orden en que aparecen no es el cronológico en que vieron la luz en el periódico, sino que responde a otro criterio. Tampoco llevan título, sino que van identificadas con números arábigos. Al reproducir ese libro en el tomo II de sus Obras Completas (Aguilar Editor, México, 1977), Lezama Lima adoptó la numeración romana, la cual se mantiene en esta edición.

En 1991, José Prats Sariol preparó un volumen bajo el título de La Habana (Editorial Verbum, Madrid), en el que incorporó catorce textos que Lezama Lima había dejado fuera. Según explica el compilador en el prólogo, en el archivo del escritor que se encuentra en la Biblioteca Nacional José Martí halló una carpeta que contenía los recortes de aquellas columnas, con anotaciones hechas por su autor. Por alguna razón, hoy difícilmente explicable, en aquel dossier faltaban otros catorce trabajos más, que yo encontré al revisar el Diario de la Marina y que vienen a completar la serie. Por eso que Lezama Lima gustaba llamar el azar concurrente, «Sucesiva o Las Coordenadas Habaneras» se reedita por primera vez íntegramente, cinco décadas después de que el último de aquellos textos apareciera y en el mismo año en que su autor hubiese arribado a su centenario.

II

Con «La Habana», Lezama Lima inició su colaboración en el Diario de la Marina. Después que finalizó esa serie, prácticamente estuvo sin escribir de nuevo hasta 1954, año en que comienza una etapa en la cual su nombre aparece asiduamente en la página 4 del periódico, donde se agrupaban los artículos de opinión. A lo largo de los años siguientes y hasta noviembre de 1958, dio a conocer allí numerosos trabajos. Para que se pueda tener una idea de la intensa actividad que entonces desarrolló, me limito a apuntar un dato: de los 145 textos que reunió en Tratados en La Habana, 118 vieron la luz originalmente en el Diario de la Marina.

Si Lezama Lima tuvo siempre abiertas las páginas de ese periódico, se debió a que su jefe de redacción era Gastón Baquero. Este, además de ser buen amigo suyo, le profesaba una gran admiración. Fue idea suya el reclutarlo como colaborador eventual al encargarle esa columna, y son varios los contemporáneos de Lezama Lima que aseguran que el pago de los honorarios salía de su bolsillo. En las palabras que redactó para presentar la compilación de 1991 antes mencionada, el autor de Memorial de un testigo se excusa de no poder aportar información sobre ello, debido al «consabido paso devastador del tiempo sobre la memoria, contra la memoria». Expresa que en sus recuerdos no queda huella alguna sobre datos y hechos, y apunta: «Solo me acude un recuerdo de fracaso mío como gestor, por la corta duración que tuvo ese período realmente digno de estudio, porque en él se vio brillar una faceta más del talento portentoso de ese artista, el menos acomodaticio y el menos maleable entre los escritores de cualquier tiempo o país».1

Lezama Lima pudo aceptar la responsabilidad que demandaba la redacción regular de la columna durante seis meses debido a que disfrutaba de unas condiciones laborales relativamente cómodas. Desde 1940 trabajaba en el Consejo Superior de Defensa Social, que tenía su sede en la Cárcel de La Habana, en el Castillo del Príncipe. Su salario mensual era de 40 pesos, pero como él mismo comentó, «se trataba de un empleo que me dejaba suficiente tiempo libre para hacer mi obra, para cumplir el destino que me estaba fijado».2 No obstante, en la etapa cuando escribió «La Habana» no estaba allí, según le cuenta a José Rodríguez Feo en mayo de 1949: «Ya no trabajo en la cárcel. Conseguí un traslado para el Ministerio de Justicia. Me aburría la prisión; su mediocridad, su continuidad, se habían convertido para mí en algo duro e inhóspito, que me pesaba por dentro y por fuera».3 De todos modos, en una carta posterior le aclara que eso no significaba un traslado definitivo: «No temas por los clásicos derroches de la burocracia criolla cayendo sobre mi testa segura y romana. Conservo mi puesto en propiedad en la cárcel —este solo lo dejaría si me creasen una plaza especial para mí—, pero trabajo en comisión en el Ministerio de Justicia. El sueldo es el mismo, pero tengo menos trabajo y el sitio es más silencioso y seguro».4

Gracias a que, como él expresa, tenía entonces menos trabajo, durante esos seis meses pudo, pues, entregar sus colaboraciones regularmente. Ni siquiera dejó de hacerlo cuando viajó fuera de la Isla, evidentemente porque escribió y entregó los textos con antelación. El 18 de octubre escribe a su madre una carta desde México, donde le habla de su visita a la ciudad de Taxco: «Fui a Taxco, la ciudad de la plata y de la piedra, y por primera vez sentí la emoción adecuada que debe tener un católico americano para mostrar su fe en una forma alta y digna».5 Su columna, sin embargo, siguió saliendo durante todos esos días, incluido el propio martes 18. Asimismo, si se revisan esos textos, se puede comprobar que muy bien pudieron haber sido escritos días antes, pues tratan contenidos intemporales.

Llama la atención que no existen comentarios de Lezama Lima acerca de aquella labor suya. Tampoco en las numerosas entrevistas que le hicieron le preguntaron sobre ello. Hay, no obstante, una breve referencia que proporciona una información interesante. La encontré en otra de las cartas que Lezama Lima le dirigió a Rodríguez Feo. Está fechada en mayo de 1949, y en ella expresa: «Puedes estar tranquilo, hace un mes he dejado de hacer La Habana. Tu sobresalto ya está cumplido, una buena oblea para tus dolores. Una lenta y tenaz persecución jesuita me suprimieron».6 Ante todo, supongo que la última oración debe ser: «Por una lenta y tenaz persecución jesuita me suprimieron». Por otro lado, me atrevo a afirmar que el año es 1950 y no 1949, pues si Lezama Lima redactó la carta a comienzos de mayo de 1950, hacía, en efecto, un mes que la última colaboración suya había salido (25 de marzo). Así además es como se puede comprender que aluda a la causa que motivó que su columna dejara de publicarse. En mayo de 1949, por el contrario, eso no habría sido posible, pues aún faltaban unos cuatro meses para que su primer texto apareciese. En cualquier caso, lo que Lezama Lima hace evidente es que no fue que él dejara de redactar la columna, sino que en el periódico no le permitieron continuar haciéndola.

III

El hecho de que originalmente estos textos vieran la luz en un diario no debe llevar al equívoco de decir que en ellos literatura y periodismo se confunden, aparte de que en los grandes escritores la separación entre esas dos parcelas es casi siempre artificial. Lo que hace Lezama Lima no es, en propiedad, periodismo, como sí lo era el que hacían Jorge Mañach, Francisco Ichaso, José María Chacón y Calvo, Rafael Suárez Solís y Baquero en las propias páginas del Diario de la Marina. Este último lo delimita muy bien, al referirse a la tarea, más que periodística, periódica de Lezama Lima. Al respecto comenta: «Mi petición a Lezama para que procurase una comunicación sencilla y clara con los suscriptores del Diario cayó en el vacío; porque no era que él tuviera la terquedad de los vascos, ni el orgullo narcisista de «su estilo personal». Era que él no podía, ni aun queriéndolo, dejar de ser quien era, ni por diez minutos ni por una hora. Por no ceder, perdió cien oportunidades y se cerró muchas puertas».7

No comparto totalmente la opinión de Baquero de que su solicitud cayó en el vacío. En esas páginas encontramos a un Lezama Lima mucho más accesible y más abierto a un lector al que hasta entonces no se había dirigido. No se trataba ya de escribir para revistas literarias de limitada circulación como Espuela de Plata, Nadie Parecía u Orígenes, sino para un periódico nacional de gran tirada y que contaba con un público lector masivo. Eso evidentemente Lezama Lima lo tuvo en cuenta, pues lo llevó además a incorporar, a los asuntos sobre los cuales habitualmente escribía, otros a los cuales cabe muy bien el calificativo de populares. Este amoldamiento al nuevo espacio ha sido resumido por Abel E. Prieto, para quien ese posible lector que iba a tener la columna «pesó de manera decisiva en los mecanismos creadores del poeta: se siente gravitar sobre su prosa, haciéndola más ligera y fácil; en el acercamiento didáctico a los temas; y en la propia elección de los mismos».8

Es conveniente señalar que la adecuación a un lenguaje y un estilo más asequibles fue algo a lo cual Lezama Lima volvió a acceder en poquísimas ocasiones. Una fue cuando preparó los tres volúmenes de su Antología de la poesía cubana, que incluyen unas notas redactadas con una claridad meridiana. La otra, en las siete conferencias sobre poetas del siglo XIX que impartió dentro del ciclo organizado por el Instituto de Literatura y Lingüística en 1966. En varias ocasiones impugnó la idea de literatura clara y literatura oscura, pues para él entender o no entender carecen de vigencia al valorar las expresiones artísticas. En su conocida polémica con Jorge Mañach, se refiere a ello al expresar: «El no entendimiento surge, ya de indolencia o indiferencia en la penetración o de una opacidad particular que lanzan sobre nosotros ciertas escrituras sin objeto (…) El incentivo de lo que no entendemos, de lo difícil o de lo que no se rinde a los primeros rondadores, es la historia de la ocupación de lo inefable por el logos o el germen poético».9 Tenía el convencimiento de que el pueblo es siempre atraído por lo más esencial cualitativo, por lo cualitativo sin mixtificaciones. Y recomendó «no empezar con la tontería de lo que se comprende y lo que no se asimila, con la vieja monserga arrinconada de lo oscuro y lo claro, con el imperativo tema de lo fácil y lo difícil. Pues es más fácil que el campesino saludable comprenda lo oscuro creador, que el bachillerismo internacional, creador de toda esa tópica infernal, comprenda lo que es germinativo en su momento justo».10

De todos modos, leer a Lezama Lima, como reconoció Julio Cortázar, es una de las tareas más arduas y, con frecuencia, más irritantes que puedan darse.11 No obstante, quienes a menudo se muestran desanimados o desarmados ante su obra han de quedar gratamente sorprendidos con «La Habana». La serie se abre con la ya citada columna sobre la presentación en el Lyceum del tenor español Hipólito Lázaro y concluye con una acerca de los ovnis o platillos voladores. En el espacio de esos seis meses, Lezama Lima cubrió un caleidoscópico e impresionante abanico temático: exposiciones de pintura, las actuaciones de una compañía teatral española, la llegada de los primeros fríos invernales, el inicio de los carnavales, el deterioro del paseo del Malecón, la pasión beisbolera de los habaneros, los hábitos gastronómicos de las fiestas navideñas, el descenso numérico del turismo extranjero, las novatadas universitarias, las librerías de viejo, los platillos voladores. Como señaló Anita Arroyo cuando parte de aquellos textos fueron recuperados por su autor en Tratados en La Habana, las escenas en el hondón de la ciudad (La Habana Vieja) o en su espejeante orilla (las playas) y las consideraciones sobre la gastronomía o sobre la suerte y simpatía de los hijos de esta tierra «sirven a este gran señor criollo para darnos las formas de vida, el estilo de nuestra gran ciudad. El pincel que pinta paisajes deleitosos, se convierte en buril que penetra los planos más profundos de la materia humana».12

De ese registro de los asuntos tratados por Lezama Lima, se puede inferir que, además de tomar la actualidad como punto de partida, da cabida a sitios, personajes y hábitos de la ciudad. Pero como él advierte al inicio de una de sus columnas, evita la caída en la banalidad de cualquier costumbrismo. De entrada, elementos como parques, calles y barrios asoman solo en algunas ocasiones, y en la mayoría de los casos no le parece importante identificarlos. Su atención se concentra más en detalles diminutos, en pequeñas circunstancias que con él se transforman en materia sacramental, en grandes misterios. Basta leer, por ejemplo, los varios textos que dedica a la temporada invernal. Allí hace notar que, a diferencia del otoño europeo, que se anuncia por toques imperceptibles, el de La Habana no emplea motivos ni recados, sino que llega disfrazado de meteoro, de huracán o de ras de mar. Con ojo especialmente fino capta los matices de esa estación, unos grises deliciosos y alegres que invitan a caminar por la ciudad y a dar un paseo por el litoral, que en esos meses muestra un mar huraño y de un azul generoso. Se fija además en el cuadro desolado y triste que ofrecen entonces las playas, con ese oleaje espeso y sucio, «como de naufragio», y esas arenas que «se quedan sin voz y sin reflejos».

Incluso cuando dedica el espacio a hechos y asuntos que pertenecen al presente más inmediato y perecedero, logra «una intuición tan afinada y recta de lo que es el cuerpo sacramental de la Ciudad»,13 justamente porque prescinde de los signos más efímeros y superficiales. Así, al escribir sobre el intercambio de regalos que se realiza el Día de Reyes destaca la importancia de los juguetes, que inician en el misterio del alimento poético: quien de niño se acostumbró a ese misterio, de adulto ya no perderá la alegría. Por eso considera que el juguete es «un regalo para siempre, dejado en la sangre y el espíritu». Como buen gourmet,14 dedica una columna a los platos de digestión fuerte que vienen con el invierno: el ajiaco, la fabada, el caldo gallego, la sopa de ajo. Para él constituyen una prueba de que el habanero posee una admirable capacidad para acomodarse con rapidez a una nueva situación, en este caso, el cambio de estaciones. De paso, se lamenta de que con los alimentos enlatados, los cocineros contratados solo para que preparen el almuerzo y el hábito de no comer en casa el domingo, los habaneros van perdiendo el gusto y la gracia por el buen yantar. En esas páginas, como en tantas otras de la serie, Lezama Lima demuestra que, como expresa él de los habaneros de varias generaciones, conocía bien la sutileza de las atmósferas de su ciudad.

IV

Unos cuarenta textos de la serie están dedicados a temas artístico-literarios, así como a figuras pertenecientes a esos campos. En ellos Lezama Lima se refiere a lo que él llama La Habana mejor, esa que adora a los grandes artistas, tanto nacionales como extranjeros, y que «sueña siempre con las altas emociones del espíritu». Ahí están, entre otras, las páginas en las cuales se ocupa de la Feria del Libro, las exposiciones de Mariano Rodríguez, Alfredo Lozano y Rafael Moreno, las presentaciones en la capital de Jascha Heifetz, Alicia Markova y Sergio Koussevitzky, el estreno del filme Black Magic y la muerte del compositor y pianista Joaquín Nin Castellanos.

En su inteligente lectura de «La Habana», Abel E. Prieto afirma que esa oportunidad que se le ofrecía al escritor activó su peculiar impulso político, del cual surgió, tímido e inseguro y al mismo tiempo audaz e ingenioso, el diseño de un proyecto utópico para una sociedad que se desintegraba. Lezama Lima lo destinó a una pequeña burguesía habanera que no había renunciado a sus raíces. A ese sector de la sociedad capitalina, en el cual él cifraba sus esperanzas, se dirige para decirle que sí, que «aún había un resquicio de luz, principios en los que creer, islotes de amor y caridad y cubanía».15 De acuerdo a Prieto, ese proyecto se sustentaba en cuatro facetas: la ciudad, la tradición, la religión y la poesía. Sobre esta última aclara que quizás podría llamarse mejor el arte, los artistas y la imaginación artística.16

En un texto publicado en 1947 en Orígenes, Lezama Lima ya había resaltado la importante contribución de nuestros artistas. Allí escribió que, en contraste con «esa marcha hacia la desintegración que ha sido el vivir nacional», existe otra suerte de política, otra suerte de regir la ciudad de una manera profunda y secreta. Han sido nuestros artistas, los que procuran definir, comunicar sangre, diseñar movimientos. Pero mientras ellos recorrían las vicisitudes que les habían sido impuestas; la otra política, la fría, la desintegrada, ha rondado con su indiferencia y con su dedo soez esa labor secreta que asombra ver a pie, dando pruebas incesantes de la vocación, tensa, inmediata y continua, como quien se dirige a su destino con misional misterio. Y ese grupo de nuestros artistas, si no ha vencido, parodiando el romance, está afanoso de mostrar quien venza. Desea sucesión y trabaja en secreto amorosamente.17

Ese profundo respeto que siente por los artistas se plasma muy bien en columnas como las dedicadas a Alicia Alonso, la Orquesta Filarmónica de La Habana y Joaquín Nin Castellanos. Al escribir sobre la primera, destaca su condición de adelantada, al haber fundado una tradición que no existía en Cuba. Existía, sí, la del ritmo y el baile elemental y primitivo, pero no la de la danza como ejercicio de gracia y perfección, como en las culturas más antiguas y refinadas. Vale hacer notar cómo a mitad del texto, Lezama Lima pasa a dirigirse directamente a la bailarina, para preguntarle: «¿Cómo usted, Alicia Alonso, pudo hallar esa tradición, hacernos pensar a todos en las posibilidades secretas de expresión y de forma que algún día podrán ser estilo, aclaradas por la danza y aseguradas en sus números de ejercicio?».

Dos fueron las columnas que escribió sobre la Orquesta Filarmónica de La Habana. En la primera aborda directamente la falta de seguridad económica con que la agrupación desarrolla su faena, debido a la impuntualidad con que le llega la subvención del gobierno. Subraya el orgullo despojado de localismos que pueden sentir los habaneros por esta institución musical, que para él es «prototipo y pauta de la conciencia cultural habanera». Y no vacila en afirmar que por su auge nacional y su prestigio internacional, la Orquesta ya tiene «estatura de cosa pública cuyo progreso y continuidad debe el Gobierno convertir en asunto de Estado». Insiste sobre este punto en la segunda columna, donde expresa con claridad que una empresa cultural de esta índole solo puede cumplir su finalidad y desplegar todas sus facultades artísticas si los poderes oficiales le proporcionan la ayuda monetaria que necesita. Ese mismo reclamo lo hace a propósito de una exposición de artes plásticas acogida por el Woman’s Club. Allí vuelve a referirse al apoyo que las instituciones públicas deben dar a los creadores. Sueña con que las obras de los pintores cubanos aparezcan reproducidas en postales y cuadernos, y argumenta: «Hora es ya de que el Estado cubano penetre en la búsqueda de esas formas, acogiéndolas y enarcándolas (…) Esa pintura se ha hecho digna de un Estado potente y novedoso. ¿El Estado puede justificarse, tenso y despierto, ante esas formas de expresión?».

El fallecimiento de Joaquín Nin Castellanos le da pie para redactar uno de sus textos más hermosos, perteneciente a los catorce de la serie que se recogen por primera vez. Ya de entrada, es difícil sustraerse a la cautivadora belleza de las primeras líneas: «La ciudad debió llorar ayer. Había perdido a un artista de los grandes, de los de vida entregada al refinamiento espiritual, a la transformación del espíritu». Esa imagen Lezama Lima la retoma al final, para cerrar la columna de manera impecable. Enfatiza la grandeza artística y humana del músico, ejemplo de «cubanía genuina, de criollidad real». Para él es modelo de artista grande de veras, tan opuesto a esos otros, falsos, pedestres y preocupados por la popularidad, que menciona y flagela.

Ese vínculo para él entrañable que debe tener con la ciudad todo aquel que la ha habitado durante años que ya no se cuentan, lo lleva a fijarse por igual en las dos caras de la realidad habanera. En esos paseos a los cuales invitan los días invernales, descubre sitios y detalles de La Habana que no había advertido. Por ejemplo, un colgador de lámparas de la época colonial le parece un arlequín de Kandinsky; otro le hace recordar una flor de Paul Klee. Pero, de igual modo, tiene ojos para los edificios coloniales convertidos ahora en cuarterías o en oficinas de entidades públicas que le restan grandeza y linaje. Llama por eso a los habitantes de los barrios a crear patronatos que exijan a las autoridades la protección y el mantenimiento de esos inmuebles, para que «no desaparezcan y sus ruinas sean un índice que señale esqueletos y estupideces». Disfruta las calles de anchura deleitosa, pero no deja de alertar acerca del deterioro del Malecón, hermosa joya capitalina que durante largos años ha estado abandonada por la mano oficial, hasta quedar virtualmente inútil. Y advierte sin ambages ni cortapisas que si no se toman medidas urgentes, uno de los atractivos de la ciudad corre el riesgo de quedar «rebajado a camino carretero».

Esa capacidad de integrar todas esas facetas en su aún imperfecto e inconcluso esquema utópico, fue lo que permitió a Lezama Lima centrar su ciudad y aportar lo que, en opinión de Cintio Vitier, constituye «la primera conciencia crítica que cobra La Habana de sí misma en cuanto habitado misterioso y centro de irradiaciones incorporativas».18

V

Al comentar la salida de Tratados en La Habana, Vitier dedicó un amplio espacio a los ochenta y cinco textos de «La Habana» allí recopilados. Elogió «la maravilla de esas páginas diarias» que durante algunos meses Lezama Lima «escribió sobre la vida de La Habana, y que hoy al reunirse y perder el tosco impacto del periódico, se reorganizan en un tiempo sutilmente legendario y a la vez cariñosamente familiar, sorprendiéndonos de pronto, en la lectura larga y sonriente, su calidad miliunochesca de tiempo ganado a la muerte por el aliento y el airoso número». Y afirma que desde las Escenas Norteamericanas de José Martí, «no se daba entre nosotros semejante fiesta de las cosas y el idioma».19

Esa lectura larga a la cual alude Vitier se puede hacer íntegramente ahora, cuando las 113 columnas de la serie aparecen reunidas en un volumen. A diferencia de Analecta del reloj, Tratados en La Habana y La cantidad hechizada, que eran libros simplemente acumulativos, los textos que integran «Sucesiva o Las coordenadas habaneras» constituyen un conjunto orgánico y cohesionado, que reclamaba una edición con entidad propia. Es cierto que, leídos de manera aislada, tal como vieron la luz en el Diario de la Marina, no dejan de recompensar con la inteligente alegría de su lectura. Pero solo cuando se leen en su totalidad podemos valorar en toda su medida el gran aporte hecho por Lezama Lima al desentrañamiento del latido, las fuentes, el estilo y los laberintos de la ciudad. Es entonces, como diría el escritor, cuando esas páginas alcanzan su definición mejor y revelan «todo lo que nos distingue como pueblo, nuestra peculiar sicología, la conducta social que observamos, las pequeñas miserias y los grandes ideales, la vida menuda y la grande».20

Que así quiso Lezama Lima que se leyesen sus columnas, lo evidencia el hecho de que todas llevan el mismo título. También conviene hacer notar que en varias ocasiones vuelve en la serie sobre asuntos ya tratados antes por él, para enriquecerlos e incorporarles nuevos ángulos. Véase, por ejemplo, la columna del 15 de noviembre, en la cual escribe sobre la medida humana de La Habana, un aspecto que aparece insinuado en algunas de sus entregas anteriores. Ahora lo retoma y desarrolla para abordar la relación del artista con su ciudad y resaltar cómo extrae sus fuerzas de ella. Lo ilustra y fundamenta a través de dos figuras muy admiradas por él, Goethe y Pico de la Mirandola. Este último, comenta, sabía que su conocimiento descendía de Florencia y que «solo allí su saber alcanzaba su mayor tensión de la cuerda de su arco». Asimismo, es evidente su preocupación por abarcar una imagen de La Habana que posea un sentido coral y no restringido a unos cuantos aspectos. Eso lo ha destacado Gastón Baquero, para quien «un hombre-mundo, un hombre-universo es lo que vemos pasear por la ciudad translúcida que sale de estas columnas de prensa, reflectores sobre el rostro de La Habana. Lo sucesivo da, como el ojo multiplicador de la abeja, las facetas vivientes de ese ser tan real, respirante y vivo que es la ciudad».21

No obstante, me parece pertinente señalar que a pesar de haberse tenido que adaptar a los requerimientos propios de un medio tan distinto para él como lo era el Diario de la Marina, Lezama Lima no se desvió, en lo esencial, de sus convicciones como escritor. Quien recorra estas páginas hallará las señas de identidad que caracterizan su obra, tanto la reflexiva como la de creación, pues como él mismo declaró en varias entrevistas, su poesía, sus ensayos y su narrativa forman parte del mismo escarbar en la médula del saúco.22 De hecho, en algunos textos no resulta fácil delimitar el lindero que separa al poeta del hombre que reflexiona, pues imaginación poética y divagación meditativa no siempre se bifurcan.

Lezama Lima combina la observación de la realidad cotidiana con su imaginario cultural. Y a propósito de esta última, conviene recordar que la suya es una erudición enciclopédica, basada en una cultura amplia y, en gran medida, ajena. Él, sin embargo, supo hacerla suya al otorgarle su propia identidad y con ello «la extiende a un ámbito en que lo local y lo ecuménico se funden en un legítimo proceso de simbiosis cultural».23 Eso da como resultado una fascinante dialéctica, en la que patria y universalidad vienen a constituir partes de una misma totalidad. Así, en una columna sobre las bajas temperaturas en la capital hallan cabida Catalina la Grande y su pajecillo, Pompeyo y su hermano, Ptolomeo, María Antonieta y el Conde de Cagliostro. El aniversario de la muerte de Antonio Maceo motiva una reflexión sobre la caída de los héroes, sustentada en ideas de Pascal y los griegos. Y en un elogio de la gastronomía habanera se alude a las excursiones persas de Marco Polo. Esas y otras asociaciones y analogías entre referencias dispares son posible gracias a la poderosa imaginación lezamiana.

A ello también acude Lezama Lima como un recurso para introducir en los textos pequeños segmentos narrativos. En el que escribe sobre los circos que se presentan en La Habana durante la etapa que precede a las Navidades, les reinventa la biografía a los artistas. Supone que el trapecista japonés es de Kioto o Yoshiwara, que desde niño su madre le eligió sus primeros y excepcionales saltos. Una noche, de acuerdo al relato lezamiano, se vio envuelto en un incidente, hirió a alguien con un puñal y se vio obligado a huir, justo cuando el circo donde realizaba su aprendizaje se disponía a partir. Esa misma estrategia Lezama Lima la emplea en la columna que dedica a la guagua. En ella transforma a las personas que aguardan en la parada en personajes de un cuento, en cuya acción, por cierto, él también se incluye.

Hay otras páginas en las cuales Lezama Lima demuestra que la inteligencia y la erudición son compatibles con el humor. En una de ellas imagina cómo arqueólogos y paleontólogos reconstruirán dentro de cuatro siglos un partido de béisbol. Especialmente delicioso es el modo como concluye esa columna: «Eso fue algo de lo que pude descifrar al deslizarme por el cronicón, y otras cosas de igual maravilla, pero abrevio y hago punto». Aparte de esos ejemplos en los que se muestra de manera evidente, ese peculiar sentido del humor está presente en su irónico empleo de la referencia culta, en su manera desaliñada de abordar un tema, juguetear con él, abandonarlo momentáneamente tras el rastro de una inusitada digresión, para dejar luego la imagen de un remate concluyente.24 Asimismo, es de resaltar el tono evidentemente lúdico cuando utiliza ornamentos barrocos para transmutar en culteranos elementos y personajes de la realidad cotidiana. Así, un albañil es «el que pone piedras como traspiés a las exigencias comestibles del tiempo»; la guagua, «el monstruo anaranjado y verde»; el joven que emigró a otro país en busca de mejor suerte, «el hijo que tuvo que salir para buscar prodigalidad y cornucopia»; y la frase popular decirle la verdad al pinto de la paloma se transforma en «cantárselas a la paloma más pintada de coral y albura».

«Nadie ha pensado como Lezama; probablemente nadie en América pensará (ni escribirá) como él: sus estructuras mentales e imaginarias encontraron un lenguaje reverberante que podía expresarla de modo inimitable.»25 Con estas palabras del ensayista y crítico peruano José Miguel Oviedo quiero finalizar esta introducción y permitir al lector disfrutar los textos que dedicó a su ciudad quien gustaba llamarse a sí mismo El Etrusco de la Habana Vieja.

Carlos Espinosa Domínguez

Mississippi, febrero 2010-Aranjuez, abril 2024.

1