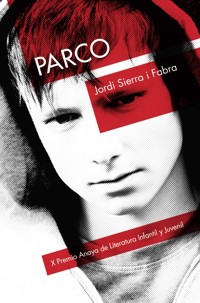

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Bruño

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Castellano - JUVENIL - PARALELO CERO

- Sprache: Spanisch

Cristóbal no sale de su asombro cuando Daniela, una joven desconocida, le revela que ambos murieron veinte años atrás con la promesa de reencarnarse. Pero más atónito queda aún cuando investiga la terrible y fascinante historia contada por Daniela. Es entonces cuando surge el misterio, y también la esperanza de que un gran amor roto renazca. Aunque todavía queda una última clave por desvelar...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 200

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Capítulo primero

El encuentro

LA tarde era espléndida.

Y no solo por agradable, primaveral, apacible, tranquila y cuantos adjetivos calificativos se le ocurrieran.

Era espléndida porque se sentía en armonía con el universo, en paz consigo mismo, en un estado casi alfa de quietud y serenidad. Como si el mundo se hubiera detenido de pronto y le hubiese atrapado en un segundo de puro nirvana.

Ni siquiera sabía de dónde le venía.

Era… uno de esos momentos, nada más.

Un momento casi mágico.

¿Y qué hacía uno en un momento así?

Desde luego, no encerrarse en casa.

Cristóbal contempló el parque. Acababa de aparecer de la nada, ante sus ojos. Un flash. ¿Cuándo había sido la última vez que paseó, con las manos en los bolsillos y ninguna urgencia en el corazón o en la mente? ¿Y cuándo la última vez que fue en un parque?

¿Era posible que la respuesta fuese… nunca?

Se detuvo y miró a derecha e izquierda, igual que si se sintiera culpable por lo que iba a hacer. Por supuesto, nadie reparaba en él. La gente caminaba sin más, perdida en sus propios problemas y en su mundo. El espacio estaba lleno de hormigas humanas cruzándose en la distancia como estrellas de un universo infinito, sin fijarse unas en otras, sin mover siquiera una antenita en señal de reconocimiento. Nada. Unos miraban el suelo, otros los escaparates, unos el paso de cebra calculando si algún coche se dignaría parar, otros iban con la vista perdida en ninguna parte. Lo que marcaba sus vidas era el reloj.

Tic-tac.

Pasos controlados. Tiempo consumido. Danza de urgencias. Momentos quemados. Prisa.

Cristóbal volvió a mirar el parque.

Árboles, un lago, niños jugando, abuelas rezumantes de amor, parejas, hombres leyendo el periódico, algún solitario ocasional, bullicio y silencio.

Sí, ¿por qué no?

Siguió su instinto. Cruzó la acera, atravesó la calzada, aceleró el paso ante la llegada del último automóvil impenitente y buscó la puerta de acceso. El parque estaba vallado en todo su perímetro, y un seto alto y espeso impedía ver el interior. Las casas crecían y lo envolvían por los cuatro costados, lo aprisionaban entre su solemnidad. Cristóbal sabía que, allí dentro, se sentiría igual que en una isla. Era un reclamo.

La puerta estaba a unos veinte metros a la izquierda. Se encaminó hacia ella y dejó atrás la última frontera. Nada más dar los primeros pasos en aquel paraíso perdido se alegró de estar allí. Todo cuanto había imaginado era verdad, y multiplicado por diez. Los árboles eran altos y muy frondosos, de troncos gruesos y regios; el lago estaba cubierto de nenúfares y flores, e incluso había peces de color rojo vivo; los niños dejaban oír sus gritos mientras jugaban en una zona reservada para ellos; las abuelas los contemplaban con el orgullo de quien acaricia la vida sumergiéndose en cada instante como si fuera el del epílogo; las parejas ocupaban los bancos, los huecos, el césped, los paseos, con sus manos, sus cuerpos y sus mentes entrelazados; los que leían el periódico y los solitarios ocasionales en general flotaban en su propia burbuja de tiempo. Exactamente como había imaginado. Bullicio y silencio.

Cristóbal llenó sus pulmones de aire.

Estaba en medio de la ciudad, de la polución, de la contaminación, pero allí dentro él también tenía su propia burbuja.

Deambuló sin rumbo, sintió el suelo de tierra bajo las plantas de los pies, se apartó de la zona de juegos infantiles por mera inercia y se perdió en el primer recoveco para internarse por una avenida arbolada, más umbría que el resto. El sol de la tarde ya no caía allí, así que, por extraño que pareciera, no había nadie. Ni siquiera una pareja anhelante de soledad.

Se sentó en un banco de madera.

Y se rió de sí mismo al tiempo que soltaba un bufido de aire.

Quizá tuviera alma de poeta; quizá fuera uno de esos que, en el fondo, aman lo bucólico y el día menos pensado descubren que lo suyo es la naturaleza.

Se echó hacia atrás en el banco y apoyó la cabeza en el respaldo. Extendió los brazos a ambos lados. Luego cerró los ojos.

No supo cuánto tiempo transcurrió.

Su mente volaba libre, su cuerpo permanecía ingrávido, su alma rebosaba quietud.

Así que pudieron ser unos segundos, o unos minutos.

Una eternidad.

Hasta que, de pronto, experimentó una extraña sensación.

Y abrió los ojos.

Ella estaba allí.

Normal, tirando a atractiva, no muy alta, no muy delgada, no muy más ni muy menos que otras chicas. Tenía el cabello negro y largo, los ojos negros y grandes, y vestía una blusa negra y ajustada. Le gustaron sus labios, de terciopelo rosa; y sus manos, de satén blanco. Le gustaron sus piernas, de rodillas para abajo asomando al final de una falda breve; y su pecho, ajustado sobre el centro de su dimensión cósmica.

Una agradable visión.

Y lo estaba mirando a él. Fijamente.

Cristóbal parpadeó. Allí no había nadie más; y ella, desde luego, más que mirarlo… parecía como si lo atravesara. Su expresión era de… ¿asombro?, ¿sorpresa?, ¿incredulidad?

¿De dónde había salido?

Cristóbal movió la cabeza. Primero miró a la derecha. Después a la izquierda. No había nadie. Y nada era superior al reclamo de aquella presencia, y mucho menos aún al de su mirada.

Una mirada líquida que muy despacio iba convirtiéndose en melancólica sonrisa.

No supo qué hacer.

Y tampoco tuvo mucho tiempo para pensarlo.

La chica se acercó inesperadamente. Él se incorporó para sentarse mejor por si, después de todo, tenía que echar a correr. Ella no se detuvo delante de él; se sentó a su lado. Sus manos se unieron en un gesto de nerviosismo acentuado por la blancura que ahora presidía sus facciones. El pecho le subía y le bajaba con fuerza, a estímulos de su respiración y por los efectos de un corazón que latía con inusitada violencia. De cerca era aún más agradable, más exquisitamente normal, más hermosamente natural.

–Hola –le dijo ella.

Voz cristalina.

–Hola –vaciló él.

Y la aparecida formuló la pregunta:

–¿Sabes quién soy?

AQUELLO le pilló de improviso.

Si la conociera, la recordaría, estaba seguro. No había tenido un pasado tan sobrado de chicas como para olvidarse de una. Claro que, a lo peor, ella tenía diez años la última vez que se vieron, en cuyo caso…

–No –fue sincero.

Esperaba que le aclarase el misterio, que le diera una pista, un indicio. En lugar de eso, la chica bajó la cabeza y sus ojos se posaron en sus propias manos, ahora más y más nerviosas, con los nudillos blanqueados a causa de la presión que ejercían la una contra la otra. Tenía la piel muy suave, un cutis muy fino. Ni un átomo de acné, al contrario que él.

Y olía muy bien.

A leche y miel.

–Lo siento –dijo Cristóbal.

Ella siguió quieta. Ningún «no importa». Ningún «está bien». Ningún «no pasa nada».

–¿Qué… sucede? –vaciló él.

Levantó la cabeza y lo miró de golpe. Sus ojos estaban ligeramente más húmedos. Pero no parecía dispuesta a llorar. Más bien era un conato de emoción que pugnaba por salir a flote y ella se ocupaba de mantener hundido en el fondo de su ser.

–Me llamo Daniela –reveló.

–Yo, Cristóbal.

Primera sonrisa. Un atisbo.

–¿Cristóbal? –murmuró–. Me gusta.

–Daniela también es… bonito.

–Gracias.

Ni en sus más remotos sueños habría imaginado jamás que una desconocida lo asaltara en mitad de un parque. Eso demostraba lo idiota que había sido por no pasear nunca por alguno. Tal vez esas cosas fueran normales en los parques.

–Andrés también era muy bonito –volvió a hablar Daniela.

Cristóbal no supo qué contestar.

–¿Te recuerda algo el nombre de Andrés? –preguntó ella.

–No.

Debía de ser una pregunta importante y él acababa de darle la respuesta equivocada, porque Daniela cerró los ojos y no ocultó su desilusión y lo que parecía un límite en su resistencia. Tembló un poco más, o mejor dicho, se estremeció. No hacía frío, al contrario, pero se le puso la carne de gallina. Trataba de contener los nervios, pero no le era fácil. Cristóbal volvió a mirar a derecha e izquierda. Aquello no tenía sentido.

–Dios… –suspiró la chica.

–Yo tengo que… –él hizo ademán de levantarse.

Daniela se lo impidió.

–No, espera –le sujetó por un brazo, y ese contacto fue lo mismo que si hubiera agarrado una brasa ardiente. Lo soltó de inmediato, más aún al ver que él volvía a sentarse–. Por favor…

–¿Estás bien? –Cristóbal experimentó una especie de arrebato de ternura.

–Dame cinco minutos, por favor –le suplicó ella–. No estoy loca, ni hay ninguna cámara oculta por aquí, ni… Por favor.

–Yo es que creo que te equivocas –fue sincero él.

–No, no me equivoco.

–¿Estás segura?

–Sí, completamente –asintió con firmeza.

–¿Me conoces de algo?

En lugar de responder su pregunta, le formuló otra:

–¿De verdad no recuerdas nada?

–¿De qué?

–De ti, de mí, de nosotros.

–¿De nosotros?

–Andrés y Ángela.

–¿Quién es Ángela?

–Yo.

–¿No decías que te llamabas Daniela?

–Me llamo Daniela ahora. Hace años yo era Ángela.

–Espera, espera… –cada vez se sentía más confuso–. ¿Te has cambiado el nombre, es eso?

–No, And… Cristóbal –rectificó a tiempo–. Hace veinte años yo me llamaba Ángela.

Le miraba tan fijamente, con aquellos ojos tan negros, limpios y tristes, que hasta tardó en sumar dos y dos. La realidad penetró despacio en su mente. Veinte años. Veinte años. Veinte años.

¿Veinte años?

Daniela no tendría más allá de dieciocho o diecinueve.

Cristóbal no ocultó su incredulidad. Arqueó las cejas.

–Te has hecho un lifting impresionante… –trató de bromear.

–Esto es importante –la chica posó su mano sobre la de él. Era su segundo contacto. Volvió a quemarse, pero no la apartó. Su voz tembló todavía más al agregar–: Por favor, es muy importante. Es… –logró contener su propia emoción tragando saliva.

–¿Por qué no me dices qué está pasando? –suspiró él.

–Debería ser lo mejor –repuso la chica.

–Pues adelante.

–No es fácil. Si no recuerdas nada…

–Inténtalo.

La nueva pausa fue muy breve. Sintió aquellos ojos inmersos en los suyos, y una mano ardiente que le removía el estómago. De pronto, ella parecía más niña y más mujer al mismo tiempo, y su mirada se le antojó aún más triste, aunque también había en ella destellos de esperanza, de amor, de renacida ternura. Daniela llenó sus pulmones de aire. Luego lo soltó de golpe, a bocajarro.

–Hace veinte años quedamos en vernos hoy aquí, Cristóbal. Hoy, siete de mayo, a esta hora. Y has venido. Estamos aquí los dos. Lo que no acabo de entender es… cómo es posible que no lo recuerdes y, en cambio, estés aquí.

AHORA sí lo supo a ciencia cierta: estaba loca.

Cristóbal se removió, inquieto. La mano de Daniela seguía sobre la suya. No era una presión, sino más bien un apoyo, un descanso. La retiró con pereza para unirla a la otra y se llevó las dos, plegadas, a los labios.

–No lo recuerdas –suspiró, profundamente abatida.

Cristóbal se dispuso a marcharse, aunque fuese a la carrera. Parecía inofensiva, pero eso nunca podía saberse del todo. Por allí cerca había un manicomio, seguro. Aun así, se quedó mirándola cinco segundos más.

Y entonces ella rompió a llorar.

Fue como si algo le clavara al banco, igual que si un peso enorme le aplastara, impidiéndole levantarse. Si había una cosa que nunca resistía, eran las lágrimas de una mujer, joven o adulta. Le podían. Y Daniela estaba llorando con un sentimiento, una pasión y una vehemencia que le impregnaban. Destilaba dolor por todos los poros de su cuerpo. Le pasara lo que le pasara, le hacía daño, lo sentía en lo más profundo de su ser.

Se sintió muy extraño.

Para una vez que entraba en un parque y se sentaba en un banco…

–¿Por qué yo sí y tú no? –preguntó ella mientras volvía a mirarle.

Él guardó silencio.

–¡Estás aquí! –cerró las manos y las convirtió en puños crispados. Las lágrimas caían por su suave rostro dejando caminos húmedos en la piel.

Ahora sí la encontró realmente guapa.

Llorando.

Femenina, vulnerable, inocente.

Pero… ¿qué estaba pensando? ¿Se había vuelto loco él también?

–No entiendo nada –comentó.

–Tu subconsciente –dijo Daniela–. Tu subconsciente lo sabe, pero tú no has conectado aún con él. No puede haber otra explicación.

–Oye, ¿te encuentras bien?

–¡Estaba en la gloria! –casi gritó la chica–. ¡Cuando te he visto, el corazón me ha dado un vuelco en el pecho, y ha sido…! ¡Dios, tanto tiempo esperando, preguntándome si tú…!

–Dices que me conoces, que hace veinte años quedamos en vernos hoy aquí. Pero resulta que yo tengo diecinueve, así que esto no tiene mucho sentido, ¿verdad? –siguió buscando un atisbo de amabilidad a pesar de todo.

Daniela sorbió sus lágrimas. Se pasó el antebrazo por la nariz y luego el dorso de la mano por debajo de los ojos.

–Dime solo una cosa, And… Cristóbal –por segunda vez estuvo a punto de llamarlo Andrés–. ¿Por qué estabas aquí, en este banco, hoy, a esta hora?

–Pues… –hizo memoria, pero la explicación seguía siendo la misma–: Por casualidad.

–¿Estás seguro?

–Claro. Paseaba sin nada que hacer, cosa rara, porque siempre voy acelerado, y de pronto he visto el parque y he entrado.

–Y te has sentado en este banco.

–Sí.

–Nunca habías estado aquí antes.

–No.

–¿No te parece raro?

–No, ¿por qué habría de parecérmelo? Todos hacemos cada día cosas que no hemos hecho antes, y repetimos también las de siempre.

–¿Tú crees en las casualidades?

–Sí.

–¿Crees que es una casualidad que hoy, siete de mayo, a esta hora, hayas pasado por delante de este parque, y hayas entrado, y te hayas sentado en este banco precisamente?

–Sí –repitió él.

–Entonces, ¿cómo es que yo te estaba esperando, y sabía que vendrías?

–Pero si tú y yo no nos conocemos de nada –abrió los ojos para agregar–: ¿Verdad?

–Te estaba esperando –insistió ella–. Y aunque nunca te había visto, te he reconocido.

–¿Cómo vas a reconocerme si dices que nunca me habías visto?

–Te olvidas del alma, Cristóbal.

Una visionaria. Tal vez peor: de una secta. Eso sí le preocupó.

–Me gustaría seguir hablando, pero es que…

Volvió a detenerle. Ya no lloraba. Ahora fueron sus dos manos las que le frenaron. Las sintió en las suyas. Eran muy bonitas. Manos inocentes.

–Espera –suspiró Daniela–. Por favor… Has dicho que no tenías nada que hacer, y que acababas de llegar. ¿Puedo contarte una historia?

–No sé.

–Cinco minutos, quizá diez. Escúchame y si después quieres, te vas. Pero déjame que te la cuente, por favor.

–¿Una… historia?

–Sí. Y te interesa. Te lo juro.

Era verdad: no tenía nada que hacer.

Y al fin y al cabo, estaba intrigado.

Si no estuviese loca…

–De acuerdo –se resignó–. Adelante.

–HACE veinte años –comenzó a decir Daniela–, una pareja de jóvenes se enamoró perdidamente. Eran dos jóvenes como tantos otros, ni más ni menos. Basta mirar a las parejas que pasean por aquí mismo, en este parque, y les verás a ellos. El chico tenía diecinueve años, y la chica dieciocho, aunque de hecho solo se llevaban siete meses. ¿Me sigues?

–Sí.

–¿Qué día naciste?

–El 9 de diciembre.

–Yo el 7 de julio.

Siete meses, con dos días de diferencia. Lo captó.

Pero no dijo nada.

–La forma en que ellos se amaron fue… –Daniela sonrió por primera vez, muy tenuemente, con una ternura absoluta–. Hay muchas formas de quererse, ¿sabes?, pero la suya era… total. Un amor puro, increíble, alucinante. Un amor especial como hay pocos. Y ellos lo sabían. Todos los enamorados del mundo creen que su amor es único y distinto, pero el de ellos sí lo era. Estaban hechos el uno para el otro, se tenían y deseaban fundirse en uno solo, cuando estaban juntos el tiempo se aceleraba y cuando estaban separados se hacía eterno. Cada beso, cada caricia, era un puro sentimiento desnudo. Podían pasarse horas mirándose a los ojos y nada más. Pero cuando se acariciaban, se besaban… Oh, Dios, entonces… No hay palabras para describir esa emoción.

–Romeo y Julieta.

No lo dijo como chiste, sino más bien como un simple comentario. Pero Daniela lo miró de hito en hito con el ceño ligeramente fruncido.

–¿Por qué has dicho eso? –vaciló.

–No sé –él se encogió de hombros.

–No, lo has dicho por algo, seguro.

–No creo…; no sé, de verdad.

–Cristóbal, todo tiene un sentido. Pensamos que el azar y la casualidad nos marcan el camino, pero… hay un destino. Ahora estoy más segura que nunca.

–¿Y cómo sabes tú toda esa historia?

–Déjame seguir –suplicó Daniela. Y reanudó su explicación–: Ellos se juraron amor eterno a la semana de conocerse. Fue… brutal. Sus vidas cambiaron de raíz. Aquel sentimiento era tan intenso que… se ahogaban de amor, ¿comprendes? Bueno –bajó un momento la vista–, supongo que el amor es maravilloso, pero también vuelve el cerebro del revés y te hace sufrir de una forma que… Hay siempre un antes y un después. ¿Sabes de qué te hablo?

Cristóbal nunca había estado enamorado así. Ni siquiera ahora.

Ni siquiera de Leticia.

–Continúa –eludió la respuesta.

–Acabas de mencionar a Romeo y Julieta, los amantes inmortales. ¿Conoces su historia?

–¿Y quién no?

–Bien –aceptó Daniela–. Porque ese chico y esa chica también murieron, ¿sabes?

Cristóbal no se movió.

–Pocos meses después de conocerse y enamorarse, él se puso enfermo. Nadie pensó que fuera nada grave, pero cuando le llevaron al médico y le hicieron las correspondientes pruebas, le diagnosticaron una extraña enfermedad del corazón. Una de esas raras cosas que siempre creemos que les pasan a los demás, y que cuando te tocan a ti…, te preguntas: «¿por qué a mí?», sin mayor razón que la de pensar que «a alguien tiene que tocarle» –ahora hablaba despacio, desde lo más denso de su sentimiento, como si pudiera ver al chico enfermo de su historia–. En unos pocos días no solo cambió su vida, sino la de ella. Eran muy jóvenes para enfrentarse a algo tan cruel. Cuando se piensa que todo está por llegar, que la vida es hermosa y que el tiempo está en tus manos, y alguien cierra la puerta de golpe…

Volvió a llorar. Dos lágrimas saltaron de su barbilla tras recorrer en un santiamén el camino abierto por las anteriores en sus mejillas.

Cristóbal maldijo no llevar encima un pañuelo.

–Él se apagó en apenas unas semanas –murmuró Daniela–. En un abrir y cerrar de ojos perdió cuanto tenía…, salvo el amor de su novia. Postrado en cama, enfermo, sin esperanzas, muriéndose… Toda su vida perdida, todos sus sueños rotos. Y si es duro para el que se muere, porque deja este mundo, déjame decirte que puede que sea más duro para el que se queda. Quien muere dice adiós, se acabó. Pero el que se queda no hace más que recordar, sentir el dolor de la ausencia día a día. Ella no hacía más que preguntarse si existiría el mundo sin él, y la respuesta era no. ¿Cómo iba a existir el mundo sin él, sin su amor, sin esperanza alguna? Cuando sus amigas le decían que le olvidaría, que conocería a otro, que era muy joven, ella se negaba a creerlo. No podía ni imaginarlo. ¿Enamorarse de otro? ¿Cambiar solo por haber transcurrido unos años? Imposible, imposible.

Por segunda vez se pasó el antebrazo por la nariz.

–No llevo pañuelo encima –se excusó él.

–No importa, aunque debo parecerte…

–Sigue –la alentó.

Sentía curiosidad.

Daniela le cubrió con una de sus miradas totales.

Afecto, cariño, ternura, sorpresa, incomprensión, duda…

–Ella rezó. Rezó como nadie ha rezado jamás. ¡Habría hecho lo que fuera por devolverle la vida a quien más quería en el mundo! Por ese motivo buscó, y buscó, y buscó. ¿Qué? Una esperanza, un camino, una paz… ¡Algo en lo que creer! ¡Se negaba a aceptar el hecho de que eso era todo! ¡No podía ser todo! ¡Le quería demasiado para resignarse! –sus últimas frases fueron pronunciadas desde la vehemencia y la pasión. Tuvo que atemperar sus emociones antes de reanudar la historia. Y cuando lo consiguió, dijo aquello de la forma más sencilla y apacible–: Entonces encontró esa esperanza. Y lo hizo a través de algo de lo que había oído hablar mucho, pero de lo cual lo ignoraba todo, porque pasaba de ello: la reencarnación.

Cristóbal abrió tanto los ojos que se vio obligado a parpadear dos o tres veces. Como si fueran a caérsele de las órbitas.

Loca era poco.

Aquella era la prueba.

–En unos días lo aprendió todo acerca de la reencarnación. Y creyó en ella. Creyó firmemente en ese extraño y milenario ritual, o lo que sea. Si mil millones de hindúes, tibetanos y otras gentes están seguros de que es real, ¿por qué iba a dudar, cuando necesitaba creer más que nunca en su esperanza? –se detuvo para preguntarle–: Sabes lo que es la reencarnación, ¿no?

–Una persona muere y su alma vuelve a la vida metiéndose en el cuerpo de otra que nace.

–Bien –suspiró Daniela una vez más.

–¿Bien, qué? –vaciló él al ver que no seguía.

–¿Es que no lo entiendes?

–No.

La pausa fue más breve. La mirada más intensa. La presión de sus manos desesperada.

–Ellos eran Andrés y Ángela entonces, hace veinte años –dijo la chica–. Hoy somos tú y yo, Cristóbal.

–¿TE estás riendo de mí? –fue lo único que se le ocurrió decir.

–No, claro que no.

–¿Hablas… en serio?

–¿Tengo aspecto de bromear?

Después de llorar, de contar aquello, de convertirse en un sentimiento desnudo en mitad del silencio de aquella zona del parque, lo que menos tenía era aspecto de bromear.

–No –concedió Cristóbal.

–Entonces acabaré de contarte la historia –prosiguió Daniela.

No sabía qué cara poner, ni cómo tratarla, ni qué decir.

–Será lo mejor –dijo.

–Ángela le habló de la reencarnación a Andrés. Para entonces, a él apenas si le quedaban dos o tres semanas de vida, y no siempre estaba consciente. Puede que eso sea lo que ha influido en tu actual estado –vio que Cristóbal se movía inquieto y siguió sin darle tiempo a más–: Le dijo que era su única esperanza. La única de verdad. No podían evitar su muerte, el presente se les había roto, pero, ¿y el futuro? Si creían en la reencarnación, había una esperanza. Y por remota que fuese, cuando no se tiene nada y se cree que se ha perdido todo… –Daniela levantó la cabeza, miró los árboles y esbozó otra leve sonrisa–. Primero fue Ángela. Después fue Andrés. Ella le convenció. Le dijo que si lo deseaba, si le hablaba a su alma cada día antes de morir, esta volvería sin haber olvidado el amor de su anterior dueño. Andrés tenía que luchar, vivir en la eternidad por el amor de Ángela –dejó de mirar los árboles y depositó en Cristóbal una hermosa sonrisa–. Al final, los dos sabían que si su amor era lo bastante fuerte, y lo era, en un tiempo volverían a encontrarse.

–¿Cuándo? –Cristóbal se oyó preguntar sin darse cuenta, atrapado por la magia de las palabras de Daniela.

–No sabían cuándo, pero eso tal vez fuese lo de menos. Se dijeron que su amor lo superaría todo, todo, incluso el tiempo. Aunque tardaran mil años, su destino consistía en volver a estar juntos, aunque fuese con otro aspecto, porque eso también era lo de menos. Un día se encontrarían y se reconocerían.

–¿Y la edad? ¿Y si él tenía ochenta y ella diez?

–Sabían que no sería así. Su amor tenía que seguir siendo puro y natural. Además…

–¿Y lo dejaron al azar o…? –la interrumpió él.

–Por si acaso, convinieron una cita. Cada veinte años, en tal día como hoy, a esta hora, los dos acudirían a este parque, o a lo que hubiera aquí.

Cristóbal encontró por fin un resquicio. Si estaba loca, era inofensiva. ¿Acaso él no ayudaba a evitar la extinción de las ballenas o la matanza de las focas? Pues aquello era casi lo mismo. Un acto de piedad hacia una desconocida capaz de narrarle la historia más increíble jamás contada.

–Un momento, un momento –la detuvo–. Dices que decidieron eso hace veinte años.

–Sí.

–¿Y que cada veinte años los dos…?

–Sí.

–O sea, que solo han pasado los primeros veinte años –quiso dejarlo aún más claro.

–Claro, por eso estamos aquí.

–Entonces no puede ser –expresó él casi en tono triunfal–. Andrés murió, pero Ángela seguirá viva hoy y tendrá treinta y ocho años.

La tristeza volvió a ensombrecer la expresión de Daniela.

–Eso… no es así exactamente –musitó sin apenas voz.

–¿Por qué no? Dos y dos son cuatro.

–Porque yo me suicidé al día siguiente de morir tú. Por amor.

LA cara de Cristóbal resumió lo que sentía.

–Debes creerme. Te digo la verdad –manifestó Daniela.

–Mira, esto no es… –sonrió irónico alzando la comisura del labio–. Va, ¿quién te envía? ¿Es Santiago?

–No conozco a ningún Santiago.

–Pues entonces hay una cámara oculta, vale.