Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

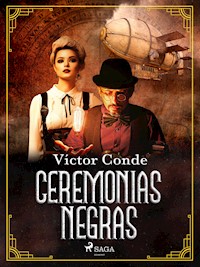

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Con una desbordante capacidad imaginativa digna del mejor William Burroughs, Victor Conde nos presenta la historia lisérgica de un escritor que descubre un crecepelo capaz de imbuirlo de las ideas más geniales para escribir. Resulta que el crecepelo está hecho de una sustancia que podría contener restos del estornudo de Dios. Para averiguar la verdad, nuestro protagonista se embarcará en una aventura alucinógena y desternillante de la que nadie saldría indemne.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 309

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Víctor Conde

Ángulos del tiempo orthogonal

(EJERCICIO DE CALIGRAFÍA TELÚRICA)

(Manuscrito encontrado en circunstancias inusuales) Por Víctor Conde (escritor en circunstancias inusuales)

Saga

Ángulos del tiempo ortogonal

Copyright © 2022 Víctor Conde and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788726947717

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.

SINOPSIS

Un escritor descubre un crecepelo que, al aplicárselo, le permite tener ideas extravagantes que van más allá de cuanto él pudo imaginar nunca. Se trata del Nymbor, una sustancia milagrosa que podría contener partículas del estornudo de Dios. ¿Pero quién lo fabrica, y quién tiene acceso al engrudo original de moco divino? Eso es algo que nuestro protagonista deberá averiguar a través de un viaje absolutamente lisérgico a través del mundo de la escritura creativa…

Para Beatriz, que ama tanto

como yo el mundo de los libros.

Y el de las ideas raritas.

Exterminemos cualquier pensamiento racional.

W. Burroughs, El almuerzo desnudo.

Hay preguntas superiores a la Razón

pero que están por debajo de la Dorada Medianía.

Si se desea salvaguardar la razón, no hay que abrumarla con

preguntas superiores a sus fuerzas.

Lev Shestov.

PRIMERA PARTE

EL NYMBOR

CAPÍTULO 1: CHRONO-MAGNON

5 DE JULIO

Soy un castillo embrujado por mi obra.

Siempre lo he sabido, solo que hasta ahora no había querido expulsar a los fantasmas. Son ellos los que quieren expulsarme a mí, pero aún no se han puesto de acuerdo en la forma. Esto de escribir, aunque no he logrado convertirlo en una profesión, se me dio bien desde niño. Yo era el típico empolloncete —aún no conocíamos la palabra nerd— cuyas redacciones se leían en voz alta en la clase de Lengua porque le molaban a la profe. No podía elegir los temas, sino que venían impuestos desde arriba por esa voz que apenas contaba como presencia dentro del aula, a la que llamábamos señorita Bermúdez, y que siempre pensé que escondía una historia siniestra. Seguro que aquella mujer no estaba allí por placer, porque lo deseara, aguantándonos a nosotros. ¿Quién podría querer malgastar su vida encerrada en una habitación todos los días con un montón de monstruitos ruidosos y desobedientes? Seguro que la señorita Bermúdez era una agente del KGB que se había pasado a Occidente en la época de la Guerra Fría. Su edad encajaba en la teoría, además de su moño estilo tolerancia cero. Y aquel trabajo era su tapadera para pasar desapercibida ante los de contraespionaje. Brillante, doctor Seuss. Solo cuesta diez céntimos averiguar por qué estamos en este mundo.

Supongo que solo en el momento de su muerte, que ya habrá acontecido pues les hablo de hechos que ocurrieron hace más de veinticinco años, esto se revelaría con claridad, y todos los rumores saldrían de sus guaridas, pues ciertos nexos causales solo se hacen patentes cuando fallecemos. Como si al salir del cuerpo el alma dijera: «¡Bien, ya me tenéis, mamones, esto es lo que soy!», y se convirtiera en una de esas telarañas de hilos rojos clavados a una pared que muestran las intrincadas relaciones entre sucesos y personas. El hilo que enlazaba a la señorita Bermúdez con este chaval que se sentía orgulloso de que leyeran sus textos en clase era un viaje por el acueducto de París, desde Rusia hasta España, pasando por el canallesco mal gusto de los exámenes de oposición al Estado. ¿A qué estado? Al de bienestar seguro que no.

MIRO AL SOL NACIENTE CON ESPERANZAS DE QUE LA HISTORIA PERMANEZCA COHERENTE, AL MENOS HASTA QUE ALCANCE UN FINAL SATISFACTORIO. LOS PÁJAROS CANTAN.

No siempre somos conscientes de la existencia de esos hilos, de esas interrelaciones, si quiere usted llamarlas así. Pero los hechos ocurren normalmente como consecuencia de otros hechos anteriores, y de nuestra reacción con respecto a ellos —y no como siempre han pensado las culturas árabes, esto es, que nada tiene relación causal entre sí, pues cada evento que ocurre en el universo no es más que «la voluntad de Allah». Para el árabe medio, el cosmos no es más que un gigantesco saco de sucesos estocásticos—. Por ejemplo, piense en el día quince de febrero de 1933. Según el calendario, aquel día fue lluvioso y desapacible, pero también fue descrito como «una tarde dorada» por el reverendo Charles Lutwidge Dodgson cuando salió de paseo con un par de chiquillas, hijas de sus amigos, y se inventó para entretenerlas una desquiciada historia sobre una niña que persigue a un conejo a través de una madriguera que conduce al centro de la Tierra. Si sigue el hilo rojo de ese suceso, se dará cuenta de que no fue casualidad. ¿Qué probabilidades había de que un clérigo aburrido y con una imaginación que hoy llamaríamos calenturienta saliese con una barca y varias niñas en un día húmedo en el que cualquier persona cuerda cambiaría su paseo por una taza de chocolate, y más habiendo niños de por medio? Muy pocas. Simplemente, aquel día escuchó las maquinaciones de un ser invisible cuya mente vibraba con los mismos armónicos del reverendo, haciendo que la mente de este último entrara en rapport con un mundo subetéreo del que se creyó partícipe, cuando no fue más que un eco. Creación. Una pieza en un solo acto dirigida por el reverendo Dodgson y con efectos especiales a cargo de dos niñas aburridas.

Hay hombres que llaman a los días lluviosos «tardes doradas». También los hay que evitan meter la mano dentro de la boca de un buzón o en las máquinas que adivinan la suerte por temor a contagiarse con enfermedades raras. ¿Es Alicia un sinónimo criptolálico para «transmigración del alma»? De todo hay en la viña de san Dick.

YO: (Aprendiendo a escribir diálogos no racionales) ¡Eh, Alicia, al fin te escapaste del manicomio, pero solo te sirvió para caer en tu propio manicomio interior!

ALICIA: (Mirándome con cara de quién cojones te crees que eres para juzgarme, imbécil de clase media) Ya, pero yo sigo sabiendo cocinar macarrones, y tú no. Fastídiate. (No sabe por qué ha dicho eso).

Pero no es de clérigos imaginativos ni de hilos clavados en paredes de lo que he venido a hablarles, sino del increíble Nymbor. Ese objeto de uso diario que descubrí una tarde, tras la visita a casa de mis amigos bohemios, y que se ha vuelto parte inseparable de mi vida. El Nymbor, entelequia surgida de la mente de esos narradores de cuentos a los que tanto nos gustaría parecernos los emborronapáginas mediocres, y que se hipostatizan en la figura mesiánica de Segundo de Chomón. Lo sé, él no era escritor, pero como si lo fuera, porque escribía con luz en lugar de con palabras. Fue el primero de todos nosotros, el primer lapso-soñador. El primer iluminado. El primer nymboriano puro. El primer friki. El primer hombre de Chrono-Magnon perdido en los entresijos surreales del tiempo.

Pero antes, dejen que les hable un poco de Begoña y de su entomosirosis.

6 DE JULIO

Ah, por cierto, me llamo Miguel Dévil. Miguel Dévil Pradera Soto. A mi padre le jodía que no veas ponerme Ángel de segundo apellido, porque nunca se ha llevado bien con la Iglesia. Era como el chiste ese de que mi padre era tartamudo y el cura un hijoputa, don Pepepepepedro. De modo que así me quedé yo. Miguel Dévil. Dato insustancial donde los haya, pero importante para esta historia.

7 DE JULIO

Si ahora les pusiera una ley silogística sobre el tapete, será obligación suya aceptarla hasta que puedan invalidarla lógicamente. O eso dice la teoría. Por ejemplo, si les digo: todos mis amigos son escritores, y todos los escritores están un poco locos, entonces se puede asegurar que todos mis amigos están locos. ¿Verdadero o falso? Se quedarían con la duda hasta que pudieran demostrar que me equivoco. Si hubieran conocido al grupo de té de los viernes, pocas ganas les quedarían de hacerlo, porque estaban todos chiflados, del primero al último; y yo, en medio de ellos, me elevaba con la solemnidad de un rey de reyes hasta que mi frente tropezaba con el techo.

El grupo lo conformaban mis viejos amigos del instituto, con los que todavía mantenía el contacto. Eran cinco, conmigo seis, y aunque algunos vivían bastante lejos de mi casa, cogían el coche o el tren o lo que hiciera falta para poder estar aunque fuera un ratito en las fiestas que montábamos una vez al mes. En una ocasión hicimos un concurso a ver quién llegaba a la reunión en el vehículo más asombroso, o de la manera más original, y dejando aparte que tuve que abrir el techo corredizo del salón para que cayera dentro el paracaidista —fue quien ganó el concurso—, Begoña se quejó y nos hizo salir fuera para ver el cadáver de una tortuga gigante muerta por agotamiento y dos mochilas llenas de comida para su jinete. No se lo dimos por válido. No nos gusta la crueldad con los animales, aunque tenga sentido artístico.

Begoña era la mejor de todos nosotros. La más genial, la más comprometida, la más enganchada a todo tipo de sustancias, la que mejor encajaba en el prototipo del artista hippie de principios de milenio. Desde que estaba en la escuela sabíamos que iba a terminar destacando en algo que la convertiría en una mujer rica, aunque todos dábamos por sentado que ese genial descubrimiento vendría del lado de la Química o la Farmacia. Pero no fue así. Ganó un montón de dinero que se despalilló en tonterías, pero el catalizador fue una idea que tuvo en el campo de la moda: se le ocurrió que si la persona media occidental absorbe información igual que lee, de izquierda a derecha —es decir, es levo-dextra—, entonces es lícito pensar que esa técnica de absorción también se aplica a la moda. Por lo que diseñó una línea de ropa que no era simétrica, sino que se «leía» de izquierda a derecha, absorbiendo en el proceso diferentes capas de información. Si mirabas a un hombre o a una mujer vestida con un traje diseñado por ella, su parte derecha —es decir, tu izquierda si la mirabas de frente— estaba adornada con cosas que iban de más a menos, de más a menos barroco, de mayor a menor interés, según una escala de alucinancia 1 emocional.

Nuestra querida Begoña, siempre subordinando las formas a lo subyacente. Y siempre intentando que sus preciosos pechitos que no necesitaban sujetador para mantenerse erguidos alcanzasen la sublimación de la manera más conspicua.

Su principal problema eran las drogas, cómo no. Engañada por la subcultura de los barrios, se creyó que era indestructible y que consumir cosas como demerol, dolofina, cocaína, crack, delaudid, eukodal, diosane, opio, pantopón, palfium, diocodid, soma o linfoperianomas ácidos no iba a poder contra su inquebrantable baluarte físico. Pero se equivocó. Fue eso lo que hizo que perdiera su empresa de moda. Y ya en las últimas reuniones, en cuanto se pasaba un poco tomando algo tan simple como café, sus manías persecutorias y sus enfermedades mentales salían a la vez de la madriguera.

Lo más sobrecogedor para los amigos que la veíamos caer en el fondo de una de estas crisis era su entomosirosis, o estado alterado durante el cual el enfermo cree que su cuerpo empieza a supurar insectos por todas partes y por todos sus orificios, como si en lugar de una chica fuera un nido de hormigas de esas africanas que pueden devorar a un hombre en segundos. El sujeto empieza a rascarse por todas partes, a temblar y a gritar como un poseso: «¡Quitádmelos de encima, por el amor de Dios, quitádmelos! ¡Los tengo encima, los tengo encima!», mientras se frota con tanta fuerza la piel que parece que quisiera borrársela. Y por mucho que le digas que todo está en su imaginación, que en realidad no tiene ningún insecto correteándole por la piel, no te creerá, porque la droga hace que realmente se vea cubierto por una costra de cosas horribles y multípodas.

Existían medicamentos para eso, claro, pero eran terriblemente caros. Y aunque Begoña se los podía permitir, nunca llevaba ninguno en el bolso cuando le daban estas crisis. Pero, oh, milagro de los milagros, tuve la suerte de descubrir un remedio provisional que conseguía tranquilizarla y, a la postre, que lograra salir sola del bucle mental. Se me ocurrió un día que estábamos jugando al parchís y ella arrancó con una de sus crisis. Mientras se retorcía como una loca por el parqué, chillando a pleno pulmón que había insectos viscosos y de color verde que le estaban saliendo de la vagina, hice lo primero que se me ocurrió, y fue correr a mi despensa, agarrar un bote de insecticida y empezar a rociarla. La nube hedionda la envolvió como un traje de telarañas, y todos los que la sujetaban tuvieron que taparse la nariz para no vomitar. Pero a ella le provocó una reacción estupenda: se fue tranquilizando poco a poco hasta que se le pasó la crisis. Llorando, me abrazó apestando a Cucal y me dio las gracias.

BEGOÑA: (Ahora es la Begoña semi-racional, aquella con la que todavía se puede hablar y esperar una respuesta lógica) ¡Gracias, amigo! ¿Sabes? No sería difícil rastrear una cierta influencia freudiana en todo esto, algo relacionado con bichos y sexo y bichos que salen del sexo. ¡Psicoanalízate la polla, si te atreves, y solo así psicoanalizarás el coño! (Chocante revelación).

YO: (Desconcierto radical, expectativas descabelladas) No te me pongas machista ahora, que no te va.

BEGOÑA: Vale, pues me pondré machihembrista. Y a ver cómo lidias con eso sin volverte paranoico.

Desde aquel día, cada vez que a Begoña le daba una de sus crisis de bichos, los demás la rociábamos con insecticida y nos quedábamos tan anchos. Ella nos quitaba el bote de espray de las manos y se descargaba una buena nube blanca dentro de las bragas. Decía que le hacía cosquillas. El remedio siempre funcionaba, y seguía jugando al parchís como si nada hubiera pasado. Luego me contaron que en su trabajo se puso de moda una colonia que recordaba a los almizcleños efluvios del Flit, pero no pude confirmarlo. ¿Alguien ha dicho placebo? ¡Por supuesto! Pero ¿qué más daba, si le resultaba útil?

Sigamos tendiendo hilos rojos. Todo esto de hablarles de Begoña y su manía con los bichos puede parecer caprichoso, pero no lo es. Necesitan saberlo para entender cómo llegamos a conocernos y a depender tanto el uno del otro, mi querido Nymbor y yo. Begoña es un hilo que me conecta con él. La editorial Exquisite Palíndromus era otro.

Exquisite Palíndromus era una empresa editorial de provincias, tan pequeña como insolvente, que publicaba unos libros horrendos en formato rectangular, mucho más estrechos que altos, que resultaban incomodísimos de leer y se terminaban estropeando en las solapas, llenándose de arrugas. No era más que una tapadera para blanquear dinero de su dueño, que tenía varias empresas «Haciendosamente» sospechosas. Para colmo, el único corrector de estilo que tenían en la empresa era un tipo que estaba ahí porque era primo del jefazo, que jamás se había hecho un curso de corrección ortotipográfica, y que no sabía distinguir un guión de una raya de diálogo. Era un absoluto desastre como editorial y como empresa, y nadie sabía a ciencia cierta cómo salían a flote mes tras mes cuando estaba claro que sus líneas editoriales, abarrotadas de basura, no vendían ni una décima parte de lo necesario para sostenerla. Algo turbio tenía que haber de fondo, seguro.

Llegué hasta ellos recomendado por un amigo que, al igual que yo, también escribía. En aquella época yo era un artista acabado, un despojo literario cuyos libros no valían ni el coste del papel en el que estaban impresos. Pero de algo tenía que comer, así que les ofrecí mi colaboración y ellos aceptaron, pues en tiempos mi nombre había sido famoso, antes de caer en desgracia. Les ofrecí de todo: desde textos detectivescos a ciencia ficción, pasando por babosa literatura romántica y unas narraciones históricas muy detallistas. Pero no quisieron nada de eso. En cambio, me hicieron la propuesta más insólita que jamás había llegado a mis oídos.

—¿Has oído hablar alguna vez de las empresas que nuestro país tiene en Irán, Miguel?

—¿En Irán? —pregunté, extrañado. Sabía que España tenía programas de colaboración con distintos países africanos y asiáticos, pero Irán nunca entró en mi lista—. No, no tenía ni idea.

—Como casi todo el mundo. —Ricardo, el editor de toda la mierda literaria que publicaba Exquisite Palíndromus, me miró con sus ojos de gacela. De cerca era aún más feo, con esa cara rozagante y ese pequeño bigote belicoso. Su hedor corporal era aún peor que su aspecto—. Sí que existen, y nos pasan información muy valiosa sobre la situación en Oriente Medio que después nosotros les vendemos a los americanos. Sé que suena raro eso de sacar tajada del mundillo del espionaje, pero es a lo que nos dedicamos de verdad en esta empresa.

Escuché hasta el final su discurso con cara de perplejidad. Así que de ahí era de donde sacaban el dinero para mantener a flote su mierda de editorial.

—Vale. ¿Y dónde encajaría yo en ese esquema?

Ricardo cruzó las manos sobre su mesa y adoptó un aire como de M dándole instrucciones a uno de sus agentes del MI-6.

—Para que el servicio de contraespionaje iraní no nos detecte, nos comunicamos con nuestros agentes infiltrados mediante literatura barata. Algunas de estas empresas-tapadera están suscritas a periódicos españoles y a revistas que les llegan físicamente, por correo, o bien descargadas de Internet. Dentro de esas revistas escondemos mensajes encriptados, normalmente en los relatos de ciencia ficción. Queremos que pases a formar parte del staff que escribe esos relatos, que pertenecen a un nuevo subgénero literario al que llamamos «pornografía para tortugas», que esconde mensajes cifrados que solo pueden entender los lepidópteros. Tienes la suficiente imaginación y creatividad como para salir airoso del asunto y que nadie te descubra.

Me pasó una hoja de códigos que acepté con rebelde curiosidad, y me marché de su oficina barruntando por lo bajo. También me contó una cosa muy curiosa sobre el origen de la palabra Irán, la que daba nombre al país: resulta que procede etimológicamente de «ario»; sí, la misma tribu de piel blanca y rasgos nórdicos a la que los nazis querían parecerse tanto, y que a causa de las migraciones indoeuropeas acabó desplazándose hacia el este y fundando un país llamado Irán. Los hijos de los arios. Eso explica por qué una amiga mía que es de allí, a pesar de tener rasgos árabes, tiene la piel blanca como la leche. Paradojas típicas de esta parte del mundo.

EMPRESARIO CAPULLO: (Creyendo que me va a pagar la misma mierda que a un becario) Todavía podríamos tener la suerte de que los terraplanistas tuvieran razón e Irán no exista. Si no existe, tenemos posibilidades de salir bien parados de esta guerra.

YO: (Haciéndome el interesante, el que sabe de política internacional) Los terraplanistas son unos descerebrados sin remedio. Decían que Australia no existe, pero había terraplanistas en Australia. Idiocia elevada al cubo.

EMPRESARIO CAPULLO: (Los ladrillos con los que se construyeron las pirámides de México no están hechos de una piedra oriunda de México. Dato que, sin ningún motivo, le viene de repente a la cabeza) Idiocia es la capital del Mongolistán.

YO: (Qué buenas están las mujeres iraníes. Lástima que estén esclavizadas por su religión y por su país) El Mongolistán no existe. Para eso sí que soy muy terraplanista.

Tras encajar la noticia como un puñetazo, me fui a casa con unos andares vacilantes, de borracho. Y no había probado ni una gota de alcohol. Era consecuencia del shock de enterarme de que ahora trabajaba en el mundillo del espionaje internacional, y que mi creatividad iba a ser puesta a prueba nada menos que por agentes secretos iraníes. ¿Pero qué tendría que hacer, exactamente?

Como me había dicho Ricardo, mi misión sería escribir relatos pornográficos para tortugas. Literatura erótica dirigida a quelonios, para que se excitaran y copulasen con más pasión tras el discreto biombo de sus caparazones. Luego, en el otro lado, tras la frontera de Oriente Medio, nuestros agentes les pasarían sus textos no a tortugas, sino a unas mariposas entrenadas en el descifrado de códigos, y serían ellas las que, mediante sus trompitas chupadoras arrolladas en espiral, extraerían la información que necesitaban los agentes. Alucinante pero cierto.

Así de sofisticado es el servicio secreto español.

13 DE JULIO

A partir de la semana siguiente, una vez me hube familiarizado con el código, empecé a trabajar. Lo más difícil no era transformar el cifrado en palabras, sino inventar historias coherentes y dramáticas sobre tortugas en celo. El código era complejo pero asumible en última instancia: se basaba en un sistema parecido a la transformación de números decimales a binarios, solo que aplicado a la morfología del lenguaje. La clave estaba en simplificar palabras esdrújulas transformándolas en otras llanas y de ahí a agudas, dejando un resto decimal.

Cada vez que esto sucedía, era como si dividiéramos fonéticamente entre dos la palabra, y si el resultado de la división nos daba una consonante final, es decir, un 1, se ponía un sinónimo masculino de un orden prosódico inferior, y si nos daba una vocal final, o sea, un 0, se ponía otro de dos órdenes inferiores. «Esdrujulismo binario», llamábamos a esto. Las mariposas de nuestros agentes repasaban el texto haciendo el camino inverso, de modo que cada vez que encontraban una palabra aguda o una llana la elevaban prosódicamente hasta su sinónimo inmediato superior, y si el texto seguía teniendo coherencia, entonces es que era el sinónimo adecuado, y sacudían sus alitas de contentas: una vez para un cero, dos para un uno. Una pulsación neural que su tejido muscular solo podía activar cuando sus dos biorritmos estaban en fase. Y así lográbamos transmitir nuestro mensaje a los agentes infiltrados.

La seguridad del país estaba en mis manos. Qué guay.

Trabajé arduamente en ello durante tres meses, y llegué a ser muy bueno dominando la técnica de codificación prosódica. Pero también empezó a afectarme: estaba tan acostumbrado a esconder esdrújulas en llanas y estas en agudas, que ya no podía ni ir de compras al supermercado sin ver mensajes ocultos en todo lo que me rodeaba. Si en una lata de legumbres la publicidad decía: «¡Riquísimas!», mi mente codificadora pensaba de inmediato: «Riquísimas, fonología que afecta a unidades inferiores del fonema, como la mora qu codificada en el fonema imas. Palabra llana asociada: sabrosas. Resto de la división: 1. Palabra aguda de desambiguación (resto 0): Chapeau!».

…Y así con todo. Llegó un momento en el que no podía arriesgarme a leer nada para que mi cerebro no buscara mensajes ocultos en todas partes. Y, amigos, no saben el infierno que es eso. De todos modos, el trabajo duro no me asustaba. Siempre he sido un gran fan de Phil Dick, el escritor, y sé que hubo épocas de su vida en las que llegó a escribir once novelas en un periodo de dos años. ¡Once! Eso dice su biografía. Tomaba anfetaminas y otras cosas para que lo ayudaran a mantenerse mucho tiempo concentrado y a escribir tantísimas páginas, todo con tal de sacar adelante a su familia. Muy loable. Si él pudo hacerlo, yo también. No iba a dejarme amedrentar por un simple desafío gramatical.

¿Cómo influyó semejante estrés laboral en que acabase descubriendo el Nymbor? Bueno, en realidad fue algo puramente casual. Le pregunté a mi amiga Begoña si conocía alguna sustancia, de entre las muchas que consumía, que no fuera muy fuerte y que me ayudara a concentrarme, pues llegó un momento en el que el tamaño de los mensajes que tenía que codificar dentro de los textos pornográficos aumentó hasta niveles intolerables. Ya no tenía que meter una simple frase como «Extracción el jueves en las coordenadas B26-354» dentro de un cuento sobre tortugos gays que practicaban la sodomía, sino que empezaron a pedirme que metiera párrafos enteros. A veces hasta una página de instrucciones sobre cómo se montaba una bomba de neutrones. Y eso me estaba llevando al límite del colapso.

Begoña me aconsejó que tomara palfium, aunque en pequeñas dosis cortadas con leche para bebés. Así no me afectaría hasta el punto de no dejarme trabajar, pero relajaría mi mente hasta que dejara de ver relaciones causales en todas las palabras. Y lo hizo, ¡el remedio funcionó!, aunque tuvo un inesperado efecto secundario, que fue el de fundir en mi visión dos objetos en uno si los miraba a mucha distancia. Es una ley básica de la visión humana: el ojo agrupa dos objetos como si fueran uno tan solo cuando el ángulo visual entre ambos es menor a sesenta segundos de arco. El palfium modificaba esa cifra, aumentándola a ochenta segundos de arco, lo que trastocaba completamente mi visión de profundidad. De ese modo, cuando caminaba por la calle y miraba hacia el fondo de esta, los transeúntes se fusionaban en manchas uniformes de cuatro patas, y las ventanitas de las casas acababan formando una especie de pasta de gachas sin diferenciación. Entendí por qué Begoña había dejado de conducir su coche por la ciudad, y había empezado a coger el transporte público.

También tuvo otro efecto secundario, aunque no apareció hasta unos días después: una tarde en la que estaba en mi salón escribiendo a máquina —odio esa manía absurda que tienen los escritores modernos de usar procesadores de texto y ordenadores: eso solo desvirtúa el proceso creativo y despoja de toda belleza a la página impresa—, noté cómo algo me correteaba por el brazo a la altura del codo, y lo aplasté con un movimiento reflejo. Cuando me miré la mano, no había nada debajo: ningún resto de un insecto muerto.

Qué raro, pensé. Pero más me extrañó cuando noté lo mismo, un bicho correteándome por la piel, en la pierna, en el abdomen, en el escroto, en la espalda, y por último en el cuello. El colmo de los colmos fue cuando noté al insecto de marras paseándose con sus pequeñas patitas por encima de la esclerótica de mi ojo derecho. El culmen de las sensaciones desagradables. Pero por más que me examiné en el espejo, allí no había nada. Me di una ducha con agua muy caliente para matar cualquier larva de insecto que pudiera quedar enterrada bajo la epidermis, pero aquella incómoda sensación persistió. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que había empezado a percibir insectos imaginarios, como Begoña.

Entomosirosis crónica. Migueldévilsirosis.

—¡Me pica todo! —le grité por el móvil. Tuve que llamarla para hacerla culpable de algo, no sabía de qué, pero de algo.

—¿Sí? Pues ráscate —me aconsejó la Premio Nobel de lo Obvio. En su tono iba implícito: «Y no me molestes más por chorradas». Y también: «Por cierto, si te sobra algo de la mierda que has esnifado, guárdamelo».

Pasando la conversación a modo contraliterario:

YO: (Cabreado como un piojo) ¡Creo que tengo bichos por todo el cuerpo, de esos tuyos! ¡Me están saliendo hasta de la punta del capullo! ¿Qué hago?

BEGOÑA: (Quiere librarse de mí para siempre, lo sabe, pero no antes de acostarse conmigo) Según tú, los bichos no existen. Están solo en mi imaginación, ¿recuerdas? Pues ahora jódete, capullo, e intenta matarlos.

YO: (Gota que colma, vaso en desborde) ¡No me fastidies y dime cómo me libro de esto! ¡Me pica todo, mierda!

BEGOÑA: (No puede contener la risa) Lo dicho: ráscate. Pero procura no dejarte la piel muy roja.

Colgué enfurecido. Busqué desesperado un bote de insecticida por toda mi casa, pues ya se sabe que en casa de herrero, cuchara de palo, pero el último nos lo habíamos ventilado en la anterior reunión de los viernes, de la que salimos toda la tropa apestando a Cucal. Y no quería ir al súper a comprar otro para que los «¡Riquísimos!» y los «¡Sumamente deleitables!» de la publicidad no incrementaran aún más mi paranoia. Así que bajé al sótano, donde tenía guardadas algunas cajas de la mudanza, a ver si Dios me ayudaba y me conjuraba algún bote antiguo de la nada. Sí, vivo en una casa terrera.

Pero lo que Dios, ese bromista promiscuo antediluviano, hizo… fue ponerme delante nada menos que un bote de Nymbor en aerosol.

No estaba en las cajas, sino en una estantería de esas que me había agenciado en la liquidación de una tienda que cerraba, y que ahora me servían para clasificar —abandonar, quizá sería una palabra más apropiada— todo lo que me iba sobrando de la vida cotidiana. Sobre aquellas baldas polvorientas había abandonos de zapatos viejos que no había tirado porque «Total, solo tienen un agujerito en la suela»; cacharros eléctricos de los de «Total, seguro que solo es un cable que se ha quemado, con sustituirlo basta», y otros muchos totales que tendrían que haber acabado en la basura.

Bajé corriendo al sótano, casi matándome por las escaleras, y empecé a mover cosas de sitio buscando la caja adecuada, ejercicio fútil pues no tenía ni idea de en cuál podría estar lo que buscaba. Entonces, de reojo, lo vi. Aquel bote cilíndrico forrado con una etiqueta que ponía: «Nymbor, la solución» en agradable tipografía verde. No recordaba haber comprado esa marca en ninguna parte, pero nadie más aparte de mí había metido mano en aquel sótano, así que lo achaqué a algo que seguramente habría hecho sin pensar y se me habría olvidado. A lo mejor fue una oferta en algún supermercado: soy de esa clase de burros a los que les pueden las ofertas.

Sin pensarlo dos veces, agarré el bote y subí corriendo las escaleras mientras lo agitaba. Una densidad líquida se desplazó por su interior, confirmando que estaba lleno. Eso me alegró. En cuanto llegué al salón donde tenía mi máquina de escribir y los códigos secretos apuntados en papel —ni idea de por qué aquel tenía que ser por fuerza el lugar para la desinfección, pero lo era— le quité la tapa al bendito chisme y apreté el botón del pulverizador.

La nube cayó sobre mí, me envolvió en su cálido abrazo, me hizo partícipe de un fenómeno gaseoso y angelical. Me rodeó con brazos de niebla dorada chispeante, y yo me sentí un Jack el Destripador recorriendo los callejones de Whitechapel, sabiendo que la niebla era mi amiga y que jamás dejaría que mis fechorías fueran conocidas por nadie. Se me quedó la piel llena como de motitas doradas, pero eso era lo de menos: ya se me irían con la segunda ducha del día.

Entonces sucedió el primero de los dos milagros que hicieron importante aquel día: todo rastro de picor ocasionado por insectos imaginarios desapareció. Se esfumó sin transición, de manera tan fácil y rápida como si todo hubiera sido cuestión de apretar un simple botón. Del segundo milagro, el importante, no me percaté hasta minutos más tarde, cuando me senté a escribir el capítulo culminante de Celos en el internado de tortugas.

Me estaba quedando de fábula aquel cuento. Y tenía como protagonista a mi semental preferido, una tortuga llamada Valentino que tenía un caparazón grande y duro como el de ninguna otra, y que usaba para dejar a las tortugas chicas impresionadas. De repente vi a Begoña, transustalizada en una tortuga con pestañas marrones; su imagen se conjuró en mi marco de referencia, y no pude más que pensar en ella mientras redactaba la parte más calentorra del relato. Con un ojo siempre puesto en el listado de códigos secretos y el otro en la máquina de escribir, intenté ser fiel a la parte artística del cuento y usar una prosa elaborada mientras trataba de codificar frases como: «Hacer seguimiento de sujeto clave PK07 con aparataje audiovisual», o «Retirada de tropas hacia posición 557 beta sigma Diógenes». Mi pan de cada día.

Fue entonces cuando sucedió.

Estaba dándole vueltas a un sinónimo prosódico de «Diógenes» cuando el mundo adquirió, de golpe y porrazo, un par de dimensiones más. ¿Conocen esa sensación que uno tiene a veces, cuando está enfermo, de que las imágenes y los sonidos que captamos llegan hasta nosotros de una manera mucho más vívida, más clara y llena de detalles, como si una gigantesca lima hubiese afilado las aristas de la realidad? Pues eso me pasó a mí, pero no con las cosas que veía u oía, sino con las que pensaba: de repente, las hilvanaciones lingüísticas no tenían secretos para mí, y las matemáticas tampoco. De hecho, inventé sobre la marcha todo un sistema de códigos nuevos mucho más eficiente que el anterior, basado en las formas de los pronombres personales átonos.

¡Claro, cómo no se le había ocurrido a nadie hasta ahora! Términos de preposiciones reflexivas mezclados con logaritmos y catenarias de Uryson… la definición de Jordan aplicada a la deducción de las paternidades de raíz de una palabra. Y todo en un glorioso do menor… ¡Asombroso! ¡Bestial! ¡Y todo delante de mis narices, allí, entre mis dedos y las teclas que estaba pulsando!

Me levanté, asustado, y me alejé de la mesa. Valentino se había quedado abriendo la boca en un lentísimo orgasmo de tortuga, mientras que el Diógenes de la clave se había transformado en un subconjunto del algebra de Boole. Miré hacia los lados, como si alguien me estuviera espiando. ¿Qué acababa de pasar sobre aquella mesa, en frente de aquella oxidada máquina de escribir? ¿Estaba volviéndome loco, o es que las drogas me jugaban una mala pasada, haciéndome creer que mis disparates eran descubrimientos geniales?

No quería llamar al médico. Tenía pánico a los médicos, y aún más a los loqueros, aquellos psiquiatras de la Seguridad Social uncidos al Sistema en calidad de esclavos. Ninguno de ellos pondría sus zarpas freudianas sobre mí.

Algo muy raro me estaba pasando, eso estaba más que claro. Y tenía su origen en lo que hubiese dicho o hecho durante los últimos minutos. Mi mente se negaba a tender hilos más allá de ese intervalo, no fuera a volverse loca. ¿Qué había cambiado en mí, o en mi entorno, para que el cerebro se me disparara de aquella manera, con los pensamientos alcanzando una masa crítica y volcándose en precoz brainyaculación?

Miré el bote de insecticida —si es que era eso, aunque empecé a sospechar que no— que estaba encima de la mesa: el Nymbor. Y a las particulitas doradas con las que había bañado mi piel como purpurina de carnaval.

YO: Hos… tias… (En dos palabras).

Que Dios me perdone —o mejor, que se perdone a sí mismo—, todo empezó a cobrar sentido.

1 DE SEPTIEMBRE

Apenas pude dormir aquella noche pensando en las implicaciones que tenía aquel anodino bote de insecticida en aerosol. Solo poniéndome a todo volumen la banda sonora de Pee Wee Herman Great Adventure pude conciliar el sueño hacia las cuatro de la madrugada. Cuando abrí los ojos al día siguiente, todo seguía igual de confuso, pero el desayuno me daría fuerzas para afrontar mis futuras decisiones.

Trabajé bastante aquella mañana, y los resultados fueron asombrosos, a falta de otra palabra mejor. Ya no sentía bichos correteándome por la piel, y las circunstanciales relaciones entre las locuciones adverbiales y las transformadas de Laplace seguían siendo tan claras como una mañana de verano. Mis amigos, mis amigos pronto aparecerían por allí para proporcionarme una excusa para ser misterioso. Les explicaría lo que me estaba pasando, esta especie de evolución por retroinvolución postinvolutiva, y puede que me creyeran o no, pero a mí me sentaría bien compartirlo con alguien. No ser las mías las únicas espaldas que cargaran con el secreto.

El Nymbor lo guardé en un armario de la cocina. Le eché un último vistazo antes de cerrar la puerta de la alacena.

—Tiene que haberme hecho algo, pero ¿qué? —murmuraba para mí mismo—. ¿Qué contenía ese maldito espray? ¿Alguno de los chicos guardó drogas dentro sin avisarme, y luego se le olvidó que estaban ahí? Sí, esa es una explicación muy coherente…

Mientras huía hacia delante a través de los minutos y sentía la atracción del paisaje futuro, dejé la máquina de escribir y me senté un rato a ver la televisión. Estaban dando un programa sobre los últimos avances en armamento que nuestro hermoso país había desarrollado después de los atentados. El presentador tenía un perfil arcaico, la cara de la alegoría: introspectiva, impersonal, dedicada.

Con una sonrisa de vendedor de enciclopedias, le estaba contando a su audiencia —yo, entre muchos otros— el milagro que era el M77-Spektor Plus, una horrible máquina que era capaz de hacer verdaderas monstruosidades con la gente: diseñada para ser portada por una unidad monopersonal de infantería —vamos, un soldadito— y no sobre un carro, cuando era disparada sobre un ser vivo le absorbía todo el oxígeno que hubiese dentro de su cuerpo, incluso a nivel molecular, haciendo que la pobre víctima se aplastase y contrajese sobre sí misma. El efecto era idéntico al de esas fundas que sirven para guardar mantas o edredones, a los que se le aplica un aspirador en una válvula para absorber todo el aire. El resultado, en las mantas, era que se quedaban convertidas en un ladrillo sólido y arrugado que podría servir para pavimentar aceras. Con los cuerpos de las víctimas del M77-Spektor Plus pasaba lo mismo: el único fotograma que pude ver de una víctima antes de que me diera tiempo de apagar el televisor fue una momia aplanada con las extremidades convertidas en hojas planas, y la cabeza y el torso en piñatas arrugadas y fofas. Era lo más asqueroso que había visto en mi vida, pero el presentador estaba pletórico: ¡por fin, España estaba a salvo de sus enemigos, fueran cuales fueran!