4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

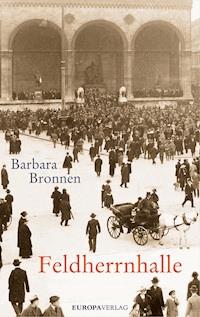

Wie unsere Väter wurden, was wir sind – biographischer Roman über das Leben des Schriftstellers Arnolt Bronnen Ein Brief, in dem der zwanzig Jahre jüngere Bruder sie um Hilfe bittet, wird für Barbara Bronnen zum Anlaß, mit ihm auf die Suche nach ihrem berühmt-berüchtigten Vater zu gehen. Andreas und sein Sohn Mathias sehen sich von den Beschuldigungen und Verleumdungen einer selbstgerechten Nachwelt in Haft genommen für einen Vater, von dem sie nichts wissen. Die Schwester soll helfen. So kommt es zu einer Winterreise durch Polen und Deutschland, bei der Andreas und Barbara Bronnen die Lebenssprünge ihres Vaters verfolgen. Auschwitz, Annaberg, Ostdeutschland und natürlich Berlin sind die Stationen einer Suche, die Stück für Stück das skandalöse Leben des Schriftstellers Arnolt Bronnen enthüllt. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 481

Ähnliche

Barbara Bronnen

Das Monokel

Roman

FISCHER Digital

Inhalt

Für Florian Bronnen, meinen Sohn

Mein besonderer Dank gilt meinem Bruder Andreas Bronnen, ohne dessen phantasievolle Unterstützung es mir nicht möglich gewesen wäre, den Bruder des Romans zu erfinden.

Ich kenne keine andere Versöhnung außer dem Denken.

Hannah Arendt

Teil I Wie Andreas zu fragen beginnt

1 Der Papierkorb

Es ist ein Privileg für einen Schriftsteller, das Ende von drei Staaten erlebt zu haben: die Weimarer Republik, den faschistischen Staat und die DDR. Ich nehme nicht an, daß ich lange genug lebe, um auch noch das Ende der Bundesrepublik zu erleben.

Heiner Müller

»Schwesterherz! Bella sorella! Unser kaputtes Jahrhundert neigt sich dem Ende zu, der östliche Wind hat sich gelegt, Europa hat den Ellbogen auf der Zentralverriegelung und ich sitz’ fest. Meine liebe alte Schwester, I need your help! Jedenfalls, die Chose mit der Scheidung läuft total schief. Weißt Du, was dem alten Schwiegerpappifaschisten und VOEST-alias-Hermann-Göring-Boß jetzt wieder eingefallen ist? Um mich nicht nur vor dem hohen Gericht, sondern vor allem vor meinen Bambini madig zu machen, hat der fette kleine Wichser angebliche Wahrheiten über unseren gemeinsamen Vater zutage gefördert und sie auch sogleich den anwesenden Richtern zu Gehör gebracht. Demnach war unser Alter, Gott hab ihn selig, nicht nur ein Nazischreiber und Zuhälter, dem der Goebbels irgendeine bildschöne russische Hure zwecks Verehelichung zugeführt hat, sondern auch eine schwule Verräterseele, von der hanebüchenen Story, daß er gar seinen jüdischen Vater in der Nazizeit verleugnet haben soll, ganz zu schweigen. Pure Verleumdung, wenn Du mich fragst, das liegt klar auf der Hand, außerdem hat’s mir meine Mutter anders erzählt. Doch gefundenes Fressen für die Linzer Antisemiten und Antikommunisten, die an Sippenhaft glauben und außerdem ’nem Unternehmerpsychopathen allemal mehr Glauben schenken als einem Schriftstellersöhnchen. Von meinen zwei Sprößlingen, den Objekten meiner väterlichen Liebe, mal abgesehen, die jetzt alle möglichen Verrenkungen machen, um mir nicht ins Auge sehen zu müssen.

Ich kann Dir sagen, ich bin ganz schön nervös, weil ich nicht weiß, wie’s weitergeht mit den Kindern. Mathias sieht aus wie der leibhaftige Tod, so sehr hat ihn das Ganze mitgenommen. Bei Friederike ist ohnedies alles zu spät. Die sucht sich gerade unter meinen Freunden einen Liebhaber-Vater, der nicht desertiert – kurzum, die beiden sind seelisch verdammt ramponiert. Ich würd’ sagen, bei Mathias hätt’ ich vielleicht noch eine Chance, der möcht’s irgendwie hinkriegen mit mir. Ich will meinen Sohn nicht verlieren, weil er sich für seinen Großvater schämt.

Du siehst, Schwesterherz, ich bin furchtbar beunruhigt. Für Mathias mit seinen sechzehn Jahren war die Welt noch so herrlich unbeleckt von unserer obskuren Vergangenheit. Jetzt ist er gründlich sauer, weil ich ihm nie was erzählt habe.

Aber wie soll ich ihm den ganzen Schlamassel erzählen, ohne daß er denkt, sein Großvater hatte sie nicht alle? Ist doch nicht nachvollziehbar für einen jungen Menschen von heute, dieser ganze übelriechende Wust von Ideologien. Und wenn sie was nicht verstehen, werden sie wütend. Überhaupt, wie die meisten seiner Generation ist er recht altmodisch, mein Sohn, und hält ein wachsames Auge auf seine Familie, seine gewünschte Konstante. Da haut ihm schon die Scheidung verdammt ins Lebenskonzept. Soll er jetzt noch auf den Verfehlungen seines Großvaters rumkauen wie ’ne Oma auf ’ner altbackenen Semmel? Ich weiß nicht, was tun. Ich bin schließlich keiner dieser Anatomen vergangener Jahrhunderte, die die Schlachtfelder nach Leichen absuchten, um sie coram publico zu sezieren. Sag Du mir doch: Was ist mit unserem Vater gewesen?

Greif mir ein bißchen unter die Arme, Schwesterchen. Nur so ein kleiner Geschichts-Trip nach dem Prinzip »Ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst«, ich fahr’ Dich auch überall hin …

Help! Schwesterchen, help! Ein tiefsitzender Instinkt sagt mir, daß in Dir eine geschwisterliche Zuneigung waltet, die bereit ist, mit mir eine Reise in Sachen Vater zu machen und ein paar Dinge zu klären. Meine Zukunft als Vater wäre gerettet.

Andreas

P.S.: Ich leg’ mal ein paar Zeilen von Mathias und als Bestechung ein kleines Geschenk aus Vaters Nachlaß bei, so etwas wie ein genetisches Merkmal, das sich seiner Beliebtheit erfreute.«

Nachdenklich legte ich den Brief beiseite und tastete überrascht das geheimnisvoll kleine, in hellblaues Seidenpapier gehüllte Päckchen ab. Noch außer Atem von den vier Stockwerken und ihren hundertzehn Stufen blickte ich es ungläubig an. Es war das erste Mal, daß mir mein Bruder schrieb. Und es war das erste Geschenk, das ich von ihm erhielt.

Vor ein paar Wochen war Andreas vom Vorort in die Münchner Innenstadt gezogen, doch der Brief kam aus Berlin. Wenn er dort zu tun hatte, wohnte er bei seiner Mutter Renate, in jenem Haus im ehemaligen »Intelligenzviertel« in Ostberlin, in dem mein Vater seine letzten Jahre verbracht hatte und in dem Andreas aufgewachsen war. Andreas, mein schwarzäugiger, dunkelhaariger, kräftig gebauter Bruder, 1957 geboren, mitten im Kalten Krieg, der für Klarheit vor Gericht sorgen wollte. Allein konnte er das sicher nicht schaffen, er brauchte mich.

Noch schmunzelnd über manch absurdes Detail, wog ich den Brief in der Hand. Schneeflocken waren auf meinen Händen getaut und hinterließen kleine wellige Erhebungen auf dem mit einem Computer geschriebenen Brief. Makellos gesetzte Typen, kein Fehler, keine Unregelmäßigkeiten, an denen sich mein Auge hätte festhalten können, hätte ich nicht die Zeilen mit meinen Wasserflecken markiert.

Ich hatte es immer bedauert, daß ich keinen Bruder gehabt hatte, nur eine Schwester, mit der ich aufgewachsen war. Nun war der soviel jüngere Andreas, der Sohn aus der dritten Ehe meines Vaters, plötzlich mit offenen Armen auf mich zugekommen. Mit einem Anflug von Wehmut dachte ich, daß der Grund für diesen Annäherungsversuch mein Vater war.

Er war immer präsent.

Als ich den Brief auf meinen Schreibtisch legte, stieß ich an den geöffneten ersten Band der Saffianleder-Ausgabe von Houston Stewart Chamberlains ›Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts‹, Bestseller der Jahrhundertwende, tags zuvor bei meinem Antiquar entdeckt, ein Buch, mit dem die Generation meines Vaters und Großvaters aufgewachsen war. Biegsame schmiegsame Bücher, die verführerisch weich in der Hand lagen. Doch das täuschte, in ihnen steckte ein grausamer Kern, eine Rassentheorie, die das Terrain für die Nationalsozialisten vorbereitete. Woran mein Vater und mein Großvater gedacht hatten, wenn sie darin von Juden lasen – das konnte ich mir nicht vorstellen. Der prophetische, alarmistische Ton. Und das 1899, als mein Großvater gerade mal zweiunddreißig und mein Vater vier Jahre alt war.

Aufgeschlagen daneben die Lebensgeschichte meines Vaters ›Arnolt Bronnen gibt zu Protokoll‹. Am Tag zuvor hatte ich darin gesucht, ob er Chamberlain erwähnte, doch nichts gefunden.

Ich rieb meine Hände, vom Radfahren waren sie noch eiskalt. Ich betrachtete das Bild meines Vaters aus den zwanziger Jahren mit einer Mischung aus Hochachtung, Skepsis und Vorsicht. Etwas hatte sich bewegt. Es kam mir vor, als hätte mich sein Monokelblick getroffen.

Ich drehte das Päckchen in meiner Hand und befühlte es. Mit dem Öffnen wollte ich mir noch etwas Zeit lassen. Als ich es wieder auf den Schreibtisch legte, entdeckte ich auf der Rückseite des Briefes eine handschriftliche Notiz: »P.S. P.S.: Zu Mathias’ Brief ein Auszug aus dem Plädoyer des gegnerischen Anwalts zu Deiner Erfrüchtung. Nochmals: Derselbe.«

Wo waren die beiden angekündigten Schreiben? Ich holte den Umschlag aus dem Papierkorb hervor und förderte sie zutage. Schlamperei! rügte ich mich und schüttelte den Kopf.

Ich setzte mich und trank einen Rest kalten Tee. Neugierig überflog ich das seltsame Kauderwelsch des Juristen, eine undeutliche Fotokopie auf knitterigem Papier:

»Bleiben wir einen Augenblick beim Begriff Abstammung. Er hilft uns zu verstehen, wie dieses Verhalten von Andreas Bronnen sich einer, um mit Freud zu sprechen, psychischen Kontinuität der Generationsreihen einfügt. Nicht nur Arnolt Bronnen, der zwielichtige Vater des Beklagten, war ein zutiefst amoralischer, sich von seinem jüdischen Vater lossagender, in homosexuelle Beziehungen verwickelter, die Ehe wiederholt fliehender, ein Leben lang zwischen Rechts und Links schwankender schriftstellerischer Erotomane. Auch sein Vater, Burgtheaterdramatiker und Gymnasialprofessor Ferdinand Bronner, versuchte sich vom Erbe seiner Vorfahren loszusagen. So daß der egomanische Wahn des Andreas Bronnen nach Aussage meiner Klientin, seiner Gattin, sicherlich als Ausdruck einer intergenerationellen Verantwortungsflucht zu sehen ist, nicht weiter verwunderlich bei einem in einem kommunistischen Regime aufgewachsenen jungen Menschen …«

Mein Herz schlug heftig, meine Wangen waren heiß. Ich spürte, wie mich eine altbekannte Erbitterung überfiel.

Wie diese reiche Linzer Familie mit meinem Bruder umging, war empörend.

Die ständigen Angriffe gegen meinen Vater hatten dazu geführt, daß ich mich schämte und mitangegriffen fühlte. Dieses zynische Bescheidwissen auf den Gesichtern! Manche fanden es tragisch, von diesem Mann abzustammen, und bedachten mich mit einem bedauernden Blick. Wie sich herausstellen sollte, galt dies auch für jene, von denen ich am ehesten akzeptiert werden wollte, von jüdischen Schriftstellern und Künstlern.

Es hatte mich verletzt und beunruhigt. Jahrelang lebte ich mit einer ungeklärten Unruhe, die mich jedesmal überkam, wenn ich an meinen Vater dachte, durchsetzt vom brennenden Wunsch, seinem Einfluß ein für allemal zu entfliehen.

Der Vater war lange Zeit für mich die Lebensfrage. Ich hatte ihr auf verschiedene Weise beizukommen versucht. Durch Abrechnung mit meinem Vater, von dem ich mich verlassen fühlte. Durch Abgrenzung, Auseinandersetzung mit seiner Autorität, den Versuch, zu einer eigenen Sprache zu finden.

So lernte ich allmählich, ihn und sein Geschick anzunehmen und mich nicht mehr dagegen zu wehren.

Von da an stand er mir näher als früher. Doch würde das Bild einer erneuten Prüfung standhalten? Würde ich gemeinsam mit meinem Bruder Neues entdecken?

Mein Entschluß war gefaßt. Ich würde diese Chance ergreifen und mit Andreas die Orte unserer Herkunft aufsuchen.

Mich meinem Vater stellen.

Und damit auch meiner eigenen Geschichte.

»Du bist wie dein Vater«: ein Ausspruch meiner Mutter, wenn sie mit mir nicht zurechtkam. Es hatte mich gekränkt und mir zugleich geschmeichelt. Wie mochte sich Andreas fühlen?

Ich glättete den beiliegenden Zettel. Mathias’ Schülerschrift. Ein mir halbvertrautes Gesicht tauchte auf. Ein Junge, sechzehn, groß und knochig, durchquerte mit einem Baseballschläger den Flur, warf einen flüchtigen Blick auf mich, murmelte etwas, was ein Gruß hätte sein können, und war in seinem Zimmer.

»Die Sache ist die, Andreas«, begann ich zu lesen, »na ja, das einzige Mal im Leben, wo ich Dich wirklich gebraucht hätte, und wo steckst Du? Irgendwo in Mailand, um eine geile Signorina zu vögeln. Fast könnt’ ich an eine höhere Ordnung glauben, so gut paßt das wieder mal zusammen.

Der Opa« – jetzt kam der alte Vierer aus Linz, Andreas’ Schwiegervater, ins Zimmer, musterte mich mit unerbittlichem Managerblick und rannte zurück an seinen Schreibtisch. »Der Opa«, schrieb Mathias, »hat mit mir gestern gesprochen und mir die Sache mit Deinem Vater erklärt.« Den nennt er nicht Opa, dachte ich. »Auf einmal stellt sich heraus, daß der nicht unbedingt ein Renner war, wie Du ihn dargestellt hast, sondern ein Scheißkerl. Früher hab ich immer gedacht, ich würd’ Dich enttäuschen, jetzt seh’ ich’s andersrum. Mir wird langsam klar, Du hast nicht nur Mutti, sondern auch mich im Stich gelassen. Du hast mir nie ein wahres Wort über Deinen Vater gesagt, und ich kann’s nicht verstehn. Ehrlich, ich schäm’ mich, daß ich so ’nen Großvater hab. Mir fehlt’s an Vertrauen, wenn Du verstehst, was ich meine. Das erste, was unsereins heute weiß, ist, daß das alles ein Scheiß ist, besser man glaubt an nichts. Geld kommt mir viel glaubwürdiger vor als so was wie sogenannte Ideale. Doch auch mit Geld kann man was falsch machen. Dein Vater jedenfalls hatte keins. Mathias.«

Nun auch noch die dritte Generation! Das Ungeheuer kam immer wieder. Es überfiel mich unversehens und unberechenbar. Es biß sich in mein Leben. Das erinnerte mich an meine Kämpfe von einst.

Mein Vater, von dem mit vorgehaltener Hand gesprochen wird. Über den angeblich jeder was weiß. Geschichten, die einen schlechten Atem verströmen. Geflüster, das dazu bestimmt ist, mich zu beunruhigen. Blicke, die uns verfolgen, die Nachbarin, die von »den armen Kindern« spricht.

Ich stellte mich an die Balkontür. Im Fensterglas sah ich mich widergespiegelt, der Oberkörper vor dem Himmel fast unsichtbar, Rock und Bein vor den großen Blumentöpfen mit winterfestem Efeu am Boden. Die Gestalt einer schlanken Frau, nicht alt, nicht jung, dunkle Konturen, das Haar nach hinten gekämmt.

Ich wandte mich ab und meinen Regalen zu. Die Rücken der Werke meines Vaters bildeten eine abweisende Mauer. Dieses Jahrhundert hatte ihn gründlich zum Narren gehalten. Das Elend unserer Geschichte, dem ein Schriftsteller, der die Zeit reflektierte und Bekenntnisse lieferte, mehr als andere ausgesetzt war, ob er es wollte oder nicht.

Ich gebe zu, daß die Lektüre mich oft erschreckt hat. Es war das Fremde, Unalltägliche daran, die Ruhelosigkeit. Vieles verstand ich nicht, aber gerade das zog mich an. Doch nirgendwo fand ich einen Schlüssel zu meiner Welt, einen vertrauten Geruch oder eine intime, berührende Geste. Nur das ›Protokoll‹, seine Lebensbeichte, hatte mir für mein Leben etwas anzubieten, aber auch dieses Buch war widersprüchlich genug.

Ich trat auf den Balkon hinaus, einen Schritt weg von den Büchern. Seit vierzig Jahren war mein Vater tot. Halbversunkene Erinnerungen tauchten auf und vergingen, verdrängt von Phantasien. Eine Minute mit meinem Vater im Auto, Erinnerungsfetzen an einen roten Papierkorb, Kindheitsstaub, ein Gamsbart, ein Edelweiß, eine kleine Anstecknadel mit Hammer und Sichel, ein roter Stern.

War da wirklich nicht mehr?

Das Geschenk!, fiel mir ein. Ich kehrte zu meinem Schreibtisch zurück, setzte mich in den alten Stuhl aus dem Erbe meines Großvaters und schaute das Päckchen an, das mir Andreas geschickt hatte. Warum nur zögerte ich? Was befürchtete ich?

Schließlich ließ es mir keine Ruhe, ich zog an den Bändern, löste sie und wickelte ein kleines Saffianledertäschchen aus dem blauen Papier. Ich öffnete es und blickte fassungslos auf das gewölbte Glas.

Vor mir, auf dem Schreibtisch, auf dem orangeroten Einband des ›Protokolls‹, lag Vaters blaues Monokel. Ein Zettelchen dabei: »Aus meinem Erbe, Andreas.«

Fenster öffneten sich: Dies war sein Auge, sein Einglas, wie eine kleine Kamera, die er überall mithatte. Etwas ungeheuer Persönliches, ein Teil von ihm selbst. Lag vor mir und glotzte mich an. Mein Vater hatte es genau zur Zeit meiner Geburt im Jahr 1938 abgelegt. Aber manchmal, wenn ich später darum gebettelt hatte, hatte er es in die Augenhöhle geklemmt und einen adeligen Offizier oder einen Professor gemimt, während meine Schwester ihren mageren Kinderschenkel entblößte und ›Ich bin die fesche Lola‹ krähte.

Jetzt wußte ich, warum ich Angst vor dem Geschenk gehabt hatte: Im Monokelglas bündelten sich Tausende von ungeöffneten Briefen, verschlossene Akten und beiseite geschaffte Bilder. Alles, von dem ich gehofft hatte, es sei für immer fort.

Um mich abzulenken, trat ich ans Fenster und blickte hinaus. Um diese Jahreszeit war der Himmel über der Stadt meist grau und voller Wolken, schwermütig und feucht. Den ungewissen Konturen der Stadt verlieh der Nebel etwas Fernes. Vage erhoben sich die Frauentürme im Dunst gegen den Horizont neben den Hochhäusern und Kuppeln. Auf den Dächern der Häuser in der Nachbarschaft hatte sich ein dünner Nässeschleier abgelagert; das Ziegelrot leuchtete matt.

Wenn das Wetter klar war, konnte ich von meiner Wohnung aus das Karwendelgebirge und Schneegletscher sehen, dann wirkte die Stadt heiter und schwerelos. Unter diesem Februarhimmel jedoch, in diffuses Licht getaucht, schien sich die Stadt aufzulösen. Der Geruch nach Schnee und Abgasen vermengte sich mit dem Duft von Holzfeuer. Eine alte Frau im Nebenhaus heizte noch mit Holz.

Dann schloß ich das Fenster, eilte durch den sieben Meter langen Flur, vorbei an den Bildern der sogenannten Ahnen, der Urgroßeltern, vom Vater als Beweisstücke für sein »Ariertum« mitgeschleppt, vorbei an den Kinderfotos meines Sohnes. Aus der Küche holte ich eine Kanne frischen Tee und lief zurück zu meinem Monokel.

Ich lehnte mich in meinem Schreibtischstuhl zurück und schloß die Augen. Was hatte sich Andreas bei diesem Geschenk gedacht? Wollte er mich damit für seine Ziele gewinnen? Oder war es die Hoffnung, ich würde damit die Vergangenheit anders wahrnehmen?

Ich lächelte über diesen Gedanken. Andreas war ein Pragmatiker, so versponnene Ideen kamen ihm sicher nicht.

Es ist nie einfach gewesen, berühmt zu sein, dazu gehören nicht nur Neugierde, Übermut, Können und Abenteuerlust, sondern auch Einfallsreichtum und Selbstinszenierung. Das Monokel als groteskes und verletzendes Wahrzeichen des Triumphes über jede Behinderung. Das grau-blaue Auge meines Vaters mit der erstaunlichen blauen Scheibe darüber, die, selbst wenn er sich bückte, hielt. Der junge berühmte Dramatiker in d’Annunzio-Posen, das Monokel ins linke Auge geklemmt: edles schmales Gesicht, hohe Stirn, schöner Kopf, feingeschnittener, sanft-verletzlicher Mund. Urhamlet. Kühler Glasblick, rätselhaft, hypnotisierend, feine Brauen.

Das Monokel, Symbol der oberen Kaste, nie hat er sich von ihm getrennt, auch wenn er es längst nicht mehr trug. Der Snob, der die Oberschicht des Kaiserreichs imitiert.

Die Farbe Blau hat seine bläulich getönten Augäpfel noch blauer erscheinen lassen und sich wie eine kleine Kuppel schützend über den Brechungsfehler seines linken Auges gespannt. Dieses Blau hat sein inneres Fieber beruhigt, seine Herzängste und Beklemmungen, und es besänftigte seinen im Ersten Weltkrieg verletzten Kehlkopf.

Das Auge des Als-ob, gefügt aus Licht und Finsternis. Ich ließ meinen Blick über die gewölbte Schale gleiten, das zarte Blau, die feine Kurve. Die Tyrannei des changierenden Glases. Einschüchternd, dominant, fordernd, paschahaft, zusammengesetzt aus privater und öffentlich zur Schau getragener Dämonie, erotisch und geheimnisvoll.

Richte mich oder enträtsle mich.

Ich übertrieb wieder einmal und steigerte mich in etwas hinein. Sprechende Monokel gab es nicht.

Ich spielte mit dem fleckigen lädierten Buchrücken des ›Protokolls‹, der die Schriftzüge meines Vaters trug, ein verwaschenes Terrakotta mit schwarzen Buchstaben. Er hing an ein paar dünnen Fäden und war wiederholt geklebt worden, doch ohne Erfolg. Schließlich nahm ich den Band in die Hand und blätterte darin, während ich auswendig den Anfang des Buches memorierte, der in meinen Schädelknochen hängengeblieben war:

»Es erscheint vor Ihnen, hoher und richtender Leser, der Angeklagte Arnolt Bronnen, geboren am 19. 8. 1895 zu Wien. Er ist laut seinem Personal-Ausweis 1,80 Meter groß, wiegt 74 Kilo, hat schütteres, graumeliertes Haar und trägt Brillen, die er oft absetzt. Die Augen sind grau mit wechselnden Farb-Tönen. Die Hände wirken unmännlich, eher kindlich. Seine Haltung ist nachlässig. Das Gesicht scheint mehr Maske als Ausdruck. Sie, hoher und richtender Leser, dem es aufgegeben ist, hinter diese Maske zu blicken, stellen daher dem Angeklagten die Frage nach dessen Werdegang.«

Zeilen mit Aufforderungscharakter. Ein Appell, niedergeschrieben, als der Kalte Krieg begann. Ich konnte den Anfang des Buches nicht denken, ohne mich unter Deutungsdruck zu fühlen. Ich starrte auf das Monokel, als hätte ich einen Angeklagten vor mir, der mein Vater war, einen beichtenden, reuigen Sünder unter dem Verdacht der Mittäterschaft. Vor ihm auf den Richterstühlen die Führungsspitze der KPÖ mit offiziell gesteuerter Undurchdringlichkeit, die seine Integrität in Zweifel zieht und Stellungnahme über seine »Gesinnungsänderung« verlangt.

Das Jahrhundert der Verhöre, der Opfer und der Täter, der verleugneten Schuld.

Seine Einsamkeit. In diesem Jahrhundert kann man verdammt einsam sein. So einsam, daß man sich selbst anklagt, um wenigstens in die Gemeinschaft der Schuldigen aufgenommen zu werden.

Einen Augenblick saß ich nachdenklich da und erinnerte mich an meine Kinderzeit. Wenn ich krank gewesen war, hatte es zu den Vergünstigungen gehört, das Monokel ins Auge klemmen zu dürfen, ebenso wie es mir dann erlaubt war, in alten Fotoalben zu blättern. Und einmal hatte ich diese beiden Ausnahmen (denen ich eine Heilfunktion zuschrieb) miteinander verbunden, hatte das Monokel ans Auge geführt und damit die Fotos betrachtet, die sich merkwürdig verschoben wie in einem Kaleidoskop, denn mein Vater war sehr stark kurzsichtig gewesen.

Vorsichtig, während mir der Atem stockte, nahm ich es zwischen zwei Finger und zwickte es in meine Augenhöhle, und wie früher hatte ich erst einmal Schwierigkeiten damit. Dann faßte ich Mut und öffnete langsam das linke Auge, das auch bei mir das schwächere ist.

Elemente, die miteinander verschmolzen, verfließende Konturen, regenbogenfarbene Metamorphosen, Sternennebel. Ein Reich der wunderbaren Möglichkeiten! Doch sobald ich meinen Monokelblick auf sein Foto richtete, bildete sich aus dem Ungefähren, Unbestimmten, Keimhaften etwas Sich-Annäherndes: Ein Bild wurde sichtbar.

Ich, zwölfjährig, Pferdeschwanz, Tellerrock, höre die Wohnungstür zuschlagen und laufe zur Balkontür. Unten leuchtet das weiße Haar meines Vaters in der Sonne. Er trägt einen neuen weißen Leinenanzug und eilt beschwingt zum Auto, blickt nicht einmal hoch.

Damit beweist er mir wieder einmal mehr, daß es da eine andere Frau gibt. Ich warte eine Weile, bis sich sein Auto in Bewegung setzt, dann mache ich einen Rundgang durch die Wohnung, um mich zu versichern, daß ich allein bin. Niemand da.

Ich öffne den unbenutzten Ofen in meinem Zimmer und ziehe den Schlüssel zum Arbeitszimmer des Vaters, das entwendete Doppel, rußgeschwärzt hervor. Mit so heftig klopfendem Herzen, daß es fast schmerzt, öffne ich die Tür zu seinem Zimmer und blicke mich um.

Hier ist der Zugang zur Welt.

Mein Vater wohnt unter uns wie ein anonymer Gast in einem Hotel. In seinem Zimmer schläft und frühstückt er, nur abends kommt er kurz zum Essen und zieht sich gleich wieder zurück.

Auf Zehenspitzen schleiche ich zu seinem Schreibtisch, dem geheiligten Ort. Hingerissen stehe ich davor. Hier liegen seine Bücher und Arbeitshefte, Zeitungsartikel und Manuskripte. Seine Feder, die alte, aus tomatenrotem Bakelit. Seine Schreibmaschine, die gute Remington, mit dem klobigen Kasten in grüner Tarnfarbe. Ein Restchen Rasierwasser daneben aus USIA-Beständen der russischen Besatzer mit kyrillischer Schrift.

Hier herrscht er über sein Reich der Worte mit Stabilität und Disziplin. Hier ordnet er sich stets aufs neue, Tag für Tag. Hier schreibt er seine Briefe hinaus in die Welt, hier befriedigt er seinen Wissensdurst: Nachschlagewerke, politische Bücher, Werke der Geschichte. Was immer geschieht, der Arbeitsplatz ist sein unverrückbarer Angelpunkt. Von ihm geht er aus und zu ihm kehrt er stets wieder zurück.

Ich wage es nicht, mich auf seinen schwarzen Arbeitsstuhl mit den Seitenlehnen und dem tomatenroten Leinenbezug zu setzen. Es ist sein Platz. Hier sitzt er jeden Tag, glattrasiert, morgens im Bademantel, seine Sicht der Welt fest in der Hand. Die Sicht wechselt, die Orte wechseln, an denen er sein Zelt aufschlägt, aber die Arbeit bleibt.

Die Arbeit an seiner Lebensgeschichte.

Das Leinen des Stuhls ist vorn abgeschabt. Diese Unruhe, die im Schreiben liegt, bei stundenlanger Reglosigkeit! Dieses Vorwärtsdrängende, bis man die Stoßrichtung hat!

Ich beuge mich über den Schreibtisch, stütze mich auf die Ellbogen und lese die Überschrift der Seite, die in der Remington eingespannt ist, verstohlen wie eine Einbrecherin: ›Bronnen gegen Bronnen‹. Ich pralle erschrocken zurück, dann setze ich mich doch und nehme mir die Seite vor. »Damit stelle ich vor Ihnen meinen Wert als Mensch, meinen Wert als Dichter, meinen Wert als seelischer Funktionär des deutschen Gemeinwesens, meinen Wert als Kämpfer für die Förderung der Erkenntnis und für die Verbesserung unserer Lebensbedingungen zur Debatte.« Die Buchstaben verschwimmen vor meinen Augen und werden zu unheimlichen kleinen Geistern. Sätze wie Peitschenhiebe. Sie erzählen mir nicht genug. Was meint diese Anklage, warum zwickt er sich selbst ins Fleisch? Mir ist schwindlig vor lauter Fragen. Ich habe kein gutes Gefühl.

Neben der Remington liegt eine braune Mappe. Ich schlage sie auf, sie muß weitere Seiten enthalten. Mein Herz schlägt. Ich ziehe Blätter mit Listen heraus. Links die Rubrik ›Was gegen mich spricht‹, rechts ›Was immer für mich sprechen wird‹. Wer ist das, der ein solches Interesse am Leben meines Vaters hat? Nur er selbst? Und warum mag er sich selbst so wenig?

Ich ahne Schreckliches, aber ich kann es nicht benennen.

Ich suche beunruhigt weiter, ich brauche mehr Informationen.

Eine Seite, in den Papierkorb geworfen, knistert noch. Der tomatenrote Papierkorb aus seiner frühen Berliner Zeit, ein Designerstück mit schwarzem Rand.

Wie ich mich bücke. In die Knie gehe. Meinen Kopf über den Papierkorb halte. Schnüffle. Meine Hand hineintauche. Hervorziehe, glätte. Lese, mit angehaltenem Atem.

Vergänglichkeitsmedium Papierkorb. Wörterfriedhof. Ordnungsfaktor und Ausleseverfahren.

Das zerrissene, zerknüllte Schrifsteller-Ich. Ich breche ins Schweigen der verworfenen Sätze ein und entreiße sie ihrem Tod.

Mit weitgeöffneten Augen bewege ich stumm die Lippen und artikuliere die geheimnisvollen Mitteilungen auf dem Blatt. Botschaften, die nicht für mich bestimmt sind. Die Gegenwart von etwas Fremdem, stark zu spüren.

Wie funktioniert dieses Handwerk des Schreibens? Offenbar ist es eine Folge von Mißwirtschaft, von richtigen oder falschen Sätzen, die man produziert, um sie anzunehmen oder zurückzuweisen, von Verwerfen und Wiederaufnehmen und Wiederverwerfen, von Unschärfen, die scharf gemacht werden, von Sätzen am falschen Ort. Man baut Satzgebäude auf, hält sie instand, flickt und erneuert sie, und läßt sie wieder einstürzen, ein Kartenhaus. Dem Rotstift fällt dabei die Aufgabe zu, Sätze, Meinungen, Haltungen oder gleich ein ganzes Wesen in den Tod zu schicken, bis man dieses blutige Fetzchen samt und sonders zusammengeknüllt von sich schleudert. Eine Schreibschule, die etwas Selbstmörderisches an sich hat. Das soeben Vollendete kann ungültig sein. Ist futsch.

Bewußtseinsschärfung und Selbstkritik. Ein immerwährender Kampf, zu dem man bereit sein muß, wenn man diesen Beruf ausüben will.

Mich durchdringt das schöne Gefühl, daß mein Vater etwas Starkes und Wichtiges tut. Dieses Hochgefühl kehrt immer wieder, wenn ich mich zögernd vor den väterlichen Schreibtisch wage, um etwas von ihm zu erhaschen. Ich lerne es, sehr flink zu sein, um das Verworfene dem Feuer zu entreißen, ehe es zu Asche verbrannt wird.

Diese kurze Zeit des Eindringens in die Welt, in der mein Vater sich bewegt, ist der Mittelpunkt meiner Tage, um den sich alles dreht. Mein Vater ist der erste, von dem ich den dunklen Hinweis auf eine persönliche Schuld vernehme zu einer Zeit, in der niemand davon spricht. Komplizierte Schamgefühle, die sich auf mich übertragen.

Unter dem Manuskript entdecke ich einen Wust von Entwürfen, Rechtfertigungsbriefen an mir unbekannte Personen: Verleger, Schriftstellerkollegen, Kulturfunktionäre, denen zu entnehmen ist, daß er bedrängt wird, warum, weiß ich nicht. Eine dunkle, bedrohliche Welt.

So wühle ich in seiner obskuren Vergangenheit herum, suche seine Liebe und verliebe mich in sein Schreiben.

Ein Auto? Schritte? Während ich fluchtartig das Arbeitszimmer verlasse, bekreuzige ich mich und flüstere nach oben: »Lieber Gott, mach meinen Vater wieder berühmt.«

Was war ich doch für ein gläubiges Kind! Und doch waren es Gefühlsregungen zweiter Hand. Ein Versteckspiel mit der verzeihenden Langmütigkeit Gottes. Als könnte ER den dunklen Raum erleuchten.

Meine abergläubischen Rituale und Bestechungsversuche, wenn ich IHM einen nicht ganz sauberen Handel vorschlug: Du holst meinen Vater aus der Finsternis, ich bete dafür drei Vaterunser.

Es tat immer noch weh. Immer noch saß ich betroffen da, wenn ich an diese bestürzende Einsamkeit und späte Erfolglosigkeit meines Vaters dachte, diese fatale Ächtung, die meine Kinderzeit überschattet hatte.

Ich blickte fröstelnd auf die Straße hinab. Mit einer raschen Bewegung zog ein Vater sein Kind, das sich losgerissen hatte, wieder an sich und legte ihm beschützend den Arm um die Schultern.

Die feste väterliche Hand. Das war es, was mir gefehlt hatte. Ein ungeschützter Vater bietet keine Zuflucht. Die angefochtene, bedrängte Gestalt meines Vaters schwebte jahrelang in seltsamer Unbestimmtheit um mich herum, ohne Hülle und Bindung, verloren inmitten stürmischer Feindschaften und unklarer Beziehungen.

Die Welt nach dem Sündenfall. Wie angewurzelt stand ich vor seinem Monokelbild und blickte es an. Wie konnte ich damals meines Vaters sicher sein? Wie seiner, wie unserer Geschichte? Ich war zwölf Jahre alt und wußte noch nichts von Ideologien.

Dennoch habe ich schon früh geahnt, daß man sich selbst aufs Spiel setzt beim Schreiben. Schreiben heißt allein sein und Unrecht haben. Schreibfehler sind Seinsmängel.

Der Gedanke an frühere Irritationen bereitete mir eine fast körperliche Übelkeit. Es war ein sehr deutliches Wiedererkennungsgefühl in meinen Eingeweiden, durch Andreas aufgerührt. Der Bodensatz vergangener Ängste, nach oben geschwemmt. Diese Gefahr der Ausgrenzung. Dieses lähmende Dazwischen.

Ich trat vor meinen Jugendstilschrank, schwarz gebeizte Eiche mit geschliffener Glasfront. Dahinter jede Menge Material über meinen Vater, die Frucht langer Suche, ad acta gelegt, seit Jahren nicht mehr angerührt. Beim Fall der Mauer jedoch war überraschend mein erster Gedanke gewesen, wie schön es wäre, jetzt mit ihm darüber zu sprechen. Ihm zu erzählen, wie Deutschland jetzt aussah.

Komm, Väterchen, hilf, sagte ich und spielte mit dem Monokel in meiner Hand. Was steht in den Sternen?

Mit Herzklopfen schlage ich das ›Linzer Volksblatt‹ auf. Eine Schulfreundin hat mir gesagt, da stünde etwas über meinen Vater drin, und hat ein bedenkliches Gesicht dazu gemacht.

Es ist, mit sechzehn Jahren, das erste Mal, daß ich eine Buchbesprechung lese, nicht unbedingt eine tröstliche Erfahrung. Das Drohende an dieser Rezension. Ein Journalist, den ich sogar kenne, hat sie geschrieben, ein eher ungeistiger Mann. Er sitzt oft urgemütlich im vegetarischen Restaurant, in dem mein Vater manchmal mittags ißt, es liegt in der gleichen Straße wie sein Arbeitsplatz in der Redaktion der KP-Zeitung ›Neue Zeit‹. Ich bringe es nicht zusammen, seine Umgänglichkeit und Höflichkeit und die Gewalttätigkeitsaura dieser Zeilen.

Hinter dieser Ansammlung von Schimpfworten und Attacken fühle ich eine Bereitschaft zum Würgegriff. Der Mann will lynchen. Vernichten, was meinen Vater geistig am Leben erhält.

(Seitdem auch physisch erlebt. Platzwechsel bei Vorträgen oder Lesungen, wenn vor mir ein solcher Kritiker sitzt, wenn ich die Aggressivität im Nacken lauern sehe, in der Schulterpartie, die Renitenz im Hinterkopf.)

Ohne Zweifel, diese Besprechung meint nicht nur das Werk. Sie zielt auf meinen Vater.

Diese fortgesetzte Verhöhnung, gnadenlos, diese Mißachtung gegenüber einem Menschen, der Irrtümer eingesteht, empören mich. Der Mann ist bereit, meinem Vater mit der Feder den Schädel zu spalten. Seine Wut richtet sich nicht zuletzt gegen die Art des Schreibens, die in hohem Maße etwas mit Gewissenserforschung, mit Aufräumarbeiten auf den Schutthalden der Geschichte zu tun hat.

Der Haß, der meinem Vater entgegenschlägt, lehrt mich fürchten. Schreiben als Sühne wird nicht akzeptiert. Für einen wie ihn gibt es kein Pardon.

Das Schicksal hat auf zwei Ebenen zugeschlagen. Der eine Angriff ist öffentlich. Steht in der Zeitung.

Der andere ist gegen mein Inneres gerichtet. Die väterliche Autorität ist ins Rutschen geraten. Doch aus Scheu, den Vater mit Fragen zu verletzen, schweige ich, obwohl mich diese Vorwürfe bis zum Verrücktwerden beschäftigen.

Die Erinnerung hatte mich hungrig gemacht. Ich ging in die Küche. Damals hatte ich nie Hunger gehabt. Etwas wühlte in mir herum und nahm mir den Appetit. Ich verlor an Gewicht, konnte manchmal nicht schlafen und schrie im Traum. Vaters ständige Übellaunigkeit und Gereiztheit machten mir zu schaffen, sein ausbrechender Haß gegen meine Mutter, von dem ich nicht wußte, daß er jenen Teil in ihm selber traf, der sich gerade von ihr trennte.

Ich ahnte, daß dies alles geschah, weil etwas an seinem Leben war, das sich außerhalb der Gesetze befand. Er war ein Mann mit einer wechselnden Sicht auf die Menschen und die Welt. Er schien andere Kategorien zu haben, ordnete nach anderen Werten.

Er war ein Vater, der suchte.

Doch ich hatte nicht den Mut, ihn danach zu fragen, auch nicht meine Mutter. Ich hatte Eltern, die in hohem Maße über die Fähigkeit verfügten, sich zu entziehen. So daß etwas Unwirkliches von jener heimlich ihm abgerungenen Lektüre – mein Versuch, ihm Wirklichkeit zu entwenden – an meinen Kleidern hängenblieb, in den Räumen, den Teppichen. Das Pathos in seinen Stücken verbaute mir den Zugang. Vergebens suchte ich darin eine Lebensweisheit, die sich mir anbot, einen greifbaren Menschen.

Es konnte nur das ›Protokoll‹ sein, an das ich mich hielt, weil es sich nie im Abstrakten bewegte und mir ein Fundament bot, mir meinen Vater zu erklären.

Zärtlich strich ich über das vergilbte Papier. Seine Geschichte hielt immer noch stand.

Damals sprach ich mit niemandem darüber. Die Wahrheit war, daß ich mich lange Zeit schämte. Bei uns war nichts normal.

Ich hatte die Pflicht, Andreas zu sagen, was ich wußte. Entschlossen, ihm zu helfen, zog ich die Dokumente heraus und tat sie in eine Mappe.

Wie würde es Andreas ergehen, wenn er das ›Protokoll‹ endlich las? Würde es ihm gelingen, die Brücke zu schlagen? Was würde Mathias denken, ein Kind der nächsten Generation? Ich hatte es leichter. Ich hatte unseren Vater noch gekannt. Für mich gab es Berührungspunkte und Erinnerungen. Ich konnte Geschichten mobilisieren. Ich konnte seinen Gesichtsausdruck beschreiben, seine Kleidung, seine Sprache, seine Haltung, ich wußte um Anekdoten, kannte seine lehrerhafte Neigung zu Pädagogik und Unterweisung, seine Sprache mit ihren Anspielungen und diesem Kalauergerinnsel.

Familien gehen an nicht bewahrter Erinnerung zugrunde; wenn nicht berichtet wird, verlieren sich Worte und Gesten, Eigentümlichkeiten und Stimmengewirr. Niemand außer mir hatte die Möglichkeit, diese Stimmen einzufangen und niederzuschreiben, den Schatten, der über seine Stirne zog, die Beharrlichkeit seiner Sehnsüchte und Träume. Ich konnte seine Füße beschreiben, wie sie durchs Haus im Intelligenzviertel geschritten waren, durch den Kieferngarten, über die Wiesenwege am Schwielowsee, und wie sie ausgestreckt vor mir lagen, im Krankenhaus in Buch in Berlin, damals, kurz bevor er starb.

Ich sagte mir, daß mir offenbar das Schicksal diese Aufgabe beschert hatte, immer wieder zu überprüfen, wo er sich in meinem Herzen befand.

2 Andreas

Ich hatte den Blick in zwei Welten getan und wußte, daß ich nur in einer leben konnte.

Arnolt Bronnen

Seltsam war es schon. Nun hatte ich die letzten Jahre unbehelligt von Vaters Geschichte in diesen Räumen gearbeitet. Seine Bilder, der schmiedeeiserne alte Gong, frühe DDR-Kunst, mit dem ihn Renate zum Essen gerufen hatte, seine Bücher und alten Manuskripte in meinem Schrank, all dies war stumm gewesen und hatte mich nicht mehr berührt. Nun, auf einmal, mit Andreas’ Brief, waren, als hätte er Tische gerückt, die Geister nicht zu halten, und sie begnügten sich nicht mehr damit, stumm den Raum mit mir zu teilen. Sie begannen wieder zu reden.

Ich führte darüber Buch, dachte Tag für Tag an Andreas, der dies alles verursacht hatte, und wiegte mich mit Reisegedanken in den Schlaf. Auf der Suche nach meinem Bruder, der so jäh in meinem Leben wieder aufgetaucht war, versenkte ich mich in sein Bild und seine Geschichte. Wer war dieser nun 42jährige Mann von schwer zu entwirrenden politischen Ansichten, der, als er mich vor über zwanzig Jahren hier in meiner Wohnung besuchte, keine Spuren mit seinen Stiefeln hinterlassen wollte und sie gleich an der Tür von seinen Füßen streifte?

Für mich war ein Manager in unserer Familie eine abenteuerliche Gestalt. Ein Mann mit einer fast romantischen Gegenwart.

Meine Träume von Heldentum und großen Taten im Wirtschaftsleben, die er zu verwirklichen schien. Er war so ganz anders als die verwirrten, betäubten Seelen mit Brillen auf der Nase, die Bücher schrieben.

Daß ich diesen Beruf ergriffen hatte, hing auch mit meinem Schriftsteller-Vater und meinem Großvater zusammen, der ein Skandalautor des Burgtheaters gewesen war. Alle lagen wir in Ketten, es wiederholte sich eine Form der Abhängigkeit.

Andreas hingegen war von jeglichem Schreib-Ehrgeiz unbeleckt, auch wenn mich sein Brief entzückte. Er war und blieb von pubertärer Frische und schätzte eine erwachsene Ausdrucksweise überhaupt nicht. Wie besessen, der Kerl, vom Reden und scharf auf eine allseits jugendliche Gegenwart. Für ihn wäre das Schreib-Spiel zu langweilig, zu schäbig und weltabgewandt.

Es sei denn, die Sache entpuppte sich als Reißer.

Ich sah ihn vor mir, wie er den Brief in den Computer tippte, sah seinen Kopf, den starken Nacken, die kräftigen Beine in den Boden gestemmt, mit breiter Brust und großen Händen, körperlich ganz der Sohn von Renate. Die langen schwarzen Wimpern gesenkt, die dunkelbraune Iris seiner humorvoll blitzenden Augen auf den Bildschirm gerichtet, mit den scharrenden, ungeduldigen Bewegungen des Motorradfahrers an den Schreibtisch gebannt. Seine zwischen Österreichisch und Prenzlberg-Slang pendelnde Zweisprachigkeit. Renate, die letzte Frau meines Vaters, hatte ihn zwei Jahre vor dessen Tod in Linz zur Welt gebracht. Er war in Ostberlin aufgewachsen, dort zu Hause, wo einst die Mauer stand und sich später eine Art Motorradweg in den Sand eingrub. Ein Grenzgänger.

Privilegiert, die Mauer von beiden Seiten in Augenschein nehmen zu können, war der Weg stets über sein Österreichertum gegangen. Die optimale Form des Sich-Durchmogelns in der DDR plus kapitalistischer Sprüche als Spielmaterial. Er war es gewohnt, alles mit größtmöglicher Ökonomie zu behandeln, Pragmatiker durch und durch. Für ihn zählte die Effizienz.

Sein Ich zwischen schönster DDR-Hausbackenheit und hochgetriebener Marktgötzerei war gar nicht so leicht abzustecken. Als Reisebegleiter war er ideal, sozusagen zwei Menschen in einem, Kapitalist und Kommunist.

Er hatte, nach dem Abitur in der DDR in Österreich Volkswirtschaft studierend, rasch eine Linzer Industriellentochter geheiratet. Das war die, von der er sich gerade scheiden ließ. Seinen zwei Kindern, Mathias (16) und Friederike (14), die nun bei der Mutter in der Münchner Vorstadtvilla geblieben waren, galt seine Sorge. Ein athletischer moderner Jetlagheld, der Flugzeugen entstieg und bei feinem Essen Sätze sagen konnte, die Millionen meinten, und dann wieder ins Flugzeug stieg, um schließlich zu Hause unter den Attacken seiner spatzenhirnigen frustrierten Gattin zusammenzubrechen. Ökonom und Manager, der eine blühende Kultur von Auto- und Motorradfirmen, Reifenhändlern und Medienfritzen aller Schattierungen in der ganzen Welt mit seinen Corelli-Reifen ernährte und in einem weißen Firmen-BMW mit Automatik und Handy obergeilen Sekretärinnen, grazilen italienischen Espressokocherinnen und Empfangsdamen mit Wahlfach Philosophie seine Anweisungen gab. Er kannte keine Untätigkeit, keine Pausen, und manchmal fragte ich mich, wie aus einem schläfrigen blassen Kind dieser quirlige Unternehmer hatte werden können, der begierig den Windhauch Afrikas, die sengende Sonne Australiens und den Fischgeruch des Indischen Ozeans einsog. Der sorglos jeden fremden Ton aufnahm und mit verwegenen Hüten und Kappen, abenteuerlichem Schmuck und neuen Gewürzen von seinen Reisen zurückkehrte. Und wenn sich irgendwo die Gelegenheit bot, ob in Philadelphia oder Tokio, lieh er sich ein Motorrad oder Jetski und fetzte über Erde und Meere. Er ließ sich den Wind um die Nase wehen und fuhr mit Vorliebe durch tiefen Matsch und Lehm, der sich an seine Stiefel hängte. Er hatte aber auch keinerlei Schwierigkeiten, im feinsten Mailänder Restaurant zu sitzen und auf den Dom zu blicken, während er ein Dreihunderttausend-Lire-Menü verzehrte. Als Co-Leiter der deutschen Dependance der Mailänder Corellis sprach er fließend Italienisch und war auch in Monza zu Hause, raste durch halb Europa mit seiner edlen Ducati und hielt sich aus alter DDR-Sentimentalität noch die betagte MZ.

Beim bloßen Gedanken an seine abgenutzten Sättel erstarrte ich vor Angst, er könne mich eines Tages auffordern, darauf Platz zu nehmen. Dies alles, zusammen mit seiner technischen Weisheit, der Flinkheit, mit der er zahllose Kniffe und Griffe bei Autoreparaturen und Motorradausfällen anwandte, sein tiefer Glaube an materialistische Selbsterlösung und unternehmerische Energie beeindruckten mich. Ich hatte keinen Zweifel, daß er am stärkeren Hebel saß, um die Welt vorwärts zu bringen, etwas, was ich bei meiner Zunft bezweifelte. Kurzum, ich war begierig darauf, ihn besser kennenzulernen, auch wenn ich ahnte, daß er öfter eine Packung Müsli öffnete als ein Buch, gar ein Buch unseres Vaters. Und doch war der Geist des Vaters in ihm, in dessen Haus im Ostberliner Intelligenzviertel er aufgewachsen war, er hatte in seinem Bett geschlafen und an seinem Schreibtisch seine Schulaufgaben gemacht.

Nun, ausgelöst durch die Vorwürfe des Schwiegervaters, gab er sich mit seinem Unwissen über seine Herkunft nicht mehr zufrieden, suchte seinen Platz in der Welt, im selben Alter wie damals ich. Bei mir war der Auslöser die Geburt meines Sohnes gewesen, bei ihm war es der Verlust des Sohnes, seine neue Einsamkeit, aber vielleicht auch die Lust nach neuen Abenteuern und Erfahrungen, die Suche nach einem Vorbild, der Wunsch nach einer Klärung seiner Position, wie sie uns oft an Bruchstellen unseres Lebens überkommt.

Im Grunde könnte er mein Sohn sein, dachte ich, und tatsächlich hatte ich ihn ja als Säugling in meinen Armen gewiegt und herumgetragen, hatte seine Nase geputzt und die Tränen in seinen Augenwinkeln mit der Zunge abgeschleckt.

Ich lächelte bei dieser Erinnerung. Nach seinem Studium in Österreich hatten wir uns nicht oft gesehen. Mein Verhältnis zu ihm war immer hin- und hergerissen zwischen Bewunderung für seine zarte marxistische Seele und Abscheu über seine kapitalistische Ungebrochenheit, dann wieder war es umgekehrt. Nie hat er nach den Regeln meiner Familie gespielt. Er war kein Zirkuskind wie ich.

Es amüsierte mich, als ich entdeckte, wie Andi mit seiner Zweisprachigkeit umging, indem er Marktwestliches – Geld, Immobilien, Beruf, Leistung – auf Österreichisch, politische Inhalte hingegen und DDR-Mäßiges im Berliner Prenzlberg-Slang formulierte. Aber es hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Es gab gewisse Wahrheiten recht unterschiedlicher Art, mit denen man leben konnte, wenn man sprachlich differenzierte. Bei ihm war immer ein Fragezeichen dazwischen.

Ich erinnerte mich, wie er vor über zwanzig Jahren mich plötzlich überfallen und heruntergeläutet hatte, zur Zeit meiner Schwangerschaft. Ein unrasierter Rüpel mit Helm, die Hände fettig und schwarz, die Lederhosen schlammbespritzt, der sich, ganz wohlerzogener Sohn einer alleinerziehenden Mutter, von seiner MZ erhob und mir die Hand küßte, als ich vors Haus kam. O-beinig hatte er sich vor mir aufgepflanzt und schien während unseres Gesprächs auf glühenden Kohlen zu stehen. Für ihn war Linderung nur bei 200 Stundenkilometern zu haben, Stillstand der Tod. Dennoch brachte er es fertig, sich zwei Stunden lang vor dem Haus mit mir zu unterhalten, wobei er immer wieder auf die geparkte MZ blickte und die Stirn in Falten legte wie einer, der sich mit Sinnfragen herumschlägt.

Dann hatte er den Reißverschluß seiner Easy-Rider-Lederjacke aus dem Kaufhaus wieder zugezogen (der rechte Ärmel mit Tesa verklebt), seine Sonnenbrille über die Augen geschoben, den Helm nach vorn gestülpt und festgezurrt. Er schwang das rechte Bein über den Sitz, stieß das Motorrad mit dem Hintern nach vorn, bis der Ständer nach hinten klappte, und startete. Einen integrierten Helm zu tragen, erfuhr ich, weigerte er sich. Vorsichtig küßte ich ihn beim Knattergeräusch auf die Wange. Immerhin zweihundert Kilo zwischen seinen kräftigen Schenkeln – nur eine falsche Bewegung, und die Maschine würde uns beide umreißen.

»Mach’s gut und grüß mir das Baby«, sagte er, eine vorübergehende Westtussi aus den Augenwinkeln beäugend. Er ließ den Kupplungshebel los, während er mit der anderen Hand den Gasgriff drehte, und setzte sich surrend in Gang. Langsam, dann immer rascher, bewegte sich mein Bruder zurück in seine sozialistische Welt. Das ist 1975 gewesen.

Ich hatte ihm nachgeblickt, seiner kräftigen und großen Gestalt. Ich hatte nie einen großen Bruder als Beschützer.

Nun aber war es Andreas, der meiner Hilfe bedurfte. Ihm ging es nicht gut. Aus einer Ehe aussteigen ist schließlich komplizierter als ein Reifenwechsel. Und der Kampf mit seiner Frau war nicht zu unterschätzen. Die war mit allen Wassern gewaschen. Ich erinnerte mich gut an die erste Begegnung.

Monika, hochgewachsen, mit dunklem halblangem Haar, hatte damals wohl nicht gerade ihren besten Tag. Eine emotional zu kurz Gekommene, die launisch und höflich war, aber nicht freundlicher als nötig. Wir tranken Tee und suchten verzweifelt ein Thema. Wir einigten uns schließlich auf Linz, ihre Heimatstadt und die Stadt, in der ich zur Schule gegangen war. Doch im Gegensatz zu mir fand sie Linz gesellschaftlich und auch sonst sehr in Ordnung. Sie tat so, als wäre Linz eine Großstadt, in der sie sämtlichen Männern den Kopf verdreht und sich aus unverständlichen Gründen ausgerechnet auf meinen Bruder versteift hätte.

Ich hörte ihr zu, voll höflicher Aufmerksamkeit, und wartete auf die Kinder. Ich hatte sie zuletzt im Gehstall gesehen. Als sie endlich kamen, setzte sich Friederike zu uns an den Tisch und schwieg mit geschürzten Lippen, während sich Mathias offensichtlich normal verhielt: Er rannte zum Fernseher und knipste ihn an, und erst als Andreas ihm das untersagte, setzte er sich zu uns. Eingelullt vom österreichischen Singsang seiner Mutter wechselte ich mit Mathias ein paar Worte, doch er war nicht ganz bei der Sache. So daß ich eigentlich ganz froh war, als der Nachmittag endlich vorüber war. Zum Abschluß küßte Monika mich überschwenglich und komplimentierte mich hinaus, in bester österreichischer Tradition, und ich wußte, sobald sich die Tür hinter mir schließt, sammelt sie seine Zustimmung für ihr vernichtendes Urteil ein.

Ich hatte das ›Protokoll‹ aufgeschlagen, saß da, den Oberkörper über das Buch gebeugt, ohne es zu berühren. Nie gelang es mir, mich bequem hinzulümmeln, wenn ich ein Buch meines Vaters las, schon gar nicht das ›Protokoll‹. Tatsächlich merkte ich immer noch jeder Seite die innere Spannung und Atemlosigkeit an, über die mir meine ersten Lektüreerlebnisse Einblick gegeben hatten. An manchen Seiten waren bräunliche Halbmonde zu sehen, meine Teetassen vielleicht, andere waren bis zur Unleserlichkeit mit Notizen versehen, aus denen ich nicht nur meine unterschiedlichen Reaktionen und schwankenden Haltungen dem Vater gegenüber, sondern auch mein Alter ersah.

Nun, wo ich ihn und mich auseinanderhielt, eine normalere und eigenständige Version der früheren Tochter (Erste-Hilfe-Sexualität, Parforcenarzißmus, anästhetisierende Harmoniesucht und Verschmelzungstrieb), mehr denn je in der Folter des Schreibtisches gefangen, hatte das Buch nurmehr Beispielcharakter. War mir aber keins.

Mit einer gewissen Genugtuung wog ich den zerlesenen Band in meiner Hand. Wir waren zusammen gealtert.

Mein Absolutheitsanspruch an Bücher, meine Wahrheitssehnsüchte, mit der Schulbildung herangezüchtet. Das Leitbild Goetheschen Schöpfertums. Der Schreibende als moralische Instanz. Der Schriftsteller als Gewissen der Nation.

Meine wütend hingefetzten Aufschreie am Ende des ›Protokolls‹, als er sich noch einmal mit neuerwachter Besessenheit für eine Idee in die DDR aufmachte. Als ich mit Mutter und Schwester zurückblieb, für ihn, wie ich meinte, unwichtig geworden, Frucht einer zu Ende gegangenen rauschhaften Zeit, 1938 geboren, in Berlin.

Ich blieb zurück und lebte mein gewohntes Leben. Wuchs. Wuchs nicht zuletzt mit den Schlußzeilen des ›Protokolls‹, worin er sprach von den Chancen des Weiterlebens. Der Wert des Restes würde den Wert des Ganzen bestimmen. Der Wert des Ganzen würde davon abhängen, ob er damals, in seinem fünfzigsten Jahre, begriffen habe, »daß nur der kulturell schaffen darf, der seine Menschen-Brüder wahrhaft liebt«.

Meine Schwester und ich sitzen in Vaters verlassenem Arbeitszimmer und machen unsere Hausaufgaben, deren Eintönigkeit wir hie und da durch kleine Ringkämpfe unterbrechen, nur so, um uns von diesem langen Sitzen zu erlösen.

Immer noch Vergänglichkeitsgeruch im Zimmer. Vaters Möbel sind weg, sein Schreibtisch weg, der den Duft alter Eichen ausgeströmt hatte, sein Bakelitpapierkorb mit dem schwachen Papierduft weg und damit meine Informationen. Sein großes Schlichter-Porträt an der Wand fort mit dem mondschimmernden Blau des Anzugs, des Monokels und seiner Krawatte. Dafür ein Spiegel an der Wand, der billigen Schreibtischplatte gegenüber, in dem ich mich ab und zu sehen kann, wenn meine Schwester den Kopf senkt. Mein kuhäugiges, von brünettem Haar umgebenes Jungmädchengesicht mit dem Blähhals darunter. Eine neue goldglänzende Spange um den Pferdeschwanz. Ab und zu stoßen wir uns mit den dünnen Beinen an, wenn es gar zu langweilig ist.

Der Vater ist weg. Ausgezogen zu seiner neuen Frau. Ins Felsenschlößl in Ottensheim, nahe bei Linz. Weg, Morgen für Morgen. Ein bißchen Rasierschaum noch im Bad. Ein altes labbriges Knäckebrot in der Küche, ein bißchen Malzkaffee und Kamillentee. Ein paar vergilbte Zeitungen, jetzt gibt es keine neuen mehr. Der Gamsbart am Steirerhut im Flur, das blaue Monokel auf der Kommode, vergessen.

Ein Vorausexemplar Henry Miller, der dann doch nicht erscheinen wird, ein Roman von Sinclair Lewis im sonst leeren Bücherregal.

Es ist ein heller Wintertag, und eine klare kalte Sonne läßt den über Nacht gefallenen Schnee unten im Garten aufleuchten. Ich trinke ein Glas Milch und genieße es. Die Hungerzeiten habe ich noch nicht vergessen.

Es läutet, eine willkommene Abwechslung. Durch den mürbe gewordenen grünen Vorhang spähen wir nach unten. Da steht, ein Wunder, unser Vater und winkt uns zu sich.

Wir laufen die Treppe hinunter und auf den Vater zu, und weil ich ihn allein haben will, springe ich ihn an. Erst als er seufzt und seine Knie abknicken, lasse ich ihn los. Ich sehe ein rotes geplatztes Äderchen in seinem Auge, den guten grauen Anzug, das vollgepackte Auto, den »Austin of England«, den er stets mit vollem Namen ausspricht, als sei’s der Herzog von Wales. Das Auto ist bis obenhin mit seinen beiden Koffern, den gebündelten Akten und Papieren, Landkarten und Bücherpaketen vollgestopft. Mein Vater räuspert sich, greift sich an die Kehle und blickt nach unten in den Schnee.

»Ich fahre«, sagt er, »es ist soweit.«

Das Gefühl der Dringlichkeit, das er verströmt, der ungewohnte Tatendrang außerhalb der Schreibtischarbeit.

Es ist soweit. Bestürzt blicke ich ihn an. Er ist von mir unbekannten Impulsen ergriffen und bricht auf, zu Neuem, Unbekanntem. Seine Augen leuchten, wenn er von dem fremden Land spricht. Ein Land, in dem man das Nachdenken lernt. Lernt an sich und anderen, die den neuen Weg bereits gehen. Er fährt in eine Art Inselstaat, ein Gefüge, dessen Nervensystem die Arbeiter sind. Er bejaht das. Dieser Staat hat eine Abkürzung als Namen, er heißt DDR.

Er putzt sich die Brille mit dem Sämischlederläppchen, mit dem er früher das Monokel putzte, und setzt sie wieder auf. Hinter seinen Brillengläsern der gläubige und ehrfürchtige Blick. Er wandert aus, um von der Utopie in die Wirklichkeit zu treten. Einer, der lang herumirrte und der jetzt weiß. Er will sich nach etwas richten, und sei es die Norm. Will wie die anderen dort sein. Dazugehören. Mitmachen. Mitgestalten. Kämpfen. Wieder, immer noch.

Er küßt uns, geht leichtfüßig auf den »Austin of England« zu.

Ich blicke auf die Fußstapfen im Schnee, sie sind flacher als meine. Irgend etwas hebt ihn aus sich heraus. Es sind Flügel des Kämpfertums, die ihn davontragen. Bevor er einsteigt, hebt er meinen gesenkten Kopf an, blickt mir fest in die Augen und sagt: »Ich komme, um dich zu holen, wenn du das willst.«

Warum sagte ich nichts? Warum habe ich nicht um ihn gekämpft?

Der Gedanke berührte meinen wunden Punkt.

Nicht, daß es an Wünschen dazu gefehlt hätte. Doch ein Bann hielt mich davon ab. Zorn und Hilflosigkeit nagelten mich fest und überstimmten meine Sehnsucht.

Väter und Töchter, Väter und Söhne und das Elend unserer Geschichte. Kinder, die nicht verstehen, wie ihre Väter Ideologien verfallen.

Die Mütter, deren Überlieferungen dürftig waren. Sie sprachen nur von sich, als hätten sie allein den Krieg durchgemacht. Als wären Hunger, Not, Schwarzmarkt, Kinder schleppen, die Wäsche im kalten Wasser waschen und Holzhacken der Krieg gewesen. Das war er auch. Doch von den Leiden der Männer, von Erschießungen, Folterungen, Gefängnis und Erfrierungen sprachen sie nicht.

Ich holte die Mappe mit seinen Fotos hervor. Bilder aus den zwanziger Jahren. Seine fast mädchenhaften Züge, die zurückweichenden Haare, die ihn vor zu großer Hübschheit bewahren. Fein geformte Hände. Der angebetete Autor und seine Requisiten. An seinen Wagen, den »Wanderer«, gelehnt, mit einer Dogge auf dem Beifahrersitz. (Bismarck ging mit zwei Doggen zum Gottesdienst.) Im klaffenden Bademantel in seinem Salon, auf dem Schreibtisch die Remington. Bilder, in denen ich meinen Vater, den Mann ohne Laster und Reichtümer, der Grießbrei und Haferflocken aß, nicht fand. Aber wurde so wirklich sein Abbild beschworen? Gab sein exotisches Auftreten tatsächlich seine Bedrohung wieder?

Welcher Kontrast zu seinem letzten Bild. Er blickte mit vorgeschobenem Unterkiefer durch mich hindurch. Strickjacke, weißes Hemd, resignierter Blick, hochgezogene Schultern. Seine Einsamkeit, die ihn absonderte, seine scheuen, stockenden Gespräche. Er enthob mich der Einblicknahme in sein inneres Leben, das war für mich, unbeholfen und unsicher, wie ich war, auch eine Erleichterung. Allzu große Nähe erübrigte sich.

Er war viel mit seinen Gedanken beschäftigt und geriet bei der geringsten Störung in Wut. Manchmal überraschte er mich mit einer plötzlichen Kalauerhaftigkeit, die nichts anderes als Tarnung war. Unwiderlegbare, lapidare, verdrehte, herausgerissene Wortbildungen, die etwas Flinkfertiges hatten. Zusammengekochte Sprüche. Geprägtes, kaum Aphoristisches. Sprechen mit breitem Seitenrand, um Variationen hineinzukorrigieren, mit Rotstift und Rufzeichen sozusagen. Ich mochte das Unernste, Hurenhafte, Geschwätzige daran nicht, den Leerlauf, den Entzug. Ich hatte das Gefühl, mit Kunst-Stückchen abgespeist zu werden.

Hingegen liebte ich seinen Gebrauch der Umgangssprache, des Dialekts. Der österreichische Slang, der etwas Lebendiges und sich ständig Erneuerndes hat. Er fördert Zersetzung und Ironisierung, meuchelt Sentimentalitäten und Attitüden. Er würgt Geblähtes und stellt Gestelztem ein Bein. In seinen Bühnenstücken hat er sich manchmal damit übernommen. Doch wenn er das Österreichische sprach, war er sicher in seinem Witz, gnadenlos in seiner infamen Dreckigkeit, hämisch, böse und doch voll Echtheit und mitreißendem Schwung.

In der DDR bis zum Exzeß kultiviert (wie auch von Renate und nun Andreas). Eine Verteidigung seines Österreichertums, ein verbissener Stellungskrieg?

Seine Stimme. Sie klang nach Ruß und Asche, Ruß und Asche des Ersten Weltkriegs.

Er hatte im Oktober 1916 (als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg) auf dem Monte Pasubio einen Kehlkopfdurchschuß erhalten und vorübergehend die Stimme verloren. Ein Zipfel der Speiseröhre, der in der Luftröhre hing, hatte ihm zu schaffen gemacht, er erbrach und bekam keine Luft. Seitdem räusperte er sich viel, fuhr sich oft mit dem Zeigefinger im Kragen herum, preßte die Lippen zusammen und stieß dann unter großer Anstrengung Wörter hervor, mit tonloser, heiserer Stimme.

Eine Stimme ohne Stimmungen und Gefühle, ohne Schwingungen, Modulation und Melodiösität: Angst, Grauen und Tod hobelten sie herunter auf Null, der Dreck und die Leichenfelder rauhten sie auf bis ans Ende des Lebens. Eine zurückgeschraubte Stimme, gefroren, verharscht, ohne Weite und Raum. Da wurde Schreiben zum Atmen.

Er war beim Sprechen niemals entspannt, es war für ihn kein Befreiungsprozeß. Ich hatte immer das Gefühl, ihm auf den Rücken klopfen zu müssen, weil etwas in seiner Kehle saß. Oder einen Knoten lösen zu müssen. Ihm die Hand aufs Zwerchfell zu legen. Ich kaute auf meinen Lippen herum und war verlegen, wenn er wütend war und zu schreien versuchte.

Seine Stimme auf einer alten Wachsplatte, einen Text zu seinem ersten Hörspiel deklamierend. Als glitten Raben dahin. Hätte nicht der dickliche kleine italienische Arzt, von dem er erzählt hatte, versucht, ihn nach seiner Verwundung wieder zum Sprechen zu bringen, er wäre vielleicht für immer verstummt.

Sein schrilles politisches Engagement. Seine Vorliebe für die Rolle des Advocatus diaboli. Gern emotional angeheizt, bereit zu deutschen Taten. Herz und Kopf miteinander verbinden, fiel schwer: der Reif dazwischen, der Stau.

Sprechunterricht hat er nie genommen und arbeitete doch beim Hörfunk, einem Medium der Verführung durch die Stimme. Reden hat er nie gehalten. Vorgelesen kaum. Er schwieg bei öffentlichen Diskussionen.

Die atmosphärische Trübung, die mangels Artikulation entsteht. Die Männersprache in seinen Werken, deren Sinn ich nie ganz verstand. Das Wort als Erektion.

Eignet man sich noch dazu, feine Worte zu machen, wenn man so früh eine solch heftige und entsetzliche Erfahrung machen muß? Ist man noch bereit zur großen abendländischen Seelenerbauung? Soviel Wut, soviel Haß noch aus dem Boden zu holen! Schreiben auf Biegen und Brechen.

Dann aber tauchte mitunter etwas Überraschendes auf. Nach kurzem Räuspern und einigen Ähäms plötzlich warme, lebendige Worte. Es ging also. Was hatte den Kehlkopf geölt? War es der Schock, die nie beseitigte psychische Belastung, was meinem Vater die Stimme »verschlagen« hat? Doch dann schluckte er ein paarmal, stöhnte gequält und hielt mitten im Wort inne, als habe er etwas auszusprechen verlernt. Ein Würgen schien den Kehlkopf zu schließen. Er griff sich an die Gurgel und rang nach Luft.

Er las viel, sprach jedoch kaum darüber. Unfähigkeit, sich auszutauschen, oder Eigenbrödelei? In kleinen Nebenbemerkungen aber offenbarte sich unvermittelt seine eminente Bildung und Belesenheit. Mit aufklärerischen Sätzen verstand er mich zu wecken, nicht ohne Hang zur Gnadenlosigkeit, wenn ich etwas nicht wußte.

Er war lehrerhaft wie sein Vater und von tiefer Genugtuung erfüllt, wenn er grammatikalische oder Wissensfehler in Büchern und Zeitungen entdeckte. Immer hilfsbereit bei Fragen, sofort ein Nachschlagewerk zur Hand.

Widersprüche hob er nie auf, sondern beließ sie mit einer gewissen Zufriedenheit. Mein Versuch, mich mit meiner eigenen Meinung zu behaupten, schien seine abweichende, bereits gesetzte nur noch zu stützen. Auf jeden Fall wußte ich dann meist mehr von der Sache: Sie hatte mindestens zwei Seiten.

Am gefährlichsten waren Gespräche, in denen es um Überzeugungen ging. Immer wollte er recht haben. In Streitgespräche mit ihm zu geraten war wirklich ein arges Geschäft. Da spürte ich den Jurastudenten, der nur Definiertes und Eindeutiges zuließ. Er biß in jedes Wort vor Gebrauch. Den Worten bekam das nicht immer.

Seine charakteristische Bewegung, mit zwei Fingern die Nase von der Wurzel bis zur Spitze entlangzufahren. Als säße da ein Wort, das er abpflücken könne. Seine Nuancen des Schweigens.

Seine lastende Gefühlsstummheit und seine plötzlichen cholerischen Ausbrüche. Seine Abkapselung. Ich konnte nur so viel wissen, wie er erzählte.

Sein mitunter leutseliger Mitteilungsdrang. Wie er mich dann aufforderte, ihm durch Fragen auf die Schliche zu kommen.

Er war ein schöner Mensch, bis auf jene Zeit um meine Geburt, als er etwas Schweres bekommen hatte, einen unbeweglichen Blick, als starre er auf einen Golem. Seine Körperlichkeit hatte sonst immer etwas Unaufdringliches, Scheues und Verletzliches gehabt, das ganz im Gegensatz zu seinem Schreiben stand, er wirkte eher sanft als aggressiv. Eine gedankengeschliffene hohe Stirn. Graublaue Augen, feine Hände, gepflegtes, ein wenig lockiges langes Silberhaar. Ab und zu unauffällige Korrektur seiner Haltung, seine Unsportlichkeit. Ich hatte immer das Gefühl, ihn beschützen zu müssen mit seinem knieknickerigen Gang. Seine Magenreizbarkeit, seine fleischlose Kost und Diätversessenheit. Seine gutgeschnittenen Anzüge, von stofflicher Güte und Eleganz.

Eine sinnliche Präsenz dennoch. Nach seinen Büchern aber taugte er nur für die Leidenschaft. Leidenschaft kann töten, Liebe lebt. Aktionsliebe, wie er sie beschrieb, wird allein an ihrer Wirkung gemessen.

Triebtäterschaft. Da war sein großes Geheimnis. Mußte denn ein wirklich Liebender immerfort sein Rasendsein bekunden?

Wie war mein Vater als Mann, umgeben von Frauen, die etwas Eingeschworenes hatten in ihrer emotionalen Verschlossenheit? Kannte er so etwas wie Geborgenheit?

Das Bild meiner Eltern 1937 an der Ostsee, zur Zeit ihrer Flitterwochen. Das Paar im Gehäuse, in einem Strandkorb. Abgekapselt, eingezäunt, die Köpfe einander zugeneigt. Meine Mutter, der Sonne hingegeben, weißer gerippter Badeanzug mit kleinen Trägern, halblanges Blondhaar, hinters Ohr gekämmt, Seitenscheitel. Das Gesicht mädchenhaft zart, entspannt.

Daneben mein Vater, schwarzgebrannt, negerhaft, Othello. Das Gesicht feist, der Körper hünenhaft. Unter den halb geöffneten Augen Verräterblick (sonst wäre er kein Schriftsteller). Satt, ohne Annäherungsversuch, die Arme abwehrend über der Brust gekreuzt. Auf erschreckende Weise Mönchshaftigkeit und Brutalität in sich vereinend.

Alles wäre zwischen ihnen möglich, und doch ist ihre Ohnmacht bereits skizziert, ihre Unerlöstheit.