3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Die vierunddreißigjährige Schuschanna, die eigentlich Zsuzsanna heißt, hat ihren Beruf als Kinderpsychologin an den Nagel gehängt und betreut seit acht Jahren die Affen in einem westdeutschen Großstadtzoo. Sie ist im Zirkusmilieu aufgewachsen, und die Welt der Tiere hat sie von früh auf fasziniert – mit ihren animalischen Gerüchen, Lauten, Gebärden und Kommunikationsritualen. Und in diese animalische Welt taucht sie auch heute wieder mit allen Sinnen ein – sei es, daß sie kraulend und grunzend mit Baba, dem grau gewordenen, kraftvollen Gorilla kommuniziert oder ihre Nächte mit Joseph, dem Elephantenwärter, als orientalische Liebesnächte im tropischen Dekor zelebriert. Aber Joseph, der einfühlsame Liebhaber, bleibt stumm bei der Liebe. Und Schuschannas Sehnsucht, Lust auch durch Worte zu erfahren, wird bald übermächtig … Ein ungewöhnlicher erotischer Roman. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 167

Ähnliche

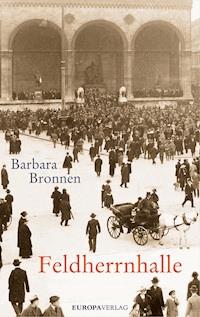

Barbara Bronnen

Dschungelträume

Roman

FISCHER Digital

Inhalt

Für Renate Bronnen

Sie roch die warmen Tierleiber noch, den Moschus des Gorillas, als sie sich auszog, und der Geruch machte sie unruhig und erfüllte sie mit Sehnsucht. Sie streifte die am Körper klebenden Jeans ab, warf das schweißnasse Baumwollhemd auf den Boden und öffnete den Pferdeschwanz, daß das dunkelbraune Haar strähnig und feucht herabfiel. Sie stand unter der Dusche und ließ unter Seufzern das warme Wasser den schmerzenden Rücken herabrinnen, als draußen das Abendlied der Siamangs einsetzte, ein rhythmischer Bell- und Zwiegesang mit Zäsuren und modulierenden Solis in einer, wie es schien, wohldurchdachten Anordnung.

Ausnahmsweise zog sie ein Kleid an, kämmte und fönte das gewaschene Haar, schminkte sich ein wenig, wickelte das Handaufgezogene und ging zu Baba, dem Gorilla.

Noch bevor sie ihn sah, erreichte sie sein Geruch; sie öffnete die Nasenflügel und sog ihn ein, ging auf die Eisentüre zu und blickte durch das Fenster.

Als er spürte, daß sie in der Nähe war, stand er auf, bewegte die Arme, machte seine allumfassende Schwimmgebärde und kam quer über die Fliesen näher, mit seinem eigentümlichen, zögernden und vorsichtigen Gang, wie jemand, der in einem niedrigen Zimmer, einem engen Flur gehen gelernt hat, mit flach an den Körper gepreßten Armen, sacht pendelnd, als wollte er sich Raum vortäuschen. Sie öffnete die Tür und grüßte ihn mit schlaff entgegengehaltenem Handrücken, wie es seine Art war, kraulte kurz seinen majestätischen Kopf und nickte ihm zu, wobei sie die Zähne mit den Lippen bedeckt hielt und sanft grunzte. Er antwortete mit dem gleichen Grunzen. Sie verließ ihn, ging in die Kellerräume und löschte im Revier das Licht.

Ausgelassen lief sie quer über die Wiese. Als sie beim Freigehege der Giraffen und Antilopen vorbeikam, hob Wanda, die Giraffe, ihren kräftigen Kopf mit den zwei knochigen Zäpfchen, den Rollstutzen, die ihn zierten wie das Federkrönchen den Pfau, und kam auf sie zu mit ihren Zeitlupenbewegungen, deren Rhythmus durch den Paßgang bestimmt wurde. Sie schwang ihren Kopf leicht hin und her, der oben, in fünf Meter Höhe, über dem Kuhkörper saß, senkte ihn und blickte sie mit ihren großen, wunderschönen Augen wie aus Großmutters Knopfschachtel an, überschattet von den langen Wimpern, die ihr etwas Zärtliches und Feinfühliges gaben. Als sie weiterging auf das Elefantenhaus zu, verschob Wanda den Kopf um genau jenen Winkel und blickte ihr nach.

Mit großen Schritten hielt sie auf die Moschee zu. Als sie an dem Okapi vorbeiging, öffnete sich weich der weiße After, wurde rosa und ließ braunglänzende Perlen herausgleiten. Sie trat durch die Pforte und befand sich in einem palastartigen Gebäude voller tropischer Pflanzen, überdacht von einer Glaskuppel wie eine alte Hotelhalle. Da vernahm sie die Töne einer Mundharmonika, die ein junger Elefant im Rüssel hielt.

Als Joseph, der Elefantenwärter, sie erblickte, verließ er nach einem Kommando das Elefantenbaby. Der schöne, kräftige Mann kam, in der Hand eine einen Meter lange Kalla, aus der Eisentüre, ging auf sie zu und berührte mit der Blüte ihren Schoß.

Sie blieb stehen, ohne sich zu bewegen, die Kalla berührte sie wie ein Feuerstab. Sie schloß die Augen; in ihrem Inneren dehnte sich eine warme Leere, um die es nur noch die Kalla und seinen Atem gab.

Dieser Mann, den sie vor zwanzig Tagen noch nicht gekannt hatte, wollte sie. Sie liebte diese Unvorsichtigkeit, liebte das Risiko. Nein, auf Sicherheit war sie nie bedacht, nie in ihrem Leben. Stets wollte sie sich ihren Dschungel selber schaffen. Dies hier war wie Großwildjagd, auch wenn ihr Herz klopfte wie das eines kleinen Vogels. Mit zitternden Knien erklomm sie die Treppe, mit einem Knall fiel die Eisentüre hinter ihnen ins Schloß. Ihr Mund war trocken, als hätte sich alle Feuchtigkeit in einem Punkt versammelt, und als er sagte, dies sei sein Zimmer, gelang es ihr nicht mehr, einen deutlichen Laut hervorzubringen.

Nur vage nahm sie den rotgolden schimmernden Raum wahr, aus dem Rund der Kuppel herausgeschnitten wie ein Schiffsraum, mit geschwungener Außenwand und ovalen Fenstern, sah ein Bett, Nachttisch, zwei Korbstühle, ein Buddhabild, einen kleinen orientalischen Intarsientisch, Palmen und die hohe Kalla im großen Topf, auf dem Bett eine indische Decke, purpur, violett, orange. Auf dem Tisch eine Lampe aus Pergament in Regenbogenfarben, an einem Nagel an der Wand ein roter Kimono mit einem bunten Drachen auf dem Rücken. Auf dem großen Bastteller mit Sternmotiven Orangen. Tiergeruch erfüllte die Luft.

Joseph setzte sich neben sie aufs Bett und streckte die Hand aus. Ganz plötzlich schien die Dschungeltemperatur des Warmhauses um einige Grad zu steigen, sein Atem wehte sie an, und als er sein Hemd auszog, erschauerte sie wie unter einem kühlen Luftzug. Mit einem Schreckenslaut, als berühre sie ein heißes Metall, legte sie die Arme um seinen Rücken.

Die Hitze öffnete alle Poren für seine Liebkosungen; als er die Haken ihres Mieders öffnete, stieg leichter Gummigeruch in ihre Nase und Dampf zog zwischen ihren Brüsten empor, als wären sie in einem Treibhaus gehalten, um zu wachsen; und als er eine Brust hob, um sie an den Mund zu führen, sickerte der Schweiß an ihren Rippen entlang.

Es klang wie ein glucksendes Wasser, wenn sie innehielten und sich voneinander lösten, nicht anders, als liebten sie sich im Dschungel. Und während sie sich rascher bewegten, fühlte sie, wie mit einem Mal der Fußboden zu zittern begann, das Bett erbebte, die Gläser auf dem Tischchen unter hellen Tönen aneinanderschlugen, die Töpfe mit den Palmen und der Kalla wie bei einem Erdbeben schwankten und die rote Glühbirne an der Decke hin- und herschwang wie das Weihrauchfaß in eines Priesters Hand.

Joseph hob den Kopf, stieß einen kleinen Pfiff aus und flüsterte: »Bella tobt vor Eifersucht.« Und während sich ihre Körper wieder in die allgemeine Bewegung rundum einfügten, ertönte wie zum Beweis die unerschöpfliche Sonnentrompete der Elefantin und durchdrang mit ihren von weit herkommenden, melancholischen Elfenbeintönen die tropische Luft mit Phantasie.

Mein erster Arbeitstag vor acht Jahren. Mir ist, als wäre er gestern gewesen.

So sehr es mir während meiner Lehrzeit im Aquarium auch gefallen hatte, im Freigehege bei den Antilopen und Giraffen, im Vogelhaus, so sehr hungerte ich doch nach neuen Erfahrungen, nach Erlebnissen mit Tieren, die mich überraschen konnten. Als ich die Prüfung in Verhaltenskunde, Ernährungskunde und Anatomie abgelegt hatte, hörte ich, daß der »Hainvater« vom Menschenaffenrevier einen Nachfolger suchte, und bewarb mich sofort, voller Hoffnung, denn ich hatte gehört, daß sich niemand fand. Kurz darauf kündigte man mir meine Beförderung an: ab morgen Affenwärterin.

Von Anfang an waren die Affen mein Ziel gewesen, wußte ich jetzt. Ich mochte sie, mochte ihre Lebhaftigkeit und war von der Idee besessen, mit ihnen zu leben. Ich war jung, unbesonnen, ungeduldig. Ich suchte die Gegensätze; mich faszinierten die Tänze und Spiele dieser haarigen Kinder, und die Kombination von schwarzem oder rotem Haar mit nacktem Gesicht reizte mich. Ich war so voller Erwartung, daß ich nachts frühzeitig die Regel bekam, und ich hatte Bauchschmerzen, als ich, ein Affenlehrbuch auf den Knien, den Bus zum Zoo nahm.

Das erste, woran ich mich erinnere, war das Geflatter von unzähligen Vögeln, als ich an der Volière vorbeikam. Alle flogen sie plötzlich auf und flirrten zwischen den Ästen der mit einem Riesennetz umspannten Bäume herum, auf jedem Ast schien ein bunter Vogel zu sitzen, fremde, große, dunkle und helle, kleine Vögel in solchen Schwärmen, daß ich erschrak und die Luft von ihrer kühlenden Bewegung erzitterte.

Der Hainvater machte mir einen Kaffee und sprach mit mir von seiner Arbeit; die anderen – es waren damals nur zwei Lehrlinge – schnipselten die Bananen und lachten.

Und dann war ich das erste Mal im Käfig.

Der Rockerkäfig war unruhig, voller wildgewordener Affen. Hilfesuchend blickte ich hinaus zum Hainvater, der hinter dem Gitter dastand, den Wasserschlauch in der Hand, für alle Fälle. Der Schlauch ist im Käfig so etwas wie eine Waffe, geeignet, die Tiere in Schach zu halten.

Ich stand da, das Blut schoß so heftig aus mir hervor, daß es oben am Schenkel entlangsickerte. Die Tür war zu, ich war eingesperrt. Da waren nur noch ich und die Affen. Für Augenblicke habe ich nur gehofft, da wieder rauszukommen, nichts wie raus, aber ich wußte, ich mußte drinbleiben.

Ich sah nur turnende Leiber, Behaarung, Gliedmaßen, Zähne, und konnte zunächst die einzelnen Tiere nicht voneinander unterscheiden. Erst nach einer Weile entdeckte ich hinten in der Ecke einen etwa vierjährigen Gorilla, er erschien mir schon so groß, daß sein Körper den ganzen Raum einnahm und mich auf Zwerginnenmaße zusammenschrumpfen ließ – an seine Kraft durfte ich gar nicht denken. Er trug einen roten Plastikkübel mit sich herum, wie auf seine Birne geklebt, und ich war darauf gefaßt, daß er mir jeden Augenblick zumindest den Kübel überziehen würde. Was für ein Kopf! Das war Baba.

Wieder blickte ich nach draußen zum Hainvater, der in der gleichen selbstsicheren Haltung, ein feines Lächeln im Gesicht, dastand, sanft und abwartend. Hätte er mich nicht besser erst zu den Kindern gelassen? dachte ich. In seiner Haltung lag, so meinte ich zuerst in meiner Angst, eine Spur Abfälligkeit, ein Hauch von Arroganz, gleichzeitig war in seinen Bewegungen etwas Gespanntes, eine unerschütterliche Aufmerksamkeit, die mich heute noch beeindruckt. Seine Ruhe verriet absolute Beherrschung der Situation. Sein Anblick machte mir klar, daß der Mann nicht nur unter den Tieren keinen Feind hatte, sondern daß er uneingeschränkt der Boss war, das Alpha-Tier. Etwas, aus dem ich mehr lernte als aus hundert Vorträgen darüber, wie man mit Tieren fertig zu werden hätte.

Ich stand immer noch da, eine Ewigkeit, und wußte, daß dies meine Bewährungsprobe war und daß dem Hainvater draußen nichts entging. Die fünf Rocker – die anderen hatte er weggesperrt, da sie heftig werden konnten – standen immer noch zugeknöpft im Raum und blickten mich an, der Gorilla mit seinem roten Hut, die vier Schimpansen mit ihren Weidenästen in den Händen, sie standen da, düstere Gestalten; mit einem mißbilligenden Kopfwackeln stierten sie mich an wie ich sie, eine lange Weile. Eisiges Schweigen.

Ich ließ mich nieder. Ich hatte nur einen Vorteil auf meiner Seite: ihre Neugierde; das war alles. Dann begann ich, an meinen Fingern herumzupulen und kratzte mich am Kopf, lauste mich, löste den Pferdeschwanz und spielte in einer Art von verzweifeltem Stolz mit meinem Haar.

Und plötzlich waren sie da, waren alle da, untersuchten meine Ohren, die Nase, das Auge. Ich hatte Fluchtgedanken und hielt sie mit aller Kraft nieder. Ich dachte: sie stinken! Das halte ich nicht aus! Sie stinken aus dem Mund, sie stinken überall!

Mit einem Mal zogen sie sich zurück und setzten sich um den Baumstamm, als beratschlagten sie, was mit mir zu tun sei.

Ich kam mir vor wie ein Gast bei meiner eigenen Beerdigung.

Draußen begann ein Gewitter, die Tiere wurden unruhig. Ich öffnete ein Säckchen mit Nüssen, das auf dem Boden lag, und warf ihnen die Nüsse zu. Der Regen prasselte auf das Glasdach und machte einen Heidenlärm. Wir saßen da, ich in der Ecke, die Affen in der Mitte, und kauten. Als der Regen nachließ, trocknete ich mir mit dem Taschentuch den Schweiß ab.

Wie es genau geschah, weiß ich nicht. Unerwartet kam der Schimpanse auf mich zu und zog mich zu den anderen. Als ich mich zu ihnen hockte, brummten sie zustimmend. Sie betrachteten mich, und ich betrachtete sie eingehend. Mir war, als würde ich von Tieren der Vorzeit aufgenommen, als die Welt noch nicht den Menschen allein gehörte. Ich war dabei, etwas zu entdecken.

Ich war am Anfang der Welt. Im primitiven Leben. Ich wußte, daß die Tiere in mir nur das sehen konnten, was in ihnen war. Und das war etwas, das ich nicht kannte.

Behutsam stand ich auf, so, wie es mir der Hainvater beigebracht hatte: sich erst nach vorn beugen, das Gesäß ein wenig recken, sich allmählich zur vollen Größe aufrichten.

Ich erledigte meinen Auftrag und säuberte die Käfige. Ich hatte keinen Mut, den Stinktieren lange auf Wiedersehen zu sagen. Erleichtert stöhnte ich auf und entwich ins Freie.

Ich war nicht hops gegangen, und in meinen Augen hatte ich die Probe bestanden.

»Geschafft«, sagte der Hainvater und klopfte mir auf die Schulter.

»Hab Lust auf ein Bier«, sagte ich knapp. Mit zitternden Händen hob ich die Flasche an die Kehle und stürzte das Bier hinunter. Die Schultern des Hainvaters zuckten, als er lachte. Plötzlich lachten wir beide, ein prustendes, nicht endenwollendes Gelächter.

Ich, »die Studierte«, war wirklich unter die Tierwärter gegangen! Das ist eine Arbeit, die merkwürdigerweise bei den Menschen außerhalb des Zoos als roh und grob verschrien ist, was nichts über die Grobheit der Tiere aussagt, aber viel über die Überheblichkeit des Menschen allem gegenüber, was mit Tieren zu tun hat.

Bestimmt ist es ein Beruf, der nicht zu den feinen zählt; stelle ich mich am Telefon als Tierwärterin vor, so ernte ich Verwunderung: und dann noch eine Frau? Einer der Hauptgründe für die Vorbehalte ist das »Niedrige« dieser Arbeit, die, so heißt es, bestenfalls die eines Stallknechts oder einer Stallmagd sei, tatsächlich stecken wir oft tief im Schmutz, wenn wir die Ställe ausmisten und den Kot aufladen, um ihn zum Futterhof zu fahren; wer kann sich schon die Menge des Dungs vorstellen, die sieben Elefanten täglich produzieren? Joseph, der Elefantenwärter, steht oft bis zum Stiefelende im Mist.

Dabei sind der warme Atem der Tiere, der Geruch ihrer Körper und ihrer Ausscheidungen durchaus nicht unangenehm; vor Affenkot allerdings, ich gebe es zu, graust es mir; selbst der Kot dieser Tiere scheint uns näher als der Dung anderer.

Vielleicht schätzt das Publikum gerade noch den Wärter der Raubtiere, wegen der vermeintlichen Lebensgefahr, der er ständig ausgesetzt sein soll. Doch daß der Wärter mit seinen Tieren lediglich mittels Knopfdruck verkehrt, indem er eine Art eisernen Vorhang zwischen dem Löwen und sich herabläßt, um die Raubtierkäfige zu reinigen, macht sich ein unwissendes Publikum, das den Raubtierwärter mit dem Glorienschein des Dompteurs umgibt, nicht klar. Wenn sie wüßten, wie nahe ich mit meinen Tieren umgehen muß! Schon der leichte Stüber eines jungen Schimpansen kann Prellungen und Risse zur Folge haben. Doch was ist das gegen das Schaudern beim Löwengebrüll!

Sie müßten uns hochschätzen, wenn sie sich klarmachten, was alles der Einrichtung des Zoos und unserer Arbeit zu verdanken ist. Wenn die Menschen heute überhaupt noch etwas vom lebendigen Tier wissen, so verdanken sie es uns und unserer Kunst, derer es wahrhaftig bedarf, um die Tiere unter solch eingeschränkten Bedingungen gut zu versorgen und zufriedenzustellen.

Kaum jemand, behaupte ich, der sich über die heutige Welt und ihre Erhaltung seine Gedanken macht, bezieht den Zoo, diesen Artenerhaltungspark, in seine Überlegungen mit ein, kaum jemand macht sich klar, wie wesentlich diese friedliche Institution daran beteiligt ist! Der Zoo gleicht einer Mutter, die viele Kinder zur Welt gebracht hat, die außerhalb ihrer schützenden Arme verkommen, verhungert oder getötet worden wären, und der Pionier, der am intensivsten die unbekannten Tiere in ihrer Macht und Vielfalt kennt und nährt, ist der Wärter. Er hat zuerst den Weg zum Tier gewiesen, hat zwischen Publikum und Tier vermittelt und gab den Zoodirektoren und Forschern sein Wissen weiter. Er kennt all die Gefahren der Tiere, ihre Krankheiten und Leiden, ihre Defekte und Psychosen als erster und hat sie mitzubestehen. Jeder Handgriff, der hier getan wird, legt uns fest. Dasselbe gilt auch für alle Unterlassungen.

Trotzdem gilt der Wärterberuf als niedrig; er hat, so heißt es, keine Würde, und er wird schlecht bezahlt.

Baba, der Gorilla. Angesichts der Leere in seinem Blick springen sein Durst, sein Hunger, sein dösiger Schlaf auf mich über, und ich spüre mit Verblüffung, wie sich mein Denken zurückzieht. Die Kunst seiner Reglosigkeit möchte ich lernen; lernen, still und dunkel zu bleiben und trotzdem durchsichtig. Ich sehe die vom Wind geschliffenen Hügel, die gelblichen Ebenen und die rissige Erde seiner Heimat, Bäume, die wie Gespenster sich drehen, erstarren, verschwinden und wieder auftauchen. Hier ist die Landschaft in ein Skelett verwandelt, die Felsenhügel sind zu diesem kümmerlichen Granitblöckchen verkommen, hinter dem er gerade seinen Kopf verstecken kann, die Tempel und Häuser zu dieser Kurztreppe, die zum Panzerglas hinabführt, die Riesentintenbäume, die krummen Büsche mit dem dornigen Gestrüpp zu diesen nackten, geschälten Astsegmenten, die er manchmal umarmt, wie den löchrigen Kanister, den grauen Lappen, die ihm Vogel und Frucht und Kind sein müssen, und die Schritte der Menschen, die täglich an ihm vorbeidefilieren, imitieren das Gemurmel der Bäche.

Da liegt er, hingefläzt, schwerfällig, unveränderbar. Da bin ich. Das bin ich. Ich fühle die Gefahr, Zuflucht in seiner Bewegungslosigkeit zu suchen.

Ich recke mich, öffne die Augen und blicke ins Licht.

Montag morgen, es war noch früh, als sie erwachte: fünf Uhr. Das Handaufgezogene war unruhig; das Dämmerlicht des beginnenden Morgens weckte seine Lebhaftigkeit.

Sie hob es hoch, gab ihm die Flasche, ölte seinen behaarten Hintern, wickelte es, wiegte es, klopfte seinen Rücken und wartete auf das Bäuerchen. Sie stellte das Radio an, fütterte den Finken, blickte hinaus in den Innenhof und ging ins Bad.

Ihre Wohnung war klein, fünfzig Quadratmeter, Kochnische, Dusche, Schlaf- und Wohnzimmer in einem Raum; es war eine Dienstwohnung, um den Nachwuchs aufzuziehen.

Das Haus war flach, wie alle Gebäude hier, außer dem Verwaltungsgebäude, der Villa des Direktors in der Nähe des Flusses im Parksüden, dem Futterhof und dem Elefantenhaus. Ihre Wohnung führte auf einen der kleinen Innenhöfe, von dem aus sie die Quarantänestation der Gibbons, Totenkopf- und Rhesusäffchen, der Mandrills betreten konnte, die den Blicken der Besucher entzogen waren. Hier quartierte sie auch die Trächtigen in Einzelkäfige ein, die Kranken und sichtbar Gestörten, deren Anblick, wie der Direktor meinte, das Publikum aufbringen könnte; hier verwahrte sie jene, die niemand sehen wollte; der Mensch hält sich nur ausgesuchte Exemplare.

Sie tauchte ein in die türkisene Feuchte des Badezimmers, schäumte sich mit dem bläulichen Gel, strich die grüne Paste auf die Zahnbürste. Sie zog frisch gewaschene Jeans an, ein kariertes Wollhemd, band die Haare zum Pferdeschwanz, fertig. Es empfahl sich, auf jeden Schmuck, Ohrringe, Ringe, Ketten zu verzichten. Erst kürzlich hatte Jojo einer jungen Schauspielerin, die mit einem Schimpansen abgelichtet werden sollte, den Ohrring ab- und damit das Ohrläppchen durchgerissen.