Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Europa Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

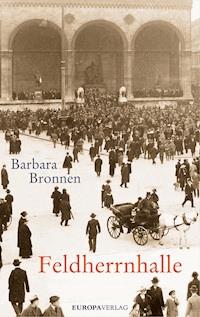

Stolz und geheimnisumwittert ist die mitten im Stadtzentrum gelegene Feldherrnhalle so etwas wie die gute Stube Münchens. Die klassizistische Loggia, die König Ludwig I. aus Trotz gegen jene, die die Monarchie abschaffen wollten, gleich eine Nummer größer als das Florentiner Original bauen ließ, hat Pracht und Niedertracht, Glanz und Elend, menschliche Größe und heimtückische Gewalt gesehen. Barbara Bronnen blickt in ihrem Roman auf die bewegte Geschichte dieses außergewöhnlichen Monuments zurück. Sie gestaltet eine Welt mit vielfältigen Stimmen, ihren Beobachtungen und Gedanken, der Zeugenschaft ihrer Großmutter und ihren überraschenden Begegnungen mit den Ohrenzeugen von gestern, darunter König Ludwig I. und seine langjährige Geliebte Marianna Florenzi, Lola Montez, Ricarda Huch, Georg Elser, Bertolt Brecht, Léo Lania, Hannah Arendt, Oskar Maria Graf und die Terroristin Vera Sassulitsch. Barbara Bronnens kluge wie spannende Spurensuche zeigt die Vielschichtigkeit eines Denkmals, dessen Vergangenheit auf einzigartige Weise unsere Geschichte widerspiegelt und das zum Symbol für Umbrüche, Wandlungen und Ambivalenz der deutschen Seele zwischen gestern und morgen geworden ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 346

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hinweis: Bitte beachten Sie, daß dieses Buch nach den Regeln der alten Rechtschreibung verfasst wurde.

1. eBook-Ausgabe 2016

© 2016 Europa Verlag GmbH & Co. KG, Berlin · München · Zürich · Wien

Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung eines Fotos von c ullstein bild – A. & E. Frankl Autorenfoto: © Isolde Ohlbaum

© Zitat Ilse Aichinger: Iris Radisch, Die letzten Dinge. Lebensendgespräche.

2015 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG;

2015 Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Layout und Satz: BuchHaus Robert Gigler, München

Konvertierung: Brockhaus/Commission

ePub-ISBN: 978-3-95890-113-1

ePDF-ISBN: 978-3-95890-114-8

Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

Alle Rechte vorbehalten.

www.europa-verlag.com

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]

Gewidmet meiner Großmutter Else von Lossow,meinem Sohn Florian Bronnen mit Anja Graf,meiner Schwester Franziska Bronnen mit Pierre-Dominique Ponnelleund meinen Enkelkindern Tabea, Nils und Moritz

Der Krieg war meine glücklichste Zeit.Der Krieg war hilfreich für mich.Was ich da mit angesehen habe, war für michdas Wichtigste im Leben.ILSE AICHINGER

Inhalt

Geköpfte Löwen

Rilke im Tornister

Orlando di Lasso

Der Selbstherrscher

Das Gespenst des Nationalismus

Der immerwährende Überwinder

Von Blüte zu Blüte springen

Abwehr gegen die Sinnlichkeit

Ein poetisches Gemüth

Marianna zart und weiß

Aus der Unterwel

Dieses vielbewegliche Individuum

Das Leben schreddern

Sich selbst verloren

Aus Schulterklappen werden Nadelkissen

Heldengedenktage

Kriegskind

Ricarda, der einzige Mann

Ricarda Huch und die Bayern

Deutsche Klarheit

Die Kleinbürger

Die erste Terroristin

Der Verführer

Der Prozeß

Der neue Siegfried

Wilhelm Hoegner

Der Außenseiter

Der Rebell

Die Asphaltcowboys

Der Rattenfänger

Der Sozialdemokrat

Ein Lehrling

Er schlägt sie alle

Kriegsfolgen

Der Marxist

Kein Wort mehr

Pulverisierte Götter

Danksagung

Geköpfte Löwen

Ich sitze mit meiner Großmutter am gescheuerten Holztisch der Pfälzer Weinstuben der Münchner Residenz und nippe am Wein. Es ist das Jahr 1961, ich bin dreiundzwanzig Jahre alt und Studentin. Wir sind mit dem Professor hier, einem alten Herrn. Fräulein, noch einen Schoppen, sagt er zur Kellnerin. Den Wein trinkt er nur zu gern, sagt meine Großmutter, als wäre der Professor nicht im Raum. Er blickt mit starrem, angestrengtem Blick auf ein Foto, das meine Großmutter in den Händen hält. Das ist der General Otto von Lossow, sagt meine Großmutter, die eine angeheiratete von Lossow ist, und klopft mit dem Zeigefinger heftig auf das Bild. Wissen Sie noch, wie’s geht?

Leutnant – Oberleutnant – Hauptmann – Major – Oberstleutnant – Oberst – Brigadegeneral – Generalmajor – Generalleutnant – General, sagt der Professor.

Sie weist in die Richtung der Feldherrnhalle. Und was ist ein Feldherr?

Großmutter dreht eine Strähne, die aus dem Dutt geschlüpft ist, und stopft sie mit zwei Fingern wieder hinein. Ihr silbergraues Haar ist onduliert, eine Kunst, die ihr alter Friseur noch beherrscht. Ihr zarter Teint ist leicht gepudert, ihre Wangen zeigen einen Hauch Rouge, ihr Lippenrot ist wie immer etwas verwischt. Sie zieht die üppigen Brauen in dem feingeschnittenen Gesicht herrisch zusammen.

Der Professor blickt immer noch angestrengt auf den steifen, grimmigen General Otto von Lossow. Er erhebt sich und gießt ihr Wein nach.

Danke, weist sie ihn mißbilligend ab und stoppt den Weinkrug mit einer so heftigen Bewegung, daß ein wenig Wein auf das Revers ihres grauen Kostüms spritzt, ich habe genug getrunken – also? Sie trommelt mit den Fingern ungeduldig auf die Tischplatte.

Der Professor furcht die Stirn. Sein Glatzkopf überzieht sich mit feinen Schweißperlen. Laut Clausewitz, stottert er, ein an der Spitze des gesamten Krieges … oder eines Kriegstheaters … stehender General.

Ich pruste beim Wort »Kriegstheater«.

Meine Enkeltochter lernt das nie, sagt meine Großmutter.

Sie gehorcht ihrem Ordnungssinn und betupft mit einer Serviette vorsichtig das Revers mit der Perlenbrosche, passend zu den kleinen Perlen an ihren feinen Ohrläppchen.

Stimmengewirr um uns, es ist laut. Ich gehe rasch zur Tür und blicke hinaus auf den Odeonsplatz. Da sind mit einem Mal so viele Leute, sage ich, es geht los.

Schon höre ich Blasmusik. Zahlen! ruft meine Großmutter. Auf zum Zapfenstreich!

Wir rennen los. Mein Pferdeschwanz schwingt. Die Tschinellen und Blasinstrumente übertönen das Klacken unserer Absätze auf dem Kopfsteinpflaster, meine Großmutter boxt sich mit gewohnter Heftigkeit durch, wir stehen in der ersten Reihe.

Apropos, meine Großmutter genießt ihre Rolle, was ist ein Zapfenstreich?

Der Professor weiß es nicht.

Das Ende des Ausschanks! Meine Großmutter erhebt triumphierend die Stimme. Aber das hier ist kein Zapfenstreich. Der Bundesgrenzschutz feiert sein zehnjähriges Bestehen.

Das mitlauschende Publikum befeuert sie. Und was befehligt ein Feldherr?

Es dauert, bis der Professor mit der Antwort herausrückt.

Ein Regiment? kommt es zögernd.

Was sonst, sagt sie barsch. Was ist das?

Eine Einheit der Armee?

Sie nickt unwillig, damit begnügt sie sich nicht. Für Systeme hat sie eine besondere Vorliebe. Und wo gibt es ausgefeiltere Systeme als beim Militär?

Wie lautet die Hierarchie?

Sie klopft auf ihr Hebammentäschchen, das voll Tücken steckt.

Armee, Korps, Brigade, Bataillon, Kompanie …

Ein feiner Blutrausch überzieht ihre Wangen.

Und welche Eigenschaften muß ein Feldherr besitzen, um seine Kriegsziele zu erreichen?

Orientierungssinn. Selbstvertrauen. Disziplin. Gründlichkeit. Erfahrung … Er blickt sie hilflos an. Todesmut? Pflichtbewußtsein? Skrupellosigkeit bis zum Drill? Härte, auch gegen sich selbst. Er sucht nach Worten. Unnachgiebigkeit bei Befehlsverweigerern. Unempfindlichkeit gegenüber dem Untergang … Wieder stockt er. Demütige Regierungstreue.

Ganz zufrieden ist sie noch nicht.

Und was ist die Konsequenz aus all dem?

Er zögert.

Na?

Ein Feldherr ist nicht gerade beliebt, stößt er rasch hervor.

Der Professor endet erschöpft.

Da haben wir den Otto von Lossow, wie er leibt und lebt. Sie nickt dem Professor zu.

Die Bläser verstummen, einer schickt einen wimmernden Ausrutscher hinterher. Mir rinnen die Tränen übers Gesicht. Seit wir das Salzkammergut verlassen haben, muß ich bei Blasmusik immer heulen. Ich habe nach der Flucht aus Berlin, wo man mich aus dem Luftschutzkeller samt Decke weggetragen und zum Zug nach Linz gebracht hat, ein schwer erworbenes Stückchen österreichischer Heimat in Goisern verloren, gerade als ich anfing, dort gut zu leben. Die Spiele mit dem Rehkitz, das eine neugewonnene Freundin mit der Flasche aufzog, die Heimatabende, an denen meine Schwester und ich im Dirndl und mit Gretlfrisur zweistimmig jodelten, gab ich widerstrebend her, es hatte Spaß gemacht. Im Sommer konnte ich in Goisern barfuß gehen, im Herbst mit Holzschuhen ohne lästige Schnürbänder. Von Bruder Irenäus hatte ich gelernt, was man tun muß, um in den Himmel zu kommen, in Linz sah das anders aus. Ich begann zu ahnen, daß das Gefühl, zu Hause zu sein, mit Menschen zu tun hatte, die mir wohlgesonnen waren. Überhaupt war das Leben in Goisern viel einfacher und überschaubarer gewesen. Die neue Gegenwart hatte keine Erde, keine Büsche und Wälder, wo ich mich verstecken konnte. Vor den russischen Besatzern in Urfahr bei Linz fürchtete ich mich, vor dem neuen Untermieter, dem neuen Arzt, der neuen Nachbarin. Doch es war unausweichlich, nach Urfahr bei Linz zu ziehen, da mein Vater an der KP-Zeitung Neue Zeit einen Redakteurposten erhielt. Heimatverlust durch Arbeitsplatz.

Unauffällig taste ich nach dem Saum meines roten Tellerrocks und wische mir die Tränen ab. Meine Großmutter schüttelt unwirsch den Kopf, stupst heftig mit dem Ellbogen gegen meine Rippen und reicht mir mit einem bösen Schnauben das Spitzentuch, das sie hurtig aus ihrer Jackentasche zieht.

Ich weiß schon, was kommt, wenn wir anschließend im Café Annast, dem früheren Tambosi, sitzen werden: Meine Großmutter wird die Geschichte von Otto von Lossow erzählen, General und Reichswehrbefehlshaber von Bayern, auf obskure Weise in den Hitlerputsch 1923 verwickelt, ein Mann, der eine zerfetzte Psyche in sich trug. Otto von Lossow war der Vetter ihres Mannes Ernst von Lossow, den ich Großvater nannte.

Ernst von Lossow war ein sanfter, kranker, mit intensiver Sinnsuche beschäftigter Mann, an dessen Bett ich gern saß, um mit ihm zu grübeln.

Auf ihren Bücherborden hat meine Großmutter in edles Leder gebundene Aufzeichnungen von Otto von Lossow stehen, mir jedoch ist die Lektüre verweigert. Nicht einmal die trockene Aufzählung seiner Schlachten darf ich aufschlagen. Sie wird mir nichts davon vermachen, sondern kurz vor ihrem Tod alles ins Kriegsarchiv tragen: »Wer weiß, was du damit anstellst. Ich traue dir nicht.« Irgendwie geraten später die Bände dennoch in meine Hände.

Otto von Lossow hat einen ruhmreicheren Weg als sein Cousin Ernst von Lossow eingeschlagen und begann seine Karriere als Portepeefähnrich der Bayerischen Armee, absolvierte die Kriegsakademie.

Durch seine Erziehung, Umgebung und Tradition in scharfem Gegensatz zum »Zivilistenpack« erzogen, tat er sich schwer mit der kleinbürgerlichen Masse, war aber ehrlich bestrebt, sich zu einem inneren Verhältnis zum Plebs durchzuringen, was »dem Volk« nicht entging.

Von Krieg und Militär weiß ich nicht viel. Ich weiß nur, daß mein Vater mir seine weißlackierten Schi – Tarnfarbe bei Schnee – und eine Schreibmaschine mit militärgrüner Schutzhaube schenkte (Tarnfarbe im Grünen?). Daß er im Krieg seine Stimme bei einem Kehlkopfdurchschuß verloren und deshalb nur heiser etwas gegen den Krieg einzuwenden hatte. Und daß wir für die Goiserer als Flüchtlinge galten.

Als Großmutter und der Professor sich verabschieden – ich muß dankbar sein, daß er sich so um mich kümmert, der Hornochse: meine Großmutter einigermaßen beiseite –, stehe ich noch eine Weile da, betrachte die Feldherrnhalle und fühle, daß etwas in mir zu schwingen beginnt.

Die Erzählungen meiner Großmutter nebst ihren nachglühenden »Stadtführungen« binden mich an die Münchner Geschichte – sie ist meine erste Zuarbeiterin aus dieser »geheimnisvollen Werkstatt Gottes«, wie Goethe die Historie nannte. Und häufig verwiesen ihre Geschichten unterschwellig auf ihre nationale Verwurzelung in einem Deutschland, das immer wieder mit Kriegen und Gewalt verbunden war – ihr Leben als Ulanenoberstwitwe war schließlich eng mit dem Militär des deutschen Nationalstaats verknüpft. Sie ließ sich nie von Modischem ablenken und vermittelte auf verschlungenen Wegen Tradition. Ihre bestimmte Art, über ihre Stadt nachzudenken, bewirkte, daß ich im Laufe der Jahre begann, mich heimisch zu fühlen.

Ich kam ihr nicht aus, als ich in den frühen Sechzigerjahren bei ihr häufig die Ferien verbrachte und in den ersten Monaten meines Studiums bei ihr wohnte. Wichtiger als deine Schmöker zu lesen, sagte sie, ist es, die Stadt zu entziffern, und sie schlug mein Buch zu: also raus! Und wir machten uns auf den Weg durch die Stadt, zu Fuß, was sonst, die öffentlichen Verkehrsmittel waren tabu. So erwanderte ich mir an ihrer Hand die Stadt in allen Dimensionen, blickte durch Wände und Mauern hindurch auf ihre mythische Geschichte.

Das erste Mal war ich 1946 auf dem zerstörten, in seiner fragilen Eleganz immer noch beeindruckenden Hauptbahnhof angekommen, als München in Trümmern lag – die Feldherrnhalle allerdings war nur wenig beschädigt. Da hatte ich sie erstmals gesehen. Sie war kein Blickfang und machte einen traurigen Eindruck, war grau in grau, staubbedeckt und irgendwie verschlampt. Wie auch nicht. Es gab Dringlicheres zu tun. Man brauchte die Loggia nicht, sie war kein Wohnhaus, das es nach den Bombardierungen wieder bewohnbar zu machen galt. Die drei Bögen mit dem Gesims und den Figuren darüber hatten bräunliche Flecken von eingedrungener Feuchtigkeit, die grauschwarzen Arkaden, die wuchtigen Platten zogen gerade einmal ein paar fliegende Händler und Hunde an. Das Gewölbe wie die rechte Seite der Rückwand waren 1944 bei Fliegerangriffen getroffen worden, Löcher zierten die Mauersteine, Feldherr Wrede hatte beim Bombeneinschlag den Kopf verloren, der rechte Pfeiler war Richtung Theatinerkirche eingeknickt. Der Boden war mit Unrat bedeckt, Taubenkot, einer schrumpeligen Matratze, den rußigen Resten einer Feuerstelle, zerbrochenen Ziegeln und morschem Holz von zerstörten Bauten. Ein Gerüst zierte die rechte Nische. Von den Wänden hingen Spinnennetze herab.

Die Loggia hatte etwas zutiefst Trostloses, und meine Großmutter seufzte über den Verfall und die verlorenen Bilder der Erinnerung, hielt inne mit ihren Ausführungen, als sie mein enttäuschtes Gesicht bemerkte, und sagte: Nun gut, mehr dazu ein andermal.

So stapften wir durch die Stadt, von der Münchner Freiheit bis zum Marienplatz, rutschten über feuchten Stein und stießen uns am Schutt, hatten das Siegestor hinter uns gelassen, den Triumphbogen, der bei voreilig angenommenem Sieg das bayerische Heer empfangen sollte. Sieht aber nicht gerade nach Sieg aus, murmelte meine Großmutter, und wir erschraken, als wir zu Füßen des historisch bedeutsamen Monuments die in das begrünte Halbrund des kleinen Platzes (den man heute wieder dem Verkehr abtrotzen will) herabgefallenen Löwenköpfe entdeckten. Zwei Siegesdenkmale, die der Krieg in Mahnmale verwandelt hatte, die Feldherrnhalle und das Siegestor. Vorbei an den Kopfbauten der zerstörten Universität, deren Pedell Jakob Schmid, ein unauffälliger Mann ohne Ausbildung, Mitglied der SA seit 1933 und seit 1937 Parteimitglied und aktiver Zellenleiter, Sophie und Hans Scholl an die Nazis verraten hatte.

Die Universität hatte den Betrieb bereits aufgenommen, und die Studenten beteiligten sich, Steine und Kübel schleppend, am Wiederaufbau. Meiner Großmutter liefen die Tränen herunter, als wir die Staatsbibliothek ohne ihre Statuen, die marode Theatinerkirche und die zerstörte Residenz passierten. Wenn ich heute den Monopteros besteige, stehe ich auf dem Bauschutt des Festsaals der Residenz – der kleine Hügel wurde daraus errichtet.

Wir gingen vorbei an mit Maschendraht abgesicherten zerbombten Häusern, notdürftig mit Pappe geflickten Fenstern und Kirchenruinen. Der Alte Peter ein grausiges Gerippe. Die Bürgersaalkirche eine Schutthalde. Später, als sie wieder aufgebaut worden war, wurden die sterblichen Überreste von Pater Rupert Mayer von Pullach nach München überführt. Dann war der Besuch bei Pater Rupert Mayer obligat, der gegen die Nazis gekämpft hatte und den die Großmutter gekannt hatte: Ein schöner Mann, sagte sie und faltete die Hände. Sie schätzte männliche Schönheit, wenn sie mit etwas Erhabenem zu tun hatte – das konnte Religion, Kunst, Kochkunst oder Politik sein –, und sie machte mich darauf aufmerksam, daß der Krieg für den ungeheuren Verlust an männlicher Kraft verantwortlich sei. Er geht auf den Kopf, sagte sie und meinte damit Opas Schüttellähmung, die er »vom Feld« mitgebracht habe.

Die Straßen waren leer, leer die Schulen, blutleer die wenigen Menschen, eine tote Stadt. Nur hie und da ein hungriges Gesicht, arme Schlucker, traurig und müde, weit und breit keine Siegermienen. Am Marienplatz Schutträumaktionen, begleitet von der Kapelle Rama dama, Mittelpunkt eines bescheidenen Schwarzmarkts mit Tauschund Verkaufsaktionen. Frierende mit klappernden Zähnen und Ausgehungerte, Geschwächte, zu dünn Bekleidete warteten an den Trambahnhaltestellen. Im einstigen Schaufenster eines zerstörten Gebäudes hockte auf gestapelten Ziegeln ein Zeitschriftenhändler – die ersten Zeitungen waren bereits erschienen. Ein Mann verkaufte gemalte Karten des zerstörten Alten Peter – es gab keine Fotoapparate.

Der beinamputierte Ziehharmonikaspieler auf der Treppe zur Loggia mit der schleudernden Kopfbewegung, um seinem Spiel Rhythmus zu geben: Der erste Musikant, der mir erscheint. Den ich zu lange musterte, bis mir meine Großmutter das verbot. Das sei unfein, tadelte sie. Das handgeschriebene Schild mit der Bitte um einen Groschen neben ihm. Ein Veteran mit Augenklappe, der auf seine Armprothese klopft und ohne zu geben an ihm vorübergeht. Eine weinende Frau, die meiner Großmutter das Photo ihres gefallenen Sohnes zeigt.

Überhaupt die vielen Männer, denen irgendwo etwas fehlte. Sie sahen aus wie die gestürzten antiken Statuen in der Glyptothek, denen die Nase oder ein Bein, eine Hand abhanden gekommen ist, heimatlose Torsi, zerhackte Menschengesichter. Seelen im Exil.

Und trotz regenüberschwemmter Zimmer, mit Dachpappe verklebter Fenster und eisiger Räume, kaum beheizbar mit dem krachenden, feuchten, frisch geschlagenen Holz, trotz gewaltiger Veränderungen, die Julien Green feststellte – früher sah man die Geschichte hinter den Dingen. München zum Beispiel war außergewöhnlich, es hatte etwas Überaltertes, etwas Poetisches, es war voller Geschichte. Nach dem Krieg war nichts mehr davon übrig –, fügten sich die Menschen ins Unvermeidliche und äußerten ihre seelische Zugehörigkeit zu Stadt und Land. Der ungeheuerliche Verlust an Schönheit, den die Stadt erlitt, war die Strafe für die gärende, schwarze Masse der Nazis.

Das wird alles wieder, sagte meine Großmutter, ich glaube an Karl Meitingers großartiges Programm, alles wieder so aufzubauen, wie es war. Es war die Kraft ihrer Erinnerung, ihrer Gefühle, ihrer Idee von München, ihrer Suche nach dem Beständigen, die mir die Empfindung von Heimat vermittelten. Ich fühlte mich durch ihre Erzählungen bald zu Hause und aufgehoben, auch wenn das nicht ganz stimmte und nicht nur der von Bombeneinschlägen versehrte Bahnhofsrest und die Neue Pinakothek, das wunderbare, bis auf die Grundmauern zerstörte Odeon – nach dem Kunsthistoriker Georg Dehio eine der außergewöhnlichsten klassizistischen Lösungen der Bauaufgabe Konzertsaal – abgerissen wurden. Eine Renovierung des von Leo von Klenze geschaffenen Odeons mit seiner halbrunden Exedra für das Orchester, den Fresken an der Decke, den übereinandergestellten Säulenreihen, den Rundnischen mit Büsten Beethovens, Mozarts, Händels und anderer – einer der besten Musiksäle Europas – wurde aus Kostengründen nicht erwogen. Man behalf sich mit dem Innenministerium und brachte den heutigen Konzertsaal in der Residenz unter. Das einstige Odeon wurde zum Innenhof des Ministeriums mit einer Glasdecke.

Der Ruf der Musikfreunde und Architekturliebhaber nach Erneuerung des Konzertsaals wurde überhört. Zu rasch machte man sich an den wertvollen Denkmälern zu schaffen, wollte überhastet die Trümmer der grausamen Zeiten vernichten und das falsche Licht der Nachkriegszeit aufglimmen lassen. Das Alte: begraben und vergessen. Die unbestellten Felder der Baulücken zu belassen und abzuwarten wäre eine Schande gewesen, das hätte ja jeder gesehen. Es ging darum, die Spuren der eigenen Sünden so rasch wie möglich zu beseitigen. So behalf man sich mit einer einfachen und schmuck- und reizlosen Architektur, die nicht mehr Machtgelüste ausstrahlte, sie vielmehr beschwichtigte.

Daß für Kinder die Nachkriegszeit auch Freiheiten ungeahnter Art bieten konnte, erfuhr ich von Nachbarskindern, von kleinen Kämpfen gegen die hektische Schuttbeseitigung, wie es Ali Mitgutsch in seinem Buch Herzanzünder schildert. München war damals eine von den vielen Kohleöfen verrußte Stadt, in der Trümmerstaub und Ruß jede Ritze füllten und in der einzig ein Blumencorso in der Maxvorstadt mit seinen bunten Blüten in vergessenen Farben das Dunkel durchbrach.

Hungerjahre. Die Kinder waren unterwegs, um irgendetwas zu finden. Jeder Ruinenwinkel, jedes halb eingestürzte Haus wurde gründlich durchsucht, ob sich etwas Verwertbares versteckte. Der junge Ali wurde zum »Altmetall-Spezialisten« und konnte von weitem erkennen, ob es sich um Zinkblech oder verzinktes Blech handelte. Die Jungen rissen Bleirohre aus den Klosetts, zogen aus Schutthalden Ziegelsteine, säuberten und verkauften sie. Im Schutthaufen des Gestapohauses in der Briennerstraße entdeckten sie in den Gefängniszellen blau emaillierte Mutterkreuze mit silbernem Strahlenkranz und dem Hakenkreuz in der Mitte und trugen sie ins Ami-Lager hinter dem Löwenbräukeller. Dafür gab es Schokolade und Kaugummi. In den Überresten der Neuen Pinakothek, innen ausgebrannt, fanden sie Geheimgänge mit Kisten, die Bronzehelme, Fibeln, Arm- und Fußringe enthielten, putzten und verscherbelten sie. Solche Privilegien waren mir als gelegentlichem Besucher nicht vergönnt.

Einst war die Musik notwendig zum Regieren – im Zeichen des zermürbenden Fortschritts regieren die Politiker in Amt und Würden ohne Musik. Es bedarf keiner Emotionen. Nicht nur das: Die zum »Publikum« degradierten Freunde der Musik nebst den Musikern selbst verdienen kein Haus. So hat man auch die stadteigene Kaimhalle niedergerissen, eine Ton- und Konzerthalle in der Nähe des Wittelsbacher Palais, die Geburtsstätte der Münchner Philharmoniker. Dort sollte ursprünglich ein Kulturzentrum mit Konzerthalle entstehen, stattdessen entstand an dieser Stelle das Gestapogefängnis.

Von meiner Großmutter dazu kein Wort.

Der Architekt Martin Dülfer hatte die neubarocke Musikhalle 1895 für Franz Kaim für 835000 Goldmark erbaut – ein Riesenprojekt mit Restaurationsräumen und einem Kabarett im Erdgeschoß. Auch Thomas Mann besuchte hier Konzerte und richtete wiederholt sein Opernglas schamlos auf Katja Pringsheim, seine spätere Frau. Merkwürdigerweise ist es fast immer der Kaimsaal, wo ich Sie sehe, schreibt er. Franz Josef Strauß hatte noch Mitte der siebziger Jahre die Rekonstruktion des Klenze-Baus angekündigt, doch daraus wurde nichts. Heute haben wir wieder eine zähe Diskussion um den Ort der Errichtung einer neuen Konzerthalle, und der Architekt Karl Klühspies kämpft um mehr Mitspracherecht der Bürger in der Stadtplanung.

Das unbezahlbare Grundstück des Odeon in zentraler Position wurde vielmehr an die Bayerische Landesbank verkauft und der Erlös in den Gasteig gesteckt. Auch hier erwies sich jeder Protest als zwecklos.

Unweit davon waren Ludwig II., Richard Wagner und Architekt Friedrich Semper über gewaltige Pläne zu einem nie gebauten Musikhaus für das große Wagner-Festspektakel gebeugt gewesen. Manchmal war Wagners Schwiegersohn Houston Stewart Chamberlain dabei, der Hitlers Rassenwahn vorausdachte. Doch Wagners Schmarotzertum wurde bald durchschaut.

Wild zur positiven Sicht entschlossen, änderte meine Großmutter die Strategie, durchdrang mit ihrem Röntgenblick die kaputten Mauern und baute alles wieder auf, schöner, als es je war und wieder sein würde. Mit Schwung schob sie energisch die düsteren Schatten der Vergangenheit beiseite und bewegte sich durch Trümmerhindernisse hindurch auf goldgelbe Schlösser und paradiesische Gehege zu. Wenn sie erzählte, wurde sie selbst zur Stadt, bewegte sich anders, atmete anders, war in ihrem Element. Und ein wenig fügte sie mich ein und ordnete damit meine Welt.

Mit ihrem derben Charme scheute sie sich nicht, den Leuten auch harte Wahrheiten ins Gesicht zu schleudern. Selbst mit Kardinal Michael von Faulhaber flirtete sie ungeniert, trank Tee mit ihm und bezeichnete ihn als schönen Mann. Vielleicht schätzte sie sein bis auf die Ulcusfalten zu beiden Seiten des Mundes glattes, rosiges Gesicht, unausgeprägt, wie es häufig bei Geistlichen zu sehen ist, vielleicht imponierte ihr das große Kreuz auf der Brust, der dicke Ring mit dem Kreuz.

Mit meiner Großmutter bin ich in die letzten Zuckungen der Genealogie eingetreten, mir blieb mancher Verdacht. Wer war der Großonkel, von wem war er der Sproß, wer waren die wichtigen Herren an Großmutters Stammtisch in den Pfälzer Weinstuben am Odeonsplatz, die geheimnisvollen Damen bei ihrem Kränzchen im Café Annast, dem früheren Tambosi? Ererbte historische Brüche ließ meine Großmutter mit ihrer Instinktphilosophie nicht zu, sie umschiffte geschickt die Klippen, berührte alles mit ihrem Zauberstab und stellte den Urjäger neben den Soldaten, die Urfehde neben den Giftgaskrieg, so klärten sich die Vergehen und verwandelten sich in Verheißung. Nur eins schaffte sie nicht: die Wiederbelebung des in den Jahren 1924 bis 1926 vom Bildhauer Bernhard Bleeker geschaffenen Denkmals des »Toten Soldaten« im zerbombten und deshalb pure Symbolträchtigkeit ausstrahlenden »Armeemuseum« im Hofgarten, ungehemmtes Zeichen verlorener Kriege. Da standen wir dann, am Ende der großmütterlichen Führung, ehe es nach Hause ging, betreten und stumm. Und ein wenig langweilten wir uns.

Zu Beginn der fünfziger Jahre verschwand der Staubdunst, die Wunden schlossen sich und die apokalyptische Trümmerwelt wurde heiler und heller, Großmutters Autorität in Wort und in der Erzählung nahm zu, ihre Bilder wurden farbiger, und mit wachsendem Stolz listete sie bei unseren Stadtwanderungen auf, was München zu bieten hatte. Die abenteuerlustigen Kinder wie Ali Mitgutsch jedoch gingen leer aus, vorbei die große Traumfunktion der Stadt mit ihrem mythischen Schutt, in dem es allerlei zu entdecken gab. Erst 1956 bis 1961 wurde die Feldherrnhalle wieder hergestellt, der Pfeiler gesichert, sie bekam ein neues Gewölbe.

Die Feldherrnhalle wirkt nicht so luftig wie die Florentiner Loggia dei Lanzi, sie hat nicht ihre Leichtigkeit. Feldmarschalldenkmäler und militärische Monumente haben nun mal nichts Schwebendes, und Löwen mit ihren muskulösen Körpern drücken sich tief in die Erde ein. Dagegen kämpft die Halle himmelwärts mit einer gewissen Durchbrochenheit, die durch die verzierten Bögen entsteht, unten lastet sie, oben bekundet sie mit einer Art Geländer mit Spitzenbesatz und Figuren Luftigkeit. Die theatralische Leere, die unter den Bögen entsteht, schreit förmlich nach Menschen, die sich hier versammeln und austauschen, fordert das Schauspiel der Selbstdarstellung. Man redete dort um sein Leben oder starb.

In Kürze war München die bestaufgeräumte Stadt Deutschlands geworden, und Autos mit Holzvergaser fuhren durch die Innenstadt. Amis montierten das Schild »Hauptstadt der Bewegung München« ab und trugen es mit ihrem lässigen Gang davon.

Kein einziges Mal kamen mir damals Bedenken, wie fragwürdig Else von Lossows Sicht der Stadt war. Zwar liebte sie keineswegs die rasch errichteten Neubauten (die heute wieder eingerissen werden), die asphaltierten Plätze (die heute wieder in ihrer Ursprünglichkeit entdeckt, gar freigelegt werden), aber ihre Bau-Sensibilität reichte nicht aus, die Hinfälligkeit dieses rasch Zugepflasterten, Billigbetonierten und mit Schutt Wiederhergestellten zu erkennen, diese behelfsmäßige Nachlässigkeit, diese übereilte Lieblosigkeit und Herzensleere.

Manches war unwiederbringlich verloren, nicht mehr gut zu machen. Mitunter äußerte meine Großmutter Bedauern und trauerte dem Alten nach, aber sie hielt sich nie lange damit auf. Unternehmungslustig, wie sie war, nahm sie ihr früheres Leben auf. Sie kannte noch die alten Kaufleute, die ihre Geschäfte neu eröffnet hatten, war bei sämtlichen Nachbarn gern gesehen, wußte, wer in ihrer Umgebung der beste Fleischhauer war, die beste Näherin, wer die besten Semmeln und Brezn buk und wo man die besten Weißwürscht bekam. Wie sie auch informiert war, welcher Mann im Haus gegenüber nie in seinem Bett die Nacht verbrachte, und die Rothaarige im Eckhaus hatte sie im Verdacht, es mit jedem zu treiben – sie hatte sie schließlich mal auf dem Strich am Siegestor gesehen. Sie trug schwer an dem Wissen, daß der Postbote nicht ehrlich war, während sie dem Pfarrer der Ursula-Kirche bei einem Gläschen Sekt vorwarf, beim Hochamt Ministranten im Unterhemd wirken zu lassen, bei denen man das Achselhaar sah. Auch konnte sie keine drei Schritte tun, so klagte sie, schon näherte sich ihr ein Verehrer aus dem zweiten Haus rechts, um ihr die Tasche abzunehmen und sie nach Hause zu begleiten. All diese Gedanken, auch wenn sie spöttisch geäußert wurden, vermittelten mir ihre Zugehörigkeit, ihr Einverständnis mit der Stadt und ihren Menschen, von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen.

Sie kannte die entlegensten Winkel und Plätze, es hatte nämlich alles in ihrer Stadt System. Zittergreise mögen sich in Sackgassen verirren, für sie gab es das nicht, sie fand sich in ihrer Stadt überall zurecht.

Eine Kenntnis von der Stadt in ihrer Eigentümlichkeit hatte ich deshalb noch lange nicht gewonnen, auch unterlag meine Sicht im Laufe der Jahre gewissen Abwandlungen und Widersprüchlichkeiten. Ich hatte noch auf Schritt und Tritt zu lernen, weitere Informationen zu sammeln und bereits Aufgenommenes neu zu betrachten. Doch der Mittelpunkt meiner Erkundungen ist und bleibt die Feldherrnhalle, sie war das Rätsel; sie zu betreten, bedeutete, es allmählich zu lösen. Sie wurde für mich zur Chiffre für ein altes wie ein neues Zeitalter und fesselte mich in ihrer Widersprüchlichkeit – ein Ort, der immer wieder überschrieben wird.

Die Feldherrnhalle betreibt Geschichte. Zwar, das ist bekannt, lernen wir nichts aus der Geschichte, und die Lösungen für heutige Probleme kann sie uns nicht liefern, aber ihre besondere Rolle als Symbol verführt dazu, in ihr ein gesellschaftliches Phänomen zu sehen – wir können den dunklen Weg der Geschichte der Feldherrnhalle durchdringen, können herausfinden, was sie anderen gibt, können Umbrüche ersehen, das Auf und Ab symbolischer Überzeugungskraft. Gerade jetzt, in den Zeiten der aggressiven rechtsradikalen Bewegungen ist sie zum Reizort der Gegenwart geworden, an dem deutsche Schollenschützer gegen rechtlose Asylanten im Ausnahmezustand protestieren. Die Halle verweist in ihrer Vielseitigkeit der Funktionen auf die Geschichtlichkeit selbst und unsere Verantwortung. Komplex und geheimnisumwittert, verkörpert sie eine Mischung aus Kriegsempathien, Friedenssehnsüchten und Unterweltmythen und legt Spuren, ein Erinnerungsmal. Sie kann immer etwas anderes sein und immer mehr sein als bloß die Feldherrnhalle. Ein Tempel des Nationalen ebenso wie ein Tempel der Nationalitäten.

Sie ist Mittelpunkt des touristischen Rituals mit Millionen von Besuchern. Erklimmt man die Stufen, so präsentiert sich keine Natur, sondern ein Teil der Stadt mit der Theatinerkirche, der Residenz, dem Innenministerium, dem Ludwig-Denkmal, dem Tambosi und dem Hofgarten – ein hochherrschaftlicher Ausschnitt vergangener und noch präsenter Stadtkultur. Und an der steinernen, von eleganten klassizistischen Bauten gesäumten Ludwigstraße in Sichtweite die Staatsbibliothek, die Universität und zum Abschluß das Siegestor. Hier schließt sich der Kreis: Der Krieg der Feldherrn mündet im euphorischen Sieg.

Die Feldherrnhalle überwacht das politische Geschehen bis in unsere Zeit: Nach dem schwarzen Pariser Freitag wurde sie, angestrahlt in den Farben Blau-Weiß-Rot, zum Zeugen der Demonstration von Solidarität und freundschaftlicher Verbundenheit mit Frankreich.

Immer noch werde ich von Großmutters Bildungshinweisen, die sie über eine wißbegierige höhere Tochter ausschüttete, überschwemmt, und ich sehe ihr graumeliertes Haar, mit neunzig – »weil es modern ist« – bei Sassoon (in Sichtweite der Feldherrnhalle wie die Ausstellungen sündhaft teurer Automodelle in zwei Läden) zum Bubikopf geschnitten, ihre Rosenwangen und ihr Kußmündchen mit den beiden akzentuierten Venusbögen vor mir, während sie mit ihren überzarten wackligen Beinen auf das Annast zusteuert. Im Geist weile ich in jenen Nachkriegstagen – in denen das Neubauen oft schlimmer als das Zerstören war –, und lebhafte, aber keineswegs zuverlässige Eindrücke dessen, was ich im Laufe der Jahre in der Loggia gesehen habe, überrollen mich. Mal verwandelt sich die im Zeichen des »Historismus« nach dem Vorbild der Florentiner Loggia dei Lanzi erbaute Halle in eine italienische Markthalle (deren pompösen Treppenaufgang allerdings keine Marktfrau mit ihren Waren je erklommen hätte), mal in ein Gefallenendenkmal oder ein grünspaniges Heldengrab. Eine gespenstische Verzerrung macht sie zu einer Morgue mit den Gerüchen des Sektionssaals, einer überirdischen Katakombe, zu einer Spielstätte im Kartätschenhagel. Dann wieder fühle ich die Schrecken einer Richtstätte mit Schafott, mit herabhängenden Eisenketten für die Delinquenten, und das Vertraute erscheint mir als Basar oder Elefantenpavillon eines Maharadschas. Ein Traumort wie der Ort einer intellektuellen Wahrnehmung.

Ein guter Ort, um nachzudenken, und unmerklich verstreicht die Zeit, in der ich den Bildern aus meiner Jugend nachgehe. Erst wenn ich merke, daß ich meine Stellung schon lange nicht mehr geändert habe, verlagere ich meine Position. Voll Achtung nehme ich die Stufen hoch zur Balustrade nur dann, wenn die Frauen im Swarovski-Dirndl, Blumen und Bänder im geflochtenen Haar, samt ihren Gänseliesln und Schäfern, die vom Platzl herkommen, verschwunden sind. Ich gebe meinen ketzerischen Gedanken nicht nach, dieses Heiligtum zu entweihen, und setze mich nicht auf die beiden Löwen wie die jungen Leute, weil ich denke, die sind reserviert für Feldherrn und Feldmarschalle à la Göring oder »La Keitel«, der Spitzname für den Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. Göring freilich brauchte das nicht, der hatte seine lebendigen Löwen zu Hause.

Wenn ich die Treppen hinaufsteige, bietet sich mir das Schauspiel gerader, ineinandergefügter Marmorplatten, beim Näherkommen jedoch entpuppen sie sich als eine aufgemalte Quaderung. Als Gegensatz zu solcher Sachlichkeit kam später die Bronzeskulptur von Krieg und Frieden hinzu, romantisch ineinander verflochten Mann und Frau, theatralisch, aber keine künstlerische Großtat.

Die kahle Rückwand ging Ludwig I. nicht aus dem Kopf, später, 1931, wurden zwei Bronzetafeln mit den Meriten der Bayerischen Armee 1870/71 und im Ersten Weltkrieg enthüllt. 1933 kam, nach dem niedergeschlagenen Putschversuch Hitlers, eine neue Bronzetafel hinzu – ein Ehrenmal mit den Namen der sechzehn »Blutzeugen« schmückte nun die Rückwand, erkoren zum Weiheort der jährlich stattfindenden monströsen Totenfeiern und Hitlerreden. 1945 wurde die Tafel abmontiert.

Die Welt Münchens ist durchzogen von Gewesenem, alles ist möglich in diesem metaphorischen Raum der Halle, und wenn ich genug vom Schreibtisch habe, spüre ich Vergangenes auf. Bei alldem verfolge ich nicht immer ein Ziel. Ich bin ein zufälliger Besucher, und meine Spaziergänge sind eine erfreuliche Abwechslung zwischen der Arbeit. Mir gefällt, wie sich die Stadt verändert hat – sie hat ihre Provinzialität verloren. Wir striegelten uns lange Zeit ein Deutschland zurecht, das es nicht mehr gab. Auch 1989, als Deutschland sich durch den Fall der Mauer neu hätte gestalten können, hat der westliche Teil versucht, den alten Zustand durch schlaues Übergehen erwägenswerter sozialer Neuerungen der DDR zu erhalten. Man wartete ab, versteckte sich, belehrte stattdessen die Kinder eines untergegangenen Landes in Sachen Kapitalismus mit Hilfe von verschickten Bankern und Steuerbeamten. Die Menschen, die aus dem Osten kamen, schienen zwielichtig. Man floh vor neuen Gedanken in die alte Zeit.

Das geht heute nicht mehr, denn es kommen Menschen, die schlichte Wahrheiten mit sich führen. Angst davor treibt die Verfechter rechtsradikaler Bewegungen an, sie sind unsicher und verwirrt. Doch langsam, Schritt für Schritt, tragen uns die Menschen ohne Koffer, ohne Habe, ohne Gewehre, ohne schrilles Geschrei fort zu einer inneren Einkehr.

Mich interessieren die fremden Gesichter der Vorbeidefilierenden in ihrer Pilgerkleidung, Wallfahrer, die Hunger und Neugier mit sich schleppen, und ich bete, daß sie finden, was sie suchen. Ihr sichtbares Ausgesetztsein weckt mein Mitgefühl und macht mich traurig und wissbegierig zugleich. Ich möchte ihre Welt kennen lernen, aber mir fehlt die Kenntnis ihrer Sprache – insofern kann ich nicht auf sie zugehen und sagen, was mich beschäftigt. Da geht es uns nicht anders als unseren neuen Gästen. Warum lernen wir nicht eine arabische Sprache? Mein kleiner Enkel wollte von mir das arabische Alphabet, ich gab es ihm, und er malte es nach. Inzwischen sind »Bücher für kleine Weltbürger« in Deutsch und Arabisch erschienen, ich schenkte ihm eines. Tatsächlich, unsere Kinder und Kindeskinder sind mehr Weltbürger als ihre Eltern und Großeltern. Ich denke an die Gastfreundschaft südlicher Völker, wie ich sie erfahren habe. Wie jedes neue Leben, jedes neugeborene Kind ihre Freude weckt, wie sie es mit offenen Armen empfangen und sich Beschränkungen auferlegen, um für das kleine Kind nur das Allerbeste aufzubieten. Der Empfang unserer Gäste, die auf gefahrvollen Wegen von weit her zu uns gekommen sind, das ist ein großes Mysterium, bei dem uns der hohe Rang des Gastgebers zufällt. Doch das Wort »Gastfreundschaft« habe ich in diesem Zusammenhang nicht vernommen. Wir sind verarmter als diese Menschen, die alles verloren haben. Die armseligen Schätze unserer Welt gewinnen einen neuen Wert, wenn sie einer empfängt, der gar nichts hat.

Ich liebe die neue Vielsprachigkeit, stelle mir Fragen nach dem Zusammenhang von vergangenem und heutigem Flüchtlingsleid und suche meine Wahrnehmung der Geschichte in vielerlei Gestalt. Auch den Gerüchen versuche ich auf den Grund zu gehen, am Viktualienmarkt, im Englischen Garten, am Odeonsplatz. Hier stinkt es: die Kanalisation? Die Toilette gegenüber der U-Bahn-Station? Die reiche Unterwelt der Kanäle und Gänge, von der kaum jemand etwas weiß? Oder der darunterliegende alte Stadtgraben mit seinem legendären Hautgout?

Die Stadt lastete lange Zeit auf mir, und manches an ihrer Geschichte verschlug mir den Atem. Das war früher ein vages Gefühl der Unwahrheit, das die Stadt ausstrahlte, es wurde zum gärenden Brei, der mich bedrückte, zu einer erstickenden Wolke, die über allem lag. Eine Zumutung, hier zu leben, dachte ich, auf nach Berlin! Erst als man die moralische Verantwortung übernahm und das jüdische Viertel am Jakobsplatz sowie das NS-Dokumentationszentrum errichtete, gab man der Stadt wieder ihr Licht zurück. Schließlich sind es unleugbare Tatsachen, die es zu akzeptieren galt, über Jahrzehnte nachhaltig abgearbeitet mit einer deutschen Erinnerungskultur, und heute beweist die Haltung der Münchner, daß man begriffen hat.

Glockengeläut vom Alten Peter und der Frauenkirche. Ein seltsamer Magnetismus, der mich immer wieder zur Feldherrnhalle führt, zur vom Verkehr gedrosselten Weite des Odeonsplatzes und zur gewissen Intimität des Gewölbes der moscheenhaften Loggia. Ein dramatisch gespanntes Leben hat sie hinter sich, und ich spüre, wie sich meine Sicht verändert und mir eine Unterströmung davon suggeriert, was das bedeutet: Deutschland. Das ist kein Märchen, das ist die Wirklichkeit, ich sehe es in aller Deutlichkeit. Wie auch in letzter Zeit die Undeutlichkeit, mit der bislang Politik gemacht wurde, schwand und mit drei Worten das vormals Chaotische, in dem alles drunter und drüber zu gehen schien, in beherrschter Stille, zuverlässig und übersichtlich, zur Klarheit fand. Nie habe ich ein eindrucksvolleres Bild vom Regieren bekommen. Und das ohne so genanntes Charisma, ohne Macht auszuspielen, in gewohnter Sachlichkeit. Verwundert fühle ich Stolz. Wenn die Vielfalt der Kulturen bei uns eintritt, wir unsere Verstörung bewältigten und dem Fremden mit Toleranz begegneten – gäbe es dann vielleicht einen gemeinsamen Gewinn: ein neues Menschenbild in einem kosmopolitischen Deutschland?

Gleich werden die vier Polen, die rechts vor der Feldherrnhalle bereits Aufstellung genommen haben, ihre melancholischen Lieder anstimmen. Ich lasse mich von meinen Assoziationen treiben. Nichts hält mich davon ab, eine nationale Prise zu schnupfen. Ich will dem Kitzel meiner Phantasien folgen, einer vagen Erregung, einem Bild, das ich manchmal zu fassen meine.

Ich habe so meine Rituale. In der Sonnenuntergangsstunde empfinde ich besondere Erwartungen, das aufkommende Dunkel der Dämmerung zieht mich an. Es mag noch so spät und die Nacht bereits heraufgezogen sein – stets haftet diesen Besuchen ein Hauch von Heimkehr an, wenn meine Schritte langsamer werden und ich die erleuchtete Theatinerkirche entdecke, die schimmernde Loggia, die aufglühende Residenz.

Oft herrscht bereits Grabesstille, wenn ich eintreffe. Ich finde noch ein liegengebliebenes Handtuch, eine Decke, ein Buch, eine Socke, Dinge, die ich nach Hause trage und in einem Korb verwahre. Ich sehe eine Maus, die rasch in ihrem Schlupfwinkel verschwindet. Eine Krähe erhebt sich protestierend vom Giebel. Eine Katze läuft davon. Oder ein später Besucher hockt noch auf der Treppe, gliedergelähmt und halb erfroren.

Bis auch mir kalt wird, stehe ich im Dunkel da oben, während sich Erinnerungen, Phantasien, Fragen in mir ausbreiten, Gedanken an meinen verstorbenen Gefährten, mit dem ich oft hier war und mir vom Krieg berichten ließ, Polen, Italien, einmal Moskau und zurück, Ägypten, England, reeducation in Wilton Park. Kaum höre ich die Uhr der spätbarocken Theatinerkirche schlagen; erst wenn ich den kühler werdenden Wind spüre, steige ich wieder hinab in das Halbhelle der Straßen.

Von der Theatinerstraße her erklingt eine Violine. Ein magischer Ort in einem Land, das verletzt und erfüllt. Er hat viel Energie, und ein guter Teil davon steckt in der Loggia: Sie offenbart es auch mit Musik.

Ich habe schon mehrere Konzerte vor der Feldherrnhalle erlebt, klassische und Popkonzerte, das Bayerische Staatsorchester, französische und italienische Orchester. Ich lauschte Opernarien von Thomas Hampson und Rolando Villazón, einem Pianisten an einem weißen Klavier, einem einsamen Cellisten, einem Rumänen mit einer Art Zimbel, einem chromatische Tonleitern liebenden Türken, der durch Phantasielieder wanderte. Eine wunderbare Bühne für eine »Italienische Nacht« oder die »Russische Nacht« des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks unter dem lettischen Dirigenten Mariss Jansons; das Orchester saß auf der bunt erleuchteten Loggia, und achttausend Menschen bevölkerten den Odeonsplatz – ein beeindruckender Abend. Der große Musikliebhaber Ludwig I. hätte seine Freude daran gehabt. Manchmal geht es hier zu wie auf einem arabischen Basar: Man zeigt uns alles, was man hat, erfreut uns mit Chören, Klassik, Pop, Klezmer, Gstanzln, Jodlern und Walzerklängen. Auch rundum in den Straßen vor der Residenz, in der Theatinerstraße, vor der Oper, ertönt Musik, geliefert von Könnern, aber auch Dilettanten, und die Klänge steigen zum nachtblauen Himmel auf.

Die Loggia bildet die Persönlichkeit der Stadt – ein organisches Gebilde mit einem vielseitigen inneren Leben, das Musiker, Schauspieler, politische Redner oder Wahlkampagnen, kabarettistische Einlagen oder Chöre, aber auch Stabhochsprünge und Siegesfeiern von Fahrradwetten, Volkstänze, Weinfeiern bis hin zu Geburtstagsfesten für Atatürk zum Ausdruck bringen. Demonstrationen, die am Marienplatz beginnen, enden häufig hier und schließen mit einer Rede. Die Tradition, Generäle mit Ehrenkompanien zu verabschieden, hat sich spärlich erhalten. Als rechte Gruppierungen vor der Feldherrnhalle Wind machten, gab es Zwischenfälle und großes Polizeiaufgebot.

Heute haben wir das wieder, das erfüllt mich mit Erbitterung. Es gibt zu viele Menschen, die sich vom Gleichmaß des Wohlstands der letzten dreißig Jahre einlullen ließen und die mit der plötzlichen Umwälzung unseres Lebens, die durch die Flüchtlingsströme eingetreten ist, mit den Veränderungen der Umwelt und des Denkens nicht zurechtkommen. In einem Jahr ein Schub von solcher Massivität! Und täglich Tausende mehr! Die nächsten Jahre könnten so schwer wie die letzten vierzig Jahre werden.

Ein junger Mann trägt die Neuausgabe von Hitlers Mein Kampf unterm Arm. Lange konnte man glauben, diese monströse Persönlichkeit habe sich in Luft aufgelöst, jetzt frohlockt Hitler auf Filmplakaten: »Er ist wieder da«. Man meinte schon, er gehöre auf den Trödelmarkt, keiner wagte es mehr, sich Hitleranhänger zu titulieren, jetzt kommen die Ratten aus dem Untergrund. Haßvoll über ihn zu sprechen, ermahnte mich eine Verlegerin, sei heute passé, da sei längst alles gesagt. Also behandelten wir ihn besser mit Toleranz, fragte ich zurück, sie zuckte die Achseln. Ich halte das für falsch, wir sind längst nicht fertig mit ihm.

Ich fühle Schmerz. Schmerz über die Zeit, die wir verlieren werden, um abermals mit rassistischen und gewaltsamen Auswüchsen fertigzuwerden – ich hoffe, wir haben die Kraft. Schmerz über eine Jugend, die so weit war, die Fragen nach der Herkunft nicht mehr zu stellen, die ihre Eltern noch stellten. Schmerz über die zitternden, bis zur Erschöpfung weinenden Flüchtlingskinder, die mit der Wurzellosigkeit und Unerwünschtheit nicht zu Rande kommen. Und nicht zuletzt irritierte die vom Präsidenten des Zentralrats der Juden geäußerte Befürchtung, mit den Flüchtlingen aus dem Nahen Osten importierten wir Antisemiten. Volkhard Knigge, Historiker und Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald Mittelbau Dora, sieht die Problematik sensibler und plädiert dafür, die Unterschiede in der Betrachtung ernst zu nehmen: Flüchtlinge seien keine homogene Masse, sie seien selbst von den Fluchterfahrungen gezeichnet und kennten Menschenrechtsverletzungen, von brennenden Unterkünften in Deutschland zu schweigen.

Jedoch machen von Spuren der Gewalt durchzogene Länder immer mehr angst. Der IS will die Lebenskraft Europas von innen her aushöhlen. Im Fernsehen sah ich die Reportage einer deutschen, aus dem Iran stammenden Journalistin über eine Demonstration in Erfurt. Vergeblich und sinnlos ihr Diskurs mit den Menschen, in deren Köpfen sich das rechtsradikale Denken so ausgeweitet hatte, daß sie nicht mehr wußten, wovon sie sprachen. Diese schamlose Truthennenaufgebrachtheit, dieser Haßdunst aus ranzigen Hodensäcken. Es sind nicht nur junge Leute, sondern auch ältere, und ich wundere mich, wie sehr die eigene Flüchtlingsexistenz, die eigene Armut, der Hunger und die innere Versehrtheit ins tiefe Meer des Vergessens abgetaucht sind. Und ich staune, wie hoffnungslos hilflos unsere Politiker sind, wie unentschlossen, als habe man Angst vor einem schroffen und endgültigen Zerwürfnis mit den Rechtsradikalen. Die Furcht vor dem Machtverlust bei den nächsten Wahlen beherrscht die zagen Politikerhirne. Man muß sich entscheiden – selbst wenn die Regierung daran scheitern sollte. Andererseits: die Vorkommnisse in der Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof. Schmierige Angriffe auf Frauen in Köln und Hamburg. Die Instrumentalisierung der Frau in Kriegssituationen hat Tradition (Judith, die dank ihrer Schönheit ins Feindesland eindringt und Holofernes köpft, Helena und der Trojanische Krieg). Es ist, als müßten diese Entwurzelten mit ihrer eigenen inneren Entwurzelung bezahlen, mit einer mysteriösen sexuellen und geistigen Verarmung. Und eine übervorsichtige Polizei, die Selbstzensur übt, um nicht sagen zu müssen, daß unter den tausend Übergriffigen auch Flüchtlinge waren – ich war eine Zeitlang unschlüssig, ob sich eine neue Sensibilität eingestellt hatte oder ob es eine »Anweisung von oben«, wie behauptet wurde, war. Hütet man sich vor vorschnellem Urteil, oder hat man die wahren Umstände verbogen? Die Gerichtsurteile sind spärlich ausgefallen: Zu wenige der Angreifer wurden identifiziert. Oder gab es bei den Anzeigen Trittbrettfahrerinnen? Existiert, wie behauptet, eine neue Meinungsdiktatur? Für mich nicht.