17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2012

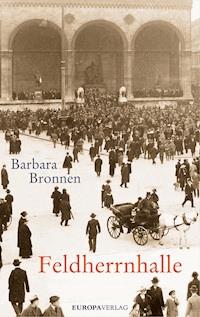

Meine Väter erzählt die dramatische und ungeheuere Geschichte einer österreichisch-jüdischen Familie, einer Schriftstellerfamilie. Es ist die Geschichte eines großen Verschweigens. Sie beginnt in der Gegenwart, auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin, auf dem der expressionistische Autor Arnolt Bronnen – Anarchist, Goebbels-Freund, Widerständler, Kommunist – begraben liegt. Und sie greift zurück in das Auschwitz des Jahres 1867. Dort wurde der Großvater Barbara Bronnens, Dr. Ferdinand Bronner, geboren, unter dem Pseudonym Franz Adamus einer der ersten naturalistischen Dramatiker.

Barbara Bronnen kannte den Großvater nicht, den sein Sohn Arnolt Bronnen ein Leben lang verleugnete. Gestützt auf die umfangreichen Aufzeichnungen Ferdinand Bronners rekonstruiert sie die Biographie des Großvaters bis zu seinem Tod im Jahr 1948 und stößt, je weiter sie vordringt, auf immer mehr Beweise, daß in dieser Familiengeschichte etwas nicht stimmt. Sie befragt Familienmitglieder, die einander ächteten, fährt nach Auschwitz – und kommt einem wahnwitzigen Coup auf die Spur, einem perfiden Rassespiel.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 374

Ähnliche

Inhalt

1. Findlinge

2. Reliquien

3. Das geheime Dokument

4. Aufbruch

5. Paweł

6. Die Stadt der Geister

7. Der Friedhof

8. Das Schtetl

9. Der Schulweg

10. Auschwitz

11. Der Sohn

12. Die Reise

13. Hauslehrer in Wien

14. Ein Deutsch

15. Deutsche Dichter

16. Berlin

17. Martha Martha

18. Pflicht

19. Familiendrama

20. Selbdritt

21. Adam

22. Premiere

23. Schmelz, der Nibelunge

24. Vater und Sohn

25. Finis austriae

26. Tauglich

27. Ungläubigkeit

28. Zwischenreich

29. Der Sohn der Söhne

30. Ein Sohn tötet einen Sohn

31. Mundtot

32. Die Hochzeit

33. Tabula rasa

34. Der Prozeß

Für meine Schwester Franziska mit Pierre-Dominique

meinen Sohn Florian mit Anja

meine Enkelkinder Tabea und Nils

meinen Bruder Andreas

meine Cousins Hans und Fred

meinen Neffen Günther mit

1. Findlinge

Der Findling, der mein Vater ist, auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin.

Arnolt Bronnen, Schriftsteller. Geboren 1895. Gestorben 1959 in Ostberlin.

Selbstfindling. Ein erratischer Block, vom Alpenrand in die Ebene Berlins transportiert. Inbegriff der Vereinzelung.

Ein grauer Himmel scheint sich herabzusenken, als würden sich Himmel und Erde vermählen. Knapper Austausch mit dem Vater.

Neben ihm Christa Wolf. Am Ende ihrer literarischen Autobiographie stellte sie sich die Frage: Wie sind wir geworden, was wir sind? Eine Frage, die auch Arnolt Bronnen umtrieb. Gegenüber Günter Gaus, im ewigen Interview mit meinem Vater verstrickt. Ich bin sicher, daß er Neues herausfindet. In der Nähe Weggefährten: Bertolt Brecht, Helene Weigel, John Heartfield, Wieland Herzfelde, Johannes R. Becher.

Arnolt gibt das Theater nicht auf, richtet sein blaufunkelndes Monokel auf mich und schüttelt den Kopf. Immer hat er schnell die Tür zugemacht, damit niemand einen Fuß dazwischenstellt und ihm das Geheimnis raubt. Er spielt nach wie vor mit verdeckten Karten, wenn ich nach seinem Vater frage.

Steinerne Stirn. Nichts, was ihn ins Wanken bringt.

Ach, gib's doch auf, Genosse.

Unheimliches Laubgeraschel, verräterisches Kreischen eines Eichelhähers. Eine Katze in der Dämmerung. Feuchtes Gras. Erdgeruch.

Kalte Füße.

Ich sage, daß ich mich nicht davon abbringen lasse, die Wahrheit über den Großvater und den Vaterschaftsprozeß herauszubekommen. Ich fühle, daß da etwas nicht stimmt. Daß der Trick mit der Selbstgeburt nichts anderes ist als Selbstbetrug.

Ich warte auf das ersehnte Zeichen.

Er schweigt. Ich drohe. Daß ich den Sarg des Großvaters öffnen werde. Daß Großvater auferstehen und den Mund auftun würde, über kakanische Familienabgründe hinweg.

Sie wendet sich ab.

Verläßt den Dorotheenstädtischen Friedhof. Hat sie wirklich erwartet, daß von Vaterseite etwas käme?

Es gibt immer weniger Berührungspunkte zwischen ihrem Vater und ihr.

Sie hat angenommen, wenn sie oft genug über ihren Vater schreibt, wird sich das Geheimnis enthüllen. Fehlanzeige. Doch je älter sie wird, desto dringlicher wird es ihr, Bescheid zu wissen.

Ich gehe weiter und finde mich auf dem Stelenfeld wieder, erbaut vom jüdischen Architekten Daniel Libeskind. Betrachte die Kinder, die von Stele zu Stele springen oder Verstecken spielen, die Jugendlichen, die einen Joint rauchen. Zwei Busse halten, einer mit deutschen, einer mit jüdischen Besuchern, die ernste Gesichter aufsetzen; hinter einer Stele sehe ich den Penner, der verstohlen pinkelt. Als die Busse abfahren, ist es ruhig.

Die Anonymität bedrückt.

Dazwischen leerer Raum. Spalten. Sie steigt von der Stele hinab.

Im Hotel, an der Rezeption, verlange ich die Rechnung. Ich gehe in mein Zimmer, packe Kleider, Laptop und Arbeitsmaterial ein und fahre zum Bahnhof. Ich buche einen Platz im Liegewagen nach Krakau.

Eigentlich wollte ich zwei Wochen in Berlin bleiben.

Ich gebe dem Schaffner zehn Euro und bekomme ein Abteil für mich allein. Ich schlafe im Liegewagen eine Stunde wie tot.

Wie komme ich in diesen Schlafwagen?

Dann begreife ich, warum ich hier bin. Ich muß den Weg zur Wahrheit finden.

Mich herantasten. Mich fragen, wie andere mich stets fragten.

Mein Großvater ist in Auschwitz geboren.

Gestorben?

Nein, geboren.

Im KZ?

Nein, in Auschwitz.

Das geht?

Das ging.

War er Jude?

Jude oder Halbjude.

Was denn nun?

Ich weiß es nicht.

Du weißt es nicht?

Ich weiß nur, daß mein Vater meinen Großvater nicht zum Vater haben wollte.

Wie kam der Großvater damit zurecht? Wie lebte er? Was hat seine Geschichte bei ihrem Vater ausgelöst? Was macht sie aus ihr?

Ich staune über mein Unwissen. Schließlich habe ich im Lauf der letzten Jahrzehnte bereits in meiner Familiengeschichte gegraben.

Ich bleibe wach in dieser Nacht.

Diese Familienversenkung, die stets vor dem Großvater haltmachte.

Alles, was sie hat, sind ein paar Papiere und Hefte.

Was will sie vom Großvater erfahren?

Ich fahre meinen Laptop hoch. Hier habe ich alles zusammengetragen, ich sehe es durch. Immerhin zuverlässiges Material zur Biographie eines Unbekannten.

Bestandsaufnahme.

Ich besitze:

Das Typoskript seiner Lebenserinnerungen von über fünfhundert Seiten, abgeschlossen 1948.

Seine Dramen in Fotokopien.

Einen Gedichtband.

»Unter strikenden Bergleuten«, eine Skizze von Ferdinand Bronner aus dem Jahr 1900, veröffentlicht in »Die Zeit« am 10. Februar 1900.

Das Verzeichnis seiner Einschreibungen an der Wiener Universität.

Das Einreichungsprotokoll der Lehramtsprüfungen in Wien von 1894 bis 1896.

Den Auszug aus dem Jahrbuch des höheren Unterrichtswesens in Österreich von 1895 bis 1914.

Die Trauungsurkunde von Dr. Ferdinand Wilhelm Bronner und Martha Schelle aus dem Jahr 1894.

Die Mitgliedsliste des österreichischen PEN von 1947, in der er aufgeführt ist.

Einen Brief Ferdinand Bronners an seinen Enkel Fred Adler vom 29. 5. 1947.

Die Fotokopien der Briefe meiner Großmutter Martha Bronner zur Vaterschaft ihres Mannes aus den Jahren 1938 und 1940.

Einen Artikel aus dem Prager »Sozialdemokrat« vom 20. Juli 1933: »Wie Arnolt Bronnen ein rassereiner Arier wurde«, in dem es auch um Ferdinand Bronner geht.

Zeugnisse und Abstammungsbescheide sowie Karteikarten der Reichssippenämter Berlin und Wien.

Die Prozeßakten des Landgerichts Berlin vom 5. Mai 1941 im Rechtsstreit »Arnold Hans Bronner genannt Bronnen« gegen Ferdinand Bronner.

Briefe des Präsidenten der Reichsschrifttumskammer an Arnolt Bronnen, später an »Arnold Schelle«, so sein Name nach dem Prozeß.

Briefe des Reichsrundfunks an Arnolt Bronnen.

Briefe des Gau-Amts für Sippenforschung Wien sowie die Aufforderung an »Prof. Ferdinand Bronner«, sich im Amt für Sippenforschung in Wien einzufinden.

Einen Brief des NSV Wien.

Einen Brief des Polizeireviers Wien.

Einen Artikel über Ferdinand Bronner und Arnolt Bronnen aus den Abwehrblättern.

Einen Artikel von Willi Frischauer aus der Wiener Sonn- und Montagszeitung 1935.

Nicht zuletzt habe ich zu Hause noch ein zerfleddertes, uraltes Märchenbuch der Gebrüder Grimm mit herrlichen Jugendstilbildern, in dem sein Name steht. Und seine Deutsche Sprachlehre, den Willomitzer-Tschinkel, in dem statt Adjektiv »Eigenschaftswort« steht.

Gut und schön. Reicht aber nicht aus.

Dazu eine durch und durch kaputte Familie.

Sie macht einen Film über ihren Vater. Den Großvater läßt sie natürlich außen vor.

Ohne Erfolg.

Es läßt ihr keine Ruhe. Sie fragt nach ihm.

Meine Mutter. Sie, die am meisten hätte erzählen können, verzieh meinem Vater nicht, daß er sie verlassen hatte, und warf ihm unablässig alle möglichen Vergehen gegen sie und ihre Kinder vor, so daß das Bild des Großvaters hinter ihren Anklagen verschwand.

Das liebe, alte Mädchen schüttelte wiederholt den knisternden Lockenkopf und blickte mich mit einem Ausdruck an, als müsse ich verstehen, was sie nicht sagte. Irritierend war, daß sie kaum Bruchteile aus dem geheimnisvollen Dunkel um meinen Großvater zutage förderte. Das fahrige Nicht-erinnern-Können all jener, die sehr mit ihrem Schmerz beschäftigt sind, vergrößerte meine Verwirrung.

Nun begann eine großangelegte Suche. Ich fuhr im Jahr 1987 durch die DDR, um die Reise meines Vaters im Jahr 1955 nachzuvollziehen, die in das Buch Deutschland, kein Wintermärchen mündete. Ich fuhr zum ersten Mal nach Polen, um etwas über die Werwölfe, die in seinem Roman über Oberschlesien O.S. um Annaberg und Beuthen ihr Unwesen treiben, herauszufinden. Ich hielt mich kurz in Auschwitz auf, dem Geburtsort des Großvaters, mehr wollte ich nicht.

Ich sprach mit jenen, die ihn gekannt hatten, Freunden und Feinden, Franz Kain, Ernst Jünger, Axel Eggebrecht, Hans Bunge, Walter Schmidinger, Rolf Schneider, Wolfgang Kohlhaase, Karl-Heinz Gerstner, mit Renate, der Witwe meines Vaters, meiner Schwester Franziska, mit Hans Mayer.

Dem Großvater widmete ich immerhin ein paar Seiten.

Letzter Versuch. Jetzt.

Liegengelassenes hat sie im Kopf, Fragmente, Verworfenes, das sie bedrängt und wieder aufgenommen werden will. Verkanntes, das neu gedacht werden mußte.

Meine wichtigste Zeugin: die Schwester meines Vaters, Ellida. Ich entdeckte meine Aufzeichnungen über unser Gespräch. Ein paar Jahre vor ihrem Tod mit sechsundachtzig Jahren wandte ich mich an meine Tante, und sie war sofort gesprächsbereit.

Wir trafen uns im Café Annast am Münchner Hofgarten. Sie kam aus Los Angeles, wo sie lebte, und zum ersten Mal hörte ich Näheres von ihrem jüdischen Elternhaus in Auschwitz. Karg sei die Zeit gewesen, ärmlich, und autoritär der Vater, mit dem sie, wie ihr Bruder Arnolt, heftige Konflikte austrug. Rebellisch wie sie war, flog sie aus der Schule, schaffte es aber, die Handelsschule abzuschließen. Ihr erster Chef zögerte lange, sie anzustellen – die rothaarige Ellida war zu attraktiv, und er sah die Arbeitsmoral im Büro gefährdet.

Noch in hohem Alter sah sie beeindruckend gut aus, mit einem schmalen, zarten Körper, sie roch nach einem spritzigen Parfum, trug über ihrer markanten Nase und hohen Stirn einen kleinen, hellen Hut, unter dem weißblondes Haar hervorspitzte, eine cremefarbene Seidenbluse und ein beiges Kostüm über formvollendeten Waden und kleinem Stöckelschuh-Fuß. Sie war dezent geschminkt. Auffallend ranker Hals unter glattem Gesicht mit blitzblauen Augen, pinkfarbenem Mund und Rosenwangen. Warmer austriakischer Tonfall, melodischer Singsang, durchsetzt von Austrian-English.

Sie heiratete 1923 im Alter von dreiundzwanzig Jahren den Juden Michael Adler, 1879 in Zabokreky in der Slowakei, nicht allzuweit von Nitra (Neutra) geboren, der 1944, als Ellida längst von ihm geschieden und ihr 1925 geborener Sohn Friedrich, Friedl genannt, neunzehn Jahre alt war, in einem deutschen Konzentrationslager in Jugoslawien elend zugrunde ging. Adler war Partner von Adler & Bettelheim und Vertreter und Einkäufer für das Warenhaus Gernegroß, das die Nazis ausraubten und zerstörten. Sie wohnte nach der Scheidung 1929 mit ihrem Sohn bei den Eltern in Wien in der Reithlegasse 12, verließ 1935 Österreich und ging als Gesellschaftsdame mit ihrer großen Liebe, einem vermögenden Industriellen aus England, auf Weltreise, lebte dann mit ihm in Arizona. Nach seinem Selbstmord blieb sie in Amerika, arbeitete in Gaststätten und für große Firmen an den Rechenmaschinen. Sie heiratete abermals, Hans Fenichel, Emigrant, und sie heiratete noch ein drittes Mal, einen Pensionär, den sie beharrlich »Poor Norbert« nannte. Alle drei Männer waren Juden. Wobei sie lachte, daß es sie schüttelte, ein unvergeßliches, wildes Lachen. Dann wechselte sie wieder zu damenhaftem Charme.

Ihr Sohn Friedl, heute nennt er sich Fred, mußte in St. Gallen zur Schule gehen, da er die Wiener Schulen nicht besuchen durfte. Er gelangte 1942 auf abenteuerlichen Wegen nach Amerika. Mittels der Quäker, Freunden seines Großvaters mütterlicherseits und der Reiseagentur Cook besorgte Ellida ihm die Papiere. Von Zürich aus fuhr er quer durch das von den Deutschen besetzte Frankreich, beschützt von seinem slowakischen Paß – die Slowakei war damals ein unabhängiger Staat –, über Spanien nach Lissabon und schiffte sich auf der Cavalho Arujo, dem Roten Pferd, einem alten Dampfer, nach den USA ein. Riesige Schiffe der portugiesischen Flagge begleiteten den Dampfer zu beiden Seiten und tasteten nachts mit ihren Scheinwerfern das Meer nach U-Booten ab. Nach einem Monat erreichte er schließlich New York, sparte, bis er das Geld fürs Studium beisammenhatte und schloß als Diplomingenieur ab.

Fred war es auch, der mir einen ganzen Packen von Zeitungsausschnitten schickte, als er von meinem Vorhaben erfuhr – engagierte Leserbriefe Ellidas an die Los Angeles Times über die Diskriminierung der Schwarzen, den Mord an einem Friedensdemonstranten und über soziale Mißstände. Nach ihrer Pensionierung arbeitete sie als freiwillige Helferin in Kinderhospitälern und Rehabilitierungszentren und als Tutorin in Schulen und führte, von einer intellektuellen jüdischen Clique umgeben, ein ausgefülltes Leben.

Nachrichten von Wiener Freunden beeinflußten ihr Deutschland- und Österreich-Bild. Ihr Fazit: nie wieder zurück. Sie machte aus ihrer Enttäuschung darüber, daß die Deutschen sich nicht gegen Hitler erhoben hatten, kein Hehl.

Mit Selbstachtung kannte sie sich aus.

»Tante Ellida« hatte meiner Schwester und mir in der Nachkriegszeit zu Weihnachten und an den Geburtstagen wilde Sachen geschickt, einen knallroten Dreiviertelmantel, Pullover mit Indianermuster oder genietete Hosen, Sachen, die im Linz der fünfziger Jahre einen zweideutigen Eindruck hinterließen. Eine willkommene Abwechslung, da unsere Mutter es liebte, uns einheitlich zu kleiden wie Zwillinge.

Ellida stand zu ihrem Leben. Erinnerungen waren weniger ihre Sache – das war für sie Vergangenheit. Sie handelte lieber.

Alles an ihr strömte eine liebenswürdige Zurückhaltung aus. Nein, die Beziehung zu ihrem Vater sei keineswegs einfach gewesen. Er habe immer eine tiefe Angst vor Gefühlen gehabt, niemals Gefühle gezeigt und wenig von sich erzählt, kein Wort über sein Judentum. Er wollte in der Nazi- und Nachkriegszeit seine Kinder nicht gefährden, sagte sie und zuckte dabei die Achseln. Eine ungewöhnliche Reaktion dieser sonst so offenherzigen Frau. Das rief Zweifel bei mir hervor, ob sie mir sagte, was sie wußte. Aber ich fühlte auch, daß sie mit ihrer Vergangenheit längst abgeschlossen hatte.

In der letzten Viertelstunde im Café übergab sie mir mit rotlackierten, langen Fingernägeln Fotos, Bilder meines Großvaters. Eine unerwartete Entdeckung, die ich erst jetzt zu schätzen weiß.

Ein frühes Bild, er ist vielleicht fünfundzwanzig. Die gleiche Art, zur Seite zu blicken, wie mein Vater, mit einer gewissen Entschiedenheit, von feinen Lippen noch unterstrichen, die das Lächeln nicht lernten. Eine ausgeprägte, doch nicht zu große Nase, gewölbte Brauen. Ein durchaus hübsches, gefälliges Jungmanngesicht. Der Blick verliert sich in der Ferne.

Das Bild enthüllt nicht, was er sein könnte.

Auf dem späteren Bild, er ist vielleicht fünfzig, erkenne ich noch Züge des früheren Gesichts, aber ich sehe auch, was es geprägt hat, ahne versteckte Krisen und eine ziemliche Beharrlichkeit.

Er trägt einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd mit hohem Kragen und Krawatte, eine Weste mit Uhrenkette, die Hand in einer energischen Geste erhoben. Er hält sich aufrecht. Groß war er nicht, um die einszweiundsiebzig, im Unterschied zu seinem hochgewachsenen Sohn Arnolt.

Seine Miene hat etwas Melancholisch-Humorvolles, keineswegs Trauriges. Er hat die Augen meines Vaters. Hinter seinem wachen Blick vermute ich einen scharfen Verstand. Kein Märtyrer jedenfalls, sondern einer, der tüftelt, wie man davonkommt. Der Blick, die feinen Brauen, der sensible Mund, die gelichtete Stirn – ja, es könnte ein Bild meines Vaters sein.

Immerhin weiß sie jetzt, was eines der Geheimnisse um Vaters Herkunft war. Fremde jüdische Clans halten in ihrem Kopf Einzug, tanzen um eine gespenstische Geschichte, beugen sich über einen Abgrund.

In letzter Minute, kurz bevor Ellida den Fuß aufs Trittbrett ihres Zuges setzte, gab sie mir noch ein dickes Manuskript, das sie in einer pinkfarbenen Plastiktasche mitgeschleppt hatte. Das hätte ich beinahe vergessen, sagte sie, aber ich fühlte, daß das nicht die Wahrheit war. Sie wollte mit mir darüber nicht sprechen.

Die Lebenserinnerungen meines Vaters, sagte sie, eine Kopie. Das Problem ist nur, er ist es nicht. Nur zum Teil.

Sie lachte heftig. Ihr Gesichtsausdruck war listig.

Was heißt das, fragte ich, warum ist er es nicht?

Du wirst schon sehen, sagte sie belustigt.

Die Tür schloß sich seufzend hinter ihr.

Ich schleppte den Wälzer heim. Doch nun, da ich ihn besaß, war er mir seltsamerweise nicht mehr wichtig. Ich las nur an, übersah, was dahinterstand, fühlte mich betrogen, legte ihn beiseite. Später einmal.

Der Vater war mir wichtiger.

Der Vater, immer wieder der Vater, ihr Wunschbild von einem Vater, der ohne Fehl und Tadel sein Leben gemeistert hätte.

Wird sie auf der Suche nach ihrem Großvater erfahren, wie aus ihren Vätern das wurde, was ihnen die einen als schändliches Vergehen, die anderen als schmähliches Anpassungsverhalten vorwarfen?

Schon früher bin ich auf Wiener und Linzer Verwandte gestoßen, doch bislang gab es zwischen diesen beiden Familienzweigen keinerlei Kontakte. Außerdem hörte ich nichts Freundliches. Man habe nicht vor, mit einer Tochter Arnolt Bronnens in Verbindung zu treten.

Ich stelle fest, daß das nur Gerüchte sind, die ich nie überprüfte. Wage einen Vorstoß und nehme Kontakt zu meinem Neffen Günter Bronner auf, Urenkel von Großvaters Bruder gleichen Vornamens, der in gewisser Weise in die Fußstapfen seines Ururgroßvaters, des Waldhegers, getreten ist: Er ist Forstwirt, eingebunden in österreichische Waldschutzpolitik, in Natur- und Umweltschutz engagiert und berät und leitet die Waldbewirtschaftung der Forstbetriebe der Esterhazy und anderer Abkömmlinge austriakischen Hochadels.

Ich bin überrascht. Günther, ein liebenswürdiger Mann, ehemaliger Jungpfadfinder, nimmt mich mit offenen Armen auf. Es ist, als hätte er nur auf diesen Moment gewartet. Er findet es seltsam, daß sich die beiden Familienzweige über all die Jahre gemieden haben. Ich wiederum finde es nicht verwunderlich: Schließlich hat mein Vater einen Vaterschaftsprozeß gegen die Familie geführt.

Meine Vermutung, daß Günther nichts von einem jüdischen Urgroßvater wußte, bestätigt sich. Man sprach nicht darüber, und als er, spät genug, nachfragte, erhielt er nur ausweichende Antworten. Doch ohne etwas Genaues über die Herkunft seines Urgroßvaters zu wissen, hat Günther vor über zwanzig Jahren seine Tochter Sulamith getauft.

Ich kenne diese sträfliche Trägheit, die dazu verführt, das Schweigen mitzutragen. Mein Cousin Günther ist dreiundfünfzig Jahre alt und denkt heute, daß es für seine Kinder vielleicht nicht unerheblich ist, zu wissen, woher sie kommen.

Er ist beunruhigt, ob mein Treffen mit seinen Eltern ohne heftige Auseinandersetzung verlaufen wird. Ich antworte, daß ich kein Recht habe, zu verurteilen: nirgendwo wurde mir das Verschweigen deutlicher demonstriert als in meinem Elternhaus.

Günthers Vater, Dr. Hans Bronner, Enkel meines Großvaters und Sohn des Bruders meines Vaters namens Günther, ist eine andere Generation. Ich treffe ihn im Linzer Café Glockenspiel, wo er dem »Club der Namenlosen«, einem unpolitischen Akademiker-Verbund, der sich primär mit Linzer Problematiken beschäftigt, angehört. Ein bescheidener, zurückhaltender Mann, über achtzig Jahre alt, der Landwirtschaft studierte, sich dem Zuckerrübenanbau widmete und aktiv für Natur- und Umweltschutz eintritt. Liebenswürdig und mit altösterreichischem Charme hat er früh eine Entscheidung gefällt: nicht aufzufallen und »gerade bei diesem Thema« vorsichtig zu sein. Er hat seinem Sohn lange nicht gesagt, daß sein Vater jüdischer Herkunft war und nie hätte er es gewagt, bei seinem Schwiegervater um die Hand seiner Frau anzuhalten, hätte jener davon gewußt. Ich könne nicht ahnen, wie groß der Antisemitismus in Österreich immer noch sei, flüstert er und blickt sich vorsichtig im Café um, da ginge es nicht immer gemütlich zu.

Ich weiß das und antworte, so hielte man die alten und neuen Braunen keineswegs in Schach, abgesehen davon gebe es heute keine Gefahr, wenn man sagte, daß man jüdischer Herkunft sei.

Von seinem Großvater weiß Hans nicht viel; vielleicht möchte er aber auch nicht darüber sprechen. Aber er hat Fotos, von seinen Eltern, Großeltern und Ellida, die er später in seinem Haus am Pöstlingberg auf dem Tisch neben meinem Teller mit gerösteten Knödeln und Rührei ausbreitet. Und anhand der Fotos beginnt er doch ein wenig zu erzählen.

Wenn man Ahnen nachstellt, kann man an Witwen nicht vorübergehen. Ich wende mich an die Witwe meines Vaters, Renate, im ehemaligen Intelligenzviertel in Ostberlin. Sie war 1954 mit meinem Vater aus Linz dorthin gezogen. Ein befremdliches Land für sie mit seinen Spruchbändern und Fahnen, und Ideologien konnten sie schon gar nicht begeistern. Es gab Augenblicke, da hätte ich auf die Barrikaden gehen können, lautete einer ihrer Aussprüche, aber sie wäre auch sehr schnell wieder heruntergeklettert und hätte sich alles in Ruhe angesehen.

Mit ihrer Naivität hatte Renate meinen brüchigen und sensiblen Vater angezogen, und er wiederum war so klug, ihr nicht alles zu erzählen. Sie war ihm eine große Hilfe in ihrer unverbildeten Fröhlichkeit – als Kumpel ging sie mit ihm in die DDR und verstand es, ihn, soweit möglich, zu integrieren, war Bindeglied zu ein paar Freunden. Mit seiner Welt allerdings blieb er dort allein.

Die Witwe ist von Arnolt Bronnen auf das Tabu seiner Herkunft dermaßen eingeschworen, daß sie meinem Vorhaben nur Verachtung entgegenbringen kann. Denn als ich ankündige, mich dem Leben des Großvaters widmen zu wollen, fällt sie mir kämpferisch mit Schauspieler-Tremolo und aufgerissenen, kastanienbraunen Augen ins Wort: Was willst du denn mit dem! Dieser eifernden Lehrerseele, diesem Schandschreiberling! Gib endlich Ruh' und laß diese alten Geschichten, sonst kriegst du's mit mir zu tun.

Die fast neunzigjährige Tochter eines k. & k. Offiziers wirft mir mit austriakischem Charme und amüsiertem Mißfallen einen quicklebendigen, aber abschätzigen Blick zu und verläßt hüftschwenkend das Wohnzimmer, daß der Boden zittert und die Sektgläser in der Kommode nervös miteinander anstoßen.

Ich weiß, was sie erbittert. Sie hat Angst, mein Vater könnte gelogen haben. Wenn das Konstrukt mit dem selbstgewählten Erzeuger in sich zusammenfiele, gäbe es keine Verwendung mehr für ihre postume Solidarität.

Mit ihrer Hilfe kann ich nicht rechnen, abgesehen davon, daß ihren Kopf die Version meines Vaters besetzt, wonach jener »Professor« niemals sein Vater war.

Ihr Sohn, mein Halbbruder Andreas, entzieht sich dem Gespräch, will sich auf das Thema gar nicht erst einlassen – vielleicht aus Solidarität mit seiner Mutter? Oder weil er, in der DDR aufgewachsen, die unter dem Deckmantel des Antizionismus den Antisemitismus am Leben erhielt, es lieber nicht genau wissen will?

Eine geballte Ladung an Vorbehalten ist auf mich herabgeprasselt.

Es scheint, als sei der imaginäre Großvater nicht zu fassen.

Ein Großteil der Vorwürfe Renates ließe sich auch anders formulieren: Hätte die Witwe ihres Vaters den Großvater gekannt, sie hätte ihn nicht gemocht, weil er Jude war.

Renate Bronnen hat sie sogar aus dieser seltsamen Patchworkfamilie verbannt, weil sie über den Großvater schreiben will! Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, hatte sie gesagt.

Dann hat Renate jemand gesteckt, diese Haltung sei unmodern, und modern wollte sie immer sein. So hat sie ein paar Wochen später angerufen und ihr gesagt, daß sie das nichts angehe und sie auch nichts mehr davon hören wolle.

Warum verschweigt sie das? Hat sie Angst, den Zugang zu ihrem Vater und Großvater zu verlieren, wenn Renate sie verdammt?

Nun, so versichert sie, soll alles anders werden. Deswegen fahre sie ja nach Auschwitz.

Ich war schon mal in Auschwitz, habe aber nichts herausbekommen. Ich blättere in meinem Adressbuch und suche die Nummer des Professors in Warschau.

Ich muß es wissen, antworte ich auf seine Fragen. Bitte helfen Sie mir.

Kurz darauf ruft er zurück und gibt mir zwei Adressen.

Und was tut sie, setzt sich noch im Abteil hin und fängt tatsächlich mit einem Buch an, das sie »Meine Väter« nennt.

Wie faßt sie die Vergangenheit? Womit fängt sie an?

Erst einmal Sicheres, Verbrieftes, immer wieder schleicht sie um alles herum.

Wenn ich zurückdenke, sieht es so aus: In meiner Kindheit habe ich immer nur einen Großvater gehabt, den Mann, den meine Großmutter mütterlicherseits geheiratet hatte. Von diesem Mann ist alles erhalten, jede Notiz, jedes Gedicht, die Aufzeichnungen und Briefe aus dem Krieg. Meine Großmutter hat alles, was Opas Karriere als Ulanenoberst betrifft, einem Militärarchiv vermacht und die privaten Dinge uns »mit noch warmen Händen« weitergereicht.

Es gab noch seine Trinkbecher aus Silber, das ledergebundene, handgeschriebene Verzeichnis »all der Pferde, die ich geritten«, den Schreibtisch des Urgroßvaters, die Fotos und die Bilder seiner Familie, das Gemälde seiner Mutter, der »Generalin«, die unablässig Zigarren rauchte und starb, »schwarzgeräuchert wie ein Ofenloch und voller Brandlöcher«, so meine Großmutter. Der Familienbesitz der Horns, der Familie meiner Großmutter aus Bamberg, war erhalten, die Wäschelisten ihrer Aussteuer, die Sterbebildchen und Rosenkränze, Babylocken und Kinderzähnchen, Opas Reitgerte, die hinter der Wohnungstür meiner Großmutter hing, um Einbrechern eins überzuziehen, Vasen, Gläser, Silberbesteck, Damastbettwäsche, das schöne Service mit den Rosentassen, die »Bier- und Sektzipfel« aus Opas schlagender Verbindung, echt Silber und graviert, alles da. Dazu ein brokatüberzogener, mit einer siebenzackigen Krone und dem Wappenluchs geschmückter Ordner mit Ahnentafeln und Herkunftsbeweisen. Else von Lossow, die Großmutter mütterlicherseits, blätterte oft darin.

Sie wußte noch genau, wie es an jenem 9. November 1923 an der Feldherrnhalle zugegangen war oder wer beim Trauerzug für Kardinal Faulhaber mitmarschierte, und erzählte ergreifend vom schönen, jungen Mann, der in ihren Armen starb, als sie Krankenschwester im Ersten Weltkrieg war.

Sie steckte voller Familienanekdoten, die bis zu ihrer Urgroßmutter zurückreichten. Geschichten um die »Generalin« bildeten unsere Märchen. Wenn sie nach einer Einladung zum Tee heimkam, diese Suffragette, ließ sie immer etwas aus dem Rock fallen, und wenn ihr Mann fragte: Was ist das?, habe sie geantwortet: Kekse, hab ich eingesteckt. Sehr sparsame Frau. Wenn Winterwetter war, glatt und kalt, wickelte sie sich die Scheuerlappen um die Füße und zog die Stiefel ihrer Söhne an, alle einsneunundneunzig und Schuhgröße sechsundvierzig aufwärts. Zimperlich war sie nicht. Sie rauchte täglich vierzehn Schweizer Zigarren, jede Stunde eine. Achtung, glühende Asche! rief dann meine Großmutter, und sie machte nur »Pfff!«. Pfff! machten dann auch wir, wie die Generalin, wenn sie Asche auf den Boden fallen ließ, denn die Geschichte kannten wir schon.

Meine Großmutter hatte ein reich gefülltes Schleppnetz voller Geschichten, das sie durch ein Jahrhundert zerrte. Aus diesem Netz holte sie etwas heraus oder warf es zurück, je nachdem. Jedenfalls ist uns kaum etwas Wissenswertes aus ihrer Familie verlorengegangen. Es hatte etwas mit ihrer Achtung vor ihrer Familie zu tun. Es war ihre Einsicht, daß das Leben auch darin bestand, zu seinen Angehörigen zu stehen, und sie wußte, daß man manchmal Dinge tun mußte, die nur mit Härte und Disziplin zu erreichen waren.

So war es weitergetragen worden von Generation zu Generation, und so war sie erzogen worden, weiterzugeben. Klar umrissene Aufgaben, die sie damit verband. Heute hat Tante Emma Geburtstag, bitte schreib! Ria liegt im Krankenhaus, schau bitte vorbei! Onkel Paul hat den Fuß gebrochen, bring ihm sein Bier! Wir lebten mit ihr in einem ständigen Dialog, Austausch von einem zum anderen, das verfestigte unsere Beziehungen und wirkt bis heute in unseren Beziehungen fort.

Sie schlüpft in die Kinderschuhe. In diesem geordneten System hält sie sich gerne auf, unter uralten Gespenstern. Geh in dein Zimmer. Sei still. Du hast zu schweigen, wenn Erwachsene reden.

Das war nicht ohne Härte, aber es waren klare Verhältnisse. Ein abgeschotteter Raum, in dem sie sich sicher fühlte. Er gab Vertrauen und Schutz. Hier schien alles eindeutig, belegbar.

Sie hält das lange Zeit für den besseren Teil ihrer Familie. Vergleicht. Schiebt den Anteil an Geschichte, den der Cousin ihres Großvaters, der Reichswehrbefehlshaber Generalleutnant Otto von Lossow hat, in den Hitlerputsch 1923 verwickelt, beiseite. Wie trübe, meint sie, sähe es dagegen bei ihrem Großvater väterlicherseits aus!

Was soll das jetzt?

Damit kommt sie nicht weiter.

Ich öffne meinen Koffer, betrachte den ungeordneten Papierstapel und ziehe Großvaters Erinnerungen, die ich von meiner Tante Ellida erhielt, heraus.

Bis kurz vor Krakau sitze ich über den Reliquien. Bruchstücke seines Lebens.

Zu besonderer Zuversicht besteht kein Anlaß. Sein Leben liegt in weiter Ferne. Alles, was von Ferdinand Bronner noch übrig ist, ist Papier. Seine Bühnenstücke waren nicht von Dauer. Seine hinterlassenen Erinnerungen enden 1918. Er starb drei Jahre nach Kriegsende, nur elf Jahre vor seinem Sohn Arnolt Bronnen.

Seine Vergangenheit ist eine immer ferner rückende Anlegestelle.

Mir ist nach Gesellschaft zumute.

Ich sitze auf dem Liegebett, nehme einen zweiten Becher und schenke dem Großvater ein.

Sollst leben, sage ich.

Tut er aber nicht.

Wuselt weiter in meinem Kopf herum.

2. Reliquien

Ich würde ja gern daran glauben, daß ich mehr als andere weiß, doch wenn ich ehrlich bin, war mir Großvaters Geschichte langweilig, ohne sie zu kennen.

Mit einemmal bringt mich das in Rage. Ich habe das dichte Schweigen, das sich um den Großvater gebildet hat, akzeptiert und mich nicht mit ihm auseinandergesetzt. Nicht anders als meine Familie, lebte ich vorsichtig und verschlossen. So hat er sich nach und nach verflüchtigt, bleibt ungreifbar und nebelhaft.

Wie achtlos ich mit diesem Menschen umgegangen bin.

Ich will herauskriegen, wie es dazu gekommen ist.

Was war da mit ihr los?

Sie muß zurück in ihre kindlichen Erfahrungen. Muß die Erlebnisse jener Zeit heraufbeschwören.

Das Schweigen des Vaters, das Schweigen der Mutter, das Schweigen des Großvaters selbst, ihr eigenes Schweigen – ihr Versäumnis, das Schweigen rechtzeitig durch Fragen zu brechen.

Wo waren meine Neugierde, mein Verstand? Warum ließ ich mich so lange einwickeln und blieb Komplizin in diesem Gerede der Mutterfamilie um Adel, siebenzackige Kronen und Familienehre? Warum war dieses kleine Mädchen so unaufmerksam gegenüber dem anderen Teil der Familie, so einfältig?

Wie kam es zu dieser verzerrten Wahrnehmung?

Geflüster. Schweigen. Auslassungen. Andeutungen.

Woher sollte ich etwas erfahren? Niemand sagte mir, daß es auch Onkel und Tanten väterlicherseits gab, während es mütterlicherseits von Tanten und Onkeln nur so wimmelte. So gab es auf der Vaterseite auch keine Verpflichtungen, keine Besuche, und nie fuhren wir zum Geburtstag oder Begräbnis irgendeines väterlichen Verwandten.

Alle Fäden abgeschnitten.

Aus dem Schweigen zog sie lange Zeit Gewinn. Sie mußte sich nicht bemühen. Es entsprach der Familienmoral. War Kennzeichen ihrer Generation. Als »Flüchtlingskind« lebte sie isoliert, träge, unsicher, verträumt. Im Nichtfragen war sie geradezu Meister.

Sie fordert von sich Genauigkeit.

Ich war vier Jahre alt, als wir von Berlin nach Goisern im Salzkammergut zogen, wo ich zwei Jahre später, im Sommer barfuß und unter Bombenbeschuß, ein paar Monate die Volksschule besuchte, bis die Tiefflieger kamen und bald Panzerwagen, Tanks, Sanitätswagen, der Troß mehrerer Armeen durch den Lazarett-Ort krochen, sie kamen über den Pötschen-Paß.

Österreich, die »letzte Bastion der deutschen Kultur im Falle einer Weltkrise«, wie mein Vater schrieb.

Nach Goisern kamen damals auch meine Großeltern väterlicherseits, doch das wußte ich nicht. Das war 1944, als in Wien die Bombenangriffe begannen.

Ab und zu besuchte uns meine, wie ich meinte, einzige Großmutter, die Mutter meiner Mutter, und dann tuschelten die beiden Frauen so allerhand, das ich nicht begriff. Ich schnappte nur eines früh auf, daß mein Vater, der »keinen Nagel in die Wand schlagen« konnte, ein berühmter Mann sei, doch davon merkte ich nichts.

Ich fürchtete mich vor etwas, das der Vater verschwieg.

Es ging ihm nicht gut.

Seine kümmerlichen Versuche, zu scherzen, ließen mich geknickt zurück, weil ich spürte, daß anderes dahinterstand. Er kam, verschwand, kam wieder, ging, und meine Mutter saß allein in der Küche und brach in Tränen aus. Ich fühlte, daß er uns nicht beschützen konnte. Im Gegenteil. Er lieferte uns aus. Ich hatte Angst.

Verwirrendes ging um ihn vor. Ich schnappte Worte auf, die ich nicht verstand. Wehrkraftzersetzung. Sippenhaft. Kassiber. Wehrmachts-Untersuchungsgefängnis. Heeresgericht. Znaim. Gefepo-Patrouillen. Krank und ausgemergelt war er nach dem Krieg zurückgekommen und wurde für zwei Monate Bürgermeister von Goisern, weil er nach seiner NS-Liebäugelei kurz im Widerstand gewesen war und Englisch sprach. Er trug Lederhosen mit Wollstutzen, lüftete den Steirerhut mit Gamsbart, wenn jemand vorüberging, und sagte »Habe die Ehre, Genosse«. Habe die Ehre, Genosse, plapperte ich nach.

Dann saß er im Dachkämmerchen und schrieb an einer Dramatisierung des Märchens vom Däumling für einen befreundeten Trickfilmzeichner. Davon konnte er spannend erzählen und mich, selten genug, zum Lachen bringen. Mit meiner Mutter lachte er nie.

Vielleicht hatte es etwas mit dem Umzug 1947 zu tun. Wir lebten inzwischen in Urfahr bei Linz, in der russisch besetzten Zone, und mein Vater arbeitete seit Ende 1945 als Redakteur bei der KP-Zeitung Neue Zeit. Lange trauerte ich Goisern nach. Wenn ich zurückdenke, verbindet sich das mit einem Gefühl des Wachsens. Ich schrieb Tagebuch.

Mit einemmal fragte ich mich, wer ich war.

Geschieht endlich etwas mit ihr? Lichten sich die Nebel?

Wachheit wurde ihr wahrhaftig nicht in die Wiege gelegt.

Eine Zeit der Umstellung. Ich gewann Schulfreundinnen. Urfahr und Linz, das war Stadt. Da konnte man nicht unter Bäumen träumen. Man mußte etwas tun.

Meine Mutter, die irgend etwas mit meiner Großmutter tuschelte und mitten im Satz abbrach, wenn ich ins Zimmer kam. Dieses betretene Schweigen. Diese schroff verweigerte Mitteilsamkeit. Die unterschwellige Herausforderung, die für mich darin lag. Mein mißtrauisches Ohrenspitzen im Dunkeln.

Die abstrusen Signale häuften sich und fingen an, mich zu irritieren. Ohne es mir bewußt zu machen, sammelte ich Beweise für die Existenz des Großvaters in meinem Kopf. Die sichtbare Ablehnung der Großmutter mütterlicherseits gegen meinen Vater. Ihre feindselige Haltung, sobald er auftauchte. Wie sich ihr Blick verschloß. Die Haarnadeln, die sie sich wütend in die Kopfhaut rammte, wenn sie ihm gegenüberstand und ihren Dutt befestigte. Wie sie an ihrem Spitzenjabot zupfte und mit zornzitternden Fingern über ihren grauen Kostümrock strich. Der merkwürdige Gesichtsausdruck meines Vaters, als er einmal Zeuge eines Gesprächs zwischen den beiden Frauen wurde. Es schien, als wollte er etwas dazu sagen, das er sich sogleich verbot.

Es ist ziemlich unvorsichtig, Kindern etwas vorzuenthalten. Ahnt doch selbst das unschuldigste kindliche Gemüt, daß es um etwas Wichtiges geht. Schließlich gibt es nichts Interessanteres und Spannenderes als das, was man nicht wissen soll.

Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als meine Mutter und meine Großmutter, beide in schwarzen Kleidern, ganz früh von Linz nach Goisern fuhren und erst am nächsten Tag zurückkamen. Die Großmutter war tags zuvor aus Niederbayern angereist, ein eigenhändig umgebrachtes Huhn und etwas Speck im Koffer. Ich war neun Jahre alt, hatte die erste Klasse Volksschule, die wegen der Bombenangriffe nur sporadisch stattgefunden hatte, wiederholt, ging in die zweite Klasse und kam gerade von der Schule.

Nichts zu merken war unmöglich – ich konnte mich den Dingen nicht mehr entziehen. Die beiden Frauen wirkten niedergedrückt, ich wunderte mich über ihre Kleidung und fragte: Was ist? Deine arme Großmutter ist tot, sagte meine Großmutter hinter ihrem getupften schwarzen Schleier, und sie sagte es voll Hochmut, denn wir waren etwas Besseres, und meine Mutter stieß sie an. Tot? Aber du lebst doch noch, sagte ich. Deine andere Großmutter, sagte meine Großmutter und erklärte mir, daß es jene alte Frau gewesen sei, bei der wir einmal zusammen Haferflockenbrei gegessen hätten, die sähe jetzt die Radieschen von unten. Jetzt erinnerte ich mich an den Besuch, bei dem ich Fremdheit und Scheu empfunden hatte, ein gewisses Schaudern, wegen ihrer Blindheit. Ich fragte nicht weiter, denn auf die Idee, daß der alte Mann neben ihr, der jedes Spelzchen der Haferflocken sorgfältig an den Tellerrand gelegt hatte, mein Großvater gewesen sein konnte, kam ich nicht. Ich dachte nur, daß diese andere Oma irgendeinen Makel gehabt haben muß, eine Art Krankheit, daß sie plötzlich verschwand.

Diese Erinnerung verstört mich. Also habe ich den Großvater damals gesehen. Ist es meinem Vater tatsächlich gelungen, den Großvater in meinem Kopf zu tilgen? Mein Gedächtnis kommt mir verlogen vor. Alles, was ich weiß, ist, daß er diese Spelzchen in gleichmäßigen Abständen wie kleine Soldaten am Tellerrand arrangierte.

Auch was den Tag im Jahr 1948 betrifft, an dem mein Großvater tatsächlich starb, habe ich eine merkwürdige Gedächtnislücke. Was sagte man mir? War ich beim Begräbnis? War mein Vater dort? Meine Mutter?

Nichts zu finden. Tiefste Finsternis. Keine Ahnung, und das ist schon sonderbar. Daß ich so achtlos war.

Später fuhren wir mit unserer Mutter nach Goisern und gingen zum Friedhof, der neben der Kirche lag. Auf einem granitenen Grabstein las ich: Martha und Dr. Ferdinand Bronner. Das enträtselte deren Existenz. Es hatte sie gegeben, meine anderen Großeltern, zwei grinsende Totenschädel, geheimnisvoll und schaurig.

Endlich sagt ihr der Verstand, daß der Mensch zwei Großväter und zwei Großmütter hat.

Ich wollte nicht mehr beschwiegen werden und fragte meine Mutter. Sie bekam ihre Babyaugen, aus ihrem geschürzten Mund kam Ungefähres, Halbgewußtes, Angedeutetes, Geahntes. Das Irgendwie und Irgendwo klebte wie Kaugummi zwischen ihren Zähnen. Nach einem heftigen Zusammenprall ließ ich es sein.

Sie hat eine Entscheidung gefällt. Die Entscheidung, nicht klar zu sehen. Damit entstand zwischen ihrer Mutter und ihr eine diffuse Komplizenschaft, die sie absurderweise nicht ihr selbst gegenüber, sondern ihrer Mutter gegenüber mit Mißtrauen erfüllte.

Als ich zwölf Jahre alt war und mein Vater sich eine andere Frau nahm, aber immer noch bei uns nächtigte, packte meine Großmutter aus. Sie besuchte meine schluchzende Mutter und fuchtelte wild mit dem Staubwedel in unserer Wohnung herum.

Dieser Schuft! rief sie, dieser Vatermörder und Frauenverzahrer!

Ich hörte es mit Staunen.

Wie es sich traf, war dieser Ausbruch genau das, was ich mir ersehnt hatte: Zum ersten Mal erfuhr ich mehr und hörte von einem Vaterschaftsprozeß, daß sein Vater nicht sein richtiger Vater sei.

Vaterschaftsprozeß? Ich verstand nicht, wovon sie redete.

Eine seltsame Zeit, in der sich nichts zusammenfügte. Und doch nabelte ich mich ab. Ich wollte heraus aus dieser Verschwommenheit und tastete die Welt nach Konkretem ab. Das war die Zeit, in der mein Vater an der zweiten Hälfte seiner Lebenserinnerungen schrieb, die später unter dem Titel Arnolt Bronnen gibt zu Protokoll mit dem Untertitel »Beiträge zur Geschichte des modernen Schriftstellers« erschienen. Ich verbrachte die Abende, an denen er meist verschwand und meine Mutter im Theater arbeitete, damit, in seinem Papierkorb zu wühlen.

Das begonnene Manuskript war als Gerichtsverfahren angelegt. Ein fingiertes Selbstgericht, in dem er den Leser, also mich, zum Richter ernannte. Mir sei es »aufgegeben«, »hinter diese Maske zu blicken«. Ich sollte mich demnach nicht verwirren lassen, sondern den klaren Blick behalten.

Vorbild: die Fragebogen-Aktion der Alliierten nach der deutschen Kapitulation 1945, als man die Bevölkerung zum Ausfüllen von Formularen zwang. Die Fragen waren so konzipiert, daß die Antworten Aufschluß über die Beteiligung am NS-System geben sollten. Da mein Vater nicht emigriert war, sondern sich mit dem System arrangiert hatte, geriet er bei Kriegsende unter wachsenden Druck, Rechenschaft abzulegen. Er wehrte sich lange: »Ich bin 12 Jahre lang verboten gewesen. Ich war 9 Jahre kulturkammerausgeschlossen. Ich bin wegen politischer Unzuverlässigkeit fristlos entlassen worden. Schließlich bin ich wegen Hochverrats verhaftet worden. Und jetzt soll ich noch beweisen, daß ich kein Nazi mehr bin?« In einem Brief an Otto Basil, der um seinen Lebenslauf gebeten hatte, schrieb er: »Biographie? Geboren 1895 in Wien, Ende nie. (…) Meine wichtigste Zeit brachte ich im Mutterleib zu.« Basil, eigentlich Bazil, Schriftsteller und Publizist, erhielt nach dem Anschluß Österreichs an Deutschland Schreibverbot und arbeitete nach dem Zweiten Weltkrieg als Dramaturg am Wiener Volkstheater. 1966 erschien seine erfolgreiche Satire Wenn das der Führer wüßte.

Nach seiner Mitgliedschaft in der kommunistischen Arbeiterbewegung im Salzkammergut in den Jahren 1943 bis 1945 legte mein Vater 1950 der Kommunistischen Partei Österreichs und den SED-Funktionären in Berlin – darunter Johannes R. Becher – ein Typoskript mit dem Titel Leben im Fegefeuer vor, dem jedoch, so die Urteilenden, »die Überzeugungskraft völlig« fehlte. In diesem Typoskript, das mir damals in die Hände geriet, verschwieg er seinen Vater, und auch von einem Vaterschaftsprozeß war demnach nicht die Rede. Der Lektor des Wiener Schönbrunn-Verlags H.E. Goldschmidt lehnte das Manuskript ab. Bronnen reichte das überarbeitete Protokoll mit einem Brief bei Rowohlt ein. »Es war zu erwarten, daß speziell der Teil unserer jüdischen Freunde die – im Grunde völlig unwichtige – Family-Story in den Haupt-Teil setzen und mich nun mittels tiefenpsychologischer Sprach-Forschung und Ao-Blutgruppen-Forschung als entsprungenen Sohn der jüdischen Familie reklamieren würde. Ich wollte die ganze Geschichte ohnehin nicht hineinsetzen, aber in der ersten, kurzen Fassung klagten die jüdischen Freunde: ›Wie kann der Bronnen seine jüdische Abstammungs-Geschichte übergehen?‹ Gut, habe ich gesagt, ich bring sie hinein, aber ihr werdet keine Freude daran haben. Sie haben keine Freude daran …«

Mein Fortsetzungsroman, ich las ihn mit verräterischem Prickeln. Eine ziemliche Herausforderung für eine Zwölfjährige.

Ich entdeckte im Manuskript manches, das mich verdutzte. Von Krieg, Krisen, Erfolgen, weltanschaulicher Unzurechnungsfähigkeit und Vaterlandsgläubigkeit, von Verletzungen und allen Verzweiflungen dieser Zeit. Die Geschichte eines Mannes, der in einem Zustand der Gewalttätigkeit lebte und liebte. Ein Leben wilder erotischer und politischer Verwicklungen im »Dritten Reich«, die mich faszinierten.

Es war wie ein Fluch, der über seinem Leben lag.

Dann ein Volltreffer: In einer tomatenroten Mappe entdeckte ich einige pathetische Kapitel aus dem überarbeiteten Protokoll, an dem er noch schrieb. Mich schockierte die Offenheit, doch war es wirklich Offenheit? Das Schwanken zwischen Selbstverteidigung und vernichtendem Urteil. So mitreißend ich den Einfall einer Gerichtsverhandlung fand, so gering war mein Bedürfnis, über meinen Vater Gericht zu halten.

Wahr? Eher ein kunstvolles Geflecht aus akrobatischen Verrenkungen und Tricks.

Sein Leben war so aufregend und umtriebig verlaufen!

Bewundert sie seine Lebensart? Wahrscheinlich nicht, obwohl es vorstellbar wäre.

Schließlich entdeckte ich ein unfertiges Kapitel, das von Vatersuche und Vaterverleugnung handelte, eng beschrieben wie seine Karten aus der Gefangenschaft.

Fühlte sie in einer schrecklichen Vorahnung, daß sie den Schlüssel zu seinem Leben in Händen hielt?

Dann bemerkte ich seine zierliche Druckbuchstabenschrift, mit der er die Rohfassung korrigiert hatte.

Widerrufe. Konträre Gedanken. Gab es mehrere Versionen seiner Ehrlichkeit?

Ich wußte nur eins: Daß dieser Angeklagte keineswegs der Vater war, den ich kannte.

War es nicht so, daß sie begann, eine gewisse Skepsis zu entwickeln und geheime Vorbehalte gegen ihren Vater zu hegen, was seine moralische Substanz betraf?

Sie ist sich ihrer Unsicherheit bewußt.

Als meine Eltern sich scheiden ließen und er zu seiner neuen Frau zog, war ich der Ansicht, meine Mutter habe ihn nicht richtig zu schätzen gewußt.

Der Vater verließ uns tobend, weil er unfähig war, seine Gefühle zu zeigen. Er haute einfach ab. Ich fand, daß er es gewaltsam tat.

Wenn der Vater die Familie verläßt und das Mädchen gerade zwölf ist, bleibt da nicht eine gewisse Verletzung? Das nur nebenbei, sie will es nicht vertiefen.

War mein Vater nun der Sohn jenes Mannes, der ihn aufgezogen hat oder war er es nicht?

Ich versuchte, den Zweifel aus meinem Kopf zu bekommen.

Etwas stimmte da nicht, aber ich wußte nicht, was.

Der Papierkorb blieb leer. Jeder Tag, den er fehlte, entriß mir einige Blätter. Vaters Abwesenheit legte sich über alles. Inzwischen war ich fünfzehn, fühlte mich farblos, las alles, was mein Vater in unserer Bibliothek zurückgelassen hatte, um ein Zipfelchen seiner Identität zu erhaschen, und ich vermißte ihn (nicht zuletzt auch meine spannende Lektüre). Meine Schwester Franziska und ich durften den Vater besuchen. In Ostberlin, wo er ab 1954 mit seiner Frau lebte. Renate, die zupackende, kräftige Österreicherin, die mit rotweißroter Zerstörungslust an den Grundfesten marxistischer Moral zu rütteln wußte und doch ihren Mann darin bestärkte, daß er die richtige Richtung einschlug. Die jeden Einwand mit eiserner Hand verscheuchte und die Tür zu seinen Widersprüchen verriegelte. Ich tat mein Bestes, mich ihrem Optimismus anzupassen, und ließ meinen Zettel mit den Fragen an den Vater im Koffer.

Später einmal, dachte sie.

Das bedauerte sie, als er 1959 starb.

Sie fühlte sich durch seinen Tod betrogen.

Was nun?

Die Zeiten in der DDR waren Zeiten neuer Gedanken. Vieles habe ich nicht gesehen, anderes nicht verstanden, vor manchem drückte ich mich. Ich fühlte mich ohnmächtig in diesem Szenario und hatte keine Argumente, um dem Neuen zu begegnen. Das waren andere Leute. Was sie sagten, klang so, als würden sie andere Räume erfassen. Sie hatten fremde Ziele.

Mein Bild des Kommunisten hat lange Zeit mein Vater geformt, das waren maßregelnde Menschen, die mich immer wieder mit der Nase auf mein erschreckendes politisches Unwissen stießen.

Nach dem Tod meines Vaters fuhr ich lange Zeit nicht mehr hin, doch begleitete mich die Empfindung einer Gespaltenheit und Unvollständigkeit. Erst in der Zeit meiner ersten Ehe mit einem Schriftsteller aus Altenburg stieß ich die Tür zur DDR wieder auf.

Dann kam eine überraschende Phase in ihrem Leben: Lange Jahre dachte sie nicht mehr über ihre Familie nach. Der Großvater war ihr ohnedies egal.

Wenn man nicht weiß, was stimmt und was nicht, dann verliert alles an Bedeutung. Alles verwischt. Der verschwiegene Großvater: vergessen. Alles löst sich auf.

Ich lebte ausgelassen elternlos. Nicht einmal meine Mutter wollte ich sehen, und ich verletzte mit meinem Rückzug die Menschen, die mir nahe waren.

Ich war mit mir beschäftigt, meinem intellektuellen und privaten Weg, glaubte ich zumindest.

Wer war ich, wer würde ich sein? Was würde ich aus mir machen?

3. Das geheime Dokument

Verschwommene Kopien, brüchige DIN-A4-Bögen.

Die Lebenserinnerungen Ferdinand Bronners, seine Hinterlassenschaft, geschrieben in der Nachkriegszeit, sechzig Jahre nach seiner Taufe und nach Jahrzehnten eskalierenden Antisemitismus, nach dem Zusammenbruch der Monarchie, dem nationalsozialistischen Judenmord. Eine Veröffentlichung strebte er nicht an.

Gespannt greife ich nach dem ersten Blatt und fange an zu lesen.

Auf fünfhundertzweiundvierzig Seiten, geschrieben auf der ersten seriellen Schreibmaschine, einer holprigen Remington, die später aus dem Nachlaß meines Vaters auf mich überging, hat Ferdinand Bronner zwischen 1944 und 1948, dem Jahr seines Todes, seine Biographie niedergeschrieben. Sie beginnt mit der Geburt 1867 und endet nach dem Ersten Weltkrieg. Er füllte die Seiten des dickleibigen Blätterturms mit springenden Buchstaben papiersparend bis zum Rand und ließ auch oben und unten kaum Rand.

Ich stelle mir vor, wie er in der kleinen Eineinhalbzimmerwohnung im Altersheim in Goisern dasitzt, über den einfachen Tisch gebeugt, die Maschine daraufhebt, rechts die Mappe für das Manuskript hinlegt, links das Papier und das Kohlepapier. Wie er zwei Bögen des Papiers einspannt, das Kohlepapier dazwischen, und Buchstabe für Buchstabe mit Durchschlag tippt, sorgsam formulierend, um sich aus seinem öden Privatiersdasein ins Leben hineinzuschreiben.

Ein geheimes Dokument, und als solches war es wohl auch verfaßt worden. Seine Tagebücher sind verschwunden. Hat einer aus der Familie gründliche Arbeit geleistet und alles vernichtet?

Ferdinand Bronner nannte seine Aufzeichnungen Nur Wahrheit! Blätter der Erinnerung