3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Ist es »Liebe bis in den Tod«, wenn man einem geliebten Menschen beim Sterben hilft? Das wenigstens behauptet der 80jährige Rentner Emanuel Forster, der an einem strahlenden Herbsttag seine schwerkranke Frau erschossen und den in letzter Minute der Mut verlassen hat, ihr auf gleiche Weise in den Tod zu folgen. Nun steht er vor Gericht: Angeklagt wegen Totschlags. Oder war es Tötung auf Verlangen? Handelte der alte Mann nicht eher aus Mitleid? Oder gar Selbstmitleid? Das sind die Fragen, die Richter Anselm Joos in seinem letzten Fall vor der Pensionierung beschäftigen. Und während der Angeklagte die Anfänge seiner 60jährigen Ehe im Nachkriegsdeutschland schildert, das Familienleben mit zwei Kindern, und von den unerträglichen Schmerzen seiner Frau berichtet, ihrem jahrzehntelangen Martyrium, wird in Joos eine verdrängte Erinnerung wach. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 156

Ähnliche

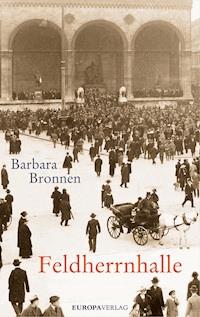

Barbara Bronnen

Liebe bis in den Tod

Roman

FISCHER Digital

Inhalt

Für Florian Bronnen, meinen Sohn

Schrecklich ist die Verführung zur Güte.

Bertolt Brecht, Kaukasischer Kreidekreis

1

Wie ihr Tod langsam in meinen Körper dringt. Mitten in der Nacht wache ich auf, mit tauben Beinen, manchmal kann ich sie nicht mehr bewegen. Meine Fingerspitzen sind gefühllos, meine Glieder kündigen den Dienst auf. Ich höre und sehe schlechter. Es ist, als wäre ich in Laken eingeschlagen, als steckte ich in einem Kokon. Diese Stille, die nichts mit Ruhe zu tun hat. Dieses Schweigen der Tage. Mein Körper weiß, daß etwas nicht stimmt.

Ich bin hinterblieben. Wie konnte ich mich hier allein zurücklassen.

Wie sie mir fehlt.

Käthes Spitzenhemd, das sie nachts trug, habe ich über den Stuhl gelegt. Und für einen kurzen Augenblick ist alles wieder da. Dann falte ich das Hemd zusammen und lege es aufs Bett.

Die Schwerarbeit des Weiterlebens hat begonnen.

Mit sich selbst reden, damit fängt es an. Eben habe ich mich wieder dabei ertappt, wie ich die Lippen bewege. Ich unterhalte mich mit ihr. Wenigstens ein Mensch soll mich hören. Sie.

Ich knipse die Schreibtischlampe an. Das einzige, was ich an der Wohnung verändert habe, seit ich sie allein bewohne: Ich habe den Schreibtisch ans Fenster gerückt. Sonst ist alles geblieben, wie es war. Auf dem Tisch liegt das Urteil, obenauf der Entlassungsschein. Ordnungsgemäß entlassen. Trotzdem ist nichts in Ordnung. Gar nichts mehr ist in Ordnung.

Ich kann nichts mehr für sie tun. Nichts bewegt sich mehr für sie. Unsicher trete ich ans Fenster, seit Käthes Tod habe ich mein Gleichgewicht verloren. Ich blicke hinaus auf die spitzgiebeligen alten Häuser. Nah der Friedhof mit seinen Kränzen und Kreuzen, wo sich Käthe unter Blumen in Rosa und Weiß versteckt. Das Licht wird sich senken, und wieder werde ich nicht gerüstet sein für diesen Abend, den es zu bestehen gilt. Plötzlich, wie ein Überfall, diese träge Traurigkeit. Als ich zum Tisch gehe, stolpere ich über den Teppich und falle, lasse mich fallen. Damit ich mich bedaure. Das Gefühl des Alleinseins wächst.

Leide oder trauere ich?

Hinter den Gardinen, die ihre Schmerzen verbargen, eine mir gleichgültig gewordene Welt. Da ist die frisch zementierte Straße. Die Mauer, die den Alten Friedhof an der Friedhofstraße am Lohhof umschließt, wo wir zusammen ruhen wollten. Nun friert meine Käthe allein.

Vor fast sechzig Jahren sind wir nach Unterschleißheim gezogen, heute die jüngste Stadt Bayerns. Unterschleißheim war damals ein armes Dorf, meistens Landwirte, etwa ein Drittel Heimatvertriebene, hauptsächlich aus dem Sudetenland, dazu gehörten auch wir. Der Lohwald war verwildert und abgeholzt, die Straßen waren notdürftig geflickt. Zuerst lebten wir in einem alten Güterwagen. Dann vermittelte uns mein Freund aus der Nachkriegszeit, Jakob Heimer aus Brünn, vorübergehend ein Zimmer in einer Doppelhaushälfte, die wir mit zwei Familien teilten. Zu unserem Erstaunen begegneten uns die Alteingesessenen freundlich. Davongekommene halfen einander, hüteten Kinder, tauschten Dinge.

Die Amerikaner mit ihren schräg auf dem Kopf sitzenden Käppis und dem lässigen Gang der Befreier hatten nach dem Krieg die schönsten Häuser an der Bezirkstraße bezogen, nicht allzu weit von uns. Die freundlichen Offiziere kannten unsere Tochter schon, die kleine Antonia, die sie manchmal mit ihren Spielkameraden auf den Sportplatz der US-Army ließen. Sie liebte die kleinen roten und schwarzen Tafeln von Cadbury-Schokolade, die ihr die Amerikaner ab und an zusteckten.

Wir waren uns bewußt, daß wir in einer Art Schwebezustand lebten. Wir waren glücklich miteinander, aber wir sehnten uns nach Normalität, nach Ordnung, weg von dieser Vorläufigkeit, und als uns Jakob, inzwischen Gemeinderatsmitglied, 1952 mitteilte, daß er ein Haus für uns aufgetrieben habe, zogen wir um, beneidet von unseren Freunden: ein eigenes Haus mit kleinem Garten!

Von außen sah das Haus am Lohhof aus wie die anderen Reihenhäuser, spitzgiebelig, grau und klein, wenige Fenster, alles ein bißchen sparsam, wie es damals so war, aber man kann sich heute nicht mehr vorstellen, was es uns bedeutete – das Wichtigste bei der verheerenden Wohnungsnot war ein eigenes Dach über dem Kopf.

Die Erinnerungen an unsere ersten Jahre. Käthe, immer wieder Käthe. Eindringliche Bilder. Ihre schmale Taille. Selbstgenähte Tellerröcke. Über den slawischen Wangenknochen straff gespannte, auffallend schöne weiße Haut. Ein Gesicht, das immer aussah wie frisch gewaschen. Erdgeruch, wenn sie den Garten bestellte, summend Unkraut zupfte und mit ihren kräftigen, fast derben Händen Rosen und Maßliebchen pflanzte, die sie im Schloßgarten ergattert hatte. Ihre helle Stimme. Wie sie die Ärmel ihrer Bluse hochkrempelte und den Teig für ihren wunderbaren Apfelstrudel mit dem Nudelholz bearbeitete. Wie sie Äpfel entkernte und zerkleinerte und Apfelgelee zubereitete, bis ein unwiderstehlich süßer Zimt- und Karamelduft durch das Haus zog. Ein Duft aus Sehnsucht und Schmerz. Vielleicht finde ich in diesem Duft Käthe, der ich damals, vor über sechzig Jahren, meine Liebe gestand?

Ich ziehe die Luft durch die Vorderzähne ein, auch das ist neu. Ich gehe mir damit selbst auf die Nerven, kann es aber nicht lassen. Diese Eigenheit entdecke ich immer dann, wenn ich Schwierigkeiten habe, mich zu orientieren.

Mir ist flau, aber ich habe keine Lust zu essen. Mir zittern die Hände, als ich einen Brief öffne, einen anonymen Brief. Das Leben muß gelebt werden, schreibt der Verfasser, bis zum bitteren Ende. Es ist mir schleierhaft, warum die Menschen mit einer gewissen Selbstgefälligkeit für ein Leben plädieren, dessen Sinn mehr als zweifelhaft ist. Da durchtrennt ein Anruf den Fluß meiner Gedanken. Wieder einer, der fragt, ob ich derjenige sei. Ja, sage ich, ich bin Emanuel Forster, einundachtzig, eins siebzig, blaue Augen, ja, Sie haben recht, man hat mich entlassen. Ach, glauben Sie doch, was Sie wollen, das kümmert mich einen Dreck.

Ich lege auf. Der einzige Mensch, der das verstehen würde, ist sie.

Einige Tage nach meiner Entlassung ist Jakob mit einer kleinen Delegation samt Bürgermeister erschienen. Mir war klar, was er damit wollte. Alle schauten zu Boden, als hätten sie Angst, sich zu verraten. Sie waren verlegen. Hatten keine Ahnung, was sie sagen, wie sie sich verhalten sollten. Dazu noch etwas: ein verschämter Groll, eine Betretenheit. Es war ihnen peinlich, daß sie durch mich in eine so ungewöhnliche Situation geraten waren. Es gab ein gemeinsames Vokabular aus Pflichtfloskeln und Schweigen. Nur Jakob fand ein paar einfache Sätze. Eine wortkarge Karawane, die nach ihrem solidarischen Blitzbesuch rasch wieder meine Wohnung verließ.

Ich hatte mich selbst aus ihrer Gemeinschaft ausgestoßen.

Erschöpft schloß ich die Tür und blickte ihnen hinter den Gardinen nach. Alle hier kennen meinen Prozeß, sind über meine Person durch die Medien bis ins kleinste Detail informiert. Es wird wohl keine andere Möglichkeit geben, als damit zu leben.

2

Es war im Winter, es dämmerte bereits, als ich nach dem letzten Prozeß vor meiner Pensionierung, den ich als Richter vor dem Schwurgericht geleitet hatte, noch einmal durch den Justizpalast ging. Ich wollte mir diesen schönen alten Palast, der eine gewisse Romantik der Rechtsprechung suggeriert, noch einmal einprägen. Die Vergehen der Zeit liegen hier, in Akten eingefroren, hier ist die Beute tausender Juristen versteckt. Hier führen die Justizirrtümer nachts ihr geheimes Leben. Raum neben Raum, wie in einem Kloster, eine Litanei meiner zahlreichen zivilrechtlichen Prozesse. Ein Palast, gebaut für die Suche nach Wahrheit, mißbraucht für die Suche nach Strafbarkeit.

Ich habe dieses Gebäude der Gründerzeit mit seiner mächtigen Glas-Eisen-Kuppel, seinen Säulen und Figuren immer geliebt. Selbst die einfache Tür des Richterzimmers blickte ich mit Bedauern an, als sie sich für immer hinter mir schloß. Die Sitzungssäle würde ich nie mehr betreten, nicht die sich endlos lang dahinziehenden Flure, in denen die Zeugen warten und die an Krankenhauskorridore mit Angehörigen erinnern, die der Operationsergebnisse harren.

Als ich nacheinander die Stationen meines beruflichen Lebens in mir wachrief, kehrten die Gesichter der Zeugen, Sachverständigen und Angeklagten wieder, der Schüler vom Hasenbergl, der als Sechzehnjähriger zwei Lehrer erschoß, der höfliche Doppelmörder, der Frau und Geliebten um die Ecke brachte, der Rechtsradikale, der einen albanischen Studenten schwer verletzte.

Es war fast dunkel, als ich mit einer kleinen Abschiedsgeste den Justizpalast verließ. Noch einmal umrundete ich den Bau und betrachtete die allegorischen Figuren, die frei in den Himmel ragen: den Mann mit Blitzen, der die Strafe verkörpert, die Frau mit dem Früchtekorb, die für den Freispruch steht. Die Gruppe Rechtsschutz mit ihren Liktorenbündeln. Die traditionelle Justitia mit Waage und Schwert, flankiert von der Figur einer aufblickenden Frau, die die Unschuld verkörpert, und dem sich abwendenden Mann, dem Laster.

Zum ersten Mal entdeckte ich zu meiner Verwunderung, daß man für die Darstellung richterlicher Kardinalstugenden mehr Frauenfiguren als Männer gewählt hatte, und das zu einem Zeitpunkt, als Frauen in Deutschland für das Richteramt noch nicht zugelassen waren. Man gab vor, Frauen seien »kraft ihrer seelischen Eigenart« in höherem Maße als Männer emotionalen Einflüssen unterworfen und »infolge besonderer Umstände in einem Zustand verminderter Leistungsfähigkeit und erhöhter Reizbarkeit«. Dennoch wählten die Künstler für die positiven Werte hohe, schlanke Frauenfiguren als Allegorien, grau in grau: die Verhüllte als Sinnbild der Frömmigkeit, die Frau in sich lösender Toga, die für die Wahrheit steht. Die Redekunst, die Friedfertigkeit, die Anklage, die Verteidigung, der Beweis – allesamt weibliche Figuren, ebenso die Rechtsmacht, die Rechtsstärke, der Freie Wille. Nur für das Freie Recht scheint der Mann prädestiniert zu sein.

Ich bahnte mir einen Weg durch das Verkehrsgewühl, überquerte diagonal die Straße, zwischen stehenden Autos hindurch. Wie würde mein Leben ohne Arbeit sein? Nachdenklich ging ich durch den Alten Botanischen Garten, die Bäume waren kahl, und ein dickes, fast schwarzes Eis drückte die spillerigen Äste der düsteren Bäume nach unten.

Meinen Schreibtisch hatte ich aufgeräumt hinterlassen, überflüssige Papiere hatte ich geschreddert, ein paar persönliche Dinge ruhten in meiner Aktentasche neben einer Kopie der Akte Forster.

Wie ich es auch drehe und wende – die große Karriere hatte ich trotz beträchtlicher Erfolge nicht gemacht, vielleicht, weil ich immer parteilos und unbestechlich geblieben bin.

Während des Jurastudiums habe ich zu denen gehört, die glaubten, die Welt müsse gerecht sein, und vom zweiten juristischen Examen an wollte ich auf diesen Zustand hinarbeiten. Ich erinnere mich noch gut an ein Gefühl des Verrats, als ich während meiner Referendarszeit in einer Prominentenkanzlei, die mehr einer Wirtschaftsprüferanstalt glich, erkennen mußte, wie wenig möglich das war. Ich erfuhr, daß sich die Dinge in Wahrheit woanders abspielten, wie wichtig Geld und Beziehungen sind. Da stellte ich mir die Arbeit am Gericht humaner vor, und ich bin froh, daß ich mich nach Ablauf der »Lehrzeit« für den Beruf des Richters entschied. Es liegt mir, ausgleichend zu sein und Einwände gegeneinander abzuwägen, um der Gerechtigkeit Genüge zu leisten.

Ich war ernst wie bei meinem Abitur, als ich mit den anderen Kandidaten während eines laufenden Verfahrens den Eid auf die bayrische Verfassung und das Grundgesetz schwor. Mein Leben lang wollte ich immer alles richtig machen, und ich glaube, ich bin ein sehr gewissenhafter Richter gewesen, trotz der Zeitnot, die im letzten Jahrzehnt die Arbeit erschwerte.

Ich habe im allgemeinen für Mörder und sonstige Verbrecher keine Sympathie. Menschen, die Verfehlungen begehen, begegne ich mit Distanz, aber ohne Berührungsangst. Doch als der Fall Forster in meinen Zuständigkeitsbereich fiel, traf es mich wie ein Schlag. Es war mein letzter Prozeß, das gab allem eine besondere Note. Es sollte ein guter Abschluß meines Berufslebens sein. Ich wollte ihm meine Zeit widmen, wie ich es noch nie zuvor getan hatte. Wollte meine Arbeit gewissenhaft beenden. Ehrlich und genau sein auch mit mir selbst.

Mir fällt kein Prozeß ein, der mich von Anfang an so in Spannung versetzte. Erst war ich voll Abwehr. Doch dann zog mich der Fall in seinen Bann. Schon bei der ersten Begegnung mit Forster wurde irgend etwas in meinem Innern umgedreht, etwas wie ein Schlüssel. Doch ließ ich diese Bewegung nicht sichtbar werden. Ich fürchtete um meine moralische Integrität. Ein zu einfühlsamer Richter ist ein Widerspruch in sich. Beunruhigt saß ich nachts über den Akten und verbarg am Tag sorgfältig meine Irritation. Als ich am Ende nach bestem Wissen und Gewissen das Urteil verkündete, hatte ich einen faden Geschmack im Mund.

Nulla poena sine lege. Keine Strafe ohne Gesetz. Alles dreht sich um den Tatbestand, im Fall Forster war er äußerst undurchsichtig. Die Dinge schienen mir eng miteinander verflochten zu sein. Ohne die Sachlage zu vernachlässigen, bemühte ich mich, meine psychologischen Kenntnisse zu mobilisieren. Noch nie war ich über mein zusätzliches Psychologiestudium so froh wie bei diesem Prozeß.

Daß mein Urteil manche für irrig hielten, hat mich nicht gestört. Nach fast vierzigjähriger Erfahrung war ich es gewohnt, Urheber auch von mißliebigen Urteilen zu sein. Hauptsache, ich hielt sie für richtig. Schließlich geht es nicht, wie beim Psychiater, um seelische Betreuung, sondern um sorgfältiges Hinschauen. Darauf habe ich mir ein Leben lang viel zugute gehalten.

Ich bin es gewohnt, Fabulanten und notorischen Lügnern gegenüberzustehen, die sich eine Lebensgeschichte zusammenphantasieren. Jeder will seine Fiktion zur Wahrheit erheben. Doch dies war bei Forster nicht der Fall. Er erzählte nicht eine der vielen hanebüchenen Märchen, die ich sonst in Gerichtssälen zu hören bekam. Er war geständig und gut vorbereitet.

Dennoch: Der Prozeß beschäftigt mich noch immer. Erst mit über sechzig Jahren habe ich entdecken müssen, daß mein Rüstzeug nicht ausreicht, um das Geheimnis eines Menschen, die verwundbare und einzigartige Stelle, die man Seele nennt, aufzudecken. Daß Wahrheitsfindung mitunter eine unmögliche Sache sein kann.

3

Ich blicke auf das Sofa, auf dem sich Käthe oft zusammenrollte, und denke an ein Leben, in dem sie noch existierte. Ich habe sie sterben lassen. Die Realität ohne Käthe scheint mir brutaler und absurder als die Zeit mit ihr. Ich habe Gewissensbisse, weil ich weiterlebe. Ein Leben ohne sie war nicht geplant.

Alles in der Wohnung steht unter ihrem Bann. Ich sitze im Wohnzimmer neben ihrem bevorzugten Stuhl und warte darauf, daß sie die Beine ausstreckt, damit ich ihr die Hausschuhe anziehe. Ich gieße den Tee in ihre Tasse und nehme die neun Stufen hinauf, um ihn ihr ans Bett zu bringen. Das ist heute das zweite Mal. Ich schlage den Kalender auf und will ihr sagen, daß wir dringend Dr. Merz aufsuchen müssen. Ich setze an, um ihr von meinem Streit mit Antonia zu erzählen.

Mir ist klar, daß so etwas nicht normal ist.

Ich habe nichts mehr, das mir gehört. Alles hat sie mitgenommen. Auch meine Gedanken. Sechzig Jahre Leben zusammen.

Ich bin ihr ausgeliefert. Sie läßt mich nicht in Ruhe. Quält mich Tag und Nacht mit den widersprüchlichsten Bildern.

Käthes Auge. Immer wieder dieses Auge. Wie zu Lebzeiten ruht es auf mir und raubt mir den letzten Rest Lebensmut. Es hängt an einem Faden und betrachtet mich mit seinem Mutterblick, einem Blick voll Schmerz, Tyrannei und stiller Verzweiflung.

Bedrückend, gestern, der Streit mit Antonia, die seit dem Ende meines Prozesses hier ist. Sie wohnt im Hotel, nicht bei mir. Erst ließ sie in der Küche einen Topf fallen. Der Lärm stachelte ihre Wut zusätzlich an, und sie gab dem Topf einen Tritt, daß er gegen die Fliesen krachte.

Ich saß im Zimmer und hörte den Zorn, der in meiner Tochter kochte, aus jedem Geräusch. Es überkam mich eine tiefe Traurigkeit, das Gefühl, allein, ohne Käthe, nicht damit zurechtkommen zu können. Alles an Antonia ist mir fremd, ihre Kälte, ihre Abwehr, ihre Feindseligkeit.

Ich stand auf und ging in die Küche, aber da war ich Antonia nur im Weg, die hektisch hantierte. Sie schubste mich beiseite, verschüttete etwas Suppe und schrie mich plötzlich an, es sei eine Tragödie. Ein Melodram. Schmierentheater. Ein brutaler Mord. Was um Himmels willen ich mir dabei gedacht hätte? Da hätte ich ihr was Schönes eingebrockt.

Ich trat beiseite, setzte mich auf den Hocker und versuchte, ihr zu erklären, daß das Leben ihrer Mutter nur noch eine Qual gewesen war. Doch Antonia wollte nichts davon hören, du, schrie sie mich unter Tränen an, du hast sie krank gemacht.

Ich sagte, es komme ihr nicht zu, etwas Derartiges zu behaupten. Ein Wort gab das andere, schließlich schrie auch ich aufgebracht, ich hätte es nicht verdient, daß sie mich so behandelte, es sei eine Sache des Mitgefühls gewesen, Käthe zu helfen, außerdem, wo wäre denn schließlich sie, Antonia, gewesen in dieser ganzen Zeit?

Sie ging unruhig auf dem Linoleumfußboden hin und her. Mitgefühl! Wer hat Mitgefühl mit mir? Ich hatte gerade in der Werkstatt ein Tischbein gedrechselt, da kam plötzlich dieser Anruf von der Polizei. So ein Unsinn! war mein erster Gedanke. Und von einer Stunde auf die nächste sieht alles anders aus, meine Mutter ermordet, in unserer Familie ein Mord! Das in unserer stinknormalen Familie! rief sie und warf die Arme nach oben.

Früher habe sie immer sagen können, daß in unserer Familie alles in Ordnung sei, fuhr sie fort, jetzt ginge das nicht mehr. Gut, die Mutter krank, schlimm krank, aber das gebe es nun einmal. Es sei verdammt schwer, damit fertig zu werden, denn in ihrem Bekanntenkreis sei weit und breit niemand, der jemanden getötet habe.

Mitgefühl! Herrgott noch mal, rief sie, hör endlich auf mit dem ganzen Theater! Das macht mich fertig. Hast du mal an die Leute gedacht? Hier weiß jeder Bescheid. Hat ja schließlich ausführlich in der Zeitung gestanden, selbst im Fernsehen hat man darüber berichtet. Meine Schulfreundinnen vermeiden es ängstlich, von meiner Mutter zu reden oder über etwas, das mit der Sache in irgendeiner Beziehung steht. Alle haben Angst, was Falsches zu sagen.

So sind die Leute, warum sollten sie auch anders sein? sagte ich hilflos.