14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Digital

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Die Geschichte zweier Komiker – als Komödiantenpaar unübertroffen, als Liebespaar ein Trauerspiel (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 199

Ähnliche

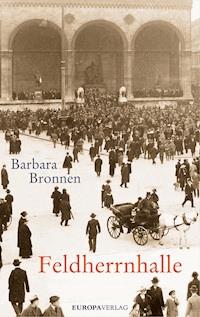

Barbara Bronnen

Karl Valentin und Liesl Karlstadt

Blödsinnskönig – Blödsinnskönigin

FISCHER Digital

Inhalt

«Schauspieler!!! Wo hans’n?

Ham s’ ned alle! Vertrödeln die Zeit!»

Für meine Schwester Franziska

1. Kapitel Die Kameliendame

Hier wird vorgeführt / die Geschicht von Anfang und End / der hintergründigen Liebe zwischen Karl Valentin und Liesl Karlstadt / ihres Zeichens die Alpengipfel bayrischer Komödianten / niemals wieder erreicht / ihr Aufstieg und ihr Untergang / ihr vielfältiges Glück / ihre krausen Wege / ihre Unbill und ihre Not / ihre verborgenen Triebe und Leidenschaften / ihre Laster und Sehnsüchte / ihre kleinen Freuden und Abgründe / erzählt in der Schreiberin ureigenster Version / der zufolge sie sich hat nähern müssen / auch Bereichen des Unwahrscheinlichen und Phantasierten / voll Zuneigung und Bewunderung / was sich alles ereignet hat / im München der ersten fünf Jahrzehnte dieses Jahrhunderts / und tragisch endete / wovon die Münchner nix bemerkt haben.

Die verquere Liebesgeschichte spielt also in München. Von Liebe auf den ersten Blick kann wirklich nicht die Rede sein.

Als der Karl die Liesl kennenlernt, ist sie keine zwanzig und blutige Anfängerin auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Ihre Bretter sind gescheuert und liegen in einer Bahnhofswirtschaft in der Münchner Schillerstraße, die absurderweise Frankfurter Hof heißt. Da jodelt sie, das Bäckerskind italienischer Abstammung, macht im Glitzerkleid auf Soubrette und spielt in Komödien oder Schauerdramen, die «Der Wilderer oder aus Liebe zum Mörder» heißen oder «Mei Seliger, dös war a Mo». Ihr Publikumserfolg ist das bewegende Sittendrama «Am Glück vorbei», am langlebigen Pariser Erfolg «Die Kameliendame» entlanggeschrieben, seine bavarisierte Volksfassung. In Gestalt der schrankenlos liebenden, hochherzigen Sünderin, die sich, lungenkrank dahinsiechend, am Sterbebett mit ihrem Geliebten versöhnt, bringt sie das Publikum zum Schluchzen.

Unten sitzt diesmal – sie gibt die Soubrette – ein mehr als schlanker, hochgewachsener Mann mit einem verqueren Gesichtsausdruck. Mißmutig betrachtet er die unfreiwillig komischen Versuche der Elisabeth Wellano. Nach der Vorstellung wartet er auf sie, den steifen schwarzen Hut in den großen roten Händen, und spricht sie an, mit bitterernsten Augen.

Die schmalzige Miene noch in den Zügen, blickt die stämmige Liesl erwartungsvoll zu ihm auf. Sie ist Lob gewöhnt, die Leut sagen hernach immer, sie habe ihre Sache gut gemacht. Und diese Krauterer heute aus dem Bayerischen Wald haben wie verrückt geklatscht und sind jetzt dabei, sich zufrieden einen anzusaufen. Sie hat wirklich nicht an das gedacht, was jetzt kommt.

«Sie, Fräulein», sagt naserümpfend der lange Lulatsch mit einer larmoyanten Stimme und zielt mit einem abnorm großen Zeigefinger auf ihre Brust. «Fräulein, Sie sind eben als Soubrette aufgetreten, heut hab ich Sie zum erstenmal gesehen. Des is nix. Wissen S’ …»

Ihr fällt der Kiefer herunter. Wie kann dieser Mensch es wagen, so bissig vor sie hinzutreten und ihr derartiges ins Gesicht zu sagen? So eine Frechheit! Sie hat wirklich Mühe, ihm nicht gleich ihre Meinung zu stoßen, und ihr Puttenmündchen im rundlichen, ungeformten Gesicht verzieht sich ein wenig wehleidig. Soll der doch erst mal vor der eigenen Tür kehren, dieser Lackl mit seiner geradezu fürchterlichen Magerkeit, und diese roten Haare und Sommersprossen, igittigitt!

«Wissen S’», der Lange runzelt die Stirn, sein Hirn nach griesgrämigen Vorurteilen durchstöbernd, während seine näselnde Stimme aufs wundersamste mit seiner Selbstgefälligkeit harmonisiert, väterlich streng, in didaktischem Unterton. «Wissen S’, Sie san so schüchtern, und so brav schaun Sie aus. Sie ham mich direkt derbarmt. A Soubrette muß ganz keß sein, die muß an Busen habn.» Das letzte sitzt am tiefsten. Sie kriegt kaum Luft vor Wut. Woher nehmen und nicht stehlen? Soll sie etwa die Aufheizerin spielen hier?

Liesl Karlstadt als Soubrette mit 17 Jahren.«Es war ein paar Jahre vor dem Krieg, da saß ich im Bamberger Hof mit leuchtenden Augen vor einer Dachauer Bauernkapelle. Ich weiß nicht mehr recht, wie es kam, aber der Herr Direktor 9engaschierte: mich, vielleicht meiner Begeisterung wegen, vom Fleck weg als 9Anfängerin:!» Liesl Karlstadt 1931 in einem Zeitungsinterview.

Überhaupt, der macht sie schon ganz damisch, der seltsame Ritter hier, sie hat doch einen Busen! Und sie wirft sich in die Brust und greift in ihr schauspielerisches Arsenal, versucht, hoch und spitz und spöttisch zu lachen. Neidhammel der! Soll er doch …

«Aber Sie sind sehr komisch», fährt er tröstlich fort. Da hat sie es. «Ja, Sie müssen sich darauf verlegen. Ich schreib Ihnen mal in nächster Zeit a komisches Soubrettencouplet, also eine Parodie auf eine richtige Soubrette. Und des bringen S’.»

Er macht noch eine Weile mit seinen kritischen Ausführungen weiter, der Hund, und schließt mit einem oratorischen Rülpser. Magenkrank, auch das noch.

Unter Floskeln verzieht er sich: Hochachtungsvoll, Ihr verbleibender, Ihr sehr ergebener, mit dem Ausdruck größter Ehrerbietung, so. Sie sieht ihn gebückt draußen am Schaufenster vorbeischleichen, wo sie ausgestellt ist in ihrem Glitzerzeug.

Doch kaum ist er weg, muß sie immer wieder über das, was er gesagt hat, nachgrübeln. Was soll das heißen, Parodie? Also der hat wohl die Meinung, eine Parodie sei der Kulminationspunkt jedweglichen Gesangs, sein Nonplusultra gewissermaßen. Sie ist durch und durch Bayerin, auch wenn sie zehnmal einen italienischen Namen trägt, und die Bayern mögen Parodien nicht so besonders, das ist ihnen zu zynisch, die wollen was Direktes. Die essen auch keine Pastete, sondern eine Schweinshaxe. Die wollen es sehen, wieviel Leid und Empfinden man in so was hineinlegt, wieviel Herzensschmerz. Die wollen nicht drüberstehen. Die mögen den Ludwig Thoma lieber als den Thomas Mann. Weiß Ferdl mehr als Oskar Maria Graf.

Liesl Karlstadt und Karl Valentin 1918.«Wenn ich nicht meine brave Liesl hätt, die auf alles eingeht, was sie noch nicht weiß, könnte jeden Tag das größte Malheur auf der Bühne passieren.» Karl Valentin in einem Zeitungsartikel «Lache bajazzo».

Sie ist tagelang schwer beleidigt. Nach einer Weile aber fängt sie an, sich zu fragen, ob er nicht doch etwas gesehen hat. Jawohl! Er hat gesehen, daß sich hier ein großes Talent auf falschen Wegen befindet. Damit tröstet sie sich. Sie wird’s ihm zeigen!

Wenig darauf kommt mit der Post der Text zu seinem Couplet.

Es heißt: «Das Gretchen». Mit Spannung liest sie bis zur letzten Strophe:

«… Doch nun hab ich’s überwunden

Und habe endlich einen süßen Schatz gefunden.

Dieser schöne, junge, stramme Mann

Schaut mich so liebend an.

O nimm mir diesen Stein [Stein wegwerfen] vom Herzen,

Bereite mir nicht so viel Kummer, Sorg und Schmerzen,

Du kecker Herzensdieb …»

Der läßt nichts anbrennen, der Halunke! Aber sie muß lachen. Lachen tun auch die Leute, als sie das Couplet singt. Und übereifrig hat sie das Ihre getan und sich eine Nickelbrille und einen blöden Hut zum Glitzergewand angezogen. Sie hat schnell gelernt. Sie übertreibt. Und sie arbeitet an ihrer Erscheinung, das sieht auch der Valentin.

Sie versucht’s und läßt den Busen ein Stück raus, als sie sich das nächste Mal im Englischen Garten treffen. Karl Valentin wirft einen wilden Blick darauf und schaut schnell wieder weg. Er sieht verzweifelt aus.

«Kommen S’ her, Fräulein», sagt er dann, «kommen S’ schon her!» Und küßt sie mitten auf den verdutzten Mund.

2. Kapitel Im Biergarten

Worin erzählt wird / wie der Valentin und die Liesl / sich ihre Motive erarbeiten / und wo sie’s herhaben / aus dem Biergarten nämlich / wo das urbürtige Münchnertum die Zeit aussitzt / welche dazu da wär / das Weltgeschehen zu beeinflussen / jo mei …

In München geht die Geschichte weiter.

Als die beiden im Augustiner Bierkeller sitzen, ist es Sommer, es ist sogar heiß. Trotzdem bestellt der Karl Valentin eine heiße Leberknödelsuppe und läßt sie zurückgehen, weil sie ihm nicht heiß genug ist. Als die Kellnerin eine neue bringt, ist sie ihm zu heiß.

«Sie nörgeln ganz schön. Offenbar granteln Sie gern», sagt Liesl Karlstadt, die zu der Zeit noch Wellano heißt.

«Was heißt da nörgeln. Ich hab doch als Mann das Recht zu sagen, die Suppe ist mir zu heiß. Aber eine kalte Suppn mag ich auch nicht.» Er haut gleich die halbe Flasche Maggi in die Suppe.

«Was heißt als Mann. Deswegen müssen S’ Ihnen doch nicht so aufspielen, bloß weil S’ ein Mann sind. Was schlucken S’ denn dauernd für a Pulver?»

«Felsolpulver.» Valentin holt eine lange Liste aus seiner Jackentasche und trägt ein: 6 Uhr, 1 Felsol.

«Was fehlt Ihnen denn?»

«Ich bin sozusagen absolut ungesund von Geburt auf.» Valentin hüstelt und spült das Pulver mit einem halben Glas Bier herunter.

«Das ist nicht die Norm.»

«Erlernte aus Gesundheitsrücksichten schon im Alter von zwölf Jahren die Abnormität. All meine Eigenschaften sind eigen.»

Sie fragt nach seiner Herkunft.

«Ich bin der Sohn eines Ehepaares. Meine Haltung ist lächerlich, mein Hemd farbig, mein Charakter charakteristisch. Ich lebe von Unsinnfabrikation.»

Sie sagt, er müsse nicht so komisch daherreden, überhaupt müsse er doch einen Vater und eine Mutter haben, die Namen hätten und der Vater einen Beruf. Sie muß ihm die Würmer aus der Nase ziehen, bis er endlich damit herausrückt, daß der Vater, ein Tapezierer, eigentlich aus Darmstadt stammt und es in der Münchner Au zu einer ansehnlichen Speditionsfirma gebracht hat, die Mutter ist eine Bäckerstochter aus Sachsen. Der Vater heißt Johann Valentin Fey, die Mutter Maria Johanna.

Als Liesl Sachsen hört, meint sie, davon merkt man nichts. «Sagen Sie, waren Sie mit der Herstellung, Verzeihung, ich korrigiere: mit der Erziehung ihrer Eltern zufrieden?»

«Ach Gott», sagt Valentin, «was heißt Herstellung, Verzeihung, ich korrigiere ebenfalls, Erziehung? Denn wenn man nicht wächst, dann wird man ein Liliputaner. Darauf hätt ich keine Lust. Ein Liliputaner wollt ich nicht werden …»

«Davon sind S’ weit entfernt.» Die kleine Liesl blickt ihn an. «Jedenfalls wenn S’ aufstehn.»

Ihr zu Gefallen tut er es, und ihre Augen fahren mit einer gewissen Bewunderung das lange Gestell von den Füßen bis zum Scheitelpunkt ab. «Einen Meter neunzigzwo», sagt der lange Mensch, «a Skelettgigerl, ich weiß.» Und er beginnt stehend seinen Solovortrag «Ich bin ein armer magerer Mann»:

«Ach, es ist doch schrecklich gwiß,

Wenn der Mensch recht mager ist;

Ich bin mager, welche Pein,

Mager wie ein Suppenbein.»

Karl Valentin, Liesl Karlstadt und Beppo Benz im Salvatorkeller.«In einer Ecke brütet ein Paar. Der Mann, blaß, mit kleinem, spärlich rotbehaartem Schädel und verschreckter Clownsnase, sitzt vorgebeugt – die Frau, kugelig, hübsch, ein bißchen küchenrot, hat ein Heft vor sich und schreibt. Das heißt: Sie kaut gerade nachdenklich am Federhalter.» Anton Kuh 1928.

«Liegt vielleicht in der Familie», sagt die eher zur Molligkeit neigende Liesl teilnehmend.

«Nein, nein, ich versteh das nicht, daß mich die Natur so grauslich zsammgricht hat. Ich versteh’s nicht, denn mein Vater wiegt über drei Zentner, meine Mutter über zwei Zentner, und meine Schwester hat einen Bahnexpeditor geheirat, und gerade ich muß so mager sein. Ja, jetzt tut’s es ja noch, aber früher solln S’ mich gsehn habn, gleich nach der Geburt, da hab ich ausgschaut wie a Salami. Darum hab ich auch als kleines Kind keine Wiege nicht gebraucht, mich hat meine Mutter ganz einfach in einen Lampenzylinder neigsteckt und mich am Tisch umhergewalkerlt, so mager war ich.»

«War ja nur a Frag», sagt sie, aber der hört gar nicht auf damit: «Und trotzdem ist mein Vater stolz auf mich, der mag die fetten Kinder selber nicht; und grad deshalb, weil ich so mager bin, drum mag er mich so gern …»

«Hörn S’ auf, hörn S’ auf.» Da hat er auch schon aufgehört und ist in den Anblick eines dicken bayerischen Ehepaars versunken, das malmend Riesenbrocken von Leberkäs in die fettigen Münder schiebt und mit einem Liter Bier nachspült.

Liesls Augen folgen seinem Blick, froh über die Ablenkung. Ihr kommt der Valentin vor wie ein Kind, voll unersättlicher Lust am immer gleichen Spiel, bis zum Überdruß. Jetzt fasziniert sie seine hingerissene Miene, mit der er das Volk ringsum wahrnimmt. So intensiv fühlt er sich in die Kalbsbraten, Kalbshaxn, Kartoffelsalat mit Schweinsbraten, Riesenknödel und schmalztriefende Rohrnudeln in sich hineinmampfenden Menschen versetzt, daß seine Kinnladen mitmalmen, sein Mund sich mit dem der anderen öffnet und schließt, er schluckt mit demselben lauten Geräusch, hockt breit und behaglich da wie sie, ein Großkopferter unter anderen Großkopferten, der sich für die Entbehrungen des Kleinbürgerstands entschädigt.

«Do schaun S’ hin», sagt er, umschließt ihren Kopf mit seinen langen Händen mit den riesigen dünnen Fingern und wendet ihn gewaltsam nach rechts, «da können S’ was lernen. Was glauben Sie denn, wo ich’s herhab, wenn nicht von de Leut. Und ich weiß, wie ich ausschau! Das ist wichtig. Jetzt sitzen S’ net so steif da mit Ihrem schmollmündigen Gesicht. Ich sag Ihnen nicht irgendeinen dahergeflunkerten Hokuspokus. Solche Dinge können S’ noch nicht beurteilen, weil S’ keine Erfahrung haben. Und weil S’ Ihre Nase zwenig in andere Leut stecken.»

Die Liesl hat erst Widerworte gemacht. Sie hat gesagt, daß sie schon selber hinschaut, wenn sie was sehen will, aber daß sie selber entscheiden will, was sie anschauen will und was nicht. «Und tun S’ mir nicht weh», sagt sie, «so grob, wie Sie sind.» Und sie haut ihm auf die Finger, die ihren Hals jetzt ganz fest umklammern, fast, als wollte er sie erwürgen. «Ich bin doch Ihre Puppe nicht.»

Valentin nickt, nimmt aber die Finger immer noch nicht von ihrem Hals. «Wenn S’ meine Puppe gewesen wären, hätten S’ längst Verbände und Riesenfaschen um und um und täten aus allen Wunden bluten …»

«Warum?» Sie blickt ihn mißtrauisch an.

Er erzählt von seiner kindlichen Feuerwehrbegeisterung, vom Tandlerladen von Lang in der Lilienstraße, bei dem sie um 20 Pfennig von den Sanitätern abgelegte weiße und blaue Sanitätsmützen erstehen konnten, von selbstgezimmerten Tragbahren und der Sanitätsstation im Waschhaus: «Die Mutter mußte uns weiße Armbinden mit roten Kreuzen anfertigen. Nun brauchte man natürlich Verunglückte zum Tragen, aber woher nehmen und nicht stehlen? Wir brauchten Verunglückte, die bluteten!»

«Und –?» Die Liesl schluckt, die Augen treten ihr schon ein wenig hervor. Valentin mit genüßlichem Lächeln: «Auf der Wäscherwiese vor unserm Haus haben wir an bestimmten Spielplätzen Glasscherben gestreut, damit die Kinder beim Barfußgehen sich dieselben eintraten. Im Gras waren die Scherben nicht gut sichtbar, und tatsächlich verging kein Tag, an welchem sich nicht ein Bub oder ein Mädel einen Fuß verletzte … Der oder die Blutende wurde von uns Sanitätern mit der Tragbahre geholt und mit Hoffmannstropfen und Mullbinden in der Sanitätsstation behandelt. Wir gingen sogar so weit und machten uns eine Totenbahre … die machten wir später wieder kaputt. Denn dazu hätten wir ja Tote gebraucht.»

Die Liesl windet sich konvulsivisch unter seinem Würgegriff, sie hat jetzt Angst. «Aber das ist ja ungeheuerlich», sagt sie empört, ringt nach Luft und streicht sich über den Hals, auf dessen Babyspeckrillen rote Male zu sehen sind, «so etwas Rohes.» Aber der Valentin lacht nur lautlos, daß es ihn beutelt, ein sardonisches Grinsen geht über sein Gesicht.

«Liebe ist es», sagt er, «sonst nix. Liebe schlicht und einfach. Wenn so ein Mädel schreit und blutet, wirft es die Arme um dich, wenn du es verbindest.»

«Sie gspinnerter Uhu», sagt Liesl, «Sie rothaariger Deifi.» Aber es klingt auch nach Bewunderung. Das erinnert sie an ihre erste wunderschöne Puppe, mit echtem Haar und Porzellankopf. Ihr größerer Bruder hat sie zur Decke geworfen, die große Freude war nur kurz. Liesls weiches, rundliches Gesicht mit den humorvoll dreinblickenden Augen und dem glatt anliegenden, seitengescheitelten Bubikopf und dem verschmitzten Mund wird träumerisch, wenn sie von ihrer Kindheit erzählt. Sie ist in der Zieblandstraße 11 geboren, im Dezember 1892, von ihren acht Geschwistern starben vier schon im Kleinkindalter. Sie läßt Karl raten, was der Vater für einen Beruf hatte, doch der kommt nicht drauf. «Bäcker», sagt sie und dreht ihre Kette mit den bunten Muranoglasperlen, die ihr keusches, rotweiß kariertes Dirndl mit der längsgestreiften blauweißen Schürze schmückt, «leider, schlecht bezahlt, ohne eigenes Geschäft.» Sie ist bescheiden und beengt aufgewachsen, hat lernen müssen, zu sparen und zu teilen. Sie sagt, das würde sie nie mehr verlernen. «Manchmal, wenn ich recht brav war, durfte ich mir für zehn Pfennig ein Stück Girafftorte kaufen, was meine Leibspeise war. Immer dachte ich mir dabei, wenn i amal groß bin – kauf ich mir eine ganze Girafftorte …» Und allein fünfzehnmal haben sie die Wohnung wechseln müssen, bis sie als Lehrmädchen von zu Hause ausgezogen ist. Immer in einem Raum zusammen, tagsüber auf Zehenspitzen, mit Flüsterstimme, um den schlafenden Vater, der nachts arbeitete, nicht zu stören. Nicht leicht, mit vier Geschwistern …

Ob sie denn ein Leben lang bei Tietz als Verkäuferin arbeiten wolle, fragt der Valentin.

Niemals, sagt die Liesl, die Verkäuferin macht sie nur, um mit den 45 Mark ihre Familie zu entlasten, überhaupt hat sie schon als kleines Mädel frühmorgens, noch im Dunkeln, für die Mutter im Milchladen die Milch ausgetragen. Und später, da wurde ihre Schwester Amalie genau an ihrem Geburtstag geboren, die hat sie aufgezogen wie eine Mutter, was auch eine Arbeit gewesen ist. Sie hat, sagt sie, aber immer schon was Höheres im Sinn gehabt, wollte ursprünglich weiter in die Schule gehn, doch das hätt man ihr zu ihrem größten Leidwesen leider nicht genehmigt; sie mußte als Lehrmädchen bei Tietz anfangen. Sie hat aber immer schon gern getanzt und sei sehr musikalisch, so sagten sie alle, leicht wie eine Feder, und Verkleidungen hat sie schon als Kind geliebt! An einem Abend hat sie eine Volkssängerdarbietung auf der Bühne gesehen, genauer gesagt, sie hat gar nicht mehr wegschauen können und sich die Vorstellung gleich an drei Abenden immer wieder anschauen müssen, unentwegt, und hat sich ausgemalt, wie es wäre, wenn sie da oben stünde. Ja, offenbar hat sie so hingegeben geglotzt, daß der Direktor des Unternehmens später nach dem Geldeinsammeln zu ihr gekommen ist und gefragt hat, ob sie nicht Lust hätte mitzumachen, er suche eine Anfängerin.

So ist sie in diese anrüchige Welt gekommen und hat die bürgerliche Welt ihrer Familie zum Leidwesen ihres Vaters, mit dem sie einen schweren Krach hatte, verlassen, die Bühne war ihre eigentliche Schul. Unter normalen Umständen hätte ein Mädel wie sie vielleicht klein beigegeben, aber sie habe nur ein bisserl geschnieft und geschluchzt, als der Vater was von «Brettlhupferin» schimpfte und meinte, sie käme amal runtergefetzt daher – mit an ledigen Kind. Man könne in jedem Beruf anständig bleiben, sei ihre Meinung, und bis jetzt sei sie das auch geblieben. Ob das mit seiner Familie leichter gegangen sei? Sie schaut ihn selbstbewußt an, und der Valentin sieht, daß sie stolz auf sich ist.

Finanziell wollte er seine Lage als Kind gar nicht erst schildern, und die Schulzeit ist eine siebenjährige Zuchthausstrafe gewesen für ihn, sagt Valentin, dann hat er sich zum Gesellen hochgeleimt, hochgehobelt, hochgesägt in der Möbelschreinerei vom Hallhuber in Haidhausen. Nach fünf weiteren Gastspielen bei Münchner Schreinern hat er dem letzten schließlich einen Nagel entwendet, ihn in die Wand geschlagen und daran das goldene Schreinerhandwerk aufgehängt.

«Ich fabrizierte mir selbst ein großes Orchestrion mit fast zwanzig Musikinstrumenten aller Art, welche ich durch eigenen Mechanismus fast alle zur gleichen Zeit spielte. Mit diesem Musikapparat reiste ich in verschiedene Städte Deutschlands und holte mir damit keine Lorbeeren. Hab ein Schlachtenpotpourri mit Hand, Füßen, dem Mund gespielt, mit dem großen Zeh, dem Gesäß, unter Ausnützung sämtlicher Körperteile. Arm wie eine Kirchenmaus kehrte ich aus der Fremde wieder heim und hab im ehemaligen Esterhazykeller gespielt, für fünfzig Pfennig pro Abend. In einem Fall von Löwenbräuriesenrausch zerstörte ich mit einem Holzhackl meinen ganzen komplizierten Musikapparat …»

«So eine saudumme Blödheit», sagt die Liesl, «das war eine ganz dumme Dummheit. Ein so ein Orchestrion ist ein wahres Kunstwerk …»

Der Valentin schaut befriedigt drein, er fühlt sich verstanden. Eine gescheite Frau, denkt er sich, einfühlsam, bescheiden und dazu ganz ansehnlich. Sie kann zuhören, hinschauen und hat eine Merkfähigkeit und Humor. Einen anderen als er, ohne seine Gnadenlosigkeit und Unerbittlichkeit, aber von großer Treffsicherheit. Sie hat, was ihm fehlt: eine Formbarkeit und weibliche Wärme. Kein beißendes Bayerntum, und sie schaut den Leuten aufs Maul. Bei ihr menschelt es mehr, wo es bei ihm spinnerter und enger ist. Außerdem hat sie einen gesunden Menschenverstand und ist, wie jeder gute Humorist, eine Kritikerin ihrer selbst. Und dazu das richtige Bayrisch, nicht Zackerlbayrisch, wie es die Großkopferten reden, sondern Kleinbürgerbayrisch mit einer Prise Schwabing, nicht ungepflegt. Sie ist voll Tatkraft und Umsicht, hat die nötige Mütterlichkeit.

Eine der frühesten Aufnahmen von Karl Valentin, undatiert.«Er hat den Galgenhumor eines zum schlimmen Leben Verurteilten, die Bosheit seiner Ohnmacht und das Glücksgefühl, froh und rebellisch denken zu dürfen – unantastbarer Besitz, auch derer, die gar nichts haben –, liegt als obstinater lichter Schimmer auf seinem Hunger-Leider-Gesicht.» Alfred Polgar 1923 in Der Tag, Wien.

Die Liesl wiederum ist von dieser verflixten Klugheit, dieser skrupellosen Vertracktheit, mit der Valentin die Menschheit betrachtet und in sentimentale Rohlinge, dumme Ausbeuter, bestechbare Beamte, verlogene Halsabschneider einzuteilen und darzustellen versteht, fasziniert. Er ist so richtig drin in diesem infernalischen Reigen, und wenn man mal so involviert ist und diesen Blick hat, dann ist man natürlich seelisch verloren. Sie hat genau zugehört und den ganzen Reiz und Wert seiner Auffassungsgabe und seines Denkens in sich aufgesogen. Ist wiederholt, wenn sie hat lachen müssen, im Lachen steckengeblieben und erschrocken. Der Ernst dahinter und die Wut sind ja unüberhörbar. Etwas Kaltes, Knappes, Zuschlagendes ist auch dabei, das ihr angst macht.

«Horch», er weist mit dem Kopf zum Tisch hinter ihnen.

Da sitzen drei Biedermänner und ein Afrikaner vor ihren Bieren und politisieren. Die Zerstörer und Geiferer wagten sich bereits aus ihren Verstecken, Vorboten der Mobilmachung von 1914. Die Leute glauben, daß die Sozialisten den Staat zerstören. Die Warnungen von Kurt Eisner, führendes Mitglied der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, werden überhört. Die Not wächst, das Fieber der Zeit beginnt die einfachen Leute zu verwirren.

«Do schaun S’ hin, Fräulein», sagt der Valentin Karl, «da horchen S’ zu.» So ganz kann er sich für das «Du» wohl noch nicht entschließen, und manchmal sagt er gar «Du, Fräulein».

Die Liesl sperrt Augen und Ohren auf. Spielt das Lehrmädel vom Valentin. Sie zählt innerlich die Haß- und Wutworte der drei Bayern gegen die Fremden mit. Es juckt sie, diese Worte durcheinanderzumischen und auszusprechen, sie noch giftiger, noch absurder zu machen.

Nicht einmal Raubtieren, denkt sie, bringen die Menschen heute eine solche Abwehr entgegen wie den Fremden.

Schon hört sie mit Valentins Ohren, sieht mit seinen Augen, ist ganz Medium. Beobachtet ihn, wie er beobachtet, selbst schon zusammengekauert wie die drei Bayern, den Körper gekrümmt und angespannt, die Schultern hochgezogen, den Kopf in sie eingebettet, als erwarte er einen Schlag.

Diese Drohgebärden! Einer der drei hebt wütend den Arm mit dem Bierkrug, als wolle er auf den Afrikaner einschlagen, aber er hält inne und führt den Krug an den Mund, säuft, spuckt aus. Einer schickt Boxhiebe beim Reden durch die Luft, die dennoch ins Schwarze treffen. Absichtsbewegungen, zu Ersatzhandlungen geronnen.

Der Valentin scheint das Zuschauen zu genießen. Er verhält sich ganz still und heimlich, wie ein Dieb, der in einen fremden Obstgarten eindringt, und doch sieht sie genau, was für ein Vergnügen ihm das bringt. Solange er zuhört, ist er unschuldig wie ein neugeborenes Kind. Doch sobald er spricht und die abgelauschten Sätze zusammenknüpft, ist ihr, als schwebten die Opfer, denen er diese Sätze stiehlt, erhängt in der Luft, an einem Strick aus ihren eigenen Worten.